部编版八年级下册 第4单元 13《最后一次讲演》第2课时课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级下册 第4单元 13《最后一次讲演》第2课时课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1012.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 23:16:02 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

13 最后一次讲演

统编版·语文·八年级下册

第2课时

CONTENTS 教学目录

学情回顾

01

精读课文

02

课堂小结

03

积累拓展

04

写作培优

05

上节课,我们主要理清了这篇演讲词的脉络,了解了课文的主要内容,这节课,我们继续分析课文内容,了解讲演词的语言特点,体会其中寄寓的闻一多先生强烈的爱憎感情。

学情回顾

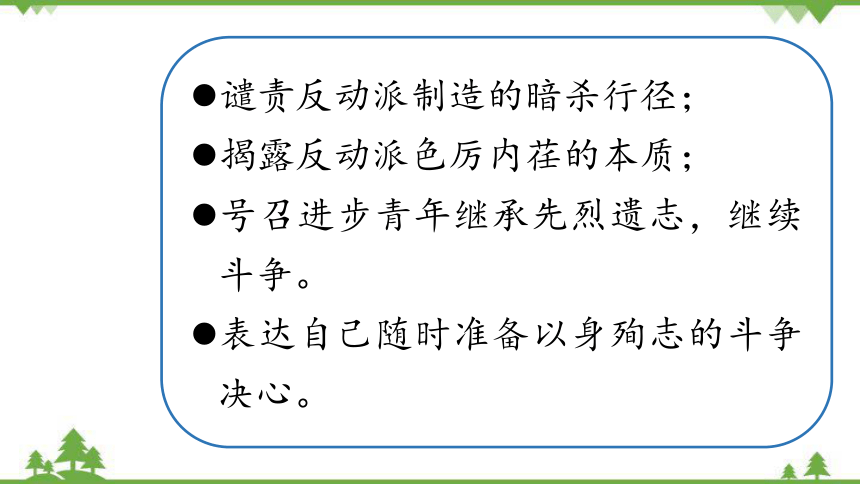

1.闻先生在给臧克家的信中说:“既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!”结合本文内容,说明闻一多是从哪几个方面“讲个痛快”的?

分析讨论

精读课文

谴责反动派制造的暗杀行径;

揭露反动派色厉内荏的本质;

号召进步青年继承先烈遗志,继续斗争。

表达自己随时准备以身殉志的斗争决心。

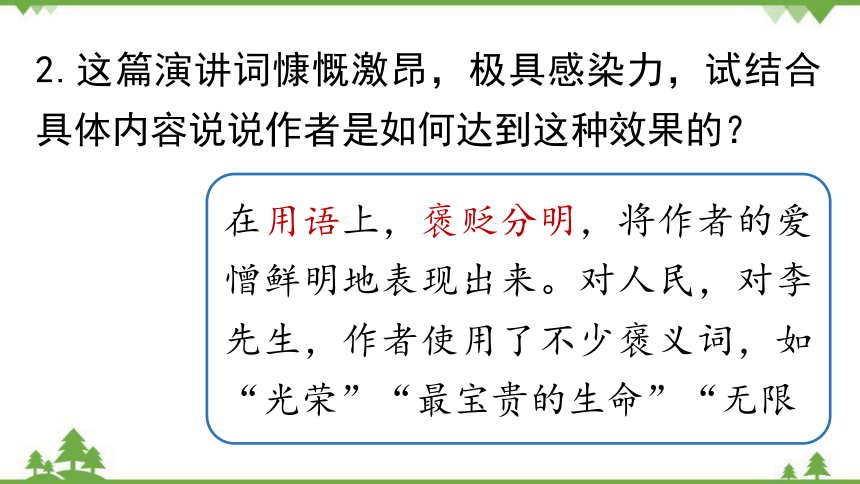

2.这篇演讲词慷慨激昂,极具感染力,试结合具体内容说说作者是如何达到这种效果的?

在用语上,褒贬分明,将作者的爱憎鲜明地表现出来。对人民,对李先生,作者使用了不少褒义词,如“光荣”“最宝贵的生命”“无限

的光荣”“强得很”等;对于敌人,则使用一系列贬义词,如“卑劣”“无耻”“偷偷摸摸”“屠杀”等。

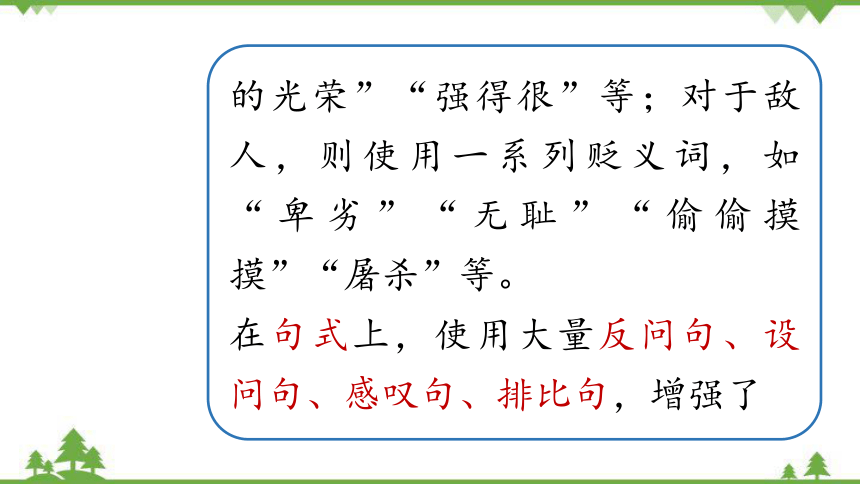

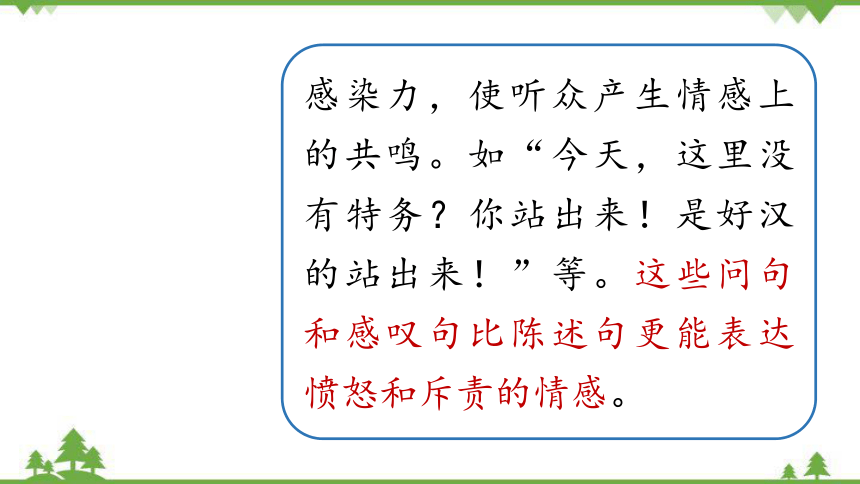

在句式上,使用大量反问句、设问句、感叹句、排比句,增强了

感染力,使听众产生情感上的共鸣。如“今天,这里没有特务?你站出来!是好汉的站出来!”等。这些问句和感叹句比陈述句更能表达愤怒和斥责的情感。

在手法上,敌我的对比,拉近了与听者的距离。不断变换人称,特别是“我们”与“你们”相连相对地使用,更突显演讲者感情的鲜明、立场的坚定,极具号召力。

3.闻一多先生的遗愿,上一代青年人完成了。一代又一代革命者前仆后继共同为祖国的灿烂明天奋斗着。同学们,我们现代青年的任务又是什么呢?怎样才能对得起革命先烈呢?

今天,我们肩负着实现中华民族伟大复兴的重任,肩负着实现第二个百年奋斗目标的重任。我们都是追梦人,为人民谋幸福,为民族谋复兴,不忘初心,牢记使命,时刻准备着,把青春献给祖国;时刻准备着,为共产主义事业奋斗终身!

作者围绕李公朴被害事件,揭露并痛斥了国民党反动派的卑劣行径,高度赞扬了李公朴先生和昆明青年为争取民主和平而英勇献身的革命精神,表达了对实现民主和平未来的坚定信心,号召广大人民群众为实现和平民主的目标而斗争到底。

课堂小结

课文主旨

1.语意直露,发人深省

课堂小结

写作特色

作者充分考虑这次讲演的实用性和战斗性,没有刻意雕饰辞藻,美化语句,而是采用了最平实最简洁的口语来表达内心最强烈的情感,使听众产生情感上的共鸣。如“特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!”之

类的语句,表达干脆利落,简明易懂,同时又发人深省,给反动派以灵魂深处的震慑,给战斗者以力量和信心。

2.运用对比,爱憎分明

作者把不同的人物置于对立的角度,并赋予他们不同的感彩,从而达到极佳的表达效果。例如第2段中“这是某集团的无耻,恰是李

先生的光荣!”,将敌人的“无耻”与李先生为革命事业而献身的“光荣”进行对比,表现了作者对国民党反动派的蔑视和对李先生的高度赞扬。

3.分析精辟,一针见血

作者分析精辟,一针见血。例如第4段中“不知他们是怎么想法……在害怕啊!”作者直击敌

人内心,精辟地分析了李先生被暗杀的深层原因,一针见血地戳穿了反动派的虚弱本质,给敌人以压力,给人民以动力。

板书设计

课堂小结

最后一次讲演

痛斥——反动派的无耻卑劣

赞扬——李先生的伟大光荣

揭露——敌人虚弱的本质

指出——反动派的末日来临

号召——进步青年勇敢斗争

临危不惧

坚持真理

勇于献身

朱自清曾写诗歌颂闻一多:

你是一团火,照彻了深渊;

指示着青年,失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;

歌舞和竞赛,有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;

烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!

积累拓展

烈士

《说文解字》将“烈”字解说为“火猛也”。《古代汉语词典》中对“烈士”一词的解释为:①指坚贞不屈、视死如归的人。②指有志于建功立业的人。由此可知,古代的“烈士”,多指活着的人。元明清时,对战死的军人,称“阵亡将士”或“战殁将士”,而不称“烈士”。

抗日战争时期,国民党政府对抗战殉难者,褒称“忠烈”,“烈”字含义始有演变。当时,中国共产党及其领导的抗日政权,仍沿用元明清时的用语,对战场牺牲的指战员仍称“阵亡将士”。

1947年4月,东北行政委员会、东北民主联军总政治部在《东北解放区爱国自卫战争阵亡烈士

抚恤暂行条例》中将“阵亡将士”改称为“阵亡烈士”,这是一个实质性的转变,“烈士”一词开始成为现在意义上的光荣称号。

1980年6月,国务院颁布的《革命烈士褒扬条例》将我国人民和人民解放军指战员,在革命斗争、保卫祖国和社会主义现代化建设事业中壮烈牺牲的,称为革命烈士,给“烈士”一词赋予了完整的含义。

《最后一次讲演》中运用对比手法,表现了闻一多先生对反动派的愤怒、蔑视和对李先生的赞扬,请你也用对比手法写一个片段来表现一个人物。

【写法指导】运用对比手法时,可以横向对比,即把具有可比性的不同事物、不同人等放在一起进行比

对比

写作培优

较;也可以纵向对比,即把同一事物、同一个人的不同阶段、不同方面进行对比,以表现其变化、发展;还可以将同一事物、同一个人所表现出来的不统一、不协调、自相矛盾等现象进行对比,如人物的语言与行动、事物的表象与本质等。

13 最后一次讲演

统编版·语文·八年级下册

第2课时

CONTENTS 教学目录

学情回顾

01

精读课文

02

课堂小结

03

积累拓展

04

写作培优

05

上节课,我们主要理清了这篇演讲词的脉络,了解了课文的主要内容,这节课,我们继续分析课文内容,了解讲演词的语言特点,体会其中寄寓的闻一多先生强烈的爱憎感情。

学情回顾

1.闻先生在给臧克家的信中说:“既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!”结合本文内容,说明闻一多是从哪几个方面“讲个痛快”的?

分析讨论

精读课文

谴责反动派制造的暗杀行径;

揭露反动派色厉内荏的本质;

号召进步青年继承先烈遗志,继续斗争。

表达自己随时准备以身殉志的斗争决心。

2.这篇演讲词慷慨激昂,极具感染力,试结合具体内容说说作者是如何达到这种效果的?

在用语上,褒贬分明,将作者的爱憎鲜明地表现出来。对人民,对李先生,作者使用了不少褒义词,如“光荣”“最宝贵的生命”“无限

的光荣”“强得很”等;对于敌人,则使用一系列贬义词,如“卑劣”“无耻”“偷偷摸摸”“屠杀”等。

在句式上,使用大量反问句、设问句、感叹句、排比句,增强了

感染力,使听众产生情感上的共鸣。如“今天,这里没有特务?你站出来!是好汉的站出来!”等。这些问句和感叹句比陈述句更能表达愤怒和斥责的情感。

在手法上,敌我的对比,拉近了与听者的距离。不断变换人称,特别是“我们”与“你们”相连相对地使用,更突显演讲者感情的鲜明、立场的坚定,极具号召力。

3.闻一多先生的遗愿,上一代青年人完成了。一代又一代革命者前仆后继共同为祖国的灿烂明天奋斗着。同学们,我们现代青年的任务又是什么呢?怎样才能对得起革命先烈呢?

今天,我们肩负着实现中华民族伟大复兴的重任,肩负着实现第二个百年奋斗目标的重任。我们都是追梦人,为人民谋幸福,为民族谋复兴,不忘初心,牢记使命,时刻准备着,把青春献给祖国;时刻准备着,为共产主义事业奋斗终身!

作者围绕李公朴被害事件,揭露并痛斥了国民党反动派的卑劣行径,高度赞扬了李公朴先生和昆明青年为争取民主和平而英勇献身的革命精神,表达了对实现民主和平未来的坚定信心,号召广大人民群众为实现和平民主的目标而斗争到底。

课堂小结

课文主旨

1.语意直露,发人深省

课堂小结

写作特色

作者充分考虑这次讲演的实用性和战斗性,没有刻意雕饰辞藻,美化语句,而是采用了最平实最简洁的口语来表达内心最强烈的情感,使听众产生情感上的共鸣。如“特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!”之

类的语句,表达干脆利落,简明易懂,同时又发人深省,给反动派以灵魂深处的震慑,给战斗者以力量和信心。

2.运用对比,爱憎分明

作者把不同的人物置于对立的角度,并赋予他们不同的感彩,从而达到极佳的表达效果。例如第2段中“这是某集团的无耻,恰是李

先生的光荣!”,将敌人的“无耻”与李先生为革命事业而献身的“光荣”进行对比,表现了作者对国民党反动派的蔑视和对李先生的高度赞扬。

3.分析精辟,一针见血

作者分析精辟,一针见血。例如第4段中“不知他们是怎么想法……在害怕啊!”作者直击敌

人内心,精辟地分析了李先生被暗杀的深层原因,一针见血地戳穿了反动派的虚弱本质,给敌人以压力,给人民以动力。

板书设计

课堂小结

最后一次讲演

痛斥——反动派的无耻卑劣

赞扬——李先生的伟大光荣

揭露——敌人虚弱的本质

指出——反动派的末日来临

号召——进步青年勇敢斗争

临危不惧

坚持真理

勇于献身

朱自清曾写诗歌颂闻一多:

你是一团火,照彻了深渊;

指示着青年,失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;

歌舞和竞赛,有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;

烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!

积累拓展

烈士

《说文解字》将“烈”字解说为“火猛也”。《古代汉语词典》中对“烈士”一词的解释为:①指坚贞不屈、视死如归的人。②指有志于建功立业的人。由此可知,古代的“烈士”,多指活着的人。元明清时,对战死的军人,称“阵亡将士”或“战殁将士”,而不称“烈士”。

抗日战争时期,国民党政府对抗战殉难者,褒称“忠烈”,“烈”字含义始有演变。当时,中国共产党及其领导的抗日政权,仍沿用元明清时的用语,对战场牺牲的指战员仍称“阵亡将士”。

1947年4月,东北行政委员会、东北民主联军总政治部在《东北解放区爱国自卫战争阵亡烈士

抚恤暂行条例》中将“阵亡将士”改称为“阵亡烈士”,这是一个实质性的转变,“烈士”一词开始成为现在意义上的光荣称号。

1980年6月,国务院颁布的《革命烈士褒扬条例》将我国人民和人民解放军指战员,在革命斗争、保卫祖国和社会主义现代化建设事业中壮烈牺牲的,称为革命烈士,给“烈士”一词赋予了完整的含义。

《最后一次讲演》中运用对比手法,表现了闻一多先生对反动派的愤怒、蔑视和对李先生的赞扬,请你也用对比手法写一个片段来表现一个人物。

【写法指导】运用对比手法时,可以横向对比,即把具有可比性的不同事物、不同人等放在一起进行比

对比

写作培优

较;也可以纵向对比,即把同一事物、同一个人的不同阶段、不同方面进行对比,以表现其变化、发展;还可以将同一事物、同一个人所表现出来的不统一、不协调、自相矛盾等现象进行对比,如人物的语言与行动、事物的表象与本质等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读