统编版(2019)选必1 第六单元 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必1 第六单元 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理(共25张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 23:18:20 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第六单元

第十七课

中国古代的户籍制度与社会治理

目 录

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课程标准:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

重点:

知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;中国古代的户籍制度和基层管理组织的发展演变。

历代户籍制度演变

一

1.战国时期

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

一、历代户籍制度的演变

也就是户口制度,是随着国家的产生而形成的一种社会制度,是指通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制。户籍制度是统治阶级稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的依据和重要的管理手段,也是国家对老百姓进行经济上和人身上控制的重要途径。

户籍制度?

秦孝公用商鞅之法,什伍编制户籍,十家为什,五家为伍,什有什长,伍有伍长。“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削”。邻里间互相监督,互相纠察,一家有罪,什伍连坐同罪。

——制定户籍

一、历代户籍制度的演变

2.秦朝

秦朝建立后,户籍实行分类登记制度、除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记 蒙恬列传》

3.两汉

为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户制度,被政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等称为编户齐民。编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。编户齐民具有独立的身份,承担国家赋税和徭役、兵役。编户齐民对封建国家的义务有:田租(十五税一);人头税(包括算赋120钱,口赋20钱); 徭役(每年一个月);兵役(一生服役2年)。

(1)汉朝由丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。实行“编户制度”,编入户籍的百姓称为“编户齐民”。

(2)东汉末年战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

——分类登记

——编户齐民

一、历代户籍制度的演变

【想一想】东晋户籍制度变化的原因是什么?

4.魏晋南北朝

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

东晋时期,因许多北方人迁徙到南方,政府临时性地用白籍来管理他们,不让他们承担赋役。但随着这些人逐渐稳定地居住下来,政府自然也就希望他们与土著居民一起承担赋役,便把他们编入所居郡县的户籍“黄籍”。可以说东晋户籍制度变化的主要目的是为保障赋役征发,巩固统治。

——“黄籍”和“白籍”

5.隋朝

材料 “机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。

——《隋书·食货志》

隋文帝

(541—604)

一、历代户籍制度的演变

6.唐朝

材料 由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

——周秀女《从敦煌户籍残卷看唐代籍账制度》

——“大索貌阅”

——承隋制,管理更严,户籍三年一造

一、历代户籍制度的演变

7.宋朝

——主户与客户

材料 宋初,统治者因势利导采取“不抑兼并”“不立田制”的政策,“有钱则买,无钱则卖”使土地的流转空前加快。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

——诸色户计

8.元朝

拥有土地、缴纳赋税的税户

没有土地的佃户

元朝的户口类型复杂,按照职业分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

元朝诸色户计,大致可分为两大类,一类是承担国家特定要义的户计,多由国家强制,如军户、站户、匠户等;一类是在精神方面为统治阶级服务的户计,往往通过考试予以认定或依据职业予以籍定,如儒户、僧户和道户等。每种户籍对国家都有相应的赋役负担和相对的待遇。在元朝,汉族人作为最下等的人,其权利仅仅是能让自己活下去。

一、历代户籍制度的演变

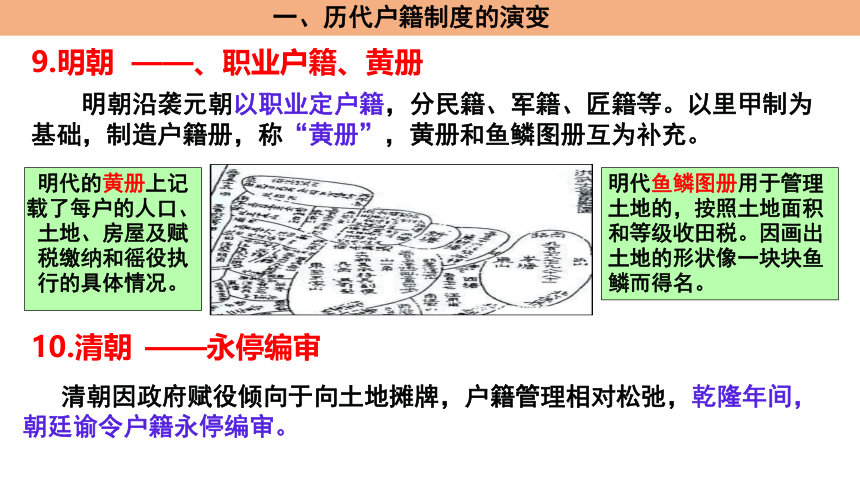

9.明朝

——、职业户籍、黄册

明朝沿袭元朝以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”,黄册和鱼鳞图册互为补充。

明代的黄册上记载了每户的人口、土地、房屋及赋税缴纳和徭役执行的具体情况。

明代鱼鳞图册用于管理土地的,按照土地面积和等级收田税。因画出土地的形状像一块块鱼鳞而得名。

清朝因政府赋役倾向于向土地摊牌,户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

10.清朝

——永停编审

一、历代户籍制度演变

【知识小结】

汉朝

宋代

明代

清朝

元朝

隋唐

魏晋南北朝

秦朝

战国

制定户籍

分类登记

编户齐民

黄籍、白籍、土断

“大索貌阅”

主户与客户

诸色户计,世代相袭

职业户籍“黄册”

永停编审

依据材料并结合所学,分析中国古代户籍制度的主要

功能及其演变特点?

户籍制度萌芽于商朝,据殷商墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——《中国户籍制度的历史考》

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁;维护社会治安

与政权稳定

特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍制度下人身依附关系逐渐减弱(户籍对人身的控制由紧到松);户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除;

【合作探究】

历代基层组织

与社会治理

二

朝代 基层组织

秦汉

唐朝

明朝

二、历代基层组织与社会治理

1.历代基层组织

从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(1)目的:

征发赋役、维护社会稳定;

(2)发展概况:

①县下设乡和里,乡里之外有亭。(乡里制度)

②乡设三老,掌教化,设啬夫,掌讼狱、赋税;设游缴,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,亭设亭长,负责传递政令和维护治安。(乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。)

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

实行里甲制,十户一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

二、历代基层组织与社会治理

2.历代基层社会治理

历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

什伍组织

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制

十家牌法

王守仁推行十家牌法,要求十家总编为一牌,开列各户姓名,轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现面生可疑之人,向官府举报。

保甲制

初实行里甲制度,后改为保甲制。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

源于唐朝的邻保制度。王安石变法实行保甲制。每十户编为一保,家有两丁者出一人为保丁,闲时习武巡逻,维持治安,战时编入军队,兵农合一,实行连坐。

朝代 基层组织 社会治理

秦汉

唐 乡里制度

北宋 乡里制度

明

清

【知识小结】

历代基层组织与社会治理

里甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

里甲制到保甲制——兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

乡里制度

(1)组织严密(层级分明);

(2)职责清晰;

(3)乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);

(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;

(5)乡里制与保甲制合一。

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

根据材料,概括清代基层治理的特点。

课堂演练:

【合作探究】根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势及原因。

古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

趋势:由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变;国家对乡村治理的干预

和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

原因:国家的统一,封建专制的强化;维护小农经济发展,社会稳定的需要。

【拓展提升】 评价中国古代基层社会治理

01

04

02

03

基层治理

皇权与绅权在基层社会治理中是合作关系,皇权把基层治理权交给受过儒家教育的绅士,绅士具有广泛的治理权。

古代乡村治理稳定了地方秩序,巩固了封建统治,推动了社会经济、文化习俗的发展。

中国古代乡村治理虽然含有一定的自治因素,但是始终没有发展为真正的乡村地方自治。

随着中国封建社会王权的扩张,乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制,其自治性逐渐消退。

历代社会救济

与优抚政策

三

1.社会救济

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

遗人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客;野鄙之委积,以待羁旅;县都之委积,以待凶荒。 ——《周礼·地官·遗人》

三、历代社会救济与优抚政策

社会救济的对象主要是遭受自然灾害、失去劳动能力的民众。

(1)社会救济的原因

三、历代社会救济与优抚政策

(2)社会救济的表现

汉朝

隋唐

宋朝

明清

建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

政府既重视官方储备,又大力提倡民间积储。

(官仓救大灾;社仓、义仓防小灾)

宗族内部的救助活动逐渐兴起。

慈善组织兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

抑制商人囤积居奇、避免“谷贱伤农,谷贵伤民”。

1.社会救济

官仓支配权属于国家,一般设置在都城及其附近。

社仓与义仓是以赈灾自救为目的的民间储备。百姓在收获时按贫富分三等出粮。义仓设置在县城,社仓设置于乡村。

(3)社会救济的作用

为民众提供一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,有利于维护统治。

宗族通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食住行、婚娶丧葬、蒙养等方面资助族中贫困者。(朱子社仓)

2.优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

尊老

中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统。

秦汉:皇帝赐予高龄老人鸠杖,以示尊重。明代:朝廷令地方有司优抚高年平民。(八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤)

救助

唐代以后:政府开始设置收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。(唐朝养病坊、宋代福田院、元代众济院、明清养济院)

汉 错金银青铜鸠杖首

南宋朱熹创建的社仓

①社会救济的主体是政府,民间组织处于辅助地位。

②政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应。

社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

收养弃婴和孤儿、接济失去生活来源的贫民、资助贫困人口的教育、安葬无人埋葬的骸骨等。

范文正公,平生好施与,……方贵显时,于其里中买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。

范仲淹

三、历代社会救济与优抚政策

3.社会救济和优抚的特点

一方面直接实施救济,或调集周边余粮向灾区流通。另一方面疏导安置流民,并鼓励民间富户捐粮救济灾民。

户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

分主户

与客户

诸色户计

编制黄册

永停编审

乡里制度

乡里坊村

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制

置官仓和义仓社仓

宗族内部救助活动

慈善组织兴起

优抚老人

养济院

众济院

福田院

养病坊

赐鸠杖

政府对百姓人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族和慈善组织作用增大

课堂小结

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起,通堵点、疏痛点、消盲点,全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题,集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。”

聚焦精准扶贫

共建小康社会

从中国古代户籍制度以及社会治理的发展演变来看,我们能够很明显的看出,制度随着时间的变化在一步一步完善。在21世纪的今天,作为人口大国的中国,我户籍制度和社会治理也依然是优秀且先进的。与时俱进、从国情出发是国家治理所必要且必须的,我们要坚定“制度自信”,相信未来我们的国家会越来越强大,人民的生活会越来越好!

第六单元

第十七课

中国古代的户籍制度与社会治理

目 录

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课程标准:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;

重点:

知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;中国古代的户籍制度和基层管理组织的发展演变。

历代户籍制度演变

一

1.战国时期

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

一、历代户籍制度的演变

也就是户口制度,是随着国家的产生而形成的一种社会制度,是指通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制。户籍制度是统治阶级稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的依据和重要的管理手段,也是国家对老百姓进行经济上和人身上控制的重要途径。

户籍制度?

秦孝公用商鞅之法,什伍编制户籍,十家为什,五家为伍,什有什长,伍有伍长。“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削”。邻里间互相监督,互相纠察,一家有罪,什伍连坐同罪。

——制定户籍

一、历代户籍制度的演变

2.秦朝

秦朝建立后,户籍实行分类登记制度、除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记 蒙恬列传》

3.两汉

为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户制度,被政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等称为编户齐民。编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。编户齐民具有独立的身份,承担国家赋税和徭役、兵役。编户齐民对封建国家的义务有:田租(十五税一);人头税(包括算赋120钱,口赋20钱); 徭役(每年一个月);兵役(一生服役2年)。

(1)汉朝由丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。实行“编户制度”,编入户籍的百姓称为“编户齐民”。

(2)东汉末年战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

——分类登记

——编户齐民

一、历代户籍制度的演变

【想一想】东晋户籍制度变化的原因是什么?

4.魏晋南北朝

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

东晋时期,因许多北方人迁徙到南方,政府临时性地用白籍来管理他们,不让他们承担赋役。但随着这些人逐渐稳定地居住下来,政府自然也就希望他们与土著居民一起承担赋役,便把他们编入所居郡县的户籍“黄籍”。可以说东晋户籍制度变化的主要目的是为保障赋役征发,巩固统治。

——“黄籍”和“白籍”

5.隋朝

材料 “机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。

——《隋书·食货志》

隋文帝

(541—604)

一、历代户籍制度的演变

6.唐朝

材料 由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

——周秀女《从敦煌户籍残卷看唐代籍账制度》

——“大索貌阅”

——承隋制,管理更严,户籍三年一造

一、历代户籍制度的演变

7.宋朝

——主户与客户

材料 宋初,统治者因势利导采取“不抑兼并”“不立田制”的政策,“有钱则买,无钱则卖”使土地的流转空前加快。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

——诸色户计

8.元朝

拥有土地、缴纳赋税的税户

没有土地的佃户

元朝的户口类型复杂,按照职业分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

元朝诸色户计,大致可分为两大类,一类是承担国家特定要义的户计,多由国家强制,如军户、站户、匠户等;一类是在精神方面为统治阶级服务的户计,往往通过考试予以认定或依据职业予以籍定,如儒户、僧户和道户等。每种户籍对国家都有相应的赋役负担和相对的待遇。在元朝,汉族人作为最下等的人,其权利仅仅是能让自己活下去。

一、历代户籍制度的演变

9.明朝

——、职业户籍、黄册

明朝沿袭元朝以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”,黄册和鱼鳞图册互为补充。

明代的黄册上记载了每户的人口、土地、房屋及赋税缴纳和徭役执行的具体情况。

明代鱼鳞图册用于管理土地的,按照土地面积和等级收田税。因画出土地的形状像一块块鱼鳞而得名。

清朝因政府赋役倾向于向土地摊牌,户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

10.清朝

——永停编审

一、历代户籍制度演变

【知识小结】

汉朝

宋代

明代

清朝

元朝

隋唐

魏晋南北朝

秦朝

战国

制定户籍

分类登记

编户齐民

黄籍、白籍、土断

“大索貌阅”

主户与客户

诸色户计,世代相袭

职业户籍“黄册”

永停编审

依据材料并结合所学,分析中国古代户籍制度的主要

功能及其演变特点?

户籍制度萌芽于商朝,据殷商墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——《中国户籍制度的历史考》

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁;维护社会治安

与政权稳定

特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍制度下人身依附关系逐渐减弱(户籍对人身的控制由紧到松);户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除;

【合作探究】

历代基层组织

与社会治理

二

朝代 基层组织

秦汉

唐朝

明朝

二、历代基层组织与社会治理

1.历代基层组织

从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(1)目的:

征发赋役、维护社会稳定;

(2)发展概况:

①县下设乡和里,乡里之外有亭。(乡里制度)

②乡设三老,掌教化,设啬夫,掌讼狱、赋税;设游缴,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,亭设亭长,负责传递政令和维护治安。(乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。)

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

实行里甲制,十户一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

二、历代基层组织与社会治理

2.历代基层社会治理

历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

什伍组织

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制

十家牌法

王守仁推行十家牌法,要求十家总编为一牌,开列各户姓名,轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现面生可疑之人,向官府举报。

保甲制

初实行里甲制度,后改为保甲制。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

源于唐朝的邻保制度。王安石变法实行保甲制。每十户编为一保,家有两丁者出一人为保丁,闲时习武巡逻,维持治安,战时编入军队,兵农合一,实行连坐。

朝代 基层组织 社会治理

秦汉

唐 乡里制度

北宋 乡里制度

明

清

【知识小结】

历代基层组织与社会治理

里甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

里甲制到保甲制——兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

乡里制度

(1)组织严密(层级分明);

(2)职责清晰;

(3)乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);

(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;

(5)乡里制与保甲制合一。

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

根据材料,概括清代基层治理的特点。

课堂演练:

【合作探究】根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势及原因。

古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

趋势:由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变;国家对乡村治理的干预

和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

原因:国家的统一,封建专制的强化;维护小农经济发展,社会稳定的需要。

【拓展提升】 评价中国古代基层社会治理

01

04

02

03

基层治理

皇权与绅权在基层社会治理中是合作关系,皇权把基层治理权交给受过儒家教育的绅士,绅士具有广泛的治理权。

古代乡村治理稳定了地方秩序,巩固了封建统治,推动了社会经济、文化习俗的发展。

中国古代乡村治理虽然含有一定的自治因素,但是始终没有发展为真正的乡村地方自治。

随着中国封建社会王权的扩张,乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制,其自治性逐渐消退。

历代社会救济

与优抚政策

三

1.社会救济

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

遗人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客;野鄙之委积,以待羁旅;县都之委积,以待凶荒。 ——《周礼·地官·遗人》

三、历代社会救济与优抚政策

社会救济的对象主要是遭受自然灾害、失去劳动能力的民众。

(1)社会救济的原因

三、历代社会救济与优抚政策

(2)社会救济的表现

汉朝

隋唐

宋朝

明清

建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

政府既重视官方储备,又大力提倡民间积储。

(官仓救大灾;社仓、义仓防小灾)

宗族内部的救助活动逐渐兴起。

慈善组织兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

抑制商人囤积居奇、避免“谷贱伤农,谷贵伤民”。

1.社会救济

官仓支配权属于国家,一般设置在都城及其附近。

社仓与义仓是以赈灾自救为目的的民间储备。百姓在收获时按贫富分三等出粮。义仓设置在县城,社仓设置于乡村。

(3)社会救济的作用

为民众提供一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,有利于维护统治。

宗族通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食住行、婚娶丧葬、蒙养等方面资助族中贫困者。(朱子社仓)

2.优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

尊老

中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统。

秦汉:皇帝赐予高龄老人鸠杖,以示尊重。明代:朝廷令地方有司优抚高年平民。(八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤)

救助

唐代以后:政府开始设置收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。(唐朝养病坊、宋代福田院、元代众济院、明清养济院)

汉 错金银青铜鸠杖首

南宋朱熹创建的社仓

①社会救济的主体是政府,民间组织处于辅助地位。

②政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应。

社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

收养弃婴和孤儿、接济失去生活来源的贫民、资助贫困人口的教育、安葬无人埋葬的骸骨等。

范文正公,平生好施与,……方贵显时,于其里中买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共出纳焉。

范仲淹

三、历代社会救济与优抚政策

3.社会救济和优抚的特点

一方面直接实施救济,或调集周边余粮向灾区流通。另一方面疏导安置流民,并鼓励民间富户捐粮救济灾民。

户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

分主户

与客户

诸色户计

编制黄册

永停编审

乡里制度

乡里坊村

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制

置官仓和义仓社仓

宗族内部救助活动

慈善组织兴起

优抚老人

养济院

众济院

福田院

养病坊

赐鸠杖

政府对百姓人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族和慈善组织作用增大

课堂小结

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起,通堵点、疏痛点、消盲点,全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题,集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。”

聚焦精准扶贫

共建小康社会

从中国古代户籍制度以及社会治理的发展演变来看,我们能够很明显的看出,制度随着时间的变化在一步一步完善。在21世纪的今天,作为人口大国的中国,我户籍制度和社会治理也依然是优秀且先进的。与时俱进、从国情出发是国家治理所必要且必须的,我们要坚定“制度自信”,相信未来我们的国家会越来越强大,人民的生活会越来越好!

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理