第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家2022-2023统编版(2019)高中历史中外历史纲要上精品课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家2022-2023统编版(2019)高中历史中外历史纲要上精品课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 14:14:10 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

中外历史纲要(上)

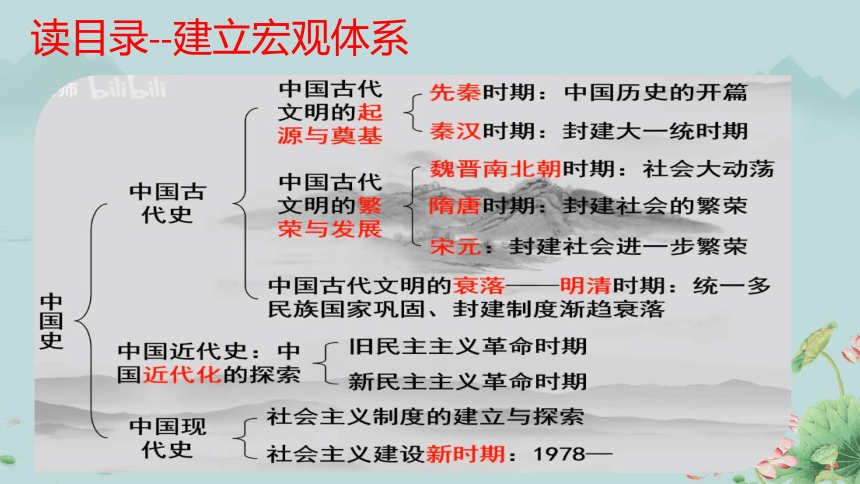

读目录--建立宏观体系

第1课

中华文明的起源与早期国家

教学目标:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其它文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征

文明

文明起源的基本标志是阶级的产生、国家的形成、文字的出现。

——《中外历史纲要下》

文明是人类在聚居和固定食物来源的文化基础上,再进一步,能做抽象思考的时候。

——许倬云《万古江河》

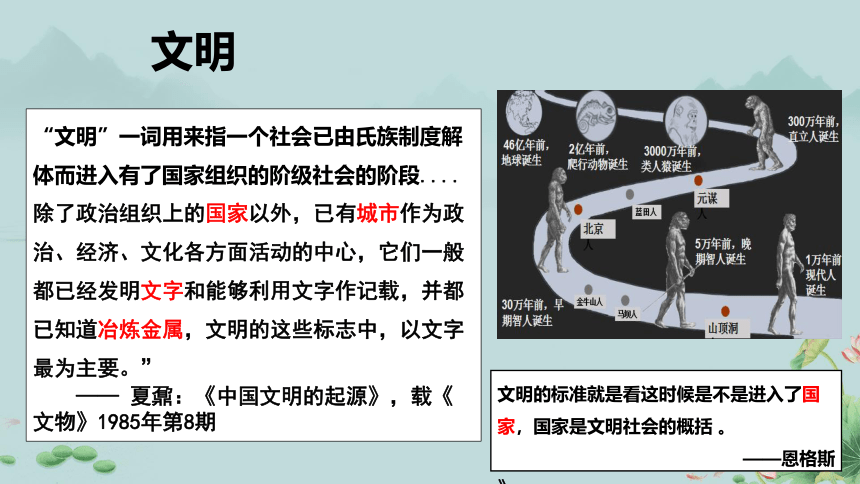

文明的标准就是看这时候是不是进入了国家,国家是文明社会的概括 。

——恩格斯

文明是物质文明和精神文明的总和。没有早期的物质财富,就无法产生后来的精神财富

——葛剑雄《黄河与中华文明》

“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段....除了政治组织上的国家以外,已有城市作为政治、经济、文化各方面活动的中心,它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载,并都已知道冶炼金属,文明的这些标志中,以文字最为主要。”

—— 夏鼐:《中国文明的起源》,载《文物》1985年第8期

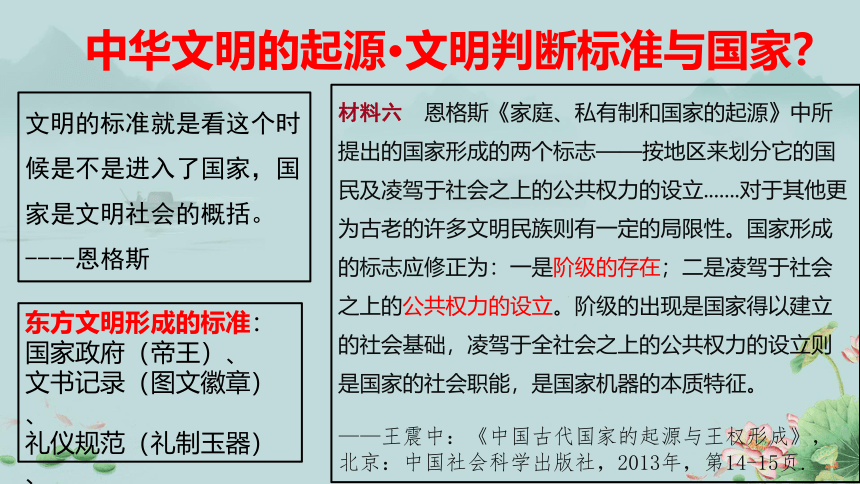

文明的标准就是看这个时候是不是进入了国家,国家是文明社会的概括。 ----恩格斯

中华文明的起源·文明判断标准与国家?

东方文明形成的标准:

国家政府(帝王)、

文书记录(图文徽章)、

礼仪规范(礼制玉器)、

历法或法规

材料六 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中所提出的国家形成的两个标志——按地区来划分它的国民及凌驾于社会之上的公共权力的设立.......对于其他更为古老的许多文明民族则有一定的局限性。国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页.

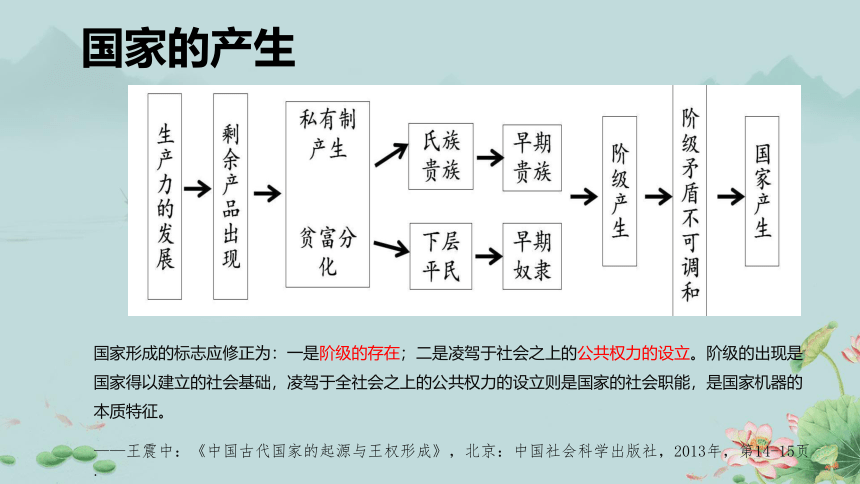

国家的产生

国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页.

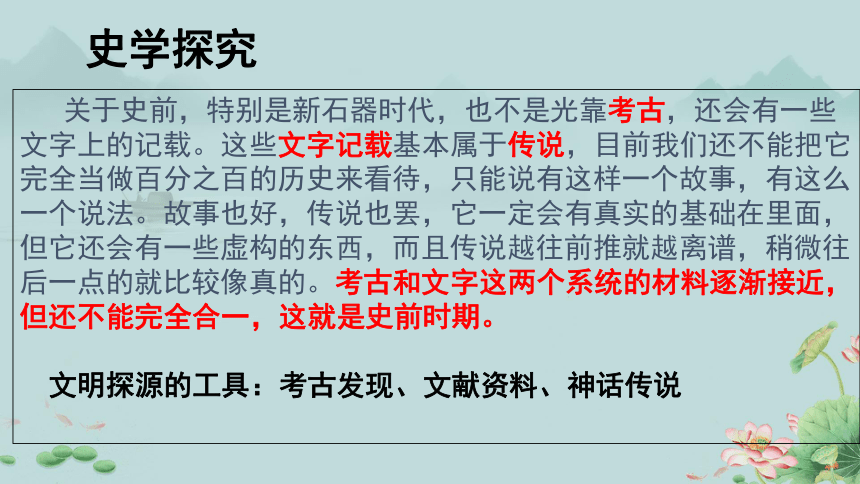

关于史前,特别是新石器时代,也不是光靠考古,还会有一些文字上的记载。这些文字记载基本属于传说,目前我们还不能把它完全当做百分之百的历史来看待,只能说有这样一个故事,有这么一个说法。故事也好,传说也罢,它一定会有真实的基础在里面,但它还会有一些虚构的东西,而且传说越往前推就越离谱,稍微往后一点的就比较像真的。考古和文字这两个系统的材料逐渐接近,但还不能完全合一,这就是史前时期。

文明探源的工具:考古发现、文献资料、神话传说

史学探究

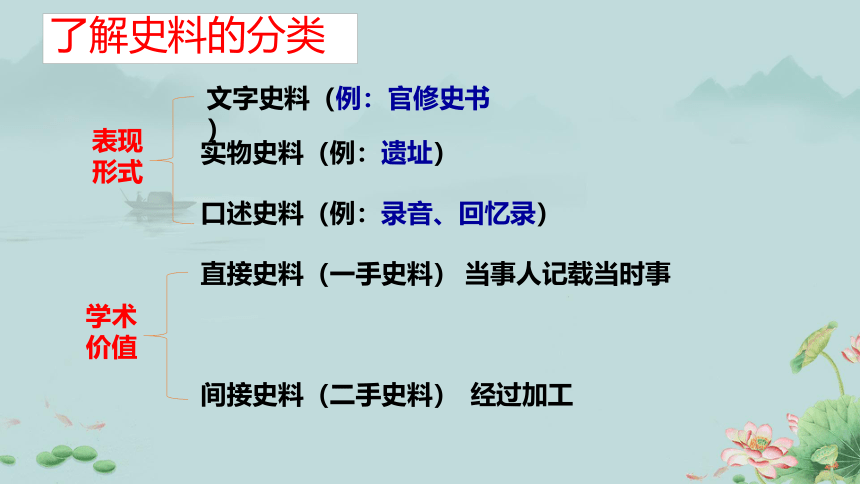

了解史料的分类

表现形式

文字史料(例:官修史书)

实物史料(例:遗址)

口述史料(例:录音、回忆录)

学术价值

直接史料(一手史料) 当事人记载当时事

间接史料(二手史料) 经过加工

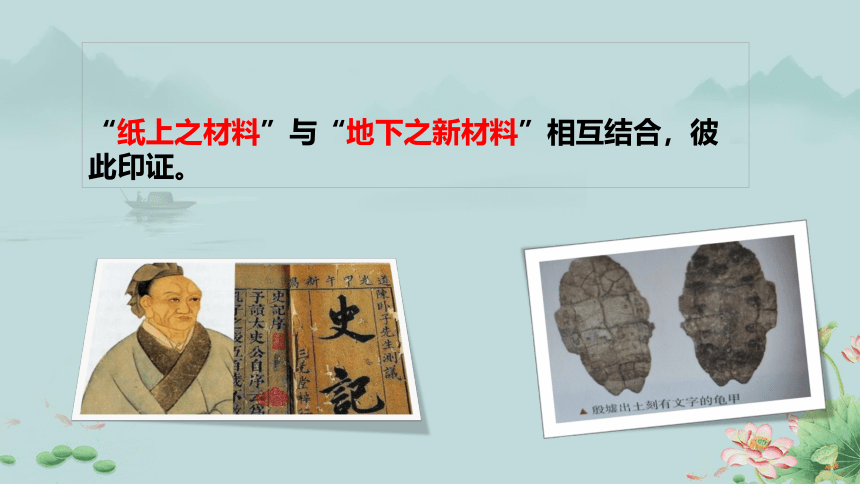

“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。

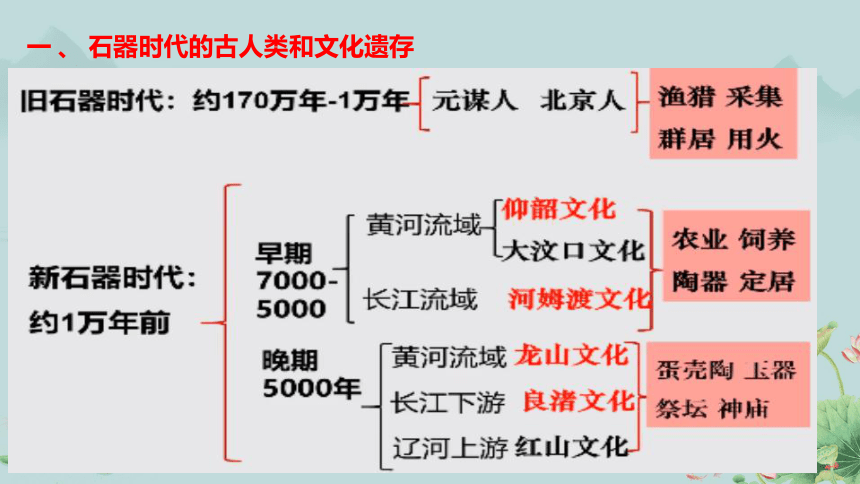

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

”

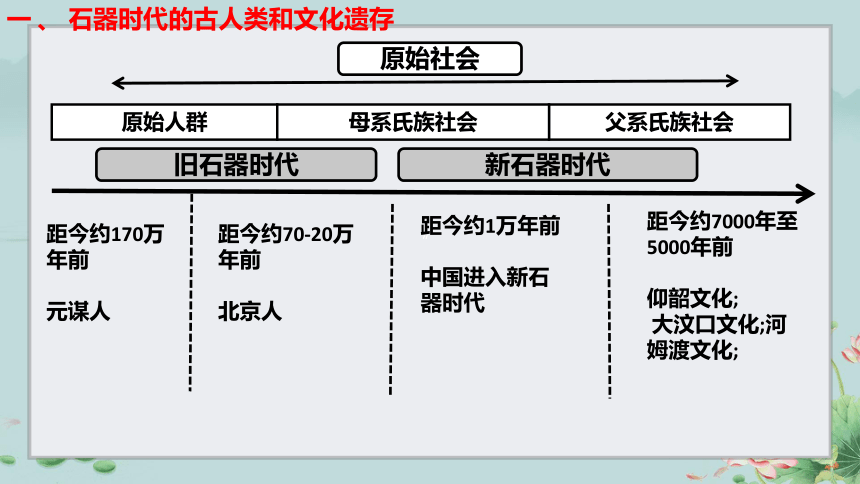

父系氏族社会

原始人群

母系氏族社会

原始社会

旧石器时代

新石器时代

距今约170万年前

元谋人

距今约70-20万年前

北京人

距今约1万年前

中国进入新石器时代

距今约7000年至5000年前

仰韶文化;

大汶口文化;河姆渡文化;

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

1.定义: 指以打制方法制作石器的时代 。

2.代表: 元谋人(距今约 170 万年);北京人(距今约 70 万- -20万年)

3.生产生活状况:

打制石器;

采集渔猎;

群居生活;

学会用火。

4.社会组织 :原始人群

(一) 旧石器时代(距今约 300万年- - 约 1 万年)

5.中国早期人类分布特点:星罗棋布,分布广泛

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

(二)新石器时代(距今约1万年)

1.定义: 指以打磨结合方法制作石器的时代 。

2.生产生活状况 :陶器、(原始)农业、家畜、聚落。

3.分布特点 :文化遗存数量多、分布广泛,朝多元一体、中原核心方向发展。

元谋人遗址

填填看

北京人遗址

仰韶文化

大汶口文化

龙山文化

河姆渡文化

良渚文化

从地域分布看,中华文明遗址有何特点?

多元一体,中原核心

仰韶姜寨遗址(距今6700-6000年)

陕西临潼姜寨遗址中隐含了什么历史信息?

(房屋、壕沟、窑场、牲畜栏、墓地)

房屋

壕沟

公共窑场、牲畜栏、墓葬

公共牲畜栏

中心广场

壕沟

公共窑场

房屋

——定居生活

——氏族公社

——公有制、尚未贫富分化

未产生阶级

公共墓地

①新石器 时代前期:

新石器时代中期

黄河中游仰韶文化,

彩陶、粟

黄河下游:大汶口

文化

长江下游:河姆渡文化,水稻、养蚕缫丝

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

已产生阶级

①代表:a.龙山文化 (黑陶)

b.北方辽河红山文化(玉器、祭坛和神庙)

新石器时代晚期(距今约5000年)

社会组织形式:旧石器时代晚期的母系氏族时期过渡到新石器时代晚期的父系氏族时期。

从游走寻觅到村寨定居

从打制石器到磨制石器

从采集渔猎到生产加工

从供应不足到粮食剩余

c.长江下游良渚文化(玉器、祭坛和神庙)

②社会组织:父系氏族公社:出现贫富分化、私有制、阶级分化 ,出现部落和部落联盟,部落中出现权贵阶层。

母系氏族社会:生产力低下,同劳共享

父系氏族社会:贫富分化,部落与部落联盟

生产力发展→私有制→贫富分化出现→阶级出现 →早期文明国家

早期国家的产生

早期国家的产生

早期国家

所谓早期国家,是指尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家。中国的早期国家时期,指夏、商、西周三代。这段历史,是中华民族的上古先民经过若干万年的发育成长、繁衍生息,终于突破族邦结构社会的桎梏并接近完成对今日中国疆域之内核心区域的开发与占领的历史。

——王和:《中国早期国家史话》,北京:社会科学文献出版社,2011年,封底.

内外服制度

甲骨文

商朝

(前1600—1046年)

西周

(前1046—前771)

分封制

宗法制

夏朝

(前2070—前1600年)

世袭制

井田制

夏小正

禹

夏桀

商汤

商纣王

周武王

周幽王

奴隶社会

礼乐制

(约公元前2070年~约公元前1600年)

镶嵌绿松石铜牌饰

1981年出土于河南偃师二里头遗址

早期国家·夏商西周

二里头陶文

镶嵌绿松石铜牌饰

材料一:这件铜牌饰出土的墓葬,是迄今为止在二里头遗址内发现的等级最高的墓葬之一。也就是说,这件铜牌饰曾经的拥有者,是一位社会地位高、权力大的贵族。那么,这件铜牌饰是一种用以“明尊卑,别上下”的重要礼器。

——佟洵、王云松《国家宝藏》第85页

1.夏朝出现奴隶主和奴隶阶级;

材料二:

及禹崩,虽受益……诸侯皆去益而朝启,曰:“吾君帝禹之子也”,于是启随即天子位,是为夏后帝启。

——《史记》

夏有乱政而作《禹刑》。 ——《左传》

夏后氏百官。 ——《礼记》

结合材料及所学,概括夏朝的文明表现?

2.夏朝出现国家。即王是最高的统治者,称为“后”;中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

材料三:在考古工作中对中原地区夏代初期的文字、青铜礼器与城市的发现以及中国古代文献记载,确凿地说明了中国古代文明是在公元前21世纪左右的中原夏人地区首先起源的。

——李先登《关于中国古代文明起源的若干问题》

夏朝——中华文明的形成

二里头的“中国之最”

1.最早的城市干道网

2.最早的宫城

3.最早的青铜礼乐器群

4.最早的青铜近战兵器

………………………

最早的具有明确城市规划的

大型都邑

----节选自许宏:《最早的中国》

“二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》,《三联生活周刊》2018年第23期.

早期国家·夏商西周

青铜铭文+文献记载

(考古发掘)

利簋guǐ铭文“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商……”

信史时代!

商朝政治、经济、文化

“国之大事,在祀与戎。”—《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

早期国家·夏商西周

家国同构,天下归姬

封建亲戚,

以藩屏周。

西周(前1046-前771)的建立

(1)总结:西周分封制(重点)

巩固西周统治

受封土地和人口再分封、享有世袭统治权

镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职。

子弟(王族)、功臣、先代贵族;

目的:

权利:

义务:

分封的对象:

西周

夏

商

积极:巩固了西周统治,扩大了疆域;缓和了阶级、内部矛盾;促进了民族融合,文化交流,使汉族技术得以推广。 消极:诸侯独立性强,削弱了王权,为日后诸侯割据埋下了隐患。

春秋时周王室衰微,诸侯争霸,名存实亡,

秦朝时被郡县制取代。

生产力的提高

作用:

解体:

思考:体现分封制逐渐瓦解的例子

国人暴动(前841)

周幽王(在位时间:前781—前771 )烽火戏诸侯

楚王问鼎(前606年,楚庄王问“鼎之大小轻重”,意欲移鼎于楚 )

早期国家·夏商西周

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

分封制

宗法制——解决贵族之间在权力、

财产和土地继承上的矛盾

嫡长子继承

互为表里

嫡子继承,天下归宗

总结:西周的宗法制(重点)

目的:

实质:

核心

等级:

作用:

表现:

巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间

在权力、财产和土地继承上的矛盾。

按照血缘亲疏关系继承政治权力

嫡长子继承制【原则:立嫡以长不以贤;立子以贵不以长】

周天子---诸侯---卿大夫---士

保证了贵族在政治上的垄断和特权地位;有利于统治集团内部的稳定和团结,巩固分封制;宗法关系有利于凝聚宗族,防止内部纷争;强化王权,把“国”和“家”密切结合在一起(家国一体/同构)。

祠堂、祭祀、族谱、认祖归宗、内亲外亲、重男轻女

早期国家·夏商西周

天子与贵族的列鼎数量及肉食种类

材料十三 礼乐制度就是对统治阶级日常的政治、社会活动,例如祭神、结婚、丧葬等,制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐。不同等级的贵族要行不同的礼仪。周礼成为维护等级制度、防止僭越行为的工具,有利于统治秩序的稳定。

——人教版历史必修一,第6页

和而不同,天下归心

"八佾"

“六佾"

"四佾"

"二佾"

天子

诸侯

卿大夫

士

早期国家·夏商西周

土地国有,天下归王

井田制

礼乐制

分封制

宗法制

保障:准则

基础:王土

王臣

血缘

早期国家·基本特征

经济

土地国有

木石生产

集体劳作

贵族占有

政治

血缘政治

家国同构

神权色彩

尚未集权

文化

象形文字

甲骨青铜

礼乐文化

华夏认同

本课时间轴

约170万年

约1万年

约5000年

约前2070年

约前1600年

前1046年

前771年

旧石器时代 新石器时代早中期 新石器时代晚期 木石为主,少量青铜时代

元谋人、北京人 仰韶文化 大汶口文化 河姆渡文化 龙山文化 红山文化 良渚文化 三皇五帝时代: 炎黄部落 尧舜时期 夏 商 西周

社会形态原始人群 母系氏族公社 父系氏族公社 夏商西周早期国家

社会类型 原始社会 奴隶社会

中华文明的起源 中华文明的产生 中华文明的发展

采集渔猎

刀耕火种

石器锄耕

原始人群

母系氏族

父系氏族

洞穴

村社

部落联盟

国家

族长

酋长

部落联盟首领

天下共主

父权国家

经济形态

社会组织

关系范围

社会领袖

部落

家长

中华文明的起源与早期国家

中国早期政治制度的特点:

3、血缘纽带与政治关系相结合,部族色彩浓厚。

1、“家”天下政治格局的形成。

2、王权和神权结合,带有浓厚迷信色彩

5、最高权力尚未实现高度集中

4、具有相对的稳定性和延续性

1、《国语》讲“祀,国之大节”。有学者认为,青铜器在商周时期被视为“政治的权力”。可推断,商周时期青铜器主要用作( )

A.农具 B.礼器 C.食具 D.货币

2、“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌;移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制 B.禅让制 C.郡县制 D.察举制

B

A

3、某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州” ;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本 作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生 B.早期国家诞生

C.王的出现 D.世袭制的确立

B

中外历史纲要(上)

读目录--建立宏观体系

第1课

中华文明的起源与早期国家

教学目标:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其它文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征

文明

文明起源的基本标志是阶级的产生、国家的形成、文字的出现。

——《中外历史纲要下》

文明是人类在聚居和固定食物来源的文化基础上,再进一步,能做抽象思考的时候。

——许倬云《万古江河》

文明的标准就是看这时候是不是进入了国家,国家是文明社会的概括 。

——恩格斯

文明是物质文明和精神文明的总和。没有早期的物质财富,就无法产生后来的精神财富

——葛剑雄《黄河与中华文明》

“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段....除了政治组织上的国家以外,已有城市作为政治、经济、文化各方面活动的中心,它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载,并都已知道冶炼金属,文明的这些标志中,以文字最为主要。”

—— 夏鼐:《中国文明的起源》,载《文物》1985年第8期

文明的标准就是看这个时候是不是进入了国家,国家是文明社会的概括。 ----恩格斯

中华文明的起源·文明判断标准与国家?

东方文明形成的标准:

国家政府(帝王)、

文书记录(图文徽章)、

礼仪规范(礼制玉器)、

历法或法规

材料六 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中所提出的国家形成的两个标志——按地区来划分它的国民及凌驾于社会之上的公共权力的设立.......对于其他更为古老的许多文明民族则有一定的局限性。国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页.

国家的产生

国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页.

关于史前,特别是新石器时代,也不是光靠考古,还会有一些文字上的记载。这些文字记载基本属于传说,目前我们还不能把它完全当做百分之百的历史来看待,只能说有这样一个故事,有这么一个说法。故事也好,传说也罢,它一定会有真实的基础在里面,但它还会有一些虚构的东西,而且传说越往前推就越离谱,稍微往后一点的就比较像真的。考古和文字这两个系统的材料逐渐接近,但还不能完全合一,这就是史前时期。

文明探源的工具:考古发现、文献资料、神话传说

史学探究

了解史料的分类

表现形式

文字史料(例:官修史书)

实物史料(例:遗址)

口述史料(例:录音、回忆录)

学术价值

直接史料(一手史料) 当事人记载当时事

间接史料(二手史料) 经过加工

“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

”

父系氏族社会

原始人群

母系氏族社会

原始社会

旧石器时代

新石器时代

距今约170万年前

元谋人

距今约70-20万年前

北京人

距今约1万年前

中国进入新石器时代

距今约7000年至5000年前

仰韶文化;

大汶口文化;河姆渡文化;

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

1.定义: 指以打制方法制作石器的时代 。

2.代表: 元谋人(距今约 170 万年);北京人(距今约 70 万- -20万年)

3.生产生活状况:

打制石器;

采集渔猎;

群居生活;

学会用火。

4.社会组织 :原始人群

(一) 旧石器时代(距今约 300万年- - 约 1 万年)

5.中国早期人类分布特点:星罗棋布,分布广泛

一 、 石器时代的古人类和文化遗存

(二)新石器时代(距今约1万年)

1.定义: 指以打磨结合方法制作石器的时代 。

2.生产生活状况 :陶器、(原始)农业、家畜、聚落。

3.分布特点 :文化遗存数量多、分布广泛,朝多元一体、中原核心方向发展。

元谋人遗址

填填看

北京人遗址

仰韶文化

大汶口文化

龙山文化

河姆渡文化

良渚文化

从地域分布看,中华文明遗址有何特点?

多元一体,中原核心

仰韶姜寨遗址(距今6700-6000年)

陕西临潼姜寨遗址中隐含了什么历史信息?

(房屋、壕沟、窑场、牲畜栏、墓地)

房屋

壕沟

公共窑场、牲畜栏、墓葬

公共牲畜栏

中心广场

壕沟

公共窑场

房屋

——定居生活

——氏族公社

——公有制、尚未贫富分化

未产生阶级

公共墓地

①新石器 时代前期:

新石器时代中期

黄河中游仰韶文化,

彩陶、粟

黄河下游:大汶口

文化

长江下游:河姆渡文化,水稻、养蚕缫丝

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

已产生阶级

①代表:a.龙山文化 (黑陶)

b.北方辽河红山文化(玉器、祭坛和神庙)

新石器时代晚期(距今约5000年)

社会组织形式:旧石器时代晚期的母系氏族时期过渡到新石器时代晚期的父系氏族时期。

从游走寻觅到村寨定居

从打制石器到磨制石器

从采集渔猎到生产加工

从供应不足到粮食剩余

c.长江下游良渚文化(玉器、祭坛和神庙)

②社会组织:父系氏族公社:出现贫富分化、私有制、阶级分化 ,出现部落和部落联盟,部落中出现权贵阶层。

母系氏族社会:生产力低下,同劳共享

父系氏族社会:贫富分化,部落与部落联盟

生产力发展→私有制→贫富分化出现→阶级出现 →早期文明国家

早期国家的产生

早期国家的产生

早期国家

所谓早期国家,是指尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家。中国的早期国家时期,指夏、商、西周三代。这段历史,是中华民族的上古先民经过若干万年的发育成长、繁衍生息,终于突破族邦结构社会的桎梏并接近完成对今日中国疆域之内核心区域的开发与占领的历史。

——王和:《中国早期国家史话》,北京:社会科学文献出版社,2011年,封底.

内外服制度

甲骨文

商朝

(前1600—1046年)

西周

(前1046—前771)

分封制

宗法制

夏朝

(前2070—前1600年)

世袭制

井田制

夏小正

禹

夏桀

商汤

商纣王

周武王

周幽王

奴隶社会

礼乐制

(约公元前2070年~约公元前1600年)

镶嵌绿松石铜牌饰

1981年出土于河南偃师二里头遗址

早期国家·夏商西周

二里头陶文

镶嵌绿松石铜牌饰

材料一:这件铜牌饰出土的墓葬,是迄今为止在二里头遗址内发现的等级最高的墓葬之一。也就是说,这件铜牌饰曾经的拥有者,是一位社会地位高、权力大的贵族。那么,这件铜牌饰是一种用以“明尊卑,别上下”的重要礼器。

——佟洵、王云松《国家宝藏》第85页

1.夏朝出现奴隶主和奴隶阶级;

材料二:

及禹崩,虽受益……诸侯皆去益而朝启,曰:“吾君帝禹之子也”,于是启随即天子位,是为夏后帝启。

——《史记》

夏有乱政而作《禹刑》。 ——《左传》

夏后氏百官。 ——《礼记》

结合材料及所学,概括夏朝的文明表现?

2.夏朝出现国家。即王是最高的统治者,称为“后”;中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

材料三:在考古工作中对中原地区夏代初期的文字、青铜礼器与城市的发现以及中国古代文献记载,确凿地说明了中国古代文明是在公元前21世纪左右的中原夏人地区首先起源的。

——李先登《关于中国古代文明起源的若干问题》

夏朝——中华文明的形成

二里头的“中国之最”

1.最早的城市干道网

2.最早的宫城

3.最早的青铜礼乐器群

4.最早的青铜近战兵器

………………………

最早的具有明确城市规划的

大型都邑

----节选自许宏:《最早的中国》

“二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》,《三联生活周刊》2018年第23期.

早期国家·夏商西周

青铜铭文+文献记载

(考古发掘)

利簋guǐ铭文“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商……”

信史时代!

商朝政治、经济、文化

“国之大事,在祀与戎。”—《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

早期国家·夏商西周

家国同构,天下归姬

封建亲戚,

以藩屏周。

西周(前1046-前771)的建立

(1)总结:西周分封制(重点)

巩固西周统治

受封土地和人口再分封、享有世袭统治权

镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职。

子弟(王族)、功臣、先代贵族;

目的:

权利:

义务:

分封的对象:

西周

夏

商

积极:巩固了西周统治,扩大了疆域;缓和了阶级、内部矛盾;促进了民族融合,文化交流,使汉族技术得以推广。 消极:诸侯独立性强,削弱了王权,为日后诸侯割据埋下了隐患。

春秋时周王室衰微,诸侯争霸,名存实亡,

秦朝时被郡县制取代。

生产力的提高

作用:

解体:

思考:体现分封制逐渐瓦解的例子

国人暴动(前841)

周幽王(在位时间:前781—前771 )烽火戏诸侯

楚王问鼎(前606年,楚庄王问“鼎之大小轻重”,意欲移鼎于楚 )

早期国家·夏商西周

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

分封制

宗法制——解决贵族之间在权力、

财产和土地继承上的矛盾

嫡长子继承

互为表里

嫡子继承,天下归宗

总结:西周的宗法制(重点)

目的:

实质:

核心

等级:

作用:

表现:

巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间

在权力、财产和土地继承上的矛盾。

按照血缘亲疏关系继承政治权力

嫡长子继承制【原则:立嫡以长不以贤;立子以贵不以长】

周天子---诸侯---卿大夫---士

保证了贵族在政治上的垄断和特权地位;有利于统治集团内部的稳定和团结,巩固分封制;宗法关系有利于凝聚宗族,防止内部纷争;强化王权,把“国”和“家”密切结合在一起(家国一体/同构)。

祠堂、祭祀、族谱、认祖归宗、内亲外亲、重男轻女

早期国家·夏商西周

天子与贵族的列鼎数量及肉食种类

材料十三 礼乐制度就是对统治阶级日常的政治、社会活动,例如祭神、结婚、丧葬等,制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐。不同等级的贵族要行不同的礼仪。周礼成为维护等级制度、防止僭越行为的工具,有利于统治秩序的稳定。

——人教版历史必修一,第6页

和而不同,天下归心

"八佾"

“六佾"

"四佾"

"二佾"

天子

诸侯

卿大夫

士

早期国家·夏商西周

土地国有,天下归王

井田制

礼乐制

分封制

宗法制

保障:准则

基础:王土

王臣

血缘

早期国家·基本特征

经济

土地国有

木石生产

集体劳作

贵族占有

政治

血缘政治

家国同构

神权色彩

尚未集权

文化

象形文字

甲骨青铜

礼乐文化

华夏认同

本课时间轴

约170万年

约1万年

约5000年

约前2070年

约前1600年

前1046年

前771年

旧石器时代 新石器时代早中期 新石器时代晚期 木石为主,少量青铜时代

元谋人、北京人 仰韶文化 大汶口文化 河姆渡文化 龙山文化 红山文化 良渚文化 三皇五帝时代: 炎黄部落 尧舜时期 夏 商 西周

社会形态原始人群 母系氏族公社 父系氏族公社 夏商西周早期国家

社会类型 原始社会 奴隶社会

中华文明的起源 中华文明的产生 中华文明的发展

采集渔猎

刀耕火种

石器锄耕

原始人群

母系氏族

父系氏族

洞穴

村社

部落联盟

国家

族长

酋长

部落联盟首领

天下共主

父权国家

经济形态

社会组织

关系范围

社会领袖

部落

家长

中华文明的起源与早期国家

中国早期政治制度的特点:

3、血缘纽带与政治关系相结合,部族色彩浓厚。

1、“家”天下政治格局的形成。

2、王权和神权结合,带有浓厚迷信色彩

5、最高权力尚未实现高度集中

4、具有相对的稳定性和延续性

1、《国语》讲“祀,国之大节”。有学者认为,青铜器在商周时期被视为“政治的权力”。可推断,商周时期青铜器主要用作( )

A.农具 B.礼器 C.食具 D.货币

2、“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌;移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制 B.禅让制 C.郡县制 D.察举制

B

A

3、某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州” ;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本 作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生 B.早期国家诞生

C.王的出现 D.世袭制的确立

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进