第4章 物质的特性 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第4章 物质的特性 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 852.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 19:03:01 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册科学第四章物质的特性测试卷

一、单选题(共15题;共60分)

1.(4分)本次考试所用纸张的下列性质中,属于其化学性质的是( )

A.白色 B.可燃 C.易撕碎 D.不易溶于水

2.(4分)下列是生活中的四种常见变化,其中只涉及到物理变化的是( )

A.蔬菜腐烂 B.冰雪消融

C.葡萄酿酒 D.菜刀生锈

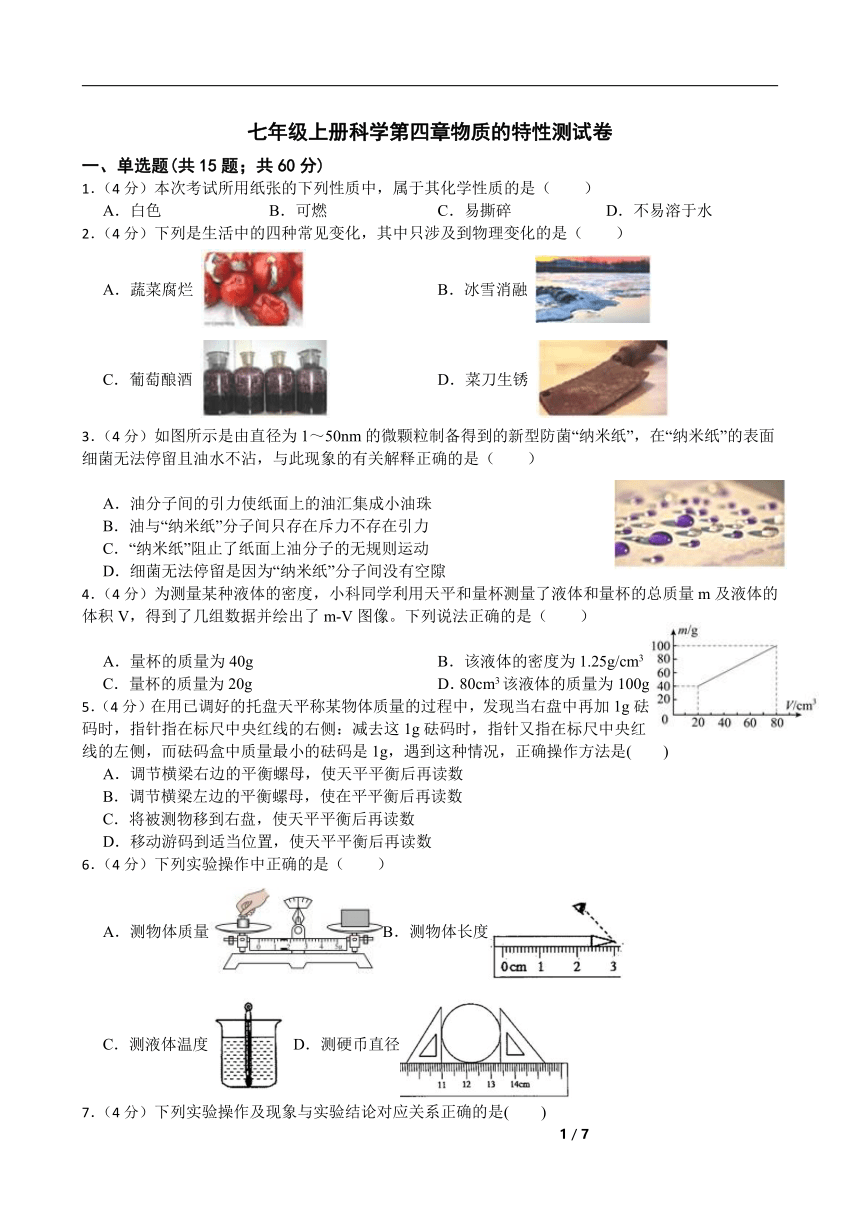

3.(4分)如图所示是由直径为1~50nm的微颗粒制备得到的新型防菌“纳米纸”,在“纳米纸”的表面细菌无法停留且油水不沾,与此现象的有关解释正确的是( )

A.油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠

B.油与“纳米纸”分子间只存在斥力不存在引力

C.“纳米纸”阻止了纸面上油分子的无规则运动

D.细菌无法停留是因为“纳米纸”分子间没有空隙

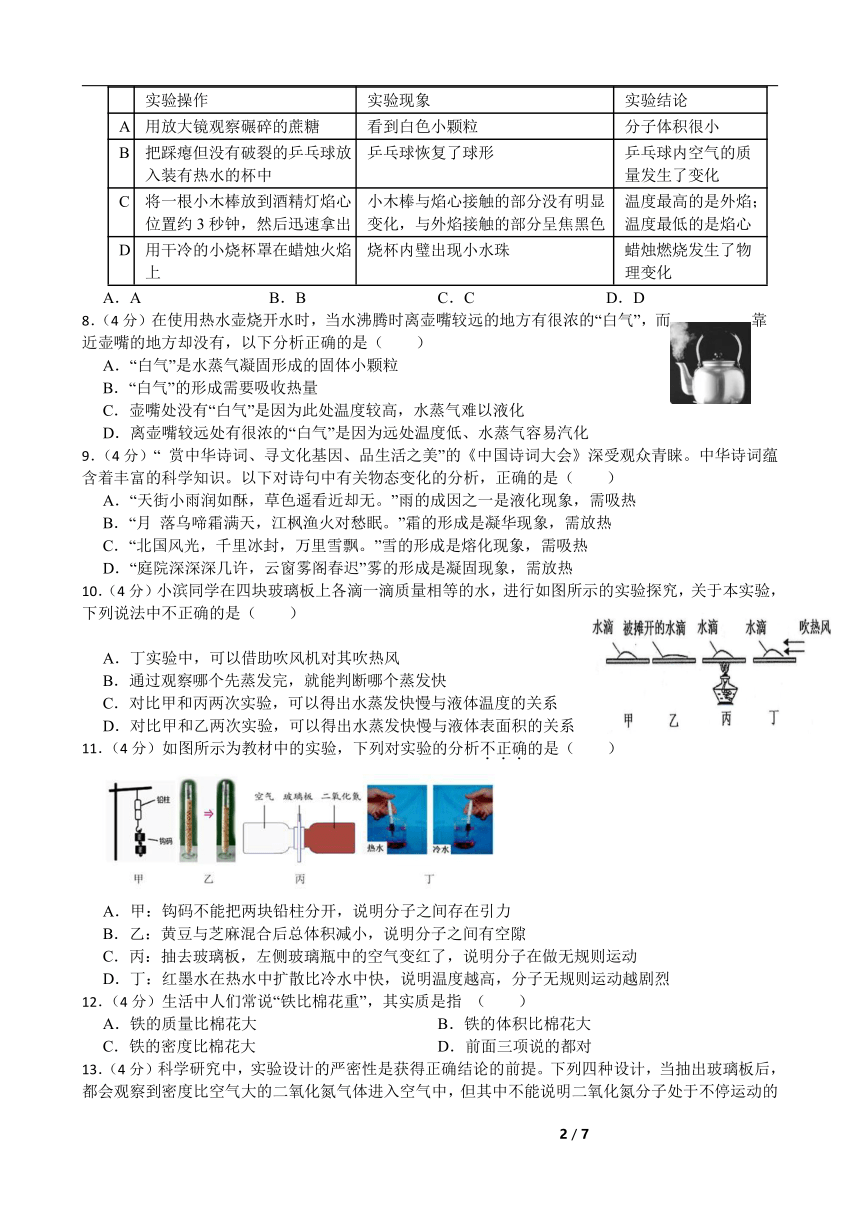

4.(4分)为测量某种液体的密度,小科同学利用天平和量杯测量了液体和量杯的总质量m及液体的体积V,得到了几组数据并绘出了m-V图像。下列说法正确的是( )

A.量杯的质量为40g B.该液体的密度为1.25g/cm3

C.量杯的质量为20g D.80cm3该液体的质量为100g

5.(4分)在用已调好的托盘天平称某物体质量的过程中,发现当右盘中再加1g砝码时,指针指在标尺中央红线的右侧:减去这1g砝码时,指针又指在标尺中央红线的左侧,而砝码盒中质量最小的砝码是1g,遇到这种情况,正确操作方法是( )

A.调节横梁右边的平衡螺母,使天平平衡后再读数

B.调节横梁左边的平衡螺母,使在平平衡后再读数

C.将被测物移到右盘,使天平平衡后再读数

D.移动游码到适当位置,使天平平衡后再读数

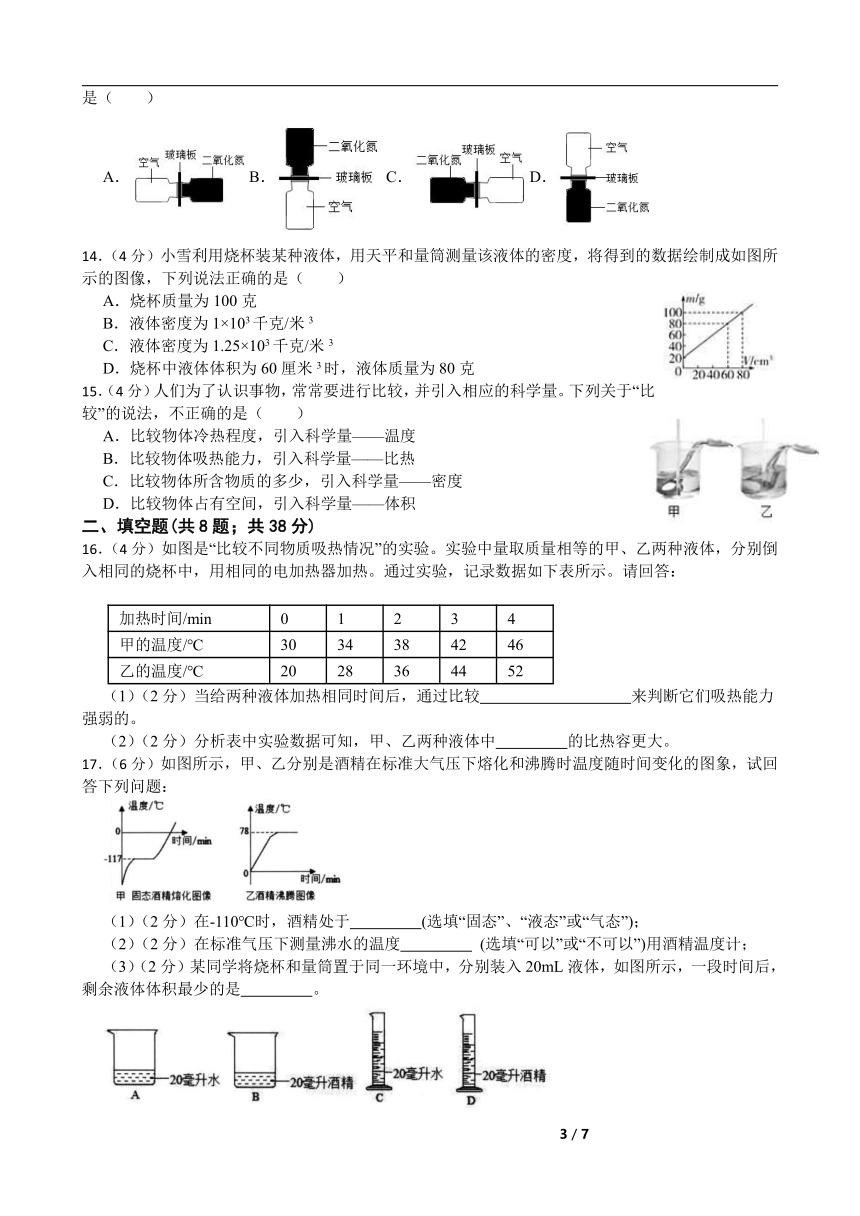

6.(4分)下列实验操作中正确的是( )

A.测物体质量B.测物体长度

C.测液体温度D.测硬币直径

7.(4分)下列实验操作及现象与实验结论对应关系正确的是( )

实验操作 实验现象 实验结论

A 用放大镜观察碾碎的蔗糖 看到白色小颗粒 分子体积很小

B 把踩瘪但没有破裂的乒乓球放入装有热水的杯中 乒乓球恢复了球形 乒乓球内空气的质量发生了变化

C 将一根小木棒放到酒精灯焰心位置约3秒钟,然后迅速拿出 小木棒与焰心接触的部分没有明显变化,与外焰接触的部分呈焦黑色 温度最高的是外焰;温度最低的是焰心

D 用干冷的小烧杯罩在蜡烛火焰上 烧杯内璧出现小水珠 蜡烛燃烧发生了物理变化

A.A B.B C.C D.D

8.(4分)在使用热水壶烧开水时,当水沸腾时离壶嘴较远的地方有很浓的“白气”,而靠近壶嘴的地方却没有,以下分析正确的是( )

A.“白气”是水蒸气凝固形成的固体小颗粒

B.“白气”的形成需要吸收热量

C.壶嘴处没有“白气”是因为此处温度较高,水蒸气难以液化

D.离壶嘴较远处有很浓的“白气”是因为远处温度低、水蒸气容易汽化

9.(4分)“ 赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”的《中国诗词大会》深受观众青睐。中华诗词蕴含着丰富的科学知识。以下对诗句中有关物态变化的分析,正确的是( )

A.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”雨的成因之一是液化现象,需吸热

B.“月 落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”霜的形成是凝华现象,需放热

C.“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”雪的形成是熔化现象,需吸热

D.“庭院深深深几许,云窗雾阁春迟”雾的形成是凝固现象,需放热

10.(4分)小滨同学在四块玻璃板上各滴一滴质量相等的水,进行如图所示的实验探究,关于本实验,下列说法中不正确的是( )

A.丁实验中,可以借助吹风机对其吹热风

B.通过观察哪个先蒸发完,就能判断哪个蒸发快

C.对比甲和丙两次实验,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和乙两次实验,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

11.(4分)如图所示为教材中的实验,下列对实验的分析不正确的是( )

A.甲:钩码不能把两块铅柱分开,说明分子之间存在引力

B.乙:黄豆与芝麻混合后总体积减小,说明分子之间有空隙

C.丙:抽去玻璃板,左侧玻璃瓶中的空气变红了,说明分子在做无规则运动

D.丁:红墨水在热水中扩散比冷水中快,说明温度越高,分子无规则运动越剧烈

12.(4分)生活中人们常说“铁比棉花重”,其实质是指 ( )

A.铁的质量比棉花大 B.铁的体积比棉花大

C.铁的密度比棉花大 D.前面三项说的都对

13.(4分)科学研究中,实验设计的严密性是获得正确结论的前提。下列四种设计,当抽出玻璃板后,都会观察到密度比空气大的二氧化氮气体进入空气中,但其中不能说明二氧化氮分子处于不停运动的是( )

A.B.C.D.

14.(4分)小雪利用烧杯装某种液体,用天平和量筒测量该液体的密度,将得到的数据绘制成如图所示的图像,下列说法正确的是( )

A.烧杯质量为100克

B.液体密度为1×103千克/米3

C.液体密度为1.25×103千克/米3

D.烧杯中液体体积为60厘米3时,液体质量为80克

15.(4分)人们为了认识事物,常常要进行比较,并引入相应的科学量。下列关于“比较”的说法,不正确的是( )

A.比较物体冷热程度,引入科学量——温度

B.比较物体吸热能力,引入科学量——比热

C.比较物体所含物质的多少,引入科学量——密度

D.比较物体占有空间,引入科学量——体积

二、填空题(共8题;共38分)

16.(4分)如图是“比较不同物质吸热情况”的实验。实验中量取质量相等的甲、乙两种液体,分别倒入相同的烧杯中,用相同的电加热器加热。通过实验,记录数据如下表所示。请回答:

加热时间/min 0 1 2 3 4

甲的温度/℃ 30 34 38 42 46

乙的温度/℃ 20 28 36 44 52

(1)(2分)当给两种液体加热相同时间后,通过比较 来判断它们吸热能力强弱的。

(2)(2分)分析表中实验数据可知,甲、乙两种液体中 的比热容更大。

17.(6分)如图所示,甲、乙分别是酒精在标准大气压下熔化和沸腾时温度随时间变化的图象,试回答下列问题:

(1)(2分)在-110℃时,酒精处于 (选填“固态”、“液态”或“气态”);

(2)(2分)在标准气压下测量沸水的温度 (选填“可以”或“不可以”)用酒精温度计;

(3)(2分)某同学将烧杯和量筒置于同一环境中,分别装入20mL液体,如图所示,一段时间后,剩余液体体积最少的是 。

18.(4分)王亚平在“天宫课堂”授课。

(1)(2分)如图甲所示,将一个金属圈插入饮用水袋,抽出后,制作成一个水膜,往水膜表面贴上一片她女儿做的纸花,纸花慢慢张开而水膜依然完好,这表明分子之间存在 。

(2)(2分)如图乙所示,用注射器向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”,这表明分子在 。

19.(6分)为了探究不同液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某小组利用四套与如图相同的装置完成实验,实验结果见下表。

实验组别 液体 质量/g 初温/℃ 末温/℃ 加热时间/min

1 水 300 25 35 12

2 水 150 25 35 6

3 煤油 300 25 35 6

4 煤油 300 25 30 3

(1)(2分)给烧杯中的液体加热,应在烧杯底部垫 ,以防止受热不均匀导致烧杯底部炸裂。

(2)(2分)加热过程中水和煤油吸收热量的多少是通过 来反映的。

(3)(2分)通过分析上表中1和3两组数据,可得出的初步结论是 。

20.(4分)如图所示,盛一盆水, 在盆里放两块高出水面的砖头,砖头上搁一只比盆小一点的篮子。篮子里有剩饭、剩菜,把一个纱布袋罩在篮子上,并将纱布袋口的边缘浸入水里,就做成了一个简易冰箱。

(1)(2分)简易冰箱利用 来降低饭菜温度;

(2)(2分)若把简易冰箱放在通风处,饭菜可以保鲜更长时间,这是因为 。

21.(4分)用两个相同的“热得快”,分别给质量、初温都相同的甲。乙两种液体同时加热,两液体的温度随时间变化的图像如图所示。根据图像可知,甲液体的比热容 (选填“大于”、“等于”或“小于”。下同)乙液体的比热容。在0~90s的时间内,甲吸收的热量 乙吸收的热量。

22.(4分)天平是一种重要的测量工具。根据实验,回答下列问题:

(1)(2分)小科同学用已经调节好的天平测量铁块的质量,操作部分过程如图所示,请指出他在操作中的一处错误。

(2)(2分)另一组的小宁同学也在进行同样的实验,遇到如下问题(砝码盒里的砝码有100g、50g、20g、20g、10g、5g),在测量时,他在右盘中放入了50g、20g的砝码各一个,再往右盘里放一个20g砝码替换下来,指针位置如图甲所示。她接下来应该进行的操作是 (填字母),使天平衡量平衡。

A.调节平衡螺母

B.取下10g的砝码,再加入5g的砝码,并移动游码

C.加入5g的砝码,若指针左偏,再移动游码

D.加入5g的砝码,若指针右偏,再取下5g的砝码,并移动游码

23.(6分)为了探究影响液体蒸发快慢的因素,小科做了如下实验:在两块相同的玻璃片上各滴1滴酒精,用硬纸片对乙玻璃片上的酒精扇风,观察现象。

(1)(2分)在实验中除控制甲、乙两液滴的体积和表面积相同外,还应控制 相同。

(2)(2分)实验中观察到的现象是: 。

(3)(2分)根据本实验结果,为了让湿衣服干的更快,应晾在 环境。

三、实验探究题(共4题;共45分)

24.(12分)小科同学在海边捡到了一块漂亮的鹅卵石,他带回学校实验室用天平和量筒测量鹅卵石的密度。请你一起完成以下问题:

(1)(3分)有以下五个实验操作步骤:

①向量筒中倒入适量的水,读出水的体积V1;

②将鹅卵石浸没在量筒内的水中,读出鹅卵石和水的总体积V2;

③从量筒中取出鹅卵石,读出剩余水的体积V1;

④用调节好的天平测出鹅卵石的质量m;

⑤根据密度公式,算出鹅卵石的密度ρ=m/(V2-V1)。

小科应采用正确合理的实验步骤及顺序为 (填字母编号)。

A.①②④⑤ B.②③④⑤ C.④①②⑤ D.④②③⑤

(2)(3分)如图甲所示,小科在调节天平横梁平衡过程中的操作错误是 ;

(3)(3分)小科纠正错误后,重新调节天平平衡并测量鹅卵石的质量,当他将最小为5g的砝码放入托盘天平的右盘后,分度标尺的指针如图乙所示,小科接下来的操作是 ,直至天平横梁平衡。

(4)(3分)天平平衡时,所用砝码和游码在横梁标尺上的位置如图丙所示,鹅卵石的体积如图丁所示,由图中数据可知,该鹅卵石的密度为 kg/m3。

25.(12分)小金同学为比较水和砂石的比热大小,在实验室中进行了如下实验:

(1)(3分)实验中,取两只相同100m的烧杯,装入 (选填“等质量”或“等体积"),的水和砂石,测出其温度。

(2)(3分)用两个完全相同的酒精灯进行加热,记录加热2分钟后的实验数据:

物质名称 加热前温度/℃ 加热后温度/℃ 加热的时间/min

水 24 74 2

砂石 24 274 2

加热2分钟,水所吸收的热量 砂石所吸收的热量(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

(3)(3分)由本实验数据可知,比热比较大的物质是 ;

(4)(3分)实验过程中,小金发现砂石在受热时,上层和下层的砂石温差较大,可能会对实验结果造成一定干扰,请据此为本实验提供一个改进操作方法: 。

26.(12分) 2021年10月16日,长征二号火箭F遥十三运载火箭在酒泉发射中心点火起飞,托举载有翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员的神州十三号载人飞船进入太空,标志着我国航天技术向着更高领域迈进,请回答下列问题:

(1)(3分)运载火箭发射塔下面设有导流槽,里面装着大量的水,因为水 (填物态变化)可以带走燃料燃烧产生的大量热,防止铁架被烧断。

(2)(3分)12月9日,航天员在中国空间站进行太空授课,如图是其中的一个实验场景,王亚平成功制作了一个水球,说明液体内部分子间存在 ,从而促使液体表面收缩拉向内部,形成球体;接着在水球中注入一些蓝色液体后,蓝色液体在水球中慢慢散开,这是一种 现象,说明 。

27.(9分)为了探究不同液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某同学做了如下实验.在4只相同的烧杯中分别盛有水和煤油,用同样的加热器加热,下表是他们的实验记录。根据实验记录,回答下列问题。

烧杯号 液体 质量(克) 初温(℃) 末温(℃) 加热时间(分)

1 水 300 20 30 12

2 水 150 20 30 6

3 煤油 300 20 30 6

4 煤油 300 20 25 3

(1)(3分)水和食用油吸热多少足通过 来反映的。

(2)(3分)分析比较 (填烧杯号)号烧杯的实验记录,可得出的初步结论是,在质量和升高温度相同时,不同物质吸收的热量不同。

(3)(3分)分析上表,综合可得出;物体温度升高时吸收热量的多少与 有关。

四、解答题(共1题;共12分)

28.(12分)某同学在学习了《物质的密度》一课后,想要测量涌泉桔子的密度。他利用家中的水壶、水杯、厨房秤、牙签等开展了如图所示实验。

实验步骤如下:

⒈用厨房秤称量桔子的质量(如图甲所示);

⒉称量空水杯的质量(如图乙所示)。

⒊在水壶中装满清水,然后借助牙签使这个桔子浸没在水中,并用水杯接住溢出的水(如图丙所示)。

⒋称量溢出的水和水杯的总质量(如图丁所示)。

请根据上述实验过程,回答下列问题:

(1)(1分)我们食用的桔子属于 器官(选填“营养”或“生殖”)。

(2)(5分)请计算溢出水的体积。(清水密度近似等于水的密度)

(3)(5分)请计算桔子的密度。

(4)(1分)若开始时水杯内有少量的水,则实验测得的桔子密度 (选填“偏大”、

“偏小”或“不变”)。

答案解析部分

1.B2.B3.A4.C5.D6.D7.C8.C9.B10.A11.B12.C13.B14.B15.C

16.【答案】(1)升高温度的多少

(2)甲

17.【答案】(1)液态

(2)不可以

(3)B

18.【答案】(1)引力

(2)运动(热运动)

19.【答案】(1)石棉网

(2)加热时间

(3)在质量和升高温度相同时,吸收热量多少与物质的种类有关

20.【答案】(1)蒸发吸热

(2)加快了液面上方空气的流速可以加快蒸发

21.【答案】小于;等于

22.【答案】(1)物体和砝码放反

(2)C;D

23.【答案】(1)乙玻璃片上的液滴蒸发的更快

(2)(液滴)温度

(3)通风环境(答高温环境不得分)

24.【答案】(1)C

(2)游码没有移到横梁标尺左端的零刻线处

(3)取下5g砝码并向右移动游码

(4)2.7×103

25.【答案】(1)等质量

(2)等于

(3)水

(4)加热过程中用玻璃棒进行搅神,使之受热均匀

26.【答案】(1)汽化

(2)引力;扩散;分子在不停的做无规则运动

27.【答案】(1)加热器的加热时间

(2)1和3

(3)物质的种类、升高的温度、质量

28.【答案】(1)生殖

(2)解:由测量数据可知,溢出水的质量m溢水=242g-142g=100g

V溢水=m溢水/ρ水=100g /1.0g/cm3=100cm3

(3)解:由测量数据可知,蜜桔的质量m桔=93g,V桔=V溢水=100cm3

ρ桔= =0.93g/cm3

(4)不变

一、单选题(共15题;共60分)

1.(4分)本次考试所用纸张的下列性质中,属于其化学性质的是( )

A.白色 B.可燃 C.易撕碎 D.不易溶于水

2.(4分)下列是生活中的四种常见变化,其中只涉及到物理变化的是( )

A.蔬菜腐烂 B.冰雪消融

C.葡萄酿酒 D.菜刀生锈

3.(4分)如图所示是由直径为1~50nm的微颗粒制备得到的新型防菌“纳米纸”,在“纳米纸”的表面细菌无法停留且油水不沾,与此现象的有关解释正确的是( )

A.油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠

B.油与“纳米纸”分子间只存在斥力不存在引力

C.“纳米纸”阻止了纸面上油分子的无规则运动

D.细菌无法停留是因为“纳米纸”分子间没有空隙

4.(4分)为测量某种液体的密度,小科同学利用天平和量杯测量了液体和量杯的总质量m及液体的体积V,得到了几组数据并绘出了m-V图像。下列说法正确的是( )

A.量杯的质量为40g B.该液体的密度为1.25g/cm3

C.量杯的质量为20g D.80cm3该液体的质量为100g

5.(4分)在用已调好的托盘天平称某物体质量的过程中,发现当右盘中再加1g砝码时,指针指在标尺中央红线的右侧:减去这1g砝码时,指针又指在标尺中央红线的左侧,而砝码盒中质量最小的砝码是1g,遇到这种情况,正确操作方法是( )

A.调节横梁右边的平衡螺母,使天平平衡后再读数

B.调节横梁左边的平衡螺母,使在平平衡后再读数

C.将被测物移到右盘,使天平平衡后再读数

D.移动游码到适当位置,使天平平衡后再读数

6.(4分)下列实验操作中正确的是( )

A.测物体质量B.测物体长度

C.测液体温度D.测硬币直径

7.(4分)下列实验操作及现象与实验结论对应关系正确的是( )

实验操作 实验现象 实验结论

A 用放大镜观察碾碎的蔗糖 看到白色小颗粒 分子体积很小

B 把踩瘪但没有破裂的乒乓球放入装有热水的杯中 乒乓球恢复了球形 乒乓球内空气的质量发生了变化

C 将一根小木棒放到酒精灯焰心位置约3秒钟,然后迅速拿出 小木棒与焰心接触的部分没有明显变化,与外焰接触的部分呈焦黑色 温度最高的是外焰;温度最低的是焰心

D 用干冷的小烧杯罩在蜡烛火焰上 烧杯内璧出现小水珠 蜡烛燃烧发生了物理变化

A.A B.B C.C D.D

8.(4分)在使用热水壶烧开水时,当水沸腾时离壶嘴较远的地方有很浓的“白气”,而靠近壶嘴的地方却没有,以下分析正确的是( )

A.“白气”是水蒸气凝固形成的固体小颗粒

B.“白气”的形成需要吸收热量

C.壶嘴处没有“白气”是因为此处温度较高,水蒸气难以液化

D.离壶嘴较远处有很浓的“白气”是因为远处温度低、水蒸气容易汽化

9.(4分)“ 赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”的《中国诗词大会》深受观众青睐。中华诗词蕴含着丰富的科学知识。以下对诗句中有关物态变化的分析,正确的是( )

A.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”雨的成因之一是液化现象,需吸热

B.“月 落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”霜的形成是凝华现象,需放热

C.“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”雪的形成是熔化现象,需吸热

D.“庭院深深深几许,云窗雾阁春迟”雾的形成是凝固现象,需放热

10.(4分)小滨同学在四块玻璃板上各滴一滴质量相等的水,进行如图所示的实验探究,关于本实验,下列说法中不正确的是( )

A.丁实验中,可以借助吹风机对其吹热风

B.通过观察哪个先蒸发完,就能判断哪个蒸发快

C.对比甲和丙两次实验,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和乙两次实验,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

11.(4分)如图所示为教材中的实验,下列对实验的分析不正确的是( )

A.甲:钩码不能把两块铅柱分开,说明分子之间存在引力

B.乙:黄豆与芝麻混合后总体积减小,说明分子之间有空隙

C.丙:抽去玻璃板,左侧玻璃瓶中的空气变红了,说明分子在做无规则运动

D.丁:红墨水在热水中扩散比冷水中快,说明温度越高,分子无规则运动越剧烈

12.(4分)生活中人们常说“铁比棉花重”,其实质是指 ( )

A.铁的质量比棉花大 B.铁的体积比棉花大

C.铁的密度比棉花大 D.前面三项说的都对

13.(4分)科学研究中,实验设计的严密性是获得正确结论的前提。下列四种设计,当抽出玻璃板后,都会观察到密度比空气大的二氧化氮气体进入空气中,但其中不能说明二氧化氮分子处于不停运动的是( )

A.B.C.D.

14.(4分)小雪利用烧杯装某种液体,用天平和量筒测量该液体的密度,将得到的数据绘制成如图所示的图像,下列说法正确的是( )

A.烧杯质量为100克

B.液体密度为1×103千克/米3

C.液体密度为1.25×103千克/米3

D.烧杯中液体体积为60厘米3时,液体质量为80克

15.(4分)人们为了认识事物,常常要进行比较,并引入相应的科学量。下列关于“比较”的说法,不正确的是( )

A.比较物体冷热程度,引入科学量——温度

B.比较物体吸热能力,引入科学量——比热

C.比较物体所含物质的多少,引入科学量——密度

D.比较物体占有空间,引入科学量——体积

二、填空题(共8题;共38分)

16.(4分)如图是“比较不同物质吸热情况”的实验。实验中量取质量相等的甲、乙两种液体,分别倒入相同的烧杯中,用相同的电加热器加热。通过实验,记录数据如下表所示。请回答:

加热时间/min 0 1 2 3 4

甲的温度/℃ 30 34 38 42 46

乙的温度/℃ 20 28 36 44 52

(1)(2分)当给两种液体加热相同时间后,通过比较 来判断它们吸热能力强弱的。

(2)(2分)分析表中实验数据可知,甲、乙两种液体中 的比热容更大。

17.(6分)如图所示,甲、乙分别是酒精在标准大气压下熔化和沸腾时温度随时间变化的图象,试回答下列问题:

(1)(2分)在-110℃时,酒精处于 (选填“固态”、“液态”或“气态”);

(2)(2分)在标准气压下测量沸水的温度 (选填“可以”或“不可以”)用酒精温度计;

(3)(2分)某同学将烧杯和量筒置于同一环境中,分别装入20mL液体,如图所示,一段时间后,剩余液体体积最少的是 。

18.(4分)王亚平在“天宫课堂”授课。

(1)(2分)如图甲所示,将一个金属圈插入饮用水袋,抽出后,制作成一个水膜,往水膜表面贴上一片她女儿做的纸花,纸花慢慢张开而水膜依然完好,这表明分子之间存在 。

(2)(2分)如图乙所示,用注射器向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”,这表明分子在 。

19.(6分)为了探究不同液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某小组利用四套与如图相同的装置完成实验,实验结果见下表。

实验组别 液体 质量/g 初温/℃ 末温/℃ 加热时间/min

1 水 300 25 35 12

2 水 150 25 35 6

3 煤油 300 25 35 6

4 煤油 300 25 30 3

(1)(2分)给烧杯中的液体加热,应在烧杯底部垫 ,以防止受热不均匀导致烧杯底部炸裂。

(2)(2分)加热过程中水和煤油吸收热量的多少是通过 来反映的。

(3)(2分)通过分析上表中1和3两组数据,可得出的初步结论是 。

20.(4分)如图所示,盛一盆水, 在盆里放两块高出水面的砖头,砖头上搁一只比盆小一点的篮子。篮子里有剩饭、剩菜,把一个纱布袋罩在篮子上,并将纱布袋口的边缘浸入水里,就做成了一个简易冰箱。

(1)(2分)简易冰箱利用 来降低饭菜温度;

(2)(2分)若把简易冰箱放在通风处,饭菜可以保鲜更长时间,这是因为 。

21.(4分)用两个相同的“热得快”,分别给质量、初温都相同的甲。乙两种液体同时加热,两液体的温度随时间变化的图像如图所示。根据图像可知,甲液体的比热容 (选填“大于”、“等于”或“小于”。下同)乙液体的比热容。在0~90s的时间内,甲吸收的热量 乙吸收的热量。

22.(4分)天平是一种重要的测量工具。根据实验,回答下列问题:

(1)(2分)小科同学用已经调节好的天平测量铁块的质量,操作部分过程如图所示,请指出他在操作中的一处错误。

(2)(2分)另一组的小宁同学也在进行同样的实验,遇到如下问题(砝码盒里的砝码有100g、50g、20g、20g、10g、5g),在测量时,他在右盘中放入了50g、20g的砝码各一个,再往右盘里放一个20g砝码替换下来,指针位置如图甲所示。她接下来应该进行的操作是 (填字母),使天平衡量平衡。

A.调节平衡螺母

B.取下10g的砝码,再加入5g的砝码,并移动游码

C.加入5g的砝码,若指针左偏,再移动游码

D.加入5g的砝码,若指针右偏,再取下5g的砝码,并移动游码

23.(6分)为了探究影响液体蒸发快慢的因素,小科做了如下实验:在两块相同的玻璃片上各滴1滴酒精,用硬纸片对乙玻璃片上的酒精扇风,观察现象。

(1)(2分)在实验中除控制甲、乙两液滴的体积和表面积相同外,还应控制 相同。

(2)(2分)实验中观察到的现象是: 。

(3)(2分)根据本实验结果,为了让湿衣服干的更快,应晾在 环境。

三、实验探究题(共4题;共45分)

24.(12分)小科同学在海边捡到了一块漂亮的鹅卵石,他带回学校实验室用天平和量筒测量鹅卵石的密度。请你一起完成以下问题:

(1)(3分)有以下五个实验操作步骤:

①向量筒中倒入适量的水,读出水的体积V1;

②将鹅卵石浸没在量筒内的水中,读出鹅卵石和水的总体积V2;

③从量筒中取出鹅卵石,读出剩余水的体积V1;

④用调节好的天平测出鹅卵石的质量m;

⑤根据密度公式,算出鹅卵石的密度ρ=m/(V2-V1)。

小科应采用正确合理的实验步骤及顺序为 (填字母编号)。

A.①②④⑤ B.②③④⑤ C.④①②⑤ D.④②③⑤

(2)(3分)如图甲所示,小科在调节天平横梁平衡过程中的操作错误是 ;

(3)(3分)小科纠正错误后,重新调节天平平衡并测量鹅卵石的质量,当他将最小为5g的砝码放入托盘天平的右盘后,分度标尺的指针如图乙所示,小科接下来的操作是 ,直至天平横梁平衡。

(4)(3分)天平平衡时,所用砝码和游码在横梁标尺上的位置如图丙所示,鹅卵石的体积如图丁所示,由图中数据可知,该鹅卵石的密度为 kg/m3。

25.(12分)小金同学为比较水和砂石的比热大小,在实验室中进行了如下实验:

(1)(3分)实验中,取两只相同100m的烧杯,装入 (选填“等质量”或“等体积"),的水和砂石,测出其温度。

(2)(3分)用两个完全相同的酒精灯进行加热,记录加热2分钟后的实验数据:

物质名称 加热前温度/℃ 加热后温度/℃ 加热的时间/min

水 24 74 2

砂石 24 274 2

加热2分钟,水所吸收的热量 砂石所吸收的热量(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

(3)(3分)由本实验数据可知,比热比较大的物质是 ;

(4)(3分)实验过程中,小金发现砂石在受热时,上层和下层的砂石温差较大,可能会对实验结果造成一定干扰,请据此为本实验提供一个改进操作方法: 。

26.(12分) 2021年10月16日,长征二号火箭F遥十三运载火箭在酒泉发射中心点火起飞,托举载有翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员的神州十三号载人飞船进入太空,标志着我国航天技术向着更高领域迈进,请回答下列问题:

(1)(3分)运载火箭发射塔下面设有导流槽,里面装着大量的水,因为水 (填物态变化)可以带走燃料燃烧产生的大量热,防止铁架被烧断。

(2)(3分)12月9日,航天员在中国空间站进行太空授课,如图是其中的一个实验场景,王亚平成功制作了一个水球,说明液体内部分子间存在 ,从而促使液体表面收缩拉向内部,形成球体;接着在水球中注入一些蓝色液体后,蓝色液体在水球中慢慢散开,这是一种 现象,说明 。

27.(9分)为了探究不同液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某同学做了如下实验.在4只相同的烧杯中分别盛有水和煤油,用同样的加热器加热,下表是他们的实验记录。根据实验记录,回答下列问题。

烧杯号 液体 质量(克) 初温(℃) 末温(℃) 加热时间(分)

1 水 300 20 30 12

2 水 150 20 30 6

3 煤油 300 20 30 6

4 煤油 300 20 25 3

(1)(3分)水和食用油吸热多少足通过 来反映的。

(2)(3分)分析比较 (填烧杯号)号烧杯的实验记录,可得出的初步结论是,在质量和升高温度相同时,不同物质吸收的热量不同。

(3)(3分)分析上表,综合可得出;物体温度升高时吸收热量的多少与 有关。

四、解答题(共1题;共12分)

28.(12分)某同学在学习了《物质的密度》一课后,想要测量涌泉桔子的密度。他利用家中的水壶、水杯、厨房秤、牙签等开展了如图所示实验。

实验步骤如下:

⒈用厨房秤称量桔子的质量(如图甲所示);

⒉称量空水杯的质量(如图乙所示)。

⒊在水壶中装满清水,然后借助牙签使这个桔子浸没在水中,并用水杯接住溢出的水(如图丙所示)。

⒋称量溢出的水和水杯的总质量(如图丁所示)。

请根据上述实验过程,回答下列问题:

(1)(1分)我们食用的桔子属于 器官(选填“营养”或“生殖”)。

(2)(5分)请计算溢出水的体积。(清水密度近似等于水的密度)

(3)(5分)请计算桔子的密度。

(4)(1分)若开始时水杯内有少量的水,则实验测得的桔子密度 (选填“偏大”、

“偏小”或“不变”)。

答案解析部分

1.B2.B3.A4.C5.D6.D7.C8.C9.B10.A11.B12.C13.B14.B15.C

16.【答案】(1)升高温度的多少

(2)甲

17.【答案】(1)液态

(2)不可以

(3)B

18.【答案】(1)引力

(2)运动(热运动)

19.【答案】(1)石棉网

(2)加热时间

(3)在质量和升高温度相同时,吸收热量多少与物质的种类有关

20.【答案】(1)蒸发吸热

(2)加快了液面上方空气的流速可以加快蒸发

21.【答案】小于;等于

22.【答案】(1)物体和砝码放反

(2)C;D

23.【答案】(1)乙玻璃片上的液滴蒸发的更快

(2)(液滴)温度

(3)通风环境(答高温环境不得分)

24.【答案】(1)C

(2)游码没有移到横梁标尺左端的零刻线处

(3)取下5g砝码并向右移动游码

(4)2.7×103

25.【答案】(1)等质量

(2)等于

(3)水

(4)加热过程中用玻璃棒进行搅神,使之受热均匀

26.【答案】(1)汽化

(2)引力;扩散;分子在不停的做无规则运动

27.【答案】(1)加热器的加热时间

(2)1和3

(3)物质的种类、升高的温度、质量

28.【答案】(1)生殖

(2)解:由测量数据可知,溢出水的质量m溢水=242g-142g=100g

V溢水=m溢水/ρ水=100g /1.0g/cm3=100cm3

(3)解:由测量数据可知,蜜桔的质量m桔=93g,V桔=V溢水=100cm3

ρ桔= =0.93g/cm3

(4)不变

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化