北师大版6.20.5 遗传与环境-2022-2023学年八年级生物上册同步课件(30页)

文档属性

| 名称 | 北师大版6.20.5 遗传与环境-2022-2023学年八年级生物上册同步课件(30页) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 20:30:50 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

6.20.5 遗传与环境

北师大版八年级上册

教学目标

1.简述基因组成、性状表现和环境三者之间的关系;

2.区别可遗传变异和不遗传变异;

3.培养学生分析问题的能力、表达能力、阅读能力、实验设计能力、数据分析能力,以及合作和探究学习的能力;

4.通过对可遗传变异在育种上的应用,了解生物学的广泛应用前景,激发学生对生命科学的学习热情,养成乐于探索生命奥秘和实事求是的科学态度。

新课导入

人类根据肤色特征可分为:白色人种、黄色人种、棕色人种和黑色人种。显然,不同人种肤色的基因组成是不同的,也就是说,基因型不同的个体,表现性也不同。

新课导入

长期晒太阳的非黑色人种,肤色也会变黑。那么,阳光会引起基因型改变,还是仅仅使表现型发生变化呢?这就涉及基因型、表现型与环境三者之间的关系问题。

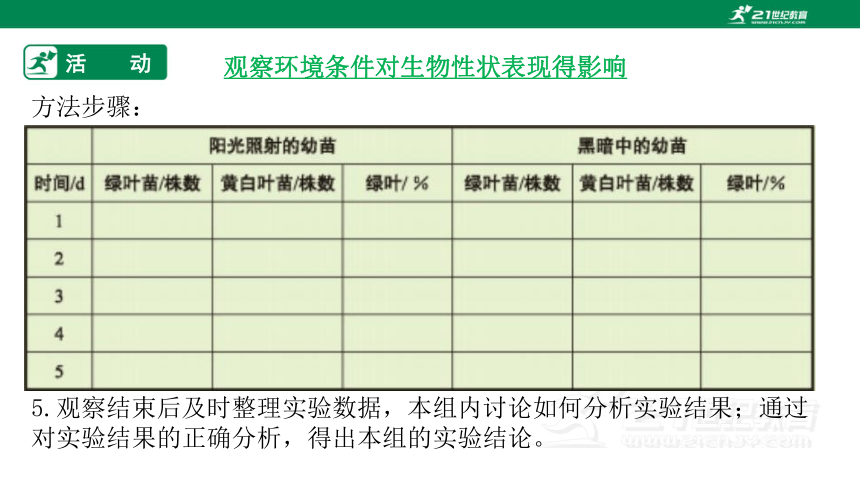

活 动

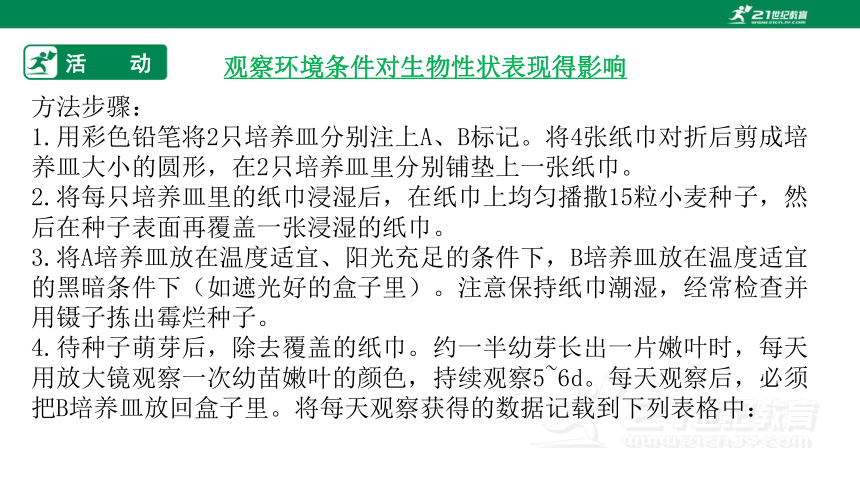

观察环境条件对生物性状表现得影响

方法步骤:

1.用彩色铅笔将2只培养皿分别注上A、B标记。将4张纸巾对折后剪成培养皿大小的圆形,在2只培养皿里分别铺垫上一张纸巾。

2.将每只培养皿里的纸巾浸湿后,在纸巾上均匀播撒15粒小麦种子,然后在种子表面再覆盖一张浸湿的纸巾。

3.将A培养皿放在温度适宜、阳光充足的条件下,B培养皿放在温度适宜的黑暗条件下(如遮光好的盒子里)。注意保持纸巾潮湿,经常检查并用镊子拣出霉烂种子。

4.待种子萌芽后,除去覆盖的纸巾。约一半幼芽长出一片嫩叶时,每天用放大镜观察一次幼苗嫩叶的颜色,持续观察5~6d。每天观察后,必须把B培养皿放回盒子里。将每天观察获得的数据记载到下列表格中:

活 动

观察环境条件对生物性状表现得影响

方法步骤:

5.观察结束后及时整理实验数据,本组内讨论如何分析实验结果;通过对实验结果的正确分析,得出本组的实验结论。

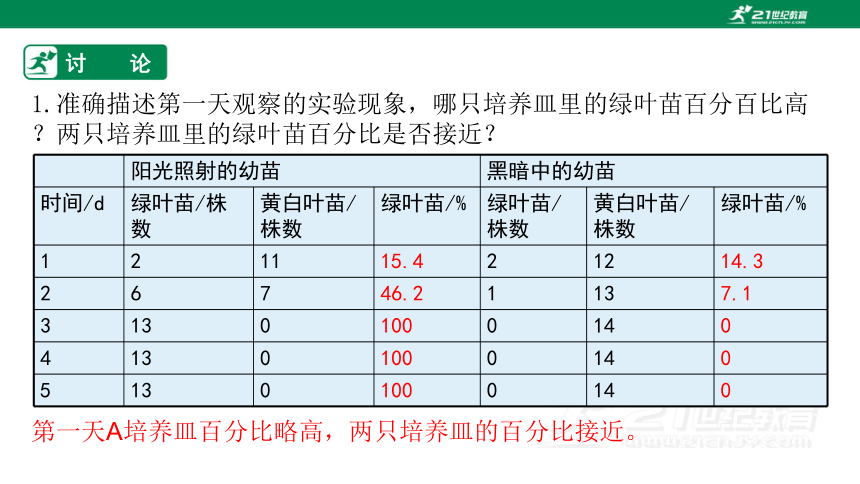

讨 论

1.准确描述第一天观察的实验现象,哪只培养皿里的绿叶苗百分百比高?两只培养皿里的绿叶苗百分比是否接近?

阳光照射的幼苗 黑暗中的幼苗 时间/d 绿叶苗/株数 黄白叶苗/株数 绿叶苗/% 绿叶苗/株数 黄白叶苗/株数 绿叶苗/%

1 2 11 15.4 2 12 14.3

2 6 7 46.2 1 13 7.1

3 13 0 100 0 14 0

4 13 0 100 0 14 0

5 13 0 100 0 14 0

第一天A培养皿百分比略高,两只培养皿的百分比接近。

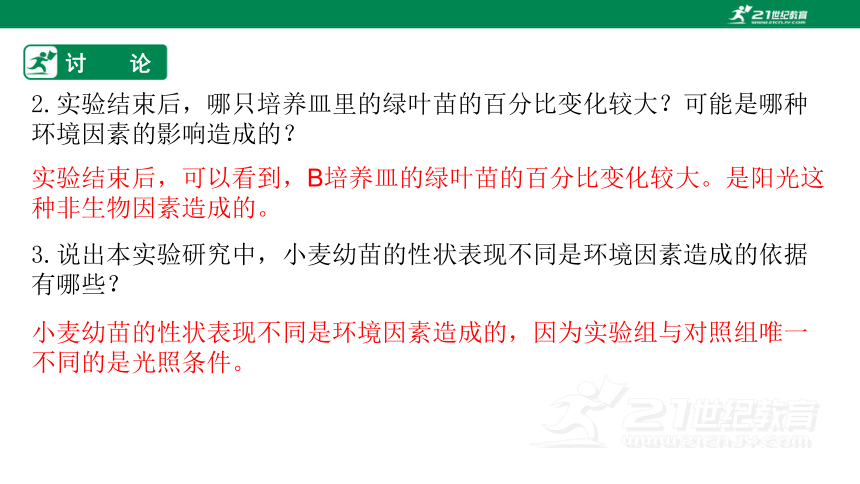

讨 论

2.实验结束后,哪只培养皿里的绿叶苗的百分比变化较大?可能是哪种环境因素的影响造成的?

3.说出本实验研究中,小麦幼苗的性状表现不同是环境因素造成的依据有哪些?

实验结束后,可以看到,B培养皿的绿叶苗的百分比变化较大。是阳光这种非生物因素造成的。

小麦幼苗的性状表现不同是环境因素造成的,因为实验组与对照组唯一不同的是光照条件。

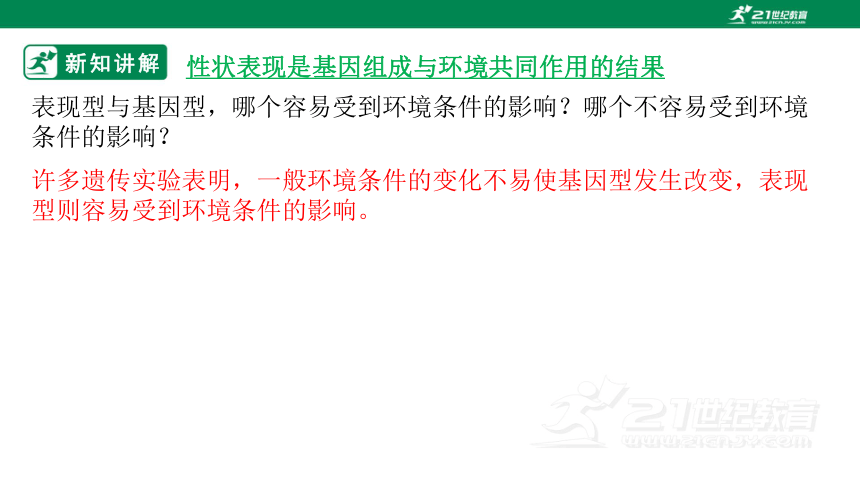

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

表现型与基因型,哪个容易受到环境条件的影响?哪个不容易受到环境条件的影响?

许多遗传实验表明,一般环境条件的变化不易使基因型发生改变,表现型则容易受到环境条件的影响。

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

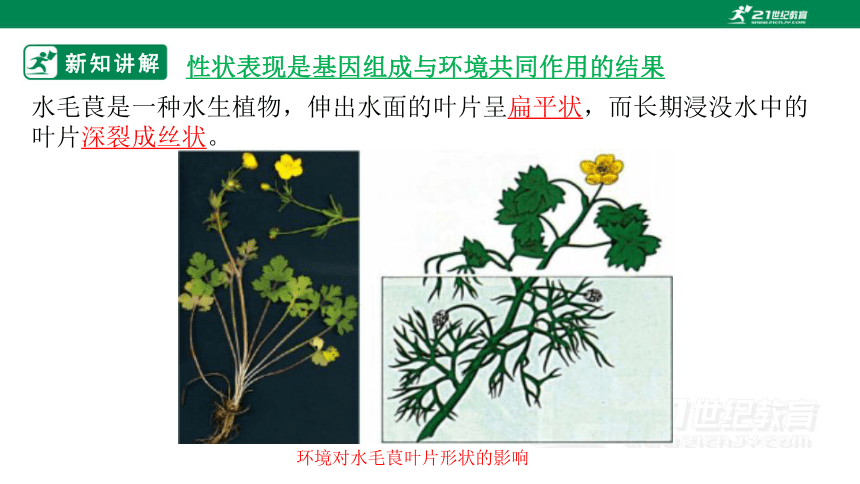

水毛茛是一种水生植物,伸出水面的叶片呈扁平状,而长期浸没水中的叶片深裂成丝状。

环境对水毛茛叶片形状的影响

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

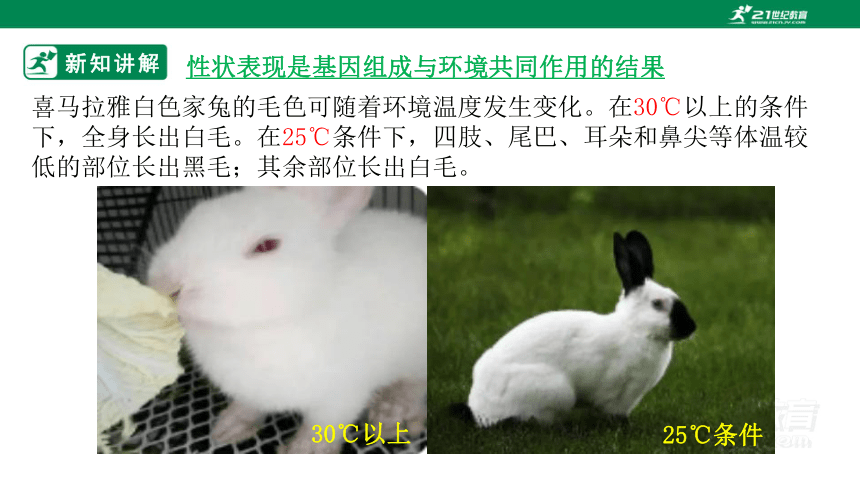

喜马拉雅白色家兔的毛色可随着环境温度发生变化。在30℃以上的条件下,全身长出白毛。在25℃条件下,四肢、尾巴、耳朵和鼻尖等体温较低的部位长出黑毛;其余部位长出白毛。

30℃以上

25℃条件

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

你能用一句话总结基因型、表现型与环境三者之间的关系吗?

表现型是基因型与环境条件共同作用的结果

课堂练习

【解析】改变只是由环境引起的,遗传物质没有发生改变,属于不遗传的变异,可见B说法正确。

一种甘蓝在北京最大可以长到3公斤多,引种到拉萨以后,却可以长到7公斤多,再引种回北京,还是只能长到3公斤多,从这个事实可以推测( )

A. 甘蓝不会发生变异

B. 由环境条件变化引起的变异是不遗传的

C. 甘蓝在拉萨实际上发生了变异,只是因为北京环境不够好,变异优势不能体现出来

D. 如果在北京模拟拉萨的生长环境,这种甘蓝一定能长到7公斤多

B

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

1.变异可分为哪两种类型?

第一种:凡性状的变异能在后代重复出现的叫可遗传的变异。如一对双眼皮的夫妇生了一个单眼皮的孩子。

第二种:仅由环境条件引起的,并不涉及遗传物质发生改变的变异叫不可遗传变异。如不同环境中的玉米长势不同。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

有一些变异并不涉及遗传物质的改变,它们仅仅是由于外界环境条件直接作用于生物体的新陈代谢过程的结果。例如,种在不同地块的同一个豌豆品种,植株的高度、豆粒的大小等存在的差异就是这样。有的植株获得的养料多一点,所以它们长得高一点、豆粒大一点。但是这些性状变异并不遗传给后代。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

有人喜欢把皮肤晒成古铜色,但是这种晒出来的古铜肤色是不会遗传给他们的后代的。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

在农业生产中,人们常常利用对人有益的可遗传变异来改良或培育新品种。1956年,我国农学家从栽培的南特16号水稻植株中,选择出自然发生的矮杆变异株,培育成矮杆南特水稻新品种。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

20世纪60年代,通过杂交技术使水稻的矮杆性状与高产性状重新组合,培育出一批矮杆、高产的水稻品种,解决了水稻倒伏减产的问题。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

环境变化能够引起生物变异。当它引起遗传物质发生改变时,产生的变异是可遗传的;否则,产生的变异是不遗传的。

课堂练习

【解析】人类的白化病,人类的色盲,用转基因技术培育的抗虫烟叶属于可遗传的变异,是由于遗传物质发生改变引起的,能够遗传给后代。被阳光晒黑的皮肤属于不可遗传变异,是由外界环境引起的,不能遗传给后代。

下列属于不可遗传变异的是( )

A. 人类的白化病

B. 人类的色盲

C. 用转基因技术培育的抗虫烟叶

D. 被阳光晒黑的皮肤

D

课堂总结

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

遗传与环境

环境变化可以引起生物性状的改变

课堂练习

1.下列现象属于不遗传变异的是( )

A. 经常在野外工作的人皮肤变黑

B. 番茄的果皮有红色和黄色

C. 父母有酒窝,女儿也有酒窝

D. 普通甜椒种子经卫星搭载后,长成太空椒

2.利用遗传变异原理育种,从根本上分析,是因为改变了生物的

( )

A. 生理功能

B. 遗传物质

C. 生活环境

D. 生活习性

B

A

课堂练习

3.下列生物技术中,一般不会改变生物体基因组成的一组是( )

①发酵技术 ②扦插技术 ③杂交技术

④转基因技术 ⑤无土栽培技术

A. ①②③ B. ①②⑤

C. ③④⑤ D. ①③④

4.促进植物产生变异,从而培育新品种的方法有( )

A. 杂交

B. 射线照射种子

C. 药物处理种子

D. 以上均是

D

B

课堂练习

5.有的同学在议论核辐射导致的疾病,其中正确的是( )

A. 色盲、白血病都是由核辐射引起的基因突变造成的

B. 核辐射可能使某些遗传病在新生儿中的发病率提高

C. 只有核辐射才会引起白血病、癌症和各种疑难杂症

D. 核辐射引起的疾病都是可遗传的变异,并将传给下一代

6.一对双眼皮的夫妇,生育了一个单眼皮的孩子,叙述错误的是( )

A. 双眼皮是显性性状

B. 单眼皮是隐性性状

C. 单、双眼皮是一对相对性状

D. 双眼皮性状是不可遗传的

B

D

课堂练习

7.下列关于生物变异的叙述中,正确的有( )

①变异是普遍存在的

②变异对生物都是有害的

③只有可遗传的变异对生物的进化有意义

④变异都可以遗传给后代

A. ①②③ B. ①②④ C. ①②③ D. ①③

8.下列关于生物变异重要意义的叙述中,不正确的是( )

A. 变异有利于物种的发展和进化

B. 变异使生物能够适应多变的环境

C. 生物所有的变异对生存都有利

D. 能遗传的变异可产生新的生物类型

C

D

课堂练习

9.镰状红细胞贫血是因为控制血红蛋白合成的基因发生了突变,导致红细胞形状发生改变的一种疾病。这种变异( )

A. 可以遗传 B. 不可遗传

C. 是有利的 D. 由环境引起

10.人们常利用变异原理来选育新品种。下列品种的变异不能遗传给后代的是( )

A. 利用杂交技术培育的杂交水稻

B. 利用转基因技术培育的抗虫棉

C. 利用太空中的射线培育的太空椒

D. 利用化肥培育的又长又大的萝卜

D

A

作业布置

思考与练习:

1.题

2.题

3.题

再 见

6.20.5 遗传与环境

北师大版八年级上册

教学目标

1.简述基因组成、性状表现和环境三者之间的关系;

2.区别可遗传变异和不遗传变异;

3.培养学生分析问题的能力、表达能力、阅读能力、实验设计能力、数据分析能力,以及合作和探究学习的能力;

4.通过对可遗传变异在育种上的应用,了解生物学的广泛应用前景,激发学生对生命科学的学习热情,养成乐于探索生命奥秘和实事求是的科学态度。

新课导入

人类根据肤色特征可分为:白色人种、黄色人种、棕色人种和黑色人种。显然,不同人种肤色的基因组成是不同的,也就是说,基因型不同的个体,表现性也不同。

新课导入

长期晒太阳的非黑色人种,肤色也会变黑。那么,阳光会引起基因型改变,还是仅仅使表现型发生变化呢?这就涉及基因型、表现型与环境三者之间的关系问题。

活 动

观察环境条件对生物性状表现得影响

方法步骤:

1.用彩色铅笔将2只培养皿分别注上A、B标记。将4张纸巾对折后剪成培养皿大小的圆形,在2只培养皿里分别铺垫上一张纸巾。

2.将每只培养皿里的纸巾浸湿后,在纸巾上均匀播撒15粒小麦种子,然后在种子表面再覆盖一张浸湿的纸巾。

3.将A培养皿放在温度适宜、阳光充足的条件下,B培养皿放在温度适宜的黑暗条件下(如遮光好的盒子里)。注意保持纸巾潮湿,经常检查并用镊子拣出霉烂种子。

4.待种子萌芽后,除去覆盖的纸巾。约一半幼芽长出一片嫩叶时,每天用放大镜观察一次幼苗嫩叶的颜色,持续观察5~6d。每天观察后,必须把B培养皿放回盒子里。将每天观察获得的数据记载到下列表格中:

活 动

观察环境条件对生物性状表现得影响

方法步骤:

5.观察结束后及时整理实验数据,本组内讨论如何分析实验结果;通过对实验结果的正确分析,得出本组的实验结论。

讨 论

1.准确描述第一天观察的实验现象,哪只培养皿里的绿叶苗百分百比高?两只培养皿里的绿叶苗百分比是否接近?

阳光照射的幼苗 黑暗中的幼苗 时间/d 绿叶苗/株数 黄白叶苗/株数 绿叶苗/% 绿叶苗/株数 黄白叶苗/株数 绿叶苗/%

1 2 11 15.4 2 12 14.3

2 6 7 46.2 1 13 7.1

3 13 0 100 0 14 0

4 13 0 100 0 14 0

5 13 0 100 0 14 0

第一天A培养皿百分比略高,两只培养皿的百分比接近。

讨 论

2.实验结束后,哪只培养皿里的绿叶苗的百分比变化较大?可能是哪种环境因素的影响造成的?

3.说出本实验研究中,小麦幼苗的性状表现不同是环境因素造成的依据有哪些?

实验结束后,可以看到,B培养皿的绿叶苗的百分比变化较大。是阳光这种非生物因素造成的。

小麦幼苗的性状表现不同是环境因素造成的,因为实验组与对照组唯一不同的是光照条件。

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

表现型与基因型,哪个容易受到环境条件的影响?哪个不容易受到环境条件的影响?

许多遗传实验表明,一般环境条件的变化不易使基因型发生改变,表现型则容易受到环境条件的影响。

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

水毛茛是一种水生植物,伸出水面的叶片呈扁平状,而长期浸没水中的叶片深裂成丝状。

环境对水毛茛叶片形状的影响

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

喜马拉雅白色家兔的毛色可随着环境温度发生变化。在30℃以上的条件下,全身长出白毛。在25℃条件下,四肢、尾巴、耳朵和鼻尖等体温较低的部位长出黑毛;其余部位长出白毛。

30℃以上

25℃条件

新知讲解

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

你能用一句话总结基因型、表现型与环境三者之间的关系吗?

表现型是基因型与环境条件共同作用的结果

课堂练习

【解析】改变只是由环境引起的,遗传物质没有发生改变,属于不遗传的变异,可见B说法正确。

一种甘蓝在北京最大可以长到3公斤多,引种到拉萨以后,却可以长到7公斤多,再引种回北京,还是只能长到3公斤多,从这个事实可以推测( )

A. 甘蓝不会发生变异

B. 由环境条件变化引起的变异是不遗传的

C. 甘蓝在拉萨实际上发生了变异,只是因为北京环境不够好,变异优势不能体现出来

D. 如果在北京模拟拉萨的生长环境,这种甘蓝一定能长到7公斤多

B

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

1.变异可分为哪两种类型?

第一种:凡性状的变异能在后代重复出现的叫可遗传的变异。如一对双眼皮的夫妇生了一个单眼皮的孩子。

第二种:仅由环境条件引起的,并不涉及遗传物质发生改变的变异叫不可遗传变异。如不同环境中的玉米长势不同。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

有一些变异并不涉及遗传物质的改变,它们仅仅是由于外界环境条件直接作用于生物体的新陈代谢过程的结果。例如,种在不同地块的同一个豌豆品种,植株的高度、豆粒的大小等存在的差异就是这样。有的植株获得的养料多一点,所以它们长得高一点、豆粒大一点。但是这些性状变异并不遗传给后代。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

有人喜欢把皮肤晒成古铜色,但是这种晒出来的古铜肤色是不会遗传给他们的后代的。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

在农业生产中,人们常常利用对人有益的可遗传变异来改良或培育新品种。1956年,我国农学家从栽培的南特16号水稻植株中,选择出自然发生的矮杆变异株,培育成矮杆南特水稻新品种。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

20世纪60年代,通过杂交技术使水稻的矮杆性状与高产性状重新组合,培育出一批矮杆、高产的水稻品种,解决了水稻倒伏减产的问题。

新知讲解

环境变化可以引起生物性状的改变

环境变化能够引起生物变异。当它引起遗传物质发生改变时,产生的变异是可遗传的;否则,产生的变异是不遗传的。

课堂练习

【解析】人类的白化病,人类的色盲,用转基因技术培育的抗虫烟叶属于可遗传的变异,是由于遗传物质发生改变引起的,能够遗传给后代。被阳光晒黑的皮肤属于不可遗传变异,是由外界环境引起的,不能遗传给后代。

下列属于不可遗传变异的是( )

A. 人类的白化病

B. 人类的色盲

C. 用转基因技术培育的抗虫烟叶

D. 被阳光晒黑的皮肤

D

课堂总结

性状表现是基因组成与环境共同作用的结果

遗传与环境

环境变化可以引起生物性状的改变

课堂练习

1.下列现象属于不遗传变异的是( )

A. 经常在野外工作的人皮肤变黑

B. 番茄的果皮有红色和黄色

C. 父母有酒窝,女儿也有酒窝

D. 普通甜椒种子经卫星搭载后,长成太空椒

2.利用遗传变异原理育种,从根本上分析,是因为改变了生物的

( )

A. 生理功能

B. 遗传物质

C. 生活环境

D. 生活习性

B

A

课堂练习

3.下列生物技术中,一般不会改变生物体基因组成的一组是( )

①发酵技术 ②扦插技术 ③杂交技术

④转基因技术 ⑤无土栽培技术

A. ①②③ B. ①②⑤

C. ③④⑤ D. ①③④

4.促进植物产生变异,从而培育新品种的方法有( )

A. 杂交

B. 射线照射种子

C. 药物处理种子

D. 以上均是

D

B

课堂练习

5.有的同学在议论核辐射导致的疾病,其中正确的是( )

A. 色盲、白血病都是由核辐射引起的基因突变造成的

B. 核辐射可能使某些遗传病在新生儿中的发病率提高

C. 只有核辐射才会引起白血病、癌症和各种疑难杂症

D. 核辐射引起的疾病都是可遗传的变异,并将传给下一代

6.一对双眼皮的夫妇,生育了一个单眼皮的孩子,叙述错误的是( )

A. 双眼皮是显性性状

B. 单眼皮是隐性性状

C. 单、双眼皮是一对相对性状

D. 双眼皮性状是不可遗传的

B

D

课堂练习

7.下列关于生物变异的叙述中,正确的有( )

①变异是普遍存在的

②变异对生物都是有害的

③只有可遗传的变异对生物的进化有意义

④变异都可以遗传给后代

A. ①②③ B. ①②④ C. ①②③ D. ①③

8.下列关于生物变异重要意义的叙述中,不正确的是( )

A. 变异有利于物种的发展和进化

B. 变异使生物能够适应多变的环境

C. 生物所有的变异对生存都有利

D. 能遗传的变异可产生新的生物类型

C

D

课堂练习

9.镰状红细胞贫血是因为控制血红蛋白合成的基因发生了突变,导致红细胞形状发生改变的一种疾病。这种变异( )

A. 可以遗传 B. 不可遗传

C. 是有利的 D. 由环境引起

10.人们常利用变异原理来选育新品种。下列品种的变异不能遗传给后代的是( )

A. 利用杂交技术培育的杂交水稻

B. 利用转基因技术培育的抗虫棉

C. 利用太空中的射线培育的太空椒

D. 利用化肥培育的又长又大的萝卜

D

A

作业布置

思考与练习:

1.题

2.题

3.题

再 见