人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 学案《第四单元逻辑思维》能力探究

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 学案《第四单元逻辑思维》能力探究 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 116.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第四单元逻辑思维》能力探究

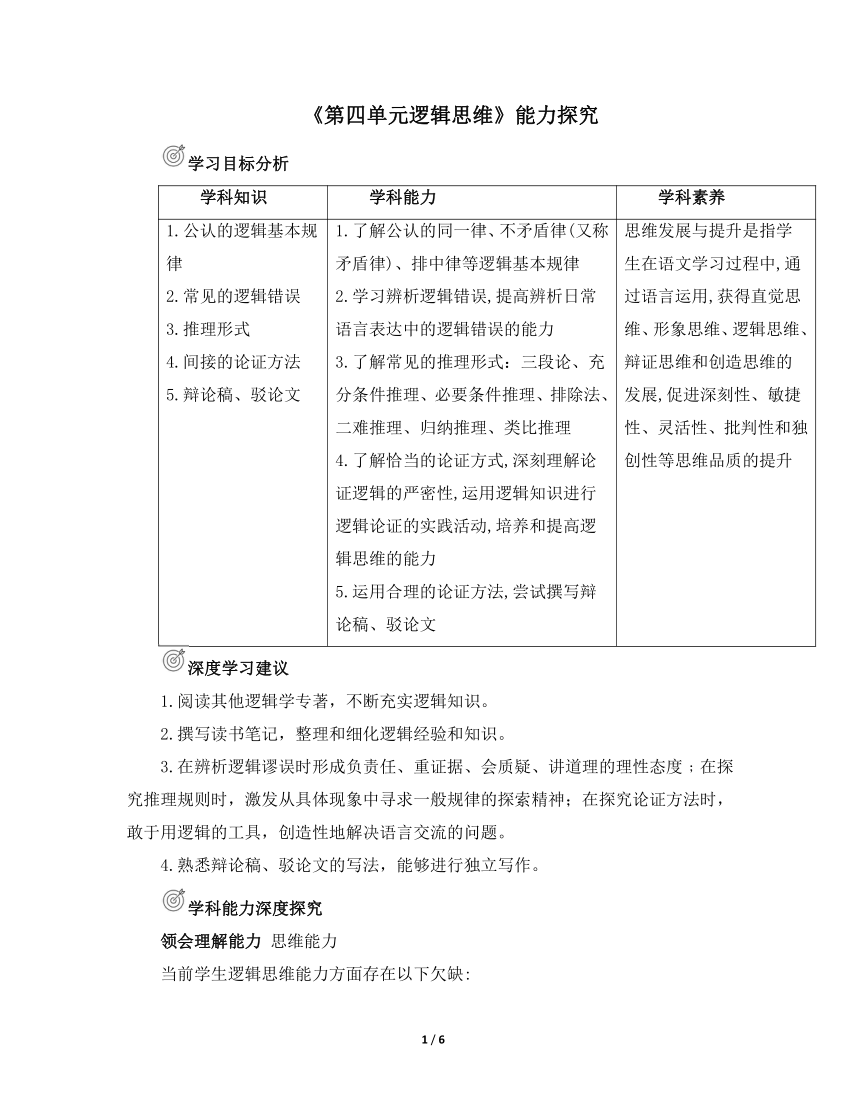

学习目标分析

学科知识 学科能力 学科素养

1.公认的逻辑基本规律 2.常见的逻辑错误 3.推理形式 4.间接的论证方法 5.辩论稿、驳论文 1.了解公认的同一律、不矛盾律(又称矛盾律)、排中律等逻辑基本规律 2.学习辨析逻辑错误,提高辨析日常语言表达中的逻辑错误的能力 3.了解常见的推理形式:三段论、充分条件推理、必要条件推理、排除法、二难推理、归纳推理、类比推理 4.了解恰当的论证方式,深刻理解论证逻辑的严密性,运用逻辑知识进行逻辑论证的实践活动,培养和提高逻辑思维的能力 5.运用合理的论证方法,尝试撰写辩论稿、驳论文 思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升

深度学习建议

1.阅读其他逻辑学专著,不断充实逻辑知识。

2.撰写读书笔记,整理和细化逻辑经验和知识。

3.在辨析逻辑谬误时形成负责任、重证据、会质疑、讲道理的理性态度﹔在探究推理规则时,激发从具体现象中寻求一般规律的探索精神;在探究论证方法时,敢于用逻辑的工具,创造性地解决语言交流的问题。

4.熟悉辩论稿、驳论文的写法,能够进行独立写作。

学科能力深度探究

领会理解能力 思维能力

当前学生逻辑思维能力方面存在以下欠缺:

1.“归纳与演绎”思维能力不够,以致把握概念的内涵和外延不准,筛选和整合信息不全。

步骤:筛选材料——提取重要信息——链接书本知识——讨论设问角度——形成最终题目——组织答案。

2.分析与综合思维能力不足,以致对观点与材料的关联比对失误,人物情感的界定出现偏差。

3.抽象与概括思维能力不精,以致造成概括作者观点与整合信息推断的错误。

4.写作方面:

第一,逻辑思想欠缺,不会辩证地分析问题,看不到事物的复杂性、矛盾性、特殊性问题的多样性,没有办法上升到理性的逻辑推理层面,造成审题不清,层次不明,论证不力。

第二,语言表达欠严密,常常表现为表达上的支离破碎、语意不明、牵强附会,有时还会出现一些荒诞无稽的语言现象。想写出高分作文,需要有良好的思维能力,要有一定的广度,要有一定的灵活性,要有批判性,还要做到缜密。

具体的思维方法,有创新思维方法和逻辑思维方法。高考作文的写作实践,逻辑思维方法体现的更多,具体有:归纳与演绎,抽象和具体,分析和综合,逆向思维,因果思维等;创新思维的方法,有侧向思维、联想思维等。

三步法筛选整合选文信息

第一步:浏览选项,标注敏感点。

第二步:回归原文,寻找对应点。

第三步:比对分析,筛选定答案。

具体来说,在信息提取时需要注意以下内容:

1.题干要求的“关于原文内容的理解和分析”“对原文论证的相关分析”就是各个选项的敏感点(考查点)。快速浏览各个选项,把与他们相关的核心词语标注出来。

2.根据选项内容回归原文寻找对应,看选项中特别关注、标注的敏感点是否有原文依据。

3.根据“选项设误类型”与原文逐项对比,找出分析鉴赏不当的选项,最后确定答案。

总之,做选择题常用方法:

1.基本方法是排除法。

2.用好“比对法”。就是把选项内容与原文有关内容认真、仔细地比较、对照,不符合原文意思的,就是错误项,反之则为正确项。那么,要比对哪些内容呢 比对词语,命题者在设置选项时对原句作了改装、重组,即主要采取了“删”(删除原文的状语、定语、补语,改变原意)、“漏”(只强调问题的一个方面,有意漏掉重要信息,断章取义)、“改”(改换词语,曲解文意)、“凑”(胡乱拼凑、东拉西扯、无中生有、随意组合信息)等方式设误。要看看选项在对原句改造过程中,删去了哪些词,改了哪些词,添了哪些词,它们是否与原文意思一致。

信息提取能力 逻辑与论证

理性逻辑指的是思维的一种逻辑形态。理性逻辑指思维对事物作具体同一的考察时所表现出的形式和规律。科学的认识在实践的基础上,从感性具体到抽象思维,再从抽象思维到思维具体的发展,体现了知性逻辑与理性逻辑的辩证统一。黑格尔最早提出了知性逻辑与理性逻辑的区别。黑格尔认为理性逻辑是具体的,辩证思维的逻辑。在知性逻辑与理性逻辑两者的相互关系上,黑格尔既肯定知性逻辑是认识过程中不可缺少的阶段,又指出其局限性,依据思维自身的逻辑推演,知性逻辑必须上升到理性逻辑,才能揭示宇宙的真相,把握具体真理。马克思主义经典作家认为黑格尔关于知性逻辑与理性逻辑的区别是有一定意义的,因为“依据这个区别,只有辩证的思维才是合理的”。

情感逻辑是指审美心理现象。从情感出发并以情感来判断事物的主观性逻辑。人的心理活动和行为,有时从现实角度来看是荒谬的,但从情感的角度看却有它的合理性,这就是根据情感逻辑作出的判断。情感逻辑判断常常和理智判断不相符合。文学艺术都是以形象作为象征符号来传达情感的,只要在情感上能协调或产生感染力,即使在表现上有违常理也不减其价值。如在浪漫主义作品中,生者可以死,和花妖鬼魅生活在另一世界中;死者也可以生,同亲爱者结婚生子共享人伦幸福。

这在现实感情生活中是荒谬绝伦的,但在文学艺术中却不仅是允许的,且会产生较强的艺术魅力。对此类艺术表现,鉴赏者也不是以生活常理去要求,而是根据情感逻辑去接受它。它是文学艺术中情感活动规律性的表现,作品中人物命运的走向、情节发展的趋势、故事情境的设置乃至描绘勾画的轻重浓淡等,都要受其制约和影响。

论证是指阐述自己的观点后,对其加以证明,使自己的观点有了一个证明。

事实论证运用真实、可靠,有代表性的事例证明论点,具体有力地证明了中心论点,增强文章说服力,趣味性,权威性,让文章浅显易懂。

道理论证可以增强文章说服力或文采,使论证更有力或更有吸引力。

对比论证正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻,使论证更有力或更有吸引力。

比喻论证道理讲得通俗易懂,语言生动形象,容易被人接受。

学科能力针对训练

阅读下面的文字,完成下面小题。

艺术家在艺术形象中表现出来的感觉不同于科学家的感觉。科学家的感觉是冷静的、客观的,追求的是普遍的共同性,而排斥的是个人的感情。可是在艺术家,则恰恰相反,艺术感觉之所以艺术,就是因为它是经过个人主观情感或智性“歪曲”的。正是因为“歪曲”了,这种表面上看来是表层的感觉才成为深层情感乃至情结的一种可靠索引。

有些作品,尤其是一些直接抒情的作品,往往并不直接诉诸感觉,光用感觉还原就不够了。例如“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝,天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,好在什么地方 它并没有明确的感知变异,它的变异在它的情感逻辑之中。这时用感觉还原就文不对题了,应该使用的是情感逻辑还原。诗的逻辑的特点是绝对化。理性逻辑是客观的、冷峻的,是排斥感彩的,对任何事物都采取分析的态度。按理性逻辑的高级形态,即辩证逻辑,任何事物都不可能是不变的。把恋爱者的情感看成超越时间、地点、条件的东西是无理的,但是,这种不合理之理,恰恰又符合强烈情感的特点。

清代诗话家吴乔把这叫作“无理而妙”。无理对于科学来说是糟糕的,是不妙的,可对艺术、审美情感来说则是妙极了。因为无理了,超越了理性了,情感才能得到充分的自由。理性的一个特点是全面性,不能片面、绝对化,而情感的一个特点恰是绝对化,不绝对化不过瘾。所以宋朝诗评家严羽才说:“诗有别才,非关理也。”当然,情感逻辑的特点不仅是绝对化,而且可以违反矛盾规律、排中律、充足理由律。臧克家纪念鲁迅的诗说:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”这按通常的逻辑来说是绝对不通的,要避免这样的自相矛盾,就要把他省略了的成分补充出来:“有的人死了,因为他为人民的幸福而献身,因而他永远活在人民心中。”这很符合理性逻辑了,但却不是诗了。越是到现代派诗歌中,扭曲和程度越大,现代派诗人甚至喊出“扭曲逻辑的脖子”的口号。在小说中,情节是一种因果,一个情感原因导致层层放大的结果,按理性逻辑来说,理由必须充分,这叫充足理由律。可是在情感方面充足了,在理性方面则不可能充足。说贾宝玉因为林黛玉反抗封建秩序,思想一致才爱她,理由这么清楚,却一点感情也没有了。

在现代派小说中,恰恰有反逻辑因果的,如余华的《十八岁出门远行》,整个小说的情节的原因和结果都是颠倒的,似乎是无理的。情节的发展好像和逻辑因果开玩笑,反因果性非常明显。种种荒谬的情节,仔细研读,你会发现,在表面上绝对无理的情节中,包含着一种深邃的道理,当然,可能阐释的空间是多元的。余华之所以不写鼻子打歪了的痛苦,那是因为他要表现人生有一种特殊状态,是感觉不到痛苦的痛苦,在鸡毛蒜皮的小事上痛苦不已,而在性命交关的大事上麻木不仁。这是人生的荒谬,但人们对之习以为常,但没有痛感,相反乐在其中。这是现实的悲剧,然而在艺术上却是喜剧。

喜剧的超现实的荒诞,是一种扭曲的逻辑。然而这样的歪曲逻辑,启发读者想起许多深刻的悖谬的现象,甚至可以说是哲学命题:为什么本来属于你自己的东西被抢了你却感觉不到痛苦 为什么自己的一大车子东西被抢了而无动于衷,却把别人的一个小背包抢走还沾沾自喜呢 缺乏自我保卫的自觉,未经启蒙的麻木、愚昧,从现实的功利来说,是悲剧;从艺术哲学的高度来看,则是喜剧。从这个意义上来说,在这最为荒谬的现象背后潜藏着深邃的睿智:没有痛苦的痛苦是最大的痛苦。

(摘编自孙绍振《批判与探寻:文本中心的突围和建构》)

典例1 [整合与语理]下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.艺术家在作品中表现出来的感觉与科学家的冷静客观、追求共性是不同的,有时恰恰是相反的。

B.无理在文学艺术中的运用广泛,在赏析时过于理性,事事符合规则逻辑,反而无法鉴赏作品。

C.小说中的情节是一种因果,符合理性逻辑的“因果定律”,从理性逻辑的角度看理由必须充分。

D.超现实荒诞喜剧的特点是读者能在其表面绝对无理的情节中,思考其中包含着的深邃的道理。

解析:C项,“从理性逻辑的角度看理由必须充分”说法错误。小说遵循的是情感逻辑,情感逻辑的特点之一——即可以违反充足理由律。答案C

典例2 [实证与推理]下列对原文论证的相关分析,正确的一项是( )

A.文章以“情感逻辑”和“理性逻辑”为立论点,层层递进,得出前者优于后者的结论。

B.文章引用诗句,均是为了论证用情感逻辑还原作者写作目的要优于仅凭感觉还原的观点。

C.唐玄宗和杨贵妃死后化为比翼鸟,变为连理枝,不符合客观理性逻辑,却符合情感逻辑。

D.文章运用引用、对比、比喻等论证手法,说明情感逻辑还原在文学艺术鉴赏中的重要地位。

解析:A 项,“前者优于后者的结论”说法错误。二者各有优劣点,在分析文本时要将二者分化出来,不能混为一谈。B项,“均是为了论证用情感逻辑还原作者写作目的要优于仅凭感觉还原的观点”说法错误。文中并未将二者作对比,恰恰是因为感觉还原和逻辑还原的利弊的矛盾互补,使得作者的强烈情感得以全面展示。D项,“文章运用引用、对比、比喻等论证手法”说法错误。文中没有使用比喻论证。答案C

1 / 6

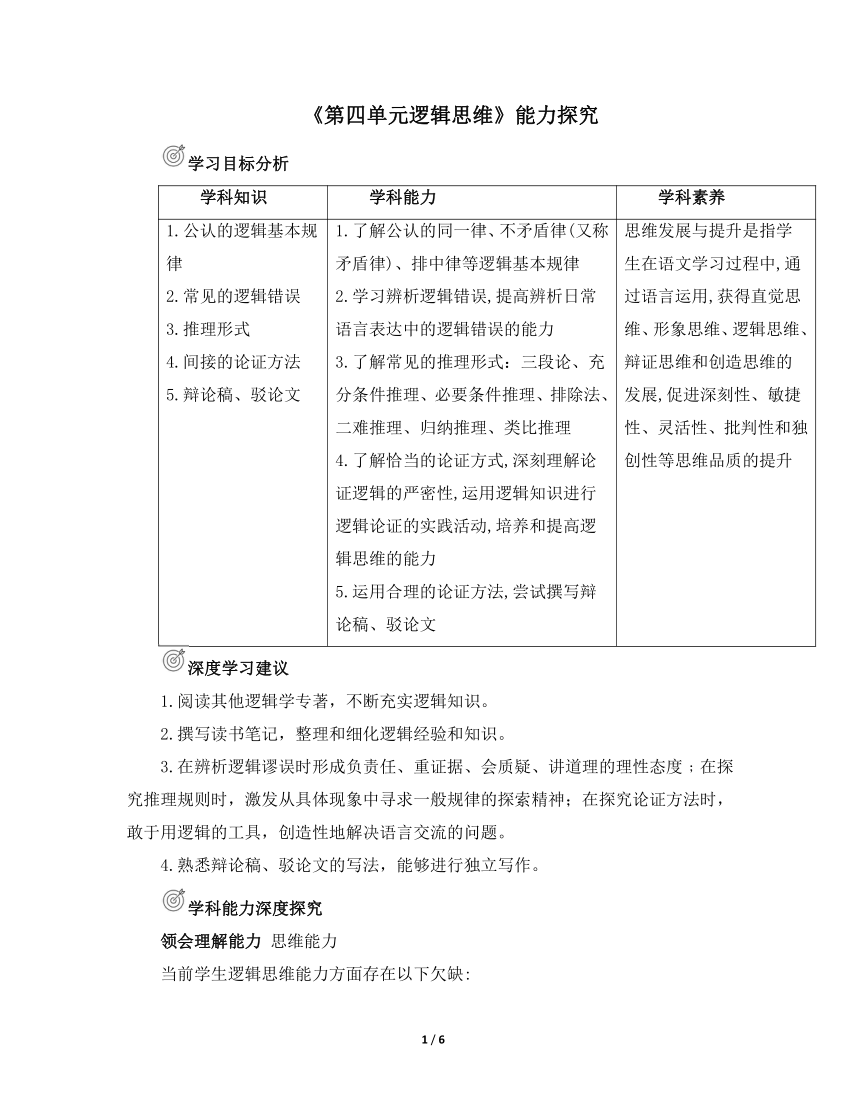

学习目标分析

学科知识 学科能力 学科素养

1.公认的逻辑基本规律 2.常见的逻辑错误 3.推理形式 4.间接的论证方法 5.辩论稿、驳论文 1.了解公认的同一律、不矛盾律(又称矛盾律)、排中律等逻辑基本规律 2.学习辨析逻辑错误,提高辨析日常语言表达中的逻辑错误的能力 3.了解常见的推理形式:三段论、充分条件推理、必要条件推理、排除法、二难推理、归纳推理、类比推理 4.了解恰当的论证方式,深刻理解论证逻辑的严密性,运用逻辑知识进行逻辑论证的实践活动,培养和提高逻辑思维的能力 5.运用合理的论证方法,尝试撰写辩论稿、驳论文 思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升

深度学习建议

1.阅读其他逻辑学专著,不断充实逻辑知识。

2.撰写读书笔记,整理和细化逻辑经验和知识。

3.在辨析逻辑谬误时形成负责任、重证据、会质疑、讲道理的理性态度﹔在探究推理规则时,激发从具体现象中寻求一般规律的探索精神;在探究论证方法时,敢于用逻辑的工具,创造性地解决语言交流的问题。

4.熟悉辩论稿、驳论文的写法,能够进行独立写作。

学科能力深度探究

领会理解能力 思维能力

当前学生逻辑思维能力方面存在以下欠缺:

1.“归纳与演绎”思维能力不够,以致把握概念的内涵和外延不准,筛选和整合信息不全。

步骤:筛选材料——提取重要信息——链接书本知识——讨论设问角度——形成最终题目——组织答案。

2.分析与综合思维能力不足,以致对观点与材料的关联比对失误,人物情感的界定出现偏差。

3.抽象与概括思维能力不精,以致造成概括作者观点与整合信息推断的错误。

4.写作方面:

第一,逻辑思想欠缺,不会辩证地分析问题,看不到事物的复杂性、矛盾性、特殊性问题的多样性,没有办法上升到理性的逻辑推理层面,造成审题不清,层次不明,论证不力。

第二,语言表达欠严密,常常表现为表达上的支离破碎、语意不明、牵强附会,有时还会出现一些荒诞无稽的语言现象。想写出高分作文,需要有良好的思维能力,要有一定的广度,要有一定的灵活性,要有批判性,还要做到缜密。

具体的思维方法,有创新思维方法和逻辑思维方法。高考作文的写作实践,逻辑思维方法体现的更多,具体有:归纳与演绎,抽象和具体,分析和综合,逆向思维,因果思维等;创新思维的方法,有侧向思维、联想思维等。

三步法筛选整合选文信息

第一步:浏览选项,标注敏感点。

第二步:回归原文,寻找对应点。

第三步:比对分析,筛选定答案。

具体来说,在信息提取时需要注意以下内容:

1.题干要求的“关于原文内容的理解和分析”“对原文论证的相关分析”就是各个选项的敏感点(考查点)。快速浏览各个选项,把与他们相关的核心词语标注出来。

2.根据选项内容回归原文寻找对应,看选项中特别关注、标注的敏感点是否有原文依据。

3.根据“选项设误类型”与原文逐项对比,找出分析鉴赏不当的选项,最后确定答案。

总之,做选择题常用方法:

1.基本方法是排除法。

2.用好“比对法”。就是把选项内容与原文有关内容认真、仔细地比较、对照,不符合原文意思的,就是错误项,反之则为正确项。那么,要比对哪些内容呢 比对词语,命题者在设置选项时对原句作了改装、重组,即主要采取了“删”(删除原文的状语、定语、补语,改变原意)、“漏”(只强调问题的一个方面,有意漏掉重要信息,断章取义)、“改”(改换词语,曲解文意)、“凑”(胡乱拼凑、东拉西扯、无中生有、随意组合信息)等方式设误。要看看选项在对原句改造过程中,删去了哪些词,改了哪些词,添了哪些词,它们是否与原文意思一致。

信息提取能力 逻辑与论证

理性逻辑指的是思维的一种逻辑形态。理性逻辑指思维对事物作具体同一的考察时所表现出的形式和规律。科学的认识在实践的基础上,从感性具体到抽象思维,再从抽象思维到思维具体的发展,体现了知性逻辑与理性逻辑的辩证统一。黑格尔最早提出了知性逻辑与理性逻辑的区别。黑格尔认为理性逻辑是具体的,辩证思维的逻辑。在知性逻辑与理性逻辑两者的相互关系上,黑格尔既肯定知性逻辑是认识过程中不可缺少的阶段,又指出其局限性,依据思维自身的逻辑推演,知性逻辑必须上升到理性逻辑,才能揭示宇宙的真相,把握具体真理。马克思主义经典作家认为黑格尔关于知性逻辑与理性逻辑的区别是有一定意义的,因为“依据这个区别,只有辩证的思维才是合理的”。

情感逻辑是指审美心理现象。从情感出发并以情感来判断事物的主观性逻辑。人的心理活动和行为,有时从现实角度来看是荒谬的,但从情感的角度看却有它的合理性,这就是根据情感逻辑作出的判断。情感逻辑判断常常和理智判断不相符合。文学艺术都是以形象作为象征符号来传达情感的,只要在情感上能协调或产生感染力,即使在表现上有违常理也不减其价值。如在浪漫主义作品中,生者可以死,和花妖鬼魅生活在另一世界中;死者也可以生,同亲爱者结婚生子共享人伦幸福。

这在现实感情生活中是荒谬绝伦的,但在文学艺术中却不仅是允许的,且会产生较强的艺术魅力。对此类艺术表现,鉴赏者也不是以生活常理去要求,而是根据情感逻辑去接受它。它是文学艺术中情感活动规律性的表现,作品中人物命运的走向、情节发展的趋势、故事情境的设置乃至描绘勾画的轻重浓淡等,都要受其制约和影响。

论证是指阐述自己的观点后,对其加以证明,使自己的观点有了一个证明。

事实论证运用真实、可靠,有代表性的事例证明论点,具体有力地证明了中心论点,增强文章说服力,趣味性,权威性,让文章浅显易懂。

道理论证可以增强文章说服力或文采,使论证更有力或更有吸引力。

对比论证正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻,使论证更有力或更有吸引力。

比喻论证道理讲得通俗易懂,语言生动形象,容易被人接受。

学科能力针对训练

阅读下面的文字,完成下面小题。

艺术家在艺术形象中表现出来的感觉不同于科学家的感觉。科学家的感觉是冷静的、客观的,追求的是普遍的共同性,而排斥的是个人的感情。可是在艺术家,则恰恰相反,艺术感觉之所以艺术,就是因为它是经过个人主观情感或智性“歪曲”的。正是因为“歪曲”了,这种表面上看来是表层的感觉才成为深层情感乃至情结的一种可靠索引。

有些作品,尤其是一些直接抒情的作品,往往并不直接诉诸感觉,光用感觉还原就不够了。例如“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝,天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,好在什么地方 它并没有明确的感知变异,它的变异在它的情感逻辑之中。这时用感觉还原就文不对题了,应该使用的是情感逻辑还原。诗的逻辑的特点是绝对化。理性逻辑是客观的、冷峻的,是排斥感彩的,对任何事物都采取分析的态度。按理性逻辑的高级形态,即辩证逻辑,任何事物都不可能是不变的。把恋爱者的情感看成超越时间、地点、条件的东西是无理的,但是,这种不合理之理,恰恰又符合强烈情感的特点。

清代诗话家吴乔把这叫作“无理而妙”。无理对于科学来说是糟糕的,是不妙的,可对艺术、审美情感来说则是妙极了。因为无理了,超越了理性了,情感才能得到充分的自由。理性的一个特点是全面性,不能片面、绝对化,而情感的一个特点恰是绝对化,不绝对化不过瘾。所以宋朝诗评家严羽才说:“诗有别才,非关理也。”当然,情感逻辑的特点不仅是绝对化,而且可以违反矛盾规律、排中律、充足理由律。臧克家纪念鲁迅的诗说:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”这按通常的逻辑来说是绝对不通的,要避免这样的自相矛盾,就要把他省略了的成分补充出来:“有的人死了,因为他为人民的幸福而献身,因而他永远活在人民心中。”这很符合理性逻辑了,但却不是诗了。越是到现代派诗歌中,扭曲和程度越大,现代派诗人甚至喊出“扭曲逻辑的脖子”的口号。在小说中,情节是一种因果,一个情感原因导致层层放大的结果,按理性逻辑来说,理由必须充分,这叫充足理由律。可是在情感方面充足了,在理性方面则不可能充足。说贾宝玉因为林黛玉反抗封建秩序,思想一致才爱她,理由这么清楚,却一点感情也没有了。

在现代派小说中,恰恰有反逻辑因果的,如余华的《十八岁出门远行》,整个小说的情节的原因和结果都是颠倒的,似乎是无理的。情节的发展好像和逻辑因果开玩笑,反因果性非常明显。种种荒谬的情节,仔细研读,你会发现,在表面上绝对无理的情节中,包含着一种深邃的道理,当然,可能阐释的空间是多元的。余华之所以不写鼻子打歪了的痛苦,那是因为他要表现人生有一种特殊状态,是感觉不到痛苦的痛苦,在鸡毛蒜皮的小事上痛苦不已,而在性命交关的大事上麻木不仁。这是人生的荒谬,但人们对之习以为常,但没有痛感,相反乐在其中。这是现实的悲剧,然而在艺术上却是喜剧。

喜剧的超现实的荒诞,是一种扭曲的逻辑。然而这样的歪曲逻辑,启发读者想起许多深刻的悖谬的现象,甚至可以说是哲学命题:为什么本来属于你自己的东西被抢了你却感觉不到痛苦 为什么自己的一大车子东西被抢了而无动于衷,却把别人的一个小背包抢走还沾沾自喜呢 缺乏自我保卫的自觉,未经启蒙的麻木、愚昧,从现实的功利来说,是悲剧;从艺术哲学的高度来看,则是喜剧。从这个意义上来说,在这最为荒谬的现象背后潜藏着深邃的睿智:没有痛苦的痛苦是最大的痛苦。

(摘编自孙绍振《批判与探寻:文本中心的突围和建构》)

典例1 [整合与语理]下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.艺术家在作品中表现出来的感觉与科学家的冷静客观、追求共性是不同的,有时恰恰是相反的。

B.无理在文学艺术中的运用广泛,在赏析时过于理性,事事符合规则逻辑,反而无法鉴赏作品。

C.小说中的情节是一种因果,符合理性逻辑的“因果定律”,从理性逻辑的角度看理由必须充分。

D.超现实荒诞喜剧的特点是读者能在其表面绝对无理的情节中,思考其中包含着的深邃的道理。

解析:C项,“从理性逻辑的角度看理由必须充分”说法错误。小说遵循的是情感逻辑,情感逻辑的特点之一——即可以违反充足理由律。答案C

典例2 [实证与推理]下列对原文论证的相关分析,正确的一项是( )

A.文章以“情感逻辑”和“理性逻辑”为立论点,层层递进,得出前者优于后者的结论。

B.文章引用诗句,均是为了论证用情感逻辑还原作者写作目的要优于仅凭感觉还原的观点。

C.唐玄宗和杨贵妃死后化为比翼鸟,变为连理枝,不符合客观理性逻辑,却符合情感逻辑。

D.文章运用引用、对比、比喻等论证手法,说明情感逻辑还原在文学艺术鉴赏中的重要地位。

解析:A 项,“前者优于后者的结论”说法错误。二者各有优劣点,在分析文本时要将二者分化出来,不能混为一谈。B项,“均是为了论证用情感逻辑还原作者写作目的要优于仅凭感觉还原的观点”说法错误。文中并未将二者作对比,恰恰是因为感觉还原和逻辑还原的利弊的矛盾互补,使得作者的强烈情感得以全面展示。D项,“文章运用引用、对比、比喻等论证手法”说法错误。文中没有使用比喻论证。答案C

1 / 6