第19课 辛亥革命(教学课件)——高中历史人教统编版中外历史纲要上册(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命(教学课件)——高中历史人教统编版中外历史纲要上册(共52张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 15:41:45 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第19课

辛亥革命

1.了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制,建立民国的意义及局限性;

2.了解中国同盟会的成立和孙中山三民主义的基本内容;

3.了解辛亥革命爆发的原因和经过,认识20世纪初中国民主革命的发展趋势;

4.了解《中华民国临时约法》的内容,理解其历史意义;

5.理解新华革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立资产阶级民主共和国的意义及其局限性。

重点:中国同盟会建立及其革命纲领;辛亥革命的历史意义。

难点:辛亥革命历史意义。

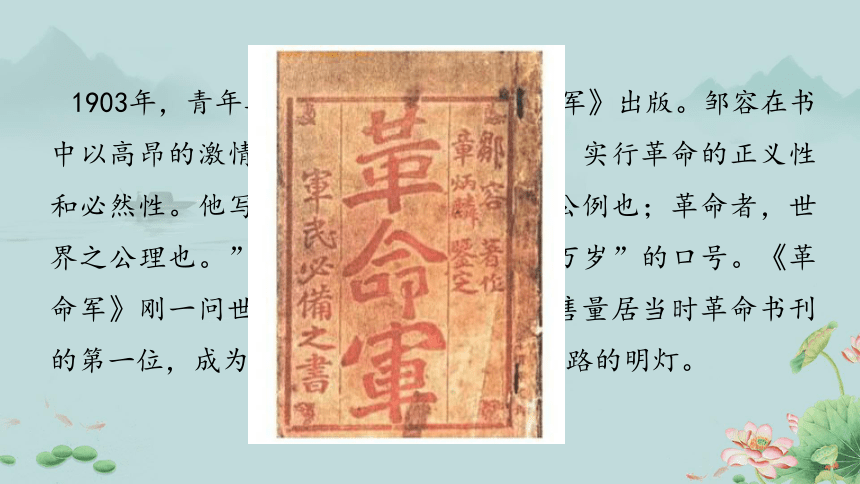

1903年,青年革命家邹容撰写的《革命军》出版。邹容在书中以高昂的激情,论证了推翻清朝统治、实行革命的正义性和必然性。他写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。”他还喊出“中华共和国万岁”的口号。《革命军》刚一问世,便迅速传播开来,销售量居当时革命书刊的第一位,成为引导仁人志士走上革命道路的明灯。

资产阶级民主

革命的兴起

1.清末新政

材料一:甲午中日战争使中国社会经济发生了深刻的变化:一是战争直接破坏了中国部分地区的封建经济基础。二是战后巨额赔款,迫使清政府进行三次政治大借款,沉重的债务负担压在中国人民的头上,列强控制了中国的财政经济命脉。四是甲午战后列强继续向中国大量倾销商品,年输入量仍在逐年增加,这使中国白银继续大量外流。

材料二:戊戌变法失败后的清政府及其军队已经无法应付当时的政治局势,财政上也早已严重亏空,这使清朝统治者感到自己的统治根基业已动摇。因此,维护清王朝的统治成为其统治者们面临的首要课题。

材料三:统治集团内部舆论也倾向改革。有官员上奏“中国之制度……奉行日久,不能无弊”,“于是一切政令皆不能不变”;“愿自至以往,维新者当实事求是,守旧者毋至死不变,同心以谋富强”。于是,光绪二十七年(1901年),慈禧太后正式宣布实行新政。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政出现的背景、目的。

背景:

《辛丑条约》签订后,遭受重创的清政府试图通过“新政”进行“自救”。

目的:

维护清朝统治,解决危机。

材料一:清末新政内容清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

材料二:新政时期,清政府面对严重的财政危机,很大程度上影响了一些地方新政的执行。同时,各项新政同时并举,加重了财政危机。为举办新政,新的捐税层出不穷,加重了民众的负担,这甚至引起了一些地方对新政的反对。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政的内容,以及其结果。

内容:

官制:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

军事:编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

商业:倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

教育:推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

结果:

新政并没有从根本上改变中国封建统治的实质,而只是清政府为了维护封建统治的措施,并不能满足人民对民主的要求,因此以失败告终。

材料一:预备立宪时期,改革发展到政治体制的变革,但是清政府并没有考虑到以此为中心积极进行相关改革,而是各种改革同时并举。以至于预备立宪在国会请愿运动的影响下多次变更,也不能满足立宪派的要求,使人们对新政失去了信任感,立宪派也因此由失望走向决裂。

材料二:在改革过程中,清廷不断地集权满族贵族,皇族内阁的出台进一步激化了满汉矛盾,加深了信任危机。铁路干线国有政策进一步激化了士绅与民众的不满情绪,加深了统治危机。

材料三:清政新政是一场涉及面极广的改革运动,它不仅涉及到政治体制的改革,而涉及到经济、军事、法律、文化教育等方面的改革,虽然许多方面的改革在执行上大打折扣,但是新政的实行对中国的近代化变迁产生了不容忽视的影响,它是中国近代化进程中的重要一环。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政失败的原因以及其影响。

失败的原因:

政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。

影响:

越来越多的人认识到只有推翻这个腐败的政府,中国才有希望,转而支持革命。

知识拓展:“种瓜得豆”的清末新政

清末民族资本主义的发展,为资产阶级民主革命提供了经济基础;民族资产阶级力量的壮大,为资产阶级民主革命提供了阶级基础;办学和留学热潮的出现,使青年学生和知识分子阶层成为民主革命的群众基础;由于清末新军的出现,革命党人把工作重点转移到新军,新军逐渐成了清政府的掘墓人,推动了民主革命的发展。

2.资产阶级民主革命兴起的条件

材料一:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。故曰:此四者,富强之大经,治国之大本也……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料二:革命为唯一法门,可以拯救中国出于国际交涉之现时危惨地位……我们必要倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日,效法美国选举总统,废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年12月

材料三:孙中山及其革命党人所筹得的款项总额(包括会员会费、外国援助、华侨捐助、贷款)为112.3万余港元。夫以四百兆苍生之众,数百里土地之饶,固可发奋为雄,无敌以天下。乃以庸奴误国,涂(荼)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。……蚕食鲸吞,已效尤于接踵;瓜分豆剖,实堪虑于目前。

——《孙中山全集》

请同学们结合史料和课本第109页,总结资产阶级民主革命兴起的条件。

兴起的条件:

组织上:1894年11月在擅香山组织兴中会(中国第一个资产阶级革命团体),走上了革命道路。1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

思想上:孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会纲领;提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”;革命派积极宣传革命理论和主张。

军事上:孙中山还组织了多次反清武装起义;1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。

知识拓展:三民主义的评价。

进步性:是资产阶级的民主革命纲领,反映了资产阶级的利益和要求,推动了资产阶级的建立;

局限性:没有明确的提出反帝主张,不敢动手发动群众,没有彻底地土地革命纲领,具有很大的空想性。

3.预备立宪

材料一:十九世纪晚期,中国的经济结构和阶级结构已发生了明显变化,资产阶级旧民主主义革命正在兴起,封建专制主义制度与发展资本主义生产关系的矛盾、与不断高涨的民主思潮的矛盾,都已十分尖锐。

材料二:不愿接受任何变革的清朝统治集团,在义和团运动的沉重打击下和资产阶级革命的震撼下觉察到,如再不作任何"革新"的表示,必将"全局糜烂","溃决难收",必须慎重选择"善后之策",才能苟延残喘,保持危在旦夕的统治地位。

请同学们结合史料和课本第109页,总结预备立宪的背景和目的。

背景:

革命运动蓬勃发展。

目的:

遏制革命势力,维护清朝统治。

过程:

1906年,宣布预备立宪。

1908年颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

1911年,清政府组织“皇族内阁”。

知识拓展:皇族内阁

皇族内阁:1911年5月,清政府为迎合“预备立宪”而设立的以皇族成员为主导的内阁。清政府撤裁军机处,设内阁,任命奕劻为内阁总理大臣。阁员13人,满人有9名,汉人只有4人,而满人中皇族成员竟占7名,而且居于领导地位。因而这一内阁被称为“皇族内阁”。皇族内阁的出现,表明“预备立宪”只是场骗局,使立宪派的极度失望,离心倾向日益加深。

材料:1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁。由庆亲王奕劻任总理大臣,在十三名国务大臣中,汉族官僚四名,蒙古旗人一名,满族八名,其中皇族又占五人,被讥为“皇族内阁”。至此,清政府借“预备立宪”欺骗国人,达到贵族集权、镇压民主革命的目的完全暴露,立宪派的幻想随之破灭,民主革命更加高涨。

请同学们结合史料和课本,总结预备立宪的结果和影响。

结果:皇族内阁的出台证明预备立宪是个骗局。

影响:不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

武昌起义与

中华民国的建立

1.武昌起义

材料一:1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,吴兆麟被推举为临时总指挥。

材料二:1911年10月10日晚上10点30分,起义军分三路进攻总督署和旁边的第八镇司令部。并命已入城之炮8标则在中和门及蛇山占领发射阵地,向督署进行轰炸。

材料三:阳、汉口的革命党人闻风而动,分别于1911年10月11日夜、1911年10月12日光复汉阳和汉口。起义军掌控武汉三镇后,湖北军政府成立,黎元洪被推举为都督,改国号为中华民国,并号召各省民众起义响应。

请同学们结合史料和课本,总结武昌起义的过程、结果和影响。

有利时机:

四川发生保路运动,新军入川镇压,湖北防务空虚。

爆发:

1911年10月10日,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。随后其他各军的士兵纷纷响应。

结果:

起义军控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

影响:

武昌起义胜利后两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

2.中华民国建立

材料:1911年辛亥革命爆发后,革命党在南京建立临时政府,各省代表推举孙中山为临时大总统,1912年元月民国正式建立。

请同学们结合史料和课本,总结中华民国建立的过程。

建立:

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山当选为第一任临时大总统。

3.革命成果落入袁世凯手中

材料:袁世凯在帝国主义的支持下,采取卑劣的手段窃取了辛亥革命的胜利果实。对清政府,利用革命进行逼宫;对革命党人采取一打一拉的狡猾伎俩。武昌起义爆发后,利用革命势力的迅猛发展迫使清政府让他任内阁总理,执掌了全国军政大权。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命成果是如何落入到袁世凯手中的。

过程:

袁世凯在英国等列强支持下,以武力威胁革命势力,又利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议;

孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统;

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束;

2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统,辛亥革命的成果就这样落到北洋军阀首领袁世凯的手中。

4.《中华民国临时约法》的颁布

材料一:中华民国之主权,属于国民全体。中华民团人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区……人民享有人身居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信和信教的自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。同时规定,人民有纳税、服役等义务。

材料二:中华民国之立法权,以参议院行使……临时大总统代表临时政府,总揽政务……法院依法律审判民事诉讼及刑……法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

材料三:国务员辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副暑之。

请同学们结合史料和课本,思考:《中华民国临时约法》。

目的:

为了防止袁世凯专权

时间:

1912年3月11日

内容:

中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、选举等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令;等等。

原则:

体现了民主共和原则、责任内阁制原则。

影响:

《中华民国临时约法》实际上确立了责任内阁制(对总统权力的制约)。

性质:

是中国历史上第一部具有资产阶级共和国性质的重要文件。

辛亥革命的历史意义

材料一:辛亥革命给封建专制制度以致命的一击。它推翻了统治中国二百六十多年的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,推动了历史的前进。辛亥革命使人民获得了一些民主和共和的权利,从此,民主共和的观念深入人心。

材料二:辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。辛亥革命以后,帝国主义不得不一再更换他们的在华代理人,但再也找不到能够控制全局的统治工具,再也无力在中国建立比较稳定的统治秩序。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命的历史意义。

性质:

开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

历史意义:

政治上:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体;推翻了“洋人的朝廷”,客观上打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件;

思想上:传播了民主共和理念,推动了中华民族的思想解放,冲破了封建思想的牢笼;

社会生活上:促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化;

历史局限:

辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

材料一:领导辛亥革命的民族资产阶级是一个在经济上和政治上十分软弱的阶级。所以,尽管其因受帝国主义和封建主义的压迫,具有反帝反封建的革命要求,但在革命斗争中,却时常表现出明显的软弱性和妥协性。他们没有也不可能提出一个彻底的反帝反封建的革命纲领。

材料二:资产阶级革命派发动和组织群众的工作,和新军这个狭小的范围,而没有深入到广大农民、手工业者中去。同时辛亥革命缺乏一个组织严密、坚强有力的资产阶级革命政党。作为辛亥革命的领导者,同盟会未能胜任其历史使命。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命失败的原因。

原因:

客观方面:帝国主义的干涉破坏;袁世凯手中的武装力量及反革命手腕;革命政府内的立宪派与旧官僚的趁机进攻。

主观方面:资产阶级革命派自身的软弱性、妥协性。

软弱性、妥协性的具体表现:

革命纲领中不敢明确提出反帝要求,革命过程中幻想得到帝国主义支持,承认清政府与帝国主义签订的不平等条约;没有彻底的土地革命纲领,不能发动、依靠广大的人民群众;革命政党内部成分复杂,组织涣散,对革命目标和对袁世凯的认识不清。

知识拓展:如何衡量一场革命的成败

衡量一场革命的成败,关键是看革命的根本目的和预定目标是否在很大程度上达到了。辛亥革命作为一场反帝反封建的资产阶级民族民主革命,其根本目的是推翻帝国主义压迫,废除封建制度,使中国成为真正的民主共和国,为资本主义的发展开辟道路。从最终结果看,辛亥革命的胜利果实旁落,反帝反封建的革命任务没有完成,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,所以说辛亥革命失败了。

典型例题

被马克思称之为世界上“第一个人权宣言”的《独立宣言》在大洋彼岸的中国引起了很大反响,在中国被首次翻译并发表在1901年出版的《国民报》第一期上,1903年,陈天华在《猛国头》中疾呼:“要学那,美利坚,离英自立。”这表明( )

A.中国资产阶级革命的对象是外国殖民主义

B.《独立宣言》推动了中国资产阶级革命

C.中国资产阶级革命以建立民主共和国为目标

D.中国资产阶级革命以美国为学习的榜样

B

孙中山指出:“中国为地球上最老之文明国……国土统一已数千年矣;中间虽有离析分崩之变,然为时不久复合为一。近世五六百年……从无分裂之虞”。他始终认定“吾国必须统一”,并确信“中国终究能统一”。这表明孙中山( )

A.以民族主义实现国家的统一

B.认为近代以来未发生分裂事件

C.要求铲除军阀和列强的统治

D.坚持以民主共和思想统一中国

A

1907年4月,资产阶级革命派在上海创办《神州日报》,该报不用光绪年号,改用干支和公元纪年,仅发售37天就因故休刊。虽然复刊后附送的《神州画报》上仍有不少讽喻时政的漫画,但每期画报都醒目地印有“(大清光绪)宣统×;年×;月×;日神州日报附送”字样。这可用于说明( )

A.舆论准备有条不紊

B.民众发动困境重重

C.大众传媒彰显民意

D.革命形势风起云涌

D

近代中国某一法案规定:“大总统得提出法律案于参议院”,“大总统对参议院议决事件如不同意,得于十日内咨院复议”,“参议院依据法律授予大总统委托立法权”。据此可知,当时( )

A.总统拥有一定的立法权

B.南京临时政府即将成立

C.民国总统拥有专制权力

D.中国进入政党政治时代

A

武昌起义是中国近代史重要的分水岭。蒋廷黻在《中国近代史》中指出,武昌起义以后,一个月之内,湖南、陕西、安徽、江苏、贵州、浙江等十三省相继宣布独立,各独立省选派代表制定临时约法, 并公举孙中山先生为中华民国的临时总统。我们这个古老的帝国,忽然变为民国了。这体现出( )

A.此次政权更迭保持社会秩序基本稳定

B.孙中山领导的武昌起义推翻了清政府

C.中国社会已经蕴藏了民主共和的基础

D.辛亥革命的成功改变了中国社会性质

A

参加过辛亥革命的老人吴玉章说:“从前皇帝自称天子,如果有人说皇帝是强盗、可以被打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被别人看作疯子的人。相反,在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。”出现这种变化的根本原因是( )

A.民族资本主义进一步发展

B.帝国主义扶植袁世凯

C.民主共和观念深入人心

D.民主与科学在中国实现

C

武昌起义发生后,最早对其用“革命”来称谓并且连续密集报道的是《民立报》。1911年10月13日,《申报》开始持续报道辛亥革命,此后,各地报刊纷纷刊载相关消息。事发一个月后,即有专论此事的《中国革命史》出版,《中国革命史》提出:“此次革命甫越数星期,响应之地已非一处。”上述史实说明( )

A.辛亥革命产生广泛的社会影响

B.辛亥革命促进近代报刊兴起

C.民主共和思想深入人心

D.民国政府注重舆论宣传

A

播放结束

谢谢观看

第19课

辛亥革命

1.了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制,建立民国的意义及局限性;

2.了解中国同盟会的成立和孙中山三民主义的基本内容;

3.了解辛亥革命爆发的原因和经过,认识20世纪初中国民主革命的发展趋势;

4.了解《中华民国临时约法》的内容,理解其历史意义;

5.理解新华革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立资产阶级民主共和国的意义及其局限性。

重点:中国同盟会建立及其革命纲领;辛亥革命的历史意义。

难点:辛亥革命历史意义。

1903年,青年革命家邹容撰写的《革命军》出版。邹容在书中以高昂的激情,论证了推翻清朝统治、实行革命的正义性和必然性。他写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。”他还喊出“中华共和国万岁”的口号。《革命军》刚一问世,便迅速传播开来,销售量居当时革命书刊的第一位,成为引导仁人志士走上革命道路的明灯。

资产阶级民主

革命的兴起

1.清末新政

材料一:甲午中日战争使中国社会经济发生了深刻的变化:一是战争直接破坏了中国部分地区的封建经济基础。二是战后巨额赔款,迫使清政府进行三次政治大借款,沉重的债务负担压在中国人民的头上,列强控制了中国的财政经济命脉。四是甲午战后列强继续向中国大量倾销商品,年输入量仍在逐年增加,这使中国白银继续大量外流。

材料二:戊戌变法失败后的清政府及其军队已经无法应付当时的政治局势,财政上也早已严重亏空,这使清朝统治者感到自己的统治根基业已动摇。因此,维护清王朝的统治成为其统治者们面临的首要课题。

材料三:统治集团内部舆论也倾向改革。有官员上奏“中国之制度……奉行日久,不能无弊”,“于是一切政令皆不能不变”;“愿自至以往,维新者当实事求是,守旧者毋至死不变,同心以谋富强”。于是,光绪二十七年(1901年),慈禧太后正式宣布实行新政。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政出现的背景、目的。

背景:

《辛丑条约》签订后,遭受重创的清政府试图通过“新政”进行“自救”。

目的:

维护清朝统治,解决危机。

材料一:清末新政内容清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

材料二:新政时期,清政府面对严重的财政危机,很大程度上影响了一些地方新政的执行。同时,各项新政同时并举,加重了财政危机。为举办新政,新的捐税层出不穷,加重了民众的负担,这甚至引起了一些地方对新政的反对。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政的内容,以及其结果。

内容:

官制:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

军事:编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

商业:倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

教育:推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

结果:

新政并没有从根本上改变中国封建统治的实质,而只是清政府为了维护封建统治的措施,并不能满足人民对民主的要求,因此以失败告终。

材料一:预备立宪时期,改革发展到政治体制的变革,但是清政府并没有考虑到以此为中心积极进行相关改革,而是各种改革同时并举。以至于预备立宪在国会请愿运动的影响下多次变更,也不能满足立宪派的要求,使人们对新政失去了信任感,立宪派也因此由失望走向决裂。

材料二:在改革过程中,清廷不断地集权满族贵族,皇族内阁的出台进一步激化了满汉矛盾,加深了信任危机。铁路干线国有政策进一步激化了士绅与民众的不满情绪,加深了统治危机。

材料三:清政新政是一场涉及面极广的改革运动,它不仅涉及到政治体制的改革,而涉及到经济、军事、法律、文化教育等方面的改革,虽然许多方面的改革在执行上大打折扣,但是新政的实行对中国的近代化变迁产生了不容忽视的影响,它是中国近代化进程中的重要一环。

请同学们结合史料和课本108页的相关内容,思考:清末新政失败的原因以及其影响。

失败的原因:

政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。

影响:

越来越多的人认识到只有推翻这个腐败的政府,中国才有希望,转而支持革命。

知识拓展:“种瓜得豆”的清末新政

清末民族资本主义的发展,为资产阶级民主革命提供了经济基础;民族资产阶级力量的壮大,为资产阶级民主革命提供了阶级基础;办学和留学热潮的出现,使青年学生和知识分子阶层成为民主革命的群众基础;由于清末新军的出现,革命党人把工作重点转移到新军,新军逐渐成了清政府的掘墓人,推动了民主革命的发展。

2.资产阶级民主革命兴起的条件

材料一:人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。故曰:此四者,富强之大经,治国之大本也……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料二:革命为唯一法门,可以拯救中国出于国际交涉之现时危惨地位……我们必要倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日,效法美国选举总统,废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年12月

材料三:孙中山及其革命党人所筹得的款项总额(包括会员会费、外国援助、华侨捐助、贷款)为112.3万余港元。夫以四百兆苍生之众,数百里土地之饶,固可发奋为雄,无敌以天下。乃以庸奴误国,涂(荼)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。……蚕食鲸吞,已效尤于接踵;瓜分豆剖,实堪虑于目前。

——《孙中山全集》

请同学们结合史料和课本第109页,总结资产阶级民主革命兴起的条件。

兴起的条件:

组织上:1894年11月在擅香山组织兴中会(中国第一个资产阶级革命团体),走上了革命道路。1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

思想上:孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会纲领;提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”;革命派积极宣传革命理论和主张。

军事上:孙中山还组织了多次反清武装起义;1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。

知识拓展:三民主义的评价。

进步性:是资产阶级的民主革命纲领,反映了资产阶级的利益和要求,推动了资产阶级的建立;

局限性:没有明确的提出反帝主张,不敢动手发动群众,没有彻底地土地革命纲领,具有很大的空想性。

3.预备立宪

材料一:十九世纪晚期,中国的经济结构和阶级结构已发生了明显变化,资产阶级旧民主主义革命正在兴起,封建专制主义制度与发展资本主义生产关系的矛盾、与不断高涨的民主思潮的矛盾,都已十分尖锐。

材料二:不愿接受任何变革的清朝统治集团,在义和团运动的沉重打击下和资产阶级革命的震撼下觉察到,如再不作任何"革新"的表示,必将"全局糜烂","溃决难收",必须慎重选择"善后之策",才能苟延残喘,保持危在旦夕的统治地位。

请同学们结合史料和课本第109页,总结预备立宪的背景和目的。

背景:

革命运动蓬勃发展。

目的:

遏制革命势力,维护清朝统治。

过程:

1906年,宣布预备立宪。

1908年颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

1911年,清政府组织“皇族内阁”。

知识拓展:皇族内阁

皇族内阁:1911年5月,清政府为迎合“预备立宪”而设立的以皇族成员为主导的内阁。清政府撤裁军机处,设内阁,任命奕劻为内阁总理大臣。阁员13人,满人有9名,汉人只有4人,而满人中皇族成员竟占7名,而且居于领导地位。因而这一内阁被称为“皇族内阁”。皇族内阁的出现,表明“预备立宪”只是场骗局,使立宪派的极度失望,离心倾向日益加深。

材料:1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁。由庆亲王奕劻任总理大臣,在十三名国务大臣中,汉族官僚四名,蒙古旗人一名,满族八名,其中皇族又占五人,被讥为“皇族内阁”。至此,清政府借“预备立宪”欺骗国人,达到贵族集权、镇压民主革命的目的完全暴露,立宪派的幻想随之破灭,民主革命更加高涨。

请同学们结合史料和课本,总结预备立宪的结果和影响。

结果:皇族内阁的出台证明预备立宪是个骗局。

影响:不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

武昌起义与

中华民国的建立

1.武昌起义

材料一:1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,吴兆麟被推举为临时总指挥。

材料二:1911年10月10日晚上10点30分,起义军分三路进攻总督署和旁边的第八镇司令部。并命已入城之炮8标则在中和门及蛇山占领发射阵地,向督署进行轰炸。

材料三:阳、汉口的革命党人闻风而动,分别于1911年10月11日夜、1911年10月12日光复汉阳和汉口。起义军掌控武汉三镇后,湖北军政府成立,黎元洪被推举为都督,改国号为中华民国,并号召各省民众起义响应。

请同学们结合史料和课本,总结武昌起义的过程、结果和影响。

有利时机:

四川发生保路运动,新军入川镇压,湖北防务空虚。

爆发:

1911年10月10日,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。随后其他各军的士兵纷纷响应。

结果:

起义军控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

影响:

武昌起义胜利后两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

2.中华民国建立

材料:1911年辛亥革命爆发后,革命党在南京建立临时政府,各省代表推举孙中山为临时大总统,1912年元月民国正式建立。

请同学们结合史料和课本,总结中华民国建立的过程。

建立:

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山当选为第一任临时大总统。

3.革命成果落入袁世凯手中

材料:袁世凯在帝国主义的支持下,采取卑劣的手段窃取了辛亥革命的胜利果实。对清政府,利用革命进行逼宫;对革命党人采取一打一拉的狡猾伎俩。武昌起义爆发后,利用革命势力的迅猛发展迫使清政府让他任内阁总理,执掌了全国军政大权。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命成果是如何落入到袁世凯手中的。

过程:

袁世凯在英国等列强支持下,以武力威胁革命势力,又利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议;

孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统;

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束;

2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统,辛亥革命的成果就这样落到北洋军阀首领袁世凯的手中。

4.《中华民国临时约法》的颁布

材料一:中华民国之主权,属于国民全体。中华民团人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区……人民享有人身居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信和信教的自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。同时规定,人民有纳税、服役等义务。

材料二:中华民国之立法权,以参议院行使……临时大总统代表临时政府,总揽政务……法院依法律审判民事诉讼及刑……法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

材料三:国务员辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副暑之。

请同学们结合史料和课本,思考:《中华民国临时约法》。

目的:

为了防止袁世凯专权

时间:

1912年3月11日

内容:

中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、选举等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令;等等。

原则:

体现了民主共和原则、责任内阁制原则。

影响:

《中华民国临时约法》实际上确立了责任内阁制(对总统权力的制约)。

性质:

是中国历史上第一部具有资产阶级共和国性质的重要文件。

辛亥革命的历史意义

材料一:辛亥革命给封建专制制度以致命的一击。它推翻了统治中国二百六十多年的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,推动了历史的前进。辛亥革命使人民获得了一些民主和共和的权利,从此,民主共和的观念深入人心。

材料二:辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。辛亥革命以后,帝国主义不得不一再更换他们的在华代理人,但再也找不到能够控制全局的统治工具,再也无力在中国建立比较稳定的统治秩序。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命的历史意义。

性质:

开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

历史意义:

政治上:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体;推翻了“洋人的朝廷”,客观上打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件;

思想上:传播了民主共和理念,推动了中华民族的思想解放,冲破了封建思想的牢笼;

社会生活上:促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化;

历史局限:

辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

材料一:领导辛亥革命的民族资产阶级是一个在经济上和政治上十分软弱的阶级。所以,尽管其因受帝国主义和封建主义的压迫,具有反帝反封建的革命要求,但在革命斗争中,却时常表现出明显的软弱性和妥协性。他们没有也不可能提出一个彻底的反帝反封建的革命纲领。

材料二:资产阶级革命派发动和组织群众的工作,和新军这个狭小的范围,而没有深入到广大农民、手工业者中去。同时辛亥革命缺乏一个组织严密、坚强有力的资产阶级革命政党。作为辛亥革命的领导者,同盟会未能胜任其历史使命。

请同学们结合史料和课本,思考:辛亥革命失败的原因。

原因:

客观方面:帝国主义的干涉破坏;袁世凯手中的武装力量及反革命手腕;革命政府内的立宪派与旧官僚的趁机进攻。

主观方面:资产阶级革命派自身的软弱性、妥协性。

软弱性、妥协性的具体表现:

革命纲领中不敢明确提出反帝要求,革命过程中幻想得到帝国主义支持,承认清政府与帝国主义签订的不平等条约;没有彻底的土地革命纲领,不能发动、依靠广大的人民群众;革命政党内部成分复杂,组织涣散,对革命目标和对袁世凯的认识不清。

知识拓展:如何衡量一场革命的成败

衡量一场革命的成败,关键是看革命的根本目的和预定目标是否在很大程度上达到了。辛亥革命作为一场反帝反封建的资产阶级民族民主革命,其根本目的是推翻帝国主义压迫,废除封建制度,使中国成为真正的民主共和国,为资本主义的发展开辟道路。从最终结果看,辛亥革命的胜利果实旁落,反帝反封建的革命任务没有完成,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,所以说辛亥革命失败了。

典型例题

被马克思称之为世界上“第一个人权宣言”的《独立宣言》在大洋彼岸的中国引起了很大反响,在中国被首次翻译并发表在1901年出版的《国民报》第一期上,1903年,陈天华在《猛国头》中疾呼:“要学那,美利坚,离英自立。”这表明( )

A.中国资产阶级革命的对象是外国殖民主义

B.《独立宣言》推动了中国资产阶级革命

C.中国资产阶级革命以建立民主共和国为目标

D.中国资产阶级革命以美国为学习的榜样

B

孙中山指出:“中国为地球上最老之文明国……国土统一已数千年矣;中间虽有离析分崩之变,然为时不久复合为一。近世五六百年……从无分裂之虞”。他始终认定“吾国必须统一”,并确信“中国终究能统一”。这表明孙中山( )

A.以民族主义实现国家的统一

B.认为近代以来未发生分裂事件

C.要求铲除军阀和列强的统治

D.坚持以民主共和思想统一中国

A

1907年4月,资产阶级革命派在上海创办《神州日报》,该报不用光绪年号,改用干支和公元纪年,仅发售37天就因故休刊。虽然复刊后附送的《神州画报》上仍有不少讽喻时政的漫画,但每期画报都醒目地印有“(大清光绪)宣统×;年×;月×;日神州日报附送”字样。这可用于说明( )

A.舆论准备有条不紊

B.民众发动困境重重

C.大众传媒彰显民意

D.革命形势风起云涌

D

近代中国某一法案规定:“大总统得提出法律案于参议院”,“大总统对参议院议决事件如不同意,得于十日内咨院复议”,“参议院依据法律授予大总统委托立法权”。据此可知,当时( )

A.总统拥有一定的立法权

B.南京临时政府即将成立

C.民国总统拥有专制权力

D.中国进入政党政治时代

A

武昌起义是中国近代史重要的分水岭。蒋廷黻在《中国近代史》中指出,武昌起义以后,一个月之内,湖南、陕西、安徽、江苏、贵州、浙江等十三省相继宣布独立,各独立省选派代表制定临时约法, 并公举孙中山先生为中华民国的临时总统。我们这个古老的帝国,忽然变为民国了。这体现出( )

A.此次政权更迭保持社会秩序基本稳定

B.孙中山领导的武昌起义推翻了清政府

C.中国社会已经蕴藏了民主共和的基础

D.辛亥革命的成功改变了中国社会性质

A

参加过辛亥革命的老人吴玉章说:“从前皇帝自称天子,如果有人说皇帝是强盗、可以被打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被别人看作疯子的人。相反,在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。”出现这种变化的根本原因是( )

A.民族资本主义进一步发展

B.帝国主义扶植袁世凯

C.民主共和观念深入人心

D.民主与科学在中国实现

C

武昌起义发生后,最早对其用“革命”来称谓并且连续密集报道的是《民立报》。1911年10月13日,《申报》开始持续报道辛亥革命,此后,各地报刊纷纷刊载相关消息。事发一个月后,即有专论此事的《中国革命史》出版,《中国革命史》提出:“此次革命甫越数星期,响应之地已非一处。”上述史实说明( )

A.辛亥革命产生广泛的社会影响

B.辛亥革命促进近代报刊兴起

C.民主共和思想深入人心

D.民国政府注重舆论宣传

A

播放结束

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进