第19课《枣儿》课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《枣儿》

教学目标

1.熟悉剧情,领悟剧本中人物的思想感情。

2.揣摩情节、语言,理解作品的象征意义,培养学生对戏剧的品评鉴赏能力。

3.了解我国社会转型期人们的生存状况,正确认识和适应时代发展带来的变化,走出封闭,走出传统迈进现代社会的新生活。

新课导入

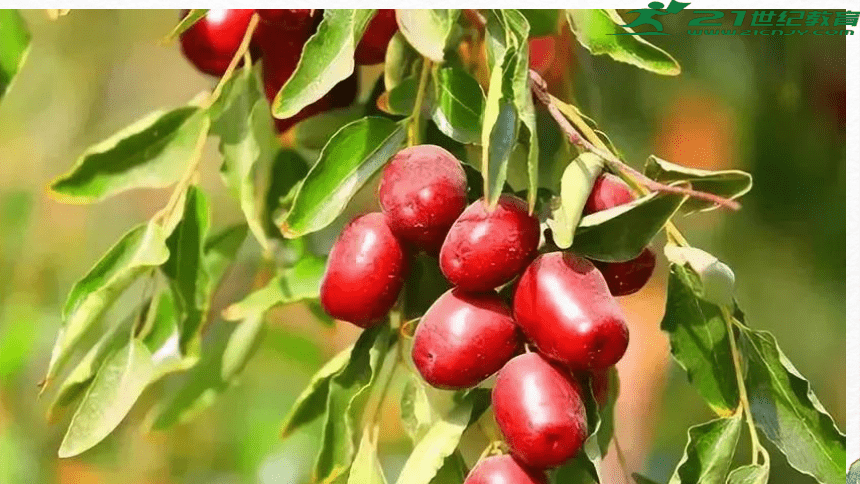

数不清的枣儿,爹喊自己的娃来吃,别人的娃却来了;娃喊自己的爹吃,身边却只是别人的爹。他们使劲喊,娃不应,爹也不应。漫山遍野无人应。田野里只回荡着祖孙二人无比热烈却又近乎无望的呼喊。为什么这饱含着爹娘生命的人性和人情果竟唤不回从小也是由它奶大养大的儿孙这枣儿啊。到底是苦涩还是香甜

作者介绍

何冀平,中国剧作家。中央戏剧学院戏剧文学系毕业,毕业后从事专职戏剧创作,曾任北京人民艺术剧院编剧。1988年,何冀平创作的《天下第一楼》演出后轰动京城,演出场次仅次于《茶馆》,被誉为当代现实主义经典。

文体知识

戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本。戏剧的表演形式多种多样,常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、皮影戏等。戏剧是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事的一种综合艺术。

戏剧的起源实不可考,有多种假说。比较主流的看法有二:一为原始宗教的巫术仪式,比如上古中文,“巫”、“舞”、“武”三字同源,可能是对一种乞求战斗胜利的巫术活动的合称,即戏剧的原始形态。另一为劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演,这种说法主要依据是古希腊戏剧,它被认为是起源于酒神祭祀。

整体理解

课文围绕“枣儿”写了哪些故事?

1.闹灾荒枣儿救命;

2.枣儿吓跑日本鬼子;

3.老人儿子枣儿名字的由来;

4.枣树是怎样长出来的。

课文概括

在乡间一棵挂满红枣的老树下。一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣。儿”的往事,流露出自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,流露出自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

课文理解

文中的主要人物是老人和孩子他们分虽有怎样的性格特点

孩子:天真、活泼、稚嫩、可爱、善良、善解人意,孝顺的性格特点。

老人:善良、善解人意,疼爱孩子、纯朴、关心下一代。

开头和结尾相同之处都用了童谣的形式,开头和结尾也有不同之处,不同之处有哪些 这对表现文章的中心有何作用

明确:结尾所用童谣与开头有所变化,由幕后换为台前,由哼唱变成

呼喊,由没有人回应转为无数个童声呼唤。这样既与开头相呼应,又强化了剧中的情景和内容,深化了全剧的思想感情。

剧中采用了象征手法,“枣儿”象征着什么

明确:在剧中,枣儿是亲情的象征,是故乡的象征,是传统思想的象征,是精神家园的象征。

1、作者要借枣儿表达什么样的思想感情 运用了什么手法

(对亲情的呼唤,对故乡和传统生活的怀念,对精神家园的渴望;这种通过某一特定的具体形象来表现抽象事物和思想感情的表现手法叫象征。)

语句理解

1、 老人 (对男孩)咱们学猫叫 (见男孩摇头)咱们学狗

爬 (见男孩摇头)咱们过家家 (见男孩摇头)那,爷爷给你讲故事。

明确品评:老人想尽力挽留男孩,从另一个侧面反映出老人从前总是陪儿子玩这些游戏,从而可以看出老人疼爱孩子,关心下一代,很纯朴的性格特点。

2、老人 我等儿子回来。枣儿回来了,就喜欢一边嚼枣儿,一边听我讲故事。

明确品评:晒枣是为了儿子,等儿子回来,看儿子吃枣。执着的等待,表现出老人爱子至真至纯,也可以看出对儿子的疼爱,和盼望儿子的到来。

3、男孩 (掀起外衣,露出红肚兜上的衣袋)爷爷,我瞒着你,还偷偷藏了一颗枣儿,是留给我爹的

明确品评:明知道爹不会回来,但是还暗藏着一颗枣留给他,表现男孩纯真、可爱、善良,孝顺的性格特点。

4、男孩 我娘说,出远门的人,有时候,不认识回家的路了,只要家里人天天喊,他早晚会回来。

明确品评 :这是比喻的说法。“不认识回家的路”,指的是误入歧路,“天天喊”,指的是劝导误入歧路的人。可以看出孩子的天真、可爱,善良。

深层探究

1.老人在与男孩的谈话中,回忆了哪些事情,从中体现了老人什么样的心态?

①儿子“枣儿”这一名字的来历;②儿子只顾摘枣竟尿了自己一脖子;③枣儿小时候一有尿就尿到枣树下;④枣树的由来;⑤枣儿掉落吓跑鬼子保护自己;⑥闹灾荒时靠枣儿活命的故事。

老人在谈话中,时而“自豪”“开怀大笑”,时而“沉默”“闪着泪花”“心事重重”,流露出老人对儿子的思念,对以往岁月的怀念,对故土的热爱,还有一种浓浓的失落感。

2.老人对男孩的态度如何,这反映出老人什么心态?

老人对男孩始终是非常疼爱的。比如,老人请男孩吃枣儿,老人让男孩骑跨在自己肩上摘枣儿,老人给男孩讲故事,老人与男孩拉钩发誓,老人紧紧搂住男孩,“将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼”。

这些都表现了老人对男孩的疼爱,表现出了一种不是祖孙胜似祖孙的长辈对晚辈的关爱,也折射出他对儿子的思念之情。

3.你如何看待文中老人这个形象?

剧中的老人首先是老一辈的农民形象:他一生劳作,不离乡土,如今老迈,儿子离乡外出,他继续留守家园。其次他是具有更普遍意义的老一代的长者形象:他满怀亲情,富有爱心,他关爱已成年的下一代,又疼爱尚年幼的新一代;作为过来人,他怀旧而又传统,面对生活的变化不失爱心、不失希望而又有所失落。

4.说说剧中的男孩是个怎样的形象。

剧中的男孩,思念父亲,喜爱心疼自己的老人,好奇而又懂事,在他身上处处表现了儿童纯真可爱的天性;他的父亲在城里又有了一个家,他爱吃巧克力并盼望父亲带巧克力回来,则体现了男孩成长环境鲜明的时代特征。

【主题思想】

全剧运用象征手法,围绕着“枣儿”展开剧情,通过描写老人和男孩之间的一段亲切交谈,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切思念,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

课堂小结

《枣儿》是香甜的枣儿,也是苦涩的枣儿。那一声声苍凉的、稚嫩的呼喊.发自内心,像根在呼吸,像泉在喷涌。那呼喊,不只是期盼,更是一种给予,一种天赐——是爹娘赐予儿孙赖以生存的精神维系和生命依托,正是这呼喊健全着他们神经。仁满着他们的羽翼,使他们飞得更高、更远。

枣儿是一座永久的家园,又是一座需要护理和更新的家园,我们相信,爹娘享用那移栽他乡的奇异的甜果果时,会品出那甜果果中儿孙小时的尿香味;儿孙回乡品尝爹娘留给自己的枣儿时,仍会由衷地赞叹“还是家乡的枣儿好吃”。

《枣儿》

教学目标

1.熟悉剧情,领悟剧本中人物的思想感情。

2.揣摩情节、语言,理解作品的象征意义,培养学生对戏剧的品评鉴赏能力。

3.了解我国社会转型期人们的生存状况,正确认识和适应时代发展带来的变化,走出封闭,走出传统迈进现代社会的新生活。

新课导入

数不清的枣儿,爹喊自己的娃来吃,别人的娃却来了;娃喊自己的爹吃,身边却只是别人的爹。他们使劲喊,娃不应,爹也不应。漫山遍野无人应。田野里只回荡着祖孙二人无比热烈却又近乎无望的呼喊。为什么这饱含着爹娘生命的人性和人情果竟唤不回从小也是由它奶大养大的儿孙这枣儿啊。到底是苦涩还是香甜

作者介绍

何冀平,中国剧作家。中央戏剧学院戏剧文学系毕业,毕业后从事专职戏剧创作,曾任北京人民艺术剧院编剧。1988年,何冀平创作的《天下第一楼》演出后轰动京城,演出场次仅次于《茶馆》,被誉为当代现实主义经典。

文体知识

戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本。戏剧的表演形式多种多样,常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、皮影戏等。戏剧是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事的一种综合艺术。

戏剧的起源实不可考,有多种假说。比较主流的看法有二:一为原始宗教的巫术仪式,比如上古中文,“巫”、“舞”、“武”三字同源,可能是对一种乞求战斗胜利的巫术活动的合称,即戏剧的原始形态。另一为劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演,这种说法主要依据是古希腊戏剧,它被认为是起源于酒神祭祀。

整体理解

课文围绕“枣儿”写了哪些故事?

1.闹灾荒枣儿救命;

2.枣儿吓跑日本鬼子;

3.老人儿子枣儿名字的由来;

4.枣树是怎样长出来的。

课文概括

在乡间一棵挂满红枣的老树下。一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣。儿”的往事,流露出自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,流露出自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

课文理解

文中的主要人物是老人和孩子他们分虽有怎样的性格特点

孩子:天真、活泼、稚嫩、可爱、善良、善解人意,孝顺的性格特点。

老人:善良、善解人意,疼爱孩子、纯朴、关心下一代。

开头和结尾相同之处都用了童谣的形式,开头和结尾也有不同之处,不同之处有哪些 这对表现文章的中心有何作用

明确:结尾所用童谣与开头有所变化,由幕后换为台前,由哼唱变成

呼喊,由没有人回应转为无数个童声呼唤。这样既与开头相呼应,又强化了剧中的情景和内容,深化了全剧的思想感情。

剧中采用了象征手法,“枣儿”象征着什么

明确:在剧中,枣儿是亲情的象征,是故乡的象征,是传统思想的象征,是精神家园的象征。

1、作者要借枣儿表达什么样的思想感情 运用了什么手法

(对亲情的呼唤,对故乡和传统生活的怀念,对精神家园的渴望;这种通过某一特定的具体形象来表现抽象事物和思想感情的表现手法叫象征。)

语句理解

1、 老人 (对男孩)咱们学猫叫 (见男孩摇头)咱们学狗

爬 (见男孩摇头)咱们过家家 (见男孩摇头)那,爷爷给你讲故事。

明确品评:老人想尽力挽留男孩,从另一个侧面反映出老人从前总是陪儿子玩这些游戏,从而可以看出老人疼爱孩子,关心下一代,很纯朴的性格特点。

2、老人 我等儿子回来。枣儿回来了,就喜欢一边嚼枣儿,一边听我讲故事。

明确品评:晒枣是为了儿子,等儿子回来,看儿子吃枣。执着的等待,表现出老人爱子至真至纯,也可以看出对儿子的疼爱,和盼望儿子的到来。

3、男孩 (掀起外衣,露出红肚兜上的衣袋)爷爷,我瞒着你,还偷偷藏了一颗枣儿,是留给我爹的

明确品评:明知道爹不会回来,但是还暗藏着一颗枣留给他,表现男孩纯真、可爱、善良,孝顺的性格特点。

4、男孩 我娘说,出远门的人,有时候,不认识回家的路了,只要家里人天天喊,他早晚会回来。

明确品评 :这是比喻的说法。“不认识回家的路”,指的是误入歧路,“天天喊”,指的是劝导误入歧路的人。可以看出孩子的天真、可爱,善良。

深层探究

1.老人在与男孩的谈话中,回忆了哪些事情,从中体现了老人什么样的心态?

①儿子“枣儿”这一名字的来历;②儿子只顾摘枣竟尿了自己一脖子;③枣儿小时候一有尿就尿到枣树下;④枣树的由来;⑤枣儿掉落吓跑鬼子保护自己;⑥闹灾荒时靠枣儿活命的故事。

老人在谈话中,时而“自豪”“开怀大笑”,时而“沉默”“闪着泪花”“心事重重”,流露出老人对儿子的思念,对以往岁月的怀念,对故土的热爱,还有一种浓浓的失落感。

2.老人对男孩的态度如何,这反映出老人什么心态?

老人对男孩始终是非常疼爱的。比如,老人请男孩吃枣儿,老人让男孩骑跨在自己肩上摘枣儿,老人给男孩讲故事,老人与男孩拉钩发誓,老人紧紧搂住男孩,“将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼”。

这些都表现了老人对男孩的疼爱,表现出了一种不是祖孙胜似祖孙的长辈对晚辈的关爱,也折射出他对儿子的思念之情。

3.你如何看待文中老人这个形象?

剧中的老人首先是老一辈的农民形象:他一生劳作,不离乡土,如今老迈,儿子离乡外出,他继续留守家园。其次他是具有更普遍意义的老一代的长者形象:他满怀亲情,富有爱心,他关爱已成年的下一代,又疼爱尚年幼的新一代;作为过来人,他怀旧而又传统,面对生活的变化不失爱心、不失希望而又有所失落。

4.说说剧中的男孩是个怎样的形象。

剧中的男孩,思念父亲,喜爱心疼自己的老人,好奇而又懂事,在他身上处处表现了儿童纯真可爱的天性;他的父亲在城里又有了一个家,他爱吃巧克力并盼望父亲带巧克力回来,则体现了男孩成长环境鲜明的时代特征。

【主题思想】

全剧运用象征手法,围绕着“枣儿”展开剧情,通过描写老人和男孩之间的一段亲切交谈,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切思念,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

课堂小结

《枣儿》是香甜的枣儿,也是苦涩的枣儿。那一声声苍凉的、稚嫩的呼喊.发自内心,像根在呼吸,像泉在喷涌。那呼喊,不只是期盼,更是一种给予,一种天赐——是爹娘赐予儿孙赖以生存的精神维系和生命依托,正是这呼喊健全着他们神经。仁满着他们的羽翼,使他们飞得更高、更远。

枣儿是一座永久的家园,又是一座需要护理和更新的家园,我们相信,爹娘享用那移栽他乡的奇异的甜果果时,会品出那甜果果中儿孙小时的尿香味;儿孙回乡品尝爹娘留给自己的枣儿时,仍会由衷地赞叹“还是家乡的枣儿好吃”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读