2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》群文阅读 课件(共48张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》群文阅读 课件(共48张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 10:13:18 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

中国人民从此站起来了!

一切反动派都是纸老虎!

夺取全国胜利,这只是万里长征第一步。

星星之火,可以燎原。

人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人!

自信人生二百年,会当水击三千里!

军民团结如一人,试看天下谁能敌!

枪杆子里面出政权!

在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人!

自己动手,丰衣足食!

与天奋斗其乐无穷!与地奋斗其乐无穷!与人奋斗其乐无穷!

毛泽东经典名言

用知识武装自己的头脑

——《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》群文阅读

01.知人论世

02.理清思路

03.赏析语言

04.探讨意义

课堂环节

任务一:知人论世

知人论世

了解作者

毛泽东(1893-1976),字润之,湖南湘潭人。伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家政家、军事家、书法家。毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一。《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

毛泽东的文章主要有四个特点:

一是有气势,即有革命家的气势---“理直气壮,舍我其谁”;

二是有思想,即有思想家的高度---“理从事出,片言成典”;

三是知识渊博,即有学者式的积累---用典丰富,文库史海,随手拈来;

四是个性化的语言,即政治家加文学家的语言---典雅、通俗、幽默。

在中国共产党艰难成长的历史上,1941年是个值得纪念的时期,在建党20周年的时候,毛泽东同志在革命圣地延安发起了著名的“延安整风运动”,对机械教条地对待马列主义,理论脱离实际,曾给党的革命事业带来极大损失的“左右倾机会主义”进行了彻底清算。在这次“整风运动”中,毛泽东同志作了三个报告:即《整顿党的作风》《反对党八股》《改造我们的学习》,其中影响最大的是《改造我们的学习》。

《改造我们的学习》

写作的针对性

关键词:

写作时间:1941年。

文章出处:选自《毛泽东选集》第三卷。

写作目的:给全党同志看,特别是党员干部看,旨在整顿学风。

论文性质:会议报告。

1963年2月,中共中央召开工作会议,决定在全国范围内开展增产节约和“五反”运动。1963年5月,中共中央在杭州召开总结“四清”运动试点经验的小型会议,讨论和通过了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》。5月20日,中共中央印发了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》)。发布前,毛泽东在这个文件前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的 》的一大段内容,提出应当对我们的同志进行辩证唯物主义认识论的教育。

《人的正确思想是从哪里来的?》

写作的针对性

关键词:

写作时间:1963年。

文章出处:为《中共中央关于目前农村工作若干问题的决定》写的前言,后来独立成篇。

写作目的:给农村工作干部看,旨在提高认识。

论文性质:哲学论文。

任务二:理顺思路

学习活动1:自读课文

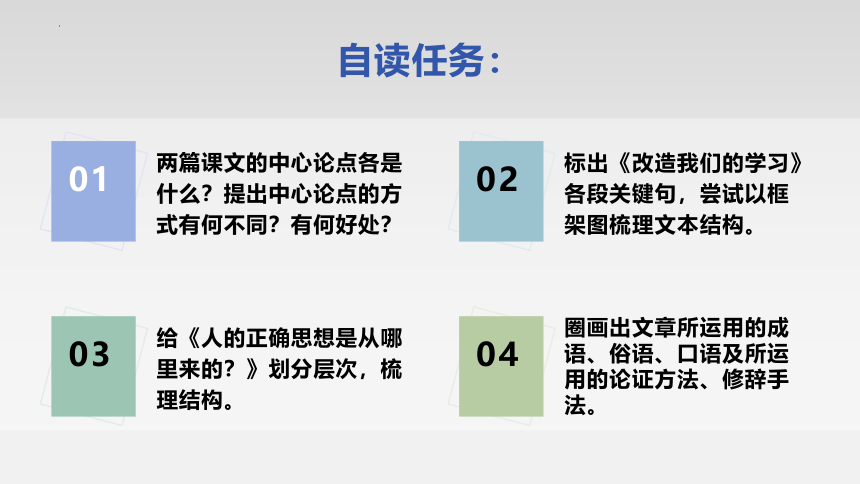

自读任务:

01

两篇课文的中心论点各是什么?提出中心论点的方式有何不同?有何好处?

02

标出《改造我们的学习》各段关键句,尝试以框架图梳理文本结构。

03

给《人的正确思想是从哪里来的?》划分层次,梳理结构。

04

圈画出文章所运用的成语、俗语、口语及所运用的论证方法、修辞手法。

1、两篇课文的中心论点各是什么?提出中心论点的方式有

何不同?有何好处?

《改造我们的学习》:题目即观点,开宗明义,简明扼要,旗帜鲜明。

《人的正确思想是从哪里来的?》:人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。连续设问。

连续设问好处:

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考。

②正误对照,强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出。

③第一个问题引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问题的内容。

提出论点

改造学习制度和方法

分析问题

回顾历史,肯定成绩

指出缺点,总结危害

研究现状:一知半解

研究历史:漆黑一团

研究国际:不会运用

比较两种对立态度

主观主义

马克思主义态度

解决问题

研究周围环境:系统周密

研究中国史:分工合作

研究马列主义:灵活全面

2、标出《改造我们的学习》各段关键句,划出结构框架图,说明论证结构。

层进式

对照式

并列式

请结合《人的正确思想是从哪里来的?》一文内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

人们的正确思想,只能从① 中来

分析问题

从感性认识到④_________的飞跃

从理性认识到⑤ 的飞跃

联系实际,点明意义

社会实践

物质

精神

理性认识

实践

(1)总论② 与③ 的辩证关系

(2)两个飞跃

(3)总结并深化:正确的认识需要多次反复

总结全文

提出论点

层进式

学习活动2:文本细节探究

标题解析

改 造 我 们 的 学 习

“我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。”

“其理由如次”

论述核心

“根据上述意见,我有下列提议”

主张 理由 提议

是什么 为什么 怎么做

人的正确思想是从哪里来的?

文章的标题既反映文章的内容,又受写作对象、时间、目的、要求等因素制约。

①这个标题包含两层意思:一是人的思想是从哪里来的?二是人的正确思想是从哪里来的?这与课文讲的两次飞跃紧密联系,也就是说,标题正确地反映了这篇文章的内容。

②这个标题是针对后文“现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”的现实而提出问题的,是1963年写给农村工作者读的,因此语言通俗易懂;

③用疑问句,有引起读者注意和深思的作用。

重点段落逻辑梳理

详读《改造我们的学习》第三部分:

归纳主观主义态度的表现、类型、特点、危害、实质;

归纳马列主义态度的表现、特点、实质

跳读《改造我们的学习》第二部分与第四部分:

标注这两部分相对应的错误表现与应对措施

主观主义的态度

表现:

对现状不作系统的周密的研究;对历史只懂希腊不懂中国;

对马列主义的研究是无的放矢。

类型:

①研究工作——“教条主义” ②实际工作——“经验主义”

特点

①只凭主观,忽视客观 ②夸夸其谈,华而不实

危害:

害人、害己、害革命

实质:

反科学、反马列主义、党性不纯

马列主义的态度

表现:

对现状作系统的周密的调查和研究;

对历史不割断,懂希腊历史,懂中国历史,懂中外革命史;

对马列主义的理论是有的放矢的研究。

特点:

有的放矢,实事求是。

实质:

党性的表现,是理论和实际统一的作风。

如何理解“有的放矢”“实事求是”?

马克思列宁主义的态度

有的放矢

实事求是

“的”就是中国革命

“矢”就是马克思列宁主义

实事:现实存在的一切事物

求是:研究客观事物的内部联系

第三部分

主观主义的态度

马克思列宁主义的态度

不做周密研究

割断历史

无的放矢

只管理论

只凭热情

科学分析

系统研究

害

自己

害

别人

害

革命

实事求是

有的放矢

三种影响

两类人

解决办法

三种错误

由表及里,层层深入;有针对性地提出了详细占有资料,加以科学的分析和综合的研究的解决办法。

思考:在文章的第二部分,作者已经就党内的学风问题进行分析,第三部分还有必要将两种态度对比分析吗?

危害性

本质

紧迫性

前后一致,逻辑连贯

(一)系统研究周围环境

(二)综合研究近百年中国史

(三)理论联系实际

研究国内国际现状不系统

研究党史、中国近百年史不重视

学习国际的革命经验不解决中国革命的具体问题

跳读:文章的第四部分,作者针对上述三种主观主义存在的错误,就如何改造我们的学习提出了什么应对的方法?

第二部分

第四部分

了解情况(认识世界)

掌握政策(改造世界)

聚集人才

分工合作

研究中国革命实际问题为中心

马克思列宁主义基本原则为方针

重点段落逻辑梳理

再读《人的正确认识是从哪里来的?》的本论部分:

简要概括认识过程的两个飞跃阶段的具体内容

论述实践与认识的关系

把握观点

什么叫感性认识?什么叫理性认识?两者有什么区别?

感性认识 理性认识

反映客观事物的现象、外部联系

以直接感受性为特点

以事物的现象为内容(包括感觉、直觉、表象)

反映客观事物的本质、内部联系

以抽象性和间接性为特点

以事物的本质为内容(包括概念、判断、推理)

简要概述两次飞跃?

第一次飞跃:

客观物质→主观精神

(存在→思想)

第二次飞跃

主观精神→客观物质

(思想→存在)

两次飞跃

只要经过两次飞跃,我们就能形成正确的思想吗?

两次飞跃

第一次飞跃:

客观物质→主观精神

(存在→思想)

第二次飞跃

主观精神→客观物质

(思想→存在)

多次

对两次飞跃的总结

正确思想的形成需要的远不止两次飞跃

链接背景:作者为什么要详细论述认识的两次飞跃和两次飞跃的多次反复对形成正确思想的重要意义?

1956年《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》

精神指示实践

1958年5月,中共八大二次会,正式通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义”的总路线

1959年起“三年自然灾害”,社会主义经济建设遭遇重大挫折

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上

物质到精神

实践检验思想

调整思想改造实践

学习活动3:

分析论证方法

《改造我们的学习》

2、本文是如何论证作者的观点的?

内容 论证方法

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

例证法

例证法

对比论证、引证法、比喻论证

例证法

《改造我们的学习》

比喻论证:“闭塞眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”比喻不作调查研究,凭主观去毫无目的地开展工作;“漆黑一团”比喻对中国古代史,近百年历史一无所知;“消化不了”比喻对马列主义不知深入理解,不领会精神实质。

《人的正确思想从哪里来?》

本文主要运用的论证方法?

道理论证

引论:提出问题,提出论点——人的正确思想,只能从社会实践中来。下文就围绕这一中心论点进行论述。

本论:分析问题,从实践与认识的关系上,论述认识的辩证过程和规律,阐述了人的正确思想形成的过程,有力地论证了中心论点。

结论:解决问题,联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。

论证思路

任务三:赏析语言

准确严密

思考:两篇的论证语言有何不同?请结合原文分析。

改造:从根本上改变旧的、创造新的,使适应新的形式和需要

改变:改换、更动;事物发生显著差别

改良:去掉事物的个别缺点,使更适合要求;改善

《改造我们的学习》能不能把“改造”换成“改变”或者“改良”?

“当然,上面我所说的是我们党里的极坏的典型,不是说普遍如此,但是确实存在着这种典型,而且为数相当的多,危害相当的大,不可等闲视之。”

两句话运用了两组关联词,“是……不是”“但是……而且”。先强调了这些问题是很坏的典型,而不是普遍现象,转而又强调这些问题是确实存在的,最后强调了这些危害之大。句群之间通过关联词的连接表明语义的转折与强调,既表明了我党在学习上不是一无是处的,同时又使人看到了问题的严重性。思维辩证、严密,又具有针对性。

《改造我们的学习》

文章开头写道“…人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”语言上有什么特点?

用了两个“只能”,把它放在介宾短语前面,起到了限制作用,说明人的正确思想来自实践是唯一的,回答非常肯定,特别是后一个“只能”,进步具体地说明了人的正确思想来自社会实践的道理。

《人的正确思想是从哪里来的?》

《人的正确思想是从哪里来的?》

“一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。”

“一般的说来”指明了后一判断的前提是就一般情况而言的,在语法上为状语,在句子前头起评注作用,避免了一概而论;“特别是”则强调了这一判断所适用的范围。 “有时候”专指敌强我弱的时候;“有些”指即使这种时候的失败也不能一概而论。“并”加强否定语气,略带反驳意味,因为人们总以为既然失败就不能说明指导思想正确;“暂时”说明特殊情况并不是长期存在的。

《改造我们的学习》:生动形象,富有气势

这两种人都凭主观,忽视客观实际事物的存在。或作讲演,则甲乙丙丁,一二三四的一大串;或作文章,则夸夸其谈的一大篇。无实事求是之意,有哗众取宠之心。华而不实,脆而不坚。自以为是,老子天下第一,“钦差大臣”满天飞。这就是我们队伍中若干同志的作风。这种作风,拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。总之,这种反科学的反马克思列宁主义的主观主义的方法,是共产党的大敌,是工人阶级的大敌,是人民的大敌,是民族的大敌,是党性不纯的一种表现。大敌当前,我们有打倒它的必要。只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。我们应当说,没有科学的态度,即没有马克思列宁主义的理论和实践统一的态度,就叫做没有党性,或叫做党性不完全。

对偶、对比、排比、比喻

有一副对子,是替这种人画像的。那对子说:

墙上芦苇,头重脚轻根底浅;

山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

对于没有科学态度的人,对于只知背诵马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作中的若干词句的人,对于徒有虚名并无实学的人,你们看,像不像?如果有人真正想诊治自己的毛病的话,我劝他把这副对子记下来;或者再勇敢一点,把它贴在自己房子里的墙壁上。马克思列宁主义是科学,科学是老老实实的学问,任何一点调皮都是不行的。我们还是老实一点吧!

毛泽东引用明代解缙的话,前一句把那些学习根基不深厚的人比喻为芦苇,只会随风摇摆,四处附和;后一句把那些倚老卖老、没有真才实学的人比喻为竹笋,空有其表,华而不实。毛泽东以此作比喻论证,给那些主观主义者画像,从而形象有力地讽刺了主观主义学风。

成语和口语结合使用,或凝练含蓄,或通俗易懂,或幽默风趣,不仅化枯燥为活泼,而且拉近了和听众读者的距离,使文章更有亲和力和说服力。

运用多种修辞手法来增强行文的气势。作者善于运用整齐的整句、排比、反复、对偶等修辞手法,使论证更加有力。

善于运用比喻,把抽象的道理化为具有某种形象性的生动表述,如“留声机”“墙上芦苇”“山间竹笋”“有的放矢”等,使所要阐述的道理更加深入浅出。

文章所体现的论述语言特点

精辟 通俗 幽默

文章所体现的作者个人语言风格

严谨 透彻 鲜明

分析

结构层次

俚语古语

关联词

排比对偶

任务四:探讨意义

启示的深刻性

阅读和写作范例。本文从结构形式上给我们提供了阅读和写作议论文的良好范例。议论文一般的结构形式,在总体上是共同的、不可逾越的。这就是:引论——开头——提出问题,本论——本体——分析问题,结论——结尾——解决问题。

语言表达的通俗性。写文章使用语言,怎样才是高明的?本文生动地告诉我们,朴素、平实,采用群众的活泼新鲜的语言,照样可以阐明道理。

提高对实践的重要性的认识。从理论上弄清楚认识和实践的关系。

启示的深刻性(联系现实)

人的正确思想,只能从社会实践中来。只有从实践中来,又经过实践检验的理性认识,才是真正的科学知识。

当今社会,我们每天都要面对海量的信息,这些信息真假混杂,令人难辨,这就需要我们独立思考,透过现象看本质,做到不信谣、不传谣。

疫情面前,对疫情信息的高度关注和极度敏感本是人之常情,但我们应有基本的科学常识,要能准确判断这些所谓的“信息”“知识”是否符合科学常识,是否经过实践的检验。我们要多一分理智,多一点责任,多一点思考,头脑清晰,明辨是非。

词语积累

辩证:辨析考证。

滔滔不绝:像流水一般不间断,形容话很多,说起来没个完。

精辟:(见解、理论)深刻;透彻。

高屋建瓴:把瓶子里的水从高层顶上倾倒。比喻居高临下,不可阻遏。

酣畅淋漓:形容非常畅快、舒适。 常指文章绘画、文艺作品感情饱满,笔意流畅,情感得到充分抒发。

中国人民从此站起来了!

一切反动派都是纸老虎!

夺取全国胜利,这只是万里长征第一步。

星星之火,可以燎原。

人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人!

自信人生二百年,会当水击三千里!

军民团结如一人,试看天下谁能敌!

枪杆子里面出政权!

在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人!

自己动手,丰衣足食!

与天奋斗其乐无穷!与地奋斗其乐无穷!与人奋斗其乐无穷!

毛泽东经典名言

用知识武装自己的头脑

——《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》群文阅读

01.知人论世

02.理清思路

03.赏析语言

04.探讨意义

课堂环节

任务一:知人论世

知人论世

了解作者

毛泽东(1893-1976),字润之,湖南湘潭人。伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家政家、军事家、书法家。毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一。《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

毛泽东的文章主要有四个特点:

一是有气势,即有革命家的气势---“理直气壮,舍我其谁”;

二是有思想,即有思想家的高度---“理从事出,片言成典”;

三是知识渊博,即有学者式的积累---用典丰富,文库史海,随手拈来;

四是个性化的语言,即政治家加文学家的语言---典雅、通俗、幽默。

在中国共产党艰难成长的历史上,1941年是个值得纪念的时期,在建党20周年的时候,毛泽东同志在革命圣地延安发起了著名的“延安整风运动”,对机械教条地对待马列主义,理论脱离实际,曾给党的革命事业带来极大损失的“左右倾机会主义”进行了彻底清算。在这次“整风运动”中,毛泽东同志作了三个报告:即《整顿党的作风》《反对党八股》《改造我们的学习》,其中影响最大的是《改造我们的学习》。

《改造我们的学习》

写作的针对性

关键词:

写作时间:1941年。

文章出处:选自《毛泽东选集》第三卷。

写作目的:给全党同志看,特别是党员干部看,旨在整顿学风。

论文性质:会议报告。

1963年2月,中共中央召开工作会议,决定在全国范围内开展增产节约和“五反”运动。1963年5月,中共中央在杭州召开总结“四清”运动试点经验的小型会议,讨论和通过了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》。5月20日,中共中央印发了《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即《前十条》)。发布前,毛泽东在这个文件前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的 》的一大段内容,提出应当对我们的同志进行辩证唯物主义认识论的教育。

《人的正确思想是从哪里来的?》

写作的针对性

关键词:

写作时间:1963年。

文章出处:为《中共中央关于目前农村工作若干问题的决定》写的前言,后来独立成篇。

写作目的:给农村工作干部看,旨在提高认识。

论文性质:哲学论文。

任务二:理顺思路

学习活动1:自读课文

自读任务:

01

两篇课文的中心论点各是什么?提出中心论点的方式有何不同?有何好处?

02

标出《改造我们的学习》各段关键句,尝试以框架图梳理文本结构。

03

给《人的正确思想是从哪里来的?》划分层次,梳理结构。

04

圈画出文章所运用的成语、俗语、口语及所运用的论证方法、修辞手法。

1、两篇课文的中心论点各是什么?提出中心论点的方式有

何不同?有何好处?

《改造我们的学习》:题目即观点,开宗明义,简明扼要,旗帜鲜明。

《人的正确思想是从哪里来的?》:人的正确思想只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。连续设问。

连续设问好处:

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考。

②正误对照,强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出。

③第一个问题引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问题的内容。

提出论点

改造学习制度和方法

分析问题

回顾历史,肯定成绩

指出缺点,总结危害

研究现状:一知半解

研究历史:漆黑一团

研究国际:不会运用

比较两种对立态度

主观主义

马克思主义态度

解决问题

研究周围环境:系统周密

研究中国史:分工合作

研究马列主义:灵活全面

2、标出《改造我们的学习》各段关键句,划出结构框架图,说明论证结构。

层进式

对照式

并列式

请结合《人的正确思想是从哪里来的?》一文内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

人们的正确思想,只能从① 中来

分析问题

从感性认识到④_________的飞跃

从理性认识到⑤ 的飞跃

联系实际,点明意义

社会实践

物质

精神

理性认识

实践

(1)总论② 与③ 的辩证关系

(2)两个飞跃

(3)总结并深化:正确的认识需要多次反复

总结全文

提出论点

层进式

学习活动2:文本细节探究

标题解析

改 造 我 们 的 学 习

“我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下。”

“其理由如次”

论述核心

“根据上述意见,我有下列提议”

主张 理由 提议

是什么 为什么 怎么做

人的正确思想是从哪里来的?

文章的标题既反映文章的内容,又受写作对象、时间、目的、要求等因素制约。

①这个标题包含两层意思:一是人的思想是从哪里来的?二是人的正确思想是从哪里来的?这与课文讲的两次飞跃紧密联系,也就是说,标题正确地反映了这篇文章的内容。

②这个标题是针对后文“现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”的现实而提出问题的,是1963年写给农村工作者读的,因此语言通俗易懂;

③用疑问句,有引起读者注意和深思的作用。

重点段落逻辑梳理

详读《改造我们的学习》第三部分:

归纳主观主义态度的表现、类型、特点、危害、实质;

归纳马列主义态度的表现、特点、实质

跳读《改造我们的学习》第二部分与第四部分:

标注这两部分相对应的错误表现与应对措施

主观主义的态度

表现:

对现状不作系统的周密的研究;对历史只懂希腊不懂中国;

对马列主义的研究是无的放矢。

类型:

①研究工作——“教条主义” ②实际工作——“经验主义”

特点

①只凭主观,忽视客观 ②夸夸其谈,华而不实

危害:

害人、害己、害革命

实质:

反科学、反马列主义、党性不纯

马列主义的态度

表现:

对现状作系统的周密的调查和研究;

对历史不割断,懂希腊历史,懂中国历史,懂中外革命史;

对马列主义的理论是有的放矢的研究。

特点:

有的放矢,实事求是。

实质:

党性的表现,是理论和实际统一的作风。

如何理解“有的放矢”“实事求是”?

马克思列宁主义的态度

有的放矢

实事求是

“的”就是中国革命

“矢”就是马克思列宁主义

实事:现实存在的一切事物

求是:研究客观事物的内部联系

第三部分

主观主义的态度

马克思列宁主义的态度

不做周密研究

割断历史

无的放矢

只管理论

只凭热情

科学分析

系统研究

害

自己

害

别人

害

革命

实事求是

有的放矢

三种影响

两类人

解决办法

三种错误

由表及里,层层深入;有针对性地提出了详细占有资料,加以科学的分析和综合的研究的解决办法。

思考:在文章的第二部分,作者已经就党内的学风问题进行分析,第三部分还有必要将两种态度对比分析吗?

危害性

本质

紧迫性

前后一致,逻辑连贯

(一)系统研究周围环境

(二)综合研究近百年中国史

(三)理论联系实际

研究国内国际现状不系统

研究党史、中国近百年史不重视

学习国际的革命经验不解决中国革命的具体问题

跳读:文章的第四部分,作者针对上述三种主观主义存在的错误,就如何改造我们的学习提出了什么应对的方法?

第二部分

第四部分

了解情况(认识世界)

掌握政策(改造世界)

聚集人才

分工合作

研究中国革命实际问题为中心

马克思列宁主义基本原则为方针

重点段落逻辑梳理

再读《人的正确认识是从哪里来的?》的本论部分:

简要概括认识过程的两个飞跃阶段的具体内容

论述实践与认识的关系

把握观点

什么叫感性认识?什么叫理性认识?两者有什么区别?

感性认识 理性认识

反映客观事物的现象、外部联系

以直接感受性为特点

以事物的现象为内容(包括感觉、直觉、表象)

反映客观事物的本质、内部联系

以抽象性和间接性为特点

以事物的本质为内容(包括概念、判断、推理)

简要概述两次飞跃?

第一次飞跃:

客观物质→主观精神

(存在→思想)

第二次飞跃

主观精神→客观物质

(思想→存在)

两次飞跃

只要经过两次飞跃,我们就能形成正确的思想吗?

两次飞跃

第一次飞跃:

客观物质→主观精神

(存在→思想)

第二次飞跃

主观精神→客观物质

(思想→存在)

多次

对两次飞跃的总结

正确思想的形成需要的远不止两次飞跃

链接背景:作者为什么要详细论述认识的两次飞跃和两次飞跃的多次反复对形成正确思想的重要意义?

1956年《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》

精神指示实践

1958年5月,中共八大二次会,正式通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义”的总路线

1959年起“三年自然灾害”,社会主义经济建设遭遇重大挫折

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上

物质到精神

实践检验思想

调整思想改造实践

学习活动3:

分析论证方法

《改造我们的学习》

2、本文是如何论证作者的观点的?

内容 论证方法

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

例证法

例证法

对比论证、引证法、比喻论证

例证法

《改造我们的学习》

比喻论证:“闭塞眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”比喻不作调查研究,凭主观去毫无目的地开展工作;“漆黑一团”比喻对中国古代史,近百年历史一无所知;“消化不了”比喻对马列主义不知深入理解,不领会精神实质。

《人的正确思想从哪里来?》

本文主要运用的论证方法?

道理论证

引论:提出问题,提出论点——人的正确思想,只能从社会实践中来。下文就围绕这一中心论点进行论述。

本论:分析问题,从实践与认识的关系上,论述认识的辩证过程和规律,阐述了人的正确思想形成的过程,有力地论证了中心论点。

结论:解决问题,联系实际,指明学习辩证唯物论的认识论的重要意义。

论证思路

任务三:赏析语言

准确严密

思考:两篇的论证语言有何不同?请结合原文分析。

改造:从根本上改变旧的、创造新的,使适应新的形式和需要

改变:改换、更动;事物发生显著差别

改良:去掉事物的个别缺点,使更适合要求;改善

《改造我们的学习》能不能把“改造”换成“改变”或者“改良”?

“当然,上面我所说的是我们党里的极坏的典型,不是说普遍如此,但是确实存在着这种典型,而且为数相当的多,危害相当的大,不可等闲视之。”

两句话运用了两组关联词,“是……不是”“但是……而且”。先强调了这些问题是很坏的典型,而不是普遍现象,转而又强调这些问题是确实存在的,最后强调了这些危害之大。句群之间通过关联词的连接表明语义的转折与强调,既表明了我党在学习上不是一无是处的,同时又使人看到了问题的严重性。思维辩证、严密,又具有针对性。

《改造我们的学习》

文章开头写道“…人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”语言上有什么特点?

用了两个“只能”,把它放在介宾短语前面,起到了限制作用,说明人的正确思想来自实践是唯一的,回答非常肯定,特别是后一个“只能”,进步具体地说明了人的正确思想来自社会实践的道理。

《人的正确思想是从哪里来的?》

《人的正确思想是从哪里来的?》

“一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。”

“一般的说来”指明了后一判断的前提是就一般情况而言的,在语法上为状语,在句子前头起评注作用,避免了一概而论;“特别是”则强调了这一判断所适用的范围。 “有时候”专指敌强我弱的时候;“有些”指即使这种时候的失败也不能一概而论。“并”加强否定语气,略带反驳意味,因为人们总以为既然失败就不能说明指导思想正确;“暂时”说明特殊情况并不是长期存在的。

《改造我们的学习》:生动形象,富有气势

这两种人都凭主观,忽视客观实际事物的存在。或作讲演,则甲乙丙丁,一二三四的一大串;或作文章,则夸夸其谈的一大篇。无实事求是之意,有哗众取宠之心。华而不实,脆而不坚。自以为是,老子天下第一,“钦差大臣”满天飞。这就是我们队伍中若干同志的作风。这种作风,拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。总之,这种反科学的反马克思列宁主义的主观主义的方法,是共产党的大敌,是工人阶级的大敌,是人民的大敌,是民族的大敌,是党性不纯的一种表现。大敌当前,我们有打倒它的必要。只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。我们应当说,没有科学的态度,即没有马克思列宁主义的理论和实践统一的态度,就叫做没有党性,或叫做党性不完全。

对偶、对比、排比、比喻

有一副对子,是替这种人画像的。那对子说:

墙上芦苇,头重脚轻根底浅;

山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

对于没有科学态度的人,对于只知背诵马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作中的若干词句的人,对于徒有虚名并无实学的人,你们看,像不像?如果有人真正想诊治自己的毛病的话,我劝他把这副对子记下来;或者再勇敢一点,把它贴在自己房子里的墙壁上。马克思列宁主义是科学,科学是老老实实的学问,任何一点调皮都是不行的。我们还是老实一点吧!

毛泽东引用明代解缙的话,前一句把那些学习根基不深厚的人比喻为芦苇,只会随风摇摆,四处附和;后一句把那些倚老卖老、没有真才实学的人比喻为竹笋,空有其表,华而不实。毛泽东以此作比喻论证,给那些主观主义者画像,从而形象有力地讽刺了主观主义学风。

成语和口语结合使用,或凝练含蓄,或通俗易懂,或幽默风趣,不仅化枯燥为活泼,而且拉近了和听众读者的距离,使文章更有亲和力和说服力。

运用多种修辞手法来增强行文的气势。作者善于运用整齐的整句、排比、反复、对偶等修辞手法,使论证更加有力。

善于运用比喻,把抽象的道理化为具有某种形象性的生动表述,如“留声机”“墙上芦苇”“山间竹笋”“有的放矢”等,使所要阐述的道理更加深入浅出。

文章所体现的论述语言特点

精辟 通俗 幽默

文章所体现的作者个人语言风格

严谨 透彻 鲜明

分析

结构层次

俚语古语

关联词

排比对偶

任务四:探讨意义

启示的深刻性

阅读和写作范例。本文从结构形式上给我们提供了阅读和写作议论文的良好范例。议论文一般的结构形式,在总体上是共同的、不可逾越的。这就是:引论——开头——提出问题,本论——本体——分析问题,结论——结尾——解决问题。

语言表达的通俗性。写文章使用语言,怎样才是高明的?本文生动地告诉我们,朴素、平实,采用群众的活泼新鲜的语言,照样可以阐明道理。

提高对实践的重要性的认识。从理论上弄清楚认识和实践的关系。

启示的深刻性(联系现实)

人的正确思想,只能从社会实践中来。只有从实践中来,又经过实践检验的理性认识,才是真正的科学知识。

当今社会,我们每天都要面对海量的信息,这些信息真假混杂,令人难辨,这就需要我们独立思考,透过现象看本质,做到不信谣、不传谣。

疫情面前,对疫情信息的高度关注和极度敏感本是人之常情,但我们应有基本的科学常识,要能准确判断这些所谓的“信息”“知识”是否符合科学常识,是否经过实践的检验。我们要多一分理智,多一点责任,多一点思考,头脑清晰,明辨是非。

词语积累

辩证:辨析考证。

滔滔不绝:像流水一般不间断,形容话很多,说起来没个完。

精辟:(见解、理论)深刻;透彻。

高屋建瓴:把瓶子里的水从高层顶上倾倒。比喻居高临下,不可阻遏。

酣畅淋漓:形容非常畅快、舒适。 常指文章绘画、文艺作品感情饱满,笔意流畅,情感得到充分抒发。