第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 16:30:01 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第19课 辛亥革命

本课目标:

了解孙中山三民主义的基本内容;

理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性;

辛亥革命的含义:

广义的辛亥革命是指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝帝制,建立资产阶级民主共和国进行的一系列斗争(从1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实)。

因武昌起义发生于旧历辛亥年,人们把武昌起义称为狭义的辛亥革命。

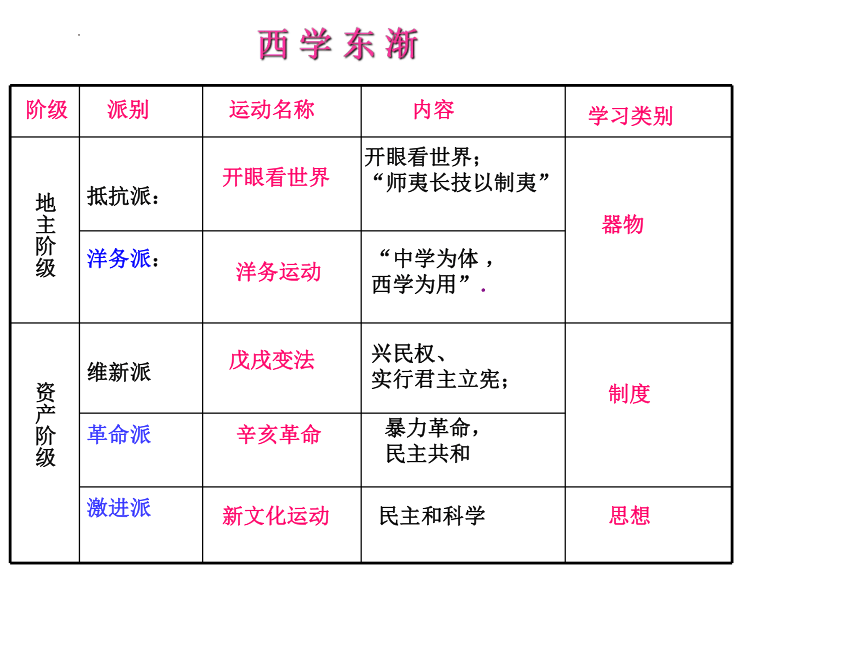

西方列强的入侵

派别

运动名称

内容

学习类别

抵抗派:

洋务派:

维新派

激进派

革命派

开眼看世界

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

开眼看世界;

“师夷长技以制夷”

“中学为体 ,

西学为用”.

兴民权、

实行君主立宪;

暴力革命,

民主共和

民主和科学

器物

制度

思想

阶级

地主阶级

资产阶级

西 学 东 渐

一、资产阶级民主革命的兴起

1.清末新政

政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,

清政府不可能为中国找到真正的出路。

(2)背景:

遭受重挫的清政府试图通过

实行“新政”进行“自救”。

(1)时间:

1901—1911

(3)内容:

官制、军事、商业、教育等

方面进行一系列改革。

(4)认识:

2.民主革命的兴起

年轻时的孙中山(17岁)

孙中山先生的人生经历

1866:出生在广东省香山县(今中山市)翠亨村的一个普通农民家庭。

1879-1883:美国檀香山就学 。

1883-1892:香港求学,毕业于香港西医书院。但后来他认识到“医国”比“医人”更重要。从此放弃了医生的职业,走上了革命的道路。

1894年,孙中山在康有为变法思想的影响下北上天津 ,上书李鸿章,提出改革主张,但是遭到李鸿章的冷遇。孙中山认识到,清政府已腐朽不堪,用和平手段,不可能挽救统治危机。孙中山放弃了对清政府的幻想,毅然走上民主革命道路。

1894年组织兴中会;1905年创建中国同盟会,“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为同盟会纲领。

民族资本主义发展。

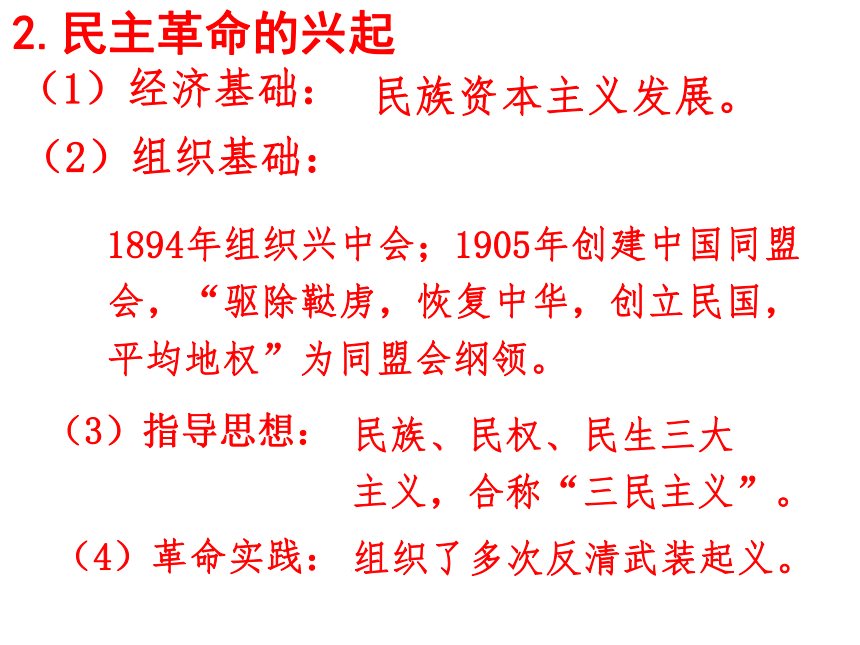

2.民主革命的兴起

(1)经济基础:

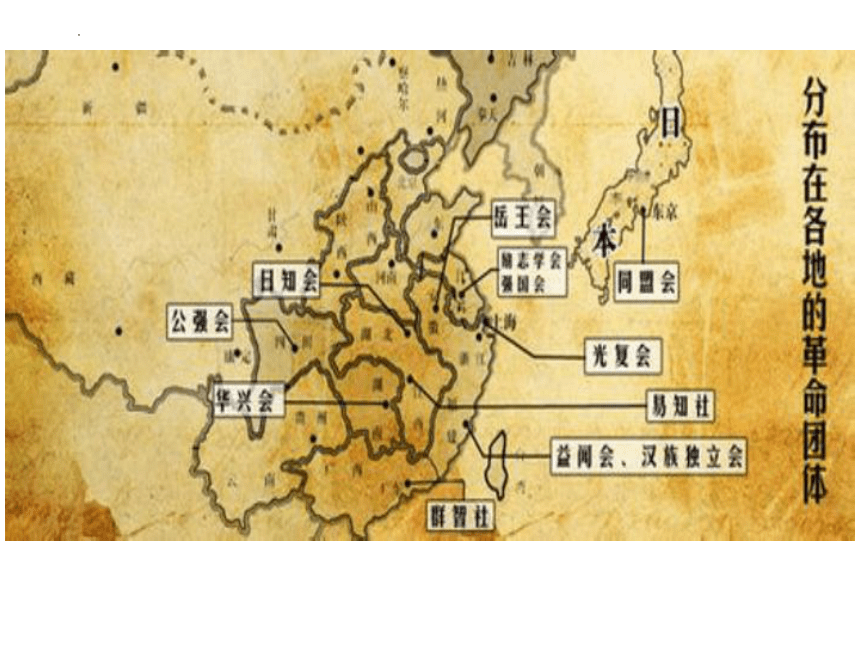

(2)组织基础:

民族、民权、民生三大

主义,合称“三民主义”。

(3)指导思想:

(组织了多次反清武装起义。

(4)革命实践:

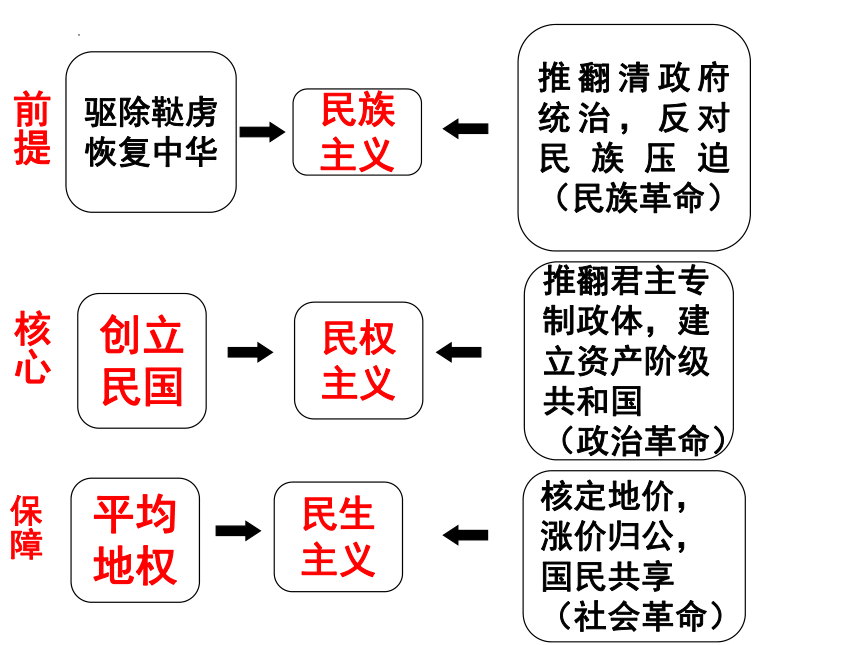

创立

民国

平均

地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权

主义

民生

主义

民族

主义

推翻清政府统治,反对民族压迫(民族革命)

推翻君主专

制政体,建

立资产阶级

共和国

(政治革命)

核定地价,

涨价归公,

国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

3.预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。

(2)1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

不少立宪派转而支持革命。

皇族和满人成员占据大多数内阁席位,且控制重要事务;而六名汉人中除了徐世昌之外,均无实权。

二、武昌起义与中华民国的建立

(2).武昌起义

辛亥革命形势图及武昌起义形势图

武昌起义

(1)背景:

1911年5月,清政府将筑路权收归“国有”,

出卖国家主权,引发保路运动,发展成

武装起义

爆发:

1911年10月10日,新军工程营打响武昌起义第一枪。

起义军控制武汉三镇,

成立湖北军政府。

结果:

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就任第一任临时大总统。共和政体产生。

(3).中华民国建立

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府

原因:

(4)袁世凯窃取革命果实:

a、列强支持

b、革命党人急于完成统一的愿望

c、袁世凯两面手法:赞同共和;

对清政府施压,1912年2月清帝退位。

结果:

1912年2月15日,临时参议院选举袁世凯

为临时大总统,革命成果落到北洋军阀首

领袁世凯手中。

袁世凯

(5)《中华民国临时约法》

目的:

为防止袁世凯专权

颁布:

1912年3月,孙中山颁布

内容:

①主权属于全体国民;

②国民一律平等;

③国民有自由和权利

国务员须副署临时大

总统公布的法律及命令。

地位:

确立责任内阁制,中国历史上第一部具有

资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

三、辛亥革命的历史意义

性质:

拉开了中国完全意义上的

近代民族民主革命的序幕。

政治:

推翻了清王朝统治,结束了中国两千

多年的君主专制制度,建立共和政体。

思想:

传播了民主共和理念

经济:

为民族资本主义的发展创造

了有利条件。

文化和社会风俗发生新的变化。

风俗文化:

剪辫子

放足运动

中山装

西式婚礼

四、失败表现

没有解决近代中国社会的根本矛盾

(没有完成反帝反封建的任务,

没有改变半殖民地半封建的社会性质)

五、失败原因:

缺乏科学的革命纲领

不能够发动广大民众

没有组织严密的革命政党的领导。

课堂检测

1.近代史学家陈旭麓认为:“辛亥革命为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分界线。”他认为辛亥革命成为“分界线”的主要理由是

A.辛亥革命结束了君主专制制度

B.辛亥革命在一定程度上冲击了旧式官僚体制

C.辛亥革命实现了生活上的移风易俗

D.辛亥革命促进了民族资本主义的发展

A

2.1912年民国成立后,唐群英、张昭汉、沈佩贞等60余人以中华民国女界代表的名义,上书南京临时参议院,正式提出将女子参政权写入宪法。议案被否决后,女界中激进分子于3月19日以“武装的状态”闯入参议院的议事厅。因有众多警卫把守,求见议长未果,遂将议院会场门窗玻璃击破,并将欲阻止其行动的一个警卫兵踢倒在地,唐群英等坚持几个小时才散去。这表明

A.辛亥革命后女性参政意识深入人心

B.中国近代宪政道路的曲折与艰难

C.民国初期民主法治成为社会共识

D.社会革命与女权革命同步交织进行

B

3.学者许倬云认为:“每次外来的侵侮,即引发内在的反应,一步一步由寻求实质的船坚炮利,走向模仿西方的政治制度,再从民族国家的理念演変成孙中山的多元秩序。”材料中对“民族国家的理念”进行实践的历史事件是

A.维新变法 B.辛亥革命

C.国民大革命 D.甲午中日战争

B

4.有学者认为:清朝统治者打败了太平天国、捻军、西北分裂分子等本国的挑战者,如果不是面临“三千年未有之变局”,循前例,清王朝的统治也许还能延续。材料意在说明清朝灭亡的原因在于

A.清廷面对民族危机缺乏根本性变革B.中外反动势力相互勾结的沉重打击

C.阶级矛盾激化严重削弱了中央集权D.边疆少数民族势力分裂使危机加深

A

5.1912年,商务印书馆陆续推出《共和国教科书》供学校选用,其中在讲到唐太宗时希望能“隐寓尚武强国之道”;教《木兰诗》要学生领会“女子亦有军国民资格”;讲铁路则夸其“为工战、商战之利器,更为兵战之利器”。由此说明

A.民主共和观念深入人心

B.晚清改良主张遭到排斥

C.富国强兵成为社会关切

D.传统儒家思想有所扬弃

C

第19课 辛亥革命

本课目标:

了解孙中山三民主义的基本内容;

理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性;

辛亥革命的含义:

广义的辛亥革命是指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝帝制,建立资产阶级民主共和国进行的一系列斗争(从1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实)。

因武昌起义发生于旧历辛亥年,人们把武昌起义称为狭义的辛亥革命。

西方列强的入侵

派别

运动名称

内容

学习类别

抵抗派:

洋务派:

维新派

激进派

革命派

开眼看世界

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

开眼看世界;

“师夷长技以制夷”

“中学为体 ,

西学为用”.

兴民权、

实行君主立宪;

暴力革命,

民主共和

民主和科学

器物

制度

思想

阶级

地主阶级

资产阶级

西 学 东 渐

一、资产阶级民主革命的兴起

1.清末新政

政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,

清政府不可能为中国找到真正的出路。

(2)背景:

遭受重挫的清政府试图通过

实行“新政”进行“自救”。

(1)时间:

1901—1911

(3)内容:

官制、军事、商业、教育等

方面进行一系列改革。

(4)认识:

2.民主革命的兴起

年轻时的孙中山(17岁)

孙中山先生的人生经历

1866:出生在广东省香山县(今中山市)翠亨村的一个普通农民家庭。

1879-1883:美国檀香山就学 。

1883-1892:香港求学,毕业于香港西医书院。但后来他认识到“医国”比“医人”更重要。从此放弃了医生的职业,走上了革命的道路。

1894年,孙中山在康有为变法思想的影响下北上天津 ,上书李鸿章,提出改革主张,但是遭到李鸿章的冷遇。孙中山认识到,清政府已腐朽不堪,用和平手段,不可能挽救统治危机。孙中山放弃了对清政府的幻想,毅然走上民主革命道路。

1894年组织兴中会;1905年创建中国同盟会,“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为同盟会纲领。

民族资本主义发展。

2.民主革命的兴起

(1)经济基础:

(2)组织基础:

民族、民权、民生三大

主义,合称“三民主义”。

(3)指导思想:

(组织了多次反清武装起义。

(4)革命实践:

创立

民国

平均

地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权

主义

民生

主义

民族

主义

推翻清政府统治,反对民族压迫(民族革命)

推翻君主专

制政体,建

立资产阶级

共和国

(政治革命)

核定地价,

涨价归公,

国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

3.预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。

(2)1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

不少立宪派转而支持革命。

皇族和满人成员占据大多数内阁席位,且控制重要事务;而六名汉人中除了徐世昌之外,均无实权。

二、武昌起义与中华民国的建立

(2).武昌起义

辛亥革命形势图及武昌起义形势图

武昌起义

(1)背景:

1911年5月,清政府将筑路权收归“国有”,

出卖国家主权,引发保路运动,发展成

武装起义

爆发:

1911年10月10日,新军工程营打响武昌起义第一枪。

起义军控制武汉三镇,

成立湖北军政府。

结果:

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就任第一任临时大总统。共和政体产生。

(3).中华民国建立

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府

原因:

(4)袁世凯窃取革命果实:

a、列强支持

b、革命党人急于完成统一的愿望

c、袁世凯两面手法:赞同共和;

对清政府施压,1912年2月清帝退位。

结果:

1912年2月15日,临时参议院选举袁世凯

为临时大总统,革命成果落到北洋军阀首

领袁世凯手中。

袁世凯

(5)《中华民国临时约法》

目的:

为防止袁世凯专权

颁布:

1912年3月,孙中山颁布

内容:

①主权属于全体国民;

②国民一律平等;

③国民有自由和权利

国务员须副署临时大

总统公布的法律及命令。

地位:

确立责任内阁制,中国历史上第一部具有

资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

三、辛亥革命的历史意义

性质:

拉开了中国完全意义上的

近代民族民主革命的序幕。

政治:

推翻了清王朝统治,结束了中国两千

多年的君主专制制度,建立共和政体。

思想:

传播了民主共和理念

经济:

为民族资本主义的发展创造

了有利条件。

文化和社会风俗发生新的变化。

风俗文化:

剪辫子

放足运动

中山装

西式婚礼

四、失败表现

没有解决近代中国社会的根本矛盾

(没有完成反帝反封建的任务,

没有改变半殖民地半封建的社会性质)

五、失败原因:

缺乏科学的革命纲领

不能够发动广大民众

没有组织严密的革命政党的领导。

课堂检测

1.近代史学家陈旭麓认为:“辛亥革命为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分界线。”他认为辛亥革命成为“分界线”的主要理由是

A.辛亥革命结束了君主专制制度

B.辛亥革命在一定程度上冲击了旧式官僚体制

C.辛亥革命实现了生活上的移风易俗

D.辛亥革命促进了民族资本主义的发展

A

2.1912年民国成立后,唐群英、张昭汉、沈佩贞等60余人以中华民国女界代表的名义,上书南京临时参议院,正式提出将女子参政权写入宪法。议案被否决后,女界中激进分子于3月19日以“武装的状态”闯入参议院的议事厅。因有众多警卫把守,求见议长未果,遂将议院会场门窗玻璃击破,并将欲阻止其行动的一个警卫兵踢倒在地,唐群英等坚持几个小时才散去。这表明

A.辛亥革命后女性参政意识深入人心

B.中国近代宪政道路的曲折与艰难

C.民国初期民主法治成为社会共识

D.社会革命与女权革命同步交织进行

B

3.学者许倬云认为:“每次外来的侵侮,即引发内在的反应,一步一步由寻求实质的船坚炮利,走向模仿西方的政治制度,再从民族国家的理念演変成孙中山的多元秩序。”材料中对“民族国家的理念”进行实践的历史事件是

A.维新变法 B.辛亥革命

C.国民大革命 D.甲午中日战争

B

4.有学者认为:清朝统治者打败了太平天国、捻军、西北分裂分子等本国的挑战者,如果不是面临“三千年未有之变局”,循前例,清王朝的统治也许还能延续。材料意在说明清朝灭亡的原因在于

A.清廷面对民族危机缺乏根本性变革B.中外反动势力相互勾结的沉重打击

C.阶级矛盾激化严重削弱了中央集权D.边疆少数民族势力分裂使危机加深

A

5.1912年,商务印书馆陆续推出《共和国教科书》供学校选用,其中在讲到唐太宗时希望能“隐寓尚武强国之道”;教《木兰诗》要学生领会“女子亦有军国民资格”;讲铁路则夸其“为工战、商战之利器,更为兵战之利器”。由此说明

A.民主共和观念深入人心

B.晚清改良主张遭到排斥

C.富国强兵成为社会关切

D.传统儒家思想有所扬弃

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进