第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 16:33:13 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

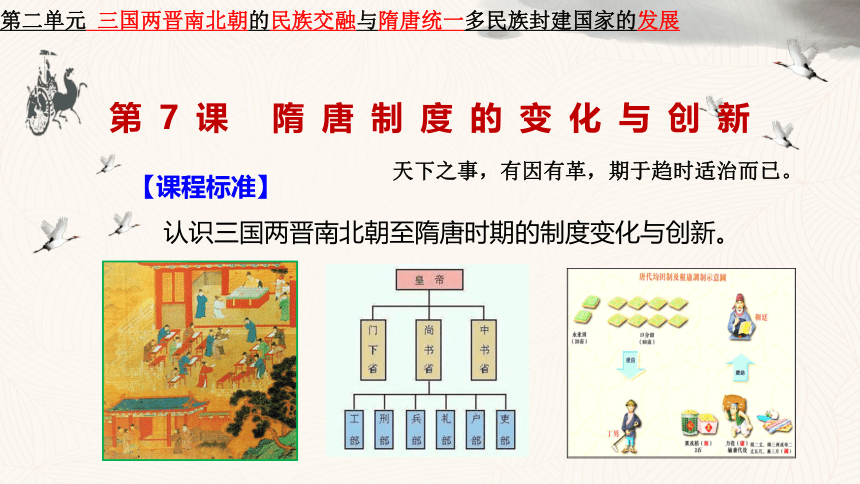

【课程标准】

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

第7课 隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

天下之事,有因有革,期于趋时适治而已。

学习目标:

1.了解隋唐选官制度的变化

2.掌握隋唐三省六部制的创新

3.学习隋唐的赋税制度

重点难点:

重点:隋唐选官制度的变化;隋唐三省六部制的创新;隋唐的赋税制度

难点:隋唐三省六部制的创新;隋唐的赋税制度

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第7课 隋唐制度的变化与创新

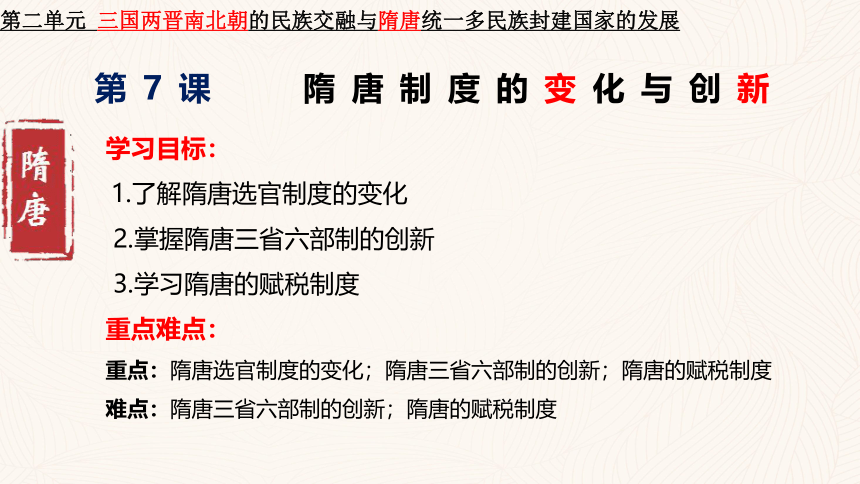

自主阅读本课前言:这里涉及到中国唐朝的一项什么制度?

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

这是唐朝诗人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》。孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,最终考中进士。诗作将孟郊登科后骑着快马在京城游街时那种志得意满的情景描述得酣畅淋漓。

—《中外历史纲要》(上)第40页

唐朝:科举制

1957年陕西西安鲜于庭海墓出土的唐代三彩文官俑。

一、选官制度的变化

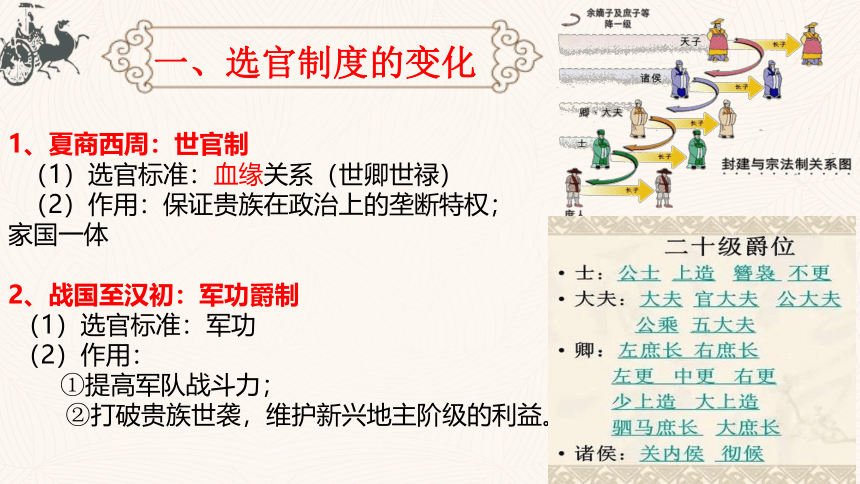

1、夏商西周:世官制

(1)选官标准:血缘关系(世卿世禄)

(2)作用:保证贵族在政治上的垄断特权;家国一体

2、战国至汉初:军功爵制

(1)选官标准:军功

(2)作用:

①提高军队战斗力;

②打破贵族世袭,维护新兴地主阶级的利益。

一、选官制度的变化

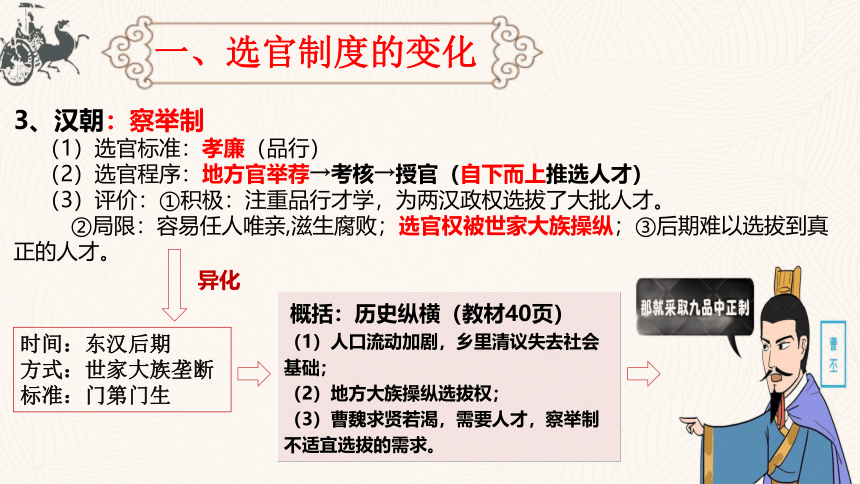

3、汉朝:察举制

(1)选官标准:孝廉(品行)

(2)选官程序:地方官举荐→考核→授官(自下而上推选人才)

(3)评价:①积极:注重品行才学,为两汉政权选拔了大批人才。

②局限:容易任人唯亲,滋生腐败;选官权被世家大族操纵;③后期难以选拔到真正的人才。

异化

时间:东汉后期

方式:世家大族垄断

标准:门第门生

概括:历史纵横(教材40页)

(1)人口流动加剧,乡里清议失去社会基础;

(2)地方大族操纵选拔权;

(3)曹魏求贤若渴,需要人才,察举制不适宜选拔的需求。

高门(上品)

寒门(下品)

一、选官制度的变化

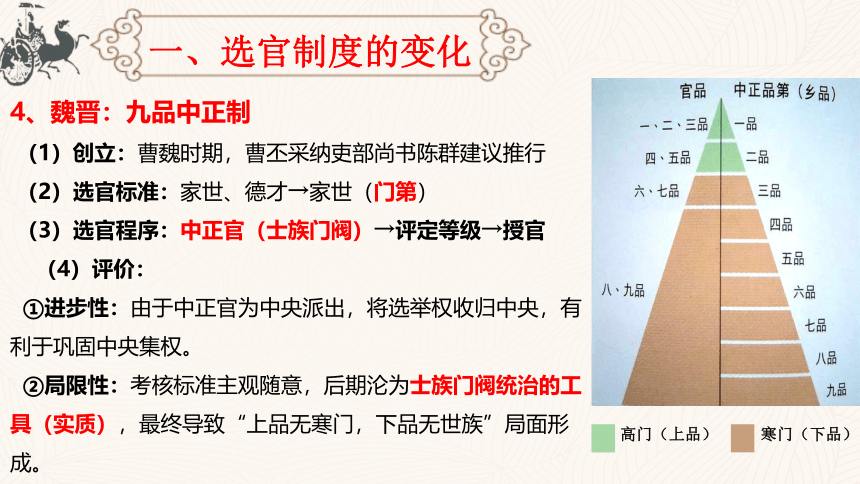

4、魏晋:九品中正制

(1)创立:曹魏时期,曹丕采纳吏部尚书陈群建议推行

(2)选官标准:家世、德才→家世(门第)

(3)选官程序:中正官(士族门阀)→评定等级→授官

(4)评价:

①进步性:由于中正官为中央派出,将选举权收归中央,有利于巩固中央集权。

②局限性:考核标准主观随意,后期沦为士族门阀统治的工具(实质),最终导致“上品无寒门,下品无世族”局面形成。

一、选官制度的变化

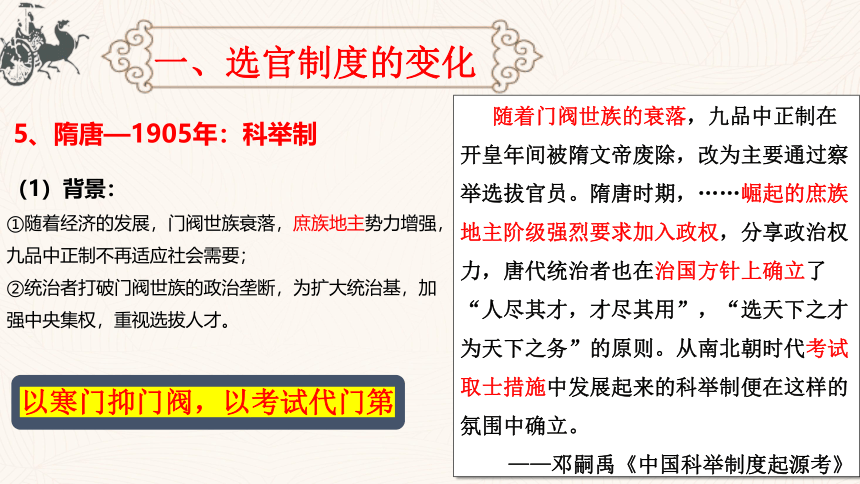

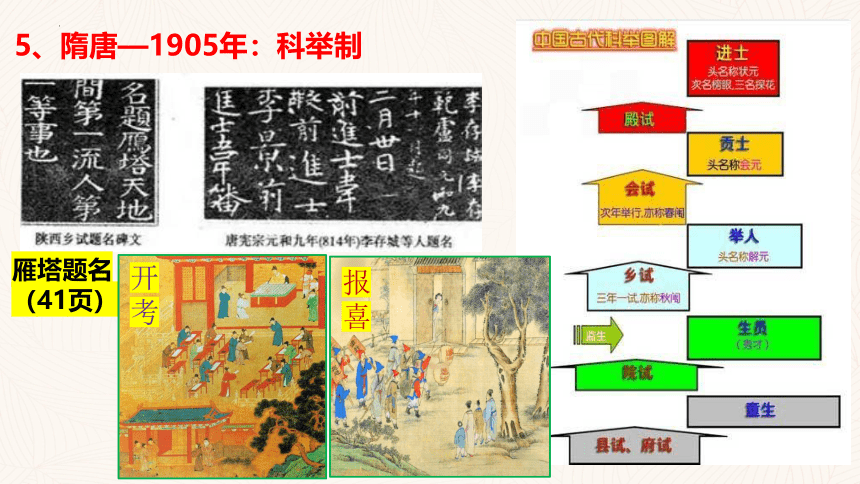

5、隋唐—1905年:科举制

随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)背景:

①随着经济的发展,门阀世族衰落,庶族地主势力增强,九品中正制不再适应社会需要;

②统治者打破门阀世族的政治垄断,为扩大统治基,加强中央集权,重视选拔人才。

以寒门抑门阀,以考试代门第

隋文帝

始建进士科科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

糊名法,锁院、誊录。进一步完善。

明:南北分卷制度;八股取士(僵化)1905年清末新政废除科举制度

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

宋太祖

光绪帝

5、隋唐—1905年:科举制

(2)发展历程:

5、隋唐—1905年:科举制

雁塔题名

(41页)

开

考

报

喜

材料一: 此项标准,一则求其公平,不容舞弊营私。二则求其预备之单纯与统一,减免经济上之限制,使贫民亦有出身。自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史大纲》

材料二:但是科举选官的范围较之九品中正制要广泛得多,一般地主子弟均有资格参加科举,这对排除当时门阀士族的残余势力,提高官员素质和改善吏治,都有着一定的进步意义。

——朱绍侯主编《中国古代史》

材料三:儒家学说在中国历史上地位的升沉演变,跟科举制度的发展演变正是同步的。

——金诤《科举制度与中国文化》

材料四:“(科举制度)为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。”

———崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

材料五:愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。

——(明)顾炎武:《日知录》

5、隋唐—1905年:科举制

(3)影响(评价:教材41页 学思之窗):

积极影响:

①扩大了统治基础,加强了中央集权;

②打破贵族垄断官场情形,推动社会阶层流动;

③体现公开平等、竞争择优原则;

④提高官员文化素质,提高行政效率;

⑤有益于社会重学风气的形成和以儒学为核心的社会道德伦常;

⑥为近代西方文官考试制度所借鉴;

消极影响:

①注重考试成绩,忽视了对品德的考察;

②考试以儒学为主,忽视实用性,不利于科技的发展;

③八股取士,严重禁锢读书人的思想,使被选拔之人缺乏进取和创造精神。

④官本位主义(学而优则仕)。

(3)科举制影响(评价:教材41页 学思之窗):

【规律总结】中国古代选官制度的演变

创新:官员选拔变得公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟和完善。

(2022.天津河北检测)唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相的出身却复杂得多,包括行伍、官吏、幕僚寒门]甚至家奴等,进土出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

随堂检测

A

1、形成与发展过程

西汉

中朝官

尚书令

东汉

设立

尚书台

魏晋南北朝

尚书省与中书省、门下省形成三省

隋文帝

正式确立

三省六部制

唐朝

政事堂

后改称中书门下

(1)魏晋南北朝时期:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省。

(2)隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(3)唐太宗时,常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

二、中央官制的变化:三省六部制

最近朝中

人才不够啊……

中书省

起草诏令

门下省

审核诏令

来场科举考试如何?

可。

尚书省

执行诏令

安排了安排了。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

在做了在做了。

科举考试报名开始

唐太宗

三省六部制职能:

二、中央官制的变化:三省六部制

1、职能:

①中书省:草拟皇帝的诏令(起草诏令)

②门下省:审核诏令(封驳审议)

③尚书省:执行

2、特点:

①分工明确、彼此制约;三分相权、加强皇权

②以皇权为中心;

③节制君权:皇帝所颁布政令,未经政事堂通过,不能施行。

3、意义:

①三省相互牵制和监督,削弱相权,加强了皇权;

② 三省分工明确,利于提高工作效率;

③ 集体决策,一定程度上节制君权,减少决策失误;

④ 三省六部制标志着中国古代政治制度的成熟,对后世影响深远。

宰相会议召开的地方叫政事堂,后来改称中书门下。提高了行政效率,三省出现一体化趋势。

二、中央官制的变化:三省六部制

政事堂(议政)

决策机构

执行机构

中书省与门下省位于太极宫(宫城)内南侧的东西两边,尚书省则距离皇宫较远,但居于皇城中心位置。这样的布局说明三省六部的权力格局,即中书省和门下省侧重于辅助决策,而尚书省侧重于行政执行。

在专制时代,离皇帝的远近往往能体现权力的大小,由此,可知虽然尚书省在皇城中心位置,但中书省、门下省在宫城内,其权力和地位有可能逐渐超过尚书省。唐朝三省地位的升降变化,最根本的原因还是出于维护皇权的需要,也同君权与相权之争密不可分。

时期 政权组织 权力分配 趋势

西汉 武帝前 三公九卿制 丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身 ①皇权不断加强,相权不断削弱;

②制度化;

③合法化;

④宰相权力不断分化。

武帝后 中朝和外朝 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝 三省出现 三省共同辅助决策,行使权力

隋唐 三省六部制 尚书省掌行政、中书省掌决策、门下省掌审议

【规律总结】中国古代中央制度的演变

二、赋税制度的变化

在封建社会中,国家以土地和人口数为依据,向人们征收一定量的田赋、人头税,征派兵役、徭役等,形成的基本政治制度叫做赋税制度,也称为赋役制度。赋税是中国古代国家宏观管理经济的重要手段。是统治者为维护国家机器运转而强制征收的。赋税制度是随土地制度或状况的变化而变化的。

中国封建社会的赋役制度一般包括:

1.以人丁为依据的人头税,即丁税。

2.以户为依据的财产税,即调。

3.以土地为依据的土地税,即田租。

4.以成年男子为依据的徭役和兵役。

5.其他杂税。

名词解释:赋税制度

三、赋税制度的变化

1、教材补充:魏晋以前赋税制度

时期 税制 特 征

西周 井田制 (公田课税) 井田制分公田、私田

春秋 齐国,管仲,初税亩 不论公田和私田,一律按实际亩数征税,是我国征收土地税开始

秦汉 编户齐民 户口登记,收取:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役

二、赋税制度的变化

2、魏晋赋税制度:

(1)魏晋:租调制,按户征收粮和绢帛;

(2)北魏:孝文帝改革时,颁布均田令,授田农民承担定额租调(纳粟为租,纳帛或布为调),成年男子负担一定的徭役。

【北魏均田制与租调制的部分规定】

1.男子15岁以上,授给露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。年满70岁或死亡者,露田归还国家,桑田为世业。露田不得买卖,桑田则永为个人所有,在一定条件下可以买卖。

2.土广民稀地区,可以任力耕垦。

3.地方官吏按官职高低授给多少不等的公田,不得买卖。

4.一夫一妇每年纳帛1匹、粟2石……产麻之乡,以布代帛,数与帛同。

均田制意义:(1)增加了政府的财政收入;

(2)使农民得到土地,提高了生产积极性,促进了北方经济的恢复和发展。

二、赋税制度的变化

3、唐初:租庸调制

(1)目的:缓和阶级矛盾,保证财政收入,巩固封建统治

(2)指导思想:轻徭薄赋

(3)内容:除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为“庸”。

(4)影响:

①保证农民有较充分的生产时间,有利于促进农业的发展;

②政府的赋税收入得到了保障。

(5)发展:①将赋税征收对象定为21—59岁的成年男子,减轻农民负担。②隋有年龄限制,唐无年龄限制,保证了农民的生产时间。

租庸调制的良好运行,有赖于政府掌握大量土地并授田于民的均田制和严格控制广大纳税农民的户籍制度。

二、赋税制度的变化

史料阅读(教材43页)

史书这样概括两税法的实行背景:

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。……其租庸调、杂徭 悉省。

——《资治通鉴》卷226

4、唐后期:两税法

(1)两税法背景:土地兼并严重,均田制无法推行,租庸调制无法维持,政府财政收入锐减。

755年,安史之乱

人口锐减

三、赋税制度的变化

(2)实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

(3)内容和影响:

征税对象:一律纳税(不分农商官贵,不分主户客户,以当时居住地编入户籍,定户等高低)

征税项目:每户按人丁、资产缴纳户税(按户等),按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役

征税标准:资产、土地为主

征收形式:户税纳钱,地税纳谷物

征税时间:夏、秋

4.特征:“惟以资产为宗,不以丁身为本”,以财产为主要征税标准。

4、唐后期:两税法

扩大征税对象——增加财政收入

简化名目——利于避免官吏乱摊派

开创先河,减轻政府对农民的人身控制

适应了、促进商品经济发展

时间集中——便利纳税人、利于提高政府工作效率

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

二、赋税制度的变化

阅读课本P43【问题探究】中的两则材料,结合所学知识,评议两税法并谈谈你对两税法利弊的认识。

(5)两税法评价:

积极性: ①简化税收名目,扩大税收对象,保证国家的财政收入;

②减轻了政府对农民的人身控制;

③以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

④是中国古代税制上的一次重大变革。

局限性:并没有减轻纳税农民负担

①没有规定全国统一税额,各州之间税赋轻重不均;

②各类加征及苛敛杂税对两税法造成破坏瓦解。

③土地兼并严重;

④长期不调整户;

⑤没有灾害减免的规定等两税法。

【规律总结】中国古代赋税制度的演变

时间 赋税制度 标准 趋势

魏晋 租调制 按户征粮纳绢 ①征税标准:由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变(以两税法为标志),反映了封建国家对农民的人身控制松驰。

②征税时间:由不定时逐渐发展为基本定时(以两税法为标志)。

④税种:由繁杂逐渐演变为简化。

⑤农民服役:由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役(以“庸”为标志)。

唐初 租庸调制 以庸代役

唐中期 两税法 按土地和财产收税

明代 一条鞭法 按亩征收银两

清初 摊丁入亩 取消人头税

( 2021.湖南卷)西晋的占田制、南朝刘朱的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

随堂检测

D

古代政治制度不断完善

选官制度

从察举制到科举制

更加公开公平

中央官制

从三公九卿制到三省六部制

皇权大大加强

赋税制度

从租调制到两税制

以财产来征税

制度的变化与创新

事异则备变,与时俱进才能长治久安。隋唐制度创新为盛世出现奠基!

本课小结

【课程标准】

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

第7课 隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

天下之事,有因有革,期于趋时适治而已。

学习目标:

1.了解隋唐选官制度的变化

2.掌握隋唐三省六部制的创新

3.学习隋唐的赋税制度

重点难点:

重点:隋唐选官制度的变化;隋唐三省六部制的创新;隋唐的赋税制度

难点:隋唐三省六部制的创新;隋唐的赋税制度

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第7课 隋唐制度的变化与创新

自主阅读本课前言:这里涉及到中国唐朝的一项什么制度?

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

这是唐朝诗人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》。孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,最终考中进士。诗作将孟郊登科后骑着快马在京城游街时那种志得意满的情景描述得酣畅淋漓。

—《中外历史纲要》(上)第40页

唐朝:科举制

1957年陕西西安鲜于庭海墓出土的唐代三彩文官俑。

一、选官制度的变化

1、夏商西周:世官制

(1)选官标准:血缘关系(世卿世禄)

(2)作用:保证贵族在政治上的垄断特权;家国一体

2、战国至汉初:军功爵制

(1)选官标准:军功

(2)作用:

①提高军队战斗力;

②打破贵族世袭,维护新兴地主阶级的利益。

一、选官制度的变化

3、汉朝:察举制

(1)选官标准:孝廉(品行)

(2)选官程序:地方官举荐→考核→授官(自下而上推选人才)

(3)评价:①积极:注重品行才学,为两汉政权选拔了大批人才。

②局限:容易任人唯亲,滋生腐败;选官权被世家大族操纵;③后期难以选拔到真正的人才。

异化

时间:东汉后期

方式:世家大族垄断

标准:门第门生

概括:历史纵横(教材40页)

(1)人口流动加剧,乡里清议失去社会基础;

(2)地方大族操纵选拔权;

(3)曹魏求贤若渴,需要人才,察举制不适宜选拔的需求。

高门(上品)

寒门(下品)

一、选官制度的变化

4、魏晋:九品中正制

(1)创立:曹魏时期,曹丕采纳吏部尚书陈群建议推行

(2)选官标准:家世、德才→家世(门第)

(3)选官程序:中正官(士族门阀)→评定等级→授官

(4)评价:

①进步性:由于中正官为中央派出,将选举权收归中央,有利于巩固中央集权。

②局限性:考核标准主观随意,后期沦为士族门阀统治的工具(实质),最终导致“上品无寒门,下品无世族”局面形成。

一、选官制度的变化

5、隋唐—1905年:科举制

随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)背景:

①随着经济的发展,门阀世族衰落,庶族地主势力增强,九品中正制不再适应社会需要;

②统治者打破门阀世族的政治垄断,为扩大统治基,加强中央集权,重视选拔人才。

以寒门抑门阀,以考试代门第

隋文帝

始建进士科科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

糊名法,锁院、誊录。进一步完善。

明:南北分卷制度;八股取士(僵化)1905年清末新政废除科举制度

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

宋太祖

光绪帝

5、隋唐—1905年:科举制

(2)发展历程:

5、隋唐—1905年:科举制

雁塔题名

(41页)

开

考

报

喜

材料一: 此项标准,一则求其公平,不容舞弊营私。二则求其预备之单纯与统一,减免经济上之限制,使贫民亦有出身。自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史大纲》

材料二:但是科举选官的范围较之九品中正制要广泛得多,一般地主子弟均有资格参加科举,这对排除当时门阀士族的残余势力,提高官员素质和改善吏治,都有着一定的进步意义。

——朱绍侯主编《中国古代史》

材料三:儒家学说在中国历史上地位的升沉演变,跟科举制度的发展演变正是同步的。

——金诤《科举制度与中国文化》

材料四:“(科举制度)为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。”

———崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

材料五:愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。

——(明)顾炎武:《日知录》

5、隋唐—1905年:科举制

(3)影响(评价:教材41页 学思之窗):

积极影响:

①扩大了统治基础,加强了中央集权;

②打破贵族垄断官场情形,推动社会阶层流动;

③体现公开平等、竞争择优原则;

④提高官员文化素质,提高行政效率;

⑤有益于社会重学风气的形成和以儒学为核心的社会道德伦常;

⑥为近代西方文官考试制度所借鉴;

消极影响:

①注重考试成绩,忽视了对品德的考察;

②考试以儒学为主,忽视实用性,不利于科技的发展;

③八股取士,严重禁锢读书人的思想,使被选拔之人缺乏进取和创造精神。

④官本位主义(学而优则仕)。

(3)科举制影响(评价:教材41页 学思之窗):

【规律总结】中国古代选官制度的演变

创新:官员选拔变得公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟和完善。

(2022.天津河北检测)唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相的出身却复杂得多,包括行伍、官吏、幕僚寒门]甚至家奴等,进土出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

随堂检测

A

1、形成与发展过程

西汉

中朝官

尚书令

东汉

设立

尚书台

魏晋南北朝

尚书省与中书省、门下省形成三省

隋文帝

正式确立

三省六部制

唐朝

政事堂

后改称中书门下

(1)魏晋南北朝时期:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省。

(2)隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(3)唐太宗时,常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

二、中央官制的变化:三省六部制

最近朝中

人才不够啊……

中书省

起草诏令

门下省

审核诏令

来场科举考试如何?

可。

尚书省

执行诏令

安排了安排了。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

在做了在做了。

科举考试报名开始

唐太宗

三省六部制职能:

二、中央官制的变化:三省六部制

1、职能:

①中书省:草拟皇帝的诏令(起草诏令)

②门下省:审核诏令(封驳审议)

③尚书省:执行

2、特点:

①分工明确、彼此制约;三分相权、加强皇权

②以皇权为中心;

③节制君权:皇帝所颁布政令,未经政事堂通过,不能施行。

3、意义:

①三省相互牵制和监督,削弱相权,加强了皇权;

② 三省分工明确,利于提高工作效率;

③ 集体决策,一定程度上节制君权,减少决策失误;

④ 三省六部制标志着中国古代政治制度的成熟,对后世影响深远。

宰相会议召开的地方叫政事堂,后来改称中书门下。提高了行政效率,三省出现一体化趋势。

二、中央官制的变化:三省六部制

政事堂(议政)

决策机构

执行机构

中书省与门下省位于太极宫(宫城)内南侧的东西两边,尚书省则距离皇宫较远,但居于皇城中心位置。这样的布局说明三省六部的权力格局,即中书省和门下省侧重于辅助决策,而尚书省侧重于行政执行。

在专制时代,离皇帝的远近往往能体现权力的大小,由此,可知虽然尚书省在皇城中心位置,但中书省、门下省在宫城内,其权力和地位有可能逐渐超过尚书省。唐朝三省地位的升降变化,最根本的原因还是出于维护皇权的需要,也同君权与相权之争密不可分。

时期 政权组织 权力分配 趋势

西汉 武帝前 三公九卿制 丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身 ①皇权不断加强,相权不断削弱;

②制度化;

③合法化;

④宰相权力不断分化。

武帝后 中朝和外朝 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝 三省出现 三省共同辅助决策,行使权力

隋唐 三省六部制 尚书省掌行政、中书省掌决策、门下省掌审议

【规律总结】中国古代中央制度的演变

二、赋税制度的变化

在封建社会中,国家以土地和人口数为依据,向人们征收一定量的田赋、人头税,征派兵役、徭役等,形成的基本政治制度叫做赋税制度,也称为赋役制度。赋税是中国古代国家宏观管理经济的重要手段。是统治者为维护国家机器运转而强制征收的。赋税制度是随土地制度或状况的变化而变化的。

中国封建社会的赋役制度一般包括:

1.以人丁为依据的人头税,即丁税。

2.以户为依据的财产税,即调。

3.以土地为依据的土地税,即田租。

4.以成年男子为依据的徭役和兵役。

5.其他杂税。

名词解释:赋税制度

三、赋税制度的变化

1、教材补充:魏晋以前赋税制度

时期 税制 特 征

西周 井田制 (公田课税) 井田制分公田、私田

春秋 齐国,管仲,初税亩 不论公田和私田,一律按实际亩数征税,是我国征收土地税开始

秦汉 编户齐民 户口登记,收取:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役

二、赋税制度的变化

2、魏晋赋税制度:

(1)魏晋:租调制,按户征收粮和绢帛;

(2)北魏:孝文帝改革时,颁布均田令,授田农民承担定额租调(纳粟为租,纳帛或布为调),成年男子负担一定的徭役。

【北魏均田制与租调制的部分规定】

1.男子15岁以上,授给露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。年满70岁或死亡者,露田归还国家,桑田为世业。露田不得买卖,桑田则永为个人所有,在一定条件下可以买卖。

2.土广民稀地区,可以任力耕垦。

3.地方官吏按官职高低授给多少不等的公田,不得买卖。

4.一夫一妇每年纳帛1匹、粟2石……产麻之乡,以布代帛,数与帛同。

均田制意义:(1)增加了政府的财政收入;

(2)使农民得到土地,提高了生产积极性,促进了北方经济的恢复和发展。

二、赋税制度的变化

3、唐初:租庸调制

(1)目的:缓和阶级矛盾,保证财政收入,巩固封建统治

(2)指导思想:轻徭薄赋

(3)内容:除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为“庸”。

(4)影响:

①保证农民有较充分的生产时间,有利于促进农业的发展;

②政府的赋税收入得到了保障。

(5)发展:①将赋税征收对象定为21—59岁的成年男子,减轻农民负担。②隋有年龄限制,唐无年龄限制,保证了农民的生产时间。

租庸调制的良好运行,有赖于政府掌握大量土地并授田于民的均田制和严格控制广大纳税农民的户籍制度。

二、赋税制度的变化

史料阅读(教材43页)

史书这样概括两税法的实行背景:

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。……其租庸调、杂徭 悉省。

——《资治通鉴》卷226

4、唐后期:两税法

(1)两税法背景:土地兼并严重,均田制无法推行,租庸调制无法维持,政府财政收入锐减。

755年,安史之乱

人口锐减

三、赋税制度的变化

(2)实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

(3)内容和影响:

征税对象:一律纳税(不分农商官贵,不分主户客户,以当时居住地编入户籍,定户等高低)

征税项目:每户按人丁、资产缴纳户税(按户等),按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役

征税标准:资产、土地为主

征收形式:户税纳钱,地税纳谷物

征税时间:夏、秋

4.特征:“惟以资产为宗,不以丁身为本”,以财产为主要征税标准。

4、唐后期:两税法

扩大征税对象——增加财政收入

简化名目——利于避免官吏乱摊派

开创先河,减轻政府对农民的人身控制

适应了、促进商品经济发展

时间集中——便利纳税人、利于提高政府工作效率

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

二、赋税制度的变化

阅读课本P43【问题探究】中的两则材料,结合所学知识,评议两税法并谈谈你对两税法利弊的认识。

(5)两税法评价:

积极性: ①简化税收名目,扩大税收对象,保证国家的财政收入;

②减轻了政府对农民的人身控制;

③以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

④是中国古代税制上的一次重大变革。

局限性:并没有减轻纳税农民负担

①没有规定全国统一税额,各州之间税赋轻重不均;

②各类加征及苛敛杂税对两税法造成破坏瓦解。

③土地兼并严重;

④长期不调整户;

⑤没有灾害减免的规定等两税法。

【规律总结】中国古代赋税制度的演变

时间 赋税制度 标准 趋势

魏晋 租调制 按户征粮纳绢 ①征税标准:由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变(以两税法为标志),反映了封建国家对农民的人身控制松驰。

②征税时间:由不定时逐渐发展为基本定时(以两税法为标志)。

④税种:由繁杂逐渐演变为简化。

⑤农民服役:由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役(以“庸”为标志)。

唐初 租庸调制 以庸代役

唐中期 两税法 按土地和财产收税

明代 一条鞭法 按亩征收银两

清初 摊丁入亩 取消人头税

( 2021.湖南卷)西晋的占田制、南朝刘朱的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

随堂检测

D

古代政治制度不断完善

选官制度

从察举制到科举制

更加公开公平

中央官制

从三公九卿制到三省六部制

皇权大大加强

赋税制度

从租调制到两税制

以财产来征税

制度的变化与创新

事异则备变,与时俱进才能长治久安。隋唐制度创新为盛世出现奠基!

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进