语文八年级下长春版1.2《登高》课件7

文档属性

| 名称 | 语文八年级下长春版1.2《登高》课件7 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 459.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-12-10 12:08:37 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。登高新课导入课文朗读作者介绍写作背景鉴赏分析学以致用布置作业听老师描绘一幅画面,并加以想象。 1200多年前,一个秋天,九月初九重阳节前后。夔州,长江边。大风凛冽地吹,吹得江边万木凋零。树叶在天空中飘飘洒洒。漫山遍地满是衰败、枯黄的树叶。江水滚滚翻腾,急剧地向前冲击。凄冷的风中,有只孤鸟在盘旋。远处还不时传来几声猿的哀鸣。--这时,一位老人朝山上走来。他衣衫褴褛,老眼浑浊,蓬头垢面。老人步履蹒跚,跌跌撞撞。他已经满身疾病,有肺病、疟疾、风痹。而且已经“右臂偏枯耳半聋”。 重阳节,是登高祈求长寿的节日。可是,这位老人,一生坎坷,穷愁潦倒,似乎已经走到了生命的冬季。而且,此时,国家正处在战乱这中,他远离家乡,孤独地一个人在外漂泊。

面对万里江天,面对孤独的飞鸟,面对衰败的枯树,老人百感千愁涌上心头……

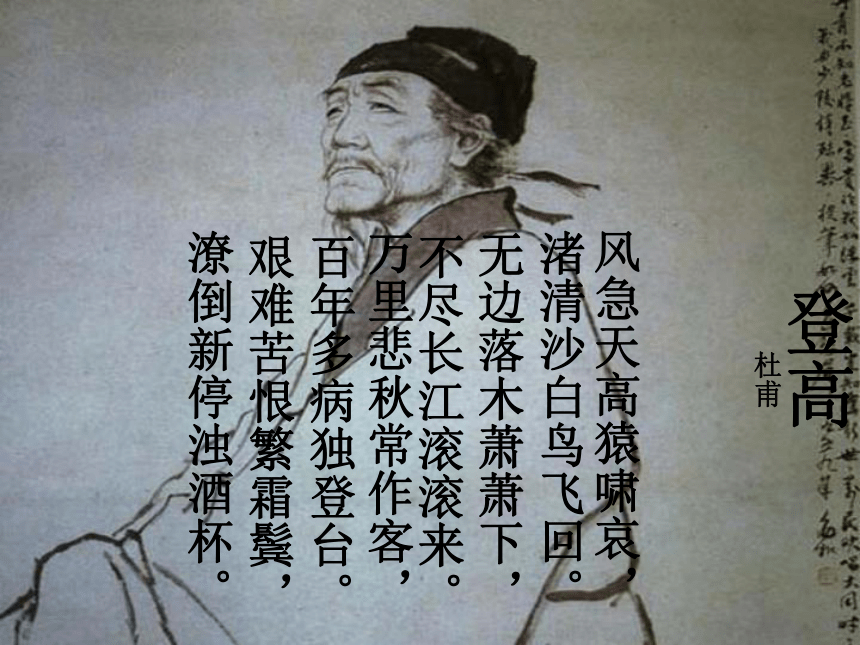

杜甫登高风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 整体感知: 有感情朗读诗歌,注意节奏、语气、情感的把握,其他同学认真听并思考完成以下题目:这是一首( )的诗(体裁、内容、表达方式、思想感情、艺术构思等)

1、注意感性的表现:节奏、语气、情感基调诵读要领2、理性的把握:理解诗人,理解诗的内涵,必须走进诗人内心中去。(文如其人,言为心声)诵读要领 杜甫 (712—770)唐代诗人。字子美。祖籍襄阳(今属湖北),生于河南巩县。因曾居长安城南少陵,自称“少陵野老”,后在成都被严武荐为节度参谋,检校工部员外郎;后世称之为杜少陵,杜工部。其诗深刻反映社会现实,因此被称为“诗史”,他亦被称为“诗圣”。

杜甫出生在“奉儒守官”并有文学传统的家庭中,是著名诗人杜审言之孙。7岁学诗,15岁扬名。20岁以后可分四个时期。

杜甫生平一、读书壮游时期(712-745):玄宗开元十九年(731)至天宝四年(745),杜甫过着“裘马清狂”的浪漫生活。曾先后漫游吴越和齐赵一带。其间赴洛阳考进士失败。天宝三年,在洛阳与李白结为挚友。次年秋分手,再未相会。杜甫此期诗作现存20余首,多是五律和五古,以《望岳》为代表。

二、困守长安时期(746-755):天宝五年至十四年,杜甫困守长安,穷困潦倒。他不断投献权贵,以求仕进,但均无结果。直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。仕途的失意困顿和生活的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,使他逐渐成为一个忧国忧民的诗人。三、陷贼与为官时期(756-759):肃宗至德元年(756)至乾元二年(759),安史之乱最盛。杜甫也尽历艰危,但创作成就很大。长安陷落后,他北上灵武投奔肃宗,但半路被俘,陷贼中近半年,后冒死从长安逃归凤翔肃宗行在,受左拾遗。不久因直谏忤旨,几近一死。长安收复后,回京任原职。758年5月,外贬华州司功参军,永别长安。759年,对政治感到失望的杜甫辞官,于年底到达成都。

四、漂泊西南时期(759-770):肃宗上元元年(760)至代宗大历五年(770)11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。 杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘时而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。在这种情势下,他只得继续“漂泊西南天地间”,在“何日是归年”的叹息声中苦苦挣扎。时代的艰难,家道的艰辛,个人的多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世——所有这些,像浓云似的时时压在他的心头,他为了排遣郁闷抱病登台。写作背景有人认为杜甫的《登高》是“古今七律之冠”,

那么,它在艺术表现方面有什么独到之处? 鉴赏分析鉴赏思考题1:这首诗前四句写景,后四句抒情。首联和颔联共写了几种景物(意象),分别有什么特点? 八种:风、天、猿、渚、沙、鸟、落木和长江。 特点:急风、高天、哀猿、清渚、白沙、回鸟、落木萧萧和长江滚滚。鉴赏思考题 2:这些各具特点的意象即诗人所见的秋景之悲是如何体现的? 鉴赏思考题3:宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常做客,百年多病独登台 ”这联诗含有八层意思,你能读出几层意思来?宋代罗大经曾说颈联的十四个字中含有八层意思:

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。

学习了本诗,你有哪些收获?方法总结 移情入境法:展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

意象分析法:抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况。用心诵读诵读提示 ★ 节拍要清晰,体现诗的韵律。语气要缓慢,沉重,读出“悲”的基调。

首联 :节奏感要强,注意表现整个画面的气氛。

颔联 :要读得气势开阔,有包容宇宙之意。“无边落木”“不尽长江”二语要一气读出,“木”“江”二字可重读、适当延长、有余韵;“萧萧”“滚滚”要拉长声音,再现木叶和江水的形象,表现诗人不尽的愁绪哀思。

颈联 :是全诗的高潮,要提高声调,读得悲愤。重读 “悲”“常”,描绘长年飘泊之苦;重读“病”“独”,刻画老病孤愁,以加重悲苦情绪。基调沉重,宜缓缓读出。 尾联:含无限凄凉于言外,应读得更加缓慢、沉重,让听者仔细体味诗人此刻百感交集的心态。 学以致用选择诗句中你最喜欢的一句,用散文话的语言描述出诗句意境,要求不少于150字。小试牛刀1、自行创作律诗,写在练笔本上。布置作业

面对万里江天,面对孤独的飞鸟,面对衰败的枯树,老人百感千愁涌上心头……

杜甫登高风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 整体感知: 有感情朗读诗歌,注意节奏、语气、情感的把握,其他同学认真听并思考完成以下题目:这是一首( )的诗(体裁、内容、表达方式、思想感情、艺术构思等)

1、注意感性的表现:节奏、语气、情感基调诵读要领2、理性的把握:理解诗人,理解诗的内涵,必须走进诗人内心中去。(文如其人,言为心声)诵读要领 杜甫 (712—770)唐代诗人。字子美。祖籍襄阳(今属湖北),生于河南巩县。因曾居长安城南少陵,自称“少陵野老”,后在成都被严武荐为节度参谋,检校工部员外郎;后世称之为杜少陵,杜工部。其诗深刻反映社会现实,因此被称为“诗史”,他亦被称为“诗圣”。

杜甫出生在“奉儒守官”并有文学传统的家庭中,是著名诗人杜审言之孙。7岁学诗,15岁扬名。20岁以后可分四个时期。

杜甫生平一、读书壮游时期(712-745):玄宗开元十九年(731)至天宝四年(745),杜甫过着“裘马清狂”的浪漫生活。曾先后漫游吴越和齐赵一带。其间赴洛阳考进士失败。天宝三年,在洛阳与李白结为挚友。次年秋分手,再未相会。杜甫此期诗作现存20余首,多是五律和五古,以《望岳》为代表。

二、困守长安时期(746-755):天宝五年至十四年,杜甫困守长安,穷困潦倒。他不断投献权贵,以求仕进,但均无结果。直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。仕途的失意困顿和生活的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,使他逐渐成为一个忧国忧民的诗人。三、陷贼与为官时期(756-759):肃宗至德元年(756)至乾元二年(759),安史之乱最盛。杜甫也尽历艰危,但创作成就很大。长安陷落后,他北上灵武投奔肃宗,但半路被俘,陷贼中近半年,后冒死从长安逃归凤翔肃宗行在,受左拾遗。不久因直谏忤旨,几近一死。长安收复后,回京任原职。758年5月,外贬华州司功参军,永别长安。759年,对政治感到失望的杜甫辞官,于年底到达成都。

四、漂泊西南时期(759-770):肃宗上元元年(760)至代宗大历五年(770)11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。 杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘时而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。在这种情势下,他只得继续“漂泊西南天地间”,在“何日是归年”的叹息声中苦苦挣扎。时代的艰难,家道的艰辛,个人的多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世——所有这些,像浓云似的时时压在他的心头,他为了排遣郁闷抱病登台。写作背景有人认为杜甫的《登高》是“古今七律之冠”,

那么,它在艺术表现方面有什么独到之处? 鉴赏分析鉴赏思考题1:这首诗前四句写景,后四句抒情。首联和颔联共写了几种景物(意象),分别有什么特点? 八种:风、天、猿、渚、沙、鸟、落木和长江。 特点:急风、高天、哀猿、清渚、白沙、回鸟、落木萧萧和长江滚滚。鉴赏思考题 2:这些各具特点的意象即诗人所见的秋景之悲是如何体现的? 鉴赏思考题3:宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常做客,百年多病独登台 ”这联诗含有八层意思,你能读出几层意思来?宋代罗大经曾说颈联的十四个字中含有八层意思:

万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。

学习了本诗,你有哪些收获?方法总结 移情入境法:展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

意象分析法:抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况。用心诵读诵读提示 ★ 节拍要清晰,体现诗的韵律。语气要缓慢,沉重,读出“悲”的基调。

首联 :节奏感要强,注意表现整个画面的气氛。

颔联 :要读得气势开阔,有包容宇宙之意。“无边落木”“不尽长江”二语要一气读出,“木”“江”二字可重读、适当延长、有余韵;“萧萧”“滚滚”要拉长声音,再现木叶和江水的形象,表现诗人不尽的愁绪哀思。

颈联 :是全诗的高潮,要提高声调,读得悲愤。重读 “悲”“常”,描绘长年飘泊之苦;重读“病”“独”,刻画老病孤愁,以加重悲苦情绪。基调沉重,宜缓缓读出。 尾联:含无限凄凉于言外,应读得更加缓慢、沉重,让听者仔细体味诗人此刻百感交集的心态。 学以致用选择诗句中你最喜欢的一句,用散文话的语言描述出诗句意境,要求不少于150字。小试牛刀1、自行创作律诗,写在练笔本上。布置作业

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 归园田居

- 饮酒

- 二 格律诗五首

- 黄鹤楼

- 使至塞上

- 无题

- 题破山寺后禅院

- 题李凝幽居

- 作文1 漫画之中看人生

- 三 宋词二首

- 破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之

- 南乡子•登京口北固亭有怀

- 作文2 我读唐诗宋词

- 四 聪明人和傻子和奴才

- 五 读书——通向自由之路

- 作文3 世上没有傻问题

- 六 活版

- 七 像山那样思考

- 作文4 说明的顺序

- 八 《孟子》二章

- 生于忧患 死于安乐

- 鱼我所欲也

- 九 岳阳楼记

- 一〇 短文二篇

- 名二子说

- 记承天寺夜游

- 一 一 《世说新语》故事三则[自读]

- 陈太丘与友期行

- 王戎不取道旁李

- 魏武将见匈奴使

- 作文5 呼吁生态道德

- 一二 棋王

- 作文6 细节描写练习

- 一三 老舍先生

- 一四 晶莹的泪珠

- 一五 外国诗歌二首

- 草是什么

- 狗之歌

- 一六 《宽容》序

- 一七 大战风车

- 作文7 品味艺术

- 一八 弈喻

- 一九 三顾茅庐

- 二〇 中国地名传奇[自读]

- 旧版资料

- 第一单元

- 第二单元

- 第三单元

- 第四单元

- 第五单元

- 第六单元

- 第七单元

- 单元测试