统编版高中语文必修下册 第三单元单元任务 整合设计课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 第三单元单元任务 整合设计课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 488.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第三单元

单元任务 整合设计

语文 必修下册

文本内容 读文示范

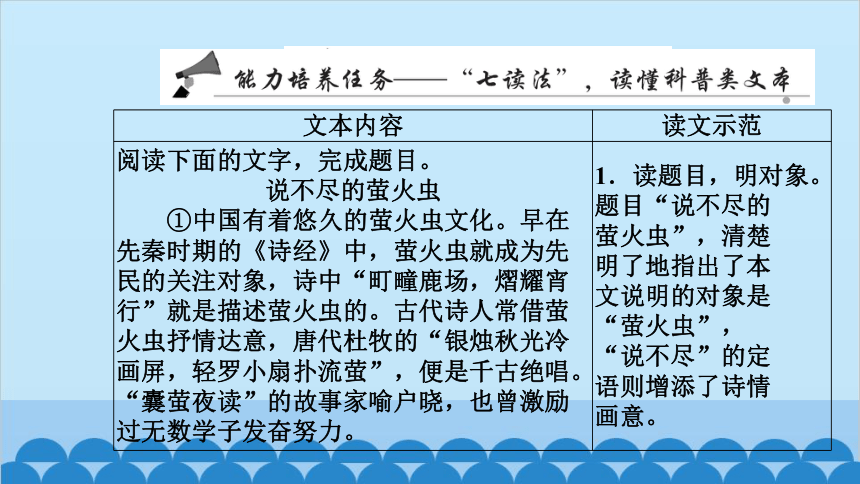

阅读下面的文字,完成题目。

说不尽的萤火虫

①中国有着悠久的萤火虫文化。早在先秦时期的《诗经》中,萤火虫就成为先民的关注对象,诗中“町疃鹿场,熠耀宵行”就是描述萤火虫的。古代诗人常借萤火虫抒情达意,唐代杜牧的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,便是千古绝唱。“囊萤夜读”的故事家喻户晓,也曾激励过无数学子发奋努力。 1.读题目,明对象。

题目“说不尽的

萤火虫”,清楚

明了地指出了本

文说明的对象是

“萤火虫”,

“说不尽”的定

语则增添了诗情

画意。

续表

文本内容 读文示范

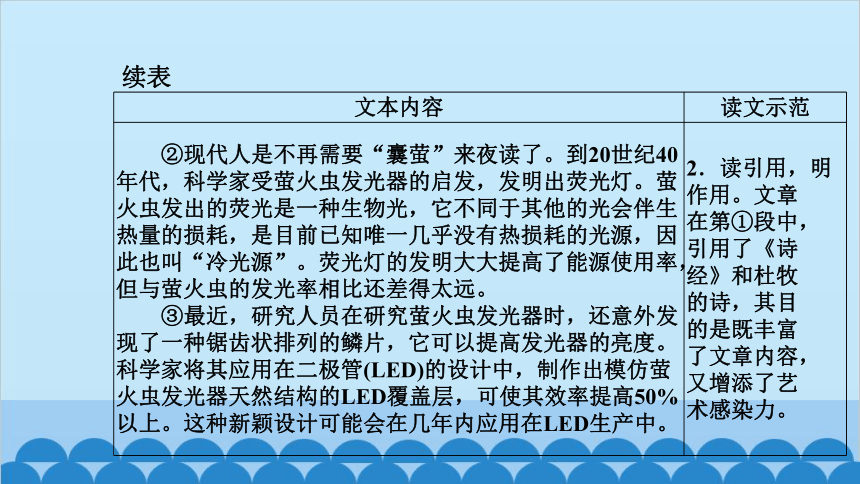

②现代人是不再需要“囊萤”来夜读了。到20世纪40年代,科学家受萤火虫发光器的启发,发明出荧光灯。萤火虫发出的荧光是一种生物光,它不同于其他的光会伴生热量的损耗,是目前已知唯一几乎没有热损耗的光源,因此也叫“冷光源”。荧光灯的发明大大提高了能源使用率,但与萤火虫的发光率相比还差得太远。

③最近,研究人员在研究萤火虫发光器时,还意外发现了一种锯齿状排列的鳞片,它可以提高发光器的亮度。科学家将其应用在二极管(LED)的设计中,制作出模仿萤火虫发光器天然结构的LED覆盖层,可使其效率提高50%以上。这种新颖设计可能会在几年内应用在LED生产中。 2.读引用,明

作用。文章

在第①段中,

引用了《诗

经》和杜牧

的诗,其目

的是既丰富

了文章内容,

又增添了艺

术感染力。

续表

文本内容 读文示范

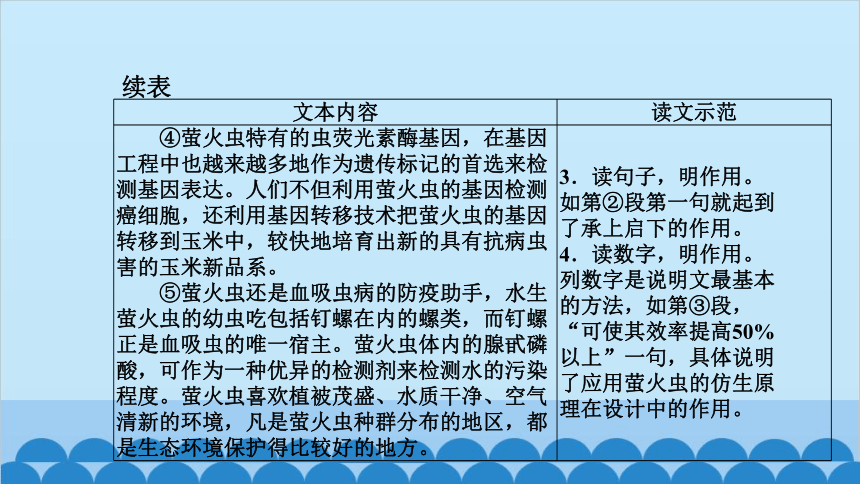

④萤火虫特有的虫荧光素酶基因,在基因工程中也越来越多地作为遗传标记的首选来检测基因表达。人们不但利用萤火虫的基因检测癌细胞,还利用基因转移技术把萤火虫的基因转移到玉米中,较快地培育出新的具有抗病虫害的玉米新品系。

⑤萤火虫还是血吸虫病的防疫助手,水生萤火虫的幼虫吃包括钉螺在内的螺类,而钉螺正是血吸虫的唯一宿主。萤火虫体内的腺甙磷酸,可作为一种优异的检测剂来检测水的污染程度。萤火虫喜欢植被茂盛、水质干净、空气清新的环境,凡是萤火虫种群分布的地区,都是生态环境保护得比较好的地方。 3.读句子,明作用。

如第②段第一句就起到

了承上启下的作用。

4.读数字,明作用。

列数字是说明文最基本

的方法,如第③段,

“可使其效率提高50%

以上”一句,具体说明

了应用萤火虫的仿生原

理在设计中的作用。

续表

文本内容 读文示范

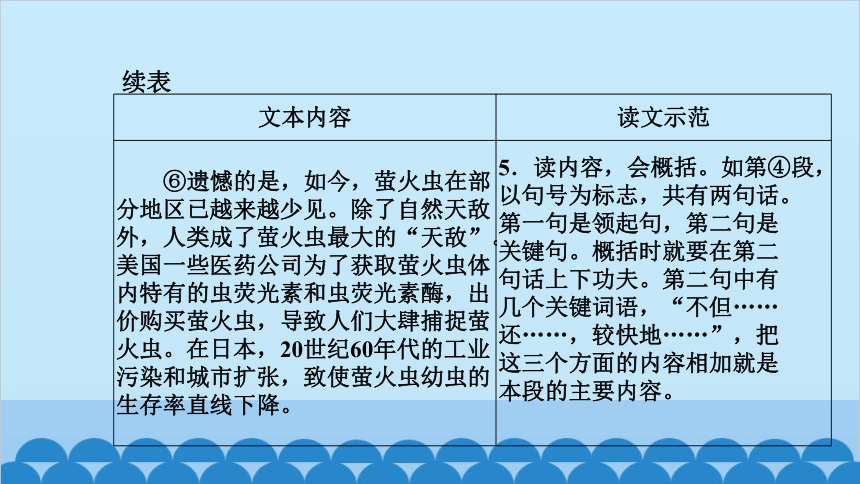

⑥遗憾的是,如今,萤火虫在部分地区已越来越少见。除了自然天敌外,人类成了萤火虫最大的“天敌”。美国一些医药公司为了获取萤火虫体内特有的虫荧光素和虫荧光素酶,出价购买萤火虫,导致人们大肆捕捉萤火虫。在日本,20世纪60年代的工业污染和城市扩张,致使萤火虫幼虫的生存率直线下降。 5.读内容,会概括。如第④段,

以句号为标志,共有两句话。

第一句是领起句,第二句是

关键句。概括时就要在第二

句话上下功夫。第二句中有

几个关键词语,“不但……

还……,较快地……”,把

这三个方面的内容相加就是

本段的主要内容。

续表

文本内容 读文示范

⑦萤火虫求偶时,雌雄之间会发出特异的闪光信号以吸引异性并交尾。然而城市的亮光干扰了它们的闪光交流,当萤火虫感知到外界灯光时,就会停止发光、飞行、求偶,最终导致种群减少甚至灭绝。去年夏季一些城市刮起萤火虫展览热,千里迢迢从外省引入萤火虫,然后在公园放飞。但萤火虫的很多种类年复一年地在同一个栖息地聚集、交配,即使栖息地遭到破坏,也不会迁往别处。萤火虫成虫的唯一使命就是繁殖,寿命很短,长的也就十几天。萤火虫本就不适合长途迁徙,目的地栖息环境又不太合适,它几乎活不了几天,繁殖就更是不可能了。不少专家为此呼吁:与其引进萤火虫,不如改善自然环境。 6.读虚词,明准确。

说明文的语言特

别要求准确。如

第⑤段,“凡是

萤火虫种群分布

的地区,都是生

态环境保护得比

较好的地方”一

句中,“凡是”

“都是”两个词

语准确说明了萤

火虫对环境的影

响。

续表

文本内容 读文示范

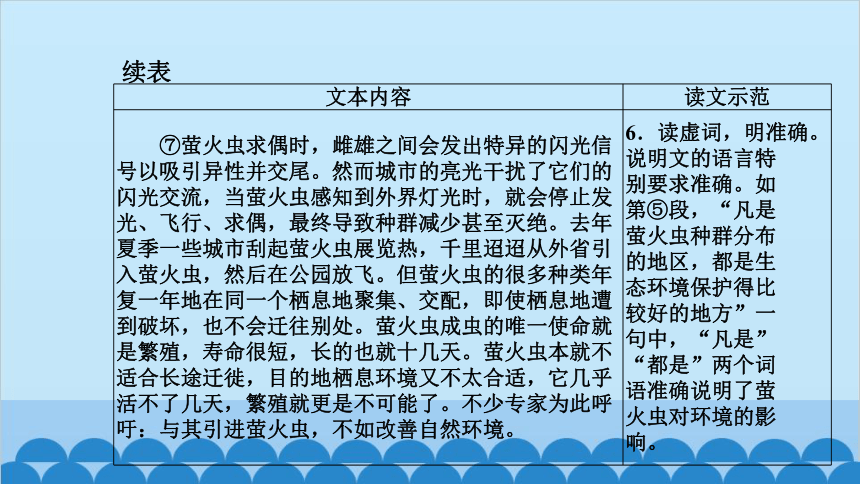

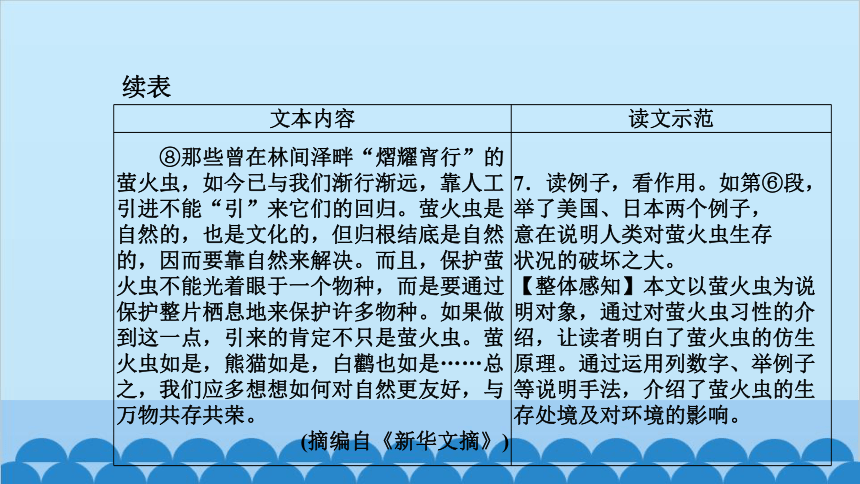

⑧那些曾在林间泽畔“熠耀宵行”的萤火虫,如今已与我们渐行渐远,靠人工引进不能“引”来它们的回归。萤火虫是自然的,也是文化的,但归根结底是自然的,因而要靠自然来解决。而且,保护萤火虫不能光着眼于一个物种,而是要通过保护整片栖息地来保护许多物种。如果做到这一点,引来的肯定不只是萤火虫。萤火虫如是,熊猫如是,白鹳也如是……总之,我们应多想想如何对自然更友好,与万物共存共荣。

(摘编自《新华文摘》) 7.读例子,看作用。如第⑥段,

举了美国、日本两个例子,

意在说明人类对萤火虫生存

状况的破坏之大。

【整体感知】本文以萤火虫为说明对象,通过对萤火虫习性的介绍,让读者明白了萤火虫的仿生原理。通过运用列数字、举例子等说明手法,介绍了萤火虫的生存处境及对环境的影响。

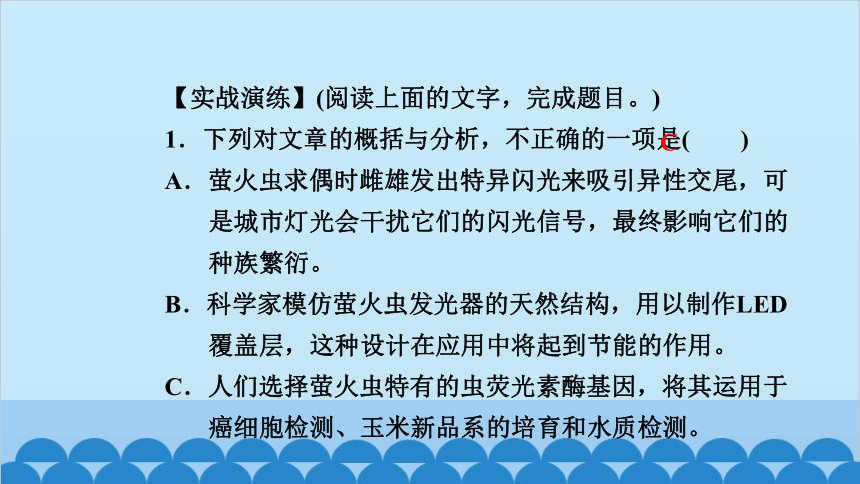

【实战演练】(阅读上面的文字,完成题目。)

1.下列对文章的概括与分析,不正确的一项是( )

A.萤火虫求偶时雌雄发出特异闪光来吸引异性交尾,可

是城市灯光会干扰它们的闪光信号,最终影响它们的

种族繁衍。

B.科学家模仿萤火虫发光器的天然结构,用以制作LED

覆盖层,这种设计在应用中将起到节能的作用。

C.人们选择萤火虫特有的虫荧光素酶基因,将其运用于

癌细胞检测、玉米新品系的培育和水质检测。

C

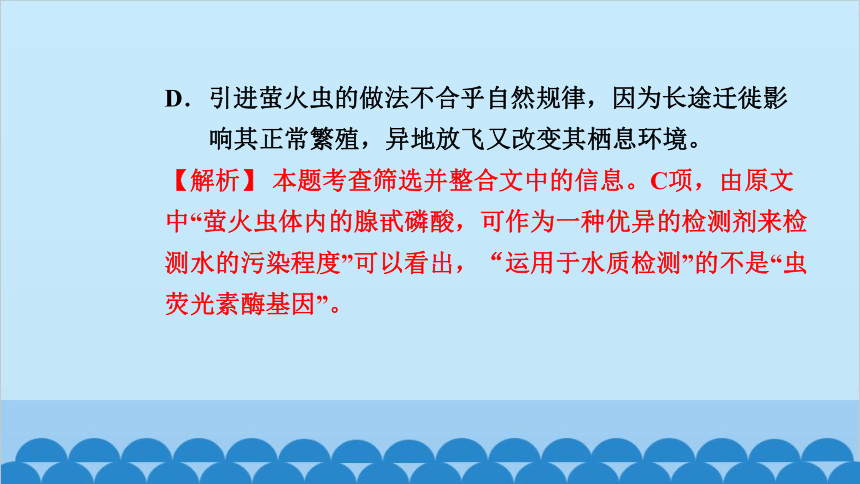

D.引进萤火虫的做法不合乎自然规律,因为长途迁徙影

响其正常繁殖,异地放飞又改变其栖息环境。

【解析】 本题考查筛选并整合文中的信息。C项,由原文

中“萤火虫体内的腺甙磷酸,可作为一种优异的检测剂来检

测水的污染程度”可以看出,“运用于水质检测”的不是“虫

荧光素酶基因”。

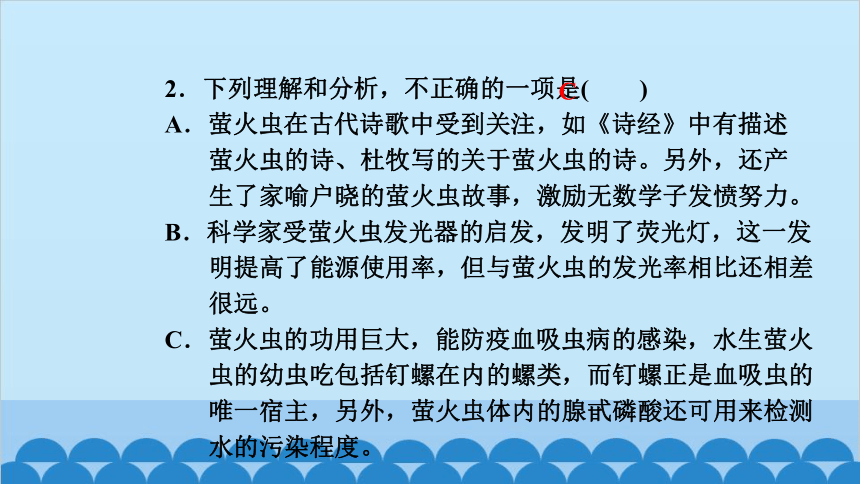

2.下列理解和分析,不正确的一项是( )

A.萤火虫在古代诗歌中受到关注,如《诗经》中有描述

萤火虫的诗、杜牧写的关于萤火虫的诗。另外,还产

生了家喻户晓的萤火虫故事,激励无数学子发愤努力。

B.科学家受萤火虫发光器的启发,发明了荧光灯,这一发

明提高了能源使用率,但与萤火虫的发光率相比还相差

很远。

C.萤火虫的功用巨大,能防疫血吸虫病的感染,水生萤火

虫的幼虫吃包括钉螺在内的螺类,而钉螺正是血吸虫的

唯一宿主,另外,萤火虫体内的腺甙磷酸还可用来检测

水的污染程度。

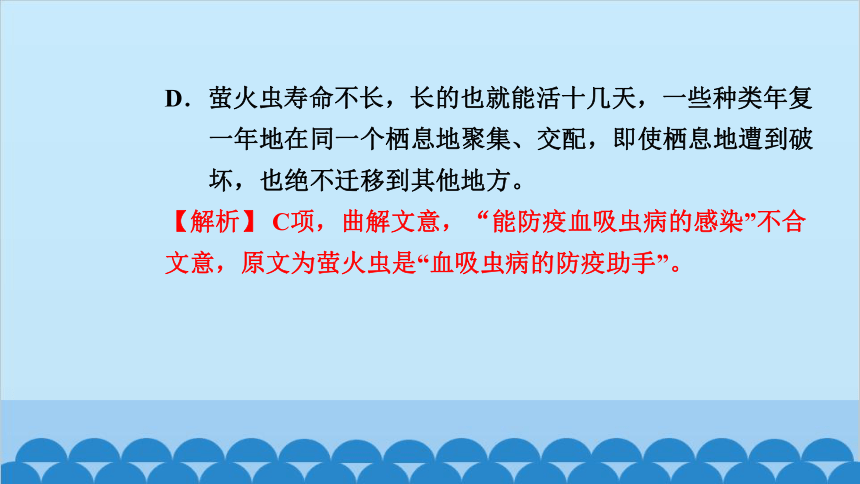

C

D.萤火虫寿命不长,长的也就能活十几天,一些种类年复

一年地在同一个栖息地聚集、交配,即使栖息地遭到破

坏,也绝不迁移到其他地方。

【解析】 C项,曲解文意,“能防疫血吸虫病的感染”不合

文意,原文为萤火虫是“血吸虫病的防疫助手”。

3.为保护萤火虫,我们要注意萤火虫的哪些习性?请简述。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

______________________________

①萤火虫对栖息地生态环境有较高要求。②多不喜

迁徙。③求偶时以闪光信号吸引异性。④对外界亮光反应

敏感。(意思对即可)

【拓展学习任务】暗示性,解读诗歌的意象

品读“柳”的意象

一、以“柳”绘春

柳树大多在春天发芽,因此,古代文人们常把柳树作为春天的象征。韩愈《早春呈水部张十八员外》中的“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”,将柳树作为最美春景的象征,使整个皇城的生气都归结在柳树上。贺知章的《咏柳》(碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪 刀。)借柳树歌咏春风,把春风比作剪刀,说它是美的创造 者,洋溢着诗人对春回大地的欣喜之情。

二、以“柳”抒情

1.以“柳”抒离别之情。从音律的角度来看,“柳”与“留”发音

相似,故古人常借“柳”表达对即将分别之人或远方之人的

思念。《诗经·小雅·采薇》中的“昔我往矣,杨柳依依。今

我来思,雨雪霏霏”算是以“柳”诉离别之情的“鼻祖”了。

郑谷《淮上与友人别》中的“扬子江头杨柳春,杨花愁杀

渡江人”,借“柳”与“留”的谐音,表达了诗人与友人

离别时满怀愁绪、依依不舍的感情。晏几道《清平乐》中

的“渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情”,借杨柳的枝叶来暗

示女子黯然的离情:情人已经走了很久了,早已不见踪

影,但女子依旧站在那里;堤边杨柳青青,枝叶茂盛,依

依有情,它们与女子一起伫立于渡口,安静地凝望着远方。

2.以“柳”诉相思之情。古人大多喜欢种树,而柳树最易成活,

因此人们多在家中庭院、房前屋后种上柳树,由此就有了“

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数”之词句,柳树也

自然成为家的代名词,人们每每看到柳树,就会不由自主地

想到家乡。

3.以“柳”诉闲愁之绪。柳树在春天会产生很多柳絮,“絮”与“

绪”谐音,由此诗人们总会借柳絮抒发自己的闲愁思绪。贺

铸的《青玉案》写道:“试问闲情都几许?一川烟草,满城

风絮,梅子黄时雨!”作者将自己的愁绪比作漫天的柳絮,

以柳絮之多比喻自己愁绪之多,借此写出了自己的愁绪之深。

4.以“柳”诉爱恋之情。“柳”因其形态婀娜而柔美,常常被当作

爱情的象征。欧阳修《生查子》中的“去年元夜时,花市灯

如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”,写出了元宵节男女恋人

相约在月亮爬上树梢时相见的情景。将爱情与柳树结合,是

对恋人之间感情的物化,让读者能更加形象地体会到爱情的

美好。

三、以“柳”写人

1.以“柳”写女子。柳树婀娜柔美,风吹过,柳枝更是随风摆

动,“柳”的一静一动都与年轻的女子有几分相似,因此诗

人们常常用柳树代写美丽的女子。如李清照《蝶恋花·离

情》中的“暖雨晴风初破冻。柳眼梅腮,已觉春心动”,用

柳叶代指女子灵动的眼睛,生动形象。

2.以“柳”写高洁的隐士。陶渊明是历史上有名的隐士,他在

自家门前种上五棵柳树,自号“五柳先生”,由此“柳”便与

隐士结下了不解之缘。王维的《辋川闲居赠裴秀才迪》写

道:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”诗人将自己的友人与隐

士“接舆”和陶渊明相比较,表达了对友人隐居生活的向往

和赞美之情。

以介绍事物、阐明特征、指出因由、解释事理为主,使人读了能理解具体事物的特征、状态、功能;对抽象事理,则能领会其精神实质,从而幡然有悟,了然于胸,这样的说明文被称为事理说明文。

事理说明文要注重说明事物为什么是这样的,也就是要说明事物的性质、原理和因果关系、发展规律等。要写出精彩的事理说明文,需注意以下几点:

1.对“事理”要有深入认识。所谓“事理”,就是与事物有关的

某种道理。欲将事理对别人讲述清楚,则自己先要把事理了

然于胸。弄清楚事理,首先应深入观察,掌握第一手资料,

感性地认识事理,了解其一般性特征。其次应进一步调查,

请教别人,查阅文献资料,从多方面搜集材料,透彻了解事理。

2.说明顺序要合理。因为事理说明文是阐述事理的,用逻辑

顺序便于说得清楚明白,所以事理说明文多采用逻辑顺序。

常见的几种逻辑顺序包括:从因到果、从主到次、从整体到

部分、从概括到具体、从现象到本质、从具体到一般等。说

明的顺序应当合乎逻辑,表达自然。

3.说明方法要灵活。事理是比较抽象的,要将其解说得通俗

易懂,就要尽量利用人们熟悉、明白的东西来说明。这时

就要运用恰当的说明方法,如:下定义,用来揭示事物的

本质特征,高度概括,科学严密;举例子,用具体实例说

明抽象事理,易于理解;分类别,能完整而又清晰地把握

事物特点;作比较,考察异同,鲜明对比;打比方,形象

生动,易于理解;列数字,准确简洁;画图表,直观形

象,一目了然。说明方法的运用,要根据说明对象和写作

目的而定。

4.说明语言要准确。除了运用各种说明方法,还要能巧妙地

运用修辞手法,使说明深入浅出。恰当地引用相关的诗词

佳句、神话传说、逸闻趣事等,可以大大增强文章的生动

性和形象性,让读者愉快地阅读和获取信息。要多读书,

多积累科学知识,多探索和思考事物的本质特征,才能使

说明语言准确又不乏精彩。

【典型示例】

“替天行道”调雨量

林之光

明代著名戏剧家汤显祖在万历二十六年曾写过一首《闻都城渴雨,时苦摊税》:“五风十雨亦为褒,薄夜焚香沾御袍。当知雨亦愁抽税,笑语江南申渐高。”讽刺明神宗巧立名目滥摊税,横征暴敛,民众苦不堪言。

时年(1598)京畿大旱,明神宗依制初夜焚香祈雨,因而露沾御袍。诗的后两句中的申渐高是五代时吴国人。《南唐书》记载说,当时吴国关税沉重,商人叫苦连天。

有一次都城广陵大旱,中书令徐知浩(后为南唐皇帝)问左右,为何郊外雨独京城不雨?旁边伶人申渐高戏答:“雨畏摊税,不敢入京耳!”机智地反映了民众疾苦。汤显祖则借此辛辣讥讽明神宗,说雨也正是因为畏他的滥税而不敢入都城的。

可是这终究是形容、取笑而已,我国历史上并无真正的对雨抽税的事。可是,在今天,美国却真正发生了“降雨税”的事。

因为美国切萨皮克湾受到上游来水的严重污染,马里兰州环境署调查后得出结论:控制污染的最佳办法是阻止大量污染水进入该湾。但治理费用仅第一期工程就要148亿美元,因此

州政府才出此下策,对城市私人地面征收降雨税。计划征收12年,以筹满148亿美元为止。由于使用卫星测量面积技术,居民想漏税都困难。

其实,不仅人会给降雨收税,自然界自己也会给降雨收“税”。最常见的是迎风地形上。由于气流在迎风坡被迫抬升,抬升中气温降低,水汽凝结,就会大雨滂沱。这样,迎风坡上的雨量就会比周围平地上多得多,其差值就是迎风坡收的 “税”。因此,当气流越过山脊在背风坡下降时,由于交了重“税”而雨量极度减少,高大山脉背风坡山麓甚至出现“焚风”现象和沙漠景观。例如美国西海岸山脉,迎风西坡是茂密的森林,而背风干旱东坡麓出现盐湖城沙漠。

我国地形性“降雨税”最典型之一是横断山脉。山脉西侧缅甸密支那平原上年雨量1 600毫米左右,高黎贡山迎风西坡上我国境内的垭口甚至有3 000毫米记录,但山脉东侧金沙江河谷中约北纬28度的奔子栏竟只有245毫米,不折不扣的沙漠地区雨量。这是经过高黎贡山、怒山和云岭三道高山迎风坡的“重税”叠加造成的。这里与周围我国南方1 500~2 000毫米左右的年降雨量相比,干湿对比十分鲜明,因而被称为我国“西南干旱中心”。我1981年应邀参加中国科学院横断山区科考队,6月初,从金沙江河谷西坡海拔3 000米以上森林带下到谷底海拔2 025米的奔子栏时,但见两侧坡上(无树木)耐旱的扭黄茅、野香茅、衰草等仍然一片火红,一派干旱景象。

有趣的是,不仅自然界收降雨税,我们人类也开始向自然界征收“降雨税”,即局地“人工增雨”以抗旱。通过飞机、高炮等将“细颗粒”作为新的优质凝结核撒播云中,大量“掠夺”云中云滴蒸发的水汽,“劫贫济富”、另起炉灶形成大水滴而降雨或增雨。以色列一项著名研究曾增雨22%。这在干旱地区和干旱季节中是可贵的雨水资源。

反过来,我们也可以利用人工增雨技术,在降水云团的上游进行人工降水,大量消耗水汽,以使降水云团下游的大型集会,例如重大体育比赛的开幕式、重大阅兵式等,安全无雨。这被称为“人工消雨”。只不过人类现在掌握的能量有限,与大自然的天气过程相比只能“小打小闹”,有限度成功罢了。

例如,2003年5月30日,俄罗斯彼得堡市建城300周年,有40多个国家元首参加庆祝活动。俄罗斯总统普京承诺不会下雨,因为已经安排在降水云团的上游进行人工消雨。但因当时天气系统实在过强,“降雨税”相对收得不够多,彼得堡届时仍有绵绵细雨,普京总统还是打着雨伞出席了18时30分的欢迎活动和庆祝活动。

不过,我们总还是可以自豪地说,我们已经开始干预老天爷的本职工作,为老百姓、为国家“替天行道”啦!

【名师点津】 这篇科普文章以一段中国古代鲜为人知的历史故事开篇,从而引出美国马里兰州收取“降雨税”的事件,并进而写了“自然界自己也会给降雨收‘税’”“人类也开始向自然界征收‘降雨税’”“人工消雨”等有趣的地理和气象知识。本文语言既严谨、准确、科学,又生动、风趣、幽默,耐人阅读。

【写作任务清单】

请按照要求完成下列情境任务,并展示实践成果。

仿照下面的示例,以“古代文人的梧桐情结”为题,写一篇短文,要求说明事理清晰。

示例:从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。原来诗歌语言的精妙不同于一般的概念,差一点就会差得很多,而诗歌语言之不能单凭借概念,也就由此可见。从概念上说,“木叶”就是“树叶”,

原没有什么可以辩论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,后者则无人过问,前者则不断发展。像“无边落木萧萧下”这样大胆地发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句。这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

【分享展示】

选择任务:________________

实践成果:________________

________________________

李清照在她的《声声慢》一词中,为了将自己丧夫亡国

后历尽沧桑、饱经忧患的无限哀愁表达出来,写了“梧桐更

兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的词句,营造了“梧桐”这一意象,

从而渲染了一种悲凉的气氛,照应了开头“寻寻觅觅,冷冷清

清,凄凄惨惨戚戚”几句。

示例:

古代文人的梧桐情结

词人为何选取“梧桐”这一意象呢 原来,梧桐落叶较

早,古有“梧桐一叶落,天下尽知秋”的说法。在中国古典诗

词中,梧桐和芭蕉一样,成了抒发凄苦之情的象征,因此,古代

文人大都有梧桐情结。白居易《长恨歌》:“春风桃李花开

日,秋雨梧桐叶落时。”秋日冰冷的雨水打在梧桐叶上,好不

令人凄苦。温庭筠《更漏子》:“梧桐树,三更雨,不道离情

正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”秋雨打梧桐,真是别有

一番滋味。而李煜《相见欢》中的“无言独上西楼,月如

钩。寂寞梧桐深院锁清秋”更是妙绝,被囚禁的南唐后主,

自是有一番愁苦,而这凄冷的月光照耀着光秃秃的梧桐树,

愈增添了院中人的愁怒。“秋风秋雨愁煞人”,秋雨中的梧桐

叶则更添愁闷落寞的情绪。也许“梧桐更兼细雨”的情境,总

能勾起人们的满腔愁绪和无限遐思。元代著名剧作家白朴

则将其描写唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧命名为“梧桐雨”,使

得悲苦愁闷的意绪笼罩全剧。

当然,并非所有诗句中的梧桐都代表凄苦之意。《诗

经》云:“凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。”诗句

的大意是“我下梧桐树,引来金凤凰”。梧桐树高大挺拔,

木质细密,树干光滑,被视为良木,具有高贵圣洁禀性的凤凰,

只选择此树栖息,可见梧桐树的神异性。

后来,风凰栖居梧桐树的特性又衍化出“良禽择木而栖”

的熟语,并且这里的凤凰被换成了其他飞禽。唐代诗人虞世

南在《蝉》这首诗中,将至尊至贵的凤凰换成了秋蝉:“垂饮

清露,流响出疏桐。”古人认为,蝉居高饮露,生性高洁,卓

尔不凡,是高洁的象征。

后来,人们以格桐表示男女之间誓死不渝的爱情。古代

传说梧为雄,桐为雌,梧桐同长同老,同生同死,古有“梧桐相

待考,鸳鸯会双死”之说。而乐府民歌《孔雀东南飞》中“两

家求合葬,合葬华山傍。东西植松柏,左右种梧桐”则印证了

这一点。

但是,由于受古代文人的影响,梧桐多以凄苦意象被使

用。“落日斜,秋风冷,今夜故人来不来 教人立尽梧桐影。”

五代时的《梧桐影》也说明很多文人墨客是比较喜欢梧桐

的凄苦内涵的。

第三单元

单元任务 整合设计

语文 必修下册

文本内容 读文示范

阅读下面的文字,完成题目。

说不尽的萤火虫

①中国有着悠久的萤火虫文化。早在先秦时期的《诗经》中,萤火虫就成为先民的关注对象,诗中“町疃鹿场,熠耀宵行”就是描述萤火虫的。古代诗人常借萤火虫抒情达意,唐代杜牧的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,便是千古绝唱。“囊萤夜读”的故事家喻户晓,也曾激励过无数学子发奋努力。 1.读题目,明对象。

题目“说不尽的

萤火虫”,清楚

明了地指出了本

文说明的对象是

“萤火虫”,

“说不尽”的定

语则增添了诗情

画意。

续表

文本内容 读文示范

②现代人是不再需要“囊萤”来夜读了。到20世纪40年代,科学家受萤火虫发光器的启发,发明出荧光灯。萤火虫发出的荧光是一种生物光,它不同于其他的光会伴生热量的损耗,是目前已知唯一几乎没有热损耗的光源,因此也叫“冷光源”。荧光灯的发明大大提高了能源使用率,但与萤火虫的发光率相比还差得太远。

③最近,研究人员在研究萤火虫发光器时,还意外发现了一种锯齿状排列的鳞片,它可以提高发光器的亮度。科学家将其应用在二极管(LED)的设计中,制作出模仿萤火虫发光器天然结构的LED覆盖层,可使其效率提高50%以上。这种新颖设计可能会在几年内应用在LED生产中。 2.读引用,明

作用。文章

在第①段中,

引用了《诗

经》和杜牧

的诗,其目

的是既丰富

了文章内容,

又增添了艺

术感染力。

续表

文本内容 读文示范

④萤火虫特有的虫荧光素酶基因,在基因工程中也越来越多地作为遗传标记的首选来检测基因表达。人们不但利用萤火虫的基因检测癌细胞,还利用基因转移技术把萤火虫的基因转移到玉米中,较快地培育出新的具有抗病虫害的玉米新品系。

⑤萤火虫还是血吸虫病的防疫助手,水生萤火虫的幼虫吃包括钉螺在内的螺类,而钉螺正是血吸虫的唯一宿主。萤火虫体内的腺甙磷酸,可作为一种优异的检测剂来检测水的污染程度。萤火虫喜欢植被茂盛、水质干净、空气清新的环境,凡是萤火虫种群分布的地区,都是生态环境保护得比较好的地方。 3.读句子,明作用。

如第②段第一句就起到

了承上启下的作用。

4.读数字,明作用。

列数字是说明文最基本

的方法,如第③段,

“可使其效率提高50%

以上”一句,具体说明

了应用萤火虫的仿生原

理在设计中的作用。

续表

文本内容 读文示范

⑥遗憾的是,如今,萤火虫在部分地区已越来越少见。除了自然天敌外,人类成了萤火虫最大的“天敌”。美国一些医药公司为了获取萤火虫体内特有的虫荧光素和虫荧光素酶,出价购买萤火虫,导致人们大肆捕捉萤火虫。在日本,20世纪60年代的工业污染和城市扩张,致使萤火虫幼虫的生存率直线下降。 5.读内容,会概括。如第④段,

以句号为标志,共有两句话。

第一句是领起句,第二句是

关键句。概括时就要在第二

句话上下功夫。第二句中有

几个关键词语,“不但……

还……,较快地……”,把

这三个方面的内容相加就是

本段的主要内容。

续表

文本内容 读文示范

⑦萤火虫求偶时,雌雄之间会发出特异的闪光信号以吸引异性并交尾。然而城市的亮光干扰了它们的闪光交流,当萤火虫感知到外界灯光时,就会停止发光、飞行、求偶,最终导致种群减少甚至灭绝。去年夏季一些城市刮起萤火虫展览热,千里迢迢从外省引入萤火虫,然后在公园放飞。但萤火虫的很多种类年复一年地在同一个栖息地聚集、交配,即使栖息地遭到破坏,也不会迁往别处。萤火虫成虫的唯一使命就是繁殖,寿命很短,长的也就十几天。萤火虫本就不适合长途迁徙,目的地栖息环境又不太合适,它几乎活不了几天,繁殖就更是不可能了。不少专家为此呼吁:与其引进萤火虫,不如改善自然环境。 6.读虚词,明准确。

说明文的语言特

别要求准确。如

第⑤段,“凡是

萤火虫种群分布

的地区,都是生

态环境保护得比

较好的地方”一

句中,“凡是”

“都是”两个词

语准确说明了萤

火虫对环境的影

响。

续表

文本内容 读文示范

⑧那些曾在林间泽畔“熠耀宵行”的萤火虫,如今已与我们渐行渐远,靠人工引进不能“引”来它们的回归。萤火虫是自然的,也是文化的,但归根结底是自然的,因而要靠自然来解决。而且,保护萤火虫不能光着眼于一个物种,而是要通过保护整片栖息地来保护许多物种。如果做到这一点,引来的肯定不只是萤火虫。萤火虫如是,熊猫如是,白鹳也如是……总之,我们应多想想如何对自然更友好,与万物共存共荣。

(摘编自《新华文摘》) 7.读例子,看作用。如第⑥段,

举了美国、日本两个例子,

意在说明人类对萤火虫生存

状况的破坏之大。

【整体感知】本文以萤火虫为说明对象,通过对萤火虫习性的介绍,让读者明白了萤火虫的仿生原理。通过运用列数字、举例子等说明手法,介绍了萤火虫的生存处境及对环境的影响。

【实战演练】(阅读上面的文字,完成题目。)

1.下列对文章的概括与分析,不正确的一项是( )

A.萤火虫求偶时雌雄发出特异闪光来吸引异性交尾,可

是城市灯光会干扰它们的闪光信号,最终影响它们的

种族繁衍。

B.科学家模仿萤火虫发光器的天然结构,用以制作LED

覆盖层,这种设计在应用中将起到节能的作用。

C.人们选择萤火虫特有的虫荧光素酶基因,将其运用于

癌细胞检测、玉米新品系的培育和水质检测。

C

D.引进萤火虫的做法不合乎自然规律,因为长途迁徙影

响其正常繁殖,异地放飞又改变其栖息环境。

【解析】 本题考查筛选并整合文中的信息。C项,由原文

中“萤火虫体内的腺甙磷酸,可作为一种优异的检测剂来检

测水的污染程度”可以看出,“运用于水质检测”的不是“虫

荧光素酶基因”。

2.下列理解和分析,不正确的一项是( )

A.萤火虫在古代诗歌中受到关注,如《诗经》中有描述

萤火虫的诗、杜牧写的关于萤火虫的诗。另外,还产

生了家喻户晓的萤火虫故事,激励无数学子发愤努力。

B.科学家受萤火虫发光器的启发,发明了荧光灯,这一发

明提高了能源使用率,但与萤火虫的发光率相比还相差

很远。

C.萤火虫的功用巨大,能防疫血吸虫病的感染,水生萤火

虫的幼虫吃包括钉螺在内的螺类,而钉螺正是血吸虫的

唯一宿主,另外,萤火虫体内的腺甙磷酸还可用来检测

水的污染程度。

C

D.萤火虫寿命不长,长的也就能活十几天,一些种类年复

一年地在同一个栖息地聚集、交配,即使栖息地遭到破

坏,也绝不迁移到其他地方。

【解析】 C项,曲解文意,“能防疫血吸虫病的感染”不合

文意,原文为萤火虫是“血吸虫病的防疫助手”。

3.为保护萤火虫,我们要注意萤火虫的哪些习性?请简述。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

______________________________

①萤火虫对栖息地生态环境有较高要求。②多不喜

迁徙。③求偶时以闪光信号吸引异性。④对外界亮光反应

敏感。(意思对即可)

【拓展学习任务】暗示性,解读诗歌的意象

品读“柳”的意象

一、以“柳”绘春

柳树大多在春天发芽,因此,古代文人们常把柳树作为春天的象征。韩愈《早春呈水部张十八员外》中的“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”,将柳树作为最美春景的象征,使整个皇城的生气都归结在柳树上。贺知章的《咏柳》(碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪 刀。)借柳树歌咏春风,把春风比作剪刀,说它是美的创造 者,洋溢着诗人对春回大地的欣喜之情。

二、以“柳”抒情

1.以“柳”抒离别之情。从音律的角度来看,“柳”与“留”发音

相似,故古人常借“柳”表达对即将分别之人或远方之人的

思念。《诗经·小雅·采薇》中的“昔我往矣,杨柳依依。今

我来思,雨雪霏霏”算是以“柳”诉离别之情的“鼻祖”了。

郑谷《淮上与友人别》中的“扬子江头杨柳春,杨花愁杀

渡江人”,借“柳”与“留”的谐音,表达了诗人与友人

离别时满怀愁绪、依依不舍的感情。晏几道《清平乐》中

的“渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情”,借杨柳的枝叶来暗

示女子黯然的离情:情人已经走了很久了,早已不见踪

影,但女子依旧站在那里;堤边杨柳青青,枝叶茂盛,依

依有情,它们与女子一起伫立于渡口,安静地凝望着远方。

2.以“柳”诉相思之情。古人大多喜欢种树,而柳树最易成活,

因此人们多在家中庭院、房前屋后种上柳树,由此就有了“

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数”之词句,柳树也

自然成为家的代名词,人们每每看到柳树,就会不由自主地

想到家乡。

3.以“柳”诉闲愁之绪。柳树在春天会产生很多柳絮,“絮”与“

绪”谐音,由此诗人们总会借柳絮抒发自己的闲愁思绪。贺

铸的《青玉案》写道:“试问闲情都几许?一川烟草,满城

风絮,梅子黄时雨!”作者将自己的愁绪比作漫天的柳絮,

以柳絮之多比喻自己愁绪之多,借此写出了自己的愁绪之深。

4.以“柳”诉爱恋之情。“柳”因其形态婀娜而柔美,常常被当作

爱情的象征。欧阳修《生查子》中的“去年元夜时,花市灯

如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”,写出了元宵节男女恋人

相约在月亮爬上树梢时相见的情景。将爱情与柳树结合,是

对恋人之间感情的物化,让读者能更加形象地体会到爱情的

美好。

三、以“柳”写人

1.以“柳”写女子。柳树婀娜柔美,风吹过,柳枝更是随风摆

动,“柳”的一静一动都与年轻的女子有几分相似,因此诗

人们常常用柳树代写美丽的女子。如李清照《蝶恋花·离

情》中的“暖雨晴风初破冻。柳眼梅腮,已觉春心动”,用

柳叶代指女子灵动的眼睛,生动形象。

2.以“柳”写高洁的隐士。陶渊明是历史上有名的隐士,他在

自家门前种上五棵柳树,自号“五柳先生”,由此“柳”便与

隐士结下了不解之缘。王维的《辋川闲居赠裴秀才迪》写

道:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”诗人将自己的友人与隐

士“接舆”和陶渊明相比较,表达了对友人隐居生活的向往

和赞美之情。

以介绍事物、阐明特征、指出因由、解释事理为主,使人读了能理解具体事物的特征、状态、功能;对抽象事理,则能领会其精神实质,从而幡然有悟,了然于胸,这样的说明文被称为事理说明文。

事理说明文要注重说明事物为什么是这样的,也就是要说明事物的性质、原理和因果关系、发展规律等。要写出精彩的事理说明文,需注意以下几点:

1.对“事理”要有深入认识。所谓“事理”,就是与事物有关的

某种道理。欲将事理对别人讲述清楚,则自己先要把事理了

然于胸。弄清楚事理,首先应深入观察,掌握第一手资料,

感性地认识事理,了解其一般性特征。其次应进一步调查,

请教别人,查阅文献资料,从多方面搜集材料,透彻了解事理。

2.说明顺序要合理。因为事理说明文是阐述事理的,用逻辑

顺序便于说得清楚明白,所以事理说明文多采用逻辑顺序。

常见的几种逻辑顺序包括:从因到果、从主到次、从整体到

部分、从概括到具体、从现象到本质、从具体到一般等。说

明的顺序应当合乎逻辑,表达自然。

3.说明方法要灵活。事理是比较抽象的,要将其解说得通俗

易懂,就要尽量利用人们熟悉、明白的东西来说明。这时

就要运用恰当的说明方法,如:下定义,用来揭示事物的

本质特征,高度概括,科学严密;举例子,用具体实例说

明抽象事理,易于理解;分类别,能完整而又清晰地把握

事物特点;作比较,考察异同,鲜明对比;打比方,形象

生动,易于理解;列数字,准确简洁;画图表,直观形

象,一目了然。说明方法的运用,要根据说明对象和写作

目的而定。

4.说明语言要准确。除了运用各种说明方法,还要能巧妙地

运用修辞手法,使说明深入浅出。恰当地引用相关的诗词

佳句、神话传说、逸闻趣事等,可以大大增强文章的生动

性和形象性,让读者愉快地阅读和获取信息。要多读书,

多积累科学知识,多探索和思考事物的本质特征,才能使

说明语言准确又不乏精彩。

【典型示例】

“替天行道”调雨量

林之光

明代著名戏剧家汤显祖在万历二十六年曾写过一首《闻都城渴雨,时苦摊税》:“五风十雨亦为褒,薄夜焚香沾御袍。当知雨亦愁抽税,笑语江南申渐高。”讽刺明神宗巧立名目滥摊税,横征暴敛,民众苦不堪言。

时年(1598)京畿大旱,明神宗依制初夜焚香祈雨,因而露沾御袍。诗的后两句中的申渐高是五代时吴国人。《南唐书》记载说,当时吴国关税沉重,商人叫苦连天。

有一次都城广陵大旱,中书令徐知浩(后为南唐皇帝)问左右,为何郊外雨独京城不雨?旁边伶人申渐高戏答:“雨畏摊税,不敢入京耳!”机智地反映了民众疾苦。汤显祖则借此辛辣讥讽明神宗,说雨也正是因为畏他的滥税而不敢入都城的。

可是这终究是形容、取笑而已,我国历史上并无真正的对雨抽税的事。可是,在今天,美国却真正发生了“降雨税”的事。

因为美国切萨皮克湾受到上游来水的严重污染,马里兰州环境署调查后得出结论:控制污染的最佳办法是阻止大量污染水进入该湾。但治理费用仅第一期工程就要148亿美元,因此

州政府才出此下策,对城市私人地面征收降雨税。计划征收12年,以筹满148亿美元为止。由于使用卫星测量面积技术,居民想漏税都困难。

其实,不仅人会给降雨收税,自然界自己也会给降雨收“税”。最常见的是迎风地形上。由于气流在迎风坡被迫抬升,抬升中气温降低,水汽凝结,就会大雨滂沱。这样,迎风坡上的雨量就会比周围平地上多得多,其差值就是迎风坡收的 “税”。因此,当气流越过山脊在背风坡下降时,由于交了重“税”而雨量极度减少,高大山脉背风坡山麓甚至出现“焚风”现象和沙漠景观。例如美国西海岸山脉,迎风西坡是茂密的森林,而背风干旱东坡麓出现盐湖城沙漠。

我国地形性“降雨税”最典型之一是横断山脉。山脉西侧缅甸密支那平原上年雨量1 600毫米左右,高黎贡山迎风西坡上我国境内的垭口甚至有3 000毫米记录,但山脉东侧金沙江河谷中约北纬28度的奔子栏竟只有245毫米,不折不扣的沙漠地区雨量。这是经过高黎贡山、怒山和云岭三道高山迎风坡的“重税”叠加造成的。这里与周围我国南方1 500~2 000毫米左右的年降雨量相比,干湿对比十分鲜明,因而被称为我国“西南干旱中心”。我1981年应邀参加中国科学院横断山区科考队,6月初,从金沙江河谷西坡海拔3 000米以上森林带下到谷底海拔2 025米的奔子栏时,但见两侧坡上(无树木)耐旱的扭黄茅、野香茅、衰草等仍然一片火红,一派干旱景象。

有趣的是,不仅自然界收降雨税,我们人类也开始向自然界征收“降雨税”,即局地“人工增雨”以抗旱。通过飞机、高炮等将“细颗粒”作为新的优质凝结核撒播云中,大量“掠夺”云中云滴蒸发的水汽,“劫贫济富”、另起炉灶形成大水滴而降雨或增雨。以色列一项著名研究曾增雨22%。这在干旱地区和干旱季节中是可贵的雨水资源。

反过来,我们也可以利用人工增雨技术,在降水云团的上游进行人工降水,大量消耗水汽,以使降水云团下游的大型集会,例如重大体育比赛的开幕式、重大阅兵式等,安全无雨。这被称为“人工消雨”。只不过人类现在掌握的能量有限,与大自然的天气过程相比只能“小打小闹”,有限度成功罢了。

例如,2003年5月30日,俄罗斯彼得堡市建城300周年,有40多个国家元首参加庆祝活动。俄罗斯总统普京承诺不会下雨,因为已经安排在降水云团的上游进行人工消雨。但因当时天气系统实在过强,“降雨税”相对收得不够多,彼得堡届时仍有绵绵细雨,普京总统还是打着雨伞出席了18时30分的欢迎活动和庆祝活动。

不过,我们总还是可以自豪地说,我们已经开始干预老天爷的本职工作,为老百姓、为国家“替天行道”啦!

【名师点津】 这篇科普文章以一段中国古代鲜为人知的历史故事开篇,从而引出美国马里兰州收取“降雨税”的事件,并进而写了“自然界自己也会给降雨收‘税’”“人类也开始向自然界征收‘降雨税’”“人工消雨”等有趣的地理和气象知识。本文语言既严谨、准确、科学,又生动、风趣、幽默,耐人阅读。

【写作任务清单】

请按照要求完成下列情境任务,并展示实践成果。

仿照下面的示例,以“古代文人的梧桐情结”为题,写一篇短文,要求说明事理清晰。

示例:从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。原来诗歌语言的精妙不同于一般的概念,差一点就会差得很多,而诗歌语言之不能单凭借概念,也就由此可见。从概念上说,“木叶”就是“树叶”,

原没有什么可以辩论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,后者则无人过问,前者则不断发展。像“无边落木萧萧下”这样大胆地发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句。这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

【分享展示】

选择任务:________________

实践成果:________________

________________________

李清照在她的《声声慢》一词中,为了将自己丧夫亡国

后历尽沧桑、饱经忧患的无限哀愁表达出来,写了“梧桐更

兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的词句,营造了“梧桐”这一意象,

从而渲染了一种悲凉的气氛,照应了开头“寻寻觅觅,冷冷清

清,凄凄惨惨戚戚”几句。

示例:

古代文人的梧桐情结

词人为何选取“梧桐”这一意象呢 原来,梧桐落叶较

早,古有“梧桐一叶落,天下尽知秋”的说法。在中国古典诗

词中,梧桐和芭蕉一样,成了抒发凄苦之情的象征,因此,古代

文人大都有梧桐情结。白居易《长恨歌》:“春风桃李花开

日,秋雨梧桐叶落时。”秋日冰冷的雨水打在梧桐叶上,好不

令人凄苦。温庭筠《更漏子》:“梧桐树,三更雨,不道离情

正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”秋雨打梧桐,真是别有

一番滋味。而李煜《相见欢》中的“无言独上西楼,月如

钩。寂寞梧桐深院锁清秋”更是妙绝,被囚禁的南唐后主,

自是有一番愁苦,而这凄冷的月光照耀着光秃秃的梧桐树,

愈增添了院中人的愁怒。“秋风秋雨愁煞人”,秋雨中的梧桐

叶则更添愁闷落寞的情绪。也许“梧桐更兼细雨”的情境,总

能勾起人们的满腔愁绪和无限遐思。元代著名剧作家白朴

则将其描写唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧命名为“梧桐雨”,使

得悲苦愁闷的意绪笼罩全剧。

当然,并非所有诗句中的梧桐都代表凄苦之意。《诗

经》云:“凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。”诗句

的大意是“我下梧桐树,引来金凤凰”。梧桐树高大挺拔,

木质细密,树干光滑,被视为良木,具有高贵圣洁禀性的凤凰,

只选择此树栖息,可见梧桐树的神异性。

后来,风凰栖居梧桐树的特性又衍化出“良禽择木而栖”

的熟语,并且这里的凤凰被换成了其他飞禽。唐代诗人虞世

南在《蝉》这首诗中,将至尊至贵的凤凰换成了秋蝉:“垂饮

清露,流响出疏桐。”古人认为,蝉居高饮露,生性高洁,卓

尔不凡,是高洁的象征。

后来,人们以格桐表示男女之间誓死不渝的爱情。古代

传说梧为雄,桐为雌,梧桐同长同老,同生同死,古有“梧桐相

待考,鸳鸯会双死”之说。而乐府民歌《孔雀东南飞》中“两

家求合葬,合葬华山傍。东西植松柏,左右种梧桐”则印证了

这一点。

但是,由于受古代文人的影响,梧桐多以凄苦意象被使

用。“落日斜,秋风冷,今夜故人来不来 教人立尽梧桐影。”

五代时的《梧桐影》也说明很多文人墨客是比较喜欢梧桐

的凄苦内涵的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])