专题十五:优化时评,学习驳论-2023年高考语文作文复习指导课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题十五:优化时评,学习驳论-2023年高考语文作文复习指导课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 15:14:16 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

专题十五:优化时评,学习驳论

2022年高考语文作文复习

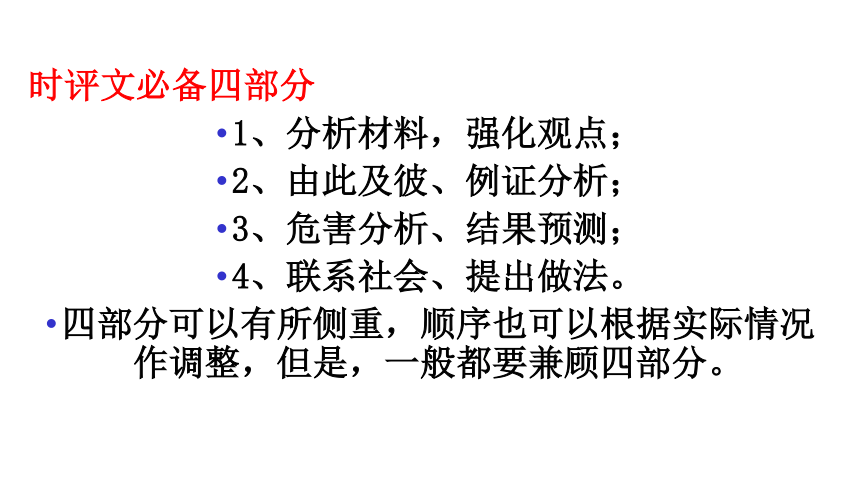

时评文必备四部分

1、分析材料,强化观点;

2、由此及彼、例证分析;

3、危害分析、结果预测;

4、联系社会、提出做法。

四部分可以有所侧重,顺序也可以根据实际情况作调整,但是,一般都要兼顾四部分。

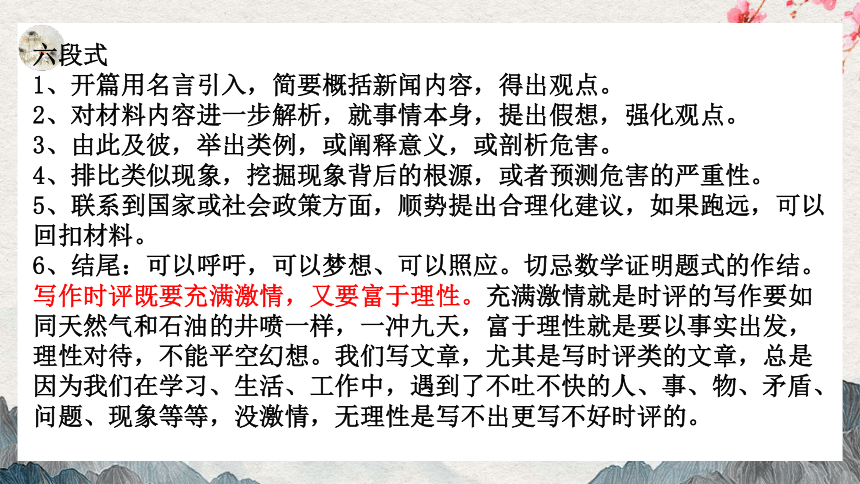

六段式

1、开篇用名言引入,简要概括新闻内容,得出观点。

2、对材料内容进一步解析,就事情本身,提出假想,强化观点。

3、由此及彼,举出类例,或阐释意义,或剖析危害。

4、排比类似现象,挖掘现象背后的根源,或者预测危害的严重性。

5、联系到国家或社会政策方面,顺势提出合理化建议,如果跑远,可以回扣材料。

6、结尾:可以呼吁,可以梦想、可以照应。切忌数学证明题式的作结。

写作时评既要充满激情,又要富于理性。充满激情就是时评的写作要如同天然气和石油的井喷一样,一冲九天,富于理性就是要以事实出发,理性对待,不能平空幻想。我们写文章,尤其是写时评类的文章,总是因为我们在学习、生活、工作中,遇到了不吐不快的人、事、物、矛盾、问题、现象等等,没激情,无理性是写不出更写不好时评的。

一个标准的议论段一般来说依次包含如下五种功能不同的句子:

一、引述事件,简明扼要——扣材是第一要点

时评类文章,在开端处必先引述新闻事件,这是写作的根源所在,立论所在。相当于材料作文的引述材料,在材料作文中,引——就是引述材料作话题,揭示论点或提出问题。它属于“引论”的部分。最好从提出论点的需要出发,抓住材料要旨,用简洁的语言,准确地引述。一般说来,材料不同,引述方式各异:文字多的叙述性材料应概述,精辟的名言警句要复述,寓意深刻内蕴丰富的文字要阐述,漫画型材料要对画面作简洁介绍和扼要阐述。对时评而言,引述的事件应该有出处和来源。

引,一般写在第一自然段,要求从事件中引出恰当的中心论点。那么从哪些材料中引出中心论点呢 可以考虑从以下几个方面:

一句话:主要是一句名言、格言、警句、俗语,甚至谚语和哲理性的话。例如从孟子的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”可引出论点“提倡尊老爱幼”。再如“欲穷千里目,更上一层楼”可引出论点“只有站得高才能看得远”。

一种现象:如从“逢年过节,大吃大喝,铺张浪费”可引出论点“成由节俭败由奢”;又如从中学生早恋现象引出论点“早恋,成功的绊脚石”。

一件事情:如从一起严重的交通事故可引出论点“车祸猛于虎。生命价更高”。当然,近年的高考,几乎都是材料作文。而材料本身就写了一种现象或一件事情。尤其要认真读懂材料,深刻领悟材料。三言两语,击中要害,干脆利落,恰当而迅速地引出中心论点。

二、分析原因,透析根源——围绕材料议论的最佳手法

探因分析法,也叫因果分析法。这种分析法就是从因果关系上把论点与论据联系起来。具体地说,就是对事例中的行为和结果,沿着“为什么”这条思路,探其根源,发现其本质,使内容逐步深化。

如为证明“人要立志”这一论点,叙述这样一个故事:据说,牛顿小的时候并不聪明,有一次,父亲叫他在门上打个洞,让大猫和小猫出去方便些,他却打了两个大洞,说是因为有两只小动物。尽管如此,牛顿立志探索科学的奥秘过程中,因刻苦钻研取得累累硕果。接着用探因分析法就是:一个人立了志,就像机器上按了发动机,就有了使不完的劲。牛顿正是因为在这种“使不完的劲”的推动下,取得了巨大的成就,成为著名的科学家。

这正是在举出事例之后,沿着牛顿为什么会成为科学家的思路,探究其根源,从而证明了“人要立志”这一论点。此类分析法常常用“这是什么原因造成的呢?原来……”引出探究和剖析事理的文字。

探因分析法的好处是,一可以紧紧围绕材料进行议论,绝不会发生越扯越远的偏离题意现象,二是完全符合“不偏离材料的中心”这个高考作文的考点;第三,增强了材料作文的思辨性。

三、探源本质,哲理思辨延伸拓展议论空间

从根本上说,议论文的主体就是在回答 一个“为什么”的问题。当我们在论证某个论点时,应该开动思维,多追问几个 “为什么”。换句话说,就是把中心论点作为结论去追溯这个结论产生的条件和原因,或透过现象深入本质,或揭示问题产生的原因,从而形成分论点。由于因果联系是存在于一切事物和现象之间的一种普遍联系,因此,运用“追根溯源,探究原因”法切分分论点也是议论文写作中使用得较多的一种方法。

缘其事,析其理,可明得失,辨真伪。例:人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事,莫若身上背着一种未了的责任。人若能知足,虽贫不苦;若能安分(不多作分外希望),虽失意不苦;老、死乃是人生难免的事,达观的人看得很平常,也不算什么苦。独是凡人生在世间一天,便有应该做的事。该做的事没有做完,便像是有几千斤重担压在肩头,再苦是没有的了。为什么呢?因为受那良心责备不过,要逃躲也没处逃躲呀!(附:这篇文章的中心论点是人生最苦的事,莫若身上背着一种未了的责任。)

在这一段落中,考生可以引经据典,充分发挥自己的社会知识面,深挖根源,以及社会影响,对材料和观点进行拓展延伸,使观点深化。

四、联系现实,旗帜鲜明——以小见大,广泛涉猎

(一)联系现实部分在全文中出现的位置

联系现实部分往往在文章的中间或后半部分;也可用于全篇。我们中学生写的议论文,也可以在全篇都联系现实中鲜活的事例,而不涉及历史,这种情况很少;多数都是在文章的后半部分,即在旁征博引古代的一些典型事例或名人名句之后,又联系到当今社会中鲜活的事例;还有的仅仅在文章的结尾之前,联系当前现实情况或自己的实际情况,论证中心观点,增强了文章的说服力与时代感。

部分联系现实,出现于文章的中间或后半部分

(二)整篇联系现实,可以用多个时事热点组织文章,也可以用一个时事热点贯穿全文。

(三)联系现实的种类

一般有两种方式,一是“个例”,二是“泛例”

(1) “个例”就是具体的事例,就是紧扣中心观点,选择一个典型事例,比较详细地叙述下来。

(2) “泛例”就是概括性的社会现象,它舍弃了具体人物、时间、地点等因素,加以概括归纳出来的一类一类的“泛指“事物”

(四)联系现实的一般思路

一般分三小步:立、摆、析。立,是确立本层小论点,如果没有分论点,可以直接从摆事实开始;摆,是摆事实;析,是分析现象,使现象与论点粘合上。这三小步其实就是起始、展开、终结三部分。

五、提出办法,解决问题——假设分析法见真功

假设分析法即假设材料中能达到的某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果。还可以同时与原条件下的结果进行比较,通过比较来论证论点的成立。

经典实例——《六国论》:向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

注意:对语段进行假设分析时,如果举的例子是正面的,那么就应从反面来假设分析;如果举的例子是反面的,那么就应从正面来假设分析。”

例:“世界上没有完全相同的蛋,当你画了一个,再去画另一个时,形态又不同了。即使同一个蛋,从不同的角度去看,其形态也有很大的区别。只有把画蛋的基本功练好了,才能画出更好的画。”达.芬奇老师的谆谆教导,说出了一个真理:基本功训练很重要。由于达.芬奇从师阶段培养了扎实的画画基础,他后来成为了欧洲文艺复兴时期的卓越的画家。

试想,他没有扎实的绘画基本功,不能从不同角度观察到同一对象的细微差别,不能发现创作对象随着光影、色调的变化而变化,不能认识到“世界上是没有完全相同的鸡蛋的”,他能创作出被誉为世界画坛一绝的《蒙娜丽莎》吗?那“神秘的微笑”决不可能是信手就能抹出来的。干什么事,都要从打基础开始。俗话说得好,万丈高楼平地起,这也是达.芬奇画蛋的故事给予人们的深刻的教育意义所在。

假设分析法可以多用几个“试问”“试想”的问句,并且注意多角度阐述材料,紧密联系中心论点,就可以使分析更加深入更加透彻。

假设分析法是专门针对材料作文的提出解决办法而设定的,在行文过程中特别受到阅卷者的亲睐。

如何让你的分析更深刻、透彻呢?下面介绍几种常用方法:

深刻、透彻——透过现象深入本质;揭示事务内在的因果关系;观点具有启发性。

假设分析法——是假设材料中能达到的某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果,同时与原条件下的结果进行比较,通过这种比较来论证论点的成立。

因果分析法——是从因果关系上把论点与论据联系起来。具体说,就是对事例中的行为,沿着“为什么”这条思路,探求其根源,发现其本质,使内容逐步深化。

归纳分析法——是在列举多个典型论据之后,对这些论据比较分析,归纳总结出它们的共同点,扣在要证明的论点上。

一般误区

1、强调和论证现象的存在,但是不做深入的探究,只是从为什么角度论证,没有思考现象背后的根源、危害,正面的观点就没有提出意义与价值;也没上升到国家社会层面,提出有见地的做法。

2、 道理论证与事实论证之间的权衡欠佳:要么没有事例名言,通篇有说不完的道理;要么事例发散过宽,脱离中心意思。

3、 语言和思维太过武断,不具有思辨性,不能有效说服阅卷老师。

4、时评文是要老师比较认真看才能看出思想的文章,每个人的思考角度都有可能不同,因此,此类作文,特别要注意分段,不要一段太长,段与段之间一定要注意词语或亮点衔接,否则会让阅卷老师摸不着头脑。

时评往往需要驳论和立论结合

有破有立

作文原题

24、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“整本书阅读”是高中语文新课标的第一个学习任务群,它对促进学生“语文素养的养成”至关重要,阅读者藉此可以汲取丰富的语言养分,产生思想的飞跃,完成一次整体性的建构。特别是在社会性阅读萎靡的状态下,这一明确主张体现了教育的责任。但是,有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间;也有同学认为,“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜;还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

作为一名高中学生,你是如何看待上述问题的?请据此写一篇不少于900字的文章,要求立论与驳论相结合,体现你的认识与思考。

要求:自选角度,自拟标题;文体特征鲜明;不得泄露个人信息;不得套作,不得抄袭。

材料语

引导语

要求语

引导语指令解读

指令 内涵解读

作为一名高中生 写作主体的限定;意味着要以高中生的眼光来看待问题,写出高中生的特点。例如可以结合高中生的具体例子进行论证分析。

如何看待上述问题 ①“上述问题”指材料中列出的问题(具体有多少方面?);②如何看待:表明自己的观点立场。

写一篇不少于900字的文章,立论与驳论相结合 ①不少于900字,字数要求;②立论与驳论相结合:△文体为议论文;△“立论”指什么?“驳论”指什么?所立所驳从何而来?“立”与“驳”的关系是什么?

体现你的认识和思考 你对材料现象的评价;你由材料联想到的例子;你由材料得出的行动指引……

立论:确立并支持自己的观点。

驳论:批驳错误的观点。

目的

先立后破

先破后立

边破边立

驳论点

质疑论点中涉及的概念定义不严谨

质疑论点中涉及的判断不正确

驳论据

指出论据不真实

质疑隐含前提不正确(析本质)

驳论证

根据论点的逻辑推理无法推出相应结论;或者推出错误的结论(谈弊端)

归谬法

列举反例

材料语:从中找到“立”与“破”的点

①“整本书阅读”是高中语文新课标的第一个学习任务群,它对促进学生“语文素养的养成”至关重要,阅读者藉此可以汲取丰富的语言养分,产生思想的飞跃,完成一次整体性的建构。②特别是在社会性阅读萎靡的状态下,这一明确主张体现了教育的责任。③但是,有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间;也有同学认为,“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜;还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

材料论题

材料层次

内涵

得出写作角度

关系

材料论题 整本书阅读

材料层次 ①② ③

内涵 “整本书阅读”的意义:促进语文素养养成;汲取语言养分;产生思想飞跃;完成整体性建构;解决社会性阅读萎靡状态 部分同学对“整本书阅读”存在的三种错误看法。

得出写作角度 肯定“整本书阅读”的意义,提倡整本书阅读。 反对错误的看法,倡导正确理解并实行整本书阅读。

综合:“整本书阅读”有重要意义,我们应该对其正确理解并实行。

关系 各点意义可看作并列关系(当然也可认为是递进关系,不过本次写作并非讨论“整本书阅读”如何产生作用,而重在论述其有什么作用,故可不必深究) 三种看法为并列关系,不分彼此,故可以全部写,也可以有选择性地写作。

材料中提到的“整本书阅读”的意义是否可以成为批驳错误观点的理由?

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

①有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间

学生的时间应该用于学业(用于对学业有益的事)

整本书阅读不属于学业(于学业无益)

所以整本书阅读是浪费时间

学业繁重就不应该再进行整本书阅读

高中生学业繁重

所以高中生不应该进行整本书阅读

可让步肯定

驳:判断错误。可归谬,可举出反例。(结合材料有关整本书阅读的意义进行批驳立论)

驳:观点(判断)错误。抓关键词“浪费时间”进行反驳,何为“浪费时间”?可进一步结合高中生的真正浪费时间的例子,或通过阅读促进学习的例子进行反驳。

驳:目光短浅(本质),看不到整本书阅读对学业减重的意义。

①承认繁重,但批驳逻辑错误,繁重并不影响阅读(举例);②否认繁重,举例界定“繁重”的真正定义(比之繁重的例子)。

驳:高中生不阅读的结果(归谬,谈弊端)

☆

☆

☆涉及所有关键词,优先选择的反驳角度。可与其他角度结合。

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

②“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜

现在的时代特征是“短平快”(快节奏)

整本书阅读的特征是“长厚慢”

整本书阅读不符合时代特征

契合时代特征的东西才是合时宜的

所以整本书阅读不合时宜

可让步肯定

可让步肯定;也可以看出人们的浮躁心态(析本质)

可让步肯定

驳:①抓概念,何为“合时宜”?②不契合时代特征的东西是否就意味不合时宜(契合就不一定合时宜):举出反例;或归谬,谈只有契合时代特征的东西,将会有什么后果。③“契合”与“不契合”是否非此即彼?

驳:整本书阅读合时宜——抓概念,何为“合时宜”(对时代有利的,结合材料整本书阅读的意义进行“立”与“驳” )

☆

☆

☆各涉及部分关键词,宜结合分析。例如:“契合”与“不契合”并非非此即彼,对时代有利的东西都是合时宜的,整本书阅读有可以产生思想的飞跃、完成整体性的建构(源自材料),对当下萎靡的社会阅读的负责(可结合碎片化阅读谈弊端)。

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

③还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

《红楼梦》《百年孤独》等书艰深晦涩

《红楼梦》《百年孤独》等书属于整本书阅读

所以整本书阅读走艰深晦涩的路子

艰深晦涩的东西就应该反对

驳论证:以偏概全

让步承认;或否认其艰深晦涩;指出有此种想法出于畏难心理(析本质)

驳:①畏难心理作怪(析本质);②“难”与“易”并非非此则彼(全关系),例如庄宗易失天下的例子;③归谬,反对“难”的后果(谈弊端)。

可让步承认,结合上一步进行反驳(也就是上一步一定要归结回扣到这步的“整本书阅读”)

三点“认为”归根结底为证明“不应该进行整本书阅读”,可就此进行反驳:没有整本书阅读的后果(归谬,谈弊端)

整本书阅读走艰深晦涩的路子

所以不应该进行整本书阅读

☆

☆

☆

作文题2

阅读下面的材料,根据要求写作:

①华罗庚:少年时考入上海中华职业学校,中途退学帮父母料理杂货铺,后来经过努力成为著名的数学家。

②李想:高三退学选择创业,先后创立泡泡网和汽车之家。 2013年,汽车之家在美国纽约证券交易所成功上市。

③比尔 盖茨:18岁考入哈佛大学,一年后退学,与好友创办微软公司,成为世界首富。

正在读高三的李步明同学搜集到上面三则材料,由此得出“学习无用”的结论,并产生了退学的想法。假如你是李步明的同学,请针对他的观点写一篇文章,有理有据地反驳他的观点,并使他打消退学的念头。

要求:选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

李步明同学搜集到的材料的真实性无可置疑,只是他由材料得出的“学习无用”的结论存在逻辑错误。

其一,这三个人选择退学,只是终止了在学校的学习,并没有停止其他方式的学习。

其二,退学与成功没有必然的因果关系,成功的原因有很多,与个人的兴趣、能力、学识、方法以及环境、机遇等均有一定的关联。

其三,每个人的成功都有其独特性,是不可复制的,因此不能盲目模仿效法。

其四,即便是将“学习”定位在“学校学习”这一范畴,从统计学的角度看,完成必要的学习阶段的人士的成功率要高得多。以IT业为例:马化腾,毕业于深圳大学;李彦宏,毕业于北京大学(后出国深造);张朝阳,毕业于清华大学;等等。

写作时,要注意要求中的“有理有据”,“有理”就是论述时要合乎逻辑事理,“有据”就是论述时要用事实说话;要注意“反驳”,就是要有针对性地驳斥“学习无用”的观点;要注意“使他打消退学的念头”,即在反驳李步明观点的同时,对他进行规劝,让他明白“退学”的弊端,最终放弃“退学”的打算。

THANKS

BUSSINESS POWERPOINT

专题十五:优化时评,学习驳论

2022年高考语文作文复习

时评文必备四部分

1、分析材料,强化观点;

2、由此及彼、例证分析;

3、危害分析、结果预测;

4、联系社会、提出做法。

四部分可以有所侧重,顺序也可以根据实际情况作调整,但是,一般都要兼顾四部分。

六段式

1、开篇用名言引入,简要概括新闻内容,得出观点。

2、对材料内容进一步解析,就事情本身,提出假想,强化观点。

3、由此及彼,举出类例,或阐释意义,或剖析危害。

4、排比类似现象,挖掘现象背后的根源,或者预测危害的严重性。

5、联系到国家或社会政策方面,顺势提出合理化建议,如果跑远,可以回扣材料。

6、结尾:可以呼吁,可以梦想、可以照应。切忌数学证明题式的作结。

写作时评既要充满激情,又要富于理性。充满激情就是时评的写作要如同天然气和石油的井喷一样,一冲九天,富于理性就是要以事实出发,理性对待,不能平空幻想。我们写文章,尤其是写时评类的文章,总是因为我们在学习、生活、工作中,遇到了不吐不快的人、事、物、矛盾、问题、现象等等,没激情,无理性是写不出更写不好时评的。

一个标准的议论段一般来说依次包含如下五种功能不同的句子:

一、引述事件,简明扼要——扣材是第一要点

时评类文章,在开端处必先引述新闻事件,这是写作的根源所在,立论所在。相当于材料作文的引述材料,在材料作文中,引——就是引述材料作话题,揭示论点或提出问题。它属于“引论”的部分。最好从提出论点的需要出发,抓住材料要旨,用简洁的语言,准确地引述。一般说来,材料不同,引述方式各异:文字多的叙述性材料应概述,精辟的名言警句要复述,寓意深刻内蕴丰富的文字要阐述,漫画型材料要对画面作简洁介绍和扼要阐述。对时评而言,引述的事件应该有出处和来源。

引,一般写在第一自然段,要求从事件中引出恰当的中心论点。那么从哪些材料中引出中心论点呢 可以考虑从以下几个方面:

一句话:主要是一句名言、格言、警句、俗语,甚至谚语和哲理性的话。例如从孟子的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”可引出论点“提倡尊老爱幼”。再如“欲穷千里目,更上一层楼”可引出论点“只有站得高才能看得远”。

一种现象:如从“逢年过节,大吃大喝,铺张浪费”可引出论点“成由节俭败由奢”;又如从中学生早恋现象引出论点“早恋,成功的绊脚石”。

一件事情:如从一起严重的交通事故可引出论点“车祸猛于虎。生命价更高”。当然,近年的高考,几乎都是材料作文。而材料本身就写了一种现象或一件事情。尤其要认真读懂材料,深刻领悟材料。三言两语,击中要害,干脆利落,恰当而迅速地引出中心论点。

二、分析原因,透析根源——围绕材料议论的最佳手法

探因分析法,也叫因果分析法。这种分析法就是从因果关系上把论点与论据联系起来。具体地说,就是对事例中的行为和结果,沿着“为什么”这条思路,探其根源,发现其本质,使内容逐步深化。

如为证明“人要立志”这一论点,叙述这样一个故事:据说,牛顿小的时候并不聪明,有一次,父亲叫他在门上打个洞,让大猫和小猫出去方便些,他却打了两个大洞,说是因为有两只小动物。尽管如此,牛顿立志探索科学的奥秘过程中,因刻苦钻研取得累累硕果。接着用探因分析法就是:一个人立了志,就像机器上按了发动机,就有了使不完的劲。牛顿正是因为在这种“使不完的劲”的推动下,取得了巨大的成就,成为著名的科学家。

这正是在举出事例之后,沿着牛顿为什么会成为科学家的思路,探究其根源,从而证明了“人要立志”这一论点。此类分析法常常用“这是什么原因造成的呢?原来……”引出探究和剖析事理的文字。

探因分析法的好处是,一可以紧紧围绕材料进行议论,绝不会发生越扯越远的偏离题意现象,二是完全符合“不偏离材料的中心”这个高考作文的考点;第三,增强了材料作文的思辨性。

三、探源本质,哲理思辨延伸拓展议论空间

从根本上说,议论文的主体就是在回答 一个“为什么”的问题。当我们在论证某个论点时,应该开动思维,多追问几个 “为什么”。换句话说,就是把中心论点作为结论去追溯这个结论产生的条件和原因,或透过现象深入本质,或揭示问题产生的原因,从而形成分论点。由于因果联系是存在于一切事物和现象之间的一种普遍联系,因此,运用“追根溯源,探究原因”法切分分论点也是议论文写作中使用得较多的一种方法。

缘其事,析其理,可明得失,辨真伪。例:人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事,莫若身上背着一种未了的责任。人若能知足,虽贫不苦;若能安分(不多作分外希望),虽失意不苦;老、死乃是人生难免的事,达观的人看得很平常,也不算什么苦。独是凡人生在世间一天,便有应该做的事。该做的事没有做完,便像是有几千斤重担压在肩头,再苦是没有的了。为什么呢?因为受那良心责备不过,要逃躲也没处逃躲呀!(附:这篇文章的中心论点是人生最苦的事,莫若身上背着一种未了的责任。)

在这一段落中,考生可以引经据典,充分发挥自己的社会知识面,深挖根源,以及社会影响,对材料和观点进行拓展延伸,使观点深化。

四、联系现实,旗帜鲜明——以小见大,广泛涉猎

(一)联系现实部分在全文中出现的位置

联系现实部分往往在文章的中间或后半部分;也可用于全篇。我们中学生写的议论文,也可以在全篇都联系现实中鲜活的事例,而不涉及历史,这种情况很少;多数都是在文章的后半部分,即在旁征博引古代的一些典型事例或名人名句之后,又联系到当今社会中鲜活的事例;还有的仅仅在文章的结尾之前,联系当前现实情况或自己的实际情况,论证中心观点,增强了文章的说服力与时代感。

部分联系现实,出现于文章的中间或后半部分

(二)整篇联系现实,可以用多个时事热点组织文章,也可以用一个时事热点贯穿全文。

(三)联系现实的种类

一般有两种方式,一是“个例”,二是“泛例”

(1) “个例”就是具体的事例,就是紧扣中心观点,选择一个典型事例,比较详细地叙述下来。

(2) “泛例”就是概括性的社会现象,它舍弃了具体人物、时间、地点等因素,加以概括归纳出来的一类一类的“泛指“事物”

(四)联系现实的一般思路

一般分三小步:立、摆、析。立,是确立本层小论点,如果没有分论点,可以直接从摆事实开始;摆,是摆事实;析,是分析现象,使现象与论点粘合上。这三小步其实就是起始、展开、终结三部分。

五、提出办法,解决问题——假设分析法见真功

假设分析法即假设材料中能达到的某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果。还可以同时与原条件下的结果进行比较,通过比较来论证论点的成立。

经典实例——《六国论》:向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

注意:对语段进行假设分析时,如果举的例子是正面的,那么就应从反面来假设分析;如果举的例子是反面的,那么就应从正面来假设分析。”

例:“世界上没有完全相同的蛋,当你画了一个,再去画另一个时,形态又不同了。即使同一个蛋,从不同的角度去看,其形态也有很大的区别。只有把画蛋的基本功练好了,才能画出更好的画。”达.芬奇老师的谆谆教导,说出了一个真理:基本功训练很重要。由于达.芬奇从师阶段培养了扎实的画画基础,他后来成为了欧洲文艺复兴时期的卓越的画家。

试想,他没有扎实的绘画基本功,不能从不同角度观察到同一对象的细微差别,不能发现创作对象随着光影、色调的变化而变化,不能认识到“世界上是没有完全相同的鸡蛋的”,他能创作出被誉为世界画坛一绝的《蒙娜丽莎》吗?那“神秘的微笑”决不可能是信手就能抹出来的。干什么事,都要从打基础开始。俗话说得好,万丈高楼平地起,这也是达.芬奇画蛋的故事给予人们的深刻的教育意义所在。

假设分析法可以多用几个“试问”“试想”的问句,并且注意多角度阐述材料,紧密联系中心论点,就可以使分析更加深入更加透彻。

假设分析法是专门针对材料作文的提出解决办法而设定的,在行文过程中特别受到阅卷者的亲睐。

如何让你的分析更深刻、透彻呢?下面介绍几种常用方法:

深刻、透彻——透过现象深入本质;揭示事务内在的因果关系;观点具有启发性。

假设分析法——是假设材料中能达到的某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果,同时与原条件下的结果进行比较,通过这种比较来论证论点的成立。

因果分析法——是从因果关系上把论点与论据联系起来。具体说,就是对事例中的行为,沿着“为什么”这条思路,探求其根源,发现其本质,使内容逐步深化。

归纳分析法——是在列举多个典型论据之后,对这些论据比较分析,归纳总结出它们的共同点,扣在要证明的论点上。

一般误区

1、强调和论证现象的存在,但是不做深入的探究,只是从为什么角度论证,没有思考现象背后的根源、危害,正面的观点就没有提出意义与价值;也没上升到国家社会层面,提出有见地的做法。

2、 道理论证与事实论证之间的权衡欠佳:要么没有事例名言,通篇有说不完的道理;要么事例发散过宽,脱离中心意思。

3、 语言和思维太过武断,不具有思辨性,不能有效说服阅卷老师。

4、时评文是要老师比较认真看才能看出思想的文章,每个人的思考角度都有可能不同,因此,此类作文,特别要注意分段,不要一段太长,段与段之间一定要注意词语或亮点衔接,否则会让阅卷老师摸不着头脑。

时评往往需要驳论和立论结合

有破有立

作文原题

24、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“整本书阅读”是高中语文新课标的第一个学习任务群,它对促进学生“语文素养的养成”至关重要,阅读者藉此可以汲取丰富的语言养分,产生思想的飞跃,完成一次整体性的建构。特别是在社会性阅读萎靡的状态下,这一明确主张体现了教育的责任。但是,有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间;也有同学认为,“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜;还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

作为一名高中学生,你是如何看待上述问题的?请据此写一篇不少于900字的文章,要求立论与驳论相结合,体现你的认识与思考。

要求:自选角度,自拟标题;文体特征鲜明;不得泄露个人信息;不得套作,不得抄袭。

材料语

引导语

要求语

引导语指令解读

指令 内涵解读

作为一名高中生 写作主体的限定;意味着要以高中生的眼光来看待问题,写出高中生的特点。例如可以结合高中生的具体例子进行论证分析。

如何看待上述问题 ①“上述问题”指材料中列出的问题(具体有多少方面?);②如何看待:表明自己的观点立场。

写一篇不少于900字的文章,立论与驳论相结合 ①不少于900字,字数要求;②立论与驳论相结合:△文体为议论文;△“立论”指什么?“驳论”指什么?所立所驳从何而来?“立”与“驳”的关系是什么?

体现你的认识和思考 你对材料现象的评价;你由材料联想到的例子;你由材料得出的行动指引……

立论:确立并支持自己的观点。

驳论:批驳错误的观点。

目的

先立后破

先破后立

边破边立

驳论点

质疑论点中涉及的概念定义不严谨

质疑论点中涉及的判断不正确

驳论据

指出论据不真实

质疑隐含前提不正确(析本质)

驳论证

根据论点的逻辑推理无法推出相应结论;或者推出错误的结论(谈弊端)

归谬法

列举反例

材料语:从中找到“立”与“破”的点

①“整本书阅读”是高中语文新课标的第一个学习任务群,它对促进学生“语文素养的养成”至关重要,阅读者藉此可以汲取丰富的语言养分,产生思想的飞跃,完成一次整体性的建构。②特别是在社会性阅读萎靡的状态下,这一明确主张体现了教育的责任。③但是,有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间;也有同学认为,“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜;还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

材料论题

材料层次

内涵

得出写作角度

关系

材料论题 整本书阅读

材料层次 ①② ③

内涵 “整本书阅读”的意义:促进语文素养养成;汲取语言养分;产生思想飞跃;完成整体性建构;解决社会性阅读萎靡状态 部分同学对“整本书阅读”存在的三种错误看法。

得出写作角度 肯定“整本书阅读”的意义,提倡整本书阅读。 反对错误的看法,倡导正确理解并实行整本书阅读。

综合:“整本书阅读”有重要意义,我们应该对其正确理解并实行。

关系 各点意义可看作并列关系(当然也可认为是递进关系,不过本次写作并非讨论“整本书阅读”如何产生作用,而重在论述其有什么作用,故可不必深究) 三种看法为并列关系,不分彼此,故可以全部写,也可以有选择性地写作。

材料中提到的“整本书阅读”的意义是否可以成为批驳错误观点的理由?

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

①有同学认为,高中学业繁重,整本书阅读简直就是浪费时间

学生的时间应该用于学业(用于对学业有益的事)

整本书阅读不属于学业(于学业无益)

所以整本书阅读是浪费时间

学业繁重就不应该再进行整本书阅读

高中生学业繁重

所以高中生不应该进行整本书阅读

可让步肯定

驳:判断错误。可归谬,可举出反例。(结合材料有关整本书阅读的意义进行批驳立论)

驳:观点(判断)错误。抓关键词“浪费时间”进行反驳,何为“浪费时间”?可进一步结合高中生的真正浪费时间的例子,或通过阅读促进学习的例子进行反驳。

驳:目光短浅(本质),看不到整本书阅读对学业减重的意义。

①承认繁重,但批驳逻辑错误,繁重并不影响阅读(举例);②否认繁重,举例界定“繁重”的真正定义(比之繁重的例子)。

驳:高中生不阅读的结果(归谬,谈弊端)

☆

☆

☆涉及所有关键词,优先选择的反驳角度。可与其他角度结合。

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

②“短平快”的阅读更契合时代特征,整本书阅读根本就是不合时宜

现在的时代特征是“短平快”(快节奏)

整本书阅读的特征是“长厚慢”

整本书阅读不符合时代特征

契合时代特征的东西才是合时宜的

所以整本书阅读不合时宜

可让步肯定

可让步肯定;也可以看出人们的浮躁心态(析本质)

可让步肯定

驳:①抓概念,何为“合时宜”?②不契合时代特征的东西是否就意味不合时宜(契合就不一定合时宜):举出反例;或归谬,谈只有契合时代特征的东西,将会有什么后果。③“契合”与“不契合”是否非此即彼?

驳:整本书阅读合时宜——抓概念,何为“合时宜”(对时代有利的,结合材料整本书阅读的意义进行“立”与“驳” )

☆

☆

☆各涉及部分关键词,宜结合分析。例如:“契合”与“不契合”并非非此即彼,对时代有利的东西都是合时宜的,整本书阅读有可以产生思想的飞跃、完成整体性的建构(源自材料),对当下萎靡的社会阅读的负责(可结合碎片化阅读谈弊端)。

破:先把对方逻辑思路弄清楚,找到对方潜藏的错误

③还有同学认为,《红楼梦》《百年孤独》等书死活看不下去,整本书阅读尽走艰深晦涩的路子。

《红楼梦》《百年孤独》等书艰深晦涩

《红楼梦》《百年孤独》等书属于整本书阅读

所以整本书阅读走艰深晦涩的路子

艰深晦涩的东西就应该反对

驳论证:以偏概全

让步承认;或否认其艰深晦涩;指出有此种想法出于畏难心理(析本质)

驳:①畏难心理作怪(析本质);②“难”与“易”并非非此则彼(全关系),例如庄宗易失天下的例子;③归谬,反对“难”的后果(谈弊端)。

可让步承认,结合上一步进行反驳(也就是上一步一定要归结回扣到这步的“整本书阅读”)

三点“认为”归根结底为证明“不应该进行整本书阅读”,可就此进行反驳:没有整本书阅读的后果(归谬,谈弊端)

整本书阅读走艰深晦涩的路子

所以不应该进行整本书阅读

☆

☆

☆

作文题2

阅读下面的材料,根据要求写作:

①华罗庚:少年时考入上海中华职业学校,中途退学帮父母料理杂货铺,后来经过努力成为著名的数学家。

②李想:高三退学选择创业,先后创立泡泡网和汽车之家。 2013年,汽车之家在美国纽约证券交易所成功上市。

③比尔 盖茨:18岁考入哈佛大学,一年后退学,与好友创办微软公司,成为世界首富。

正在读高三的李步明同学搜集到上面三则材料,由此得出“学习无用”的结论,并产生了退学的想法。假如你是李步明的同学,请针对他的观点写一篇文章,有理有据地反驳他的观点,并使他打消退学的念头。

要求:选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

李步明同学搜集到的材料的真实性无可置疑,只是他由材料得出的“学习无用”的结论存在逻辑错误。

其一,这三个人选择退学,只是终止了在学校的学习,并没有停止其他方式的学习。

其二,退学与成功没有必然的因果关系,成功的原因有很多,与个人的兴趣、能力、学识、方法以及环境、机遇等均有一定的关联。

其三,每个人的成功都有其独特性,是不可复制的,因此不能盲目模仿效法。

其四,即便是将“学习”定位在“学校学习”这一范畴,从统计学的角度看,完成必要的学习阶段的人士的成功率要高得多。以IT业为例:马化腾,毕业于深圳大学;李彦宏,毕业于北京大学(后出国深造);张朝阳,毕业于清华大学;等等。

写作时,要注意要求中的“有理有据”,“有理”就是论述时要合乎逻辑事理,“有据”就是论述时要用事实说话;要注意“反驳”,就是要有针对性地驳斥“学习无用”的观点;要注意“使他打消退学的念头”,即在反驳李步明观点的同时,对他进行规劝,让他明白“退学”的弊端,最终放弃“退学”的打算。

THANKS

BUSSINESS POWERPOINT

同课章节目录