统编版高中语文必修下册 16 阿房宫赋 六国论课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 16 阿房宫赋 六国论课件(共56张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 618.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 15:32:22 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

语文 必修下册

第八单元

16 阿房宫赋 *六国论

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:梳理、积累两文中的重要文言基础知识并背诵两

篇文章。

2.思维目标:把握两文的观点、论证方法,理解作者的写作

意图。

3.审美目标:赏析两文不同的说理风格、艺术特色及语言风

格。

4.文化目标:探究文本的现实意义,加深对历史事件的思考

深度。

[情境导引 任务驱动]

唐太宗李世民在其名相魏征去世后,感慨地说道:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜 矣!”如何以史为镜?关键在于发现错综复杂的历史事实之间的内在联系,理出导致王朝兴替的中心线索,才能达到借鉴史实、古为今用的目的。那么,宏伟瑰丽的阿房宫何以焚化为一片焦 土,战国七雄何以演变为秦一枝独秀?且看杜牧、苏洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、通假字、词类活用、古今异义、翻译句

子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

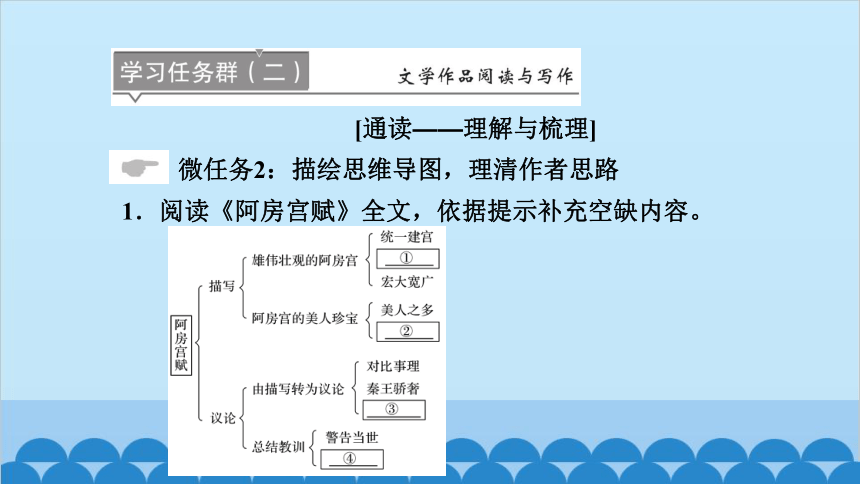

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《阿房宫赋》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________________

②________________

③________________

④______________

宏伟瑰丽

珍宝之丰

宫化焦土

戒奢爱民

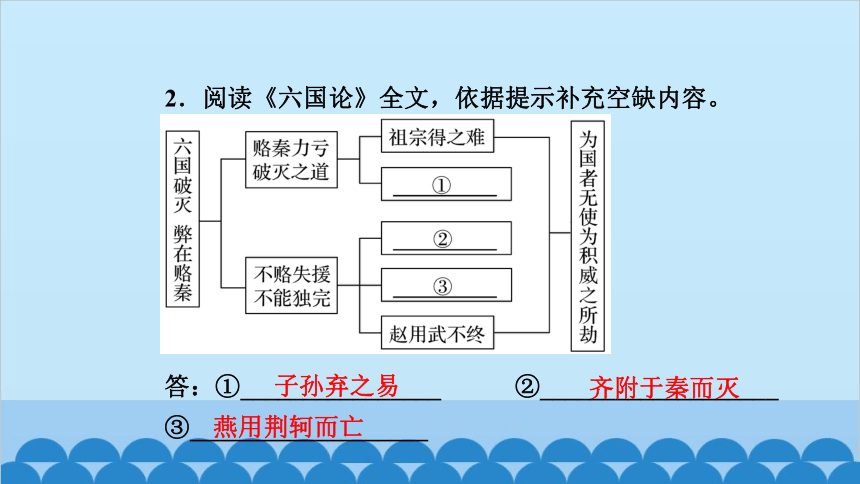

2.阅读《六国论》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________________ ②___________________

③___________________

子孙弃之易

齐附于秦而灭

燕用荆轲而亡

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:体悟文体之美

3.赋的文体特征决定了它的谋篇布局一般是通过体物写志,请

找出《阿房宫赋》中的“体物”与“写志”部分。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

体物:第1、2段,铺叙渲染阿房宫的雄伟壮观和宫中

荒淫、奢侈的生活。写志:第3、4段,议论秦朝因骄奢淫

逸、横征暴敛而亡国,在篇末点题、警诫。

微任务4:探索论证逻辑

4.《阿房宫赋》是从哪几个方面极力描写阿房宫的?这样描写

对表达中心思想有什么作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

(1)文章从三个方面描写了阿房宫:一是写阿房宫的建

筑之奇,二是写阿房宫的美女之多,三是写阿房宫的珍宝之

富。(2)作用:文章前面所进行的描绘是为后面的正义宏论张

本,为篇末归结秦亡的历史教训、讽喻现实提供坚实的基础。

文章极尽铺陈阿房宫规模大、宫室多、美女众、珍宝富,旨

在说明秦统治者已奢侈腐化到了无以复加的地步,而为了维

持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的

根本原因。

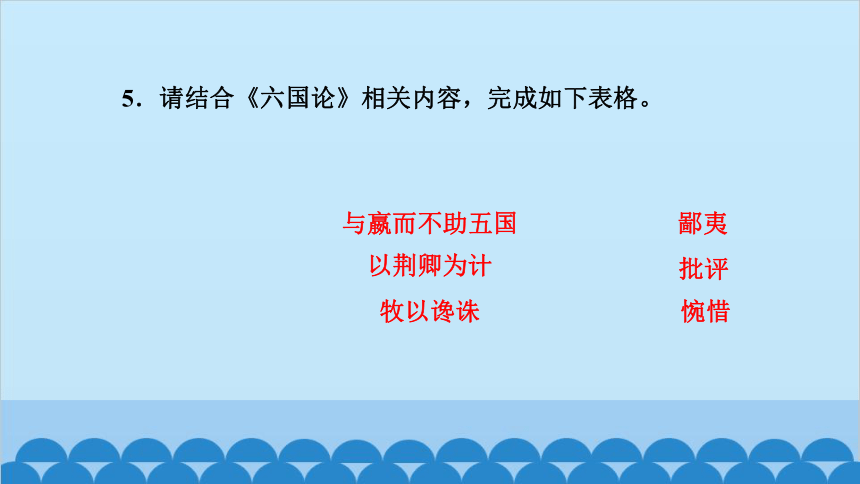

5.请结合《六国论》相关内容,完成如下表格。

与嬴而不助五国

鄙夷

以荆卿为计

批评

牧以谗诛

惋惜

微任务5:鉴赏写作手法

6.结合赋的特点,探究《阿房宫赋》的写作特色。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)想象、比喻、夸张的使用。杜牧根据有关资料“再

造”了阿房宫,通篇是驰骋瑰丽的想象。比喻、夸张有极强

的艺术感染力。(2)骈句散行,错落有致。如开篇“六王毕,

四海一,蜀山兀,阿房出”四个三字短句,节奏急促,写出

了修建阿房宫的背景及耗资,接着用几个长句“覆压三百余

里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳”,写占地面积

和走势,再用“二川溶溶,流入宫墙”等四字句描写规模。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

第1段将骈散结合得非常好。(3)描写、议论与铺排结合。文

章前两段以描写为主,后两段以议论为主,无论是描写还是

议论,都大量采用了铺排的写法。如第3段对秦人奢侈的议

论,一口气用了六个排比句。

7.结合文章内容,简要分析《六国论》在论证过程中采用了哪

些论证方法。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)对比论证。文章写了以下几组对比。①祖辈、父辈

创业艰难与子孙轻易割地的对比:“暴霜露,斩荆棘”与“

如弃草芥”。②诸侯土地的有限与秦国贪欲无限的对比:“

诸侯之地有限”与“暴秦之欲无厌”。③诸侯贿赂频繁与秦

国侵略更厉害的对比:“奉之弥繁”与“侵之愈急”。通过

以上几组对比,说明了诸侯割地的情形和后果,得出了“至

于颠覆,理固宜然”的结论,从而有理有据、确凿有力地论

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

证了“赂秦而力亏,破灭之道也”这一分论点。(2)引用论

证、比喻论证。引用古语“以地事秦,犹抱薪救火,薪不

尽,火不灭”,既补充了上文的论证,又含有收束之意。而

比喻使语言非常形象、贴切,充分表现出“赂秦”的弊病之

大,使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。(3)假设论

证。“向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将

犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。”

运用假设论证的方法,提出与上文所论史实相反的情况以及

可能出现的不同结果,虽为假设,但又不下断语,表现了文

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

章论述语言的准确性、分寸感,恰到好处。(4)类比论证。“

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下

矣。”运用类比论证的方法,把北宋比作六国,借古论今,

透露出写这篇史论的本意,这是对中心论点的加深和补充。

微任务6:走进批判思维

8.秦始皇修建了雄伟瑰丽的阿房宫,阿房宫尚未完成就被项羽

一把火烧掉,你认为项羽该不该烧掉阿房宫?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:观点一:应该烧。秦始皇动用全国的人力、物力

修建了供自己享乐的阿房宫,他把全国的美女、财宝集中在

那里供自己享用,过着荒淫奢侈的生活。项羽烧毁了阿房

宫,是一件大快人心的事情。

观点二:不该烧。阿房宫虽然是秦朝统治者享乐的巢穴,但

它浸透着广大劳动人民的血汗,是他们勤劳智慧的结晶。如

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______

果项羽不烧掉阿房宫,它将是先人给我们留下的一笔价值不

菲的文化财富,所以项羽烧掉阿房宫是对人类文化的摧残。

秦朝统治者有罪,可建筑物并没有罪,项羽这样做实在是不

应该。

9.《六国论》论证虽然周密,但有些说理却欠妥当,你能找出

来并加以分析吗?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:观点一:课文第3段中论证燕国的灭亡是“以荆

卿为计,始速祸焉”,就是欠妥的。作者并没有抓住根本问

题,而是撷取了一个偶然的情况作为论据,把问题简单化

了,难以令人信服。要知道,当时强秦灭燕,是历史的必

然。“以荆卿为计”只不过是加速了燕的灭亡罢了。

观点二:作者论六国灭亡,只论及赂秦的弊端及用武不终

等,却没有论及统治者的腐败无能这一根本问题,这是不全

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

面不深刻的。当然,这是作者受历史和阶级的局限所致。但

正如有人所说:“前人论史实,看法不一定正确,论述也不

一定全面。”

[联读——比较与探究]

微任务7:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

10.《阿房宫赋》《六国论》的写作都具有鲜明的针对性,请联

系当时的社会背景,做简要分析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

在杜牧生活的晚唐时代,唐敬宗大兴土木,不理朝政,

不顾百姓死活,使得百业凋敝,民不聊生。作者预感到唐王

朝已成风雨飘摇之势,遂作《阿房宫赋》,借秦劳民伤财终

致误国之故事讽唐之今事,警告唐朝的统治者,要以古为

鉴,不应重蹈历史的覆辙。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

在苏洵生活的时代,北宋的边患主要是辽和西夏,他们既觊

觎中原的富庶,又看出北宋军事上的软弱,不断袭扰边境。

在强敌环伺的形势下,北宋统治者一忍再忍,步步退让,赂

敌求和以求苟安一时。苏洵看清了国家的政治危机,他痛心

疾首,寝食难安,怀着拳拳爱国热情和对天下黎民的责任

感,讨论了战略战术问题。在文中,苏洵旗帜鲜明地提出了

“远略”,即“用兵”“用武”。他劝诫统治者“无使为积

威之所劫”,意味深长地提出“苟以天下之大,下而从六国

破亡之故事,是又在六国下矣”的观点。历史就是镜子,后

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

人应以史为鉴,切莫重蹈覆辙。所以他鼓励北宋统治者要如

燕、赵国君那样,用动兵代替贿赂,诉诸武力而不是一味苟

且退让。

11.请从观点表达的方法、选材的角度分析《阿房宫赋》和

《六国论》的异同点,并分析两篇文章的关注点有什么不同。

答:

12.《阿房宫赋》《六国论》两篇文章都运用对比,但方式不

同,请结合文本分析。

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

《六国论》是横式对比。将秦于攻取之外所得与战胜

而得、六国中赂者与不赂者等情况进行对比,“赂者”与“

不赂者”虽同不免灭亡,但情况有别。《阿房宫赋》中的对

比是纵横交错、虚实相生的。将阿房宫建成时的盛况与被焚

时的惨景、“一人之心”与“千万人之心”等情况进行对比。

(二)课外联读

13.阅读下面的文言文,完成题目。

养士论(节选)

苏 轼

春秋之末,至于战国,诸侯卿相,皆争养士。其谋夫说

客、谈天雕龙、坚白同异之流,下至击剑扛鼎、鸡鸣狗盗之

徒,莫不宾礼。靡衣玉食,以馆于上者,何可胜数。越王勾

践有君子六千人,魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦,

皆有客三千人。此皆奸民蠹国者,民何以支而国何以堪乎?

苏子曰:此先王之所不能免也。吾考之世变,知六国之所

以久存,而秦之所以速亡者,盖出于此,不可以不察也。

夫智、勇、辩、力,此四者皆天民之秀杰也,类不能

恶衣食以养于人,皆役人以自养者也。故先王分天下之富

贵,与此四者共之。此四者不失职,则民靖矣。六国之君

虐用其民,不减始皇二世,然当是时百姓无一人叛者,以

凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。其力耕以奉上,

皆椎鲁无能为者,虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安

而不即亡也。

始皇初欲逐客,用李斯之言而止;既并天下,则以

客为无用。于是任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏

不必才,取能守吾法而已。故隳名城,杀豪杰,民之秀异

者散而归田亩。向之食于四公子、吕不韦之徒者,皆安归

哉?不知其能槁项黄馘(xù,脸面)以老死于布褐乎?抑将

辍耕太息以俟时也?秦之乱虽成于二世,然使始皇知畏此

四人者,使不失职,秦之亡不至若此之速也。纵百万虎狼

于山林而饥渴之,不知其将噬人。世以始皇为智,吾不信也。

(选自《三苏文选》)

(1)对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.靡衣玉食 靡:华丽

B.类不能恶衣食以养于人 类:大抵

C.此其所以少安而不即亡也 少:缺少

D.不知其将噬人 噬:咬

【解析】 少:稍微,引申为“短暂的”“一时的”。

C

(2)下列论述中,全都符合作者观点的一项是( )

①谋夫说客、鸡鸣狗盗之徒都是奸民国者。

②宾客、士人都是有一技之长的特殊人物。

③把智、勇、辩、力这一批人处理好了,老百姓就安定了。

④六国的君主对待老百姓很好,所以没有一个反叛的。

⑤秦始皇任法不任人,隳名城,杀豪杰,引起了人民的反抗。

⑥从前的士人、宾客散归田亩,生活无着,只能面黄肌瘦,

老死布褐。

⑦秦始皇对士人处理不当,犹如纵百万虎狼于山林而饥渴之。

D

⑧先王分天下之富贵,与此四者共之,比秦始皇明智。

A.①②③④⑤

B.③⑤⑥⑦⑧

C.①③④⑥⑧

D.①②③⑦⑧

【解析】 ④六国君主不是对待老百姓很好,而是“虐用其

民”;⑤不符合本文观点,本文认为是使四者失职;⑥他

们应该是待时而动,不会老死布褐。

(3)下列分析不正确的一项是( )

A.苏洵在《六国论》中着重论述了六国灭亡的原因,而

本文节选部分则着重论述了秦朝灭亡的原因。

B.苏轼认为秦朝的变乱虽是在秦二世时造成的,但秦始

皇的失察也为秦朝的速亡埋下了伏笔。

C.苏轼认为重用天下士人是六国得以久存的重要原因,

而秦朝速亡在于杀戮豪杰和驱散有才干的人。

D

D.苏洵认为如果六国不贿赂秦国土地,合力抗秦,那么

六国就一定能打败秦国;苏轼认为,豢养门客造成极

大浪费,会让国家和人民受不了,只要解决好门客消

费与国家财力和人民的承受能力之间的矛盾,秦国就

能长治久安。

【解析】 D项,苏洵说“当与秦相较,或未易量”,故“

六国就一定能打败秦国”之说法太绝对。苏轼在文中提到

了这些矛盾的存在,只是说明了秦朝速亡的原因,至于秦

朝能否长治久安并无结论。

(4)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①此先王之所不能免也。

译文:_____________________________________

②虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安而不即亡也。

译文:____________________________________________

____________________________________________

这种情况是先王也不能避免的。

即使想反叛,但是没有人首先站出来,这是六国

能够有一时的安定而没有立即灭亡的原因。

【参考译文】

春秋末期,战国初始,各个诸侯卿相,都争着收养人才。那些谋士说客、善于文饰的、善于辩论的,下到武士剑士、小贼小盗,(诸侯)没有不用对待门客的礼节去款待他们的。穿着华丽的衣服,吃着珍贵的食物,被安置在上位的人,数不胜 数。越王勾践有门客六千,魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦,都有门客三千人。这些都是通过奴役其他人来供养自己的人的,人民怎能吃得

消,国家又怎能受得了呢?苏子说:这种情况是先王也不能避免的。我曾考察过世代的兴废,认为六国久存,秦朝速亡的原因,大概都在这里,不能不注意。

有知识、有勇气、有辩才、有力气的人,都是民众中的杰出分子,大抵不能自己穿坏的吃坏的而去奉养别人,都是要奴役他人来奉养自己的。所以先王分国家之财和这四种人共享。这些人不失业,国家便安定了。六国之君行暴政,不亚于秦始皇和秦二世,然而当时百姓没有一个人起来反叛,这是因为老百姓中优秀杰出的人才,都被当作门客奉养起来,有事可干。那些努力耕作奉养贵族的,都是一些愚钝的人,即使想反叛,但是没有人首先站出来,这是六国能够有一时的安定而没有立即灭亡的原因。

秦始皇一开始想驱逐门客,(但因为)采用了李斯的建议才停止;并吞天下以后,就以为门客已无用处。于是用法律而不用人才,认为人民可以靠法度来统治,官吏不需要有才能,只要能够遵守我的法度就行了。所以毁坏名城,杀戮豪杰,人民中的优秀有才干的人,都被遣散还乡。(这样一来)从前依靠四公子和吕不韦的那些人,都回到哪里去呢?不知道他们是伸着瘦长的脖子,带着黄黄的面孔,(忍饥挨饿,)老死在贫苦生活中呢,还是停止耕作,叹息着等待时机呢?秦朝的变乱,虽然是在秦二世的时候造成的,但是假使秦始皇当初知道担心这四种人,而使他们不失业,秦代的灭亡还不至于像这样快。把百万只虎狼放到山林里去,让它们忍受饥渴,不知道它们将要来吃人。世人以为秦始皇聪明,我不相信。

微任务8:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

早 雁

杜 牧

金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀。

仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来。

须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回。

莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔。

【深度点评】此诗采用比兴象征手法,借雁抒怀,以惊飞四散的鸿雁比喻流离失所的人民,对他们有家而不能归的悲惨处境寄予深切的同情;又借汉言唐,对当权统治者昏庸腐败、不能守边安民进行讽刺。全诗通篇无一语批评执政者,但在秋天就设想次年春天胡骑还在,则朝廷无力安边之意自明。风格婉曲细腻,清丽含蓄,为杜牧诗中的别开生面之作。

村 行

杜 牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

【深度点评】首联叙写道经南阳,颔联描述秀丽风光,颈联表现农村儿女生活,尾联感激主人热情招待。这首诗虽全用白 描,但洋溢着对农村风光的热爱和对农家真情的感激。这首小诗具有轻柔秀美的特点,所写的云光岚彩,柔柔垂柳,滴滴塘雨,秀眉牧童,茜裙女儿,均富于柔和的特质以及轻倩秀艳之美。这首诗语言轻快俊爽,意境优美。

紫薇花

杜 牧

晓迎秋露一枝新,不占园中最上春。

桃李无言又何在,向风偏笑艳阳人。

【深度点评】首句写紫薇花开花的季节时令。秋天的早晨,紫薇花迎着秋天的寒露开出一枝枝新鲜的花朵。一个“迎”字,赋予紫薇花以人的精神,它不怕秋寒,迎着寒露开放,为人间装点秋天的景色。“不占园中最上春”,春天时节,百花盛 开,争奇斗艳,而紫薇花不与百花争春,它从夏季开花,一直开到秋末。诗人在这里赞美紫薇花不与百花争春的谦逊品格。

“桃李无言又何在,向风偏笑艳阳人。”诗人此处运用《史 记》“桃李不言”典故,以桃李反衬紫薇花。桃李不言,虽然表现了它们的谦逊,然而它们毕竟也和百花一起争着在春天开 放。现在秋天到了,秋风萧瑟,无言的桃花、李花,不知今在何处,只有紫薇花向着寒冷的秋风,笑对那些争着在艳阳春天开放的花朵了。诗人寄情于物,在赞美紫薇花的谦逊品格时,也赞美了具有谦逊美德的人。

14.这几首诗表达的情感有何不同?请简要概述。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

第一首表达了对贫苦人民的同情。第二首表现了对

农村生活的喜爱。第三首寄情于物,在赞美紫薇花的谦逊

品格的同时,也赞美了具有谦逊美德的人。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.《杜牧诗文鉴赏辞典》(上海辞书出版社)

2.何新所 注释《唐宋名家文集·苏洵集》(中州古籍出版社)

单篇阅读

1.魏俊香《从〈六国论〉看苏洵的家国情怀》

2.刘丽红《〈六国论〉中六国衰亡的原因探究》

微任务9:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

15.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:汉朝刘向在《说苑·政理》中说道:“治国之

道,爱民而已。”《荀子·哀公》中也提及,百姓如水,

统治者如船,“水能载舟,亦能覆舟”。《孟子·离娄上》

也云,“得民心者得天下”。一个国家要想长治久安,统

治者必须爱护百姓,争取百姓的支持。否则,就会如杜牧

在《阿房宫赋》中感叹的一样,“楚人一炬,可怜焦土!”

让我们谨记杜牧给后世留下的箴言:“使六国各爱其人,

则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为

君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀

之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。”

示例二:唐太宗李世民曾说过:“夫以铜为镜,可以正衣

冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

叶永烈先生也在《镜子小史》中云:“镜子永远是那样忠

实,毫不隐瞒地告诉你,你的脸上有没有污斑。”观照历

史,以史为鉴,能够让我们站在时光之河的高度俯瞰过去,

规划未来。特别是为政者,更应该熟悉历史,从历史中找

到更有利于民众、更有利于苍生的方法,古为今用,灵活

变通,开创美好未来。那么,就不会需要苏洵“苟以天下

之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”的担忧

与不安了。

答:_______

略

【情境任务清单】

16.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)《阿房宫赋》大量使用排比、比喻、夸张等修辞手法,

使文章举例论证充实丰富,议论严密透彻,抒发感情淋漓

尽致,同时也增强了语言气势和节奏感。仿照杜牧《阿房

宫赋》中的句子,用现代汉语描绘出一幅图景。要求:①

围绕一个中心,造六个句子;②体现出比喻、排比和前后

判断的特点。

明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,

弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;

辘辘远听,杳不知其所之也。

(2)下面是一位同学阅读苏洵的《六国论》后的感悟,修改

其中对课文理解有误的内容。

秦强而六国弱,人们便习惯于同情六国,这是民间朴素的

情感,但不一定符合历史发展的必然。单就六国灭亡的原

因而论,苏老泉认为问题出在贿赂秦国上,没有贿赂的国

家也被逼着贿赂,因为它们失去了强大的后援,不能独自

保全。这只是从单一角度出发,属于片面的深刻。文中诸

多“煽情”的文字,令读者深陷其中而失去全面理智的判

断。诸如:想想出身于突厥的先辈们,他们把霜露曝晒,

将荆棘斩断,才有了一点土地,子孙们却毫不顾惜地送给

别国;连用“呜呼”“悲夫”,发出为了国家的人不要被

积累的威势打劫的呼喊……以我之见,苏洵《六国论》是

一篇至情文,难称至理篇。

(3)借古讽今就是借评论古代的人和事来影射讽刺现实。这

一类的古诗文是中华文学宝库中的一颗明珠。请同学们搜

集有关古诗文,并和其他同学分享讨论。

【分享展示】

选择任务:______________

实践成果:__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

(1)

示例:①河曲夏夜图:天上浮起神奇的仙境,

那是诗国的月宫;地上飘着点点的灯盏,那是赴会的飞萤;

河曲舞着袅娜的倩影,那是婆娑的杨柳;草窠传来精彩的

合奏,那是蟋蟀的管弦。少女似的,夏夜如此动人;清水

似的,夏夜如此明澈。②雷电骤雨图:浓黑的帷幕铺开了,

那是密布的乌云;银白的光剑劈下了,那是耀眼的闪电;

愤怒的战鼓擂响了,那是炸裂的惊雷;哀痛的泪水滂沱了,

那是无边的暴雨;嘈嘈的大弦渐轻了,那是瓦檐的残滴;

七色的拱桥架起了,那是云端的彩虹。

【分享展示】

选择任务:____________

实践成果:____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)

以下三句理解有误:①“不赂者以赂者丧”,

应为:没有贿赂秦国的国家因为失去强大的援助而灭亡。

②“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘”,应为:想想他们的

祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩棘。③“为国者无使为积威

之所劫哉”,应为:治理国家的人(千万)不要让自己为别

人积久而成的威势所挟持啊。

【分享展示】

选择任务:__________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________

(3)

示例:古诗:《汴河怀古二首》(皮日休)、

《马嵬》(袁枚)、《隋宫》(李商隐)。,古文:《五代史伶

官传序》(欧阳修)、《过秦论》(贾谊)。

语文 必修下册

第八单元

16 阿房宫赋 *六国论

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:梳理、积累两文中的重要文言基础知识并背诵两

篇文章。

2.思维目标:把握两文的观点、论证方法,理解作者的写作

意图。

3.审美目标:赏析两文不同的说理风格、艺术特色及语言风

格。

4.文化目标:探究文本的现实意义,加深对历史事件的思考

深度。

[情境导引 任务驱动]

唐太宗李世民在其名相魏征去世后,感慨地说道:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜 矣!”如何以史为镜?关键在于发现错综复杂的历史事实之间的内在联系,理出导致王朝兴替的中心线索,才能达到借鉴史实、古为今用的目的。那么,宏伟瑰丽的阿房宫何以焚化为一片焦 土,战国七雄何以演变为秦一枝独秀?且看杜牧、苏洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、通假字、词类活用、古今异义、翻译句

子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《阿房宫赋》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________________

②________________

③________________

④______________

宏伟瑰丽

珍宝之丰

宫化焦土

戒奢爱民

2.阅读《六国论》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________________ ②___________________

③___________________

子孙弃之易

齐附于秦而灭

燕用荆轲而亡

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:体悟文体之美

3.赋的文体特征决定了它的谋篇布局一般是通过体物写志,请

找出《阿房宫赋》中的“体物”与“写志”部分。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

体物:第1、2段,铺叙渲染阿房宫的雄伟壮观和宫中

荒淫、奢侈的生活。写志:第3、4段,议论秦朝因骄奢淫

逸、横征暴敛而亡国,在篇末点题、警诫。

微任务4:探索论证逻辑

4.《阿房宫赋》是从哪几个方面极力描写阿房宫的?这样描写

对表达中心思想有什么作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

(1)文章从三个方面描写了阿房宫:一是写阿房宫的建

筑之奇,二是写阿房宫的美女之多,三是写阿房宫的珍宝之

富。(2)作用:文章前面所进行的描绘是为后面的正义宏论张

本,为篇末归结秦亡的历史教训、讽喻现实提供坚实的基础。

文章极尽铺陈阿房宫规模大、宫室多、美女众、珍宝富,旨

在说明秦统治者已奢侈腐化到了无以复加的地步,而为了维

持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的

根本原因。

5.请结合《六国论》相关内容,完成如下表格。

与嬴而不助五国

鄙夷

以荆卿为计

批评

牧以谗诛

惋惜

微任务5:鉴赏写作手法

6.结合赋的特点,探究《阿房宫赋》的写作特色。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)想象、比喻、夸张的使用。杜牧根据有关资料“再

造”了阿房宫,通篇是驰骋瑰丽的想象。比喻、夸张有极强

的艺术感染力。(2)骈句散行,错落有致。如开篇“六王毕,

四海一,蜀山兀,阿房出”四个三字短句,节奏急促,写出

了修建阿房宫的背景及耗资,接着用几个长句“覆压三百余

里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳”,写占地面积

和走势,再用“二川溶溶,流入宫墙”等四字句描写规模。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

第1段将骈散结合得非常好。(3)描写、议论与铺排结合。文

章前两段以描写为主,后两段以议论为主,无论是描写还是

议论,都大量采用了铺排的写法。如第3段对秦人奢侈的议

论,一口气用了六个排比句。

7.结合文章内容,简要分析《六国论》在论证过程中采用了哪

些论证方法。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)对比论证。文章写了以下几组对比。①祖辈、父辈

创业艰难与子孙轻易割地的对比:“暴霜露,斩荆棘”与“

如弃草芥”。②诸侯土地的有限与秦国贪欲无限的对比:“

诸侯之地有限”与“暴秦之欲无厌”。③诸侯贿赂频繁与秦

国侵略更厉害的对比:“奉之弥繁”与“侵之愈急”。通过

以上几组对比,说明了诸侯割地的情形和后果,得出了“至

于颠覆,理固宜然”的结论,从而有理有据、确凿有力地论

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

证了“赂秦而力亏,破灭之道也”这一分论点。(2)引用论

证、比喻论证。引用古语“以地事秦,犹抱薪救火,薪不

尽,火不灭”,既补充了上文的论证,又含有收束之意。而

比喻使语言非常形象、贴切,充分表现出“赂秦”的弊病之

大,使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。(3)假设论

证。“向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将

犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。”

运用假设论证的方法,提出与上文所论史实相反的情况以及

可能出现的不同结果,虽为假设,但又不下断语,表现了文

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

章论述语言的准确性、分寸感,恰到好处。(4)类比论证。“

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下

矣。”运用类比论证的方法,把北宋比作六国,借古论今,

透露出写这篇史论的本意,这是对中心论点的加深和补充。

微任务6:走进批判思维

8.秦始皇修建了雄伟瑰丽的阿房宫,阿房宫尚未完成就被项羽

一把火烧掉,你认为项羽该不该烧掉阿房宫?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:观点一:应该烧。秦始皇动用全国的人力、物力

修建了供自己享乐的阿房宫,他把全国的美女、财宝集中在

那里供自己享用,过着荒淫奢侈的生活。项羽烧毁了阿房

宫,是一件大快人心的事情。

观点二:不该烧。阿房宫虽然是秦朝统治者享乐的巢穴,但

它浸透着广大劳动人民的血汗,是他们勤劳智慧的结晶。如

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______

果项羽不烧掉阿房宫,它将是先人给我们留下的一笔价值不

菲的文化财富,所以项羽烧掉阿房宫是对人类文化的摧残。

秦朝统治者有罪,可建筑物并没有罪,项羽这样做实在是不

应该。

9.《六国论》论证虽然周密,但有些说理却欠妥当,你能找出

来并加以分析吗?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:观点一:课文第3段中论证燕国的灭亡是“以荆

卿为计,始速祸焉”,就是欠妥的。作者并没有抓住根本问

题,而是撷取了一个偶然的情况作为论据,把问题简单化

了,难以令人信服。要知道,当时强秦灭燕,是历史的必

然。“以荆卿为计”只不过是加速了燕的灭亡罢了。

观点二:作者论六国灭亡,只论及赂秦的弊端及用武不终

等,却没有论及统治者的腐败无能这一根本问题,这是不全

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

面不深刻的。当然,这是作者受历史和阶级的局限所致。但

正如有人所说:“前人论史实,看法不一定正确,论述也不

一定全面。”

[联读——比较与探究]

微任务7:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

10.《阿房宫赋》《六国论》的写作都具有鲜明的针对性,请联

系当时的社会背景,做简要分析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

在杜牧生活的晚唐时代,唐敬宗大兴土木,不理朝政,

不顾百姓死活,使得百业凋敝,民不聊生。作者预感到唐王

朝已成风雨飘摇之势,遂作《阿房宫赋》,借秦劳民伤财终

致误国之故事讽唐之今事,警告唐朝的统治者,要以古为

鉴,不应重蹈历史的覆辙。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

在苏洵生活的时代,北宋的边患主要是辽和西夏,他们既觊

觎中原的富庶,又看出北宋军事上的软弱,不断袭扰边境。

在强敌环伺的形势下,北宋统治者一忍再忍,步步退让,赂

敌求和以求苟安一时。苏洵看清了国家的政治危机,他痛心

疾首,寝食难安,怀着拳拳爱国热情和对天下黎民的责任

感,讨论了战略战术问题。在文中,苏洵旗帜鲜明地提出了

“远略”,即“用兵”“用武”。他劝诫统治者“无使为积

威之所劫”,意味深长地提出“苟以天下之大,下而从六国

破亡之故事,是又在六国下矣”的观点。历史就是镜子,后

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

人应以史为鉴,切莫重蹈覆辙。所以他鼓励北宋统治者要如

燕、赵国君那样,用动兵代替贿赂,诉诸武力而不是一味苟

且退让。

11.请从观点表达的方法、选材的角度分析《阿房宫赋》和

《六国论》的异同点,并分析两篇文章的关注点有什么不同。

答:

12.《阿房宫赋》《六国论》两篇文章都运用对比,但方式不

同,请结合文本分析。

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

《六国论》是横式对比。将秦于攻取之外所得与战胜

而得、六国中赂者与不赂者等情况进行对比,“赂者”与“

不赂者”虽同不免灭亡,但情况有别。《阿房宫赋》中的对

比是纵横交错、虚实相生的。将阿房宫建成时的盛况与被焚

时的惨景、“一人之心”与“千万人之心”等情况进行对比。

(二)课外联读

13.阅读下面的文言文,完成题目。

养士论(节选)

苏 轼

春秋之末,至于战国,诸侯卿相,皆争养士。其谋夫说

客、谈天雕龙、坚白同异之流,下至击剑扛鼎、鸡鸣狗盗之

徒,莫不宾礼。靡衣玉食,以馆于上者,何可胜数。越王勾

践有君子六千人,魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦,

皆有客三千人。此皆奸民蠹国者,民何以支而国何以堪乎?

苏子曰:此先王之所不能免也。吾考之世变,知六国之所

以久存,而秦之所以速亡者,盖出于此,不可以不察也。

夫智、勇、辩、力,此四者皆天民之秀杰也,类不能

恶衣食以养于人,皆役人以自养者也。故先王分天下之富

贵,与此四者共之。此四者不失职,则民靖矣。六国之君

虐用其民,不减始皇二世,然当是时百姓无一人叛者,以

凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。其力耕以奉上,

皆椎鲁无能为者,虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安

而不即亡也。

始皇初欲逐客,用李斯之言而止;既并天下,则以

客为无用。于是任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏

不必才,取能守吾法而已。故隳名城,杀豪杰,民之秀异

者散而归田亩。向之食于四公子、吕不韦之徒者,皆安归

哉?不知其能槁项黄馘(xù,脸面)以老死于布褐乎?抑将

辍耕太息以俟时也?秦之乱虽成于二世,然使始皇知畏此

四人者,使不失职,秦之亡不至若此之速也。纵百万虎狼

于山林而饥渴之,不知其将噬人。世以始皇为智,吾不信也。

(选自《三苏文选》)

(1)对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.靡衣玉食 靡:华丽

B.类不能恶衣食以养于人 类:大抵

C.此其所以少安而不即亡也 少:缺少

D.不知其将噬人 噬:咬

【解析】 少:稍微,引申为“短暂的”“一时的”。

C

(2)下列论述中,全都符合作者观点的一项是( )

①谋夫说客、鸡鸣狗盗之徒都是奸民国者。

②宾客、士人都是有一技之长的特殊人物。

③把智、勇、辩、力这一批人处理好了,老百姓就安定了。

④六国的君主对待老百姓很好,所以没有一个反叛的。

⑤秦始皇任法不任人,隳名城,杀豪杰,引起了人民的反抗。

⑥从前的士人、宾客散归田亩,生活无着,只能面黄肌瘦,

老死布褐。

⑦秦始皇对士人处理不当,犹如纵百万虎狼于山林而饥渴之。

D

⑧先王分天下之富贵,与此四者共之,比秦始皇明智。

A.①②③④⑤

B.③⑤⑥⑦⑧

C.①③④⑥⑧

D.①②③⑦⑧

【解析】 ④六国君主不是对待老百姓很好,而是“虐用其

民”;⑤不符合本文观点,本文认为是使四者失职;⑥他

们应该是待时而动,不会老死布褐。

(3)下列分析不正确的一项是( )

A.苏洵在《六国论》中着重论述了六国灭亡的原因,而

本文节选部分则着重论述了秦朝灭亡的原因。

B.苏轼认为秦朝的变乱虽是在秦二世时造成的,但秦始

皇的失察也为秦朝的速亡埋下了伏笔。

C.苏轼认为重用天下士人是六国得以久存的重要原因,

而秦朝速亡在于杀戮豪杰和驱散有才干的人。

D

D.苏洵认为如果六国不贿赂秦国土地,合力抗秦,那么

六国就一定能打败秦国;苏轼认为,豢养门客造成极

大浪费,会让国家和人民受不了,只要解决好门客消

费与国家财力和人民的承受能力之间的矛盾,秦国就

能长治久安。

【解析】 D项,苏洵说“当与秦相较,或未易量”,故“

六国就一定能打败秦国”之说法太绝对。苏轼在文中提到

了这些矛盾的存在,只是说明了秦朝速亡的原因,至于秦

朝能否长治久安并无结论。

(4)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①此先王之所不能免也。

译文:_____________________________________

②虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安而不即亡也。

译文:____________________________________________

____________________________________________

这种情况是先王也不能避免的。

即使想反叛,但是没有人首先站出来,这是六国

能够有一时的安定而没有立即灭亡的原因。

【参考译文】

春秋末期,战国初始,各个诸侯卿相,都争着收养人才。那些谋士说客、善于文饰的、善于辩论的,下到武士剑士、小贼小盗,(诸侯)没有不用对待门客的礼节去款待他们的。穿着华丽的衣服,吃着珍贵的食物,被安置在上位的人,数不胜 数。越王勾践有门客六千,魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦,都有门客三千人。这些都是通过奴役其他人来供养自己的人的,人民怎能吃得

消,国家又怎能受得了呢?苏子说:这种情况是先王也不能避免的。我曾考察过世代的兴废,认为六国久存,秦朝速亡的原因,大概都在这里,不能不注意。

有知识、有勇气、有辩才、有力气的人,都是民众中的杰出分子,大抵不能自己穿坏的吃坏的而去奉养别人,都是要奴役他人来奉养自己的。所以先王分国家之财和这四种人共享。这些人不失业,国家便安定了。六国之君行暴政,不亚于秦始皇和秦二世,然而当时百姓没有一个人起来反叛,这是因为老百姓中优秀杰出的人才,都被当作门客奉养起来,有事可干。那些努力耕作奉养贵族的,都是一些愚钝的人,即使想反叛,但是没有人首先站出来,这是六国能够有一时的安定而没有立即灭亡的原因。

秦始皇一开始想驱逐门客,(但因为)采用了李斯的建议才停止;并吞天下以后,就以为门客已无用处。于是用法律而不用人才,认为人民可以靠法度来统治,官吏不需要有才能,只要能够遵守我的法度就行了。所以毁坏名城,杀戮豪杰,人民中的优秀有才干的人,都被遣散还乡。(这样一来)从前依靠四公子和吕不韦的那些人,都回到哪里去呢?不知道他们是伸着瘦长的脖子,带着黄黄的面孔,(忍饥挨饿,)老死在贫苦生活中呢,还是停止耕作,叹息着等待时机呢?秦朝的变乱,虽然是在秦二世的时候造成的,但是假使秦始皇当初知道担心这四种人,而使他们不失业,秦代的灭亡还不至于像这样快。把百万只虎狼放到山林里去,让它们忍受饥渴,不知道它们将要来吃人。世人以为秦始皇聪明,我不相信。

微任务8:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

早 雁

杜 牧

金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀。

仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来。

须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回。

莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔。

【深度点评】此诗采用比兴象征手法,借雁抒怀,以惊飞四散的鸿雁比喻流离失所的人民,对他们有家而不能归的悲惨处境寄予深切的同情;又借汉言唐,对当权统治者昏庸腐败、不能守边安民进行讽刺。全诗通篇无一语批评执政者,但在秋天就设想次年春天胡骑还在,则朝廷无力安边之意自明。风格婉曲细腻,清丽含蓄,为杜牧诗中的别开生面之作。

村 行

杜 牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

【深度点评】首联叙写道经南阳,颔联描述秀丽风光,颈联表现农村儿女生活,尾联感激主人热情招待。这首诗虽全用白 描,但洋溢着对农村风光的热爱和对农家真情的感激。这首小诗具有轻柔秀美的特点,所写的云光岚彩,柔柔垂柳,滴滴塘雨,秀眉牧童,茜裙女儿,均富于柔和的特质以及轻倩秀艳之美。这首诗语言轻快俊爽,意境优美。

紫薇花

杜 牧

晓迎秋露一枝新,不占园中最上春。

桃李无言又何在,向风偏笑艳阳人。

【深度点评】首句写紫薇花开花的季节时令。秋天的早晨,紫薇花迎着秋天的寒露开出一枝枝新鲜的花朵。一个“迎”字,赋予紫薇花以人的精神,它不怕秋寒,迎着寒露开放,为人间装点秋天的景色。“不占园中最上春”,春天时节,百花盛 开,争奇斗艳,而紫薇花不与百花争春,它从夏季开花,一直开到秋末。诗人在这里赞美紫薇花不与百花争春的谦逊品格。

“桃李无言又何在,向风偏笑艳阳人。”诗人此处运用《史 记》“桃李不言”典故,以桃李反衬紫薇花。桃李不言,虽然表现了它们的谦逊,然而它们毕竟也和百花一起争着在春天开 放。现在秋天到了,秋风萧瑟,无言的桃花、李花,不知今在何处,只有紫薇花向着寒冷的秋风,笑对那些争着在艳阳春天开放的花朵了。诗人寄情于物,在赞美紫薇花的谦逊品格时,也赞美了具有谦逊美德的人。

14.这几首诗表达的情感有何不同?请简要概述。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

第一首表达了对贫苦人民的同情。第二首表现了对

农村生活的喜爱。第三首寄情于物,在赞美紫薇花的谦逊

品格的同时,也赞美了具有谦逊美德的人。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.《杜牧诗文鉴赏辞典》(上海辞书出版社)

2.何新所 注释《唐宋名家文集·苏洵集》(中州古籍出版社)

单篇阅读

1.魏俊香《从〈六国论〉看苏洵的家国情怀》

2.刘丽红《〈六国论〉中六国衰亡的原因探究》

微任务9:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

15.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:汉朝刘向在《说苑·政理》中说道:“治国之

道,爱民而已。”《荀子·哀公》中也提及,百姓如水,

统治者如船,“水能载舟,亦能覆舟”。《孟子·离娄上》

也云,“得民心者得天下”。一个国家要想长治久安,统

治者必须爱护百姓,争取百姓的支持。否则,就会如杜牧

在《阿房宫赋》中感叹的一样,“楚人一炬,可怜焦土!”

让我们谨记杜牧给后世留下的箴言:“使六国各爱其人,

则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为

君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀

之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。”

示例二:唐太宗李世民曾说过:“夫以铜为镜,可以正衣

冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

叶永烈先生也在《镜子小史》中云:“镜子永远是那样忠

实,毫不隐瞒地告诉你,你的脸上有没有污斑。”观照历

史,以史为鉴,能够让我们站在时光之河的高度俯瞰过去,

规划未来。特别是为政者,更应该熟悉历史,从历史中找

到更有利于民众、更有利于苍生的方法,古为今用,灵活

变通,开创美好未来。那么,就不会需要苏洵“苟以天下

之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”的担忧

与不安了。

答:_______

略

【情境任务清单】

16.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)《阿房宫赋》大量使用排比、比喻、夸张等修辞手法,

使文章举例论证充实丰富,议论严密透彻,抒发感情淋漓

尽致,同时也增强了语言气势和节奏感。仿照杜牧《阿房

宫赋》中的句子,用现代汉语描绘出一幅图景。要求:①

围绕一个中心,造六个句子;②体现出比喻、排比和前后

判断的特点。

明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,

弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;

辘辘远听,杳不知其所之也。

(2)下面是一位同学阅读苏洵的《六国论》后的感悟,修改

其中对课文理解有误的内容。

秦强而六国弱,人们便习惯于同情六国,这是民间朴素的

情感,但不一定符合历史发展的必然。单就六国灭亡的原

因而论,苏老泉认为问题出在贿赂秦国上,没有贿赂的国

家也被逼着贿赂,因为它们失去了强大的后援,不能独自

保全。这只是从单一角度出发,属于片面的深刻。文中诸

多“煽情”的文字,令读者深陷其中而失去全面理智的判

断。诸如:想想出身于突厥的先辈们,他们把霜露曝晒,

将荆棘斩断,才有了一点土地,子孙们却毫不顾惜地送给

别国;连用“呜呼”“悲夫”,发出为了国家的人不要被

积累的威势打劫的呼喊……以我之见,苏洵《六国论》是

一篇至情文,难称至理篇。

(3)借古讽今就是借评论古代的人和事来影射讽刺现实。这

一类的古诗文是中华文学宝库中的一颗明珠。请同学们搜

集有关古诗文,并和其他同学分享讨论。

【分享展示】

选择任务:______________

实践成果:__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

(1)

示例:①河曲夏夜图:天上浮起神奇的仙境,

那是诗国的月宫;地上飘着点点的灯盏,那是赴会的飞萤;

河曲舞着袅娜的倩影,那是婆娑的杨柳;草窠传来精彩的

合奏,那是蟋蟀的管弦。少女似的,夏夜如此动人;清水

似的,夏夜如此明澈。②雷电骤雨图:浓黑的帷幕铺开了,

那是密布的乌云;银白的光剑劈下了,那是耀眼的闪电;

愤怒的战鼓擂响了,那是炸裂的惊雷;哀痛的泪水滂沱了,

那是无边的暴雨;嘈嘈的大弦渐轻了,那是瓦檐的残滴;

七色的拱桥架起了,那是云端的彩虹。

【分享展示】

选择任务:____________

实践成果:____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)

以下三句理解有误:①“不赂者以赂者丧”,

应为:没有贿赂秦国的国家因为失去强大的援助而灭亡。

②“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘”,应为:想想他们的

祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩棘。③“为国者无使为积威

之所劫哉”,应为:治理国家的人(千万)不要让自己为别

人积久而成的威势所挟持啊。

【分享展示】

选择任务:__________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________

(3)

示例:古诗:《汴河怀古二首》(皮日休)、

《马嵬》(袁枚)、《隋宫》(李商隐)。,古文:《五代史伶

官传序》(欧阳修)、《过秦论》(贾谊)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])