人教版(2019)语文必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)语文必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 843.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 16:43:56 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

读书:目的和前提

理清文章结构层次,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序。

理解并阐释文中的主要内容,学会筛选并整合信息。

领会作者的思想观点,明确阅读经典对一个人获得教养的意义。

学习目标

一、识作者

德国浪漫派最后一位骑士——赫尔曼·黑塞。

赫尔曼·黑塞,1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。①1962年于瑞士家中去世,享年85岁。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

【伴读】 ①想起了中国古代的隐逸诗人。何为“隐逸”?

不寻求认同为“隐”,自得其乐为“逸”。

二、知背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。②本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

[伴读]

②黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、明文体

随 笔

本文是有关读书的一篇随笔③。随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

[伴读] ③随笔,顾名思义,随手下笔。

大家也要记得时常随手下笔,将会才思滚滚。

四、拓知识

黑塞的诺贝尔颁奖辞

颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。④

[伴读]

④“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例。”这也是颁奖理由。

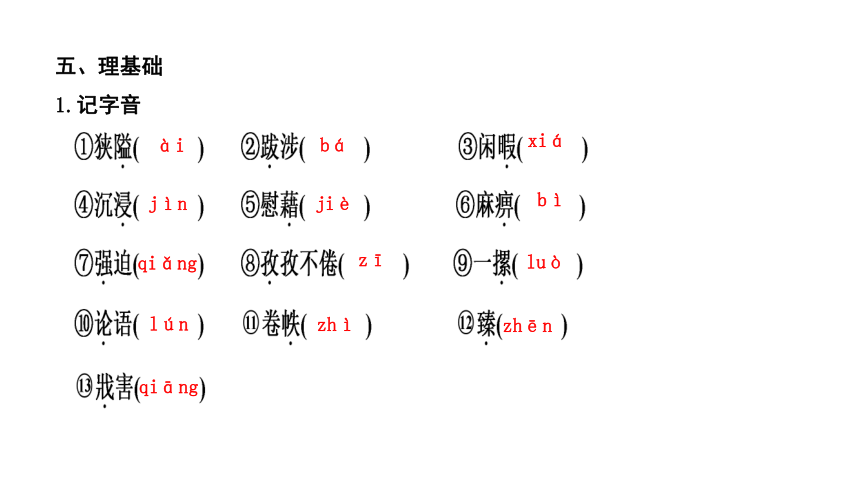

五、理基础

1.记字音

ài

bá

xiá

jìn

jiè

bì

qiǎng

zī

luò

lún

zhì

zhēn

qiāng

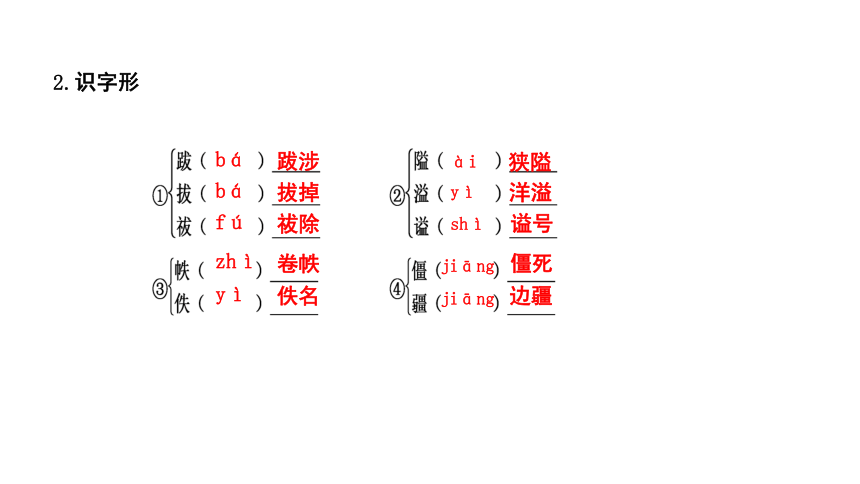

2.识字形

bá

跋涉

bá

拔掉

fú

祓除

ài

狭隘

yì

洋溢

shì

谥号

zhì

卷帙

yì

佚名

jiāng

僵死

jiāng

边疆

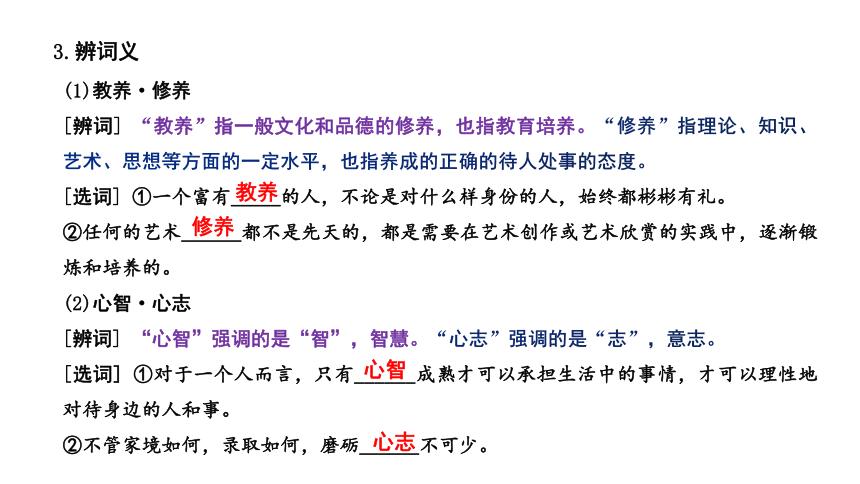

3.辨词义

(1)教养·修养

[辨词] “教养”指一般文化和品德的修养,也指教育培养。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,也指养成的正确的待人处事的态度。

[选词] ①一个富有_____的人,不论是对什么样身份的人,始终都彬彬有礼。

②任何的艺术______都不是先天的,都是需要在艺术创作或艺术欣赏的实践中,逐渐锻炼和培养的。

(2)心智·心志

[辨词] “心智”强调的是“智”,智慧。“心志”强调的是“志”,意志。

[选词] ①对于一个人而言,只有______成熟才可以承担生活中的事情,才可以理性地对待身边的人和事。

②不管家境如何,录取如何,磨砺______不可少。

教养

修养

心智

心志

4.积成语

[语境呈现]

①息息相通:

②望洋兴叹:

③孜孜不倦:

④一劳永逸:

⑤心驰神往:

呼吸相互关联。形容彼此的关系非常密切。

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事

而力量不够,感到无可奈何。

工作或学习勤奋不知疲倦。

辛苦一次,把事情办好,以后就不再费事了。

心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

4.积成语

[释义]

文章描述了作者的阅读经历和乐趣,请根据文本内容梳理一下作者不同阶段的读书选择和读书的感受与思考。

黑塞是按照时间顺序和对书籍内容的领悟来写自己对阅读的选择的。

在少年时代,黑塞先是把显得无聊的藏书整个翻了一遍,终于发掘到自己感兴趣的东西,如《鲁滨逊漂流记》《一千零一夜》;因为这两部书的吸引,黑塞开始阅读之前几乎看不懂的书,如巴尔扎克的作品。

又过了若干年,黑塞在父亲的指点下,开始阅读中国古典作品的译本,如“中国丛书”(《论语》《道德经》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》和《中国民间童话》),还有中国的抒情诗和中国通俗小说。

六、感知课文

在《读书:目的和前提》中,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

作者认为获得“真正的教养”可以走不同的道路,比如参加社会实践等。

“最重要的途径之一”,就是研读世界文学,逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

六、感知课文

在《读书:目的和前提》中,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

特点:这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候走到尽头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。正因为如此,才顺势提出读杰作,选择自己喜欢的杰作。

对我们的人生的作用:有了鲜活的意识和理解,使我们感到满足和幸福;领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系;使我们集中心智;使我们的人生充实、高尚、有意义。这些都符合“真正的教养”的内涵,说明深入研读世界文学确实是获得真正的教养的最重要的途径之一。

六、感知课文

黑塞倡导什么样的读书观?

读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,以个性或人格的追求为前提。

原因:

现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

作者的这一见解体现了以人为本的思想。

六、感知课文

黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾?

七、问题探究

(从“具体目的”和“精神和心灵完善”的区别入手分析。)

这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但是毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

作者写道:因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。为什么通过读书获得教养要和个性人格联系在一起?

七、问题探究

读书人必须具有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有个性或人格,就没有真正意义上的阅读,就不能获得真正的教养。

你怎样理解“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话?

七、问题探究

如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

最后一句“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”有什么样的深刻含义?

七、问题探究

这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

本文运用了哪些论证方法?

七、问题探究

① 举例论证。文章的主体部分,作者列举自己读书的经历来证明读书要以读者的个性或人格追求为前提。化抽象的说理于生动的故事之中,便于读者理解和接受。

② 对比论证。本文多处运用对比论证,如拿印度文学与中国经典著作对比,突出中国经典著作让“自然与精神,宗教信仰与日常生活”“相反相成,各得其所”的特点。再如读巴尔扎克作品的前后对比等,有力地证明了作者的观点。

③ 比喻论证。如“真正的修养一如真正的体育,……永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”。形象地表现了获得修养是不断完善的过程,不是短暂的功利性行为。

有人认为,读书能获取知识但不一定能铸炼智慧,有文凭不等同于知识分子,有文化未必有教养;常言说“开卷有益”,有人却认为“开卷未必有益”;人们通过读书求知,贤人却又告诫“尽信书不如无书”。联系所学知识,就这类问题发表自己的看法。

八、拓展延伸

八、拓展延伸

这类问题中涉及的概念并不相通。“知识”和“智慧”二者虽然密切相关,却是两个概念,读书能获取知识,但是只有通过不断地思考,才能产生智慧。

知识可以继承,但是智慧是不能继承的。有学习经历固然重要,但是“知识分子”还需要有精神的追求,有独立的人格,有修养,这些都不是“文凭”能代表的。

“文化”和“教养”也有距离,如同人识字未必一定有礼貌。“开卷”是好事,但是如果不加选择,则未必有益。读书求知,如果没有质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型的学生”,加上不知变通,也有可能导致失败。

九、归纳小结

结构图示

主旨归纳

文章阐述了读书目的和前提,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

读书:目的和前提

理清文章结构层次,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序。

理解并阐释文中的主要内容,学会筛选并整合信息。

领会作者的思想观点,明确阅读经典对一个人获得教养的意义。

学习目标

一、识作者

德国浪漫派最后一位骑士——赫尔曼·黑塞。

赫尔曼·黑塞,1877年7月2日出生在德国,德国作家、诗人。1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,1946年获诺贝尔文学奖。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。①1962年于瑞士家中去世,享年85岁。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

【伴读】 ①想起了中国古代的隐逸诗人。何为“隐逸”?

不寻求认同为“隐”,自得其乐为“逸”。

二、知背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。②本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

[伴读]

②黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、明文体

随 笔

本文是有关读书的一篇随笔③。随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

[伴读] ③随笔,顾名思义,随手下笔。

大家也要记得时常随手下笔,将会才思滚滚。

四、拓知识

黑塞的诺贝尔颁奖辞

颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。④

[伴读]

④“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例。”这也是颁奖理由。

五、理基础

1.记字音

ài

bá

xiá

jìn

jiè

bì

qiǎng

zī

luò

lún

zhì

zhēn

qiāng

2.识字形

bá

跋涉

bá

拔掉

fú

祓除

ài

狭隘

yì

洋溢

shì

谥号

zhì

卷帙

yì

佚名

jiāng

僵死

jiāng

边疆

3.辨词义

(1)教养·修养

[辨词] “教养”指一般文化和品德的修养,也指教育培养。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,也指养成的正确的待人处事的态度。

[选词] ①一个富有_____的人,不论是对什么样身份的人,始终都彬彬有礼。

②任何的艺术______都不是先天的,都是需要在艺术创作或艺术欣赏的实践中,逐渐锻炼和培养的。

(2)心智·心志

[辨词] “心智”强调的是“智”,智慧。“心志”强调的是“志”,意志。

[选词] ①对于一个人而言,只有______成熟才可以承担生活中的事情,才可以理性地对待身边的人和事。

②不管家境如何,录取如何,磨砺______不可少。

教养

修养

心智

心志

4.积成语

[语境呈现]

①息息相通:

②望洋兴叹:

③孜孜不倦:

④一劳永逸:

⑤心驰神往:

呼吸相互关联。形容彼此的关系非常密切。

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事

而力量不够,感到无可奈何。

工作或学习勤奋不知疲倦。

辛苦一次,把事情办好,以后就不再费事了。

心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

4.积成语

[释义]

文章描述了作者的阅读经历和乐趣,请根据文本内容梳理一下作者不同阶段的读书选择和读书的感受与思考。

黑塞是按照时间顺序和对书籍内容的领悟来写自己对阅读的选择的。

在少年时代,黑塞先是把显得无聊的藏书整个翻了一遍,终于发掘到自己感兴趣的东西,如《鲁滨逊漂流记》《一千零一夜》;因为这两部书的吸引,黑塞开始阅读之前几乎看不懂的书,如巴尔扎克的作品。

又过了若干年,黑塞在父亲的指点下,开始阅读中国古典作品的译本,如“中国丛书”(《论语》《道德经》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》和《中国民间童话》),还有中国的抒情诗和中国通俗小说。

六、感知课文

在《读书:目的和前提》中,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

作者认为获得“真正的教养”可以走不同的道路,比如参加社会实践等。

“最重要的途径之一”,就是研读世界文学,逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

六、感知课文

在《读书:目的和前提》中,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

特点:这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候走到尽头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。正因为如此,才顺势提出读杰作,选择自己喜欢的杰作。

对我们的人生的作用:有了鲜活的意识和理解,使我们感到满足和幸福;领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系;使我们集中心智;使我们的人生充实、高尚、有意义。这些都符合“真正的教养”的内涵,说明深入研读世界文学确实是获得真正的教养的最重要的途径之一。

六、感知课文

黑塞倡导什么样的读书观?

读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,以个性或人格的追求为前提。

原因:

现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

作者的这一见解体现了以人为本的思想。

六、感知课文

黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾?

七、问题探究

(从“具体目的”和“精神和心灵完善”的区别入手分析。)

这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但是毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

作者写道:因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。为什么通过读书获得教养要和个性人格联系在一起?

七、问题探究

读书人必须具有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有个性或人格,就没有真正意义上的阅读,就不能获得真正的教养。

你怎样理解“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话?

七、问题探究

如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

最后一句“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”有什么样的深刻含义?

七、问题探究

这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

本文运用了哪些论证方法?

七、问题探究

① 举例论证。文章的主体部分,作者列举自己读书的经历来证明读书要以读者的个性或人格追求为前提。化抽象的说理于生动的故事之中,便于读者理解和接受。

② 对比论证。本文多处运用对比论证,如拿印度文学与中国经典著作对比,突出中国经典著作让“自然与精神,宗教信仰与日常生活”“相反相成,各得其所”的特点。再如读巴尔扎克作品的前后对比等,有力地证明了作者的观点。

③ 比喻论证。如“真正的修养一如真正的体育,……永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”。形象地表现了获得修养是不断完善的过程,不是短暂的功利性行为。

有人认为,读书能获取知识但不一定能铸炼智慧,有文凭不等同于知识分子,有文化未必有教养;常言说“开卷有益”,有人却认为“开卷未必有益”;人们通过读书求知,贤人却又告诫“尽信书不如无书”。联系所学知识,就这类问题发表自己的看法。

八、拓展延伸

八、拓展延伸

这类问题中涉及的概念并不相通。“知识”和“智慧”二者虽然密切相关,却是两个概念,读书能获取知识,但是只有通过不断地思考,才能产生智慧。

知识可以继承,但是智慧是不能继承的。有学习经历固然重要,但是“知识分子”还需要有精神的追求,有独立的人格,有修养,这些都不是“文凭”能代表的。

“文化”和“教养”也有距离,如同人识字未必一定有礼貌。“开卷”是好事,但是如果不加选择,则未必有益。读书求知,如果没有质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型的学生”,加上不知变通,也有可能导致失败。

九、归纳小结

结构图示

主旨归纳

文章阐述了读书目的和前提,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读