第11课辽夏金元的经济与社会 练习--2022-2023学年高中历史统编版 (2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第11课辽夏金元的经济与社会 练习--2022-2023学年高中历史统编版 (2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 146.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 10:31:05 | ||

图片预览

文档简介

课时练11教师卷

第11课辽夏金元的经济与社会

一、单选题

1.有学者通过研究绘制了宋代绢制品的配给机构示意图。对图中信息解读正确的是( )

A.自然经济趋于瓦解 B.城乡经济同步发展

C.政府放弃抑商政策 D.社会经济活力增强

2.下表所示为公元997年至1077年北宋税收变化。据表可推知,这一时期的北宋( )

时间 农业税 商业税

宋太宗(997年) 2320万贯 1238万贯

宋真宗(1021年) 2762万贯 2935万贯

宋神宗(1077年) 2165万贯 4910万贯

A.农业生产日益衰退 B.赋税制度脱离现实

C.重农抑商政策异变 D.商品经济得到发展

3.唐宋之际,官宦世家的婚姻择偶观经历了从“男女婚嫁,不杂他姓”的旧门阀互通婚姻到“娶其妻不顾门户,直求资财”的转变。这一变化反映了( )

A.阶层流动性增强 B.国家控制的松弛

C.儒家观念的渗透 D.契约观念的影响

4.北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”。沈括意在强调( )

A.宋朝反对享乐奢靡之风 B.宋朝经济水平显著提高

C.唐朝社会贫富差距悬殊 D.宋朝社会更加开放包容

5.入宋以后,在政治舞台上扮演重要角色的“范仲淹起于吴、欧阳修起于楚、蔡襄起于闽、杜衍起于会稽、余靖起于岭南,皆为一时名臣”;在王安石变法中,参与变法的核心人物均为赣、闽士人。这一政治现象折射出当时( )

A.政治中心渐转南方 B.变法局面严峻复杂

C.科举选才弊端丛生 D.江南经济地位凸显

6.分析北宋某时期赋税变化表,据此可知当时( )

时间 农业税(万贯) 非农业税(万贯) 两税比率

至道末年(997年) 2408.1 1567.3 60:40

天禧末年(1021年) 2611.2 3874.0 40:60

熙宁末年(1077年) 2021.3 5117.2 28:72

A.农业生产减弱趋势明显 B.农业不再占据主导地位

C.重农抑商政策名存实亡 D.工商业得到了较快发展

7.西夏立国后,手工业取得了显著的成就:冶铁业发达;采盐业支撑着国家的财政收入;毡毯毛褐代表着当时中国的最高水平;活字印刷本更是把我国的木活字印刷技术整整提前了一个朝代。据此可知( )

A.西夏手工业超越了北宋 B.西夏对中华文明的贡献较大

C.少数民族经济后来居上 D.手工业成为西夏的支柱产业

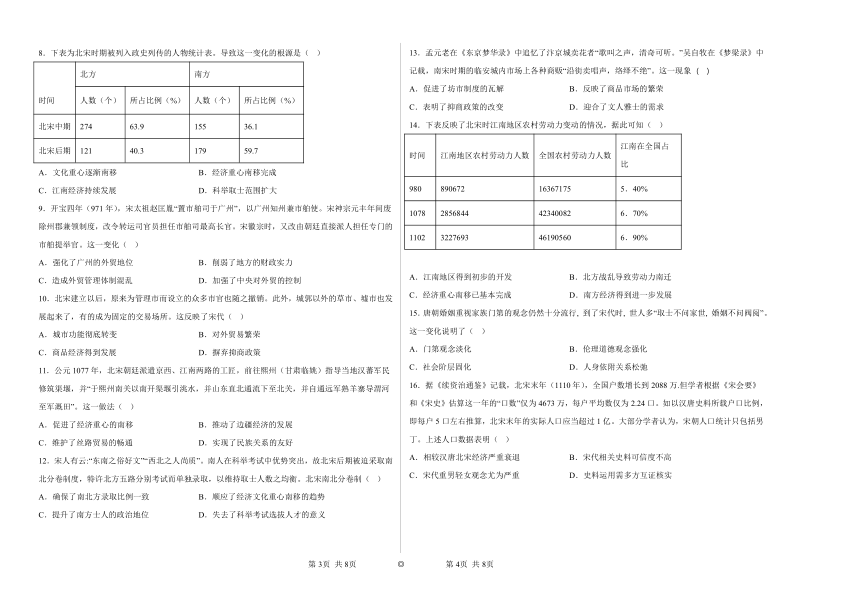

8.下表为北宋时期被列入政史列传的人物统计表。导致这一变化的根源是( )

时间 北方 南方

人数(个) 所占比例(%) 人数(个) 所占比例(%)

北宋中期 274 63.9 155 36.1

北宋后期 121 40.3 179 59.7

A.文化重心逐渐南移 B.经济重心南移完成

C.江南经济持续发展 D.科举取士范围扩大

9.开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤“置市舶司于广州”,以广州知州兼市舶使。宋神宗元丰年间废除州郡兼领制度,改令转运司官员担任市舶司最高长官。宋徽宗时,又改由朝廷直接派人担任专门的市舶提举官。这一变化( )

A.强化了广州的外贸地位 B.削弱了地方的财政实力

C.造成外贸管理体制混乱 D.加强了中央对外贸的控制

10.北宋建立以后,原来为管理市而设立的众多市官也随之撤销。此外,城郭以外的草市、墟市也发展起来了,有的成为固定的交易场所。这反映了宋代( )

A.城市功能彻底转变 B.对外贸易繁荣

C.商品经济得到发展 D.摒弃抑商政策

11.公元1077年,北宋朝廷派遣京西、江南两路的工匠,前往熙州(甘肃临姚)指导当地汉蕃军民修筑渠堰,并“于熙州南关以南开渠堰引洮水,并山东直北通流下至北关,并自通远军熟羊寨导渭河至军溉田”。这一做法( )

A.促进了经济重心的南移 B.推动了边疆经济的发展

C.维护了丝路贸易的畅通 D.实现了民族关系的友好

12.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路分别考试而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制( )

A.确保了南北方录取比例一致 B.顺应了经济文化重心南移的趋势

C.提升了南方士人的政治地位 D.失去了科举考试选拔人才的意义

13.孟元老在《东京梦华录》中追忆了汴京城卖花者“歌叫之声,清奇可听。”吴自牧在《梦梁录》中记载,南宋时期的临安城内市场上各种商贩“沿街卖唱声,络绎不绝”。这一现象( )

A.促进了坊市制度的瓦解 B.反映了商品市场的繁荣

C.表明了抑商政策的改变 D.迎合了文人雅士的需求

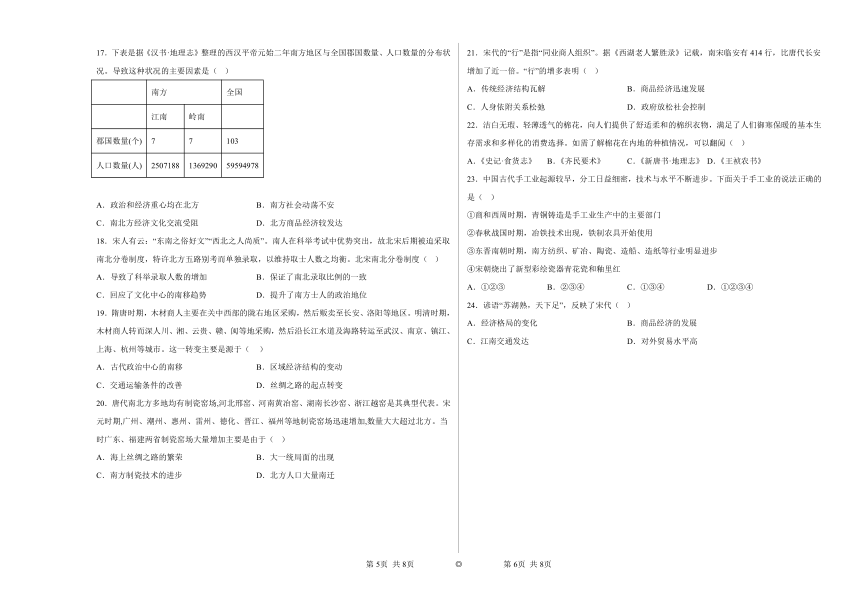

14.下表反映了北宋时江南地区农村劳动力变动的情况,据此可知( )

时间 江南地区农村劳动力人数 全国农村劳动力人数 江南在全国占比

980 890672 16367175 5.40%

1078 2856844 42340082 6.70%

1102 3227693 46190560 6.90%

A.江南地区得到初步的开发 B.北方战乱导致劳动力南迁

C.经济重心南移已基本完成 D.南方经济得到进一步发展

15.唐朝婚姻重视家族门第的观念仍然十分流行, 到了宋代时, 世人多“取士不问家世, 婚姻不问阀阅”。这一变化说明了( )

A.门第观念淡化 B.伦理道德观念强化

C.社会阶层固化 D.人身依附关系松弛

16.据《续资治通鉴》记载,北宋末年(1110年),全国户数增长到2088万.但学者根据《宋会要》和《宋史》估算这一年的“口数”仅为4673万,每户平均数仅为2.24口。如以汉唐史料所载户口比例,即每户5口左右推算,北宋末年的实际人口应当超过1亿。大部分学者认为,宋朝人口统计只包括男丁。上述人口数据表明( )

A.相较汉唐北宋经济严重衰退 B.宋代相关史料可信度不高

C.宋代重男轻女观念尤为严重 D.史料运用需多方互证核实

17.下表是据《汉书·地理志》整理的西汉平帝元始二年南方地区与全国郡国数量、人口数量的分布状况。导致这种状况的主要因素是( )

南方 全国

江南 岭南

郡国数量(个) 7 7 103

人口数量(人) 2507188 1369290 59594978

A.政治和经济重心均在北方 B.南方社会动荡不安

C.南北方经济文化交流受阻 D.北方商品经济较发达

18.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路别考而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度( )

A.导致了科举录取人数的增加 B.保证了南北录取比例的一致

C.回应了文化中心的南移趋势 D.提升了南方士人的政治地位

19.隋唐时期,木材商人主要在关中西部的陇右地区采购,然后贩卖至长安、洛阳等地区。明清时期,木材商人转而深人川、湘、云贵、赣、闽等地采购,然后沿长江水道及海路转运至武汉、南京、镇江、上海、杭州等城市。这一转变主要是源于( )

A.古代政治中心的南移 B.区域经济结构的变动

C.交通运输条件的改善 D.丝绸之路的起点转变

20.唐代南北方多地均有制瓷窑场,河北邢窑、河南黄冶窑、湖南长沙窑、浙江越窑是其典型代表。宋元时期,广州、潮州、惠州、雷州、德化、晋江、福州等地制瓷窑场迅速增加,数量大大超过北方。当时广东、福建两省制瓷窑场大量增加主要是由于( )

A.海上丝绸之路的繁荣 B.大一统局面的出现

C.南方制瓷技术的进步 D.北方人口大量南迁

21.宋代的“行”是指“同业商人组织”。据《西湖老人繁胜录》记载,南宋临安有414行,比唐代长安增加了近一倍。“行”的增多表明( )

A.传统经济结构瓦解 B.商品经济迅速发展

C.人身依附关系松弛 D.政府放松社会控制

22.洁白无瑕、轻薄透气的棉花,向人们提供了舒适柔和的棉织衣物,满足了人们御寒保暖的基本生存需求和多样化的消费选择。如需了解棉花在内地的种植情况,可以翻阅( )

A.《史记·食货志》 B.《齐民要术》 C.《新唐书·地理志》 D.《王祯农书》

23.中国古代手工业起源较早,分工日益细密,技术与水平不断进步。下面关于手工业的说法正确的是( )

①商和西周时期,青铜铸造是手工业生产中的主要部门

②春秋战国时期,冶铁技术出现,铁制农具开始使用

③东晋南朝时期,南方纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业明显进步

④宋朝烧出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

24.谚语“苏湖熟,天下足”,反映了宋代( )

A.经济格局的变化 B.商品经济的发展

C.江南交通发达 D.对外贸易水平高

二、非选择题

25.丝绸之路与海上丝绸之路是古代沟通中西的重要通道,也是今日一带一路倡议的历史渊源。阅读材料,回答相关问题。

材料一从汉代多种史籍来看,汉武帝之时张骞“凿空”正式开通了丝绸之路。经元狩二年(前121年)春夏的两次战役之后,西汉已基本将匈奴的势力从河西驱逐出去。控制河西走廊后,西汉逐步设置了郡县,为了加强对西域的控制,还将移民屯田扩展到西域。汉长城在当时称为“塞”,包括城、障、燧、亭等设施的汉塞集军事防线与交通渠道为一体。将长城延伸至河西、西域,有力地保障了丝绸之路的安全畅通。

——摘编自荀长玲,徐黎丽《两汉对丝绸之路开通与维护的贡献》

材料二宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海,中国商船的远航能力大为加强。更重要的是宋代社会经济发展远超前代,私人海上贸易在政府鼓励下得到极大发展。宋代海上丝绸之路成为了当时世界上最重要的商路。对外贸易非常活跃,商业的繁荣程度居世界领先地位。繁荣的海外贸易也为宋政府带来了可观的收入,南宋时期“市舶之利,颇助国用。”

——摘编自许尔君《海上丝绸之路的历史、现实与未来》

(1)根据材料一,简述汉代开拓与维系丝绸之路的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代海外贸易发达的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括宋代海外贸易发达的影响。

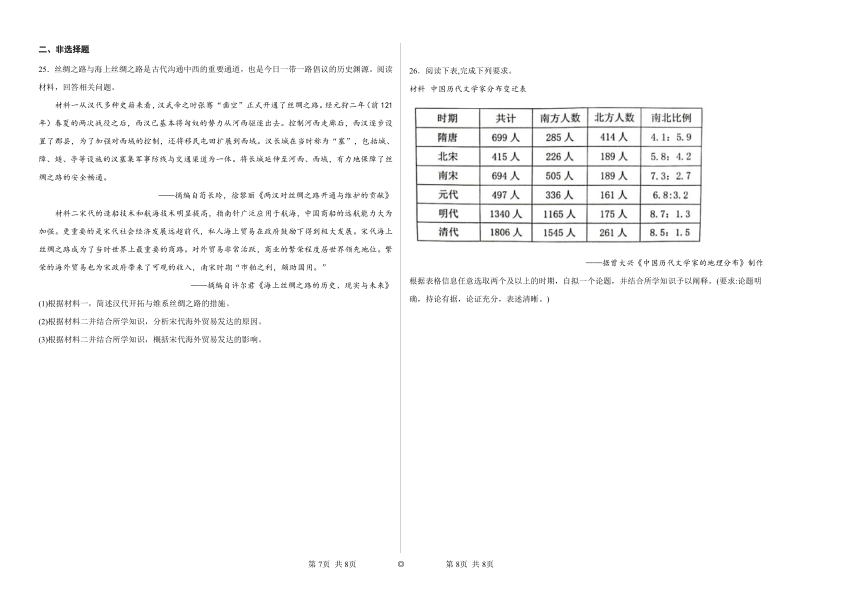

26.阅读下表,完成下列要求。

材料 中国历代文学家分布变迁表

——据曾大兴《中国历代文学家的地理分布》制作

根据表格信息任意选取两个及以上的时期,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐释。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】据图示可知,宋代乡村所产绢制品通过多种途径进入城乡市场,甚至部分进入海外市场,绢制品商品化密切了城乡联系和国内外联系,增强了宋代社会经济的活力,D项正确;宋代城乡商业联系加强,尚不足以瓦解自然经济,排除A项;宋代城乡经济联系加强,但尚难以“同步发展”,排除B项;抑商政策在宋代有所放宽,但“放弃”不符合史实,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】根据题干中宋太宗到宋神宗时期,商业税一直增加,且商业税与农业税之比逐渐上升,体现出商品经济的发展推动税收结构的变化,D项正确;宋代赋税制度适应了当时商品经济发展的现实,排除B项;农业税在宋太宗到宋真宗时期是增长的,不能体现农业生产日益衰退,排除A项;宋朝实行重农抑商政策,并没有异变,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】依据材料“娶其妻不顾门户,直求资财”,可以看出唐宋时期的婚姻观发生了一定的变化,从重视门第到门第观念的淡化,反映了阶层流动的增强,A项正确;材料不能体现政府的控制,排除B项;材料涉及的是门第观念的淡化,未涉及儒家思想的影响,排除C项;材料未涉及契约观念的影响,强调的是门第观念的淡化,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】依据材料“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”可知沈括意在表达宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,B项正确;材料涉及的是宋朝经济水平较高,不能看出宋朝对享乐奢靡的态度,排除A项;材料不能得出唐朝时期的贫富差距,排除C项;材料涉及的是宋朝的经济,未涉及宋朝社会状况,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据材料可知,宋朝时期南方籍的政治家活跃在政治舞台上,这说明南方的文化教育水平发达,和经济重心南移带动文化重心南移密切相关,D项正确;北宋时期的政治中心在北方,排除A项;材料与变法局面复杂无关,排除B项;材料与科举选才无关,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据题干信息并结合所学知识,农业税总趋势有下滑,非农业税猛增,反映了宋朝工商业的发展,D项正确;材料显示农业税收入降低在于农业税比率的下降,而非农业生产减弱,排除A项;封建社会建立在小农经济的基础之上,农业一直占据主导地位,排除B项;重农抑商政策破产在19世纪末,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料“毡毯毛褐代表着当时中国的最高水平;活字印刷本更是把我国的木活字印刷技术整整提前了一个朝代。”可知,反映了西夏在手工业方面取得了显著的成就,为中华文明的发展做出了重要的贡献,B项正确;材料体现不出西夏手工业与北宋手工业方面的比较信息,排除A项;材料反映的是西夏在手工业方面的成就,无法得出少数民族经济后来居上,排除C项;选项手工业成为西夏的支柱产业,不符合题意,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】由表中数据看出,北宋后期南方列入政史列传的人物数量和占比都增加了,北方人物数量和占比下降了,根据所学可知,唐朝安史之乱后,南方相对稳定,江南经济持续发展,经济中心开始南移,经济重心南移促进文化重心南移,南方人才占比增加,C项正确;A项不是根源,排除A项;南宋经济重心南移完成,排除B项;材料数据变化与科举取士范围扩大没有直接关系,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】广州市舶使由地方行政官员兼任到中央派员专任,这反映出北宋朝廷对广州对外贸易的重视,也是加强管理和控制的表现,D项正确;题干描述加强对外贸的管理和控制,并未强化广州的外贸低位,排除A向=项;强化对外贸的控制并未削弱地方的财政实力,排除B项;加强对外贸的控制,并未造成外贸管理体制混乱,反而强化了外贸管理体制,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据材料“北宋建立以后,原来为管理市而设立的众多市官也随之撤销。此外,城郭以外的草市、墟市也发展起来了,有的成为固定的交易场所。”可知,北宋时期,撤销了妨碍市场发展的众多市官,促使草市、墟市逐渐成为固定的交易场所,有利于促进商品经济的发展,C项正确;城市功能彻底转变,说法过于绝对,排除A项;对外贸易繁荣,材料没有体现对外贸易,排除B项;摒弃抑商政策,不符合史实,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据材料“北宋朝廷派遣京西、江南两路的工匠,前往熙州(甘肃临姚)指导当地汉蕃军民修筑渠堰”结合所学知识可知,北宋政府在西北边疆地区修筑渠堰 ,有利于当地发展农业,推动了边疆经济的发展 ,B项正确;材料中是在西北边疆,与经济重心南移无关,排除A项;材料不涉及丝路贸易,排除C项;D项材料无从体现,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据题干“南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度”“以维持取士人数之均衡”及所学知识可知伴随着经济重心南移,推动了文化重心南移,南方士人在科举考试中占据优势,为均衡南北士人录取数采取南北分卷制,所以其适应了经济文化重心南移的趋势,B项正确;南北士人录取均衡,并不能确保录取比例一致,排除A项;南北分卷并没有提高南方士人的政治地位,排除C项;南北分卷制度有深刻的历史原因,没有使科举考试失去选拔人才的意义,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据材料“南宋时期的临安城”、“沿街卖唱声,络绎不绝”等信息,结合所学知识可知,材料 “市”的空间限制被突破,A项正确;仅仅从材料内容,不能说明商品市场繁荣,排除B项;宋朝仍然推行抑商政策,C项说法不合史实,排除C项;D项不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料“北宋时江南地区农村劳动力变动的情况”可知江南地区的农村劳动力人数在全国占比逐渐增多,这与我国经济重心逐渐南移、江南地区经济持续发展密切相关,D项正确;魏晋时期江南地区得到初步开发,与材料时间不符,排除A项;南方经济进一步发展的原因包含了劳动力的南迁,B项表述较D项表述有些片面,排除B项;南宋时期经济重心南移完成,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】依据材料“取士不问家世, 婚姻不问阀阅”,可以看出唐朝时期重视家庭门第,到宋代时,科举考试更加公平公正,阶层流动更加频繁,门第观念逐渐淡化,A项正确;材料涉及的是门第的变化,未涉及伦理道德,排除B项;这一时期,社会阶层流动应是更加频繁,排除C项;材料涉及的是门第变化,未涉及人身依附关系变化,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】材料反映宋朝人口状况,按户数和口数计算户均只有2.24人,远低于汉唐户口比例,反映出不同史料人口统计方式可能存在差异,需要多方史料互证才能得出更加接近真实的人口数,D项正确;材料信息无法得出北宋经济严重衰退,排除A项;史料存在统计方式不同,无法得出史料的可信度,排除B项;材料信息无法看出宋代重男轻女的严重程度,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据材料中表格数据可知,西汉时期,南方的郡国数量、人口数量远少于北方。结合所学可知,这种情况主要是因为西汉时期南方尚未得到充分开发,国家的政治和经济重心在北方,A项正确;南方的郡国数量、人口数量远少于北方的主要原因不是南方社会动荡不安,而是南方尚未得到充分开发,排除B项;西汉是大一统王朝,南北方经济文化交流途径是比较畅通的,且导致南北经济社会发展差异的主要原因不是文化交流,排除C项;“北方商品经济较发达”未能完全指出北方作为政治和经济重心,领先南方的全部方面,比如北方农业发达,且是政治中心等,不能充分解释西汉南北方在郡国数量、人口数量方面的分布差异,排除D项。故选A项。

18.C

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,北宋后实行南北分卷制度以照顾北方人在科举考试中的劣势,这体现了当时南方经济繁荣背景下文化水平超越北方的趋势,因此南北分卷制度是对文化重心南移趋势的回应,C项正确;根据材料信息并结合所学知识可知,南北分卷制度重在平衡南北方人数,并不会导致科举录取人数的增加,排除A项;根据材料信息可知,分卷制度不等于南北录取比例的一致,排除B项;根据材料信息可知,分卷制度涉及的是录取人数的平衡而非士人地位的变化,排除D项。故选C项。

19.B

【详解】据根材料可知,隋唐时期,木材贸易主要集中在关中地区,而明清时期的木材贸易主要集中在长江流域,这一转变主要是因为经济重心南移的完成,南方经济实力超越了北方,B项正确;明清时期政治中心依然在北方,排除A项;隋唐时期,水路运输条件同样发达,排除C项;木材贸易主要是国内贸易,与丝绸之路关联度较低,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】唐代南北方多地均有制瓷窑场,结合所学可知,唐代丝绸之路海陆并举。宋元时期,随着海上丝绸之路的繁荣以及陶瓷海运更趋方便等原因,南方港口附近的制瓷业迅速兴起。结合所学知识可知,宋元时期,广东、福建两省的制瓷业迅速兴起,并超过北方,主要是由于海上丝绸之路的繁荣,A项正确;宋代并未出现大一统局面,排除B项;南方制瓷技术的进步也是南方制瓷业兴起的原因之一,但并非主要原因,排除C项;宋元时期涵盖元朝,而北方人口大量南迁完成于两宋之交,南方海上丝绸之路繁荣在南宋和元朝时期更趋明显,可从时间线索上排除D项。故选A项。

21.B

【详解】根据材料“宋代的‘行’是指‘同行业商人组织’”、“南宋临安有414行,比唐代长安增加了近一倍”并结合所学知识可知,宋代“行”的增多是宋朝商品经济发展的结果,B项正确;结合所学知识可知,传统经济结构瓦解出现于鸦片战争后,这与题干中的时间不符,排除A项;“人身依附关系”在题干所给材料信息中没有涉及,排除C项;题干所给材料信息强调的是宋代商品经济的发展,“政府放松社会控制”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】结合所学知识可知,棉花在内地的种植始于宋朝,《王祯农书》是元朝的一部农学巨著,D项正确;《史记·食货志》是西汉武帝时期司马迁所著,《齐民要术》是北朝贾思勰编著的农书,《新唐书·地理志》是北宋欧阳修所著的古代地理兼及水利的著作,A、B、C三项均早于棉花在内地的种植时间,排除ABC项。故选D项。

23.A

【详解】结合所学可知,商和西周时期,青铜铸造是手工业生产中的主要部门,①正确;春秋战国时期,冶铁技术出现,铁制农具开始使用,②正确;东晋南朝时期,南方纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业明显进步,③正确;元朝烧制出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红,④错误,故①②③正确,A项正确;④错误,排除B项;④错误,排除C项;④错误,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】根据所学知识可知,“苏湖熟,天下足”反映了宋代江南经济发展的局面,体现了经济重心逐渐南移的现象,A项正确;该谚语主要反映的是江南农业的发展,排除B项;材料与江南交通发达无关,排除C项;材料与对外贸易无关,排除D项。故选A项。

25.(1)措施:派遣张骞通西域;在河西地区设置郡县;向西域移民屯田;将长城延申至河西、西域。(任意3点)

(2)原因:科技水平的提高;社会经济发展;政府鼓励海上贸易。

(3)表现:海上丝绸之路成为重要商路;贸易活跃,商业繁荣;增加政府财政收入。

【详解】(1)措施:根据材料汉武帝之时张骞“凿空”正式开通了丝绸之路,说明丝绸之路最开始是由汉武帝派遣张骞出使西域开拓的。“西汉逐步设置了郡县,为了加强对西域的控制,还将移民屯田扩展到西域”,说明西汉在河西地区设置郡县,向西域移民屯田。“将长城延伸至河西、西域,有力地保障了丝绸之路的安全畅通”,可知西汉将长城延伸至河西、西域等地区,强化对河西地区的防守。

(2)原因:根据材料“宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海”,说明发展到宋代,造船、航海技术提高,科技水平得以提高。“宋代社会经济发展远超前代”,可知宋代社会经济取得发展。“私人海上贸易在政府鼓励下得到极大发展”,说明政府政策鼓励海上贸易。

(3)表现:根据材料“宋代海上丝绸之路成为了当时世界上最重要的商路”,可知宋代海上丝绸之路成为重要商路。“对外贸易非常活跃,商业的繁荣程度居世界领先地位。繁荣的海外贸易也为宋政府带来了可观的收入”,可知宋代对外贸易活跃,商业繁荣,从而增加了政府的财政收入。

26.示例:历代文学家的分布和数量因时代发展而变迁。

隋唐时期,国家统一,国力昌盛,科举制的发展为文化的繁荣提供了基础。但此时经济中心仍在北方,这一时期文学家的南北比例是北方超过南方北宋时期,经过长期战乱,民族政权对峙,导致文学家总数量下降,尤其北方下降幅度比较大。由于经济重心逐渐南移,南方社会相对安定,南方文学家数量变动较小。这一时期文学家的南北比例南方开始超过北方。

南宋时期,伴随着政治、经济重心的南移以及大量中原人口南渡,南方文学家人数显著增加,南北比例进一步拉开差距。

总之,不同时期的文学家分布和数量深受当时时代背景的影响,反映了当时的时代特征。

【详解】依据材料“中国历代文学家分布变迁表”,结合表格分析,得出历代文学家的分布和数量因时代发展而变迁。

阐释的过程中,列举隋唐时期,政治局面的变化以及经济重心南移对文学家的分布和数量的影响即可;列举南宋时期,政治的变化,经济重心的南移以及北民南迁等,得出南方文学家人数显著增加,南北比例进一步拉开差距。

最后总结,不同时期的文学家分布和数量深受当时时代背景的影响,反映了当时的时代特征。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第11课辽夏金元的经济与社会

一、单选题

1.有学者通过研究绘制了宋代绢制品的配给机构示意图。对图中信息解读正确的是( )

A.自然经济趋于瓦解 B.城乡经济同步发展

C.政府放弃抑商政策 D.社会经济活力增强

2.下表所示为公元997年至1077年北宋税收变化。据表可推知,这一时期的北宋( )

时间 农业税 商业税

宋太宗(997年) 2320万贯 1238万贯

宋真宗(1021年) 2762万贯 2935万贯

宋神宗(1077年) 2165万贯 4910万贯

A.农业生产日益衰退 B.赋税制度脱离现实

C.重农抑商政策异变 D.商品经济得到发展

3.唐宋之际,官宦世家的婚姻择偶观经历了从“男女婚嫁,不杂他姓”的旧门阀互通婚姻到“娶其妻不顾门户,直求资财”的转变。这一变化反映了( )

A.阶层流动性增强 B.国家控制的松弛

C.儒家观念的渗透 D.契约观念的影响

4.北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”。沈括意在强调( )

A.宋朝反对享乐奢靡之风 B.宋朝经济水平显著提高

C.唐朝社会贫富差距悬殊 D.宋朝社会更加开放包容

5.入宋以后,在政治舞台上扮演重要角色的“范仲淹起于吴、欧阳修起于楚、蔡襄起于闽、杜衍起于会稽、余靖起于岭南,皆为一时名臣”;在王安石变法中,参与变法的核心人物均为赣、闽士人。这一政治现象折射出当时( )

A.政治中心渐转南方 B.变法局面严峻复杂

C.科举选才弊端丛生 D.江南经济地位凸显

6.分析北宋某时期赋税变化表,据此可知当时( )

时间 农业税(万贯) 非农业税(万贯) 两税比率

至道末年(997年) 2408.1 1567.3 60:40

天禧末年(1021年) 2611.2 3874.0 40:60

熙宁末年(1077年) 2021.3 5117.2 28:72

A.农业生产减弱趋势明显 B.农业不再占据主导地位

C.重农抑商政策名存实亡 D.工商业得到了较快发展

7.西夏立国后,手工业取得了显著的成就:冶铁业发达;采盐业支撑着国家的财政收入;毡毯毛褐代表着当时中国的最高水平;活字印刷本更是把我国的木活字印刷技术整整提前了一个朝代。据此可知( )

A.西夏手工业超越了北宋 B.西夏对中华文明的贡献较大

C.少数民族经济后来居上 D.手工业成为西夏的支柱产业

8.下表为北宋时期被列入政史列传的人物统计表。导致这一变化的根源是( )

时间 北方 南方

人数(个) 所占比例(%) 人数(个) 所占比例(%)

北宋中期 274 63.9 155 36.1

北宋后期 121 40.3 179 59.7

A.文化重心逐渐南移 B.经济重心南移完成

C.江南经济持续发展 D.科举取士范围扩大

9.开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤“置市舶司于广州”,以广州知州兼市舶使。宋神宗元丰年间废除州郡兼领制度,改令转运司官员担任市舶司最高长官。宋徽宗时,又改由朝廷直接派人担任专门的市舶提举官。这一变化( )

A.强化了广州的外贸地位 B.削弱了地方的财政实力

C.造成外贸管理体制混乱 D.加强了中央对外贸的控制

10.北宋建立以后,原来为管理市而设立的众多市官也随之撤销。此外,城郭以外的草市、墟市也发展起来了,有的成为固定的交易场所。这反映了宋代( )

A.城市功能彻底转变 B.对外贸易繁荣

C.商品经济得到发展 D.摒弃抑商政策

11.公元1077年,北宋朝廷派遣京西、江南两路的工匠,前往熙州(甘肃临姚)指导当地汉蕃军民修筑渠堰,并“于熙州南关以南开渠堰引洮水,并山东直北通流下至北关,并自通远军熟羊寨导渭河至军溉田”。这一做法( )

A.促进了经济重心的南移 B.推动了边疆经济的发展

C.维护了丝路贸易的畅通 D.实现了民族关系的友好

12.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路分别考试而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制( )

A.确保了南北方录取比例一致 B.顺应了经济文化重心南移的趋势

C.提升了南方士人的政治地位 D.失去了科举考试选拔人才的意义

13.孟元老在《东京梦华录》中追忆了汴京城卖花者“歌叫之声,清奇可听。”吴自牧在《梦梁录》中记载,南宋时期的临安城内市场上各种商贩“沿街卖唱声,络绎不绝”。这一现象( )

A.促进了坊市制度的瓦解 B.反映了商品市场的繁荣

C.表明了抑商政策的改变 D.迎合了文人雅士的需求

14.下表反映了北宋时江南地区农村劳动力变动的情况,据此可知( )

时间 江南地区农村劳动力人数 全国农村劳动力人数 江南在全国占比

980 890672 16367175 5.40%

1078 2856844 42340082 6.70%

1102 3227693 46190560 6.90%

A.江南地区得到初步的开发 B.北方战乱导致劳动力南迁

C.经济重心南移已基本完成 D.南方经济得到进一步发展

15.唐朝婚姻重视家族门第的观念仍然十分流行, 到了宋代时, 世人多“取士不问家世, 婚姻不问阀阅”。这一变化说明了( )

A.门第观念淡化 B.伦理道德观念强化

C.社会阶层固化 D.人身依附关系松弛

16.据《续资治通鉴》记载,北宋末年(1110年),全国户数增长到2088万.但学者根据《宋会要》和《宋史》估算这一年的“口数”仅为4673万,每户平均数仅为2.24口。如以汉唐史料所载户口比例,即每户5口左右推算,北宋末年的实际人口应当超过1亿。大部分学者认为,宋朝人口统计只包括男丁。上述人口数据表明( )

A.相较汉唐北宋经济严重衰退 B.宋代相关史料可信度不高

C.宋代重男轻女观念尤为严重 D.史料运用需多方互证核实

17.下表是据《汉书·地理志》整理的西汉平帝元始二年南方地区与全国郡国数量、人口数量的分布状况。导致这种状况的主要因素是( )

南方 全国

江南 岭南

郡国数量(个) 7 7 103

人口数量(人) 2507188 1369290 59594978

A.政治和经济重心均在北方 B.南方社会动荡不安

C.南北方经济文化交流受阻 D.北方商品经济较发达

18.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路别考而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度( )

A.导致了科举录取人数的增加 B.保证了南北录取比例的一致

C.回应了文化中心的南移趋势 D.提升了南方士人的政治地位

19.隋唐时期,木材商人主要在关中西部的陇右地区采购,然后贩卖至长安、洛阳等地区。明清时期,木材商人转而深人川、湘、云贵、赣、闽等地采购,然后沿长江水道及海路转运至武汉、南京、镇江、上海、杭州等城市。这一转变主要是源于( )

A.古代政治中心的南移 B.区域经济结构的变动

C.交通运输条件的改善 D.丝绸之路的起点转变

20.唐代南北方多地均有制瓷窑场,河北邢窑、河南黄冶窑、湖南长沙窑、浙江越窑是其典型代表。宋元时期,广州、潮州、惠州、雷州、德化、晋江、福州等地制瓷窑场迅速增加,数量大大超过北方。当时广东、福建两省制瓷窑场大量增加主要是由于( )

A.海上丝绸之路的繁荣 B.大一统局面的出现

C.南方制瓷技术的进步 D.北方人口大量南迁

21.宋代的“行”是指“同业商人组织”。据《西湖老人繁胜录》记载,南宋临安有414行,比唐代长安增加了近一倍。“行”的增多表明( )

A.传统经济结构瓦解 B.商品经济迅速发展

C.人身依附关系松弛 D.政府放松社会控制

22.洁白无瑕、轻薄透气的棉花,向人们提供了舒适柔和的棉织衣物,满足了人们御寒保暖的基本生存需求和多样化的消费选择。如需了解棉花在内地的种植情况,可以翻阅( )

A.《史记·食货志》 B.《齐民要术》 C.《新唐书·地理志》 D.《王祯农书》

23.中国古代手工业起源较早,分工日益细密,技术与水平不断进步。下面关于手工业的说法正确的是( )

①商和西周时期,青铜铸造是手工业生产中的主要部门

②春秋战国时期,冶铁技术出现,铁制农具开始使用

③东晋南朝时期,南方纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业明显进步

④宋朝烧出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

24.谚语“苏湖熟,天下足”,反映了宋代( )

A.经济格局的变化 B.商品经济的发展

C.江南交通发达 D.对外贸易水平高

二、非选择题

25.丝绸之路与海上丝绸之路是古代沟通中西的重要通道,也是今日一带一路倡议的历史渊源。阅读材料,回答相关问题。

材料一从汉代多种史籍来看,汉武帝之时张骞“凿空”正式开通了丝绸之路。经元狩二年(前121年)春夏的两次战役之后,西汉已基本将匈奴的势力从河西驱逐出去。控制河西走廊后,西汉逐步设置了郡县,为了加强对西域的控制,还将移民屯田扩展到西域。汉长城在当时称为“塞”,包括城、障、燧、亭等设施的汉塞集军事防线与交通渠道为一体。将长城延伸至河西、西域,有力地保障了丝绸之路的安全畅通。

——摘编自荀长玲,徐黎丽《两汉对丝绸之路开通与维护的贡献》

材料二宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海,中国商船的远航能力大为加强。更重要的是宋代社会经济发展远超前代,私人海上贸易在政府鼓励下得到极大发展。宋代海上丝绸之路成为了当时世界上最重要的商路。对外贸易非常活跃,商业的繁荣程度居世界领先地位。繁荣的海外贸易也为宋政府带来了可观的收入,南宋时期“市舶之利,颇助国用。”

——摘编自许尔君《海上丝绸之路的历史、现实与未来》

(1)根据材料一,简述汉代开拓与维系丝绸之路的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代海外贸易发达的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括宋代海外贸易发达的影响。

26.阅读下表,完成下列要求。

材料 中国历代文学家分布变迁表

——据曾大兴《中国历代文学家的地理分布》制作

根据表格信息任意选取两个及以上的时期,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐释。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】据图示可知,宋代乡村所产绢制品通过多种途径进入城乡市场,甚至部分进入海外市场,绢制品商品化密切了城乡联系和国内外联系,增强了宋代社会经济的活力,D项正确;宋代城乡商业联系加强,尚不足以瓦解自然经济,排除A项;宋代城乡经济联系加强,但尚难以“同步发展”,排除B项;抑商政策在宋代有所放宽,但“放弃”不符合史实,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】根据题干中宋太宗到宋神宗时期,商业税一直增加,且商业税与农业税之比逐渐上升,体现出商品经济的发展推动税收结构的变化,D项正确;宋代赋税制度适应了当时商品经济发展的现实,排除B项;农业税在宋太宗到宋真宗时期是增长的,不能体现农业生产日益衰退,排除A项;宋朝实行重农抑商政策,并没有异变,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】依据材料“娶其妻不顾门户,直求资财”,可以看出唐宋时期的婚姻观发生了一定的变化,从重视门第到门第观念的淡化,反映了阶层流动的增强,A项正确;材料不能体现政府的控制,排除B项;材料涉及的是门第观念的淡化,未涉及儒家思想的影响,排除C项;材料未涉及契约观念的影响,强调的是门第观念的淡化,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】依据材料“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家’”可知沈括意在表达宋人的生活和消费水准明显超过了唐朝,B项正确;材料涉及的是宋朝经济水平较高,不能看出宋朝对享乐奢靡的态度,排除A项;材料不能得出唐朝时期的贫富差距,排除C项;材料涉及的是宋朝的经济,未涉及宋朝社会状况,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据材料可知,宋朝时期南方籍的政治家活跃在政治舞台上,这说明南方的文化教育水平发达,和经济重心南移带动文化重心南移密切相关,D项正确;北宋时期的政治中心在北方,排除A项;材料与变法局面复杂无关,排除B项;材料与科举选才无关,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据题干信息并结合所学知识,农业税总趋势有下滑,非农业税猛增,反映了宋朝工商业的发展,D项正确;材料显示农业税收入降低在于农业税比率的下降,而非农业生产减弱,排除A项;封建社会建立在小农经济的基础之上,农业一直占据主导地位,排除B项;重农抑商政策破产在19世纪末,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料“毡毯毛褐代表着当时中国的最高水平;活字印刷本更是把我国的木活字印刷技术整整提前了一个朝代。”可知,反映了西夏在手工业方面取得了显著的成就,为中华文明的发展做出了重要的贡献,B项正确;材料体现不出西夏手工业与北宋手工业方面的比较信息,排除A项;材料反映的是西夏在手工业方面的成就,无法得出少数民族经济后来居上,排除C项;选项手工业成为西夏的支柱产业,不符合题意,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】由表中数据看出,北宋后期南方列入政史列传的人物数量和占比都增加了,北方人物数量和占比下降了,根据所学可知,唐朝安史之乱后,南方相对稳定,江南经济持续发展,经济中心开始南移,经济重心南移促进文化重心南移,南方人才占比增加,C项正确;A项不是根源,排除A项;南宋经济重心南移完成,排除B项;材料数据变化与科举取士范围扩大没有直接关系,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】广州市舶使由地方行政官员兼任到中央派员专任,这反映出北宋朝廷对广州对外贸易的重视,也是加强管理和控制的表现,D项正确;题干描述加强对外贸的管理和控制,并未强化广州的外贸低位,排除A向=项;强化对外贸的控制并未削弱地方的财政实力,排除B项;加强对外贸的控制,并未造成外贸管理体制混乱,反而强化了外贸管理体制,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据材料“北宋建立以后,原来为管理市而设立的众多市官也随之撤销。此外,城郭以外的草市、墟市也发展起来了,有的成为固定的交易场所。”可知,北宋时期,撤销了妨碍市场发展的众多市官,促使草市、墟市逐渐成为固定的交易场所,有利于促进商品经济的发展,C项正确;城市功能彻底转变,说法过于绝对,排除A项;对外贸易繁荣,材料没有体现对外贸易,排除B项;摒弃抑商政策,不符合史实,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据材料“北宋朝廷派遣京西、江南两路的工匠,前往熙州(甘肃临姚)指导当地汉蕃军民修筑渠堰”结合所学知识可知,北宋政府在西北边疆地区修筑渠堰 ,有利于当地发展农业,推动了边疆经济的发展 ,B项正确;材料中是在西北边疆,与经济重心南移无关,排除A项;材料不涉及丝路贸易,排除C项;D项材料无从体现,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据题干“南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度”“以维持取士人数之均衡”及所学知识可知伴随着经济重心南移,推动了文化重心南移,南方士人在科举考试中占据优势,为均衡南北士人录取数采取南北分卷制,所以其适应了经济文化重心南移的趋势,B项正确;南北士人录取均衡,并不能确保录取比例一致,排除A项;南北分卷并没有提高南方士人的政治地位,排除C项;南北分卷制度有深刻的历史原因,没有使科举考试失去选拔人才的意义,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据材料“南宋时期的临安城”、“沿街卖唱声,络绎不绝”等信息,结合所学知识可知,材料 “市”的空间限制被突破,A项正确;仅仅从材料内容,不能说明商品市场繁荣,排除B项;宋朝仍然推行抑商政策,C项说法不合史实,排除C项;D项不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料“北宋时江南地区农村劳动力变动的情况”可知江南地区的农村劳动力人数在全国占比逐渐增多,这与我国经济重心逐渐南移、江南地区经济持续发展密切相关,D项正确;魏晋时期江南地区得到初步开发,与材料时间不符,排除A项;南方经济进一步发展的原因包含了劳动力的南迁,B项表述较D项表述有些片面,排除B项;南宋时期经济重心南移完成,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】依据材料“取士不问家世, 婚姻不问阀阅”,可以看出唐朝时期重视家庭门第,到宋代时,科举考试更加公平公正,阶层流动更加频繁,门第观念逐渐淡化,A项正确;材料涉及的是门第的变化,未涉及伦理道德,排除B项;这一时期,社会阶层流动应是更加频繁,排除C项;材料涉及的是门第变化,未涉及人身依附关系变化,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】材料反映宋朝人口状况,按户数和口数计算户均只有2.24人,远低于汉唐户口比例,反映出不同史料人口统计方式可能存在差异,需要多方史料互证才能得出更加接近真实的人口数,D项正确;材料信息无法得出北宋经济严重衰退,排除A项;史料存在统计方式不同,无法得出史料的可信度,排除B项;材料信息无法看出宋代重男轻女的严重程度,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据材料中表格数据可知,西汉时期,南方的郡国数量、人口数量远少于北方。结合所学可知,这种情况主要是因为西汉时期南方尚未得到充分开发,国家的政治和经济重心在北方,A项正确;南方的郡国数量、人口数量远少于北方的主要原因不是南方社会动荡不安,而是南方尚未得到充分开发,排除B项;西汉是大一统王朝,南北方经济文化交流途径是比较畅通的,且导致南北经济社会发展差异的主要原因不是文化交流,排除C项;“北方商品经济较发达”未能完全指出北方作为政治和经济重心,领先南方的全部方面,比如北方农业发达,且是政治中心等,不能充分解释西汉南北方在郡国数量、人口数量方面的分布差异,排除D项。故选A项。

18.C

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,北宋后实行南北分卷制度以照顾北方人在科举考试中的劣势,这体现了当时南方经济繁荣背景下文化水平超越北方的趋势,因此南北分卷制度是对文化重心南移趋势的回应,C项正确;根据材料信息并结合所学知识可知,南北分卷制度重在平衡南北方人数,并不会导致科举录取人数的增加,排除A项;根据材料信息可知,分卷制度不等于南北录取比例的一致,排除B项;根据材料信息可知,分卷制度涉及的是录取人数的平衡而非士人地位的变化,排除D项。故选C项。

19.B

【详解】据根材料可知,隋唐时期,木材贸易主要集中在关中地区,而明清时期的木材贸易主要集中在长江流域,这一转变主要是因为经济重心南移的完成,南方经济实力超越了北方,B项正确;明清时期政治中心依然在北方,排除A项;隋唐时期,水路运输条件同样发达,排除C项;木材贸易主要是国内贸易,与丝绸之路关联度较低,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】唐代南北方多地均有制瓷窑场,结合所学可知,唐代丝绸之路海陆并举。宋元时期,随着海上丝绸之路的繁荣以及陶瓷海运更趋方便等原因,南方港口附近的制瓷业迅速兴起。结合所学知识可知,宋元时期,广东、福建两省的制瓷业迅速兴起,并超过北方,主要是由于海上丝绸之路的繁荣,A项正确;宋代并未出现大一统局面,排除B项;南方制瓷技术的进步也是南方制瓷业兴起的原因之一,但并非主要原因,排除C项;宋元时期涵盖元朝,而北方人口大量南迁完成于两宋之交,南方海上丝绸之路繁荣在南宋和元朝时期更趋明显,可从时间线索上排除D项。故选A项。

21.B

【详解】根据材料“宋代的‘行’是指‘同行业商人组织’”、“南宋临安有414行,比唐代长安增加了近一倍”并结合所学知识可知,宋代“行”的增多是宋朝商品经济发展的结果,B项正确;结合所学知识可知,传统经济结构瓦解出现于鸦片战争后,这与题干中的时间不符,排除A项;“人身依附关系”在题干所给材料信息中没有涉及,排除C项;题干所给材料信息强调的是宋代商品经济的发展,“政府放松社会控制”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】结合所学知识可知,棉花在内地的种植始于宋朝,《王祯农书》是元朝的一部农学巨著,D项正确;《史记·食货志》是西汉武帝时期司马迁所著,《齐民要术》是北朝贾思勰编著的农书,《新唐书·地理志》是北宋欧阳修所著的古代地理兼及水利的著作,A、B、C三项均早于棉花在内地的种植时间,排除ABC项。故选D项。

23.A

【详解】结合所学可知,商和西周时期,青铜铸造是手工业生产中的主要部门,①正确;春秋战国时期,冶铁技术出现,铁制农具开始使用,②正确;东晋南朝时期,南方纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业明显进步,③正确;元朝烧制出了新型彩绘瓷器青花瓷和釉里红,④错误,故①②③正确,A项正确;④错误,排除B项;④错误,排除C项;④错误,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】根据所学知识可知,“苏湖熟,天下足”反映了宋代江南经济发展的局面,体现了经济重心逐渐南移的现象,A项正确;该谚语主要反映的是江南农业的发展,排除B项;材料与江南交通发达无关,排除C项;材料与对外贸易无关,排除D项。故选A项。

25.(1)措施:派遣张骞通西域;在河西地区设置郡县;向西域移民屯田;将长城延申至河西、西域。(任意3点)

(2)原因:科技水平的提高;社会经济发展;政府鼓励海上贸易。

(3)表现:海上丝绸之路成为重要商路;贸易活跃,商业繁荣;增加政府财政收入。

【详解】(1)措施:根据材料汉武帝之时张骞“凿空”正式开通了丝绸之路,说明丝绸之路最开始是由汉武帝派遣张骞出使西域开拓的。“西汉逐步设置了郡县,为了加强对西域的控制,还将移民屯田扩展到西域”,说明西汉在河西地区设置郡县,向西域移民屯田。“将长城延伸至河西、西域,有力地保障了丝绸之路的安全畅通”,可知西汉将长城延伸至河西、西域等地区,强化对河西地区的防守。

(2)原因:根据材料“宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海”,说明发展到宋代,造船、航海技术提高,科技水平得以提高。“宋代社会经济发展远超前代”,可知宋代社会经济取得发展。“私人海上贸易在政府鼓励下得到极大发展”,说明政府政策鼓励海上贸易。

(3)表现:根据材料“宋代海上丝绸之路成为了当时世界上最重要的商路”,可知宋代海上丝绸之路成为重要商路。“对外贸易非常活跃,商业的繁荣程度居世界领先地位。繁荣的海外贸易也为宋政府带来了可观的收入”,可知宋代对外贸易活跃,商业繁荣,从而增加了政府的财政收入。

26.示例:历代文学家的分布和数量因时代发展而变迁。

隋唐时期,国家统一,国力昌盛,科举制的发展为文化的繁荣提供了基础。但此时经济中心仍在北方,这一时期文学家的南北比例是北方超过南方北宋时期,经过长期战乱,民族政权对峙,导致文学家总数量下降,尤其北方下降幅度比较大。由于经济重心逐渐南移,南方社会相对安定,南方文学家数量变动较小。这一时期文学家的南北比例南方开始超过北方。

南宋时期,伴随着政治、经济重心的南移以及大量中原人口南渡,南方文学家人数显著增加,南北比例进一步拉开差距。

总之,不同时期的文学家分布和数量深受当时时代背景的影响,反映了当时的时代特征。

【详解】依据材料“中国历代文学家分布变迁表”,结合表格分析,得出历代文学家的分布和数量因时代发展而变迁。

阐释的过程中,列举隋唐时期,政治局面的变化以及经济重心南移对文学家的分布和数量的影响即可;列举南宋时期,政治的变化,经济重心的南移以及北民南迁等,得出南方文学家人数显著增加,南北比例进一步拉开差距。

最后总结,不同时期的文学家分布和数量深受当时时代背景的影响,反映了当时的时代特征。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进