故乡教案

图片预览

文档简介

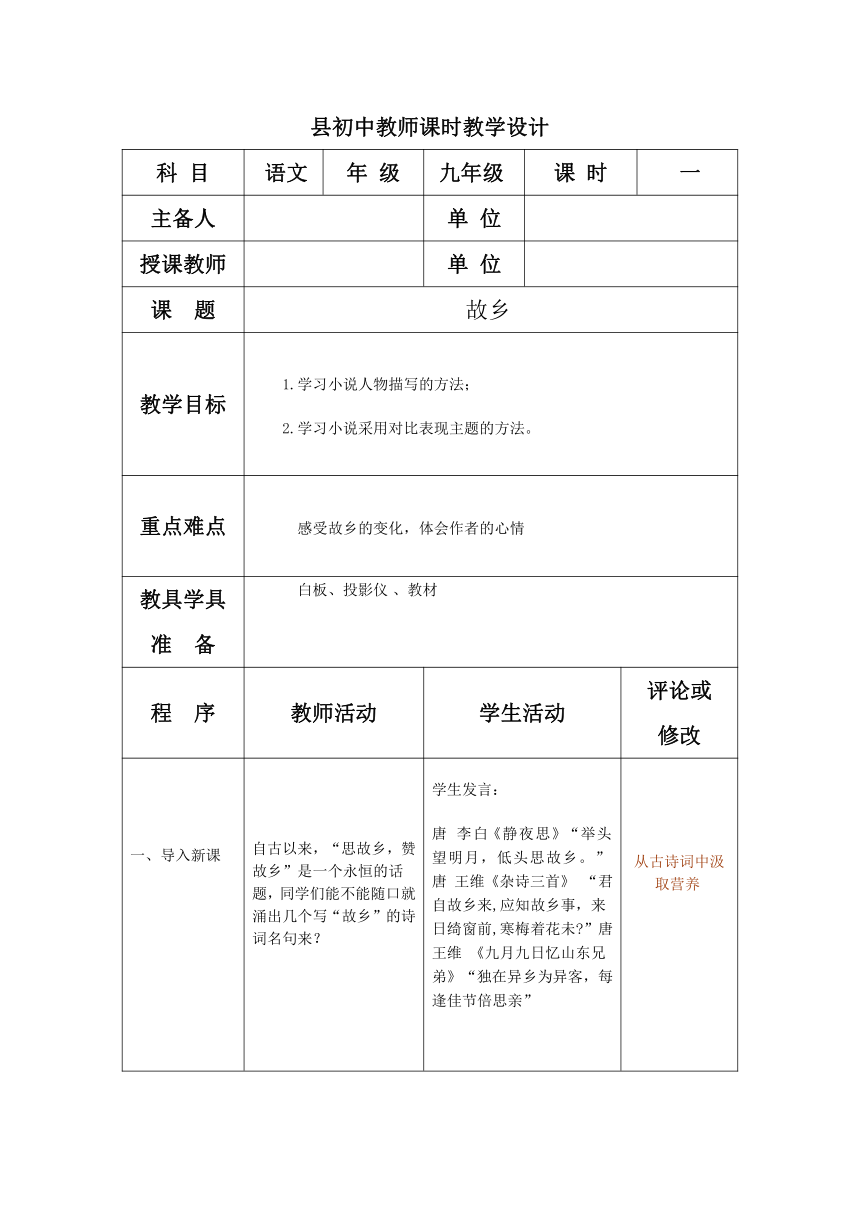

县初中教师课时教学设计

科 目 语文 年 级 九年级 课 时 一

主备人 单 位

授课教师 单 位

课 题 故乡

教学目标 1.学习小说人物描写的方法; 2.学习小说采用对比表现主题的方法。

重点难点 感受故乡的变化,体会作者的心情

教具学具 准 备 白板、投影仪 、教材

程 序 教师活动 学生活动 评论或 修改

一、导入新课 二、检查预习 三、研读教材 感受变化 四、布置作业 自古以来,“思故乡,赞故乡”是一个永恒的话题,同学们能不能随口就涌出几个写“故乡”的诗词名句来? 学生发言: 唐 李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡。”唐 王维《杂诗三首》 “君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅着花未 ”唐 王维 《九月九日忆山东兄弟》“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲” 从古诗词中汲取营养

白板出示: 认读下列生字词的读音 阴晦 huì 猹chá 脚踝huái 獾huān 潮汛xùn 髀bì 愕然è

吓hè 瑟索sè 黛dài 惘然wǎng 恣睢zì suī 2、简介本文的写作背景 同学们,阅读一篇小说,就如同认识一个人一样,只有走进他的内心世界,你才能与他相知交流。从这篇小说中,你读到了什么? 写一篇展现昔阳近几年变化的日记 学生明确: 1919年12月初,鲁迅从北京 回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。小说着重刻画了一个受尽当时社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象。通过对闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了当时的社会面貌,深刻揭露旧社会对农民从肉体到精神的重重残害,表达了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信念。 学生发言总结: 1、感知人物 人物:闰土、杨二嫂、母亲、水生、宏儿、“我” 2、感知情节 给学生创造自由发表观点的空间,鼓励学生大胆发言。 3、感知变化 1、神游《故乡》,能否用一个字来概括故乡给“我”的印象? 2、那么,究竟故乡的什么发生了变化?发生了怎样的变化?①人变: 少年闰土 中年闰土(外貌、动作、说话、对“我”的态度、对生活的态度) ②景变:二十年前:这里有“深蓝”的天空,有“金黄”的圆月,有“碧绿”的西瓜,一个五彩缤纷的世界。(美丽)二十年后:苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。(阴晦) ③心情变:兴奋→失望 注重字词 夯实基础 研读课文,从小说的三要素分析课文,体会故乡的变化

板 书 设 计 故乡 鲁迅 线索:回故乡→在故乡→离故乡 人物:闰土 勇敢活泼的小英雄→迟钝麻木木偶人 杨二嫂:豆腐西施→刁钻泼辣自私 故乡:美丽→阴晦 心情:兴奋→失望

自 主 设 计 1.给下列加线字注音

凸颧骨( ) 愕然( ) 嗤笑( )

惘然( ) 潺潺( ) 恣睢( )

2.选出下列词语没有错别字的一组( )

A.阴侮 影像 心绪 谋食 B.蓬隙 寓所 獾猪 愕然

C.潮汛 打拱 瑟索 恣睢 D.隔膜 惘然 箫索 展转

3.下列解释有误的一项是( )

A.愕然:吃惊的样子 B.鄙夷:看不起

C. 惘然:因不如意感到不愉快 D.展转:形容生活不安定,到处奔波

4.从文中找出与下面各词相近的词

(1)阴暗 (2)萧条 (3)寂静

(4)悲凉 (5)鄙视 (6)崇敬

5.辨析下列句子,是比喻句的打“√”,不是的打“×”

①我似乎看到了我的美丽的故乡了。( )

②他显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。( )

③她张着两脚,正象一个画圆仪器里的细脚伶仃的圆规。( )

④圆规很不平,显出鄙夷的神色。( )

6.根据课文内容填空:

(1)《故乡》以 _______ 为线索,按照______ 、_______ 、________ 来安排情节,揭示了旧中国________的社会根源,激发了人们________ 愿望。

(2)……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的_______而生活,也不愿意他们都如闰土的 _________而生活,也不愿意都如别人的_____ ,他们应该有______ ,为我们______ 。

(3)我们沙地上下了雪,我_____ 出一块空地来,用短棒______ 起一个,大竹匾, ____ 下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将____ 在棒_____.那鸟雀就_____ 在竹匾下。

学情 反馈 优秀 良好 达标 待达标

教 学 反 思 引导学生深入理解第三部分的内容,理解作者既失望,又不失希望的复杂心情。

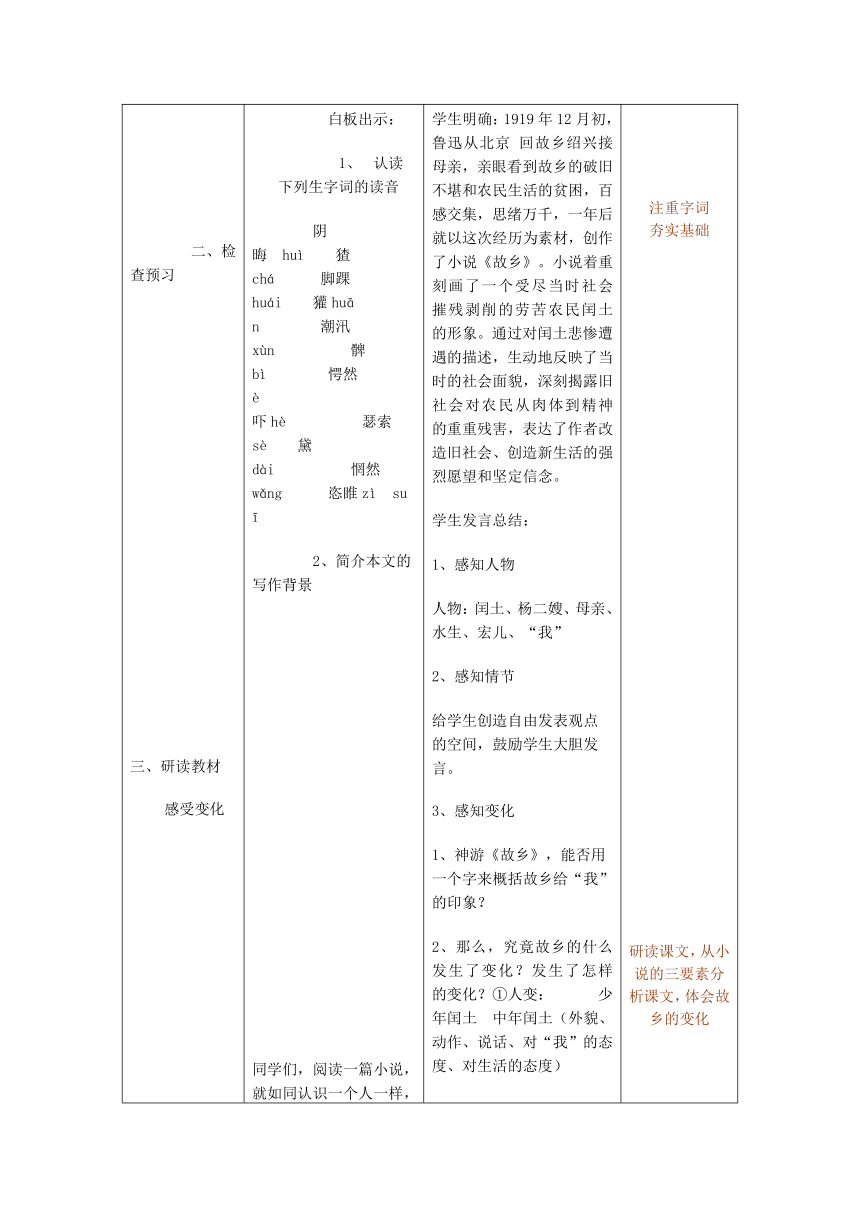

科 目 语文 年 级 九年级 课 时 一

主备人 单 位

授课教师 单 位

课 题 故乡

教学目标 1.学习小说人物描写的方法; 2.学习小说采用对比表现主题的方法。

重点难点 感受故乡的变化,体会作者的心情

教具学具 准 备 白板、投影仪 、教材

程 序 教师活动 学生活动 评论或 修改

一、导入新课 二、检查预习 三、研读教材 感受变化 四、布置作业 自古以来,“思故乡,赞故乡”是一个永恒的话题,同学们能不能随口就涌出几个写“故乡”的诗词名句来? 学生发言: 唐 李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡。”唐 王维《杂诗三首》 “君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅着花未 ”唐 王维 《九月九日忆山东兄弟》“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲” 从古诗词中汲取营养

白板出示: 认读下列生字词的读音 阴晦 huì 猹chá 脚踝huái 獾huān 潮汛xùn 髀bì 愕然è

吓hè 瑟索sè 黛dài 惘然wǎng 恣睢zì suī 2、简介本文的写作背景 同学们,阅读一篇小说,就如同认识一个人一样,只有走进他的内心世界,你才能与他相知交流。从这篇小说中,你读到了什么? 写一篇展现昔阳近几年变化的日记 学生明确: 1919年12月初,鲁迅从北京 回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。小说着重刻画了一个受尽当时社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象。通过对闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了当时的社会面貌,深刻揭露旧社会对农民从肉体到精神的重重残害,表达了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信念。 学生发言总结: 1、感知人物 人物:闰土、杨二嫂、母亲、水生、宏儿、“我” 2、感知情节 给学生创造自由发表观点的空间,鼓励学生大胆发言。 3、感知变化 1、神游《故乡》,能否用一个字来概括故乡给“我”的印象? 2、那么,究竟故乡的什么发生了变化?发生了怎样的变化?①人变: 少年闰土 中年闰土(外貌、动作、说话、对“我”的态度、对生活的态度) ②景变:二十年前:这里有“深蓝”的天空,有“金黄”的圆月,有“碧绿”的西瓜,一个五彩缤纷的世界。(美丽)二十年后:苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。(阴晦) ③心情变:兴奋→失望 注重字词 夯实基础 研读课文,从小说的三要素分析课文,体会故乡的变化

板 书 设 计 故乡 鲁迅 线索:回故乡→在故乡→离故乡 人物:闰土 勇敢活泼的小英雄→迟钝麻木木偶人 杨二嫂:豆腐西施→刁钻泼辣自私 故乡:美丽→阴晦 心情:兴奋→失望

自 主 设 计 1.给下列加线字注音

凸颧骨( ) 愕然( ) 嗤笑( )

惘然( ) 潺潺( ) 恣睢( )

2.选出下列词语没有错别字的一组( )

A.阴侮 影像 心绪 谋食 B.蓬隙 寓所 獾猪 愕然

C.潮汛 打拱 瑟索 恣睢 D.隔膜 惘然 箫索 展转

3.下列解释有误的一项是( )

A.愕然:吃惊的样子 B.鄙夷:看不起

C. 惘然:因不如意感到不愉快 D.展转:形容生活不安定,到处奔波

4.从文中找出与下面各词相近的词

(1)阴暗 (2)萧条 (3)寂静

(4)悲凉 (5)鄙视 (6)崇敬

5.辨析下列句子,是比喻句的打“√”,不是的打“×”

①我似乎看到了我的美丽的故乡了。( )

②他显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。( )

③她张着两脚,正象一个画圆仪器里的细脚伶仃的圆规。( )

④圆规很不平,显出鄙夷的神色。( )

6.根据课文内容填空:

(1)《故乡》以 _______ 为线索,按照______ 、_______ 、________ 来安排情节,揭示了旧中国________的社会根源,激发了人们________ 愿望。

(2)……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的_______而生活,也不愿意他们都如闰土的 _________而生活,也不愿意都如别人的_____ ,他们应该有______ ,为我们______ 。

(3)我们沙地上下了雪,我_____ 出一块空地来,用短棒______ 起一个,大竹匾, ____ 下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将____ 在棒_____.那鸟雀就_____ 在竹匾下。

学情 反馈 优秀 良好 达标 待达标

教 学 反 思 引导学生深入理解第三部分的内容,理解作者既失望,又不失希望的复杂心情。

同课章节目录