高中历史统编版(2019)选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理(共19张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理(共19张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 15:21:42 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第六单元 基层治理与社会保障

导语解读

1.中国古代的基层治理的基础

2.户籍编制的目的

3.中国古代社会保障的参与力量

4.西欧中古基层治理的中心

【课程标准】

(1)了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

(2)知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

17

中国古代的

户籍制度与社会治理

壹

历代户籍制度的演变

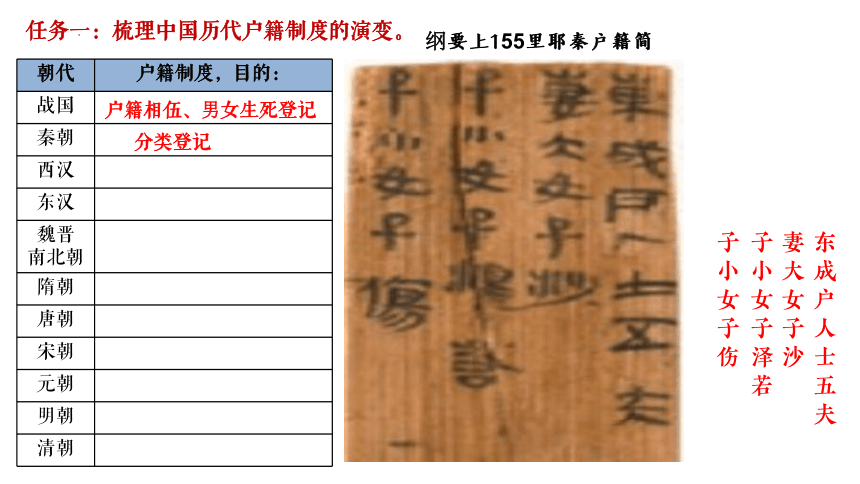

朝代 户籍制度,目的:

战国

秦朝

西汉

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

户籍相伍、男女生死登记

分类登记

纲要上155里耶秦户籍简

东成户人士五夫

妻大女子沙

子小女子伤

子小女子泽若

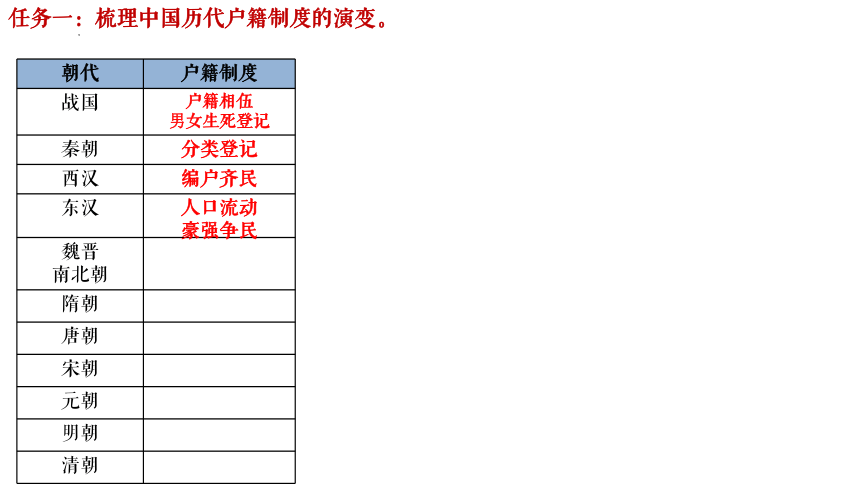

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

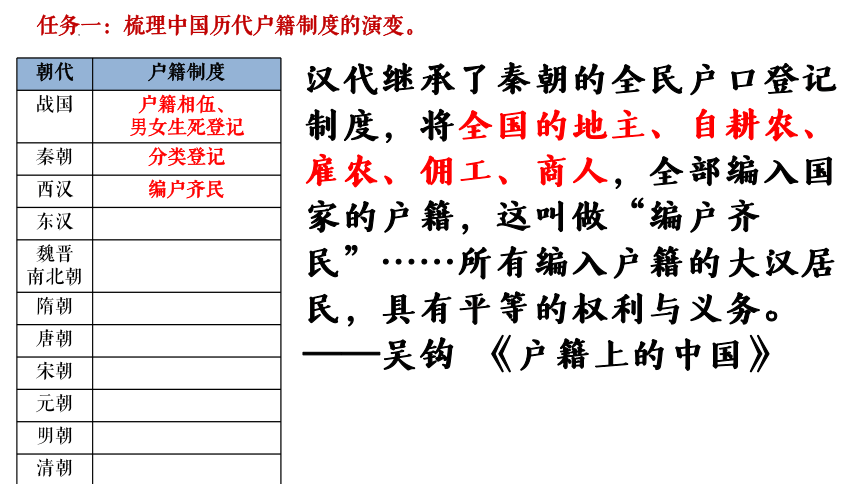

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

编户齐民

汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”……所有编入户籍的大汉居民,具有平等的权利与义务。

——吴钩 《户籍上的中国》

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

人口流动

豪强争民

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

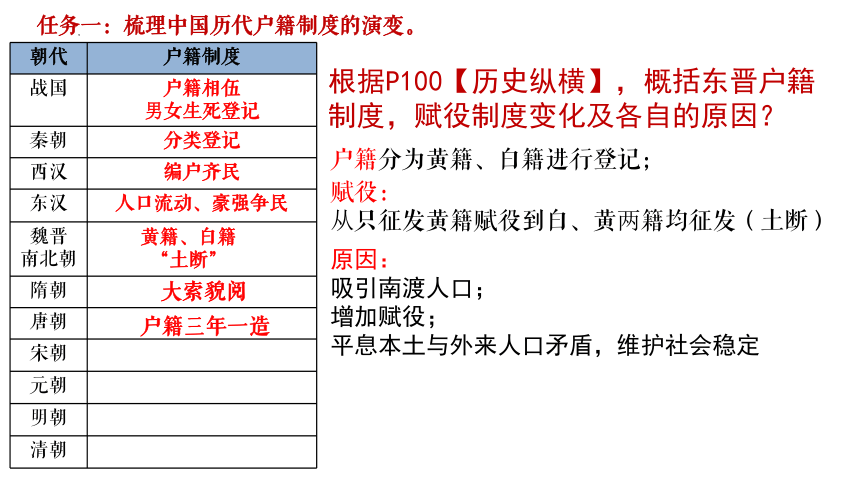

根据P100【历史纵横】,概括东晋户籍制度,赋役制度变化及各自的原因?

黄籍、白籍“土断”

原因:

吸引南渡人口;

增加赋役;

平息本土与外来人口矛盾,维护社会稳定

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

户籍分为黄籍、白籍进行登记;

赋役:

从只征发黄籍赋役到白、黄两籍均征发(土断)

大索貌阅

户籍三年一造

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户籍三年一造

宋朝

元朝

明朝

清朝

主客分籍

1.分别指出唐、宋两朝客户界定的标准

2.宋代主户、客户数量变化趋势及其原因 上P64

唐朝,“人逃役者多俘寄于闾里,州县收其名,谓之客户。”

宋朝,“乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者谓之客户。”

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户籍三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 按职定籍

明朝

清朝

黄册

鱼鳞册

“官司所据以征敛者黄册与鱼鳞而已。黄册以户为主而田系焉,鱼鳞册以田为主而户系焉。一经一维,互相为用”。 —清人王庆云

按职定籍;“黄册”;户帖

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户口三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 按职定籍

明朝 按职定籍;“黄册”;户帖

清朝

户籍永停编审的原因

户籍永停编审

原因:赋役倾向于向土地摊派

(固定丁银、摊丁入亩)

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

由此反映户籍管理制度演变趋势

趋势:政府对百姓的人身束缚减弱

贰

历代基层组织与社会治理

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理

战国 ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100户为里,里正) + 亭(长)

汉

魏晋 南北朝 ————

隋朝 ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正)

宋朝 ————

元朝 ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首)

清朝 里甲制

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

据P101【史料阅读】最后3行,概括保甲制的职能

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与旨在维护社会治安的保甲制合一

由此概括,基层组织治理演变的趋势及其原因

原因:赋役制度变化(摊丁入亩);户籍作用削弱(户籍永停编审)

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

回顾所学,基层的自我管理和相互监督机制还通过哪些形式落实

基层教化:选1P47-48

1.唐代推广魏晋南北朝以来重视家训的经验;

2.北宋以乡约形式教化乡里

3.明清乡约宣讲圣谕,有禁约成分;政府宣讲;与法律合流,有强制力

叁

历代社会救济与优抚政策

朝代 社会救济 优抚政策

战国 ———— ————

秦 ———— 鸠杖

汉 常平仓

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 官方储备(官仓--大灾) 民间积储(义仓、社仓--小灾) ————

唐朝 开始设收容机构,如唐朝养病坊

宋朝 义田、义学、义宅、义冢等族产 (范仲淹首创) 宋朝福田院

元朝 ———— 元朝众济院

明朝 慈善组织开始兴起,善堂、善会 八十岁以上给米、酒、肉若干

明清养济院

清朝

2.政府救济与社会力量救济侧重点

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

1.社会救济力量演变趋势

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

户籍管理与维护治安逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

第六单元 基层治理与社会保障

导语解读

1.中国古代的基层治理的基础

2.户籍编制的目的

3.中国古代社会保障的参与力量

4.西欧中古基层治理的中心

【课程标准】

(1)了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

(2)知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

17

中国古代的

户籍制度与社会治理

壹

历代户籍制度的演变

朝代 户籍制度,目的:

战国

秦朝

西汉

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

户籍相伍、男女生死登记

分类登记

纲要上155里耶秦户籍简

东成户人士五夫

妻大女子沙

子小女子伤

子小女子泽若

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

编户齐民

汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”……所有编入户籍的大汉居民,具有平等的权利与义务。

——吴钩 《户籍上的中国》

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

人口流动

豪强争民

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

根据P100【历史纵横】,概括东晋户籍制度,赋役制度变化及各自的原因?

黄籍、白籍“土断”

原因:

吸引南渡人口;

增加赋役;

平息本土与外来人口矛盾,维护社会稳定

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

户籍分为黄籍、白籍进行登记;

赋役:

从只征发黄籍赋役到白、黄两籍均征发(土断)

大索貌阅

户籍三年一造

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户籍三年一造

宋朝

元朝

明朝

清朝

主客分籍

1.分别指出唐、宋两朝客户界定的标准

2.宋代主户、客户数量变化趋势及其原因 上P64

唐朝,“人逃役者多俘寄于闾里,州县收其名,谓之客户。”

宋朝,“乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者谓之客户。”

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、

男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户籍三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 按职定籍

明朝

清朝

黄册

鱼鳞册

“官司所据以征敛者黄册与鱼鳞而已。黄册以户为主而田系焉,鱼鳞册以田为主而户系焉。一经一维,互相为用”。 —清人王庆云

按职定籍;“黄册”;户帖

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

朝代 户籍制度

战国 户籍相伍、男女生死登记

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 人口流动、豪强争民

魏晋 南北朝 黄籍、白籍

“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 户口三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 按职定籍

明朝 按职定籍;“黄册”;户帖

清朝

户籍永停编审的原因

户籍永停编审

原因:赋役倾向于向土地摊派

(固定丁银、摊丁入亩)

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

由此反映户籍管理制度演变趋势

趋势:政府对百姓的人身束缚减弱

贰

历代基层组织与社会治理

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理

战国 ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100户为里,里正) + 亭(长)

汉

魏晋 南北朝 ————

隋朝 ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正)

宋朝 ————

元朝 ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首)

清朝 里甲制

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

据P101【史料阅读】最后3行,概括保甲制的职能

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与旨在维护社会治安的保甲制合一

由此概括,基层组织治理演变的趋势及其原因

原因:赋役制度变化(摊丁入亩);户籍作用削弱(户籍永停编审)

朝代 基层组织(性质:区划与户籍管理) 社会治理(特点:自我管理与相互监督)

战国 ———— ————

秦 乡(三老、啬夫、游徼) 里(100家为里,里正) + 亭(长) 什(10家)伍(5家)制

汉

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 ———— ————

唐朝 乡(5里为乡) 城内设坊(坊正) 里(100户为里,里正)郊外设村(村正) 邻(4家)保(5邻)制

宋朝 ———— 保甲制

元朝 ———— ————

明朝 里(110户为里,里长) 甲(10户为甲,甲首) 王守仁在南赣实施“十家牌法”

清朝 里甲制 保甲制(10户为牌,牌长;10牌为甲,甲长;10甲为保,保长)

回顾所学,基层的自我管理和相互监督机制还通过哪些形式落实

基层教化:选1P47-48

1.唐代推广魏晋南北朝以来重视家训的经验;

2.北宋以乡约形式教化乡里

3.明清乡约宣讲圣谕,有禁约成分;政府宣讲;与法律合流,有强制力

叁

历代社会救济与优抚政策

朝代 社会救济 优抚政策

战国 ———— ————

秦 ———— 鸠杖

汉 常平仓

魏晋 南北朝 ———— ————

隋朝 官方储备(官仓--大灾) 民间积储(义仓、社仓--小灾) ————

唐朝 开始设收容机构,如唐朝养病坊

宋朝 义田、义学、义宅、义冢等族产 (范仲淹首创) 宋朝福田院

元朝 ———— 元朝众济院

明朝 慈善组织开始兴起,善堂、善会 八十岁以上给米、酒、肉若干

明清养济院

清朝

2.政府救济与社会力量救济侧重点

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

1.社会救济力量演变趋势

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

户籍管理与维护治安逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理