第3课《古代印度》课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

部编人教版九年级上册·第一单元·第3课

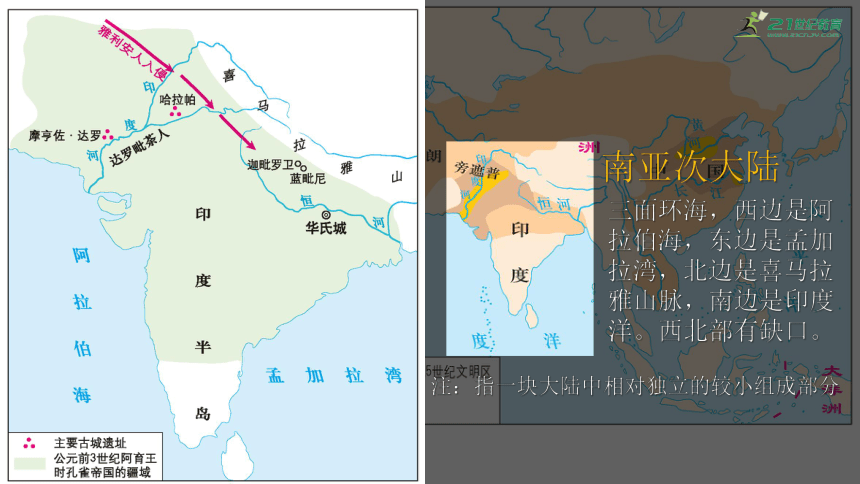

南亚次大陆

三面环海,西边是阿拉伯海,东边是孟加拉湾,北边是喜马拉雅山脉,南边是印度洋。西北部有缺口。

注:指一块大陆中相对独立的较小组成部分

大约公元前23世纪—18世纪,印度河流域出现了哈拉帕早期文明和摩亨佐·达罗早期文明。后因不明原因消失。

哈拉帕遗址的泥砖建筑遗迹

摩亨佐·达罗遗址

哈拉帕遗址出土的印章和祭司雕像

城市布局精心设计

烧制的砖块建筑房屋

城市还拥有科学的排水系统

几乎每家每户都有沐浴的平台

不明原因衰亡

雅利安人毁灭说

地力枯竭说

地壳运动说

污染瘟疫说

约公元前1500年,一支来自中亚的游牧部落沿着印度西北部山口侵入印度。他们自称雅利安人,陆续在印度河流域和恒河流域定居下来。

经过长期的斗争,白皮肤的雅利安人凭借军事上的优势征服了黑皮肤的土著人(达罗毗荼人),并建立起统治。

婆罗门教

以《吠陀经》为主要经典,以把种姓制度作为核心教义,崇拜梵天、毗湿奴、湿婆三大神而得名。

种姓制度

这一制度将人分为4个等级,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。

信奉梵天、毗湿奴、湿婆三大神,主张善恶有报,人生轮回,轮回的形态取决于现世的行为,只有达到“梵我同一”方可获得解脱,修成正果。

婆罗门教

梵天·创造之神

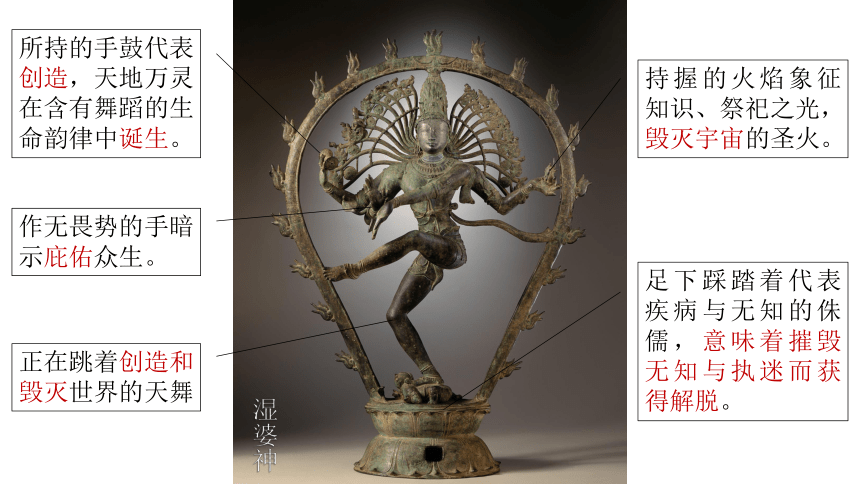

湿婆神·毁灭之神

毗湿奴·维护之神

湿婆神

所持的手鼓代表创造,天地万灵在含有舞蹈的生命韵律中诞生。

作无畏势的手暗示庇佑众生。

正在跳着创造和毁灭世界的天舞

持握的火焰象征知识、祭祀之光,毁灭宇宙的圣火。

足下踩踏着代表疾病与无知的侏儒,意味着摧毁无知与执迷而获得解脱。

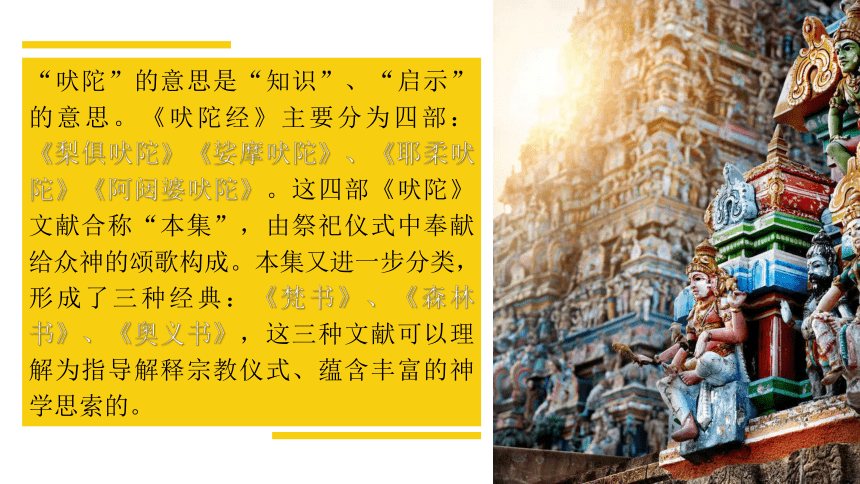

“吠陀”的意思是“知识”、“启示”的意思。《吠陀经》主要分为四部:《梨俱吠陀》《娑摩吠陀》、《耶柔吠陀》《阿闼婆吠陀》。这四部《吠陀》文献合称“本集”,由祭祀仪式中奉献给众神的颂歌构成。本集又进一步分类,形成了三种经典:《梵书》、《森林书》、《奥义书》,这三种文献可以理解为指导解释宗教仪式、蕴含丰富的神学思索的。

嘴部:婆罗门(第一等级)

祭司和学者

手部:刹帝利(第二等级)

武士和官员

腿部:吠舍(第三等级)

农民、手工业者和商人

脚部:首陀罗(第四等级)

奴仆,为前三个等级服务

贱民:不可接触者

从事掏粪等肮脏的工作

梵天

梵天·创造之神

低贱种姓的人如果用身体的某一部分伤害了高级种姓的人,就必须将那一部分肢体斩断;如果是首陀罗辱骂了婆罗门,就要用滚烫的油灌入他的口中和耳中,而高级种姓人的如果杀死了一个首陀罗,仅用牲畜抵偿。

——《摩奴法典》

婆罗门教的种姓制度有何特点?

各等级间贵贱分明,等级森严

“王侯将相,确有种乎。”

公元前6世纪~公元前4世纪

印度进入列国时代

由于列国时代,不断的阶级斗争和国家关系的复杂化使得思想方面得以百家争鸣。各种思想都具有反婆罗门性质,直指的矛头就是被婆罗门教不断神化的雅利安人原始社会解体过程中产生的种姓制度。

列国时代

释迦牟尼

乔达摩·悉达多

相传释迦牟尼是古印度北部迦毗罗卫国释迦族的王子,早年历史不详,属刹帝利种姓。传说他的母亲梦见一头大象入怀而怀孕,在返回娘家的途中分娩。释迦牟尼幼时受传统的婆罗门教育,29岁时有感于人世生、老、病、死各种苦恼,加上释迦族姓面临灭族的战争威胁,对当时的婆罗门教不满,舍弃王族生活,出家修道。后来创立佛教,被尊为“佛陀”。

早期佛教反对第一等级婆罗门特权,提出“众生平等”,不拒绝低种姓的人入教;同时宣扬“忍耐顺从”得到一些国王和富人的支持。信众日益增多,佛教一度成为印度最重要的宗教之一。

早期佛教的这些思想反映的本质是什么?

古印度统治者维护统治的工具

苦谛

苦的根源在于欲望太多

集谛

善有善报,恶有恶报

灭谛

灭尽烦恼,达到寂灭境界

道谛

解脱人生苦恼,必须修道

佛教四谛

公元前324年

旃陀罗笈多创建孔雀王朝,是为古印度文明鼎盛时期。

公元前268年

孔雀王朝第三位君主阿育王推崇佛教,佛教日渐兴盛。

公元前3世纪后

佛教开始向外传播

中国

朝鲜

日本

越南

锡兰

缅甸

泰国

……

甘肃敦煌·莫高窟

河南洛阳·龙门石窟

山西大同·云冈石窟

那烂陀寺遗址

1193年突厥人带兵侵占那烂陀寺,寺院和图书馆遭受严重破坏,大批那烂陀僧侣逃往西藏避难,标志着佛教在印度的消亡。

公元2世纪时,婆罗门教进行重建和改组,成为了新婆罗门教(即印度教),影响日益广泛。

1947年,印度独立后,颁布废除种姓制度的法律。在现实中,法律上并未根除种姓制度,反而以宗教文化的形式予以保留,种姓的区分用不公开的形式保留下来。

只要种姓制度仍然存在,印度就不能在世界文明国家中占据应有的地位。

——印度总理尼赫鲁

1.地理位置:南亚次大陆

2.早期文明:哈拉帕文明、摩亨佐·达罗文明(公元前23-18世纪)

3.吠陀时代:约公元前1500年,雅利安人入侵——种姓制度

约公元前324年,孔雀王朝建立。

4.佛教创立:释迦牟尼

本课总结

部编人教版九年级上册·第一单元·第3课

南亚次大陆

三面环海,西边是阿拉伯海,东边是孟加拉湾,北边是喜马拉雅山脉,南边是印度洋。西北部有缺口。

注:指一块大陆中相对独立的较小组成部分

大约公元前23世纪—18世纪,印度河流域出现了哈拉帕早期文明和摩亨佐·达罗早期文明。后因不明原因消失。

哈拉帕遗址的泥砖建筑遗迹

摩亨佐·达罗遗址

哈拉帕遗址出土的印章和祭司雕像

城市布局精心设计

烧制的砖块建筑房屋

城市还拥有科学的排水系统

几乎每家每户都有沐浴的平台

不明原因衰亡

雅利安人毁灭说

地力枯竭说

地壳运动说

污染瘟疫说

约公元前1500年,一支来自中亚的游牧部落沿着印度西北部山口侵入印度。他们自称雅利安人,陆续在印度河流域和恒河流域定居下来。

经过长期的斗争,白皮肤的雅利安人凭借军事上的优势征服了黑皮肤的土著人(达罗毗荼人),并建立起统治。

婆罗门教

以《吠陀经》为主要经典,以把种姓制度作为核心教义,崇拜梵天、毗湿奴、湿婆三大神而得名。

种姓制度

这一制度将人分为4个等级,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。

信奉梵天、毗湿奴、湿婆三大神,主张善恶有报,人生轮回,轮回的形态取决于现世的行为,只有达到“梵我同一”方可获得解脱,修成正果。

婆罗门教

梵天·创造之神

湿婆神·毁灭之神

毗湿奴·维护之神

湿婆神

所持的手鼓代表创造,天地万灵在含有舞蹈的生命韵律中诞生。

作无畏势的手暗示庇佑众生。

正在跳着创造和毁灭世界的天舞

持握的火焰象征知识、祭祀之光,毁灭宇宙的圣火。

足下踩踏着代表疾病与无知的侏儒,意味着摧毁无知与执迷而获得解脱。

“吠陀”的意思是“知识”、“启示”的意思。《吠陀经》主要分为四部:《梨俱吠陀》《娑摩吠陀》、《耶柔吠陀》《阿闼婆吠陀》。这四部《吠陀》文献合称“本集”,由祭祀仪式中奉献给众神的颂歌构成。本集又进一步分类,形成了三种经典:《梵书》、《森林书》、《奥义书》,这三种文献可以理解为指导解释宗教仪式、蕴含丰富的神学思索的。

嘴部:婆罗门(第一等级)

祭司和学者

手部:刹帝利(第二等级)

武士和官员

腿部:吠舍(第三等级)

农民、手工业者和商人

脚部:首陀罗(第四等级)

奴仆,为前三个等级服务

贱民:不可接触者

从事掏粪等肮脏的工作

梵天

梵天·创造之神

低贱种姓的人如果用身体的某一部分伤害了高级种姓的人,就必须将那一部分肢体斩断;如果是首陀罗辱骂了婆罗门,就要用滚烫的油灌入他的口中和耳中,而高级种姓人的如果杀死了一个首陀罗,仅用牲畜抵偿。

——《摩奴法典》

婆罗门教的种姓制度有何特点?

各等级间贵贱分明,等级森严

“王侯将相,确有种乎。”

公元前6世纪~公元前4世纪

印度进入列国时代

由于列国时代,不断的阶级斗争和国家关系的复杂化使得思想方面得以百家争鸣。各种思想都具有反婆罗门性质,直指的矛头就是被婆罗门教不断神化的雅利安人原始社会解体过程中产生的种姓制度。

列国时代

释迦牟尼

乔达摩·悉达多

相传释迦牟尼是古印度北部迦毗罗卫国释迦族的王子,早年历史不详,属刹帝利种姓。传说他的母亲梦见一头大象入怀而怀孕,在返回娘家的途中分娩。释迦牟尼幼时受传统的婆罗门教育,29岁时有感于人世生、老、病、死各种苦恼,加上释迦族姓面临灭族的战争威胁,对当时的婆罗门教不满,舍弃王族生活,出家修道。后来创立佛教,被尊为“佛陀”。

早期佛教反对第一等级婆罗门特权,提出“众生平等”,不拒绝低种姓的人入教;同时宣扬“忍耐顺从”得到一些国王和富人的支持。信众日益增多,佛教一度成为印度最重要的宗教之一。

早期佛教的这些思想反映的本质是什么?

古印度统治者维护统治的工具

苦谛

苦的根源在于欲望太多

集谛

善有善报,恶有恶报

灭谛

灭尽烦恼,达到寂灭境界

道谛

解脱人生苦恼,必须修道

佛教四谛

公元前324年

旃陀罗笈多创建孔雀王朝,是为古印度文明鼎盛时期。

公元前268年

孔雀王朝第三位君主阿育王推崇佛教,佛教日渐兴盛。

公元前3世纪后

佛教开始向外传播

中国

朝鲜

日本

越南

锡兰

缅甸

泰国

……

甘肃敦煌·莫高窟

河南洛阳·龙门石窟

山西大同·云冈石窟

那烂陀寺遗址

1193年突厥人带兵侵占那烂陀寺,寺院和图书馆遭受严重破坏,大批那烂陀僧侣逃往西藏避难,标志着佛教在印度的消亡。

公元2世纪时,婆罗门教进行重建和改组,成为了新婆罗门教(即印度教),影响日益广泛。

1947年,印度独立后,颁布废除种姓制度的法律。在现实中,法律上并未根除种姓制度,反而以宗教文化的形式予以保留,种姓的区分用不公开的形式保留下来。

只要种姓制度仍然存在,印度就不能在世界文明国家中占据应有的地位。

——印度总理尼赫鲁

1.地理位置:南亚次大陆

2.早期文明:哈拉帕文明、摩亨佐·达罗文明(公元前23-18世纪)

3.吠陀时代:约公元前1500年,雅利安人入侵——种姓制度

约公元前324年,孔雀王朝建立。

4.佛教创立:释迦牟尼

本课总结

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》