统编版高中语文必修上册 单元素养检测卷(八)课件(共81张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 单元素养检测卷(八)课件(共81张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 522.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 17:33:47 | ||

图片预览

文档简介

(共81张PPT)

单元素养检测卷(八)

[时间:150分钟 满分:150分]

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1—5题。

材料一:普通话是全国通用的语言。普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

规范汉字是指符合国家颁布的规范标准的汉字。规范汉字对于现代汉语来说,包括经过整理简化的字和未整理简化的字两部分。经过整理简化的字是指经国务院或国家主管部门批准,以字

表等形式正式颁布的现代规范汉字。未整理简化的字是指历史流传下来的,沿用至今,未经过整理简化或不需要整理简化的传承字,如人、山、川、日、水、火等字。

所谓不规范的汉字是指书写已经淘汰的异体字,已经简化的繁体字,已经废止的“二简字”和错字、别字。

语言文字是社会生活中不可缺少的交际工具和信息载体,语言文字社会应用的规范化程度是衡量国家物质文明和精神文明发展水平的重要标志之一。我国幅员辽阔、人口众多而且多民族、多语言、多方言,经济基础和文化教育基础同发达国家相比还有相当大的差距。在社会主义现代化的进程中,必须使用全国通用

的规范化的语言文字,才能在保证交际顺利,信息、政令畅通的基础上,促进经济、政治、文化等各项事业的发展。语言文字规范化、标准化对于普及文化教育,发展科学技术,提高经济、社会的信息化水平,加强社会主义物质文明和精神文明建设,增进各地区各民族间的交流与沟通,增强中华民族凝聚力,均具有重要意义。

材料二:使用语言文字,该遵循哪些规范?2001年1月1日

起,《中华人民共和国国家通用语言文字法》正式施行,指出“国家通用语言文字是普通话和规范汉字”。据了解,语言规范包括字形规范、字音规范、标点符号规范、词语使用规范、语法

规范等,依据标准是国家关于语言文字的相关文件,如《汉语拼音方案》《普通话异读词审音表》《汉字简化方案》《简化字总表》《标点符号用法》等。

截至2016年,国家颁布实施了国家通用语言文字规范标准6类47种,语言文字信息化规范标准59种,针对语言文字或者包含语言文字相关规定的法律、法规、规章和规范性文件近2 200

项。对于一般使用者来说,直接查阅规范标准不太现实,工具书成了必不可少的助手。

2010年起,教育部、国家语言文字工作委员会开始开展城市语言文字工作评估,加强依法管理监督语言文字应用的力度,

提高全社会语言文字规范意识和规范化水平。根据教育部、国家语委发布的2017中国语言文字事业状况,有关部门制定了《关于加强“微语言”传播治理工作总体方案》,开展了全国100种报纸语言文字使用情况监测、全国5A级景区语言文字使用情况调

研、全国医疗系统语言文字使用情况调研、商标广告语言文字使用情况调研,开展了出版物“质量管理2017”专项工作等,从各方面推进语言文字应用规范管理。

(摘编自《今天如何好好“说话”》,央广网)

材料三:语言是我们表达、沟通和传承记忆的主要工具,也是体现民族特性的重要元素。但是,人们经常会错误地使用某些词语,也会说出一些不合语法规范的句子,甚至生造出一些不伦不类的概念和表达。因而,我们不厌其烦地制定一些语言规范,以此来维护语言的纯洁性、准确性、完整性和表现力。不过,在心理学家史蒂芬·平克看来,语言的规范纯属多余。他认为,一方面,每个人都有一种“语言本能”,也就是说,语言有其自身的发展逻辑和演化规律,需尽量避免一些人为干预;另一方面,语言的立法者之所以会制定一些不切实际的规定,是因为他们对现代语言科学一窍不通,并且严重低估了一般人的语言水平。

那么,语言的规范真的毫无必要吗?事实可能并非如此。史蒂芬·平克虽然看到了语言发展和演化的内在规律,也注意到了语言规范对语言发展可能会造成一定的制约和阻碍,但他忽视了规范对于语言的重要性。

语言在某种程度上会影响我们的思维和认知。虽然每个人都是凭借其先天遗传的“语言本能”或“先天机制”来掌握语言,但这并不代表语言没有或者不需要应有的规范。正如哲学家罗素指出的那样,语言具有两个相互关联的特性,一个是社会性,一个是它为思想提供共同的表达形式。如果没有语言,我们就只能依靠感官知觉去获得有限的知识,但是语言却可以为我们提供更便利

的方法去记忆、存储和推理,能够让我们获取和创造更多知识。混乱的语言极易导致混乱的思维,影响思维的清晰性与严谨度,也会影响我们的认知,而规范的语言则相反。

按照哲学家约翰·塞尔的观点,学习一种语言,也就是学习如何以言行事,如何以言取效,而这些都是规范性问题。通过了解语言规范,我们可以知道何谓恰当的、有效的或正确的表达,可以区分雅言与俗语,还可以知道如何避免在语言的使用中“以语伤人”。换句话说,学习一种语言并不只是学习语法知识和语言表达技巧,同时也是学习与之相关的共同体的规范和价值。语言的不规范使用会影响我们的文化审美甚至道德判断。正如

心理学家托马塞洛所言,每个人都是在家庭、学校和社会各个方面的教育影响之下学习语言、丰富语言,并进一步扩展使用语言的能力。因而,语言环境对人类学习和使用语言所起到的作用是毋庸置疑的。

语言是民族认同的堡垒,是文化传承的载体,使用一种共同的语言并遵循基本的语言规范十分必要。就中国而言,由于不同方言的差异,在进行跨区域交流的过程中难免存在各种沟通障

碍。因而,通过一种共同的语言来消除这些沟通和交流上的障

碍,对促进民族之间的融合,维护民族之间的团结和稳定意义重大。在此基础上,才能有社会整体的发展和进步。

总之,虽然语言总是处在不断发展和演化之中,但保持其相对的稳定、纯洁和规范十分必要。当然,我们在对语言进行必要规范的同时,也要积极推动语言的创新和发展。

(摘编自刘松青《语言规范缘何必要》)

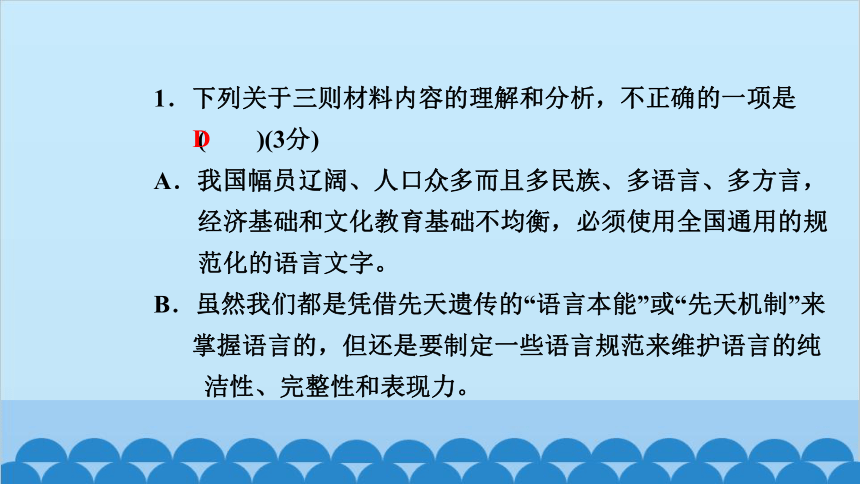

1.下列关于三则材料内容的理解和分析,不正确的一项是

( )(3分)

A.我国幅员辽阔、人口众多而且多民族、多语言、多方言,

经济基础和文化教育基础不均衡,必须使用全国通用的规

范化的语言文字。

B.虽然我们都是凭借先天遗传的“语言本能”或“先天机制”来

掌握语言的,但还是要制定一些语言规范来维护语言的纯

洁性、完整性和表现力。

D

C.国家有关部门开展了语言文字使用情况监测及调研等工

作,从各方面推进语言文字应用规范管理,提高全社会语

言文字规范化水平。

D.语言总在不断地发生变化,对语言进行必要的规范,就是

要限制并逐渐淘汰那些不合规范的语言现象,阻止新出现

的语言对既有的语言规范的冲击。

【解析】 “阻止新出现的语言对既有的语言规范的冲击”说法

错误,原文说的是对语言进行规范的同时要推动语言的创新

和发展,并没有说要阻止新出现的语言对既有的语言规范的

冲击。

2.下列对材料三论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章引用心理学家史蒂芬·平克反对语言规范的观点及理

由,目的是在批驳此观点的基础上引出作者的观点。

B.文章引用罗素关于语言的两个相互关联的特性的叙述,

是为了论述获取知识的科学方法,从而使其指导语言学

习。

C.文章以我国存在方言差异、跨区域交流存在沟通障碍为事

实依据,论证通过共同的

B

语言消除交流障碍的必要性。

D.文章采用了总分总的论述结构,第二段至第四段在具体论

述时,采用了层层递进的结构,鞭辟入里,逻辑性较强。

【解析】 “是为了论述获取知识的科学方法,从而使其指导语

言学习”错。原文引用罗素有关语言的两个特性的叙述,意在

论证语言规范的必要性。

3.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.衡量国家物质文明和精神文明发展水平的标志是语言文字

社会应用的规范化程度。

B.使用语言文字,对于一般使用者来说,不需要直接查阅规

范标准,只要查阅工具书就可以了。

C.语言有其自身的发展逻辑和演化规律,制定一些语言规

范,是对语言的人为干预,会对语言发展造成制约和

阻碍。

D

D.学习语言不仅要学习语法知识和语言表达技巧,还要学习

与之相关的共同体的规范和价值。

【解析】 A项,“衡量国家物质文明和精神文明发展水平的

标志是语言文字社会应用的规范化程度”错,材料一,“语言

文字社会应用的规范化程度是衡量国家物质文明和精神文明

发展水平的重要标志之一”,所以,语言文字社会应用的规范

化程度是衡量的标准之一。B项,“不需要直接查阅规范标

准,只要查阅工具书就可以”错。由材料二中的“对于一般使

用者来说,直接查阅规范标准不太现实,工具书成了必不可

少的助手”分析,选项的说法曲解文意,且“只要查阅工具书

就可以”说法太绝对。C项,根据材料三中“在心理学家史蒂

4.维护语言的规范有怎样的意义?请结合材料三简要概括。

(4分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

示例:①有助于提升思维的清晰性与严谨度,提高认

知水平;②有助于形成正确的文化审美和道德判断;③有助

于民族融合、团结和稳定,保障社会整体的发展和进步。

【解析】 “混乱的语言极易导致混乱的思维,影响思维的清晰

性与严谨度,也会影响我们的认知,而规范的语言则相反”概

括为:维护语言的规范有助于提升思维的清晰性与严谨度,

提高认知水平。“学习一种语言并不只是学习语法知识和语言

表达技巧,同时也是学习与之相关的共同体的规范和价值。

语言的不规范使用会影响我们的文化审美甚至道德判断”概括

为:维护语言的规范有助于形成正确的文化审美和道德判

断。“就中国而言,由于不同方言的差异,在进行跨区域交流

5.结合材料,请从你个人的角度说说应该怎样规范使用语言文

字。(4分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:①自觉使用普通话,不断提高普通话水平;②

认真规范书写,自觉使用规范的文字,不使用不规范的文

字;③自觉抵制使用语言文字的不规范现象,如网络语、火

星文等,不使用夹杂外文的语言等。(答出任意两点即可)

【解析】 “普通话是全国通用的语言。普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规

范”概括为:自觉使用普通话,不断提高普通话水平。“不规范的汉字是指书写已经淘汰的异体字,已经简化的繁体字,已经废止的‘二简字’和错字、别字”“在社会主义现代化的进程中,必须使用全国通用的规范化的语言文字”概括为:认真规范书写,自觉使用规范的文字,不使用不规范的文字。“人们经常会错误地使用某些词语,也会说出一些不合语法规范的句子,甚至生造出一些不伦不类的概念和表达。因而,我们不厌其烦地制定一些语言

规范,以此来维护语言的纯洁性、准确性、完整性和表现力”概括为:自觉抵制使用语言文字的不规范现象,如网络语、火星文等,不使用夹杂外文的语言等。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

用一根头发做手术

刘庆邦

不知道您信不信,连自己的名字都不会写的母亲虽不是医

生,却为我做过手术。母亲做手术,不用剪子,不用刀,也不打什么麻药,只从头上取下一根头发,就把手术完成了。母亲的手术做得很成功,达到了她预期的效果。

母亲先是生了我大姐,接着生了我二姐。大姐出生时,奶奶

还算高兴。又有了我二姐,奶奶就不大高兴。她不仅仅是不高

兴,竟禁不住咧着嘴大哭起来。请不要笑话我奶奶,在我看来,传宗接代也许是奶奶认为的人生使命,也是她的价值观所在。奶奶年纪大了,身体也不好,她担心自己临死前见不到孙子,一辈子都白活了。奶奶咬牙坚持着,不许自己死。她要求看病,主动吃药,是不见孙子誓不罢休的意思。我出生后,当奶奶确认我是一个男孩儿,她像是实现了自己的全部价值,达到了人生的最终目的,不久就高高兴兴地去世了。

对于像奶奶这样的传统观念,我母亲也未能避免。但母亲的表现不像奶奶那么明显。孩子都是自己的亲骨肉,对所生的每个

孩子,母亲都喜欢。只是比较而言,母亲对男孩子更重视一些。作为母亲的第一个儿子,母亲对我的重视,是在我出生之际,首先对我进行了一番彻头彻尾的审视,发现多出了两个零件。多出来的两个零件是什么呢?是长在我左侧耳孔边的两个肉瘤子,其中一个肉瘤子还比较长,长得有些下垂。肉瘤子的形状也不好

看,两头粗,中间细,像一个弹花锤。母亲大概觉得这样的肉瘤子不好看,会影响我的形象,决定对肉瘤子实行减法,把“弹花锤”减掉。母亲不会送我去医院,因为附近镇上虽然有一个卫生院,但院里没有一个医生会做手术。母亲也不会送我去县医院,一是我们家离县医院太远了,二是母亲想到,医生要是对我的

肉瘤子动剪子动刀,我的耳朵就要流血。母亲可不愿意让她刚出生的儿子受那个罪。

世界上所有的母亲,对自己的孩子都很疼爱。然而要是不举例说出一些细节,就难以证明母亲对孩子疼爱到什么程度。这里请允许我说一个细节,看看母亲对我的疼爱是多么极端。我出生在天寒地冻的腊月,母亲怕冻着我,舍不得把我抱在被窝儿外面撒尿,宁可让我把尿撒在被窝儿里。更有甚者,我都一岁多了,母亲明明觉出我在尿床,她并不叫醒中断我,任我把一泡尿尿

完。母亲说,我尿到半截,她要是叫醒我,害怕我突然憋尿,会

憋出毛病来。有一个词叫溺爱,母亲对我的疼爱完全可以用这个词来形容。

母亲对我如此疼爱,却要把我耳朵上的一个肉瘤子去掉,这就构成了一对矛盾。这个矛盾怎么解决呢?我的母亲是有智慧、有耐心的母亲,她的办法是从自己头上扯下一根头发,把头发系在肉瘤子中间最细的地方,循序渐进,一点一点把头发勒紧。母亲后来告诉我,她都是趁给我喂奶的时候,趁我把注意力都集中在吃奶上,她才把头发给我紧一紧。就这样日复一日地紧下来,肉瘤子的顶端部分开始变红,发肿,发紫。六七天后,直到顶端部分变得像一粒成熟的紫葡萄,便果熟蒂落般地自动脱落下来。

我那时还不记事,连对疼痛的记忆能力都没有。或许母亲做的手术没有带给我任何疼痛,在我不知不觉间,和我的身体血肉相连的一个小肉瘤就永远离我而去。一根头发微不足道,它没有什么硬度,更谈不上锋利,但它以柔克刚,切断的是我的身体向瘤子顶端供血、供养的通道,起到了剪子和刀子同样的作用。

我耳朵上肉瘤子的残余部分如今还存在着,我抬手就能摸到,一照镜子就能看到,它仿佛一直在提醒着整个做手术的过

程。但回忆起来,在母亲生前,我们母子并没有就这个事情进行过深入交流。母亲是多次讲过她如何去掉了这个肉瘤子,却一次

都没说过她为何要去掉这个肉瘤子。在我这方面呢,也从没有问过母亲为我勒掉其中一个肉瘤子的原因。事情的微妙之处就在这里。母子之间的有些事情心里明白就行了,没有必要一定要说出来。在我们老家,男孩子的左耳上如果只长一个肉瘤子,被说成是拴马桩。进而普遍的说法是,长有拴马桩的男孩子预示着有富贵的前程。那么,一只耳朵上长两个肉瘤子算什么呢,有什么样的解释呢?没听说过。我想,两个瘤子是二瘤子,二瘤子是二流子的谐音。而二流子指的是不务正业、游手好闲、好吃懒做的

人。我的勤劳要强的母亲,可不愿意让她的儿子成为一个像二流子一样的人。我敢大胆断定,我母亲就是这么想的。

养儿教儿,母亲这么做,其实是在塑造我。打我一出生,母亲对我的塑造就开始了。在塑造我外形的同时,也在塑造我的内心。当然,母亲对我的塑造不止这一项,我成长过程中的每一

步,都离不开母亲的塑造。母亲去世十多年了,她的在天之灵对我的塑造仍在进行之中。好在我没有辜负母亲的心愿,至少没有成为一个二流子。

6.下列对文章思想内容的分析与概括,不正确的一项是

( )(3分)

A.“对所生的每个孩子,母亲都喜欢”说明母亲虽有重男轻

女的传统观念,但并没有影响对子女的疼爱。

B.母亲因为“我”耳孔边的两个肉瘤子的形状不好看会影响“

我”的形象,所以下决心想把其中一个去掉。

C.母亲不会送“我”去医院的原因,主要是母亲不愿意让她刚

出生的儿子承受手术之苦。

B

D.母亲生前从未说出为“我”去掉肉瘤子的原因,对此“我”也

从不过问,这体现了“我”对母亲的理解。

【解析】 B.“母亲因为‘我’耳孔边的两个肉瘤子的形状不好

看会影响‘我’的形象”错误,原文“母亲大概觉得这样的肉瘤子

不好看,会影响我的形象”是作者的推测选项说法过于绝对。

7.下列对文章艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

(3分)

A.文章开头“母亲虽不是医生,却为我做过手术”一方面点

题,另一方面引发读者的阅读兴趣。

B.第二段用语风趣幽默、略带夸张,刻画了一个有着重男轻

女传统思想的奶奶形象。

C.文中“母亲让我把尿撒在被窝儿里”“并不叫醒中断我”这些

细节都充分表现了母亲对儿子的疼爱。

D

D.母亲多次讲过如何去掉肉瘤子却没说过为何要去掉,体现

了母亲的无奈与痛苦,语言意味深长。

【解析】 D.“体现了母亲的无奈与痛苦”无中生有。

8.本文运用第一人称叙述有何作用?请结合文本简要分析。

(6分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________

①叙述亲切自然,给读者以真实、生动之感。如文中

所写的事例都是“我”的亲历,表达了“我”的所思所感,让人

倍感亲切,增强了文章的真实性。②便于直接抒情,能自由

地表达思想感情。如抒发对母爱的理解,更容易激起读者的

共鸣。(每点3分)

9.有人认为文章最后一段作用不大,可以删去;也有人认为这

一段很重要,不可删去。你认同哪一种观点?请说明理由。

(6分)

答:示例一:不能删。结构上,“至少没有成为一个二流

子”紧承上段内容“我母亲就是这么想的”,结构严谨;“打我

一出生,母亲对我的塑造就开始了”照应文章开头的“母亲的

手术做得很成功,达到了她预期的效果”,使文章首尾呼应,

浑然一体。内容上,这一段中“在塑造我外形的同时,也在塑

造我的内心”“好在我没有辜负母亲的心愿”,表现作者理解了

母亲的良苦用心,升华了感情,丰富了内容,深化了主题。

示例二:可以删。内容上,上一段“我的勤劳要强的母亲,可

不愿意让她的儿子成为一个像二流子一样的人”已经表达了对

母亲的良苦用心的理解,最后一段内容重复。结构上,删去

最后一段,文章在“我敢大胆断定,我母亲就是这么想的”中

结束,言简意赅,令人回味,避免了拖泥带水、画蛇添足。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10—14题。

耿恭字伯宗,少孤。慷慨多大略,有将帅才。永平十七年

冬,骑都尉刘张出击车师①,请恭为司马,与奉车都尉窦固破降之。始置西域都护、戊己校尉,乃以恭为戊己校尉,屯后王部金蒲城。

明年三月,北单于遣左鹿蠡王二万骑击车师。遂破杀后王②安得,而攻金蒲城。会显宗崩,救兵不至,车师复畔,与匈奴共

攻恭,恭厉士众击走之。后王夫人先世汉人,常私以虏情告恭,又给以粮饷。数月,食尽穷困,乃煮铠弩,食其筋革。衣屦穿

决,形容枯槁。恭与士推诚同死生,故皆无二心,而稍稍死亡,余数十人。单于知恭已困,欲必降之,复遣使招恭曰:“若降

者,当封为白屋王,妻以女子。”恭乘城搏战,以毒药傅矢,因发强弩射之。虏中矢者,视创皆沸,遂大惊。会天暴风雨,随雨击之,杀伤甚众。匈奴震怖,相谓曰:“汉兵神,真可畏也!”遂解去。

明年,迁长水校尉。其秋陇西羌反恭上疏言方略诏召入问状

乃遣恭将五校士三千人副车骑将军马防讨西羌恭屯枹罕数与羌接战。明年秋,烧当羌降,防还京师,恭留击诸未服者,首虏千余人,获牛、羊四万余头,勒姐、烧何羌等十三种数万人,皆诣恭降。初,恭出陇西,上言:“故安丰侯窦融昔在西州,甚得羌胡腹心。今大鸿胪固,即其子孙。前击白山,功冠三军。宜奉大

使,镇抚凉部。令车骑将军防屯军汉阳,以为威重。”由是大忤于防。及防还,监营谒者李谭承旨奏恭不忧军事,被诏怨望。坐征下狱,免官归本郡,卒于家。

(《后汉书 耿恭传》,有删节)

【注】①车师,古西域国名,属西域都护府。②后王,即国王。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略诏/召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

B.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕数/与羌接战。

C.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

D.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状乃遣恭/将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

C

【解析】 “诏”的主语应该是“皇帝”,前面句子主语为“耿

恭”,“诏”前面应该断开,排除A项。“乃”为连词,于是、

就,连接前后两个句子,前面应该断开,排除D项。“数”是多

次的意思,修饰“战”,前面不应该断开,排除B项。

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是

( )(3分)

A.司马,是古代重要的军职。汉武帝时置大司马,隋唐以

后,司马为兵部尚书的别称。

B.崩,是指帝王或王后死去。周代称诸侯死为薨,卿大夫

死为不禄,士死为卒。

C.迁,古代指官职的升迁、改任或降职。文中“迁长水校

尉”中的“迁”指升职。

B

D.大鸿胪,是中国古代朝廷掌管诸侯及藩属国事务的官职,

秦及汉初为九卿之一。

【解析】 B项,应为“卿大夫死为卒,士死为不禄”。

12.下列对文中有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )(3分)

A.耿恭忠诚勇敢,不受名利诱惑。匈奴派人许以高官、美

女招降他,耿恭把毒药涂到箭头上,借着暴风骤雨,耿恭

率领将士杀伤很多敌人。

B.耿恭为国建言,却遭无端弹劾。耿恭曾上书朝廷令车骑

将军马防驻防汉阳,坐镇安抚凉州,这违忤了马防的心

意。耿恭后被弹劾下狱审治。

B

C.耿恭战功卓著,降者数以万计。他作为副将出征西羌,马

防还京后,耿恭歼敌千余人,几万人都到耿恭军中投降。

D.耿恭为人正直,坚守节操道义。耿恭与士兵真诚相待,同

患难共生死;作战勇猛,不惜牺牲生命;坚持正义,不怕

冒犯权贵。

【解析】 B项,“令车骑将军马防驻防汉阳,坐镇安抚凉

州”错,耿恭上书建议窦固“坐镇安抚凉州”,而不是

“马防”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)数月,食尽穷困,乃煮铠弩,食其筋革。衣屦穿决,形容

枯槁。(4分)

译文:___________________________________________ ____________________________________________________

_______

过了几个月,粮食吃光了,陷入窘迫的境地,就煮

铠甲弓弩,吃上面的皮革和弦筋。衣服破烂,形体容颜憔悴

不堪。

(2)及防还,监营谒者李谭承旨奏恭不忧军事,被诏怨望。

(4分)

译文:_______________________________________________

_____________________________________________________

等到马防回京,监营谒者李谭按照马防的意思劾奏

耿恭,说他不以军事为忧,接到出征诏书时有埋怨的辞色。

14.匈奴和车师攻打耿恭,耿恭只剩数十人,最后匈奴兵为什么

解兵离去?请简要说明。(3分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________

【解析】 结合“恭乘城搏战,以毒药傅矢,因发强弩射之。虏

中矢者,视创皆沸,遂大惊”“会天暴风雨,随雨击之,杀伤

甚众”“匈奴震怖,相谓曰:‘汉兵神,真可畏也!’”等分析概

括即可。

①匈奴兵中毒箭,创口溃烂,大惊失色。②耿恭趁着

暴风骤雨,杀伤很多匈奴兵。③匈奴兵震惊害怕,以为汉兵

是神人。

【参考译文】

耿恭字伯宗,从小就死了父亲。他为人慷慨,多有远大的谋略,具备将帅的才能。永平十七年冬季,骑都尉刘张带兵去攻打车师国,请耿恭担任他的司马,与奉车都尉窦固一起打败了车师国并使他们投降。(朝廷)开始设置西域都护、戊己校尉,于是任命耿恭为戊己校尉,屯驻在车师国后王部的金蒲城。

第二年三月,匈奴北单于派遣左鹿蠡王两万骑兵攻打车师。最终打败并杀了车师国王安得,接着进攻金蒲城。恰逢显宗皇帝去世,救兵没有来到,车师国又背叛汉朝,与匈奴一起攻打耿

恭,耿恭激励士卒打退了他们。车师国王夫人的祖辈是汉人,因而常悄悄地给耿恭通报敌人军情,并私下供给汉军粮饷。过了几个月,粮食吃光了,陷入窘迫的境地,就煮铠甲弓弩,吃上面的皮革和弦筋。衣服破烂,形体容颜憔悴不堪。耿恭与将士们坦诚相待,同生共死,所以大家都无二心,但是人却不断地死去,只剩下几十人。匈奴单于探知耿恭已陷入困境,一心要招降他。就派人来诱降耿恭说:“如果投降的话,当封你为白屋王,并且配美女给你做妻子。”耿恭登上城墙拼搏作战,他把毒药涂到箭头上,于是拉开强弓射出毒箭,中了箭的匈奴兵,看着创口都溃烂了,于是大惊失色。恰巧这时刮起了暴风,下起了大雨,耿恭

趁着风雨反击匈奴,杀伤了很多敌人。匈奴人很震惊害怕,相互传说道:“汉兵真是神人啊,太可怕了!”于是解兵离去了。

第二年,耿恭任长水校尉。同年秋天,陇西羌族反叛汉朝。耿恭上表陈述方法谋略,皇帝下诏召他入宫咨询。于是派他率领五校(越骑、屯骑、步兵、长水、射声)士卒三千人,作为车骑将军马防的副将出征西羌。耿恭驻军枹罕,多次与敌作战。第二年秋天,烧当羌(西羌之一支)投降,马防调回京师,耿恭留驻攻打尚未平服者,歼敌千余人,获牛、羊四万多头,勒姐、烧何羌等十三种羌几万人,都到耿恭军中投降。当初,耿恭出陇西时,曾上书朝廷,说:“以前的安丰侯窦融过去在凉州,很得羌胡等

少数民族的心意。现在的大鸿胪固(即窦固),即他的子孙。前时窦固出兵天山,战功卓著,为全军之冠,适宜赐予大使职任,坐镇安抚凉州。可令车骑将军马防驻防汉阳,作为重要的威慑力

量。”(他)因为这个建议违忤了马防的心意。等到马防回京,监营谒者李谭按照马防的意思劾奏耿恭,说他不以军事为忧,接到出征诏书时有埋怨的辞色。(因此)获罪被朝廷征召回京,把他下狱审治,后来,免除他的官职,责令他还归本郡。不久,耿恭死于家中。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成15—16题。

编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十①

〔唐〕白居易

一篇长恨②有风情,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏④歌行。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的

“老元”“短李”。李绅身材矮小,时称“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》。③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》。正

声:雅正的诗篇。④伏:服气。

15.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够

作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明

了白诗较高的创作水准。

C.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介

意在当时是否得到认可。

D.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以

成为自我炫耀的资本。

C

【解析】 这首诗透露出作者对自己现实境况的无奈和自嘲,

说明作者还是想得到当世的认可的。

16.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

(6分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________

①诗人戏谑友人,夸耀自己,通过诙谐的态度表现出

对文学成就的自得;②诗歌并非全是戏言,也透露出一丝对

自己现实境况的无奈与自嘲。

【解析】 题目要求从“戏赠”入手分析诗歌表达的情感态度,

所以不仅要体会其表层情感,还要体会作者“戏赠”背后的微

妙心思。诗歌首联,写作者的诗歌成就。颔联,写自己的诗

歌被元稹模仿、让李绅服气。诗歌的前两联表现作者对自己

诗歌创作成就的自得。颈联,是作者的牢骚话,表现了自己

在当世不被重用,体现了作者的不平与无奈。尾联,表现作

者对自己诗歌新编成集的欣喜。由此可以看出,作者的情感

态度有两种:一是对自己诗歌成就的自得,二是对不能被当

世重用的无奈和自嘲。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)韩愈的《师说》以事实为依据,分析古之圣人益圣的原因

是“_____________________”,今之众人益愚的原因是

“________________”,对比深刻,批评不从师的不良风气。

(2)诗人常常借酒助兴,苏轼在《赤壁赋》中以“于是饮酒乐

甚,_____________”两句表达酒能助兴而令人不禁歌唱起

来,用“____________,横槊赋诗”写曹操攻破荆州后在长

江边上饮酒作诗。

犹且从师而问焉

而耻学于师

扣舷而歌之

酾酒临江

(3)白居易在《琵琶行并序》中用“_____________________,

___________________”两句表达了因自己被贬而与琵琶女有

着相同的命运。

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18—20题。

摆脱贫困一直是中国人民___________的梦想,历经多年奋斗,我国实现了现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,脱贫攻坚战取得全面胜利。这是一幅波澜壮阔的时代画卷,这是一首激荡人心的动人歌谣,这是一个____________的人间奇迹!奇迹从来不会从天而降,脱贫攻坚的皇皇伟业,伴随着多少奉献和牺牲!大山

孜孜以求

彪炳史册

深处、田间地头,有着扶贫工作者质朴的笑脸、忙碌的身影。他们怀着对人民的赤子之心,助力脱贫地区经济社会的发展。物质上的丰收催生了精神上的硕果。脱贫攻坚的伟大斗争,锻造了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。这种精神激励人民群众自力更生、艰苦奋斗,脱贫群众的精神风貌____________,自立自强的信心和勇气大增。征途漫漫,精神永恒。我们要乘势而上、再接再厉。脱贫攻坚精神需要被发扬光大。脱贫攻坚精神需要不断被赋予新的时代内涵。我们要始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态。在全面建设社会主义现代化国家新征程上再创新辉煌。

焕然一新

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

【解析】 第一处,“孜孜以求”指不知疲倦地探求。语境是说

中国人民追求的梦想,用“孜孜以求”合适。第二处,“彪炳

史册”形容伟大的业绩流传千秋万代。可以指事业,此处是形

容脱贫攻坚战取得的成果,用“彪炳史册”合适。第三处,“

焕然一新”形容出现了崭新的面貌。此处是形容脱贫群众崭新

的精神面貌,用“焕然一新”合适。

19.请将文中画横线的四个单句改为一个长句。可以改变语序、

少量增删词语,不得改变原意。(4分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________

【解析】 在画横线句中,“我们”是主语,“乘势而上、再接

再厉”是目标,而其他三个单句都是达成这个目标的条件,可

以提前。

将脱贫攻坚精神发扬光大,不断赋予其新的时代内

涵,始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,

我们定能乘势而上、再接再厉。

20.文中画波浪线句子如果改成“各地都有扶贫工作者”与原文意

思基本相同,但原文的表达效果更好,请分析。(4分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________

①原句“大山深处、田间地头”强调扶贫工作者工作的

主要地点山村和农村,“朴实”和“忙碌”强调扶贫工作者的

品质和工作状态,“笑脸”“身影”富有画面感,生动形象。

②原句用短句强调,语意丰富,利于下文“脱贫攻坚精神”的

总结。③改句语言干瘪而没有情感,无法凸显对扶贫工作者

奉献的讴歌和赞美之情。

【解析】 首先分析二者的不同之处,明确文中所用句式、手

法等,然后分析文中的表达效果。“大山深处、田间地头,有

着扶贫工作者质朴的笑脸、忙碌的身影”,从内容来看,文中

的内容更详细,“大山深处、田间地头”是扶贫工作者工作的

主要地点,放置于此,起到强调的作用;“质朴的笑脸、忙碌

的身影”是形容扶贫工作者的工作状态,描述出来更有画面

感,更为生动形象,同时更能展现出对脱贫工作者这种奉献

精神的赞美,而题干中“各地都有扶贫工作者”这种表述显得

干瘪,没有情味。从句式来看,文中“大山深处、田间地头”“

质朴的笑脸、忙碌的身影”句式简短,更能展现脱贫工作者的

精神,后文提到“脱贫攻坚精神”,文中的表述有利于后文的

总结。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21—22题。

一般动物血液被制作成血豆腐,是理想的补血佳品。鸡血、鸭血和猪血是我们常见的食材,适量食用,好处多多。

动物血中含铁量最高,每100克鸭血中含有39.6毫克铁,相当于13个100克猪瘦肉中的含铁量。其中含有血红素铁,易被身体吸收和利用,①____________________,防止出现缺铁性贫血。

②______________________,每100克鸡血的热量达到205千焦,猪血中含有230千焦,猪瘦肉中含有598千焦热量。由此可见,血

为身体补充所需的铁

动物血是低热量食材

豆腐是减肥瘦身的好食材,不仅能给人们一定的饱腹感,而且也能减少热量摄入。

动物血还是网传的“清肺”偏方。猪血、鸭血中的血浆蛋白能结合侵入机体的有害金属微粒、粉尘等,从而减少胃肠对它们的吸收,能起到一定的清肠胃作用。但消化道和肺部是互不相通

的,③________________________。

吃血豆腐并不能清肺

21.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,

内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。(6分)

【解析】 第①空,前面说鸭血中“含有血红素铁,易被身体吸

收和利用”,后面说“防止出现缺铁性贫血”,可见是说食用鸭

血能“为身体补充所需的铁”;第②空,后面说“每100克鸡血

的热量达到205千焦,猪血中含有230千焦,猪瘦肉中含有598

千焦热量”,这是将食物中的热量进行对比,说明动物血热量

低;再联系“由此可见,血豆腐是减肥瘦身的好食材”可知,

应填写“动物血是低热量食材”;第③空,前面说“动物血还是

网传的‘清肺’偏方”,然后分析动物血能结合有害金属微粒、

粉尘等,“能起到一定的清肠胃作用”,但是“消化道和肺部

是互不相通的”,可见“吃血豆腐并不能清肺”。

22.请结合材料,用三个三字短语分别概括适量食用动物血的益

处。(3分)

答:________________________________

【解析】 题目要求用三个三字短语分别概括适量食用动物血

的益处。首先分析文段结构,第一段是总领段,然后分别用

三个段落介绍其好处,抓住每段的中心句来概括即可。结合“

动物血中含铁量最高,每100克鸭血中含有39.6毫克铁,相当

于13个100克猪瘦肉中的含铁量。其中含有血红素铁,易被身

体吸收和利用”可概括为“能补铁”;结合“血豆腐是减肥瘦身

补充铁(能补铁)、助瘦身、清肠胃

的好食材,不仅能给人们一定的饱腹感,而且也能减少热量

摄入”可概括为“助瘦身”;结合“猪血、鸭血中的血浆蛋白能

结合侵入机体的有害金属微粒、粉尘等,从而减少胃肠对它

们的吸收,能起到一定的清肠胃作用”可概括为“清肠胃”。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。(60分)

有人曾对古今表达做了一番对比:古人形容人漂亮可以用“玉

树临风”“顾盼神飞”,我们只会说“高富帅”“白富美”;古人表

达悲伤用“我心伤悲,莫知我哀”,我们只会用“蓝瘦香

菇”……但也有观点认为,今天的网络语言也是一种创新,传

情达意也很丰富。在你看来,我们的语言到底是越来越贫

乏,还是越来越多样?

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文

体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

【写作指导】 (1)本题从肯定当今语言的角度,可参考如下立

意:①网络语言更接近口语,生动风趣、活泼简洁、个性化

强。②在网络这个平台中,网络语言变得更加真实,更直接

反映各种人的各种情绪。③网络使大量产生的词语更具有世

界性和现代性。④网络语言所创造的大量流行词、新句式、

新修辞,在简化语言的同时也为其注入了鲜活的生命力和时

代感。

(2)从否定当今语言的角度,可参考如下立意:①网络用语确

实存在缺乏文化内涵的问题,很多习惯于使用网络用语的年

轻人,语言越来越贫乏,偶尔说句成语都觉得不习惯。②网

言网语、表情包不仅仅退化了我们的语言,也同时钝化着我

们的思维,因为网聊短平快的交流方式使人懒于遣词造句和

注重语法逻辑,造成了思维惰性。③同质化表达、全民复制

的网络氛围,大大制约了语言文化的创造力,同时,也不利

于社会建设。④之所以“蓝瘦香菇”等网络热词让许多人担

忧,在于网络语言在文化内涵方面的单薄。

(3)假如从辩证分析的角度,可参考如下立意:①文明的社会

总是会有自我净化的功能,老百姓自然会择优除劣。爱惜自

己的母语,保持一定的警惕是应该的,但没必要过分焦虑。

②语言是开放性的,它不是产品,能规定尺寸、大小,它是

不断随着社会发展而发展的,不断变化是绝对的,规定性是

相对的。③不同地区、不同的人群有不同的语言风格,我们

要保护汉语表达方式的多样性。现代社会因为越来越多元,

所以语言的总体趋势是越来越丰富。④国人整体的文化自信

正在显著增强,文雅精致的语言表达当不至于消失,而多元

化的语言,恰恰构成了这个时代一道多彩的文化风景。

单元素养检测卷(八)

[时间:150分钟 满分:150分]

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1—5题。

材料一:普通话是全国通用的语言。普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

规范汉字是指符合国家颁布的规范标准的汉字。规范汉字对于现代汉语来说,包括经过整理简化的字和未整理简化的字两部分。经过整理简化的字是指经国务院或国家主管部门批准,以字

表等形式正式颁布的现代规范汉字。未整理简化的字是指历史流传下来的,沿用至今,未经过整理简化或不需要整理简化的传承字,如人、山、川、日、水、火等字。

所谓不规范的汉字是指书写已经淘汰的异体字,已经简化的繁体字,已经废止的“二简字”和错字、别字。

语言文字是社会生活中不可缺少的交际工具和信息载体,语言文字社会应用的规范化程度是衡量国家物质文明和精神文明发展水平的重要标志之一。我国幅员辽阔、人口众多而且多民族、多语言、多方言,经济基础和文化教育基础同发达国家相比还有相当大的差距。在社会主义现代化的进程中,必须使用全国通用

的规范化的语言文字,才能在保证交际顺利,信息、政令畅通的基础上,促进经济、政治、文化等各项事业的发展。语言文字规范化、标准化对于普及文化教育,发展科学技术,提高经济、社会的信息化水平,加强社会主义物质文明和精神文明建设,增进各地区各民族间的交流与沟通,增强中华民族凝聚力,均具有重要意义。

材料二:使用语言文字,该遵循哪些规范?2001年1月1日

起,《中华人民共和国国家通用语言文字法》正式施行,指出“国家通用语言文字是普通话和规范汉字”。据了解,语言规范包括字形规范、字音规范、标点符号规范、词语使用规范、语法

规范等,依据标准是国家关于语言文字的相关文件,如《汉语拼音方案》《普通话异读词审音表》《汉字简化方案》《简化字总表》《标点符号用法》等。

截至2016年,国家颁布实施了国家通用语言文字规范标准6类47种,语言文字信息化规范标准59种,针对语言文字或者包含语言文字相关规定的法律、法规、规章和规范性文件近2 200

项。对于一般使用者来说,直接查阅规范标准不太现实,工具书成了必不可少的助手。

2010年起,教育部、国家语言文字工作委员会开始开展城市语言文字工作评估,加强依法管理监督语言文字应用的力度,

提高全社会语言文字规范意识和规范化水平。根据教育部、国家语委发布的2017中国语言文字事业状况,有关部门制定了《关于加强“微语言”传播治理工作总体方案》,开展了全国100种报纸语言文字使用情况监测、全国5A级景区语言文字使用情况调

研、全国医疗系统语言文字使用情况调研、商标广告语言文字使用情况调研,开展了出版物“质量管理2017”专项工作等,从各方面推进语言文字应用规范管理。

(摘编自《今天如何好好“说话”》,央广网)

材料三:语言是我们表达、沟通和传承记忆的主要工具,也是体现民族特性的重要元素。但是,人们经常会错误地使用某些词语,也会说出一些不合语法规范的句子,甚至生造出一些不伦不类的概念和表达。因而,我们不厌其烦地制定一些语言规范,以此来维护语言的纯洁性、准确性、完整性和表现力。不过,在心理学家史蒂芬·平克看来,语言的规范纯属多余。他认为,一方面,每个人都有一种“语言本能”,也就是说,语言有其自身的发展逻辑和演化规律,需尽量避免一些人为干预;另一方面,语言的立法者之所以会制定一些不切实际的规定,是因为他们对现代语言科学一窍不通,并且严重低估了一般人的语言水平。

那么,语言的规范真的毫无必要吗?事实可能并非如此。史蒂芬·平克虽然看到了语言发展和演化的内在规律,也注意到了语言规范对语言发展可能会造成一定的制约和阻碍,但他忽视了规范对于语言的重要性。

语言在某种程度上会影响我们的思维和认知。虽然每个人都是凭借其先天遗传的“语言本能”或“先天机制”来掌握语言,但这并不代表语言没有或者不需要应有的规范。正如哲学家罗素指出的那样,语言具有两个相互关联的特性,一个是社会性,一个是它为思想提供共同的表达形式。如果没有语言,我们就只能依靠感官知觉去获得有限的知识,但是语言却可以为我们提供更便利

的方法去记忆、存储和推理,能够让我们获取和创造更多知识。混乱的语言极易导致混乱的思维,影响思维的清晰性与严谨度,也会影响我们的认知,而规范的语言则相反。

按照哲学家约翰·塞尔的观点,学习一种语言,也就是学习如何以言行事,如何以言取效,而这些都是规范性问题。通过了解语言规范,我们可以知道何谓恰当的、有效的或正确的表达,可以区分雅言与俗语,还可以知道如何避免在语言的使用中“以语伤人”。换句话说,学习一种语言并不只是学习语法知识和语言表达技巧,同时也是学习与之相关的共同体的规范和价值。语言的不规范使用会影响我们的文化审美甚至道德判断。正如

心理学家托马塞洛所言,每个人都是在家庭、学校和社会各个方面的教育影响之下学习语言、丰富语言,并进一步扩展使用语言的能力。因而,语言环境对人类学习和使用语言所起到的作用是毋庸置疑的。

语言是民族认同的堡垒,是文化传承的载体,使用一种共同的语言并遵循基本的语言规范十分必要。就中国而言,由于不同方言的差异,在进行跨区域交流的过程中难免存在各种沟通障

碍。因而,通过一种共同的语言来消除这些沟通和交流上的障

碍,对促进民族之间的融合,维护民族之间的团结和稳定意义重大。在此基础上,才能有社会整体的发展和进步。

总之,虽然语言总是处在不断发展和演化之中,但保持其相对的稳定、纯洁和规范十分必要。当然,我们在对语言进行必要规范的同时,也要积极推动语言的创新和发展。

(摘编自刘松青《语言规范缘何必要》)

1.下列关于三则材料内容的理解和分析,不正确的一项是

( )(3分)

A.我国幅员辽阔、人口众多而且多民族、多语言、多方言,

经济基础和文化教育基础不均衡,必须使用全国通用的规

范化的语言文字。

B.虽然我们都是凭借先天遗传的“语言本能”或“先天机制”来

掌握语言的,但还是要制定一些语言规范来维护语言的纯

洁性、完整性和表现力。

D

C.国家有关部门开展了语言文字使用情况监测及调研等工

作,从各方面推进语言文字应用规范管理,提高全社会语

言文字规范化水平。

D.语言总在不断地发生变化,对语言进行必要的规范,就是

要限制并逐渐淘汰那些不合规范的语言现象,阻止新出现

的语言对既有的语言规范的冲击。

【解析】 “阻止新出现的语言对既有的语言规范的冲击”说法

错误,原文说的是对语言进行规范的同时要推动语言的创新

和发展,并没有说要阻止新出现的语言对既有的语言规范的

冲击。

2.下列对材料三论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章引用心理学家史蒂芬·平克反对语言规范的观点及理

由,目的是在批驳此观点的基础上引出作者的观点。

B.文章引用罗素关于语言的两个相互关联的特性的叙述,

是为了论述获取知识的科学方法,从而使其指导语言学

习。

C.文章以我国存在方言差异、跨区域交流存在沟通障碍为事

实依据,论证通过共同的

B

语言消除交流障碍的必要性。

D.文章采用了总分总的论述结构,第二段至第四段在具体论

述时,采用了层层递进的结构,鞭辟入里,逻辑性较强。

【解析】 “是为了论述获取知识的科学方法,从而使其指导语

言学习”错。原文引用罗素有关语言的两个特性的叙述,意在

论证语言规范的必要性。

3.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.衡量国家物质文明和精神文明发展水平的标志是语言文字

社会应用的规范化程度。

B.使用语言文字,对于一般使用者来说,不需要直接查阅规

范标准,只要查阅工具书就可以了。

C.语言有其自身的发展逻辑和演化规律,制定一些语言规

范,是对语言的人为干预,会对语言发展造成制约和

阻碍。

D

D.学习语言不仅要学习语法知识和语言表达技巧,还要学习

与之相关的共同体的规范和价值。

【解析】 A项,“衡量国家物质文明和精神文明发展水平的

标志是语言文字社会应用的规范化程度”错,材料一,“语言

文字社会应用的规范化程度是衡量国家物质文明和精神文明

发展水平的重要标志之一”,所以,语言文字社会应用的规范

化程度是衡量的标准之一。B项,“不需要直接查阅规范标

准,只要查阅工具书就可以”错。由材料二中的“对于一般使

用者来说,直接查阅规范标准不太现实,工具书成了必不可

少的助手”分析,选项的说法曲解文意,且“只要查阅工具书

就可以”说法太绝对。C项,根据材料三中“在心理学家史蒂

4.维护语言的规范有怎样的意义?请结合材料三简要概括。

(4分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

示例:①有助于提升思维的清晰性与严谨度,提高认

知水平;②有助于形成正确的文化审美和道德判断;③有助

于民族融合、团结和稳定,保障社会整体的发展和进步。

【解析】 “混乱的语言极易导致混乱的思维,影响思维的清晰

性与严谨度,也会影响我们的认知,而规范的语言则相反”概

括为:维护语言的规范有助于提升思维的清晰性与严谨度,

提高认知水平。“学习一种语言并不只是学习语法知识和语言

表达技巧,同时也是学习与之相关的共同体的规范和价值。

语言的不规范使用会影响我们的文化审美甚至道德判断”概括

为:维护语言的规范有助于形成正确的文化审美和道德判

断。“就中国而言,由于不同方言的差异,在进行跨区域交流

5.结合材料,请从你个人的角度说说应该怎样规范使用语言文

字。(4分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

示例:①自觉使用普通话,不断提高普通话水平;②

认真规范书写,自觉使用规范的文字,不使用不规范的文

字;③自觉抵制使用语言文字的不规范现象,如网络语、火

星文等,不使用夹杂外文的语言等。(答出任意两点即可)

【解析】 “普通话是全国通用的语言。普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规

范”概括为:自觉使用普通话,不断提高普通话水平。“不规范的汉字是指书写已经淘汰的异体字,已经简化的繁体字,已经废止的‘二简字’和错字、别字”“在社会主义现代化的进程中,必须使用全国通用的规范化的语言文字”概括为:认真规范书写,自觉使用规范的文字,不使用不规范的文字。“人们经常会错误地使用某些词语,也会说出一些不合语法规范的句子,甚至生造出一些不伦不类的概念和表达。因而,我们不厌其烦地制定一些语言

规范,以此来维护语言的纯洁性、准确性、完整性和表现力”概括为:自觉抵制使用语言文字的不规范现象,如网络语、火星文等,不使用夹杂外文的语言等。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

用一根头发做手术

刘庆邦

不知道您信不信,连自己的名字都不会写的母亲虽不是医

生,却为我做过手术。母亲做手术,不用剪子,不用刀,也不打什么麻药,只从头上取下一根头发,就把手术完成了。母亲的手术做得很成功,达到了她预期的效果。

母亲先是生了我大姐,接着生了我二姐。大姐出生时,奶奶

还算高兴。又有了我二姐,奶奶就不大高兴。她不仅仅是不高

兴,竟禁不住咧着嘴大哭起来。请不要笑话我奶奶,在我看来,传宗接代也许是奶奶认为的人生使命,也是她的价值观所在。奶奶年纪大了,身体也不好,她担心自己临死前见不到孙子,一辈子都白活了。奶奶咬牙坚持着,不许自己死。她要求看病,主动吃药,是不见孙子誓不罢休的意思。我出生后,当奶奶确认我是一个男孩儿,她像是实现了自己的全部价值,达到了人生的最终目的,不久就高高兴兴地去世了。

对于像奶奶这样的传统观念,我母亲也未能避免。但母亲的表现不像奶奶那么明显。孩子都是自己的亲骨肉,对所生的每个

孩子,母亲都喜欢。只是比较而言,母亲对男孩子更重视一些。作为母亲的第一个儿子,母亲对我的重视,是在我出生之际,首先对我进行了一番彻头彻尾的审视,发现多出了两个零件。多出来的两个零件是什么呢?是长在我左侧耳孔边的两个肉瘤子,其中一个肉瘤子还比较长,长得有些下垂。肉瘤子的形状也不好

看,两头粗,中间细,像一个弹花锤。母亲大概觉得这样的肉瘤子不好看,会影响我的形象,决定对肉瘤子实行减法,把“弹花锤”减掉。母亲不会送我去医院,因为附近镇上虽然有一个卫生院,但院里没有一个医生会做手术。母亲也不会送我去县医院,一是我们家离县医院太远了,二是母亲想到,医生要是对我的

肉瘤子动剪子动刀,我的耳朵就要流血。母亲可不愿意让她刚出生的儿子受那个罪。

世界上所有的母亲,对自己的孩子都很疼爱。然而要是不举例说出一些细节,就难以证明母亲对孩子疼爱到什么程度。这里请允许我说一个细节,看看母亲对我的疼爱是多么极端。我出生在天寒地冻的腊月,母亲怕冻着我,舍不得把我抱在被窝儿外面撒尿,宁可让我把尿撒在被窝儿里。更有甚者,我都一岁多了,母亲明明觉出我在尿床,她并不叫醒中断我,任我把一泡尿尿

完。母亲说,我尿到半截,她要是叫醒我,害怕我突然憋尿,会

憋出毛病来。有一个词叫溺爱,母亲对我的疼爱完全可以用这个词来形容。

母亲对我如此疼爱,却要把我耳朵上的一个肉瘤子去掉,这就构成了一对矛盾。这个矛盾怎么解决呢?我的母亲是有智慧、有耐心的母亲,她的办法是从自己头上扯下一根头发,把头发系在肉瘤子中间最细的地方,循序渐进,一点一点把头发勒紧。母亲后来告诉我,她都是趁给我喂奶的时候,趁我把注意力都集中在吃奶上,她才把头发给我紧一紧。就这样日复一日地紧下来,肉瘤子的顶端部分开始变红,发肿,发紫。六七天后,直到顶端部分变得像一粒成熟的紫葡萄,便果熟蒂落般地自动脱落下来。

我那时还不记事,连对疼痛的记忆能力都没有。或许母亲做的手术没有带给我任何疼痛,在我不知不觉间,和我的身体血肉相连的一个小肉瘤就永远离我而去。一根头发微不足道,它没有什么硬度,更谈不上锋利,但它以柔克刚,切断的是我的身体向瘤子顶端供血、供养的通道,起到了剪子和刀子同样的作用。

我耳朵上肉瘤子的残余部分如今还存在着,我抬手就能摸到,一照镜子就能看到,它仿佛一直在提醒着整个做手术的过

程。但回忆起来,在母亲生前,我们母子并没有就这个事情进行过深入交流。母亲是多次讲过她如何去掉了这个肉瘤子,却一次

都没说过她为何要去掉这个肉瘤子。在我这方面呢,也从没有问过母亲为我勒掉其中一个肉瘤子的原因。事情的微妙之处就在这里。母子之间的有些事情心里明白就行了,没有必要一定要说出来。在我们老家,男孩子的左耳上如果只长一个肉瘤子,被说成是拴马桩。进而普遍的说法是,长有拴马桩的男孩子预示着有富贵的前程。那么,一只耳朵上长两个肉瘤子算什么呢,有什么样的解释呢?没听说过。我想,两个瘤子是二瘤子,二瘤子是二流子的谐音。而二流子指的是不务正业、游手好闲、好吃懒做的

人。我的勤劳要强的母亲,可不愿意让她的儿子成为一个像二流子一样的人。我敢大胆断定,我母亲就是这么想的。

养儿教儿,母亲这么做,其实是在塑造我。打我一出生,母亲对我的塑造就开始了。在塑造我外形的同时,也在塑造我的内心。当然,母亲对我的塑造不止这一项,我成长过程中的每一

步,都离不开母亲的塑造。母亲去世十多年了,她的在天之灵对我的塑造仍在进行之中。好在我没有辜负母亲的心愿,至少没有成为一个二流子。

6.下列对文章思想内容的分析与概括,不正确的一项是

( )(3分)

A.“对所生的每个孩子,母亲都喜欢”说明母亲虽有重男轻

女的传统观念,但并没有影响对子女的疼爱。

B.母亲因为“我”耳孔边的两个肉瘤子的形状不好看会影响“

我”的形象,所以下决心想把其中一个去掉。

C.母亲不会送“我”去医院的原因,主要是母亲不愿意让她刚

出生的儿子承受手术之苦。

B

D.母亲生前从未说出为“我”去掉肉瘤子的原因,对此“我”也

从不过问,这体现了“我”对母亲的理解。

【解析】 B.“母亲因为‘我’耳孔边的两个肉瘤子的形状不好

看会影响‘我’的形象”错误,原文“母亲大概觉得这样的肉瘤子

不好看,会影响我的形象”是作者的推测选项说法过于绝对。

7.下列对文章艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

(3分)

A.文章开头“母亲虽不是医生,却为我做过手术”一方面点

题,另一方面引发读者的阅读兴趣。

B.第二段用语风趣幽默、略带夸张,刻画了一个有着重男轻

女传统思想的奶奶形象。

C.文中“母亲让我把尿撒在被窝儿里”“并不叫醒中断我”这些

细节都充分表现了母亲对儿子的疼爱。

D

D.母亲多次讲过如何去掉肉瘤子却没说过为何要去掉,体现

了母亲的无奈与痛苦,语言意味深长。

【解析】 D.“体现了母亲的无奈与痛苦”无中生有。

8.本文运用第一人称叙述有何作用?请结合文本简要分析。

(6分)

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________

①叙述亲切自然,给读者以真实、生动之感。如文中

所写的事例都是“我”的亲历,表达了“我”的所思所感,让人

倍感亲切,增强了文章的真实性。②便于直接抒情,能自由

地表达思想感情。如抒发对母爱的理解,更容易激起读者的

共鸣。(每点3分)

9.有人认为文章最后一段作用不大,可以删去;也有人认为这

一段很重要,不可删去。你认同哪一种观点?请说明理由。

(6分)

答:示例一:不能删。结构上,“至少没有成为一个二流

子”紧承上段内容“我母亲就是这么想的”,结构严谨;“打我

一出生,母亲对我的塑造就开始了”照应文章开头的“母亲的

手术做得很成功,达到了她预期的效果”,使文章首尾呼应,

浑然一体。内容上,这一段中“在塑造我外形的同时,也在塑

造我的内心”“好在我没有辜负母亲的心愿”,表现作者理解了

母亲的良苦用心,升华了感情,丰富了内容,深化了主题。

示例二:可以删。内容上,上一段“我的勤劳要强的母亲,可

不愿意让她的儿子成为一个像二流子一样的人”已经表达了对

母亲的良苦用心的理解,最后一段内容重复。结构上,删去

最后一段,文章在“我敢大胆断定,我母亲就是这么想的”中

结束,言简意赅,令人回味,避免了拖泥带水、画蛇添足。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10—14题。

耿恭字伯宗,少孤。慷慨多大略,有将帅才。永平十七年

冬,骑都尉刘张出击车师①,请恭为司马,与奉车都尉窦固破降之。始置西域都护、戊己校尉,乃以恭为戊己校尉,屯后王部金蒲城。

明年三月,北单于遣左鹿蠡王二万骑击车师。遂破杀后王②安得,而攻金蒲城。会显宗崩,救兵不至,车师复畔,与匈奴共

攻恭,恭厉士众击走之。后王夫人先世汉人,常私以虏情告恭,又给以粮饷。数月,食尽穷困,乃煮铠弩,食其筋革。衣屦穿

决,形容枯槁。恭与士推诚同死生,故皆无二心,而稍稍死亡,余数十人。单于知恭已困,欲必降之,复遣使招恭曰:“若降

者,当封为白屋王,妻以女子。”恭乘城搏战,以毒药傅矢,因发强弩射之。虏中矢者,视创皆沸,遂大惊。会天暴风雨,随雨击之,杀伤甚众。匈奴震怖,相谓曰:“汉兵神,真可畏也!”遂解去。

明年,迁长水校尉。其秋陇西羌反恭上疏言方略诏召入问状

乃遣恭将五校士三千人副车骑将军马防讨西羌恭屯枹罕数与羌接战。明年秋,烧当羌降,防还京师,恭留击诸未服者,首虏千余人,获牛、羊四万余头,勒姐、烧何羌等十三种数万人,皆诣恭降。初,恭出陇西,上言:“故安丰侯窦融昔在西州,甚得羌胡腹心。今大鸿胪固,即其子孙。前击白山,功冠三军。宜奉大

使,镇抚凉部。令车骑将军防屯军汉阳,以为威重。”由是大忤于防。及防还,监营谒者李谭承旨奏恭不忧军事,被诏怨望。坐征下狱,免官归本郡,卒于家。

(《后汉书 耿恭传》,有删节)

【注】①车师,古西域国名,属西域都护府。②后王,即国王。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略诏/召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

B.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕数/与羌接战。

C.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状/乃遣恭将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

D.其秋/陇西羌反/恭上疏言方略/诏召入问状乃遣恭/将五校

士三千人/副车骑将军马防讨西羌/恭屯枹罕/数与羌接战。

C

【解析】 “诏”的主语应该是“皇帝”,前面句子主语为“耿

恭”,“诏”前面应该断开,排除A项。“乃”为连词,于是、

就,连接前后两个句子,前面应该断开,排除D项。“数”是多

次的意思,修饰“战”,前面不应该断开,排除B项。

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是

( )(3分)

A.司马,是古代重要的军职。汉武帝时置大司马,隋唐以

后,司马为兵部尚书的别称。

B.崩,是指帝王或王后死去。周代称诸侯死为薨,卿大夫

死为不禄,士死为卒。

C.迁,古代指官职的升迁、改任或降职。文中“迁长水校

尉”中的“迁”指升职。

B

D.大鸿胪,是中国古代朝廷掌管诸侯及藩属国事务的官职,

秦及汉初为九卿之一。

【解析】 B项,应为“卿大夫死为卒,士死为不禄”。

12.下列对文中有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )(3分)

A.耿恭忠诚勇敢,不受名利诱惑。匈奴派人许以高官、美

女招降他,耿恭把毒药涂到箭头上,借着暴风骤雨,耿恭

率领将士杀伤很多敌人。

B.耿恭为国建言,却遭无端弹劾。耿恭曾上书朝廷令车骑

将军马防驻防汉阳,坐镇安抚凉州,这违忤了马防的心

意。耿恭后被弹劾下狱审治。

B

C.耿恭战功卓著,降者数以万计。他作为副将出征西羌,马

防还京后,耿恭歼敌千余人,几万人都到耿恭军中投降。

D.耿恭为人正直,坚守节操道义。耿恭与士兵真诚相待,同

患难共生死;作战勇猛,不惜牺牲生命;坚持正义,不怕

冒犯权贵。

【解析】 B项,“令车骑将军马防驻防汉阳,坐镇安抚凉

州”错,耿恭上书建议窦固“坐镇安抚凉州”,而不是

“马防”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)数月,食尽穷困,乃煮铠弩,食其筋革。衣屦穿决,形容

枯槁。(4分)

译文:___________________________________________ ____________________________________________________

_______

过了几个月,粮食吃光了,陷入窘迫的境地,就煮

铠甲弓弩,吃上面的皮革和弦筋。衣服破烂,形体容颜憔悴

不堪。

(2)及防还,监营谒者李谭承旨奏恭不忧军事,被诏怨望。

(4分)

译文:_______________________________________________

_____________________________________________________

等到马防回京,监营谒者李谭按照马防的意思劾奏

耿恭,说他不以军事为忧,接到出征诏书时有埋怨的辞色。

14.匈奴和车师攻打耿恭,耿恭只剩数十人,最后匈奴兵为什么

解兵离去?请简要说明。(3分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________

【解析】 结合“恭乘城搏战,以毒药傅矢,因发强弩射之。虏

中矢者,视创皆沸,遂大惊”“会天暴风雨,随雨击之,杀伤

甚众”“匈奴震怖,相谓曰:‘汉兵神,真可畏也!’”等分析概

括即可。

①匈奴兵中毒箭,创口溃烂,大惊失色。②耿恭趁着

暴风骤雨,杀伤很多匈奴兵。③匈奴兵震惊害怕,以为汉兵

是神人。

【参考译文】

耿恭字伯宗,从小就死了父亲。他为人慷慨,多有远大的谋略,具备将帅的才能。永平十七年冬季,骑都尉刘张带兵去攻打车师国,请耿恭担任他的司马,与奉车都尉窦固一起打败了车师国并使他们投降。(朝廷)开始设置西域都护、戊己校尉,于是任命耿恭为戊己校尉,屯驻在车师国后王部的金蒲城。

第二年三月,匈奴北单于派遣左鹿蠡王两万骑兵攻打车师。最终打败并杀了车师国王安得,接着进攻金蒲城。恰逢显宗皇帝去世,救兵没有来到,车师国又背叛汉朝,与匈奴一起攻打耿

恭,耿恭激励士卒打退了他们。车师国王夫人的祖辈是汉人,因而常悄悄地给耿恭通报敌人军情,并私下供给汉军粮饷。过了几个月,粮食吃光了,陷入窘迫的境地,就煮铠甲弓弩,吃上面的皮革和弦筋。衣服破烂,形体容颜憔悴不堪。耿恭与将士们坦诚相待,同生共死,所以大家都无二心,但是人却不断地死去,只剩下几十人。匈奴单于探知耿恭已陷入困境,一心要招降他。就派人来诱降耿恭说:“如果投降的话,当封你为白屋王,并且配美女给你做妻子。”耿恭登上城墙拼搏作战,他把毒药涂到箭头上,于是拉开强弓射出毒箭,中了箭的匈奴兵,看着创口都溃烂了,于是大惊失色。恰巧这时刮起了暴风,下起了大雨,耿恭

趁着风雨反击匈奴,杀伤了很多敌人。匈奴人很震惊害怕,相互传说道:“汉兵真是神人啊,太可怕了!”于是解兵离去了。

第二年,耿恭任长水校尉。同年秋天,陇西羌族反叛汉朝。耿恭上表陈述方法谋略,皇帝下诏召他入宫咨询。于是派他率领五校(越骑、屯骑、步兵、长水、射声)士卒三千人,作为车骑将军马防的副将出征西羌。耿恭驻军枹罕,多次与敌作战。第二年秋天,烧当羌(西羌之一支)投降,马防调回京师,耿恭留驻攻打尚未平服者,歼敌千余人,获牛、羊四万多头,勒姐、烧何羌等十三种羌几万人,都到耿恭军中投降。当初,耿恭出陇西时,曾上书朝廷,说:“以前的安丰侯窦融过去在凉州,很得羌胡等

少数民族的心意。现在的大鸿胪固(即窦固),即他的子孙。前时窦固出兵天山,战功卓著,为全军之冠,适宜赐予大使职任,坐镇安抚凉州。可令车骑将军马防驻防汉阳,作为重要的威慑力

量。”(他)因为这个建议违忤了马防的心意。等到马防回京,监营谒者李谭按照马防的意思劾奏耿恭,说他不以军事为忧,接到出征诏书时有埋怨的辞色。(因此)获罪被朝廷征召回京,把他下狱审治,后来,免除他的官职,责令他还归本郡。不久,耿恭死于家中。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成15—16题。

编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十①

〔唐〕白居易

一篇长恨②有风情,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏④歌行。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的

“老元”“短李”。李绅身材矮小,时称“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》。③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》。正

声:雅正的诗篇。④伏:服气。

15.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够

作为其诗歌创作的代表。

B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明

了白诗较高的创作水准。

C.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介

意在当时是否得到认可。

D.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以

成为自我炫耀的资本。

C

【解析】 这首诗透露出作者对自己现实境况的无奈和自嘲,

说明作者还是想得到当世的认可的。

16.请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

(6分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________

①诗人戏谑友人,夸耀自己,通过诙谐的态度表现出

对文学成就的自得;②诗歌并非全是戏言,也透露出一丝对

自己现实境况的无奈与自嘲。

【解析】 题目要求从“戏赠”入手分析诗歌表达的情感态度,

所以不仅要体会其表层情感,还要体会作者“戏赠”背后的微

妙心思。诗歌首联,写作者的诗歌成就。颔联,写自己的诗

歌被元稹模仿、让李绅服气。诗歌的前两联表现作者对自己

诗歌创作成就的自得。颈联,是作者的牢骚话,表现了自己

在当世不被重用,体现了作者的不平与无奈。尾联,表现作

者对自己诗歌新编成集的欣喜。由此可以看出,作者的情感

态度有两种:一是对自己诗歌成就的自得,二是对不能被当

世重用的无奈和自嘲。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)韩愈的《师说》以事实为依据,分析古之圣人益圣的原因

是“_____________________”,今之众人益愚的原因是

“________________”,对比深刻,批评不从师的不良风气。

(2)诗人常常借酒助兴,苏轼在《赤壁赋》中以“于是饮酒乐

甚,_____________”两句表达酒能助兴而令人不禁歌唱起

来,用“____________,横槊赋诗”写曹操攻破荆州后在长

江边上饮酒作诗。

犹且从师而问焉

而耻学于师

扣舷而歌之

酾酒临江

(3)白居易在《琵琶行并序》中用“_____________________,

___________________”两句表达了因自己被贬而与琵琶女有

着相同的命运。

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18—20题。

摆脱贫困一直是中国人民___________的梦想,历经多年奋斗,我国实现了现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,脱贫攻坚战取得全面胜利。这是一幅波澜壮阔的时代画卷,这是一首激荡人心的动人歌谣,这是一个____________的人间奇迹!奇迹从来不会从天而降,脱贫攻坚的皇皇伟业,伴随着多少奉献和牺牲!大山

孜孜以求

彪炳史册

深处、田间地头,有着扶贫工作者质朴的笑脸、忙碌的身影。他们怀着对人民的赤子之心,助力脱贫地区经济社会的发展。物质上的丰收催生了精神上的硕果。脱贫攻坚的伟大斗争,锻造了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。这种精神激励人民群众自力更生、艰苦奋斗,脱贫群众的精神风貌____________,自立自强的信心和勇气大增。征途漫漫,精神永恒。我们要乘势而上、再接再厉。脱贫攻坚精神需要被发扬光大。脱贫攻坚精神需要不断被赋予新的时代内涵。我们要始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态。在全面建设社会主义现代化国家新征程上再创新辉煌。

焕然一新

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

【解析】 第一处,“孜孜以求”指不知疲倦地探求。语境是说

中国人民追求的梦想,用“孜孜以求”合适。第二处,“彪炳

史册”形容伟大的业绩流传千秋万代。可以指事业,此处是形

容脱贫攻坚战取得的成果,用“彪炳史册”合适。第三处,“

焕然一新”形容出现了崭新的面貌。此处是形容脱贫群众崭新

的精神面貌,用“焕然一新”合适。

19.请将文中画横线的四个单句改为一个长句。可以改变语序、

少量增删词语,不得改变原意。(4分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________

【解析】 在画横线句中,“我们”是主语,“乘势而上、再接

再厉”是目标,而其他三个单句都是达成这个目标的条件,可

以提前。

将脱贫攻坚精神发扬光大,不断赋予其新的时代内

涵,始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,

我们定能乘势而上、再接再厉。

20.文中画波浪线句子如果改成“各地都有扶贫工作者”与原文意

思基本相同,但原文的表达效果更好,请分析。(4分)

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________

①原句“大山深处、田间地头”强调扶贫工作者工作的

主要地点山村和农村,“朴实”和“忙碌”强调扶贫工作者的

品质和工作状态,“笑脸”“身影”富有画面感,生动形象。

②原句用短句强调,语意丰富,利于下文“脱贫攻坚精神”的

总结。③改句语言干瘪而没有情感,无法凸显对扶贫工作者

奉献的讴歌和赞美之情。

【解析】 首先分析二者的不同之处,明确文中所用句式、手

法等,然后分析文中的表达效果。“大山深处、田间地头,有

着扶贫工作者质朴的笑脸、忙碌的身影”,从内容来看,文中

的内容更详细,“大山深处、田间地头”是扶贫工作者工作的

主要地点,放置于此,起到强调的作用;“质朴的笑脸、忙碌

的身影”是形容扶贫工作者的工作状态,描述出来更有画面

感,更为生动形象,同时更能展现出对脱贫工作者这种奉献

精神的赞美,而题干中“各地都有扶贫工作者”这种表述显得

干瘪,没有情味。从句式来看,文中“大山深处、田间地头”“

质朴的笑脸、忙碌的身影”句式简短,更能展现脱贫工作者的

精神,后文提到“脱贫攻坚精神”,文中的表述有利于后文的

总结。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21—22题。

一般动物血液被制作成血豆腐,是理想的补血佳品。鸡血、鸭血和猪血是我们常见的食材,适量食用,好处多多。

动物血中含铁量最高,每100克鸭血中含有39.6毫克铁,相当于13个100克猪瘦肉中的含铁量。其中含有血红素铁,易被身体吸收和利用,①____________________,防止出现缺铁性贫血。

②______________________,每100克鸡血的热量达到205千焦,猪血中含有230千焦,猪瘦肉中含有598千焦热量。由此可见,血

为身体补充所需的铁

动物血是低热量食材

豆腐是减肥瘦身的好食材,不仅能给人们一定的饱腹感,而且也能减少热量摄入。

动物血还是网传的“清肺”偏方。猪血、鸭血中的血浆蛋白能结合侵入机体的有害金属微粒、粉尘等,从而减少胃肠对它们的吸收,能起到一定的清肠胃作用。但消化道和肺部是互不相通

的,③________________________。

吃血豆腐并不能清肺

21.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,

内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。(6分)

【解析】 第①空,前面说鸭血中“含有血红素铁,易被身体吸

收和利用”,后面说“防止出现缺铁性贫血”,可见是说食用鸭

血能“为身体补充所需的铁”;第②空,后面说“每100克鸡血

的热量达到205千焦,猪血中含有230千焦,猪瘦肉中含有598

千焦热量”,这是将食物中的热量进行对比,说明动物血热量

低;再联系“由此可见,血豆腐是减肥瘦身的好食材”可知,

应填写“动物血是低热量食材”;第③空,前面说“动物血还是

网传的‘清肺’偏方”,然后分析动物血能结合有害金属微粒、

粉尘等,“能起到一定的清肠胃作用”,但是“消化道和肺部

是互不相通的”,可见“吃血豆腐并不能清肺”。

22.请结合材料,用三个三字短语分别概括适量食用动物血的益

处。(3分)

答:________________________________

【解析】 题目要求用三个三字短语分别概括适量食用动物血

的益处。首先分析文段结构,第一段是总领段,然后分别用

三个段落介绍其好处,抓住每段的中心句来概括即可。结合“

动物血中含铁量最高,每100克鸭血中含有39.6毫克铁,相当

于13个100克猪瘦肉中的含铁量。其中含有血红素铁,易被身

体吸收和利用”可概括为“能补铁”;结合“血豆腐是减肥瘦身

补充铁(能补铁)、助瘦身、清肠胃

的好食材,不仅能给人们一定的饱腹感,而且也能减少热量

摄入”可概括为“助瘦身”;结合“猪血、鸭血中的血浆蛋白能

结合侵入机体的有害金属微粒、粉尘等,从而减少胃肠对它

们的吸收,能起到一定的清肠胃作用”可概括为“清肠胃”。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。(60分)

有人曾对古今表达做了一番对比:古人形容人漂亮可以用“玉

树临风”“顾盼神飞”,我们只会说“高富帅”“白富美”;古人表

达悲伤用“我心伤悲,莫知我哀”,我们只会用“蓝瘦香

菇”……但也有观点认为,今天的网络语言也是一种创新,传

情达意也很丰富。在你看来,我们的语言到底是越来越贫

乏,还是越来越多样?

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文

体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

【写作指导】 (1)本题从肯定当今语言的角度,可参考如下立

意:①网络语言更接近口语,生动风趣、活泼简洁、个性化

强。②在网络这个平台中,网络语言变得更加真实,更直接

反映各种人的各种情绪。③网络使大量产生的词语更具有世

界性和现代性。④网络语言所创造的大量流行词、新句式、

新修辞,在简化语言的同时也为其注入了鲜活的生命力和时

代感。

(2)从否定当今语言的角度,可参考如下立意:①网络用语确

实存在缺乏文化内涵的问题,很多习惯于使用网络用语的年

轻人,语言越来越贫乏,偶尔说句成语都觉得不习惯。②网

言网语、表情包不仅仅退化了我们的语言,也同时钝化着我

们的思维,因为网聊短平快的交流方式使人懒于遣词造句和

注重语法逻辑,造成了思维惰性。③同质化表达、全民复制

的网络氛围,大大制约了语言文化的创造力,同时,也不利

于社会建设。④之所以“蓝瘦香菇”等网络热词让许多人担

忧,在于网络语言在文化内涵方面的单薄。

(3)假如从辩证分析的角度,可参考如下立意:①文明的社会

总是会有自我净化的功能,老百姓自然会择优除劣。爱惜自

己的母语,保持一定的警惕是应该的,但没必要过分焦虑。

②语言是开放性的,它不是产品,能规定尺寸、大小,它是

不断随着社会发展而发展的,不断变化是绝对的,规定性是

相对的。③不同地区、不同的人群有不同的语言风格,我们

要保护汉语表达方式的多样性。现代社会因为越来越多元,

所以语言的总体趋势是越来越丰富。④国人整体的文化自信

正在显著增强,文雅精致的语言表达当不至于消失,而多元

化的语言,恰恰构成了这个时代一道多彩的文化风景。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读