统编版高中语文必修下册 11 谏逐客书 与妻书课件(共67张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 11 谏逐客书 与妻书课件(共67张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 722.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 17:36:11 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

第五单元

11 谏逐客书 *与妻书

语文 必修下册

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:梳理、积累两文中重要的文言基础知识。

2.思维目标:赏析两文不同的行文艺术特色、语言风格。

3.审美目标:把握文章的思想观点,注意论证和说理的方法。

4.文化目标:在学习生活中养成用文章表达自己意见的习惯。

[情境导引 任务驱动]

《谏逐客书》《与妻书》均题为“书”,却是不同文体。“谏逐客书”的“书”不是书信,而是上书、奏章,是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。《与妻书》形式上是一封信,实际上是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文;或者说更是一首充满着悲情、亲情和豪情的令人一咏三叹的革命情 歌。学习这两篇文章要注意体会写作目的和写法的不同。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、通假字、词类活用、古今异义、翻译句

子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

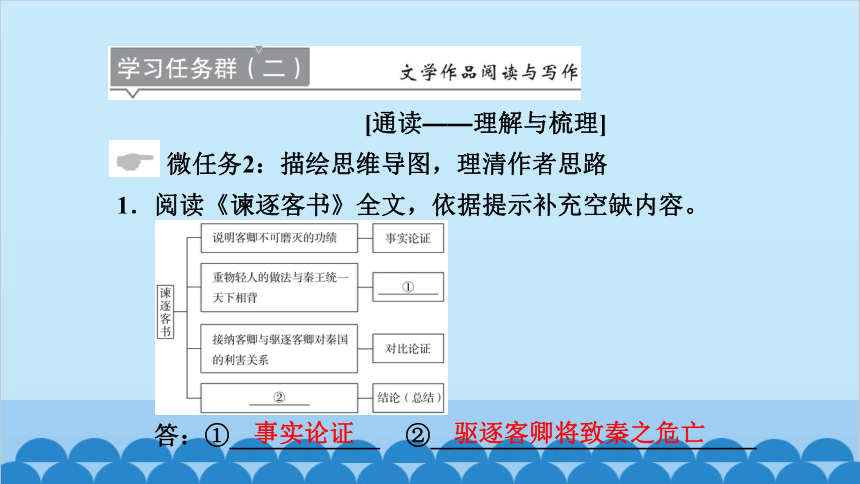

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《谏逐客书》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①____________ ②__________________________

事实论证

驱逐客卿将致秦之危亡

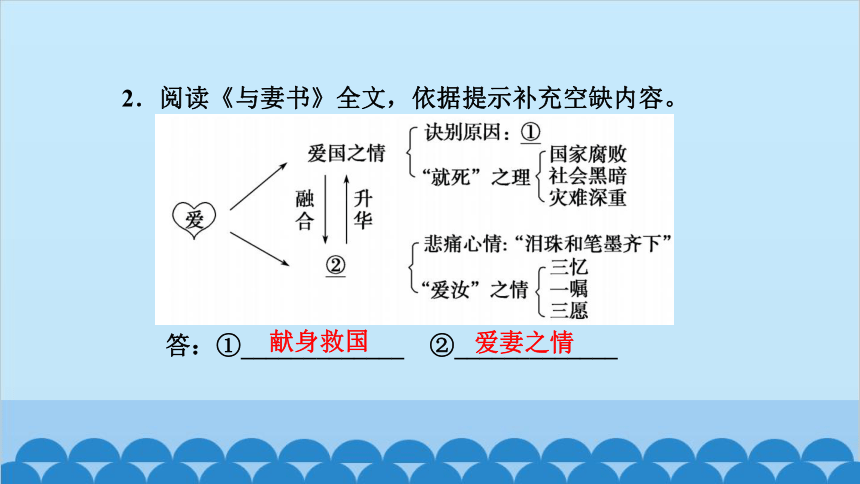

2.阅读《与妻书》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①_____________ ②_____________

献身救国

爱妻之情

微任务3:鉴赏语言之美

3.具体说明《谏逐客书》哪些地方采用了对比论证的方法。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

本文通篇运用对比法展开论证,正反并论,利害对

举,反复对比,透彻有力。第1段中,四位君王“以客之功”

的事实,是正面例证;“向使……”一转,则折入反面推

理。第2段中,“用外物”与“逐客卿”、“重物”与“轻人”对

举,以及第1与第2两段古今对举,同样是对比论证。第3段

中,五帝三王广纳人才无敌于天下与今秦王“却宾客”“藉寇

兵而赍盗粮”一正一反、一古一今,也是对比论证。

4.说说铺陈手法在《谏逐客书》中的运用及其表达作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

在1、2两段中,作者列举了大量事实做论据,采用

了极力铺陈的手法。铺陈最忌烦琐、臃肿,本文运用角度

变化、句式变化和用词变化,使文气饱满,气势充沛,文

字生动,因而大大增强了文章的说服力。

5.《与妻书》作者本无意为文,然而该文却成为天下之至

文。叙儿女之情,言革命之理,情理交融,相互映衬,字

字出自肺腑,句句撼人心灵。其语言修辞特色尤为突出。

试分析反衬、对比两种修辞手法在本文中运用的效果。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)反衬。如作者以昔日夫妻的甜甜蜜蜜的幸福反衬

今日永诀之悲。“回忆后街之屋,……及今思之,空余泪

痕”第一句,详细叙述了“双栖之所”的位置:“入”什么地

方,“穿”什么地方,“过”什么地方,又怎样“折”……如

此不避琐碎,是为了突出这“双栖之所”,因为这里是凝

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

聚着最为珍贵的幸福回忆的地方。第二句写某夜并肩私语

的柔情蜜意。“窗外疏梅筛月影,依稀掩映”,这是诗一

般的景。这诗一般的景是为了烘托诗一般的情。“何事不

语?何情不诉?”用反诘句式又把这种“情”加以深化。

以上两句虽是不加任何修饰地叙说往事,但昔日的恩恩爱

爱却历历如在眼前。这段美好的生活图景有力地反衬了今

日生离死别之悲。“及今思之,空余泪痕”8个字就使人感

到字字是血,字字是泪。(2)对比。为了让妻子明白自己“

敢率性就死不顾汝”的道理,作者就“死”这个问题做了多方

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

面的对比。首先以“愿”与“今日事势”对比。接着“天

灾可以死,……国中无地无时不可以死”这个排比句连用

了5个“死”字,有力地说明了在当时的中国,摆在善良人民

面前的只有一条死路。经这一对比,说明“相守以死”的

“愿”,在今日之中国是绝对不可能的。“到那时使吾眼睁睁

看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?”

这两个反问句就是对比后得出的结论。这个结论不仅有力

地说明了“相守以死”的“愿”不可能实现,而且还暗含着这

样的意思:与其死于“天灾”“盗贼”“瓜分”和“奸官污吏”之

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

手,莫如死于革命,进一步引导妻子赞同自己所做的选

择。其次用“即可不死”和“死”对比。“不死”将会是

怎样的情况?“离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石”,

这种痛苦与“死”的痛苦相比如何呢?“较死为苦”。经

这一对比,结论当然不言而喻:生不如死;死,不如为革

命而死。这一段用了5个反问句,作用是引导妻子从比较中

自己得出结论,从而理解作者“敢率性就死不顾汝”的革命

行动。第五段主要用了对比说理,但“理”中寄寓了作者的“

情”。因为对比是从“吾诚愿与汝相守以死”的“情”出发的,

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

对比得出的结论——“率性就死”也是出于“爱汝一念”之

“情”的。其他段落也用了对比。如:“汝幸而偶我,又何

不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之

中国!”用“幸”和“不幸”的反复对比,既突出了对妻

子的依依难舍之“情”,更突出了不得不舍之“理”。(能

结合文中的句子简要分析即可)

微任务4:感受情感之真

6.在《与妻书》一文中作者回忆了哪几个生活场景?本文又

是如何做到感人至深的?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

一忆生死之争论;二忆新婚燕尔、两人双栖之所;三

忆六七年前远行未告以及十余日前欲告又止的情景。

第一件事是关于夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿先死

而“留苦”给妻子。第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明

自己真真不能忘记爱妻。第三件事是两次离家未能将实情

告诉妻子的原因和心情,说明自己“至爱”妻子,怕妻子担

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

受不起深重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者

生前对妻子的眷恋之深,为妻子着想,用事实说明自己绝

不是一个无情的人。同时,也写出了作者舍不得离开妻子

时的悲痛心情。在这样的情况下,作者仍然义无反顾地参

加革命战斗,可见其爱国情感之深达到了何种地步!

7.在《与妻书》这封遗书中,作者反复强调“吾至爱汝,即此

爱汝一念,使吾勇于就死也”这一中心思想。这一中心思想

是怎样贯穿全文的?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

文章第一段“吾作此书时,……故遂忍悲为汝言之”

这段话,说明了写遗书时的心情和原因,在说明心情时即

深含“吾至爱汝”的感情,而说明原因则正是为了引出“即

此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第二段中“吾至爱汝,

即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话,则是直接提出

了全文的中心。第四段集中抒发了“吾真真不能忘汝也”

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

的感情,呼应了中心句中的“吾至爱汝”。第五段逐层深

入地论述了“天下人之不当死而死……此吾所以敢率性就

死不顾汝也”这段话所包含的道理,呼应了中心句中的“

即此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第七段围绕着“汝幸

而偶我……卒不忍独善其身”这个中心句,慨叹“幸”与

“不幸”,实际上也是紧扣中心:“幸”,“吾至爱汝”;

“不幸”,使自己“就死”。第八段希望妻子“当尽吾意”,

这里的“吾意”,就是遗书的中心,以此结束全文。

8.有人说,很多革命烈士的遗书往往写得激昂慷慨、大义凛

然,而《与妻书》却写得如此委婉,“汝忆否?”一段近乎

闲情逸致。你怎么看?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

这是一封非同寻常的绝笔书,因为担心妻子不理解

而产生误会,因此处处要做安慰与解释;再则,写爱得深

——爱妻子,爱生活,更见其精神境界之高,死得伟大。

微任务5:走进批判思维

9.秦王在读了李斯的《谏逐客书》后,就采纳了此谏议,取

消了逐客令。有人认为这与该文章具有强烈的针对性有

关。请你谈谈对这一观点的认识。

示例:观点一:《谏逐客书》是针对具体事件而发,

利国利民。《谏逐客书》的针对性,从内容上来说,是针

对逐客这一事件而发的,全文紧扣逐客之事以论说其危

害。文章的这种处理方式很高明。逐客之事的起因是韩国

人郑国劝秦王修筑一条灌溉渠,其目的是以浩大的工程耗

答:

费秦国的财力,使之不能对外用兵。文章如果就此事进行

辩解,显然是不明智的。李斯避开这个起因不谈,只抓住

逐客对秦国造成的危害来论说,完全从秦国的利益着眼,

这就容易使秦王接受。另外,李斯当时虽然是无辜受牵

连,但是他在上书时完全没有言及个人利益,一字一句皆

为国计民生着想。本文针对逐客对秦国的不利来论说,正

是为国计民生着想的体现。

观点二:《谏逐客书》针对特定对象而发,有的放矢。李

斯上书,就是专门给秦王嬴政看的。因此,李斯就要去揣

摩秦王的想法,迎合秦王的心理需求,否则就很容易碰

壁。当时秦王嬴政最大的愿望是统一天下,凡是违背这一

愿望的意见,就难以被他接受;凡是利于实现这一愿望的

意见,就容易被他接受。李斯紧紧抓住秦王的这一心理,

把秦国的霸业作为整篇文章的灵魂,贯串始终。李斯在论

说的一开始便以秦王嬴政的祖先通过重用客卿所达到的成

就去吸引秦王的注意,接着又把重用客卿提到“跨海内、

制诸侯之术”的高度,然后又以古代五帝三王“不却众

庶”从而成就无敌的功业的事例来打动秦王。总之,文章

的每个层次都在反复论述这样一个根本的利害关系:纳客

就能统一天下,逐客就有衰亡的危险。以利劝之,以害怵

之,这样就紧紧抓住了秦王的心,从而使秦王顺理成章地

接纳其意见,收回逐客令,最终达到上书的目的。

10.有人认为,林觉民作为革命战士,在参加起义之时应以家

国大事为念,不应为儿女私情挂心,但在《与妻书》中,

林觉民却用了大量篇幅陈说儿女私情,似乎有损其光辉形

象。请结合文章内容,谈谈你的看法。

示例一:作为一名革命战士,心怀儿女私情并不损其

光辉形象。一位革命战士如果对儿女私情毫不顾念,很难

想象,他的革命热情会有多浓烈。在《与妻书》中,“吾

充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不

顾汝也”“亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,

答:

为天下人谋永福也”等句,充分体现了作者顾全大局、勇

于奉献的高尚人格,可以说,他不愧为一名革命战士!

示例二:作为一名革命战士,心胸所怀岂能只是儿女私情?

《与妻书》中,“吾至爱汝”“吾居九泉之下遥闻汝哭声,

当哭相和也”“则吾之死,吾灵尚依依旁汝也”等句,都表

现出作者对妻子依依不舍的深情。作者在文中花大量笔墨

陈述私情,一方面削弱了他对祖国、人民爱的深度,另一

方面也显得他优柔寡断,顾虑重重。因此,作者如此写作

有损其光辉形象。(言之成理即可)

[联读——比较与探究]

微任务6:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

11.请阅读林觉民《与妻书》和下文夏明翰烈士写给妻子郑家

钧的信,谈谈自己的感想。

亲爱的夫人钧:

同志们曾说世上惟有家钧好,今日里才觉你是巾帼

贤。我一生无愁无泪无私念,你切莫悲悲凄凄泪涟涟。张

眼望,这人世,几家夫妻偕老有百年。抛头颅,洒热血,

明翰早已视等闲。“各取所需”终有日,革命事业代代传。

红珠①留着相思念,赤云②孤苦望成全,坚持革命继吾

志,誓将真理传人寰!

【注】夏明翰(1900—1928),字桂根,湖南省衡阳县人。

1917年,出身豪绅家庭的夏明翰违背祖父心愿报考新式学

校。1919年在衡阳参加学生爱国运动。1921年加入中国共

产党。1928年2月,在汉口被敌人逮捕。1928年3月20日,

夏明翰在武汉汉口余记里被杀,时年28岁。①红珠:夏明

翰曾赠予郑家钧一颗红珠,以寄相思。②赤云:指夏明翰

的女儿夏赤云。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

示例:在两封给妻子的信的字里行间,我们看到了

志存高远、深明大义,看到了从容淡定、慷慨赴死。他们

也有父母双亲,也有妻子儿女,但他们把“小爱”升华为“

大爱”,割舍儿女私情,牺牲个人和家人的幸福,用鲜血

和生命去实践自己的信仰和追求。正是因为有了这种以国

家和民族前途为念的家国情怀,中华民族才能历经苦难而

不衰,屹立于世界民族之林而不倒。

(二)课外联读

12.阅读下面材料,完成题目。

铁血柔情林觉民

林觉民字意洞,号天外生。从小便被父亲过继给了他

的叔父林孝颖。叔父对林觉民寄予厚望,希望他可以在仕

途上达到自己无法企及的人生高度,为林家光宗耀祖。林

觉民13岁那年,望子成龙的林孝颖把他送去参加科举童子

试,厌恶科举的叛逆少年林觉民进了考场,竟在试卷上写

下“少年不望万户侯”七个字后便转身大步离开了。

男儿有志不在年高。青涩年纪的林觉民早早就立下了

“中国非革命无以自强”的志向,大量阅读进步书刊,还给

自己取了“抖飞”“天外生”的号,从字义上可以看出,林觉

民渴望做展翅高飞、打拼出一方天地的热血男儿。林孝颖

看着爱子从懵懂少年成长为进步青年,不免喜忧参半,甚

至可以说忧大于喜。他担心儿子在这条路上走得太决绝,

更担心有朝一日白发人送黑发人……当这样的担心越来越

多的时候,他做出了一个决定——让林觉民娶妻成家。

1905年,18岁的林觉民迎娶了比他小一岁的陈意映。

陈意映出身名门,不仅知书达理,还通晓文墨。林觉民与

陈意映可谓“一见钟情,爱由心生”,当时,他们的家非常

清贫,只有一张床、一张桌和两把椅子。但是陈意映并不

在意,有林觉民这样英俊潇洒、才志冲天的男子做夫君,

她心满意足。

1907年,林觉民与陈意映婚后仅两年,甜蜜的日子刚

开了个头,但为了实现革命理想,他毅然前往日本自费留

学去了。林觉民到日本后不久,就加入了同盟会。林觉民

对远离陈意映一直心怀歉意。留学日本后,他曾写有一篇

记录两人缱绻情感生活的文章《原爱》,文中写道:“吾

妻性癖好尚,与君绝同,天真浪漫真女子也。”从中可以

看到林觉民对妻子的怜爱之情。

1911年春天,当林觉民以学校正在放樱花假为名,风

尘仆仆地从日本归来时,陈意映又惊又喜。关于丈夫此行

的目的,陈意映是后来才知道的——当时黄兴在香港筹划

广州起义,对林觉民委以重任。那些日子,林觉民异常忙

碌,根本不能如陈意映所期望的那样朝夕相对。陈意映虽

有不悦,可是并无怨言。对她来说,有理想有追求的林觉

民才是她最爱的丈夫。

革命起义需要武器弹药,没有财政补贴,如何是好?

林觉民就在西禅寺召集人马自己动手制造炸药,炸药准备

妥当的时候,运输又成了一个严重的问题。林觉民眉头一

皱计上心来:把炸药装进棺材,然后找一个女人装成寡妇

护送棺材去香港。林觉民本想要自己的妻子来完成这一任

务,可是当时陈意映已怀着他们的第二个孩子,无法成

行。1911年4月的一天,林觉民对妻子说:“我去趟香港就

回来。”陈意映料想不到,这一次的分离竟成永别。

广州起义的前三天,即1911年4月24日深夜,万籁俱

寂。在临近江边的一栋小楼里,林觉民想到尚未成功的革

命,想到家中牵挂自己的妻儿和父亲,眼泪突然落了下

来。他不是贪生怕死之人,但是他有太多的不舍和难过,

于是提笔在两块方巾上写下了著名的《禀父书》和《与妻

书》。林觉民写写停停,伤情处,曾几次“不能竟书而欲

搁笔”,方巾上的字眼便越来越小,都小到蝇头了,林觉

民还是不想停下来,他满腔的爱此时已浓稠到了极点。那

一刻,林觉民非常希望手里的方巾大得没边儿,让他能够

淋漓尽致地向陈意映表达他绵延不绝的爱。24岁的林觉民

在月光下辗转难眠,不知不觉写到天已破晓,他把方巾折

叠包好交给朋友,郑重嘱托道:“我死,幸为转达。”

广州起义失败后,两广总督张鸣岐与水师提督李准会审林

觉民,惊见一个剪了短发的美少年“侃侃而谈,畅论世界

大势”并表示“只要革除暴政,建立共和,能使国家安

强,则吾死瞑目矣”,这个美少年就是林觉民。林觉民说

到痛处,难以遏制激动的情绪,把身上的镣铐挥得哐哐作

响。李准被打动了,命人把镣铐解开,允以纸笔。在林觉

民口含血痰却含而不吐之时,李准更是亲手拿了痰钵,走

到他身边。两广总督张鸣岐亦很动容,他曾发出这样的感

叹:“惜哉!林觉民面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如

雪,真算得上奇男子。”当时有人劝总督大人为国留才,

而张鸣岐认为这种英雄人物万不可留给革命党,遂下令处

死。死亡来临时,林觉民面容平静,甚至没有多眨一下眼

睛,“吾辈此举,事必败、身必死,然吾辈身死之日距光

复期必不远矣”。他用坚定的信念为革命殉情,豪气干

云。

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,不正确的一项

是( )

A.林觉民婚后两年便加入同盟会,并远赴日本寻找革命

真理,但他也没有忘记心爱的妻子,这期间还写文章

思念赞美妻子。

B.起义前夕的一天,林觉民彻夜未眠,在方巾上写下给

父亲和妻子的信,并准备以此作为临上战场前与亲人

的诀别之言。

A

C.本文记叙、议论、描写、抒情多种表达方式相结合,

行文详略得当,感情饱满,并且语言生动形象,极富

文学性。

D.本文通过对林觉民革命经历及情感生活的描写,把一

个铁血柔情、豪气干云的革命英雄形象有血有肉地展

现在我们面前。

【解析】 “远赴日本寻找革命真理”理解不准确,原文表述

是“为了实现革命理想”。“加入同盟会,并远赴日本”有

误,应为“远赴日本后不久加入了同盟会”。

(2)林觉民的“铁血”表现在哪些方面?请简要概括。

答:______________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________

(3)文章最后一段有何作用?请简要分析。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

①加入同盟会,不惜牺牲亲情,为革命积极奔走;

②怀着杀身成仁的决心,参加广州起义;③面对敌人的审

讯大义凛然,侃侃而谈,畅论世界大势,从容赴死。

①正面写出了林觉民视死如归、大义凛然的高大形

象;②侧面烘托,敌人都为之折服,使林觉民的形象更加

高大丰满;③表达了作者对林觉民的崇敬、赞美、惋惜之

情,增强了文章的艺术感染力。

微任务7:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

生命的动力

益 明

有关李斯的生平的史料不多,今人所依据的也主要是司马迁《史记》中的相关章节。《谏逐客书》是中国文学史上很重要的作品,我们很多人在中学都读过。当时,在秦国强大的压力之下,很多诸侯国都派出说客游说秦王,企图以此化解来自强秦的威胁。秦国的宗室大臣看穿了这些说客的计谋,请秦王驱逐所有外国来的士人。李斯出身楚国,后来跟随荀况学习,不是秦国本地人,当然在被驱逐的行列。

李斯为此向秦王上书,这就是那篇著名的《谏逐客书》。李斯列举了外来的人才、物产对秦国的益处之后总结说:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”这篇文章有理有据、痛快淋漓,一下子就把秦王说服 了。李斯不仅重新回到了秦国,而且很快就受到了重用。李斯在这里不仅强调了外国的人才对秦国有用,还特别强调了外国来秦国寻求功名的士人都愿意效忠秦王。

我们知道,李斯与韩非都曾经拜荀况为师,是同学。而 且,从后来李斯《对二世书》中我们可以知道,李斯对韩非的

学问与理论崇拜至极,甚至把韩非的话说成是“圣人之论”。那么,他是怎样对待这位令自己崇拜不已的同学的呢?《史 记·韩非列传》说:“韩非……与李斯俱事荀卿,斯自以为不如非。……秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:‘嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!’李斯曰:‘此韩非之所著书 也。’……韩王始不用非,及急,乃遣非使秦。秦王悦之,未信用。李斯、姚贾害之,毁之曰:‘韩非,韩之诸公子也。今王欲并诸侯,非终为韩不为秦,此人之情也。今王不用,久留而归之,此自遗患也,不如以过法诛之。’秦王以为然,下吏治非。李斯使人遗非药,使自杀。韩非欲自陈,不得见。秦王

后悔之,使人赦之,非已死矣。”我们在这里特别要注意两 点。第一,李斯陷害韩非所使用的理由,恰恰就是当年自己被驱逐的理由。在这里,李斯口气一转,说外国人不能效忠秦 王,这是人之常情。看到这里,我们对那篇精彩的《谏逐客 书》的夸奖就要大打折扣了,因为,它不是出于内心的信仰,而是出于个人利益的需要,写得再好,也是假的。第二,李斯在《谏逐客书》中明确指出,如果把这些外国的人才驱逐掉,不仅秦国不能利用他们的才能,还会逼着他们到别国去效劳,因此,“逐客”是“资敌”,对敌国有好处。为了避免韩非可能帮助其他的国家与秦国作对,就不能把韩非驱逐,而要把他

杀掉。为了杀掉韩非,李斯教唆秦王诬陷韩非,找到把柄把他杀掉。而且,李斯在极度的嫉妒中依然保持着清醒的头脑,对于可能的竞争敌手一定要斩草除根。看到秦王还没有下定决 心,就把韩非毒死在狱中了。果然,秦王很快就后悔了,但 是,韩非已死。所有心肠险恶、残酷无情的人看到这里恐怕都要抚膺长叹、自愧不如了。

崇拜李斯的中国知识分子常常说:陷害韩非是李斯一生中的污点,但是,瑕不掩瑜,李斯仍然不愧为一个伟大的人物。那么,让我们来看看这个伟大的人物的胸怀与抱负吧。《史记·李斯列传》有这样一段记载:“李斯……从荀卿学帝王之术。

学已成……欲西入秦,辞于荀卿曰:‘斯闻得时无怠,今万乘方争时,游者主事。今秦王欲吞天下,称帝而治,此布衣驰骛之时而游说者之秋也。处卑贱之位而计不为者,此禽鹿视肉,人面而能强行者耳。故诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困。久处卑贱之位,困苦之地,非世而恶利,自托于无为,此非士之情也。故斯将西说秦王矣。’”李斯学成后辞别自己的老师, 说:对人最大的辱骂就是卑贱,人生最大的悲哀就是穷困。处在卑贱的地位,生活在穷困之中,而批评社会,鄙夷利益,这不是做士人的心胸。这一段是李斯对自己人生志向的总结,他的人生动力就是追求高贵的地位、物质的利益,除此之外,都

不在话下。为了达到这个目的,他把自己的才能与本领都用上了。而且,他的目的也的确达到了。他不仅自己位极人臣,而且儿子都娶了公主,女儿都嫁了皇子,过生日时来给他祝寿的大臣充斥门庭。

李斯在《谏逐客书》中向秦王表示忠心,但是,他对秦始皇没有丝毫的忠诚。秦始皇死前写信给公子扶苏,要把兵权交给大将蒙恬,并让扶苏前来丧葬,继承大统。但是,赵高向李斯陈说了厉害,告诉他:扶苏、蒙恬一旦得志,你就没戏啦。于是,他与赵高一起封闭秦始皇的死讯,伪造遗诏,陷害了扶苏、蒙恬,扶持胡亥当上了皇帝。这是秦朝灭亡的开始,而

李斯作为丞相,在其中起了决定性的作用。如果说,在这件事上赵高是主谋,并不是因为李斯比赵高高尚,仅仅是在赵高那里李斯遇到了更高明、更险恶的人,李斯最后惨死在赵高的手里,一点儿也不奇怪。

赵高、李斯纵容胡亥骄奢淫逸、压榨百姓、迫害大臣,导致普天下之人对他们怨愤不已,六国旧族与陈胜、吴广纷纷起义,逼近首都咸阳。二世质问李斯,李斯为了保住自己的爵禄地位,运用超人的辩才,教导胡亥:做皇帝不能为天下服务,而要让天下为你服务。为人服务的人是下贱人,被人服务的人才是尊贵的人。怎样才能让天下人都为你服务呢?你要对

所有人严加监视,用酷刑惩罚他们。他举了一个例子。把灰土洒在道路上本来是很小的过错,但是商鞅对这个人施了残酷的肉刑。百姓看见这样小的过错都要受到那样残酷的刑法,因此就会俯首帖耳为你服务了。李斯进一步劝说胡亥要自我放纵、享尽人间之乐,并无耻地说:这样才能算是贤明的帝王。决不能让仁义的道德、忠烈的感情、大臣的谏说等妨害了自己作威作福、压榨人民。作为这种行为的理论基础,李斯说:皇帝要限制一切,但不能被任何东西限制。听了李斯的劝告,胡亥变本加厉地搜刮民脂民膏、残害百姓,对人民敲诈勒索多的官吏被称为“明”,使用酷刑杀人多的官吏被称为“忠”。人民

怨声载道,起义军获得了广泛的支持,这是导致秦朝灭亡的根本原因。所以,司马迁说李斯不忠于秦朝,是很精辟的。李斯的智慧仅仅是为了保证自己飞黄腾达,而秦朝的江山天下不是他真正关心的。

【深度点评】作为年轻人,上进心就是前进的动力,无穷的上进心会产生废寝忘食而发愤的动力,我们会努力地踩着巨人的肩膀让自己更加强大,我们用竹的风骨、梅的精神、松的高傲让自己披荆斩棘,破冰而出!终有“会当凌绝顶,一览众山小”之日。但是当上进心遭遇了残酷的现实而变成了欲望,对权力的欲望,对物质的欲望,欲望让自己把成功建立在了别人的

不幸之上,欲望让自己丢失了敬畏生命的本能,欲望让自己忘记了初衷,自己便不再是自己。当然,李斯的可悲之处并不在于忘记初衷,而是信奉“人性本恶”,枭雄会为自己的惨淡收场而感到悔恨,这悔恨更多的是对自己的怜悯,而非对天下苍生。

与妻书

陈觉[注]

云霄我的爱妻:

这是我给你的最后的信了,我即日便要被处死了,你已有身孕,不可因我死而过于悲伤。他日无论生男生女,我的父母会来抚养他的。我的作品以及我的衣物,你可以选择一些给他留作纪念。

你也迟早不免于死,我已请求父亲把我俩合葬。以前我们都不相信有鬼,现在则唯愿有鬼。“在天愿为比翼鸟,在地愿为并蒂莲,夫妻恩爱永,世世缔良缘。”回忆我俩在苏联求学

时,互相切磋,互相勉励,课余时闲谈琐事,共话桑麻,假期中或滑冰或避暑,或旅行或游历,形影相随。及去年返国后,你路过家门而不入,与我一路南下,共同工作,你在事业上、学习上所给我的帮助,是比任何教师、任何同志都要大的。尤其是前年我本已病入膏肓,自度必为异国之鬼,而幸得你的殷勤看护,日夜不离,始得转危为安。那时若死了,可说是轻于鸿毛,如今之死,则重于泰山了。

前日,父亲来看我时还在设法营救我们,其诚是可感的,但我们宁愿玉碎却不愿瓦全。父母为我费了多少苦心才使我们成人,尤其我那慈爱的母亲,我当年是瞒了她出国的。我的

妹妹时常写信告诉我,母亲天天为了惦念她的远在异国的爱儿而流泪,我现在也懊悔此次在家乡工作时竟不曾去见她老人家一面,到如今已是死生永别了。前日父亲来时我还活着,而他日来时只能看到他的爱儿的尸体了。我想起了我死后父母的悲伤,我也不觉流泪了。云!谁无父母,谁无儿女,谁无情人,我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。“大丈夫不成功便成仁”,死又何憾!

此祝

健康并问王同志好

觉 手书

一九二八一?一?

【注】陈觉,1903年生,湖南醴陵人;赵云霄,1906年 生,河北阜平人。在莫斯科中山大学学习期间,二人由相识到相知,最终结为革命伉俪。1927年9月两人同时回国,先在东北,后到湖南从事革命工作。1928年两人先后被捕入狱。1928年10月14日,陈觉在长沙英勇就义,时年25岁。而次年3月26日,赵云霄为孩子喂完最后一次奶,在长沙从容赴死,年仅23岁。令人痛心的是,被祖父母从监狱接出后抚养的小启明,并没有像母亲希望的那样“长大成人”,而终因体弱多病在4岁时夭折。一个家庭就这样全部奉献给了革命事业!

【深度点评】一位是伟大的共产主义战士,一位是卓越的旧民主主义革命者,他们都有缠绵悱恻的儿女柔情,他们更有天下为公的壮志豪情。他们都英年早逝,他们都留下了给妻子的真挚深情——陈觉与林觉民,用他们的博大胸怀和丰功伟绩诠释着“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的真正含意,启迪着我们以天下人为念,为实现生命的崇高价值而奋勇向 前!

13.《生命的动力》《与妻书》这两篇文章在语言上有什么不

同点?

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

14.陈觉的《与妻书》与林觉民的《与妻书》在结构上有什么

共同点?

答:________________________________________________

《生命的动力》语言严谨中不乏幽默讽刺,如“陷害

韩非是李斯一生中的污点,但是,瑕不掩瑜,李斯仍然不愧

为一个伟大的人物。那么,让我们来看看这个伟大的人物的

胸怀与抱负吧”。《与妻书》语言通俗易懂,而又充满真情。

都是先交代现状,接着回忆往事,最后叮嘱爱妻。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.曹昇《流血的仕途——李斯与秦帝国》(中信出版社)

2.朱生豪、林觉民、林徽因等《亲爱的,见字如面》(湖南文艺出版社)

单篇阅读

1.何银基《决绝和依恋》

2.陈章《林觉民百年祭》

微任务8:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

15.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:李斯是一个天生的政客,无可挑剔的丞相。他的

《谏逐客书》,他推行的郡县制,他改革的书写制、币制

甚至他对不同思想焚书坑儒的残酷镇压方法,无不彰显了

他的政治手腕和优秀的决断力。名相李斯,一生荣耀却在

最后留给后人万世遗憾。历史的车轮转过千年,李斯的悲

剧从未停止过上演。有多少本该留名汗青的俊杰在最接近

成功的时刻,被自己的过去束缚,将自己坚守的信念抛

弃,沦为一介庸人,留给翻看历史的我们一声沉重的叹

息。

示例二:古往今来,无数仁人志士为国奋斗终生,他们没

有为情所障目,因此而为今人所仰,后人所慕。比如林觉

民,就在《与妻书》中挥泪唱出一曲“草木为之含悲,风

云因而变色”的悲壮挽歌。他为何能够做出如此的选择?

正是因为他能够不为儿女私情所障目。毛泽东在儿子壮烈

牺牲后表现出的理智,难道不是他创下“欲与天公试比高”

伟大业绩的原因?对待亲属家人从来没有特殊要求的彭德

怀,若不是不为情所障,又何有“谁敢横刀立马?唯我彭

大将军”的英雄气概?

答:__________

略

【情境任务清单】

16.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)下面是两千二百多年前,二十出头的李斯看到天下大势

大变决定去秦国打拼时辞别老师荀子时说的话,请结合《

谏逐客书》的背景,谈谈你的感想。

处卑贱之位而计不为者,此禽鹿视肉,人面而能强行者

耳。故诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困。久处卑贱之位,

困苦之地,非世而恶利,自托于无为,此非士之情也。

(2)学校的板报栏内,打算出一期推介《谏逐客书》与《与

妻书》两篇文章的宣传语,请你拟写两段富有文采的文

字,各100字左右。

【分享展示】

选择任务:__________

提示:李斯出身寒微,但是他不甘居卑贱,

西入秦为自己争取到一条发挥才能的道路;秦王逐客之

时,李斯虽为羁旅之臣,然其抗言陈词,有一种不可抑制

的气势,竟能使秦王收回成命,由逐客变为留客、用客、

(1)

实践成果:

重客。当我们步入社会打拼时,要早一步去努力去奋斗,

去争取更好的平台和机遇,这才能有展示自己才能的机会。,

【参考译文】

人处卑贱之位,而不想着去求取功名富贵,就如同禽

兽一般,只等看到现成的肉才想去吃,白白长了一副人的

面孔勉强直立行走。所以最大的耻辱莫过于卑贱,最大的

悲哀莫过于贫穷。长期处于卑贱的地位和贫困的环境之

中,(却还要)非难社会、厌恶功名利禄,标榜自己与世无

争,这不是士子的本愿。

【分享展示】

选择任务:____________

示例:《谏逐客书》:一言可以兴邦,一言

可以丧邦。李斯之言,可谓兴邦之言。《谏逐客书》所表

现出来的鲜明的论点,确凿的论据,严密的论证,高屋建

瓴的气势着实令人叹服;其恣肆宏丽的艺术表现手法为后

人所倾倒,不愧为千古传诵的名篇。,《与妻书》:《与妻

书》穿越百年时光,追述一代革命先驱林觉民的家国真情

大爱。一封《与妻书》,九曲回肠,然而无情未必真豪

(2)

实践成果:

杰,有情如何不丈夫。一封《与妻书》,儿女情长,英雄

气壮。英雄之气,儿女之情,两者交相辉映,时隔百年,

读之依然令人落泪心恸。

第五单元

11 谏逐客书 *与妻书

语文 必修下册

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:梳理、积累两文中重要的文言基础知识。

2.思维目标:赏析两文不同的行文艺术特色、语言风格。

3.审美目标:把握文章的思想观点,注意论证和说理的方法。

4.文化目标:在学习生活中养成用文章表达自己意见的习惯。

[情境导引 任务驱动]

《谏逐客书》《与妻书》均题为“书”,却是不同文体。“谏逐客书”的“书”不是书信,而是上书、奏章,是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。《与妻书》形式上是一封信,实际上是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文;或者说更是一首充满着悲情、亲情和豪情的令人一咏三叹的革命情 歌。学习这两篇文章要注意体会写作目的和写法的不同。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、通假字、词类活用、古今异义、翻译句

子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《谏逐客书》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①____________ ②__________________________

事实论证

驱逐客卿将致秦之危亡

2.阅读《与妻书》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①_____________ ②_____________

献身救国

爱妻之情

微任务3:鉴赏语言之美

3.具体说明《谏逐客书》哪些地方采用了对比论证的方法。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

本文通篇运用对比法展开论证,正反并论,利害对

举,反复对比,透彻有力。第1段中,四位君王“以客之功”

的事实,是正面例证;“向使……”一转,则折入反面推

理。第2段中,“用外物”与“逐客卿”、“重物”与“轻人”对

举,以及第1与第2两段古今对举,同样是对比论证。第3段

中,五帝三王广纳人才无敌于天下与今秦王“却宾客”“藉寇

兵而赍盗粮”一正一反、一古一今,也是对比论证。

4.说说铺陈手法在《谏逐客书》中的运用及其表达作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

在1、2两段中,作者列举了大量事实做论据,采用

了极力铺陈的手法。铺陈最忌烦琐、臃肿,本文运用角度

变化、句式变化和用词变化,使文气饱满,气势充沛,文

字生动,因而大大增强了文章的说服力。

5.《与妻书》作者本无意为文,然而该文却成为天下之至

文。叙儿女之情,言革命之理,情理交融,相互映衬,字

字出自肺腑,句句撼人心灵。其语言修辞特色尤为突出。

试分析反衬、对比两种修辞手法在本文中运用的效果。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)反衬。如作者以昔日夫妻的甜甜蜜蜜的幸福反衬

今日永诀之悲。“回忆后街之屋,……及今思之,空余泪

痕”第一句,详细叙述了“双栖之所”的位置:“入”什么地

方,“穿”什么地方,“过”什么地方,又怎样“折”……如

此不避琐碎,是为了突出这“双栖之所”,因为这里是凝

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

聚着最为珍贵的幸福回忆的地方。第二句写某夜并肩私语

的柔情蜜意。“窗外疏梅筛月影,依稀掩映”,这是诗一

般的景。这诗一般的景是为了烘托诗一般的情。“何事不

语?何情不诉?”用反诘句式又把这种“情”加以深化。

以上两句虽是不加任何修饰地叙说往事,但昔日的恩恩爱

爱却历历如在眼前。这段美好的生活图景有力地反衬了今

日生离死别之悲。“及今思之,空余泪痕”8个字就使人感

到字字是血,字字是泪。(2)对比。为了让妻子明白自己“

敢率性就死不顾汝”的道理,作者就“死”这个问题做了多方

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

面的对比。首先以“愿”与“今日事势”对比。接着“天

灾可以死,……国中无地无时不可以死”这个排比句连用

了5个“死”字,有力地说明了在当时的中国,摆在善良人民

面前的只有一条死路。经这一对比,说明“相守以死”的

“愿”,在今日之中国是绝对不可能的。“到那时使吾眼睁睁

看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?”

这两个反问句就是对比后得出的结论。这个结论不仅有力

地说明了“相守以死”的“愿”不可能实现,而且还暗含着这

样的意思:与其死于“天灾”“盗贼”“瓜分”和“奸官污吏”之

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

手,莫如死于革命,进一步引导妻子赞同自己所做的选

择。其次用“即可不死”和“死”对比。“不死”将会是

怎样的情况?“离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石”,

这种痛苦与“死”的痛苦相比如何呢?“较死为苦”。经

这一对比,结论当然不言而喻:生不如死;死,不如为革

命而死。这一段用了5个反问句,作用是引导妻子从比较中

自己得出结论,从而理解作者“敢率性就死不顾汝”的革命

行动。第五段主要用了对比说理,但“理”中寄寓了作者的“

情”。因为对比是从“吾诚愿与汝相守以死”的“情”出发的,

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

对比得出的结论——“率性就死”也是出于“爱汝一念”之

“情”的。其他段落也用了对比。如:“汝幸而偶我,又何

不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之

中国!”用“幸”和“不幸”的反复对比,既突出了对妻

子的依依难舍之“情”,更突出了不得不舍之“理”。(能

结合文中的句子简要分析即可)

微任务4:感受情感之真

6.在《与妻书》一文中作者回忆了哪几个生活场景?本文又

是如何做到感人至深的?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

一忆生死之争论;二忆新婚燕尔、两人双栖之所;三

忆六七年前远行未告以及十余日前欲告又止的情景。

第一件事是关于夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿先死

而“留苦”给妻子。第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明

自己真真不能忘记爱妻。第三件事是两次离家未能将实情

告诉妻子的原因和心情,说明自己“至爱”妻子,怕妻子担

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

受不起深重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者

生前对妻子的眷恋之深,为妻子着想,用事实说明自己绝

不是一个无情的人。同时,也写出了作者舍不得离开妻子

时的悲痛心情。在这样的情况下,作者仍然义无反顾地参

加革命战斗,可见其爱国情感之深达到了何种地步!

7.在《与妻书》这封遗书中,作者反复强调“吾至爱汝,即此

爱汝一念,使吾勇于就死也”这一中心思想。这一中心思想

是怎样贯穿全文的?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

文章第一段“吾作此书时,……故遂忍悲为汝言之”

这段话,说明了写遗书时的心情和原因,在说明心情时即

深含“吾至爱汝”的感情,而说明原因则正是为了引出“即

此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第二段中“吾至爱汝,

即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话,则是直接提出

了全文的中心。第四段集中抒发了“吾真真不能忘汝也”

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

的感情,呼应了中心句中的“吾至爱汝”。第五段逐层深

入地论述了“天下人之不当死而死……此吾所以敢率性就

死不顾汝也”这段话所包含的道理,呼应了中心句中的“

即此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第七段围绕着“汝幸

而偶我……卒不忍独善其身”这个中心句,慨叹“幸”与

“不幸”,实际上也是紧扣中心:“幸”,“吾至爱汝”;

“不幸”,使自己“就死”。第八段希望妻子“当尽吾意”,

这里的“吾意”,就是遗书的中心,以此结束全文。

8.有人说,很多革命烈士的遗书往往写得激昂慷慨、大义凛

然,而《与妻书》却写得如此委婉,“汝忆否?”一段近乎

闲情逸致。你怎么看?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

这是一封非同寻常的绝笔书,因为担心妻子不理解

而产生误会,因此处处要做安慰与解释;再则,写爱得深

——爱妻子,爱生活,更见其精神境界之高,死得伟大。

微任务5:走进批判思维

9.秦王在读了李斯的《谏逐客书》后,就采纳了此谏议,取

消了逐客令。有人认为这与该文章具有强烈的针对性有

关。请你谈谈对这一观点的认识。

示例:观点一:《谏逐客书》是针对具体事件而发,

利国利民。《谏逐客书》的针对性,从内容上来说,是针

对逐客这一事件而发的,全文紧扣逐客之事以论说其危

害。文章的这种处理方式很高明。逐客之事的起因是韩国

人郑国劝秦王修筑一条灌溉渠,其目的是以浩大的工程耗

答:

费秦国的财力,使之不能对外用兵。文章如果就此事进行

辩解,显然是不明智的。李斯避开这个起因不谈,只抓住

逐客对秦国造成的危害来论说,完全从秦国的利益着眼,

这就容易使秦王接受。另外,李斯当时虽然是无辜受牵

连,但是他在上书时完全没有言及个人利益,一字一句皆

为国计民生着想。本文针对逐客对秦国的不利来论说,正

是为国计民生着想的体现。

观点二:《谏逐客书》针对特定对象而发,有的放矢。李

斯上书,就是专门给秦王嬴政看的。因此,李斯就要去揣

摩秦王的想法,迎合秦王的心理需求,否则就很容易碰

壁。当时秦王嬴政最大的愿望是统一天下,凡是违背这一

愿望的意见,就难以被他接受;凡是利于实现这一愿望的

意见,就容易被他接受。李斯紧紧抓住秦王的这一心理,

把秦国的霸业作为整篇文章的灵魂,贯串始终。李斯在论

说的一开始便以秦王嬴政的祖先通过重用客卿所达到的成

就去吸引秦王的注意,接着又把重用客卿提到“跨海内、

制诸侯之术”的高度,然后又以古代五帝三王“不却众

庶”从而成就无敌的功业的事例来打动秦王。总之,文章

的每个层次都在反复论述这样一个根本的利害关系:纳客

就能统一天下,逐客就有衰亡的危险。以利劝之,以害怵

之,这样就紧紧抓住了秦王的心,从而使秦王顺理成章地

接纳其意见,收回逐客令,最终达到上书的目的。

10.有人认为,林觉民作为革命战士,在参加起义之时应以家

国大事为念,不应为儿女私情挂心,但在《与妻书》中,

林觉民却用了大量篇幅陈说儿女私情,似乎有损其光辉形

象。请结合文章内容,谈谈你的看法。

示例一:作为一名革命战士,心怀儿女私情并不损其

光辉形象。一位革命战士如果对儿女私情毫不顾念,很难

想象,他的革命热情会有多浓烈。在《与妻书》中,“吾

充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不

顾汝也”“亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,

答:

为天下人谋永福也”等句,充分体现了作者顾全大局、勇

于奉献的高尚人格,可以说,他不愧为一名革命战士!

示例二:作为一名革命战士,心胸所怀岂能只是儿女私情?

《与妻书》中,“吾至爱汝”“吾居九泉之下遥闻汝哭声,

当哭相和也”“则吾之死,吾灵尚依依旁汝也”等句,都表

现出作者对妻子依依不舍的深情。作者在文中花大量笔墨

陈述私情,一方面削弱了他对祖国、人民爱的深度,另一

方面也显得他优柔寡断,顾虑重重。因此,作者如此写作

有损其光辉形象。(言之成理即可)

[联读——比较与探究]

微任务6:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

11.请阅读林觉民《与妻书》和下文夏明翰烈士写给妻子郑家

钧的信,谈谈自己的感想。

亲爱的夫人钧:

同志们曾说世上惟有家钧好,今日里才觉你是巾帼

贤。我一生无愁无泪无私念,你切莫悲悲凄凄泪涟涟。张

眼望,这人世,几家夫妻偕老有百年。抛头颅,洒热血,

明翰早已视等闲。“各取所需”终有日,革命事业代代传。

红珠①留着相思念,赤云②孤苦望成全,坚持革命继吾

志,誓将真理传人寰!

【注】夏明翰(1900—1928),字桂根,湖南省衡阳县人。

1917年,出身豪绅家庭的夏明翰违背祖父心愿报考新式学

校。1919年在衡阳参加学生爱国运动。1921年加入中国共

产党。1928年2月,在汉口被敌人逮捕。1928年3月20日,

夏明翰在武汉汉口余记里被杀,时年28岁。①红珠:夏明

翰曾赠予郑家钧一颗红珠,以寄相思。②赤云:指夏明翰

的女儿夏赤云。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

示例:在两封给妻子的信的字里行间,我们看到了

志存高远、深明大义,看到了从容淡定、慷慨赴死。他们

也有父母双亲,也有妻子儿女,但他们把“小爱”升华为“

大爱”,割舍儿女私情,牺牲个人和家人的幸福,用鲜血

和生命去实践自己的信仰和追求。正是因为有了这种以国

家和民族前途为念的家国情怀,中华民族才能历经苦难而

不衰,屹立于世界民族之林而不倒。

(二)课外联读

12.阅读下面材料,完成题目。

铁血柔情林觉民

林觉民字意洞,号天外生。从小便被父亲过继给了他

的叔父林孝颖。叔父对林觉民寄予厚望,希望他可以在仕

途上达到自己无法企及的人生高度,为林家光宗耀祖。林

觉民13岁那年,望子成龙的林孝颖把他送去参加科举童子

试,厌恶科举的叛逆少年林觉民进了考场,竟在试卷上写

下“少年不望万户侯”七个字后便转身大步离开了。

男儿有志不在年高。青涩年纪的林觉民早早就立下了

“中国非革命无以自强”的志向,大量阅读进步书刊,还给

自己取了“抖飞”“天外生”的号,从字义上可以看出,林觉

民渴望做展翅高飞、打拼出一方天地的热血男儿。林孝颖

看着爱子从懵懂少年成长为进步青年,不免喜忧参半,甚

至可以说忧大于喜。他担心儿子在这条路上走得太决绝,

更担心有朝一日白发人送黑发人……当这样的担心越来越

多的时候,他做出了一个决定——让林觉民娶妻成家。

1905年,18岁的林觉民迎娶了比他小一岁的陈意映。

陈意映出身名门,不仅知书达理,还通晓文墨。林觉民与

陈意映可谓“一见钟情,爱由心生”,当时,他们的家非常

清贫,只有一张床、一张桌和两把椅子。但是陈意映并不

在意,有林觉民这样英俊潇洒、才志冲天的男子做夫君,

她心满意足。

1907年,林觉民与陈意映婚后仅两年,甜蜜的日子刚

开了个头,但为了实现革命理想,他毅然前往日本自费留

学去了。林觉民到日本后不久,就加入了同盟会。林觉民

对远离陈意映一直心怀歉意。留学日本后,他曾写有一篇

记录两人缱绻情感生活的文章《原爱》,文中写道:“吾

妻性癖好尚,与君绝同,天真浪漫真女子也。”从中可以

看到林觉民对妻子的怜爱之情。

1911年春天,当林觉民以学校正在放樱花假为名,风

尘仆仆地从日本归来时,陈意映又惊又喜。关于丈夫此行

的目的,陈意映是后来才知道的——当时黄兴在香港筹划

广州起义,对林觉民委以重任。那些日子,林觉民异常忙

碌,根本不能如陈意映所期望的那样朝夕相对。陈意映虽

有不悦,可是并无怨言。对她来说,有理想有追求的林觉

民才是她最爱的丈夫。

革命起义需要武器弹药,没有财政补贴,如何是好?

林觉民就在西禅寺召集人马自己动手制造炸药,炸药准备

妥当的时候,运输又成了一个严重的问题。林觉民眉头一

皱计上心来:把炸药装进棺材,然后找一个女人装成寡妇

护送棺材去香港。林觉民本想要自己的妻子来完成这一任

务,可是当时陈意映已怀着他们的第二个孩子,无法成

行。1911年4月的一天,林觉民对妻子说:“我去趟香港就

回来。”陈意映料想不到,这一次的分离竟成永别。

广州起义的前三天,即1911年4月24日深夜,万籁俱

寂。在临近江边的一栋小楼里,林觉民想到尚未成功的革

命,想到家中牵挂自己的妻儿和父亲,眼泪突然落了下

来。他不是贪生怕死之人,但是他有太多的不舍和难过,

于是提笔在两块方巾上写下了著名的《禀父书》和《与妻

书》。林觉民写写停停,伤情处,曾几次“不能竟书而欲

搁笔”,方巾上的字眼便越来越小,都小到蝇头了,林觉

民还是不想停下来,他满腔的爱此时已浓稠到了极点。那

一刻,林觉民非常希望手里的方巾大得没边儿,让他能够

淋漓尽致地向陈意映表达他绵延不绝的爱。24岁的林觉民

在月光下辗转难眠,不知不觉写到天已破晓,他把方巾折

叠包好交给朋友,郑重嘱托道:“我死,幸为转达。”

广州起义失败后,两广总督张鸣岐与水师提督李准会审林

觉民,惊见一个剪了短发的美少年“侃侃而谈,畅论世界

大势”并表示“只要革除暴政,建立共和,能使国家安

强,则吾死瞑目矣”,这个美少年就是林觉民。林觉民说

到痛处,难以遏制激动的情绪,把身上的镣铐挥得哐哐作

响。李准被打动了,命人把镣铐解开,允以纸笔。在林觉

民口含血痰却含而不吐之时,李准更是亲手拿了痰钵,走

到他身边。两广总督张鸣岐亦很动容,他曾发出这样的感

叹:“惜哉!林觉民面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如

雪,真算得上奇男子。”当时有人劝总督大人为国留才,

而张鸣岐认为这种英雄人物万不可留给革命党,遂下令处

死。死亡来临时,林觉民面容平静,甚至没有多眨一下眼

睛,“吾辈此举,事必败、身必死,然吾辈身死之日距光

复期必不远矣”。他用坚定的信念为革命殉情,豪气干

云。

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,不正确的一项

是( )

A.林觉民婚后两年便加入同盟会,并远赴日本寻找革命

真理,但他也没有忘记心爱的妻子,这期间还写文章

思念赞美妻子。

B.起义前夕的一天,林觉民彻夜未眠,在方巾上写下给

父亲和妻子的信,并准备以此作为临上战场前与亲人

的诀别之言。

A

C.本文记叙、议论、描写、抒情多种表达方式相结合,

行文详略得当,感情饱满,并且语言生动形象,极富

文学性。

D.本文通过对林觉民革命经历及情感生活的描写,把一

个铁血柔情、豪气干云的革命英雄形象有血有肉地展

现在我们面前。

【解析】 “远赴日本寻找革命真理”理解不准确,原文表述

是“为了实现革命理想”。“加入同盟会,并远赴日本”有

误,应为“远赴日本后不久加入了同盟会”。

(2)林觉民的“铁血”表现在哪些方面?请简要概括。

答:______________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________

(3)文章最后一段有何作用?请简要分析。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

①加入同盟会,不惜牺牲亲情,为革命积极奔走;

②怀着杀身成仁的决心,参加广州起义;③面对敌人的审

讯大义凛然,侃侃而谈,畅论世界大势,从容赴死。

①正面写出了林觉民视死如归、大义凛然的高大形

象;②侧面烘托,敌人都为之折服,使林觉民的形象更加

高大丰满;③表达了作者对林觉民的崇敬、赞美、惋惜之

情,增强了文章的艺术感染力。

微任务7:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

生命的动力

益 明

有关李斯的生平的史料不多,今人所依据的也主要是司马迁《史记》中的相关章节。《谏逐客书》是中国文学史上很重要的作品,我们很多人在中学都读过。当时,在秦国强大的压力之下,很多诸侯国都派出说客游说秦王,企图以此化解来自强秦的威胁。秦国的宗室大臣看穿了这些说客的计谋,请秦王驱逐所有外国来的士人。李斯出身楚国,后来跟随荀况学习,不是秦国本地人,当然在被驱逐的行列。

李斯为此向秦王上书,这就是那篇著名的《谏逐客书》。李斯列举了外来的人才、物产对秦国的益处之后总结说:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”这篇文章有理有据、痛快淋漓,一下子就把秦王说服 了。李斯不仅重新回到了秦国,而且很快就受到了重用。李斯在这里不仅强调了外国的人才对秦国有用,还特别强调了外国来秦国寻求功名的士人都愿意效忠秦王。

我们知道,李斯与韩非都曾经拜荀况为师,是同学。而 且,从后来李斯《对二世书》中我们可以知道,李斯对韩非的

学问与理论崇拜至极,甚至把韩非的话说成是“圣人之论”。那么,他是怎样对待这位令自己崇拜不已的同学的呢?《史 记·韩非列传》说:“韩非……与李斯俱事荀卿,斯自以为不如非。……秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:‘嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!’李斯曰:‘此韩非之所著书 也。’……韩王始不用非,及急,乃遣非使秦。秦王悦之,未信用。李斯、姚贾害之,毁之曰:‘韩非,韩之诸公子也。今王欲并诸侯,非终为韩不为秦,此人之情也。今王不用,久留而归之,此自遗患也,不如以过法诛之。’秦王以为然,下吏治非。李斯使人遗非药,使自杀。韩非欲自陈,不得见。秦王

后悔之,使人赦之,非已死矣。”我们在这里特别要注意两 点。第一,李斯陷害韩非所使用的理由,恰恰就是当年自己被驱逐的理由。在这里,李斯口气一转,说外国人不能效忠秦 王,这是人之常情。看到这里,我们对那篇精彩的《谏逐客 书》的夸奖就要大打折扣了,因为,它不是出于内心的信仰,而是出于个人利益的需要,写得再好,也是假的。第二,李斯在《谏逐客书》中明确指出,如果把这些外国的人才驱逐掉,不仅秦国不能利用他们的才能,还会逼着他们到别国去效劳,因此,“逐客”是“资敌”,对敌国有好处。为了避免韩非可能帮助其他的国家与秦国作对,就不能把韩非驱逐,而要把他

杀掉。为了杀掉韩非,李斯教唆秦王诬陷韩非,找到把柄把他杀掉。而且,李斯在极度的嫉妒中依然保持着清醒的头脑,对于可能的竞争敌手一定要斩草除根。看到秦王还没有下定决 心,就把韩非毒死在狱中了。果然,秦王很快就后悔了,但 是,韩非已死。所有心肠险恶、残酷无情的人看到这里恐怕都要抚膺长叹、自愧不如了。

崇拜李斯的中国知识分子常常说:陷害韩非是李斯一生中的污点,但是,瑕不掩瑜,李斯仍然不愧为一个伟大的人物。那么,让我们来看看这个伟大的人物的胸怀与抱负吧。《史记·李斯列传》有这样一段记载:“李斯……从荀卿学帝王之术。

学已成……欲西入秦,辞于荀卿曰:‘斯闻得时无怠,今万乘方争时,游者主事。今秦王欲吞天下,称帝而治,此布衣驰骛之时而游说者之秋也。处卑贱之位而计不为者,此禽鹿视肉,人面而能强行者耳。故诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困。久处卑贱之位,困苦之地,非世而恶利,自托于无为,此非士之情也。故斯将西说秦王矣。’”李斯学成后辞别自己的老师, 说:对人最大的辱骂就是卑贱,人生最大的悲哀就是穷困。处在卑贱的地位,生活在穷困之中,而批评社会,鄙夷利益,这不是做士人的心胸。这一段是李斯对自己人生志向的总结,他的人生动力就是追求高贵的地位、物质的利益,除此之外,都

不在话下。为了达到这个目的,他把自己的才能与本领都用上了。而且,他的目的也的确达到了。他不仅自己位极人臣,而且儿子都娶了公主,女儿都嫁了皇子,过生日时来给他祝寿的大臣充斥门庭。

李斯在《谏逐客书》中向秦王表示忠心,但是,他对秦始皇没有丝毫的忠诚。秦始皇死前写信给公子扶苏,要把兵权交给大将蒙恬,并让扶苏前来丧葬,继承大统。但是,赵高向李斯陈说了厉害,告诉他:扶苏、蒙恬一旦得志,你就没戏啦。于是,他与赵高一起封闭秦始皇的死讯,伪造遗诏,陷害了扶苏、蒙恬,扶持胡亥当上了皇帝。这是秦朝灭亡的开始,而

李斯作为丞相,在其中起了决定性的作用。如果说,在这件事上赵高是主谋,并不是因为李斯比赵高高尚,仅仅是在赵高那里李斯遇到了更高明、更险恶的人,李斯最后惨死在赵高的手里,一点儿也不奇怪。

赵高、李斯纵容胡亥骄奢淫逸、压榨百姓、迫害大臣,导致普天下之人对他们怨愤不已,六国旧族与陈胜、吴广纷纷起义,逼近首都咸阳。二世质问李斯,李斯为了保住自己的爵禄地位,运用超人的辩才,教导胡亥:做皇帝不能为天下服务,而要让天下为你服务。为人服务的人是下贱人,被人服务的人才是尊贵的人。怎样才能让天下人都为你服务呢?你要对

所有人严加监视,用酷刑惩罚他们。他举了一个例子。把灰土洒在道路上本来是很小的过错,但是商鞅对这个人施了残酷的肉刑。百姓看见这样小的过错都要受到那样残酷的刑法,因此就会俯首帖耳为你服务了。李斯进一步劝说胡亥要自我放纵、享尽人间之乐,并无耻地说:这样才能算是贤明的帝王。决不能让仁义的道德、忠烈的感情、大臣的谏说等妨害了自己作威作福、压榨人民。作为这种行为的理论基础,李斯说:皇帝要限制一切,但不能被任何东西限制。听了李斯的劝告,胡亥变本加厉地搜刮民脂民膏、残害百姓,对人民敲诈勒索多的官吏被称为“明”,使用酷刑杀人多的官吏被称为“忠”。人民

怨声载道,起义军获得了广泛的支持,这是导致秦朝灭亡的根本原因。所以,司马迁说李斯不忠于秦朝,是很精辟的。李斯的智慧仅仅是为了保证自己飞黄腾达,而秦朝的江山天下不是他真正关心的。

【深度点评】作为年轻人,上进心就是前进的动力,无穷的上进心会产生废寝忘食而发愤的动力,我们会努力地踩着巨人的肩膀让自己更加强大,我们用竹的风骨、梅的精神、松的高傲让自己披荆斩棘,破冰而出!终有“会当凌绝顶,一览众山小”之日。但是当上进心遭遇了残酷的现实而变成了欲望,对权力的欲望,对物质的欲望,欲望让自己把成功建立在了别人的

不幸之上,欲望让自己丢失了敬畏生命的本能,欲望让自己忘记了初衷,自己便不再是自己。当然,李斯的可悲之处并不在于忘记初衷,而是信奉“人性本恶”,枭雄会为自己的惨淡收场而感到悔恨,这悔恨更多的是对自己的怜悯,而非对天下苍生。

与妻书

陈觉[注]

云霄我的爱妻:

这是我给你的最后的信了,我即日便要被处死了,你已有身孕,不可因我死而过于悲伤。他日无论生男生女,我的父母会来抚养他的。我的作品以及我的衣物,你可以选择一些给他留作纪念。

你也迟早不免于死,我已请求父亲把我俩合葬。以前我们都不相信有鬼,现在则唯愿有鬼。“在天愿为比翼鸟,在地愿为并蒂莲,夫妻恩爱永,世世缔良缘。”回忆我俩在苏联求学

时,互相切磋,互相勉励,课余时闲谈琐事,共话桑麻,假期中或滑冰或避暑,或旅行或游历,形影相随。及去年返国后,你路过家门而不入,与我一路南下,共同工作,你在事业上、学习上所给我的帮助,是比任何教师、任何同志都要大的。尤其是前年我本已病入膏肓,自度必为异国之鬼,而幸得你的殷勤看护,日夜不离,始得转危为安。那时若死了,可说是轻于鸿毛,如今之死,则重于泰山了。

前日,父亲来看我时还在设法营救我们,其诚是可感的,但我们宁愿玉碎却不愿瓦全。父母为我费了多少苦心才使我们成人,尤其我那慈爱的母亲,我当年是瞒了她出国的。我的

妹妹时常写信告诉我,母亲天天为了惦念她的远在异国的爱儿而流泪,我现在也懊悔此次在家乡工作时竟不曾去见她老人家一面,到如今已是死生永别了。前日父亲来时我还活着,而他日来时只能看到他的爱儿的尸体了。我想起了我死后父母的悲伤,我也不觉流泪了。云!谁无父母,谁无儿女,谁无情人,我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。“大丈夫不成功便成仁”,死又何憾!

此祝

健康并问王同志好

觉 手书

一九二八一?一?

【注】陈觉,1903年生,湖南醴陵人;赵云霄,1906年 生,河北阜平人。在莫斯科中山大学学习期间,二人由相识到相知,最终结为革命伉俪。1927年9月两人同时回国,先在东北,后到湖南从事革命工作。1928年两人先后被捕入狱。1928年10月14日,陈觉在长沙英勇就义,时年25岁。而次年3月26日,赵云霄为孩子喂完最后一次奶,在长沙从容赴死,年仅23岁。令人痛心的是,被祖父母从监狱接出后抚养的小启明,并没有像母亲希望的那样“长大成人”,而终因体弱多病在4岁时夭折。一个家庭就这样全部奉献给了革命事业!

【深度点评】一位是伟大的共产主义战士,一位是卓越的旧民主主义革命者,他们都有缠绵悱恻的儿女柔情,他们更有天下为公的壮志豪情。他们都英年早逝,他们都留下了给妻子的真挚深情——陈觉与林觉民,用他们的博大胸怀和丰功伟绩诠释着“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的真正含意,启迪着我们以天下人为念,为实现生命的崇高价值而奋勇向 前!

13.《生命的动力》《与妻书》这两篇文章在语言上有什么不

同点?

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

14.陈觉的《与妻书》与林觉民的《与妻书》在结构上有什么

共同点?

答:________________________________________________

《生命的动力》语言严谨中不乏幽默讽刺,如“陷害

韩非是李斯一生中的污点,但是,瑕不掩瑜,李斯仍然不愧

为一个伟大的人物。那么,让我们来看看这个伟大的人物的

胸怀与抱负吧”。《与妻书》语言通俗易懂,而又充满真情。

都是先交代现状,接着回忆往事,最后叮嘱爱妻。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.曹昇《流血的仕途——李斯与秦帝国》(中信出版社)

2.朱生豪、林觉民、林徽因等《亲爱的,见字如面》(湖南文艺出版社)

单篇阅读

1.何银基《决绝和依恋》

2.陈章《林觉民百年祭》

微任务8:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

15.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:李斯是一个天生的政客,无可挑剔的丞相。他的

《谏逐客书》,他推行的郡县制,他改革的书写制、币制

甚至他对不同思想焚书坑儒的残酷镇压方法,无不彰显了

他的政治手腕和优秀的决断力。名相李斯,一生荣耀却在

最后留给后人万世遗憾。历史的车轮转过千年,李斯的悲

剧从未停止过上演。有多少本该留名汗青的俊杰在最接近

成功的时刻,被自己的过去束缚,将自己坚守的信念抛

弃,沦为一介庸人,留给翻看历史的我们一声沉重的叹

息。

示例二:古往今来,无数仁人志士为国奋斗终生,他们没

有为情所障目,因此而为今人所仰,后人所慕。比如林觉

民,就在《与妻书》中挥泪唱出一曲“草木为之含悲,风

云因而变色”的悲壮挽歌。他为何能够做出如此的选择?

正是因为他能够不为儿女私情所障目。毛泽东在儿子壮烈

牺牲后表现出的理智,难道不是他创下“欲与天公试比高”

伟大业绩的原因?对待亲属家人从来没有特殊要求的彭德

怀,若不是不为情所障,又何有“谁敢横刀立马?唯我彭

大将军”的英雄气概?

答:__________

略

【情境任务清单】

16.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)下面是两千二百多年前,二十出头的李斯看到天下大势

大变决定去秦国打拼时辞别老师荀子时说的话,请结合《

谏逐客书》的背景,谈谈你的感想。

处卑贱之位而计不为者,此禽鹿视肉,人面而能强行者

耳。故诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困。久处卑贱之位,

困苦之地,非世而恶利,自托于无为,此非士之情也。

(2)学校的板报栏内,打算出一期推介《谏逐客书》与《与

妻书》两篇文章的宣传语,请你拟写两段富有文采的文

字,各100字左右。

【分享展示】

选择任务:__________

提示:李斯出身寒微,但是他不甘居卑贱,

西入秦为自己争取到一条发挥才能的道路;秦王逐客之

时,李斯虽为羁旅之臣,然其抗言陈词,有一种不可抑制

的气势,竟能使秦王收回成命,由逐客变为留客、用客、

(1)

实践成果:

重客。当我们步入社会打拼时,要早一步去努力去奋斗,

去争取更好的平台和机遇,这才能有展示自己才能的机会。,

【参考译文】

人处卑贱之位,而不想着去求取功名富贵,就如同禽

兽一般,只等看到现成的肉才想去吃,白白长了一副人的

面孔勉强直立行走。所以最大的耻辱莫过于卑贱,最大的

悲哀莫过于贫穷。长期处于卑贱的地位和贫困的环境之

中,(却还要)非难社会、厌恶功名利禄,标榜自己与世无

争,这不是士子的本愿。

【分享展示】

选择任务:____________

示例:《谏逐客书》:一言可以兴邦,一言

可以丧邦。李斯之言,可谓兴邦之言。《谏逐客书》所表

现出来的鲜明的论点,确凿的论据,严密的论证,高屋建

瓴的气势着实令人叹服;其恣肆宏丽的艺术表现手法为后

人所倾倒,不愧为千古传诵的名篇。,《与妻书》:《与妻

书》穿越百年时光,追述一代革命先驱林觉民的家国真情

大爱。一封《与妻书》,九曲回肠,然而无情未必真豪

(2)

实践成果:

杰,有情如何不丈夫。一封《与妻书》,儿女情长,英雄

气壮。英雄之气,儿女之情,两者交相辉映,时隔百年,

读之依然令人落泪心恸。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])