高二历史教案: 第3单元第3课《中华民国临时约法》(新人教版选修2)

文档属性

| 名称 | 高二历史教案: 第3单元第3课《中华民国临时约法》(新人教版选修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-12-11 18:23:16 | ||

图片预览

文档简介

第3课 《中华民国临时约法》

【教学设计】

[教学目标]

“《中华民国临时约法》”是第三单元“向封建专制统治宣战的檄文”的第3课时,主要讲述南京临时政府的建立以及《临时约法》。《中华民国临时约法》是辛亥革命的重要成果之一,是孙中山亲自主持制定的具有资产阶级宪法性质的文件,指导思想是孙中山的民权学说。《中华民国临时约法》是中国近代历史上第一部资产阶级共和宪法,使鸦片战争以来人们为民主奋斗了七十多年的成果以宪法的形式固定下来,使“民主共和”观念深入人心,将中国民主与法制化进程推向了一个依照宪法实施民主共和的新阶段,应该说在中国法制化进程中具有里程碑的意义,是中国民族资产阶级立宪运动的最高峰。设定教学目标如下:

1. 掌握重要概念南京临时政府、《中华民国临时约法》和“主权在民”等。

2. 了解《临时政府组织大纲》和《中华民国临时约法》的基本内容,结合前两课的《独立宣言》和《人权宣言》,分析三个重要文献之间的渊源关系。

3. 结合材料分析《中华民国临时约法》的基本内容,理解《临时约法》体现的“主权在民”的原则。

4. 懂得联系现实学习历史,学会运用历史知识来分析和解决现实问题。

5.懂得《临时约法》体现了资产阶级革命党人的宪政意识和防止独裁维护共和的良苦用心。懂得《临时约法》体现了主权在民、民为邦本的原则,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。从而加深对中国国情的认识,理解中国当今政治体制改革的必要性和挑战性。

[教学方式]

1.重新整合教材内容,使之为教学目标服务

《中华民国临时约法》 教材资料

从总统制到责任内阁制 背景 《临时约法》、第一次国务会议(图片) 组织大纲的制定和南京临时政府建立 (楷体字内容)

对封建专制的否定 内容 《临时约法》的内容(楷体字内容)

目的、地位和影响 革命党人防范独裁的措施、毛泽东的论断(图片、导言、历史纵横、学思之窗、资料回放)

教师在对教材内容进行整合时,要结合主题思路大胆取舍。《中华民国临时约法》反映了革命党人用议会民主制来限制袁世凯、维护辛亥革命成果的愿望。同时它代表了大多数资产阶级革命党人对资产阶级民主共和国的认识水平。在教学中应当指出,这些民主内容,只是汲取了近代西方国家资产阶级民主政治的起码原则,但这些原则在中国第一次以根本大法的形式肯定下来,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。因此,我们教学的侧重点就在于《临时约法》对中国社会民主化进程的影响,即对独裁的约束和对封建专制的否定。其他方面,诸如南京临时政府的成立、袁世凯的崛起及其在辛亥革命的种种表现就放手让学生自己解决。

2.多媒体技术与学科教学整合。如播放电视剧《走向共和》片段等,通过多媒体辅助教学的方式展示出来,加深学生对所学知识的直观印象,有利于教学活动的进一步开展。

3.充分运用史料和课本中提供的各种信息,引导学生积极思维。其他信息,比如导言、“学思之窗”、“历史纵横”、图、表等都是本课的有机组成部分。教会学生把握史料和各种信息的内容和主旨,有效地促进自主学习、探究学习、合作学习。

教师围绕主题补充或重新整合课本提供的历史信息。比如补充孟德斯鸠《论法的精神》的有关论述,帮助学生了解孙中山民主共和的思想主要来自法国启蒙思想;利用“毛泽东的论断”来充分理解《临时约法》的积极性和局限性。

4.渗透“探究性学习”精神,结合教材中的“探究活动课一 撰写历史短评——试评辛亥革命和《中华民国临时约法》”,通过学生自主体验、合作交流等手段突出主体地位,创设情景,设置问题,引导学生用联系、比较、问题探究等方法体验和学习历史,促进学生探究能力、合作能力的提高。

[教学构思]

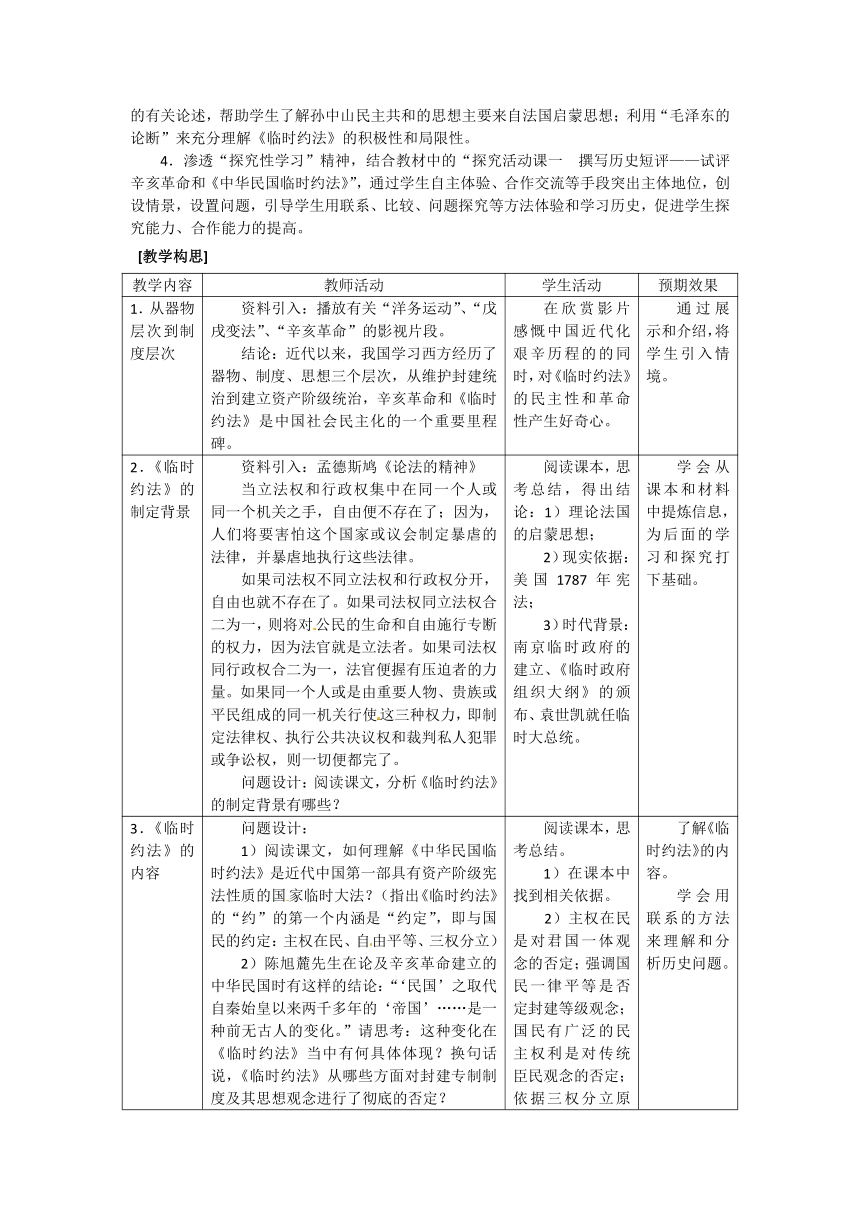

教学内容 教师活动 学生活动 预期效果

1.从器物层次到制度层次 资料引入:播放有关“洋务运动”、“戊戌变法”、“辛亥革命”的影视片段。 结论:近代以来,我国学习西方经历了器物、制度、思想三个层次,从维护封建统治到建立资产阶级统治,辛亥革命和《临时约法》是中国社会民主化的一个重要里程碑。 在欣赏影片感慨中国近代化艰辛历程的的同时,对《临时约法》的民主性和革命性产生好奇心。 通过展示和介绍,将学生引入情境。

2.《临时约法》的制定背景 资料引入:孟德斯鸠《论法的精神》当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不存在了;因为,人们将要害怕这个国家或议会制定暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权不同立法权和行政权分开,自由也就不存在了。如果司法权同立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合二为一,法官便握有压迫者的力量。如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。问题设计:阅读课文,分析《临时约法》的制定背景有哪些? 阅读课本,思考总结,得出结论:1)理论法国的启蒙思想;2)现实依据:美国1787年宪法;3)时代背景:南京临时政府的建立、《临时政府组织大纲》的颁布、袁世凯就任临时大总统。 学会从课本和材料中提炼信息,为后面的学习和探究打下基础。

3.《临时约法》的内容 问题设计:1)阅读课文,如何理解《中华民国临时约法》是近代中国第一部具有资产阶级宪法性质的国家临时大法?(指出《临时约法》的“约”的第一个内涵是“约定”,即与国民的约定:主权在民、自由平等、三权分立)2)陈旭麓先生在论及辛亥革命建立的中华民国时有这样的结论:“‘民国’之取代自秦始皇以来两千多年的‘帝国’……是一种前无古人的变化。”请思考:这种变化在《临时约法》当中有何具体体现?换句话说,《临时约法》从哪些方面对封建专制制度及其思想观念进行了彻底的否定?结论:《中华民国临时约法》是中国近代历史上第一部资产阶级共和宪法,使鸦片战争以来人们为民主奋斗了七十多年的成果以宪法的形式固定下来,使“民主共和”观念深入人心,将中国民主与法制化进程推向了一个依照宪法实施民主共和的新阶段,应该说在中国法制化进程中具有里程碑的意义,是中国民族资产阶级立宪运动的最高峰。 阅读课本,思考总结。1)在课本中找到相关依据。2)主权在民是对君国一体观念的否定;强调国民一律平等是否定封建等级观念;国民有广泛的民主权利是对传统臣民观念的否定;依据三权分立原则确立现代民主政治体制,强调依法行政是对封建君主专制及“人治”观念的否定。 了解《临时约法》的内容。学会用联系的方法来理解和分析历史问题。

4.从总统制到责任内阁制 资料引入:材料一 第一章“临时大总统”,规定“临时大总统由各省都督府代表选举之,以得票满投票数三分之二以上者为当选”;“临时大总统有统治全国之权”;“临时大总统有统率海陆军之权”。——《临时政府组织大纲》材料二 孙中山所提(《临时约法》)草案,总统权力比临时约法规定权力大,杨幼炯《近代中国法制史》:“临时大总统于紧急时,得以命令代法律,并得单独宣告大赦及与外国宣战媾和,不必经参议院之同意。”“临时大总统除典试院、察吏院、审计院、平政院之官职及考试惩戒事项外,得制定文武官规。”——王世杰,《比较宪法》,《民国丛书》第一编30,上海书店1989年出版,第678页。材料三 第四章“临时大总统副总统”,规定,总统由参议院选举产生;“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;“临时大总统代表全国,接受外国之大使、公使”;“临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之。”第五章“国务员”,规定:“国务总理及各部总长,均称为国务员”;“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之”;“国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次。”——《中华民国临时约法》问题设计:1)材料一、二和材料三在临时大总统权力的规定上有什么不同?为什么会发生这种变化?这种变化能否达到预期目的?(指出总统制和责任内阁制的区别;指出《临时约法》的“约”的第二个内涵是“约束”,也就是约束袁世凯的权力。)2)从《中华民国临时约法》第五章中所规定的国务员与临时大总统、参议院之间的关系,你能看出主要在那些地方体现了责任内阁制的作用吗?(同时引导学生回顾高中历史必修Ⅰ辛亥革命相关内容,指出与西方典型的“责任内阁制”相比,《临时约法》所规定的是一种不彻底的内阁制。首先,总统负责总揽政务,其次,虽然国务员对总统有“副署”制度相牵制,但仅是“辅佐”总统负其责任。) 利用已有的知识分析后,得出结论:1)材料一、二规定临时大总统独揽大权,材料三临时大总统的权力受到限制。主要是为了限制袁世凯的权力。不能。2)内阁制作用:主要在行政(辅佐、副署)、立法(出席参议院)以及国务员任免(国务员免职须交参议院复议)三方面体现,即议会内阁,总理负责。 1.通过设计问题,步步深入地引导学生进行思考和分析。懂得通过史料和课本中提供的信息来认识历史。2.学会运用比较、分析的方法进行学习。3.为下一单元学习“构建中资产阶级代议制的政治框架”的教学作了铺垫。

5.《临时约法》的地位及影响 资料引入:课本【资料回放】毛泽东的论断设问:1)你如何理解《临时约法》“在那个时期是一个比较好的东西”?2)为什么毛泽东又说它“是不完全的,有缺点的,是资产阶级的”?3)它的“革命性、民主性”体现在哪里? 学生互相讨论,最后通过阅读课文,分析判断,得出结论:1)《临时约法》是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的,体现了中国资产阶级革命党人的施政原则,是中国历史上第一部资产阶级宪法。2)没有涉及反帝、反封建,也没有具体涉及关系到“民生”的土地问题,带有很大的阶级局限性,在某些地方甚至是孙中山先生旧三民主义的倒退。3)《临时约法》否定了封建专制,是为了约束袁世凯,保障民主共和制度,具有现实针对性;约法明确体现了“主权在民”的原则,促使民主共和思想更加深入人心。 通过设计问题,步步深入地引导学生进行思考和分析《临时约法》的地位及影响。懂得通过史料和课本中提供的信息来认识历史。学会用历史唯物主义的观点客观分析历史事物。学会用联系的方法来理解和分析历史问题。

6.总结 设问:1)通过学习谈谈《独立宣言》和《人权宣言》、《中华民国临时约法》三个重要文献之间的渊源关系。2)《临时约法》对中国社会民主化进程起了怎样的影响?指出:《临时约法》体现了资产阶级革命党人的宪政意识和防止独裁维护共和的良苦用心。懂得《临时约法》体现了主权在民、民为邦本的原则,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。 通过本课的学习及阅读课文基本可以得出结论 巩固知识,使学生明确教与学目标。体现历史学科的现实性功能。

7.拓展研究:试评《中华民国临时约法》 问题设计:1)对《临时约法》的内容、性质、历史地位及局限性发表评论并提出完善意见。2)针对约法颁布前后反对专制斗争的史实谈谈自己对约法的认识。3)对近现代人们对约法的评论发表自己的看法。 以小组合作的形式完成。通过访问调查、网络或图书馆搜集资料等方式,写出自己的理解和认识。 延伸课本知识,加深学生对知识的理解和认识。发挥历史的现实性功能,拉近历史与现实、与学生的距离。考查评估学生探究学习的效果。

8.拓展研究:如何贯彻“有法可依,有法必依”的司法精神? 设问:1)如何运用法律形式,巩固改革成果。2)如何理解政权和法律的关系。

【教学设计说明】

“《中华民国临时约法》”是单元教学的第3课,是对前面两课的一个引申和发展。由于辛亥革命、南京临时政府、《临时约法》等内容在初中教材、高中必修Ⅰ和必修Ⅲ已经出现多次,如何避免陷入“炒冷饭”的僵局,如何发掘学生新的兴趣点,也就成为本课教学的关键。因此,我们教学的侧重点就在于《临时约法》对中国社会民主化进程的影响,即对独裁的约束和对封建专制的否定。设计者期望通过本课的学习,改变学生历来认为思想史枯燥无味的观念,拉近学生与思想史的距离,从而为下单元、本册书的教与学打下良好的基础。

在本课的教学思路中,紧紧围绕“以学生发展为本”的理念,注重学生探究能力的培养,注重自主学习、实践体验、思维能力的培养等。在此过程中,设置情境、创设问题,巧妙地将历史学习的方法与教学结合起来,在潜移默化之中,实现“基础知识、能力与方法、情感、态度与价值观”三位一体的教学目标。

【背景资料】

1.南北和谈

中华民国初期南北政府举行的两次议和谈判。① 1911年12月~1912年2月,袁世凯在帝国主义列强支持下,胁迫南方革命政权进行的和平谈判。1911年10月武昌起义后,袁世凯出任清王朝内阁总理大臣,指挥北洋军攻陷汉口、汉阳,炮击武昌。11月26日英国驻汉口总领事葛福出面“调停”,12月2日南北双方达成武汉地区停战协定,12月18日南方总代表伍廷芳和袁世凯的全权代表唐绍仪,在上海英租界南京路市政厅举行首次会谈,达成了湖北、陕西、山西、安徽、江苏和奉天的停战协定。此后和谈的主要内容是秘密磋商关于清帝退位后的优待办法及孙中山辞职和袁继任总统等问题。2月12日清帝溥仪宣告退位,13日孙中山辞职,15日临时参议院选举袁世凯为临时大总统。这次南北和谈以袁世凯篡夺最高权力而告终。②1919年2~5月北京政府与南方军政府间的和谈。1917年,北洋军阀废弃国会和临时约法,驱走总统黎元洪。孙中山在广州召开国会非常会议,揭起护法旗帜,并成立护法军政府,反对北洋军阀政府,形成南北对峙的局面 。次年5月桂系军阀排挤孙中山控制了南方政府。1919年2月北京政府徐世昌派朱启钤,广州军政府岑春煊派唐绍仪在上海举行和谈。4月上旬双方改为秘密谈判 ,表面上就恢复国会等问题进行讨论,实际上为划分地盘、争夺权力而争吵,到五四运动发生后,南北和谈以毫无结果而破裂。

2.《中华民国临时约法》(节录)

《中华民国临时约法》于1912年3月11日公布,共七章五十六条。

第一章“总纲”,规定:“中华民国由中华人民组织之”;“中华民国之主权属于国民全体”;“中华民国领土,为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”。

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利;人民有纳税、服兵役等义务。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;“参议院以国会成立之日解散,其职权由国会行之”。

第四章“临时大总统副总统”,规定,总统由参议院选举产生;“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;“临时大总统代表全国,接受外国之大使、公使”;“临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之”。

第五章“国务员”,规定:“国务总理及各部总长,均称为国务员”;“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次”。

第六章“法院”,规定:“法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之”;“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。”

第七章“附则”,规定:“中华民国之宪法,由国会制定,宪法未施行以前,本约法之效力,与宪法等。”

3.《中华民国临时约法》的进步意义和局限性

学者从进步意义和历史局限性两个方面剖析了《中华民国临时约法》的历史地位,对于《临时约法》的性质也进行了分析。邱远猷、张希坡著《中华民国开国法制史——辛亥革命法律制度研究》(首都师范大学出版社1997年版)一书中指出《临时约法》的历史意义主要有以下几点:(1)在政治上,它不仅宣判了清王朝封建专制统治的死刑,而且以根本法的形式废除了中国延续两千年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制;(2)在思想上,使民主共和的思想深入人心,树立帝制非法、民主共和合法的观念;(3)经济上,确认资本主义关系为合法,有利于民族资本主义的发展和社会生产力水平的提高;(4)文化上,知识分子利用《临时约法》规定的集会、结社、言论、出版自由,纷纷组织党团和创办报刊,大量介绍西方资本主义国家,为新文化运动创造了条件;(5)在对外上,强调中国是一个领土完整、主权独立、统一的多民族国家,启发爱国主义的民族感情,防止帝国主义侵略;(6)在国际上,在二十世纪初年的亚洲各国当中,是一部最民主、最有影响的资产阶级民权宪章。

叶孝信主编《中国法制史(新编本)》(北京大学出版社1996年版)一书中分析了《临时约法》的性质及特点,作者认为《临时约法》具有中华民国临时宪法的性质,在宪法实施以前,它具有与宪法相等的效力。《临时约法》是中国近代唯一一部资产阶级民主共和国宪法性的文献,主流上体现了资产阶级的意志,代表了资产阶级利益,带有革命性和民主性。但是没有规定反帝、反封建的民主纲领,也没有具体涉及关系到“民生”的土地问题,带有很大的阶级局限性,在某些地方甚至是孙中山先生旧三民主义的倒退。

4.《中华民国临时约法》的文化分析及相关具体问题

近年来,一些学者从法律文化的角度重新反思《中华民国临时约法》的历史命运及其对后世的影响,并且对于《临时约法》涉及的一些具体问题也作了进一步的探讨。陈晓枫在《<中华民国临时约法>的文化透视》(载于《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期)一文中指出:《中华民国临时约法》因具有划时代的历史意义而倍受推崇,是我国第一部资产阶级宪法性文件,然而《临时约法》的制定者并未充分考虑到中国当时的实际,使之成为一纸空文,但从宪法文化上看,《临时约法》的命运反映的是更广阔的文化传统对于“大典”和“朝纲”的处理法则。作者分析了宪法文化的“突变”与继承问题以及法律工具主义与大典为置律的文化传统之后,进一步分析了《临时约法》的宪法文化,指出:(1)《临时约法》是根据当时条件下交出政权的急迫需要,违反关于政体设计的理性分析,将政治制度设计为责任内阁制,在法律价值的追求上,表现出工具主义的趋向,使宪法成为从事某种政权追求的工具。这就违反了人民主权、代议民主的宪法本意,表现了中国法律文化中将法作为某种制胜利器的传统特征。而且《临时约法》表现出在争取权力焦点问题上的过分关注,而将其余做轻率处理的态度,对北洋政府视宪法为儿戏起到不良先例作用;(2)《临时约法》反映了较为浓重的人治色彩。因人立法,法随人变,虽然用意在于保护革命成果,但在资产阶级共和政权建立之初首开人的意志高于法的意志之风,深刻显现了在近代宪政的词语下,向法文化传统认同的倾向;(3)《临时约法》也同样具有传统政治文化中权力归诸一元的价值追求。作者认为孙中山先生本人在权力结构问题上是始终如一的一元权力追求者。(4)法律工具主义的一个重要特征,就是当它一旦于执法者不相切合时,容易被搁置,成为具文。《临时约法》的制定者对于《临时约法》的工具主义的利用,最终使其作为工具,终成空文。

5.《孙中山与中华民国临时约法的制订》

学术界认为,孙中山主持了中华民国临时约法的制订,试举数例:陈旭麓主编的《中国近代史》:“在他的亲自主持下,南京临时政府参议院用一个月的时间起草了一部《中国华民国临时约法》。”( 陈旭麓,中国近代史,上海人民出版社1983年出版,第524页。)罗正楷等编写的《中国革命史》:“特别是在孙中山的参与下,临时参议院从2月7日至3月8日制定并通过了《中国华民国临时约法》。”(罗正楷等,中国革命史,中国人民大民大学出版社1987年出版,第123页。)郑兆安等主编的《中国革命史》:“特别是在孙中山主持下制订的《中国华民国临时约法》,于3月11日正式公布,具有更重要的意义。”( 郑兆安等,中国革命史,湖南师范大学出版社1994年出版,第40页。)张晋藩著《中国法律史》:“1912年1月7日在临时大总统孙中山主持下,参议议院召开制订约法会议,由革命党人、法制局局长宋教仁主稿,经过一个多月的起草和讨论,至3月8日三读通过,3月11孙中山签署公布。”(张晋藩,中国法律史,法律出版社1995出版,第531页。)

笔者根据民国时期的相关资料,以及当时的历史背景,认为孙中山不仅没有主持约法的制订,而且对约法持批评态度。

……

3、孙中山没有参与约法的制订。……杨幼炯《近代中国法制史》:“先是在临时约法草案未成立时,孙总统即向参议院提出‘中华民国临时政府组织法草案’,请求讨论。参议院当恐受命政府,有损立法独立之尊严,主张自行起草,不肯接受。于元年一月三十一日议决,将原案退回政府。特于二月七日起,召集临时约法起草会议,名为编辑委员会,起草二次,由宋教仁主稿,会议互三十日,至三月八日全案告终。”( 杨幼炯,近代中国法制史,民国丛书第一编29,上海书店1989年出版,第92页。)

……

二、 孙中山对临时约法有诸多批评

孙中山曾明确表示,约法没有真实反映自己的革命理想,《五权宪法》:“至于我们民国的约法,没有规定具体的民权。在南京订出来的民国约法里头,只有‘中华民国主权属于国民全体’的那一条,是兄弟所主张的,其余都不是兄弟的意思。”( 孙中山年谱,中华书局1980年出版,第139页。)

……

对于这样一个不满意的约法,孙中山为什么为之奋斗不息?甚至作为斗争的旗帜?他自己有一个说法:“余对于临时约法之不满,已如前所述,则余对于此与革命方略相背驰之约法,又何为起而拥护之?此读者所亟欲问者也。余请郑重说明之。……故《临时约法》者,南北统一之条件,而民国所由构成也。袁世凯毁弃《临时约法》,即为违背誓言,取消其服从民国之证据,不必待其帝制自为,已为民国所必不容,……余为民国前途计,一方面甚望有更进步、更适宜之宪法,以代《临时约法》,一方面则务拥护《临时约法》之尊严,俾国本不因以摇撼,故余自六年至今,奋然以一身荷护法大任而不少挠。”( 孙中山全集第七卷,中华书局1985年出版,第69、70页。)

(《纪念辛亥革命九十周年国际青年学术讨论会论文集》,岳麓书社2003年出版)

【教学设计】

[教学目标]

“《中华民国临时约法》”是第三单元“向封建专制统治宣战的檄文”的第3课时,主要讲述南京临时政府的建立以及《临时约法》。《中华民国临时约法》是辛亥革命的重要成果之一,是孙中山亲自主持制定的具有资产阶级宪法性质的文件,指导思想是孙中山的民权学说。《中华民国临时约法》是中国近代历史上第一部资产阶级共和宪法,使鸦片战争以来人们为民主奋斗了七十多年的成果以宪法的形式固定下来,使“民主共和”观念深入人心,将中国民主与法制化进程推向了一个依照宪法实施民主共和的新阶段,应该说在中国法制化进程中具有里程碑的意义,是中国民族资产阶级立宪运动的最高峰。设定教学目标如下:

1. 掌握重要概念南京临时政府、《中华民国临时约法》和“主权在民”等。

2. 了解《临时政府组织大纲》和《中华民国临时约法》的基本内容,结合前两课的《独立宣言》和《人权宣言》,分析三个重要文献之间的渊源关系。

3. 结合材料分析《中华民国临时约法》的基本内容,理解《临时约法》体现的“主权在民”的原则。

4. 懂得联系现实学习历史,学会运用历史知识来分析和解决现实问题。

5.懂得《临时约法》体现了资产阶级革命党人的宪政意识和防止独裁维护共和的良苦用心。懂得《临时约法》体现了主权在民、民为邦本的原则,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。从而加深对中国国情的认识,理解中国当今政治体制改革的必要性和挑战性。

[教学方式]

1.重新整合教材内容,使之为教学目标服务

《中华民国临时约法》 教材资料

从总统制到责任内阁制 背景 《临时约法》、第一次国务会议(图片) 组织大纲的制定和南京临时政府建立 (楷体字内容)

对封建专制的否定 内容 《临时约法》的内容(楷体字内容)

目的、地位和影响 革命党人防范独裁的措施、毛泽东的论断(图片、导言、历史纵横、学思之窗、资料回放)

教师在对教材内容进行整合时,要结合主题思路大胆取舍。《中华民国临时约法》反映了革命党人用议会民主制来限制袁世凯、维护辛亥革命成果的愿望。同时它代表了大多数资产阶级革命党人对资产阶级民主共和国的认识水平。在教学中应当指出,这些民主内容,只是汲取了近代西方国家资产阶级民主政治的起码原则,但这些原则在中国第一次以根本大法的形式肯定下来,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。因此,我们教学的侧重点就在于《临时约法》对中国社会民主化进程的影响,即对独裁的约束和对封建专制的否定。其他方面,诸如南京临时政府的成立、袁世凯的崛起及其在辛亥革命的种种表现就放手让学生自己解决。

2.多媒体技术与学科教学整合。如播放电视剧《走向共和》片段等,通过多媒体辅助教学的方式展示出来,加深学生对所学知识的直观印象,有利于教学活动的进一步开展。

3.充分运用史料和课本中提供的各种信息,引导学生积极思维。其他信息,比如导言、“学思之窗”、“历史纵横”、图、表等都是本课的有机组成部分。教会学生把握史料和各种信息的内容和主旨,有效地促进自主学习、探究学习、合作学习。

教师围绕主题补充或重新整合课本提供的历史信息。比如补充孟德斯鸠《论法的精神》的有关论述,帮助学生了解孙中山民主共和的思想主要来自法国启蒙思想;利用“毛泽东的论断”来充分理解《临时约法》的积极性和局限性。

4.渗透“探究性学习”精神,结合教材中的“探究活动课一 撰写历史短评——试评辛亥革命和《中华民国临时约法》”,通过学生自主体验、合作交流等手段突出主体地位,创设情景,设置问题,引导学生用联系、比较、问题探究等方法体验和学习历史,促进学生探究能力、合作能力的提高。

[教学构思]

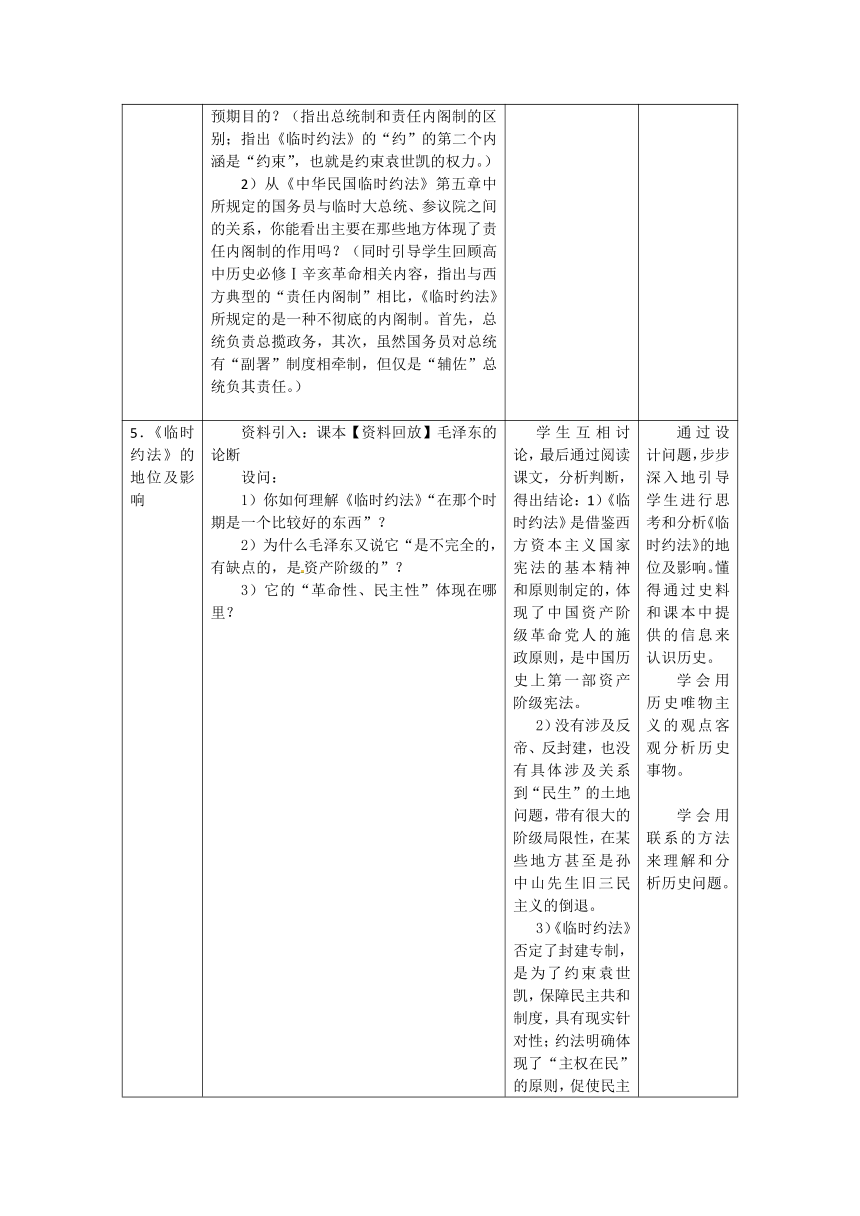

教学内容 教师活动 学生活动 预期效果

1.从器物层次到制度层次 资料引入:播放有关“洋务运动”、“戊戌变法”、“辛亥革命”的影视片段。 结论:近代以来,我国学习西方经历了器物、制度、思想三个层次,从维护封建统治到建立资产阶级统治,辛亥革命和《临时约法》是中国社会民主化的一个重要里程碑。 在欣赏影片感慨中国近代化艰辛历程的的同时,对《临时约法》的民主性和革命性产生好奇心。 通过展示和介绍,将学生引入情境。

2.《临时约法》的制定背景 资料引入:孟德斯鸠《论法的精神》当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不存在了;因为,人们将要害怕这个国家或议会制定暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权不同立法权和行政权分开,自由也就不存在了。如果司法权同立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合二为一,法官便握有压迫者的力量。如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。问题设计:阅读课文,分析《临时约法》的制定背景有哪些? 阅读课本,思考总结,得出结论:1)理论法国的启蒙思想;2)现实依据:美国1787年宪法;3)时代背景:南京临时政府的建立、《临时政府组织大纲》的颁布、袁世凯就任临时大总统。 学会从课本和材料中提炼信息,为后面的学习和探究打下基础。

3.《临时约法》的内容 问题设计:1)阅读课文,如何理解《中华民国临时约法》是近代中国第一部具有资产阶级宪法性质的国家临时大法?(指出《临时约法》的“约”的第一个内涵是“约定”,即与国民的约定:主权在民、自由平等、三权分立)2)陈旭麓先生在论及辛亥革命建立的中华民国时有这样的结论:“‘民国’之取代自秦始皇以来两千多年的‘帝国’……是一种前无古人的变化。”请思考:这种变化在《临时约法》当中有何具体体现?换句话说,《临时约法》从哪些方面对封建专制制度及其思想观念进行了彻底的否定?结论:《中华民国临时约法》是中国近代历史上第一部资产阶级共和宪法,使鸦片战争以来人们为民主奋斗了七十多年的成果以宪法的形式固定下来,使“民主共和”观念深入人心,将中国民主与法制化进程推向了一个依照宪法实施民主共和的新阶段,应该说在中国法制化进程中具有里程碑的意义,是中国民族资产阶级立宪运动的最高峰。 阅读课本,思考总结。1)在课本中找到相关依据。2)主权在民是对君国一体观念的否定;强调国民一律平等是否定封建等级观念;国民有广泛的民主权利是对传统臣民观念的否定;依据三权分立原则确立现代民主政治体制,强调依法行政是对封建君主专制及“人治”观念的否定。 了解《临时约法》的内容。学会用联系的方法来理解和分析历史问题。

4.从总统制到责任内阁制 资料引入:材料一 第一章“临时大总统”,规定“临时大总统由各省都督府代表选举之,以得票满投票数三分之二以上者为当选”;“临时大总统有统治全国之权”;“临时大总统有统率海陆军之权”。——《临时政府组织大纲》材料二 孙中山所提(《临时约法》)草案,总统权力比临时约法规定权力大,杨幼炯《近代中国法制史》:“临时大总统于紧急时,得以命令代法律,并得单独宣告大赦及与外国宣战媾和,不必经参议院之同意。”“临时大总统除典试院、察吏院、审计院、平政院之官职及考试惩戒事项外,得制定文武官规。”——王世杰,《比较宪法》,《民国丛书》第一编30,上海书店1989年出版,第678页。材料三 第四章“临时大总统副总统”,规定,总统由参议院选举产生;“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;“临时大总统代表全国,接受外国之大使、公使”;“临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之。”第五章“国务员”,规定:“国务总理及各部总长,均称为国务员”;“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之”;“国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次。”——《中华民国临时约法》问题设计:1)材料一、二和材料三在临时大总统权力的规定上有什么不同?为什么会发生这种变化?这种变化能否达到预期目的?(指出总统制和责任内阁制的区别;指出《临时约法》的“约”的第二个内涵是“约束”,也就是约束袁世凯的权力。)2)从《中华民国临时约法》第五章中所规定的国务员与临时大总统、参议院之间的关系,你能看出主要在那些地方体现了责任内阁制的作用吗?(同时引导学生回顾高中历史必修Ⅰ辛亥革命相关内容,指出与西方典型的“责任内阁制”相比,《临时约法》所规定的是一种不彻底的内阁制。首先,总统负责总揽政务,其次,虽然国务员对总统有“副署”制度相牵制,但仅是“辅佐”总统负其责任。) 利用已有的知识分析后,得出结论:1)材料一、二规定临时大总统独揽大权,材料三临时大总统的权力受到限制。主要是为了限制袁世凯的权力。不能。2)内阁制作用:主要在行政(辅佐、副署)、立法(出席参议院)以及国务员任免(国务员免职须交参议院复议)三方面体现,即议会内阁,总理负责。 1.通过设计问题,步步深入地引导学生进行思考和分析。懂得通过史料和课本中提供的信息来认识历史。2.学会运用比较、分析的方法进行学习。3.为下一单元学习“构建中资产阶级代议制的政治框架”的教学作了铺垫。

5.《临时约法》的地位及影响 资料引入:课本【资料回放】毛泽东的论断设问:1)你如何理解《临时约法》“在那个时期是一个比较好的东西”?2)为什么毛泽东又说它“是不完全的,有缺点的,是资产阶级的”?3)它的“革命性、民主性”体现在哪里? 学生互相讨论,最后通过阅读课文,分析判断,得出结论:1)《临时约法》是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的,体现了中国资产阶级革命党人的施政原则,是中国历史上第一部资产阶级宪法。2)没有涉及反帝、反封建,也没有具体涉及关系到“民生”的土地问题,带有很大的阶级局限性,在某些地方甚至是孙中山先生旧三民主义的倒退。3)《临时约法》否定了封建专制,是为了约束袁世凯,保障民主共和制度,具有现实针对性;约法明确体现了“主权在民”的原则,促使民主共和思想更加深入人心。 通过设计问题,步步深入地引导学生进行思考和分析《临时约法》的地位及影响。懂得通过史料和课本中提供的信息来认识历史。学会用历史唯物主义的观点客观分析历史事物。学会用联系的方法来理解和分析历史问题。

6.总结 设问:1)通过学习谈谈《独立宣言》和《人权宣言》、《中华民国临时约法》三个重要文献之间的渊源关系。2)《临时约法》对中国社会民主化进程起了怎样的影响?指出:《临时约法》体现了资产阶级革命党人的宪政意识和防止独裁维护共和的良苦用心。懂得《临时约法》体现了主权在民、民为邦本的原则,具有划时代的意义,是中国政治民主化历程中的一块光辉里程碑。 通过本课的学习及阅读课文基本可以得出结论 巩固知识,使学生明确教与学目标。体现历史学科的现实性功能。

7.拓展研究:试评《中华民国临时约法》 问题设计:1)对《临时约法》的内容、性质、历史地位及局限性发表评论并提出完善意见。2)针对约法颁布前后反对专制斗争的史实谈谈自己对约法的认识。3)对近现代人们对约法的评论发表自己的看法。 以小组合作的形式完成。通过访问调查、网络或图书馆搜集资料等方式,写出自己的理解和认识。 延伸课本知识,加深学生对知识的理解和认识。发挥历史的现实性功能,拉近历史与现实、与学生的距离。考查评估学生探究学习的效果。

8.拓展研究:如何贯彻“有法可依,有法必依”的司法精神? 设问:1)如何运用法律形式,巩固改革成果。2)如何理解政权和法律的关系。

【教学设计说明】

“《中华民国临时约法》”是单元教学的第3课,是对前面两课的一个引申和发展。由于辛亥革命、南京临时政府、《临时约法》等内容在初中教材、高中必修Ⅰ和必修Ⅲ已经出现多次,如何避免陷入“炒冷饭”的僵局,如何发掘学生新的兴趣点,也就成为本课教学的关键。因此,我们教学的侧重点就在于《临时约法》对中国社会民主化进程的影响,即对独裁的约束和对封建专制的否定。设计者期望通过本课的学习,改变学生历来认为思想史枯燥无味的观念,拉近学生与思想史的距离,从而为下单元、本册书的教与学打下良好的基础。

在本课的教学思路中,紧紧围绕“以学生发展为本”的理念,注重学生探究能力的培养,注重自主学习、实践体验、思维能力的培养等。在此过程中,设置情境、创设问题,巧妙地将历史学习的方法与教学结合起来,在潜移默化之中,实现“基础知识、能力与方法、情感、态度与价值观”三位一体的教学目标。

【背景资料】

1.南北和谈

中华民国初期南北政府举行的两次议和谈判。① 1911年12月~1912年2月,袁世凯在帝国主义列强支持下,胁迫南方革命政权进行的和平谈判。1911年10月武昌起义后,袁世凯出任清王朝内阁总理大臣,指挥北洋军攻陷汉口、汉阳,炮击武昌。11月26日英国驻汉口总领事葛福出面“调停”,12月2日南北双方达成武汉地区停战协定,12月18日南方总代表伍廷芳和袁世凯的全权代表唐绍仪,在上海英租界南京路市政厅举行首次会谈,达成了湖北、陕西、山西、安徽、江苏和奉天的停战协定。此后和谈的主要内容是秘密磋商关于清帝退位后的优待办法及孙中山辞职和袁继任总统等问题。2月12日清帝溥仪宣告退位,13日孙中山辞职,15日临时参议院选举袁世凯为临时大总统。这次南北和谈以袁世凯篡夺最高权力而告终。②1919年2~5月北京政府与南方军政府间的和谈。1917年,北洋军阀废弃国会和临时约法,驱走总统黎元洪。孙中山在广州召开国会非常会议,揭起护法旗帜,并成立护法军政府,反对北洋军阀政府,形成南北对峙的局面 。次年5月桂系军阀排挤孙中山控制了南方政府。1919年2月北京政府徐世昌派朱启钤,广州军政府岑春煊派唐绍仪在上海举行和谈。4月上旬双方改为秘密谈判 ,表面上就恢复国会等问题进行讨论,实际上为划分地盘、争夺权力而争吵,到五四运动发生后,南北和谈以毫无结果而破裂。

2.《中华民国临时约法》(节录)

《中华民国临时约法》于1912年3月11日公布,共七章五十六条。

第一章“总纲”,规定:“中华民国由中华人民组织之”;“中华民国之主权属于国民全体”;“中华民国领土,为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”。

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利;人民有纳税、服兵役等义务。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;“参议院以国会成立之日解散,其职权由国会行之”。

第四章“临时大总统副总统”,规定,总统由参议院选举产生;“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;“临时大总统代表全国,接受外国之大使、公使”;“临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之”。

第五章“国务员”,规定:“国务总理及各部总长,均称为国务员”;“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次”。

第六章“法院”,规定:“法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之”;“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。”

第七章“附则”,规定:“中华民国之宪法,由国会制定,宪法未施行以前,本约法之效力,与宪法等。”

3.《中华民国临时约法》的进步意义和局限性

学者从进步意义和历史局限性两个方面剖析了《中华民国临时约法》的历史地位,对于《临时约法》的性质也进行了分析。邱远猷、张希坡著《中华民国开国法制史——辛亥革命法律制度研究》(首都师范大学出版社1997年版)一书中指出《临时约法》的历史意义主要有以下几点:(1)在政治上,它不仅宣判了清王朝封建专制统治的死刑,而且以根本法的形式废除了中国延续两千年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制;(2)在思想上,使民主共和的思想深入人心,树立帝制非法、民主共和合法的观念;(3)经济上,确认资本主义关系为合法,有利于民族资本主义的发展和社会生产力水平的提高;(4)文化上,知识分子利用《临时约法》规定的集会、结社、言论、出版自由,纷纷组织党团和创办报刊,大量介绍西方资本主义国家,为新文化运动创造了条件;(5)在对外上,强调中国是一个领土完整、主权独立、统一的多民族国家,启发爱国主义的民族感情,防止帝国主义侵略;(6)在国际上,在二十世纪初年的亚洲各国当中,是一部最民主、最有影响的资产阶级民权宪章。

叶孝信主编《中国法制史(新编本)》(北京大学出版社1996年版)一书中分析了《临时约法》的性质及特点,作者认为《临时约法》具有中华民国临时宪法的性质,在宪法实施以前,它具有与宪法相等的效力。《临时约法》是中国近代唯一一部资产阶级民主共和国宪法性的文献,主流上体现了资产阶级的意志,代表了资产阶级利益,带有革命性和民主性。但是没有规定反帝、反封建的民主纲领,也没有具体涉及关系到“民生”的土地问题,带有很大的阶级局限性,在某些地方甚至是孙中山先生旧三民主义的倒退。

4.《中华民国临时约法》的文化分析及相关具体问题

近年来,一些学者从法律文化的角度重新反思《中华民国临时约法》的历史命运及其对后世的影响,并且对于《临时约法》涉及的一些具体问题也作了进一步的探讨。陈晓枫在《<中华民国临时约法>的文化透视》(载于《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期)一文中指出:《中华民国临时约法》因具有划时代的历史意义而倍受推崇,是我国第一部资产阶级宪法性文件,然而《临时约法》的制定者并未充分考虑到中国当时的实际,使之成为一纸空文,但从宪法文化上看,《临时约法》的命运反映的是更广阔的文化传统对于“大典”和“朝纲”的处理法则。作者分析了宪法文化的“突变”与继承问题以及法律工具主义与大典为置律的文化传统之后,进一步分析了《临时约法》的宪法文化,指出:(1)《临时约法》是根据当时条件下交出政权的急迫需要,违反关于政体设计的理性分析,将政治制度设计为责任内阁制,在法律价值的追求上,表现出工具主义的趋向,使宪法成为从事某种政权追求的工具。这就违反了人民主权、代议民主的宪法本意,表现了中国法律文化中将法作为某种制胜利器的传统特征。而且《临时约法》表现出在争取权力焦点问题上的过分关注,而将其余做轻率处理的态度,对北洋政府视宪法为儿戏起到不良先例作用;(2)《临时约法》反映了较为浓重的人治色彩。因人立法,法随人变,虽然用意在于保护革命成果,但在资产阶级共和政权建立之初首开人的意志高于法的意志之风,深刻显现了在近代宪政的词语下,向法文化传统认同的倾向;(3)《临时约法》也同样具有传统政治文化中权力归诸一元的价值追求。作者认为孙中山先生本人在权力结构问题上是始终如一的一元权力追求者。(4)法律工具主义的一个重要特征,就是当它一旦于执法者不相切合时,容易被搁置,成为具文。《临时约法》的制定者对于《临时约法》的工具主义的利用,最终使其作为工具,终成空文。

5.《孙中山与中华民国临时约法的制订》

学术界认为,孙中山主持了中华民国临时约法的制订,试举数例:陈旭麓主编的《中国近代史》:“在他的亲自主持下,南京临时政府参议院用一个月的时间起草了一部《中国华民国临时约法》。”( 陈旭麓,中国近代史,上海人民出版社1983年出版,第524页。)罗正楷等编写的《中国革命史》:“特别是在孙中山的参与下,临时参议院从2月7日至3月8日制定并通过了《中国华民国临时约法》。”(罗正楷等,中国革命史,中国人民大民大学出版社1987年出版,第123页。)郑兆安等主编的《中国革命史》:“特别是在孙中山主持下制订的《中国华民国临时约法》,于3月11日正式公布,具有更重要的意义。”( 郑兆安等,中国革命史,湖南师范大学出版社1994年出版,第40页。)张晋藩著《中国法律史》:“1912年1月7日在临时大总统孙中山主持下,参议议院召开制订约法会议,由革命党人、法制局局长宋教仁主稿,经过一个多月的起草和讨论,至3月8日三读通过,3月11孙中山签署公布。”(张晋藩,中国法律史,法律出版社1995出版,第531页。)

笔者根据民国时期的相关资料,以及当时的历史背景,认为孙中山不仅没有主持约法的制订,而且对约法持批评态度。

……

3、孙中山没有参与约法的制订。……杨幼炯《近代中国法制史》:“先是在临时约法草案未成立时,孙总统即向参议院提出‘中华民国临时政府组织法草案’,请求讨论。参议院当恐受命政府,有损立法独立之尊严,主张自行起草,不肯接受。于元年一月三十一日议决,将原案退回政府。特于二月七日起,召集临时约法起草会议,名为编辑委员会,起草二次,由宋教仁主稿,会议互三十日,至三月八日全案告终。”( 杨幼炯,近代中国法制史,民国丛书第一编29,上海书店1989年出版,第92页。)

……

二、 孙中山对临时约法有诸多批评

孙中山曾明确表示,约法没有真实反映自己的革命理想,《五权宪法》:“至于我们民国的约法,没有规定具体的民权。在南京订出来的民国约法里头,只有‘中华民国主权属于国民全体’的那一条,是兄弟所主张的,其余都不是兄弟的意思。”( 孙中山年谱,中华书局1980年出版,第139页。)

……

对于这样一个不满意的约法,孙中山为什么为之奋斗不息?甚至作为斗争的旗帜?他自己有一个说法:“余对于临时约法之不满,已如前所述,则余对于此与革命方略相背驰之约法,又何为起而拥护之?此读者所亟欲问者也。余请郑重说明之。……故《临时约法》者,南北统一之条件,而民国所由构成也。袁世凯毁弃《临时约法》,即为违背誓言,取消其服从民国之证据,不必待其帝制自为,已为民国所必不容,……余为民国前途计,一方面甚望有更进步、更适宜之宪法,以代《临时约法》,一方面则务拥护《临时约法》之尊严,俾国本不因以摇撼,故余自六年至今,奋然以一身荷护法大任而不少挠。”( 孙中山全集第七卷,中华书局1985年出版,第69、70页。)

(《纪念辛亥革命九十周年国际青年学术讨论会论文集》,岳麓书社2003年出版)

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争