统编版高中语文必修下册 9 [说“木叶”]课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 9 [说“木叶”]课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 533.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 18:58:53 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

语文 必修下册

12 [说“木叶”]

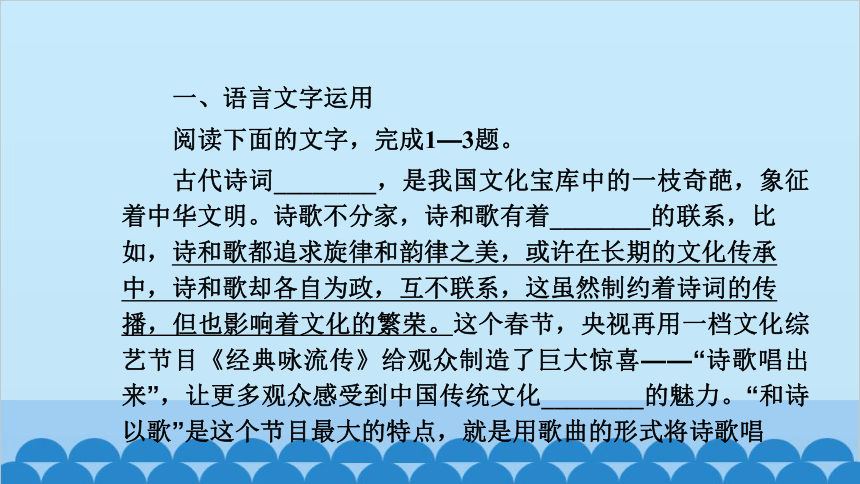

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1—3题。

古代诗词________,是我国文化宝库中的一枝奇葩,象征着中华文明。诗歌不分家,诗和歌有着________的联系,比 如,诗和歌都追求旋律和韵律之美,或许在长期的文化传承 中,诗和歌却各自为政,互不联系,这虽然制约着诗词的传 播,但也影响着文化的繁荣。这个春节,央视再用一档文化综艺节目《经典咏流传》给观众制造了巨大惊喜——“诗歌唱出来”,让更多观众感受到中国传统文化________的魅力。“和诗以歌”是这个节目最大的特点,就是用歌曲的形式将诗歌唱

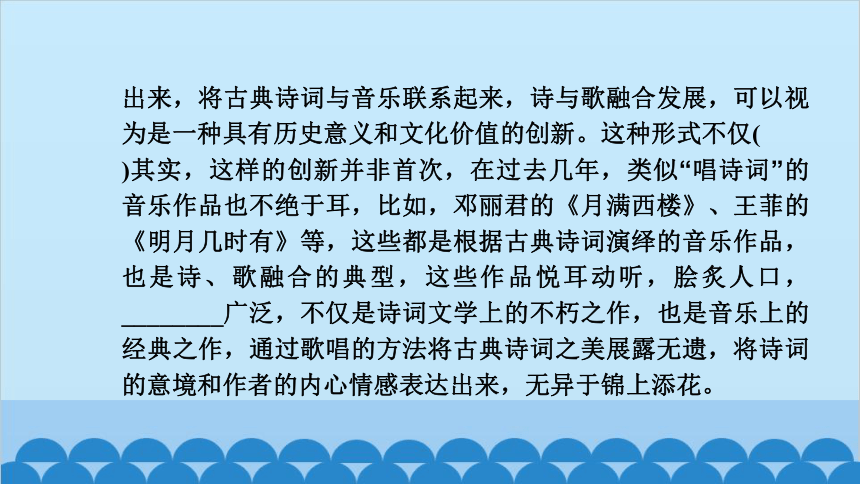

出来,将古典诗词与音乐联系起来,诗与歌融合发展,可以视为是一种具有历史意义和文化价值的创新。这种形式不仅( )其实,这样的创新并非首次,在过去几年,类似“唱诗词”的音乐作品也不绝于耳,比如,邓丽君的《月满西楼》、王菲的《明月几时有》等,这些都是根据古典诗词演绎的音乐作品,也是诗、歌融合的典型,这些作品悦耳动听,脍炙人口,________广泛,不仅是诗词文学上的不朽之作,也是音乐上的经典之作,通过歌唱的方法将古典诗词之美展露无遗,将诗词的意境和作者的内心情感表达出来,无异于锦上添花。

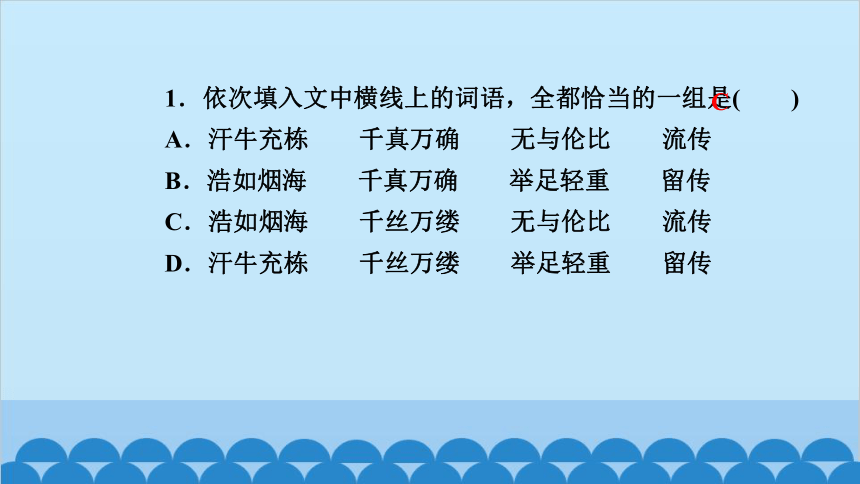

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一组是( )

A.汗牛充栋 千真万确 无与伦比 流传

B.浩如烟海 千真万确 举足轻重 留传

C.浩如烟海 千丝万缕 无与伦比 流传

D.汗牛充栋 千丝万缕 举足轻重 留传

C

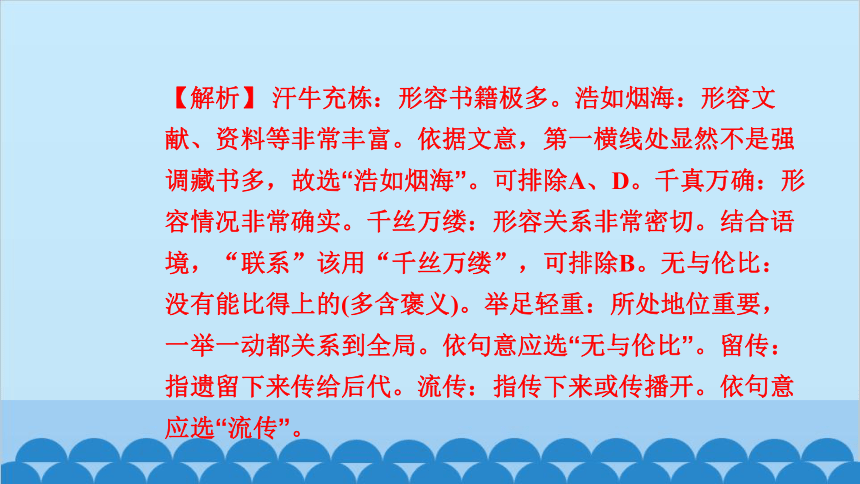

【解析】 汗牛充栋:形容书籍极多。浩如烟海:形容文

献、资料等非常丰富。依据文意,第一横线处显然不是强

调藏书多,故选“浩如烟海”。可排除A、D。千真万确:形

容情况非常确实。千丝万缕:形容关系非常密切。结合语

境,“联系”该用“千丝万缕”,可排除B。无与伦比:

没有能比得上的(多含褒义)。举足轻重:所处地位重要,

一举一动都关系到全局。依句意应选“无与伦比”。留传:

指遗留下来传给后代。流传:指传下来或传播开。依句意

应选“流传”。

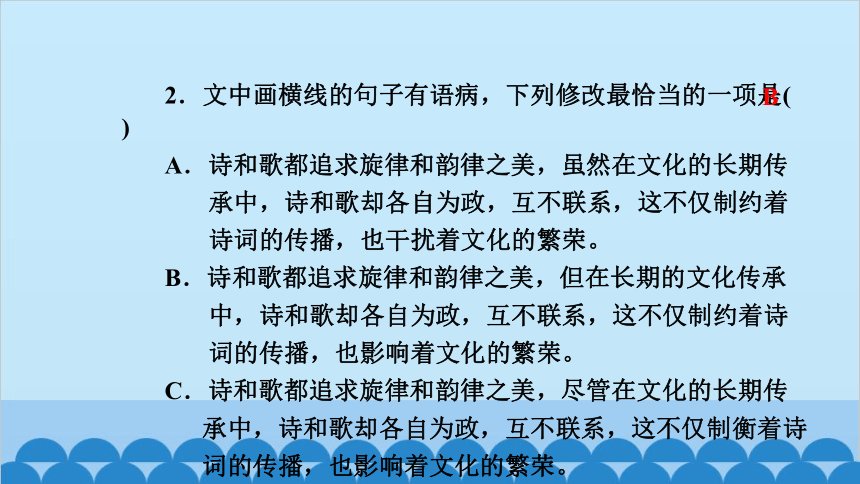

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.诗和歌都追求旋律和韵律之美,虽然在文化的长期传

承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着

诗词的传播,也干扰着文化的繁荣。

B.诗和歌都追求旋律和韵律之美,但在长期的文化传承

中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗

词的传播,也影响着文化的繁荣。

C.诗和歌都追求旋律和韵律之美,尽管在文化的长期传

承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制衡着诗

词的传播,也影响着文化的繁荣。

B

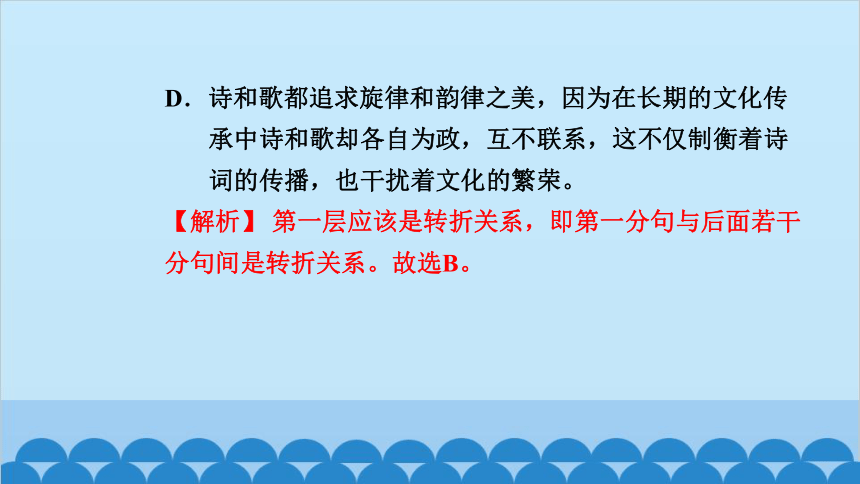

D.诗和歌都追求旋律和韵律之美,因为在长期的文化传

承中诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制衡着诗

词的传播,也干扰着文化的繁荣。

【解析】 第一层应该是转折关系,即第一分句与后面若干

分句间是转折关系。故选B。

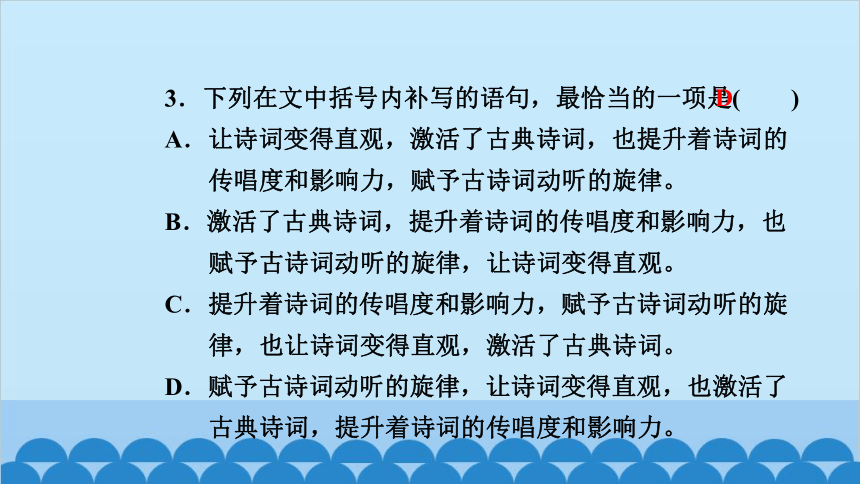

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.让诗词变得直观,激活了古典诗词,也提升着诗词的

传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律。

B.激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力,也

赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观。

C.提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋

律,也让诗词变得直观,激活了古典诗词。

D.赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了

古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力。

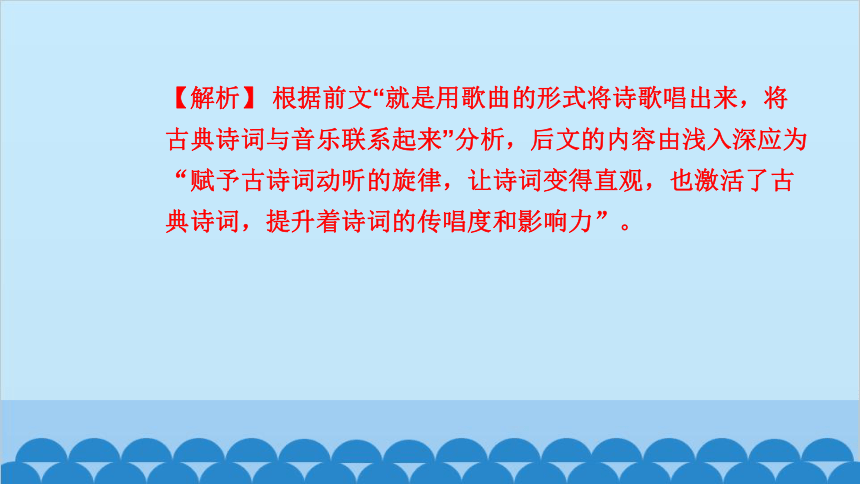

D

【解析】 根据前文“就是用歌曲的形式将诗歌唱出来,将

古典诗词与音乐联系起来”分析,后文的内容由浅入深应为

“赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古

典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力”。

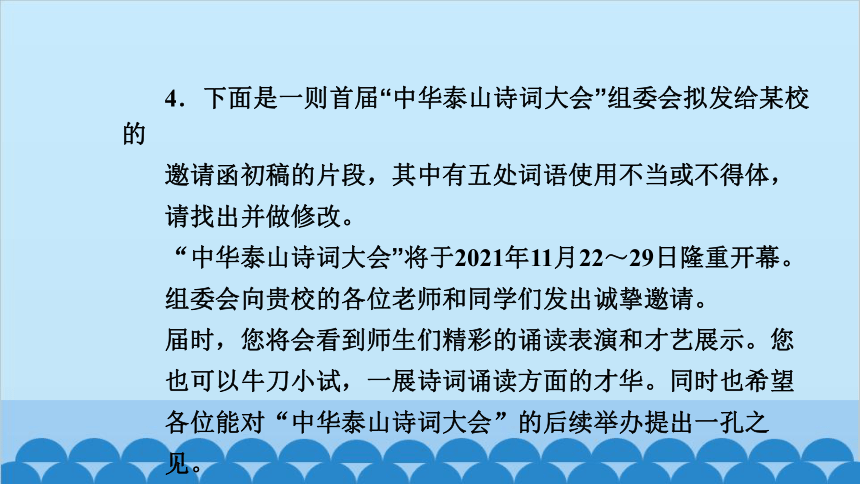

4.下面是一则首届“中华泰山诗词大会”组委会拟发给某校的

邀请函初稿的片段,其中有五处词语使用不当或不得体,

请找出并做修改。

“中华泰山诗词大会”将于2021年11月22~29日隆重开幕。

组委会向贵校的各位老师和同学们发出诚挚邀请。

届时,您将会看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示。您

也可以牛刀小试,一展诗词诵读方面的才华。同时也希望

各位能对“中华泰山诗词大会”的后续举办提出一孔之

见。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________

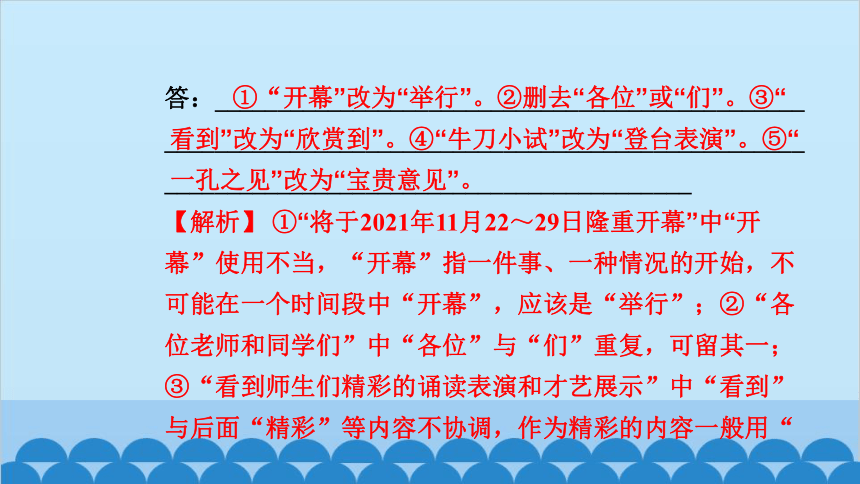

【解析】 ①“将于2021年11月22~29日隆重开幕”中“开

幕”使用不当,“开幕”指一件事、一种情况的开始,不

可能在一个时间段中“开幕”,应该是“举行”;②“各

位老师和同学们”中“各位”与“们”重复,可留其一;

③“看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示”中“看到”

与后面“精彩”等内容不协调,作为精彩的内容一般用“

①“开幕”改为“举行”。②删去“各位”或“们”。③“

看到”改为“欣赏到”。④“牛刀小试”改为“登台表演”。⑤“

一孔之见”改为“宝贵意见”。

欣赏”;④“您也可以牛刀小试”中“牛刀小试”使用不

当,“牛刀小试”,比喻很大的本领,先在小事情上施展

一下,与情境不合,可改为“登台表演”;⑤“希望各

位……提出一孔之见”中“一孔之见”使用不当,“一孔

之见”,从一个小窟窿里面所看到的。比喻狭隘片面的见

解,谦辞,用于自己。此处谦敬不当,可以改为“宝贵意

见”。

5.请为下面题为“蕊寒香冷”的中国画写一段文字。

要求:①想象合理;②语言生动;

③不超过60字。

答:_____________________________________

________________________________________

___________________________________________________

___________________________

【解析】 要扣住图画的标题进行合理想象,要描绘出梅花

的形态,并揭示出梅的内在气质,可以采用比喻、拟人等

修辞手法。

白雪皑皑中,数枝梅花傲然挺立。

疏影横斜,暗香浮动,真是丹青难以描画。

她默默地奉献着自己的美丽,茫茫大地上永远的梅花

魂……

6.填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项

是( )

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩

论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,__①__像“无边落

木萧萧下”这样大胆地发挥创造性,__②__而我们的诗人杜

甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗

句。

A

【解析】 B、D两项,②句均为陈述语气,且语意同文段

主旨相悖,由此可排除这两项。据①句后面阐述的引文的

意义,可推知应选A。

7.下列各项对语句修辞手法及其作用的分析,不恰当的一项

是( )

A.“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,

“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的。(

设问句,引出对含有“木叶”“树叶”诗歌的分析。)

B.这冒险 ,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则

这一字的来历岂不大可思索吗?(反问句,语气急促,

增强语势,充分肯定了诗人杜甫的创新,同时引出对“

木”的分析。)

D

C.这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,

我们不留心就不会察觉它的存在。(拟人,形象鲜明,

说明诗歌具有暗示性。)

D.首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么

场合才用“木”字呢?(反问句,突出研究的内容,即在

什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言。)

【解析】 D项,这是一般疑问句,不是反问句。

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意

完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

古体诗又称古诗或古风。这个概念和通常说的“古代

诗歌”不同,是专用名词,专指唐代以前流行并在唐代继续

流行的一种诗体,和唐代形成的近体诗相对存在。

①_________________:每篇句数不限,每句字数不限,可押

韵也可不押韵,押韵也可换韵,句与句之间没有平仄对应和

用词对仗的要求。一句话,②_______________________,同

近体诗在格律上有极严格的要求不同。古体诗分两大类:

古体诗的特点是

古体诗格律上比较自由

五言古诗和七言古诗(或简称五古和七古)。此外还有句式

长短不齐的古诗,一般归入七古。

③__________________________________,但用韵、平仄

和对仗都不同于律诗的要求,所以仍是古诗。比如《古诗

十九首》及陶渊明等人的诗都是古诗。

有的古体诗句数、字数和律诗相同

9.将下列一组句子变成一个单句,可以增删个别词语,但不

能改变原意。

(1)林庚成了北大名师。

(2)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,令人耳

目一新。

(3)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,使受教

的学子们心悦诚服。

(4)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,成

为学子们的鲜活的精神思想营养。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

_________________________________

自从林庚成了北大名师,他的令人耳目一新的关于

唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,成为受教的学子们

心悦诚服的鲜活的精神思想营养。

二、名篇名句默写

10.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)白居易在《琵琶行并序》中用“___________________”

一句写出了谪居浔阳所听山歌的特点及感受,又用

“________________”一句表达了对所听琵琶曲的赞赏。

(2)韩愈在《师说》中指出古代圣人“________________”,

尚且向老师请教;现在的一般人“____________________”

却以向老师学习为耻。

呕哑嘲哳难为听

如听仙乐耳暂明

其出人也远矣

其下圣人也亦远矣

(3)《永遇乐·京口北固亭怀古》中描写宋武帝挥师北伐的威

猛气势的一句是“_________________”,与宋文帝仓促北伐

“________________”的兵败惨状,形成鲜明对比。

气吞万里如虎

赢得仓皇北顾

三、拓展阅读

阅读下面的文字,完成题目。

从唐诗的特色谈起

林 庚

唐诗为历代广大读者所喜爱,这究竟是为什么呢?朱彝尊说得好:“唐诗色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者;今诗才脱笔砚已是陈言。”这里所谓的“今诗”指的是明诗。明代以七子为代表的诗坛专意摹仿唐诗,但摹仿是陈陈相因没有生气的,所以“才脱笔砚”便“已是陈言”。至于唐诗本身呢,则千载之下仍是那么“色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者”。

我们今天学习唐诗,当然就更不是要去摹仿唐诗,而是要从中感受到那“色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者”的新鲜活力。正是这种新鲜的活力,带着蓬勃的朝气,形成为盛唐之音,展现为绚丽壮观的广阔天地,使我们感受到饱满的艺术享受。

优秀的诗篇总是不断地激发着、唤醒着人们新鲜的感受,又以这方面的素养促进了诗歌的创作发展。这乃是一个辩证的历史过程。唐诗正是在这样一个过程中出现的,又以它全新的创作不断地启发着人们。我们一方面欣赏着那些最富于生活气息的名章秀句,一方面探索着那蓬勃涌现的过程和法则;唐诗由于它具有最鲜明的艺术感染力,因此就成为我们最好的学习的典范。

唐诗的语言明白易懂。它不但比起唐以前的诗坛来是如此的,而且比起它以后的诗坛来也是如此的。例如明、清的诗 歌,它离我们的时代比唐诗要近得多,那么为什么反而不如唐诗那么明白易懂呢?这难道不足以引起我们的深思吗?明白易懂也并不难,难得的是以那么浅近的语言却能取得那么精湛的艺术成就。这深入浅出的诗歌造诣,又正是唐诗为人们所赞赏的一个缘故。明白易懂自然更不等于一览无余,一览无余又怎能百读不厌呢?而唐诗却正是以其明白易懂而更为人们所百读不厌。这之间既有统一又有矛盾。唐诗中有一些人人传诵的名篇,其间的诗歌语言本来是允许有一定跳跃性的,有时跳跃得

比较突出了些,就可能感到不那么平易;可是如果它因此却取得了强烈的艺术实感,那么人们就会爱不忍释。语言的明白易懂乃是语言的美德,诗歌虽然是一种特殊的语言艺术,却不能不植根于日常的生活语言之上,远离了生活语言,诗歌的花果就容易枯萎,明白易懂乃是诗坛的一条康庄大道。唐诗中既有大量明白易懂的杰作,又有少量不太明白易懂的名篇。这里的矛盾统一可以成为我们探索诗歌语言艺术奥秘最好的桥梁。而唐诗的可贵正在于语言艺术上深入浅出的统一,这乃是它的最高成就,最鲜明的特色。这也是唐诗为什么能那么繁荣旺盛的一个原因。

研究唐诗繁荣的原因,也是我们学习唐诗一个方面的课 题,我们很少看到人们对于其他时代诗歌繁荣的原因有那么大的兴趣去进行研究。这当然首先由于唐诗是一个大家公认的诗歌高潮。而这个高潮又被传统地分为初、盛、中、晚,起伏分明的四个时期。我们也很少看到其他时代的诗坛有这么完整的时代性的划分,这当然也由于它是一个波澜壮阔巨大持久的高潮,所以才能分得清它的潮头、潮尾、顶峰与转折。而这个 初、盛、中、晚的四个时期,又恰恰与唐代整个社会的起伏发展相为终始。唐代社会的发展乃是整个中国封建社会上升发展的高潮。这两个高潮的息息相通,就更增加了初、盛、中、晚

的鲜明性。这里值得我们探索的问题也就不限于诗歌本身,而是诗歌与时代的关系。诗歌作为一个特殊的语言艺术,它的发展有其自身的内部规律,而它的发展如何才能获得充分的成 熟,则又取决于它所处的那个时代的客观条件。这里包含着政治、经济、文化等各方面的广泛生活内容,是我们研究唐诗的广阔领域。

(选自《唐诗综论》,人民文学出版社出版,有删节)

11.下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是( )

A.学习唐诗,可以感受到唐诗的新鲜活力,获取饱满的

艺术享受,进而在摹仿中提高诗歌创作水平。

B.学习唐诗,可以从中探索诗歌语言艺术的奥秘,领悟

深入与浅出矛盾统一于一体的艺术技巧。

C.学习唐诗,可以探索诗歌与时代的关系,研究唐诗中

蕴含的政治、经济、文化等各方面的广泛生活内容。

D.学习唐诗,可以一方面欣赏其中最富于生活气息的名

章秀句,一方面探索着那蓬勃涌现的过程与法则。

A

【解析】 A项,“进而在摹仿中提高诗歌创作水平”错

误,文中强调“我们今天学习唐诗,当然就更不是要去摹

仿唐诗”。

12.下列对原文内容的理解,不正确的一项是( )

A.唐诗能够得以繁荣,除了因为唐诗自身的内部规律使

然,还得力于唐代社会处在封建社会上升发展的高潮

阶段。

B.唐诗在中国古代诗歌史上是以春风得意的新鲜朝气而

著称的,读唐诗可以让读者更强烈地感受到蓬勃豪壮

的情怀。

C.唐诗在语言艺术上达到了深入浅出的高度,明白易懂、

一览无余,取得了强烈的艺术实感,读者自然爱不忍释。

C

D.唐诗是公认的诗歌高潮,相对于其他时代的诗坛,唐

诗具有初、盛、中、晚的鲜明性,分得清潮头、潮

尾、顶峰与转折。

【解析】 C项,“明白易懂、一览无余”理解错误,文中“

明白易懂自然更不等于一览无余,一览无余又怎能百读不

厌呢?”“唐诗中有一些人人传诵的名篇……就可能感到不

那么平易”等文字说明唐诗尽管在语言艺术上达到了深入

浅出的高度,但并不是“明白易懂、一览无余”。

13.请结合全文回答:唐诗为历代广大读者所喜爱的原因是什

么?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

①唐诗有着新鲜的活力,带着蓬勃的朝气,为读者

展现出绚丽壮观的广阔天地,让读者获得饱满的艺术享受。

②唐诗富于创新,色泽鲜妍,始终焕发出新鲜的活力。③

唐诗有着最鲜明的艺术感染力,是读者学习的最好典范,

以全新的创作启发读者探索其中蓬勃涌现的过程与法则。

④唐诗的语言明白易懂,但浅近的语言却又能够取得精湛

的艺术成就,深入浅出的高超艺术造诣能让读者百读不厌。

语文 必修下册

12 [说“木叶”]

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1—3题。

古代诗词________,是我国文化宝库中的一枝奇葩,象征着中华文明。诗歌不分家,诗和歌有着________的联系,比 如,诗和歌都追求旋律和韵律之美,或许在长期的文化传承 中,诗和歌却各自为政,互不联系,这虽然制约着诗词的传 播,但也影响着文化的繁荣。这个春节,央视再用一档文化综艺节目《经典咏流传》给观众制造了巨大惊喜——“诗歌唱出来”,让更多观众感受到中国传统文化________的魅力。“和诗以歌”是这个节目最大的特点,就是用歌曲的形式将诗歌唱

出来,将古典诗词与音乐联系起来,诗与歌融合发展,可以视为是一种具有历史意义和文化价值的创新。这种形式不仅( )其实,这样的创新并非首次,在过去几年,类似“唱诗词”的音乐作品也不绝于耳,比如,邓丽君的《月满西楼》、王菲的《明月几时有》等,这些都是根据古典诗词演绎的音乐作品,也是诗、歌融合的典型,这些作品悦耳动听,脍炙人口,________广泛,不仅是诗词文学上的不朽之作,也是音乐上的经典之作,通过歌唱的方法将古典诗词之美展露无遗,将诗词的意境和作者的内心情感表达出来,无异于锦上添花。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一组是( )

A.汗牛充栋 千真万确 无与伦比 流传

B.浩如烟海 千真万确 举足轻重 留传

C.浩如烟海 千丝万缕 无与伦比 流传

D.汗牛充栋 千丝万缕 举足轻重 留传

C

【解析】 汗牛充栋:形容书籍极多。浩如烟海:形容文

献、资料等非常丰富。依据文意,第一横线处显然不是强

调藏书多,故选“浩如烟海”。可排除A、D。千真万确:形

容情况非常确实。千丝万缕:形容关系非常密切。结合语

境,“联系”该用“千丝万缕”,可排除B。无与伦比:

没有能比得上的(多含褒义)。举足轻重:所处地位重要,

一举一动都关系到全局。依句意应选“无与伦比”。留传:

指遗留下来传给后代。流传:指传下来或传播开。依句意

应选“流传”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.诗和歌都追求旋律和韵律之美,虽然在文化的长期传

承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着

诗词的传播,也干扰着文化的繁荣。

B.诗和歌都追求旋律和韵律之美,但在长期的文化传承

中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗

词的传播,也影响着文化的繁荣。

C.诗和歌都追求旋律和韵律之美,尽管在文化的长期传

承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制衡着诗

词的传播,也影响着文化的繁荣。

B

D.诗和歌都追求旋律和韵律之美,因为在长期的文化传

承中诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制衡着诗

词的传播,也干扰着文化的繁荣。

【解析】 第一层应该是转折关系,即第一分句与后面若干

分句间是转折关系。故选B。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.让诗词变得直观,激活了古典诗词,也提升着诗词的

传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律。

B.激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力,也

赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观。

C.提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋

律,也让诗词变得直观,激活了古典诗词。

D.赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了

古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力。

D

【解析】 根据前文“就是用歌曲的形式将诗歌唱出来,将

古典诗词与音乐联系起来”分析,后文的内容由浅入深应为

“赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古

典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力”。

4.下面是一则首届“中华泰山诗词大会”组委会拟发给某校的

邀请函初稿的片段,其中有五处词语使用不当或不得体,

请找出并做修改。

“中华泰山诗词大会”将于2021年11月22~29日隆重开幕。

组委会向贵校的各位老师和同学们发出诚挚邀请。

届时,您将会看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示。您

也可以牛刀小试,一展诗词诵读方面的才华。同时也希望

各位能对“中华泰山诗词大会”的后续举办提出一孔之

见。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________

【解析】 ①“将于2021年11月22~29日隆重开幕”中“开

幕”使用不当,“开幕”指一件事、一种情况的开始,不

可能在一个时间段中“开幕”,应该是“举行”;②“各

位老师和同学们”中“各位”与“们”重复,可留其一;

③“看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示”中“看到”

与后面“精彩”等内容不协调,作为精彩的内容一般用“

①“开幕”改为“举行”。②删去“各位”或“们”。③“

看到”改为“欣赏到”。④“牛刀小试”改为“登台表演”。⑤“

一孔之见”改为“宝贵意见”。

欣赏”;④“您也可以牛刀小试”中“牛刀小试”使用不

当,“牛刀小试”,比喻很大的本领,先在小事情上施展

一下,与情境不合,可改为“登台表演”;⑤“希望各

位……提出一孔之见”中“一孔之见”使用不当,“一孔

之见”,从一个小窟窿里面所看到的。比喻狭隘片面的见

解,谦辞,用于自己。此处谦敬不当,可以改为“宝贵意

见”。

5.请为下面题为“蕊寒香冷”的中国画写一段文字。

要求:①想象合理;②语言生动;

③不超过60字。

答:_____________________________________

________________________________________

___________________________________________________

___________________________

【解析】 要扣住图画的标题进行合理想象,要描绘出梅花

的形态,并揭示出梅的内在气质,可以采用比喻、拟人等

修辞手法。

白雪皑皑中,数枝梅花傲然挺立。

疏影横斜,暗香浮动,真是丹青难以描画。

她默默地奉献着自己的美丽,茫茫大地上永远的梅花

魂……

6.填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项

是( )

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩

论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,__①__像“无边落

木萧萧下”这样大胆地发挥创造性,__②__而我们的诗人杜

甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗

句。

A

【解析】 B、D两项,②句均为陈述语气,且语意同文段

主旨相悖,由此可排除这两项。据①句后面阐述的引文的

意义,可推知应选A。

7.下列各项对语句修辞手法及其作用的分析,不恰当的一项

是( )

A.“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,

“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的。(

设问句,引出对含有“木叶”“树叶”诗歌的分析。)

B.这冒险 ,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则

这一字的来历岂不大可思索吗?(反问句,语气急促,

增强语势,充分肯定了诗人杜甫的创新,同时引出对“

木”的分析。)

D

C.这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,

我们不留心就不会察觉它的存在。(拟人,形象鲜明,

说明诗歌具有暗示性。)

D.首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么

场合才用“木”字呢?(反问句,突出研究的内容,即在

什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言。)

【解析】 D项,这是一般疑问句,不是反问句。

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意

完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

古体诗又称古诗或古风。这个概念和通常说的“古代

诗歌”不同,是专用名词,专指唐代以前流行并在唐代继续

流行的一种诗体,和唐代形成的近体诗相对存在。

①_________________:每篇句数不限,每句字数不限,可押

韵也可不押韵,押韵也可换韵,句与句之间没有平仄对应和

用词对仗的要求。一句话,②_______________________,同

近体诗在格律上有极严格的要求不同。古体诗分两大类:

古体诗的特点是

古体诗格律上比较自由

五言古诗和七言古诗(或简称五古和七古)。此外还有句式

长短不齐的古诗,一般归入七古。

③__________________________________,但用韵、平仄

和对仗都不同于律诗的要求,所以仍是古诗。比如《古诗

十九首》及陶渊明等人的诗都是古诗。

有的古体诗句数、字数和律诗相同

9.将下列一组句子变成一个单句,可以增删个别词语,但不

能改变原意。

(1)林庚成了北大名师。

(2)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,令人耳

目一新。

(3)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,使受教

的学子们心悦诚服。

(4)林庚关于唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,成

为学子们的鲜活的精神思想营养。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

_________________________________

自从林庚成了北大名师,他的令人耳目一新的关于

唐诗中的“盛唐气象”“少年精神”之说,成为受教的学子们

心悦诚服的鲜活的精神思想营养。

二、名篇名句默写

10.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)白居易在《琵琶行并序》中用“___________________”

一句写出了谪居浔阳所听山歌的特点及感受,又用

“________________”一句表达了对所听琵琶曲的赞赏。

(2)韩愈在《师说》中指出古代圣人“________________”,

尚且向老师请教;现在的一般人“____________________”

却以向老师学习为耻。

呕哑嘲哳难为听

如听仙乐耳暂明

其出人也远矣

其下圣人也亦远矣

(3)《永遇乐·京口北固亭怀古》中描写宋武帝挥师北伐的威

猛气势的一句是“_________________”,与宋文帝仓促北伐

“________________”的兵败惨状,形成鲜明对比。

气吞万里如虎

赢得仓皇北顾

三、拓展阅读

阅读下面的文字,完成题目。

从唐诗的特色谈起

林 庚

唐诗为历代广大读者所喜爱,这究竟是为什么呢?朱彝尊说得好:“唐诗色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者;今诗才脱笔砚已是陈言。”这里所谓的“今诗”指的是明诗。明代以七子为代表的诗坛专意摹仿唐诗,但摹仿是陈陈相因没有生气的,所以“才脱笔砚”便“已是陈言”。至于唐诗本身呢,则千载之下仍是那么“色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者”。

我们今天学习唐诗,当然就更不是要去摹仿唐诗,而是要从中感受到那“色泽鲜妍,如旦晚脱笔砚者”的新鲜活力。正是这种新鲜的活力,带着蓬勃的朝气,形成为盛唐之音,展现为绚丽壮观的广阔天地,使我们感受到饱满的艺术享受。

优秀的诗篇总是不断地激发着、唤醒着人们新鲜的感受,又以这方面的素养促进了诗歌的创作发展。这乃是一个辩证的历史过程。唐诗正是在这样一个过程中出现的,又以它全新的创作不断地启发着人们。我们一方面欣赏着那些最富于生活气息的名章秀句,一方面探索着那蓬勃涌现的过程和法则;唐诗由于它具有最鲜明的艺术感染力,因此就成为我们最好的学习的典范。

唐诗的语言明白易懂。它不但比起唐以前的诗坛来是如此的,而且比起它以后的诗坛来也是如此的。例如明、清的诗 歌,它离我们的时代比唐诗要近得多,那么为什么反而不如唐诗那么明白易懂呢?这难道不足以引起我们的深思吗?明白易懂也并不难,难得的是以那么浅近的语言却能取得那么精湛的艺术成就。这深入浅出的诗歌造诣,又正是唐诗为人们所赞赏的一个缘故。明白易懂自然更不等于一览无余,一览无余又怎能百读不厌呢?而唐诗却正是以其明白易懂而更为人们所百读不厌。这之间既有统一又有矛盾。唐诗中有一些人人传诵的名篇,其间的诗歌语言本来是允许有一定跳跃性的,有时跳跃得

比较突出了些,就可能感到不那么平易;可是如果它因此却取得了强烈的艺术实感,那么人们就会爱不忍释。语言的明白易懂乃是语言的美德,诗歌虽然是一种特殊的语言艺术,却不能不植根于日常的生活语言之上,远离了生活语言,诗歌的花果就容易枯萎,明白易懂乃是诗坛的一条康庄大道。唐诗中既有大量明白易懂的杰作,又有少量不太明白易懂的名篇。这里的矛盾统一可以成为我们探索诗歌语言艺术奥秘最好的桥梁。而唐诗的可贵正在于语言艺术上深入浅出的统一,这乃是它的最高成就,最鲜明的特色。这也是唐诗为什么能那么繁荣旺盛的一个原因。

研究唐诗繁荣的原因,也是我们学习唐诗一个方面的课 题,我们很少看到人们对于其他时代诗歌繁荣的原因有那么大的兴趣去进行研究。这当然首先由于唐诗是一个大家公认的诗歌高潮。而这个高潮又被传统地分为初、盛、中、晚,起伏分明的四个时期。我们也很少看到其他时代的诗坛有这么完整的时代性的划分,这当然也由于它是一个波澜壮阔巨大持久的高潮,所以才能分得清它的潮头、潮尾、顶峰与转折。而这个 初、盛、中、晚的四个时期,又恰恰与唐代整个社会的起伏发展相为终始。唐代社会的发展乃是整个中国封建社会上升发展的高潮。这两个高潮的息息相通,就更增加了初、盛、中、晚

的鲜明性。这里值得我们探索的问题也就不限于诗歌本身,而是诗歌与时代的关系。诗歌作为一个特殊的语言艺术,它的发展有其自身的内部规律,而它的发展如何才能获得充分的成 熟,则又取决于它所处的那个时代的客观条件。这里包含着政治、经济、文化等各方面的广泛生活内容,是我们研究唐诗的广阔领域。

(选自《唐诗综论》,人民文学出版社出版,有删节)

11.下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是( )

A.学习唐诗,可以感受到唐诗的新鲜活力,获取饱满的

艺术享受,进而在摹仿中提高诗歌创作水平。

B.学习唐诗,可以从中探索诗歌语言艺术的奥秘,领悟

深入与浅出矛盾统一于一体的艺术技巧。

C.学习唐诗,可以探索诗歌与时代的关系,研究唐诗中

蕴含的政治、经济、文化等各方面的广泛生活内容。

D.学习唐诗,可以一方面欣赏其中最富于生活气息的名

章秀句,一方面探索着那蓬勃涌现的过程与法则。

A

【解析】 A项,“进而在摹仿中提高诗歌创作水平”错

误,文中强调“我们今天学习唐诗,当然就更不是要去摹

仿唐诗”。

12.下列对原文内容的理解,不正确的一项是( )

A.唐诗能够得以繁荣,除了因为唐诗自身的内部规律使

然,还得力于唐代社会处在封建社会上升发展的高潮

阶段。

B.唐诗在中国古代诗歌史上是以春风得意的新鲜朝气而

著称的,读唐诗可以让读者更强烈地感受到蓬勃豪壮

的情怀。

C.唐诗在语言艺术上达到了深入浅出的高度,明白易懂、

一览无余,取得了强烈的艺术实感,读者自然爱不忍释。

C

D.唐诗是公认的诗歌高潮,相对于其他时代的诗坛,唐

诗具有初、盛、中、晚的鲜明性,分得清潮头、潮

尾、顶峰与转折。

【解析】 C项,“明白易懂、一览无余”理解错误,文中“

明白易懂自然更不等于一览无余,一览无余又怎能百读不

厌呢?”“唐诗中有一些人人传诵的名篇……就可能感到不

那么平易”等文字说明唐诗尽管在语言艺术上达到了深入

浅出的高度,但并不是“明白易懂、一览无余”。

13.请结合全文回答:唐诗为历代广大读者所喜爱的原因是什

么?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

①唐诗有着新鲜的活力,带着蓬勃的朝气,为读者

展现出绚丽壮观的广阔天地,让读者获得饱满的艺术享受。

②唐诗富于创新,色泽鲜妍,始终焕发出新鲜的活力。③

唐诗有着最鲜明的艺术感染力,是读者学习的最好典范,

以全新的创作启发读者探索其中蓬勃涌现的过程与法则。

④唐诗的语言明白易懂,但浅近的语言却又能够取得精湛

的艺术成就,深入浅出的高超艺术造诣能让读者百读不厌。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])