统编版高中语文必修下册 8 [中国建筑的特征]课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 8 [中国建筑的特征]课件 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 426.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-18 21:44:15 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

语文 必修下册

8 [*中国建筑的特征]

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1—3题。

巴黎圣母院失火,在网上引发激烈争论。( )它的焚毁不仅是法国文明的消损,更是人类历史文明的重大遗憾。然 而,在巴黎圣母院失火的新闻下面,竟有不少网民拍手称快,更是称这场大火是当初法军烧圆明园的报应,相关微博评论中“天道有轮回”等字眼层出不穷。

1860年,英法联军冲进圆明园烧杀抢掠,大火燃烧三天三夜,这座中国有史以来最宏伟的皇家园林最终付之一炬。诚然,圆明园被毁是我国历史上不可抹去的耻辱,给国人带来难以

抚平的伤痛。但是,将这段历史放到今天来看,与巴黎圣母院并无可比性。圆明园被毁是野蛮战争的历史伤痕,而巴黎圣母院失火却是和平时期的安全__________。两者都是人类文明与智慧的结晶,而伟大的人类历史文明的落幕,对于全人类都是一种巨大损失。

雨果曾经__________地痛斥英法联军的恶行,今天,我们又怎能借着消防安全问题口不择言地发泄仇恨?现代社会文明应不断进步,但不少人的认知水平确实不如百年前的雨果。余秋雨曾说过:“文明可能产生于野蛮,但绝不喜欢野蛮。我们能熬过苦难,却绝不赞美苦难。我们不害怕迫害,却绝不肯定

迫害。”圆明园被焚毁和巴黎圣母院的大火的联系,仅仅在于它们都是人类文明的结晶,都是承载文化艺术的______,都是人类历史中__________的一部分。

铭记历史并不等于延续仇恨,而是为了更好前行。正是为了让我们铭记历史、重蹈覆辙,因而不能用圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院,历史从来无意教给我们用仇恨包裹文明。

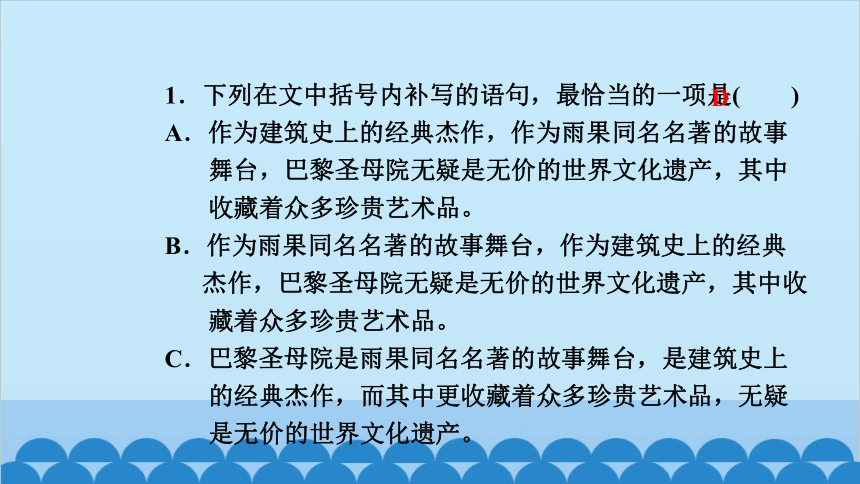

1.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.作为建筑史上的经典杰作,作为雨果同名名著的故事

舞台,巴黎圣母院无疑是无价的世界文化遗产,其中

收藏着众多珍贵艺术品。

B.作为雨果同名名著的故事舞台,作为建筑史上的经典

杰作,巴黎圣母院无疑是无价的世界文化遗产,其中收

藏着众多珍贵艺术品。

C.巴黎圣母院是雨果同名名著的故事舞台,是建筑史上

的经典杰作,而其中更收藏着众多珍贵艺术品,无疑

是无价的世界文化遗产。

D

D.巴黎圣母院是建筑史上的经典杰作,是雨果同名名著

的故事舞台,而其中更收藏着众多珍贵艺术品,无疑

是无价的世界文化遗产。

【解析】 本题中,就句式而言,以“作为”为开头的句式,

意在强调紧跟其后的部分,而其后面的部分并非语境特别

强调的重点,但从语境来看,由“它的焚毁不仅是法国文明

的消损,更是人类历史文明的重大遗憾”可知,前面应是强

调突出巴黎圣母院中的艺术品,而A、B两项使用“作为”的

句式,强调的重点偏移到“建筑史”“舞台”等方面,这与后

面的内容不连贯,排除A、B两项。就逻辑而言,其一,巴

黎圣母院拥有的三个因素有着必然的先后顺序,即先是建

筑杰作,再是文艺舞台,后讲收藏的文物;其二,正是因

为这三个因素,才被认定为无价的世界文化遗产。据此排

除C项。

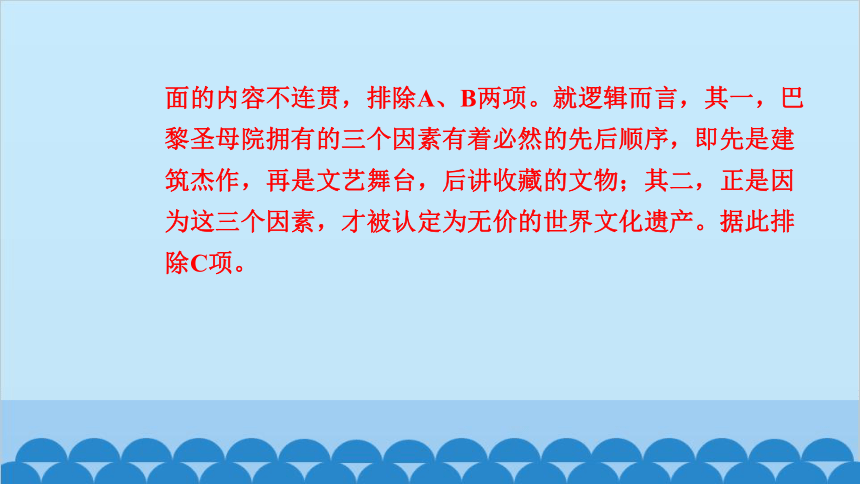

2.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.事故 义正词严 圣地 不可或缺

B.事故 理直气壮 胜地 不可或缺

C.世故 义正词严 圣地 缺一不可

D.世故 理直气壮 胜地 缺一不可

【解析】 “事故”,意外的损失或灾祸(多指在生产、工作上

发生的);“世故”,处世经验。第一处,从“巴黎圣母院失

火”这一信息来看,“事故”更适合语境。“义正词严”,道

理正当,措辞严肃,强调坚持正义严厉措辞;“理直气

A

壮”,理由充分,因而说话做事有气势或心里无愧,无所畏

惧,侧重表述言之有理和语气强硬。第二处,从后面“痛

斥英法联军的恶行”可知,此处应是形容雨果坚持正义斥

责英法联军火烧圆明园的恶行,应使用“义正词严”。“

圣地”指具有重大历史意义和作用的地方;“胜地”,有

名的风景优美的地方。第三处是说“它们都是人类文明的

结晶”,应使用“圣地”。“不可或缺”,不能有一点点

缺失,强调必不可少;“缺一不可”,少一样也不行。第

四处,如果使用“缺一不可”则与后面的“一部分”重

复,应使用“不可或缺”。故选A。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.铭记历史正是为了让我们避免不重蹈覆辙,而不能拿

圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

B.铭记历史正是为了让我们避免重蹈覆辙,而不能用圆

明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

C.正是为了让我们铭记历史、避免不重蹈覆辙,因而不

能用圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

D.正是为了让我们铭记历史、避免重蹈覆辙,因而不能

拿圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

B

【解析】 本题中,“正是为了让我们铭记历史、重蹈覆

辙……”不合逻辑,“为了”表示“目的”,“为了……重蹈覆

辙”显然把意思说反了,应该是“不重蹈覆辙”或“避免重蹈覆

辙”,而“不重蹈覆辙”应该是“铭记历史”的目的。A.“避免不

重蹈覆辙”不合逻辑,“避免不”双重否定表示肯定,意思变

成“要重蹈覆辙”,不合逻辑;“拿”和“圆明园发生的悲剧”搭

配不当。C.“铭记历史、避免不重蹈覆辙”不能并列;“避免

不”和“重蹈覆辙”不合逻辑;“为了”与“因而”不能搭

配。D.“铭记历史、避免重蹈覆辙”不能并列,“避免重蹈覆

辙”是“铭记历史”的目的;“拿”和“圆明园发生的悲剧”搭配不

当;“为了”与“因而”不能搭配。故选B。

4.阅读下面的文字,逐段概括中国古代木构房屋的特点。每

个特点不超过10个字。

①中国古代木构房屋需防潮防雨,故有高出地面的台基和

出檐较大的屋顶。

②这种房屋内部可以全部打通,也可按需要用木材进行装

修分隔,分隔方式可实可虚,实的如屏门、板壁等,虚的

如落地罩、太师壁等。

③工匠们设计房屋的各种构件(如梁、柱)时,在保有其功

能的基础上,往往顺应其形状、位置进行艺术加工,使之

更加漂亮美观,如把直梁加工成月梁,以给人举重若轻之

感。

④为防止木材腐烂,工匠们给木构房屋涂上油漆,油漆在

木材表面形成坚韧的保护膜,能起到很好的防护作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

①高台基、大屋顶;②空间组合灵活,方式自由;

③构件追求艺术美观;④用油漆做防腐处理。

【解析】 ①谈的是中国古代木构房屋防潮防雨的特点,高

台基、大屋顶,所以第一个特点是:高台基、大屋顶;②

谈的是中国古代木构房屋内部空间组合的特点,空间组合

灵活,方式自由,所以第二个特点是:空间组合灵活,方

式自由;③谈的是中国古代木构房屋的各种构件的艺术

性,即在实用性上追求艺术美观,所以第三个特点是:构

件追求艺术美观;④谈的是中国古代木构房屋的防腐处

理,即用油漆做防腐处理,所以第四个特点是:用油漆做

防腐处理。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组

是( )

遍布华夏的古村落,作为乡土建筑的精华,_______,

________,________,________。________,________,

承载着丰富的历史文化信息,对中国人的价值观念、生活

方式的形成产生过深刻的影响。

①却辉映着辉煌的过去

②鲜明地折射出中国历史的悠久

③具有很高的文物价值

C

④它们看似陈旧

⑤生动地展现着民族文化的丰富多彩

⑥成为了解中国文化和历史的一种重要窗口

A.④①③⑥②⑤

B.②⑤⑥①④③

C.③⑤②⑥④①

D.⑥④①③②⑤

【解析】 解答这道题最直接的方法就是排除法,同时要注

意隐藏的信息。首先应当注意②⑤⑥,因为⑥很明显是一

个带有总结性的句子,而②⑤又明显被镶嵌在⑥之中,先

说文化,后说历史,也就是⑤必在②前面,只有C项符

合。或通览六个分句,发现只有④带主语,那么第五空应

选④,由此排除A、D两项。通过比较④与①、③的衔接

性,很容易得出C项为正确选项。

6.请根据上下文,在下面文字的横线处补写出相应内容。

要求:语意连贯,表达明确,每处不超过12字。

中国古代园林艺术的基本思想是可游、可居、可望。其

中,①_______________。一切美术都是“望”,都可欣赏。

不仅“游”可以发生“望”的作用,②_____________,也同

样要“望”。一切亭台楼阁,都是为了“望”,都是为了得到

和丰富对于空间的美的感受。在园林建筑艺术中,

③___________________________,有了窗子,内外就能发

生交流。窗外的竹子或青山,经过窗子的框框望去,就是

“望”最重要

即便是“居”

窗子起着“望”的重要作用

一幅画。而且同一个窗子,从不同的角度望出去,

④________________,于是引发人们不同的联想。这样,

画的境界就无限地丰富了。如“窗含西岭千秋雪,门泊东吴

万里船”,诗人从一个小房间“望”到千秋之雪、万里之船,

以小见大,从而获得了⑤___________________。

景色都不相同

丰富的审美感受

【解析】 阅读时,抓住“其中”二字,即可推想到①处是后

面语段的提挈句,强调“望”的重要作用。从“一切美术都是

‘望’,都可欣赏”中可以推断出,此处应为“‘望’最重要”。

②处承接上句“不仅‘游’……”,同时照应首句中的“可游、

可居”,由此可见,②处应是“即便是‘居’”。③处引领下句

话,强调“窗子”在“望”中的作用。④处依据上下句“从不同

的角度”“引发人们不同的联想”来推断。⑤处是诗人“望”

的结果。

7.概括下面材料中的主要信息,给“中国的建筑体系”下一个

合适的定义。(不超过50字)

中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个

独特的建筑体系。它是中华民族数千年来世代经验的累积

所创造的。这个体系分布到很广大的地区:西起葱岭,东

至日本、朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古

人民共和国的区域在内。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

_____________________

中国的建筑体系是中华民族数千年来创造的、分布

地区广大的、在世界各民族数千年文化史中的一个独特的

建筑体系。

8.观察右面丰子恺的漫画《建筑的起源》,说明这幅漫画的

内容,并写出两点启示。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

内容:一个孩子正在专心地搭积木,他垒出了一个

门,旁边是散落的积木。启示:①解放孩子的双手,还给

孩子发展个性的空间;②培养创造性,要从小做起。

二、名篇名句默写

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) “天地英雄气,千秋尚凛然。”苏轼在《念奴

娇·赤壁怀古》中描绘了周瑜“____________”

的儒将风度;辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用

“________________”一句描绘了宋武帝刘裕挥师北伐的威

猛气势。

(2)《诗经·静女》中的“___________,___________”两句惟

妙惟肖地描绘了小伙子未见到恋人时那种焦灼不安的神态。

羽扇纶巾

气吞万里如虎

爱而不见

搔首踟蹰

(3)杜甫《登高》中“______________________,

___________________”两句集中表现了夔州秋天的典型特

征,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”。

无边落木萧萧下

不尽长江滚滚来

三、拓展阅读

阅读下面的文字,完成题目。

材料一:

1925年,他当时在美国宾夕法尼亚大学念建筑专业。他的父亲梁启超给他寄来一本书,是北宋李诫写的《营造法式》。但这本书像天书一样难以读懂,因为那是北宋时代的书。

后来,梁思成通过对五台山的佛光寺大殿、应县木塔、蓟县的独乐寺观音阁等一系列有上千年历史的古建筑的研究,终于初步破译了《营造法式》的密码。特别是在对独乐寺观音阁的研究中,他发现,这座建筑虽然有成千上万个木构件,居然

一共只有6种规格。《营造法式》里说:“凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以所用材之分,以为制度焉。”这句话简单来说,是指一座木结构建筑浑身上下的各种尺寸,其实都是以材为基本的模数。我们可以想象,这些标准材可以在一个工厂里大量地生产,然后搬到工地现场进行加工和组装,这样就大大加快了中国古建筑建造的速度。比方,唐长安的皇宫,面积大概3倍于今天的北京故宫,仅10个月时间建成。

中国古代建筑的这种标准化、模数化、装配式,真是多快好省。林徽因后来在给梁思成的著作《清式营造则例》写的

序言中说,像《营造法式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建筑的真髓所在。

(摘自王南《中国古建筑的营造密码》,有删改)

材料二:

这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认,我们可以叫它作中国建筑的“文法”。建筑和语言文字一样,一个民族总是创造出他们世世代代所喜爱,因而沿用的惯例,成了法式。在西方,希腊、罗马体系创造了它们的“五种典范”,成为它们建筑的方式。中国建筑怎样砍割并组织木材成为梁架,成为斗拱,成为一“间”,成为个别建筑物的

框架;怎样用举架的公式求得屋顶的曲面和曲线轮廓;怎样结束瓦顶;怎样求得台基、台阶、栏杆的比例;怎样切削生硬的结构部分,使之同时成为柔和的、曲面的、图案型的装饰物;怎样布置并联系各种不同的个别建筑,组成庭院:这都是我们建筑上两三千年沿用并发展下来的惯例法式。无论每种具体的实物怎样地千变万化,它们都遵循着那些法式。构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰之间,个别建筑物和个别建筑物之间,都有一定的处理方法和相互关系,所以我们说它是一种建筑上的“文法”。至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、 瓦、槛、阶、栏杆、隔扇、斗拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、

正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是我们建筑上的“词汇”,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

这种“文法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做文章一样,在文法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如文章之有诗、词、歌、赋、论著、散文、小说等等。建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。文字上有一面横额,一副对子,纯粹做点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼

等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”所组织起来的。运用这“文法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

(摘自梁思成《中国建筑的特征》)

材料三:

现代建筑设计如何来继承和学习传统建筑的理念呢?

对于天人合一理念的继承和学习。想要真正对传统建筑文化进行传承,还需要先去了解传统建筑文化的特点,根据这些特点以及建筑中包含的精神来对建筑理念进行区分,然后对其中积极的正面的理念进行吸收。传统建筑文化和现代建筑文化之所以会有区分,就是因为随着时代的发展,传统建筑理念不能够完全运用到现在的建筑设计当中,但是传统建筑中包含有很多先进的理念,这些理念能够为现代建筑注入活力。在传承传统建筑文化的过程中,不能仅仅追求设计的相似、风格的相似,一定要深刻了解建筑背后的文化,这样才能够做到形神兼备,也才能够将真正的传统建筑带到众人面前,让所有看到的

人都能够通过建筑来感受到传统文化的熏陶。比如说,在了解传统建筑天人合一的特点之后,在现代建筑的设计中也要多去注意如何达到建筑与自然的和谐,这也就要求我们不仅要注重建筑本身,还要注重建筑的外部环境。

对中庸理念的继承和学习。在传统建筑中,经常会把最好的建筑放在最里面的位置,外面一般是围墙,这就是传统文化中的中庸理念,比较重视内涵,在传承传统建筑文化的过程中千万不要忽视对中庸理念的继承和学习,这是现代建筑中最缺乏的一项内容。现在的建筑设计风格总是张扬、夸张,希望能够夺人耳目,忽视了建筑的内涵。中庸思想在现代建筑中的

运用主要应该集中在不要只注重外观的新奇,要符合建筑本身的运用和内涵;其次是建筑的布局、色彩要协调,每个部分的建筑风格和整体建筑的风格必须是一致的。将中庸理念和现代建筑设计进行结合,可以让建筑既不过分浮夸高调,但也会让人眼前一亮,低调奢华有内涵。

在进行建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念。建筑不像衣服,不想穿的时候就可以换,建筑的投资比较大,推倒重来成本较高,所以在建筑设计上一定要坚持可持续发展理念,在科技的支持下,可以将可持续发展理念进行优化。

(摘自鄒俊《传统建筑文化在现代建筑设计中的传承》,有删节)

10.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.1925年距离北宋李诫近千年之遥,时光太久远,所以

他的书像天书一样难以读懂。

B.独乐寺观音阁木构件成千上万,但只有6种规格,这显

露出了《营造法式》的密码。

C.面积很大的唐代长安的皇宫,仅赖于建筑构件的标准

化生产,10个月就得以建成。

D.建筑上丰富的“词汇”,如梁、柱、枋、檩、门等等,

组成了中国建筑的“文法”。

B

【解析】 A.“时光太久远,所以他的书像天书一样难以

读懂”原因分析错误,从整个材料一来看,原因不仅在于

时间久远,更在于数据、概念难懂。C.“仅赖于建筑构件

的标准化生产”错误,结合材料一原文“林徽因后来在给梁

思成的著作《清式营造则例》写的序言中说,像《营造法

式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建

筑的真髓所在”可知,应该是在于“建筑标准化、模数化、

装配式的设计”。D.“组成了中国建筑的‘文法’”错,结

合材料二原文“至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、瓦、

槛、阶、栏杆、隔扇、斗拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、

正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是我们建筑上

的‘词汇’,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因

素”可知,梁、柱、枋、檩、门等是构成一座或一组建筑

的不可少的构件和因素,而“文法”是指运用这些构件建

造时沿用的惯例法式。

11.根据材料二和材料三,下列说法不正确的一项是( )

A.希腊、罗马的建筑“文法”只有“五种典范”,中国建筑

的“文法”种类比国外多得多。

B.中国建筑“文法”具有一定的拘束性和灵活性,但拘束

性并没限制灵活性,两者相辅相成。

C.现代建筑设计要做到天人合一,需注重建筑本身和其

外部的环境,达到建筑与自然的和谐。

D.中国传统建筑外面一般是围墙,最好的建筑放在最里

的位置,这体现了重视内涵的中庸理念。

A

【解析】 A.“种类比国外多得多”错,文中没有进行种类

的对比。用外国的文法典范,意在说明中国古代建筑也有

自己的文法或法式。

12.根据材料内容,下列各项中不属于建筑“文法”的一项

是( )

A.中国古建筑的水泥就是“糯米灰浆”。

B.“斗拱”是木结构建筑常用的制式。

C.古建筑保持立柱和纵横梁组合构架制。

D.古代建筑群重左右对称和中轴线原则。

【解析】 A.“中国古建筑的水泥就是‘糯米灰浆’”,这句

讲的是建筑的原料,不属于“文法”。

A

13.材料三行文脉络清晰,请进行简析。

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________

【解析】 分析材料三,首段“现代建筑设计如何来继承和

学习传统建筑的理念呢?”提出问题,然后从“对于天人合

一理念的继承和学习”“对中庸理念的继承和学习”“在进行

建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念”三个方面回答

问题,进行并列论证。全文呈总分式结构,层次脉络清晰。

①材料三全文是总分式结构,先提出问题,再引出

下文。②文章从三个方面回答了前文提出的问题,使文章

更加完整,清晰。

14.纵观三则材料,中国传统建筑的特色有哪些?请你结合材

料进行简析。

答:______________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

①建设上有成熟的法式:标准化,模数化,装配

化。②中国传统建筑都有一定的“文法”。③融合了天人合

一、中庸和可持续发展理念。

【解析】 根据材料一“中国古代建筑的这种标准化、模数

化、装配式,真是多快好省”概括出①;根据材料二“这

一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人

民所承认,我们可以叫它作中国建筑的‘文法’”“它们

之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特

色,就是因为它们都用中国建筑的‘词汇’,遵循着中国

建筑的‘文法’所组织起来的”概括出②;根据材料三“

对于天人合一理念的继承和学习”“对中庸理念的继承和

学习”“要充分贯彻可持续发展理念”概括出③。

语文 必修下册

8 [*中国建筑的特征]

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1—3题。

巴黎圣母院失火,在网上引发激烈争论。( )它的焚毁不仅是法国文明的消损,更是人类历史文明的重大遗憾。然 而,在巴黎圣母院失火的新闻下面,竟有不少网民拍手称快,更是称这场大火是当初法军烧圆明园的报应,相关微博评论中“天道有轮回”等字眼层出不穷。

1860年,英法联军冲进圆明园烧杀抢掠,大火燃烧三天三夜,这座中国有史以来最宏伟的皇家园林最终付之一炬。诚然,圆明园被毁是我国历史上不可抹去的耻辱,给国人带来难以

抚平的伤痛。但是,将这段历史放到今天来看,与巴黎圣母院并无可比性。圆明园被毁是野蛮战争的历史伤痕,而巴黎圣母院失火却是和平时期的安全__________。两者都是人类文明与智慧的结晶,而伟大的人类历史文明的落幕,对于全人类都是一种巨大损失。

雨果曾经__________地痛斥英法联军的恶行,今天,我们又怎能借着消防安全问题口不择言地发泄仇恨?现代社会文明应不断进步,但不少人的认知水平确实不如百年前的雨果。余秋雨曾说过:“文明可能产生于野蛮,但绝不喜欢野蛮。我们能熬过苦难,却绝不赞美苦难。我们不害怕迫害,却绝不肯定

迫害。”圆明园被焚毁和巴黎圣母院的大火的联系,仅仅在于它们都是人类文明的结晶,都是承载文化艺术的______,都是人类历史中__________的一部分。

铭记历史并不等于延续仇恨,而是为了更好前行。正是为了让我们铭记历史、重蹈覆辙,因而不能用圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院,历史从来无意教给我们用仇恨包裹文明。

1.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.作为建筑史上的经典杰作,作为雨果同名名著的故事

舞台,巴黎圣母院无疑是无价的世界文化遗产,其中

收藏着众多珍贵艺术品。

B.作为雨果同名名著的故事舞台,作为建筑史上的经典

杰作,巴黎圣母院无疑是无价的世界文化遗产,其中收

藏着众多珍贵艺术品。

C.巴黎圣母院是雨果同名名著的故事舞台,是建筑史上

的经典杰作,而其中更收藏着众多珍贵艺术品,无疑

是无价的世界文化遗产。

D

D.巴黎圣母院是建筑史上的经典杰作,是雨果同名名著

的故事舞台,而其中更收藏着众多珍贵艺术品,无疑

是无价的世界文化遗产。

【解析】 本题中,就句式而言,以“作为”为开头的句式,

意在强调紧跟其后的部分,而其后面的部分并非语境特别

强调的重点,但从语境来看,由“它的焚毁不仅是法国文明

的消损,更是人类历史文明的重大遗憾”可知,前面应是强

调突出巴黎圣母院中的艺术品,而A、B两项使用“作为”的

句式,强调的重点偏移到“建筑史”“舞台”等方面,这与后

面的内容不连贯,排除A、B两项。就逻辑而言,其一,巴

黎圣母院拥有的三个因素有着必然的先后顺序,即先是建

筑杰作,再是文艺舞台,后讲收藏的文物;其二,正是因

为这三个因素,才被认定为无价的世界文化遗产。据此排

除C项。

2.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.事故 义正词严 圣地 不可或缺

B.事故 理直气壮 胜地 不可或缺

C.世故 义正词严 圣地 缺一不可

D.世故 理直气壮 胜地 缺一不可

【解析】 “事故”,意外的损失或灾祸(多指在生产、工作上

发生的);“世故”,处世经验。第一处,从“巴黎圣母院失

火”这一信息来看,“事故”更适合语境。“义正词严”,道

理正当,措辞严肃,强调坚持正义严厉措辞;“理直气

A

壮”,理由充分,因而说话做事有气势或心里无愧,无所畏

惧,侧重表述言之有理和语气强硬。第二处,从后面“痛

斥英法联军的恶行”可知,此处应是形容雨果坚持正义斥

责英法联军火烧圆明园的恶行,应使用“义正词严”。“

圣地”指具有重大历史意义和作用的地方;“胜地”,有

名的风景优美的地方。第三处是说“它们都是人类文明的

结晶”,应使用“圣地”。“不可或缺”,不能有一点点

缺失,强调必不可少;“缺一不可”,少一样也不行。第

四处,如果使用“缺一不可”则与后面的“一部分”重

复,应使用“不可或缺”。故选A。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.铭记历史正是为了让我们避免不重蹈覆辙,而不能拿

圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

B.铭记历史正是为了让我们避免重蹈覆辙,而不能用圆

明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

C.正是为了让我们铭记历史、避免不重蹈覆辙,因而不

能用圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

D.正是为了让我们铭记历史、避免重蹈覆辙,因而不能

拿圆明园发生的悲剧去恶意攻击今天的巴黎圣母院。

B

【解析】 本题中,“正是为了让我们铭记历史、重蹈覆

辙……”不合逻辑,“为了”表示“目的”,“为了……重蹈覆

辙”显然把意思说反了,应该是“不重蹈覆辙”或“避免重蹈覆

辙”,而“不重蹈覆辙”应该是“铭记历史”的目的。A.“避免不

重蹈覆辙”不合逻辑,“避免不”双重否定表示肯定,意思变

成“要重蹈覆辙”,不合逻辑;“拿”和“圆明园发生的悲剧”搭

配不当。C.“铭记历史、避免不重蹈覆辙”不能并列;“避免

不”和“重蹈覆辙”不合逻辑;“为了”与“因而”不能搭

配。D.“铭记历史、避免重蹈覆辙”不能并列,“避免重蹈覆

辙”是“铭记历史”的目的;“拿”和“圆明园发生的悲剧”搭配不

当;“为了”与“因而”不能搭配。故选B。

4.阅读下面的文字,逐段概括中国古代木构房屋的特点。每

个特点不超过10个字。

①中国古代木构房屋需防潮防雨,故有高出地面的台基和

出檐较大的屋顶。

②这种房屋内部可以全部打通,也可按需要用木材进行装

修分隔,分隔方式可实可虚,实的如屏门、板壁等,虚的

如落地罩、太师壁等。

③工匠们设计房屋的各种构件(如梁、柱)时,在保有其功

能的基础上,往往顺应其形状、位置进行艺术加工,使之

更加漂亮美观,如把直梁加工成月梁,以给人举重若轻之

感。

④为防止木材腐烂,工匠们给木构房屋涂上油漆,油漆在

木材表面形成坚韧的保护膜,能起到很好的防护作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

①高台基、大屋顶;②空间组合灵活,方式自由;

③构件追求艺术美观;④用油漆做防腐处理。

【解析】 ①谈的是中国古代木构房屋防潮防雨的特点,高

台基、大屋顶,所以第一个特点是:高台基、大屋顶;②

谈的是中国古代木构房屋内部空间组合的特点,空间组合

灵活,方式自由,所以第二个特点是:空间组合灵活,方

式自由;③谈的是中国古代木构房屋的各种构件的艺术

性,即在实用性上追求艺术美观,所以第三个特点是:构

件追求艺术美观;④谈的是中国古代木构房屋的防腐处

理,即用油漆做防腐处理,所以第四个特点是:用油漆做

防腐处理。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组

是( )

遍布华夏的古村落,作为乡土建筑的精华,_______,

________,________,________。________,________,

承载着丰富的历史文化信息,对中国人的价值观念、生活

方式的形成产生过深刻的影响。

①却辉映着辉煌的过去

②鲜明地折射出中国历史的悠久

③具有很高的文物价值

C

④它们看似陈旧

⑤生动地展现着民族文化的丰富多彩

⑥成为了解中国文化和历史的一种重要窗口

A.④①③⑥②⑤

B.②⑤⑥①④③

C.③⑤②⑥④①

D.⑥④①③②⑤

【解析】 解答这道题最直接的方法就是排除法,同时要注

意隐藏的信息。首先应当注意②⑤⑥,因为⑥很明显是一

个带有总结性的句子,而②⑤又明显被镶嵌在⑥之中,先

说文化,后说历史,也就是⑤必在②前面,只有C项符

合。或通览六个分句,发现只有④带主语,那么第五空应

选④,由此排除A、D两项。通过比较④与①、③的衔接

性,很容易得出C项为正确选项。

6.请根据上下文,在下面文字的横线处补写出相应内容。

要求:语意连贯,表达明确,每处不超过12字。

中国古代园林艺术的基本思想是可游、可居、可望。其

中,①_______________。一切美术都是“望”,都可欣赏。

不仅“游”可以发生“望”的作用,②_____________,也同

样要“望”。一切亭台楼阁,都是为了“望”,都是为了得到

和丰富对于空间的美的感受。在园林建筑艺术中,

③___________________________,有了窗子,内外就能发

生交流。窗外的竹子或青山,经过窗子的框框望去,就是

“望”最重要

即便是“居”

窗子起着“望”的重要作用

一幅画。而且同一个窗子,从不同的角度望出去,

④________________,于是引发人们不同的联想。这样,

画的境界就无限地丰富了。如“窗含西岭千秋雪,门泊东吴

万里船”,诗人从一个小房间“望”到千秋之雪、万里之船,

以小见大,从而获得了⑤___________________。

景色都不相同

丰富的审美感受

【解析】 阅读时,抓住“其中”二字,即可推想到①处是后

面语段的提挈句,强调“望”的重要作用。从“一切美术都是

‘望’,都可欣赏”中可以推断出,此处应为“‘望’最重要”。

②处承接上句“不仅‘游’……”,同时照应首句中的“可游、

可居”,由此可见,②处应是“即便是‘居’”。③处引领下句

话,强调“窗子”在“望”中的作用。④处依据上下句“从不同

的角度”“引发人们不同的联想”来推断。⑤处是诗人“望”

的结果。

7.概括下面材料中的主要信息,给“中国的建筑体系”下一个

合适的定义。(不超过50字)

中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个

独特的建筑体系。它是中华民族数千年来世代经验的累积

所创造的。这个体系分布到很广大的地区:西起葱岭,东

至日本、朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古

人民共和国的区域在内。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

_____________________

中国的建筑体系是中华民族数千年来创造的、分布

地区广大的、在世界各民族数千年文化史中的一个独特的

建筑体系。

8.观察右面丰子恺的漫画《建筑的起源》,说明这幅漫画的

内容,并写出两点启示。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

内容:一个孩子正在专心地搭积木,他垒出了一个

门,旁边是散落的积木。启示:①解放孩子的双手,还给

孩子发展个性的空间;②培养创造性,要从小做起。

二、名篇名句默写

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) “天地英雄气,千秋尚凛然。”苏轼在《念奴

娇·赤壁怀古》中描绘了周瑜“____________”

的儒将风度;辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用

“________________”一句描绘了宋武帝刘裕挥师北伐的威

猛气势。

(2)《诗经·静女》中的“___________,___________”两句惟

妙惟肖地描绘了小伙子未见到恋人时那种焦灼不安的神态。

羽扇纶巾

气吞万里如虎

爱而不见

搔首踟蹰

(3)杜甫《登高》中“______________________,

___________________”两句集中表现了夔州秋天的典型特

征,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”。

无边落木萧萧下

不尽长江滚滚来

三、拓展阅读

阅读下面的文字,完成题目。

材料一:

1925年,他当时在美国宾夕法尼亚大学念建筑专业。他的父亲梁启超给他寄来一本书,是北宋李诫写的《营造法式》。但这本书像天书一样难以读懂,因为那是北宋时代的书。

后来,梁思成通过对五台山的佛光寺大殿、应县木塔、蓟县的独乐寺观音阁等一系列有上千年历史的古建筑的研究,终于初步破译了《营造法式》的密码。特别是在对独乐寺观音阁的研究中,他发现,这座建筑虽然有成千上万个木构件,居然

一共只有6种规格。《营造法式》里说:“凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以所用材之分,以为制度焉。”这句话简单来说,是指一座木结构建筑浑身上下的各种尺寸,其实都是以材为基本的模数。我们可以想象,这些标准材可以在一个工厂里大量地生产,然后搬到工地现场进行加工和组装,这样就大大加快了中国古建筑建造的速度。比方,唐长安的皇宫,面积大概3倍于今天的北京故宫,仅10个月时间建成。

中国古代建筑的这种标准化、模数化、装配式,真是多快好省。林徽因后来在给梁思成的著作《清式营造则例》写的

序言中说,像《营造法式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建筑的真髓所在。

(摘自王南《中国古建筑的营造密码》,有删改)

材料二:

这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认,我们可以叫它作中国建筑的“文法”。建筑和语言文字一样,一个民族总是创造出他们世世代代所喜爱,因而沿用的惯例,成了法式。在西方,希腊、罗马体系创造了它们的“五种典范”,成为它们建筑的方式。中国建筑怎样砍割并组织木材成为梁架,成为斗拱,成为一“间”,成为个别建筑物的

框架;怎样用举架的公式求得屋顶的曲面和曲线轮廓;怎样结束瓦顶;怎样求得台基、台阶、栏杆的比例;怎样切削生硬的结构部分,使之同时成为柔和的、曲面的、图案型的装饰物;怎样布置并联系各种不同的个别建筑,组成庭院:这都是我们建筑上两三千年沿用并发展下来的惯例法式。无论每种具体的实物怎样地千变万化,它们都遵循着那些法式。构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰之间,个别建筑物和个别建筑物之间,都有一定的处理方法和相互关系,所以我们说它是一种建筑上的“文法”。至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、 瓦、槛、阶、栏杆、隔扇、斗拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、

正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是我们建筑上的“词汇”,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

这种“文法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做文章一样,在文法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如文章之有诗、词、歌、赋、论著、散文、小说等等。建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。文字上有一面横额,一副对子,纯粹做点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼

等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”所组织起来的。运用这“文法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

(摘自梁思成《中国建筑的特征》)

材料三:

现代建筑设计如何来继承和学习传统建筑的理念呢?

对于天人合一理念的继承和学习。想要真正对传统建筑文化进行传承,还需要先去了解传统建筑文化的特点,根据这些特点以及建筑中包含的精神来对建筑理念进行区分,然后对其中积极的正面的理念进行吸收。传统建筑文化和现代建筑文化之所以会有区分,就是因为随着时代的发展,传统建筑理念不能够完全运用到现在的建筑设计当中,但是传统建筑中包含有很多先进的理念,这些理念能够为现代建筑注入活力。在传承传统建筑文化的过程中,不能仅仅追求设计的相似、风格的相似,一定要深刻了解建筑背后的文化,这样才能够做到形神兼备,也才能够将真正的传统建筑带到众人面前,让所有看到的

人都能够通过建筑来感受到传统文化的熏陶。比如说,在了解传统建筑天人合一的特点之后,在现代建筑的设计中也要多去注意如何达到建筑与自然的和谐,这也就要求我们不仅要注重建筑本身,还要注重建筑的外部环境。

对中庸理念的继承和学习。在传统建筑中,经常会把最好的建筑放在最里面的位置,外面一般是围墙,这就是传统文化中的中庸理念,比较重视内涵,在传承传统建筑文化的过程中千万不要忽视对中庸理念的继承和学习,这是现代建筑中最缺乏的一项内容。现在的建筑设计风格总是张扬、夸张,希望能够夺人耳目,忽视了建筑的内涵。中庸思想在现代建筑中的

运用主要应该集中在不要只注重外观的新奇,要符合建筑本身的运用和内涵;其次是建筑的布局、色彩要协调,每个部分的建筑风格和整体建筑的风格必须是一致的。将中庸理念和现代建筑设计进行结合,可以让建筑既不过分浮夸高调,但也会让人眼前一亮,低调奢华有内涵。

在进行建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念。建筑不像衣服,不想穿的时候就可以换,建筑的投资比较大,推倒重来成本较高,所以在建筑设计上一定要坚持可持续发展理念,在科技的支持下,可以将可持续发展理念进行优化。

(摘自鄒俊《传统建筑文化在现代建筑设计中的传承》,有删节)

10.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.1925年距离北宋李诫近千年之遥,时光太久远,所以

他的书像天书一样难以读懂。

B.独乐寺观音阁木构件成千上万,但只有6种规格,这显

露出了《营造法式》的密码。

C.面积很大的唐代长安的皇宫,仅赖于建筑构件的标准

化生产,10个月就得以建成。

D.建筑上丰富的“词汇”,如梁、柱、枋、檩、门等等,

组成了中国建筑的“文法”。

B

【解析】 A.“时光太久远,所以他的书像天书一样难以

读懂”原因分析错误,从整个材料一来看,原因不仅在于

时间久远,更在于数据、概念难懂。C.“仅赖于建筑构件

的标准化生产”错误,结合材料一原文“林徽因后来在给梁

思成的著作《清式营造则例》写的序言中说,像《营造法

式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建

筑的真髓所在”可知,应该是在于“建筑标准化、模数化、

装配式的设计”。D.“组成了中国建筑的‘文法’”错,结

合材料二原文“至如梁、柱、枋、檩、门、窗、墙、瓦、

槛、阶、栏杆、隔扇、斗拱、正脊、垂脊、正吻、戗兽、

正房、厢房、游廊、庭院、夹道等等,那就是我们建筑上

的‘词汇’,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因

素”可知,梁、柱、枋、檩、门等是构成一座或一组建筑

的不可少的构件和因素,而“文法”是指运用这些构件建

造时沿用的惯例法式。

11.根据材料二和材料三,下列说法不正确的一项是( )

A.希腊、罗马的建筑“文法”只有“五种典范”,中国建筑

的“文法”种类比国外多得多。

B.中国建筑“文法”具有一定的拘束性和灵活性,但拘束

性并没限制灵活性,两者相辅相成。

C.现代建筑设计要做到天人合一,需注重建筑本身和其

外部的环境,达到建筑与自然的和谐。

D.中国传统建筑外面一般是围墙,最好的建筑放在最里

的位置,这体现了重视内涵的中庸理念。

A

【解析】 A.“种类比国外多得多”错,文中没有进行种类

的对比。用外国的文法典范,意在说明中国古代建筑也有

自己的文法或法式。

12.根据材料内容,下列各项中不属于建筑“文法”的一项

是( )

A.中国古建筑的水泥就是“糯米灰浆”。

B.“斗拱”是木结构建筑常用的制式。

C.古建筑保持立柱和纵横梁组合构架制。

D.古代建筑群重左右对称和中轴线原则。

【解析】 A.“中国古建筑的水泥就是‘糯米灰浆’”,这句

讲的是建筑的原料,不属于“文法”。

A

13.材料三行文脉络清晰,请进行简析。

答:________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________

【解析】 分析材料三,首段“现代建筑设计如何来继承和

学习传统建筑的理念呢?”提出问题,然后从“对于天人合

一理念的继承和学习”“对中庸理念的继承和学习”“在进行

建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念”三个方面回答

问题,进行并列论证。全文呈总分式结构,层次脉络清晰。

①材料三全文是总分式结构,先提出问题,再引出

下文。②文章从三个方面回答了前文提出的问题,使文章

更加完整,清晰。

14.纵观三则材料,中国传统建筑的特色有哪些?请你结合材

料进行简析。

答:______________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

①建设上有成熟的法式:标准化,模数化,装配

化。②中国传统建筑都有一定的“文法”。③融合了天人合

一、中庸和可持续发展理念。

【解析】 根据材料一“中国古代建筑的这种标准化、模数

化、装配式,真是多快好省”概括出①;根据材料二“这

一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人

民所承认,我们可以叫它作中国建筑的‘文法’”“它们

之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特

色,就是因为它们都用中国建筑的‘词汇’,遵循着中国

建筑的‘文法’所组织起来的”概括出②;根据材料三“

对于天人合一理念的继承和学习”“对中庸理念的继承和

学习”“要充分贯彻可持续发展理念”概括出③。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])