9 鱼我所欲也 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 鱼我所欲也 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 16:40:57 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

九年级下-鱼我所欲也

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——“横渠四句”

主讲人:农老师

2023语文部编版同步课件

农熙月出品

课程导入初识

结合相关背景更好理解文章内容

内容整体梳理

梳理文章大意把握文章层次体会写作思路

重点难点理解

重点难点突破深入理解主旨情感

考点延伸运用

考点延伸思考举一反三运用

目录

01

02

03

04

directory

课程导入初识

结合相关背景更好理解文章内容

01

课程导入

人的一生会面临很多选择,在重大问题面前,我们该如何抉择呢

匈牙利爱国诗人裴多菲在瑟克什堡大血战中同沙俄军队作战时牺牲,年仅26岁。他曾写下这样的诗篇:生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。

在南宋末年,文天祥在广东兵败被元军俘虏,被带往北方囚禁,他始终不被任何威迫利诱打动,慷慨赴义。途中经过零丁洋,写下了这样的诗篇:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

学习目标

1、了解孟子及《孟子》的相关知识;积累重点词语,理解文章内容。

2、学习运用对比、比喻、逐层深入的论证方法。

3、了解并正确评价孟子所阐述的"舍生取义"的观点,加强自身的道德修养。

学习重点注意

作者简介

孟子(前385~前304,另一说前372-前289),名轲,字子舆,一字子车,子居,战国中期鲁国邹(今山东邹城)人,

是孔子(孔子名言名句)的孙子子思的再传弟子,中国古代著名思想家、教育家、散文家,战国时期儒家代表人物,被儒家尊为"亚圣"。

孟子曾游历于宋、滕、魏、齐等国,阐述他的政治主张,还曾在齐为卿。其弟子及再传弟子将孟子的言行记录成《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写完成,倡导"以仁为本"。他继承、发挥了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,与孔子并称为"孔孟"。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

创作背景

本文选自《孟子·告子上》(《孟子译注》,中华书局 1960年版)。题目是编者加的。《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,所谓“侧隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。

“本心”不可小视,因为它们分别是仁、义、礼、智这几种道德的萌芽形态;“侧隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。"人应该推求“本心”,顺着“本心”的方向发展,并培养它,从而成为道德上完善的人。

内容整体梳理

梳理文章大意把握文章层次体会写作思路

02

朗读全文

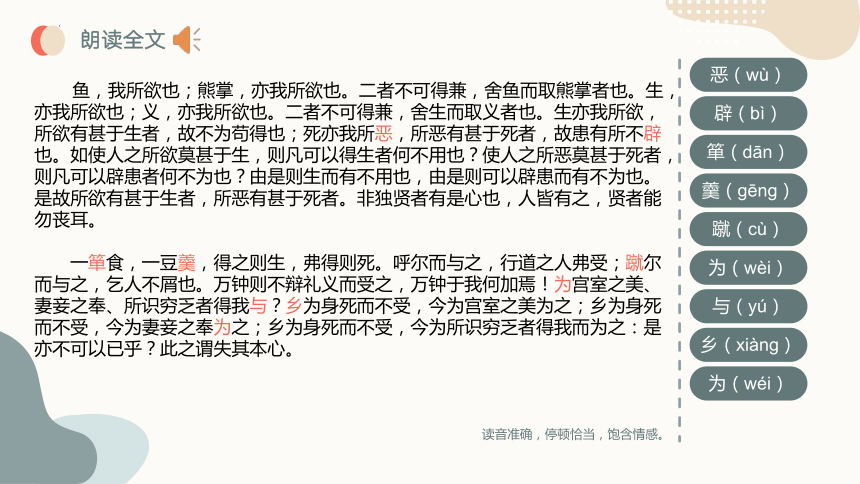

恶(wù)

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

读音准确,停顿恰当,饱含情感。

辟(bì)

箪(dān)

羹(ɡēnɡ)

为(wèi)

蹴(cù)

与(yú)

乡(xiàng)

为(wéi)

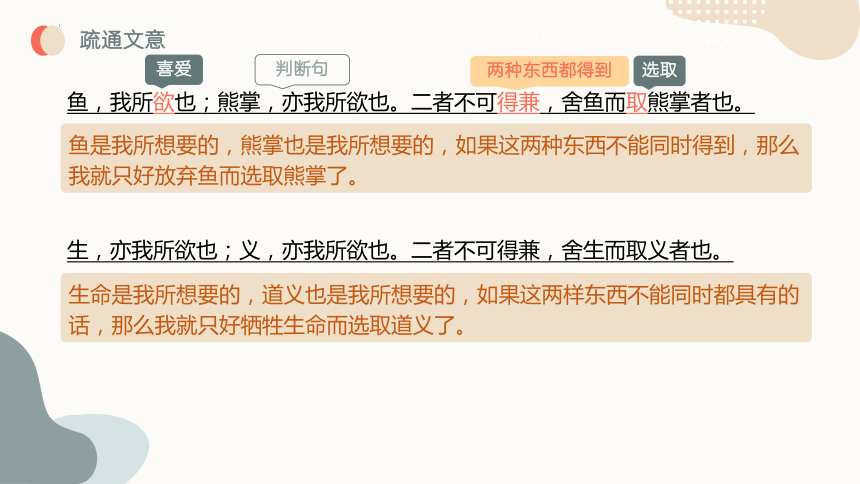

疏通文意

两种东西都得到

鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。

选取

喜爱

判断句

农熙月出品

疏通文意

胜于

生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所 不辟也。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,因此有灾祸我也不躲避。

苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思

厌恶

通“避”,躲避

祸患,灾难

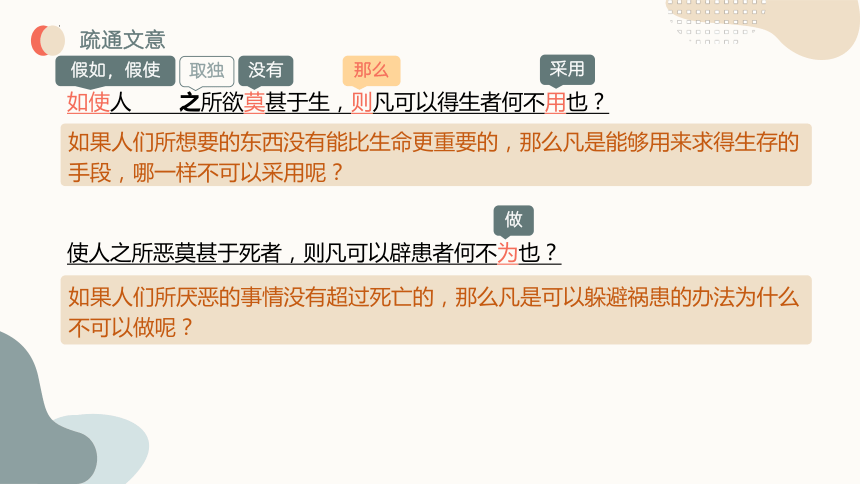

疏通文意

假如,假使

如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?

如使人 之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法为什么不可以做呢?

那么

没有

采用

做

取独

疏通文意

有贤能的人

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

是因为他们所想要的有比生命更宝贵的东西(义);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(不义)。

仅

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤人有这种心,人人都有,只不过贤能的人不丧失罢了。

疏通文意

一碗食物,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就会饿死。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

如果盛气凌人地呼喝着给他吃,饥饿的行人也不愿接受;用脚踢给别人吃,就连乞丐也会因轻视而不肯接受。

不

用脚踢

呼喝(轻蔑地,对人不尊重)

箪:古代盛食物的圆竹器。

豆:古代一种木制的盛食物的器具。

疏通文意

高官厚禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样,高官厚禄对我有什么好处呢?

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和认识的穷人感激我吗?

反问句

有什么益处

指高位厚禄

同“德”,感激

疏通文意

停止

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在却为了住宅的华丽却接受了它;

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在却为了妻妾的侍奉却接受了它;

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在为了认识的穷人感激自己接受了它。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种行为难道不可以停止吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶之心。

同“向”,先前、从前

人的羞恶之心

层次梳理

第一部分(1段) :提出本文中心论点,并对论点进行分析,阐释。

第二部分(2段) :阐述“舍义取利”就是丧失人的本心,进一步论证了“舍生取义”这一论点。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

重点难点理解

重点难点突破深入理解主旨情感

03

内容鉴赏

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同,正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。

这里运用了类比推理,提出了“舍生取义”的中心论点。

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用

难得的食物

宝贵的东西

在这样的条件下,选择更难得的

比喻论证

类比论证

比喻

类比

内容鉴赏

生亦我所欲,所欲有甚于生者——故不为苟得也

死亦我所恶,所恶有甚于死者——故患有所不辟也

所欲莫甚于生——凡可以得生者何不用

所恶莫甚于死者——凡可以辟患者何不为

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

生命极为珍贵,那么如何才能做到“舍生取义”呢?

正面

分论点

反面

对比论证

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

文章从“所欲”“所恶”两方面正反论述,以不苟活、不避死的抉择证明“舍生取义”的论点。

内容鉴赏

联系现实,谈谈这样的行为是什么样的?

所欲的事?

所恶的事?

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

指正义的事业,如为人民谋解放,为了集体的利益为了崇高的事业等。

指不正义的不合法不道德的事情,如背叛信仰,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等。

请用实际举例:凡可以得生者何不用;凡可以辟患者何不为 的情况,试想象那么社会会变成什么样?(例如毒奶粉?地沟油?受贿事件?豆腐渣工程?……)

——是心(恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等)

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

内容鉴赏

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;

蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

贤者又是怎么做到不丧失本心的呢?理解文章内容:

为尊严不食嗟来之食-有本心

运用排比,强调行为的荒唐至极

因诱惑不辨礼义-失本心

对比论证

举例论证

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

告诫人们要停止这样的行为,

勿失本心!

主旨归纳

主旨归纳

本文先以“鱼”和“熊掌”为喻,引出“义”比生命重要的观点,论证人应该保持“本心”,舍生取义的道理。然后通过正反对比,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心"。

主旨归纳

文章板书

农熙月出品

鱼我所欲也

(比喻) 引出论点——舍生取义

(对比) 本心,人皆有之

(对比,举例)勿丧失本心

考点延伸运用

考点延伸思考举一反三运用

04

①做人不应该苟且偷生,假如要背信弃义地过完长久的一生,那还不如舍弃生命的长久,选择道义,光明正大地、充实地度过短暂的一生。一个人如果没有了道义,为了求生而不择手段,那这种人就算活着也没什么意义了。

②人格、价值、权势三者之间没有绝对的关系。我们无论处在什么阶层,有什么地位,都要有羞恶之心,都要坚守做人的尊严。唯有如此,我们才会得到他人的尊重。

……

学完本文后谈谈你的感悟?

南宋文天祥抗元,失败被捕后,面对威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀,体现了"舍生取义"的高贵品质。

清末,戊戌变法失败后,谭嗣同留下"我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑"的名句,泰然赴死,体现了"舍生取义"的高贵品质。

朱自清宁死不吃美国的救济粮,体现了"舍生取义"的高贵品质。

……

在中华民族历史上,无数仁人志士都把"舍生取义"奉为人生准则,

你能举出几个事例吗 在今天,又该如何理解"舍生取义"呢

"舍生取义"原本是指为了正义事业不惜牺牲自己的意思。但是,随着时代的发展,在如今现实生活中"舍生"已不限于舍弃生命,也包括个人利益。"取义"也已不限于正义,而是包括正义在内的一切公益。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但却是不可低估的一朵火花。星星之火可以燎原,只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。时代呼唤这种精神,只有这种精神在每个人心中牢牢地扎根,我们的国家才有希望,我们的民族才能崛起。

背诵默写:

(1)作者说人人都有向善之心,而贤者能一直保持这种心的句子是

“________________,__________,_____________”。

(2)在文中承上启下,从人们熟知的生活现象谈起的句子是

“__________,__________,__________,__________”。

(3)与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故意思一致的句子是

“__________,__________;__________,__________”。

基础经典例题练习:

非独贤者有是心也 人皆有之 贤者能勿丧耳

无牙语文农老师13117799070

一箪食 一豆羹 得之则生 弗得则死

呼尔而与之 行道之人弗受 蹴尔而与之 乞人不屑也

选择题:1.下列有关课文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章开头用鱼和熊掌的类比引出中心句,通俗易懂,形象生动。

B.文章第一段用假设的方式一正一反地论述了“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的道理。

C.乞丐不受嗟来之食的事例从正面论述了“此之谓失其本心”的观点,很令人震撼。

D.作者在文中运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证来证明自己的观点。

理解经典例题练习:

C

无牙语文农老师13117799070

【答案】

C对有关课文内容的理解和分析不正确。乞丐不受嗟来之食的事例证明了“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的观点。

选择题:2.下列对文章的内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章开头用了“鱼”和“熊掌”设喻说理,再类比推理出本文的中心论点“舍生取义”

B.文章运用了正反对比论证,如“一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑也”与“万钟则不辩礼义而受之”

C.文天祥宁死不降元朝的事例,可以用作道理论据证明本文的中心论点。

D.“乡为生死而不受……今为所识穷乏者得我而为之”这部分句子运用了排比的修辞手法,增加了语势,体现了孟子的文章雄有力的特点。

理解经典例题练习:

C

无牙语文农老师13117799070

【答案】

C.文天祥宁死不降元朝是一个具体的事例,所以应是作为事实论据证明了中心论点。故选C。

简答题:请简要分析本文的论证思路。

理解经典例题练习:

无牙语文农老师13117799070

【答案】首先,作者以鱼和熊掌为喻,提出生与义不能两全时要舍生取义的观点。然后,从“所欲""所恶"两方阐述道理,指出人人都有本心,只是贤者能不丧失罢了。最后,通过列举"一箪食"和“万钟"的例子,告诫人们不要失去本心。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释加点的词。

(1)故患有所不辟也

(2)蹴尔而与之

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(2)呼尔而与之,行道之人弗受。

3.文章以“鱼”与“熊掌”开头有何好处?

4.选文提出了什么观点?

理解经典例题练习:

无牙语文农老师13117799070

祸患,灾难

踩踏

优厚的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,

这优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(如果)没有礼貌地吆喝着给人(吃),过路的饥民(也)不会接受。

3“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以“鱼”与“熊掌”设喻,巧妙地引出舍生取义的观点,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系,运用类比手法使复杂难懂的道理形象生动,浅显易懂,引人思考。

4生,亦所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

谢谢欣赏

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——“横渠四句”

2023语文部编版同步课件

农熙月出品

九年级下-鱼我所欲也

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——“横渠四句”

主讲人:农老师

2023语文部编版同步课件

农熙月出品

课程导入初识

结合相关背景更好理解文章内容

内容整体梳理

梳理文章大意把握文章层次体会写作思路

重点难点理解

重点难点突破深入理解主旨情感

考点延伸运用

考点延伸思考举一反三运用

目录

01

02

03

04

directory

课程导入初识

结合相关背景更好理解文章内容

01

课程导入

人的一生会面临很多选择,在重大问题面前,我们该如何抉择呢

匈牙利爱国诗人裴多菲在瑟克什堡大血战中同沙俄军队作战时牺牲,年仅26岁。他曾写下这样的诗篇:生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。

在南宋末年,文天祥在广东兵败被元军俘虏,被带往北方囚禁,他始终不被任何威迫利诱打动,慷慨赴义。途中经过零丁洋,写下了这样的诗篇:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

学习目标

1、了解孟子及《孟子》的相关知识;积累重点词语,理解文章内容。

2、学习运用对比、比喻、逐层深入的论证方法。

3、了解并正确评价孟子所阐述的"舍生取义"的观点,加强自身的道德修养。

学习重点注意

作者简介

孟子(前385~前304,另一说前372-前289),名轲,字子舆,一字子车,子居,战国中期鲁国邹(今山东邹城)人,

是孔子(孔子名言名句)的孙子子思的再传弟子,中国古代著名思想家、教育家、散文家,战国时期儒家代表人物,被儒家尊为"亚圣"。

孟子曾游历于宋、滕、魏、齐等国,阐述他的政治主张,还曾在齐为卿。其弟子及再传弟子将孟子的言行记录成《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写完成,倡导"以仁为本"。他继承、发挥了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,与孔子并称为"孔孟"。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

创作背景

本文选自《孟子·告子上》(《孟子译注》,中华书局 1960年版)。题目是编者加的。《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,所谓“侧隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。

“本心”不可小视,因为它们分别是仁、义、礼、智这几种道德的萌芽形态;“侧隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。"人应该推求“本心”,顺着“本心”的方向发展,并培养它,从而成为道德上完善的人。

内容整体梳理

梳理文章大意把握文章层次体会写作思路

02

朗读全文

恶(wù)

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

读音准确,停顿恰当,饱含情感。

辟(bì)

箪(dān)

羹(ɡēnɡ)

为(wèi)

蹴(cù)

与(yú)

乡(xiàng)

为(wéi)

疏通文意

两种东西都得到

鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。

选取

喜爱

判断句

农熙月出品

疏通文意

胜于

生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所 不辟也。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,因此有灾祸我也不躲避。

苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思

厌恶

通“避”,躲避

祸患,灾难

疏通文意

假如,假使

如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?

如使人 之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法为什么不可以做呢?

那么

没有

采用

做

取独

疏通文意

有贤能的人

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

是因为他们所想要的有比生命更宝贵的东西(义);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(不义)。

仅

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅贤人有这种心,人人都有,只不过贤能的人不丧失罢了。

疏通文意

一碗食物,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就会饿死。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

如果盛气凌人地呼喝着给他吃,饥饿的行人也不愿接受;用脚踢给别人吃,就连乞丐也会因轻视而不肯接受。

不

用脚踢

呼喝(轻蔑地,对人不尊重)

箪:古代盛食物的圆竹器。

豆:古代一种木制的盛食物的器具。

疏通文意

高官厚禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样,高官厚禄对我有什么好处呢?

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和认识的穷人感激我吗?

反问句

有什么益处

指高位厚禄

同“德”,感激

疏通文意

停止

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在却为了住宅的华丽却接受了它;

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在却为了妻妾的侍奉却接受了它;

以前有人为了大义宁死也不愿接受,现在为了认识的穷人感激自己接受了它。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这种行为难道不可以停止吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶之心。

同“向”,先前、从前

人的羞恶之心

层次梳理

第一部分(1段) :提出本文中心论点,并对论点进行分析,阐释。

第二部分(2段) :阐述“舍义取利”就是丧失人的本心,进一步论证了“舍生取义”这一论点。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

重点难点理解

重点难点突破深入理解主旨情感

03

内容鉴赏

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同,正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。

这里运用了类比推理,提出了“舍生取义”的中心论点。

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用

难得的食物

宝贵的东西

在这样的条件下,选择更难得的

比喻论证

类比论证

比喻

类比

内容鉴赏

生亦我所欲,所欲有甚于生者——故不为苟得也

死亦我所恶,所恶有甚于死者——故患有所不辟也

所欲莫甚于生——凡可以得生者何不用

所恶莫甚于死者——凡可以辟患者何不为

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

生命极为珍贵,那么如何才能做到“舍生取义”呢?

正面

分论点

反面

对比论证

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

文章从“所欲”“所恶”两方面正反论述,以不苟活、不避死的抉择证明“舍生取义”的论点。

内容鉴赏

联系现实,谈谈这样的行为是什么样的?

所欲的事?

所恶的事?

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

指正义的事业,如为人民谋解放,为了集体的利益为了崇高的事业等。

指不正义的不合法不道德的事情,如背叛信仰,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等。

请用实际举例:凡可以得生者何不用;凡可以辟患者何不为 的情况,试想象那么社会会变成什么样?(例如毒奶粉?地沟油?受贿事件?豆腐渣工程?……)

——是心(恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等)

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

内容鉴赏

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;

蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

贤者又是怎么做到不丧失本心的呢?理解文章内容:

为尊严不食嗟来之食-有本心

运用排比,强调行为的荒唐至极

因诱惑不辨礼义-失本心

对比论证

举例论证

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

告诫人们要停止这样的行为,

勿失本心!

主旨归纳

主旨归纳

本文先以“鱼”和“熊掌”为喻,引出“义”比生命重要的观点,论证人应该保持“本心”,舍生取义的道理。然后通过正反对比,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心"。

主旨归纳

文章板书

农熙月出品

鱼我所欲也

(比喻) 引出论点——舍生取义

(对比) 本心,人皆有之

(对比,举例)勿丧失本心

考点延伸运用

考点延伸思考举一反三运用

04

①做人不应该苟且偷生,假如要背信弃义地过完长久的一生,那还不如舍弃生命的长久,选择道义,光明正大地、充实地度过短暂的一生。一个人如果没有了道义,为了求生而不择手段,那这种人就算活着也没什么意义了。

②人格、价值、权势三者之间没有绝对的关系。我们无论处在什么阶层,有什么地位,都要有羞恶之心,都要坚守做人的尊严。唯有如此,我们才会得到他人的尊重。

……

学完本文后谈谈你的感悟?

南宋文天祥抗元,失败被捕后,面对威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀,体现了"舍生取义"的高贵品质。

清末,戊戌变法失败后,谭嗣同留下"我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑"的名句,泰然赴死,体现了"舍生取义"的高贵品质。

朱自清宁死不吃美国的救济粮,体现了"舍生取义"的高贵品质。

……

在中华民族历史上,无数仁人志士都把"舍生取义"奉为人生准则,

你能举出几个事例吗 在今天,又该如何理解"舍生取义"呢

"舍生取义"原本是指为了正义事业不惜牺牲自己的意思。但是,随着时代的发展,在如今现实生活中"舍生"已不限于舍弃生命,也包括个人利益。"取义"也已不限于正义,而是包括正义在内的一切公益。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但却是不可低估的一朵火花。星星之火可以燎原,只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。时代呼唤这种精神,只有这种精神在每个人心中牢牢地扎根,我们的国家才有希望,我们的民族才能崛起。

背诵默写:

(1)作者说人人都有向善之心,而贤者能一直保持这种心的句子是

“________________,__________,_____________”。

(2)在文中承上启下,从人们熟知的生活现象谈起的句子是

“__________,__________,__________,__________”。

(3)与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故意思一致的句子是

“__________,__________;__________,__________”。

基础经典例题练习:

非独贤者有是心也 人皆有之 贤者能勿丧耳

无牙语文农老师13117799070

一箪食 一豆羹 得之则生 弗得则死

呼尔而与之 行道之人弗受 蹴尔而与之 乞人不屑也

选择题:1.下列有关课文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章开头用鱼和熊掌的类比引出中心句,通俗易懂,形象生动。

B.文章第一段用假设的方式一正一反地论述了“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的道理。

C.乞丐不受嗟来之食的事例从正面论述了“此之谓失其本心”的观点,很令人震撼。

D.作者在文中运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证来证明自己的观点。

理解经典例题练习:

C

无牙语文农老师13117799070

【答案】

C对有关课文内容的理解和分析不正确。乞丐不受嗟来之食的事例证明了“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的观点。

选择题:2.下列对文章的内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章开头用了“鱼”和“熊掌”设喻说理,再类比推理出本文的中心论点“舍生取义”

B.文章运用了正反对比论证,如“一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑也”与“万钟则不辩礼义而受之”

C.文天祥宁死不降元朝的事例,可以用作道理论据证明本文的中心论点。

D.“乡为生死而不受……今为所识穷乏者得我而为之”这部分句子运用了排比的修辞手法,增加了语势,体现了孟子的文章雄有力的特点。

理解经典例题练习:

C

无牙语文农老师13117799070

【答案】

C.文天祥宁死不降元朝是一个具体的事例,所以应是作为事实论据证明了中心论点。故选C。

简答题:请简要分析本文的论证思路。

理解经典例题练习:

无牙语文农老师13117799070

【答案】首先,作者以鱼和熊掌为喻,提出生与义不能两全时要舍生取义的观点。然后,从“所欲""所恶"两方阐述道理,指出人人都有本心,只是贤者能不丧失罢了。最后,通过列举"一箪食"和“万钟"的例子,告诫人们不要失去本心。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

1.解释加点的词。

(1)故患有所不辟也

(2)蹴尔而与之

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(2)呼尔而与之,行道之人弗受。

3.文章以“鱼”与“熊掌”开头有何好处?

4.选文提出了什么观点?

理解经典例题练习:

无牙语文农老师13117799070

祸患,灾难

踩踏

优厚的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,

这优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(如果)没有礼貌地吆喝着给人(吃),过路的饥民(也)不会接受。

3“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”。文章以“鱼”与“熊掌”设喻,巧妙地引出舍生取义的观点,同时暗含“生”与“义”孰轻孰重的关系,运用类比手法使复杂难懂的道理形象生动,浅显易懂,引人思考。

4生,亦所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

谢谢欣赏

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——“横渠四句”

2023语文部编版同步课件

农熙月出品

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读