2023届高三历史复习专题 三星堆遗址的考古发现及四川地区发展史 课件(共11张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高三历史复习专题 三星堆遗址的考古发现及四川地区发展史 课件(共11张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 16:45:11 | ||

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

三星堆遗址的考古发现及四川地区发展史

三星堆遗址位于四川省广汉市三星堆镇,成都平原北部沱江支流湔江(鸭子河)南岸。是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心遗址。

20世纪20年代最早被广汉真武村月亮湾一户村民发现,30年代初步发掘。但因抗战发掘中断。

1986年发现1.2号祭祀坑,出土珍贵文物1700余件,文物之精美、风格之诡谲,超出了人们当时的认知范围。 “沉睡三千年,一醒惊天下。”

2021年3月,又发现6个祭祀坑,这8个“祭祀坑”整体构成祭祀区,是古蜀王国专门用来祭祀天地、祖先,祈求国泰民安的场所。这辉煌灿烂的新发现“再惊天下”。

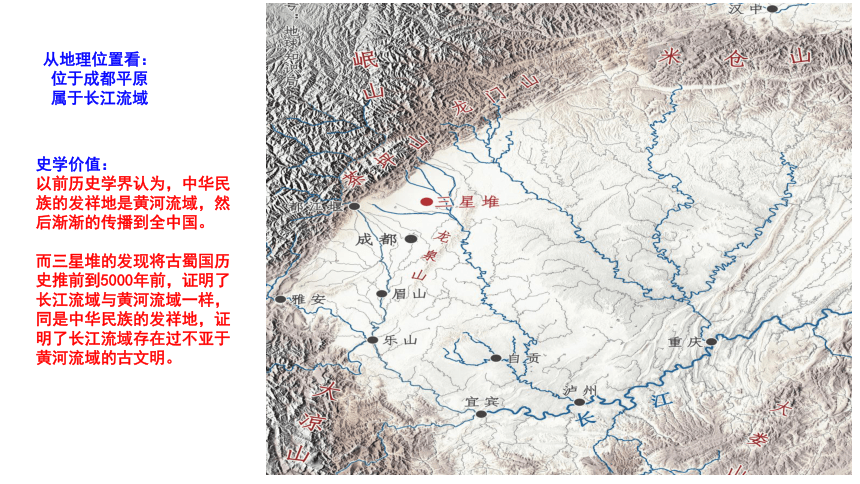

从地理位置看:

位于成都平原

属于长江流域

史学价值:

以前历史学界认为,中华民族的发祥地是黄河流域,然后渐渐的传播到全中国。

而三星堆的发现将古蜀国历史推前到5000年前,证明了长江流域与黄河流域一样,同是中华民族的发祥地,证明了长江流域存在过不亚于黄河流域的古文明。

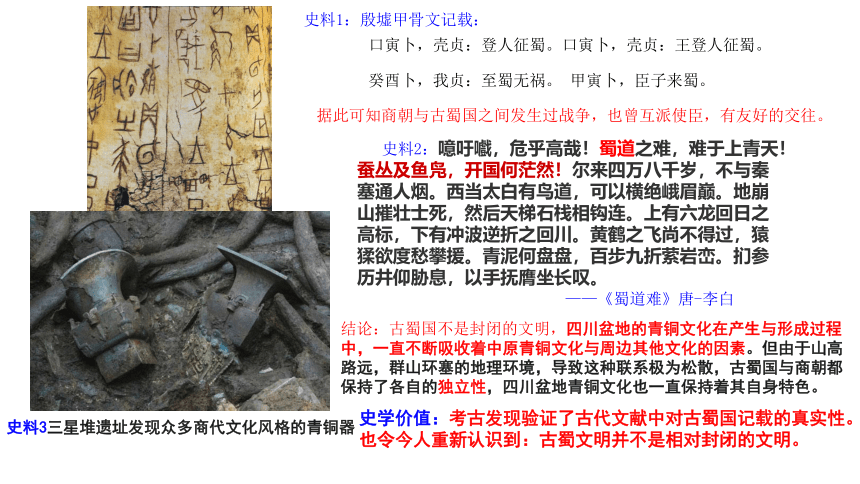

口寅卜,壳贞:登人征蜀。口寅卜,壳贞:王登人征蜀。

癸酉卜,我贞:至蜀无祸。 甲寅卜,臣子来蜀。

据此可知商朝与古蜀国之间发生过战争,也曾互派使臣,有友好的交往。

结论:古蜀国不是封闭的文明,四川盆地的青铜文化在产生与形成过程中,一直不断吸收着中原青铜文化与周边其他文化的因素。但由于山高路远,群山环塞的地理环境,导致这种联系极为松散,古蜀国与商朝都保持了各自的独立性,四川盆地青铜文化也一直保持着其自身特色。

史料2:噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

——《蜀道难》唐-李白

史料1:殷墟甲骨文记载:

史料3三星堆遗址发现众多商代文化风格的青铜器

史学价值:考古发现验证了古代文献中对古蜀国记载的真实性。也令今人重新认识到:古蜀文明并不是相对封闭的文明。

三星堆遗址新发掘出土的黄金面具

青铜纵目面具

青铜跪立人像

戴有金面罩的青铜人头像

青铜鸡

以三星堆为代表的古蜀文明是中华文明起源多元一体的重要组成部分。

在三星堆出土的文物中,青铜尊、青铜罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,显示三星堆具有中华文化的共同属性。

而大家所熟悉的青铜立人、青铜神树、青铜纵目面具等造型奇特、大气恢弘的文物,既昭示古蜀文明的灿烂辉煌,也彰显中华文化的丰富性和多样性。

高达3.95米铸造精湛的青铜神树

被誉为“世界铜像之王”的青铜大立人

史学价值:中华文明的起源地并不限于中原一个中心,而是有若干中心区域。它不是由一个文化中心向四周传播,而是通过各个区域的交流互鉴和逐渐融合,才最终奠定了华夏文明的共同基础。

史学价值:证明古蜀是中国古代丝绸的重要起源地之一。

《华阳国志》记载:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王,死做石棺石椁,国人从之,谓纵目人冢也。”

考古人员在三星堆祭祀坑内黑色灰烬中提取到了肉眼不可见的丝绸制品残留物。

附:《华阳国志》又名《华阳国记》,地方志著作,是由东晋时期常璩写的一部专门记述古代中国西南地区地方历史、地理、人物等的地方志著作。是中国现存最早的地方志。全书分为巴志,汉中志,蜀志等共12卷,约11万字。

未解之谜:

目前,关于三星堆遗址内象牙来源的猜想中,一种说法认为,象牙可能是从当时东南亚等域外地区运输至此。这与三星堆发现大量贝币可以相互解释。

而另一种说法认为,由于古蜀国的环境与现在相比,更温暖湿润,适合亚洲象生存,因此象牙可能来源于本地,但是今天,古蜀国曾在地区内并没有发现象的骨骼遗骸。

三星堆发现象牙超100根

商周:古蜀国、三星堆文化 青铜文明 丝织业起源地之一

战国:

蜀国为秦所灭,设3郡。秦国蜀郡太守李冰兴修都江堰(地理位置、构成特点、积极影响);

是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程,调节水流,治沙,减轻水患;

使成都平原成为千里沃野,农业发达;为秦统一六国提供了物质基础;

水利史上的奇迹,2000年来至今仍发挥作用;宝贵的世界文化遗产;

积极影响:

秦汉:秦朝向当地移民,促进经济的发展;

汉武帝开发西南夷,兴办教育,益州为十三州之一;

到东汉时成都已成全国第二大城市,“天府之国。”

三国时期:刘备在四川称帝建立政权,称“蜀汉”,与魏、吴 成三国并立局面;

诸葛亮治蜀有方,屯田,劝课农桑,发展经济。

唐朝:四川地区相对安定,交通便利,重心南移,经济发展迅速。益州(成都)号称“扬一益二”;

"蜀绣"为全国三大名绣之一,"蜀锦"被视为上贡珍品,产量全国第一。

成都是中国雕版印刷术的发源地之一,唐代后期,大部分印刷品出自成都。

古代的四川地区

五代:出现前蜀、后蜀两个政权

北宋:设四川路,即川峡四路,今名“四川” 的源头,包括益州路、梓州路、利州路、夔州路。

商品经济发展迅速,经济重心完成南移,四川地区出现“交子”。

元:设四川行省,省府仍是成都。元代蒙古攻蜀,战乱打击了当地经济。

明清:沿用设省。明清之际的农民战争(张献忠)和战乱使天府之国变为人烟俱灭之地,四川地区仅剩8万人。清初“湖广填四川”大量移民促进四川地区经济恢复。到康乾盛世时,四川关税已居全国首位。

近代的四川地区

甲午战后:《马关条约》开放重庆为通商口岸,列强侵略深入长江上游。

1911年:四川保路运动。清政府强收川汉、粤汉铁路为国有,企图出卖给外国人,四川人民掀起群众广泛参加的保路风潮,罢市罢课,还成立保路军,保路运动发展为武装起义,挫败了清政府出卖路权的图谋。为镇压保路军起义,清政府调湖北新军前去镇压,湖北新军中的先进分子趁机发动武昌起义。保路运动为辛亥革命创造了条件。

1938年:西南地区相对安定,国民政府迁都重庆,1946年迁回南京,共八年时间。西南地区民族工业汇集,西南联大等高校迁入,促进重庆、四川地区经济文化的发展。

自辛亥革命开始,四川就成立了成都和重庆两个军政府,陷入了分裂状态。从此以后,川系军阀就开始了长达20年的相互混战。

1945年重庆谈判:抗战胜利后阶级矛盾成为国内主要矛盾,国民党妄图篡夺抗战胜利果实,坚持独裁统治,中共代表人民大众要求建立独立自由民主统一富强的新中国,和平、民主成为时代呼声。国民党玩弄“假和平真内战”的阴谋,邀请毛泽东赴重庆谈判。毛泽东赴约,并以最大的诚意与国民党达成《双十协定》,确立“和平建国”的方针,争取了政治上的主动,击碎国民党将破坏谈判责任让中共承担的阴谋,也促进了民主统一战线的发展。

重庆大轰炸1938年2月18日至1943年8月23日期间,日本对中华民国战时首都重庆进行的长达5年半的战略轰炸。据不完全统计,在5年间日本对重庆进行轰炸218次,出动9000多架次的飞机,投弹11500枚以上,死难者一万人以上。

四川对抗战的贡献:迁都、抗战的大后方、物质基础、川军作战英勇牺牲惨烈

1932-33年:张国焘、徐向前开辟川陕革命根据地,称“川陕苏区”

现代的四川地区

经济:四川抢抓西部大开发、“一带一路”建设、长江经济带发展等国家重大战略机遇,对外贸易繁荣发展,开放水平不断提升。

交通:“蜀道难”变“蜀道通”

一五计划时期:宝成铁路

文革期间:成昆、湘黔、川黔等铁路干线。

2015年成渝高铁开通、

2018年高速公路历程7238公里、

5·12汶川大地震:2008年5月12日14时28分4秒,震中位于四川省阿坝藏族羌族自治州

汶川县映秀镇(北纬31.0°、东经103.4°)震级8.0。 共计造成69227人遇难、17923人失踪、374643人不同程度受伤、1993.03万人失去住所,受灾总人口达4625.6万人 ,直接经济损失8451.4亿元 。是中华人民共和国成立以来破坏性最强、波及范围最广、灾害损失最重、救灾难度最大的一次地震。

自2009年起,每年5月12日为全国“防灾减灾日”。

对口支援:山东省——四川省绵阳市北川县

三星堆遗址的考古发现及四川地区发展史

三星堆遗址位于四川省广汉市三星堆镇,成都平原北部沱江支流湔江(鸭子河)南岸。是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心遗址。

20世纪20年代最早被广汉真武村月亮湾一户村民发现,30年代初步发掘。但因抗战发掘中断。

1986年发现1.2号祭祀坑,出土珍贵文物1700余件,文物之精美、风格之诡谲,超出了人们当时的认知范围。 “沉睡三千年,一醒惊天下。”

2021年3月,又发现6个祭祀坑,这8个“祭祀坑”整体构成祭祀区,是古蜀王国专门用来祭祀天地、祖先,祈求国泰民安的场所。这辉煌灿烂的新发现“再惊天下”。

从地理位置看:

位于成都平原

属于长江流域

史学价值:

以前历史学界认为,中华民族的发祥地是黄河流域,然后渐渐的传播到全中国。

而三星堆的发现将古蜀国历史推前到5000年前,证明了长江流域与黄河流域一样,同是中华民族的发祥地,证明了长江流域存在过不亚于黄河流域的古文明。

口寅卜,壳贞:登人征蜀。口寅卜,壳贞:王登人征蜀。

癸酉卜,我贞:至蜀无祸。 甲寅卜,臣子来蜀。

据此可知商朝与古蜀国之间发生过战争,也曾互派使臣,有友好的交往。

结论:古蜀国不是封闭的文明,四川盆地的青铜文化在产生与形成过程中,一直不断吸收着中原青铜文化与周边其他文化的因素。但由于山高路远,群山环塞的地理环境,导致这种联系极为松散,古蜀国与商朝都保持了各自的独立性,四川盆地青铜文化也一直保持着其自身特色。

史料2:噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

——《蜀道难》唐-李白

史料1:殷墟甲骨文记载:

史料3三星堆遗址发现众多商代文化风格的青铜器

史学价值:考古发现验证了古代文献中对古蜀国记载的真实性。也令今人重新认识到:古蜀文明并不是相对封闭的文明。

三星堆遗址新发掘出土的黄金面具

青铜纵目面具

青铜跪立人像

戴有金面罩的青铜人头像

青铜鸡

以三星堆为代表的古蜀文明是中华文明起源多元一体的重要组成部分。

在三星堆出土的文物中,青铜尊、青铜罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,显示三星堆具有中华文化的共同属性。

而大家所熟悉的青铜立人、青铜神树、青铜纵目面具等造型奇特、大气恢弘的文物,既昭示古蜀文明的灿烂辉煌,也彰显中华文化的丰富性和多样性。

高达3.95米铸造精湛的青铜神树

被誉为“世界铜像之王”的青铜大立人

史学价值:中华文明的起源地并不限于中原一个中心,而是有若干中心区域。它不是由一个文化中心向四周传播,而是通过各个区域的交流互鉴和逐渐融合,才最终奠定了华夏文明的共同基础。

史学价值:证明古蜀是中国古代丝绸的重要起源地之一。

《华阳国志》记载:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王,死做石棺石椁,国人从之,谓纵目人冢也。”

考古人员在三星堆祭祀坑内黑色灰烬中提取到了肉眼不可见的丝绸制品残留物。

附:《华阳国志》又名《华阳国记》,地方志著作,是由东晋时期常璩写的一部专门记述古代中国西南地区地方历史、地理、人物等的地方志著作。是中国现存最早的地方志。全书分为巴志,汉中志,蜀志等共12卷,约11万字。

未解之谜:

目前,关于三星堆遗址内象牙来源的猜想中,一种说法认为,象牙可能是从当时东南亚等域外地区运输至此。这与三星堆发现大量贝币可以相互解释。

而另一种说法认为,由于古蜀国的环境与现在相比,更温暖湿润,适合亚洲象生存,因此象牙可能来源于本地,但是今天,古蜀国曾在地区内并没有发现象的骨骼遗骸。

三星堆发现象牙超100根

商周:古蜀国、三星堆文化 青铜文明 丝织业起源地之一

战国:

蜀国为秦所灭,设3郡。秦国蜀郡太守李冰兴修都江堰(地理位置、构成特点、积极影响);

是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程,调节水流,治沙,减轻水患;

使成都平原成为千里沃野,农业发达;为秦统一六国提供了物质基础;

水利史上的奇迹,2000年来至今仍发挥作用;宝贵的世界文化遗产;

积极影响:

秦汉:秦朝向当地移民,促进经济的发展;

汉武帝开发西南夷,兴办教育,益州为十三州之一;

到东汉时成都已成全国第二大城市,“天府之国。”

三国时期:刘备在四川称帝建立政权,称“蜀汉”,与魏、吴 成三国并立局面;

诸葛亮治蜀有方,屯田,劝课农桑,发展经济。

唐朝:四川地区相对安定,交通便利,重心南移,经济发展迅速。益州(成都)号称“扬一益二”;

"蜀绣"为全国三大名绣之一,"蜀锦"被视为上贡珍品,产量全国第一。

成都是中国雕版印刷术的发源地之一,唐代后期,大部分印刷品出自成都。

古代的四川地区

五代:出现前蜀、后蜀两个政权

北宋:设四川路,即川峡四路,今名“四川” 的源头,包括益州路、梓州路、利州路、夔州路。

商品经济发展迅速,经济重心完成南移,四川地区出现“交子”。

元:设四川行省,省府仍是成都。元代蒙古攻蜀,战乱打击了当地经济。

明清:沿用设省。明清之际的农民战争(张献忠)和战乱使天府之国变为人烟俱灭之地,四川地区仅剩8万人。清初“湖广填四川”大量移民促进四川地区经济恢复。到康乾盛世时,四川关税已居全国首位。

近代的四川地区

甲午战后:《马关条约》开放重庆为通商口岸,列强侵略深入长江上游。

1911年:四川保路运动。清政府强收川汉、粤汉铁路为国有,企图出卖给外国人,四川人民掀起群众广泛参加的保路风潮,罢市罢课,还成立保路军,保路运动发展为武装起义,挫败了清政府出卖路权的图谋。为镇压保路军起义,清政府调湖北新军前去镇压,湖北新军中的先进分子趁机发动武昌起义。保路运动为辛亥革命创造了条件。

1938年:西南地区相对安定,国民政府迁都重庆,1946年迁回南京,共八年时间。西南地区民族工业汇集,西南联大等高校迁入,促进重庆、四川地区经济文化的发展。

自辛亥革命开始,四川就成立了成都和重庆两个军政府,陷入了分裂状态。从此以后,川系军阀就开始了长达20年的相互混战。

1945年重庆谈判:抗战胜利后阶级矛盾成为国内主要矛盾,国民党妄图篡夺抗战胜利果实,坚持独裁统治,中共代表人民大众要求建立独立自由民主统一富强的新中国,和平、民主成为时代呼声。国民党玩弄“假和平真内战”的阴谋,邀请毛泽东赴重庆谈判。毛泽东赴约,并以最大的诚意与国民党达成《双十协定》,确立“和平建国”的方针,争取了政治上的主动,击碎国民党将破坏谈判责任让中共承担的阴谋,也促进了民主统一战线的发展。

重庆大轰炸1938年2月18日至1943年8月23日期间,日本对中华民国战时首都重庆进行的长达5年半的战略轰炸。据不完全统计,在5年间日本对重庆进行轰炸218次,出动9000多架次的飞机,投弹11500枚以上,死难者一万人以上。

四川对抗战的贡献:迁都、抗战的大后方、物质基础、川军作战英勇牺牲惨烈

1932-33年:张国焘、徐向前开辟川陕革命根据地,称“川陕苏区”

现代的四川地区

经济:四川抢抓西部大开发、“一带一路”建设、长江经济带发展等国家重大战略机遇,对外贸易繁荣发展,开放水平不断提升。

交通:“蜀道难”变“蜀道通”

一五计划时期:宝成铁路

文革期间:成昆、湘黔、川黔等铁路干线。

2015年成渝高铁开通、

2018年高速公路历程7238公里、

5·12汶川大地震:2008年5月12日14时28分4秒,震中位于四川省阿坝藏族羌族自治州

汶川县映秀镇(北纬31.0°、东经103.4°)震级8.0。 共计造成69227人遇难、17923人失踪、374643人不同程度受伤、1993.03万人失去住所,受灾总人口达4625.6万人 ,直接经济损失8451.4亿元 。是中华人民共和国成立以来破坏性最强、波及范围最广、灾害损失最重、救灾难度最大的一次地震。

自2009年起,每年5月12日为全国“防灾减灾日”。

对口支援:山东省——四川省绵阳市北川县

同课章节目录