整本书阅读《红楼梦》人物形象分析之林黛玉 课件(共24张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 整本书阅读《红楼梦》人物形象分析之林黛玉 课件(共24张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 13:09:29 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

一、前世今生及出场

二、性格特点

三、钗黛对比

四、钗黛命运

前世

“绛珠仙草”转世报恩:“绛珠仙草”得“受天地之精华,复得甘露滋养,遂脱了草木之胎,换得人形”,受神瑛侍者的浇灌而成长,后来人世以毕生之泪偿还报恩。因是草木之体,所以绛珠草转世的林黛玉身体先天娇弱,生性忧沉。

一、黛玉的前世今生

今生

荣府贾敏与扬州巡盐御史林如海之独生女。贾敏是贾代善和贾母四个女儿里最小的女儿。

林黛玉是贾母的外孙女,贾宝玉的姑表妹。5岁上学;6、7岁母亲早亡;10岁师从贾雨村启蒙,被贾母接到身边抚养教育,寝食起居,一如嫡孙贾宝玉;11岁时死了父亲,从此常住贾府。

林黛玉、贾宝玉因共同理想志趣和叛逆精神而真心相爱。但在封建礼教压迫下,林黛玉历尽风刀霜剑,最后在宝玉和宝钗大婚之夜泪尽而逝。

一、黛玉的前世今生

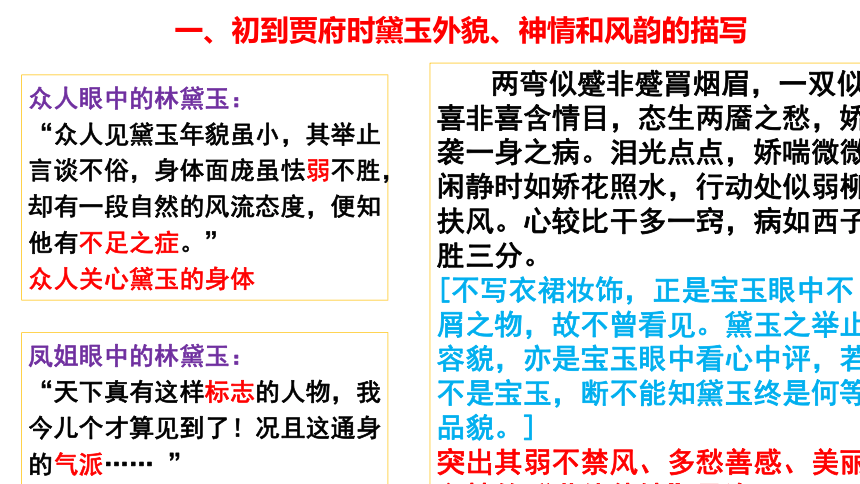

一、初到贾府时黛玉外貌、神情和风韵的描写

众人眼中的林黛玉:

“众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。”

众人关心黛玉的身体

凤姐眼中的林黛玉:

“天下真有这样标志的人物,我今儿个才算见到了!况且这通身的气派…… ”

王熙凤观察她的容貌,气派

两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目,态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微,闲静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

[不写衣裙妆饰,正是宝玉眼中不屑之物,故不曾看见。黛玉之举止容貌,亦是宝玉眼中看心中评,若不是宝玉,断不能知黛玉终是何等品貌。]

突出其弱不禁风、多愁善感、美丽多情的“世外仙姝”风姿

爱说笑

第35回,贾宝玉曾和众人说:“若是单是会说话的可疼,这些姊妹里头也只是凤姐姐和林妹妹可疼了。”从宝玉的话里可知,林黛玉和王熙凤一样会说话,一样可疼。

黛玉的幽默不是俗气的笑话,而是有文化气息。例如:探春笑道:“有了,我最喜芭蕉,就称‘蕉下客’罢。”众人都道别致有趣。黛玉笑道:“你们快牵了他去,炖了脯子吃酒。”众人不解。黛玉笑道:“古人曾云‘蕉叶覆鹿’。他自称‘蕉下客’,可不是一只鹿了?快做了鹿脯来。”众人听了都笑了起来。

黛玉随手拈来,用蕉叶覆鹿的典故打趣探春是鹿,而且让人将探春牵走做鹿脯。这个笑话有文气。

端午节那天晴雯和宝玉吵架,恰好黛玉来了。黛玉笑着说,大节下的,你们抢粽子吃,恼了不曾?一句玩笑话,一场争执消于无形。

1. 抽抽噎噎

第三十四回,贾宝玉挨打后,林黛玉趁着天黑前来探望。贾宝玉在梦中惊醒,林黛玉抽抽噎噎劝说道:“你从此可都改了罢!

2. 呜咽

第二十六回,林黛玉错疑宝玉不让开门,自己一面想,一面又滚下泪珠来,书中写到:越想越伤感起来,也不顾苍苔露冷,花径风寒,独立墙角边花阴之下,悲悲戚戚呜咽起来。

爱哭

3. 哭哭啼啼

第六十七回,林黛玉看到薛宝钗送的家乡礼物后,触物伤情,想起父母双亡,又无兄弟,寄居亲戚家中,不觉伤起心来。紫鹃在一旁劝道:“再者这里老太太们为姑娘的病体,千方百计请好大夫配药诊治,也为是姑娘的病好。这如今才好些,又这样哭哭啼啼,岂不是自己遭踏了自己身子,叫老太太看着添了愁烦了么?”

4.大哭

第二十九回,林黛玉和贾宝玉两人因姻缘之事闹了起来,贾宝玉发狠砸玉,袭人忙劝解,所说之话撞到自己心坎上,竟越发伤心大哭起来。

爱哭

香菱学诗,拜黛玉为师。黛玉热心传授,答疑解惑。

宝钗体贴关心,黛玉深受感动。

“你素日待人,固然是极好的,然我最是个多心的人,只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好,又劝我那些好话,竟大感激你。往日竟是我错了 ,实在误到如今。细细算来,我母亲去世的早,又无姊妹兄弟,我长了今年十五岁,竟没一人象你前日的话教导我。”自此,视宝钗为知己和亲姐姐,唤薛姨妈为妈妈,宝琴为妹妹。黛玉待人的真诚透明可见一斑。

善良真诚

第一次葬花是三月春暖花开的时候,宝玉和黛玉不约而同对散落的桃花动了怜惜之情。宝玉将落在满身满树满地的桃花兜起来,抖落到池中,任其飘飘荡荡流出沁芳闸去。而黛玉则担着花锄、挂着花囊、拿着花帚,专门扫了起来装在绢袋中,掘了花冢,拿土埋上。两人遇见后,共同将落花掩埋妥贴。并第一次大胆表白了相互爱慕的情感。

多愁善感

第二次葬花是黛玉在房中歇息时,宝玉赶来说玩笑话惹恼了她。晚上黛玉来看宝玉,听到宝钗在宝玉处说笑并看到她走了,自己叫门时,晴雯误以为是丫头,便拒绝开门。黛玉错疑在宝玉身上,生了一夜宝玉的气。次日躲了众人来到昔日葬桃花的地方,感花伤己,写出了有名的《葬花词》,悲痛倒在了葬花坡之上。后来宝玉赶上去作了“既有今日,何必当初”的沉痛倾诉,才化解了误会。

多愁善感

葬花意在怜花悼花。

怜花说明黛玉爱美,爱春天的美,爱大自然的美。以花喻人,怜花实是自怜。自怜说明她自尊自爱,爱青春的美,爱生命的美,珍惜人的价值和个性价值。(为了爱情宁愿献出生命,死也不愿安命委运,与世俗同流合污)

悼花体现了她特有的少女诗人式的敏感、细腻、颖悟,凭直觉发现了自然界的悲剧,也悟到了自身的悲叹命运。

尖酸刻薄

第二十回中,黛玉问宝玉:“打那里来?”宝玉便说:“打宝姐姐那里来。”黛玉冷笑道:“我说呢!亏了绊住,不然,早就飞了来了。”宝玉道:“只许和你玩,替你解闷儿;不过偶然到他那里,就说这些闲话。”黛玉道:“好没意思的话!去不去,管我什么事?又没叫你替我解闷儿!还许你从此不理我呢!”说着,便赌气回房去了。

尖酸刻薄

在第三十四回中,宝钗因昨夜哥哥的无理取闹而在房中哭了一夜,清早“也无心梳洗,便出来瞧母亲”,但林黛玉“见其有哭泣之状”,不但不安慰,反而“笑道:‘姐姐也自保重些,就是哭出两缸泪来,也医不好棒疮’。”

三、对比钗黛

1.身世经历

2.人物形象

3.才情学养

4.人生态度

黛玉:

家境:出生于书香门第。其父林如海“乃是前科的探花,今已升至兰台寺大夫”。其母贾敏为贾母的“心肝儿肉”,是最为“娇生惯养”、“金尊玉贵”的千金小姐。

经历:双亲亡故,寄人篱下。“上无亲母教养,下无姊妹兄弟扶持”“依傍外祖母及舅氏姐妹”。

肖像:两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目,态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微,闲静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

宝钗:

家境:出生于富贵世家。祖上为 “紫微舍人”。父兄是 “皇商” 。

经历:父亲去世,其母尚在,其兄薛蟠“金陵一霸”、纨绔子弟

肖像:头上挽著漆黑油光的纂儿,蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一色半新不旧,看去不觉奢华。唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏。罕言寡语,人谓藏愚;安分随时,自云守拙。

身世经历

多愁善感,孤傲清高,尖酸刻薄 PK 豁达大度,精明机智,宽厚待人

真诚善良,天真率直 PK 圆滑世故、工于心计

高洁纯真,追求真挚感情 PK 克制理性, 追求现实的利益

封建礼教的叛逆者 PK 恪守封建妇德、封建礼教

人物形象

咏白海棠(37回P517)

珍重芳姿昼掩门①,自携手瓮灌苔盆。

胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂。

淡极始知花更艳②,愁多焉得玉无痕。

欲偿白帝凭清洁,不语婷婷日又昏。

①珍视花的美好,早上都关着门

对自己高贵身份的矜持和对封建妇德的恪守

②白海棠一洗颜色,淡极更艳。

审美追求:罕言寡语、敦厚平和的为人处世原则

咏白海棠(37回P518)

半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。

偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂①。

月窟仙人缝缟袂,秋闺怨女拭啼痕。

娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏②。

①诗人清高超拔,空灵飘逸的品性

②句写出其寄人篱下,伤心绝望,无人倾诉的孤独伤感

宝钗:含蓄浑厚,稳重大方,藏愚守拙

黛玉:风流别致,多愁善感,锋芒毕露

才情学养

黛玉之诗

“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”——《咏白海棠》37回

(1)极具巧思,别出心裁

“长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。”

——《红拂》64回

(2)诉衷情,寄相思

(3)孤高自许,高洁品质

(4)反抗封建正统思想

“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜 ”——《葬花吟》27回

“孤标世偕谁隐,一样花开为底迟。”——《问菊》38回

“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。”——《葬花吟》27回

钦佩红拂卓识敢为,能不受相府权势和封建礼教的“羁縻”

“珍重芳姿昼掩门”——自重自爱的操守。

“淡极始知花更艳” ——宁静淡泊又不失积极达观的睿智心怀。

“念念心随归雁远,寥寥坐听晚砧痴”——深闺幽思念远的贞静。

“聚叶泼成千点墨,攒花染出几痕霜” ——绚烂盛开之后的静对秋霜。

“眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄” ——对世俗的讽刺和深刻的洞察

“几曾随逝水,岂必委芳尘”——不随波逐流的傲岸和孤高。

“万缕千丝终不改,任他随聚随分” ——矢志不渝的坚守和安分随时的淡泊。

“好风频借力,送我上青云”!——闺中弱女渴望实现人生抱负的豪迈。

——(邵琳《宝钗:德的高洁,才的丰腴》)

宝钗之诗

宝钗——现实主义入世哲学:注重现实功利

(1)随分从时的正统思想:认为男子读书明理,女子无才便是德。

小说中多次提到她劝宝玉走仕途经济之路以立身扬名,引得宝玉十分反感。

她教导黛玉:“所以咱们女孩儿家不认得字的倒好……就连作诗写字等事,原不是你我分内之事……你我只该做些针黹纺织的事才是……”(第42回)

(2)明显的等级封建等级观念

评价金钏之死:“纵然有这样大气,也不过是个糊涂人,也不为可惜。”“十分过不去,不过多赏他几两银子发送他,也就尽了主仆之情了。”(第32回)

她安慰无辜遭打的平儿的话:“他(凤姐)可不拿你出气,难道倒拿别人出气不成?”(第44回)

人生态度:至情至理的处世哲学

黛玉——理想主义的出世哲学:追求精神自由

(1)超凡脱俗的非正统思想

以诗来寄情。在世人奉行“女子无才便是德”的封建教条时,黛玉以其出众的“咏絮才”卓然于世。

不劝诫贾宝玉读书走仕途之路

(2)保持高洁的精神信仰

“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?黛玉知世情却不融于世,选择保留自己的高洁。

(3)追求自由爱情、反抗封建世俗的叛逆精神

“长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。”

——《红拂》64回

钦佩红拂卓识敢为,能不受相府权势和封建礼教的“羁縻”

不同性格形成的缘由

1.所受教育

黛玉自小自由开放的教育:出身于“书香之族”,因父母膝下无子“故爱如珍宝,且又见她聪明清秀,便也欲使她读书识几个字,不过假充养子之意,聊解膝下荒凉之叹。”黛玉博览诗书只是出于天性意趣,出于对美的追求和性灵的认同,以及在诗书的世界中寻求精神寄托

宝钗所受教育符合封建正统标准:出身于已趋衰败的“皇商”世家,又因为“今上崇诗尚礼,征采才能”而进京待选。同时,哥哥愚钝和不学无术,使宝钗不得不为母亲分忧解难。这也主动形成和培养了她计较功利得失的性格与安排生活的能力。

2.生存处境

黛玉有一种无家可归、无可依傍的孤独,不能掌握自己命运的宿命感:“父母早亡”身份与“寄人篱下” 环境的影响,瘦弱多病与敏感多愁又互为因果。

宝钗在贾府中仍有属于自己的自由天地,进退有余:在贾府,薛家经济独立。宝钗上有母亲哥哥的关怀,下有丫头婆子的伺候。她不必为一句话和别人怄气,也不必为自己身世而悲泣。

可叹停机德,堪怜咏絮才!玉带林中挂,金簪雪里埋。

四、从判词来看钗黛最终命运

第一句说宝钗有封建阶级女性最标准的品德。符合封建道德标准的女人,称为具有“停机德”,这里是赞叹宝钗。

第二句是说林黛玉是个绝顶聪慧的才女。“咏絮才”指女子咏诗的才华 。

第三句倒过来是指 “林黛玉”。好好的一条封建官僚的腰带,沦落到挂在枯木(泪尽而亡)上,是黛玉才情被忽视,命运悲惨的写照。

第四句是指薛宝钗如图里的金簪一般,被埋在雪里,也是不得其所,暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇。

黛玉和她的情敌宝钗的性格完全是背驰的,宝钗在做人,黛玉在做诗;宝钗在进行婚姻,黛玉在进行恋爱;宝钗把握着现实,黛玉沉坠于爱情;宝钗有计划地适合社会法则,黛玉任自然地表现自己的性灵;宝钗代表当时一般家庭妇女的理智,黛玉代表写时闺阁中知识分子的感情。于是环境容纳了迎合时代的宝钗,而扼杀了违反现实的黛玉。

——王昆仑《红楼梦人物论:林黛玉的恋爱悲剧》

她的心性表面上是被冷香丸化解掉的,实际上是被封建道德专制理念埋葬掉的。薛宝钗的悲剧是对青春热情自我压抑、自我消灭的悲剧,是自己屈服于外部社会规范而牺牲自身心性的结果。这种自我压抑、自我消灭的悲剧,是更深刻的悲剧(取材于刘再复《红楼人三十种解读》)

一、前世今生及出场

二、性格特点

三、钗黛对比

四、钗黛命运

前世

“绛珠仙草”转世报恩:“绛珠仙草”得“受天地之精华,复得甘露滋养,遂脱了草木之胎,换得人形”,受神瑛侍者的浇灌而成长,后来人世以毕生之泪偿还报恩。因是草木之体,所以绛珠草转世的林黛玉身体先天娇弱,生性忧沉。

一、黛玉的前世今生

今生

荣府贾敏与扬州巡盐御史林如海之独生女。贾敏是贾代善和贾母四个女儿里最小的女儿。

林黛玉是贾母的外孙女,贾宝玉的姑表妹。5岁上学;6、7岁母亲早亡;10岁师从贾雨村启蒙,被贾母接到身边抚养教育,寝食起居,一如嫡孙贾宝玉;11岁时死了父亲,从此常住贾府。

林黛玉、贾宝玉因共同理想志趣和叛逆精神而真心相爱。但在封建礼教压迫下,林黛玉历尽风刀霜剑,最后在宝玉和宝钗大婚之夜泪尽而逝。

一、黛玉的前世今生

一、初到贾府时黛玉外貌、神情和风韵的描写

众人眼中的林黛玉:

“众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。”

众人关心黛玉的身体

凤姐眼中的林黛玉:

“天下真有这样标志的人物,我今儿个才算见到了!况且这通身的气派…… ”

王熙凤观察她的容貌,气派

两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目,态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微,闲静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

[不写衣裙妆饰,正是宝玉眼中不屑之物,故不曾看见。黛玉之举止容貌,亦是宝玉眼中看心中评,若不是宝玉,断不能知黛玉终是何等品貌。]

突出其弱不禁风、多愁善感、美丽多情的“世外仙姝”风姿

爱说笑

第35回,贾宝玉曾和众人说:“若是单是会说话的可疼,这些姊妹里头也只是凤姐姐和林妹妹可疼了。”从宝玉的话里可知,林黛玉和王熙凤一样会说话,一样可疼。

黛玉的幽默不是俗气的笑话,而是有文化气息。例如:探春笑道:“有了,我最喜芭蕉,就称‘蕉下客’罢。”众人都道别致有趣。黛玉笑道:“你们快牵了他去,炖了脯子吃酒。”众人不解。黛玉笑道:“古人曾云‘蕉叶覆鹿’。他自称‘蕉下客’,可不是一只鹿了?快做了鹿脯来。”众人听了都笑了起来。

黛玉随手拈来,用蕉叶覆鹿的典故打趣探春是鹿,而且让人将探春牵走做鹿脯。这个笑话有文气。

端午节那天晴雯和宝玉吵架,恰好黛玉来了。黛玉笑着说,大节下的,你们抢粽子吃,恼了不曾?一句玩笑话,一场争执消于无形。

1. 抽抽噎噎

第三十四回,贾宝玉挨打后,林黛玉趁着天黑前来探望。贾宝玉在梦中惊醒,林黛玉抽抽噎噎劝说道:“你从此可都改了罢!

2. 呜咽

第二十六回,林黛玉错疑宝玉不让开门,自己一面想,一面又滚下泪珠来,书中写到:越想越伤感起来,也不顾苍苔露冷,花径风寒,独立墙角边花阴之下,悲悲戚戚呜咽起来。

爱哭

3. 哭哭啼啼

第六十七回,林黛玉看到薛宝钗送的家乡礼物后,触物伤情,想起父母双亡,又无兄弟,寄居亲戚家中,不觉伤起心来。紫鹃在一旁劝道:“再者这里老太太们为姑娘的病体,千方百计请好大夫配药诊治,也为是姑娘的病好。这如今才好些,又这样哭哭啼啼,岂不是自己遭踏了自己身子,叫老太太看着添了愁烦了么?”

4.大哭

第二十九回,林黛玉和贾宝玉两人因姻缘之事闹了起来,贾宝玉发狠砸玉,袭人忙劝解,所说之话撞到自己心坎上,竟越发伤心大哭起来。

爱哭

香菱学诗,拜黛玉为师。黛玉热心传授,答疑解惑。

宝钗体贴关心,黛玉深受感动。

“你素日待人,固然是极好的,然我最是个多心的人,只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好,又劝我那些好话,竟大感激你。往日竟是我错了 ,实在误到如今。细细算来,我母亲去世的早,又无姊妹兄弟,我长了今年十五岁,竟没一人象你前日的话教导我。”自此,视宝钗为知己和亲姐姐,唤薛姨妈为妈妈,宝琴为妹妹。黛玉待人的真诚透明可见一斑。

善良真诚

第一次葬花是三月春暖花开的时候,宝玉和黛玉不约而同对散落的桃花动了怜惜之情。宝玉将落在满身满树满地的桃花兜起来,抖落到池中,任其飘飘荡荡流出沁芳闸去。而黛玉则担着花锄、挂着花囊、拿着花帚,专门扫了起来装在绢袋中,掘了花冢,拿土埋上。两人遇见后,共同将落花掩埋妥贴。并第一次大胆表白了相互爱慕的情感。

多愁善感

第二次葬花是黛玉在房中歇息时,宝玉赶来说玩笑话惹恼了她。晚上黛玉来看宝玉,听到宝钗在宝玉处说笑并看到她走了,自己叫门时,晴雯误以为是丫头,便拒绝开门。黛玉错疑在宝玉身上,生了一夜宝玉的气。次日躲了众人来到昔日葬桃花的地方,感花伤己,写出了有名的《葬花词》,悲痛倒在了葬花坡之上。后来宝玉赶上去作了“既有今日,何必当初”的沉痛倾诉,才化解了误会。

多愁善感

葬花意在怜花悼花。

怜花说明黛玉爱美,爱春天的美,爱大自然的美。以花喻人,怜花实是自怜。自怜说明她自尊自爱,爱青春的美,爱生命的美,珍惜人的价值和个性价值。(为了爱情宁愿献出生命,死也不愿安命委运,与世俗同流合污)

悼花体现了她特有的少女诗人式的敏感、细腻、颖悟,凭直觉发现了自然界的悲剧,也悟到了自身的悲叹命运。

尖酸刻薄

第二十回中,黛玉问宝玉:“打那里来?”宝玉便说:“打宝姐姐那里来。”黛玉冷笑道:“我说呢!亏了绊住,不然,早就飞了来了。”宝玉道:“只许和你玩,替你解闷儿;不过偶然到他那里,就说这些闲话。”黛玉道:“好没意思的话!去不去,管我什么事?又没叫你替我解闷儿!还许你从此不理我呢!”说着,便赌气回房去了。

尖酸刻薄

在第三十四回中,宝钗因昨夜哥哥的无理取闹而在房中哭了一夜,清早“也无心梳洗,便出来瞧母亲”,但林黛玉“见其有哭泣之状”,不但不安慰,反而“笑道:‘姐姐也自保重些,就是哭出两缸泪来,也医不好棒疮’。”

三、对比钗黛

1.身世经历

2.人物形象

3.才情学养

4.人生态度

黛玉:

家境:出生于书香门第。其父林如海“乃是前科的探花,今已升至兰台寺大夫”。其母贾敏为贾母的“心肝儿肉”,是最为“娇生惯养”、“金尊玉贵”的千金小姐。

经历:双亲亡故,寄人篱下。“上无亲母教养,下无姊妹兄弟扶持”“依傍外祖母及舅氏姐妹”。

肖像:两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目,态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微,闲静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

宝钗:

家境:出生于富贵世家。祖上为 “紫微舍人”。父兄是 “皇商” 。

经历:父亲去世,其母尚在,其兄薛蟠“金陵一霸”、纨绔子弟

肖像:头上挽著漆黑油光的纂儿,蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一色半新不旧,看去不觉奢华。唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏。罕言寡语,人谓藏愚;安分随时,自云守拙。

身世经历

多愁善感,孤傲清高,尖酸刻薄 PK 豁达大度,精明机智,宽厚待人

真诚善良,天真率直 PK 圆滑世故、工于心计

高洁纯真,追求真挚感情 PK 克制理性, 追求现实的利益

封建礼教的叛逆者 PK 恪守封建妇德、封建礼教

人物形象

咏白海棠(37回P517)

珍重芳姿昼掩门①,自携手瓮灌苔盆。

胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂。

淡极始知花更艳②,愁多焉得玉无痕。

欲偿白帝凭清洁,不语婷婷日又昏。

①珍视花的美好,早上都关着门

对自己高贵身份的矜持和对封建妇德的恪守

②白海棠一洗颜色,淡极更艳。

审美追求:罕言寡语、敦厚平和的为人处世原则

咏白海棠(37回P518)

半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。

偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂①。

月窟仙人缝缟袂,秋闺怨女拭啼痕。

娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏②。

①诗人清高超拔,空灵飘逸的品性

②句写出其寄人篱下,伤心绝望,无人倾诉的孤独伤感

宝钗:含蓄浑厚,稳重大方,藏愚守拙

黛玉:风流别致,多愁善感,锋芒毕露

才情学养

黛玉之诗

“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”——《咏白海棠》37回

(1)极具巧思,别出心裁

“长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。”

——《红拂》64回

(2)诉衷情,寄相思

(3)孤高自许,高洁品质

(4)反抗封建正统思想

“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜 ”——《葬花吟》27回

“孤标世偕谁隐,一样花开为底迟。”——《问菊》38回

“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。”——《葬花吟》27回

钦佩红拂卓识敢为,能不受相府权势和封建礼教的“羁縻”

“珍重芳姿昼掩门”——自重自爱的操守。

“淡极始知花更艳” ——宁静淡泊又不失积极达观的睿智心怀。

“念念心随归雁远,寥寥坐听晚砧痴”——深闺幽思念远的贞静。

“聚叶泼成千点墨,攒花染出几痕霜” ——绚烂盛开之后的静对秋霜。

“眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄” ——对世俗的讽刺和深刻的洞察

“几曾随逝水,岂必委芳尘”——不随波逐流的傲岸和孤高。

“万缕千丝终不改,任他随聚随分” ——矢志不渝的坚守和安分随时的淡泊。

“好风频借力,送我上青云”!——闺中弱女渴望实现人生抱负的豪迈。

——(邵琳《宝钗:德的高洁,才的丰腴》)

宝钗之诗

宝钗——现实主义入世哲学:注重现实功利

(1)随分从时的正统思想:认为男子读书明理,女子无才便是德。

小说中多次提到她劝宝玉走仕途经济之路以立身扬名,引得宝玉十分反感。

她教导黛玉:“所以咱们女孩儿家不认得字的倒好……就连作诗写字等事,原不是你我分内之事……你我只该做些针黹纺织的事才是……”(第42回)

(2)明显的等级封建等级观念

评价金钏之死:“纵然有这样大气,也不过是个糊涂人,也不为可惜。”“十分过不去,不过多赏他几两银子发送他,也就尽了主仆之情了。”(第32回)

她安慰无辜遭打的平儿的话:“他(凤姐)可不拿你出气,难道倒拿别人出气不成?”(第44回)

人生态度:至情至理的处世哲学

黛玉——理想主义的出世哲学:追求精神自由

(1)超凡脱俗的非正统思想

以诗来寄情。在世人奉行“女子无才便是德”的封建教条时,黛玉以其出众的“咏絮才”卓然于世。

不劝诫贾宝玉读书走仕途之路

(2)保持高洁的精神信仰

“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?黛玉知世情却不融于世,选择保留自己的高洁。

(3)追求自由爱情、反抗封建世俗的叛逆精神

“长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。”

——《红拂》64回

钦佩红拂卓识敢为,能不受相府权势和封建礼教的“羁縻”

不同性格形成的缘由

1.所受教育

黛玉自小自由开放的教育:出身于“书香之族”,因父母膝下无子“故爱如珍宝,且又见她聪明清秀,便也欲使她读书识几个字,不过假充养子之意,聊解膝下荒凉之叹。”黛玉博览诗书只是出于天性意趣,出于对美的追求和性灵的认同,以及在诗书的世界中寻求精神寄托

宝钗所受教育符合封建正统标准:出身于已趋衰败的“皇商”世家,又因为“今上崇诗尚礼,征采才能”而进京待选。同时,哥哥愚钝和不学无术,使宝钗不得不为母亲分忧解难。这也主动形成和培养了她计较功利得失的性格与安排生活的能力。

2.生存处境

黛玉有一种无家可归、无可依傍的孤独,不能掌握自己命运的宿命感:“父母早亡”身份与“寄人篱下” 环境的影响,瘦弱多病与敏感多愁又互为因果。

宝钗在贾府中仍有属于自己的自由天地,进退有余:在贾府,薛家经济独立。宝钗上有母亲哥哥的关怀,下有丫头婆子的伺候。她不必为一句话和别人怄气,也不必为自己身世而悲泣。

可叹停机德,堪怜咏絮才!玉带林中挂,金簪雪里埋。

四、从判词来看钗黛最终命运

第一句说宝钗有封建阶级女性最标准的品德。符合封建道德标准的女人,称为具有“停机德”,这里是赞叹宝钗。

第二句是说林黛玉是个绝顶聪慧的才女。“咏絮才”指女子咏诗的才华 。

第三句倒过来是指 “林黛玉”。好好的一条封建官僚的腰带,沦落到挂在枯木(泪尽而亡)上,是黛玉才情被忽视,命运悲惨的写照。

第四句是指薛宝钗如图里的金簪一般,被埋在雪里,也是不得其所,暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇。

黛玉和她的情敌宝钗的性格完全是背驰的,宝钗在做人,黛玉在做诗;宝钗在进行婚姻,黛玉在进行恋爱;宝钗把握着现实,黛玉沉坠于爱情;宝钗有计划地适合社会法则,黛玉任自然地表现自己的性灵;宝钗代表当时一般家庭妇女的理智,黛玉代表写时闺阁中知识分子的感情。于是环境容纳了迎合时代的宝钗,而扼杀了违反现实的黛玉。

——王昆仑《红楼梦人物论:林黛玉的恋爱悲剧》

她的心性表面上是被冷香丸化解掉的,实际上是被封建道德专制理念埋葬掉的。薛宝钗的悲剧是对青春热情自我压抑、自我消灭的悲剧,是自己屈服于外部社会规范而牺牲自身心性的结果。这种自我压抑、自我消灭的悲剧,是更深刻的悲剧(取材于刘再复《红楼人三十种解读》)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])