统编版高中语文必修上册 5 [以工匠精神雕琢时代品质]课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 5 [以工匠精神雕琢时代品质]课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 335.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 14:56:47 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

语文必修上册2022秋

8 [以工匠精神雕琢时代品质]

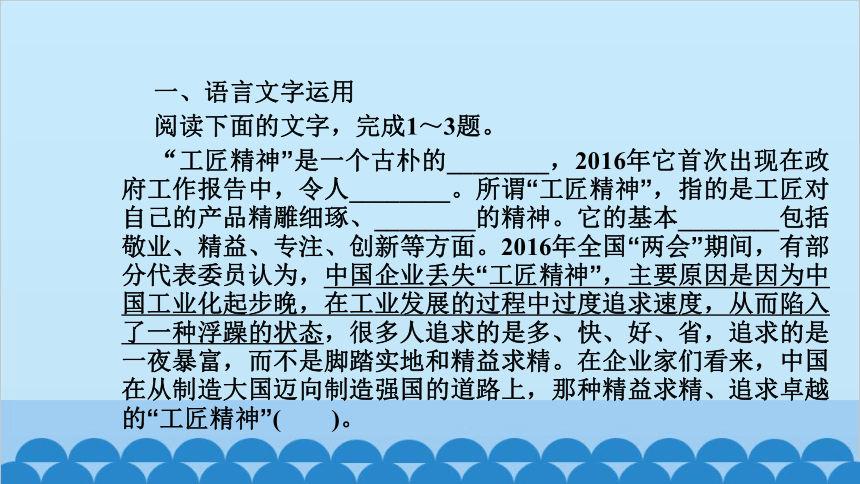

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

“工匠精神”是一个古朴的________,2016年它首次出现在政府工作报告中,令人________。所谓“工匠精神”,指的是工匠对自己的产品精雕细琢、________的精神。它的基本________包括敬业、精益、专注、创新等方面。2016年全国“两会”期间,有部分代表委员认为,中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态,很多人追求的是多、快、好、省,追求的是一夜暴富,而不是脚踏实地和精益求精。在企业家们看来,中国在从制造大国迈向制造强国的道路上,那种精益求精、追求卓越的“工匠精神”( )。

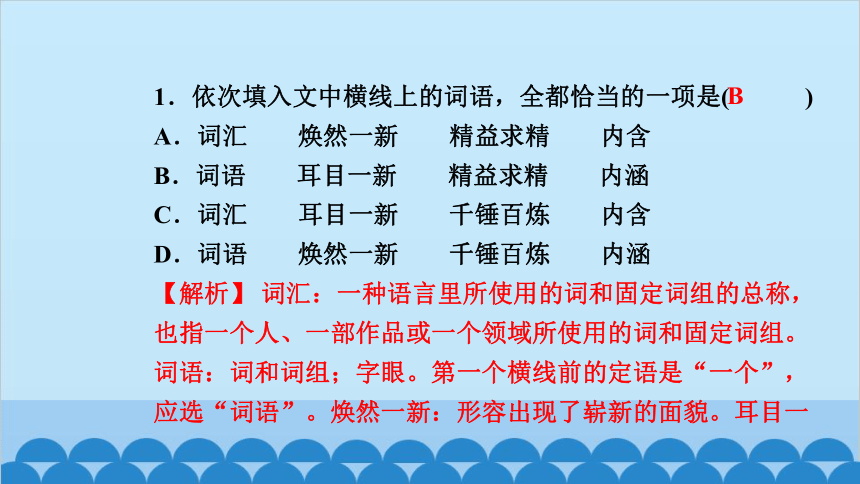

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.词汇 焕然一新 精益求精 内含

B.词语 耳目一新 精益求精 内涵

C.词汇 耳目一新 千锤百炼 内含

D.词语 焕然一新 千锤百炼 内涵

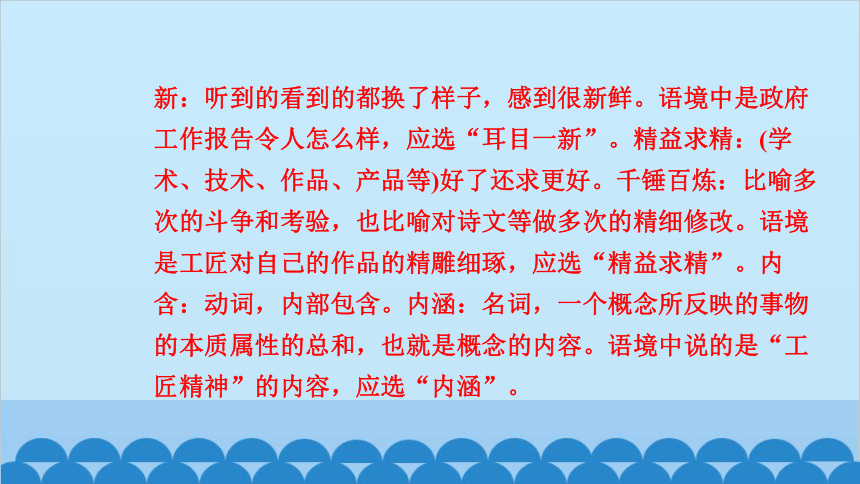

【解析】 词汇:一种语言里所使用的词和固定词组的总称,

也指一个人、一部作品或一个领域所使用的词和固定词组。

词语:词和词组;字眼。第一个横线前的定语是“一个”,

应选“词语”。焕然一新:形容出现了崭新的面貌。耳目一

B

新:听到的看到的都换了样子,感到很新鲜。语境中是政府

工作报告令人怎么样,应选“耳目一新”。精益求精:(学

术、技术、作品、产品等)好了还求更好。千锤百炼:比喻多

次的斗争和考验,也比喻对诗文等做多次的精细修改。语境

是工匠对自己的作品的精雕细琢,应选“精益求精”。内

含:动词,内部包含。内涵:名词,一个概念所反映的事物

的本质属性的总和,也就是概念的内容。语境中说的是“工

匠精神”的内容,应选“内涵”。

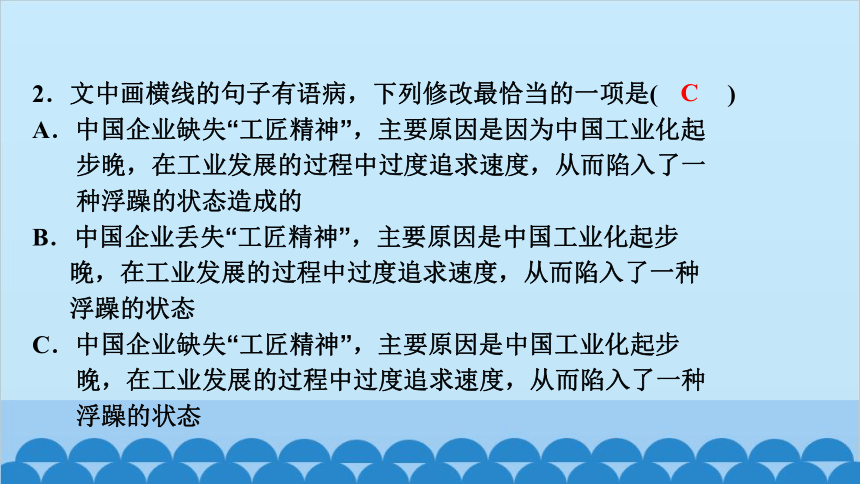

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起

步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一

种浮躁的状态造成的

B.中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步

晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种

浮躁的状态

C.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步

晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种

浮躁的状态

C

D.中国企业缺失“工匠精神”,所以说中国工业化起步晚,在

工业发展的过程中过度提升速度,从而陷入了一种浮躁的

状态

【解析】 原句共有两处语病。一是用词不当,应把“丢失”改

为“缺失”。二是句式杂糅,“主要原因是因为”,应删去“因

为”。A项,词语搭配不当,句式杂糅;B项,词语搭配不

当;D项,因果不当,画线句要说的是原因,而不是引起的

后果。

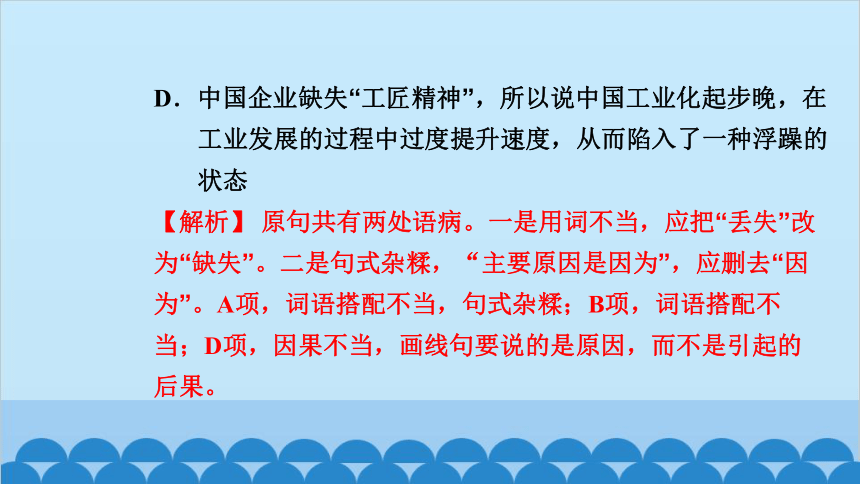

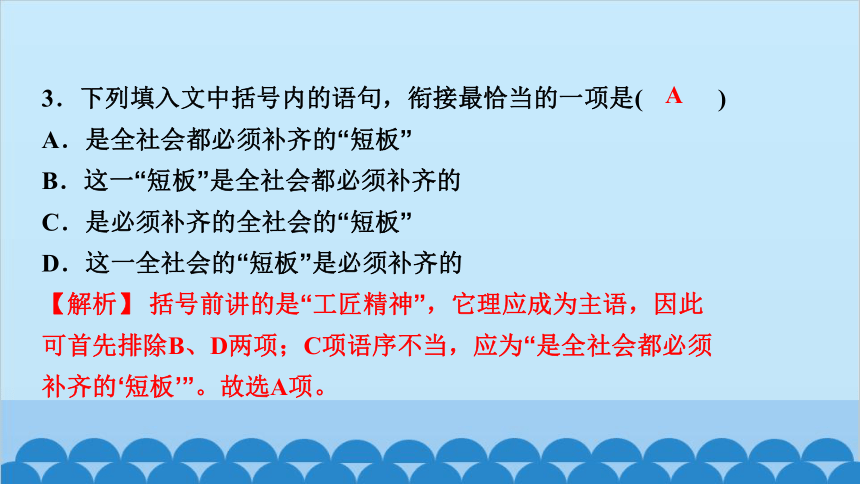

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.是全社会都必须补齐的“短板”

B.这一“短板”是全社会都必须补齐的

C.是必须补齐的全社会的“短板”

D.这一全社会的“短板”是必须补齐的

【解析】 括号前讲的是“工匠精神”,它理应成为主语,因此

可首先排除B、D两项;C项语序不当,应为“是全社会都必须

补齐的‘短板’”。故选A项。

A

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完

整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

要明白什么是艺术创作的“工匠精神”,得先①_________

__________________。东汉许慎在《说文解字》中解释

说:“匠”,木工也;“工”,巧饰也。南唐文字训诂学家

徐锴则曰:“为巧必遵规矩、法度,然后为工。”以上阐释

可以有三层理解:首先工匠来自生活实践,做出的物品源于

生活,用于生活;其次是物品要“巧饰”,既要满足实用需

求,②___________________________________________;另

外,③_______________________________,要追求精巧而非

花巧,这体现了工匠职业的质量和专业要求。

弄明白

什么是“工匠”

还应满足艺术欣赏需求(或:具备鉴赏价值)

工匠的劳动要有规矩、有法度

【解析】 第①处,根据“东汉许慎在《说文解字》中解释说”

可知,要明白什么是艺术创作的“工匠精神”,得先弄明白什

么是“工匠”;第②处,与“要满足实用需求”对应的,应该是

“艺术欣赏需求”;第③处,根据“体现了工匠职业的质量和专

业要求”可知,“工匠的劳动要有规矩、有法度”。

二、拓展阅读

阅读下面的文字,完成5~9题。

材料一:如今,大家一提工匠精神,一般都先想起德国、日本等发达国家。殊不知,自古以来,工匠精神就是“中国气质”之一。工匠在古代的社会地位不算高,但有很多匠人名垂青史。如先秦的鲁班、李冰就是以心灵手巧而成就事业的标杆人物。

中国古代各类手工匠人以精湛的技艺为社会创造价值,为中华文明的形成与繁荣做出了不可或缺的重要贡献。工匠们往往以打造精品为追求。朱熹对《论语·学而》中谈到的“如琢如磨”做了注解。他说:“治玉石者,既琢之而复磨之;治之已精,而益求其精也。”这是对工匠精神的精彩解说,阐释了“中国气质”。

精品的产出当然需要制度作保障。中国很早就形成了标注制造者姓名的制度,如秦国很早就实行了“物勒工名”制度,要求制造者把名字刻在制作的产品上。到后来秦朝建立,国家还建立了从中央到地方的系统的技术与产品质量管理机构。有这样的制度,我们不难理解,为什么秦朝能够制造出精湛的铜车马、兵马俑等代表“中国气质”的艺术品了。

在中国历史上,工匠制度的传承发展,渐渐形成了特有的工匠文化和工匠理念,体现了特有的“中国气质”,对工匠的行为有很强的约束力。官窑生产的好产品呈给皇家,出现次品就要砸掉。陶瓷界有实力的厂家都坚守一个传统:仿品不能当正品出售。

正是有“精益求精”的精神,有制度做保证,中国历朝历代才能不断产出名扬四海的精品,铸就东方文明古国的灿烂文化。在当代中国产业界和其他行业都应当弘扬,或者说找回“精益求精”的精神。全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡献,让“中国制造”成为精致美好、质量信得过的标签,创造出新时代的“中国气质”。

(摘编自张柏春《工匠精神自古就是“中国气质”》)

材料二:为什么有人否认“工匠精神”一直深藏在民族文化中?

“工匠精神”曾在古代中国人的生活中扎根生长。千百年来,

“大国工匠”们用他们的双手和智慧,创造了令西方仰止的古代科技文明,由他们凝聚起来的“工匠精神”,也不断酝酿、发酵,直至成为中华民族文化重要的精神支柱之一。

无论在庙堂上还是江湖间,每一个时代,那些巧思运筹的工匠们亦成为那个时代先进生产力的代表,由他们生发出来的“工匠精神”亦成为社会的核心价值观之一。《韩非子·五蠹》中提到的率先民“构木为巢”的有巢氏和“钻燧取火”的燧人氏,均是因为拥有了独门技艺而得以“王天下”。唐代后期的敦煌文献《二十五等人图并序》这样描述传统工匠:“工人者,艺士也……虽无仕人之业,常有济世之能,此工人之妙矣。”这是对能工善工者

的歌颂,对“工匠精神”的至高认同。而在民间,工匠文化同样获得了广泛的认同与尊重。正是出于这种朴素的认知,民众愿意学手艺,愿意将手艺练得越来越精湛,潜移默化中也孕育了中国工匠独特的敬业精神。

随着“工匠精神”的蔚然成风,“工匠精神”的内涵和要 义,也在历代人的推敲中逐渐显现出来。“如切如磋,如琢如 磨”,本是《诗经》里描述工匠制作骨器、象牙、玉石的,宋代理学家朱熹对其进行了更高层次的阐述,“治之已精,而益求其精也”。精益求精,这在现代语境中,被认为是对“工匠精神”核心和精髓的表述,首次出现在历史文丛中。再后来,清代赵翼

在《瓯北诗话·七言律》中做了进一步的阐述:“大概日趋于 新,精益求精,密益加密,本风会使然。”待到民国时期,孙中山将其扩展到近代工业,概括提炼出“精益求精”精神,这成为当代技术道德的重要规范。

精益求精、心无旁骛地专注于手下世界的“工匠精神”,被不断内化、延伸至更广的领域。古人们还将“工匠精神”延伸至文化创作领域,于是,就有了“匠心独运”的说法。文化创作中无论是“打磨”“勾画”,还是“描摹”“推敲”,都是精益求精的“工匠精神”在文化创造中的对位呈现。

“苟日新,日日新,又日新。”在新时代语境下,从古老而朴素的文化源头重新出发,“工匠精神”正成为新的时代热词,而热度的背后是一场新的出发,“工匠精神”正返本开新,开创着全新的天地。

(摘编自公晓慧《“工匠精神”是深藏于中华民族基因中

的精神密码》)

材料三:要想重建中国的“工匠精神”,需要我们深入探讨中国“工匠精神”所需要的制度保障、信仰支撑以及文化支撑。

“工匠精神”需要用制度做保障,而传统上这个制度便是行会。首先,行业组织具有团结行业同仁、增强行业同仁凝聚力和

向心力的作用。为维护行业同仁的共同利益,行会都会通过共同信仰,将行业同仁组织起来,增强抗风险能力。其次,行会还具有制定行规、整合行帮内部秩序的作用。每个行业内部都会有自己的“行规”。第三,行业组织还具有对外调节各行业及同行业内不同行帮间社会矛盾的功能。为维护各行业利益,行业间还有许多共同的“游戏规则”,如行业间“不得跨业”“不得跳 业”,以免造成不必要的恶性竞争,即所谓“生行莫入,熟行莫出”。在同行业不同行帮间,也讲究各有各的地盘,不得相互侵吞,以免造成行帮间的无序竞争。

作为传统,“工匠精神”需要用信仰做支撑。一个行业要想维系其自身的稳定,通常当人管不了人的时候,便会创造一个 神,让神来管理,对某种神的信仰在行会秩序维系过程中发挥过重要作用。

作为传统,“工匠精神”同样需要用文化做支撑。俗话说:“家有万贯,不如一技在身。”在匠人眼中,技艺就是财富。为避免“教会徒弟,饿死师傅”,师傅在选徒时都非常留心徒弟的人品。而一旦收徒,师傅又会努力营造出一种家族氛围,与徒弟建立起一种形同父子般的具有宗法制特征的人际关系文化。

(摘编自苑利《为什么需要“工匠精神”》)

5.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.秦朝开始实行的“物勒工名”制度和建立的从中央到地方的

系统的技术与产品质量管理机构,都有助于秦朝制造出精

湛的艺术品。

B.材料一认为工匠制度的传承发展形成了特有的工匠文化,

这里的“文化”有别于材料三“‘工匠精神’同样需要用

文化做支撑”中的“文化”。

C.中国能够创造出灿烂辉煌的古代文化主要得益于传统的工

匠精神,当代中国的发展需要找回这种“精益求精”的工匠

精神。

B

D.“生行莫入,熟行莫出”是调节同行业内不同行帮之间的

社会矛盾的“游戏规则”,即不能随便跳槽改行。

【解析】 A项,由材料一可知,“‘物勒工名’制度”在秦国时

就已经有了,并不是到秦朝时才开始实行的。C项,“主要得

益于”没有依据,材料一说的是“正是有‘精益求精’的精

神,有制度做保证……铸就东方文明古国的灿烂文化”,并

没有强调哪一个更重要。D项,由材料三可知,“生行莫入,

熟行莫出”是调节不同行业之间的矛盾的“游戏规则”。故选

B。

6.根据材料一和材料二,下列说法正确的一项是( )

A.中国自古以来就是一个具有工匠精神的国度,而德国、日

本等发达国家在这方面则难以和中国相提并论。

B.工匠精神能推动社会发展,能工巧匠的创造力和贡献让

“中国制造”成了精致美好、质量信得过的标签。

C.曾在古代中国人生活中扎根生长的“工匠精神”,至近现代

已被淡化,时至今日又焕发了新的生命力。

D.“精益求精”是“工匠精神”的内涵,而“匠心独运”则是“工

匠精神”延伸至文化创作领域的证明。

D

【解析】 A项,“而德国、日本等发达国家在这方面则难以

和中国相提并论”属无中生有。材料一中说的“如今,大家

一提工匠精神,一般都先想起德国、日本等发达国家”只是

如今的现状,并没有将中国和这些国家的过去进行比较。B

项,材料一说的是“全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡

献,让‘中国制造’成为精致美好、质量信得过的标签”,而选

项“成了”将未然变成已然,不符合客观实际。C项,结合材料

二中的“待到民国时期,孙中山……重要规范”可知,“至近

现代已被淡化”错。故选D。

7.下列说法中,不可以作为论据来支撑材料一相关观点的一项

是( )

A.在工业化早期阶段,德国生产的产品根本谈不上精致,德

国人到英国展出产品,被要求标注“德国制造”,这相当于

劣等产品的标签。

B.李春是隋代著名的桥梁工匠,举世闻名的赵州桥就是他主

持设计建造的。赵州桥存世1 400多年,堪称中国建筑史上

的奇迹之一。

C.制作杆秤的工匠们相信,秤星分别代表北斗七星、福禄寿

等,如果所造的秤亏顾客一两,制秤人就折寿一年。

A

D.秦始皇统一六国后,要求全国运用统一标准的度量衡,为

监管产品质量、推行标准化生产奠定了基础。

【解析】 A项,材料一只是在开篇部分提到了“一般都先想起

德国、日本等发达国家”,并没有表达任何相关观点。B项,

可以作为论据支撑“工匠在古代的社会地位不算高,但有很多

匠人名垂青史”这个观点,和原材料中举到的鲁班、李冰等人

的例子作用相同。C项,可以作为论据支撑“工匠制度的传承

发展,渐渐形成了特有的工匠文化和工匠理念,体现了特有

的‘中国气质’,对工匠的行为有很强的约束力”这个观点。D

项,可以作为论据支撑“精品的产出当然需要制度作保障”这

个观点。

8.材料三在论证上有哪些特点?请简要说明。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

【解析】 论证上的特点一般需要从论证结构、论证方法、论

证角度等方面考虑。材料三先总说要想重建中国的“工匠精

神”,需要我们深入探讨中国“工匠精神”所需要的制度保

障、信仰支撑以及文化支撑,然后从制度保障、信仰支撑以

及文化支撑三方面分别进行阐释。在阐释的过程中,运用了

引用论证和举例论证的方法,如引用俗语指出在匠人眼中,

①采用总分式结构进行论证,先总说,后分说;②论证中综合运用了多种论证方法,如引证法、例证法等。

技艺就是财富;以行业间共同的“游戏规则”为例,论证行

业组织具有对外调节各行业及同行业内不同行帮间社会矛盾

的功能。

9.结合上面三则材料的相关内容,谈谈如何重建我国的“工匠精

神”。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

【解析】 材料一最后一段中的“正是有‘精益求精’的精神,有

制度做保证,中国历朝历代才能不断产出名扬四海的精品”

“全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡献”强调了制度保证

和外部环境的重要性。材料三第一段则直接提出“工匠精神”

需要“制度保障、信仰支撑以及文化支撑”。综合以上信息概

括即可得出答案。

①全社会形成尊重能工巧匠创造力和贡献的良好氛围。②形成完备的质量监管体系和行业内部的监管体系。③重视重建“工匠精神”的信仰和文化支撑。

语文必修上册2022秋

8 [以工匠精神雕琢时代品质]

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

“工匠精神”是一个古朴的________,2016年它首次出现在政府工作报告中,令人________。所谓“工匠精神”,指的是工匠对自己的产品精雕细琢、________的精神。它的基本________包括敬业、精益、专注、创新等方面。2016年全国“两会”期间,有部分代表委员认为,中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态,很多人追求的是多、快、好、省,追求的是一夜暴富,而不是脚踏实地和精益求精。在企业家们看来,中国在从制造大国迈向制造强国的道路上,那种精益求精、追求卓越的“工匠精神”( )。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.词汇 焕然一新 精益求精 内含

B.词语 耳目一新 精益求精 内涵

C.词汇 耳目一新 千锤百炼 内含

D.词语 焕然一新 千锤百炼 内涵

【解析】 词汇:一种语言里所使用的词和固定词组的总称,

也指一个人、一部作品或一个领域所使用的词和固定词组。

词语:词和词组;字眼。第一个横线前的定语是“一个”,

应选“词语”。焕然一新:形容出现了崭新的面貌。耳目一

B

新:听到的看到的都换了样子,感到很新鲜。语境中是政府

工作报告令人怎么样,应选“耳目一新”。精益求精:(学

术、技术、作品、产品等)好了还求更好。千锤百炼:比喻多

次的斗争和考验,也比喻对诗文等做多次的精细修改。语境

是工匠对自己的作品的精雕细琢,应选“精益求精”。内

含:动词,内部包含。内涵:名词,一个概念所反映的事物

的本质属性的总和,也就是概念的内容。语境中说的是“工

匠精神”的内容,应选“内涵”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起

步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一

种浮躁的状态造成的

B.中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步

晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种

浮躁的状态

C.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步

晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种

浮躁的状态

C

D.中国企业缺失“工匠精神”,所以说中国工业化起步晚,在

工业发展的过程中过度提升速度,从而陷入了一种浮躁的

状态

【解析】 原句共有两处语病。一是用词不当,应把“丢失”改

为“缺失”。二是句式杂糅,“主要原因是因为”,应删去“因

为”。A项,词语搭配不当,句式杂糅;B项,词语搭配不

当;D项,因果不当,画线句要说的是原因,而不是引起的

后果。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.是全社会都必须补齐的“短板”

B.这一“短板”是全社会都必须补齐的

C.是必须补齐的全社会的“短板”

D.这一全社会的“短板”是必须补齐的

【解析】 括号前讲的是“工匠精神”,它理应成为主语,因此

可首先排除B、D两项;C项语序不当,应为“是全社会都必须

补齐的‘短板’”。故选A项。

A

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完

整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

要明白什么是艺术创作的“工匠精神”,得先①_________

__________________。东汉许慎在《说文解字》中解释

说:“匠”,木工也;“工”,巧饰也。南唐文字训诂学家

徐锴则曰:“为巧必遵规矩、法度,然后为工。”以上阐释

可以有三层理解:首先工匠来自生活实践,做出的物品源于

生活,用于生活;其次是物品要“巧饰”,既要满足实用需

求,②___________________________________________;另

外,③_______________________________,要追求精巧而非

花巧,这体现了工匠职业的质量和专业要求。

弄明白

什么是“工匠”

还应满足艺术欣赏需求(或:具备鉴赏价值)

工匠的劳动要有规矩、有法度

【解析】 第①处,根据“东汉许慎在《说文解字》中解释说”

可知,要明白什么是艺术创作的“工匠精神”,得先弄明白什

么是“工匠”;第②处,与“要满足实用需求”对应的,应该是

“艺术欣赏需求”;第③处,根据“体现了工匠职业的质量和专

业要求”可知,“工匠的劳动要有规矩、有法度”。

二、拓展阅读

阅读下面的文字,完成5~9题。

材料一:如今,大家一提工匠精神,一般都先想起德国、日本等发达国家。殊不知,自古以来,工匠精神就是“中国气质”之一。工匠在古代的社会地位不算高,但有很多匠人名垂青史。如先秦的鲁班、李冰就是以心灵手巧而成就事业的标杆人物。

中国古代各类手工匠人以精湛的技艺为社会创造价值,为中华文明的形成与繁荣做出了不可或缺的重要贡献。工匠们往往以打造精品为追求。朱熹对《论语·学而》中谈到的“如琢如磨”做了注解。他说:“治玉石者,既琢之而复磨之;治之已精,而益求其精也。”这是对工匠精神的精彩解说,阐释了“中国气质”。

精品的产出当然需要制度作保障。中国很早就形成了标注制造者姓名的制度,如秦国很早就实行了“物勒工名”制度,要求制造者把名字刻在制作的产品上。到后来秦朝建立,国家还建立了从中央到地方的系统的技术与产品质量管理机构。有这样的制度,我们不难理解,为什么秦朝能够制造出精湛的铜车马、兵马俑等代表“中国气质”的艺术品了。

在中国历史上,工匠制度的传承发展,渐渐形成了特有的工匠文化和工匠理念,体现了特有的“中国气质”,对工匠的行为有很强的约束力。官窑生产的好产品呈给皇家,出现次品就要砸掉。陶瓷界有实力的厂家都坚守一个传统:仿品不能当正品出售。

正是有“精益求精”的精神,有制度做保证,中国历朝历代才能不断产出名扬四海的精品,铸就东方文明古国的灿烂文化。在当代中国产业界和其他行业都应当弘扬,或者说找回“精益求精”的精神。全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡献,让“中国制造”成为精致美好、质量信得过的标签,创造出新时代的“中国气质”。

(摘编自张柏春《工匠精神自古就是“中国气质”》)

材料二:为什么有人否认“工匠精神”一直深藏在民族文化中?

“工匠精神”曾在古代中国人的生活中扎根生长。千百年来,

“大国工匠”们用他们的双手和智慧,创造了令西方仰止的古代科技文明,由他们凝聚起来的“工匠精神”,也不断酝酿、发酵,直至成为中华民族文化重要的精神支柱之一。

无论在庙堂上还是江湖间,每一个时代,那些巧思运筹的工匠们亦成为那个时代先进生产力的代表,由他们生发出来的“工匠精神”亦成为社会的核心价值观之一。《韩非子·五蠹》中提到的率先民“构木为巢”的有巢氏和“钻燧取火”的燧人氏,均是因为拥有了独门技艺而得以“王天下”。唐代后期的敦煌文献《二十五等人图并序》这样描述传统工匠:“工人者,艺士也……虽无仕人之业,常有济世之能,此工人之妙矣。”这是对能工善工者

的歌颂,对“工匠精神”的至高认同。而在民间,工匠文化同样获得了广泛的认同与尊重。正是出于这种朴素的认知,民众愿意学手艺,愿意将手艺练得越来越精湛,潜移默化中也孕育了中国工匠独特的敬业精神。

随着“工匠精神”的蔚然成风,“工匠精神”的内涵和要 义,也在历代人的推敲中逐渐显现出来。“如切如磋,如琢如 磨”,本是《诗经》里描述工匠制作骨器、象牙、玉石的,宋代理学家朱熹对其进行了更高层次的阐述,“治之已精,而益求其精也”。精益求精,这在现代语境中,被认为是对“工匠精神”核心和精髓的表述,首次出现在历史文丛中。再后来,清代赵翼

在《瓯北诗话·七言律》中做了进一步的阐述:“大概日趋于 新,精益求精,密益加密,本风会使然。”待到民国时期,孙中山将其扩展到近代工业,概括提炼出“精益求精”精神,这成为当代技术道德的重要规范。

精益求精、心无旁骛地专注于手下世界的“工匠精神”,被不断内化、延伸至更广的领域。古人们还将“工匠精神”延伸至文化创作领域,于是,就有了“匠心独运”的说法。文化创作中无论是“打磨”“勾画”,还是“描摹”“推敲”,都是精益求精的“工匠精神”在文化创造中的对位呈现。

“苟日新,日日新,又日新。”在新时代语境下,从古老而朴素的文化源头重新出发,“工匠精神”正成为新的时代热词,而热度的背后是一场新的出发,“工匠精神”正返本开新,开创着全新的天地。

(摘编自公晓慧《“工匠精神”是深藏于中华民族基因中

的精神密码》)

材料三:要想重建中国的“工匠精神”,需要我们深入探讨中国“工匠精神”所需要的制度保障、信仰支撑以及文化支撑。

“工匠精神”需要用制度做保障,而传统上这个制度便是行会。首先,行业组织具有团结行业同仁、增强行业同仁凝聚力和

向心力的作用。为维护行业同仁的共同利益,行会都会通过共同信仰,将行业同仁组织起来,增强抗风险能力。其次,行会还具有制定行规、整合行帮内部秩序的作用。每个行业内部都会有自己的“行规”。第三,行业组织还具有对外调节各行业及同行业内不同行帮间社会矛盾的功能。为维护各行业利益,行业间还有许多共同的“游戏规则”,如行业间“不得跨业”“不得跳 业”,以免造成不必要的恶性竞争,即所谓“生行莫入,熟行莫出”。在同行业不同行帮间,也讲究各有各的地盘,不得相互侵吞,以免造成行帮间的无序竞争。

作为传统,“工匠精神”需要用信仰做支撑。一个行业要想维系其自身的稳定,通常当人管不了人的时候,便会创造一个 神,让神来管理,对某种神的信仰在行会秩序维系过程中发挥过重要作用。

作为传统,“工匠精神”同样需要用文化做支撑。俗话说:“家有万贯,不如一技在身。”在匠人眼中,技艺就是财富。为避免“教会徒弟,饿死师傅”,师傅在选徒时都非常留心徒弟的人品。而一旦收徒,师傅又会努力营造出一种家族氛围,与徒弟建立起一种形同父子般的具有宗法制特征的人际关系文化。

(摘编自苑利《为什么需要“工匠精神”》)

5.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.秦朝开始实行的“物勒工名”制度和建立的从中央到地方的

系统的技术与产品质量管理机构,都有助于秦朝制造出精

湛的艺术品。

B.材料一认为工匠制度的传承发展形成了特有的工匠文化,

这里的“文化”有别于材料三“‘工匠精神’同样需要用

文化做支撑”中的“文化”。

C.中国能够创造出灿烂辉煌的古代文化主要得益于传统的工

匠精神,当代中国的发展需要找回这种“精益求精”的工匠

精神。

B

D.“生行莫入,熟行莫出”是调节同行业内不同行帮之间的

社会矛盾的“游戏规则”,即不能随便跳槽改行。

【解析】 A项,由材料一可知,“‘物勒工名’制度”在秦国时

就已经有了,并不是到秦朝时才开始实行的。C项,“主要得

益于”没有依据,材料一说的是“正是有‘精益求精’的精

神,有制度做保证……铸就东方文明古国的灿烂文化”,并

没有强调哪一个更重要。D项,由材料三可知,“生行莫入,

熟行莫出”是调节不同行业之间的矛盾的“游戏规则”。故选

B。

6.根据材料一和材料二,下列说法正确的一项是( )

A.中国自古以来就是一个具有工匠精神的国度,而德国、日

本等发达国家在这方面则难以和中国相提并论。

B.工匠精神能推动社会发展,能工巧匠的创造力和贡献让

“中国制造”成了精致美好、质量信得过的标签。

C.曾在古代中国人生活中扎根生长的“工匠精神”,至近现代

已被淡化,时至今日又焕发了新的生命力。

D.“精益求精”是“工匠精神”的内涵,而“匠心独运”则是“工

匠精神”延伸至文化创作领域的证明。

D

【解析】 A项,“而德国、日本等发达国家在这方面则难以

和中国相提并论”属无中生有。材料一中说的“如今,大家

一提工匠精神,一般都先想起德国、日本等发达国家”只是

如今的现状,并没有将中国和这些国家的过去进行比较。B

项,材料一说的是“全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡

献,让‘中国制造’成为精致美好、质量信得过的标签”,而选

项“成了”将未然变成已然,不符合客观实际。C项,结合材料

二中的“待到民国时期,孙中山……重要规范”可知,“至近

现代已被淡化”错。故选D。

7.下列说法中,不可以作为论据来支撑材料一相关观点的一项

是( )

A.在工业化早期阶段,德国生产的产品根本谈不上精致,德

国人到英国展出产品,被要求标注“德国制造”,这相当于

劣等产品的标签。

B.李春是隋代著名的桥梁工匠,举世闻名的赵州桥就是他主

持设计建造的。赵州桥存世1 400多年,堪称中国建筑史上

的奇迹之一。

C.制作杆秤的工匠们相信,秤星分别代表北斗七星、福禄寿

等,如果所造的秤亏顾客一两,制秤人就折寿一年。

A

D.秦始皇统一六国后,要求全国运用统一标准的度量衡,为

监管产品质量、推行标准化生产奠定了基础。

【解析】 A项,材料一只是在开篇部分提到了“一般都先想起

德国、日本等发达国家”,并没有表达任何相关观点。B项,

可以作为论据支撑“工匠在古代的社会地位不算高,但有很多

匠人名垂青史”这个观点,和原材料中举到的鲁班、李冰等人

的例子作用相同。C项,可以作为论据支撑“工匠制度的传承

发展,渐渐形成了特有的工匠文化和工匠理念,体现了特有

的‘中国气质’,对工匠的行为有很强的约束力”这个观点。D

项,可以作为论据支撑“精品的产出当然需要制度作保障”这

个观点。

8.材料三在论证上有哪些特点?请简要说明。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

【解析】 论证上的特点一般需要从论证结构、论证方法、论

证角度等方面考虑。材料三先总说要想重建中国的“工匠精

神”,需要我们深入探讨中国“工匠精神”所需要的制度保

障、信仰支撑以及文化支撑,然后从制度保障、信仰支撑以

及文化支撑三方面分别进行阐释。在阐释的过程中,运用了

引用论证和举例论证的方法,如引用俗语指出在匠人眼中,

①采用总分式结构进行论证,先总说,后分说;②论证中综合运用了多种论证方法,如引证法、例证法等。

技艺就是财富;以行业间共同的“游戏规则”为例,论证行

业组织具有对外调节各行业及同行业内不同行帮间社会矛盾

的功能。

9.结合上面三则材料的相关内容,谈谈如何重建我国的“工匠精

神”。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

【解析】 材料一最后一段中的“正是有‘精益求精’的精神,有

制度做保证,中国历朝历代才能不断产出名扬四海的精品”

“全社会也要尊重能工巧匠的创造力和贡献”强调了制度保证

和外部环境的重要性。材料三第一段则直接提出“工匠精神”

需要“制度保障、信仰支撑以及文化支撑”。综合以上信息概

括即可得出答案。

①全社会形成尊重能工巧匠创造力和贡献的良好氛围。②形成完备的质量监管体系和行业内部的监管体系。③重视重建“工匠精神”的信仰和文化支撑。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读