统编版高中语文必修上册 15 我与地坛(节选)课件(共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 15 我与地坛(节选)课件(共66张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 291.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 15:16:01 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

语文必修上册2022秋

第七单元

15 我与地坛(节选)

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:品味文章沉静、深沉、绵密的语言特色。

2.思维目标:体味地坛宁静肃穆、生机盎然的美。

3.审美目标:理解母爱的深沉伟大和作者痛悔的心情。

4.文化目标:理解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理

解、新感悟的历程。

[情境导引 任务驱动]

史铁生曾这样解释自己的名字:“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它。不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的心魂,看这心魂的可能与去

向。”其实,这段话也是对他作品的最好诠释。现在,让我们一起走进史铁生心灵的圣殿——地坛,认真品味作品中的哲思妙

语,用心感悟作者对“生与死”的思索。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

通过完成“字音、字形、词语”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养》)

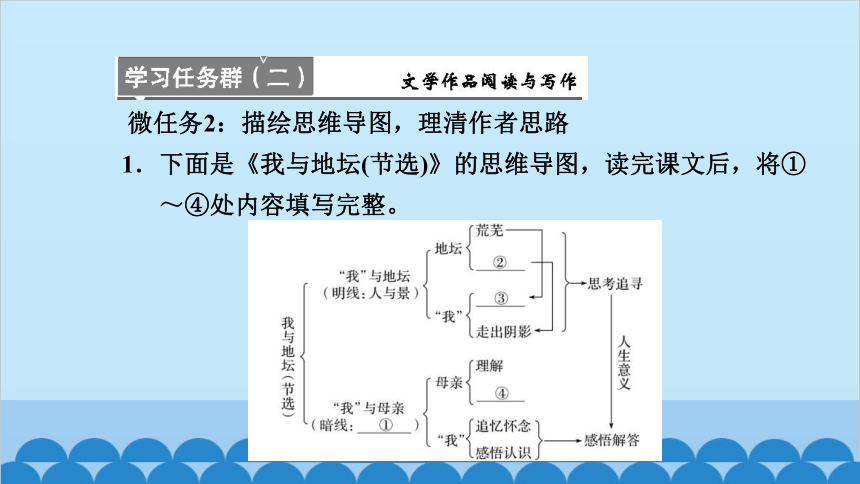

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.下面是《我与地坛(节选)》的思维导图,读完课文后,将①

~④处内容填写完整。

答:①____________ ②_________

③_____________ ④________

人与人

生机

残废自伤

希望

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:研读文本内容,赏析景物描写

2.《我与地坛(节选)》第一部分中有三处集中的景物描写。第

一处展现了地坛荒芜之中的苍幽,第二处展现了地坛的不衰

败,第三处展现了地坛的坦然、镇静。这三处景物描写对于

作者获得生命启示,分别有什么作用?

答: _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

第一处景物描写:那些看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深

的景物中,充满醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和生生不息

的生命意识。荒凉残破的景物描写正与作者失魂落魄的精神

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

状态相吻合,曲折含蓄地反映了作者截瘫后消极无奈的心情

第二处景物描写:作者走进地坛思考人生,他把自己双腿残

疾渴望行动自由的愿望寄托在行动方便的昆虫身上,昆虫们

用自己的方式向作者展示着生机盎然的生命世界。从中,作

者明白人应该积极乐观地生活,勇敢地面对现实。

第三处景物描写:六个“譬如”的排比,视觉、听觉、嗅觉结

合,多感官、全方位地显示了生命的激情,处处洋溢着生命

的律动。

微任务4:研读文本内容,分析母亲形象

3.请概括《我与地坛(节选)》第二部分中母亲的人物形象。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________

①忍受苦痛的坚韧形象。母亲一方面忧心忡忡,另一

方面自己承受苦痛,除此之外她还忍受疾病的折磨。②深明

大义的宽容形象。母亲理解儿子的痛苦,想劝儿子多出去走

走,但又担心儿子,不知道怎样才能帮助儿子,尊重儿子。

③体贴入微的关怀形象。对儿子悉心照料,面对儿子的发脾

气,母亲并没有嗔怪、阻止,只是默默地承受这一切,她只

想儿子可以快点好起来。

4.《我与地坛(节选)》中提到:“她不是那种光会疼爱儿子而不

懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止

我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担

心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。”从儿子理解

母亲、母亲理解儿子这两个角度,谈谈你对这段话的理解。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

(1)作为儿子的史铁生,他的母亲在生前理解儿子,但

儿子在当时未能理解母亲;而在他母亲离开他好几年之后的

日子里,慢慢而深彻地理解了母亲,更理解了什么是人生、

历史和人活着的价值。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________

(2)作为母亲,是以如此的慈爱、聪慧和坚韧细心地体察和理

解儿子的不幸,不仅心疼儿子肉体的残疾,更深深地理解儿

子心里的怨恨和痛楚。一句话中出现三个“知道”,就足以说

明作为一位平凡的母亲,她以自己朴素而智慧的方式理解了

儿子及人生,而且慢慢等待儿子能够学会理解自己的现实及

周围的事物。

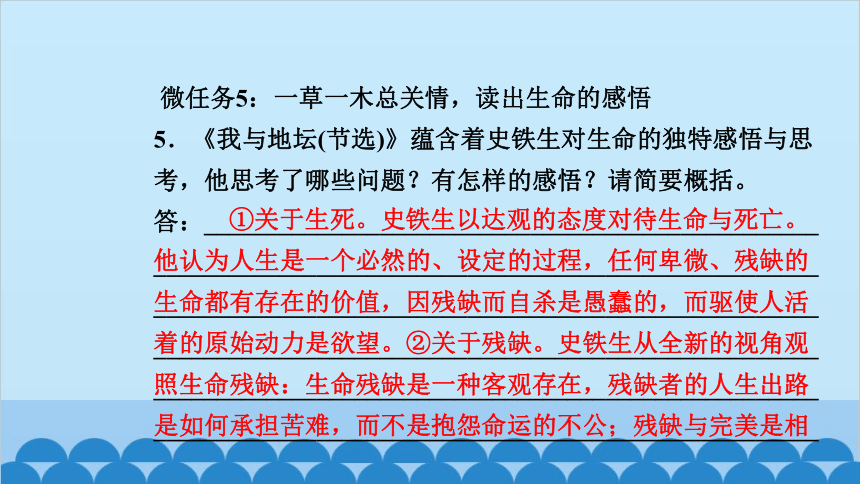

微任务5:一草一木总关情,读出生命的感悟

5.《我与地坛(节选)》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思

考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?请简要概括。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

①关于生死。史铁生以达观的态度对待生命与死亡。

他认为人生是一个必然的、设定的过程,任何卑微、残缺的

生命都有存在的价值,因残缺而自杀是愚蠢的,而驱使人活

着的原始动力是欲望。②关于残缺。史铁生从全新的视角观

照生命残缺:生命残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路

是如何承担苦难,而不是抱怨命运的不公;残缺与完美是相

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

辅相成的,残缺有可能成为残缺者人生中的一笔财富。③关

于生命、人生。他对生命过程有着深邃的思考:人生的关键

是过程,能否达到目的并不重要;死亡是生命个体的终结与

必由之路,但生命是永恒的,因为对于人类这个物种而言,

任何一个新生命都是“我”的再生。

[联读——比较与探究]

微任务6:拓展比较阅读,联系挖掘探究

【选文一】

“我”与地坛

刘良永

①取这么一个跟史铁生散文《我与地坛》一样的名字,就是要表明我对他这篇文章的热爱,乃至于我对他热烈的崇拜。我曾经无数次地读他的这篇文章,有时还甚至于泪流满面,就产生这样的想法:要去地坛看看。

②于是,在一个午后,我还真的从2 000千米外的故乡来到了地坛。

③我本来以为地坛是个挺安静的场所,因为只有“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间”,才能体会到宇宙的深邃,窥视到灵魂的挣扎。但是,同样是在下午,我看到的却是密密的人群,听到的却是喧闹的声响,还有那北侧的游乐场,开在神厨里把我这样虔诚的游客赶出来的公司,我想,史铁生先生所说的在地坛“看见自己的身影”在当今之世其实并不是一件简单而容易的事情。

④至于那园的荒芜废弃,那更是不存在了。这里有的是繁茂的新木,规则的草坪,崭新的浮夸的琉璃,门壁上炫耀的朱

红,一道灿烂的玉砌雕墙。断了双腿的青年一定要在荒芜冷落的废园中才能体会到生命的意义和价值,而像我这样具有健全体魄的人硬是要跑到这个璀璨的园中来体会生命究竟是怎么一回事,这本身就充满着矫情和肤浅。我根本看不到像一朵小雾的蜜蜂,摇头晃脑的蚂蚁,忽悠一下升空的瓢虫,还有那如一间空屋的寂寞的蝉蜕……没有经历过沧桑的人,看到的永远是一棵树的皮而不是里面的年轮。

⑤然而,毕竟我看见园子里的古柏。从与天坛古柏的比较来看,园里的柏树大概有五百多年了,应该是明成祖建地坛时已经植下,历经了明、清、民国、中华人民共和国,还能够昂首挺立在园里。据说,这里的牌坊、殿和坛已经毁建多次,而只有这些古柏却还能顽强地生存到今天,既没有被重建,也没有被装饰。尽管史铁生先生并没有特别地赞美这些柏树,但是他潜意识里还是受到了古柏的启发,听到了古柏躯干里年轮的呼喊,所以他要说:“仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。”只有历尽了沧桑的生命才是真正之生命。正是在这个意义上,史铁生先生的生命与其母亲的生命同这个园子完成了一种

宿命的吻合。他体会到了“死是一个必然会降临的节日”,而剩下的就是怎么活的问题。人生的苍凉、忧郁、悲伤、痛楚,以及各式各样精神上的残疾,让人生永远交织着迷惘,充满着惶惑,也引诱着人生向前走,而以什么样的姿态活着便成了史铁生先生要思考的问题,于是他毅然地把“心魂”从自己残疾的肉身中剥离出来,开始艰难地探索人的“心流”这条永无止境的河流。“如何有尊严地活着”,便是贯穿整条河流的线索。

⑥其实,这一问题的答案已经根植于母亲在地坛里无数次寻找儿子的过程中。那就是在艰难的命运中以坚强的意志和毫不张扬的爱活着。这不仅仅是苦难而伟大的母亲的情怀,也是古柏的

情怀,更是地坛的情怀,更是隐喻着一代代能深入体会生命意义的中国人的情怀。

⑦太阳很快西落,被遮拦在地坛边高楼的背后。我默念着先生“我已不在地坛,地坛在我”的名句,离开这并不荒凉的地坛公园的时候,心里却不由得掠起一丝荒凉。

6.阅读刘良永的《“我”与地坛》,对比史铁生的《我与地坛》

说说二者在思想内容方面的不同之处。

(1)史铁生的《我与地坛》:_____________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

记述“我”双腿残疾后日日与地

坛做伴的经历和母亲对“我”的无限关爱,抒写“我”在特定遭

遇、特定环境中对自然、人生、母爱的深切体会和深沉思

索,表现“我”在痛苦与焦灼中奋发的坚韧性格和意志,表明

了母亲坚忍而无声的爱对“我”走出轻生的思想阴影的决定性

影响,表达了“我”对母亲的崇敬、感恩与怀念之情。

(2)刘良永的《“我”与地坛》:___________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

①对史铁生的怀念、追思、

崇拜之情。②对地坛今昔不同的失落之情。③对向艰难命运

勇敢抗争、顽强生活的这一情怀的赞美之情。

【选文二】

材料一:①2010年12月31日凌晨,著名作家史铁生因突发脑出血抢救无效去世。消息传来时,新一轮的冷空气正席卷神州大地,瑟瑟寒风中,大片的雪花正在漫天飘飞,路旁的松树、冬青的枝叶也低垂着。

②史先生是我最敬重的作家之一。读他的第一篇文章是《我与地坛》。在这篇文章里,史先生从自身出发,对存在的信念与生命的意义进行了深刻的剖析与思考,文中的母子情深令人动

容。在文章里,他坦承当初的颓废与迷茫,“两条腿残废后的最

初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”。他平静地回顾当初的心理挣扎,“我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生”。他这样阐述自己最初的写作动机,“为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人,有朝一日在别人眼里稍微有点光

彩,在众人眼里也能有个位置,哪怕那时再去死呢也就多少说得过去了”。他的写作状态近乎痴迷,“中了魔了,整天都在想哪一件事可以写,哪一个人可以让你写成小说……”像一位邻家大哥把真实的心迹娓娓道来,把真切的心灵感悟与千万读者分享。

《我与地坛》带给我们的对生命的思考与生命价值的触动,是亲切而深刻真实的。

(节选自《难忘那一缕生命的馨香》)

材料二:曾经,我们的这个时代是那么喧嚣;曾经,我们的作家是那么浮躁,但史铁生的《我与地坛》却截然不同,他以他的方式给这个尘世带来一缕缕的芳香,让我们沉醉其间,又像是带来一颗仙果让我们品尝,口齿存香间,体悟到生命的尊严和壮美。《我与地坛》,在解读着生与死的庄严话题;《我与地坛》,又在咀嚼、品味、诠释、超越着苦难。

不同于一般以写作为生、为稻粱谋的作家,史铁生的作品已经不单是仅供欣赏的文学作品了,他的文字渗透了自己的生命体悟与感受,是在以灵魂撞击灵魂。肉体与精神的双重折磨,既摧残了他,又成全了他。就像珍珠之于蚌贝,那原本就是因砂砾异物折磨而分泌出来的。这样的写作充满了一种向死而生的悲壮,充满了一个男人性格中全部的软弱与刚强。他常常说自己每天都在面对死神,死神多次吻上他冰凉的额头,却又屡屡飘然离开。

(节选自《在地坛玩耍的那个孩子走了》)

材料三:史铁生的《我与地坛》最感人处,正是写他在地坛待得过长时,母亲如何为他担忧。那时他的母亲还在,而我的母亲已经不在了,我只能在地坛荒园中孤独地漫游。共同的念母之情使我与史铁生心心相印,对他的《我与地坛》和《秋天的怀

念》情有独钟。我似乎记得当年在地坛徘徊时,曾经见到过坐着轮椅看书的史铁生的身影……直至今天,史铁生仍然是巨大的鼓励,鼓励我继续在“费力不讨好”、却使自己感到深切和明净的“纯文学”路上走下去。

(节选自《地坛精魂》)

7.三则材料都写到《我与地坛》,请分析《我与地坛》给作者

的启示分别是什么。

答: _______________________________________________

_____________________________________________________

______________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

(1)材料一启示:《我与地坛》带给了作者对生命的思

考与生命价值的触动,对存在的信念与生命的意义进行了思

考,母子情深令其动容。

(2)材料二启示:《我与地坛》让作者体悟到生命的尊严和壮

美,解读生与死的庄严话题,启示作者对于苦难的思考。

(3)材料三启示:《我与地坛》的思念母亲之情和作者相同,

史铁生对生命的态度鼓励作者继续文学之路。

微任务7:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养》)

2.主题资料延伸阅读

秋天的怀念

史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌

声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红地,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从

我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“

好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿, 她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远

的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

【深度点评】本文叙述了史铁生对已故母亲的回忆,表现了他对母亲深切的怀念,对母亲无尽的爱,对母爱的赞美,以及对“子欲养而亲不待”的悔恨,还有先前对母亲不理解的懊悔。看似平凡的母亲,在看似平常的日子里,一言一行中却藏匿了对孩子无限深沉的母爱,读来感人至深。全文语言平淡,文字朴实,没有经过精心的编织与雕琢,却句句含情,字字如金。

他到地坛那里去了

——痛悼史铁生先生

厚 夫

史铁生走了,我宁愿相信他是到地坛那里去了。他曾在《我与地坛》中写过:“我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。”是的,那个曾经在风雨沧桑中等待了他四百多年的地坛,终于把他召回去,让他一生都饱受煎熬的灵魂到天国中安详地休息去了。

史铁生走了,他的灵魂升天了。早在20世纪70年代,刚刚从

插队的陕北延川县关家庄村返城不久,他就摊上了一种可怕的疾病,成为一位高位截瘫的病人。那时,他才仅仅二十多岁。这可是一个生命开花的季节啊,他的青春之翅怎就这样突然地折断

了?从此,尘世间的一切物欲贪婪与他无关,一切荣华富贵也与他无关;从此,他终日与轮椅为伴,艰难地挣扎在生存的道路

上。毋庸讳言,这已经不是一个活得很累、很苦的问题,而是捍卫生命的问题。他对于生与死的思考,也是在情理之中的事情。可是,当有一天摇着轮椅闯进地坛这个废弃了几百年的古园,当遍阅古园斑驳的历史遗迹与草木风物后,他的心情豁然开朗了。

在认识了地坛这位体恤万物的特殊朋友之后,在想明白了生是生命的偶然、死是生命的必然归宿之后,在弄清楚人的生存还要靠精神之后,史铁生开始用写作来救赎自己不幸的命运。虽然他的身体终日成为轮椅的寄生物,可是他的灵魂却开始远行,开始飞翔。他在温馨的回忆与镇定的玄想中开始了一发不可收拾的文学创作……

由于身体原因,史铁生很少涉足户外的阳光,而是在轮椅上表露出对于精神性生命存在的一种更为直接的沉思。1991年,史铁生在宁静与安详中发表了散文名篇《我与地坛》。作家韩少功先生曾说过:1991年的中国文坛,即使再无其他作品,单史铁生

的一篇《我与地坛》就能撑起中国文坛的朗朗天空。

然而,史铁生的肉身仍要承受外人无法想象的生存之痛、生命之痛。这些年,我经常听到他身体时好时坏的消息,总是为他捏一把汗,暗自为他加油、鼓劲,愿他虽然痛着但还仍然坚持活着,愿他创作出更多涤荡尘世间灵魂的佳篇力作。可是,在他打盹的间隙,那个等待了他四百多年的古园——地坛,就实在不忍心看到史铁生肉体遭受的苦难煎熬,召他回去了。

其实,早在二十多年前,轮椅上的史铁生对这种情形就有充分的心理预期:

“有一天夜晚,我独自坐在祭坛边的路灯下看书,忽然从那漆黑的祭坛里传出一阵唢呐声;四周都是参天古树,方形祭坛占地几百平方米,空旷坦荡独对苍天,我看不见那个吹唢呐的人,唯唢呐声在星光寥寥的夜空里低吟高唱,时而悲怆时而欢快,时而缠绵时而苍凉,或许这几个词都不足以形容它,我清清醒醒地听出它响在过去,响在现在,响在未来,回旋飘转,亘古不散。 必有一天,我会听见喊我回去。”

我想,地坛最后下定决心是2010年岁末那天的凌晨时分,专门安排了一场唢呐声把史铁生接回去了。史铁生实在是太劳累了就让他安静地休息吧!

史铁生的肉体虽然已经走了,可是灵魂却仍在文字中飞翔。就让我们在他的文字中开始那永远的怀念吧!

【深度点评】文章以史铁生的《我与地坛》中的内容开头,既照应了标题,也表现了史铁生与地坛的关系,而且表达了作者对史铁生的悼念之情。文章运用比喻,写出了残疾对史铁生身体的禁锢;运用对比,写出了身体残疾的史铁生却让自己的灵魂远行飞翔,表达了作者对史铁生的赞美和钦佩之情。结尾直抒胸臆,表达了对史铁生深深的怀念之情,增强了文章的感染力。

微思考

《秋天的怀念》《他到地坛那里去了》这两篇文章的侧重点有何不同?

答:____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________

《秋天的怀念》主要通过记叙母亲生前的两个生活片段,

表达了史铁生对母亲的怀念、歉疚、悔恨之情。《他到地坛那里

去了》作者紧紧扣住史铁生面对病痛的坚强,以及在文学上无人

替代的成就,同时联系他与地坛的关系始末行文,字里行间流露

出对史铁生的敬仰以及深深的悼念之情。

【拓展阅读】

给盲童的信

史铁生

各位盲童朋友,我们是朋友。我也是个残疾人,我的腿从21岁那年开始不能走路了,到现在,我坐着轮椅又已经度过了21

年。残疾送给我们的困苦和磨难,我们都心里有数,所以不必说了。以后,毫无疑问,残疾还会一如既往地送给我们困苦和磨

难,对此我们得有足够的心理准备。我想,一切外在的艰难和阻碍都不算可怕,只要我们的心理是健康的。

譬如说,我们是朋友,但并不因为我们都是残疾人我们才是朋友,所有的健全人其实都是我们的朋友,一切人都应该是朋友。残疾是什么呢?残疾无非是一种局限。你们想看而不能看。我呢,想走却不能走。那么健全人呢,他们想飞但不能飞——这是一个比喻,就是说健全人也有局限,这些局限也送给他们困苦和磨难。很难说,健全人就一定比我们活得容易,因为痛苦和痛苦是不能比出大小来的,就像幸福和幸福也比不出大小来一样。痛苦和幸福都没有一个客观标准,那完全是自我的感受。因此,谁能够保持不屈的勇气,谁就能更多地感受到幸福。生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何

人都是一样,在这过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。所以一切人都是平等的,我们毫不特殊。

我们残疾人最渴望的是与健全人平等。那怎么办呢?我想,平等不是可以吃或可以穿的身外之物,它是一种品质,或者一种境界,你有了你就不用别人送给你,你没有,别人也无法送给

你。怎么才能有呢?只要消灭了“特殊”,平等自然而然就会来了。就是说,我们不因为身有残疾而有任何特殊感。我们除了比别人少两条腿或少一双眼睛之外,除了比别人多一辆轮椅或多一根盲杖之外,再不比别人少什么和多什么,再没有什么特殊于别人的地方,我们不因为残疾就忍受歧视,也不因为残疾去摘取殊

荣。如果我们干得好别人称赞我们,那仅仅是因为我们干得好,而不是因为我们事先已经省了被称赞的优势。我们靠货真价实的工作赢得光荣。当然,我们也不能没有别人的帮助,自尊不意味着拒绝别人的好意。只想帮助别人而一概拒绝别人的帮助,那不是强者,那其实是一种心理的残疾,因为事实上,世界上没有任何人不需要别人的帮助。

我们既不能忘记残疾朋友,又应该努力走出残疾人的小圈

子,怀着博大的爱心,自由自在地走进全世界,这是克服残疾、超越局限的最要紧的一步。

(一九九三年)

【点睛】信的开始,史铁生亲切地称这些孩子为朋友,也许是由于同样的身有不便,我相信写这封信的时候,他一定是抱着真挚的情感,以一个真正朋友的心态和这些孩子对话的。史铁生告诉孩子们,他也是个坐轮椅的残疾人,这样的自我介绍,一下子就拉近了和孩子们的心理距离。这些孩子们,心里也已经明白,自己和其他的孩子是不一样的,看不见带来的种种不便,以及心理的自卑,让他们幼小的心灵备受冷落,是非常需要肯定鼓励的。而信中客观而理智地谈到了这个问题,史铁生说了自己二十一岁坐了轮椅,而写信时已经在轮椅上坐了二十一年,他虽然也是个残疾人,可他坐在轮椅上写出了大量优秀的文学作品,谁又能说

他不是人生赢家呢?他用自己的经历告诉孩子们,虽然身体有残疾,但一样能把这一生过得很有意义。

老海棠树

史铁生

如果能有一块空地,不论窗前屋后,我想种两棵树:一棵合欢,纪念母亲;一棵海棠,纪念奶奶。

奶奶和一棵老海棠树,在我的记忆里不能分开,因为奶奶一生一世都在那棵老海棠树的影子里张望。

老海棠树近房高的地方,有两条粗壮的枝丫,弯曲如一把躺椅。儿时我常爬上去,一天天地在那儿玩,奶奶在树下喊:“下来吧,你就这么一天到晚待在上头?”是的,我在那儿看小人

书、射弹弓,甚至写作业。“饭也在上头吃?”她又问。“对,在上头吃。”奶奶把盛好的饭菜举过头顶,我两腿攀紧树丫,一个海底捞月把碗筷接上来。“觉呢,也在上头睡?”“没错,四周都是花香呢。”奶奶只是站在地上,站在老海棠树下,望着我。她必然是羡慕,猜我在上头都能看见什么。

春天,老海棠树摇动满树繁花,摇落一地雪似的花瓣。奶奶坐在树下糊纸袋,不时地冲我唠叨:“就不说下来帮帮?你那小手儿糊得多快!”我在树上胡乱地唱歌。奶奶又说:“我求过你吗?这回活儿紧!”我说:“有我爸妈养着您,您干吗这么累啊?”奶奶不再吭声,直起腰,喘口气。

夏天,老海棠树枝繁叶茂,奶奶坐在树下的浓荫里,又不知从哪里找来了补花的活儿,戴着老花镜,一针一线地缝。天色暗下来时她冲我喊:“你就不能去洗洗菜?没见我忙不过来吗?”我跳下树,洗菜,胡乱一洗了事。奶奶生气了:“你上学也这么糊弄?”奶奶把手里的活儿推开,一边重新洗菜,一边说:“我就一辈子得给你们做饭?就不能有我自己的工作?”我不敢吭

声。奶奶洗好菜重新捡起针线,或者从老花镜上缘抬起目光,或者又会有一阵子愣愣地张望。

有年秋天,老海棠树照旧落叶纷纷。天还没亮,奶奶就起来主动扫院子,“刷拉——刷拉——”邻居都还在梦中,那时候她

已经腰弯背驼。我大些了,听到声音赶紧跑出去说:“您歇着

吧,我来,保证用不了3分钟。”可这回奶奶不要我帮:“咳,你呀!还不懂吗?我得劳动。”我说:“可谁能看见?”奶奶说:“不能那样,看不看得见是人家的事,我得自觉。”她扫完院子又去扫街了。

我这才明白,曾经她为什么执意要糊纸袋、补花,不让自己闲着。她不是为挣钱,她为的是劳动。什么时候她才能像爸和妈那样,有一份工作呢?大概这就是她的张望吧。不过,这张望或许还要更远大些——她说过:“得跟上时代。”

所以在我的记忆里,几乎每一个冬天的晚上,奶奶都在灯下学习。窗外,风中,老海棠树枯干的枝条敲打着屋檐,摩擦着窗棂。一次,奶奶举着一张报纸小心地凑到我的跟前:“这一段,你说说,到底是什么意思?”我不耐烦地说:“您学那玩意儿有用吗?就算都看懂了您就有文化了?”奶奶立刻不语,只低头盯着那张报纸,半天目光都不移动。我的心一下子收紧,但知已无法弥补。“奶奶。”“奶奶!”“奶奶——”她终于抬起头,眼里竟全是惭愧,毫无对我的责备。

但在我的记忆里,奶奶的目光慢慢地离开那张报纸,离开灯光,离开我,在窗上老海棠树的影子那儿停留一下,继续离开,

离开一切声响,飘进黑夜,飘过星光,飘向无可慰藉的迷茫……而在我的梦里,我的祈祷中,老海棠树也随之轰然飘去,跟随着奶奶,陪伴着她;奶奶坐在满树的繁花中,满地的浓荫里,张望复张望,或不断地要我给她说说这一段到底是什么意思。这形

象,逐年地定格成我的思念,和我永生的痛悔。

【点睛】“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。在被亲情温暖的世界里,总有一两个亲人,最叫你刻骨铭心,最叫你永生难忘。在“我”的记忆里,奶奶和老海棠树如影相随,伴随着“我”一道成长。奶奶和“我”的故事实在太多太多,枝丫上的顽皮闹剧、拒绝帮助奶奶糊纸袋、奶奶补花又洗菜、不要“我”帮着扫院子、奶奶

读报的惭愧等等,无不紧依着老海棠树,亲情之花灿烂地开放在温暖而质朴的字里行间。老海棠树,是“我”和奶奶情感发展的见证!正因为老海棠树下“我”对奶奶的种种不是,反衬出奶奶千般万般的好,故此这棵老海棠树令人难忘,这位老奶奶令人难忘。尤其是奶奶树影里的张望,更是让“我”难以忘怀,那是期盼“我”健康、茁壮成长的张望啊,期盼自己能够与时俱进的张望啊!

作者按春夏秋冬的时间顺序展开回忆,逐一勾勒典型的生活场景,自然而巧妙地将奶奶、老海棠树和“我”的故事缀连成文仿佛一个个清晰的电影镜头,真实而准确地捕捉到主人公的动人

事迹。一个疼爱孙子、热爱劳动、积极求知、宽容大度的奶奶形象,悄然矗立在作者和读者的心中,而“我”小时候的任性、顽皮,以及对奶奶的敷衍、不敬,都成了“我”永生的后悔。所以作者在结尾处,集中笔墨对奶奶的目光进行特写,并逐渐将奶奶和老海棠树虚拟化,暗示人物、景物随岁月而逝,始终不变的,是“我”对奶奶永生的愧疚、永生的思念、永生的痛悔,唯有永恒的,是“我”对奶奶的深情怀念。

[相关“整本书阅读”书目]

(一)整本荐读

1.史铁生《史铁生散文精选》(长江文艺出版社)

2.史铁生《病隙碎笔》(湖南文艺出版社)

3.史铁生《我的遥远的清平湾》(湖南文艺出版社)

(二)好文荐读

1.《孩子和哲人——忆念铁生》(周国平)

2.《回想铁生》(陈村)

微任务8:自选情境任务, 实践迁移运用

【对接高考写作】

8.请从以下角度中任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例:生命的日子里,有晴天,也会有阴天、雨天、雪天。

人生的路上,有平川坦途,也会撞上没有舟的渡口、没有桥

的河岸。烦恼、苦闷常常像夏日里的雷雨,突然飘过来,将

心淋湿。挫折、苦难常常猝不及防地扑过来,你甚至来不及

发出一声叹息就被轰然击倒。倒在挫折的岸边、苦难的岸

边,四周是无边的黑暗,没有灯火,没有星星,甚至没有人

的气息。恐怖和绝望从黑暗里伸出手紧紧地钳住可怜的生

命。有的人倒在岸边,再也没能爬起来;有的人在黑暗里给

自己折了一只船,将自己摆渡到对岸。20岁,忽然残废了双

腿的史铁生,为自己折了一只船。这是一只名为“写作号”的

船。他看穿了“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会

降临的节日”,才在轮椅里给自己折了这只船,将自己从死亡

的诱惑里摆渡出来。

答:________

略

【情境任务清单】

9.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展示

实践成果。

(1)史铁生在《我与地坛》中或捕捉静态的景物,写“古殿檐头

浮夸的琉璃”“门壁上炫耀的朱红”,用以表现地坛沧桑的历

史;或描摹动态的景物,写“蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间

想透了什么,转身疾行而去”,来表现渺小生命生存、思索、

奋斗的快乐。这种动静结合的描写方式,把景物描写得生

动、新奇、细腻。请运用“动静结合”的手法,构思一段文

字,不少于200字。

(2)郁达夫、朱自清、史铁生都是有自我风格的作家,请选择

一位,侧重从语言运用方面拟写颁奖词。下面是

“华语文学传媒大奖”授予余光中先生“2003年度散文家”的颁

奖词,可作参照。

示例:余光中的散文雍容华贵。他的写作接续了散文的古老

传统,也汲取了诸多现代元素。感性和知性,幽默与庄重,

头脑与心肠交织在一起,构成了他独特的散文路径。他渊博

的学识,总是掩饰不了天真性情的流露;他雄健的笔触,发

现的常常是生命和智慧的秘密。他崇尚散文的自然、随意,

注重散文的容量与弹性,他探索散文变革的丰富可能性,同

时也追求汉语自身的精致、准确与神韵。

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)

示例:我家的后院很宽大,有100多平方米,地

上长满了碧绿的草,露珠在阳光下闪耀着;各种盆景中,绿

叶托着绽放笑容的花朵,一片生机勃勃的景象!中间的大花

坛里,种有一棵枣树,树干有小碗口粗,1米高的地方分开成

3条枝,成杯子形往上长,加上绿叶的映衬,就像是个装着枣

子的翡翠大杯子,款待来到后院的客人。那翡翠杯子口的枝

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________

条结满了枣子,像珠帘似的往下垂,更是好看!整株枣树,

又像是正在喷射的荷花状的喷泉,漂亮极了!后院的上空,

是蔚蓝的天空,天空中飘着朵朵白云。随着白云的移动,轮

换着遮挡阳光,把后院映衬得时而明,时而暗,更加神采迷

人!多美的后院啊!

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________

(2)

史铁生的散文睿智理性。他的写作与他的生命

完全同构在一起,他用残缺的躯体,写出最为健全而丰满的

思想。深远与朴素,睿智与朴实,激情与从容融合在一起,

构成了他散文的独特风格。他睿智的言辞,照亮我们日益幽

暗的内心;他真切的情感,毫无做作之态和粉饰之意。他的

散文用语平易,贴切自然,却表现了精辟的内涵;他的散文

寄寓哲思,严谨思辨,能促使人反省和思悟。

语文必修上册2022秋

第七单元

15 我与地坛(节选)

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:品味文章沉静、深沉、绵密的语言特色。

2.思维目标:体味地坛宁静肃穆、生机盎然的美。

3.审美目标:理解母爱的深沉伟大和作者痛悔的心情。

4.文化目标:理解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理

解、新感悟的历程。

[情境导引 任务驱动]

史铁生曾这样解释自己的名字:“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它。不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的心魂,看这心魂的可能与去

向。”其实,这段话也是对他作品的最好诠释。现在,让我们一起走进史铁生心灵的圣殿——地坛,认真品味作品中的哲思妙

语,用心感悟作者对“生与死”的思索。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

通过完成“字音、字形、词语”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养》)

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.下面是《我与地坛(节选)》的思维导图,读完课文后,将①

~④处内容填写完整。

答:①____________ ②_________

③_____________ ④________

人与人

生机

残废自伤

希望

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:研读文本内容,赏析景物描写

2.《我与地坛(节选)》第一部分中有三处集中的景物描写。第

一处展现了地坛荒芜之中的苍幽,第二处展现了地坛的不衰

败,第三处展现了地坛的坦然、镇静。这三处景物描写对于

作者获得生命启示,分别有什么作用?

答: _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

第一处景物描写:那些看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深

的景物中,充满醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和生生不息

的生命意识。荒凉残破的景物描写正与作者失魂落魄的精神

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

状态相吻合,曲折含蓄地反映了作者截瘫后消极无奈的心情

第二处景物描写:作者走进地坛思考人生,他把自己双腿残

疾渴望行动自由的愿望寄托在行动方便的昆虫身上,昆虫们

用自己的方式向作者展示着生机盎然的生命世界。从中,作

者明白人应该积极乐观地生活,勇敢地面对现实。

第三处景物描写:六个“譬如”的排比,视觉、听觉、嗅觉结

合,多感官、全方位地显示了生命的激情,处处洋溢着生命

的律动。

微任务4:研读文本内容,分析母亲形象

3.请概括《我与地坛(节选)》第二部分中母亲的人物形象。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________

①忍受苦痛的坚韧形象。母亲一方面忧心忡忡,另一

方面自己承受苦痛,除此之外她还忍受疾病的折磨。②深明

大义的宽容形象。母亲理解儿子的痛苦,想劝儿子多出去走

走,但又担心儿子,不知道怎样才能帮助儿子,尊重儿子。

③体贴入微的关怀形象。对儿子悉心照料,面对儿子的发脾

气,母亲并没有嗔怪、阻止,只是默默地承受这一切,她只

想儿子可以快点好起来。

4.《我与地坛(节选)》中提到:“她不是那种光会疼爱儿子而不

懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止

我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担

心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。”从儿子理解

母亲、母亲理解儿子这两个角度,谈谈你对这段话的理解。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________

(1)作为儿子的史铁生,他的母亲在生前理解儿子,但

儿子在当时未能理解母亲;而在他母亲离开他好几年之后的

日子里,慢慢而深彻地理解了母亲,更理解了什么是人生、

历史和人活着的价值。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________

(2)作为母亲,是以如此的慈爱、聪慧和坚韧细心地体察和理

解儿子的不幸,不仅心疼儿子肉体的残疾,更深深地理解儿

子心里的怨恨和痛楚。一句话中出现三个“知道”,就足以说

明作为一位平凡的母亲,她以自己朴素而智慧的方式理解了

儿子及人生,而且慢慢等待儿子能够学会理解自己的现实及

周围的事物。

微任务5:一草一木总关情,读出生命的感悟

5.《我与地坛(节选)》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思

考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?请简要概括。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

①关于生死。史铁生以达观的态度对待生命与死亡。

他认为人生是一个必然的、设定的过程,任何卑微、残缺的

生命都有存在的价值,因残缺而自杀是愚蠢的,而驱使人活

着的原始动力是欲望。②关于残缺。史铁生从全新的视角观

照生命残缺:生命残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路

是如何承担苦难,而不是抱怨命运的不公;残缺与完美是相

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

辅相成的,残缺有可能成为残缺者人生中的一笔财富。③关

于生命、人生。他对生命过程有着深邃的思考:人生的关键

是过程,能否达到目的并不重要;死亡是生命个体的终结与

必由之路,但生命是永恒的,因为对于人类这个物种而言,

任何一个新生命都是“我”的再生。

[联读——比较与探究]

微任务6:拓展比较阅读,联系挖掘探究

【选文一】

“我”与地坛

刘良永

①取这么一个跟史铁生散文《我与地坛》一样的名字,就是要表明我对他这篇文章的热爱,乃至于我对他热烈的崇拜。我曾经无数次地读他的这篇文章,有时还甚至于泪流满面,就产生这样的想法:要去地坛看看。

②于是,在一个午后,我还真的从2 000千米外的故乡来到了地坛。

③我本来以为地坛是个挺安静的场所,因为只有“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间”,才能体会到宇宙的深邃,窥视到灵魂的挣扎。但是,同样是在下午,我看到的却是密密的人群,听到的却是喧闹的声响,还有那北侧的游乐场,开在神厨里把我这样虔诚的游客赶出来的公司,我想,史铁生先生所说的在地坛“看见自己的身影”在当今之世其实并不是一件简单而容易的事情。

④至于那园的荒芜废弃,那更是不存在了。这里有的是繁茂的新木,规则的草坪,崭新的浮夸的琉璃,门壁上炫耀的朱

红,一道灿烂的玉砌雕墙。断了双腿的青年一定要在荒芜冷落的废园中才能体会到生命的意义和价值,而像我这样具有健全体魄的人硬是要跑到这个璀璨的园中来体会生命究竟是怎么一回事,这本身就充满着矫情和肤浅。我根本看不到像一朵小雾的蜜蜂,摇头晃脑的蚂蚁,忽悠一下升空的瓢虫,还有那如一间空屋的寂寞的蝉蜕……没有经历过沧桑的人,看到的永远是一棵树的皮而不是里面的年轮。

⑤然而,毕竟我看见园子里的古柏。从与天坛古柏的比较来看,园里的柏树大概有五百多年了,应该是明成祖建地坛时已经植下,历经了明、清、民国、中华人民共和国,还能够昂首挺立在园里。据说,这里的牌坊、殿和坛已经毁建多次,而只有这些古柏却还能顽强地生存到今天,既没有被重建,也没有被装饰。尽管史铁生先生并没有特别地赞美这些柏树,但是他潜意识里还是受到了古柏的启发,听到了古柏躯干里年轮的呼喊,所以他要说:“仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。”只有历尽了沧桑的生命才是真正之生命。正是在这个意义上,史铁生先生的生命与其母亲的生命同这个园子完成了一种

宿命的吻合。他体会到了“死是一个必然会降临的节日”,而剩下的就是怎么活的问题。人生的苍凉、忧郁、悲伤、痛楚,以及各式各样精神上的残疾,让人生永远交织着迷惘,充满着惶惑,也引诱着人生向前走,而以什么样的姿态活着便成了史铁生先生要思考的问题,于是他毅然地把“心魂”从自己残疾的肉身中剥离出来,开始艰难地探索人的“心流”这条永无止境的河流。“如何有尊严地活着”,便是贯穿整条河流的线索。

⑥其实,这一问题的答案已经根植于母亲在地坛里无数次寻找儿子的过程中。那就是在艰难的命运中以坚强的意志和毫不张扬的爱活着。这不仅仅是苦难而伟大的母亲的情怀,也是古柏的

情怀,更是地坛的情怀,更是隐喻着一代代能深入体会生命意义的中国人的情怀。

⑦太阳很快西落,被遮拦在地坛边高楼的背后。我默念着先生“我已不在地坛,地坛在我”的名句,离开这并不荒凉的地坛公园的时候,心里却不由得掠起一丝荒凉。

6.阅读刘良永的《“我”与地坛》,对比史铁生的《我与地坛》

说说二者在思想内容方面的不同之处。

(1)史铁生的《我与地坛》:_____________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

记述“我”双腿残疾后日日与地

坛做伴的经历和母亲对“我”的无限关爱,抒写“我”在特定遭

遇、特定环境中对自然、人生、母爱的深切体会和深沉思

索,表现“我”在痛苦与焦灼中奋发的坚韧性格和意志,表明

了母亲坚忍而无声的爱对“我”走出轻生的思想阴影的决定性

影响,表达了“我”对母亲的崇敬、感恩与怀念之情。

(2)刘良永的《“我”与地坛》:___________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

①对史铁生的怀念、追思、

崇拜之情。②对地坛今昔不同的失落之情。③对向艰难命运

勇敢抗争、顽强生活的这一情怀的赞美之情。

【选文二】

材料一:①2010年12月31日凌晨,著名作家史铁生因突发脑出血抢救无效去世。消息传来时,新一轮的冷空气正席卷神州大地,瑟瑟寒风中,大片的雪花正在漫天飘飞,路旁的松树、冬青的枝叶也低垂着。

②史先生是我最敬重的作家之一。读他的第一篇文章是《我与地坛》。在这篇文章里,史先生从自身出发,对存在的信念与生命的意义进行了深刻的剖析与思考,文中的母子情深令人动

容。在文章里,他坦承当初的颓废与迷茫,“两条腿残废后的最

初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”。他平静地回顾当初的心理挣扎,“我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生”。他这样阐述自己最初的写作动机,“为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人,有朝一日在别人眼里稍微有点光

彩,在众人眼里也能有个位置,哪怕那时再去死呢也就多少说得过去了”。他的写作状态近乎痴迷,“中了魔了,整天都在想哪一件事可以写,哪一个人可以让你写成小说……”像一位邻家大哥把真实的心迹娓娓道来,把真切的心灵感悟与千万读者分享。

《我与地坛》带给我们的对生命的思考与生命价值的触动,是亲切而深刻真实的。

(节选自《难忘那一缕生命的馨香》)

材料二:曾经,我们的这个时代是那么喧嚣;曾经,我们的作家是那么浮躁,但史铁生的《我与地坛》却截然不同,他以他的方式给这个尘世带来一缕缕的芳香,让我们沉醉其间,又像是带来一颗仙果让我们品尝,口齿存香间,体悟到生命的尊严和壮美。《我与地坛》,在解读着生与死的庄严话题;《我与地坛》,又在咀嚼、品味、诠释、超越着苦难。

不同于一般以写作为生、为稻粱谋的作家,史铁生的作品已经不单是仅供欣赏的文学作品了,他的文字渗透了自己的生命体悟与感受,是在以灵魂撞击灵魂。肉体与精神的双重折磨,既摧残了他,又成全了他。就像珍珠之于蚌贝,那原本就是因砂砾异物折磨而分泌出来的。这样的写作充满了一种向死而生的悲壮,充满了一个男人性格中全部的软弱与刚强。他常常说自己每天都在面对死神,死神多次吻上他冰凉的额头,却又屡屡飘然离开。

(节选自《在地坛玩耍的那个孩子走了》)

材料三:史铁生的《我与地坛》最感人处,正是写他在地坛待得过长时,母亲如何为他担忧。那时他的母亲还在,而我的母亲已经不在了,我只能在地坛荒园中孤独地漫游。共同的念母之情使我与史铁生心心相印,对他的《我与地坛》和《秋天的怀

念》情有独钟。我似乎记得当年在地坛徘徊时,曾经见到过坐着轮椅看书的史铁生的身影……直至今天,史铁生仍然是巨大的鼓励,鼓励我继续在“费力不讨好”、却使自己感到深切和明净的“纯文学”路上走下去。

(节选自《地坛精魂》)

7.三则材料都写到《我与地坛》,请分析《我与地坛》给作者

的启示分别是什么。

答: _______________________________________________

_____________________________________________________

______________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________

(1)材料一启示:《我与地坛》带给了作者对生命的思

考与生命价值的触动,对存在的信念与生命的意义进行了思

考,母子情深令其动容。

(2)材料二启示:《我与地坛》让作者体悟到生命的尊严和壮

美,解读生与死的庄严话题,启示作者对于苦难的思考。

(3)材料三启示:《我与地坛》的思念母亲之情和作者相同,

史铁生对生命的态度鼓励作者继续文学之路。

微任务7:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养》)

2.主题资料延伸阅读

秋天的怀念

史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌

声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红地,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从

我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“

好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿, 她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远

的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

【深度点评】本文叙述了史铁生对已故母亲的回忆,表现了他对母亲深切的怀念,对母亲无尽的爱,对母爱的赞美,以及对“子欲养而亲不待”的悔恨,还有先前对母亲不理解的懊悔。看似平凡的母亲,在看似平常的日子里,一言一行中却藏匿了对孩子无限深沉的母爱,读来感人至深。全文语言平淡,文字朴实,没有经过精心的编织与雕琢,却句句含情,字字如金。

他到地坛那里去了

——痛悼史铁生先生

厚 夫

史铁生走了,我宁愿相信他是到地坛那里去了。他曾在《我与地坛》中写过:“我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。”是的,那个曾经在风雨沧桑中等待了他四百多年的地坛,终于把他召回去,让他一生都饱受煎熬的灵魂到天国中安详地休息去了。

史铁生走了,他的灵魂升天了。早在20世纪70年代,刚刚从

插队的陕北延川县关家庄村返城不久,他就摊上了一种可怕的疾病,成为一位高位截瘫的病人。那时,他才仅仅二十多岁。这可是一个生命开花的季节啊,他的青春之翅怎就这样突然地折断

了?从此,尘世间的一切物欲贪婪与他无关,一切荣华富贵也与他无关;从此,他终日与轮椅为伴,艰难地挣扎在生存的道路

上。毋庸讳言,这已经不是一个活得很累、很苦的问题,而是捍卫生命的问题。他对于生与死的思考,也是在情理之中的事情。可是,当有一天摇着轮椅闯进地坛这个废弃了几百年的古园,当遍阅古园斑驳的历史遗迹与草木风物后,他的心情豁然开朗了。

在认识了地坛这位体恤万物的特殊朋友之后,在想明白了生是生命的偶然、死是生命的必然归宿之后,在弄清楚人的生存还要靠精神之后,史铁生开始用写作来救赎自己不幸的命运。虽然他的身体终日成为轮椅的寄生物,可是他的灵魂却开始远行,开始飞翔。他在温馨的回忆与镇定的玄想中开始了一发不可收拾的文学创作……

由于身体原因,史铁生很少涉足户外的阳光,而是在轮椅上表露出对于精神性生命存在的一种更为直接的沉思。1991年,史铁生在宁静与安详中发表了散文名篇《我与地坛》。作家韩少功先生曾说过:1991年的中国文坛,即使再无其他作品,单史铁生

的一篇《我与地坛》就能撑起中国文坛的朗朗天空。

然而,史铁生的肉身仍要承受外人无法想象的生存之痛、生命之痛。这些年,我经常听到他身体时好时坏的消息,总是为他捏一把汗,暗自为他加油、鼓劲,愿他虽然痛着但还仍然坚持活着,愿他创作出更多涤荡尘世间灵魂的佳篇力作。可是,在他打盹的间隙,那个等待了他四百多年的古园——地坛,就实在不忍心看到史铁生肉体遭受的苦难煎熬,召他回去了。

其实,早在二十多年前,轮椅上的史铁生对这种情形就有充分的心理预期:

“有一天夜晚,我独自坐在祭坛边的路灯下看书,忽然从那漆黑的祭坛里传出一阵唢呐声;四周都是参天古树,方形祭坛占地几百平方米,空旷坦荡独对苍天,我看不见那个吹唢呐的人,唯唢呐声在星光寥寥的夜空里低吟高唱,时而悲怆时而欢快,时而缠绵时而苍凉,或许这几个词都不足以形容它,我清清醒醒地听出它响在过去,响在现在,响在未来,回旋飘转,亘古不散。 必有一天,我会听见喊我回去。”

我想,地坛最后下定决心是2010年岁末那天的凌晨时分,专门安排了一场唢呐声把史铁生接回去了。史铁生实在是太劳累了就让他安静地休息吧!

史铁生的肉体虽然已经走了,可是灵魂却仍在文字中飞翔。就让我们在他的文字中开始那永远的怀念吧!

【深度点评】文章以史铁生的《我与地坛》中的内容开头,既照应了标题,也表现了史铁生与地坛的关系,而且表达了作者对史铁生的悼念之情。文章运用比喻,写出了残疾对史铁生身体的禁锢;运用对比,写出了身体残疾的史铁生却让自己的灵魂远行飞翔,表达了作者对史铁生的赞美和钦佩之情。结尾直抒胸臆,表达了对史铁生深深的怀念之情,增强了文章的感染力。

微思考

《秋天的怀念》《他到地坛那里去了》这两篇文章的侧重点有何不同?

答:____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________

《秋天的怀念》主要通过记叙母亲生前的两个生活片段,

表达了史铁生对母亲的怀念、歉疚、悔恨之情。《他到地坛那里

去了》作者紧紧扣住史铁生面对病痛的坚强,以及在文学上无人

替代的成就,同时联系他与地坛的关系始末行文,字里行间流露

出对史铁生的敬仰以及深深的悼念之情。

【拓展阅读】

给盲童的信

史铁生

各位盲童朋友,我们是朋友。我也是个残疾人,我的腿从21岁那年开始不能走路了,到现在,我坐着轮椅又已经度过了21

年。残疾送给我们的困苦和磨难,我们都心里有数,所以不必说了。以后,毫无疑问,残疾还会一如既往地送给我们困苦和磨

难,对此我们得有足够的心理准备。我想,一切外在的艰难和阻碍都不算可怕,只要我们的心理是健康的。

譬如说,我们是朋友,但并不因为我们都是残疾人我们才是朋友,所有的健全人其实都是我们的朋友,一切人都应该是朋友。残疾是什么呢?残疾无非是一种局限。你们想看而不能看。我呢,想走却不能走。那么健全人呢,他们想飞但不能飞——这是一个比喻,就是说健全人也有局限,这些局限也送给他们困苦和磨难。很难说,健全人就一定比我们活得容易,因为痛苦和痛苦是不能比出大小来的,就像幸福和幸福也比不出大小来一样。痛苦和幸福都没有一个客观标准,那完全是自我的感受。因此,谁能够保持不屈的勇气,谁就能更多地感受到幸福。生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何

人都是一样,在这过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。所以一切人都是平等的,我们毫不特殊。

我们残疾人最渴望的是与健全人平等。那怎么办呢?我想,平等不是可以吃或可以穿的身外之物,它是一种品质,或者一种境界,你有了你就不用别人送给你,你没有,别人也无法送给

你。怎么才能有呢?只要消灭了“特殊”,平等自然而然就会来了。就是说,我们不因为身有残疾而有任何特殊感。我们除了比别人少两条腿或少一双眼睛之外,除了比别人多一辆轮椅或多一根盲杖之外,再不比别人少什么和多什么,再没有什么特殊于别人的地方,我们不因为残疾就忍受歧视,也不因为残疾去摘取殊

荣。如果我们干得好别人称赞我们,那仅仅是因为我们干得好,而不是因为我们事先已经省了被称赞的优势。我们靠货真价实的工作赢得光荣。当然,我们也不能没有别人的帮助,自尊不意味着拒绝别人的好意。只想帮助别人而一概拒绝别人的帮助,那不是强者,那其实是一种心理的残疾,因为事实上,世界上没有任何人不需要别人的帮助。

我们既不能忘记残疾朋友,又应该努力走出残疾人的小圈

子,怀着博大的爱心,自由自在地走进全世界,这是克服残疾、超越局限的最要紧的一步。

(一九九三年)

【点睛】信的开始,史铁生亲切地称这些孩子为朋友,也许是由于同样的身有不便,我相信写这封信的时候,他一定是抱着真挚的情感,以一个真正朋友的心态和这些孩子对话的。史铁生告诉孩子们,他也是个坐轮椅的残疾人,这样的自我介绍,一下子就拉近了和孩子们的心理距离。这些孩子们,心里也已经明白,自己和其他的孩子是不一样的,看不见带来的种种不便,以及心理的自卑,让他们幼小的心灵备受冷落,是非常需要肯定鼓励的。而信中客观而理智地谈到了这个问题,史铁生说了自己二十一岁坐了轮椅,而写信时已经在轮椅上坐了二十一年,他虽然也是个残疾人,可他坐在轮椅上写出了大量优秀的文学作品,谁又能说

他不是人生赢家呢?他用自己的经历告诉孩子们,虽然身体有残疾,但一样能把这一生过得很有意义。

老海棠树

史铁生

如果能有一块空地,不论窗前屋后,我想种两棵树:一棵合欢,纪念母亲;一棵海棠,纪念奶奶。

奶奶和一棵老海棠树,在我的记忆里不能分开,因为奶奶一生一世都在那棵老海棠树的影子里张望。

老海棠树近房高的地方,有两条粗壮的枝丫,弯曲如一把躺椅。儿时我常爬上去,一天天地在那儿玩,奶奶在树下喊:“下来吧,你就这么一天到晚待在上头?”是的,我在那儿看小人

书、射弹弓,甚至写作业。“饭也在上头吃?”她又问。“对,在上头吃。”奶奶把盛好的饭菜举过头顶,我两腿攀紧树丫,一个海底捞月把碗筷接上来。“觉呢,也在上头睡?”“没错,四周都是花香呢。”奶奶只是站在地上,站在老海棠树下,望着我。她必然是羡慕,猜我在上头都能看见什么。

春天,老海棠树摇动满树繁花,摇落一地雪似的花瓣。奶奶坐在树下糊纸袋,不时地冲我唠叨:“就不说下来帮帮?你那小手儿糊得多快!”我在树上胡乱地唱歌。奶奶又说:“我求过你吗?这回活儿紧!”我说:“有我爸妈养着您,您干吗这么累啊?”奶奶不再吭声,直起腰,喘口气。

夏天,老海棠树枝繁叶茂,奶奶坐在树下的浓荫里,又不知从哪里找来了补花的活儿,戴着老花镜,一针一线地缝。天色暗下来时她冲我喊:“你就不能去洗洗菜?没见我忙不过来吗?”我跳下树,洗菜,胡乱一洗了事。奶奶生气了:“你上学也这么糊弄?”奶奶把手里的活儿推开,一边重新洗菜,一边说:“我就一辈子得给你们做饭?就不能有我自己的工作?”我不敢吭

声。奶奶洗好菜重新捡起针线,或者从老花镜上缘抬起目光,或者又会有一阵子愣愣地张望。

有年秋天,老海棠树照旧落叶纷纷。天还没亮,奶奶就起来主动扫院子,“刷拉——刷拉——”邻居都还在梦中,那时候她

已经腰弯背驼。我大些了,听到声音赶紧跑出去说:“您歇着

吧,我来,保证用不了3分钟。”可这回奶奶不要我帮:“咳,你呀!还不懂吗?我得劳动。”我说:“可谁能看见?”奶奶说:“不能那样,看不看得见是人家的事,我得自觉。”她扫完院子又去扫街了。

我这才明白,曾经她为什么执意要糊纸袋、补花,不让自己闲着。她不是为挣钱,她为的是劳动。什么时候她才能像爸和妈那样,有一份工作呢?大概这就是她的张望吧。不过,这张望或许还要更远大些——她说过:“得跟上时代。”

所以在我的记忆里,几乎每一个冬天的晚上,奶奶都在灯下学习。窗外,风中,老海棠树枯干的枝条敲打着屋檐,摩擦着窗棂。一次,奶奶举着一张报纸小心地凑到我的跟前:“这一段,你说说,到底是什么意思?”我不耐烦地说:“您学那玩意儿有用吗?就算都看懂了您就有文化了?”奶奶立刻不语,只低头盯着那张报纸,半天目光都不移动。我的心一下子收紧,但知已无法弥补。“奶奶。”“奶奶!”“奶奶——”她终于抬起头,眼里竟全是惭愧,毫无对我的责备。

但在我的记忆里,奶奶的目光慢慢地离开那张报纸,离开灯光,离开我,在窗上老海棠树的影子那儿停留一下,继续离开,

离开一切声响,飘进黑夜,飘过星光,飘向无可慰藉的迷茫……而在我的梦里,我的祈祷中,老海棠树也随之轰然飘去,跟随着奶奶,陪伴着她;奶奶坐在满树的繁花中,满地的浓荫里,张望复张望,或不断地要我给她说说这一段到底是什么意思。这形

象,逐年地定格成我的思念,和我永生的痛悔。

【点睛】“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。在被亲情温暖的世界里,总有一两个亲人,最叫你刻骨铭心,最叫你永生难忘。在“我”的记忆里,奶奶和老海棠树如影相随,伴随着“我”一道成长。奶奶和“我”的故事实在太多太多,枝丫上的顽皮闹剧、拒绝帮助奶奶糊纸袋、奶奶补花又洗菜、不要“我”帮着扫院子、奶奶

读报的惭愧等等,无不紧依着老海棠树,亲情之花灿烂地开放在温暖而质朴的字里行间。老海棠树,是“我”和奶奶情感发展的见证!正因为老海棠树下“我”对奶奶的种种不是,反衬出奶奶千般万般的好,故此这棵老海棠树令人难忘,这位老奶奶令人难忘。尤其是奶奶树影里的张望,更是让“我”难以忘怀,那是期盼“我”健康、茁壮成长的张望啊,期盼自己能够与时俱进的张望啊!

作者按春夏秋冬的时间顺序展开回忆,逐一勾勒典型的生活场景,自然而巧妙地将奶奶、老海棠树和“我”的故事缀连成文仿佛一个个清晰的电影镜头,真实而准确地捕捉到主人公的动人

事迹。一个疼爱孙子、热爱劳动、积极求知、宽容大度的奶奶形象,悄然矗立在作者和读者的心中,而“我”小时候的任性、顽皮,以及对奶奶的敷衍、不敬,都成了“我”永生的后悔。所以作者在结尾处,集中笔墨对奶奶的目光进行特写,并逐渐将奶奶和老海棠树虚拟化,暗示人物、景物随岁月而逝,始终不变的,是“我”对奶奶永生的愧疚、永生的思念、永生的痛悔,唯有永恒的,是“我”对奶奶的深情怀念。

[相关“整本书阅读”书目]

(一)整本荐读

1.史铁生《史铁生散文精选》(长江文艺出版社)

2.史铁生《病隙碎笔》(湖南文艺出版社)

3.史铁生《我的遥远的清平湾》(湖南文艺出版社)

(二)好文荐读

1.《孩子和哲人——忆念铁生》(周国平)

2.《回想铁生》(陈村)

微任务8:自选情境任务, 实践迁移运用

【对接高考写作】

8.请从以下角度中任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例:生命的日子里,有晴天,也会有阴天、雨天、雪天。

人生的路上,有平川坦途,也会撞上没有舟的渡口、没有桥

的河岸。烦恼、苦闷常常像夏日里的雷雨,突然飘过来,将

心淋湿。挫折、苦难常常猝不及防地扑过来,你甚至来不及

发出一声叹息就被轰然击倒。倒在挫折的岸边、苦难的岸

边,四周是无边的黑暗,没有灯火,没有星星,甚至没有人

的气息。恐怖和绝望从黑暗里伸出手紧紧地钳住可怜的生

命。有的人倒在岸边,再也没能爬起来;有的人在黑暗里给

自己折了一只船,将自己摆渡到对岸。20岁,忽然残废了双

腿的史铁生,为自己折了一只船。这是一只名为“写作号”的

船。他看穿了“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会

降临的节日”,才在轮椅里给自己折了这只船,将自己从死亡

的诱惑里摆渡出来。

答:________

略

【情境任务清单】

9.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展示

实践成果。

(1)史铁生在《我与地坛》中或捕捉静态的景物,写“古殿檐头

浮夸的琉璃”“门壁上炫耀的朱红”,用以表现地坛沧桑的历

史;或描摹动态的景物,写“蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间

想透了什么,转身疾行而去”,来表现渺小生命生存、思索、

奋斗的快乐。这种动静结合的描写方式,把景物描写得生

动、新奇、细腻。请运用“动静结合”的手法,构思一段文

字,不少于200字。

(2)郁达夫、朱自清、史铁生都是有自我风格的作家,请选择

一位,侧重从语言运用方面拟写颁奖词。下面是

“华语文学传媒大奖”授予余光中先生“2003年度散文家”的颁

奖词,可作参照。

示例:余光中的散文雍容华贵。他的写作接续了散文的古老

传统,也汲取了诸多现代元素。感性和知性,幽默与庄重,

头脑与心肠交织在一起,构成了他独特的散文路径。他渊博

的学识,总是掩饰不了天真性情的流露;他雄健的笔触,发

现的常常是生命和智慧的秘密。他崇尚散文的自然、随意,

注重散文的容量与弹性,他探索散文变革的丰富可能性,同

时也追求汉语自身的精致、准确与神韵。

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(1)

示例:我家的后院很宽大,有100多平方米,地

上长满了碧绿的草,露珠在阳光下闪耀着;各种盆景中,绿

叶托着绽放笑容的花朵,一片生机勃勃的景象!中间的大花

坛里,种有一棵枣树,树干有小碗口粗,1米高的地方分开成

3条枝,成杯子形往上长,加上绿叶的映衬,就像是个装着枣

子的翡翠大杯子,款待来到后院的客人。那翡翠杯子口的枝

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________

条结满了枣子,像珠帘似的往下垂,更是好看!整株枣树,

又像是正在喷射的荷花状的喷泉,漂亮极了!后院的上空,

是蔚蓝的天空,天空中飘着朵朵白云。随着白云的移动,轮

换着遮挡阳光,把后院映衬得时而明,时而暗,更加神采迷

人!多美的后院啊!

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:___________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________

(2)

史铁生的散文睿智理性。他的写作与他的生命

完全同构在一起,他用残缺的躯体,写出最为健全而丰满的

思想。深远与朴素,睿智与朴实,激情与从容融合在一起,

构成了他散文的独特风格。他睿智的言辞,照亮我们日益幽

暗的内心;他真切的情感,毫无做作之态和粉饰之意。他的

散文用语平易,贴切自然,却表现了精辟的内涵;他的散文

寄寓哲思,严谨思辨,能促使人反省和思悟。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读