统编版高中语文必修下册 14 促织 变形记(节选)课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 14 促织 变形记(节选)课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 908.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-19 15:19:51 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第六单元

14 促织 *变形记(节选)

语文 必修下册

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:掌握课文重点的词语,归纳课本基础语言知识。

2.思维目标:具体把握小说的情节,掌握情节起伏跌宕的特点。

3.审美目标:通过了解背景、分析人物形象去把握小说的主题。

4.文化目标:体会作者所要传达的思想,思考人的生存问题。

[情境导引 任务驱动]

《促织》是蒲松龄《聊斋志异》中的代表作,《变形记》是奥地利作家弗朗茨·卡夫卡的成名作。蒲松龄的《促织》和卡夫卡的《变形记》虽然都通过“变形”表达了作者对人的生存状态的关注,对社会的感知,但是其创作背景、主题思想与创作动机、艺术特征等方面是不一样的,正是这种不一样成就了不同时代背景下两部描述社会变形现象的经典之作。今天,就让我们走进这两篇小说,品味风格迥异的变形故事。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、字形、通假字、词语、词类活用、古今异

义、翻译句子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

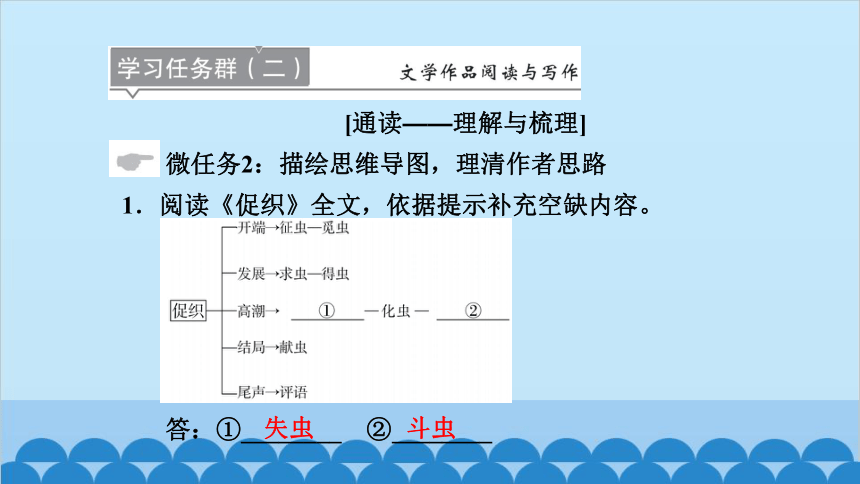

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《促织》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________ ②________

失虫

斗虫

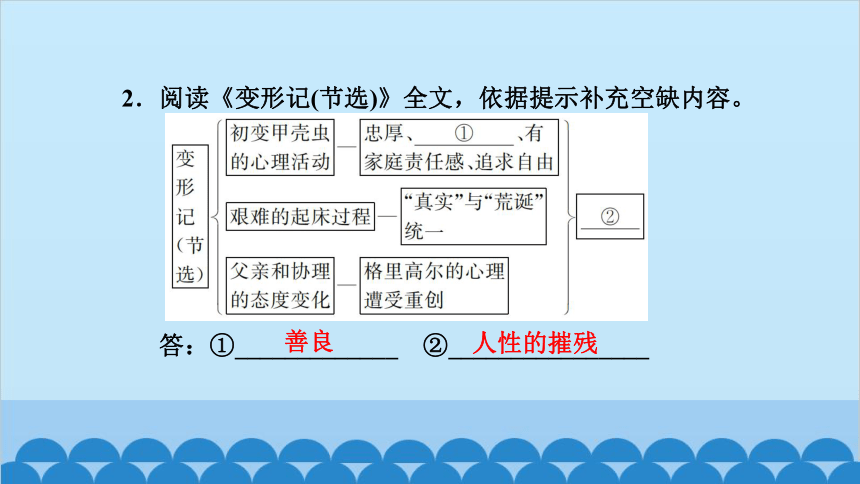

2.阅读《变形记(节选)》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①_____________ ②________________

善良

人性的摧残

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:分析人物心理

3.《促织》一文不仅长于讲故事,而且在细节描写和塑造、

刻画人物方面有突出成就,试以文中对成名的心理描写为

例,重点分析说明。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

在成名因“征促织”而引出的一部悲喜剧中,作者出

色地描写了他的心理变化。“征促织”的事情一执行,成名

计出无门,又遭杖责,于是“忧闷欲死”,“转侧床头,惟

思自尽”,一开始便走投无路,被逼入绝境。后得驼背巫

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

指点,捕得“巨身修尾”之佳虫,便“大喜”,“举家庆

贺”,并对其“备极护爱”。但是成子误伤蟋蟀,因惊惧

而投井自尽。成名起初“怒索儿”,继而“化怒为悲,抢

呼欲绝”,后小儿“半夜复苏”,夫妻虽“心稍慰”,但

见“蟋蟀笼虚”,成名又“气断声吞”“自昏达曙”“僵

卧长愁”。后得儿魂化之蟋蟀,起初“惴惴恐不当意”,

担心交不了差。当村中少年持“蟹壳青”强与小虫搏斗

时,他“自增惭怍”,在少年强求之下,“顾念蓄劣物终

无所用,不如拼博一笑”。当小虫角逐得胜,成名这才转

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

忧为喜,且大喜过望。不料,鸡啄小虫,“成骇立愕呼”,

紧急关头,更是“仓猝莫知所救,顿足失色”,当小虫出

奇制胜时,“成益惊喜”。真是又惊又惧,忽喜忽悲。成

名的心情变化,全因为一只促织关系着自家性命,统治者

爱好“促织之戏”,使成名这样的老实人在精神上受尽折

磨。因皇帝的一件小小玩物,被弄得死去活来。出色的心

理描写,凸现了皇帝骄奢淫逸的罪恶。(能答出通过心理描

写突出成名的心情变化,从而揭示当时的社会现实即可)

4.《变形记》善于勾画人物内心世界,小说进行心理描写的

手法有哪些?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

小说用内心独白、回忆、联想、幻想等手法,去表

现人物的心理活动。他不断地回忆、联想过去和今后的事

情,不时由于恐惧焦虑、痛苦和绝望而产生幻想、幻觉,

并且在自由联想中经常出现时空倒错、逻辑混乱、思维跳

跃等情况,具有一定的意识流特征。

微任务4:体悟小说叙事

5.《促织》开头就告诉我们故事发生在明朝的宣德年间,是

不是表明作者只是在讲一个发生在前朝的故事?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________

不是。蒲松龄主要生活在清朝康熙年间,《聊斋志异》

虽托事狐怪,却生动地描述、反映了清初社会生活的各个

方面。由于当时文字狱大行其道,《促织》使用了讲前朝

故事的“障眼法”,但作品对社会黑暗的揭露可谓淋漓尽

致,具有深刻的现实意义。

本文是《聊斋志异》中深刻揭露黑暗现实的篇章之一。作

品是以斗促织的宫廷嬉戏作为引线,由于宫廷的倡导,而

形成地方上的按期征收的“定例”。这对百姓是灾难,而

对封建官僚却是媚上取宠、受赏升迁的好时机。可见由上

而下的封建官僚体制是造成民不堪命的根源。作品所揭露

的正是作者所处的黑暗现实,但作者对此采取了曲笔,开

头即指明故事发生年代为明代“宣德间”,这样既可以放

开去写,又可以避开“文网”的迫害,这也是“借古讽

今”的一种笔法。

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________

微任务5:探寻小说主旨

6.《促织》熔铸着蒲松龄一生的辛酸、深广的忧愤。作者在

文中批判了什么?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)他批判了造成民不堪命的社会根源。成名的入邑

庠、发大财,官员的得奖赏、获升迁,完全取决于皇帝的

偶一欢喜。这是何等的荒诞! (2)由上而下的众多的贪官

污吏构成了一个庞大的官僚系统,给人民带来了深重的苦

难。作者批判的矛头直指整套封建官僚机构。(3)作者还把

批判的矛头指向整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________

倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质朴是不为人所称道

的一种品质,而自私、奸诈、凶恶成了人们竞相学习的“

生存品质”。那些具备最美好品德的质朴的人们怎么能够

守护自己人性的一方净土呢?

微任务6:走进批判思维

7.有的学者认为,《促织》谴责和讽刺了作者生活的那个时

代的封建取士制度。你能否从本文及相关内容中找到支持

这种说法的依据?

观点一:蒲松龄的书生身份支持这种说法。蒲松龄在

当时是一介书生,他十九岁就考中了秀才,但其后屡试不

第。以后几十年的时间里有多少愁苦和忧愤,恐怕只有寒

窗苦读的蒲松龄自己才会体会得到。《促织》中的成名“操

童子业,久不售”,他不仅默默无闻,而且穷困潦倒,惨遭

答:

责打,忧闷欲死。他的这种遭遇与蒲松龄的遭遇很相似。

但成名因为进贡了一只奇异的促织一举成名,富贵起来,

而蒲松龄却没有如此的机遇。这样一种价值颠倒的现象,

再加上主人公“成名”(取“因科举而成就大名”之意)的命

名,就使其有了社会象征意义,也就有了对封建取士制度

虚伪性的批判和对其欺骗性的揭露、讽刺之深意。

观点二:文本的语义逻辑可支持这种说法。读《聊斋志

异》,读者会注意到有些篇尾“异史氏曰”的评论。实际

上,“异史氏曰”一类的话常常是蒲松龄用来传达自己的

写作主旨的,它应该成为读者理解《聊斋志异》文旨的依

据。《促织》的篇尾亦有“异史氏曰”,我们可将其看作

对本篇主旨的传达。理解这段话的意蕴,关键在于对“以

蠹贫”的理解。“蠹”这个词是用来比喻什么的呢?在课

下注释中,“蠹”的词义为“蛀虫,这里用来比喻胥吏”。

成名没有进贡促织时,“操童子业,久不售”,无论怎么

努力也无法考中,因而被胥吏侵害。进贡促织,官吏“嘱

学使俾入邑庠”,不用读书也能中秀才。在“异史氏曰”

这部分中,“以蠹贫,以促织富”一句意在说明:成名因

为胥吏侵害而贫穷,又因为进贡促织而富有,以致“一人

飞升,仙及鸡犬”,这种强烈的对比艺术和含蓄的曲笔艺

术,谴责和讽刺了作者生活的时代的封建取士制度。

8.有人说《变形记》描述了一个“真实而荒诞的世界”,对

此,你是怎么认识的?请探究作答。

观点一:它真实地表现了西方现代资本主义社会里人

的异化。在西方现代资本主义社会人被“物”(金钱、机器、

产品、生产方式等)驱使、胁迫、统治而不能自主,成为“

物”的奴隶,进而失去人的本性,变为非人。《变形记》的

主人公格里高尔的故事正是人异化为非人这一哲学生存现

状的体现。

答:

观点二:作品还表现了在现代社会里人的一种生存恐惧。

人变甲壳虫,在这里象征着莫名其妙的巨大灾难的降临,

这种人不能掌握自己命运的感觉表现了现代西方人的某种

精神状态,尤其是进入20世纪以后,两次世界大战的灾

难、周期性的经济危机、超级大国的军备竞赛、核战争的

威胁、环境污染和自然界生态平衡的破坏,这一切使人们

对未来的命运处于一种不可知的恐惧状态之中。《变形记》

中格里高尔的命运正反映了这种精神状态本质的东西。

[联读——比较与探究]

微任务7:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

9.《促织》和《变形记》两篇小说在人物设置上有什么相似

点?

这两个家庭所处的社会关系非常相似。

成名是社会最底层的小官吏,由于生性善良不忍心欺压百

姓,上交蟋蟀的任务成为这个家庭一个非常沉重的负担,

买蟋蟀需要支出高昂的费用,交不出蟋蟀又要遭到毒打,

答:

成名一家就是在这样的夹缝中求生存,抓来的那只蟋蟀就

成了他们一家最后的一线生机,所以在抓来的那只蟋蟀“股

落腹裂,斯须就毙”后,成名恐惧得“如被冰雪”。格里高尔

是一个最普通的旅行推销员,每天必须兢兢业业地上班拼

业绩,不能有任何一点偷懒和怠惰。他发现自己变成甲壳

虫并起不了床的时候,公司的协理亲自来到他家催促,并

表示不能相信他是可以因病请假的。这两个家庭都是在整

个社会的挤压之下不断挣扎,却无力反抗。

10.试分析《促织》和《变形记》两篇小说所讲述的故事中的

“变形异化”的结局的异同点。

都体现出了同样的消极思想,就是人对黑暗社会的无能为力

成名的儿子化身蟋蟀,使他的家庭不仅摆脱了悲惨的境地,反而因此飞黄腾达,悲剧变成了喜剧,形成了一个大团圆的结局

格里高尔的变形不仅是悲剧性的,而且形成一种荒诞,这种从现实生活中抽象出来的荒诞世界,虽然与人类的生活常识背道而驰,却反映了当时人类世界的一种内在的本质

11.成名之子与格里高尔的变形有何异同?

在这两个故事中,发生变形的主体都是一个家庭中儿子的角色。他们都是在恐惧或是肩负着巨大的压力的情况下发生变形的

成名之子的变形是“自愿”的,是为挽救全家性命弥补自己的过失而自觉为之的;成名之子的变形是身体虽在,魂灵却离身而去

格里高尔的变形是非自觉的,一觉醒来,已“面目全非”,尽管做了种种恢复人形的努力,却最终还是成了“非人”;格里高尔的变形是外形变了,但思想意识、情感仍然正常。

(二)课外联读

12.阅读下面三则材料,完成后面的题目。

【解析】 “贴”是抵押的意思。

C

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项

是( )

A.“宣宗”是谥号,即古代帝王死后在太庙里立室奉祀时

被追尊的名号。

B.“知府”别称“太守”“府尹”,是古代地方官职名,是州

府一级最高长官,掌一府之政令。

C.“天子”是封建社会的统治阶级把他们的政权说成是受

天命建立的,因此称国王或皇帝为天的儿子。

D.“跬步”,古代跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,引

申至举步、迈步,也形容极近的距离、数量极少等。

【解析】 “宣宗”是庙号。

A

(3)材料一是一大悲剧,蒲松龄改写的《促织》却是“喜

剧”,两文比较,还有哪些不同?

答:______________________________________________

____________________________

①用骏马来换蟋蟀;②妻失促织,惧而自缢;③鸡

啄食促织;④夫亦自杀。

(4)材料一和材料二这两则史料在蒲松龄的《促织》里是否

都用上了?第一则史料和成名一家的遭遇很相似,并已具

备一个完整故事的轮廓,为什么不按照这个故事的轮廓来

展开情节,而要另外虚构一些离奇、虚幻的情节?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________

这两则材料在《促织》里都用上了,只是进行了改

造。这说明作者借讲明朝宣德年间事来揭露现实黑暗不是

毫无根据的,而是有真实的历史做依据的。作者虚构这些

虚幻情节,不仅仅是为了引人入胜,也不是为离奇而离

奇,而是通过这样曲折离奇、波澜迭起的情节,来强有力

地揭露社会的黑暗、统治集团的腐朽,从而实现自己的创

作意图。

微任务8:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

促织秋语三味

一 鸣

每逢金秋,在住家附近的草丛中,街旁绿地的深处,公园林间的山石旁,总会听到雄性蟋蟀的鸣叫。蟋蟀“颜值”高,鸣声凄美且富有灵性,颇受人们怜爱。我国不少著名作家都对蟋蟀情有独钟,以其为素材,创作出了脍炙人口的名篇佳作。

蒲松龄《聊斋志异》中的《促织》,是一篇具有深刻社会意义的小说。它通过描写主人公成名被迫交纳蟋蟀而备受摧残,

几乎家破人亡的故事,反映了封建皇帝荒淫无道,巡抚、县令、胥吏横征暴敛的罪恶现实,寄托了作者对受欺凌迫害百姓的深切同情。尤其是成名之子魂化蟋蟀的神来之笔,既奇崛又凄楚。而“虫翘然矜鸣,似报主知”之得胜之鸣,更堪称耐人寻味的悲壮之歌。

鲁迅先生在其名篇《从百草园到三味书屋》中,将蟋蟀的叫声加以美化、诗化,将儿童对昆虫发出的音乐美的痴迷渲染到极致:“单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴……”小小的昆虫俨然成了演奏家。蟋蟀鸣叫靠的是双翅摩擦发声,以弹琴喻之,形象

生动,自然贴切。蟋蟀的鸣叫亮而不噪,重复而不单调,优美而不炫美;独唱清新空灵,合唱音韵丰富成交响。

每读鲁迅先生关于蟋蟀的美文,我便会生出时光不可逆的嗟叹。金色童年与小伙伴在草丛中无忧无虑听蟋蟀弹琴的快乐时光,撩拨着我老迈而迟钝的思绪。往日美好亲吻大自然小生灵的“稚”记,却难抚慰现实“躲进小楼成一统”的孤寂。正在上小学的孙子本应有个轻松的国庆、中秋假期,这亦可成为我带着他走进公园旧梦重温,共听蟋蟀弹琴的良机,可儿媳一句“提高班还上不过来呢”的提醒,令我欲言又止。

蟋蟀又名促织(亦称趋织),寓秋后天气渐凉,其便以翅鸣发出声明(鸣),督促人们纺纱织布制作棉衣,以抵御寒冬来袭。《尔雅·释虫》曰:“蟋蟀,蛩。”郭璞注:“今促织 也。”有的地方将促织喻为纺织娘。这又让我想起上小学时课本上的一首抨击旧社会的民谣:“纺织娘,没衣裳;泥瓦匠,住草房;织席 的,睡凉炕……”如今,劳动者的生活状况大大改观了。

蟋蟀俗称“百日虫”,它在竭力提示人类勤织迎寒的同 时,其生命却与我们渐行渐远。这不由得让我想起天津时调表演艺术家王毓宝在《秋景》中的唱词:“虽然它有翅不能腾飞,

严霜一打把它的命儿追。”蟋蟀在为草野传递“正能量”的同时,却为自己唱响了凄美的挽歌。其身生双翅不为“飞黄腾达”,只为“信息传达”。

蟋蟀的虫体还可入药。鲁迅在《父亲的病》中说,他父亲患水肿病,请名医开药方,方中有“蟋蟀一对”。小注:“要原配,即本在一窠中者。”鲁迅奚落道:“似乎昆虫也要贞 洁,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。”《中国药用动物志》载,蟋蟀药名为将军、秋虫,捕获后用开水烫死晒干或烘 干,主治水肿、小便不利等症。看来,小小蟋蟀是有令人敬佩的献身精神的。

品味蟋蟀秋鸣清纯的乐动,我们呼唤童真稚趣的延承;品味促织翼鸣的励勤鼓动,我们应为自己由于懈怠将曾经的机缘轻弃而懊悔;品味秋虫晚秋谢幕曲的悲壮,我又想起乒坛前世界单打冠军容国团关于“人生能有几回搏”之珍惜韶光的启 问。

【深度点评】本文以物入文,物语即情语,文章以蟋蟀为线,纵横古今,展开联想,形散神聚,感悟人生。开篇切入巧妙,触物联想,以“我国不少著名作家都对蟋蟀情有独钟,以其为素材,创作出了脍炙人口的名篇佳作”引领下文。

墙上的斑点(节选)

伍尔夫

大约是在今年一月中旬,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。为了要确定是在哪一天,就得回忆当时我看见了些什么。现在我记起了炉子里的火,一片黄色的火光一动不动地照射在我的书页上,壁炉上圆形玻璃缸里插着三朵菊花。对啦,一定是冬天,我们刚喝完茶,因为我记得当时我正在吸 烟,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。我透过香烟的烟雾望过去,目光在火红的炭块上停留了一下,过去关于在城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜的幻觉又浮现在我脑际,我

想到无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色岩壁的侧坡。这个斑点打断了我这个幻觉,使我觉得松了一口气,因为这是过去的幻觉,是一种无意识的幻觉,可能是在孩童时期产生的。墙上的斑点是一块圆形的小印迹,在雪白的墙壁上呈暗黑色,在壁炉上方大约六七英寸的地方。

我们的思绪是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜事物,像一群蚂蚁狂热地抬一根稻草一样,抬了一会儿,又把它扔在那里……如果这个斑点是一只钉子留下的痕迹,那一定不是为了挂一幅油画,而是为了挂一幅小肖像画——一幅鬈发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。它当然

是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。他们就是这种人家——很有意思的人家,我常常想到他们,都是在一些奇怪的地方,因为谁都不会再见到他们,也不会知道他们后来的遭遇了。据他说,那家人搬出这所房子是因为他们想换一套别种式样的家具,他正在 说,按他的想法,艺术品背后应该包含着思想的时候,我们两人就一下子分了手,这种情形就像坐火车一样,我们在火车里看见路旁郊外别墅里有个老太太正准备倒茶,有个年轻人正举起球拍打网球,火车一晃而过,我们就和老太太以及年轻人分了手,把他们抛在火车后面。

但是,我还是弄不清那个斑点到底是什么;我又想,它不像是钉子留下的痕迹。它太大、太圆了。我本来可以站起来,但是,即使我站起身来瞧瞧它,十之八九我也说不出它到底是什么;因为一旦一件事发生以后,就没有人能知道它是怎么发生的了。唉!天哪,生命是多么神秘!思想是多么不准确!人类是多么无知!为了证明我们对自己的私有物品是多么无法加以控制——和我们的文明相比,人的生活带有多少偶然性啊——我只要列举少数几件我们一生中遗失的物件就够了。就从三只装着订书工具的浅蓝色罐子说起吧,这永远是遗失的东西当中丢失得最神秘的几件——哪只猫会去咬它们,哪只老鼠会去

啃它们呢?再数下去,还有那几个鸟笼子、铁裙箍、钢滑冰 鞋、安女王时代的煤斗子、弹子戏球台、手摇风琴——全都丢失了,还有一些珠宝,也遗失了。有乳白宝石、绿宝石,它们都散失在芜菁的根部旁边。它们是花了多少心血节衣缩食积蓄起来的啊!此刻我四周全是挺有分量的家具,身上还穿着几件衣服,简直是奇迹。要是拿什么来和生活相比的话,就只能比作一个人以一小时五十英里的速度被射出地下铁道,从地道口出来的时候头发上一根发针也不剩。光着身子被射到上天脚 下!头朝下脚朝天地摔倒在开满水仙花的草原上,就像一捆捆棕色纸袋被扔进邮局的输物管道一样!头发飞扬,就像一匹

赛马会的跑马尾巴。对了,这些比拟可以表达生活的飞快速 度,表达那永不休止的消耗和修理;一切都那么偶然,那么碰巧。

【深度点评】《墙上的斑点》是伍尔夫的第一部意识流小说,本文节选的是小说的开头部分。小说描写主人公在一个普通日子的平常瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的飘逸流动,产生一系列幻觉和遐想。主人公一会儿由斑点联想到钉 痕、挂肖像的前任房客;一会儿从对斑点的疑惑联想到生命的神秘、思想的不准确性和人类的无知……小说打破了传统小说的既定俗套,通过人物头脑中的瞬间印象和冥想、内心的活动和情绪的变化,思接千载,视通万里,以此反映生活的本质,揭示永恒的真理。

13.下列对这两篇文章的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.《促织秋语三味》一文标题有物,题目是“三味”,文

章用蟋蟀的“悲壮之味”“时光之味”“劳动之味”三味构

建全文。

B.《墙上的斑点》这篇小说是纯正的意识流作品,小说

注重表现发生在人头脑中的东西,即意识的流动。

C.《墙上的斑点》这篇小说看得出作者精神上沉重的负

担和心理上的压抑。

D.《墙上的斑点》线索清晰,借助空间的变化,运用丰

富的想象,表达了作者灵动多变的意识活动。

【解析】 “借助空间的变化”不符合实际。

D

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.蒲松龄《聊斋志异》(北京十月文艺出版社)

2.作者:[奥地利]弗朗茨·卡夫卡/ 译者:韩瑞祥《卡夫卡小说

全集》(人民文学出版社)

单篇阅读

1.贝克特《一个黑夜》

2.卡夫卡《饥饿艺术家》

3.陀思妥耶夫斯基《永远的丈夫》

微任务9:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

14.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:廉洁是我们中华民族的传统美德,东汉著名学者

王逸在《楚辞·章句》中注释说:“不受曰廉,不污曰洁。”

也就是说不接受他人馈赠的钱财礼物,不让自己清白的人

品受到玷污,就是廉洁。“廉”是清廉,就是不贪取不应得

的钱财;“洁”是洁白,就是指人生光明磊落的态度。清楚

一点说,廉洁就是说我们做人要有清清白白的行为、光明

磊落的态度。古往今来,有许许多多的先人把“廉洁”二

字看得像生命一样,甘愿为“廉洁”二字奉献终生,他们

不仅留下了千秋万世的美名,而且也留下了“两袖清风”

“高风亮节”等激励后人的高尚品德,使我们明白做人的

道理,从而有了做人的更高追求。

示例二:其实与其说是社会让格里高尔“变形”,不如说是

他自己选择了“变形”。摆脱自己的人形,逃离人的世界,

这在格里高尔而言完全是为了不再继续昨天的噩梦。于

是,格里高尔异化了。可是这种方式并没有使得格里高尔

的命运走向期待的幸福,走向光明,相反加速了他的灭

亡。格里高尔也和甲虫一样,只能无奈地面对这悲惨的结

局。他们讲述着痛苦,阐释着痛苦,逃避着痛苦,然后陷

入更深的痛苦中。越是生存得痛苦,就越是不知道反抗,

只想躲避,隐藏自己。在这样不能满意的环境里,选择了

最弱的方式——逃避,来求得暂时的心理安宁。我们不禁

为书中主人公的悲剧命运而感到难过,不断感伤,社会的

压力无形之中可以改变很多,过去的社会如此,现在的社

会也是如此。人们每天承受着巨大的压力,学习、工作、

生活、房子、贷款,越来越多的人被社会打败,向社会屈

服。社会是无法改变的,那么我们就应该提高自己的承受

能力,不断地适应社会,这样才能够生存下去,而不是被

社会的压力打败。

答:______

略

【情境任务清单】

15.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)《促织》整个故事情节有三大转折,中间一个是现实

的,前后两个是虚幻的。前后两个转折,求神问卜而得佳

虫和儿子身化促织而轻捷善斗,这两个神鬼怪异的情节,

将人间悲剧幻化成喜剧的形式,采用了浪漫主义与现实主

义相结合的手法,这种手法不但没有削弱对封建统治者的

谴责力量,反而蕴含着更为深沉的悲哀,这里寄托了作者

对成名的同情,对腐朽的封建统治者的谴责。请运用浪漫

主义手法,将秦观《鹊桥仙》(纤云弄巧,飞星传恨,银

汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。 柔

情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又

岂在朝朝暮暮。)改写成200字左右的片段。

(2)“异化”本是一个哲学术语,指主体在一定的发展阶段,

分裂出它的对立面,变成外在的异己的力量。在很多的文

学作品中,都存在“异化”这个主题。班级要举行一个以“

异化”为主题的阅读会,请大家搜集文学作品或者传说中

的异化故事,并和其他同学分享,谈谈自己的鉴赏感受。

(3)以下六张图片是卡夫卡《变形记》的书本封面,你觉得

哪一个和原文更匹配呢?

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(1)

示例:月朗星稀,天高云淡,天际划过一道

流星,飞逝之处皆是许愿祝福,世间男女,怎知天上疾

苦?牛郎织女正借流星传递彼此相思的悲恨。浩瀚银河两

岸,两人翘首相望,虽只一水间,却是不能语,这种苦

楚,也许只有七夕相会,才能稍慰相思。届时鹊桥相逢,

何其铭心彻骨,世间凡男俗女,怎能望其万一?欢娱万年

短,悲苦半刻长。二人柔情如水,也只寸短光阴,多少魂

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答:(2)略 (3)略

梦与君同。此刻相逢,犹疑是梦中;下次执手,又是遥遥

无期。魂牵梦绕,分别之际,相看泪眼,恋之不舍。殊不

知,纵然山南海北,天涯地角,隔生离死,只要彼此情深

意笃,真情所向,又何必形影不离,朝夕相处呢?

第六单元

14 促织 *变形记(节选)

语文 必修下册

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:掌握课文重点的词语,归纳课本基础语言知识。

2.思维目标:具体把握小说的情节,掌握情节起伏跌宕的特点。

3.审美目标:通过了解背景、分析人物形象去把握小说的主题。

4.文化目标:体会作者所要传达的思想,思考人的生存问题。

[情境导引 任务驱动]

《促织》是蒲松龄《聊斋志异》中的代表作,《变形记》是奥地利作家弗朗茨·卡夫卡的成名作。蒲松龄的《促织》和卡夫卡的《变形记》虽然都通过“变形”表达了作者对人的生存状态的关注,对社会的感知,但是其创作背景、主题思想与创作动机、艺术特征等方面是不一样的,正是这种不一样成就了不同时代背景下两部描述社会变形现象的经典之作。今天,就让我们走进这两篇小说,品味风格迥异的变形故事。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

(1)自主学习,借助“课文助读”读懂文本内容;

(2)通过完成“字音、字形、通假字、词语、词类活用、古今异

义、翻译句子、词语解释”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读《促织》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①________ ②________

失虫

斗虫

2.阅读《变形记(节选)》全文,依据提示补充空缺内容。

答:①_____________ ②________________

善良

人性的摧残

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:分析人物心理

3.《促织》一文不仅长于讲故事,而且在细节描写和塑造、

刻画人物方面有突出成就,试以文中对成名的心理描写为

例,重点分析说明。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

在成名因“征促织”而引出的一部悲喜剧中,作者出

色地描写了他的心理变化。“征促织”的事情一执行,成名

计出无门,又遭杖责,于是“忧闷欲死”,“转侧床头,惟

思自尽”,一开始便走投无路,被逼入绝境。后得驼背巫

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

指点,捕得“巨身修尾”之佳虫,便“大喜”,“举家庆

贺”,并对其“备极护爱”。但是成子误伤蟋蟀,因惊惧

而投井自尽。成名起初“怒索儿”,继而“化怒为悲,抢

呼欲绝”,后小儿“半夜复苏”,夫妻虽“心稍慰”,但

见“蟋蟀笼虚”,成名又“气断声吞”“自昏达曙”“僵

卧长愁”。后得儿魂化之蟋蟀,起初“惴惴恐不当意”,

担心交不了差。当村中少年持“蟹壳青”强与小虫搏斗

时,他“自增惭怍”,在少年强求之下,“顾念蓄劣物终

无所用,不如拼博一笑”。当小虫角逐得胜,成名这才转

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

忧为喜,且大喜过望。不料,鸡啄小虫,“成骇立愕呼”,

紧急关头,更是“仓猝莫知所救,顿足失色”,当小虫出

奇制胜时,“成益惊喜”。真是又惊又惧,忽喜忽悲。成

名的心情变化,全因为一只促织关系着自家性命,统治者

爱好“促织之戏”,使成名这样的老实人在精神上受尽折

磨。因皇帝的一件小小玩物,被弄得死去活来。出色的心

理描写,凸现了皇帝骄奢淫逸的罪恶。(能答出通过心理描

写突出成名的心情变化,从而揭示当时的社会现实即可)

4.《变形记》善于勾画人物内心世界,小说进行心理描写的

手法有哪些?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

小说用内心独白、回忆、联想、幻想等手法,去表

现人物的心理活动。他不断地回忆、联想过去和今后的事

情,不时由于恐惧焦虑、痛苦和绝望而产生幻想、幻觉,

并且在自由联想中经常出现时空倒错、逻辑混乱、思维跳

跃等情况,具有一定的意识流特征。

微任务4:体悟小说叙事

5.《促织》开头就告诉我们故事发生在明朝的宣德年间,是

不是表明作者只是在讲一个发生在前朝的故事?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________

不是。蒲松龄主要生活在清朝康熙年间,《聊斋志异》

虽托事狐怪,却生动地描述、反映了清初社会生活的各个

方面。由于当时文字狱大行其道,《促织》使用了讲前朝

故事的“障眼法”,但作品对社会黑暗的揭露可谓淋漓尽

致,具有深刻的现实意义。

本文是《聊斋志异》中深刻揭露黑暗现实的篇章之一。作

品是以斗促织的宫廷嬉戏作为引线,由于宫廷的倡导,而

形成地方上的按期征收的“定例”。这对百姓是灾难,而

对封建官僚却是媚上取宠、受赏升迁的好时机。可见由上

而下的封建官僚体制是造成民不堪命的根源。作品所揭露

的正是作者所处的黑暗现实,但作者对此采取了曲笔,开

头即指明故事发生年代为明代“宣德间”,这样既可以放

开去写,又可以避开“文网”的迫害,这也是“借古讽

今”的一种笔法。

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________

微任务5:探寻小说主旨

6.《促织》熔铸着蒲松龄一生的辛酸、深广的忧愤。作者在

文中批判了什么?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)他批判了造成民不堪命的社会根源。成名的入邑

庠、发大财,官员的得奖赏、获升迁,完全取决于皇帝的

偶一欢喜。这是何等的荒诞! (2)由上而下的众多的贪官

污吏构成了一个庞大的官僚系统,给人民带来了深重的苦

难。作者批判的矛头直指整套封建官僚机构。(3)作者还把

批判的矛头指向整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________

倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质朴是不为人所称道

的一种品质,而自私、奸诈、凶恶成了人们竞相学习的“

生存品质”。那些具备最美好品德的质朴的人们怎么能够

守护自己人性的一方净土呢?

微任务6:走进批判思维

7.有的学者认为,《促织》谴责和讽刺了作者生活的那个时

代的封建取士制度。你能否从本文及相关内容中找到支持

这种说法的依据?

观点一:蒲松龄的书生身份支持这种说法。蒲松龄在

当时是一介书生,他十九岁就考中了秀才,但其后屡试不

第。以后几十年的时间里有多少愁苦和忧愤,恐怕只有寒

窗苦读的蒲松龄自己才会体会得到。《促织》中的成名“操

童子业,久不售”,他不仅默默无闻,而且穷困潦倒,惨遭

答:

责打,忧闷欲死。他的这种遭遇与蒲松龄的遭遇很相似。

但成名因为进贡了一只奇异的促织一举成名,富贵起来,

而蒲松龄却没有如此的机遇。这样一种价值颠倒的现象,

再加上主人公“成名”(取“因科举而成就大名”之意)的命

名,就使其有了社会象征意义,也就有了对封建取士制度

虚伪性的批判和对其欺骗性的揭露、讽刺之深意。

观点二:文本的语义逻辑可支持这种说法。读《聊斋志

异》,读者会注意到有些篇尾“异史氏曰”的评论。实际

上,“异史氏曰”一类的话常常是蒲松龄用来传达自己的

写作主旨的,它应该成为读者理解《聊斋志异》文旨的依

据。《促织》的篇尾亦有“异史氏曰”,我们可将其看作

对本篇主旨的传达。理解这段话的意蕴,关键在于对“以

蠹贫”的理解。“蠹”这个词是用来比喻什么的呢?在课

下注释中,“蠹”的词义为“蛀虫,这里用来比喻胥吏”。

成名没有进贡促织时,“操童子业,久不售”,无论怎么

努力也无法考中,因而被胥吏侵害。进贡促织,官吏“嘱

学使俾入邑庠”,不用读书也能中秀才。在“异史氏曰”

这部分中,“以蠹贫,以促织富”一句意在说明:成名因

为胥吏侵害而贫穷,又因为进贡促织而富有,以致“一人

飞升,仙及鸡犬”,这种强烈的对比艺术和含蓄的曲笔艺

术,谴责和讽刺了作者生活的时代的封建取士制度。

8.有人说《变形记》描述了一个“真实而荒诞的世界”,对

此,你是怎么认识的?请探究作答。

观点一:它真实地表现了西方现代资本主义社会里人

的异化。在西方现代资本主义社会人被“物”(金钱、机器、

产品、生产方式等)驱使、胁迫、统治而不能自主,成为“

物”的奴隶,进而失去人的本性,变为非人。《变形记》的

主人公格里高尔的故事正是人异化为非人这一哲学生存现

状的体现。

答:

观点二:作品还表现了在现代社会里人的一种生存恐惧。

人变甲壳虫,在这里象征着莫名其妙的巨大灾难的降临,

这种人不能掌握自己命运的感觉表现了现代西方人的某种

精神状态,尤其是进入20世纪以后,两次世界大战的灾

难、周期性的经济危机、超级大国的军备竞赛、核战争的

威胁、环境污染和自然界生态平衡的破坏,这一切使人们

对未来的命运处于一种不可知的恐惧状态之中。《变形记》

中格里高尔的命运正反映了这种精神状态本质的东西。

[联读——比较与探究]

微任务7:拓展比较阅读,联系挖掘探究

(一)课内联读

9.《促织》和《变形记》两篇小说在人物设置上有什么相似

点?

这两个家庭所处的社会关系非常相似。

成名是社会最底层的小官吏,由于生性善良不忍心欺压百

姓,上交蟋蟀的任务成为这个家庭一个非常沉重的负担,

买蟋蟀需要支出高昂的费用,交不出蟋蟀又要遭到毒打,

答:

成名一家就是在这样的夹缝中求生存,抓来的那只蟋蟀就

成了他们一家最后的一线生机,所以在抓来的那只蟋蟀“股

落腹裂,斯须就毙”后,成名恐惧得“如被冰雪”。格里高尔

是一个最普通的旅行推销员,每天必须兢兢业业地上班拼

业绩,不能有任何一点偷懒和怠惰。他发现自己变成甲壳

虫并起不了床的时候,公司的协理亲自来到他家催促,并

表示不能相信他是可以因病请假的。这两个家庭都是在整

个社会的挤压之下不断挣扎,却无力反抗。

10.试分析《促织》和《变形记》两篇小说所讲述的故事中的

“变形异化”的结局的异同点。

都体现出了同样的消极思想,就是人对黑暗社会的无能为力

成名的儿子化身蟋蟀,使他的家庭不仅摆脱了悲惨的境地,反而因此飞黄腾达,悲剧变成了喜剧,形成了一个大团圆的结局

格里高尔的变形不仅是悲剧性的,而且形成一种荒诞,这种从现实生活中抽象出来的荒诞世界,虽然与人类的生活常识背道而驰,却反映了当时人类世界的一种内在的本质

11.成名之子与格里高尔的变形有何异同?

在这两个故事中,发生变形的主体都是一个家庭中儿子的角色。他们都是在恐惧或是肩负着巨大的压力的情况下发生变形的

成名之子的变形是“自愿”的,是为挽救全家性命弥补自己的过失而自觉为之的;成名之子的变形是身体虽在,魂灵却离身而去

格里高尔的变形是非自觉的,一觉醒来,已“面目全非”,尽管做了种种恢复人形的努力,却最终还是成了“非人”;格里高尔的变形是外形变了,但思想意识、情感仍然正常。

(二)课外联读

12.阅读下面三则材料,完成后面的题目。

【解析】 “贴”是抵押的意思。

C

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项

是( )

A.“宣宗”是谥号,即古代帝王死后在太庙里立室奉祀时

被追尊的名号。

B.“知府”别称“太守”“府尹”,是古代地方官职名,是州

府一级最高长官,掌一府之政令。

C.“天子”是封建社会的统治阶级把他们的政权说成是受

天命建立的,因此称国王或皇帝为天的儿子。

D.“跬步”,古代跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,引

申至举步、迈步,也形容极近的距离、数量极少等。

【解析】 “宣宗”是庙号。

A

(3)材料一是一大悲剧,蒲松龄改写的《促织》却是“喜

剧”,两文比较,还有哪些不同?

答:______________________________________________

____________________________

①用骏马来换蟋蟀;②妻失促织,惧而自缢;③鸡

啄食促织;④夫亦自杀。

(4)材料一和材料二这两则史料在蒲松龄的《促织》里是否

都用上了?第一则史料和成名一家的遭遇很相似,并已具

备一个完整故事的轮廓,为什么不按照这个故事的轮廓来

展开情节,而要另外虚构一些离奇、虚幻的情节?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________

这两则材料在《促织》里都用上了,只是进行了改

造。这说明作者借讲明朝宣德年间事来揭露现实黑暗不是

毫无根据的,而是有真实的历史做依据的。作者虚构这些

虚幻情节,不仅仅是为了引人入胜,也不是为离奇而离

奇,而是通过这样曲折离奇、波澜迭起的情节,来强有力

地揭露社会的黑暗、统治集团的腐朽,从而实现自己的创

作意图。

微任务8:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

促织秋语三味

一 鸣

每逢金秋,在住家附近的草丛中,街旁绿地的深处,公园林间的山石旁,总会听到雄性蟋蟀的鸣叫。蟋蟀“颜值”高,鸣声凄美且富有灵性,颇受人们怜爱。我国不少著名作家都对蟋蟀情有独钟,以其为素材,创作出了脍炙人口的名篇佳作。

蒲松龄《聊斋志异》中的《促织》,是一篇具有深刻社会意义的小说。它通过描写主人公成名被迫交纳蟋蟀而备受摧残,

几乎家破人亡的故事,反映了封建皇帝荒淫无道,巡抚、县令、胥吏横征暴敛的罪恶现实,寄托了作者对受欺凌迫害百姓的深切同情。尤其是成名之子魂化蟋蟀的神来之笔,既奇崛又凄楚。而“虫翘然矜鸣,似报主知”之得胜之鸣,更堪称耐人寻味的悲壮之歌。

鲁迅先生在其名篇《从百草园到三味书屋》中,将蟋蟀的叫声加以美化、诗化,将儿童对昆虫发出的音乐美的痴迷渲染到极致:“单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴……”小小的昆虫俨然成了演奏家。蟋蟀鸣叫靠的是双翅摩擦发声,以弹琴喻之,形象

生动,自然贴切。蟋蟀的鸣叫亮而不噪,重复而不单调,优美而不炫美;独唱清新空灵,合唱音韵丰富成交响。

每读鲁迅先生关于蟋蟀的美文,我便会生出时光不可逆的嗟叹。金色童年与小伙伴在草丛中无忧无虑听蟋蟀弹琴的快乐时光,撩拨着我老迈而迟钝的思绪。往日美好亲吻大自然小生灵的“稚”记,却难抚慰现实“躲进小楼成一统”的孤寂。正在上小学的孙子本应有个轻松的国庆、中秋假期,这亦可成为我带着他走进公园旧梦重温,共听蟋蟀弹琴的良机,可儿媳一句“提高班还上不过来呢”的提醒,令我欲言又止。

蟋蟀又名促织(亦称趋织),寓秋后天气渐凉,其便以翅鸣发出声明(鸣),督促人们纺纱织布制作棉衣,以抵御寒冬来袭。《尔雅·释虫》曰:“蟋蟀,蛩。”郭璞注:“今促织 也。”有的地方将促织喻为纺织娘。这又让我想起上小学时课本上的一首抨击旧社会的民谣:“纺织娘,没衣裳;泥瓦匠,住草房;织席 的,睡凉炕……”如今,劳动者的生活状况大大改观了。

蟋蟀俗称“百日虫”,它在竭力提示人类勤织迎寒的同 时,其生命却与我们渐行渐远。这不由得让我想起天津时调表演艺术家王毓宝在《秋景》中的唱词:“虽然它有翅不能腾飞,

严霜一打把它的命儿追。”蟋蟀在为草野传递“正能量”的同时,却为自己唱响了凄美的挽歌。其身生双翅不为“飞黄腾达”,只为“信息传达”。

蟋蟀的虫体还可入药。鲁迅在《父亲的病》中说,他父亲患水肿病,请名医开药方,方中有“蟋蟀一对”。小注:“要原配,即本在一窠中者。”鲁迅奚落道:“似乎昆虫也要贞 洁,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。”《中国药用动物志》载,蟋蟀药名为将军、秋虫,捕获后用开水烫死晒干或烘 干,主治水肿、小便不利等症。看来,小小蟋蟀是有令人敬佩的献身精神的。

品味蟋蟀秋鸣清纯的乐动,我们呼唤童真稚趣的延承;品味促织翼鸣的励勤鼓动,我们应为自己由于懈怠将曾经的机缘轻弃而懊悔;品味秋虫晚秋谢幕曲的悲壮,我又想起乒坛前世界单打冠军容国团关于“人生能有几回搏”之珍惜韶光的启 问。

【深度点评】本文以物入文,物语即情语,文章以蟋蟀为线,纵横古今,展开联想,形散神聚,感悟人生。开篇切入巧妙,触物联想,以“我国不少著名作家都对蟋蟀情有独钟,以其为素材,创作出了脍炙人口的名篇佳作”引领下文。

墙上的斑点(节选)

伍尔夫

大约是在今年一月中旬,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。为了要确定是在哪一天,就得回忆当时我看见了些什么。现在我记起了炉子里的火,一片黄色的火光一动不动地照射在我的书页上,壁炉上圆形玻璃缸里插着三朵菊花。对啦,一定是冬天,我们刚喝完茶,因为我记得当时我正在吸 烟,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。我透过香烟的烟雾望过去,目光在火红的炭块上停留了一下,过去关于在城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜的幻觉又浮现在我脑际,我

想到无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色岩壁的侧坡。这个斑点打断了我这个幻觉,使我觉得松了一口气,因为这是过去的幻觉,是一种无意识的幻觉,可能是在孩童时期产生的。墙上的斑点是一块圆形的小印迹,在雪白的墙壁上呈暗黑色,在壁炉上方大约六七英寸的地方。

我们的思绪是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜事物,像一群蚂蚁狂热地抬一根稻草一样,抬了一会儿,又把它扔在那里……如果这个斑点是一只钉子留下的痕迹,那一定不是为了挂一幅油画,而是为了挂一幅小肖像画——一幅鬈发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。它当然

是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。他们就是这种人家——很有意思的人家,我常常想到他们,都是在一些奇怪的地方,因为谁都不会再见到他们,也不会知道他们后来的遭遇了。据他说,那家人搬出这所房子是因为他们想换一套别种式样的家具,他正在 说,按他的想法,艺术品背后应该包含着思想的时候,我们两人就一下子分了手,这种情形就像坐火车一样,我们在火车里看见路旁郊外别墅里有个老太太正准备倒茶,有个年轻人正举起球拍打网球,火车一晃而过,我们就和老太太以及年轻人分了手,把他们抛在火车后面。

但是,我还是弄不清那个斑点到底是什么;我又想,它不像是钉子留下的痕迹。它太大、太圆了。我本来可以站起来,但是,即使我站起身来瞧瞧它,十之八九我也说不出它到底是什么;因为一旦一件事发生以后,就没有人能知道它是怎么发生的了。唉!天哪,生命是多么神秘!思想是多么不准确!人类是多么无知!为了证明我们对自己的私有物品是多么无法加以控制——和我们的文明相比,人的生活带有多少偶然性啊——我只要列举少数几件我们一生中遗失的物件就够了。就从三只装着订书工具的浅蓝色罐子说起吧,这永远是遗失的东西当中丢失得最神秘的几件——哪只猫会去咬它们,哪只老鼠会去

啃它们呢?再数下去,还有那几个鸟笼子、铁裙箍、钢滑冰 鞋、安女王时代的煤斗子、弹子戏球台、手摇风琴——全都丢失了,还有一些珠宝,也遗失了。有乳白宝石、绿宝石,它们都散失在芜菁的根部旁边。它们是花了多少心血节衣缩食积蓄起来的啊!此刻我四周全是挺有分量的家具,身上还穿着几件衣服,简直是奇迹。要是拿什么来和生活相比的话,就只能比作一个人以一小时五十英里的速度被射出地下铁道,从地道口出来的时候头发上一根发针也不剩。光着身子被射到上天脚 下!头朝下脚朝天地摔倒在开满水仙花的草原上,就像一捆捆棕色纸袋被扔进邮局的输物管道一样!头发飞扬,就像一匹

赛马会的跑马尾巴。对了,这些比拟可以表达生活的飞快速 度,表达那永不休止的消耗和修理;一切都那么偶然,那么碰巧。

【深度点评】《墙上的斑点》是伍尔夫的第一部意识流小说,本文节选的是小说的开头部分。小说描写主人公在一个普通日子的平常瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的飘逸流动,产生一系列幻觉和遐想。主人公一会儿由斑点联想到钉 痕、挂肖像的前任房客;一会儿从对斑点的疑惑联想到生命的神秘、思想的不准确性和人类的无知……小说打破了传统小说的既定俗套,通过人物头脑中的瞬间印象和冥想、内心的活动和情绪的变化,思接千载,视通万里,以此反映生活的本质,揭示永恒的真理。

13.下列对这两篇文章的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.《促织秋语三味》一文标题有物,题目是“三味”,文

章用蟋蟀的“悲壮之味”“时光之味”“劳动之味”三味构

建全文。

B.《墙上的斑点》这篇小说是纯正的意识流作品,小说

注重表现发生在人头脑中的东西,即意识的流动。

C.《墙上的斑点》这篇小说看得出作者精神上沉重的负

担和心理上的压抑。

D.《墙上的斑点》线索清晰,借助空间的变化,运用丰

富的想象,表达了作者灵动多变的意识活动。

【解析】 “借助空间的变化”不符合实际。

D

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.蒲松龄《聊斋志异》(北京十月文艺出版社)

2.作者:[奥地利]弗朗茨·卡夫卡/ 译者:韩瑞祥《卡夫卡小说

全集》(人民文学出版社)

单篇阅读

1.贝克特《一个黑夜》

2.卡夫卡《饥饿艺术家》

3.陀思妥耶夫斯基《永远的丈夫》

微任务9:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

14.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例一:廉洁是我们中华民族的传统美德,东汉著名学者

王逸在《楚辞·章句》中注释说:“不受曰廉,不污曰洁。”

也就是说不接受他人馈赠的钱财礼物,不让自己清白的人

品受到玷污,就是廉洁。“廉”是清廉,就是不贪取不应得

的钱财;“洁”是洁白,就是指人生光明磊落的态度。清楚

一点说,廉洁就是说我们做人要有清清白白的行为、光明

磊落的态度。古往今来,有许许多多的先人把“廉洁”二

字看得像生命一样,甘愿为“廉洁”二字奉献终生,他们

不仅留下了千秋万世的美名,而且也留下了“两袖清风”

“高风亮节”等激励后人的高尚品德,使我们明白做人的

道理,从而有了做人的更高追求。

示例二:其实与其说是社会让格里高尔“变形”,不如说是

他自己选择了“变形”。摆脱自己的人形,逃离人的世界,

这在格里高尔而言完全是为了不再继续昨天的噩梦。于

是,格里高尔异化了。可是这种方式并没有使得格里高尔

的命运走向期待的幸福,走向光明,相反加速了他的灭

亡。格里高尔也和甲虫一样,只能无奈地面对这悲惨的结

局。他们讲述着痛苦,阐释着痛苦,逃避着痛苦,然后陷

入更深的痛苦中。越是生存得痛苦,就越是不知道反抗,

只想躲避,隐藏自己。在这样不能满意的环境里,选择了

最弱的方式——逃避,来求得暂时的心理安宁。我们不禁

为书中主人公的悲剧命运而感到难过,不断感伤,社会的

压力无形之中可以改变很多,过去的社会如此,现在的社

会也是如此。人们每天承受着巨大的压力,学习、工作、

生活、房子、贷款,越来越多的人被社会打败,向社会屈

服。社会是无法改变的,那么我们就应该提高自己的承受

能力,不断地适应社会,这样才能够生存下去,而不是被

社会的压力打败。

答:______

略

【情境任务清单】

15.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)《促织》整个故事情节有三大转折,中间一个是现实

的,前后两个是虚幻的。前后两个转折,求神问卜而得佳

虫和儿子身化促织而轻捷善斗,这两个神鬼怪异的情节,

将人间悲剧幻化成喜剧的形式,采用了浪漫主义与现实主

义相结合的手法,这种手法不但没有削弱对封建统治者的

谴责力量,反而蕴含着更为深沉的悲哀,这里寄托了作者

对成名的同情,对腐朽的封建统治者的谴责。请运用浪漫

主义手法,将秦观《鹊桥仙》(纤云弄巧,飞星传恨,银

汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。 柔

情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又

岂在朝朝暮暮。)改写成200字左右的片段。

(2)“异化”本是一个哲学术语,指主体在一定的发展阶段,

分裂出它的对立面,变成外在的异己的力量。在很多的文

学作品中,都存在“异化”这个主题。班级要举行一个以“

异化”为主题的阅读会,请大家搜集文学作品或者传说中

的异化故事,并和其他同学分享,谈谈自己的鉴赏感受。

(3)以下六张图片是卡夫卡《变形记》的书本封面,你觉得

哪一个和原文更匹配呢?

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(1)

示例:月朗星稀,天高云淡,天际划过一道

流星,飞逝之处皆是许愿祝福,世间男女,怎知天上疾

苦?牛郎织女正借流星传递彼此相思的悲恨。浩瀚银河两

岸,两人翘首相望,虽只一水间,却是不能语,这种苦

楚,也许只有七夕相会,才能稍慰相思。届时鹊桥相逢,

何其铭心彻骨,世间凡男俗女,怎能望其万一?欢娱万年

短,悲苦半刻长。二人柔情如水,也只寸短光阴,多少魂

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答:(2)略 (3)略

梦与君同。此刻相逢,犹疑是梦中;下次执手,又是遥遥

无期。魂牵梦绕,分别之际,相看泪眼,恋之不舍。殊不

知,纵然山南海北,天涯地角,隔生离死,只要彼此情深

意笃,真情所向,又何必形影不离,朝夕相处呢?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])