四川省绵阳南山双语中学校2022-2023学年高二上学期半期考试生物试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省绵阳南山双语中学校2022-2023学年高二上学期半期考试生物试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 152.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 05:51:11 | ||

图片预览

文档简介

2022 年 11 月

绵阳南山双语中学 2022 年秋季高 2021 级半期考试 生 物 试 题

本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷共 8 页;答题卡共 2 页。满分 90 分,考 试时间 80 分钟。

注意事项:

1 .答题前,考生务必将自己的学校、班级、姓名用 0 .5 毫米黑色签字笔填写清楚,同 时用2B 铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏 目内。

2 .选择题使用2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净 后再选涂其它答案;非选择题用 0 .5 毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题 区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

3 .考试结束后将答题卡收回。

一、选择题 (本题包括 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题意。)

1 .基因突变、基因重组和染色体变异的共同点是

A .改变了基因的遗传信息 B .改变了个体的遗传信息

C .产生了新的基因 D .对生物个体利大于弊

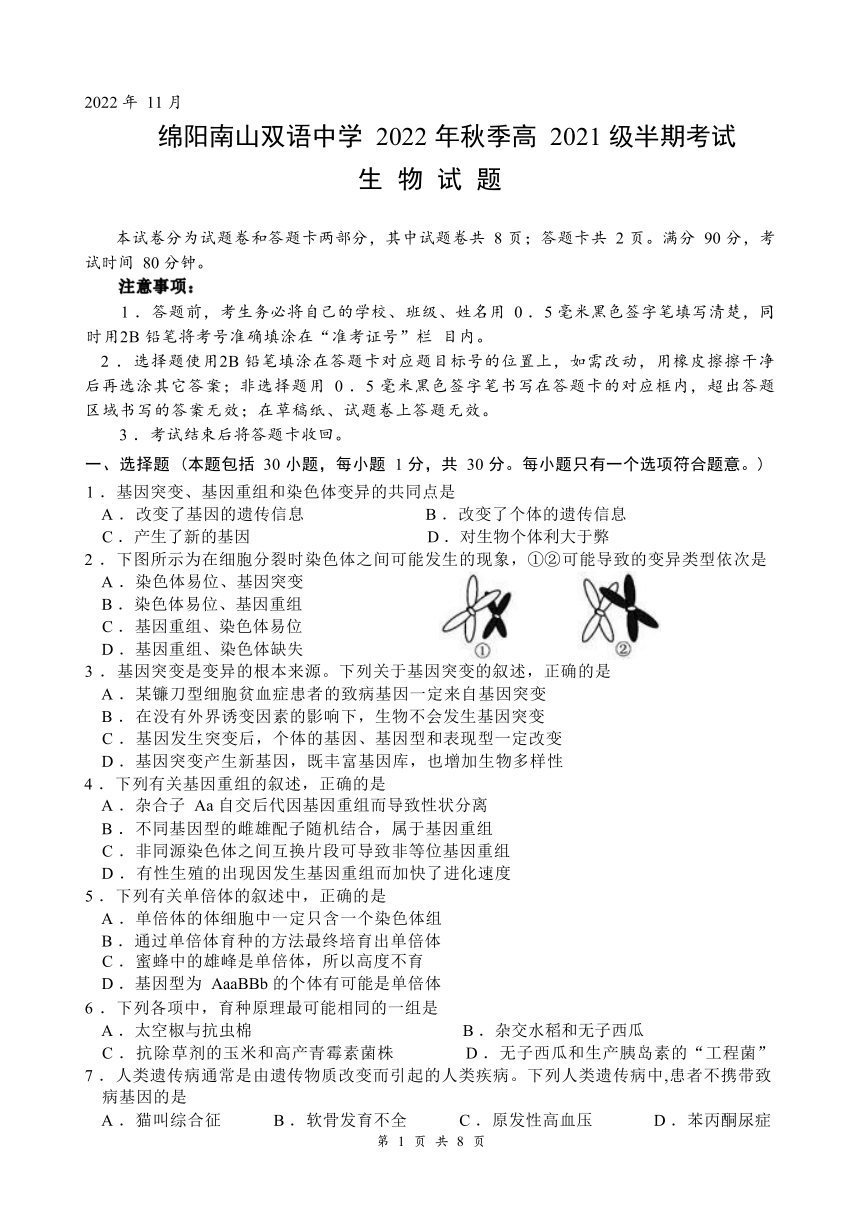

2 .下图所示为在细胞分裂时染色体之间可能发生的现象,①②可能导致的变异类型依次是

A .染色体易位、基因突变

B .染色体易位、基因重组

C .基因重组、染色体易位

D .基因重组、染色体缺失

3 .基因突变是变异的根本来源。下列关于基因突变的叙述,正确的是

A .某镰刀型细胞贫血症患者的致病基因一定来自基因突变

B .在没有外界诱变因素的影响下,生物不会发生基因突变

C .基因发生突变后,个体的基因、基因型和表现型一定改变

D .基因突变产生新基因,既丰富基因库,也增加生物多样性

4 .下列有关基因重组的叙述,正确的是

A .杂合子 Aa 自交后代因基因重组而导致性状分离

B .不同基因型的雌雄配子随机结合,属于基因重组

C .非同源染色体之间互换片段可导致非等位基因重组

D .有性生殖的出现因发生基因重组而加快了进化速度

5 .下列有关单倍体的叙述中,正确的是

A .单倍体的体细胞中一定只含一个染色体组

B .通过单倍体育种的方法最终培育出单倍体

C .蜜蜂中的雄峰是单倍体,所以高度不育

D .基因型为 AaaBBb 的个体有可能是单倍体

6 .下列各项中,育种原理最可能相同的一组是

A .太空椒与抗虫棉 B .杂交水稻和无子西瓜

C .抗除草剂的玉米和高产青霉素菌株 D .无子西瓜和生产胰岛素的“工程菌”

7 .人类遗传病通常是由遗传物质改变而引起的人类疾病。下列人类遗传病中,患者不携带致 病基因的是

A .猫叫综合征 B .软骨发育不全 C .原发性高血压 D .苯丙酮尿症 第 1 页 共 8 页

8 .八倍体小黑麦 (AABBCCDD) 是我国科学家利用普通小麦 (AABBCC ,每一个字母表示 一个染色体组) 和黑麦 (DD) 杂交获得杂种幼苗后,经秋水仙素处理培育而成的高产小麦 新品种。下列说法正确的是

A .小黑麦减数分裂时同源染色体会联会紊乱

B .小黑麦的产生不需经过长期的地理隔离

C .小黑麦是普通小麦与黑麦共同进化的产物

D .小黑麦的单倍体含 4 个染色体组,是可育的

9 .下图为某植物细胞一个 DNA 分子中 a 、b 、c 三个基因的分布状况,图中 Ⅰ 、 Ⅱ片段为无 遗传效应的序列。下列有关变异类型的叙述,正确的是

A .a 中碱基对部分缺失,属于染色体变异

B .基因 a 、b 、c 全部缺失,属于染色体变异

C .在 Ⅰ 中插入一个外源基因,属于基因突变

D . Ⅰ 、 Ⅱ中的碱基对部分缺失,属于基因突变

10.右图为白色棉的培育过程。以下叙述正确的是

A .过程①造成的变异可在光学显微镜下观察

B .过程②造成的变异是随机的、不定向的

C .过程③说明染色体片段缺失纯合子有致死效应

D .过程④的操作是取粉红棉的花粉进行离体培养

11.下图为 DNA 分子在不同酶的作用下所发生的变化,图中依次表示限制性核酸内切酶、 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、解旋酶作用的正确顺序是

A .①③②④

B .①④②③

C .①②④③

D .①④③②

12.利用基因工程的方法,将乙肝病毒的抗原基因转移到大肠杆菌细胞内,就可以大量生产 重组乙肝疫苗。下列有关该技术的说法,正确的是

A .达到了定向改造细菌的目的 B .需要用到两种操作工具

C .不存在基因扩散的安全风险 D .重组乙肝疫苗就是失活的病毒

13.先天性丙种球蛋白缺乏症是由X 染色体上的隐性基因 (b) 控制的遗传病。患者表现为 血液中细胞明显减少,导致体内浆细胞减少、血清丙种球蛋白减少或缺失。下列相关叙述 正确的是

A .b 基因的频率与男性中的发病率相同 B .男性患者的 b 基因可能来自其祖父

C.可在患者的家系中调查该病的发病率 D.患者的特异性免疫能力不会出现缺陷

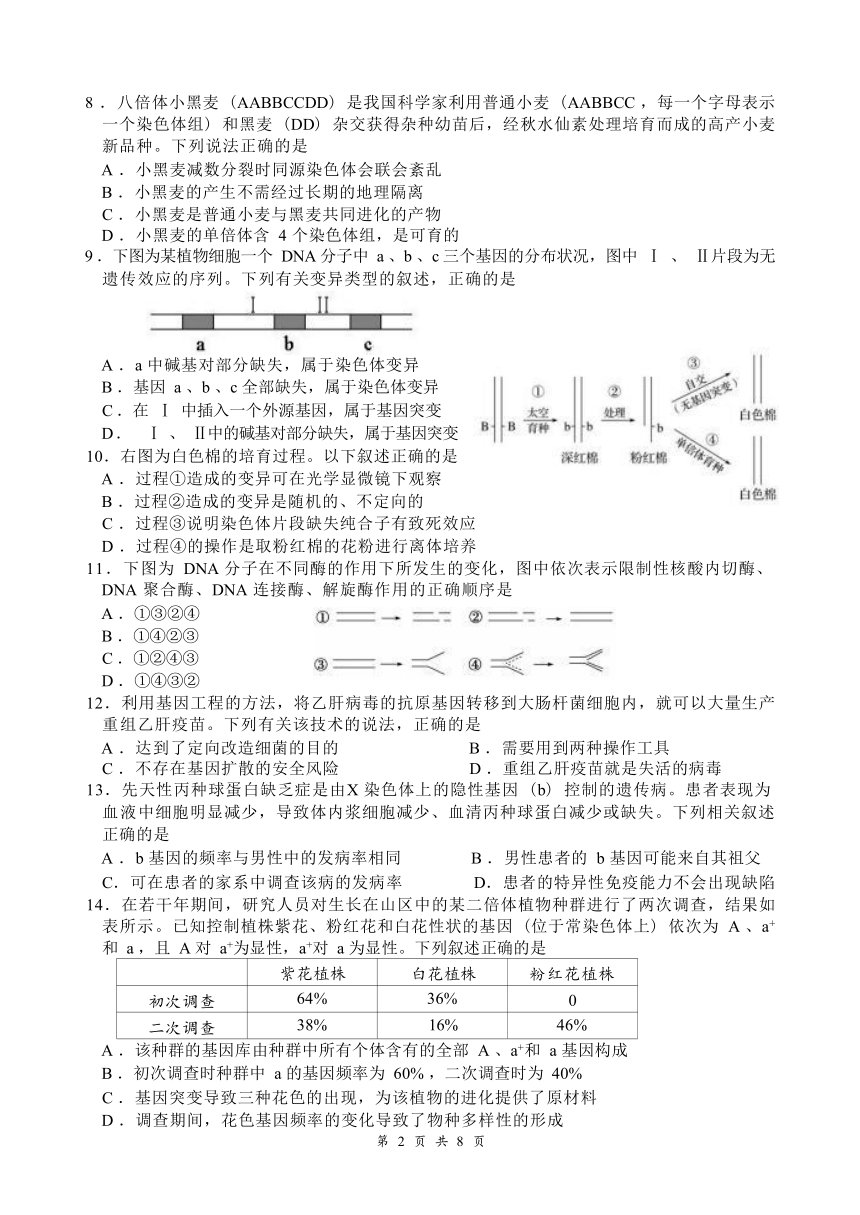

14.在若干年期间,研究人员对生长在山区中的某二倍体植物种群进行了两次调查,结果如 表所示。已知控制植株紫花、粉红花和白花性状的基因 (位于常染色体上) 依次为 A 、a+ 和 a ,且 A 对 a+为显性,a+对 a 为显性。下列叙述正确的是

紫花植株 白花植株 粉红花植株

初次调查 64% 36% 0

二次调查 38% 16% 46%

A .该种群的基因库由种群中所有个体含有的全部 A 、a+和 a 基因构成

B .初次调查时种群中 a 的基因频率为 60% ,二次调查时为 40%

C .基因突变导致三种花色的出现,为该植物的进化提供了原材料

D .调查期间,花色基因频率的变化导致了物种多样性的形成 第 2 页 共 8 页

15.如图表示长期使用某种农药后害虫种群密度的变化情况。下列叙述正确的是

A .A 点:种群中不存在有抗药性变异的个体

B .A→B :农药诱导害虫产生抗药性变异

C .A→C :种群中抗药性个体所占比例不断提高

D .C 点:抗药性基因的基因频率已经达到 100%

16.某地区共同生活着甲、乙两种动物,甲捕食乙, 两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是

A .乙物种的突变必然导致甲物种的突变

B .捕食者甲的存在对被捕食者乙有害无益

C . 甲、乙两物种在相互选择过程中共同进化

D . 甲、乙两个种群的基因频率没有发生改变

17.下列物质在血浆中都能找到的是

A .促胰液素、抗体、血浆蛋白 B .麦芽糖、二氧化碳、钾离子

C .RNA 聚合酶、氯离子、葡萄糖 D .脂肪酸、钠离子载体、胆固醇

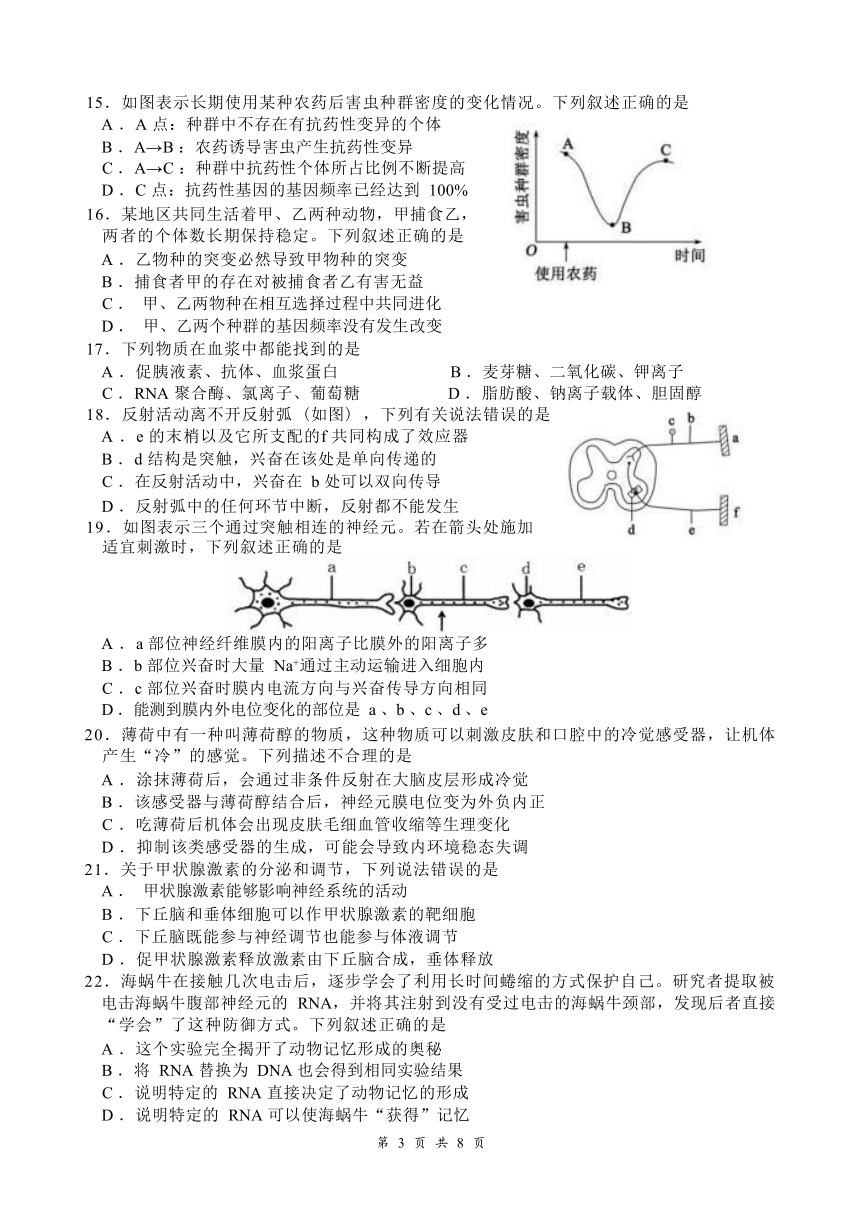

18.反射活动离不开反射弧 (如图) ,下列有关说法错误的是

A .e 的末梢以及它所支配的f 共同构成了效应器

B .d 结构是突触,兴奋在该处是单向传递的

C .在反射活动中,兴奋在 b 处可以双向传导

D .反射弧中的任何环节中断,反射都不能发生

19.如图表示三个通过突触相连的神经元。若在箭头处施加 适宜刺激时,下列叙述正确的是

A .a 部位神经纤维膜内的阳离子比膜外的阳离子多

B .b 部位兴奋时大量 Na+通过主动运输进入细胞内

C .c 部位兴奋时膜内电流方向与兴奋传导方向相同

D .能测到膜内外电位变化的部位是 a 、b 、c 、d 、e

20.薄荷中有一种叫薄荷醇的物质,这种物质可以刺激皮肤和口腔中的冷觉感受器,让机体 产生“冷”的感觉。下列描述不合理的是

A .涂抹薄荷后,会通过非条件反射在大脑皮层形成冷觉

B .该感受器与薄荷醇结合后,神经元膜电位变为外负内正

C .吃薄荷后机体会出现皮肤毛细血管收缩等生理变化

D .抑制该类感受器的生成,可能会导致内环境稳态失调

21.关于甲状腺激素的分泌和调节,下列说法错误的是

A . 甲状腺激素能够影响神经系统的活动

B .下丘脑和垂体细胞可以作甲状腺激素的靶细胞

C .下丘脑既能参与神经调节也能参与体液调节

D .促甲状腺激素释放激素由下丘脑合成,垂体释放

22.海蜗牛在接触几次电击后,逐步学会了利用长时间蜷缩的方式保护自己。研究者提取被 电击海蜗牛腹部神经元的 RNA,并将其注射到没有受过电击的海蜗牛颈部,发现后者直接 “学会”了这种防御方式。下列叙述正确的是

A .这个实验完全揭开了动物记忆形成的奥秘

B .将 RNA 替换为 DNA 也会得到相同实验结果

C .说明特定的 RNA 直接决定了动物记忆的形成

D .说明特定的 RNA 可以使海蜗牛“获得”记忆

第 3 页 共 8 页

23.下列关于神经调节和体液调节的叙述,错误的是

A .反应都比较迅速 B .作用途径存在差异

C .都有传递信息的物质 D .都存在分级调节的现象

24.下列关于动物激素调节的叙述,错误的是

A .饲料中添加甲状腺激素,可能使蝌蚪快速发育成小青蛙

B .延长光照可能会提高鸡的产蛋率,与其体内的雌性激素浓度有关

C .下丘脑功能受损的小狗抵御寒冷的能力可能会减弱

D .青少年误服含性激素的保健品,其体内的促性腺激素水平会较高

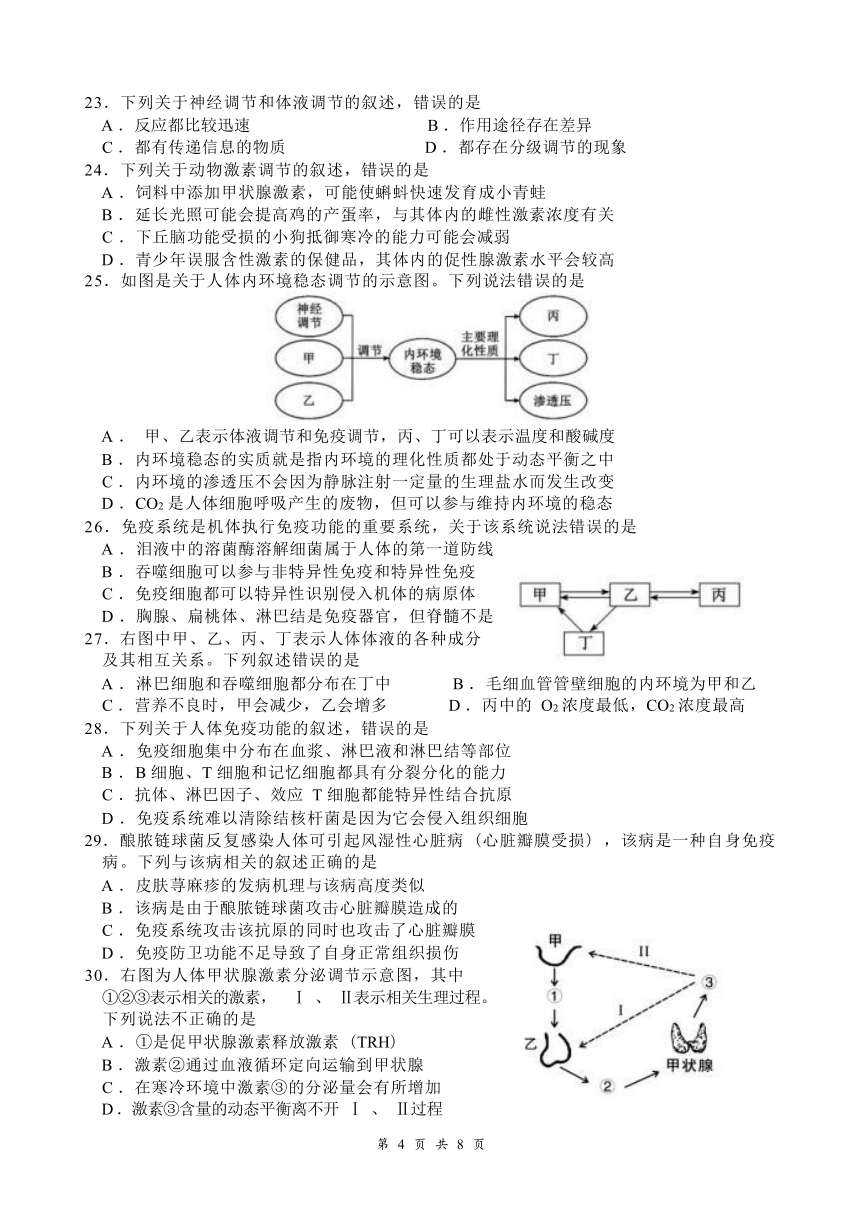

25.如图是关于人体内环境稳态调节的示意图。下列说法错误的是

A . 甲、乙表示体液调节和免疫调节,丙、丁可以表示温度和酸碱度

B .内环境稳态的实质就是指内环境的理化性质都处于动态平衡之中

C .内环境的渗透压不会因为静脉注射一定量的生理盐水而发生改变

D .CO2 是人体细胞呼吸产生的废物,但可以参与维持内环境的稳态

26.免疫系统是机体执行免疫功能的重要系统,关于该系统说法错误的是

A .泪液中的溶菌酶溶解细菌属于人体的第一道防线

B .吞噬细胞可以参与非特异性免疫和特异性免疫

C .免疫细胞都可以特异性识别侵入机体的病原体

D .胸腺、扁桃体、淋巴结是免疫器官,但脊髓不是

27.右图中甲、乙、丙、丁表示人体体液的各种成分 及其相互关系。下列叙述错误的是

A .淋巴细胞和吞噬细胞都分布在丁中 B .毛细血管管壁细胞的内环境为甲和乙

C .营养不良时,甲会减少,乙会增多 D .丙中的 O2 浓度最低,CO2 浓度最高

28.下列关于人体免疫功能的叙述,错误的是

A .免疫细胞集中分布在血浆、淋巴液和淋巴结等部位

B .B 细胞、T 细胞和记忆细胞都具有分裂分化的能力

C .抗体、淋巴因子、效应 T 细胞都能特异性结合抗原

D .免疫系统难以清除结核杆菌是因为它会侵入组织细胞

29.酿脓链球菌反复感染人体可引起风湿性心脏病 (心脏瓣膜受损) ,该病是一种自身免疫 病。下列与该病相关的叙述正确的是

A .皮肤荨麻疹的发病机理与该病高度类似

B .该病是由于酿脓链球菌攻击心脏瓣膜造成的

C .免疫系统攻击该抗原的同时也攻击了心脏瓣膜

D .免疫防卫功能不足导致了自身正常组织损伤

30.右图为人体甲状腺激素分泌调节示意图,其中

①②③表示相关的激素, Ⅰ 、 Ⅱ表示相关生理过程。 下列说法不正确的是

A .①是促甲状腺激素释放激素 (TRH)

B .激素②通过血液循环定向运输到甲状腺

C .在寒冷环境中激素③的分泌量会有所增加

D .激素③含量的动态平衡离不开 Ⅰ 、 Ⅱ过程

第 4 页 共 8 页

二、选择题 (本题包括 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

31.在归纳生物学结论时,常常用到“一定” 。下列叙述正确的是

A.一个染色体组中一定不存在同源染色体 B.单倍体的细胞中一定不存在同源染色体

C.基因突变一定会引起性状发生改变 D.糖尿病人的病因一定是不能产生胰岛素

32.近期在世界范围内流行的新型冠状病毒变种包括德尔塔毒株和奥密克戎毒株。研究表明, 德尔塔毒株中刺突蛋白的氨基酸突变位点有 15 处,而奥密克戎毒株中刺突蛋白的氨基酸 突变位点有 32 处。下列相关说法错误的是

A .新冠病毒的遗传物质是 RNA ,变异来源有基因突变和染色体变异

B .病毒变种在突变位点数量上的差异表明基因突变具有不定向性

C .病毒变种在传染性和毒性上的变化是病毒与宿主共同进化的结果

D .人体要依靠体液免疫和细胞免疫协调配合才可能将新冠病毒清除

33.动态突变是指基因中的碱基重复序列数目发生扩增,造成遗传物质不稳定的现象。重复 序列的拷贝数会随细胞分裂次数增多而增加,也会随世代传递而增加。碱基重复序列的重 复次数超过正常范围时就表现为疾病。下列有关动态突变的叙述,正确的是

A .动态突变属于染色体结构变异,可借助光学显微镜进行观察

B .在同一个体的不同细胞中,碱基重复序列的次数保持相同

C .发生动态突变基因的表达产物中不会有重复的氨基酸序列

D .动态突变可能导致某些遗传病在后代的发病年龄逐代提前

34.两条非同源染色体各自断裂后发生了互相移接,但未改变细胞中的基因总数,这种变异 属于染色体平衡易位,平衡易位携带者通常不会有异常表型。如图所示,某女性为一条 4 号染色体与一条 20 号染色体的平衡易位携带者,下列有关该女性的叙述,错误的是

A .体细胞中最多可以含有 25 种形态不同的染色体

B .与正常男性结婚后,不可能生出表型正常的孩子

C .两对同源染色体在减数分裂时会出现异常联会

D.基因检测不能用来确定胎儿是否为平衡易位携带者

35.来自苏云金杆菌的 crylAc 基因是基因工程中常用的 抗虫基因,其表达产物 Cry1Ac 是一种杀虫蛋白。研究 发现,小菜蛾因 abcc2 基因突变而产生了 CrylAc 抗性。 下列叙述正确的是

A .abcc2 基因突变为苏云金杆菌的进化提供原材料

B .在 CrylAc 的影响下 abcc2 基因的突变是定向的

C .在自然环境中该突变基因的频率不一定会升高

D .野生型小菜蛾和突变型小菜蛾之间存在生殖隔离

36.某高山峡谷内存在有限的“通道”,陆地蜗牛或爬行的昆虫可能会在“通道”处形成新 物种。下列分析正确的是

A .高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

B .爬行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种基因库相同

C .能飞翔的某种鸟类也会借助“通道”在峡谷两侧形成新物种

D .该现象说明有限的地理隔离也可能导致生殖隔离的形成

37.体育课上,同学们剧烈运动后大汗淋漓,对该过程中机体调节的叙述,不正确的是

A .运动时汗腺分泌增加,皮肤蒸发散热明显增加

B .肾上腺素的调节既升高血糖,又能提高呼吸频率

C .下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素含量减少

D .大脑渴觉中枢产生兴奋并引起主动饮水的行为

第 5 页 共 8 页

38.玉米籽粒颜色由胚决定,受 B 、b 与 D 、d 两对独立遗传的基因控制,存在 B 或 D 时籽 粒为紫色,缺少 B 和 D 时籽粒为白色。研究人员用下图的杂交方案筛选突变体 (R) 与普 通玉米杂交后代中的单倍体。若 F1 籽粒表现型 ① 时就一定获得了单倍体,此单倍体的 基因型为 ② 。①②两处的答案分别应为

A .紫色,BD

B .紫色,Bd 或 bD

C . 白色,Bd 或 bD

D . 白色,bd

39.已知药物 V 和肾上腺素具有相似的结构,现设计实验探究药物 V 和肾上腺素对小鼠耗氧 量的影响 (见下表) 。选取大小、生长状况相同的小鼠若干,均分为四组。每组小鼠按表 中所示注射药剂。下列分析错误的是

组别 注射药剂种类 耗氧量 ( ×103mL)

药物 V 肾上腺素

A 2 .0

B + 1 .7

C + 2 .5

D + + 2 .3

注:“+”表示注射该药剂

A .A 组应注射与其他各组药剂等量的生理盐水

B .药物 V 提升呼吸速率的幅度低于肾上腺素

C .化学结构相似的物质所起的作用不一定相同

D .药物 V 和肾上腺素对同一生理效应相互拮抗

40.下图表示冷空气过境前后心脑血管疾病患者 (病例组) 与健康人 (对照组) 体内三种物 质含量的变化。这三种物质均可以加速心脏跳动、增强心脏收缩、促进小动脉和静脉收缩 使人体应对寒冷环境。下列说法正确的是

A .三种物质均可以作为神经递质释放到内环境

B .病例组的多巴胺对气温降低的反应最为敏感

C .健康人的肾上腺素完全不参与应对寒冷环境

D .极寒天气会有利于心脑血管疾病患者的生存

三、非选择题 (本题包括 4 个小题,共 40 分。考生根据要求作答)

41. (10 分) 我国航天技术的进步,极大地促进了太空育种的发展。在太空中,航天专家将 水稻宽叶 KY 品系的萌发种子暴露在复杂的射线环境中进行诱变,获得了窄叶突变体 zy。

(1) 关于上述育种方案,下列叙述中正确的是_________ (多选) 。

A .利用了突变和基因重组的原理 B .产生的新性状大多数对生产不利

C .仅有少数种子会发生突变 D .不具备新性状的种子也可能发生了突变

第 6 页 共 8 页

(2) 太空育种可能诱发同一个体的任一基因发生突变,如:A 基因突变为 a 、B 基因突变为 b 、c 基因突变为 C … … ,这体现了基因突变具有_________ 的特点。

(3) 研究发现,窄叶突变基因位于 2 号染色体上。科研人员推测 2 号染色体上已知的三个 突变基因可能与窄叶性状出现有关。这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示。

突变基因 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

碱基变化 C→G C→A C→?

蛋白质 与野生型分子 结构无差异 与野生型有一个 氨基酸不同 长度比野生型 明显变短

①由上表推测,基因 Ⅰ 的基因突变 ______ (填“会”或“不会”) 导致窄叶性状。基因 Ⅲ中的碱基对发生了______ (单选) 。

A .增添 B .缺失 C .替换 D .缺失或替换 E .增添或缺失或替换

②野生型宽叶基因中的部分碱基序列如下图。该片段编码的氨基酸序列为“ … 甲硫氨酸- 精氨酸-谷氨酸-缬氨酸-天冬氨酸 … ” (甲硫氨酸的密码子为 AUG ,终止密码为 UAA、

(

…ATG

CGG

GAG

GT

A

GAT

…

…

TAC

GCC

C

TC

CAT

CT

A

…

)UGA 、UAG) 。

在基因Ⅱ中,箭头所指的碱基对 G//C 被替换为 T//A ,那么基因Ⅱ的该片段编码的氨基酸 序列为__________________________________________________。

在另一个突变基因中,箭头所指的碱基对 G//C 缺失,那么突变基因的该片段编码的氨基酸 序列为________________________________________。

42. (10 分) 吗啡是一种常见的镇痛剂,其作用机制如下图。长期使用吗啡很容易使机体产

生耐受性,科研人员对此进行了研究。

(1)伤害性刺激引起痛觉感受器产生兴奋并传至 形成痛觉。

吗啡可与 (填“感受器” 、“神经中枢” 、“效应器”)

中突触前神经元膜上的受体μ结合,从而抑制突触前膜释放递质 P,

阻止突触后膜上 Na+ ,阻断痛觉形成而发挥镇痛作用。

(2) 长期使用吗啡,机体会通过一系列调节使受体μ的敏感度和数量

(填“上升”、“下降”) ,从而产生对吗啡的耐受性,

这是一种 调节机制。

(3) 河鲀毒素 (TTX) 是一种毒性极高的神经毒素。为探究一定剂量的TTX 和吗啡联合用 药对吗啡耐受性的影响,科研人员选用 30 只小鼠随机分为 3 组,分别使用不同药物连续处 理 3 天,第 4 天将小鼠置于 55℃的热板上,测定其痛反应时间 (接受热刺激到发生舔后足或 抬后足并回头的时间) ,药物处理与结果如下表所示。

组别 药物处理 (连续 3 天) 痛反应时间 (s )

注射吗啡前 注射吗啡 30min 后

1 生理盐水 12.87 46.73

2 2 .5ml/kg 吗啡 13.96 15.51

3 2.5ml/kg 吗啡+1.0μg/kgTTX 11.90 28.72

注:实验中 TTX 的剂量不足以引起小鼠自主活动产生显著变化 ①注射吗啡前测定痛反应时间的目的是 。

②对比 1 、2 组实验结果可知: 。

③分析以上 3 组实验结果,实验结论是: 。

第 7 页 共 8 页

43. (10 分) 胰岛素是人体血糖调节中的重要激素,其释放受到机体的精确调控。下图表示 不同细胞在不同葡萄糖浓度时对葡萄糖的转运速率情况。请回答下列问题。

(1) 胰岛素由__________细胞产生,其生理功能是__________________________________。

(2) 人体细胞膜上葡萄糖转运载体 G 有多种类型,包括 G1 、G2 、G3 、G4 等。

①研究表明,转运载体 G1 分布于大部分成体组织细胞,其中红细胞含量较丰富,转运载体 G2 主要分布于肝脏细胞等。据图分析,两种转运载体中______与葡萄糖的亲和力更强,保障 该细胞在细胞外葡萄糖浓度_____时能以较高速率摄入葡萄糖。当血糖浓度增加至餐后水平 ( 10mmol/L)后,与红细胞相比,肝脏细胞_____________增加更快,此时肝脏细胞将摄入的葡 萄糖主要用于 。

②研究表明,转运载体 G3 主要分布于脑内的神经细胞,转运载体 G4 主要分布于肌肉和脂 肪细胞。不同组织细胞转运载体 G 种类的差异既有利于不同体细胞根据自身需要相对独立地 调控_____________________ ,又共同维持了____________ 的相对稳定。

44. (10 分) 新型冠状病毒为 RNA 病毒,主要通过人的口腔和呼吸道黏膜感染人体。下图 为人体免疫系统清除新冠病毒等抗原的部分过程示意图。请回答下列问题。

(1) 细胞甲为_______________,图中能够识别抗原的细胞有_______________。

(2) 抗体与抗原结合,从而抑制病原体的繁殖或_______________,进而被吞噬细胞吞噬消 化,分解后的产物去向是___________________________________。

(3) 经新冠疫苗免疫后的个体,感染新冠病毒后不易患病。请解释其中的免疫学原理:

。 __________________________________________________________________________

(4) 为防止疫情蔓延,请写出两条改进个人卫生或生活习惯的做法:

。 ___________________________________________________________________________

第 8 页 共 8 页

绵阳南山中学 2022 年秋季高 2021 级半期考试

生物试题参考答案及评分标准

说明:

1.生物学专有名词和专业术语出现错字、别字、改变了原含义等,扣 1 分/字 (或不得分)。

2.除参考答案外,其它合理答案应酌情给分。

选择题 共 50 分

(

.

...

)一、选择题 (本题包括 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题意。)

第 1 页 共 1 页

1------5 BBDDD

21---25 DDADB

6-----10 CABBB 11---15 BAACC 16---20 CACCA

26---30 CACCB

(

.

...

)二、选择题 (本题包括 10 小题。每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

31---35 AADBC 36---40 DCDBA

非选择题 共 40 分

三、非选择题 (本题包括 4 个小题,共 40 分。考生根据要求作答) 41. (10 分,除注明外,每空 2 分)

(1) BCD (答全得 2 分,不全得 1 分,答错得 0 分)

(2) 随机性 ( 1 分)

(3) 不会 ( 1 分) E

… 甲硫氨酸-精氨酸-天冬氨酸-缬氨酸-天冬氨酸 … …

… 甲硫氨酸-精氨酸-谷氨酸

42. (10 分,除注明外,每空 1 分)

(1) 大脑皮层 神经中枢 内流

(2) 下降 (负) 反馈

(3) ①做对照 ②小鼠对吗啡产生了耐受性 (2 分)

③TTX 与吗啡联合用药能一定程度上抑制吗啡耐受性产生 (或:降低耐受性) (2 分)

43. (10 分,除注明外,每空 1 分)

(1) 胰岛 B 促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平下降 (3

分,2+ 1 ,前一个要点答全得 2 分,不全得 1 分;答成“促进血糖去路之类”的答案,无误得 1 分;答出“降低血糖”的点得 1 分))

(2) ① (转运载体) G1 较低 (或偏低,过低) 葡萄糖摄入速率

合成为肝糖原储存起来 (多答氧化分解供能不扣分)

②葡萄糖的转运 (或吸收) 血糖浓度 (或含量)

44. (10 分,除注明外,每空 2 分)

(1) B 细胞 (1 分) 细胞甲和细胞丙 (1+ 1 分多答得 0 分)

(2) 对人体细胞的黏附 (侵染) (1 分)

一部分被回收利用,一部分排出细胞外 ( 1+ 1 分)

(3) 新冠疫苗相当于抗原,可引起免疫反应,产生相应抗体和记忆细胞;当机体感染新冠 病毒后,相应抗体可以迅速消灭病毒,记忆细胞迅速增殖分化形成浆细胞,浆细胞分泌大量 抗体也用于迅速消灭病毒 ( 1+ 1 分,疫苗引起的反应和感染新冠病毒后的结果各 1 分)

(4) 加强体育锻炼,戴口罩、勤洗手、多通风,保持社交距离等 (合理即可,答到 1 点给

1 分)

绵阳南山双语中学 2022 年秋季高 2021 级半期考试 生 物 试 题

本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷共 8 页;答题卡共 2 页。满分 90 分,考 试时间 80 分钟。

注意事项:

1 .答题前,考生务必将自己的学校、班级、姓名用 0 .5 毫米黑色签字笔填写清楚,同 时用2B 铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏 目内。

2 .选择题使用2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净 后再选涂其它答案;非选择题用 0 .5 毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题 区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

3 .考试结束后将答题卡收回。

一、选择题 (本题包括 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题意。)

1 .基因突变、基因重组和染色体变异的共同点是

A .改变了基因的遗传信息 B .改变了个体的遗传信息

C .产生了新的基因 D .对生物个体利大于弊

2 .下图所示为在细胞分裂时染色体之间可能发生的现象,①②可能导致的变异类型依次是

A .染色体易位、基因突变

B .染色体易位、基因重组

C .基因重组、染色体易位

D .基因重组、染色体缺失

3 .基因突变是变异的根本来源。下列关于基因突变的叙述,正确的是

A .某镰刀型细胞贫血症患者的致病基因一定来自基因突变

B .在没有外界诱变因素的影响下,生物不会发生基因突变

C .基因发生突变后,个体的基因、基因型和表现型一定改变

D .基因突变产生新基因,既丰富基因库,也增加生物多样性

4 .下列有关基因重组的叙述,正确的是

A .杂合子 Aa 自交后代因基因重组而导致性状分离

B .不同基因型的雌雄配子随机结合,属于基因重组

C .非同源染色体之间互换片段可导致非等位基因重组

D .有性生殖的出现因发生基因重组而加快了进化速度

5 .下列有关单倍体的叙述中,正确的是

A .单倍体的体细胞中一定只含一个染色体组

B .通过单倍体育种的方法最终培育出单倍体

C .蜜蜂中的雄峰是单倍体,所以高度不育

D .基因型为 AaaBBb 的个体有可能是单倍体

6 .下列各项中,育种原理最可能相同的一组是

A .太空椒与抗虫棉 B .杂交水稻和无子西瓜

C .抗除草剂的玉米和高产青霉素菌株 D .无子西瓜和生产胰岛素的“工程菌”

7 .人类遗传病通常是由遗传物质改变而引起的人类疾病。下列人类遗传病中,患者不携带致 病基因的是

A .猫叫综合征 B .软骨发育不全 C .原发性高血压 D .苯丙酮尿症 第 1 页 共 8 页

8 .八倍体小黑麦 (AABBCCDD) 是我国科学家利用普通小麦 (AABBCC ,每一个字母表示 一个染色体组) 和黑麦 (DD) 杂交获得杂种幼苗后,经秋水仙素处理培育而成的高产小麦 新品种。下列说法正确的是

A .小黑麦减数分裂时同源染色体会联会紊乱

B .小黑麦的产生不需经过长期的地理隔离

C .小黑麦是普通小麦与黑麦共同进化的产物

D .小黑麦的单倍体含 4 个染色体组,是可育的

9 .下图为某植物细胞一个 DNA 分子中 a 、b 、c 三个基因的分布状况,图中 Ⅰ 、 Ⅱ片段为无 遗传效应的序列。下列有关变异类型的叙述,正确的是

A .a 中碱基对部分缺失,属于染色体变异

B .基因 a 、b 、c 全部缺失,属于染色体变异

C .在 Ⅰ 中插入一个外源基因,属于基因突变

D . Ⅰ 、 Ⅱ中的碱基对部分缺失,属于基因突变

10.右图为白色棉的培育过程。以下叙述正确的是

A .过程①造成的变异可在光学显微镜下观察

B .过程②造成的变异是随机的、不定向的

C .过程③说明染色体片段缺失纯合子有致死效应

D .过程④的操作是取粉红棉的花粉进行离体培养

11.下图为 DNA 分子在不同酶的作用下所发生的变化,图中依次表示限制性核酸内切酶、 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、解旋酶作用的正确顺序是

A .①③②④

B .①④②③

C .①②④③

D .①④③②

12.利用基因工程的方法,将乙肝病毒的抗原基因转移到大肠杆菌细胞内,就可以大量生产 重组乙肝疫苗。下列有关该技术的说法,正确的是

A .达到了定向改造细菌的目的 B .需要用到两种操作工具

C .不存在基因扩散的安全风险 D .重组乙肝疫苗就是失活的病毒

13.先天性丙种球蛋白缺乏症是由X 染色体上的隐性基因 (b) 控制的遗传病。患者表现为 血液中细胞明显减少,导致体内浆细胞减少、血清丙种球蛋白减少或缺失。下列相关叙述 正确的是

A .b 基因的频率与男性中的发病率相同 B .男性患者的 b 基因可能来自其祖父

C.可在患者的家系中调查该病的发病率 D.患者的特异性免疫能力不会出现缺陷

14.在若干年期间,研究人员对生长在山区中的某二倍体植物种群进行了两次调查,结果如 表所示。已知控制植株紫花、粉红花和白花性状的基因 (位于常染色体上) 依次为 A 、a+ 和 a ,且 A 对 a+为显性,a+对 a 为显性。下列叙述正确的是

紫花植株 白花植株 粉红花植株

初次调查 64% 36% 0

二次调查 38% 16% 46%

A .该种群的基因库由种群中所有个体含有的全部 A 、a+和 a 基因构成

B .初次调查时种群中 a 的基因频率为 60% ,二次调查时为 40%

C .基因突变导致三种花色的出现,为该植物的进化提供了原材料

D .调查期间,花色基因频率的变化导致了物种多样性的形成 第 2 页 共 8 页

15.如图表示长期使用某种农药后害虫种群密度的变化情况。下列叙述正确的是

A .A 点:种群中不存在有抗药性变异的个体

B .A→B :农药诱导害虫产生抗药性变异

C .A→C :种群中抗药性个体所占比例不断提高

D .C 点:抗药性基因的基因频率已经达到 100%

16.某地区共同生活着甲、乙两种动物,甲捕食乙, 两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是

A .乙物种的突变必然导致甲物种的突变

B .捕食者甲的存在对被捕食者乙有害无益

C . 甲、乙两物种在相互选择过程中共同进化

D . 甲、乙两个种群的基因频率没有发生改变

17.下列物质在血浆中都能找到的是

A .促胰液素、抗体、血浆蛋白 B .麦芽糖、二氧化碳、钾离子

C .RNA 聚合酶、氯离子、葡萄糖 D .脂肪酸、钠离子载体、胆固醇

18.反射活动离不开反射弧 (如图) ,下列有关说法错误的是

A .e 的末梢以及它所支配的f 共同构成了效应器

B .d 结构是突触,兴奋在该处是单向传递的

C .在反射活动中,兴奋在 b 处可以双向传导

D .反射弧中的任何环节中断,反射都不能发生

19.如图表示三个通过突触相连的神经元。若在箭头处施加 适宜刺激时,下列叙述正确的是

A .a 部位神经纤维膜内的阳离子比膜外的阳离子多

B .b 部位兴奋时大量 Na+通过主动运输进入细胞内

C .c 部位兴奋时膜内电流方向与兴奋传导方向相同

D .能测到膜内外电位变化的部位是 a 、b 、c 、d 、e

20.薄荷中有一种叫薄荷醇的物质,这种物质可以刺激皮肤和口腔中的冷觉感受器,让机体 产生“冷”的感觉。下列描述不合理的是

A .涂抹薄荷后,会通过非条件反射在大脑皮层形成冷觉

B .该感受器与薄荷醇结合后,神经元膜电位变为外负内正

C .吃薄荷后机体会出现皮肤毛细血管收缩等生理变化

D .抑制该类感受器的生成,可能会导致内环境稳态失调

21.关于甲状腺激素的分泌和调节,下列说法错误的是

A . 甲状腺激素能够影响神经系统的活动

B .下丘脑和垂体细胞可以作甲状腺激素的靶细胞

C .下丘脑既能参与神经调节也能参与体液调节

D .促甲状腺激素释放激素由下丘脑合成,垂体释放

22.海蜗牛在接触几次电击后,逐步学会了利用长时间蜷缩的方式保护自己。研究者提取被 电击海蜗牛腹部神经元的 RNA,并将其注射到没有受过电击的海蜗牛颈部,发现后者直接 “学会”了这种防御方式。下列叙述正确的是

A .这个实验完全揭开了动物记忆形成的奥秘

B .将 RNA 替换为 DNA 也会得到相同实验结果

C .说明特定的 RNA 直接决定了动物记忆的形成

D .说明特定的 RNA 可以使海蜗牛“获得”记忆

第 3 页 共 8 页

23.下列关于神经调节和体液调节的叙述,错误的是

A .反应都比较迅速 B .作用途径存在差异

C .都有传递信息的物质 D .都存在分级调节的现象

24.下列关于动物激素调节的叙述,错误的是

A .饲料中添加甲状腺激素,可能使蝌蚪快速发育成小青蛙

B .延长光照可能会提高鸡的产蛋率,与其体内的雌性激素浓度有关

C .下丘脑功能受损的小狗抵御寒冷的能力可能会减弱

D .青少年误服含性激素的保健品,其体内的促性腺激素水平会较高

25.如图是关于人体内环境稳态调节的示意图。下列说法错误的是

A . 甲、乙表示体液调节和免疫调节,丙、丁可以表示温度和酸碱度

B .内环境稳态的实质就是指内环境的理化性质都处于动态平衡之中

C .内环境的渗透压不会因为静脉注射一定量的生理盐水而发生改变

D .CO2 是人体细胞呼吸产生的废物,但可以参与维持内环境的稳态

26.免疫系统是机体执行免疫功能的重要系统,关于该系统说法错误的是

A .泪液中的溶菌酶溶解细菌属于人体的第一道防线

B .吞噬细胞可以参与非特异性免疫和特异性免疫

C .免疫细胞都可以特异性识别侵入机体的病原体

D .胸腺、扁桃体、淋巴结是免疫器官,但脊髓不是

27.右图中甲、乙、丙、丁表示人体体液的各种成分 及其相互关系。下列叙述错误的是

A .淋巴细胞和吞噬细胞都分布在丁中 B .毛细血管管壁细胞的内环境为甲和乙

C .营养不良时,甲会减少,乙会增多 D .丙中的 O2 浓度最低,CO2 浓度最高

28.下列关于人体免疫功能的叙述,错误的是

A .免疫细胞集中分布在血浆、淋巴液和淋巴结等部位

B .B 细胞、T 细胞和记忆细胞都具有分裂分化的能力

C .抗体、淋巴因子、效应 T 细胞都能特异性结合抗原

D .免疫系统难以清除结核杆菌是因为它会侵入组织细胞

29.酿脓链球菌反复感染人体可引起风湿性心脏病 (心脏瓣膜受损) ,该病是一种自身免疫 病。下列与该病相关的叙述正确的是

A .皮肤荨麻疹的发病机理与该病高度类似

B .该病是由于酿脓链球菌攻击心脏瓣膜造成的

C .免疫系统攻击该抗原的同时也攻击了心脏瓣膜

D .免疫防卫功能不足导致了自身正常组织损伤

30.右图为人体甲状腺激素分泌调节示意图,其中

①②③表示相关的激素, Ⅰ 、 Ⅱ表示相关生理过程。 下列说法不正确的是

A .①是促甲状腺激素释放激素 (TRH)

B .激素②通过血液循环定向运输到甲状腺

C .在寒冷环境中激素③的分泌量会有所增加

D .激素③含量的动态平衡离不开 Ⅰ 、 Ⅱ过程

第 4 页 共 8 页

二、选择题 (本题包括 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

31.在归纳生物学结论时,常常用到“一定” 。下列叙述正确的是

A.一个染色体组中一定不存在同源染色体 B.单倍体的细胞中一定不存在同源染色体

C.基因突变一定会引起性状发生改变 D.糖尿病人的病因一定是不能产生胰岛素

32.近期在世界范围内流行的新型冠状病毒变种包括德尔塔毒株和奥密克戎毒株。研究表明, 德尔塔毒株中刺突蛋白的氨基酸突变位点有 15 处,而奥密克戎毒株中刺突蛋白的氨基酸 突变位点有 32 处。下列相关说法错误的是

A .新冠病毒的遗传物质是 RNA ,变异来源有基因突变和染色体变异

B .病毒变种在突变位点数量上的差异表明基因突变具有不定向性

C .病毒变种在传染性和毒性上的变化是病毒与宿主共同进化的结果

D .人体要依靠体液免疫和细胞免疫协调配合才可能将新冠病毒清除

33.动态突变是指基因中的碱基重复序列数目发生扩增,造成遗传物质不稳定的现象。重复 序列的拷贝数会随细胞分裂次数增多而增加,也会随世代传递而增加。碱基重复序列的重 复次数超过正常范围时就表现为疾病。下列有关动态突变的叙述,正确的是

A .动态突变属于染色体结构变异,可借助光学显微镜进行观察

B .在同一个体的不同细胞中,碱基重复序列的次数保持相同

C .发生动态突变基因的表达产物中不会有重复的氨基酸序列

D .动态突变可能导致某些遗传病在后代的发病年龄逐代提前

34.两条非同源染色体各自断裂后发生了互相移接,但未改变细胞中的基因总数,这种变异 属于染色体平衡易位,平衡易位携带者通常不会有异常表型。如图所示,某女性为一条 4 号染色体与一条 20 号染色体的平衡易位携带者,下列有关该女性的叙述,错误的是

A .体细胞中最多可以含有 25 种形态不同的染色体

B .与正常男性结婚后,不可能生出表型正常的孩子

C .两对同源染色体在减数分裂时会出现异常联会

D.基因检测不能用来确定胎儿是否为平衡易位携带者

35.来自苏云金杆菌的 crylAc 基因是基因工程中常用的 抗虫基因,其表达产物 Cry1Ac 是一种杀虫蛋白。研究 发现,小菜蛾因 abcc2 基因突变而产生了 CrylAc 抗性。 下列叙述正确的是

A .abcc2 基因突变为苏云金杆菌的进化提供原材料

B .在 CrylAc 的影响下 abcc2 基因的突变是定向的

C .在自然环境中该突变基因的频率不一定会升高

D .野生型小菜蛾和突变型小菜蛾之间存在生殖隔离

36.某高山峡谷内存在有限的“通道”,陆地蜗牛或爬行的昆虫可能会在“通道”处形成新 物种。下列分析正确的是

A .高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

B .爬行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种基因库相同

C .能飞翔的某种鸟类也会借助“通道”在峡谷两侧形成新物种

D .该现象说明有限的地理隔离也可能导致生殖隔离的形成

37.体育课上,同学们剧烈运动后大汗淋漓,对该过程中机体调节的叙述,不正确的是

A .运动时汗腺分泌增加,皮肤蒸发散热明显增加

B .肾上腺素的调节既升高血糖,又能提高呼吸频率

C .下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素含量减少

D .大脑渴觉中枢产生兴奋并引起主动饮水的行为

第 5 页 共 8 页

38.玉米籽粒颜色由胚决定,受 B 、b 与 D 、d 两对独立遗传的基因控制,存在 B 或 D 时籽 粒为紫色,缺少 B 和 D 时籽粒为白色。研究人员用下图的杂交方案筛选突变体 (R) 与普 通玉米杂交后代中的单倍体。若 F1 籽粒表现型 ① 时就一定获得了单倍体,此单倍体的 基因型为 ② 。①②两处的答案分别应为

A .紫色,BD

B .紫色,Bd 或 bD

C . 白色,Bd 或 bD

D . 白色,bd

39.已知药物 V 和肾上腺素具有相似的结构,现设计实验探究药物 V 和肾上腺素对小鼠耗氧 量的影响 (见下表) 。选取大小、生长状况相同的小鼠若干,均分为四组。每组小鼠按表 中所示注射药剂。下列分析错误的是

组别 注射药剂种类 耗氧量 ( ×103mL)

药物 V 肾上腺素

A 2 .0

B + 1 .7

C + 2 .5

D + + 2 .3

注:“+”表示注射该药剂

A .A 组应注射与其他各组药剂等量的生理盐水

B .药物 V 提升呼吸速率的幅度低于肾上腺素

C .化学结构相似的物质所起的作用不一定相同

D .药物 V 和肾上腺素对同一生理效应相互拮抗

40.下图表示冷空气过境前后心脑血管疾病患者 (病例组) 与健康人 (对照组) 体内三种物 质含量的变化。这三种物质均可以加速心脏跳动、增强心脏收缩、促进小动脉和静脉收缩 使人体应对寒冷环境。下列说法正确的是

A .三种物质均可以作为神经递质释放到内环境

B .病例组的多巴胺对气温降低的反应最为敏感

C .健康人的肾上腺素完全不参与应对寒冷环境

D .极寒天气会有利于心脑血管疾病患者的生存

三、非选择题 (本题包括 4 个小题,共 40 分。考生根据要求作答)

41. (10 分) 我国航天技术的进步,极大地促进了太空育种的发展。在太空中,航天专家将 水稻宽叶 KY 品系的萌发种子暴露在复杂的射线环境中进行诱变,获得了窄叶突变体 zy。

(1) 关于上述育种方案,下列叙述中正确的是_________ (多选) 。

A .利用了突变和基因重组的原理 B .产生的新性状大多数对生产不利

C .仅有少数种子会发生突变 D .不具备新性状的种子也可能发生了突变

第 6 页 共 8 页

(2) 太空育种可能诱发同一个体的任一基因发生突变,如:A 基因突变为 a 、B 基因突变为 b 、c 基因突变为 C … … ,这体现了基因突变具有_________ 的特点。

(3) 研究发现,窄叶突变基因位于 2 号染色体上。科研人员推测 2 号染色体上已知的三个 突变基因可能与窄叶性状出现有关。这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示。

突变基因 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

碱基变化 C→G C→A C→?

蛋白质 与野生型分子 结构无差异 与野生型有一个 氨基酸不同 长度比野生型 明显变短

①由上表推测,基因 Ⅰ 的基因突变 ______ (填“会”或“不会”) 导致窄叶性状。基因 Ⅲ中的碱基对发生了______ (单选) 。

A .增添 B .缺失 C .替换 D .缺失或替换 E .增添或缺失或替换

②野生型宽叶基因中的部分碱基序列如下图。该片段编码的氨基酸序列为“ … 甲硫氨酸- 精氨酸-谷氨酸-缬氨酸-天冬氨酸 … ” (甲硫氨酸的密码子为 AUG ,终止密码为 UAA、

(

…ATG

CGG

GAG

GT

A

GAT

…

…

TAC

GCC

C

TC

CAT

CT

A

…

)UGA 、UAG) 。

在基因Ⅱ中,箭头所指的碱基对 G//C 被替换为 T//A ,那么基因Ⅱ的该片段编码的氨基酸 序列为__________________________________________________。

在另一个突变基因中,箭头所指的碱基对 G//C 缺失,那么突变基因的该片段编码的氨基酸 序列为________________________________________。

42. (10 分) 吗啡是一种常见的镇痛剂,其作用机制如下图。长期使用吗啡很容易使机体产

生耐受性,科研人员对此进行了研究。

(1)伤害性刺激引起痛觉感受器产生兴奋并传至 形成痛觉。

吗啡可与 (填“感受器” 、“神经中枢” 、“效应器”)

中突触前神经元膜上的受体μ结合,从而抑制突触前膜释放递质 P,

阻止突触后膜上 Na+ ,阻断痛觉形成而发挥镇痛作用。

(2) 长期使用吗啡,机体会通过一系列调节使受体μ的敏感度和数量

(填“上升”、“下降”) ,从而产生对吗啡的耐受性,

这是一种 调节机制。

(3) 河鲀毒素 (TTX) 是一种毒性极高的神经毒素。为探究一定剂量的TTX 和吗啡联合用 药对吗啡耐受性的影响,科研人员选用 30 只小鼠随机分为 3 组,分别使用不同药物连续处 理 3 天,第 4 天将小鼠置于 55℃的热板上,测定其痛反应时间 (接受热刺激到发生舔后足或 抬后足并回头的时间) ,药物处理与结果如下表所示。

组别 药物处理 (连续 3 天) 痛反应时间 (s )

注射吗啡前 注射吗啡 30min 后

1 生理盐水 12.87 46.73

2 2 .5ml/kg 吗啡 13.96 15.51

3 2.5ml/kg 吗啡+1.0μg/kgTTX 11.90 28.72

注:实验中 TTX 的剂量不足以引起小鼠自主活动产生显著变化 ①注射吗啡前测定痛反应时间的目的是 。

②对比 1 、2 组实验结果可知: 。

③分析以上 3 组实验结果,实验结论是: 。

第 7 页 共 8 页

43. (10 分) 胰岛素是人体血糖调节中的重要激素,其释放受到机体的精确调控。下图表示 不同细胞在不同葡萄糖浓度时对葡萄糖的转运速率情况。请回答下列问题。

(1) 胰岛素由__________细胞产生,其生理功能是__________________________________。

(2) 人体细胞膜上葡萄糖转运载体 G 有多种类型,包括 G1 、G2 、G3 、G4 等。

①研究表明,转运载体 G1 分布于大部分成体组织细胞,其中红细胞含量较丰富,转运载体 G2 主要分布于肝脏细胞等。据图分析,两种转运载体中______与葡萄糖的亲和力更强,保障 该细胞在细胞外葡萄糖浓度_____时能以较高速率摄入葡萄糖。当血糖浓度增加至餐后水平 ( 10mmol/L)后,与红细胞相比,肝脏细胞_____________增加更快,此时肝脏细胞将摄入的葡 萄糖主要用于 。

②研究表明,转运载体 G3 主要分布于脑内的神经细胞,转运载体 G4 主要分布于肌肉和脂 肪细胞。不同组织细胞转运载体 G 种类的差异既有利于不同体细胞根据自身需要相对独立地 调控_____________________ ,又共同维持了____________ 的相对稳定。

44. (10 分) 新型冠状病毒为 RNA 病毒,主要通过人的口腔和呼吸道黏膜感染人体。下图 为人体免疫系统清除新冠病毒等抗原的部分过程示意图。请回答下列问题。

(1) 细胞甲为_______________,图中能够识别抗原的细胞有_______________。

(2) 抗体与抗原结合,从而抑制病原体的繁殖或_______________,进而被吞噬细胞吞噬消 化,分解后的产物去向是___________________________________。

(3) 经新冠疫苗免疫后的个体,感染新冠病毒后不易患病。请解释其中的免疫学原理:

。 __________________________________________________________________________

(4) 为防止疫情蔓延,请写出两条改进个人卫生或生活习惯的做法:

。 ___________________________________________________________________________

第 8 页 共 8 页

绵阳南山中学 2022 年秋季高 2021 级半期考试

生物试题参考答案及评分标准

说明:

1.生物学专有名词和专业术语出现错字、别字、改变了原含义等,扣 1 分/字 (或不得分)。

2.除参考答案外,其它合理答案应酌情给分。

选择题 共 50 分

(

.

...

)一、选择题 (本题包括 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题意。)

第 1 页 共 1 页

1------5 BBDDD

21---25 DDADB

6-----10 CABBB 11---15 BAACC 16---20 CACCA

26---30 CACCB

(

.

...

)二、选择题 (本题包括 10 小题。每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

31---35 AADBC 36---40 DCDBA

非选择题 共 40 分

三、非选择题 (本题包括 4 个小题,共 40 分。考生根据要求作答) 41. (10 分,除注明外,每空 2 分)

(1) BCD (答全得 2 分,不全得 1 分,答错得 0 分)

(2) 随机性 ( 1 分)

(3) 不会 ( 1 分) E

… 甲硫氨酸-精氨酸-天冬氨酸-缬氨酸-天冬氨酸 … …

… 甲硫氨酸-精氨酸-谷氨酸

42. (10 分,除注明外,每空 1 分)

(1) 大脑皮层 神经中枢 内流

(2) 下降 (负) 反馈

(3) ①做对照 ②小鼠对吗啡产生了耐受性 (2 分)

③TTX 与吗啡联合用药能一定程度上抑制吗啡耐受性产生 (或:降低耐受性) (2 分)

43. (10 分,除注明外,每空 1 分)

(1) 胰岛 B 促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平下降 (3

分,2+ 1 ,前一个要点答全得 2 分,不全得 1 分;答成“促进血糖去路之类”的答案,无误得 1 分;答出“降低血糖”的点得 1 分))

(2) ① (转运载体) G1 较低 (或偏低,过低) 葡萄糖摄入速率

合成为肝糖原储存起来 (多答氧化分解供能不扣分)

②葡萄糖的转运 (或吸收) 血糖浓度 (或含量)

44. (10 分,除注明外,每空 2 分)

(1) B 细胞 (1 分) 细胞甲和细胞丙 (1+ 1 分多答得 0 分)

(2) 对人体细胞的黏附 (侵染) (1 分)

一部分被回收利用,一部分排出细胞外 ( 1+ 1 分)

(3) 新冠疫苗相当于抗原,可引起免疫反应,产生相应抗体和记忆细胞;当机体感染新冠 病毒后,相应抗体可以迅速消灭病毒,记忆细胞迅速增殖分化形成浆细胞,浆细胞分泌大量 抗体也用于迅速消灭病毒 ( 1+ 1 分,疫苗引起的反应和感染新冠病毒后的结果各 1 分)

(4) 加强体育锻炼,戴口罩、勤洗手、多通风,保持社交距离等 (合理即可,答到 1 点给

1 分)

同课章节目录