统编版高中语文必修下册 12 祝 福课件(共79张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 12 祝 福课件(共79张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-20 16:38:57 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

第六单元

12 祝 福

语文 必修下册

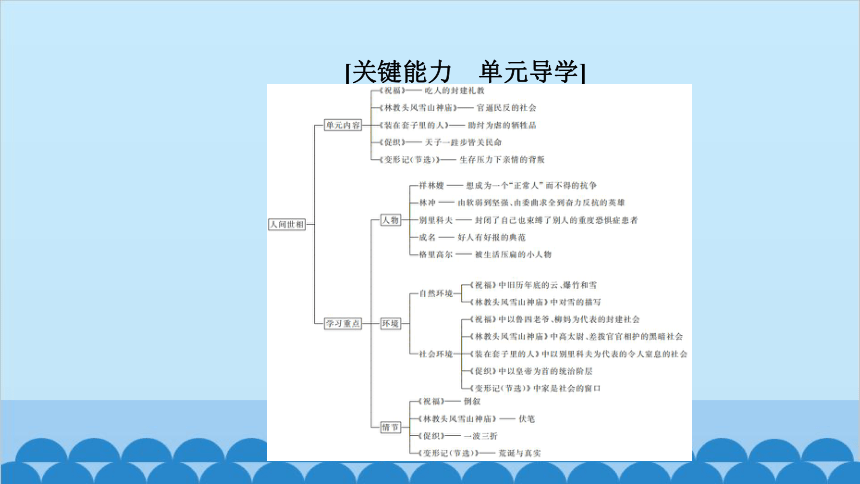

[关键能力 单元导学]

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:把握小说的情节,赏析小说的叙事艺术。

2.思维目标:学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言

描写来塑造人物的方法。

3.审美目标:体会并理解本文环境描写的作用;赏析小说人

物形象,学习本文塑造人物的方法。

4.文化目标:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社

会封建礼教的罪恶本质。

[情境导引 任务驱动]

我们忘不了,深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,一位十一二岁的少年,站在一望无际的碧绿的西瓜地里,手握钢叉向一匹猹尽力地刺去。他是谁?他是少年闰土。可惜二十年后的他却变得迟钝麻木。那手罩碟子,说着“不多不多!多乎哉?不多也”的是谁?是孔乙己。善良的孔乙己却不明不白地从这个世界上消失了。这就是鲁迅先生的小说,善于通过悲剧性人物去揭示深刻的社会主题。今天,就让我们踏入鲁镇,去感受一个没有春天、没有祝福的女人的悲惨命运。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

通过完成“字音、字形、词语”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

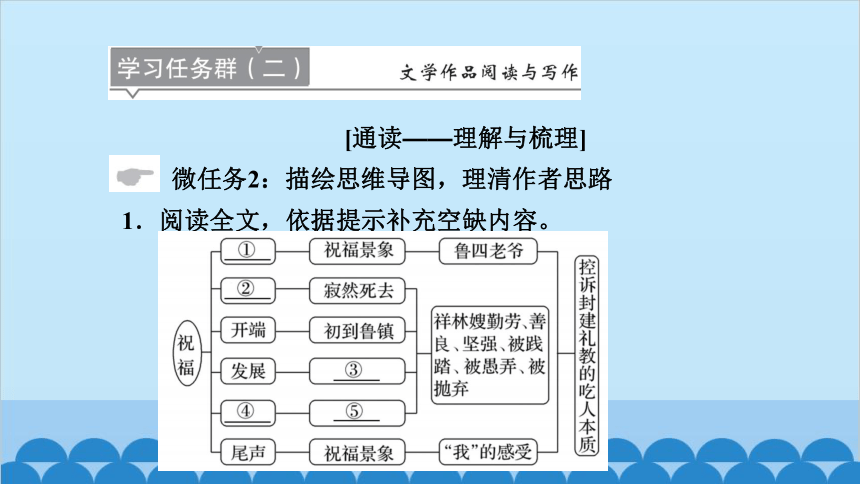

[通读——理解与梳理]

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读全文,依据提示补充空缺内容。

答:①__________

②__________

③__________

④__________

⑤____________

序幕

结局

被卖再嫁

高潮

再到鲁镇

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:精细研读文本,正确理解文意

(一)客观选择,筛选信息。

2.下列对小说内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.“内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹

竿,下端开了裂”中的“空的”和“下端开了裂”分别是前

面句子的修饰语,把它们单独放在后面,是为了强调

和突出。

B.临死前对“魂灵”“地狱”产生的种种疑惑,说明祥林嫂

对自己的悲惨命运已产生了一定的反抗意识,但只是

朦胧的,带有迷信色彩的,因而也是自发的、软弱的。

D

C.鲁四老爷是封建思想的坚决捍卫者,女人再嫁,这在

封建理学的伦理观念中,是女人最大的罪恶,鲁四老

爷是最不能容忍的。所以他要愤愤然骂祥林嫂是“谬种”。

D.作者详细描写短工的言行,表现了周围人们的冷漠、

麻木、同情,暴露了国民的病态,体现了“改造国民

性”的主题。

【解析】 应为“表现了周围人们的冷漠、麻木、无情”。

3.下列对小说相关内容和艺术特色的分析和鉴赏,不正确的

一项是( )

A.祥林嫂见到“我”之后眼睛忽然发光,是因为“我”有文

化,又见多识广,祥林嫂认为“我”能解决她心中的疑

惑,因此饱含希望。

B.“我”对祥林嫂三个问题的回答概括起来就是“也许有”“

然而也未必”“说不清”这几个词。总之,“我”并没有

给祥林嫂确切的答案。

C

C.“内中一个破碗,空的”,碗是空的,说明人们对祥林

嫂的故事咀嚼鉴赏以后变得冷漠,不再对她同情施舍。

D.“她分明已经纯乎是一个乞丐了”表现出祥林嫂已经沦

落成一个乞丐的悲惨境地。

【解析】 C项的理解过于主观,在这里,作者要强调的是

祥林嫂处境的悲凉,碗是空的,未必是人们不肯施舍的结

果。

(二)主观简答,归纳概括。

微任务4:分析小说要素

4.文中有三次对祥林嫂的肖像描写,各有什么变化?其中的

变化说明了什么?肖像中你印象最深的是什么?找出相关

描写,分析祥林嫂的形象特点并体会这些描写的作用。(请

按时间发展顺序“初到鲁镇——再到鲁镇——死亡前”来梳

理探究)

青黄

青黄

黄中带黑

红的

消失了血色

消尽了先前悲哀的神色

顺着眼

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

竹篮,空的破碗;比她更长的竹竿,下端开了裂

年轻寡妇,生活贫困,但身体还健康,精力充沛

生活更为贫困,精神上也受到更大打击,健康状况不如从前了

精神已完全麻木、枯竭,物质上一无所有,陷入绝境

作用:_____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

通过这些不断变化的肖像描写,尤其是祥林嫂的

眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲

惨的经历。通过鲜明的对照反映了祥林嫂悲剧命运的几个

阶段,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被封建礼教和

封建思想逼到绝境的,深刻地揭露了封建思想对劳动妇女

的摧残和迫害。

5.“我”在小说中起了什么作用?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

①情节上,“我”起着线索的作用。祥林嫂一生的悲

惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来展现的。“我”是事件的

见证人。②人称上,小说主要以第一人称“我”的视角来

展开叙述,“我”是故事的亲历者和旁观者,增加了故事

的真实性。③主题上,“我”使小说主题从同情底层百姓

妇女的不幸命运、批判封建礼教和封建思想对底层妇女的

精神毒害,辐射到底层人之间的冷漠,以及小资产阶级知

识分子的精神懦弱与情感隔膜。

【方法支架】

明确小说形象作用“四题型”

6.小说中有关“祝福”场面的描写是小说环境描写的重中之

重,请谈谈《祝福》中三次有关“祝福”场面的环境描写

及其作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

①第一次是描写镇上各家准备“祝福”的情景。“祝

福”是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天迎神拜佛,祈

求好运,而像祥林嫂这样的穷人却要为富人们的“福礼”而

付出艰辛劳动。这首先突出了穷富之间的矛盾,预示了祥

林嫂悲剧的社会性。同时,也通过“年年如此,家家如此”

的描写,暗示了辛亥革命的不彻底性,阶级关系依旧,风

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力依然顽固。

祥林嫂的悲剧也是必然的。这样的环境描写,既能揭示人

们之间的关系,好与坏,穷与富,同时也联系到了小说的

社会背景,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源。②第二次是对

鲁四老爷家祝福场面的描写。鲁四老爷家的“祝福”更具

有代表性。鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手祝福

用的牲醴,使得祥林嫂失去了“祝福”的权利。为了重新

获取“祝福”的权利,在柳妈的怂恿之下,祥林嫂用“历

来积存的工钱”捐了一条赎“罪”的门槛,但得到的仍是

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

“你放着罢,祥林嫂!”的喝止,至此,祥林嫂的最后一

丝免于侮辱与痛苦的希望破灭了,就这样,鲁四老爷在祝

福时刻凭着封建宗法思想和封建礼教的淫威,把祥林嫂一

步步逼上了死亡的道路。“祝福”本身是旧社会最富有特

色的封建迷信活动,所以在“祝福”中封建宗法思想和反

动理学观念也表现得最为强烈。这种特定的环境描写,推

动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染

力。③第三次是结尾,通过“我”的感受来描写“祝福”

景象。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________

无限的幸福”的气氛,形成鲜明对照,深化了对旧社会杀

人本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说结

构更臻完善的作用。

【方法支架】

概括环境特点“三步骤”

微任务5:品味词句内涵

7.在祥林嫂被婆家抓走之后,鲁四老爷说了两次“可恶”和“然

而”,这两次的含义有什么不同?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

第一次“可恶”是指婆婆“抢”的举动,给自己带来了

麻烦。“然而”后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出,礼

教不容;婆婆做主,理所当然,而且反映了鲁四老爷的假

斯文。第二次说“可恶”是针对卫老婆子的,卫老婆子先

荐祥林嫂然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体

面。“然而”后面隐含的意思是:找到像祥林嫂这样比男

人还勤快的劳动力是不容易的。

【方法支架】

理解重要词句的含意题“三步骤”

微任务6:体悟小说叙事

8.这篇小说在讲述故事时采用了怎样的顺序?这种叙述方式

有什么作用?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

倒叙。作用:①为读者设置了一系列悬念:祥林嫂

过去是什么人?为什么会落到这个地步?为什么又会在死

前提出那样奇怪的问题呢?这一切都使读者急于追根溯

源、探求原委。②造成了浓厚的悲剧气氛,揭示了祥林嫂

与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

一边是鲁镇年终祝福的热闹忙碌气氛,一边是祥林嫂在富

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________

人们的一片祝福声中寂然死去,造成了浓厚的悲剧气氛;

死后引起鲁四老爷的震怒,被骂为“谬种”,这就揭示了

祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的

主题。

微任务7:探寻小说主旨

9.小说为什么以“祝福”为题?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)环境上,交代故事发生的背景,渲染气氛,奠定

感情基调。(2)情节上,小说起于“祝福”,终于“祝福”,中

间一再写到“祝福”,情节的发展与“祝福”密切相关,即推

动情节发展。(3)人物上,祥林嫂的悲惨遭遇是在“祝福”的

欢乐气氛中展开的,用“祝福”的热闹繁忙来反衬祥林嫂的

悲剧命运。(4)主题上,首尾呼应,同时鲜明的对照增强了

作品的悲剧色彩,深化了小说的主题。

【方法支架】

小说标题“六是否”思维

续表

微任务8:走进批判思维

10.你认为导致祥林嫂死亡的原因有哪些?

(1)个人原因:①贞节观。祥林嫂是普通的农村妇女,

但是却深受封建思想的节烈观的影响。可见封建思想对中

国人的毒害多么深重,不仅在鲁四老爷这样保守的乡绅头

脑中根深蒂固,而且深入社会最底层。祥林嫂对再嫁反抗

越激烈,说明她受的毒害越深。不仅世人认为祥林嫂再嫁

是罪恶,就连她自己也一直以再嫁为耻,精神萎靡,心怀

恐惧。②迷信思想。迷信也同样毒害着祥林嫂的心灵。如

答:

果她没有再嫁的罪恶感,也许对鬼神的恐惧就不会那么强

烈。因为有了这样的罪恶感,她“怕暗夜,怕黑影”,她想

摆脱,想赎罪,自然乞求于迷信。她捐了门槛,自以为摆

脱了罪孽,却不被社会认可。于是她“有如在白天出穴游

行的小鼠”,自绝于这个“吃人”的社会了。

(2)社会原因:封建礼教、封建迷信思想以及冷漠、自私、

虚伪等人性的弱点。

[联读——比较与探究]

微任务9:拓展比较阅读,联系挖掘探究

11.阅读下面的文字,完成题目。

一生中最高兴的一天

路 遥

除夕之夜,欢乐的气氛笼罩着我们的村庄。家家窗前

点上了灯笼,院子里地上铺上炸得粉碎的红红绿绿的炮

皮。在那些贴着窗花和对联的土窑洞里,一家人围坐在一

起吃“八碗”。说是八碗,实际上主要是把各种形状和式样

的肥肉块子装在八个碗中。农村人虽然富了,他们的肠胃

仍需要油水。好,那就尽情地吃吧。拣肥的吃,放开肚量

吃吧,而今这样好的年头,又是自己喂的猪,不吃做什么!

父亲吃了一老碗肥肉,然后就心满意足地拿起旱烟锅,

自个儿笑眯眯地抽起了烟。他舒服地吐纳着烟雾,安逸地仰

靠在铺盖卷上,享乐的神态使我高兴。我突然冒出了一个新

鲜的念头:我为什么不用收录机录下父亲的一段声音呢?父

亲显然对这事发生了极大的兴趣。他跃跃欲试,但又有点不

好意思。我忍不住笑了,对他说:“你随便说什么都行。比

如说你这一生中最高兴的一天……”

“一生中最高兴的一天?哈呀,这怎说哩……好,叫

我想一想,噢,对了,那天,也正像今天一样,过年

哩……我这样说你看行不行!行!好,那我就再给咱往下

说……

“提起那年头,真叫人没法说。冬天的时候,公社把

各大队抽来的民工都集中到寺佛村,白天大干,晚上夜

战,连轴转到了年底。那天早上我回家时,你们母子几个

围坐在炕上哭鼻子哩。哭什么哩?那年头,大家都穷得叮

当响,过年要甚没甚。旁人家孬好都还割了几斤肉,咱们

家我没回来,连一点肉皮皮都没有。当时,我折转身就往

县城跑。我恨我。一个男人,就这么无能啊!我当时想,

我今天出去就是抢也要抢回几斤肉来。

“进了县城,我赶忙跑到了肉食门市部,一看,门关

得死死的。我来到后门上,门也关着,不过听见里面有人

咳嗽。我站着,不敢捣门,为甚?怕。怕什么?当时也说

不清。过了一会,我突然冒出了个好主意,哼,别看你老

子是个笨老百姓,到紧火时,脑瓜子还聪敏着哩。我想,

如果我说我是县委书记的亲戚,他们还敢不卖给我肉吗?

“就这样,我硬着头皮敲开了肉食门市部的后门。门

先是开了一条缝,露出一颗胖头。还没等胖头开口,我就

忙开口说是县上冯书记的亲戚。胖头问什么事?我对他

说,冯书记让你们割几斤肉。这胖干部问我割几斤,我慌

忙从怀里掏出了全部的钱——共四块。我问他一斤多少价

钱?他说一斤八毛钱。我说,那就割五斤吧。不过,我当

时心里暗暗叫苦:我原来只想割上二斤肉,够你们母子几

个吃一顿就行了,你们母子一年几乎没喝一口肉腥汤哩。

我想余下两块多钱,给你妈买一块羊肚子毛巾——她头上

那块毛巾已经包了两年,又脏又烂;再给你们几个娃娃买

些鞭炮。吃肉放炮,这才算过年呀。可眼下我想,一个县

委书记的亲戚走一回后门,怎能只割二斤肉呢?我就只好

咬咬牙把四块钱都破费了。但不管怎样,我总算割到了

肉,而且是一块多么肥的刀口肉啊!

“我正在街上走,一个叫花子拦住了我的路。我一

看,这不是叫花子,是和我一块当民工的高五,他老婆有

病,他本人已经熬得只剩下一把干骨头。高五挡住我,问

我在什么地方割了这么一块好肉?我没敢给他实说,就撒

谎说,我的肉是从一个外地人手里买的。高五忙问我,那

个外地人现在在什么地方?我说人家早走了。高五一脸哭

相对我说,直到今早上才向别人央告着借了几个钱,可现

在又连一点肉也买不到了。他说大人怎样也可以,可娃娃

们不行呀,大哭小叫的……他瞅了一眼我手里提的这块

肉,可怜巴巴地说,能不能给他分一点呢?我舍不得这么

肥的肉给他分,就对他说这肉是高价买的。他忙问多少钱

一斤?我随口说一块六一斤。不料高五说一块六就一块

六,你给我分上二斤!我迟疑了一下,对他说,那好,咱

两个一劈两半。就这样,高五拿了二斤半肉,把四块钱塞

到我手里,笑呵呵地走了,倒好像是他占了我的便宜。

好,我来时拿四块钱,现在还是四块钱,可手里却提了二

斤半的一条子肥肉。这肉等于是我在路上白捡的。好运气!

“我马上到铺子里给你妈买了一条新毛巾,给你们几个

娃娃买了几串鞭炮。还剩了七毛钱,又买了几颗洋糖……这

辈子没有哪一天比这一天再高兴不过了。高兴什么哩?高兴

你妈和你们几个娃娃过这个年总算能吃一顿肉了。而且你妈

也有了新头巾,你们几个娃娃也能放鞭炮,吃洋糖了……”

我“啪”一下关住了收录机,什么话也没说,丢下父

亲,一个人心情沉重地来到了院子里。此刻,晴朗的夜空

星光灿烂,和村中各家窗前摇曳的灯笼相辉映,一片富丽

景象。远处传来密集的锣鼓点和丝弦声,夹杂着孩子们欢

乐的笑闹声。村庄正沉浸在节日的气氛中。远远近近的爆

竹声此起彼伏,空气里弥漫着和平的硝烟。此刻,这一切

给我的心灵带来无限温馨和慰藉……

(有删改)

【相关链接】 我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,

看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭

炮,是四叔家正在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我

在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成

一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜

的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆

享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的

人们以无限的幸福。(摘自《祝福》)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的

一项是( )

A.小说叙事结构巧妙,通过“我”想用收录机录下父亲声

音这一新鲜念头,引出父亲对“一生中最高兴的一

天”的回忆。

B.“他舒服地吐纳着烟雾,安逸地仰靠在铺盖卷上”运用

动作描写,表现了父亲当时惬意、自在的状态。

C.“我”一个人来到院子里的主要原因是“我”不认同父亲

当时道德失范的行为。

C

D.小说以塑造小人物来展现大时代,父亲只是一个非常

普通的农民,但是作者却通过他展现了一段极其贫困

的艰难岁月。

【解析】 文中并没有表明“我”是否认同父亲当时道德失范

的行为,这也不是“我”一个人来到院子里的主要原因。

(2)本文尾段与鲁迅小说《祝福》尾段都描写了过年时的庆

祝场景,在表达小说的主旨上各自起到了十分重要的作

用,请简要分析。

本文尾段:过年景象富丽欢乐有生气,赞美了富裕起

来的农村,与过去的贫困形成对比,阐明了只有真正富裕

起来才能避免贫穷所导致的道德失范的主旨。

《祝福》尾段:过年景象虽热闹却也沉闷,与祥林嫂的悲

剧形成对比,揭示出封建礼教扼杀了死者又麻痹着生者的

社会现实。

答:

【解析】 本文结尾描绘了现在过年的热闹富丽景象,与父

亲叙述中的过年时难以吃上肉的贫困情景形成鲜明的对

比,结合文本第二段父亲的“心满意足”,足见作者对当前

农村富裕生活的赞美。然而听完父亲讲的故事,作者“丢

下父亲,一个人心情沉重地来到了院子里”,之所以“沉

重”,既是因为过去生活贫困,又是因为贫困生活下父亲

的道德失范。小说结尾“此刻,这一切给我的心灵带来无

限温馨和慰藉……”点明了主题,作者之所以感到“温馨

和慰藉”,是因为在他看来,富裕的生活可以避免这种道

德失范。《祝福》尾段的场景描写与开头的场景描写相呼

应,渲染了热闹的祝福气氛,同时反衬出祥林嫂惨死的悲

凉。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无

限的幸福”的场景形成鲜明的对照,深刻揭露了封建礼教

杀人的本质。

(3)小说中的故事读来真实可感,请结合文本谈谈作者是如

何达到这一效果的。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

情节上:第一人称叙述;情节的推进合乎情理。环

境上:通过收录机、肉食门市部等真实描写出特定的时代

环境。人物上:细节描写,比如父亲的神态、动作、语

言;人物形象的立体化,父亲既有家庭责任感,又有欺骗

别人占别人便宜的市侩狡黠。语言上:多使用方言,有极

强的口语化色彩。

【解析】 小说的真实性在于它反映了现实生活,让读者相

信它所叙述的内容是真的。解答此题,可从小说的叙述角

度、情节、环境(社会背景)、人物、语言等方面来探讨。

无论是具有时代特征的“收录机”“肉食门市部”等,还

是具有地域特色和口语色彩的人物语言,都让读者感到小

说真实地还原了某地特殊时代下的故事。在人物塑造上,

父亲具有两面性,对家庭负责,但同时又有占别人小便宜

的狡黠,其性格是立体的。在叙述角度上,小说采用第一

人称,写的都是“我”的眼中事,心中事,充分展现了“

我”的内心世界,这就更具真实感。

微任务10:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

回忆鲁迅先生(节选)

萧 红

鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切地走去。

鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”

鲁迅先生的病,刚好了一点,他坐在躺椅上,抽着烟,那天我穿着新奇的大红的上衣,很宽的袖子。

鲁迅先生说:“这天气闷热起来,这就是梅雨天。”他把他装在象牙烟嘴上的香烟,又用手装得紧一点,往下又说了别的。

许先生忙着家务,跑来跑去,也没有对我的衣裳加以鉴赏。

于是我说:“周先生,我的衣裳漂亮不漂亮?”

鲁迅先生从上往下看了一眼:“不大漂亮。”

过了一会又接着说:“你的裙子配的颜色不对,并不是红上衣不好看,各种颜色都是好看的,红上衣要配红裙子,不然就是黑裙子,咖啡色的就不行了;这两种颜色放在一起很浑浊……你没看到外国人在街上走的吗?绝没有下边穿一件绿裙子,上边穿一件紫上衣,也没有穿一件红裙子而后穿一件白上衣的……”

鲁迅先生就在躺椅上看着我:“你这裙子是咖啡色的,还带格子,颜色浑浊得很,所以把红色衣裳也弄得不漂亮了。”

“……人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳;脚长的女人一定要穿黑鞋子,脚短就一定要穿白鞋子;方格子的衣裳胖

人不能穿,但比横格子的还好;横格子的胖人穿上,就把胖子更往两边裂着,更横宽了,胖子要穿竖条子的,竖的把人显得长,横的把人显得宽……”

那天鲁迅先生很有兴致,把我一双短筒靴子也略略批评了一下,说我的短靴是军人穿的,因为靴子的前后都有一条线织的拉手,这拉手据鲁迅先生说是放在裤子下边的……我说:“周先生,为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我,怎么现在才想起来呢?现在我不是不穿了吗?我穿的这不是另外的鞋吗?”

“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”

那天下午要赴一个筵会去,我要许先生给我找一点布条或绸条束一束头发。许先生拿了来米色的绿色的还有桃红色的。经我和许先生共同选定的是米色的。为着取笑,把那桃红色的,许先生举起来放在我的头发上,并且许先生很开心地说着:

“好看吧!多漂亮!”

我也非常得意,很规矩又顽皮地在等着鲁迅先生往这边看我们。

鲁迅先生这一看,脸是严肃的,他的眼皮往下一放向着我们这边看着:

“不要那样装饰她……”

许先生有点窘了。

我也安静下来。

鲁迅先生在北平教书时,从不发脾气,但常常好用这种眼光看人,许先生常跟我讲。她在女师大读书时,周先生在课堂上,一生气就用眼睛往下一掠,看着他们,这种眼光是鲁迅先生在记范爱农先生的文字曾自己述说过,而谁曾接触过这种眼光的人就会感到一个时代的全智者的催逼。

我开始问:“周先生怎么也晓得女人穿衣裳的这些事情 呢?”

“看过书的,关于美学的。”

“什么时候看的……”

“大概是在日本读书的时候……”

“买的书吗?”

“不一定是买的,也许是从什么地方抓到就看的……”

“看了有趣味吗?!”

“随便看看……”

“周先生看这书做什么?”

“……”没有回答,好像很难以答。

许先生在旁说:“周先生什么书都看的。”

在鲁迅先生家里做客人,刚开始是从法租界来到虹口,搭电车也要差不多一个钟头的工夫,所以那时候来的次数比较 少。记得有一次谈到半夜了,一过十二点电车就没有的,但那天不知讲了些什么,讲到一个段落就看看旁边小长桌上的圆 钟,十一点半了,十一点四十五分了,电车没有了。

“反正已十二点,电车已没有,那么再坐一会儿。”许先生如此劝着。

鲁迅先生好像听了所讲的什么起了幻想,安顿地举着象牙烟嘴在沉思着。

一点钟以后,送我(还有别的朋友)出来的是许先生,外边下着小雨,弄堂里灯光全然灭掉了,鲁迅先生嘱咐许先生一定让坐小汽车回去,并且一定嘱咐许先生付钱。

(有删改)

【深度点评】对于普通人来说,伟人似乎总是高高在上,令人不可触及。提起鲁迅,总会让人想起很多词语:深邃、沉重、严厉、倔强、勇毅、果敢……浓黑的一字须,根根向上的头 发,吸着烟斗、面目严肃冷峻,这是鲁迅通常留给我们的印 象。他似乎“对一切人都怀有忧虑和敌意”,但实际上,伟人也和普通人一样,拥有喜怒哀乐。

萧红的《回忆鲁迅先生》通过女性的细心体察,敏锐地捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,表现出鲁迅超群的智慧、广阔的胸襟和可亲可敬的个性品质。

鲁迅不应该离我们远去

杨曾宪

有人说,鲁迅正离我们远去,周作人正在向我们走来。这或许是事实,我却不以为然,我是三十一年前读的鲁迅,一年前读的周作人,中间隔了三十年。但鲁迅仍然离我很近,周作人仍然离我很远。一个人,在他的青年时代,首先读的是鲁迅还是周作人,我想,可能对他的一生都会产生不同的影响;一个时代,是提倡鲁迅还是周作人,我想,对于今后整整一代人也会产生很不同的影响。对今日的中国青年,今日的中国知识分子来说,更需要的还是鲁迅,而不是周作人。

当然,鲁迅和周作人是亲兄弟,鲁迅也并不知道周作人的“后事”。但即使从周作人的“前事”而言,他与鲁迅的地位也是不可同日而语的。这不仅是从文学史角度的评价,而且是就他们对于中国文化对中华民族的意义而言的。鲁迅,不仅是新文化运动的一员骁将,而且是新的民族精神民族灵魂的重铸者:鲁迅所批判的不仅是哪一种制度哪一个阶级哪一派文化现象,而且是在几千年封建文化“酱缸”浸泡中、在近百年半殖民地政治“囚笼”扭曲中霉变畸形的民族灵魂。鲁迅积其一生之力铸造国人的灵魂。他自己也成为我们民族的不朽灵魂。周作人也曾是新文化的代言人,也曾是传统伦理文化的批判者。

但很快,新文化只沦为他人的工具;他仍然以传统士大夫心态用冲淡的白话语言去娴熟地把玩起中国的器物文化来。悠悠五千年,中国的器物文化博大精深,世所罕匹;吃喝玩乐衣食住行,随手拈来就是文化,就是文明。用林语堂的话说就是,西方文明除去抽水马桶先进,其他别无所长。这自然使周作人大有用武之地——今日提倡“玩文学”的青年哪能玩过周作人 呢?玩物丧志,周作人最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂成为民族的罪人并不偶然。如此一个周作人如何能和鲁迅相比呢?

但正因如此,今天的周作人可以摆在地摊上大畅其销,因为它好读——茶余饭后,躺在沙发上,借周作人之笔触,摩挲

一些小摆设,品味一些小感触,体验一下昨日的民族风情,未必不是一件乐事。何况今日玩风甚盛,有闲者甚众呢?而鲁迅却不是能躺着读的。重读鲁迅,我仍然时时如针芒在背,为自己的灵魂所承受着的拷问。中国知识分子都应经受鲁迅的拷问——因为鲁迅本人已经千百遍地拷问自己。传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某些劣根性,是难以自省自察自知的。它却是妨害我们民族进取现代文明的痼疾。一个民族具有庸人气息并不可怕,可怕的是国人自卑自负又自慰的阿Q精神。鲁迅作为伟大思想家文学家的当代意义正在于此,因为虽然六十年过去了,但由于种种政治历史主题的变奏,我们的国民性

改造任务还远没有完成,毒化民族的灵魂的阿Q精神却仍在蔓延滋生。物质贫乏时期的阿Q尚是可怜的,物质丰富时期的阿Q却变得有些可憎。如果我们不能在物质文明建设的同时,培育出刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神,最终,精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起。

当然,我并不排拒周作人。但不能以此而排拒甚至贬低鲁迅。尤其作为民族精神体现和创造者的知识分子不能媚俗从众丧失操守地靠做翻案文章,靠出卖民族的良知哗众取宠,谋利发财。在鲁迅的伟岸形象面前,周作人永远是一抔黄土。

鲁迅,不应也不会离我们远去。

【深度点评】与亲兄弟周作人相比,鲁迅似乎远离这个时代 了。但作者通过比较让我们知道,鲁迅不仅是新文化运动的骁将,而且是新的民族精神的重铸者。鲁迅是周作人这样只会拿文化来把玩的人难以望其项背的。当前的中国,国民性改造任务还没有完成,毒害民族灵魂的阿Q精神在蔓延滋生。与其弟周作人相比,鲁迅是更有价值的,当下的中国更需要他。

12.这两篇文章的侧重点有何不同?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________

《回忆鲁迅先生(节选)》通过生活琐事表现了鲁迅

先生的性格、品质。《鲁迅不应该离我们远去》通过比较

周作人与鲁迅,指出鲁迅精神不过时,当下的中国更需要

鲁迅。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.鲁迅《鲁迅全集》(人民文学出版社)

2.乐黛云《国外鲁迅研究论集》(北京大学出版社)

单篇阅读

1.郁达夫《回忆鲁迅》

2.萧红《回忆鲁迅先生》

微任务11:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

13.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例:读完《祝福》后,我真想对祥林嫂说一句:“祥林

嫂,你真傻,你不该去反抗,纵使你有千万种委屈。”祥

林嫂的命运,怪不了别人,怪不了鲁四老爷的顽固,怪不

了婆婆的自私,怪不了柳妈的无知,要怪就怪她不懂得男

尊女卑,不懂得逆来顺受,不懂得听天由命。祥林嫂一定

知道她自己摆脱不了悲惨的命运,可她就是要反抗,殊不

知政权、族权、神权、夫权这四条绳子已经布下了天罗地

网,几千年的封建礼教和封建制度已经是如此的根深蒂

固,岂是她这区区的一个弱女子就能改变得了?它们是如

此的伟大,伟大到连庙祝都厌弃她去捐门槛。她不该顶撞

封建制度,她错就错在没有认识到自己是如此的渺小,没

有认识到命运不是自己说怎样就是怎样……

答:_______

略

【情境任务清单】

14.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)①下面这幅图是画家范曾为鲁迅的

短篇小说《祝福》所作的插图,请联

系《祝福》的相关情节和画中人物的

性格,为祥林嫂设计一段心理描写。

②参照下面鲁迅先生的画像,结合你对鲁迅的了解,刻画

你心目中鲁迅的形象。

(2)鲁镇,鲁迅笔下的故事有好几次都发生在这里。在山清

水秀的鲁镇,有“我”快乐的童年,也上演了一幕幕人间悲

剧。鲁迅先生以自己高超的艺术技巧、敏锐的思想触角、

犀利的文笔解剖了社会的躯体,激励猛者前行。请阅读[

相关“整本书阅读”书目]中有关鲁迅的作品,在班级举行

一个阅读分享会,与大家分享鲁镇的人和事。

(3)近期某出版社打算再版鲁迅的小说集,请你以《祝福》

为核心绘制小说集的封面。

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(1)

①示例:祥林嫂:第一次不让我碰祭具时我

就觉得奇怪,难道我犯了什么罪过吗?柳妈说我有罪过,

我也认了。可是我不是已经捐过门槛,赎了这一辈子的罪

了吗?难道神灵还没有“宽恕”我吗?,②示例:我将您的

画像挂在我书桌的正上方。当我疲倦想偷懒的时候,我抬

头看到了您,您那犀利的目光像闪电,灼烧着我混沌的思

想,我想到活着就该跟您一样,“我以我血荐轩辕”;当

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

我目睹不良现象却不敢挺身而出时,我抬头看到了您,您

那上指的头发像利剑直刺我懦弱的灵魂,我想到年轻人就

该“横眉冷对千夫指”,敢于跟坏人坏事做斗争;当我遭受

同学的误会而伤心时,我抬头看到了您,您那慈祥的面庞

像广阔的海洋融化了我心中的寒冰,让我有宽厚博大的胸

怀……您伟岸凛然,像一座永不熄灭的灯塔,指引着我们

年轻一代永远向前。

【分享展示】

选择任务:_________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(2)

提示:①鲁镇是充满童趣的,作者把这种童

趣集中表现在一群孩子身上。月下看戏,“我”和闰土聊

雪天捕鸟,月夜看瓜,“我”和闰土都有过一个充满趣味

的快乐童年。

②“我”是鲁镇上人和事的见证者。小时候,“我”是快乐

的,因有双喜、阿发、闰土等快乐的小伙伴;稍大些,在

咸亨酒店当小伙计;后外出求学,应是有新知识、新见闻

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

的知识分子。但“我”并不敢直面乡村的苦难,不敢回答祥

林嫂“魂灵”的问题,在祝福声中逃离鲁镇。

③鲁镇的“看客”很多。孔之已窃书被打,人们嘲笑他:

他争辩哀求都无济于事,在人们的说笑声中大约的确死

了。祥林嫂原本更应得到人们的同情,但看客们却把祥林

嫂的不幸当作消遣的故事来听,她最后在祝福声中凄然死。

④鲁镇弥漫着浓重的迷信气氛。鲁镇的女人只有为祝福”忙

碌的份儿,却没有参加“祝福“仪式的权利;六一公公说“

读过书的人才识货···乡下人不识好歹”;咸亨酒店有穿长衫

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答:(3)略

的坐着喝酒的人也有穿长衫站着喝酒的孔乙己,还有一群

站着喝酒的短衣帮;鲁镇有可以将孔乙已打成重伤的丁举

人,不许祥林嫂参加”祝福”仪式的鲁四老爷;杨二嫂说

“我“放了道台,有三房姨太太,出门便是八拾大轿。

第六单元

12 祝 福

语文 必修下册

[关键能力 单元导学]

[核心素养 目标定位]

1.语言目标:把握小说的情节,赏析小说的叙事艺术。

2.思维目标:学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言

描写来塑造人物的方法。

3.审美目标:体会并理解本文环境描写的作用;赏析小说人

物形象,学习本文塑造人物的方法。

4.文化目标:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社

会封建礼教的罪恶本质。

[情境导引 任务驱动]

我们忘不了,深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,一位十一二岁的少年,站在一望无际的碧绿的西瓜地里,手握钢叉向一匹猹尽力地刺去。他是谁?他是少年闰土。可惜二十年后的他却变得迟钝麻木。那手罩碟子,说着“不多不多!多乎哉?不多也”的是谁?是孔乙己。善良的孔乙己却不明不白地从这个世界上消失了。这就是鲁迅先生的小说,善于通过悲剧性人物去揭示深刻的社会主题。今天,就让我们踏入鲁镇,去感受一个没有春天、没有祝福的女人的悲惨命运。

微任务1:自主合作探究,夯基础增素养

通过完成“字音、字形、词语”等题目,增加语言素养积淀。

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》)

[通读——理解与梳理]

微任务2:描绘思维导图,理清作者思路

1.阅读全文,依据提示补充空缺内容。

答:①__________

②__________

③__________

④__________

⑤____________

序幕

结局

被卖再嫁

高潮

再到鲁镇

[深读——阅读与鉴赏]

微任务3:精细研读文本,正确理解文意

(一)客观选择,筛选信息。

2.下列对小说内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.“内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹

竿,下端开了裂”中的“空的”和“下端开了裂”分别是前

面句子的修饰语,把它们单独放在后面,是为了强调

和突出。

B.临死前对“魂灵”“地狱”产生的种种疑惑,说明祥林嫂

对自己的悲惨命运已产生了一定的反抗意识,但只是

朦胧的,带有迷信色彩的,因而也是自发的、软弱的。

D

C.鲁四老爷是封建思想的坚决捍卫者,女人再嫁,这在

封建理学的伦理观念中,是女人最大的罪恶,鲁四老

爷是最不能容忍的。所以他要愤愤然骂祥林嫂是“谬种”。

D.作者详细描写短工的言行,表现了周围人们的冷漠、

麻木、同情,暴露了国民的病态,体现了“改造国民

性”的主题。

【解析】 应为“表现了周围人们的冷漠、麻木、无情”。

3.下列对小说相关内容和艺术特色的分析和鉴赏,不正确的

一项是( )

A.祥林嫂见到“我”之后眼睛忽然发光,是因为“我”有文

化,又见多识广,祥林嫂认为“我”能解决她心中的疑

惑,因此饱含希望。

B.“我”对祥林嫂三个问题的回答概括起来就是“也许有”“

然而也未必”“说不清”这几个词。总之,“我”并没有

给祥林嫂确切的答案。

C

C.“内中一个破碗,空的”,碗是空的,说明人们对祥林

嫂的故事咀嚼鉴赏以后变得冷漠,不再对她同情施舍。

D.“她分明已经纯乎是一个乞丐了”表现出祥林嫂已经沦

落成一个乞丐的悲惨境地。

【解析】 C项的理解过于主观,在这里,作者要强调的是

祥林嫂处境的悲凉,碗是空的,未必是人们不肯施舍的结

果。

(二)主观简答,归纳概括。

微任务4:分析小说要素

4.文中有三次对祥林嫂的肖像描写,各有什么变化?其中的

变化说明了什么?肖像中你印象最深的是什么?找出相关

描写,分析祥林嫂的形象特点并体会这些描写的作用。(请

按时间发展顺序“初到鲁镇——再到鲁镇——死亡前”来梳

理探究)

青黄

青黄

黄中带黑

红的

消失了血色

消尽了先前悲哀的神色

顺着眼

顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

竹篮,空的破碗;比她更长的竹竿,下端开了裂

年轻寡妇,生活贫困,但身体还健康,精力充沛

生活更为贫困,精神上也受到更大打击,健康状况不如从前了

精神已完全麻木、枯竭,物质上一无所有,陷入绝境

作用:_____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

通过这些不断变化的肖像描写,尤其是祥林嫂的

眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲

惨的经历。通过鲜明的对照反映了祥林嫂悲剧命运的几个

阶段,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被封建礼教和

封建思想逼到绝境的,深刻地揭露了封建思想对劳动妇女

的摧残和迫害。

5.“我”在小说中起了什么作用?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

①情节上,“我”起着线索的作用。祥林嫂一生的悲

惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来展现的。“我”是事件的

见证人。②人称上,小说主要以第一人称“我”的视角来

展开叙述,“我”是故事的亲历者和旁观者,增加了故事

的真实性。③主题上,“我”使小说主题从同情底层百姓

妇女的不幸命运、批判封建礼教和封建思想对底层妇女的

精神毒害,辐射到底层人之间的冷漠,以及小资产阶级知

识分子的精神懦弱与情感隔膜。

【方法支架】

明确小说形象作用“四题型”

6.小说中有关“祝福”场面的描写是小说环境描写的重中之

重,请谈谈《祝福》中三次有关“祝福”场面的环境描写

及其作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

①第一次是描写镇上各家准备“祝福”的情景。“祝

福”是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天迎神拜佛,祈

求好运,而像祥林嫂这样的穷人却要为富人们的“福礼”而

付出艰辛劳动。这首先突出了穷富之间的矛盾,预示了祥

林嫂悲剧的社会性。同时,也通过“年年如此,家家如此”

的描写,暗示了辛亥革命的不彻底性,阶级关系依旧,风

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力依然顽固。

祥林嫂的悲剧也是必然的。这样的环境描写,既能揭示人

们之间的关系,好与坏,穷与富,同时也联系到了小说的

社会背景,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源。②第二次是对

鲁四老爷家祝福场面的描写。鲁四老爷家的“祝福”更具

有代表性。鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手祝福

用的牲醴,使得祥林嫂失去了“祝福”的权利。为了重新

获取“祝福”的权利,在柳妈的怂恿之下,祥林嫂用“历

来积存的工钱”捐了一条赎“罪”的门槛,但得到的仍是

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

“你放着罢,祥林嫂!”的喝止,至此,祥林嫂的最后一

丝免于侮辱与痛苦的希望破灭了,就这样,鲁四老爷在祝

福时刻凭着封建宗法思想和封建礼教的淫威,把祥林嫂一

步步逼上了死亡的道路。“祝福”本身是旧社会最富有特

色的封建迷信活动,所以在“祝福”中封建宗法思想和反

动理学观念也表现得最为强烈。这种特定的环境描写,推

动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染

力。③第三次是结尾,通过“我”的感受来描写“祝福”

景象。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________

无限的幸福”的气氛,形成鲜明对照,深化了对旧社会杀

人本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说结

构更臻完善的作用。

【方法支架】

概括环境特点“三步骤”

微任务5:品味词句内涵

7.在祥林嫂被婆家抓走之后,鲁四老爷说了两次“可恶”和“然

而”,这两次的含义有什么不同?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

第一次“可恶”是指婆婆“抢”的举动,给自己带来了

麻烦。“然而”后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出,礼

教不容;婆婆做主,理所当然,而且反映了鲁四老爷的假

斯文。第二次说“可恶”是针对卫老婆子的,卫老婆子先

荐祥林嫂然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体

面。“然而”后面隐含的意思是:找到像祥林嫂这样比男

人还勤快的劳动力是不容易的。

【方法支架】

理解重要词句的含意题“三步骤”

微任务6:体悟小说叙事

8.这篇小说在讲述故事时采用了怎样的顺序?这种叙述方式

有什么作用?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

倒叙。作用:①为读者设置了一系列悬念:祥林嫂

过去是什么人?为什么会落到这个地步?为什么又会在死

前提出那样奇怪的问题呢?这一切都使读者急于追根溯

源、探求原委。②造成了浓厚的悲剧气氛,揭示了祥林嫂

与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的主题。

一边是鲁镇年终祝福的热闹忙碌气氛,一边是祥林嫂在富

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________

人们的一片祝福声中寂然死去,造成了浓厚的悲剧气氛;

死后引起鲁四老爷的震怒,被骂为“谬种”,这就揭示了

祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出了小说反封建的

主题。

微任务7:探寻小说主旨

9.小说为什么以“祝福”为题?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(1)环境上,交代故事发生的背景,渲染气氛,奠定

感情基调。(2)情节上,小说起于“祝福”,终于“祝福”,中

间一再写到“祝福”,情节的发展与“祝福”密切相关,即推

动情节发展。(3)人物上,祥林嫂的悲惨遭遇是在“祝福”的

欢乐气氛中展开的,用“祝福”的热闹繁忙来反衬祥林嫂的

悲剧命运。(4)主题上,首尾呼应,同时鲜明的对照增强了

作品的悲剧色彩,深化了小说的主题。

【方法支架】

小说标题“六是否”思维

续表

微任务8:走进批判思维

10.你认为导致祥林嫂死亡的原因有哪些?

(1)个人原因:①贞节观。祥林嫂是普通的农村妇女,

但是却深受封建思想的节烈观的影响。可见封建思想对中

国人的毒害多么深重,不仅在鲁四老爷这样保守的乡绅头

脑中根深蒂固,而且深入社会最底层。祥林嫂对再嫁反抗

越激烈,说明她受的毒害越深。不仅世人认为祥林嫂再嫁

是罪恶,就连她自己也一直以再嫁为耻,精神萎靡,心怀

恐惧。②迷信思想。迷信也同样毒害着祥林嫂的心灵。如

答:

果她没有再嫁的罪恶感,也许对鬼神的恐惧就不会那么强

烈。因为有了这样的罪恶感,她“怕暗夜,怕黑影”,她想

摆脱,想赎罪,自然乞求于迷信。她捐了门槛,自以为摆

脱了罪孽,却不被社会认可。于是她“有如在白天出穴游

行的小鼠”,自绝于这个“吃人”的社会了。

(2)社会原因:封建礼教、封建迷信思想以及冷漠、自私、

虚伪等人性的弱点。

[联读——比较与探究]

微任务9:拓展比较阅读,联系挖掘探究

11.阅读下面的文字,完成题目。

一生中最高兴的一天

路 遥

除夕之夜,欢乐的气氛笼罩着我们的村庄。家家窗前

点上了灯笼,院子里地上铺上炸得粉碎的红红绿绿的炮

皮。在那些贴着窗花和对联的土窑洞里,一家人围坐在一

起吃“八碗”。说是八碗,实际上主要是把各种形状和式样

的肥肉块子装在八个碗中。农村人虽然富了,他们的肠胃

仍需要油水。好,那就尽情地吃吧。拣肥的吃,放开肚量

吃吧,而今这样好的年头,又是自己喂的猪,不吃做什么!

父亲吃了一老碗肥肉,然后就心满意足地拿起旱烟锅,

自个儿笑眯眯地抽起了烟。他舒服地吐纳着烟雾,安逸地仰

靠在铺盖卷上,享乐的神态使我高兴。我突然冒出了一个新

鲜的念头:我为什么不用收录机录下父亲的一段声音呢?父

亲显然对这事发生了极大的兴趣。他跃跃欲试,但又有点不

好意思。我忍不住笑了,对他说:“你随便说什么都行。比

如说你这一生中最高兴的一天……”

“一生中最高兴的一天?哈呀,这怎说哩……好,叫

我想一想,噢,对了,那天,也正像今天一样,过年

哩……我这样说你看行不行!行!好,那我就再给咱往下

说……

“提起那年头,真叫人没法说。冬天的时候,公社把

各大队抽来的民工都集中到寺佛村,白天大干,晚上夜

战,连轴转到了年底。那天早上我回家时,你们母子几个

围坐在炕上哭鼻子哩。哭什么哩?那年头,大家都穷得叮

当响,过年要甚没甚。旁人家孬好都还割了几斤肉,咱们

家我没回来,连一点肉皮皮都没有。当时,我折转身就往

县城跑。我恨我。一个男人,就这么无能啊!我当时想,

我今天出去就是抢也要抢回几斤肉来。

“进了县城,我赶忙跑到了肉食门市部,一看,门关

得死死的。我来到后门上,门也关着,不过听见里面有人

咳嗽。我站着,不敢捣门,为甚?怕。怕什么?当时也说

不清。过了一会,我突然冒出了个好主意,哼,别看你老

子是个笨老百姓,到紧火时,脑瓜子还聪敏着哩。我想,

如果我说我是县委书记的亲戚,他们还敢不卖给我肉吗?

“就这样,我硬着头皮敲开了肉食门市部的后门。门

先是开了一条缝,露出一颗胖头。还没等胖头开口,我就

忙开口说是县上冯书记的亲戚。胖头问什么事?我对他

说,冯书记让你们割几斤肉。这胖干部问我割几斤,我慌

忙从怀里掏出了全部的钱——共四块。我问他一斤多少价

钱?他说一斤八毛钱。我说,那就割五斤吧。不过,我当

时心里暗暗叫苦:我原来只想割上二斤肉,够你们母子几

个吃一顿就行了,你们母子一年几乎没喝一口肉腥汤哩。

我想余下两块多钱,给你妈买一块羊肚子毛巾——她头上

那块毛巾已经包了两年,又脏又烂;再给你们几个娃娃买

些鞭炮。吃肉放炮,这才算过年呀。可眼下我想,一个县

委书记的亲戚走一回后门,怎能只割二斤肉呢?我就只好

咬咬牙把四块钱都破费了。但不管怎样,我总算割到了

肉,而且是一块多么肥的刀口肉啊!

“我正在街上走,一个叫花子拦住了我的路。我一

看,这不是叫花子,是和我一块当民工的高五,他老婆有

病,他本人已经熬得只剩下一把干骨头。高五挡住我,问

我在什么地方割了这么一块好肉?我没敢给他实说,就撒

谎说,我的肉是从一个外地人手里买的。高五忙问我,那

个外地人现在在什么地方?我说人家早走了。高五一脸哭

相对我说,直到今早上才向别人央告着借了几个钱,可现

在又连一点肉也买不到了。他说大人怎样也可以,可娃娃

们不行呀,大哭小叫的……他瞅了一眼我手里提的这块

肉,可怜巴巴地说,能不能给他分一点呢?我舍不得这么

肥的肉给他分,就对他说这肉是高价买的。他忙问多少钱

一斤?我随口说一块六一斤。不料高五说一块六就一块

六,你给我分上二斤!我迟疑了一下,对他说,那好,咱

两个一劈两半。就这样,高五拿了二斤半肉,把四块钱塞

到我手里,笑呵呵地走了,倒好像是他占了我的便宜。

好,我来时拿四块钱,现在还是四块钱,可手里却提了二

斤半的一条子肥肉。这肉等于是我在路上白捡的。好运气!

“我马上到铺子里给你妈买了一条新毛巾,给你们几个

娃娃买了几串鞭炮。还剩了七毛钱,又买了几颗洋糖……这

辈子没有哪一天比这一天再高兴不过了。高兴什么哩?高兴

你妈和你们几个娃娃过这个年总算能吃一顿肉了。而且你妈

也有了新头巾,你们几个娃娃也能放鞭炮,吃洋糖了……”

我“啪”一下关住了收录机,什么话也没说,丢下父

亲,一个人心情沉重地来到了院子里。此刻,晴朗的夜空

星光灿烂,和村中各家窗前摇曳的灯笼相辉映,一片富丽

景象。远处传来密集的锣鼓点和丝弦声,夹杂着孩子们欢

乐的笑闹声。村庄正沉浸在节日的气氛中。远远近近的爆

竹声此起彼伏,空气里弥漫着和平的硝烟。此刻,这一切

给我的心灵带来无限温馨和慰藉……

(有删改)

【相关链接】 我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,

看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭

炮,是四叔家正在“祝福”了;知道已是五更将近时候。我

在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成

一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜

的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆

享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的

人们以无限的幸福。(摘自《祝福》)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的

一项是( )

A.小说叙事结构巧妙,通过“我”想用收录机录下父亲声

音这一新鲜念头,引出父亲对“一生中最高兴的一

天”的回忆。

B.“他舒服地吐纳着烟雾,安逸地仰靠在铺盖卷上”运用

动作描写,表现了父亲当时惬意、自在的状态。

C.“我”一个人来到院子里的主要原因是“我”不认同父亲

当时道德失范的行为。

C

D.小说以塑造小人物来展现大时代,父亲只是一个非常

普通的农民,但是作者却通过他展现了一段极其贫困

的艰难岁月。

【解析】 文中并没有表明“我”是否认同父亲当时道德失范

的行为,这也不是“我”一个人来到院子里的主要原因。

(2)本文尾段与鲁迅小说《祝福》尾段都描写了过年时的庆

祝场景,在表达小说的主旨上各自起到了十分重要的作

用,请简要分析。

本文尾段:过年景象富丽欢乐有生气,赞美了富裕起

来的农村,与过去的贫困形成对比,阐明了只有真正富裕

起来才能避免贫穷所导致的道德失范的主旨。

《祝福》尾段:过年景象虽热闹却也沉闷,与祥林嫂的悲

剧形成对比,揭示出封建礼教扼杀了死者又麻痹着生者的

社会现实。

答:

【解析】 本文结尾描绘了现在过年的热闹富丽景象,与父

亲叙述中的过年时难以吃上肉的贫困情景形成鲜明的对

比,结合文本第二段父亲的“心满意足”,足见作者对当前

农村富裕生活的赞美。然而听完父亲讲的故事,作者“丢

下父亲,一个人心情沉重地来到了院子里”,之所以“沉

重”,既是因为过去生活贫困,又是因为贫困生活下父亲

的道德失范。小说结尾“此刻,这一切给我的心灵带来无

限温馨和慰藉……”点明了主题,作者之所以感到“温馨

和慰藉”,是因为在他看来,富裕的生活可以避免这种道

德失范。《祝福》尾段的场景描写与开头的场景描写相呼

应,渲染了热闹的祝福气氛,同时反衬出祥林嫂惨死的悲

凉。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无

限的幸福”的场景形成鲜明的对照,深刻揭露了封建礼教

杀人的本质。

(3)小说中的故事读来真实可感,请结合文本谈谈作者是如

何达到这一效果的。

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

情节上:第一人称叙述;情节的推进合乎情理。环

境上:通过收录机、肉食门市部等真实描写出特定的时代

环境。人物上:细节描写,比如父亲的神态、动作、语

言;人物形象的立体化,父亲既有家庭责任感,又有欺骗

别人占别人便宜的市侩狡黠。语言上:多使用方言,有极

强的口语化色彩。

【解析】 小说的真实性在于它反映了现实生活,让读者相

信它所叙述的内容是真的。解答此题,可从小说的叙述角

度、情节、环境(社会背景)、人物、语言等方面来探讨。

无论是具有时代特征的“收录机”“肉食门市部”等,还

是具有地域特色和口语色彩的人物语言,都让读者感到小

说真实地还原了某地特殊时代下的故事。在人物塑造上,

父亲具有两面性,对家庭负责,但同时又有占别人小便宜

的狡黠,其性格是立体的。在叙述角度上,小说采用第一

人称,写的都是“我”的眼中事,心中事,充分展现了“

我”的内心世界,这就更具真实感。

微任务10:相关主题文本阅读

1.主题佳句碎片阅读

(导学提示:学习任务内容详见《晨读素养本》“主题阅读”)

2.主题资料延伸阅读

回忆鲁迅先生(节选)

萧 红

鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切地走去。

鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”

鲁迅先生的病,刚好了一点,他坐在躺椅上,抽着烟,那天我穿着新奇的大红的上衣,很宽的袖子。

鲁迅先生说:“这天气闷热起来,这就是梅雨天。”他把他装在象牙烟嘴上的香烟,又用手装得紧一点,往下又说了别的。

许先生忙着家务,跑来跑去,也没有对我的衣裳加以鉴赏。

于是我说:“周先生,我的衣裳漂亮不漂亮?”

鲁迅先生从上往下看了一眼:“不大漂亮。”

过了一会又接着说:“你的裙子配的颜色不对,并不是红上衣不好看,各种颜色都是好看的,红上衣要配红裙子,不然就是黑裙子,咖啡色的就不行了;这两种颜色放在一起很浑浊……你没看到外国人在街上走的吗?绝没有下边穿一件绿裙子,上边穿一件紫上衣,也没有穿一件红裙子而后穿一件白上衣的……”

鲁迅先生就在躺椅上看着我:“你这裙子是咖啡色的,还带格子,颜色浑浊得很,所以把红色衣裳也弄得不漂亮了。”

“……人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳;脚长的女人一定要穿黑鞋子,脚短就一定要穿白鞋子;方格子的衣裳胖

人不能穿,但比横格子的还好;横格子的胖人穿上,就把胖子更往两边裂着,更横宽了,胖子要穿竖条子的,竖的把人显得长,横的把人显得宽……”

那天鲁迅先生很有兴致,把我一双短筒靴子也略略批评了一下,说我的短靴是军人穿的,因为靴子的前后都有一条线织的拉手,这拉手据鲁迅先生说是放在裤子下边的……我说:“周先生,为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我,怎么现在才想起来呢?现在我不是不穿了吗?我穿的这不是另外的鞋吗?”

“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”

那天下午要赴一个筵会去,我要许先生给我找一点布条或绸条束一束头发。许先生拿了来米色的绿色的还有桃红色的。经我和许先生共同选定的是米色的。为着取笑,把那桃红色的,许先生举起来放在我的头发上,并且许先生很开心地说着:

“好看吧!多漂亮!”

我也非常得意,很规矩又顽皮地在等着鲁迅先生往这边看我们。

鲁迅先生这一看,脸是严肃的,他的眼皮往下一放向着我们这边看着:

“不要那样装饰她……”

许先生有点窘了。

我也安静下来。

鲁迅先生在北平教书时,从不发脾气,但常常好用这种眼光看人,许先生常跟我讲。她在女师大读书时,周先生在课堂上,一生气就用眼睛往下一掠,看着他们,这种眼光是鲁迅先生在记范爱农先生的文字曾自己述说过,而谁曾接触过这种眼光的人就会感到一个时代的全智者的催逼。

我开始问:“周先生怎么也晓得女人穿衣裳的这些事情 呢?”

“看过书的,关于美学的。”

“什么时候看的……”

“大概是在日本读书的时候……”

“买的书吗?”

“不一定是买的,也许是从什么地方抓到就看的……”

“看了有趣味吗?!”

“随便看看……”

“周先生看这书做什么?”

“……”没有回答,好像很难以答。

许先生在旁说:“周先生什么书都看的。”

在鲁迅先生家里做客人,刚开始是从法租界来到虹口,搭电车也要差不多一个钟头的工夫,所以那时候来的次数比较 少。记得有一次谈到半夜了,一过十二点电车就没有的,但那天不知讲了些什么,讲到一个段落就看看旁边小长桌上的圆 钟,十一点半了,十一点四十五分了,电车没有了。

“反正已十二点,电车已没有,那么再坐一会儿。”许先生如此劝着。

鲁迅先生好像听了所讲的什么起了幻想,安顿地举着象牙烟嘴在沉思着。

一点钟以后,送我(还有别的朋友)出来的是许先生,外边下着小雨,弄堂里灯光全然灭掉了,鲁迅先生嘱咐许先生一定让坐小汽车回去,并且一定嘱咐许先生付钱。

(有删改)

【深度点评】对于普通人来说,伟人似乎总是高高在上,令人不可触及。提起鲁迅,总会让人想起很多词语:深邃、沉重、严厉、倔强、勇毅、果敢……浓黑的一字须,根根向上的头 发,吸着烟斗、面目严肃冷峻,这是鲁迅通常留给我们的印 象。他似乎“对一切人都怀有忧虑和敌意”,但实际上,伟人也和普通人一样,拥有喜怒哀乐。

萧红的《回忆鲁迅先生》通过女性的细心体察,敏锐地捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,表现出鲁迅超群的智慧、广阔的胸襟和可亲可敬的个性品质。

鲁迅不应该离我们远去

杨曾宪

有人说,鲁迅正离我们远去,周作人正在向我们走来。这或许是事实,我却不以为然,我是三十一年前读的鲁迅,一年前读的周作人,中间隔了三十年。但鲁迅仍然离我很近,周作人仍然离我很远。一个人,在他的青年时代,首先读的是鲁迅还是周作人,我想,可能对他的一生都会产生不同的影响;一个时代,是提倡鲁迅还是周作人,我想,对于今后整整一代人也会产生很不同的影响。对今日的中国青年,今日的中国知识分子来说,更需要的还是鲁迅,而不是周作人。

当然,鲁迅和周作人是亲兄弟,鲁迅也并不知道周作人的“后事”。但即使从周作人的“前事”而言,他与鲁迅的地位也是不可同日而语的。这不仅是从文学史角度的评价,而且是就他们对于中国文化对中华民族的意义而言的。鲁迅,不仅是新文化运动的一员骁将,而且是新的民族精神民族灵魂的重铸者:鲁迅所批判的不仅是哪一种制度哪一个阶级哪一派文化现象,而且是在几千年封建文化“酱缸”浸泡中、在近百年半殖民地政治“囚笼”扭曲中霉变畸形的民族灵魂。鲁迅积其一生之力铸造国人的灵魂。他自己也成为我们民族的不朽灵魂。周作人也曾是新文化的代言人,也曾是传统伦理文化的批判者。

但很快,新文化只沦为他人的工具;他仍然以传统士大夫心态用冲淡的白话语言去娴熟地把玩起中国的器物文化来。悠悠五千年,中国的器物文化博大精深,世所罕匹;吃喝玩乐衣食住行,随手拈来就是文化,就是文明。用林语堂的话说就是,西方文明除去抽水马桶先进,其他别无所长。这自然使周作人大有用武之地——今日提倡“玩文学”的青年哪能玩过周作人 呢?玩物丧志,周作人最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂成为民族的罪人并不偶然。如此一个周作人如何能和鲁迅相比呢?

但正因如此,今天的周作人可以摆在地摊上大畅其销,因为它好读——茶余饭后,躺在沙发上,借周作人之笔触,摩挲

一些小摆设,品味一些小感触,体验一下昨日的民族风情,未必不是一件乐事。何况今日玩风甚盛,有闲者甚众呢?而鲁迅却不是能躺着读的。重读鲁迅,我仍然时时如针芒在背,为自己的灵魂所承受着的拷问。中国知识分子都应经受鲁迅的拷问——因为鲁迅本人已经千百遍地拷问自己。传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某些劣根性,是难以自省自察自知的。它却是妨害我们民族进取现代文明的痼疾。一个民族具有庸人气息并不可怕,可怕的是国人自卑自负又自慰的阿Q精神。鲁迅作为伟大思想家文学家的当代意义正在于此,因为虽然六十年过去了,但由于种种政治历史主题的变奏,我们的国民性

改造任务还远没有完成,毒化民族的灵魂的阿Q精神却仍在蔓延滋生。物质贫乏时期的阿Q尚是可怜的,物质丰富时期的阿Q却变得有些可憎。如果我们不能在物质文明建设的同时,培育出刚健峻拔的民族品格和自信自谦的民族精神,最终,精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起。

当然,我并不排拒周作人。但不能以此而排拒甚至贬低鲁迅。尤其作为民族精神体现和创造者的知识分子不能媚俗从众丧失操守地靠做翻案文章,靠出卖民族的良知哗众取宠,谋利发财。在鲁迅的伟岸形象面前,周作人永远是一抔黄土。

鲁迅,不应也不会离我们远去。

【深度点评】与亲兄弟周作人相比,鲁迅似乎远离这个时代 了。但作者通过比较让我们知道,鲁迅不仅是新文化运动的骁将,而且是新的民族精神的重铸者。鲁迅是周作人这样只会拿文化来把玩的人难以望其项背的。当前的中国,国民性改造任务还没有完成,毒害民族灵魂的阿Q精神在蔓延滋生。与其弟周作人相比,鲁迅是更有价值的,当下的中国更需要他。

12.这两篇文章的侧重点有何不同?

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________

《回忆鲁迅先生(节选)》通过生活琐事表现了鲁迅

先生的性格、品质。《鲁迅不应该离我们远去》通过比较

周作人与鲁迅,指出鲁迅精神不过时,当下的中国更需要

鲁迅。

[相关“整本书阅读”书目]

整本推荐

1.鲁迅《鲁迅全集》(人民文学出版社)

2.乐黛云《国外鲁迅研究论集》(北京大学出版社)

单篇阅读

1.郁达夫《回忆鲁迅》

2.萧红《回忆鲁迅先生》

微任务11:自选情境任务,实践迁移运用

【对接高考写作】

13.请从以下角度任选一个角度,参照示例,以课文为材料写

一则素材运用。

示例:读完《祝福》后,我真想对祥林嫂说一句:“祥林

嫂,你真傻,你不该去反抗,纵使你有千万种委屈。”祥

林嫂的命运,怪不了别人,怪不了鲁四老爷的顽固,怪不

了婆婆的自私,怪不了柳妈的无知,要怪就怪她不懂得男

尊女卑,不懂得逆来顺受,不懂得听天由命。祥林嫂一定

知道她自己摆脱不了悲惨的命运,可她就是要反抗,殊不

知政权、族权、神权、夫权这四条绳子已经布下了天罗地

网,几千年的封建礼教和封建制度已经是如此的根深蒂

固,岂是她这区区的一个弱女子就能改变得了?它们是如

此的伟大,伟大到连庙祝都厌弃她去捐门槛。她不该顶撞

封建制度,她错就错在没有认识到自己是如此的渺小,没

有认识到命运不是自己说怎样就是怎样……

答:_______

略

【情境任务清单】

14.请自由选择以下一项情境任务,按照要求完成任务,并展

示实践成果。

(1)①下面这幅图是画家范曾为鲁迅的

短篇小说《祝福》所作的插图,请联

系《祝福》的相关情节和画中人物的

性格,为祥林嫂设计一段心理描写。

②参照下面鲁迅先生的画像,结合你对鲁迅的了解,刻画

你心目中鲁迅的形象。

(2)鲁镇,鲁迅笔下的故事有好几次都发生在这里。在山清

水秀的鲁镇,有“我”快乐的童年,也上演了一幕幕人间悲

剧。鲁迅先生以自己高超的艺术技巧、敏锐的思想触角、

犀利的文笔解剖了社会的躯体,激励猛者前行。请阅读[

相关“整本书阅读”书目]中有关鲁迅的作品,在班级举行

一个阅读分享会,与大家分享鲁镇的人和事。

(3)近期某出版社打算再版鲁迅的小说集,请你以《祝福》

为核心绘制小说集的封面。

【分享展示】

选择任务:________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(1)

①示例:祥林嫂:第一次不让我碰祭具时我

就觉得奇怪,难道我犯了什么罪过吗?柳妈说我有罪过,

我也认了。可是我不是已经捐过门槛,赎了这一辈子的罪

了吗?难道神灵还没有“宽恕”我吗?,②示例:我将您的

画像挂在我书桌的正上方。当我疲倦想偷懒的时候,我抬

头看到了您,您那犀利的目光像闪电,灼烧着我混沌的思

想,我想到活着就该跟您一样,“我以我血荐轩辕”;当

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

我目睹不良现象却不敢挺身而出时,我抬头看到了您,您

那上指的头发像利剑直刺我懦弱的灵魂,我想到年轻人就

该“横眉冷对千夫指”,敢于跟坏人坏事做斗争;当我遭受

同学的误会而伤心时,我抬头看到了您,您那慈祥的面庞

像广阔的海洋融化了我心中的寒冰,让我有宽厚博大的胸

怀……您伟岸凛然,像一座永不熄灭的灯塔,指引着我们

年轻一代永远向前。

【分享展示】

选择任务:_________

实践成果:________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(2)

提示:①鲁镇是充满童趣的,作者把这种童

趣集中表现在一群孩子身上。月下看戏,“我”和闰土聊

雪天捕鸟,月夜看瓜,“我”和闰土都有过一个充满趣味

的快乐童年。

②“我”是鲁镇上人和事的见证者。小时候,“我”是快乐

的,因有双喜、阿发、闰土等快乐的小伙伴;稍大些,在

咸亨酒店当小伙计;后外出求学,应是有新知识、新见闻

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

的知识分子。但“我”并不敢直面乡村的苦难,不敢回答祥

林嫂“魂灵”的问题,在祝福声中逃离鲁镇。

③鲁镇的“看客”很多。孔之已窃书被打,人们嘲笑他:

他争辩哀求都无济于事,在人们的说笑声中大约的确死

了。祥林嫂原本更应得到人们的同情,但看客们却把祥林

嫂的不幸当作消遣的故事来听,她最后在祝福声中凄然死。

④鲁镇弥漫着浓重的迷信气氛。鲁镇的女人只有为祝福”忙

碌的份儿,却没有参加“祝福“仪式的权利;六一公公说“

读过书的人才识货···乡下人不识好歹”;咸亨酒店有穿长衫

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答:(3)略

的坐着喝酒的人也有穿长衫站着喝酒的孔乙己,还有一群

站着喝酒的短衣帮;鲁镇有可以将孔乙已打成重伤的丁举

人,不许祥林嫂参加”祝福”仪式的鲁四老爷;杨二嫂说

“我“放了道台,有三房姨太太,出门便是八拾大轿。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])