高中语文统编版必修上册12《拿来主义》(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12《拿来主义》(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-20 16:56:57 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

主义

鲁迅

拿来

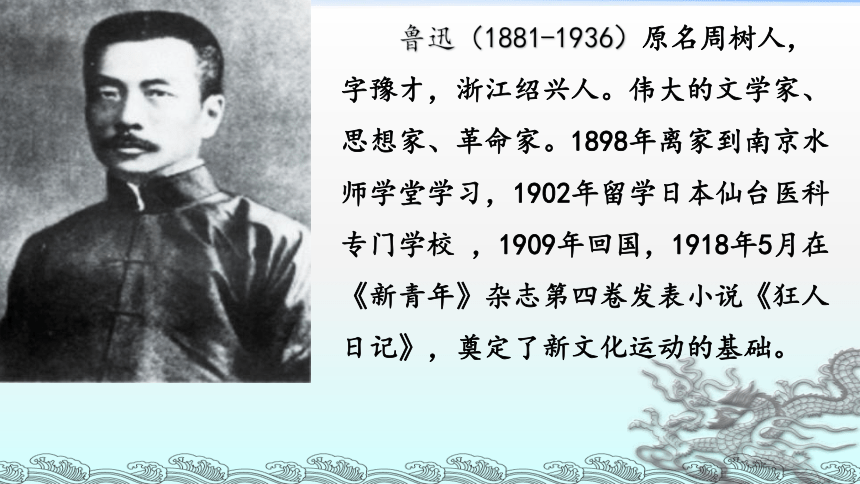

鲁迅(1881-1936)原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家、革命家。1898年离家到南京水师学堂学习,1902年留学日本仙台医科专门学校 ,1909年回国,1918年5月在《新青年》杂志第四卷发表小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基础。

主要作品:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》、《热风》、《二心集》、《三闲集》、《华盖集》《且介亭杂文》、《南腔北调集》等十五部。

译作:《域外小说集》

自题小像

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

留学日本时的鲁迅

自嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

以笔为匕的鲁迅先生

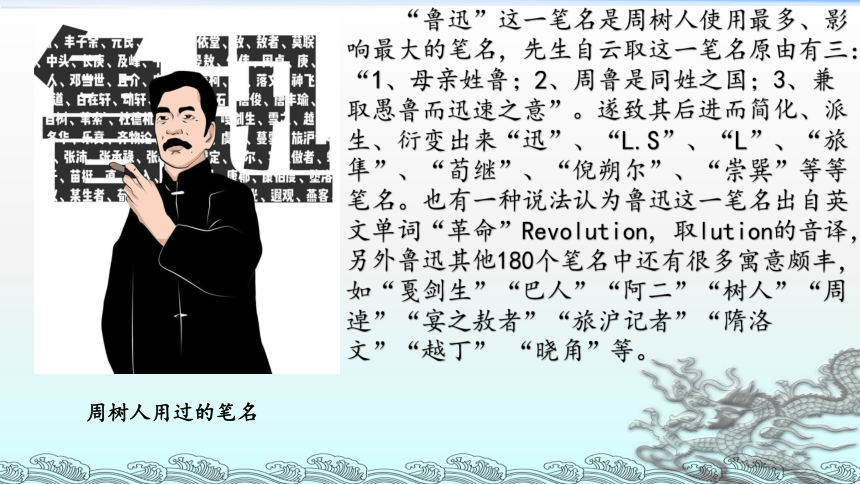

周树人用过的笔名

“鲁迅”这一笔名是周树人使用最多、影响最大的笔名,先生自云取这一笔名原由有三:“1、母亲姓鲁;2、周鲁是同姓之国;3、兼取愚鲁而迅速之意”。遂致其后进而简化、派生、衍变出来“迅”、“L.S”、“L”、“旅隼”、“荀继”、“倪朔尔”、“崇巽”等等笔名。也有一种说法认为鲁迅这一笔名出自英文单词“革命”Revolution,取lution的音译,另外鲁迅其他180个笔名中还有很多寓意颇丰,如“戛剑生”“巴人”“阿二”“树人”“周逴”“宴之敖者”“旅沪记者”“隋洛文”“越丁” “晓角”等。

你不知道的鲁迅

优秀的平面设计师

杂文是现代散文的一种,一般采用议论的表达方式,表达对时事的观点和看法。

关于杂文

1、短小、活泼、犀利、隽永;

2、既有议论性,又有文艺性;

3、题材广泛,形式多样;

4、取材大中取小,立意小中见大。

特点:

《且介亭杂文》缘起

1927年后,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。

“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治之下中国社会半殖民半封建的黑暗现实。

本文是鲁迅先生于20世纪30年代所写的一篇关于继承文化遗产问题的杂文。当时国民党反动派在对革命根据地进行军事围剿的同时实行反革命的文化围剿,各种错误思潮也随之泛滥,一些封建遗老遗少叫嚷复古主义,卖国求荣的“全盘西化”论甚嚣尘上,左翼文艺队伍中对要不要继承文化遗产的问题也思想混乱,颇多分歧。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇就是我们今天开始学的《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

写作背景

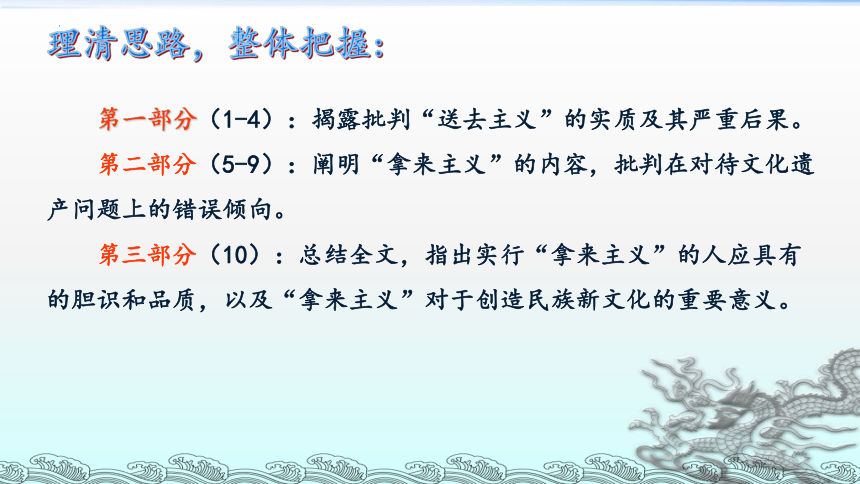

理清思路,整体把握:

第一部分(1-4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第二部分(5-9):阐明“拿来主义”的内容,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(10):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

1、第一段最后一句“活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”,其中“进步”一词用了什么修辞方法?表达作者什么样的感情?

这是反语,表现了作者对“送去主义”的嘲讽。

2、你还能从本段的哪些字词语句上体会出这种感情?

“大师”、“捧着”、“几张”“一路挂过去”、“发扬国光”、“传道”等都表现出嘲讽的感情。

慈禧太后

闭关锁国

3、作者是怎样否定“送去主义”的?用了什么论证方法?有什么作用?

运用了类比论证的方法:

尼采 中国

自诩是太阳 自诩地大物博

光热无穷 煤矿丰富

只是给予,不想取得 只送去,不拿来

他发疯而死 亡国灭种

作者以尼采类比,指出中国若“只是送出去” 同样是愚蠢可笑的。

“磕头”“讨”和“残羹冷炙”“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了一味的“送”,结果只能是国贫民弱,贻害后代,使我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。

“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有何区别?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

抛来≠抛给 抛给=送来 送来≠拿来

破 立

问题 概括 问题分析 解决方法

(作者态度)

表现(原文) 实质 危害

闭关 主义

送去 主义

送来 主义

自己不去,别人也不许来

落后挨打

盲目排外

送古董,送古画新画,送活人

崇洋媚外

贻害子孙

应该“拿来”

英国的鸦片,德国的废枪炮,法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。

被动接受

盲目排外

主动去拿

强加侵略

闭关主义

送去主义

拿来主义

排外

媚外

误国

卖国

因为

所以

因为闭关主义、送去主义和送来主义都行不通,所以只能拿来主义。

因果论证

破

立

送来主义

被侵略

受害

3、如何理解第七段“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”这句话

“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见;

“放出眼光”指要看得清,有辨别力;

“自己来拿”指要有选择,自己拿——有思考,有鉴别,有选择。

怕被染污徘徊不敢走进门

害怕继承拒绝借鉴的逃避主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第一种错误态度

指哪类人?

孱头

勃然大怒放一把火烧光

盲目排斥固步自封的虚无主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第二种错误态度

指哪类人?

昏蛋

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

崇洋媚外全盘西化的投降主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第三种错误态度

指哪类人?

废物

种类 表现 实质

孱头 怕被染污徘徊不敢走进门 害怕继承拒绝借鉴

逃避主义

昏蛋 勃然大怒放一把火烧光 盲目排斥固步自封

虚无主义

废物 欣欣然蹩进卧室大吸鸦片 崇洋媚外全盘西化

投降主义

课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

仔细读第九段,看看“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?

姨太太

吃掉

送药房

毁掉

走散

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

取其精华,

去其糟粕!

鱼翅

鸦片

烟枪

烟灯

思考?

请分别概括“闭关主义”“送去主义”和“拿来主义”的特点、实质和结果,完成下面的表格。

闭关主义 送去主义 拿来主义

特点 ①_________ 只送不拿 ②_____________

_____________

实质 惧外、排外 ③_______ _____ 爱国、和平交往

结果 ④___________ ___________ _____________ 文化堕落 主权丧尽 贻害子孙 人自成为新人

文艺自成为新文艺

不送不拿

丧权辱国、

割地赔款、

导致送去主义

媚外、

卖国

“送去”之外

还得“拿来”

如何对待?

怎样区别“拿来”?

“拿来”有何意义?

“拿来”主义者的条件?

最终的目的是什么?

①“总之,我们要拿来。”

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”

③“那么,主人是新主人,宅子也就成为新宅子。”

④“然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

创新

现在我们一起回顾一下文章。鲁迅先生从“闭关主义”谈起,紧接着言辞犀利地批判了“送去主义”,边批判边树立自己的观点,然后以生动的比喻阐述了“拿来主义”者如何对待文化遗产,最后对全文作了总结,明确了实行“拿来主义”对于创造民族文化的重要意义和实行“拿来主义”的人必须具备的品质。

拿来主义

破

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

立

拿来主义

破

孱头 消极逃避 逃避主义

昏蛋 完全否定 虚无主义

废物 全盘接受 投降主义

立

新人

占有

挑选

鱼翅 使用

鸦片 存放

烟枪烟灯 毁灭

姨太太 走散

拿来主义者

1、举例论证(1)

2、类比论证(3)

——用同类事物相比较

3、因果论证(1-5)

4、比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

4、对比论证(8、9)

——用性质相反的事物作比较

本文的论证艺术:

嬉笑怒骂,皆成文章

——赏析文本的语言特色

在中国现代文坛上,没有哪位作家像鲁迅一样,用他那刀锋一样锐利的笔尖,无情地声讨着一切黑暗;没有哪位作家像鲁迅一样,在人民的心上剖开那么深的口子,还受到人们几世几代的尊敬。鲁迅,用他的嬉笑怒骂,用他的横眉冷对,为我们呈上了一颗中国人跳动的良心。《拿来主义》是一篇典范之作,其语言艺术也达到了炉火纯青、登峰造极的高度。学习本文后,我们还要对鲁迅的语言仔细剖析。

除了巧妙运用比喻外,本文还具有以下特色:

①妙用反语,如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”不是学术进步、文化昌明,而是学术退步、文化堕落,作者对此是不屑不齿。

②善于仿词创造。即根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时仿造出新的词语,改变原来特定的词义,创造出新意。如“拿来主义”,“主义”指一种重大的原则和主张,是堂而皇之的政治术语,而“拿来”是最普通的日常生活的口语,这两个词十分有趣地嫁接在一起,不伦不类地惹人发笑。“闭关主义”“送去主义”也很妙,不说“排外”,不说“卖国”,而说“闭关”“送去”,挖苦嘲讽的意味很强。

拓展阅读

1.有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。

——鲁迅《呐喊·自序》

2.凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。

——鲁迅《呐喊·自序》

3.日子一久,只落得麻痹了翅子,即使放出笼外,早已不能奋飞。现在总算脱出这牢笼了,我从此要在新的开阔的天空中翱翔,趁我还未忘却了我的翅子的扇动。

——鲁迅 《彷徨·伤逝》

4.寂寞新文苑,平安旧战场。两间余一卒,荷戟独彷徨。

——鲁迅《题<彷徨>》

鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判“送去主义”的,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决“送去主义”呢?我们给世界送去了什么?有没有必要送出去?

拓展思考:

(1)不能全盘否决“送去主义”。

(2)我们给世界送去了:孔子的学说传到西方;中国的武术走向世界;中国的茶文化走向世界;中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫走向世界;中国的海军走向了世界(护航索马里)。

(3)有必要送出去。促进文化的交流,向全世界宣扬中国文化和思想。中国的商品走向了世界,外国人依赖于中国的产品,比如我们经常会看到的“made in China”。它使我们的祖国越来越富有、强大,也在向全世界表达我们经济的发展和“仁爱”的思想。当然,我们送出去的目的更多是为了“拿来”,拿来外国的先进技术和经验,促进我国的发展。

主义

鲁迅

拿来

鲁迅(1881-1936)原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家、革命家。1898年离家到南京水师学堂学习,1902年留学日本仙台医科专门学校 ,1909年回国,1918年5月在《新青年》杂志第四卷发表小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基础。

主要作品:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》、《热风》、《二心集》、《三闲集》、《华盖集》《且介亭杂文》、《南腔北调集》等十五部。

译作:《域外小说集》

自题小像

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

留学日本时的鲁迅

自嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

以笔为匕的鲁迅先生

周树人用过的笔名

“鲁迅”这一笔名是周树人使用最多、影响最大的笔名,先生自云取这一笔名原由有三:“1、母亲姓鲁;2、周鲁是同姓之国;3、兼取愚鲁而迅速之意”。遂致其后进而简化、派生、衍变出来“迅”、“L.S”、“L”、“旅隼”、“荀继”、“倪朔尔”、“崇巽”等等笔名。也有一种说法认为鲁迅这一笔名出自英文单词“革命”Revolution,取lution的音译,另外鲁迅其他180个笔名中还有很多寓意颇丰,如“戛剑生”“巴人”“阿二”“树人”“周逴”“宴之敖者”“旅沪记者”“隋洛文”“越丁” “晓角”等。

你不知道的鲁迅

优秀的平面设计师

杂文是现代散文的一种,一般采用议论的表达方式,表达对时事的观点和看法。

关于杂文

1、短小、活泼、犀利、隽永;

2、既有议论性,又有文艺性;

3、题材广泛,形式多样;

4、取材大中取小,立意小中见大。

特点:

《且介亭杂文》缘起

1927年后,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。

“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治之下中国社会半殖民半封建的黑暗现实。

本文是鲁迅先生于20世纪30年代所写的一篇关于继承文化遗产问题的杂文。当时国民党反动派在对革命根据地进行军事围剿的同时实行反革命的文化围剿,各种错误思潮也随之泛滥,一些封建遗老遗少叫嚷复古主义,卖国求荣的“全盘西化”论甚嚣尘上,左翼文艺队伍中对要不要继承文化遗产的问题也思想混乱,颇多分歧。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇就是我们今天开始学的《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

写作背景

理清思路,整体把握:

第一部分(1-4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第二部分(5-9):阐明“拿来主义”的内容,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(10):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

1、第一段最后一句“活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”,其中“进步”一词用了什么修辞方法?表达作者什么样的感情?

这是反语,表现了作者对“送去主义”的嘲讽。

2、你还能从本段的哪些字词语句上体会出这种感情?

“大师”、“捧着”、“几张”“一路挂过去”、“发扬国光”、“传道”等都表现出嘲讽的感情。

慈禧太后

闭关锁国

3、作者是怎样否定“送去主义”的?用了什么论证方法?有什么作用?

运用了类比论证的方法:

尼采 中国

自诩是太阳 自诩地大物博

光热无穷 煤矿丰富

只是给予,不想取得 只送去,不拿来

他发疯而死 亡国灭种

作者以尼采类比,指出中国若“只是送出去” 同样是愚蠢可笑的。

“磕头”“讨”和“残羹冷炙”“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了一味的“送”,结果只能是国贫民弱,贻害后代,使我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。

“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有何区别?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

抛来≠抛给 抛给=送来 送来≠拿来

破 立

问题 概括 问题分析 解决方法

(作者态度)

表现(原文) 实质 危害

闭关 主义

送去 主义

送来 主义

自己不去,别人也不许来

落后挨打

盲目排外

送古董,送古画新画,送活人

崇洋媚外

贻害子孙

应该“拿来”

英国的鸦片,德国的废枪炮,法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。

被动接受

盲目排外

主动去拿

强加侵略

闭关主义

送去主义

拿来主义

排外

媚外

误国

卖国

因为

所以

因为闭关主义、送去主义和送来主义都行不通,所以只能拿来主义。

因果论证

破

立

送来主义

被侵略

受害

3、如何理解第七段“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”这句话

“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见;

“放出眼光”指要看得清,有辨别力;

“自己来拿”指要有选择,自己拿——有思考,有鉴别,有选择。

怕被染污徘徊不敢走进门

害怕继承拒绝借鉴的逃避主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第一种错误态度

指哪类人?

孱头

勃然大怒放一把火烧光

盲目排斥固步自封的虚无主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第二种错误态度

指哪类人?

昏蛋

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

崇洋媚外全盘西化的投降主义者

对待文化遗产的三种错误态度

第三种错误态度

指哪类人?

废物

种类 表现 实质

孱头 怕被染污徘徊不敢走进门 害怕继承拒绝借鉴

逃避主义

昏蛋 勃然大怒放一把火烧光 盲目排斥固步自封

虚无主义

废物 欣欣然蹩进卧室大吸鸦片 崇洋媚外全盘西化

投降主义

课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

课文第九段中的“大宅子”、“鱼翅”、“鸦片”“烟灯和烟枪”、“姨太太”等分别比喻什么?这些比喻分别与最后一段中的哪些词相对应?

仔细读第九段,看看“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?

姨太太

吃掉

送药房

毁掉

走散

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

取其精华,

去其糟粕!

鱼翅

鸦片

烟枪

烟灯

思考?

请分别概括“闭关主义”“送去主义”和“拿来主义”的特点、实质和结果,完成下面的表格。

闭关主义 送去主义 拿来主义

特点 ①_________ 只送不拿 ②_____________

_____________

实质 惧外、排外 ③_______ _____ 爱国、和平交往

结果 ④___________ ___________ _____________ 文化堕落 主权丧尽 贻害子孙 人自成为新人

文艺自成为新文艺

不送不拿

丧权辱国、

割地赔款、

导致送去主义

媚外、

卖国

“送去”之外

还得“拿来”

如何对待?

怎样区别“拿来”?

“拿来”有何意义?

“拿来”主义者的条件?

最终的目的是什么?

①“总之,我们要拿来。”

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”

③“那么,主人是新主人,宅子也就成为新宅子。”

④“然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

创新

现在我们一起回顾一下文章。鲁迅先生从“闭关主义”谈起,紧接着言辞犀利地批判了“送去主义”,边批判边树立自己的观点,然后以生动的比喻阐述了“拿来主义”者如何对待文化遗产,最后对全文作了总结,明确了实行“拿来主义”对于创造民族文化的重要意义和实行“拿来主义”的人必须具备的品质。

拿来主义

破

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

立

拿来主义

破

孱头 消极逃避 逃避主义

昏蛋 完全否定 虚无主义

废物 全盘接受 投降主义

立

新人

占有

挑选

鱼翅 使用

鸦片 存放

烟枪烟灯 毁灭

姨太太 走散

拿来主义者

1、举例论证(1)

2、类比论证(3)

——用同类事物相比较

3、因果论证(1-5)

4、比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

4、对比论证(8、9)

——用性质相反的事物作比较

本文的论证艺术:

嬉笑怒骂,皆成文章

——赏析文本的语言特色

在中国现代文坛上,没有哪位作家像鲁迅一样,用他那刀锋一样锐利的笔尖,无情地声讨着一切黑暗;没有哪位作家像鲁迅一样,在人民的心上剖开那么深的口子,还受到人们几世几代的尊敬。鲁迅,用他的嬉笑怒骂,用他的横眉冷对,为我们呈上了一颗中国人跳动的良心。《拿来主义》是一篇典范之作,其语言艺术也达到了炉火纯青、登峰造极的高度。学习本文后,我们还要对鲁迅的语言仔细剖析。

除了巧妙运用比喻外,本文还具有以下特色:

①妙用反语,如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”不是学术进步、文化昌明,而是学术退步、文化堕落,作者对此是不屑不齿。

②善于仿词创造。即根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时仿造出新的词语,改变原来特定的词义,创造出新意。如“拿来主义”,“主义”指一种重大的原则和主张,是堂而皇之的政治术语,而“拿来”是最普通的日常生活的口语,这两个词十分有趣地嫁接在一起,不伦不类地惹人发笑。“闭关主义”“送去主义”也很妙,不说“排外”,不说“卖国”,而说“闭关”“送去”,挖苦嘲讽的意味很强。

拓展阅读

1.有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。

——鲁迅《呐喊·自序》

2.凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客。

——鲁迅《呐喊·自序》

3.日子一久,只落得麻痹了翅子,即使放出笼外,早已不能奋飞。现在总算脱出这牢笼了,我从此要在新的开阔的天空中翱翔,趁我还未忘却了我的翅子的扇动。

——鲁迅 《彷徨·伤逝》

4.寂寞新文苑,平安旧战场。两间余一卒,荷戟独彷徨。

——鲁迅《题<彷徨>》

鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判“送去主义”的,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决“送去主义”呢?我们给世界送去了什么?有没有必要送出去?

拓展思考:

(1)不能全盘否决“送去主义”。

(2)我们给世界送去了:孔子的学说传到西方;中国的武术走向世界;中国的茶文化走向世界;中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫走向世界;中国的海军走向了世界(护航索马里)。

(3)有必要送出去。促进文化的交流,向全世界宣扬中国文化和思想。中国的商品走向了世界,外国人依赖于中国的产品,比如我们经常会看到的“made in China”。它使我们的祖国越来越富有、强大,也在向全世界表达我们经济的发展和“仁爱”的思想。当然,我们送出去的目的更多是为了“拿来”,拿来外国的先进技术和经验,促进我国的发展。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读