浙教版2022-2023学年上学期九年级科学期末专题复习十二:物质的转化【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年上学期九年级科学期末专题复习十二:物质的转化【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 509.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 16:41:22 | ||

图片预览

文档简介

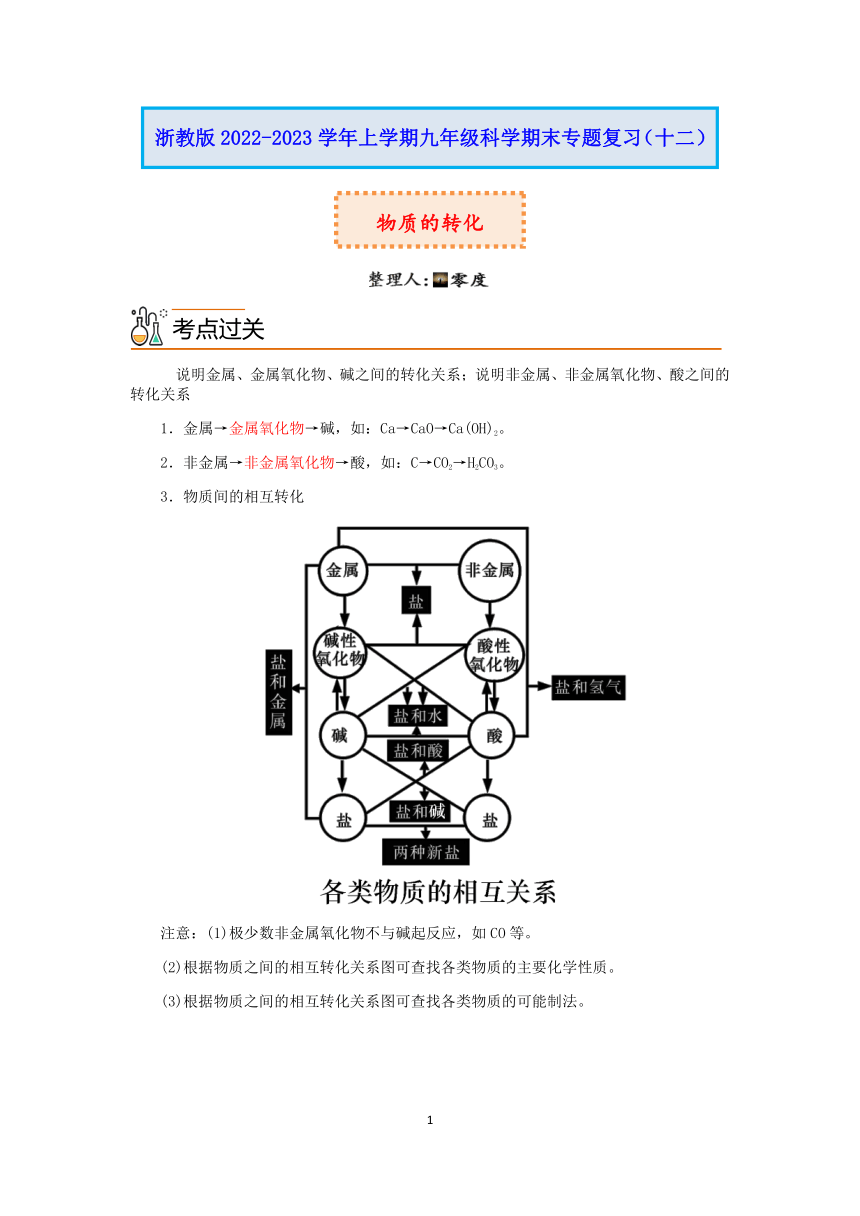

说明金属、金属氧化物、碱之间的转化关系;说明非金属、非金属氧化物、酸之间的转化关系

1.金属→金属氧化物→碱,如:Ca→CaO→Ca(OH)2。

2.非金属→非金属氧化物→酸,如:C→CO2→H2CO3。

3.物质间的相互转化

注意:(1)极少数非金属氧化物不与碱起反应,如CO等。

(2)根据物质之间的相互转化关系图可查找各类物质的主要化学性质。

(3)根据物质之间的相互转化关系图可查找各类物质的可能制法。

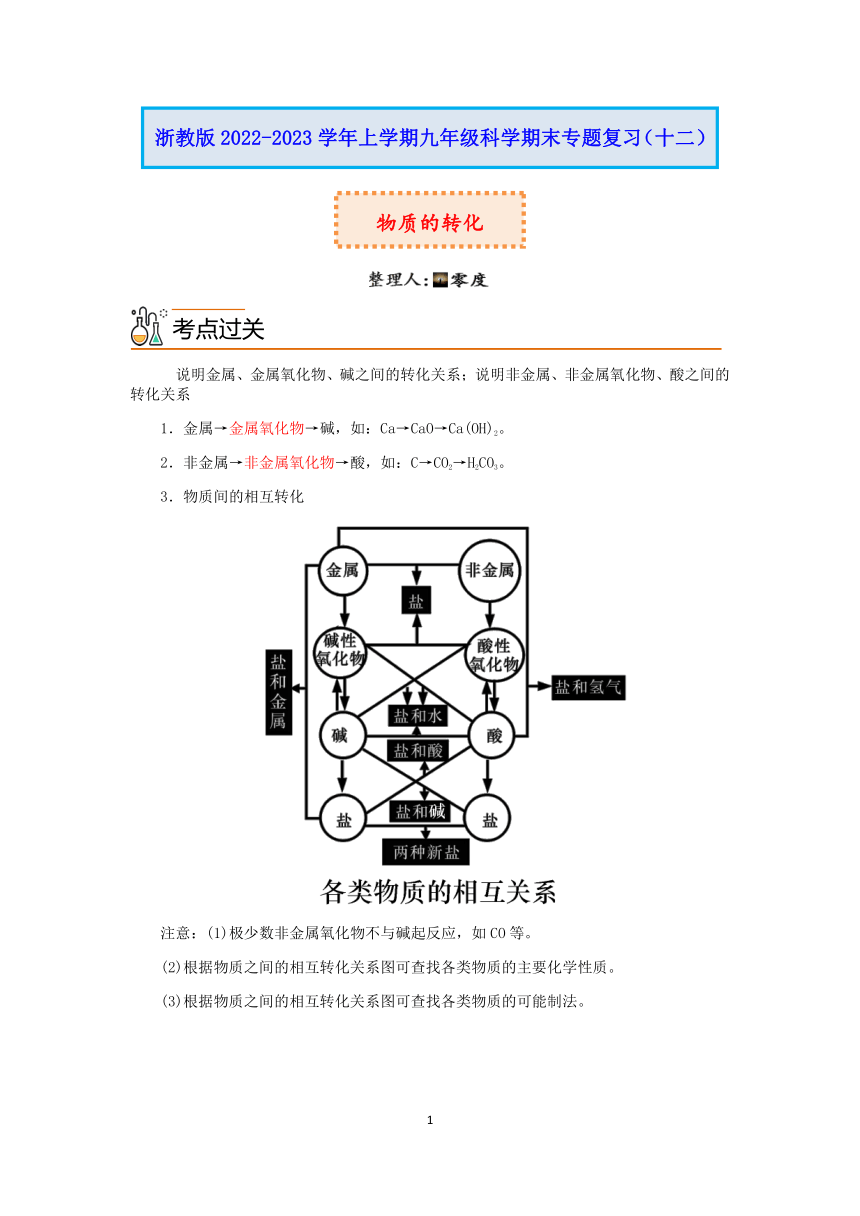

例1、下列各组变化中,每一转化在一定条件下均能一步实现的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

例2、铁矿石冶炼成铁的主要反应原理是在高温条件下,用还原剂(主要是一氧化碳)从铁矿石里把铁还原出来,反应方程式为3CO+Fe2O32Fe+3CO2,如图是实验室模拟工业炼铁的实验装置图,下列说法不正确的是( )

A.实验时,先点燃酒精喷灯,再通入CO气体

B.B处发生的化学反应说明CO具有还原性

C.该实验可以观察到C处澄清石灰水变浑浊

D.该实验缺少尾气处理装置,会污染空气

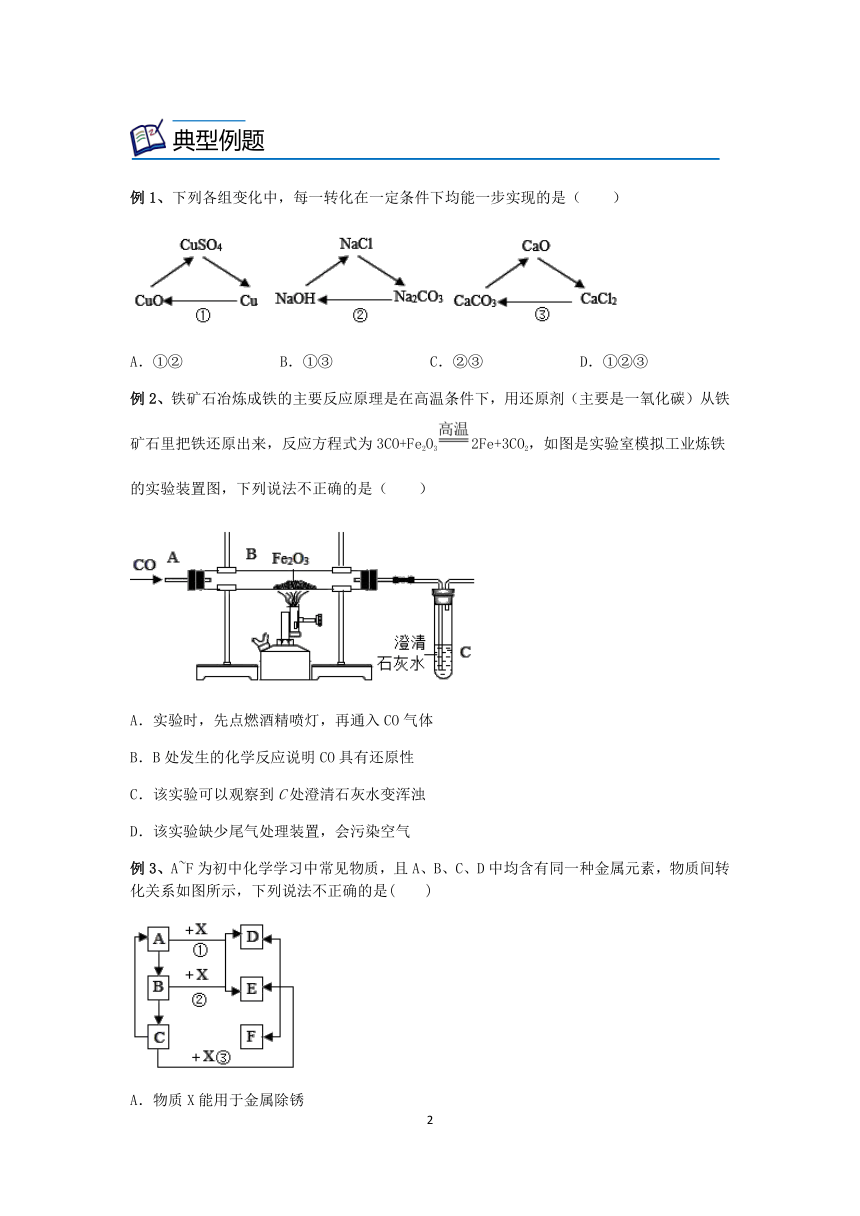

例3、A~F为初中化学学习中常见物质,且A、B、C、D中均含有同一种金属元素,物质间转化关系如图所示,下列说法不正确的是( )

A.物质X能用于金属除锈

B.反应②中和反应

C.反应①②③都属于复分解反应

D.A、B、E、F一定是氧化物

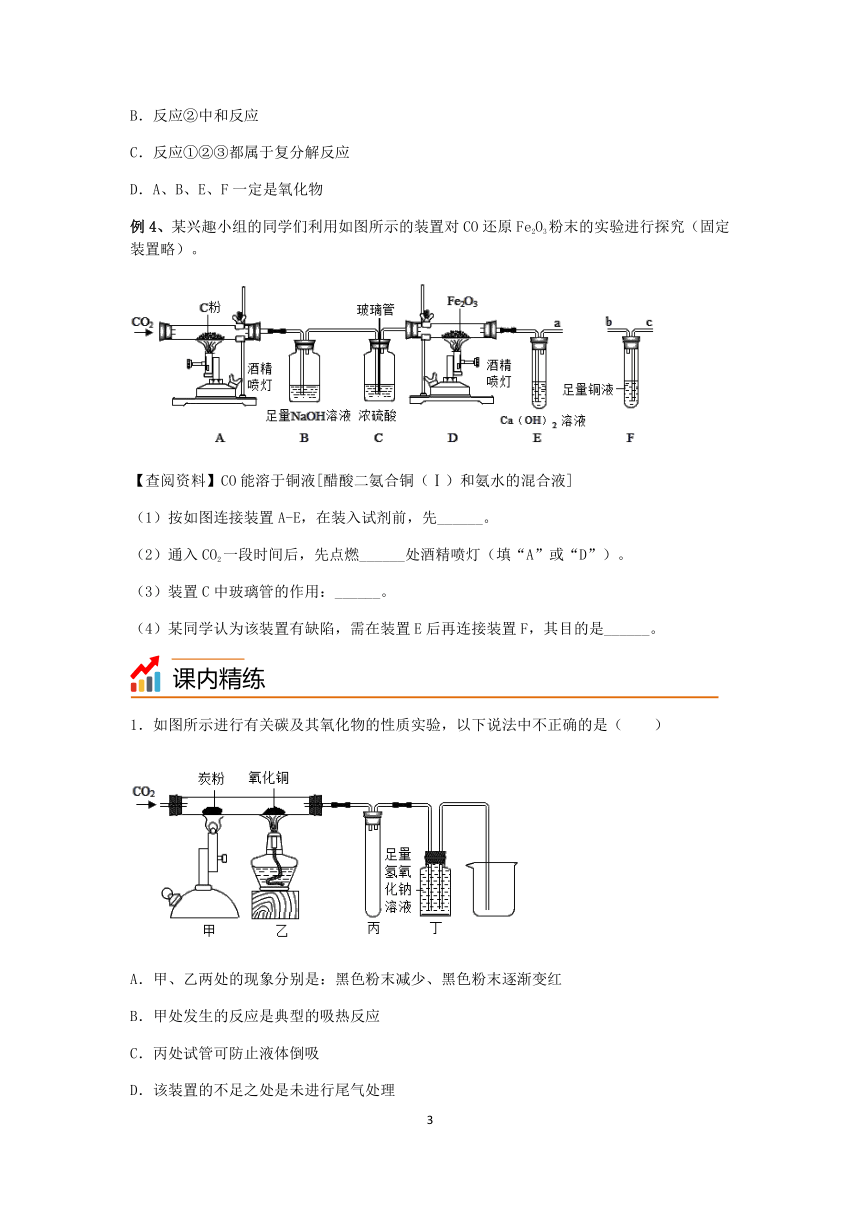

例4、某兴趣小组的同学们利用如图所示的装置对CO还原Fe2O3粉末的实验进行探究(固定装置略)。

【查阅资料】CO能溶于铜液[醋酸二氨合铜(Ⅰ)和氨水的混合液]

(1)按如图连接装置A-E,在装入试剂前,先______。

(2)通入CO2一段时间后,先点燃______处酒精喷灯(填“A”或“D”)。

(3)装置C中玻璃管的作用:______。

(4)某同学认为该装置有缺陷,需在装置E后再连接装置F,其目的是______。

1.如图所示进行有关碳及其氧化物的性质实验,以下说法中不正确的是( )

A.甲、乙两处的现象分别是:黑色粉末减少、黑色粉末逐渐变红

B.甲处发生的反应是典型的吸热反应

C.丙处试管可防止液体倒吸

D.该装置的不足之处是未进行尾气处理

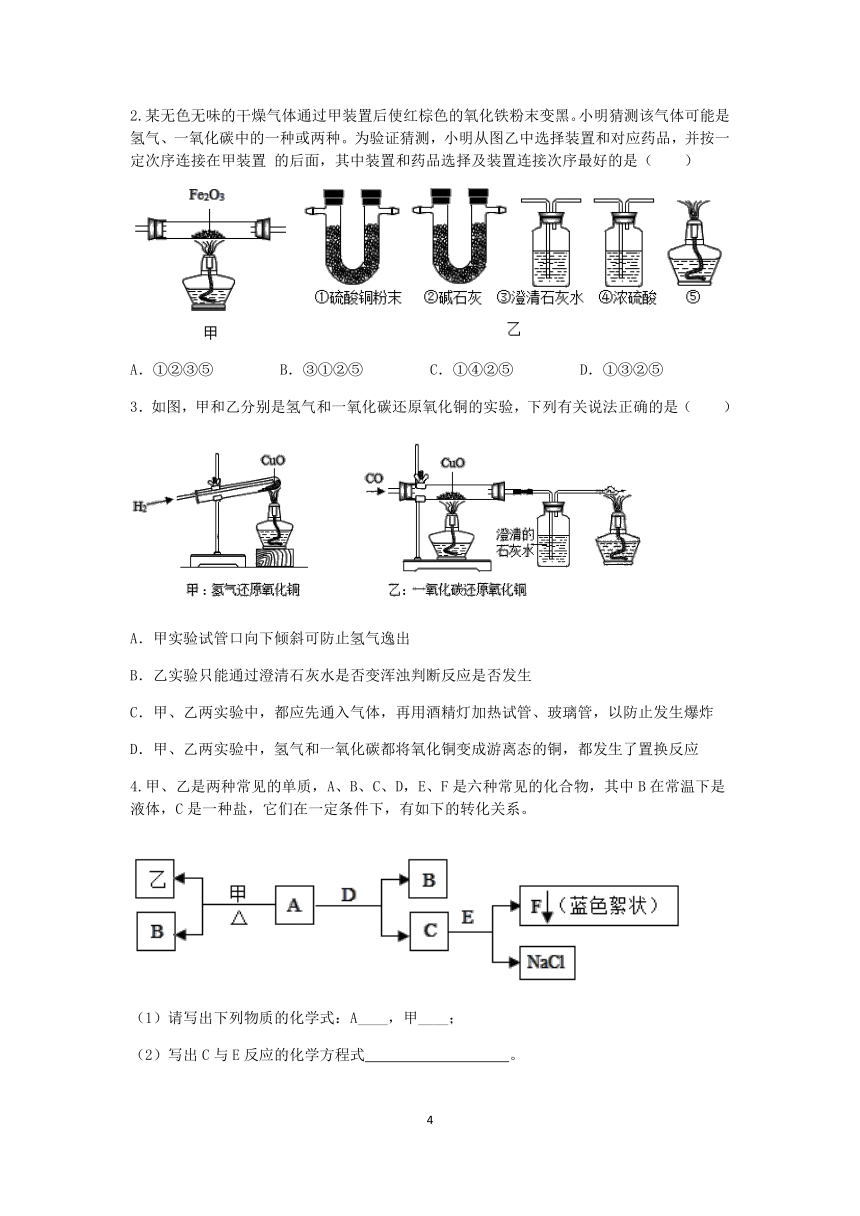

2.某无色无味的干燥气体通过甲装置后使红棕色的氧化铁粉末变黑。小明猜测该气体可能是氢气、一氧化碳中的一种或两种。为验证猜测,小明从图乙中选择装置和对应药品,并按一定次序连接在甲装置 的后面,其中装置和药品选择及装置连接次序最好的是( )

A.①②③⑤ B.③①②⑤ C.①④②⑤ D.①③②⑤

3.如图,甲和乙分别是氢气和一氧化碳还原氧化铜的实验,下列有关说法正确的是( )

A.甲实验试管口向下倾斜可防止氢气逸出

B.乙实验只能通过澄清石灰水是否变浑浊判断反应是否发生

C.甲、乙两实验中,都应先通入气体,再用酒精灯加热试管、玻璃管,以防止发生爆炸

D.甲、乙两实验中,氢气和一氧化碳都将氧化铜变成游离态的铜,都发生了置换反应

4.甲、乙是两种常见的单质,A、B、C、D,E、F是六种常见的化合物,其中B在常温下是液体,C是一种盐,它们在一定条件下,有如下的转化关系。

(1)请写出下列物质的化学式:A____,甲____;

(2)写出C与E反应的化学方程式 。

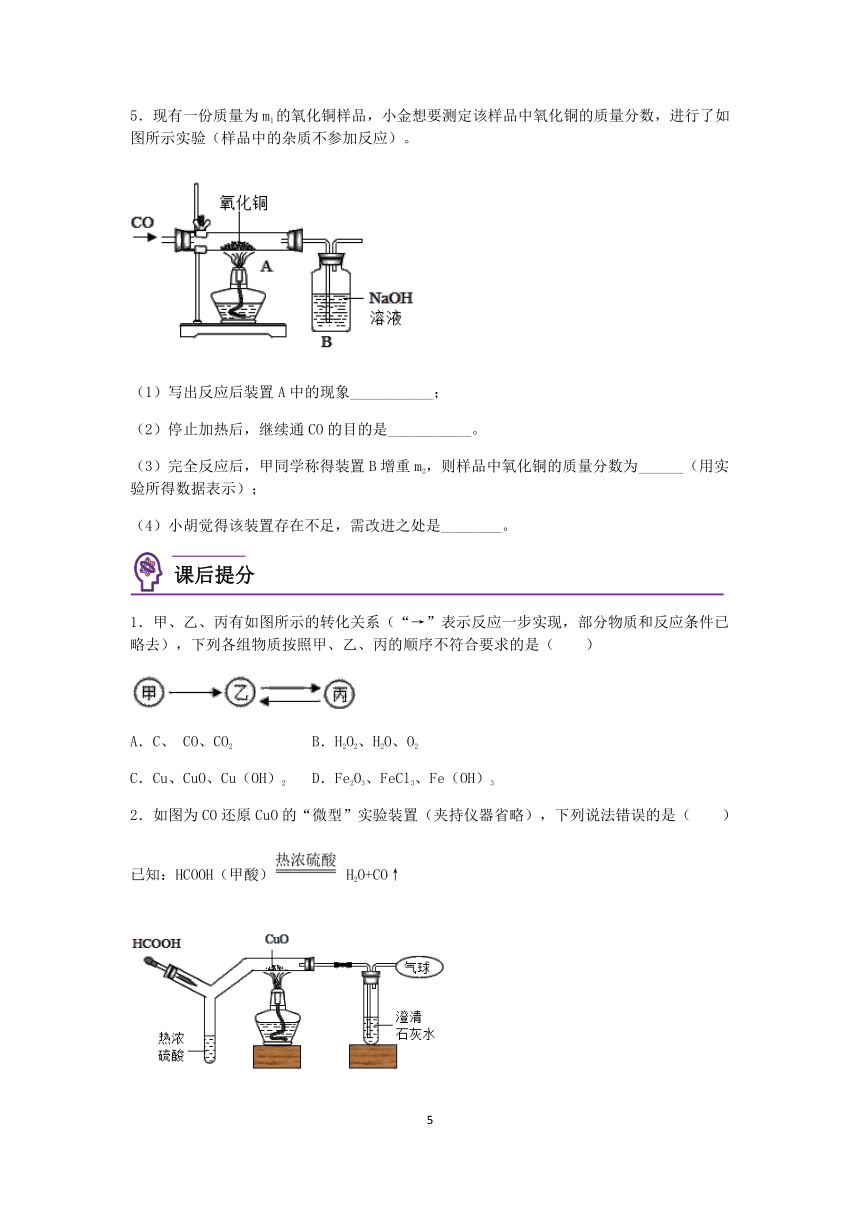

5.现有一份质量为m1的氧化铜样品,小金想要测定该样品中氧化铜的质量分数,进行了如图所示实验(样品中的杂质不参加反应)。

(1)写出反应后装置A中的现象___________;

(2)停止加热后,继续通CO的目的是___________。

(3)完全反应后,甲同学称得装置B增重m2,则样品中氧化铜的质量分数为______(用实验所得数据表示);

(4)小胡觉得该装置存在不足,需改进之处是________。

1.甲、乙、丙有如图所示的转化关系(“→”表示反应一步实现,部分物质和反应条件已略去),下列各组物质按照甲、乙、丙的顺序不符合要求的是( )

A.C、 CO、CO2 B.H2O2、H2O、O2

C.Cu、CuO、Cu(OH)2 D.Fe2O3、FeCl3、Fe(OH)3

2.如图为CO还原CuO的“微型”实验装置(夹持仪器省略),下列说法错误的是( )

已知:HCOOH(甲酸) H2O+CO↑

A.反应过程中会看到澄清石灰水变浑浊

B.该反应中氧化铜被还原了,还原剂是CO

C.实验时点燃酒精灯后再将甲酸滴入热浓硫酸中

D.该实验中涉及的基本反应类型只有分解反应

3.图中甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且相连物质之间均能发生化学反应。下列符合图示要求的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

A H2SO4 Ca(OH)2 BaCl2 Na2CO3

B Cu AgNO3 Ca(OH)2 HCl

C P CH4 CO O2

D FeCl3 SO2 HNO3 NaOH

4.如图所示,图甲是氢气和氧化铜反应的实验,图乙是木炭和氧化铁反应的实验。实验步骤的先后次序非常重要,下列先后顺序正确的是( )

A.甲实验,反应前必须先通氢气然后点燃酒精灯

B.甲实验,反应结束后必须先停止通氢气后停止加热

C.乙实验,反应前必须先点燃酒精灯后塞上带导管的橡皮塞

D.乙实验,反应结束后必须先停止加热后取出导管

5.小实计了如图1所示的实验装置,进行一氧化碳还原氧化铜的实验。为分离1装置中反应排出的一氧化碳和二氧化碳,他又设计了如图2所示的装置(铁架台、铁夹等固定用装置已略去,a、b为活塞)。请回答:

(1)在实验开始前,如何检查1装置中A的气密性?________

(2)在装置1中观察到哪些证据能说明CO和CuO发生了反应?________

(3)利用2装置可以分离CO和CO2,若使气球中先收集到CO,活塞a和b应该如何操作?________

答案及解析

例1、B

【解析】

①氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜溶液和活泼金属反应生成铜和可溶性硫酸盐,铜和氧气在加热条件下生成氧化铜,可以实现一步转化;

②氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,氯化钠和不能一步转化为碳酸钠,碳酸钠和氢氧化钙反生生成氢氧化钠和碳酸钙,不可以实现一步转化;

③碳酸钙高温生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,氯化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙和氯化钠,可以实现一步转化。

例2、A

【解析】

A.实验时,先通入CO气体,排尽装置内的空气,再点燃酒精喷灯,以防发生爆炸,此选项错误;

B.B处发生的化学反应是氧化铁被还原为铁,说明CO具有还原性,此选项正确;

C.该实验生成二氧化碳气体,所以可以观察到C处澄清石灰水变浑浊,此选项正确;

D.该实验缺少尾气处理装置,因为尾气中含有一氧化碳气体,会污染空气,此选项正确。

例3、D

【解析】

A、根据上述分析可知,物质X即稀盐酸,能用于金属除锈,故A正确;

B、根据上述分析可知,反应②即氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,反应物为酸和碱,生成物为盐和水,属于中和反应,故B正确;

C、根据上述分析可知,反应①即氧化钙和稀盐酸反应生成氯化钙和水,属于复分解反应;反应②即氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,属于复分解反应;反应③即碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,属于复分解反应,故C正确;

D、根据上述分析可知,A是氧化钙、B是氢氧化钙、E是水、F是二氧化碳,所以B是氢氧化钙含有三种元素,不属于氧化物,故D错误。

例4、检查装置的气密性 A 调节压强 吸收一氧化碳

【解析】

(1)该实验中有一氧化碳气体生成和参加反应,为避免生成的一氧化碳气体逸散到空气中污染空气,连接装置A-E,在装入试剂前,先检查装置的气密性,故填检查装置的气密性。

(2)通入CO2一段时间后排尽A装置中的空气,再先点燃A处酒精喷灯,使A处发生反应将二氧化碳转化为一氧化碳进行后面的反应,故填A。

(3)如C处压强增大,瓶中的液体进入玻璃管中,防止液体倒流进入装置B,即调节压强,故填调节压强。

(4)CO能溶于铜液,在装置E后再连接装置F能够吸收气体中残留的一氧化碳,防止一氧化碳排放到空气中污染空气,故填吸收一氧化碳。

1.D

【解析】

A、在甲处,在高温条件下碳能与二氧化碳反应生成一氧化碳,在乙处在加热的条件下一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳和铜,甲、乙两处的现象分别是:黑色粉末减少,黑色粉末逐渐变红,故A正确;

B、在甲处,在高温条件下碳能与二氧化碳反应生成一氧化碳,是典型的吸热反应,故B正确;

C、由装置的特点可知,丙处试管可防止液体倒吸,故C正确;

D、由装置的特点可知,丁装置可以收集未反应的一氧化碳,不需要尾气处理,故D不正确。

2.D

【解析】

一氧化碳和氢气都能还原氧化铁,分别产生水和二氧化碳,检验水需要通过硫酸铜粉末,看是否变成蓝色;检验二氧化碳需要通过石灰水,看是否变浑浊;为防止对水的干扰,因此要先通过硫酸铜粉末检验水的存在,从而确定氢气的存在;再通过石灰水,若石灰水变浑浊,可以检验二氧化碳的生成,从而确定一氧化碳的存在;为防止空气中二氧化碳等的干扰,要接一个干燥吸收装置碱石灰,若有一氧化碳,最后还要对一氧化碳进行尾气处理,因此顺序为①③②⑤;

3.C

【解析】

A、氢气与氧化铜反应生成铜和水,甲实验试管口向下倾斜可防止生成的水倒流引起试管的炸裂,也有利于将试管内的空气完全排出,故选项说法错误;

B、一氧化碳具有还原性,能与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,乙实验还能通过玻璃管中黑色粉末逐渐变红判断反应是否发生,故选项说法错误;

C、甲、乙两实验中,都应先通入气体,再使试管、玻璃管均匀受热,以防止发生爆炸,故选项说法正确;

D、氢气与氧化铜反应生成铜和水,属于置换反应;一氧化碳与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,反应物均为化合物,不属于置换反应,故选项说法错误。

4. CuO H2 2NaOH+CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2↓

【解析】

(1)根据分析可知,A是氧化铜,化学式为CuO,甲可能是氢气,化学式为H2;

(2)根据分析可知C是氯化铜,E是氢氧化钠,反应的化学方程式为2NaOH+CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2↓

5. 黑色固体变红 防止Cu被空气氧化,防止氢氧化钠溶液倒吸 在B装置后加尾气处理装置

【解析】

(1)装置A中氧化铜被CO还原成铜,观察到的现象为黑色固体变红;

(2)停止加热后,为防止Cu被空气氧化,防止氢氧化钠溶液倒吸 ,需继续通CO;

(3)完全反应后,甲同学称得装置B增重m2,说明反应生成二氧化碳质量为m2,设样品中氧化铜的质量分数为x,则

解得,即样品中氧化铜的质量分数为。

(4)该实验的尾气中含有CO,该装置没有尾气处理装置,会污染空气,应在B装置之后加尾气处理装置。

1.C

【解析】

A、碳在氧气不充分燃烧生成一氧化碳,一氧化碳点燃生成二氧化碳,二氧化碳与碳在高温下反应生成一氧化碳,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。

B、过氧化氢分解生成水和氧气,水电解产生氧气,氢气在氧气中燃烧生成水,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。

C、铜在加热的条件下和氧气反应生成氧化铜,但是氧化铜不能一步反应生成氢氧化铜,该组物质按照甲乙丙的顺序不符合要求。

D、氧化铁与稀盐酸反应生成了氯化铁,氯化铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁,氢氧化铁与稀盐酸反应生成了氯化铁,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。故选:C。

2.C

【解析】

A、实验中,一氧化碳与氧化铜反应会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,选项正确;

B、该反应中,一氧化碳与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳,氧化铜被还原了,还原剂是CO,选项正确;

C、实验时要先排除装置内空气,所以需先将甲酸滴入热浓硫酸中 ,然后再点燃酒精灯,选项错误;

D、该实验中涉及的基本反应类型只有甲酸发生的分解反应 ,选项正确,故选C。

3.D

【解析】

【分析】

如图所示,甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且丁分别能与甲、乙、丙发生反应。

【详解】

A、BaCl2和Na2CO3都是由酸根阴离子和金属阳离子构成,都属于盐,故A错误。

B、Cu不能和HCl发生反应,故B错误。

C、P和O2都是由一种元素组成的纯净物,都属于非金属单质,故C错误。

D、甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且丁分别能与甲、乙、丙发生反应,故D正确。

故选D。

4.A

【解析】

A、应先通入氢气,排净试管内原有空气,防止氢气和空气的混合气体加热时发生爆炸,故操作正确;

B、铜在较高的温度下能够和氧气反应,所以在反应停止后,为了防止被还原的铜再次被氧化,应该继续通入氢气至冷却,故操作错误;

C、应先组装好仪器后,再点燃酒精灯,故操作错误;

D、实验结束后,应先将导气管从澄清石灰水中撤出,再停止加热,以防止烧杯中的石灰水倒流,炸裂试管,故操作错误。

5.用橡皮帽封住左端管口,将B试管中导管插入盛有水的烧杯中,再用手捂住玻璃管,观察导管中是否有气泡产生 黑色固体变红/澄清石灰水变浑浊 打开活塞a关闭活塞b

【解析】

(1)在实验开始前,检查1装置中A的气密性的方法为:用橡皮帽封住左端管口,将B试管中导管插入盛有水的烧杯中,再用手捂住玻璃管,观察导管中是否有气泡产生,若有气泡生成,则气密性良好;

(2)一氧化碳与与氧化铜加热时生成铜和二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。在装置1中能说明CO和CuO发生反应的证据为:黑色固体变红或澄清石灰水变浑浊;

(3)氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和水。利用2装置可以分离CO和CO2,若使气球中先收集到CO,操作为:打开活塞a关闭活塞b。

浙教版2022-2023学年上学期九年级科学期末专题复习(十二)

物质的转化

考点过关

典型例题

课内精练

课后提分

典型例题

课内精练

课后提分

1.金属→金属氧化物→碱,如:Ca→CaO→Ca(OH)2。

2.非金属→非金属氧化物→酸,如:C→CO2→H2CO3。

3.物质间的相互转化

注意:(1)极少数非金属氧化物不与碱起反应,如CO等。

(2)根据物质之间的相互转化关系图可查找各类物质的主要化学性质。

(3)根据物质之间的相互转化关系图可查找各类物质的可能制法。

例1、下列各组变化中,每一转化在一定条件下均能一步实现的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

例2、铁矿石冶炼成铁的主要反应原理是在高温条件下,用还原剂(主要是一氧化碳)从铁矿石里把铁还原出来,反应方程式为3CO+Fe2O32Fe+3CO2,如图是实验室模拟工业炼铁的实验装置图,下列说法不正确的是( )

A.实验时,先点燃酒精喷灯,再通入CO气体

B.B处发生的化学反应说明CO具有还原性

C.该实验可以观察到C处澄清石灰水变浑浊

D.该实验缺少尾气处理装置,会污染空气

例3、A~F为初中化学学习中常见物质,且A、B、C、D中均含有同一种金属元素,物质间转化关系如图所示,下列说法不正确的是( )

A.物质X能用于金属除锈

B.反应②中和反应

C.反应①②③都属于复分解反应

D.A、B、E、F一定是氧化物

例4、某兴趣小组的同学们利用如图所示的装置对CO还原Fe2O3粉末的实验进行探究(固定装置略)。

【查阅资料】CO能溶于铜液[醋酸二氨合铜(Ⅰ)和氨水的混合液]

(1)按如图连接装置A-E,在装入试剂前,先______。

(2)通入CO2一段时间后,先点燃______处酒精喷灯(填“A”或“D”)。

(3)装置C中玻璃管的作用:______。

(4)某同学认为该装置有缺陷,需在装置E后再连接装置F,其目的是______。

1.如图所示进行有关碳及其氧化物的性质实验,以下说法中不正确的是( )

A.甲、乙两处的现象分别是:黑色粉末减少、黑色粉末逐渐变红

B.甲处发生的反应是典型的吸热反应

C.丙处试管可防止液体倒吸

D.该装置的不足之处是未进行尾气处理

2.某无色无味的干燥气体通过甲装置后使红棕色的氧化铁粉末变黑。小明猜测该气体可能是氢气、一氧化碳中的一种或两种。为验证猜测,小明从图乙中选择装置和对应药品,并按一定次序连接在甲装置 的后面,其中装置和药品选择及装置连接次序最好的是( )

A.①②③⑤ B.③①②⑤ C.①④②⑤ D.①③②⑤

3.如图,甲和乙分别是氢气和一氧化碳还原氧化铜的实验,下列有关说法正确的是( )

A.甲实验试管口向下倾斜可防止氢气逸出

B.乙实验只能通过澄清石灰水是否变浑浊判断反应是否发生

C.甲、乙两实验中,都应先通入气体,再用酒精灯加热试管、玻璃管,以防止发生爆炸

D.甲、乙两实验中,氢气和一氧化碳都将氧化铜变成游离态的铜,都发生了置换反应

4.甲、乙是两种常见的单质,A、B、C、D,E、F是六种常见的化合物,其中B在常温下是液体,C是一种盐,它们在一定条件下,有如下的转化关系。

(1)请写出下列物质的化学式:A____,甲____;

(2)写出C与E反应的化学方程式 。

5.现有一份质量为m1的氧化铜样品,小金想要测定该样品中氧化铜的质量分数,进行了如图所示实验(样品中的杂质不参加反应)。

(1)写出反应后装置A中的现象___________;

(2)停止加热后,继续通CO的目的是___________。

(3)完全反应后,甲同学称得装置B增重m2,则样品中氧化铜的质量分数为______(用实验所得数据表示);

(4)小胡觉得该装置存在不足,需改进之处是________。

1.甲、乙、丙有如图所示的转化关系(“→”表示反应一步实现,部分物质和反应条件已略去),下列各组物质按照甲、乙、丙的顺序不符合要求的是( )

A.C、 CO、CO2 B.H2O2、H2O、O2

C.Cu、CuO、Cu(OH)2 D.Fe2O3、FeCl3、Fe(OH)3

2.如图为CO还原CuO的“微型”实验装置(夹持仪器省略),下列说法错误的是( )

已知:HCOOH(甲酸) H2O+CO↑

A.反应过程中会看到澄清石灰水变浑浊

B.该反应中氧化铜被还原了,还原剂是CO

C.实验时点燃酒精灯后再将甲酸滴入热浓硫酸中

D.该实验中涉及的基本反应类型只有分解反应

3.图中甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且相连物质之间均能发生化学反应。下列符合图示要求的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

A H2SO4 Ca(OH)2 BaCl2 Na2CO3

B Cu AgNO3 Ca(OH)2 HCl

C P CH4 CO O2

D FeCl3 SO2 HNO3 NaOH

4.如图所示,图甲是氢气和氧化铜反应的实验,图乙是木炭和氧化铁反应的实验。实验步骤的先后次序非常重要,下列先后顺序正确的是( )

A.甲实验,反应前必须先通氢气然后点燃酒精灯

B.甲实验,反应结束后必须先停止通氢气后停止加热

C.乙实验,反应前必须先点燃酒精灯后塞上带导管的橡皮塞

D.乙实验,反应结束后必须先停止加热后取出导管

5.小实计了如图1所示的实验装置,进行一氧化碳还原氧化铜的实验。为分离1装置中反应排出的一氧化碳和二氧化碳,他又设计了如图2所示的装置(铁架台、铁夹等固定用装置已略去,a、b为活塞)。请回答:

(1)在实验开始前,如何检查1装置中A的气密性?________

(2)在装置1中观察到哪些证据能说明CO和CuO发生了反应?________

(3)利用2装置可以分离CO和CO2,若使气球中先收集到CO,活塞a和b应该如何操作?________

答案及解析

例1、B

【解析】

①氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜溶液和活泼金属反应生成铜和可溶性硫酸盐,铜和氧气在加热条件下生成氧化铜,可以实现一步转化;

②氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,氯化钠和不能一步转化为碳酸钠,碳酸钠和氢氧化钙反生生成氢氧化钠和碳酸钙,不可以实现一步转化;

③碳酸钙高温生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,氯化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙和氯化钠,可以实现一步转化。

例2、A

【解析】

A.实验时,先通入CO气体,排尽装置内的空气,再点燃酒精喷灯,以防发生爆炸,此选项错误;

B.B处发生的化学反应是氧化铁被还原为铁,说明CO具有还原性,此选项正确;

C.该实验生成二氧化碳气体,所以可以观察到C处澄清石灰水变浑浊,此选项正确;

D.该实验缺少尾气处理装置,因为尾气中含有一氧化碳气体,会污染空气,此选项正确。

例3、D

【解析】

A、根据上述分析可知,物质X即稀盐酸,能用于金属除锈,故A正确;

B、根据上述分析可知,反应②即氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,反应物为酸和碱,生成物为盐和水,属于中和反应,故B正确;

C、根据上述分析可知,反应①即氧化钙和稀盐酸反应生成氯化钙和水,属于复分解反应;反应②即氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,属于复分解反应;反应③即碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,属于复分解反应,故C正确;

D、根据上述分析可知,A是氧化钙、B是氢氧化钙、E是水、F是二氧化碳,所以B是氢氧化钙含有三种元素,不属于氧化物,故D错误。

例4、检查装置的气密性 A 调节压强 吸收一氧化碳

【解析】

(1)该实验中有一氧化碳气体生成和参加反应,为避免生成的一氧化碳气体逸散到空气中污染空气,连接装置A-E,在装入试剂前,先检查装置的气密性,故填检查装置的气密性。

(2)通入CO2一段时间后排尽A装置中的空气,再先点燃A处酒精喷灯,使A处发生反应将二氧化碳转化为一氧化碳进行后面的反应,故填A。

(3)如C处压强增大,瓶中的液体进入玻璃管中,防止液体倒流进入装置B,即调节压强,故填调节压强。

(4)CO能溶于铜液,在装置E后再连接装置F能够吸收气体中残留的一氧化碳,防止一氧化碳排放到空气中污染空气,故填吸收一氧化碳。

1.D

【解析】

A、在甲处,在高温条件下碳能与二氧化碳反应生成一氧化碳,在乙处在加热的条件下一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳和铜,甲、乙两处的现象分别是:黑色粉末减少,黑色粉末逐渐变红,故A正确;

B、在甲处,在高温条件下碳能与二氧化碳反应生成一氧化碳,是典型的吸热反应,故B正确;

C、由装置的特点可知,丙处试管可防止液体倒吸,故C正确;

D、由装置的特点可知,丁装置可以收集未反应的一氧化碳,不需要尾气处理,故D不正确。

2.D

【解析】

一氧化碳和氢气都能还原氧化铁,分别产生水和二氧化碳,检验水需要通过硫酸铜粉末,看是否变成蓝色;检验二氧化碳需要通过石灰水,看是否变浑浊;为防止对水的干扰,因此要先通过硫酸铜粉末检验水的存在,从而确定氢气的存在;再通过石灰水,若石灰水变浑浊,可以检验二氧化碳的生成,从而确定一氧化碳的存在;为防止空气中二氧化碳等的干扰,要接一个干燥吸收装置碱石灰,若有一氧化碳,最后还要对一氧化碳进行尾气处理,因此顺序为①③②⑤;

3.C

【解析】

A、氢气与氧化铜反应生成铜和水,甲实验试管口向下倾斜可防止生成的水倒流引起试管的炸裂,也有利于将试管内的空气完全排出,故选项说法错误;

B、一氧化碳具有还原性,能与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,乙实验还能通过玻璃管中黑色粉末逐渐变红判断反应是否发生,故选项说法错误;

C、甲、乙两实验中,都应先通入气体,再使试管、玻璃管均匀受热,以防止发生爆炸,故选项说法正确;

D、氢气与氧化铜反应生成铜和水,属于置换反应;一氧化碳与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,反应物均为化合物,不属于置换反应,故选项说法错误。

4. CuO H2 2NaOH+CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2↓

【解析】

(1)根据分析可知,A是氧化铜,化学式为CuO,甲可能是氢气,化学式为H2;

(2)根据分析可知C是氯化铜,E是氢氧化钠,反应的化学方程式为2NaOH+CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2↓

5. 黑色固体变红 防止Cu被空气氧化,防止氢氧化钠溶液倒吸 在B装置后加尾气处理装置

【解析】

(1)装置A中氧化铜被CO还原成铜,观察到的现象为黑色固体变红;

(2)停止加热后,为防止Cu被空气氧化,防止氢氧化钠溶液倒吸 ,需继续通CO;

(3)完全反应后,甲同学称得装置B增重m2,说明反应生成二氧化碳质量为m2,设样品中氧化铜的质量分数为x,则

解得,即样品中氧化铜的质量分数为。

(4)该实验的尾气中含有CO,该装置没有尾气处理装置,会污染空气,应在B装置之后加尾气处理装置。

1.C

【解析】

A、碳在氧气不充分燃烧生成一氧化碳,一氧化碳点燃生成二氧化碳,二氧化碳与碳在高温下反应生成一氧化碳,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。

B、过氧化氢分解生成水和氧气,水电解产生氧气,氢气在氧气中燃烧生成水,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。

C、铜在加热的条件下和氧气反应生成氧化铜,但是氧化铜不能一步反应生成氢氧化铜,该组物质按照甲乙丙的顺序不符合要求。

D、氧化铁与稀盐酸反应生成了氯化铁,氯化铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁,氢氧化铁与稀盐酸反应生成了氯化铁,该组物质按照甲乙丙的顺序符合要求。故选:C。

2.C

【解析】

A、实验中,一氧化碳与氧化铜反应会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,选项正确;

B、该反应中,一氧化碳与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳,氧化铜被还原了,还原剂是CO,选项正确;

C、实验时要先排除装置内空气,所以需先将甲酸滴入热浓硫酸中 ,然后再点燃酒精灯,选项错误;

D、该实验中涉及的基本反应类型只有甲酸发生的分解反应 ,选项正确,故选C。

3.D

【解析】

【分析】

如图所示,甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且丁分别能与甲、乙、丙发生反应。

【详解】

A、BaCl2和Na2CO3都是由酸根阴离子和金属阳离子构成,都属于盐,故A错误。

B、Cu不能和HCl发生反应,故B错误。

C、P和O2都是由一种元素组成的纯净物,都属于非金属单质,故C错误。

D、甲、乙、丙、丁是四种不同类别的物质,且丁分别能与甲、乙、丙发生反应,故D正确。

故选D。

4.A

【解析】

A、应先通入氢气,排净试管内原有空气,防止氢气和空气的混合气体加热时发生爆炸,故操作正确;

B、铜在较高的温度下能够和氧气反应,所以在反应停止后,为了防止被还原的铜再次被氧化,应该继续通入氢气至冷却,故操作错误;

C、应先组装好仪器后,再点燃酒精灯,故操作错误;

D、实验结束后,应先将导气管从澄清石灰水中撤出,再停止加热,以防止烧杯中的石灰水倒流,炸裂试管,故操作错误。

5.用橡皮帽封住左端管口,将B试管中导管插入盛有水的烧杯中,再用手捂住玻璃管,观察导管中是否有气泡产生 黑色固体变红/澄清石灰水变浑浊 打开活塞a关闭活塞b

【解析】

(1)在实验开始前,检查1装置中A的气密性的方法为:用橡皮帽封住左端管口,将B试管中导管插入盛有水的烧杯中,再用手捂住玻璃管,观察导管中是否有气泡产生,若有气泡生成,则气密性良好;

(2)一氧化碳与与氧化铜加热时生成铜和二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。在装置1中能说明CO和CuO发生反应的证据为:黑色固体变红或澄清石灰水变浑浊;

(3)氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和水。利用2装置可以分离CO和CO2,若使气球中先收集到CO,操作为:打开活塞a关闭活塞b。

浙教版2022-2023学年上学期九年级科学期末专题复习(十二)

物质的转化

考点过关

典型例题

课内精练

课后提分

典型例题

课内精练

课后提分

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿