福建省莆田市两校2022-2023学年高三上学期期中联考历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市两校2022-2023学年高三上学期期中联考历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 20:26:24 | ||

图片预览

文档简介

莆田市两校2022-2023学年高三上学期期中联考

历史试卷

1.本科考试分试题卷和答题卷,学生需在答题卷指定位置上作答,答题前,请按要求填写考学校、班级、考号、姓名。

2.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

第Ⅰ卷(选择题 共48分)

一、选择题∶本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 中国商代青铜器铸造用的是复合陶范(模子),与西方文明古国(包括印度)采用的失蜡法,完全是不同的传统。而且商周文化还有个独有特点,即殷代玉石雕刻,是其他古文明所没有的。据此可知,中华文明( )

A. 起源具有原生性特征 B. 自成体系、别具一格

C. 优于其他地区的文明 D. 多元一体、兼收并蓄

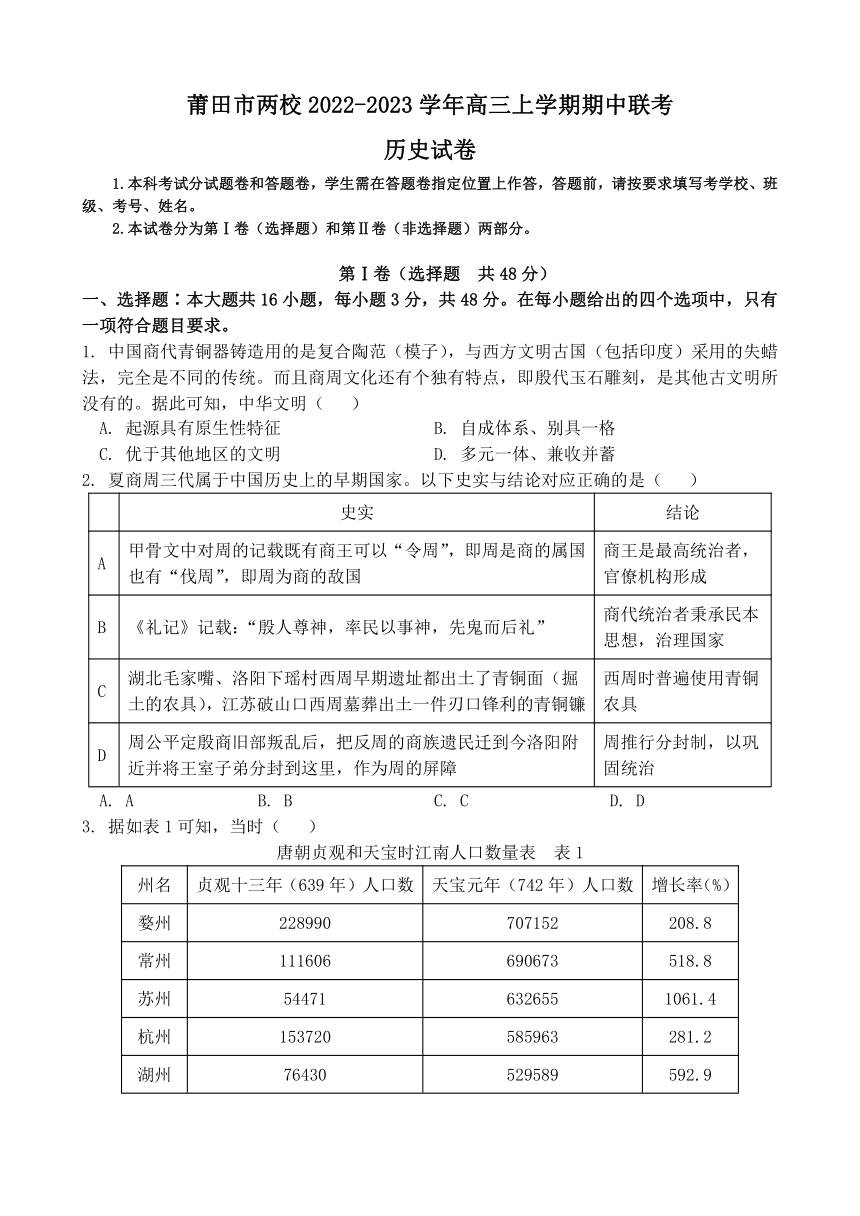

2. 夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜面(掘土的农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

D 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

A. A B. B C. C D. D

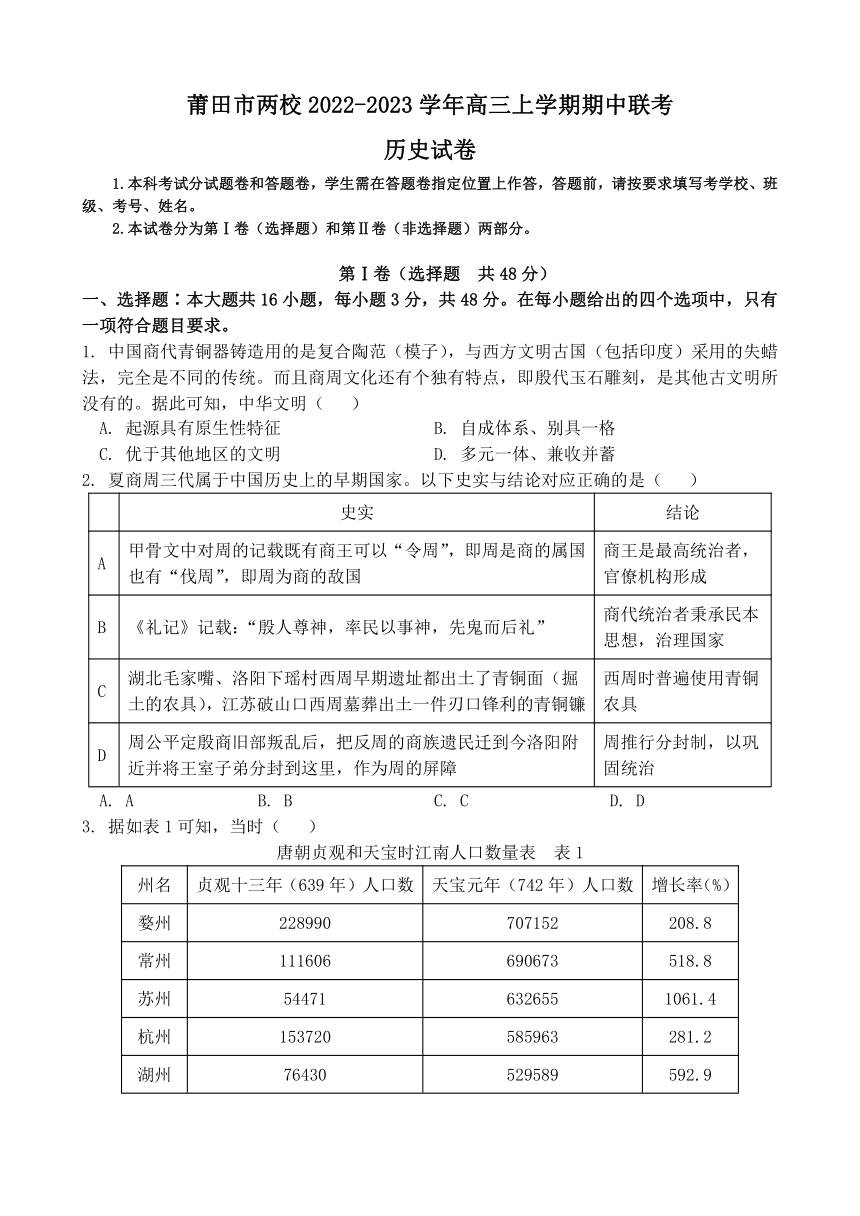

3. 据如表1可知,当时( )

唐朝贞观和天宝时江南人口数量表 表1

州名 贞观十三年(639年)人口数 天宝元年(742年)人口数 增长率(%)

婺州 228990 707152 208.8

常州 111606 690673 518.8

苏州 54471 632655 1061.4

杭州 153720 585963 281.2

湖州 76430 529589 592.9

越州 124010 477698 285.2

A. 江南的经济发展趋向于不平衡 B. 南方粗放型经济需要大量人口

C. 北方战乱引起了人口向南迁移 D. 江南地区的人地矛盾日益明显

4.黄宗羲早年在《留书》中,斥责清朝为伪朝,后期所作的《明夷待访录》中取消了对清人的责骂,晚年时称清朝为“国朝”。造成这一变化的主要原因是

A.黄宗羲跻身统治者行列 B.满汉民族矛盾的消除

C.清政府统治政策的调整 D.“康乾盛世”的出现

5.1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

6.下所示为晚清北洋水师军官和绿营军官平均月俸对比情况(单位∶银两)。

官职(军衔) 提督 总兵 副将 参将 游击 都司 守备 千总 把总

绿营 217.14 167.63 98.12 61.94 52.61 33.45 24.33 14 4.5

北洋水师 700 330 270 220 200 130 80 60 40

北洋水师军官的月俸安排

A.表明北洋水师官兵素质较高 B.吸引了优秀人才参加海军

C.体现了清廷加强海防的决心 D.凸显了对新式人才的重视

7.1727年中俄签订《恰克图条约》,形成以恰克图为中心的中俄边境互市,茶叶逐渐成为恰克图市场上的主要商品。19世纪五六十年代,恰克图市场上的茶叶价格持续停留在较高的价位。这主要是由于

A.中国茶叶主产区出现了长期的战乱 B.英国主导了东西方的茶叶贸易

C.自然经济在中国依然占据主体地位 D.中俄之间发生了大规模的战争

8.1895—1898年间,全国成立的学会有103个。时论称“学会之风遍天下,一年之间,设会数百”,“各省从风,州县并起,不可指数”,以“使海内学人声气相通”“联结讲求”,传播新知。这反映了当时

A.维新思想为主流思潮 B.“中体西用”实践的破产

C.民族民主意识的觉醒 D.民主革命团体蓬勃发展

9.庚子事变后,伴随着新政的推行,西学东渐的进程大大加快了。1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定各类学校均应开设地理课程,让国人了解中国只是世界的一部分。清政府的这一措施( )

A.冲击华夷观念 B.开始学习西方 C.激发民族意识 D.唤起民众爱国

10.武昌起义爆发时,江苏议局议长、企业家张謇仍在为中国的和平改良而奔走;同年11月13日,清政府任命张謇为袁世凯内阁的“农工商大臣”,张謇却发表辞职通电,将政府“幡然降谕,许认共和”作为自己出仕的条件。张謇态度的转变反映了

A.官僚企业家的投机性 B.清廷腐朽本质的暴露

C.革命形势的迅猛发展 D.袁世凯复辟不得人心

11.据江苏省淮阴县1912年调查:渔沟乡有私塾38处。县城亦有数十处,是公办小学的五六倍。江苏《吴江县志》云“民国建立后,新式学堂逐渐推广,但私塾仍大量存在,少数私垫开始仿学校设置国文、算数等科,分堂讲授。”据此可知,当时江苏地区( )

A.近代教育呈现出新旧杂陈的特点 B.政府较为重视近代教育的发展

C.私塾教育阻碍了新式教育的发展 D.教育摆脱了从属科举制的地位

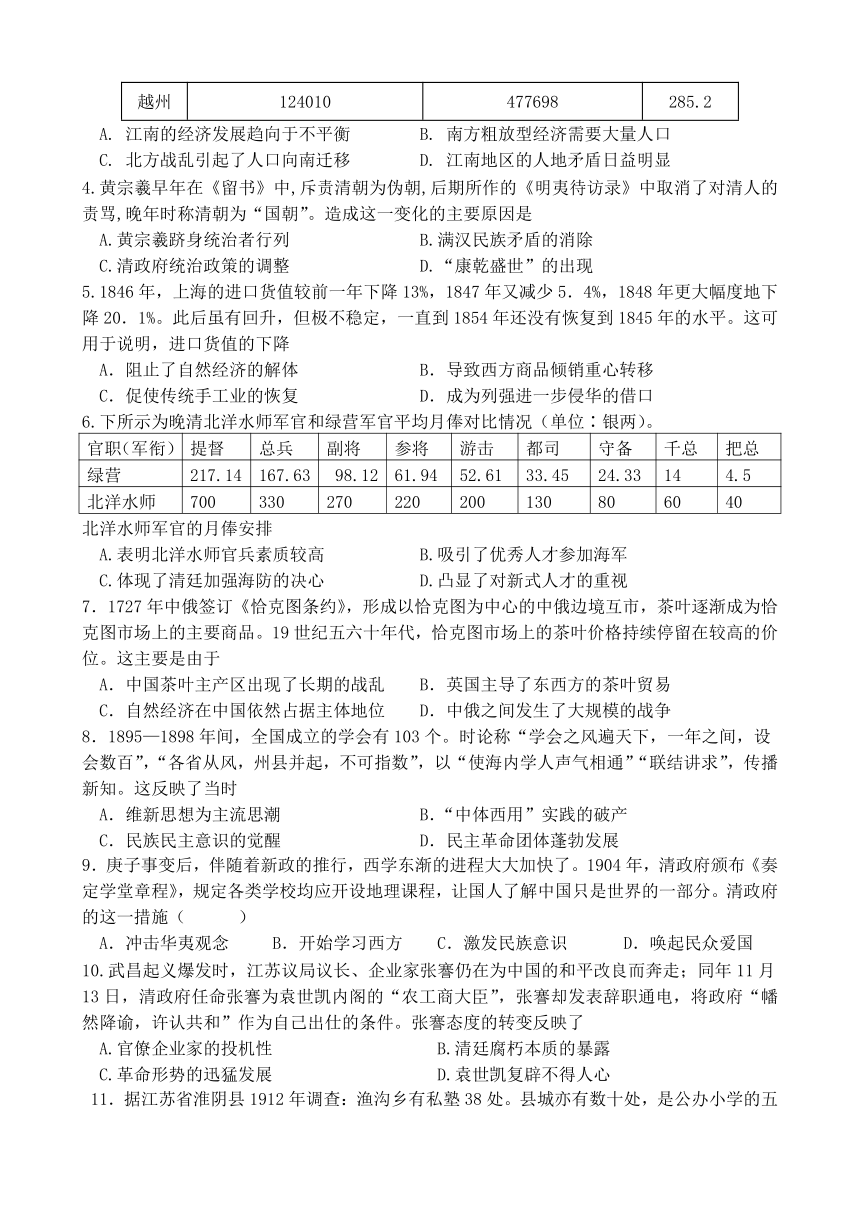

12.如表为20世纪初中国各界人士的部分言论。这些言论表明

人物 发表时间 言论

麦孟华(康有为的学生) 1900年 故今日欲存中国则惟有组织新中国而已,新国不立,则不和固亡,和成亦亡,瓜分固亡,保全亦亡

梁启超 1902年 成立“大中华民主国”,第一任总统为罗在田(暗指清光绪皇帝爱新觉罗·载浩),第二任总統为黄充强(寓意炎黃子孙能自强)

柳亚子 1904年 “打倒旧政府,建设新中国",实现自由、独立.”

徐锡麟 1905年 毅然以光复为职志,知断中国非大破坏不为功

A.现代民族国家的建立指日可待 B.时代变迁影响国家观念

C.资产阶级各派别思想趋于统一 D.民主共和成为时代潮流

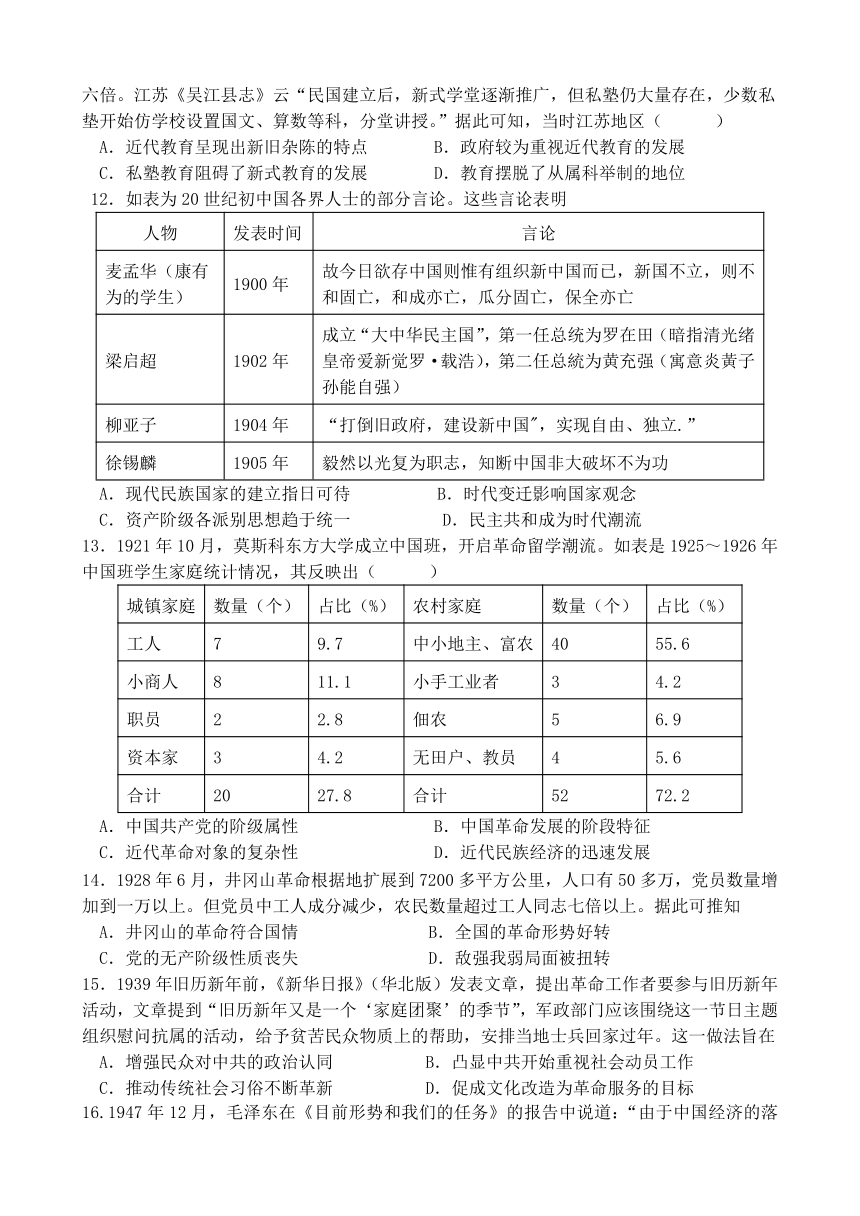

13.1921年10月,莫斯科东方大学成立中国班,开启革命留学潮流。如表是1925~1926年中国班学生家庭统计情况,其反映出( )

城镇家庭 数量(个) 占比(%) 农村家庭 数量(个) 占比(%)

工人 7 9.7 中小地主、富农 40 55.6

小商人 8 11.1 小手工业者 3 4.2

职员 2 2.8 佃农 5 6.9

资本家 3 4.2 无田户、教员 4 5.6

合计 20 27.8 合计 52 72.2

A.中国共产党的阶级属性 B.中国革命发展的阶段特征

C.近代革命对象的复杂性 D.近代民族经济的迅速发展

14.1928年6月,井冈山革命根据地扩展到7200多平方公里,人口有50多万,党员数量增加到一万以上。但党员中工人成分减少,农民数量超过工人同志七倍以上。据此可推知

A.井冈山的革命符合国情 B.全国的革命形势好转

C.党的无产阶级性质丧失 D.敌强我弱局面被扭转

15.1939年旧历新年前,《新华日报》(华北版)发表文章,提出革命工作者要参与旧历新年活动,文章提到“旧历新年又是一个‘家庭团聚’的季节”,军政部门应该围绕这一节日主题组织慰问抗属的活动,给予贫苦民众物质上的帮助,安排当地士兵回家过年。这一做法旨在

A.增强民众对中共的政治认同 B.凸显中共开始重视社会动员工作

C.推动传统社会习俗不断革新 D.促成文化改造为革命服务的目标

16.1947年12月,毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中说道:“由于中国经济的落后性,广大的上层小资产阶级和中等资产阶级所代表的资本主义经济,即使革命在全国胜利以后,在一个长时期内,他们在整个国民经济中,还是不可缺少的部分”。这说明( )

A. 中共大力扶持民族资本主义经济 B. 党的工作重心转移到城市

C. 新民主主义政策实施有其必要性 D. 国民经济发展进人新阶段

第Ⅱ卷(选择题 共52分)

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

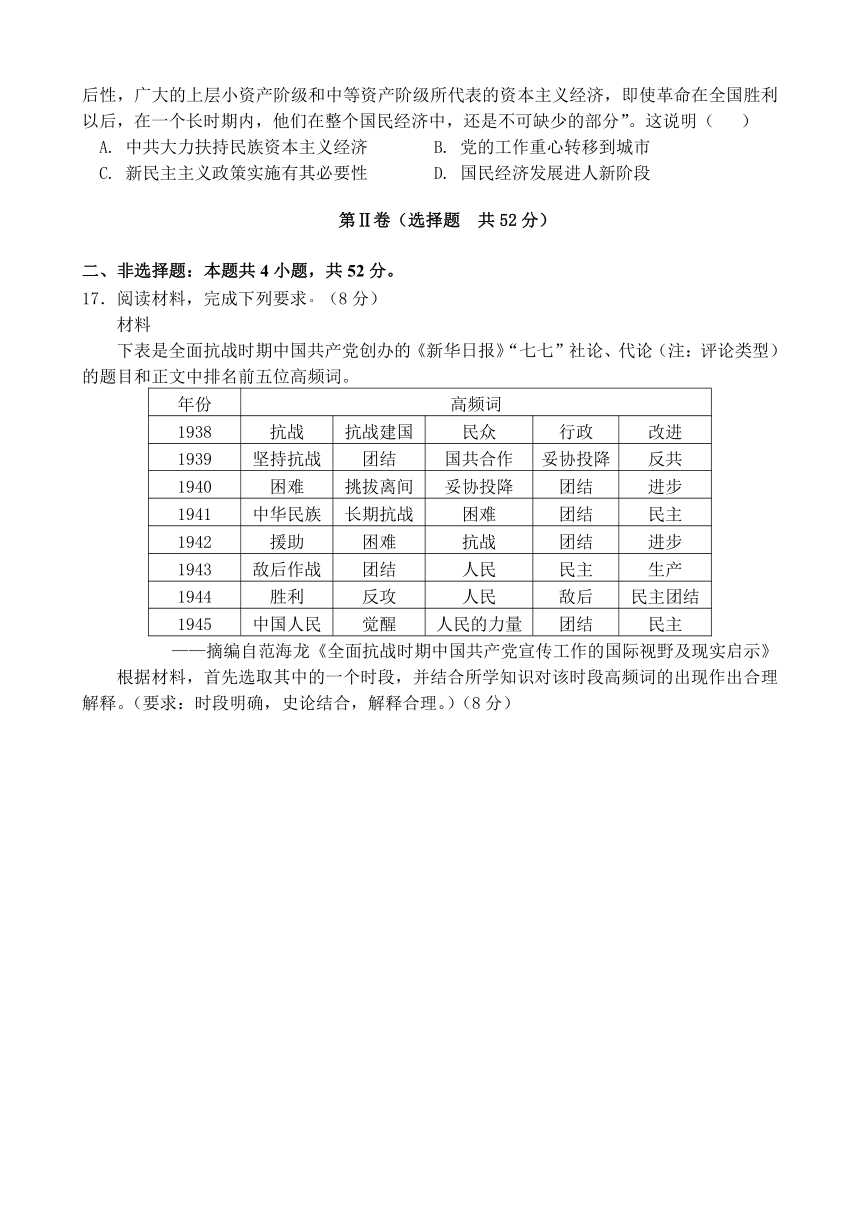

17.阅读材料,完成下列要求(8分)

材料

下表是全面抗战时期中国共产党创办的《新华日报》“七七”社论、代论(注:评论类型)的题目和正文中排名前五位高频词。

年份 高频词

1938 抗战 抗战建国 民众 行政 改进

1939 坚持抗战 团结 国共合作 妥协投降 反共

1940 困难 挑拔离间 妥协投降 团结 进步

1941 中华民族 长期抗战 困难 团结 民主

1942 援助 困难 抗战 团结 进步

1943 敌后作战 团结 人民 民主 生产

1944 胜利 反攻 人民 敌后 民主团结

1945 中国人民 觉醒 人民的力量 团结 民主

——摘编自范海龙《全面抗战时期中国共产党宣传工作的国际视野及现实启示》

根据材料,首先选取其中的一个时段,并结合所学知识对该时段高频词的出现作出合理解释。(要求:时段明确,史论结合,解释合理。)(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 英法用战争打破清王朝对《南京条约》“一劳永逸”的愿望,并且《天津条约》明确规定条约“以十年为限”,可以“酌量更改”。随着眼界的打开,清朝君臣对修约逐渐有了新认识。《马关条约》签订后,一些开明的官员纷纷上奏呼吁修约。1898年,总理衙门更是向英国提出“希望修改税则和条约中的通商各款”,虽未成功但迫使英国正面回应了中国的修约诉求。

——摘编自李育民《晚清时期条约关系观念的演变》等

材料二 中华民国时期废除不平等条约大事记

时间 事件

1924年下半年 中国国民党第一次明确提出取消所有不平等条约的宣言,全国各地掀起了一场群众性的反帝废约运动

1928年7—11月 南京国民政府发起一场同列强“改订新约”的运动,并先后签订《整理中美两国关税关系之条约》《中比友好通商条约》等

20世纪40年代 中国社会掀起一股要求立即废除不平等条约的热潮,国民政府与英美分别签订了《关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约》《关于取消英国在华治外法权及处理有关问题之条约》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府提出修约的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中华民国时期中国废除不平等条约进程的特点。(6分)

(3)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出影响从晚清到中华民国修废条约历史进程的主要因素。(6分)

19.阅读材料,回答下列要求。(12分)

材料 近代中国人笔下的拿破仑(节选)

魏源《海国图志》(1842年) 认为拿破仑是拯救国家于危难的英雄人物,但最终亡于过度征伐。

郑观应《盛世危言》(1893年) 强调国际公法只能约束实力相当的国家。因而无法制止拿破仑发动的战争。

梁启超《变法通议》(1896年) 认为拿破仑发动的战争,促使“欧洲忽生动力,因以革新”。

邹容《革命军》(1903年) 称华盛顿和拿破仑“为吾同胞革命独立之表木”。

黄兴《致赵凤昌等书》(1915年) “虽以拿破仑之雄才大略,自窃帝位,力削民权,然不久即归于共和,身流孤岛。”

茅盾《希特勒怎及拿破仑》(1941年) 认为希特勒代表反动力量,而拿破仑代表正义力量。

——据刘宝吉《拿破仑的近世中国之旅》等

根据上表内容,提出一个看法。并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一 2002 年,在湘西龙山里耶镇,考古学家发现了数万枚行政文书竹简(里耶秦简)。

下表选自专家解读出的部分简牍内容。

——摘编自 《里耶秦简:“复活”秦历史》等

材料二 居延汉简显示, 在西城屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令”。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。

——摘编自潘岳 《秦汉与罗马》

(1)根据材料一,概括秦朝地方官吏的职责。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉代地方治理的特点并简析其意义。(8分)

莆田市两校2022-2023学年高三上学期期中联考

历史试卷答案

一、选择题∶本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D A C D D A C A C A B B A A C

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

示例1:时段:1939—1942年。

解释:抗战进入相持阶段以后,在日本的政治诱降政策影响下,国民党消极抗日,反共投降倾向日趋明显,不断制造军事摩擦。加上日军对敌后抗日根据地进行大规模的“扫荡”,根据地遭遇严重的困难,抗战形势十分严峻。在此背景下,1939年到1942年间,“挑拨离间”“妥协投降”“困难”“坚持抗战”“长期抗战”“团结”“进步”等成为《新华日报》社论的高频调。(浅论)这显示出中国共产党维护、巩固抗日民族统一战线和坚持长期抗战的决心。

示例2:时段:1943—1945年。

解释:1943年以来,世界反法西斯战争的形势逐渐好转,法西斯轴心国的力量遭到重大削弱。敌后抗根据地逐步摆脱了困难的境地,敌后战场的抗日主战场地位更加巩固,战略反攻即将到来,中国抗战走向胜利的前景也更趋明朗。在此背景下,1943年至1945年间,“反攻”“胜利”“人民”“人民的力量”“团结”等成为《新华日报》社论的高频词。这促进了中华民族的进一步觉醒,坚定了中国人民打败日本帝国主义的信心。

(附加说明:上述两个示例的解释主要围绕全面抗战时期国内与国际、党内与党外、中国共产党与中国国民党等几对关系对中国抗战态势的影响展开阐述。)

18.【答案】(1)原因:民族危机加深;国际法的传入和近代外交观念的影响;有识之士的提倡;条约文本的相关规定。(8分)

(2)特点:政府积极推动;民众的广泛参与;取得一定成效; 深受政治运动的影响。(任答3点即可)(6分)

(3)主要因素:国际形势的变化;中国国际地位的变化;观念的转变;民众的推动。(任答3点即可)(6分)

19.答案:示例

看法:时代主题影响拿破仑在近代中国的形象建构。

论述:魏源描述的拯救国家危难的英雄拿破仑形象,和郑观应强调的国际法不能制止拿破仑战争,都体现了当时中国人对富国强兵和摆脱民族危机的迫切要求。梁启超、邹容和黄兴等笔下的拿破仑形象则体现了19世纪末到20世纪初,知识分子积极主张进行制度变革以挽救民族危亡的时代主题。茅盾比较了拿破仑和希特勒,强调了拿破仑战争因具有反侵略色彩而代表正义力量,反映了抗击法西斯、争取民族独立的时代背景。

综上,拿破仑形象的变化反映了不同时代人们最为迫切关注的时代问题。

说明:任答一个对拿破仑的形象描述(或认识或评价)对应一个时代主题(或时代特征)。(形象与时代主题能够形成合理的逻辑联系、表述清晰。)答出3个“形象”与“时代主题”即分。其它符合“形象”与“时代主题”的答案,言之成理即可相应给分。

示例2

看法:拿破仑形象建构受到不同政治立场的影响。

论述:梁启超着重于强调拿破仑战争促使欧洲国家变法图强,其意图在于强调中国也应通过变法图强来应对甲午战争后严重的民族危机;邹容强调拿破仑对法国革命的贡献,并将其与华盛顿并列,意在宣传革命思想,号召以革命手段推翻清王朝;黄兴强调拿破仑以帝制替代共和,违背了历史发展潮流,最终“身流孤岛”,则是出于反对袁世凯复辟帝制,捍卫民主共和政

分体的政治立场。可见,政治立场和价值观念影响了近代中国人对拿破仑这一历史人物的评价、书写和形象建构。

说明:答其它人物的主张与相应的政治立场,持论有据、表述清晰,亦可相应给分。

示例3

看法:拿破仑形象具有多样化特征。

论述:拿破仑本身是一个人生经历丰富、评价多元、争议较大的历史人物。近代中国人对拿破仑形象的构建受到时代主题影响,反映了当时中国人最为关注的现实问题。出于不同政治立场所塑造的拿破仑形象也不一致,书写者往往通过拿破仑某一方面的政治活动来反映自己的政治观点。拿破仑形象的多样化集中反映了近代中国人认识的多种视角和对救亡图存的积极探索。

20.(12分)(1)职责:探明山川物产;追讨政府罚金;征收赋税。(每点 2 分,任意两点 4 分)

(2)特点:承袭秦制;注重地方官吏治理能力;管理与教化相结合;以儒家文化为指导;治理体系完整。(每点 2 分,任意二点 4 分)

意义:有利于加强中央集权;有利于教化百姓和稳定地方秩序;有利于弘扬儒学和文化交融;有利于形成文化共同体;促进统一多民族国家初步巩固。(每点 2 分,任意两点 4 分)

历史试卷

1.本科考试分试题卷和答题卷,学生需在答题卷指定位置上作答,答题前,请按要求填写考学校、班级、考号、姓名。

2.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

第Ⅰ卷(选择题 共48分)

一、选择题∶本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 中国商代青铜器铸造用的是复合陶范(模子),与西方文明古国(包括印度)采用的失蜡法,完全是不同的传统。而且商周文化还有个独有特点,即殷代玉石雕刻,是其他古文明所没有的。据此可知,中华文明( )

A. 起源具有原生性特征 B. 自成体系、别具一格

C. 优于其他地区的文明 D. 多元一体、兼收并蓄

2. 夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜面(掘土的农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

D 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

A. A B. B C. C D. D

3. 据如表1可知,当时( )

唐朝贞观和天宝时江南人口数量表 表1

州名 贞观十三年(639年)人口数 天宝元年(742年)人口数 增长率(%)

婺州 228990 707152 208.8

常州 111606 690673 518.8

苏州 54471 632655 1061.4

杭州 153720 585963 281.2

湖州 76430 529589 592.9

越州 124010 477698 285.2

A. 江南的经济发展趋向于不平衡 B. 南方粗放型经济需要大量人口

C. 北方战乱引起了人口向南迁移 D. 江南地区的人地矛盾日益明显

4.黄宗羲早年在《留书》中,斥责清朝为伪朝,后期所作的《明夷待访录》中取消了对清人的责骂,晚年时称清朝为“国朝”。造成这一变化的主要原因是

A.黄宗羲跻身统治者行列 B.满汉民族矛盾的消除

C.清政府统治政策的调整 D.“康乾盛世”的出现

5.1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

6.下所示为晚清北洋水师军官和绿营军官平均月俸对比情况(单位∶银两)。

官职(军衔) 提督 总兵 副将 参将 游击 都司 守备 千总 把总

绿营 217.14 167.63 98.12 61.94 52.61 33.45 24.33 14 4.5

北洋水师 700 330 270 220 200 130 80 60 40

北洋水师军官的月俸安排

A.表明北洋水师官兵素质较高 B.吸引了优秀人才参加海军

C.体现了清廷加强海防的决心 D.凸显了对新式人才的重视

7.1727年中俄签订《恰克图条约》,形成以恰克图为中心的中俄边境互市,茶叶逐渐成为恰克图市场上的主要商品。19世纪五六十年代,恰克图市场上的茶叶价格持续停留在较高的价位。这主要是由于

A.中国茶叶主产区出现了长期的战乱 B.英国主导了东西方的茶叶贸易

C.自然经济在中国依然占据主体地位 D.中俄之间发生了大规模的战争

8.1895—1898年间,全国成立的学会有103个。时论称“学会之风遍天下,一年之间,设会数百”,“各省从风,州县并起,不可指数”,以“使海内学人声气相通”“联结讲求”,传播新知。这反映了当时

A.维新思想为主流思潮 B.“中体西用”实践的破产

C.民族民主意识的觉醒 D.民主革命团体蓬勃发展

9.庚子事变后,伴随着新政的推行,西学东渐的进程大大加快了。1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定各类学校均应开设地理课程,让国人了解中国只是世界的一部分。清政府的这一措施( )

A.冲击华夷观念 B.开始学习西方 C.激发民族意识 D.唤起民众爱国

10.武昌起义爆发时,江苏议局议长、企业家张謇仍在为中国的和平改良而奔走;同年11月13日,清政府任命张謇为袁世凯内阁的“农工商大臣”,张謇却发表辞职通电,将政府“幡然降谕,许认共和”作为自己出仕的条件。张謇态度的转变反映了

A.官僚企业家的投机性 B.清廷腐朽本质的暴露

C.革命形势的迅猛发展 D.袁世凯复辟不得人心

11.据江苏省淮阴县1912年调查:渔沟乡有私塾38处。县城亦有数十处,是公办小学的五六倍。江苏《吴江县志》云“民国建立后,新式学堂逐渐推广,但私塾仍大量存在,少数私垫开始仿学校设置国文、算数等科,分堂讲授。”据此可知,当时江苏地区( )

A.近代教育呈现出新旧杂陈的特点 B.政府较为重视近代教育的发展

C.私塾教育阻碍了新式教育的发展 D.教育摆脱了从属科举制的地位

12.如表为20世纪初中国各界人士的部分言论。这些言论表明

人物 发表时间 言论

麦孟华(康有为的学生) 1900年 故今日欲存中国则惟有组织新中国而已,新国不立,则不和固亡,和成亦亡,瓜分固亡,保全亦亡

梁启超 1902年 成立“大中华民主国”,第一任总统为罗在田(暗指清光绪皇帝爱新觉罗·载浩),第二任总統为黄充强(寓意炎黃子孙能自强)

柳亚子 1904年 “打倒旧政府,建设新中国",实现自由、独立.”

徐锡麟 1905年 毅然以光复为职志,知断中国非大破坏不为功

A.现代民族国家的建立指日可待 B.时代变迁影响国家观念

C.资产阶级各派别思想趋于统一 D.民主共和成为时代潮流

13.1921年10月,莫斯科东方大学成立中国班,开启革命留学潮流。如表是1925~1926年中国班学生家庭统计情况,其反映出( )

城镇家庭 数量(个) 占比(%) 农村家庭 数量(个) 占比(%)

工人 7 9.7 中小地主、富农 40 55.6

小商人 8 11.1 小手工业者 3 4.2

职员 2 2.8 佃农 5 6.9

资本家 3 4.2 无田户、教员 4 5.6

合计 20 27.8 合计 52 72.2

A.中国共产党的阶级属性 B.中国革命发展的阶段特征

C.近代革命对象的复杂性 D.近代民族经济的迅速发展

14.1928年6月,井冈山革命根据地扩展到7200多平方公里,人口有50多万,党员数量增加到一万以上。但党员中工人成分减少,农民数量超过工人同志七倍以上。据此可推知

A.井冈山的革命符合国情 B.全国的革命形势好转

C.党的无产阶级性质丧失 D.敌强我弱局面被扭转

15.1939年旧历新年前,《新华日报》(华北版)发表文章,提出革命工作者要参与旧历新年活动,文章提到“旧历新年又是一个‘家庭团聚’的季节”,军政部门应该围绕这一节日主题组织慰问抗属的活动,给予贫苦民众物质上的帮助,安排当地士兵回家过年。这一做法旨在

A.增强民众对中共的政治认同 B.凸显中共开始重视社会动员工作

C.推动传统社会习俗不断革新 D.促成文化改造为革命服务的目标

16.1947年12月,毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中说道:“由于中国经济的落后性,广大的上层小资产阶级和中等资产阶级所代表的资本主义经济,即使革命在全国胜利以后,在一个长时期内,他们在整个国民经济中,还是不可缺少的部分”。这说明( )

A. 中共大力扶持民族资本主义经济 B. 党的工作重心转移到城市

C. 新民主主义政策实施有其必要性 D. 国民经济发展进人新阶段

第Ⅱ卷(选择题 共52分)

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求(8分)

材料

下表是全面抗战时期中国共产党创办的《新华日报》“七七”社论、代论(注:评论类型)的题目和正文中排名前五位高频词。

年份 高频词

1938 抗战 抗战建国 民众 行政 改进

1939 坚持抗战 团结 国共合作 妥协投降 反共

1940 困难 挑拔离间 妥协投降 团结 进步

1941 中华民族 长期抗战 困难 团结 民主

1942 援助 困难 抗战 团结 进步

1943 敌后作战 团结 人民 民主 生产

1944 胜利 反攻 人民 敌后 民主团结

1945 中国人民 觉醒 人民的力量 团结 民主

——摘编自范海龙《全面抗战时期中国共产党宣传工作的国际视野及现实启示》

根据材料,首先选取其中的一个时段,并结合所学知识对该时段高频词的出现作出合理解释。(要求:时段明确,史论结合,解释合理。)(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 英法用战争打破清王朝对《南京条约》“一劳永逸”的愿望,并且《天津条约》明确规定条约“以十年为限”,可以“酌量更改”。随着眼界的打开,清朝君臣对修约逐渐有了新认识。《马关条约》签订后,一些开明的官员纷纷上奏呼吁修约。1898年,总理衙门更是向英国提出“希望修改税则和条约中的通商各款”,虽未成功但迫使英国正面回应了中国的修约诉求。

——摘编自李育民《晚清时期条约关系观念的演变》等

材料二 中华民国时期废除不平等条约大事记

时间 事件

1924年下半年 中国国民党第一次明确提出取消所有不平等条约的宣言,全国各地掀起了一场群众性的反帝废约运动

1928年7—11月 南京国民政府发起一场同列强“改订新约”的运动,并先后签订《整理中美两国关税关系之条约》《中比友好通商条约》等

20世纪40年代 中国社会掀起一股要求立即废除不平等条约的热潮,国民政府与英美分别签订了《关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约》《关于取消英国在华治外法权及处理有关问题之条约》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府提出修约的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中华民国时期中国废除不平等条约进程的特点。(6分)

(3)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出影响从晚清到中华民国修废条约历史进程的主要因素。(6分)

19.阅读材料,回答下列要求。(12分)

材料 近代中国人笔下的拿破仑(节选)

魏源《海国图志》(1842年) 认为拿破仑是拯救国家于危难的英雄人物,但最终亡于过度征伐。

郑观应《盛世危言》(1893年) 强调国际公法只能约束实力相当的国家。因而无法制止拿破仑发动的战争。

梁启超《变法通议》(1896年) 认为拿破仑发动的战争,促使“欧洲忽生动力,因以革新”。

邹容《革命军》(1903年) 称华盛顿和拿破仑“为吾同胞革命独立之表木”。

黄兴《致赵凤昌等书》(1915年) “虽以拿破仑之雄才大略,自窃帝位,力削民权,然不久即归于共和,身流孤岛。”

茅盾《希特勒怎及拿破仑》(1941年) 认为希特勒代表反动力量,而拿破仑代表正义力量。

——据刘宝吉《拿破仑的近世中国之旅》等

根据上表内容,提出一个看法。并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一 2002 年,在湘西龙山里耶镇,考古学家发现了数万枚行政文书竹简(里耶秦简)。

下表选自专家解读出的部分简牍内容。

——摘编自 《里耶秦简:“复活”秦历史》等

材料二 居延汉简显示, 在西城屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令”。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。

——摘编自潘岳 《秦汉与罗马》

(1)根据材料一,概括秦朝地方官吏的职责。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉代地方治理的特点并简析其意义。(8分)

莆田市两校2022-2023学年高三上学期期中联考

历史试卷答案

一、选择题∶本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D A C D D A C A C A B B A A C

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

示例1:时段:1939—1942年。

解释:抗战进入相持阶段以后,在日本的政治诱降政策影响下,国民党消极抗日,反共投降倾向日趋明显,不断制造军事摩擦。加上日军对敌后抗日根据地进行大规模的“扫荡”,根据地遭遇严重的困难,抗战形势十分严峻。在此背景下,1939年到1942年间,“挑拨离间”“妥协投降”“困难”“坚持抗战”“长期抗战”“团结”“进步”等成为《新华日报》社论的高频调。(浅论)这显示出中国共产党维护、巩固抗日民族统一战线和坚持长期抗战的决心。

示例2:时段:1943—1945年。

解释:1943年以来,世界反法西斯战争的形势逐渐好转,法西斯轴心国的力量遭到重大削弱。敌后抗根据地逐步摆脱了困难的境地,敌后战场的抗日主战场地位更加巩固,战略反攻即将到来,中国抗战走向胜利的前景也更趋明朗。在此背景下,1943年至1945年间,“反攻”“胜利”“人民”“人民的力量”“团结”等成为《新华日报》社论的高频词。这促进了中华民族的进一步觉醒,坚定了中国人民打败日本帝国主义的信心。

(附加说明:上述两个示例的解释主要围绕全面抗战时期国内与国际、党内与党外、中国共产党与中国国民党等几对关系对中国抗战态势的影响展开阐述。)

18.【答案】(1)原因:民族危机加深;国际法的传入和近代外交观念的影响;有识之士的提倡;条约文本的相关规定。(8分)

(2)特点:政府积极推动;民众的广泛参与;取得一定成效; 深受政治运动的影响。(任答3点即可)(6分)

(3)主要因素:国际形势的变化;中国国际地位的变化;观念的转变;民众的推动。(任答3点即可)(6分)

19.答案:示例

看法:时代主题影响拿破仑在近代中国的形象建构。

论述:魏源描述的拯救国家危难的英雄拿破仑形象,和郑观应强调的国际法不能制止拿破仑战争,都体现了当时中国人对富国强兵和摆脱民族危机的迫切要求。梁启超、邹容和黄兴等笔下的拿破仑形象则体现了19世纪末到20世纪初,知识分子积极主张进行制度变革以挽救民族危亡的时代主题。茅盾比较了拿破仑和希特勒,强调了拿破仑战争因具有反侵略色彩而代表正义力量,反映了抗击法西斯、争取民族独立的时代背景。

综上,拿破仑形象的变化反映了不同时代人们最为迫切关注的时代问题。

说明:任答一个对拿破仑的形象描述(或认识或评价)对应一个时代主题(或时代特征)。(形象与时代主题能够形成合理的逻辑联系、表述清晰。)答出3个“形象”与“时代主题”即分。其它符合“形象”与“时代主题”的答案,言之成理即可相应给分。

示例2

看法:拿破仑形象建构受到不同政治立场的影响。

论述:梁启超着重于强调拿破仑战争促使欧洲国家变法图强,其意图在于强调中国也应通过变法图强来应对甲午战争后严重的民族危机;邹容强调拿破仑对法国革命的贡献,并将其与华盛顿并列,意在宣传革命思想,号召以革命手段推翻清王朝;黄兴强调拿破仑以帝制替代共和,违背了历史发展潮流,最终“身流孤岛”,则是出于反对袁世凯复辟帝制,捍卫民主共和政

分体的政治立场。可见,政治立场和价值观念影响了近代中国人对拿破仑这一历史人物的评价、书写和形象建构。

说明:答其它人物的主张与相应的政治立场,持论有据、表述清晰,亦可相应给分。

示例3

看法:拿破仑形象具有多样化特征。

论述:拿破仑本身是一个人生经历丰富、评价多元、争议较大的历史人物。近代中国人对拿破仑形象的构建受到时代主题影响,反映了当时中国人最为关注的现实问题。出于不同政治立场所塑造的拿破仑形象也不一致,书写者往往通过拿破仑某一方面的政治活动来反映自己的政治观点。拿破仑形象的多样化集中反映了近代中国人认识的多种视角和对救亡图存的积极探索。

20.(12分)(1)职责:探明山川物产;追讨政府罚金;征收赋税。(每点 2 分,任意两点 4 分)

(2)特点:承袭秦制;注重地方官吏治理能力;管理与教化相结合;以儒家文化为指导;治理体系完整。(每点 2 分,任意二点 4 分)

意义:有利于加强中央集权;有利于教化百姓和稳定地方秩序;有利于弘扬儒学和文化交融;有利于形成文化共同体;促进统一多民族国家初步巩固。(每点 2 分,任意两点 4 分)

同课章节目录