3.1 大气的组成与垂直分层课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 3.1 大气的组成与垂直分层课件(共49张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 22:02:34 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

虽说摸不着,却是一块宝,万物生存少不了(打一自然物)

空气

在自然状态下空气是无味的,且不可触摸,空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的

大气的组成与垂直分层

大气

干洁空气

固体杂质

水汽

大气是由干洁空气、固体杂质和水汽组成的混合物。

那么推测一下空气的组成成分都有那些?

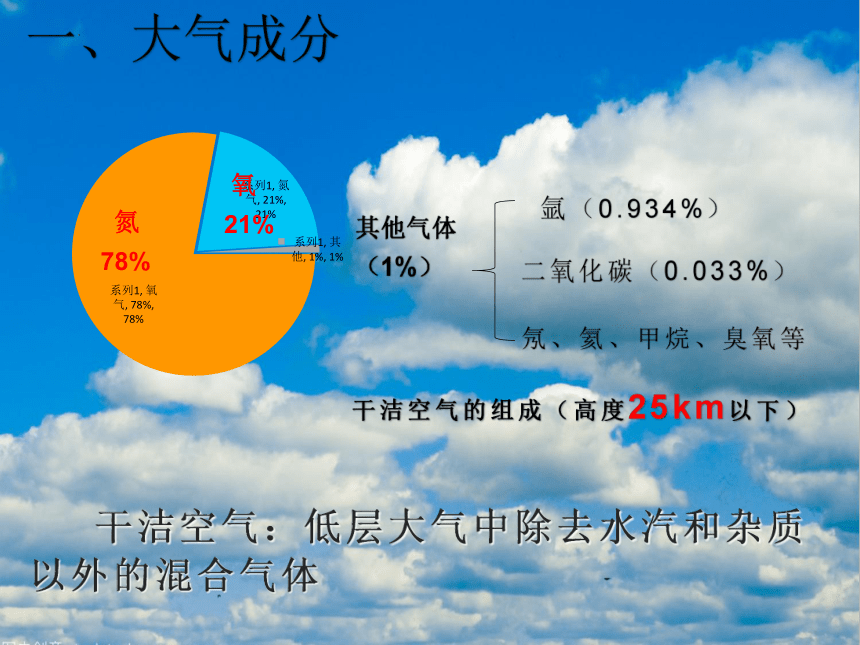

一、大气成分

氧21%

氮

78%

其他气体(1%)

氩(0.934%)

二氧化碳(0.033%)

氖、氦、甲烷、臭氧等

干洁空气的组成(高度25km以下)

干洁空气:低层大气中除去水汽和杂质以外的混合气体

氮气(N2)

大气中含量最多的气体氮元素是生物体内蛋白质和复杂化学物质的组成部分,是地球上生物体的基本元素

氧气(O2)

含量仅次于氮气,生物生命活动必需的物质

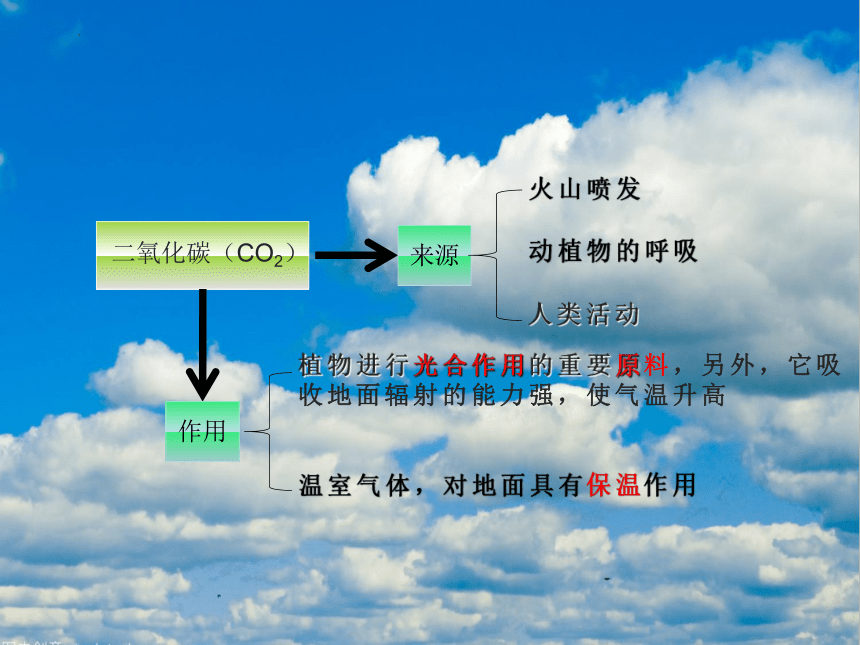

二氧化碳(CO2)

来源

火山喷发

动植物的呼吸

人类活动

作用

植物进行光合作用的重要原料,另外,它吸收地面辐射的能力强,使气温升高

温室气体,对地面具有保温作用

水汽:大气中的水蒸气,含量很少,集中在低层(对流层)。水平方向,海洋上空高于陆地上空,湿润地区上空高于干旱地区上空;垂直方向,一般自地面向高空逐渐减少。 影响天气变化的重要因素

杂质:近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季。在天气变化中扮演重要角色。杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,又是成云致雨的必要条件。

说一说构成降水(成云致雨)的条件?

①充足的水汽

②遇冷凝结(降温)

③凝结核

高空中的氧,在太阳紫外线的催化作用下,

形成了由三个氧原子组成的臭氧。

臭氧浓度最高的区域距离地面 20-25 千米

称为 臭氧 层

臭氧的作用

臭氧对地球上的生物有何影响臭氧能强烈吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用;而穿透大气到达地面的少量紫外线,又具有杀菌作用。

臭氧(O3)

南极上空的臭氧含量有何特点?

南极臭氧空洞的形成,与人类哪些活动有关?

臭氧含量明显偏低,形成了“臭氧空洞”。

原因:人类使用冰箱、空调等制冷设备,释放出大量的氟利昂。

臭氧的影响有那些?

影响:

对人类健康影响:

1.增加皮肤癌。

2.损害眼睛,增加白内障患者。

3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响:

1.农产品减产及其品质下降。

2.减少渔业产量。

3.破坏森林。

除臭氧空洞外还有那些全球性大气环境问题?

全球气候变暖

雾霾

酸雨

温室气体全球气候变暖的罪魁祸首。温室气体是指大气层中易吸收红外线的气体。温室气体在大气中含量不足1%。大气层中主要的温室气体包括二氧化碳,甲烷,六氟化硫,一氧化二氮,氧化亚氮,氯氟碳化合物,全氟化碳及臭氧。

二氧化碳被认为是效果最显著的温室气体,并且近几十年来人类的工业化活动加剧了二氧化碳的排放量,导致了温室气体在大气中的过量聚集,加剧了温室效应。

温室气体不仅可能导致全球变暖,还可能给整个地球生态系统中的各种生物体带来影响

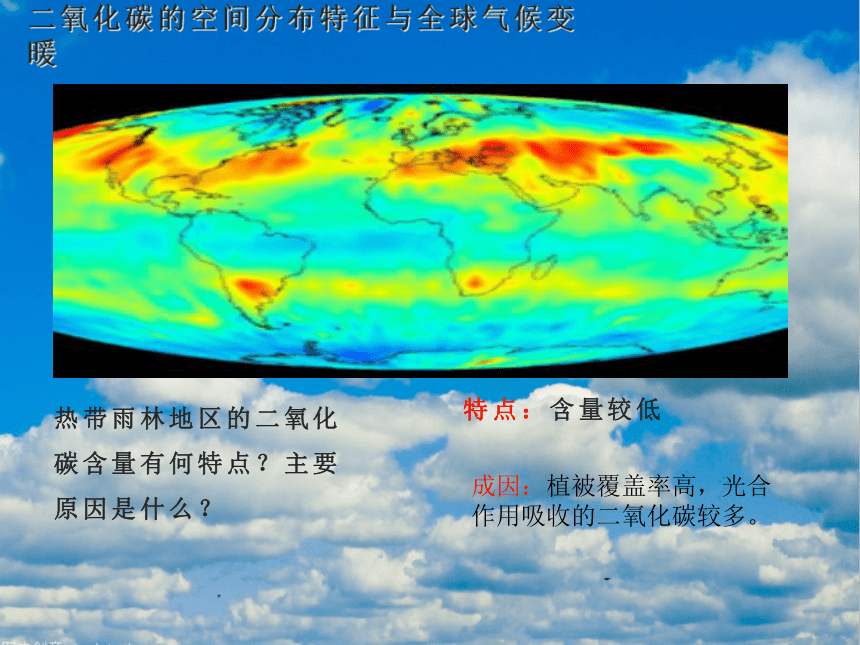

二氧化碳的空间分布特征与全球气候变暖

热带雨林地区的二氧化碳含量有何特点?主要原因是什么?

特点:含量较低

成因:植被覆盖率高,光合作用吸收的二氧化碳较多。

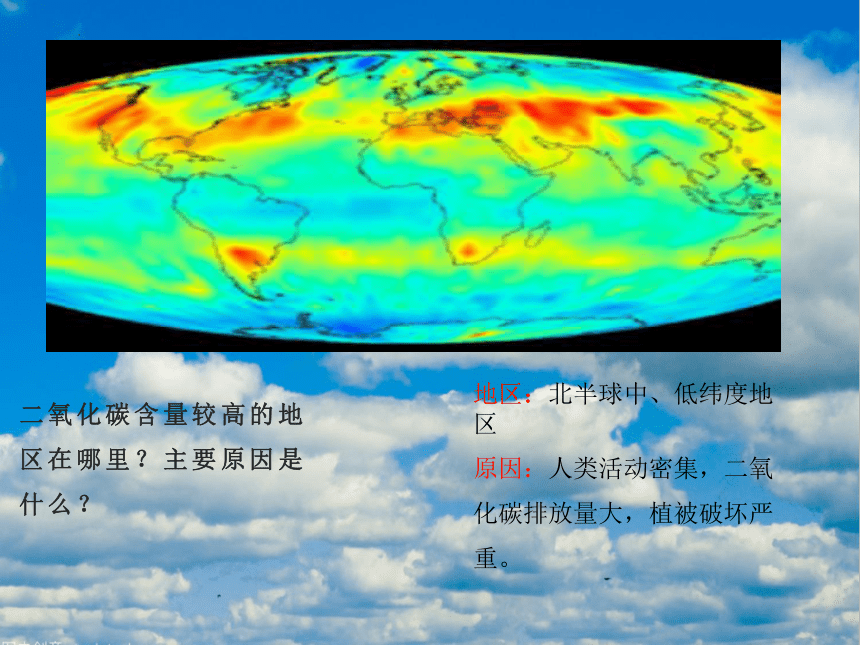

二氧化碳含量较高的地区在哪里?主要原因是什么?

地区:北半球中、低纬度地区

原因:人类活动密集,二氧化碳排放量大,植被破坏严重。

雾与霾

(1)雾:当空气中所含的水汽多于一定温度条件下大气饱和水汽量,并且有足够的凝结核存在时,多余的水汽便凝结出来,变成小水滴或冰晶。大气中因悬浮的水汽凝结,水平能见度低于 1 千米时。

(2)霾:悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒等的集合体,使空气浑浊,水平能见度降低到 10 千米以下的一种大气污染现象。

组成霾的粒子极小,不能用肉眼分辨,可在一天中任何时候出现,其中PM2.5(直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物)被认为是造成霾天气的“元凶”。霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。

思考:雾霾的防治措施有哪些?

企业

节能减排

发展新能源

合理布局

降低污染

个人

践行低碳生活

加大环境保护宣传

提高环保意识

政府

加强立法

依法治霾

合理规划

共同治霾

酸雨是指PH值小于5.的

雨、雪或其他形式的降水。雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质,形成了PH值低于5.6的酸性降水。中国的酸雨主要是大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨。此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

①使土壤酸化,危害土壤和植物

看图想一想酸雨有那些危害?

②危害水生生物的生存

③腐蚀建筑物、机械和基础设施

④危害人类健康

大气组成 主要作用

主要成分

微量成分

小结:大气成分

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

干洁

空气

N2

O2

CO2

O3

植物光合作用的原料、调节地表温度

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽

成云致雨的必要条件

固体杂质

水汽凝结的凝结核

小结:人类活动对大气的影响

臭氧空洞

制冷活动,释放大量氟氯烃化合物,破坏大气中的臭氧。

影响:紫外线给人类带来疾病,加快气候的变化幅度。

气候变暖

化石能源燃烧,释放大量二氧化碳。

破坏植被,削弱了植物的光合作用。

环境污染

人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染,对生态系统和人类生存造成不利影响。

练习1:大气成分

1.下列不属于干洁空气组成成分的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水汽

2.关于大气组成成分及其作用的叙述,正确的是( )

①二氧化碳对地面有保温作用

②干洁空气的主要成分是氧气和氢气

③水汽和杂质集中在高层大气

④臭氧能大量吸收太阳紫外线

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

D

c

在对流层中,大气的组成并不是固定不变的。据此,回答下列问题。

1.大气中含量虽很少,却是天气变化重要角色的物质是( )

A.二氧化碳和臭氧 B.氩和氖 C.水汽和杂质 D.氮和氧

2.由于人类活动造成的大气污染,已导致大气中一些成分比例发生明显变化,表现在( )

A.臭氧增多 B.氧气增多 C.水汽增多 D.二氧化碳含量增加

C

D

练习1:大气成分

气温(℃)

高度(千米)

50

12

高

层

大

气

平

流

层

对

流

层

宇宙火箭 人造卫星

极光

流星

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

二、大气的垂直分布层

根据大气的

积雨云

温度

密度

运动状况

在垂直方向上的差异

物质:大气圈最底层,整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质。

范围:对流层下界与地面相接,上界高度随纬度和季节而变化。

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

8—9千米

10—12千米

时间:季节

夏季较厚

冬季较薄

温带地区最明显

空间:低纬地区受太阳辐射多,

对流旺盛,对流层高度大

中纬度地区:

低纬度地区:

气温(℃)

高度(千米)

50

12

平

流

层

对

流

层

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

17—18千米

积雨云

高纬度地区:

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

特征:

①气温随高度增加而递减(每上升100m气温下降0.6℃)

原因:地面是对流层大气的直接热源。(离地面越远,得到的地面辐射越少)

②空气对流运动显著 原因:该层上部冷,下部热

③天气现象复杂多变 原因:几乎全部的水汽、杂质在该层;

对流运动易成云致雨(上升运动,气温下降)

对流层 —— 与人类的关系最密切

气温(℃)

高度(千米)

50

12

平

流

层

对

流

层

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

积雨云

一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象,或降温变化率小于0.6℃/100m的现象。气象学上称之为“逆温”,发生逆温现象的大气层称为“逆温层”。

逆温现象影响:①一定程度上可以抑制沙尘暴的发生。②有利飞机的平稳飞行。③可应用于农业生产,提高产量及质量④大多数时候也会带来显著的大气污染、多雾,使能见度降低,造成交通事故;危害人体健康。

逆温

辐射逆温发展

浓积云是一种常见的云,云体高耸、厚度大,向上发展速度快,呈间隔团块状。浓积云的云底高度就是水汽开始凝结的高度。

1.浓积云形成时的大气运动特点是( )

①对流运动旺盛 ②上升气流与下沉气流相间分布 ③对流运动微弱④以大范围的上升气流为主

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.若某区域浓积云的云底高度主要受下垫面温度的影响,则该区域一天中浓积云云底高度最高的时间为( )

A.日落前后 B.14时左右 C.正午 D.日出前后

1.A 2.B 解析:1.来自下垫面的水汽受到上升气流的影响,温度不断下降至凝结温度时,水汽就会凝结成云。浓积云是温度不断下降的过程中形成的,故对流运动旺盛,①正确③错误;根据材料“浓积云云体高耸、厚度大,向上发展速度快,呈间隔团块状。”可推测,浓积云应该是上升气流与下沉气流相间分布,才导致其呈现间隔团块状,大范围的上升气流不会形成间隔状,②正确④错误。

2.浓积云的云底高度受下垫面温度影响,下垫面温度越高,其云底高度也越高,反之越低,一天中温度最高的时间是14时左右,B正确;日出和日落前后气温相对较低,正午时太阳辐射最强但温度没有达到一天之中最高,ACD错误。

(2)平流层:海拔高,上热下冷,热源来自太阳。

自对流层顶向上至 50—55 千米高空,气温随高度升高而升高。

臭氧层以下:下层气温随高度变化很小,臭氧在22—27千米达到最大(臭氧层),大量吸收太阳紫外线,气温随高度的增加而上升。

臭氧层以上:臭氧含量逐渐减少,但是太阳紫外线辐射强烈,气温随高度的增加迅速上升。

平流层上热下冷,大气稳定,以水平运动为主。

平流层:海拔高,上热下冷,热源来自太阳。

适合航空飞行:大气稳定,气流平稳;水汽和杂质含量很少,无云雨现象,天气晴朗,能见度好。

飞机起飞:从对流层起飞,乘客因气压降低出现耳鸣;向上飞向平流层时飞机较颠簸;进入平流层后飞机平稳。

航迹云又称尾迹云,是飞机排出的尾气与空气相混合而出现的水汽凝结现象,一般在飞机穿过湿度、温度适宜的大气层时出现。图是小明在省城某中学校园拍摄的航迹云照片。

1.小明通过长期观察,发现航迹云出现频率最高的是( )

A.7月 B.10月 C.1月 D.5月

2.根据航迹云出现的频率推测,小明所在的城市最有可能是( )

A.海口市 B.太原市 C.南昌市 D.广州市

3.航迹云通常很快消散,高空中航迹云保持较长时间的大气状况是( )

A.无风 B.偏暖 C.干燥 D.湿润

1.C 2.B 3.A 解析:1.航迹云是飞机排出的尾气与空气相混合而出现的水汽凝结现象,水汽凝结需要较低的温度,1月份气温低,水汽易凝结,航迹云出现的频率较高,C正确。

2.航迹云的出现与低温相关,温度越低,出现航迹云出现的频率越高,四个城市中,太原市位于秦岭淮河以北,最冷月均温在0°以下,海口、南昌和广州冬季气温较高,航迹云出现的频率较低,B正确。

3.航迹云属于大气运动的一种表现形式,无风的环境使得其不易飘散,可保持较长时间,A正确;偏暖干燥的环境中不利于航迹云的形成,湿润的环境不能使航迹云较长时间的保持,BCD错误。

点睛:常见的飞机航迹云多是废气凝结形成,冬半年出现的次数多于夏半年。航迹云的厚度平均在1~2千米,下限高度冬季最低,夏季最高。

下图为“同一地点在某日的上午、午后、夜间及清晨四个不同时段的近地面大气垂直气温分布图”。

1.图中四条曲线中最可能是日出前的近地面大气垂直气温分布的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.图中四个时段的曲线中,最有利于污染物扩散的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

1.A 2.D 解析:1.对流层的正常气温随高度升高而降低。晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,地面损失的能量多且快,可能出现越接近地面气温越低的逆温现象,这种辐射逆温一般傍晚开始出现,日出前达到最强,日出后的上午首先在近地面开始恢复,午后恢复正常。图中甲曲线显示,近地面温度最低,逆温层最厚,应表示日出前近地面大气垂直气温分布,A符合题意;图中乙曲线显示,近地面气温开始恢复正常,应为日出后的上午,丙曲线显示,近地面温度较低,逆温层较厚,应表示夜间,丁曲线显示,近地面温度高,无逆温层,应表示午后。

2.甲、乙、丙三曲线均表示出现了逆温现象,大气结构稳定,会抑制空气的对流运动,不利于大气污染物的扩散,排除ABC;图中丁曲线表示气温向上递减,空气上冷下热,空气对流运动强,有利于污染物扩散。

(三)高层大气:气压很低,密度很小,热源为太阳辐射,气温先降后升,有若干电离层。

80-500千米高空,在太阳紫外线和宇宙射线作用下,大气分子被分解为离子,处于高度电离状态,能反射无线电波,但易受耀斑干扰。

高层大气:气压很低,密度很小,热源为太阳辐射,气温先降后升,有若干电离层。

有流星和极光现象。

2000—3000千米高空,大气密度与星际空间非常接近。大气粒子速度很高,可克服地球引力散逸到宇宙空间,宇宙空间气体粒子也能进入高层大气。

2021年12月11日,山西、内蒙古、北京等地天空出现了怪异的发光云带(见下图),这是一种最稀有的云——夜光云。夜光云由冰晶颗粒散射太阳光而成,通常位于80~85千米的高空,薄如蝉翼。

1.夜光云被称为最稀有的云,主要是由于( )

A.仅出现于高纬地区 B.只山区可见

C.形成于高层大气中 D.持续时间短

2.人们观察夜光云的最佳时机是( )

A.阴雨天 B.黎明 C.午夜 D.白天

1.C 2.B 解析:1.80~85千米的高度位于高层大气层中,而高层大气中水汽和杂质相当稀少,冰晶难以形成,所以夜光云十分少见,因此选项C正确,同时排除A、B、D。

2.夜光云出现在高层大气,而对流层的阴雨天气会影响对夜光云的观察,A错;傍晚或黎明时分,高空依然被阳光照亮,因而人们可以看到高空的冰晶散射阳光形成发光的云带,B对;夜光云由冰晶颗粒散射太阳光而成,午夜缺乏光照,难以形成夜光云,C错;夜光云薄如蝉翼,由于白天光线充足,容易被穿透,而不易被观察到,D错误。

练习

随着电影《中国机长》的热映,川航3U8633航班紧急迫降的事迹展现在大众面前。飞机从重庆起飞,在9800米高空,风挡玻璃无预警脱落,刘传健机长借助自己一百多次来回飞川藏线的经验和从业30年的技术,成功于成都迫降,拯救了全机人的生命。据此,回答下列各题。

1.挡风玻璃脱落时,飞机正处于大气的( )

A.平流层 B.电离层 C.对流层 D.高层大气

2.机长迫降时面临的困难主要有( )

①被风挡玻璃砸伤 ②机内温度过低

③飞机颠簸强烈 ④太阳辐射太强

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

C

B

5.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

6.对无线电短波通信具有重要意义的电离层位于( )

A.Ⅰ层顶部 B.Ⅱ层底部 C.Ⅱ层中部 D.Ⅲ层

72017年4月20日我国发射的“天舟一号”飞船的运行轨道所在的大气层( )

A.气温在-50 ℃到20 ℃之间 B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80 ℃ D.最高气温约为40 ℃

下图为“大气垂直分层示意图”。读图回答下列问题。

活动:P72

(2)每年 3 月,西藏大部分地区的隆冬尚未结束,林芝的桃花却竞相开放,争奇斗艳,皑皑白雪与灼灼桃花相互映衬(如图 3-9),让人领略到“雪域江南”的独特春光。读图 3-8,试分析这一地理现象的形成原因。

林芝虽然处在青藏高原地区,但仔细观察发现:

该地海拔较低,且所在的纬度也比较低,故3月份气温已经较高,有桃花盛开。

2(1)正常情况下,对流层气温是上冷下热,容易形成对流。若对流层局部范围内出现逆温现象,则抑制了对流的发生,导致近地面污染物不易扩散,进而可能造成大气污染。

2(2)20世纪八大公害事件指因现代化学、冶炼、汽车等工业的兴起和发展,工业“三废”排放量不断增加,环境污染和破坏事件频频发生。从20世纪30年代至60年代,发生了8起震惊世界的公害事件,其中与逆温现象有关的是:①比利时马斯河谷烟雾事件;②美国多诺拉镇烟雾事件;③伦敦烟雾事件;④美国洛杉矶光化学烟雾事件等。

活动:P72

20世纪世界八大公害事件

1.比利时马斯河谷烟雾事件(1930年12月),致60余人死亡,数千人患病

2.美国多诺拉镇烟雾事件(1948年10月),5910人患病,17人死亡;

3.伦敦烟雾事件(1952年12月),短短5天致4000多人死亡,事故后的两个月内又因事故得病而死亡8000多人;

4.美国洛杉矶光化学烟雾事件(二战以后的每年5 10月),烟雾致人五官发病、头疼、胸闷,汽车、飞机安全运行受威胁,交通事故增加;

5.日本水俣病事件(1952年 1972年间断发生),共计死亡50余人,283人严重受害而致残;

6.日本富山骨痛病事件(1931年 1972年间断发生),致34人死亡;280余人患病,

7.日本四日市气喘病事件(1961年 1970年间断发生),受害人2000余人,死亡和不堪病痛而自杀者达数十人;

8.日本米糠油事件(1968年3月 8月),致数十万只鸡死亡、5000余人患病、16人死亡。

活动:P72

课堂小结

知 识 拓 展

大气对地球的保护(防弹衣、遮阳伞、保温被)

(1)防弹衣:小行星偏离原来轨道进入地球大气层,与大气高速摩擦燃烧,减少了小行星对地球的撞击机会,保护了地球及其生物。

(2)遮阳伞:大气通过吸收、反射、散射减弱了到达地面的太阳辐射,使白天地面温度及气温不会太高。

(3)保温被:大气强烈吸收地面辐射而增温,然后以大气逆辐射的形式将热量返还给地面,使得地面热量散失减慢,地球昼夜温差不至于过大,维持地表的温度。

舱外航天服

在舱外活动的航天员会暴露在大量宇宙射线和太阳辐射中,是航天员在宇宙空间活动的保障和支持系统,相当于一个微型航天器。

白色能有效反射多数射线,减少自身热量丧失,在太空的黑色背景中显眼;防辐射;保护航天员不受仓外环境过热、过冷的侵袭;保持适当的气压;阻挡微陨石;供给氧气,提供生命保障。头盔和手套,不仅要做好防护,还能灵活地执行各种精细任务。

臭氧层“地球生命的保护伞”

雷阵雨过后,我们有时候会闻到一股刺鼻的气味,这就是臭氧的气味。臭氧主要分布在平流层,臭氧层是指平流层中臭氧集中的层次。

臭氧层能大量吸收太阳辐射中的紫外线,避免地球生物遭受过多紫外线辐射的影响,而少量穿过臭氧层到达地面的紫外线,能起到杀菌防病的作用,并能促进人体内维生素的合成。因此,臭氧层被称为“地球生命的保护伞”,每年的9月16日被定为保护臭氧层国际日。

据科学家研究,大气中的臭氧含量每减少 1%,到达地面的太阳紫外线辐射就增加 2%。过量的紫外线辐射会增加人的皮肤癌患病率,还会引发白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病。在距南极洲较近的智利海伦娜岬角,当地居民只要走出家门,就要在暴露的皮肤表面涂上防晒油,戴上太阳眼镜,否则半小时后,皮肤就会被晒成鲜艳的粉红色,并伴有痒痛;羊群则多患白内障,几乎全盲;河里捕到的鲜鱼也多是盲鱼。

城市雨岛效应(城市雨)

(1)成因:大气环流较弱,盛夏,建筑物空调、汽车尾气热量的超常排放,使城市局地气流的辐合上升,有利于对流雨的发展;下垫面粗糙,降雨系统移动缓慢,延长城区降雨时间;城区空气中凝结核多,促进降水形成。

(2)危害:“雨岛效应”集中出现在汛期和暴雨之时,最大强度的落点位于市区及其下风方向,形成城市雨岛,地势低洼处易形成区域性内涝。

(3)措施:城市绿地具有缓解“雨岛效应”的能力,是改善城市“雨岛效应”的有效途径之一。

城市干岛效应

(1)成因:城市中的地表水体和植被相对较少,实际蒸发和蒸腾的量并不算大,形成孤立于周围地区的“干岛”。与热岛效应通常是相伴存在。

(2)危害:①大气污染:城市大气相对湿度低,大气稳定度高,底部大气不易与高层发生对流,城市污染物集中于城市下垫面区域,大气污染(霾)对人体造成危害。

②热污染:蒸发减少,带走的潜热减少,加剧城市热污染。

(3)措施:增加植被、分散水域、喷泉和喷雾设备,加强楼顶绿化,增加道路雨水收集与蒸发补偿系统。

湿岛效应

湿岛效应强调在特殊时段特殊天气状况下城市与乡村比出现的水汽多的现象。

雨天湿岛:降雨时及停雨后,因市区热岛效应使蒸发量比郊区大,空气中水汽含量比郊区多。

雾天湿岛:有雾时,雾滴与周围空气间进行水分交换,市区较暖,饱和水汽压较高,能容纳的水汽量较郊区为多。

雾岛效应

城市颗粒污染物增加,凝结核过多,引起雾日的增加。如伦敦为国际著名的雾都,重庆为我国的雾都,除了自然条件的原因外,城市雾岛效应也是重要因素。

雨岛、干岛、湿岛的区别与联系

(1)雨岛与干岛:雨岛效应强调城市气温高、凝结核多,相比于农村易对流成雨。干岛效应强调近地面水汽蒸发减少,导致与周边农村相比湿度低。

干岛和雨岛效应都是与周边农村相比较,但有时候即使城市比周边农村空气湿度小,呈现“干岛效应”,但在气温和凝结核的影响下,出现城市“雨岛效应”,两者并不矛盾。

(2)湿岛与干岛:市区因热岛效应,气温较高,结露量较少,空气中水汽压高于郊区,形成城市湿岛。上午温度上升后,露水蒸发,郊区空气中湿度迅速增加,市区转为干岛。

虽说摸不着,却是一块宝,万物生存少不了(打一自然物)

空气

在自然状态下空气是无味的,且不可触摸,空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的

大气的组成与垂直分层

大气

干洁空气

固体杂质

水汽

大气是由干洁空气、固体杂质和水汽组成的混合物。

那么推测一下空气的组成成分都有那些?

一、大气成分

氧21%

氮

78%

其他气体(1%)

氩(0.934%)

二氧化碳(0.033%)

氖、氦、甲烷、臭氧等

干洁空气的组成(高度25km以下)

干洁空气:低层大气中除去水汽和杂质以外的混合气体

氮气(N2)

大气中含量最多的气体氮元素是生物体内蛋白质和复杂化学物质的组成部分,是地球上生物体的基本元素

氧气(O2)

含量仅次于氮气,生物生命活动必需的物质

二氧化碳(CO2)

来源

火山喷发

动植物的呼吸

人类活动

作用

植物进行光合作用的重要原料,另外,它吸收地面辐射的能力强,使气温升高

温室气体,对地面具有保温作用

水汽:大气中的水蒸气,含量很少,集中在低层(对流层)。水平方向,海洋上空高于陆地上空,湿润地区上空高于干旱地区上空;垂直方向,一般自地面向高空逐渐减少。 影响天气变化的重要因素

杂质:近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季。在天气变化中扮演重要角色。杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,又是成云致雨的必要条件。

说一说构成降水(成云致雨)的条件?

①充足的水汽

②遇冷凝结(降温)

③凝结核

高空中的氧,在太阳紫外线的催化作用下,

形成了由三个氧原子组成的臭氧。

臭氧浓度最高的区域距离地面 20-25 千米

称为 臭氧 层

臭氧的作用

臭氧对地球上的生物有何影响臭氧能强烈吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用;而穿透大气到达地面的少量紫外线,又具有杀菌作用。

臭氧(O3)

南极上空的臭氧含量有何特点?

南极臭氧空洞的形成,与人类哪些活动有关?

臭氧含量明显偏低,形成了“臭氧空洞”。

原因:人类使用冰箱、空调等制冷设备,释放出大量的氟利昂。

臭氧的影响有那些?

影响:

对人类健康影响:

1.增加皮肤癌。

2.损害眼睛,增加白内障患者。

3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响:

1.农产品减产及其品质下降。

2.减少渔业产量。

3.破坏森林。

除臭氧空洞外还有那些全球性大气环境问题?

全球气候变暖

雾霾

酸雨

温室气体全球气候变暖的罪魁祸首。温室气体是指大气层中易吸收红外线的气体。温室气体在大气中含量不足1%。大气层中主要的温室气体包括二氧化碳,甲烷,六氟化硫,一氧化二氮,氧化亚氮,氯氟碳化合物,全氟化碳及臭氧。

二氧化碳被认为是效果最显著的温室气体,并且近几十年来人类的工业化活动加剧了二氧化碳的排放量,导致了温室气体在大气中的过量聚集,加剧了温室效应。

温室气体不仅可能导致全球变暖,还可能给整个地球生态系统中的各种生物体带来影响

二氧化碳的空间分布特征与全球气候变暖

热带雨林地区的二氧化碳含量有何特点?主要原因是什么?

特点:含量较低

成因:植被覆盖率高,光合作用吸收的二氧化碳较多。

二氧化碳含量较高的地区在哪里?主要原因是什么?

地区:北半球中、低纬度地区

原因:人类活动密集,二氧化碳排放量大,植被破坏严重。

雾与霾

(1)雾:当空气中所含的水汽多于一定温度条件下大气饱和水汽量,并且有足够的凝结核存在时,多余的水汽便凝结出来,变成小水滴或冰晶。大气中因悬浮的水汽凝结,水平能见度低于 1 千米时。

(2)霾:悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒等的集合体,使空气浑浊,水平能见度降低到 10 千米以下的一种大气污染现象。

组成霾的粒子极小,不能用肉眼分辨,可在一天中任何时候出现,其中PM2.5(直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物)被认为是造成霾天气的“元凶”。霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。

思考:雾霾的防治措施有哪些?

企业

节能减排

发展新能源

合理布局

降低污染

个人

践行低碳生活

加大环境保护宣传

提高环保意识

政府

加强立法

依法治霾

合理规划

共同治霾

酸雨是指PH值小于5.的

雨、雪或其他形式的降水。雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质,形成了PH值低于5.6的酸性降水。中国的酸雨主要是大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨。此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

①使土壤酸化,危害土壤和植物

看图想一想酸雨有那些危害?

②危害水生生物的生存

③腐蚀建筑物、机械和基础设施

④危害人类健康

大气组成 主要作用

主要成分

微量成分

小结:大气成分

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

干洁

空气

N2

O2

CO2

O3

植物光合作用的原料、调节地表温度

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽

成云致雨的必要条件

固体杂质

水汽凝结的凝结核

小结:人类活动对大气的影响

臭氧空洞

制冷活动,释放大量氟氯烃化合物,破坏大气中的臭氧。

影响:紫外线给人类带来疾病,加快气候的变化幅度。

气候变暖

化石能源燃烧,释放大量二氧化碳。

破坏植被,削弱了植物的光合作用。

环境污染

人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染,对生态系统和人类生存造成不利影响。

练习1:大气成分

1.下列不属于干洁空气组成成分的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水汽

2.关于大气组成成分及其作用的叙述,正确的是( )

①二氧化碳对地面有保温作用

②干洁空气的主要成分是氧气和氢气

③水汽和杂质集中在高层大气

④臭氧能大量吸收太阳紫外线

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

D

c

在对流层中,大气的组成并不是固定不变的。据此,回答下列问题。

1.大气中含量虽很少,却是天气变化重要角色的物质是( )

A.二氧化碳和臭氧 B.氩和氖 C.水汽和杂质 D.氮和氧

2.由于人类活动造成的大气污染,已导致大气中一些成分比例发生明显变化,表现在( )

A.臭氧增多 B.氧气增多 C.水汽增多 D.二氧化碳含量增加

C

D

练习1:大气成分

气温(℃)

高度(千米)

50

12

高

层

大

气

平

流

层

对

流

层

宇宙火箭 人造卫星

极光

流星

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

二、大气的垂直分布层

根据大气的

积雨云

温度

密度

运动状况

在垂直方向上的差异

物质:大气圈最底层,整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质。

范围:对流层下界与地面相接,上界高度随纬度和季节而变化。

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

8—9千米

10—12千米

时间:季节

夏季较厚

冬季较薄

温带地区最明显

空间:低纬地区受太阳辐射多,

对流旺盛,对流层高度大

中纬度地区:

低纬度地区:

气温(℃)

高度(千米)

50

12

平

流

层

对

流

层

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

17—18千米

积雨云

高纬度地区:

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

特征:

①气温随高度增加而递减(每上升100m气温下降0.6℃)

原因:地面是对流层大气的直接热源。(离地面越远,得到的地面辐射越少)

②空气对流运动显著 原因:该层上部冷,下部热

③天气现象复杂多变 原因:几乎全部的水汽、杂质在该层;

对流运动易成云致雨(上升运动,气温下降)

对流层 —— 与人类的关系最密切

气温(℃)

高度(千米)

50

12

平

流

层

对

流

层

气温垂直分布

-100

60

20

-20

-60

积雨云

一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象,或降温变化率小于0.6℃/100m的现象。气象学上称之为“逆温”,发生逆温现象的大气层称为“逆温层”。

逆温现象影响:①一定程度上可以抑制沙尘暴的发生。②有利飞机的平稳飞行。③可应用于农业生产,提高产量及质量④大多数时候也会带来显著的大气污染、多雾,使能见度降低,造成交通事故;危害人体健康。

逆温

辐射逆温发展

浓积云是一种常见的云,云体高耸、厚度大,向上发展速度快,呈间隔团块状。浓积云的云底高度就是水汽开始凝结的高度。

1.浓积云形成时的大气运动特点是( )

①对流运动旺盛 ②上升气流与下沉气流相间分布 ③对流运动微弱④以大范围的上升气流为主

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.若某区域浓积云的云底高度主要受下垫面温度的影响,则该区域一天中浓积云云底高度最高的时间为( )

A.日落前后 B.14时左右 C.正午 D.日出前后

1.A 2.B 解析:1.来自下垫面的水汽受到上升气流的影响,温度不断下降至凝结温度时,水汽就会凝结成云。浓积云是温度不断下降的过程中形成的,故对流运动旺盛,①正确③错误;根据材料“浓积云云体高耸、厚度大,向上发展速度快,呈间隔团块状。”可推测,浓积云应该是上升气流与下沉气流相间分布,才导致其呈现间隔团块状,大范围的上升气流不会形成间隔状,②正确④错误。

2.浓积云的云底高度受下垫面温度影响,下垫面温度越高,其云底高度也越高,反之越低,一天中温度最高的时间是14时左右,B正确;日出和日落前后气温相对较低,正午时太阳辐射最强但温度没有达到一天之中最高,ACD错误。

(2)平流层:海拔高,上热下冷,热源来自太阳。

自对流层顶向上至 50—55 千米高空,气温随高度升高而升高。

臭氧层以下:下层气温随高度变化很小,臭氧在22—27千米达到最大(臭氧层),大量吸收太阳紫外线,气温随高度的增加而上升。

臭氧层以上:臭氧含量逐渐减少,但是太阳紫外线辐射强烈,气温随高度的增加迅速上升。

平流层上热下冷,大气稳定,以水平运动为主。

平流层:海拔高,上热下冷,热源来自太阳。

适合航空飞行:大气稳定,气流平稳;水汽和杂质含量很少,无云雨现象,天气晴朗,能见度好。

飞机起飞:从对流层起飞,乘客因气压降低出现耳鸣;向上飞向平流层时飞机较颠簸;进入平流层后飞机平稳。

航迹云又称尾迹云,是飞机排出的尾气与空气相混合而出现的水汽凝结现象,一般在飞机穿过湿度、温度适宜的大气层时出现。图是小明在省城某中学校园拍摄的航迹云照片。

1.小明通过长期观察,发现航迹云出现频率最高的是( )

A.7月 B.10月 C.1月 D.5月

2.根据航迹云出现的频率推测,小明所在的城市最有可能是( )

A.海口市 B.太原市 C.南昌市 D.广州市

3.航迹云通常很快消散,高空中航迹云保持较长时间的大气状况是( )

A.无风 B.偏暖 C.干燥 D.湿润

1.C 2.B 3.A 解析:1.航迹云是飞机排出的尾气与空气相混合而出现的水汽凝结现象,水汽凝结需要较低的温度,1月份气温低,水汽易凝结,航迹云出现的频率较高,C正确。

2.航迹云的出现与低温相关,温度越低,出现航迹云出现的频率越高,四个城市中,太原市位于秦岭淮河以北,最冷月均温在0°以下,海口、南昌和广州冬季气温较高,航迹云出现的频率较低,B正确。

3.航迹云属于大气运动的一种表现形式,无风的环境使得其不易飘散,可保持较长时间,A正确;偏暖干燥的环境中不利于航迹云的形成,湿润的环境不能使航迹云较长时间的保持,BCD错误。

点睛:常见的飞机航迹云多是废气凝结形成,冬半年出现的次数多于夏半年。航迹云的厚度平均在1~2千米,下限高度冬季最低,夏季最高。

下图为“同一地点在某日的上午、午后、夜间及清晨四个不同时段的近地面大气垂直气温分布图”。

1.图中四条曲线中最可能是日出前的近地面大气垂直气温分布的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.图中四个时段的曲线中,最有利于污染物扩散的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

1.A 2.D 解析:1.对流层的正常气温随高度升高而降低。晴朗的夜晚,大气逆辐射弱,地面损失的能量多且快,可能出现越接近地面气温越低的逆温现象,这种辐射逆温一般傍晚开始出现,日出前达到最强,日出后的上午首先在近地面开始恢复,午后恢复正常。图中甲曲线显示,近地面温度最低,逆温层最厚,应表示日出前近地面大气垂直气温分布,A符合题意;图中乙曲线显示,近地面气温开始恢复正常,应为日出后的上午,丙曲线显示,近地面温度较低,逆温层较厚,应表示夜间,丁曲线显示,近地面温度高,无逆温层,应表示午后。

2.甲、乙、丙三曲线均表示出现了逆温现象,大气结构稳定,会抑制空气的对流运动,不利于大气污染物的扩散,排除ABC;图中丁曲线表示气温向上递减,空气上冷下热,空气对流运动强,有利于污染物扩散。

(三)高层大气:气压很低,密度很小,热源为太阳辐射,气温先降后升,有若干电离层。

80-500千米高空,在太阳紫外线和宇宙射线作用下,大气分子被分解为离子,处于高度电离状态,能反射无线电波,但易受耀斑干扰。

高层大气:气压很低,密度很小,热源为太阳辐射,气温先降后升,有若干电离层。

有流星和极光现象。

2000—3000千米高空,大气密度与星际空间非常接近。大气粒子速度很高,可克服地球引力散逸到宇宙空间,宇宙空间气体粒子也能进入高层大气。

2021年12月11日,山西、内蒙古、北京等地天空出现了怪异的发光云带(见下图),这是一种最稀有的云——夜光云。夜光云由冰晶颗粒散射太阳光而成,通常位于80~85千米的高空,薄如蝉翼。

1.夜光云被称为最稀有的云,主要是由于( )

A.仅出现于高纬地区 B.只山区可见

C.形成于高层大气中 D.持续时间短

2.人们观察夜光云的最佳时机是( )

A.阴雨天 B.黎明 C.午夜 D.白天

1.C 2.B 解析:1.80~85千米的高度位于高层大气层中,而高层大气中水汽和杂质相当稀少,冰晶难以形成,所以夜光云十分少见,因此选项C正确,同时排除A、B、D。

2.夜光云出现在高层大气,而对流层的阴雨天气会影响对夜光云的观察,A错;傍晚或黎明时分,高空依然被阳光照亮,因而人们可以看到高空的冰晶散射阳光形成发光的云带,B对;夜光云由冰晶颗粒散射太阳光而成,午夜缺乏光照,难以形成夜光云,C错;夜光云薄如蝉翼,由于白天光线充足,容易被穿透,而不易被观察到,D错误。

练习

随着电影《中国机长》的热映,川航3U8633航班紧急迫降的事迹展现在大众面前。飞机从重庆起飞,在9800米高空,风挡玻璃无预警脱落,刘传健机长借助自己一百多次来回飞川藏线的经验和从业30年的技术,成功于成都迫降,拯救了全机人的生命。据此,回答下列各题。

1.挡风玻璃脱落时,飞机正处于大气的( )

A.平流层 B.电离层 C.对流层 D.高层大气

2.机长迫降时面临的困难主要有( )

①被风挡玻璃砸伤 ②机内温度过低

③飞机颠簸强烈 ④太阳辐射太强

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

C

B

5.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

6.对无线电短波通信具有重要意义的电离层位于( )

A.Ⅰ层顶部 B.Ⅱ层底部 C.Ⅱ层中部 D.Ⅲ层

72017年4月20日我国发射的“天舟一号”飞船的运行轨道所在的大气层( )

A.气温在-50 ℃到20 ℃之间 B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80 ℃ D.最高气温约为40 ℃

下图为“大气垂直分层示意图”。读图回答下列问题。

活动:P72

(2)每年 3 月,西藏大部分地区的隆冬尚未结束,林芝的桃花却竞相开放,争奇斗艳,皑皑白雪与灼灼桃花相互映衬(如图 3-9),让人领略到“雪域江南”的独特春光。读图 3-8,试分析这一地理现象的形成原因。

林芝虽然处在青藏高原地区,但仔细观察发现:

该地海拔较低,且所在的纬度也比较低,故3月份气温已经较高,有桃花盛开。

2(1)正常情况下,对流层气温是上冷下热,容易形成对流。若对流层局部范围内出现逆温现象,则抑制了对流的发生,导致近地面污染物不易扩散,进而可能造成大气污染。

2(2)20世纪八大公害事件指因现代化学、冶炼、汽车等工业的兴起和发展,工业“三废”排放量不断增加,环境污染和破坏事件频频发生。从20世纪30年代至60年代,发生了8起震惊世界的公害事件,其中与逆温现象有关的是:①比利时马斯河谷烟雾事件;②美国多诺拉镇烟雾事件;③伦敦烟雾事件;④美国洛杉矶光化学烟雾事件等。

活动:P72

20世纪世界八大公害事件

1.比利时马斯河谷烟雾事件(1930年12月),致60余人死亡,数千人患病

2.美国多诺拉镇烟雾事件(1948年10月),5910人患病,17人死亡;

3.伦敦烟雾事件(1952年12月),短短5天致4000多人死亡,事故后的两个月内又因事故得病而死亡8000多人;

4.美国洛杉矶光化学烟雾事件(二战以后的每年5 10月),烟雾致人五官发病、头疼、胸闷,汽车、飞机安全运行受威胁,交通事故增加;

5.日本水俣病事件(1952年 1972年间断发生),共计死亡50余人,283人严重受害而致残;

6.日本富山骨痛病事件(1931年 1972年间断发生),致34人死亡;280余人患病,

7.日本四日市气喘病事件(1961年 1970年间断发生),受害人2000余人,死亡和不堪病痛而自杀者达数十人;

8.日本米糠油事件(1968年3月 8月),致数十万只鸡死亡、5000余人患病、16人死亡。

活动:P72

课堂小结

知 识 拓 展

大气对地球的保护(防弹衣、遮阳伞、保温被)

(1)防弹衣:小行星偏离原来轨道进入地球大气层,与大气高速摩擦燃烧,减少了小行星对地球的撞击机会,保护了地球及其生物。

(2)遮阳伞:大气通过吸收、反射、散射减弱了到达地面的太阳辐射,使白天地面温度及气温不会太高。

(3)保温被:大气强烈吸收地面辐射而增温,然后以大气逆辐射的形式将热量返还给地面,使得地面热量散失减慢,地球昼夜温差不至于过大,维持地表的温度。

舱外航天服

在舱外活动的航天员会暴露在大量宇宙射线和太阳辐射中,是航天员在宇宙空间活动的保障和支持系统,相当于一个微型航天器。

白色能有效反射多数射线,减少自身热量丧失,在太空的黑色背景中显眼;防辐射;保护航天员不受仓外环境过热、过冷的侵袭;保持适当的气压;阻挡微陨石;供给氧气,提供生命保障。头盔和手套,不仅要做好防护,还能灵活地执行各种精细任务。

臭氧层“地球生命的保护伞”

雷阵雨过后,我们有时候会闻到一股刺鼻的气味,这就是臭氧的气味。臭氧主要分布在平流层,臭氧层是指平流层中臭氧集中的层次。

臭氧层能大量吸收太阳辐射中的紫外线,避免地球生物遭受过多紫外线辐射的影响,而少量穿过臭氧层到达地面的紫外线,能起到杀菌防病的作用,并能促进人体内维生素的合成。因此,臭氧层被称为“地球生命的保护伞”,每年的9月16日被定为保护臭氧层国际日。

据科学家研究,大气中的臭氧含量每减少 1%,到达地面的太阳紫外线辐射就增加 2%。过量的紫外线辐射会增加人的皮肤癌患病率,还会引发白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病。在距南极洲较近的智利海伦娜岬角,当地居民只要走出家门,就要在暴露的皮肤表面涂上防晒油,戴上太阳眼镜,否则半小时后,皮肤就会被晒成鲜艳的粉红色,并伴有痒痛;羊群则多患白内障,几乎全盲;河里捕到的鲜鱼也多是盲鱼。

城市雨岛效应(城市雨)

(1)成因:大气环流较弱,盛夏,建筑物空调、汽车尾气热量的超常排放,使城市局地气流的辐合上升,有利于对流雨的发展;下垫面粗糙,降雨系统移动缓慢,延长城区降雨时间;城区空气中凝结核多,促进降水形成。

(2)危害:“雨岛效应”集中出现在汛期和暴雨之时,最大强度的落点位于市区及其下风方向,形成城市雨岛,地势低洼处易形成区域性内涝。

(3)措施:城市绿地具有缓解“雨岛效应”的能力,是改善城市“雨岛效应”的有效途径之一。

城市干岛效应

(1)成因:城市中的地表水体和植被相对较少,实际蒸发和蒸腾的量并不算大,形成孤立于周围地区的“干岛”。与热岛效应通常是相伴存在。

(2)危害:①大气污染:城市大气相对湿度低,大气稳定度高,底部大气不易与高层发生对流,城市污染物集中于城市下垫面区域,大气污染(霾)对人体造成危害。

②热污染:蒸发减少,带走的潜热减少,加剧城市热污染。

(3)措施:增加植被、分散水域、喷泉和喷雾设备,加强楼顶绿化,增加道路雨水收集与蒸发补偿系统。

湿岛效应

湿岛效应强调在特殊时段特殊天气状况下城市与乡村比出现的水汽多的现象。

雨天湿岛:降雨时及停雨后,因市区热岛效应使蒸发量比郊区大,空气中水汽含量比郊区多。

雾天湿岛:有雾时,雾滴与周围空气间进行水分交换,市区较暖,饱和水汽压较高,能容纳的水汽量较郊区为多。

雾岛效应

城市颗粒污染物增加,凝结核过多,引起雾日的增加。如伦敦为国际著名的雾都,重庆为我国的雾都,除了自然条件的原因外,城市雾岛效应也是重要因素。

雨岛、干岛、湿岛的区别与联系

(1)雨岛与干岛:雨岛效应强调城市气温高、凝结核多,相比于农村易对流成雨。干岛效应强调近地面水汽蒸发减少,导致与周边农村相比湿度低。

干岛和雨岛效应都是与周边农村相比较,但有时候即使城市比周边农村空气湿度小,呈现“干岛效应”,但在气温和凝结核的影响下,出现城市“雨岛效应”,两者并不矛盾。

(2)湿岛与干岛:市区因热岛效应,气温较高,结露量较少,空气中水汽压高于郊区,形成城市湿岛。上午温度上升后,露水蒸发,郊区空气中湿度迅速增加,市区转为干岛。