纲要上册第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 09:02:25 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第17课

国家出路的探索与列强侵华的加剧

新课标:

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国军民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重难点:太平天国运动、洋务运动的意义及局限;甲午中日战争的影响

1、背景

(1)清政府统治腐败,阶级矛盾空前激化

(2)外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

(3)自然灾害频繁,百姓生活困苦

(4)洪秀全创立“拜上帝教”

一、太平天国运动(农民阶级)

满洲纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。

——《奉天讨胡檄布四方谕》

广西夏季水灾严重,而秋、春、冬季的旱灾也同样不轻。晚晴广西旱灾22次,平均不到三年就发生一次。……晚清广西大蝗灾就有21次,1848年,广西飞蝗蔽日,如暴风骤雨之至,飒飒有风,所下之处禾苗菽麦嚼食一空……

——《近代中国灾荒纪年》

洪秀全

开辟真神惟上帝, 无分贵贱拜宜虔。天父上帝人人共,天下一家自古传。

—《原道救世歌》

天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

—《原道醒世训》

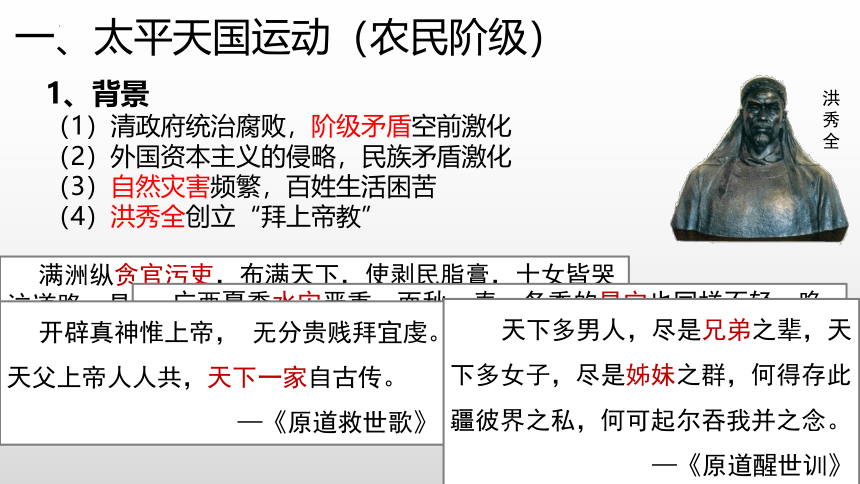

军事全盛

1851年

1864年

领导集团内讧

1856年

失败原因

内因:

外因:

中外势力的联合绞杀

根本:

?

1853年

金田起义

天京陷落

天京事变

定都天京

2、过程

1851年起义

1853年定都

1856年内乱

华尔洋枪队

1864年在湘军、淮军和外国人带领的洋枪队进攻下失败

洪仁轩、陈玉成、李秀成

3、纲领

纲领性文件

1853年

革命向何处去的问题

1859年

材料1 根据“凡天下田天下人同耕”的原则,把土地按亩产多少分为上中下三级九等,“好丑各半”,互相搭配,按人口平均分配。凡十六岁以上的男女每人一份,数量相同。十五岁以下的减半。又有调剂之法:“此处不足则迁彼处”,“丰荒相通”,

“以丰赈荒”。

材料2 弟等细思安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕

良民,照旧交粮纳税。

——《东王杨秀清等奏请晓谕良民照旧交粮纳税本章》

否定封建地主土地所有制,要求按人口平均分配土地,表达了几千年来中国农民对土地的强烈渴望。表达了农民群众不仅要求摆脱封建制度,还幻想在维护小农经济的基础上,消灭剥削和贫困,反映了农民追求社会财富平均的理想。绝对平均主义是空想,也是难以推行的。

《天朝田亩制度》规定实行怎样的土地制度?

当时人民会普遍欢迎吗?结果如何?

评价:

A、革命性:它反映了农民要求获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶

B、空想性:体现的绝对平均主义思想,严重脱离实际,未能实施

C、落后性:没有超越封建经济范畴

材料 洪仁玕向洪秀全提出了一个统筹全局的方案——《资政新篇》。他指出立法的重要性,认为英国之所以成为当时的“最强之邦,由法善也”。主张效法西方资本主义,尤其是提出“准富者请人雇工”,对穷人“宜人作工,以受所值”。……在外交方面,主张同资本主义国家自由通商,进行文化交流,但外人不得干涉太平天国的内政和“国法”。 ——李侃等《中国近代史(1840-1919)》

思考:《资政新篇》追求什么?它是对《天朝田亩制度》的继承和发展吗?在当时有没有实施的可能?

发展资本主义VS 实行平均主义

《资政新篇》提出了新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去等问题。反映了太平天国的一些领导人开始向西方寻求真理,探索中国独立、富强道路的迫切愿望,这与洪仁玕在香港的生活经历有关。但由于不符合中国社会实际,农民阶级的历史局限性,缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,是不可能冲破封建社会的制度和思想,失败是必然的。

近代中国最早、最完整的发展资本主义的构想。

4、失败原因

(1)主观:农民阶级的局限性(缺乏科学理论指导,没有先进阶级的领导,不可能冲破封建社会的制度和思想)

(2)客观:中外反动势力的联合绞杀

太平天国要破坏的是一个人压迫人,人剥削人的旧社会,意图建立的是一个没有压迫剥削的公平正直的新社会。它反抗封建暴政斗争的正义性和合理性是不容否认的!

财权和兵权逐渐地落到了地方督抚手中,朝廷的权力也慢慢只剩下了任官命将一项(这一项权力后来也受到侵蚀)……兵要自己调,勇要自己募,饷要自己筹。

——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕宁》

1864年清政府的10名总督中汉人占9名,15名巡抚全部由汉人来担任,从1861年至1890年之间,清廷任命的44个总督,汉人占34个,挑选来担任巡抚的117人之中,汉人占104人。

——张海鹏《中国近代通史》

(1)沉重打击了清王朝的统治。

(2)引起政治和权力结构的变化湘淮系官僚集团形成,中央权力下移。

(3)促使清政府部分官僚提出向西方学习,发起了洋务运动。

(4)破坏了东南沿海经济的发展,一定程度上不利于南方的近代化。

5、历史意义

1、背景

外患:两次鸦片战争

内忧:太平天国运动

2、目的

目的:在不改变封建制度的前提下,利用西方先进科技,维护清朝统治。

目标:“自强”、“求富”

3、代表人物

地主阶级洋务派

二、洋务运动(地主阶级)19C60S-19C90S

中体西用

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

—曾国藩:《复陈购买外洋船炮折》

中央:奕訢

地方:曾国潘、李鸿章、左宗棠、张之洞

江南制造总局、福州船政局、湖北枪炮厂三个大型企业……已开始从手工生产转变为机器生产,已从传统工业进入到现代工业。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

(1)创办近代军事工业和民用工业

(2)新式教育:创办培养翻译和军事人才的学校

(3)筹划海防:建成以北洋舰队为代表的新式海军

二、洋务运动(地主阶级)19C60S-19C90S

4、内容

创办近代企业

江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局等

上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿等

军事工业(官办) 自强

民用工业

(官督商办)

求富

夫欲自强必先裕饷;欲浚饷源莫如振兴商务。……微臣创设招商局之初意,本是如此。

——李鸿章《议复梅启照条陈折》

官督商办:清政府利用私人资本举办新式工矿企业的组织形式之一( 19世纪70年代至80年代)。官府因经费不足,需要筹集商股,商人为免除地方封建势力干扰并取得免税权,采取这类经营组织形式。这类企业一般由洋务官僚本身或官派人员掌握管理大权,商人并无实权。经营腐败,亏蚀很多,遂被官商合办企业所代替。

1871年,洋务派代表官僚曾国藩上奏清廷要求派遣留学生赴美“学习军政、船政、步算,制造诸学……使西人擅长之技中国皆能谙悉,然后可以渐图自强”

——摘编自王健朗、黄克武《两岸新编中国近代史·晚清卷》

第一批留美幼童

几年后,顽固派官僚陈兰彬任美国公使……孩子们长了知识,也淡漠了礼节,见了他无人行跪拜礼,陈兰彬勃然大怒,以学生“腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习”为由,上奏撤回全体学生……洋务派虽阻拦,但慈禧太后同意诏回全体学生。

——摘编自王立新《洋务运动》

詹天佑 唐国安 唐绍仪

洋务派还创办了培养翻译人才和军事人才的学校,建成了以北洋舰队为

代表的新式海军。

福州船政局

5、评价

(1)进步性:中国早期现代化的尝试。

①引进了技术,培养了人才(经济、军事、教育近代化)

②一定程度上抵制了外国资本主义的入侵

③客观上刺激了中国民族资本主义的产生

(2)局限性:只学习西方科学技术,是对封建制度的修补,失败是必然的。

光绪六年(1880)李鸿章、刘铭传奏请修建,到了光绪二十年(1894)还只修建天津附近的一小段。为什么呢?因为一般人相信修铁路就破坏风水。

——蒋廷黻《中国近代史》

我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎……不过勉强涂饰,虚有其表。

——李鸿章

(一)边疆危机

方位 危机表现 中国应对 结果/影响

西北

西南

东南

1864,英国支持阿古柏入侵新疆

俄国出兵占领伊犁

1883,法国控制越南,侵略中国

1879,日本吞并琉球

1878,左宗棠收复新疆

1884,新疆建省

中法战争,1885,镇南关大捷

西北边疆度过危机

《越南条款》,越南独立

1885,台湾建省

宗藩关系逐渐解体

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

(二)甲午中日战争

相关史料

日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。明治大帝遗策是第一期征服台湾,第二期征服朝鲜,第三期征服满蒙,第四期征服支那,第五期征服世界。

——(日)田中义一

(1)19世纪末,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡,加紧对外侵略扩张

(2)明治维新以后,日本走向资本主义发展道路,积极向外扩张

(3)朝鲜东学党起义(直接原因)

1.背景

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

1894-1895年

丰岛海战(爆发)

平壤战役

黄海海战(失去制海权)

辽东战役(旅顺大屠杀)

威海卫战役(北洋水师全军覆没)

(二)甲午中日战争

2.过程

3.结果

《马关条约》

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

4.失败原因:

①客观:日本蓄谋已久,准备充分

②主观:清政府统治腐败(根本),民众尚未觉醒;避战自保消极防御

承认朝鲜独立

割让辽东半岛、 台湾全岛及附属所有岛屿、澎湖列岛

赔款2亿两白银

增开沙市、重庆、苏州、杭州为 通商口岸

日本可以在中国通商口岸设厂制造

便于日本控制朝鲜,进一步侵略中国

严重破坏中国的领土主权,

刺激列强瓜分中国的野心

加剧民众负担,列强进一步控制中国经济命脉

帝国主义侵略势力进一步深入中国内地

掠夺中国原料和劳动力,严重阻碍中国民族资本主义的发展

《马关条约》内容及影响

侵略方式转变:商品输出 资本输出

(二)甲午中日战争

5.影响

《马关条约》签订

北洋舰队全军覆没

“一律预备与倭人决一死战,不愿将全台归于倭人,众志成城,有死无二。”

——《申报》1895年5月15日

(1)进一步把中国推向半殖民地半封建社会的深渊;

(2)甲午中日战争的失败,证明了洋务运动的破产。

(3)国人民族意识觉醒;社会各阶层掀起了救亡图存的斗争

(4)刺激列强掀起了瓜分中国的狂潮

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

1.三国干涉还辽

2、强租租借地、划分势力范围;

3、争夺铁路和工矿利权

4、1899年,美国提出“门户开放”政策

四、瓜分中国的狂潮

帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争

赎辽费

借高额利息

势力范围是指列强凭借其军事、政治、经济力量控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,作为他们自己的“势力范围”,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

课堂小结

探索国家出路

列强侵略加剧

探索出路

侵略加剧

农民阶级:太平天国运动

地主阶级:洋务运动

边疆危机:西北、西南、东南

甲午战争:民族危机不断加深

瓜分狂潮:划分在华势力范围

第17课

国家出路的探索与列强侵华的加剧

新课标:

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国军民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

重难点:太平天国运动、洋务运动的意义及局限;甲午中日战争的影响

1、背景

(1)清政府统治腐败,阶级矛盾空前激化

(2)外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

(3)自然灾害频繁,百姓生活困苦

(4)洪秀全创立“拜上帝教”

一、太平天国运动(农民阶级)

满洲纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。

——《奉天讨胡檄布四方谕》

广西夏季水灾严重,而秋、春、冬季的旱灾也同样不轻。晚晴广西旱灾22次,平均不到三年就发生一次。……晚清广西大蝗灾就有21次,1848年,广西飞蝗蔽日,如暴风骤雨之至,飒飒有风,所下之处禾苗菽麦嚼食一空……

——《近代中国灾荒纪年》

洪秀全

开辟真神惟上帝, 无分贵贱拜宜虔。天父上帝人人共,天下一家自古传。

—《原道救世歌》

天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

—《原道醒世训》

军事全盛

1851年

1864年

领导集团内讧

1856年

失败原因

内因:

外因:

中外势力的联合绞杀

根本:

?

1853年

金田起义

天京陷落

天京事变

定都天京

2、过程

1851年起义

1853年定都

1856年内乱

华尔洋枪队

1864年在湘军、淮军和外国人带领的洋枪队进攻下失败

洪仁轩、陈玉成、李秀成

3、纲领

纲领性文件

1853年

革命向何处去的问题

1859年

材料1 根据“凡天下田天下人同耕”的原则,把土地按亩产多少分为上中下三级九等,“好丑各半”,互相搭配,按人口平均分配。凡十六岁以上的男女每人一份,数量相同。十五岁以下的减半。又有调剂之法:“此处不足则迁彼处”,“丰荒相通”,

“以丰赈荒”。

材料2 弟等细思安徽、江西米粮广有,宜令镇守佐将在彼晓谕

良民,照旧交粮纳税。

——《东王杨秀清等奏请晓谕良民照旧交粮纳税本章》

否定封建地主土地所有制,要求按人口平均分配土地,表达了几千年来中国农民对土地的强烈渴望。表达了农民群众不仅要求摆脱封建制度,还幻想在维护小农经济的基础上,消灭剥削和贫困,反映了农民追求社会财富平均的理想。绝对平均主义是空想,也是难以推行的。

《天朝田亩制度》规定实行怎样的土地制度?

当时人民会普遍欢迎吗?结果如何?

评价:

A、革命性:它反映了农民要求获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶

B、空想性:体现的绝对平均主义思想,严重脱离实际,未能实施

C、落后性:没有超越封建经济范畴

材料 洪仁玕向洪秀全提出了一个统筹全局的方案——《资政新篇》。他指出立法的重要性,认为英国之所以成为当时的“最强之邦,由法善也”。主张效法西方资本主义,尤其是提出“准富者请人雇工”,对穷人“宜人作工,以受所值”。……在外交方面,主张同资本主义国家自由通商,进行文化交流,但外人不得干涉太平天国的内政和“国法”。 ——李侃等《中国近代史(1840-1919)》

思考:《资政新篇》追求什么?它是对《天朝田亩制度》的继承和发展吗?在当时有没有实施的可能?

发展资本主义VS 实行平均主义

《资政新篇》提出了新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去等问题。反映了太平天国的一些领导人开始向西方寻求真理,探索中国独立、富强道路的迫切愿望,这与洪仁玕在香港的生活经历有关。但由于不符合中国社会实际,农民阶级的历史局限性,缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,是不可能冲破封建社会的制度和思想,失败是必然的。

近代中国最早、最完整的发展资本主义的构想。

4、失败原因

(1)主观:农民阶级的局限性(缺乏科学理论指导,没有先进阶级的领导,不可能冲破封建社会的制度和思想)

(2)客观:中外反动势力的联合绞杀

太平天国要破坏的是一个人压迫人,人剥削人的旧社会,意图建立的是一个没有压迫剥削的公平正直的新社会。它反抗封建暴政斗争的正义性和合理性是不容否认的!

财权和兵权逐渐地落到了地方督抚手中,朝廷的权力也慢慢只剩下了任官命将一项(这一项权力后来也受到侵蚀)……兵要自己调,勇要自己募,饷要自己筹。

——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕宁》

1864年清政府的10名总督中汉人占9名,15名巡抚全部由汉人来担任,从1861年至1890年之间,清廷任命的44个总督,汉人占34个,挑选来担任巡抚的117人之中,汉人占104人。

——张海鹏《中国近代通史》

(1)沉重打击了清王朝的统治。

(2)引起政治和权力结构的变化湘淮系官僚集团形成,中央权力下移。

(3)促使清政府部分官僚提出向西方学习,发起了洋务运动。

(4)破坏了东南沿海经济的发展,一定程度上不利于南方的近代化。

5、历史意义

1、背景

外患:两次鸦片战争

内忧:太平天国运动

2、目的

目的:在不改变封建制度的前提下,利用西方先进科技,维护清朝统治。

目标:“自强”、“求富”

3、代表人物

地主阶级洋务派

二、洋务运动(地主阶级)19C60S-19C90S

中体西用

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

—曾国藩:《复陈购买外洋船炮折》

中央:奕訢

地方:曾国潘、李鸿章、左宗棠、张之洞

江南制造总局、福州船政局、湖北枪炮厂三个大型企业……已开始从手工生产转变为机器生产,已从传统工业进入到现代工业。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

(1)创办近代军事工业和民用工业

(2)新式教育:创办培养翻译和军事人才的学校

(3)筹划海防:建成以北洋舰队为代表的新式海军

二、洋务运动(地主阶级)19C60S-19C90S

4、内容

创办近代企业

江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局等

上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿等

军事工业(官办) 自强

民用工业

(官督商办)

求富

夫欲自强必先裕饷;欲浚饷源莫如振兴商务。……微臣创设招商局之初意,本是如此。

——李鸿章《议复梅启照条陈折》

官督商办:清政府利用私人资本举办新式工矿企业的组织形式之一( 19世纪70年代至80年代)。官府因经费不足,需要筹集商股,商人为免除地方封建势力干扰并取得免税权,采取这类经营组织形式。这类企业一般由洋务官僚本身或官派人员掌握管理大权,商人并无实权。经营腐败,亏蚀很多,遂被官商合办企业所代替。

1871年,洋务派代表官僚曾国藩上奏清廷要求派遣留学生赴美“学习军政、船政、步算,制造诸学……使西人擅长之技中国皆能谙悉,然后可以渐图自强”

——摘编自王健朗、黄克武《两岸新编中国近代史·晚清卷》

第一批留美幼童

几年后,顽固派官僚陈兰彬任美国公使……孩子们长了知识,也淡漠了礼节,见了他无人行跪拜礼,陈兰彬勃然大怒,以学生“腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习”为由,上奏撤回全体学生……洋务派虽阻拦,但慈禧太后同意诏回全体学生。

——摘编自王立新《洋务运动》

詹天佑 唐国安 唐绍仪

洋务派还创办了培养翻译人才和军事人才的学校,建成了以北洋舰队为

代表的新式海军。

福州船政局

5、评价

(1)进步性:中国早期现代化的尝试。

①引进了技术,培养了人才(经济、军事、教育近代化)

②一定程度上抵制了外国资本主义的入侵

③客观上刺激了中国民族资本主义的产生

(2)局限性:只学习西方科学技术,是对封建制度的修补,失败是必然的。

光绪六年(1880)李鸿章、刘铭传奏请修建,到了光绪二十年(1894)还只修建天津附近的一小段。为什么呢?因为一般人相信修铁路就破坏风水。

——蒋廷黻《中国近代史》

我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎……不过勉强涂饰,虚有其表。

——李鸿章

(一)边疆危机

方位 危机表现 中国应对 结果/影响

西北

西南

东南

1864,英国支持阿古柏入侵新疆

俄国出兵占领伊犁

1883,法国控制越南,侵略中国

1879,日本吞并琉球

1878,左宗棠收复新疆

1884,新疆建省

中法战争,1885,镇南关大捷

西北边疆度过危机

《越南条款》,越南独立

1885,台湾建省

宗藩关系逐渐解体

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

(二)甲午中日战争

相关史料

日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。明治大帝遗策是第一期征服台湾,第二期征服朝鲜,第三期征服满蒙,第四期征服支那,第五期征服世界。

——(日)田中义一

(1)19世纪末,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡,加紧对外侵略扩张

(2)明治维新以后,日本走向资本主义发展道路,积极向外扩张

(3)朝鲜东学党起义(直接原因)

1.背景

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

1894-1895年

丰岛海战(爆发)

平壤战役

黄海海战(失去制海权)

辽东战役(旅顺大屠杀)

威海卫战役(北洋水师全军覆没)

(二)甲午中日战争

2.过程

3.结果

《马关条约》

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

4.失败原因:

①客观:日本蓄谋已久,准备充分

②主观:清政府统治腐败(根本),民众尚未觉醒;避战自保消极防御

承认朝鲜独立

割让辽东半岛、 台湾全岛及附属所有岛屿、澎湖列岛

赔款2亿两白银

增开沙市、重庆、苏州、杭州为 通商口岸

日本可以在中国通商口岸设厂制造

便于日本控制朝鲜,进一步侵略中国

严重破坏中国的领土主权,

刺激列强瓜分中国的野心

加剧民众负担,列强进一步控制中国经济命脉

帝国主义侵略势力进一步深入中国内地

掠夺中国原料和劳动力,严重阻碍中国民族资本主义的发展

《马关条约》内容及影响

侵略方式转变:商品输出 资本输出

(二)甲午中日战争

5.影响

《马关条约》签订

北洋舰队全军覆没

“一律预备与倭人决一死战,不愿将全台归于倭人,众志成城,有死无二。”

——《申报》1895年5月15日

(1)进一步把中国推向半殖民地半封建社会的深渊;

(2)甲午中日战争的失败,证明了洋务运动的破产。

(3)国人民族意识觉醒;社会各阶层掀起了救亡图存的斗争

(4)刺激列强掀起了瓜分中国的狂潮

(19世纪60年代—19世纪90年代)

三、边疆危机与甲午中日战争

1.三国干涉还辽

2、强租租借地、划分势力范围;

3、争夺铁路和工矿利权

4、1899年,美国提出“门户开放”政策

四、瓜分中国的狂潮

帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争

赎辽费

借高额利息

势力范围是指列强凭借其军事、政治、经济力量控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,作为他们自己的“势力范围”,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

课堂小结

探索国家出路

列强侵略加剧

探索出路

侵略加剧

农民阶级:太平天国运动

地主阶级:洋务运动

边疆危机:西北、西南、东南

甲午战争:民族危机不断加深

瓜分狂潮:划分在华势力范围

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进