5.4 眼睛和眼镜 教学设计 教案

图片预览

文档简介

教学设计

论文题目 眼睛和眼镜

学校名称: 新疆木垒县第一中学

姓 名: 董 惠 天

学 段: 初中

教学设计:眼睛和眼镜

一﹑教材分析:

(一)教材的地位和作用

眼睛和眼镜这节内容是人教版《物理》八年级上册第三章“透镜及其应用”的重要组成部分,属拓展性内容,它是在学生认识了凸透镜和凹透镜对光的作用,了解了凸透镜在生活中的一些应用,探究了凸透镜成像规律后的一个与人们自身密切相关的内容。这节内容既是对前面知识的巩固又是对前面知道知识的应用。通过学习本节内容不但使学生对我们自己的眼睛有一个知识上的认识,还会使学生对自己眼睛的保护有一个正确的方式方法,更重要的是会增强学生保护眼睛的意识,恰恰体现了行教材以人为本,从生活走向物理,从物理走向社会的理念。

(二)教学目标:

根据对课程标准和教材的理解,再结合学生实际,确定本节课的三维目标如下:

知识与技能:1、使学生了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见近处和远处的物体。2、知道近视眼和远视眼的成因及矫正方法。

过程与方法:1、通过实验探究过程,提高利用物理方法认识和解决人体生理问题的意识和能力。 2、尝试应用控制变量、对比、替代等一些物理问题的研究方法。

情感态度与价值观:1、强化眼保健意识,注意用眼卫生。 2、通过残奥运动员视频图片,唤起对残疾人关注和尊重之情。

(三)教学重点和难点:

重点:了解眼睛的结构,知道眼睛是怎样看清物体的;了解护眼的一些常识性知识。

难点:知道近视眼和远视眼的特点及其矫正方法。

二、学情分析:

学生接触物理的时间比较短,独立探索问题的能力有限,再者合作探究问题的意识也比较淡薄。本节内容是透镜成像规律的应用,贴近学生生活,近视眼在学生们的身边随处可见,而对于近视眼学生更有亲身的体会。加入实验的环节,适合学生的认知特点,关键是将抽象的知识通过过程具体化,使学生能够直观的观察到和认识到,便于理解。再者通过实验还可以调动学生的学习积极性和主动性,有利于培养学生“自主、合作、探究”的学习习惯。

三、教学策略分析:

(一)教具选择及依据

教师演示:两支激光笔、一个自制的烟雾盒、一个自制厚度可变的水透镜。

学生分组:两个焦距不同的凸透镜(焦距相差不得超过一倍)、一个凹透镜、光具座、蜡烛、光屏、火柴。

依据:恰当的教具选择,可以大大保证实验的准确性,而准确明显的的实验现象,不但可以使教学过程变得生动有趣、形象,还可以提高学生学习的效率效果。再辅以多媒体演示,就使得教学方式更多样化,运用适当可以大大提高课堂教学效率,激发学生的学习兴趣。

(二)教法和学法

在本节课,加入了分组探究实验环节,通过引导,让学生进行实验探究,一方面加强学生的动手能力,感知眼睛看物体的过程,加深对知识的理解,另一方面促使学生们动脑,巩固透镜知识。

本节课采用多种教法和学法:如演示法、实验探究法、观察法、讨论法模型法等的教学方法;在具体学习过程中要重点开发学生的思维空间、开发学生的活动空间、开发学生的表现空间。

(三)教学过程

导入新课:播放1分20秒视频残奥会盲人运动员在赛场上的瞬间。学生观看这些震撼心灵的情景。

从而提出问题:眼睛是心灵的窗口,对我们来说是至关重要的,哪么同学们知道吗,我们的眼睛又是如何看到物体的呢?

(教学说明:通过观看这段视频一方面激起学生对学习眼睛知识的欲望,另一方面参透了德育教育,从心灵深处唤起对残疾人关注和尊重之情以及增强学生保护眼睛的意识。)

新课推进:

一、人眼是怎样看到物体的。

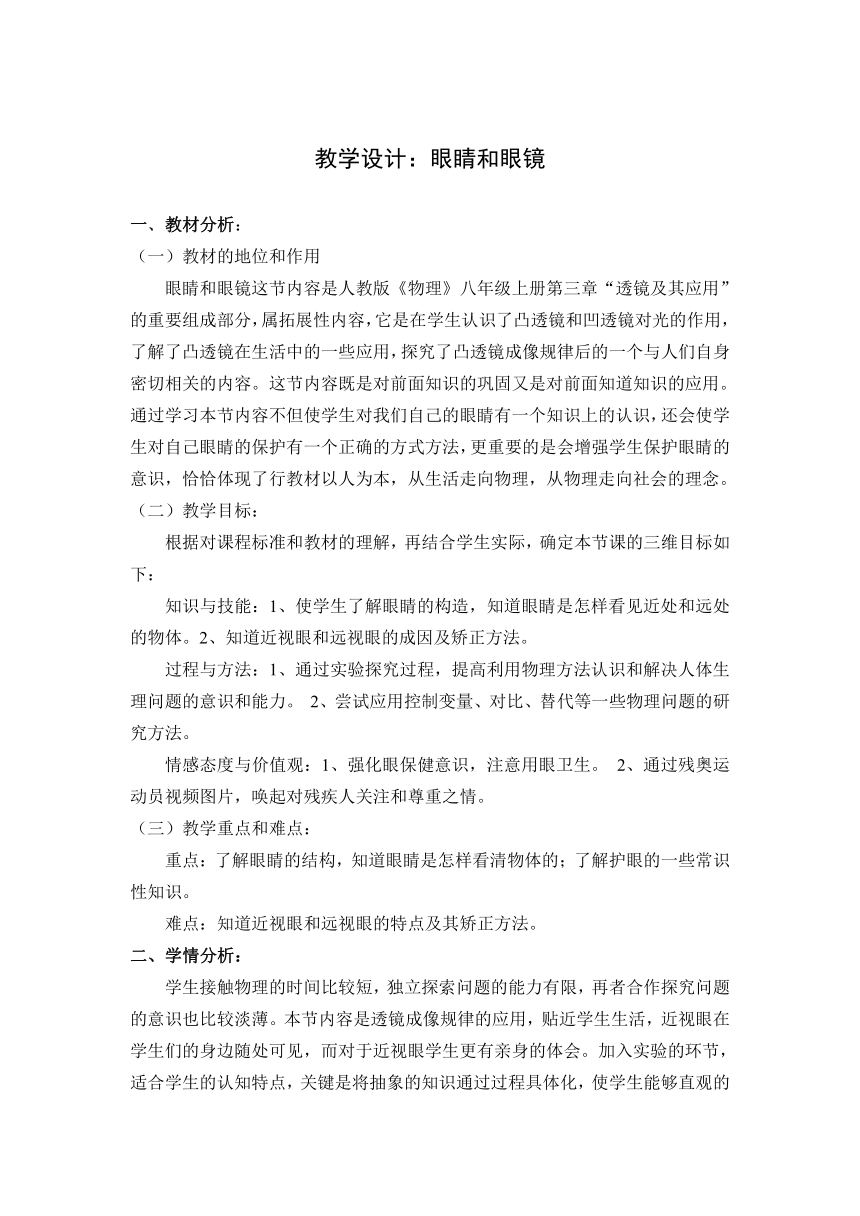

1、课件展示眼球的结构,学生观察。

回答:眼球由:睫状体、角膜、晶状体、瞳孔、虹膜、玻璃体、视网膜、视觉神经组成。

教师介绍各部分结构的功能。

2、情景导入问题:正常眼即能看清近处的物体,又能看清远处的物体。是如何做到的呢?

媒体模拟:人眼看清物体的过程。

学生观察总结:来自物体的光经晶状体折射后会聚在视网膜上形成物体倒立缩小的实像。视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把这个信号传给大脑,形成视觉。

问题:眼球的结构很像我们曾经学过的什么?晶状体和角膜的共同作用相当于什么?视网膜相当于什么?

学生思考回答:照像机 凸透镜 光屏

3、引导学生思考:凸透镜成像时,物距变化,像距也变化,正常眼睛看远处、近处物体时物距、像距如何变化,为什么像均能清晰成在视网膜上。

学生活动:分小组讨论并用实验模拟眼睛看清物体。

小组汇报讨论实验结果:人眼看清物体时物距变化而像距几乎不变,是通过睫状体调节晶状体的厚度实现的。即:看远处物体时,睫状体放松,晶状体变薄(相当于一个焦距大的凸透镜),对光的偏折能力变小;看近处物体时,睫状体收缩,晶状体变厚(相当于一个焦距小的凸透镜),对光的偏折能力变大,这样眼睛就可以看清远近不同的物体,且像始终都成在视网膜上。

教师对实验进行评价说明:因为器材(凸透镜)的原因,实验难度会增大,对表现积极动手动脑的学生进行表扬。

4、演示:正常眼看清远处和近处物体的光路图。

二、近视眼的成因和矫正:

1、师生互动:请眼睛近视的学生说出看远处和近处物体的感受。

学生阅读课本,理解:

近视眼是指能够看清近处的物体,看不清远处的物体;

远视眼是指能够看清远处的物体,看不清近的物体。

2、演示:模拟晶状体的厚度调节,会聚作用的强弱和会聚点位置发生的变化。

(教学说明:学生观察思考,形成直观形象。)

学生阅读,自主学习。

问题:总结近视眼、远视眼成因,并做出相应的光路图。

总结:近视眼成因:晶状体太厚,折光能力太强,或眼球在前后方向上太长,因此,来自远处某点的光会聚在视网膜前。

远视眼成因:晶状体太薄,折光能力太弱,或眼球在前后方向上太短,因此,来自近处某点的光会聚在视网膜后。

问题:会聚点前移和后移,在视网膜上会形成什么?

回答:一个模糊的光斑。

3、问题导入:如何使会聚点回到原来的位置?

学生分组讨、实验。

汇报讨论、实验结果:用凹透镜使会聚点后移,用凸透镜使会聚点前移。

教师总结:汇聚点前移,是因为聚光作用过强,用凹透镜使光提前发散;会聚点后移,是因为聚光作用过弱,用凸透镜使光提前会聚。

问题:近视眼和远视眼如何来矫正呢?

学生讨论回答:近视眼利用凹透镜对光的发散作用来矫正。远视眼利用凸透镜对光的会聚作用来矫正。

活动:尝试画出近视眼和远视眼矫正后光路图。

师生互动:1、讨论不良用眼习惯和如何科学用眼。

2、师生共同做眼保健操。

三、小结:这一节课我们学到什么。

学生总结:眼睛的结构及其成像原理;

近视眼成因及矫正(凹透镜);

远视眼成因及矫正(凸透镜)。

四、科学世界:眼镜的度数。

水透镜

注射器

两支激光笔

烟雾箱

演示:模拟晶状体的厚度调节

会聚点

向水透镜中注水或从水透镜中抽水时,注意观察水透镜的厚度,会聚作用的强弱和会聚点位置发生了什么变化。

论文题目 眼睛和眼镜

学校名称: 新疆木垒县第一中学

姓 名: 董 惠 天

学 段: 初中

教学设计:眼睛和眼镜

一﹑教材分析:

(一)教材的地位和作用

眼睛和眼镜这节内容是人教版《物理》八年级上册第三章“透镜及其应用”的重要组成部分,属拓展性内容,它是在学生认识了凸透镜和凹透镜对光的作用,了解了凸透镜在生活中的一些应用,探究了凸透镜成像规律后的一个与人们自身密切相关的内容。这节内容既是对前面知识的巩固又是对前面知道知识的应用。通过学习本节内容不但使学生对我们自己的眼睛有一个知识上的认识,还会使学生对自己眼睛的保护有一个正确的方式方法,更重要的是会增强学生保护眼睛的意识,恰恰体现了行教材以人为本,从生活走向物理,从物理走向社会的理念。

(二)教学目标:

根据对课程标准和教材的理解,再结合学生实际,确定本节课的三维目标如下:

知识与技能:1、使学生了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见近处和远处的物体。2、知道近视眼和远视眼的成因及矫正方法。

过程与方法:1、通过实验探究过程,提高利用物理方法认识和解决人体生理问题的意识和能力。 2、尝试应用控制变量、对比、替代等一些物理问题的研究方法。

情感态度与价值观:1、强化眼保健意识,注意用眼卫生。 2、通过残奥运动员视频图片,唤起对残疾人关注和尊重之情。

(三)教学重点和难点:

重点:了解眼睛的结构,知道眼睛是怎样看清物体的;了解护眼的一些常识性知识。

难点:知道近视眼和远视眼的特点及其矫正方法。

二、学情分析:

学生接触物理的时间比较短,独立探索问题的能力有限,再者合作探究问题的意识也比较淡薄。本节内容是透镜成像规律的应用,贴近学生生活,近视眼在学生们的身边随处可见,而对于近视眼学生更有亲身的体会。加入实验的环节,适合学生的认知特点,关键是将抽象的知识通过过程具体化,使学生能够直观的观察到和认识到,便于理解。再者通过实验还可以调动学生的学习积极性和主动性,有利于培养学生“自主、合作、探究”的学习习惯。

三、教学策略分析:

(一)教具选择及依据

教师演示:两支激光笔、一个自制的烟雾盒、一个自制厚度可变的水透镜。

学生分组:两个焦距不同的凸透镜(焦距相差不得超过一倍)、一个凹透镜、光具座、蜡烛、光屏、火柴。

依据:恰当的教具选择,可以大大保证实验的准确性,而准确明显的的实验现象,不但可以使教学过程变得生动有趣、形象,还可以提高学生学习的效率效果。再辅以多媒体演示,就使得教学方式更多样化,运用适当可以大大提高课堂教学效率,激发学生的学习兴趣。

(二)教法和学法

在本节课,加入了分组探究实验环节,通过引导,让学生进行实验探究,一方面加强学生的动手能力,感知眼睛看物体的过程,加深对知识的理解,另一方面促使学生们动脑,巩固透镜知识。

本节课采用多种教法和学法:如演示法、实验探究法、观察法、讨论法模型法等的教学方法;在具体学习过程中要重点开发学生的思维空间、开发学生的活动空间、开发学生的表现空间。

(三)教学过程

导入新课:播放1分20秒视频残奥会盲人运动员在赛场上的瞬间。学生观看这些震撼心灵的情景。

从而提出问题:眼睛是心灵的窗口,对我们来说是至关重要的,哪么同学们知道吗,我们的眼睛又是如何看到物体的呢?

(教学说明:通过观看这段视频一方面激起学生对学习眼睛知识的欲望,另一方面参透了德育教育,从心灵深处唤起对残疾人关注和尊重之情以及增强学生保护眼睛的意识。)

新课推进:

一、人眼是怎样看到物体的。

1、课件展示眼球的结构,学生观察。

回答:眼球由:睫状体、角膜、晶状体、瞳孔、虹膜、玻璃体、视网膜、视觉神经组成。

教师介绍各部分结构的功能。

2、情景导入问题:正常眼即能看清近处的物体,又能看清远处的物体。是如何做到的呢?

媒体模拟:人眼看清物体的过程。

学生观察总结:来自物体的光经晶状体折射后会聚在视网膜上形成物体倒立缩小的实像。视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把这个信号传给大脑,形成视觉。

问题:眼球的结构很像我们曾经学过的什么?晶状体和角膜的共同作用相当于什么?视网膜相当于什么?

学生思考回答:照像机 凸透镜 光屏

3、引导学生思考:凸透镜成像时,物距变化,像距也变化,正常眼睛看远处、近处物体时物距、像距如何变化,为什么像均能清晰成在视网膜上。

学生活动:分小组讨论并用实验模拟眼睛看清物体。

小组汇报讨论实验结果:人眼看清物体时物距变化而像距几乎不变,是通过睫状体调节晶状体的厚度实现的。即:看远处物体时,睫状体放松,晶状体变薄(相当于一个焦距大的凸透镜),对光的偏折能力变小;看近处物体时,睫状体收缩,晶状体变厚(相当于一个焦距小的凸透镜),对光的偏折能力变大,这样眼睛就可以看清远近不同的物体,且像始终都成在视网膜上。

教师对实验进行评价说明:因为器材(凸透镜)的原因,实验难度会增大,对表现积极动手动脑的学生进行表扬。

4、演示:正常眼看清远处和近处物体的光路图。

二、近视眼的成因和矫正:

1、师生互动:请眼睛近视的学生说出看远处和近处物体的感受。

学生阅读课本,理解:

近视眼是指能够看清近处的物体,看不清远处的物体;

远视眼是指能够看清远处的物体,看不清近的物体。

2、演示:模拟晶状体的厚度调节,会聚作用的强弱和会聚点位置发生的变化。

(教学说明:学生观察思考,形成直观形象。)

学生阅读,自主学习。

问题:总结近视眼、远视眼成因,并做出相应的光路图。

总结:近视眼成因:晶状体太厚,折光能力太强,或眼球在前后方向上太长,因此,来自远处某点的光会聚在视网膜前。

远视眼成因:晶状体太薄,折光能力太弱,或眼球在前后方向上太短,因此,来自近处某点的光会聚在视网膜后。

问题:会聚点前移和后移,在视网膜上会形成什么?

回答:一个模糊的光斑。

3、问题导入:如何使会聚点回到原来的位置?

学生分组讨、实验。

汇报讨论、实验结果:用凹透镜使会聚点后移,用凸透镜使会聚点前移。

教师总结:汇聚点前移,是因为聚光作用过强,用凹透镜使光提前发散;会聚点后移,是因为聚光作用过弱,用凸透镜使光提前会聚。

问题:近视眼和远视眼如何来矫正呢?

学生讨论回答:近视眼利用凹透镜对光的发散作用来矫正。远视眼利用凸透镜对光的会聚作用来矫正。

活动:尝试画出近视眼和远视眼矫正后光路图。

师生互动:1、讨论不良用眼习惯和如何科学用眼。

2、师生共同做眼保健操。

三、小结:这一节课我们学到什么。

学生总结:眼睛的结构及其成像原理;

近视眼成因及矫正(凹透镜);

远视眼成因及矫正(凸透镜)。

四、科学世界:眼镜的度数。

水透镜

注射器

两支激光笔

烟雾箱

演示:模拟晶状体的厚度调节

会聚点

向水透镜中注水或从水透镜中抽水时,注意观察水透镜的厚度,会聚作用的强弱和会聚点位置发生了什么变化。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活