物理人教版(2019)必修第二册7.3万有引力理论的成就(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 物理人教版(2019)必修第二册7.3万有引力理论的成就(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-21 22:28:14 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

22:16

万有引力理论的成就

1

2

卡文迪许

被称为能称出地球质量的人

地球的质量怎样称量

“自然科学真是迷人”

重力的定义:由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。

地球上的任何物体都要受到地球的引力作用

那么重力是不是就是地球对物体的万有引力呢?

(一)重力与地球对物体的万有引力

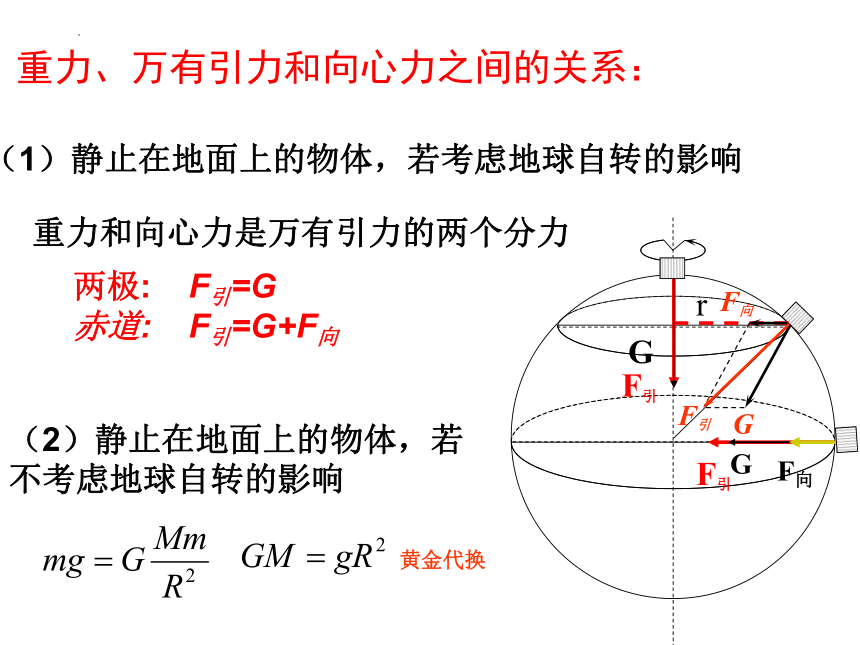

重力、万有引力和向心力之间的关系:

F引

G

F向

F引

G

F引

G

F向

r

两极: F引=G 赤道: F引=G+F向

重力和向心力是万有引力的两个分力

(1)静止在地面上的物体,若考虑地球自转的影响

(2)静止在地面上的物体,若不考虑地球自转的影响

黄金代换

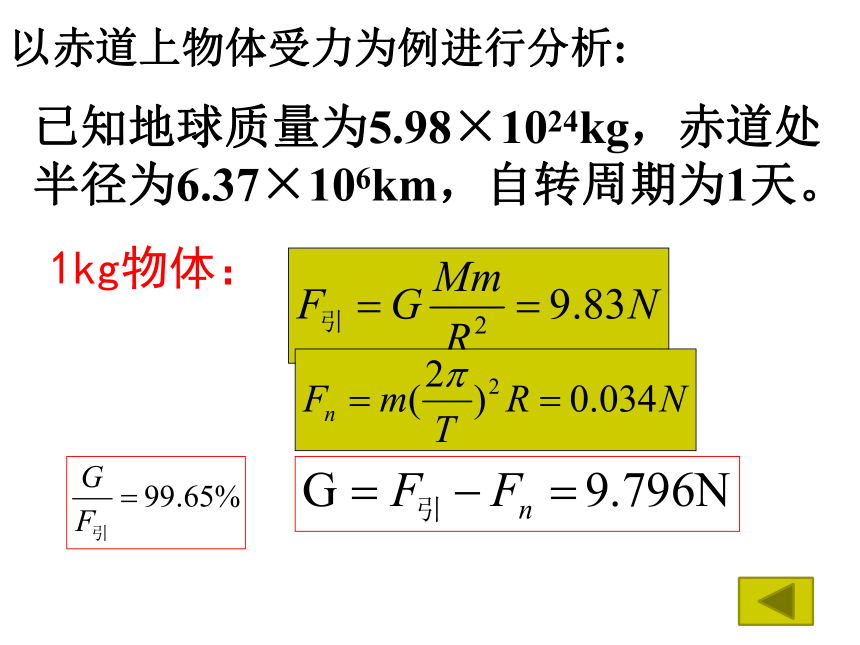

以赤道上物体受力为例进行分析:

已知地球质量为5.98×1024kg,赤道处半径为6.37×106km,自转周期为1天。

1kg物体:

1. 地面上物体的重力

严格地:纬度增大→ mg增大

高度增大→ mg减小

近似地:

2.离星球表面h高处物体的重力

重力和万有引力的关系:

地面的重力加速度g和地球半径R早就被测量出来,我们只要知道了引力常量G,就能算出地球的质量M。

由于地球自转对物体的影响很小,我们可以不考虑地球自转的影响,近似认为地面上物体的重力就等于地球与物体间的万有引力。

万有引力定律称量地球质量:

1789年,英国物理学家卡文迪许在实验室测出了引力常量,成为“称”出地球质量的第一人。

地表重力加速度: g = 9.8m/s2

地球半径:R = 6400km

引力常量:G= 6.67×10-11Nm2/kg2

得地球质量 M= 6.0×1024kg

代入

算一算

中心天体

绕行天体

注意:此方法只能求解中心天体的质量,不能求解环绕天体的质量。

二、计算天体的质量

中心思想:

神舟五号飞船轨道半径6700km.

环绕地球绕一圈所花时间为90min.

地球质量 M= 6.0×1024kg

三、怎样计算天体的密度?

已知地球的一颗人造卫星的运行周期为 T 、轨道半径为 r ,地球的半径 R ,求地球密度?

解:

当卫星在行星表面做近地运行时,可近似认为

R = r

球体体积公式:

中心天体M

转动天体m

轨道半经r

明确各个物理量

天体半径R

小结:

万有引力定律在天文学中的应用,一般有两条思路:

(2) 环绕天体所需向心力由中心天体对环绕天体的万有引力提供

(1) 地面(或某星球表面)的物体的重力近似等于万有引力

15

三、发现未知天体(阅读)

应用万有引力定律发现了哪些行星

海王星

海王星地貌

冥王星与其卫星

22:16

Copyright 梯中

土星及其卫星

美国发射的访问宇宙的飞船:

先驱者10号(Pioneer 10):1972年3月3日发射,主要任务是探测木星和小行星带。2003年1月失去与地球的联系,当时的距离122亿公里。

先驱者11号(Pioneer 11) :1973年4月6日发射,主要任务是探测木星和外太阳系。与10号不同的是,它向银河中心飞去,1995年失去与地球的联系,当时的距离62亿公里。

旅行者1号(Voyager 1):1977年9月5日发射,主要任务是探测木星和土星。1980年11月完成任务。它是第一个提供了木星、土星以及其卫星详细照片的探测器。2012年5月,旅行者1号探测到宇宙射线增加,3个月后进入星际空间,目前距离太阳大约216亿公里。正以17公里/秒的速度飞向星际空间。

旅行者2号(Voyager 2):1977年8月20日发射,主要任务是探测完土星、天王星和海王星。 2007年起,旅行者2号进入了太阳系日球层的最外层, 2018年12月10日,“旅行者2号”探测器已飞离太阳风层,成为第二个进入星际空间的探测器,目前已经飞到了距离地球180亿公里之外的位置。

22:16

Copyright 梯中

例1 宇航员站在一个星球表面上的某高

处h自由释放一小球,经过时间t落

地,该星球的半径为r,你能求解

出该星球的质量吗?

解:

得

得

例2.在某星球上,宇航员用弹簧秤测得质量为m的砝码重量为F,乘宇航飞船在靠近该星球表面空间飞行,测得其环绕周期为T,求该星球的质量。

22

练习:

1.利用下列哪组数据可以计算出地球的质量

( )

A. 地球半径R和地球表面的重力加速度g

B. 卫星绕地球运动的轨道半径r和周期T

C.地球绕太阳运动的轨道半径r和角速度ω

D.月球绕地球运动的周期T和月球的半径r

AB

22:16

23

双星系统

显示轨迹线

隐藏轨迹线

双星的运动

国际天文学联合会大会24日投票决定,不再将传统九大行星之一的冥王星视为行星,而将其列入“矮行星”。许多人感到不解,为什么从儿时起就一直熟知的太阳系“九大行星”概念如今要被重新定义,而冥王星又因何被“降级”?

“行星”这个说法起源于希腊语,原意指太阳系中的“漫游者”。近千年来,人们一直认为水星、金星、地球、火星、木星和土星是太阳系中的标准行星。19世纪后,天文学家陆续发现了天王星、海王星和冥王星,使太阳系的“行星”变成了9颗。此后,“九大行星”成为家喻户晓的说法。

不过,新的天文发现不断使“九大行星”的传统观念受到质疑。天文学家先后发现冥王星与太阳系其他行星的一些不同之处。冥王星所处的轨道在海王星之外,属于太阳系外围的柯伊伯带,这个区域一直是太阳系小行星和彗星诞生的地方。20世纪90年代以来,天文学家发现柯伊伯带有更多围绕太阳运行的大天体。比如,美国天文学家布朗发现的“2003UB313”,就是一个直径和质量都超过冥王星的天体。

布朗等人的发现使传统行星定义遭遇巨大挑战。国际天文学联合会大会通过的新行星定义,意在弥合传统的行星概念与新发现的差距。

大会通过的决议规定,“行星”指的是围绕太阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、能够清除其轨道附近其他物体的天体。在太阳系传统的“九大行星”中,只有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星符合这些要求。冥王星由于其轨道与海王星的轨道相交,不符合新的行星定义,因此被自动降级为“矮行星”。

冥王星为什么会被“降级”?

不同行星与太阳的距离 r 和绕太阳公转的周期 T 都是不同的,但是由不同行星的 r、T 计算出来的太阳质量必须是一样的!上面这个公式能保证这一点吗?

所以对于不同的行星太阳的质量是可以保证是一样的。

22:16

万有引力理论的成就

1

2

卡文迪许

被称为能称出地球质量的人

地球的质量怎样称量

“自然科学真是迷人”

重力的定义:由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。

地球上的任何物体都要受到地球的引力作用

那么重力是不是就是地球对物体的万有引力呢?

(一)重力与地球对物体的万有引力

重力、万有引力和向心力之间的关系:

F引

G

F向

F引

G

F引

G

F向

r

两极: F引=G 赤道: F引=G+F向

重力和向心力是万有引力的两个分力

(1)静止在地面上的物体,若考虑地球自转的影响

(2)静止在地面上的物体,若不考虑地球自转的影响

黄金代换

以赤道上物体受力为例进行分析:

已知地球质量为5.98×1024kg,赤道处半径为6.37×106km,自转周期为1天。

1kg物体:

1. 地面上物体的重力

严格地:纬度增大→ mg增大

高度增大→ mg减小

近似地:

2.离星球表面h高处物体的重力

重力和万有引力的关系:

地面的重力加速度g和地球半径R早就被测量出来,我们只要知道了引力常量G,就能算出地球的质量M。

由于地球自转对物体的影响很小,我们可以不考虑地球自转的影响,近似认为地面上物体的重力就等于地球与物体间的万有引力。

万有引力定律称量地球质量:

1789年,英国物理学家卡文迪许在实验室测出了引力常量,成为“称”出地球质量的第一人。

地表重力加速度: g = 9.8m/s2

地球半径:R = 6400km

引力常量:G= 6.67×10-11Nm2/kg2

得地球质量 M= 6.0×1024kg

代入

算一算

中心天体

绕行天体

注意:此方法只能求解中心天体的质量,不能求解环绕天体的质量。

二、计算天体的质量

中心思想:

神舟五号飞船轨道半径6700km.

环绕地球绕一圈所花时间为90min.

地球质量 M= 6.0×1024kg

三、怎样计算天体的密度?

已知地球的一颗人造卫星的运行周期为 T 、轨道半径为 r ,地球的半径 R ,求地球密度?

解:

当卫星在行星表面做近地运行时,可近似认为

R = r

球体体积公式:

中心天体M

转动天体m

轨道半经r

明确各个物理量

天体半径R

小结:

万有引力定律在天文学中的应用,一般有两条思路:

(2) 环绕天体所需向心力由中心天体对环绕天体的万有引力提供

(1) 地面(或某星球表面)的物体的重力近似等于万有引力

15

三、发现未知天体(阅读)

应用万有引力定律发现了哪些行星

海王星

海王星地貌

冥王星与其卫星

22:16

Copyright 梯中

土星及其卫星

美国发射的访问宇宙的飞船:

先驱者10号(Pioneer 10):1972年3月3日发射,主要任务是探测木星和小行星带。2003年1月失去与地球的联系,当时的距离122亿公里。

先驱者11号(Pioneer 11) :1973年4月6日发射,主要任务是探测木星和外太阳系。与10号不同的是,它向银河中心飞去,1995年失去与地球的联系,当时的距离62亿公里。

旅行者1号(Voyager 1):1977年9月5日发射,主要任务是探测木星和土星。1980年11月完成任务。它是第一个提供了木星、土星以及其卫星详细照片的探测器。2012年5月,旅行者1号探测到宇宙射线增加,3个月后进入星际空间,目前距离太阳大约216亿公里。正以17公里/秒的速度飞向星际空间。

旅行者2号(Voyager 2):1977年8月20日发射,主要任务是探测完土星、天王星和海王星。 2007年起,旅行者2号进入了太阳系日球层的最外层, 2018年12月10日,“旅行者2号”探测器已飞离太阳风层,成为第二个进入星际空间的探测器,目前已经飞到了距离地球180亿公里之外的位置。

22:16

Copyright 梯中

例1 宇航员站在一个星球表面上的某高

处h自由释放一小球,经过时间t落

地,该星球的半径为r,你能求解

出该星球的质量吗?

解:

得

得

例2.在某星球上,宇航员用弹簧秤测得质量为m的砝码重量为F,乘宇航飞船在靠近该星球表面空间飞行,测得其环绕周期为T,求该星球的质量。

22

练习:

1.利用下列哪组数据可以计算出地球的质量

( )

A. 地球半径R和地球表面的重力加速度g

B. 卫星绕地球运动的轨道半径r和周期T

C.地球绕太阳运动的轨道半径r和角速度ω

D.月球绕地球运动的周期T和月球的半径r

AB

22:16

23

双星系统

显示轨迹线

隐藏轨迹线

双星的运动

国际天文学联合会大会24日投票决定,不再将传统九大行星之一的冥王星视为行星,而将其列入“矮行星”。许多人感到不解,为什么从儿时起就一直熟知的太阳系“九大行星”概念如今要被重新定义,而冥王星又因何被“降级”?

“行星”这个说法起源于希腊语,原意指太阳系中的“漫游者”。近千年来,人们一直认为水星、金星、地球、火星、木星和土星是太阳系中的标准行星。19世纪后,天文学家陆续发现了天王星、海王星和冥王星,使太阳系的“行星”变成了9颗。此后,“九大行星”成为家喻户晓的说法。

不过,新的天文发现不断使“九大行星”的传统观念受到质疑。天文学家先后发现冥王星与太阳系其他行星的一些不同之处。冥王星所处的轨道在海王星之外,属于太阳系外围的柯伊伯带,这个区域一直是太阳系小行星和彗星诞生的地方。20世纪90年代以来,天文学家发现柯伊伯带有更多围绕太阳运行的大天体。比如,美国天文学家布朗发现的“2003UB313”,就是一个直径和质量都超过冥王星的天体。

布朗等人的发现使传统行星定义遭遇巨大挑战。国际天文学联合会大会通过的新行星定义,意在弥合传统的行星概念与新发现的差距。

大会通过的决议规定,“行星”指的是围绕太阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、能够清除其轨道附近其他物体的天体。在太阳系传统的“九大行星”中,只有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星符合这些要求。冥王星由于其轨道与海王星的轨道相交,不符合新的行星定义,因此被自动降级为“矮行星”。

冥王星为什么会被“降级”?

不同行星与太阳的距离 r 和绕太阳公转的周期 T 都是不同的,但是由不同行星的 r、T 计算出来的太阳质量必须是一样的!上面这个公式能保证这一点吗?

所以对于不同的行星太阳的质量是可以保证是一样的。