统编版高中语文必修上册 8.1 [梦游天姥吟留别]课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 8.1 [梦游天姥吟留别]课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 195.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 10:58:19 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

语文必修上册2022秋

11 [梦游天姥吟留别]

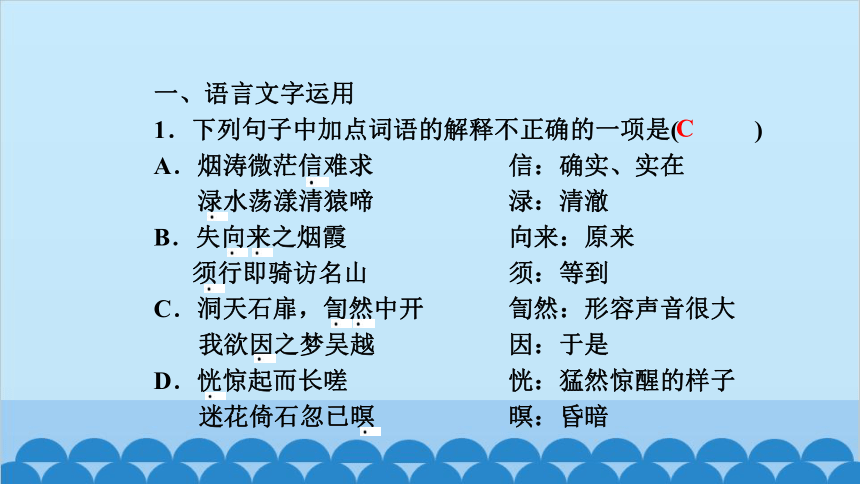

一、语言文字运用

1.下列句子中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.烟涛微茫信难求 信:确实、实在

渌水荡漾清猿啼 渌:清澈

B.失向来之烟霞 向来:原来

须行即骑访名山 须:等到

C.洞天石扉,訇然中开 訇然:形容声音很大

我欲因之梦吴越 因:于是

D.恍惊起而长嗟 恍:猛然惊醒的样子

迷花倚石忽已暝 暝:昏暗

C

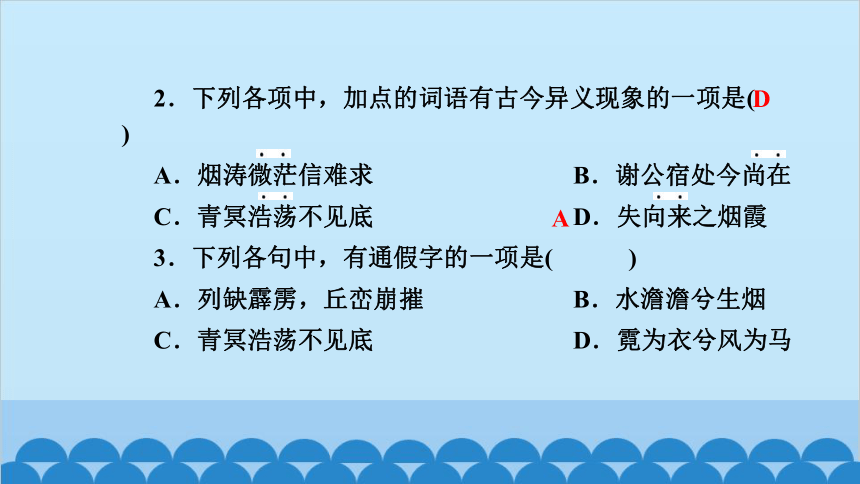

2.下列各项中,加点的词语有古今异义现象的一项是( )

A.烟涛微茫信难求 B.谢公宿处今尚在

C.青冥浩荡不见底 D.失向来之烟霞

3.下列各句中,有通假字的一项是( )

A.列缺霹雳,丘峦崩摧 B.水澹澹兮生烟

C.青冥浩荡不见底 D.霓为衣兮风为马

D

A

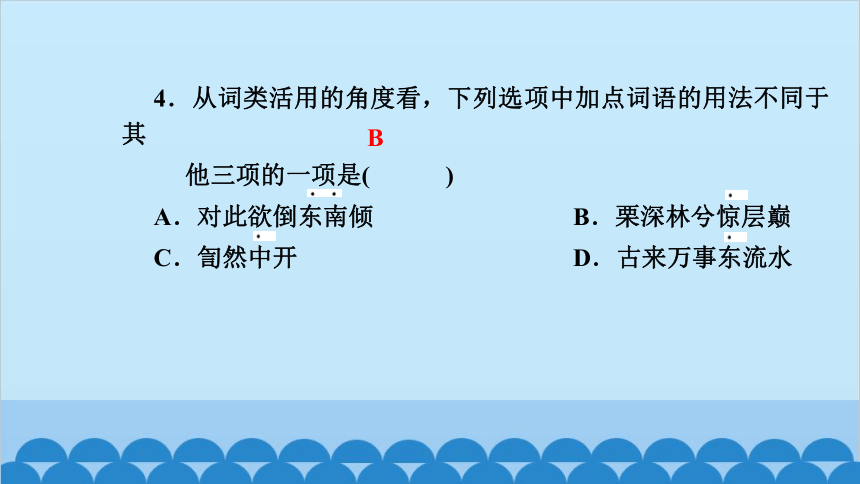

4.从词类活用的角度看,下列选项中加点词语的用法不同于其

他三项的一项是( )

A.对此欲倒东南倾 B.栗深林兮惊层巅

C.訇然中开 D.古来万事东流水

B

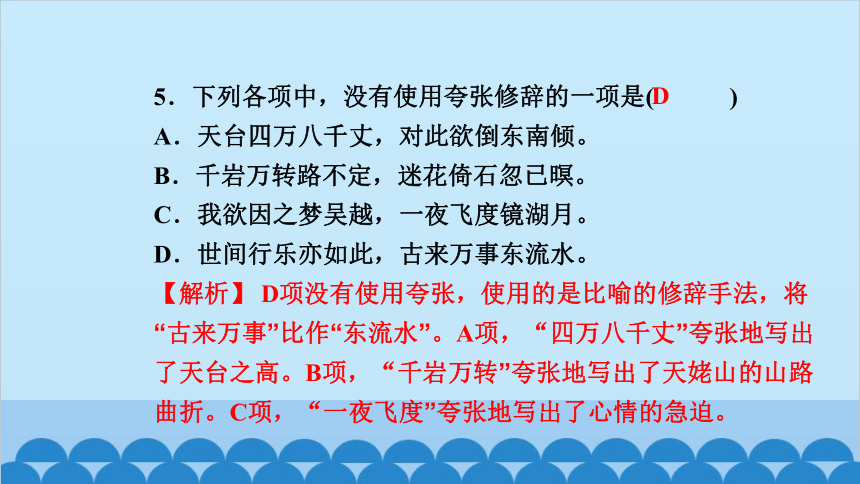

5.下列各项中,没有使用夸张修辞的一项是( )

A.天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

B.千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

C.我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

D.世间行乐亦如此,古来万事东流水。

【解析】 D项没有使用夸张,使用的是比喻的修辞手法,将

“古来万事”比作“东流水”。A项,“四万八千丈”夸张地写出

了天台之高。B项,“千岩万转”夸张地写出了天姥山的山路

曲折。C项,“一夜飞度”夸张地写出了心情的急迫。

D

6.李白《梦游天姥吟留别》一诗中有“天姥连天向天横,势拔五

岳掩赤城”之句,“五岳”指东岳泰山、西岳华山、南岳衡

山、北岳恒山、中岳嵩山。下面分别是描写它们的诗句,但

次序被打乱了,请选出符合上面排列次序的一组( )

①西当绝漠雄秦塞,东控深溟壮帝畿。

②回飙吹散五峰雪,往往飞花落洞庭。

③翠岭千重包楚塞,黄河一线下秦川。

④海明日观三更晓,风动天门九夏秋。

⑤黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。

C

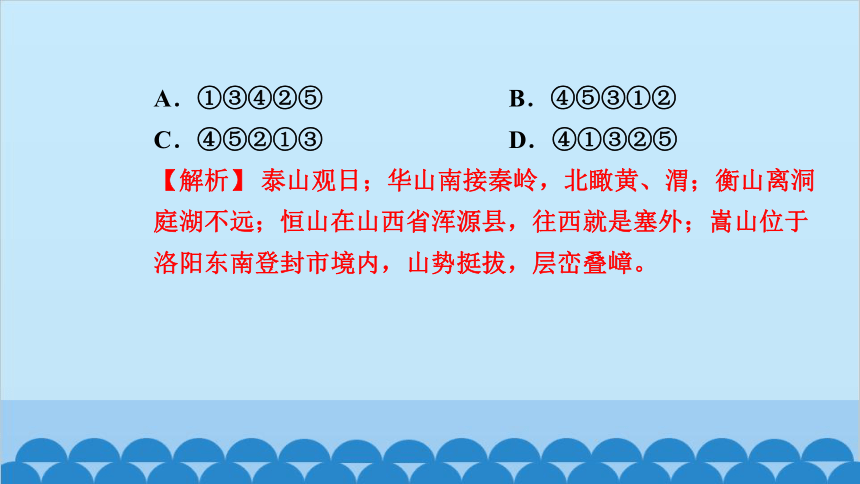

A.①③④②⑤ B.④⑤③①②

C.④⑤②①③ D.④①③②⑤

【解析】 泰山观日;华山南接秦岭,北瞰黄、渭;衡山离洞

庭湖不远;恒山在山西省浑源县,往西就是塞外;嵩山位于

洛阳东南登封市境内,山势挺拔,层峦叠嶂。

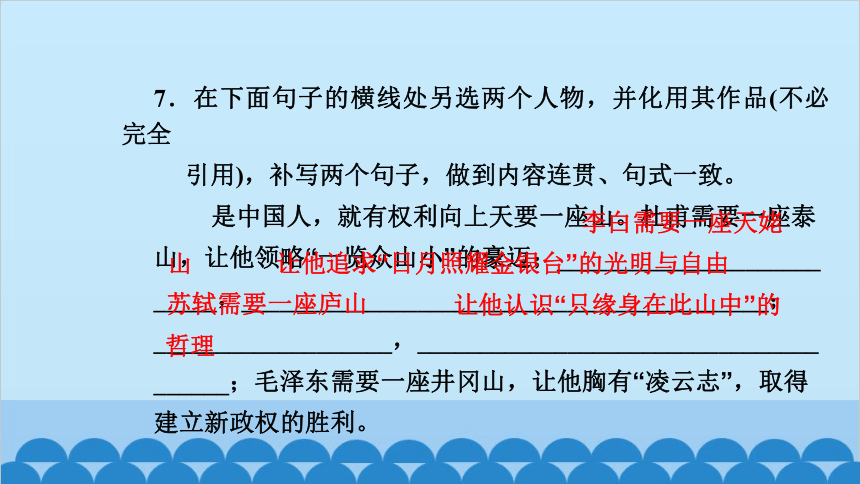

7.在下面句子的横线处另选两个人物,并化用其作品(不必完全

引用),补写两个句子,做到内容连贯、句式一致。

是中国人,就有权利向上天要一座山。杜甫需要一座泰

山,让他领略“一览众山小”的豪迈;_____________________

_____,__________________________________________;

___________________,________________________________

______;毛泽东需要一座井冈山,让他胸有“凌云志”,取得

建立新政权的胜利。

李白需要一座天姥

山

让他追求“日月照耀金银台”的光明与自由

苏轼需要一座庐山

让他认识“只缘身在此山中”的

哲理

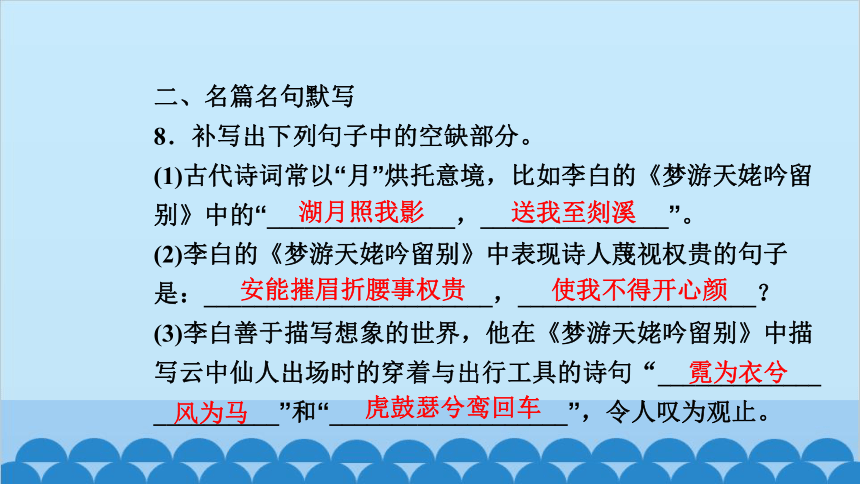

二、名篇名句默写

8.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)古代诗词常以“月”烘托意境,比如李白的《梦游天姥吟留

别》中的“_______________,_______________”。

(2)李白的《梦游天姥吟留别》中表现诗人蔑视权贵的句子

是:_______________________,___________________?

(3)李白善于描写想象的世界,他在《梦游天姥吟留别》中描

写云中仙人出场时的穿着与出行工具的诗句“_____________

__________”和“___________________”,令人叹为观止。

湖月照我影

送我至剡溪

安能摧眉折腰事权贵

使我不得开心颜

霓为衣兮

风为马

虎鼓瑟兮鸾回车

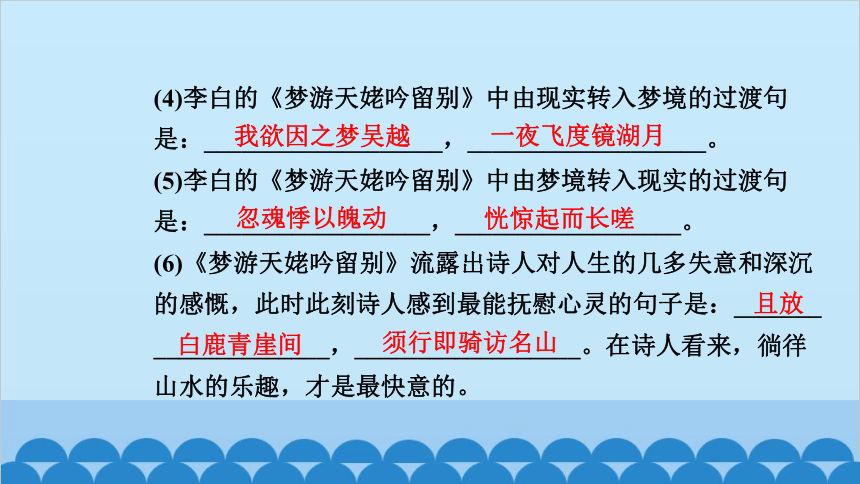

(4)李白的《梦游天姥吟留别》中由现实转入梦境的过渡句

是:___________________,___________________。

(5)李白的《梦游天姥吟留别》中由梦境转入现实的过渡句

是:__________________,__________________。

(6)《梦游天姥吟留别》流露出诗人对人生的几多失意和深沉

的感慨,此时此刻诗人感到最能抚慰心灵的句子是:_______

______________,__________________。在诗人看来,徜徉

山水的乐趣,才是最快意的。

我欲因之梦吴越

一夜飞度镜湖月

忽魂悸以魄动

恍惊起而长嗟

且放

白鹿青崖间

须行即骑访名山

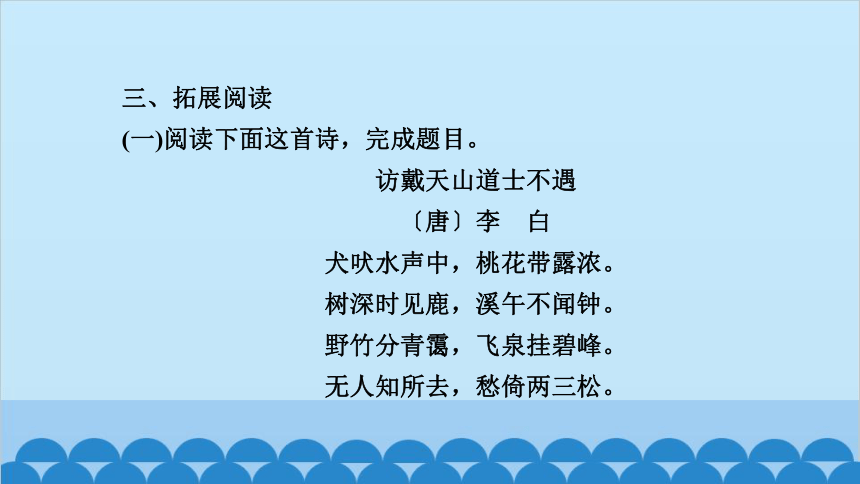

三、拓展阅读

(一)阅读下面这首诗,完成题目。

访戴天山道士不遇

〔唐〕李 白

犬吠水声中,桃花带露浓。

树深时见鹿,溪午不闻钟。

野竹分青霭,飞泉挂碧峰。

无人知所去,愁倚两三松。

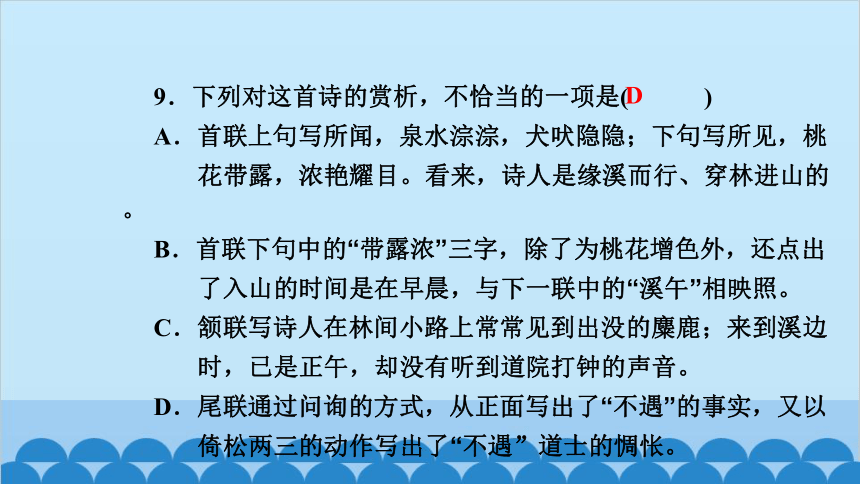

9.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.首联上句写所闻,泉水淙淙,犬吠隐隐;下句写所见,桃

花带露,浓艳耀目。看来,诗人是缘溪而行、穿林进山的。

B.首联下句中的“带露浓”三字,除了为桃花增色外,还点出

了入山的时间是在早晨,与下一联中的“溪午”相映照。

C.颔联写诗人在林间小路上常常见到出没的麋鹿;来到溪边

时,已是正午,却没有听到道院打钟的声音。

D.尾联通过问询的方式,从正面写出了“不遇”的事实,又以

倚松两三的动作写出了“不遇”道士的惆怅。

D

【解析】 D项,“从正面写出”错,“无人知所去”,即问过

别人,无人知道道士去处,这是从侧面写的。

10.颈联中的“分”“挂”的使用,妙在何处?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

【解析】 这是一道炼字题,解答此类题目,基本思路是先理

解该字在诗句中的含义,然后分析其表达效果,包括对所用

表达技巧的分析。“分”是写野竹把空中的青霭一分为二,既

①“分”字,化静为动,表现了野竹的高大参天,刺破了空中的青色云气,也写出了云雾的浓密飘动感。② “挂”字,化动为静,写出了山峰陡峭峻拔和山泉垂直下落的情状。③两个字生动形象,突出了道士居所之景的奇丽壮观。

写出了竹的高大,可刺破空中的云气,也表现了云霭的浓

重。原本是静景,一个“分”字,化静为动。“挂”字写山泉像

是挂在山峰上,写出了山峰的陡峭和山泉垂直下落的情状。

山泉下泻本是动景,一个“挂”字,化动为静。这两个动词的

巧妙运用,突出了戴天山景色的壮丽。

(二)阅读下面这首诗,完成题目。

关山月①

〔唐〕李 白

明月出天山,苍茫云海间。

长风几万里,吹度玉门关。

汉下白登②道,胡窥青海湾。

由来征战地,不见有人还。

戍客望边色,思归多苦颜。

高楼当此夜,叹息未应闲。

【注】①关山月:乐府《横吹曲》调名。《乐府古题要 解》:“‘关山月’,伤离别也。”②白登:山名,在今山西大同市西,匈奴曾围困刘邦于此。

11.下列对本诗的赏析,不正确的一项是( )

A.“长风几万里,吹度玉门关”言戍边将士身处边疆,月光

下伫立遥望故园时,只觉长风浩荡,似掠过几万里中原

国土,横度玉门关而来。

B.“汉下白登道,胡窥青海湾”两句诗,化用白登山的典

故,歌颂了戍边将士为击破胡虏,甘愿远离故土,为朝廷

建功立业的豪情壮志。

C.古诗词写离人思妇之情,总脱不了愁苦纤弱的笔调,境界

往往局限于眼前的风花雪月,而李白却不落窠臼,境界雄

浑,读后令人眼前一亮。

B

D.诗歌最后四句,用“戍客”与“思归”对举,“望边色”与“当

此夜”相应,在广阔的背景下,揭示了战争中人的命运及

其为民族冲突付出的代价。

【解析】 B项,“歌颂了……为朝廷建功立业的豪情壮志”

错,曲解诗意。

12.本诗由三幅图画组成,分别是哪三幅图画?有何作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

①第一幅图画是由诗歌开头四句描绘的,以“明 月”“天山”“长风”“玉门关”为特征的万里边塞图。作用:用雄浑的景象烘托了深沉的思乡之情。

②第二幅图画是由诗歌中间四句描绘的,以“汉下”“胡 窥”“征战”等为特征的边塞征战图。作用:在结构上起着承上启下的作用,描写的对象由边塞过渡到战争,由战争过渡到征战者。

③第三幅图画是由诗歌后四句描绘的,是以“戍客”“苦 颜”“高楼”“叹息”为特征的戍客思亲图。作用:点出戍卒与思妇两地相思的痛苦,体现了诗歌深远的意境。

(三)阅读下面这首诗,完成题目。

登太白峰①

〔唐〕李 白

西上太白峰,夕阳穷登攀。

太白②与我语,为我开天关③。

愿乘泠风④去,直出浮云间。

举手可近月,前行若无山。

一别武功⑤去,何时复更还?

【注】①本诗作于由于朝廷昏庸、权贵排斥,李白“直挂云帆济沧海”的政治抱负无法实现的背景下。②太白:这里指太白 星,即金星。③天关:星名,又名天门。④泠风:和风,清风。⑤武功:地名,一说山名,在今陕西省武功县。

13.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.第一句运用了开门见山的手法,为下面写星与月做了准

备;第二句中的“穷”字,从侧面烘托出太白山的雄峻高耸。

B.第三、四句运用以实写虚的手法,写面对诗人的主动问

好,太白星与诗人交谈,表示愿为他打开通向天界的门户。

C.第五句虽然化用《庄子·逍遥游》中“夫列子御风而行,泠

然善也”的语意,但用得更灵活自然,没有显出斧凿痕迹。

D.第七、八句写诗人满怀豪情逸致,飞越层峦叠嶂,举起双

手,向着明月靠近飞升,幻想着超离人间,摆脱尘世俗气。

B

【解析】 “以实写虚的手法”错,三、四两句运用的是化实为

虚、以虚写实的手法,且“诗人的主动问好”错,应是太白

星主动向诗人问好,同他攀谈,并愿为之“开天关”。

14.这首诗表现了诗人怎样的思想感情?请简要分析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________

①首两句以极力攀登来烘托太白峰的高峻,表现了诗人不畏艰险、奋发向上、勇敢登攀的精神。②“举手可近月,前行若无山”等句描绘游仙境,表现了诗人追求自由、向往光明的理想。③五、六句有出世思想,末二句写诗人思想又回到现实,反映了出世与入世的矛盾心情。④全诗描写诗人登山并幻想神游天界的情景,含蓄地表达了对黑暗现实的不满和诗人政治抱负无法实现的惆怅愁闷心情。(答出三点即可)

(四)阅读下面这首诗,完成题目。

古 风(其十)

〔唐〕李 白

齐有倜傥生,鲁连①特高妙。

明月出海底,一朝开光曜。

却秦振英声,后世仰末照。

意轻千金赠,顾向平原②笑。

吾亦澹荡人,拂衣可同调。

【注】①鲁连:鲁仲连,战国齐人,他说服魏与赵合力抗

秦。②平原:即平原君,赵国重臣。

15.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.三、四句与曹植诗句“大国多良材,譬海出明珠”都运用了

比喻的方式表达赞誉之情。

B.“后世仰末照”句,感叹鲁仲连的功绩如同就要落山的太

阳一样将被后人渐渐遗忘。

C.本诗最后两句,以“澹荡人”与开头的“倜傥生”相呼应,意

在表明诗人的志趣。

D.李白在诗中盛赞了鲁仲连的高风亮节,并把他引为“同

调”,内容显豁,感情深挚。

B

【解析】 前四句的大意是:齐国有个风流倜傥的后生叫鲁仲

连,他是战国末期齐国人中最高尚奇妙的人物,他的高妙就

像明月刚从海底升出来,一下子就把光芒照耀到了世间。依

据上述大意,“后世仰末照”句应指后代的人都仰慕鲁仲连的

光彩,而不是说会被后人遗忘。所以B项中“感叹鲁仲连的功

绩如同就要落山的太阳一样将被后人渐渐遗忘”理解有误。

16.前人评此诗:“此托鲁连起兴以自比。”结合诗句,谈谈李白

借鲁仲连表达了自己怎样的人生理想。

答:_________________________________________________

________________

_____________________________________________________

______________

【解析】 诗人在诗中借助鲁仲连的故事来表达自己的政治理

想。“齐有倜傥生,鲁连特高妙”表现了鲁仲连卓越的智谋和

清高的节操;“明月出海底,一朝开光曜”,诗人把鲁仲连的

要点一:辅弼天下,建功立业。结合“却秦振英声,后世仰末照”。

要点二:不慕名利,功成身退。结合“意轻千金赠,顾向平原笑”。

出仕比喻为明月出海底,表现了对他的极高评价;“后世仰末

照”一句又承“明月出海底”一句而来,说明其光芒穿越时空,

照耀后人,使人景仰;“意轻千金赠,顾向平原笑”,这两句

说平原君要以千金相赠时,他却推辞离去,足见他高尚的品

格。李白就是以鲁仲连为楷模,表达自己热爱自由,渴望建

功立业,同时又希望自己也像鲁仲连一样淡泊名利,最终功

成身退。

语文必修上册2022秋

11 [梦游天姥吟留别]

一、语言文字运用

1.下列句子中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.烟涛微茫信难求 信:确实、实在

渌水荡漾清猿啼 渌:清澈

B.失向来之烟霞 向来:原来

须行即骑访名山 须:等到

C.洞天石扉,訇然中开 訇然:形容声音很大

我欲因之梦吴越 因:于是

D.恍惊起而长嗟 恍:猛然惊醒的样子

迷花倚石忽已暝 暝:昏暗

C

2.下列各项中,加点的词语有古今异义现象的一项是( )

A.烟涛微茫信难求 B.谢公宿处今尚在

C.青冥浩荡不见底 D.失向来之烟霞

3.下列各句中,有通假字的一项是( )

A.列缺霹雳,丘峦崩摧 B.水澹澹兮生烟

C.青冥浩荡不见底 D.霓为衣兮风为马

D

A

4.从词类活用的角度看,下列选项中加点词语的用法不同于其

他三项的一项是( )

A.对此欲倒东南倾 B.栗深林兮惊层巅

C.訇然中开 D.古来万事东流水

B

5.下列各项中,没有使用夸张修辞的一项是( )

A.天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

B.千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

C.我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

D.世间行乐亦如此,古来万事东流水。

【解析】 D项没有使用夸张,使用的是比喻的修辞手法,将

“古来万事”比作“东流水”。A项,“四万八千丈”夸张地写出

了天台之高。B项,“千岩万转”夸张地写出了天姥山的山路

曲折。C项,“一夜飞度”夸张地写出了心情的急迫。

D

6.李白《梦游天姥吟留别》一诗中有“天姥连天向天横,势拔五

岳掩赤城”之句,“五岳”指东岳泰山、西岳华山、南岳衡

山、北岳恒山、中岳嵩山。下面分别是描写它们的诗句,但

次序被打乱了,请选出符合上面排列次序的一组( )

①西当绝漠雄秦塞,东控深溟壮帝畿。

②回飙吹散五峰雪,往往飞花落洞庭。

③翠岭千重包楚塞,黄河一线下秦川。

④海明日观三更晓,风动天门九夏秋。

⑤黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。

C

A.①③④②⑤ B.④⑤③①②

C.④⑤②①③ D.④①③②⑤

【解析】 泰山观日;华山南接秦岭,北瞰黄、渭;衡山离洞

庭湖不远;恒山在山西省浑源县,往西就是塞外;嵩山位于

洛阳东南登封市境内,山势挺拔,层峦叠嶂。

7.在下面句子的横线处另选两个人物,并化用其作品(不必完全

引用),补写两个句子,做到内容连贯、句式一致。

是中国人,就有权利向上天要一座山。杜甫需要一座泰

山,让他领略“一览众山小”的豪迈;_____________________

_____,__________________________________________;

___________________,________________________________

______;毛泽东需要一座井冈山,让他胸有“凌云志”,取得

建立新政权的胜利。

李白需要一座天姥

山

让他追求“日月照耀金银台”的光明与自由

苏轼需要一座庐山

让他认识“只缘身在此山中”的

哲理

二、名篇名句默写

8.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)古代诗词常以“月”烘托意境,比如李白的《梦游天姥吟留

别》中的“_______________,_______________”。

(2)李白的《梦游天姥吟留别》中表现诗人蔑视权贵的句子

是:_______________________,___________________?

(3)李白善于描写想象的世界,他在《梦游天姥吟留别》中描

写云中仙人出场时的穿着与出行工具的诗句“_____________

__________”和“___________________”,令人叹为观止。

湖月照我影

送我至剡溪

安能摧眉折腰事权贵

使我不得开心颜

霓为衣兮

风为马

虎鼓瑟兮鸾回车

(4)李白的《梦游天姥吟留别》中由现实转入梦境的过渡句

是:___________________,___________________。

(5)李白的《梦游天姥吟留别》中由梦境转入现实的过渡句

是:__________________,__________________。

(6)《梦游天姥吟留别》流露出诗人对人生的几多失意和深沉

的感慨,此时此刻诗人感到最能抚慰心灵的句子是:_______

______________,__________________。在诗人看来,徜徉

山水的乐趣,才是最快意的。

我欲因之梦吴越

一夜飞度镜湖月

忽魂悸以魄动

恍惊起而长嗟

且放

白鹿青崖间

须行即骑访名山

三、拓展阅读

(一)阅读下面这首诗,完成题目。

访戴天山道士不遇

〔唐〕李 白

犬吠水声中,桃花带露浓。

树深时见鹿,溪午不闻钟。

野竹分青霭,飞泉挂碧峰。

无人知所去,愁倚两三松。

9.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.首联上句写所闻,泉水淙淙,犬吠隐隐;下句写所见,桃

花带露,浓艳耀目。看来,诗人是缘溪而行、穿林进山的。

B.首联下句中的“带露浓”三字,除了为桃花增色外,还点出

了入山的时间是在早晨,与下一联中的“溪午”相映照。

C.颔联写诗人在林间小路上常常见到出没的麋鹿;来到溪边

时,已是正午,却没有听到道院打钟的声音。

D.尾联通过问询的方式,从正面写出了“不遇”的事实,又以

倚松两三的动作写出了“不遇”道士的惆怅。

D

【解析】 D项,“从正面写出”错,“无人知所去”,即问过

别人,无人知道道士去处,这是从侧面写的。

10.颈联中的“分”“挂”的使用,妙在何处?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________

【解析】 这是一道炼字题,解答此类题目,基本思路是先理

解该字在诗句中的含义,然后分析其表达效果,包括对所用

表达技巧的分析。“分”是写野竹把空中的青霭一分为二,既

①“分”字,化静为动,表现了野竹的高大参天,刺破了空中的青色云气,也写出了云雾的浓密飘动感。② “挂”字,化动为静,写出了山峰陡峭峻拔和山泉垂直下落的情状。③两个字生动形象,突出了道士居所之景的奇丽壮观。

写出了竹的高大,可刺破空中的云气,也表现了云霭的浓

重。原本是静景,一个“分”字,化静为动。“挂”字写山泉像

是挂在山峰上,写出了山峰的陡峭和山泉垂直下落的情状。

山泉下泻本是动景,一个“挂”字,化动为静。这两个动词的

巧妙运用,突出了戴天山景色的壮丽。

(二)阅读下面这首诗,完成题目。

关山月①

〔唐〕李 白

明月出天山,苍茫云海间。

长风几万里,吹度玉门关。

汉下白登②道,胡窥青海湾。

由来征战地,不见有人还。

戍客望边色,思归多苦颜。

高楼当此夜,叹息未应闲。

【注】①关山月:乐府《横吹曲》调名。《乐府古题要 解》:“‘关山月’,伤离别也。”②白登:山名,在今山西大同市西,匈奴曾围困刘邦于此。

11.下列对本诗的赏析,不正确的一项是( )

A.“长风几万里,吹度玉门关”言戍边将士身处边疆,月光

下伫立遥望故园时,只觉长风浩荡,似掠过几万里中原

国土,横度玉门关而来。

B.“汉下白登道,胡窥青海湾”两句诗,化用白登山的典

故,歌颂了戍边将士为击破胡虏,甘愿远离故土,为朝廷

建功立业的豪情壮志。

C.古诗词写离人思妇之情,总脱不了愁苦纤弱的笔调,境界

往往局限于眼前的风花雪月,而李白却不落窠臼,境界雄

浑,读后令人眼前一亮。

B

D.诗歌最后四句,用“戍客”与“思归”对举,“望边色”与“当

此夜”相应,在广阔的背景下,揭示了战争中人的命运及

其为民族冲突付出的代价。

【解析】 B项,“歌颂了……为朝廷建功立业的豪情壮志”

错,曲解诗意。

12.本诗由三幅图画组成,分别是哪三幅图画?有何作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

①第一幅图画是由诗歌开头四句描绘的,以“明 月”“天山”“长风”“玉门关”为特征的万里边塞图。作用:用雄浑的景象烘托了深沉的思乡之情。

②第二幅图画是由诗歌中间四句描绘的,以“汉下”“胡 窥”“征战”等为特征的边塞征战图。作用:在结构上起着承上启下的作用,描写的对象由边塞过渡到战争,由战争过渡到征战者。

③第三幅图画是由诗歌后四句描绘的,是以“戍客”“苦 颜”“高楼”“叹息”为特征的戍客思亲图。作用:点出戍卒与思妇两地相思的痛苦,体现了诗歌深远的意境。

(三)阅读下面这首诗,完成题目。

登太白峰①

〔唐〕李 白

西上太白峰,夕阳穷登攀。

太白②与我语,为我开天关③。

愿乘泠风④去,直出浮云间。

举手可近月,前行若无山。

一别武功⑤去,何时复更还?

【注】①本诗作于由于朝廷昏庸、权贵排斥,李白“直挂云帆济沧海”的政治抱负无法实现的背景下。②太白:这里指太白 星,即金星。③天关:星名,又名天门。④泠风:和风,清风。⑤武功:地名,一说山名,在今陕西省武功县。

13.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.第一句运用了开门见山的手法,为下面写星与月做了准

备;第二句中的“穷”字,从侧面烘托出太白山的雄峻高耸。

B.第三、四句运用以实写虚的手法,写面对诗人的主动问

好,太白星与诗人交谈,表示愿为他打开通向天界的门户。

C.第五句虽然化用《庄子·逍遥游》中“夫列子御风而行,泠

然善也”的语意,但用得更灵活自然,没有显出斧凿痕迹。

D.第七、八句写诗人满怀豪情逸致,飞越层峦叠嶂,举起双

手,向着明月靠近飞升,幻想着超离人间,摆脱尘世俗气。

B

【解析】 “以实写虚的手法”错,三、四两句运用的是化实为

虚、以虚写实的手法,且“诗人的主动问好”错,应是太白

星主动向诗人问好,同他攀谈,并愿为之“开天关”。

14.这首诗表现了诗人怎样的思想感情?请简要分析。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________

①首两句以极力攀登来烘托太白峰的高峻,表现了诗人不畏艰险、奋发向上、勇敢登攀的精神。②“举手可近月,前行若无山”等句描绘游仙境,表现了诗人追求自由、向往光明的理想。③五、六句有出世思想,末二句写诗人思想又回到现实,反映了出世与入世的矛盾心情。④全诗描写诗人登山并幻想神游天界的情景,含蓄地表达了对黑暗现实的不满和诗人政治抱负无法实现的惆怅愁闷心情。(答出三点即可)

(四)阅读下面这首诗,完成题目。

古 风(其十)

〔唐〕李 白

齐有倜傥生,鲁连①特高妙。

明月出海底,一朝开光曜。

却秦振英声,后世仰末照。

意轻千金赠,顾向平原②笑。

吾亦澹荡人,拂衣可同调。

【注】①鲁连:鲁仲连,战国齐人,他说服魏与赵合力抗

秦。②平原:即平原君,赵国重臣。

15.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.三、四句与曹植诗句“大国多良材,譬海出明珠”都运用了

比喻的方式表达赞誉之情。

B.“后世仰末照”句,感叹鲁仲连的功绩如同就要落山的太

阳一样将被后人渐渐遗忘。

C.本诗最后两句,以“澹荡人”与开头的“倜傥生”相呼应,意

在表明诗人的志趣。

D.李白在诗中盛赞了鲁仲连的高风亮节,并把他引为“同

调”,内容显豁,感情深挚。

B

【解析】 前四句的大意是:齐国有个风流倜傥的后生叫鲁仲

连,他是战国末期齐国人中最高尚奇妙的人物,他的高妙就

像明月刚从海底升出来,一下子就把光芒照耀到了世间。依

据上述大意,“后世仰末照”句应指后代的人都仰慕鲁仲连的

光彩,而不是说会被后人遗忘。所以B项中“感叹鲁仲连的功

绩如同就要落山的太阳一样将被后人渐渐遗忘”理解有误。

16.前人评此诗:“此托鲁连起兴以自比。”结合诗句,谈谈李白

借鲁仲连表达了自己怎样的人生理想。

答:_________________________________________________

________________

_____________________________________________________

______________

【解析】 诗人在诗中借助鲁仲连的故事来表达自己的政治理

想。“齐有倜傥生,鲁连特高妙”表现了鲁仲连卓越的智谋和

清高的节操;“明月出海底,一朝开光曜”,诗人把鲁仲连的

要点一:辅弼天下,建功立业。结合“却秦振英声,后世仰末照”。

要点二:不慕名利,功成身退。结合“意轻千金赠,顾向平原笑”。

出仕比喻为明月出海底,表现了对他的极高评价;“后世仰末

照”一句又承“明月出海底”一句而来,说明其光芒穿越时空,

照耀后人,使人景仰;“意轻千金赠,顾向平原笑”,这两句

说平原君要以千金相赠时,他却推辞离去,足见他高尚的品

格。李白就是以鲁仲连为楷模,表达自己热爱自由,渴望建

功立业,同时又希望自己也像鲁仲连一样淡泊名利,最终功

成身退。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读