人教(2019)生物必修2(知识点+跟踪检测)第10讲 生物的进化(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教(2019)生物必修2(知识点+跟踪检测)第10讲 生物的进化(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 22:29:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教(2019)生物必修2(知识点+跟踪检测)

第10讲 生物的进化

【课标导航】

4.1.1 尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实,说明当今生物具有共同的祖先

4.1.2 尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征

4.2.1 举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势

4.2.2 阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加

4.2.3 说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境

4.2.4 概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释

4.2.5 阐述变异、选择和隔离可导致新物种形成

一、现代生物进化理论的由来

1.拉马克的进化学说

用进废退和获得性遗传是生物不断进化的原因,生物是由低等到高等逐渐进化的。

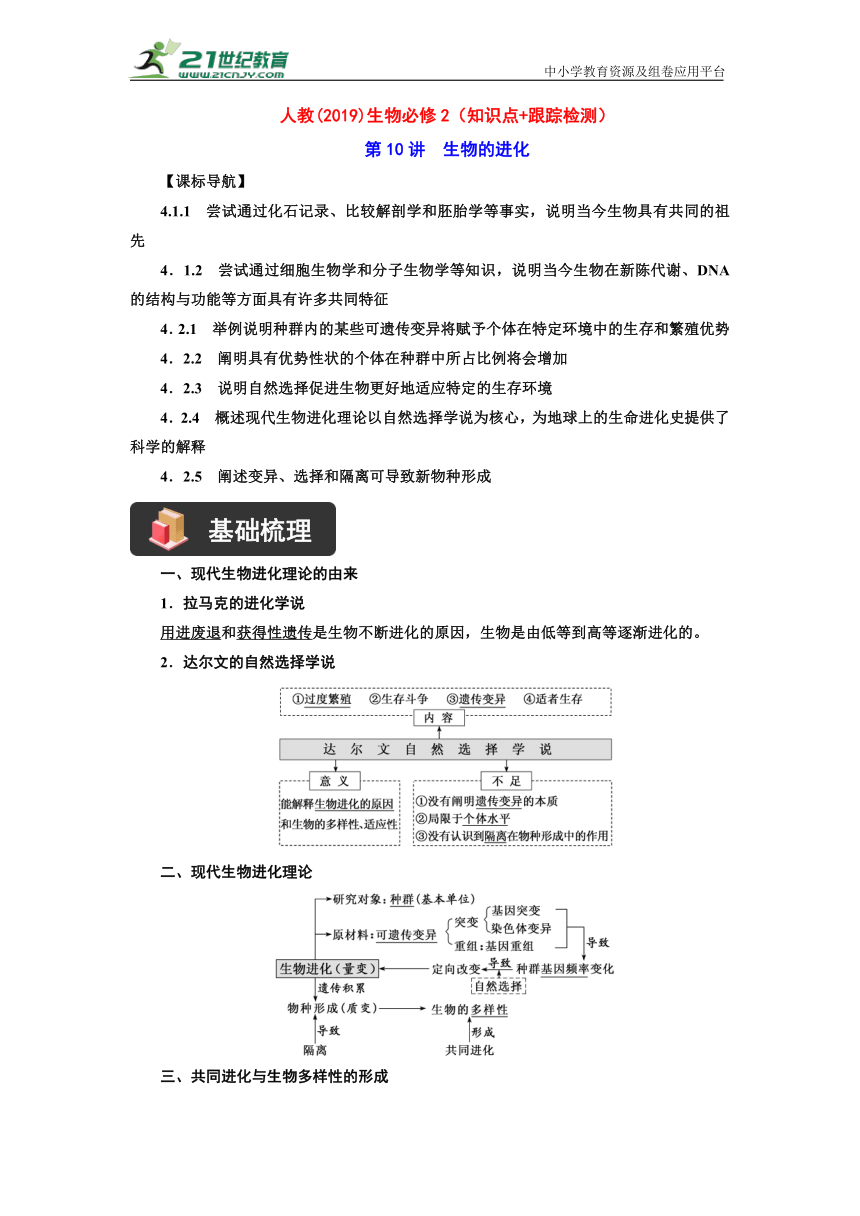

2.达尔文的自然选择学说

二、现代生物进化理论

三、共同进化与生物多样性的形成

1.共同进化

(1)概念:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

(2)原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

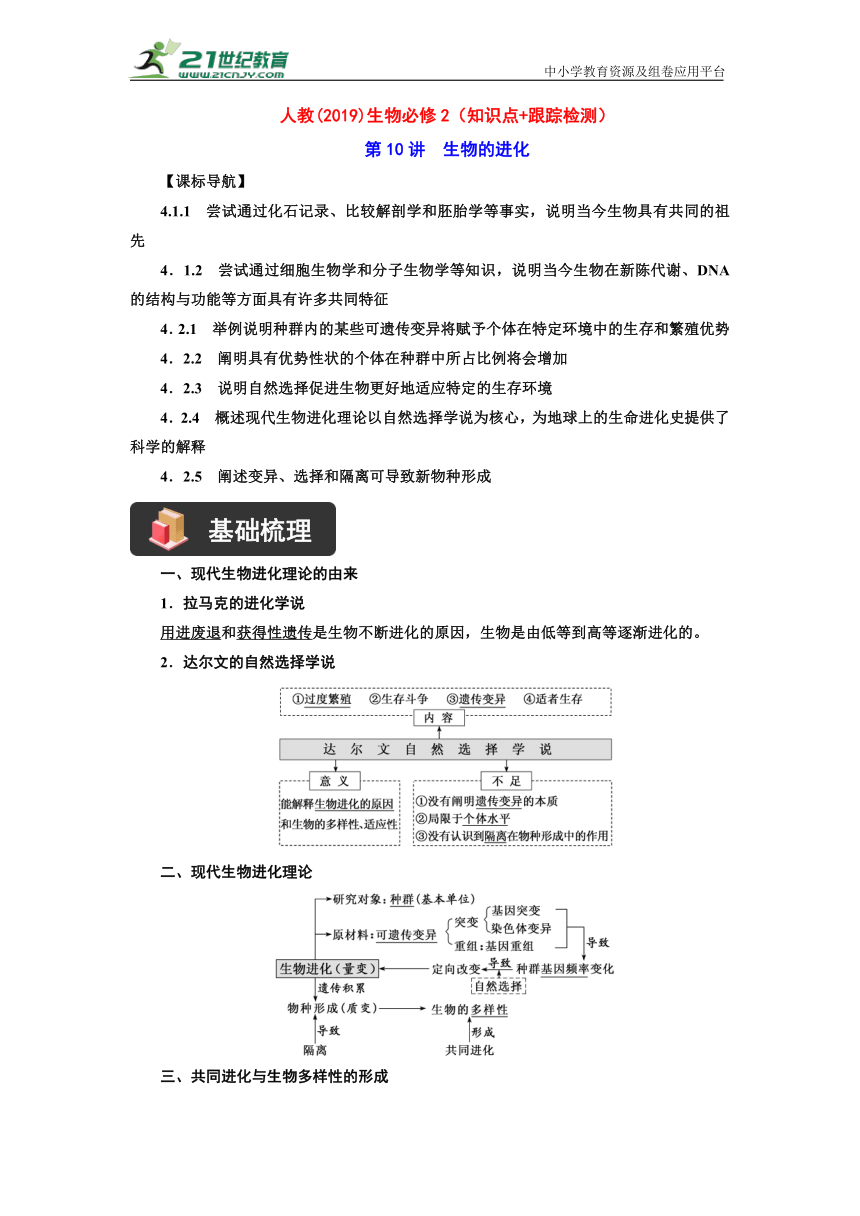

2.生物多样性

所含内容 基因多样性、物种多样性、生态系统多样性

形成原因 共同进化

进化证据 主要是化石

[基础微点练清]

1.判断正误

(1)适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应[新人教版必修2 P109“概念检测”T1(1)](√)

(2)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变[新人教版必修2 P114“概念检测”T1(3)](√)

(3)生物进化的基本单位是群落(×)

(4)生物进化的方向与基因突变的方向一致(×)

(5)某种抗生素被长期使用药效下降,是由于病原体产生了对药物有抗性的变异(×)

(6)物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的[新人教版必修2 P124“概念检测”T1(2)](×)

(7)环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变(√)

(8)共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的(×)

2.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.生物的种间竞争是一种选择过程

B.化石是研究生物进化的重要依据

C.外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向

D.突变的可遗传性阻碍生物进化

解析:选D 生物的种间竞争可能会导致劣势一方被淘汰,这也是环境对生物进行选择的过程;化石是研究生物进化历程的重要依据;外来物种入侵会严重影响与当地有竞争关系的物种,使某些种群的基因频率发生改变,从而改变生物进化的速度和方向;突变包括基因突变和染色体变异,属于可遗传变异,可为生物进化提供原材料。

3.现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%,假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是( )

A.75% B.50%

C.42% D.21%

解析:选C 两个大小相等的种群合并为一个可随机交配的种群后,新种群中A的基因频率为=70%,a的基因频率为1-70%=30%。根据哈迪 温伯格定律,随机交配产生的下一代中Aa的基因型频率为2×70%×30%=42%。

4.下列有关种群进化的叙述,错误的是( )

A.适应环境个体较多的种群进化较快

B.小种群进化速度比大种群快

C.种群内个体间差异越大,进化越快

D.个体的死亡对小种群基因频率变化影响大

解析:选A 适应环境个体数越多,其变异程度越小,基因频率改变的程度越小,故种群进化较慢。

5.(新人教版必修2 P124T2)基于早期地球的特殊环境推测,地球上最早出现的生物是( )

A.单细胞生物,进行有氧呼吸

B.多细胞生物,进行有氧呼吸

C.单细胞生物,进行无氧呼吸

D.多细胞生物,进行无氧呼吸

解析:选C 早期地球上没有氧气,所以最早出现的生物进行的是无氧呼吸,根据进化的历程推出一开始出现的为单细胞生物。

6.(新人教版必修2 P109“拓展应用”T2)人类对濒危动植物进行保护,会不会干扰自然界正常的自然选择?为什么?

提示:在自然界,物种灭绝的速率本来是很缓慢的,人类活动大大加快了物种灭绝的速率。现在许多濒危物种之所以濒危,在很大程度上是人为因素造成的。因此,一般来说,人类对濒危物种的保护,是在弥补自己对自然界的过失,不能说是干扰了自然界正常的自然选择。从另一个角度看,自然选择所淘汰的物种并不是毫无价值,因此,不能完全从自然选择的角度来判断现有物种的存留意义。

一、现代生物进化理论的主要内容

[试考题·查欠缺]

1.(2021·浙江1月选考)选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是( )

A.同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B.人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种

C.自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异

D.经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

解析:选C 同一物种的个体差异有利于自然选择和人工选择,A错误;无论人工选择,还是自然选择都可能产生新物种,B错误;通过自然选择,优胜劣汰,能够保存适应环境的变异个体,而人工选择可保留人类需要的变异类型,C正确;不同种群所处的环境不同,因此经自然选择,同一物种的不同种群的基因库会发生不同的变化,D错误。

2.(浙江选考)某海岛上,因为经常有大风天气,昆虫中无翅的或翅特别发达的个体比翅普通(中间型)的更易生存,长此以往形成了现在的无翅或翅特别发达的昆虫类型。下列分析错误的是( )

A.昆虫翅的变异是多方向且可遗传的

B.昆虫翅的全部基因构成了该种群的基因库

C.大风在昆虫翅的进化过程中起选择作用

D.自然选择使有利变异得到保留并逐渐积累

解析:选B 海岛上昆虫中有三种翅膀类型,说明昆虫翅的变异是多方向且可遗传的,A正确;一个生物种群的全部等位基因的总和称为种群的基因库,所以昆虫翅的全部基因不能构成该种群的基因库,B错误;大风在昆虫翅的进化过程中起自然选择作用,C正确;自然选择是定向的,使有利变异得到保留并逐渐积累,D正确。

3.(海南高考)为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,下列做法合理的是( )

A.了解这两个种群所在地区之间的距离后作出判断

B.观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象

C.将两个种群置于相同环境条件下,比较其死亡率

D.将两个种群置于相同环境条件下,比较其出生率

解析:选B 新物种形成的标志是出现生殖隔离,因此为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,可观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象,若存在生殖隔离现象,则不属于同一个物种,反之属于同一个物种。

[强知能·补欠缺]

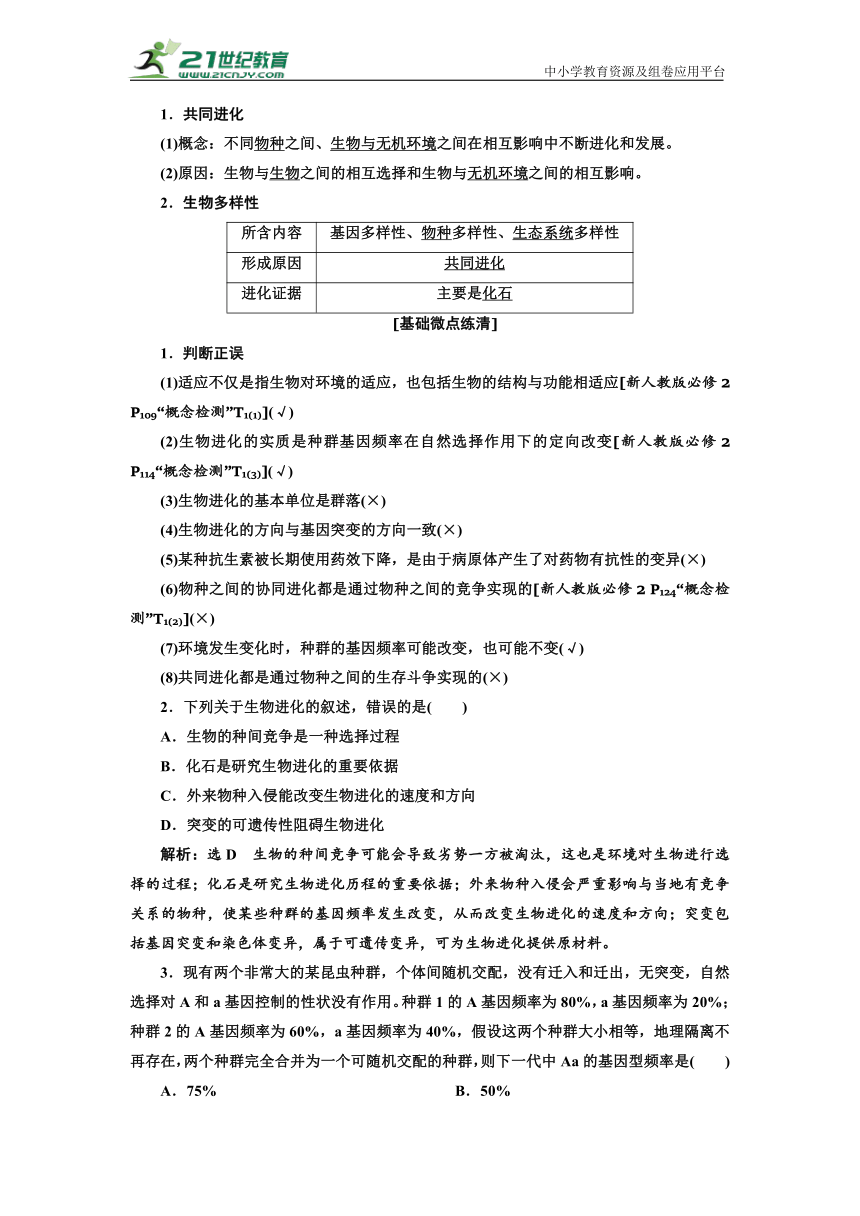

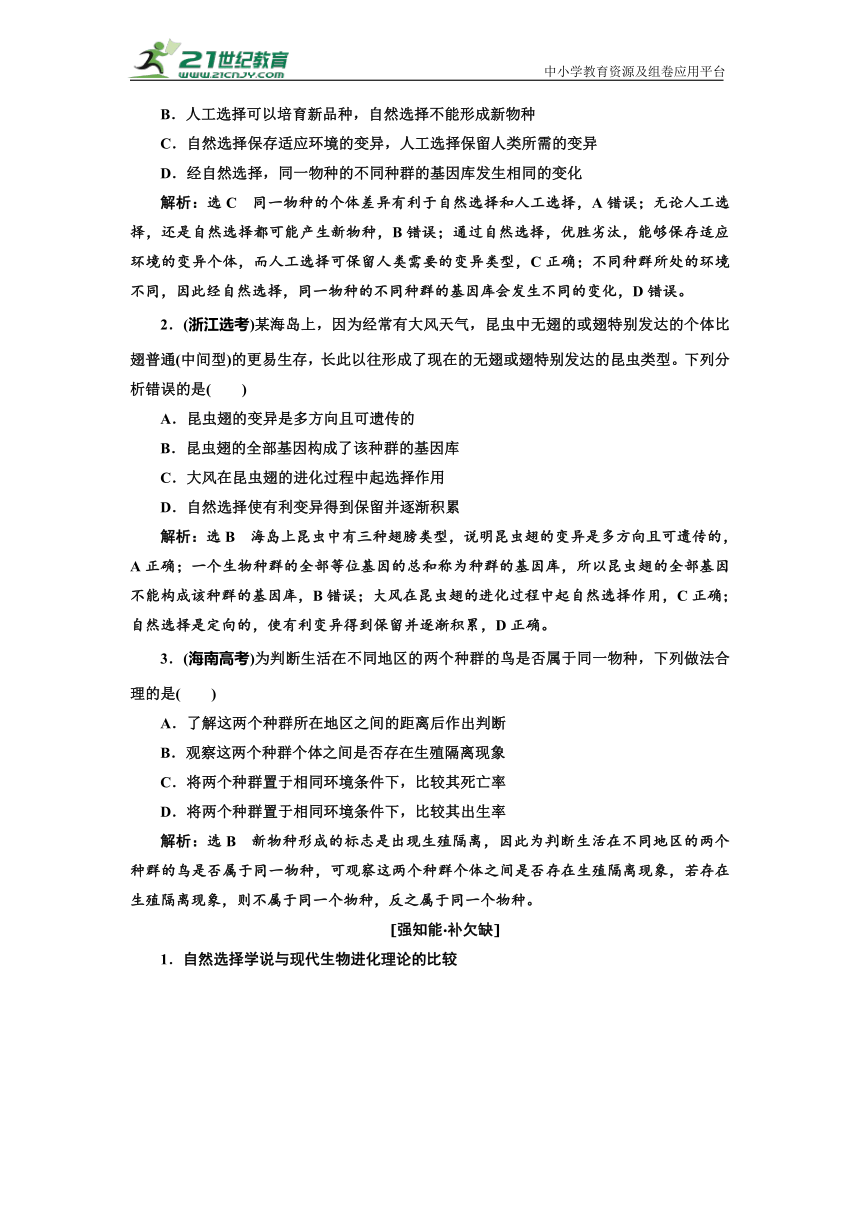

1.自然选择学说与现代生物进化理论的比较

2.图解物种形成的两种典型模式

(1)渐变式:经长期地理隔离产生

(2)爆发式:短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成

3.物种形成与生物进化的比较

内容 物种形成 生物进化

标志 生殖隔离出现 基因频率改变

变化后与原生物关系 属于不同物种 可能属于同一个物种,也可能属于不同的物种

[练题点·全过关]

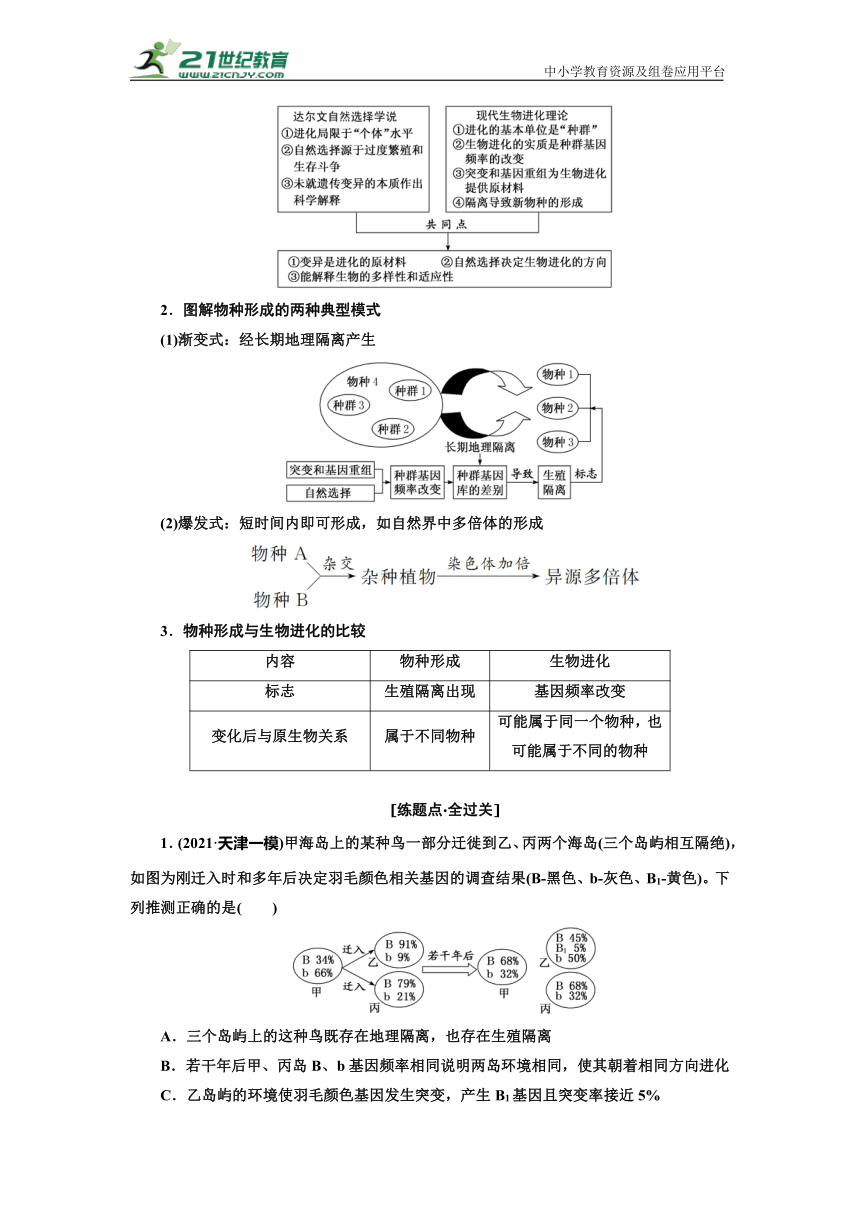

1.(2021·天津一模)甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝),如图为刚迁入时和多年后决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B 黑色、b 灰色、B1 黄色)。下列推测正确的是( )

A.三个岛屿上的这种鸟既存在地理隔离,也存在生殖隔离

B.若干年后甲、丙岛B、b基因频率相同说明两岛环境相同,使其朝着相同方向进化

C.乙岛屿的环境使羽毛颜色基因发生突变,产生B1基因且突变率接近5%

D.甲、乙、丙三岛的鸟在若干年中都可能出现B1基因的突变

解析:选D 长期的地理隔离会使不同种群基因库之间产生差异,但不一定会导致生殖隔离,A错误;若干年后,甲岛b基因频率降低,而丙岛b基因频率升高,二者进化方向不同,B错误;基因突变是随机的,不定向的,不是由环境使其发生突变,C错误;由于基因突变具有不定向性,所以甲、乙、丙三岛的鸟在若干年中都可能出现B1基因的突变,D正确。

2.(2021年1月新高考8省联考·广东卷)从19世纪中叶到20世纪中叶,随着工业化的发展,环境不断恶化,英国曼彻斯特地区桦尺蛾(其幼虫称桦尺蠖)种群中,与从前浅色个体占多数相比,黑色个体所占比例逐渐增加。下列叙述正确的是( )

A.控制桦尺蛾体色的基因发生了定向变异

B.黑色桦尺蛾是通过进化产生的新物种

C.黑色桦尺蛾增多是获得性遗传的证据

D.桦尺蛾体色变化趋势体现了共同进化

解析:选D 变异是不定向的,A错误;生殖隔离是新物种产生的标志,黑色桦尺蛾增多是进化的结果,但没有产生新物种,B错误;黑色桦尺蛾增多是自然选择的结果,达尔文提出了自然选择学说,而获得性遗传是拉马克的观点,C错误;不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。桦尺蛾体色变化趋势体现了共同进化,D正确。

3.某科研小组用家蚕研究人工选择的功效。称量蚕蛹的体重,选择部分个体作为下一代的亲本,实验结果如图所示。以下叙述正确的是( )

A.体重越大的个体在自然环境中生存和繁殖能力越强

B.在每个世代中选取体重最大的蚕蛹与繁殖能力强的作亲本

C.该实验中人工选择的方向与自然选择的方向是相同的

D.该实验中每一代家蚕的基因库与上一代都有差异

解析:选D 体重越大的家蚕食量越大,其个体在自然环境中的生存和繁殖能力越低,A错误;据题干可知,实验者在每个世代中选择了体重最大的部分蛹作为亲本,没有体现繁殖能力强,B错误;该实验中人工选择的虫蛹的体重越来越大,而自然选择的虫蛹的体重越来越小,其人工选择的方向与自然选择的方向是相反的,C错误;该实验中每一代虫蛹通过选择后,基因频率发生了变化,其每一代家蚕的基因库与上一代都有差异,D正确。

二、共同进化与生物多样性的形成

[试考题·查欠缺]

1.(2021年1月新高考8省联考·福建卷)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.生物多样性的形成过程,即为新物种的形成过程

B.基因突变和染色体变异使种群基因频率发生定向改变

C.共同进化是指物种之间在相互影响中不断进化和发展

D.虎和狮交配产生的虎狮兽不育,虎和狮间存在生殖隔离

解析:选D 生物多样性主要包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成过程,不仅仅是新物种的形成过程,A错误;基因突变和染色体变异能使种群的基因频率发生变化,自然选择使种群的基因频率发生定向改变,B错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,C错误;虎和狮交配产生的虎狮兽不育,说明虎和狮间存在生殖隔离,D正确。

2.(2021年1月新高考8省联考·湖北卷)某些动物依靠嗅觉发现食物、识别领地和感受危险。动物基因组中含有大量嗅觉受体基因。据资料报道,人类基因组中有388个编码嗅觉受体的基因和414个假基因(无功能基因)。小鼠基因组中有1 037个编码嗅觉受体的基因和354个假基因。基因组比对结果显示,人类和小鼠嗅觉受体基因数目的差异是由于二者发生进化分支后,人类出现大量的假基因,而小鼠的嗅觉受体基因明显增加。下列叙述错误的是( )

A.基因突变是产生嗅觉受体基因多样性的原因之一

B.嗅觉受体基因的碱基突变频率与嗅觉受体蛋白的氨基酸改变频率相同

C.嗅觉受体基因的多样性是群体中不同个体间嗅觉能力差异的遗传基础

D.小鼠敏锐嗅觉的形成是长期进化过程中定向选择的结果

解析:选B 基因突变的结果是产生新基因,故多种多样的嗅觉基因的产生,与基因突变有关,A正确;因为密码子具有简并性,当嗅觉受体基因的碱基发生突变,它编码的嗅觉受体蛋白的氨基酸不一定发生改变,故嗅觉受体基因的碱基突变频率与嗅觉受体蛋白的氨基酸改变频率不一定相同,B错误;嗅觉受体基因的多样性决定了嗅觉受体蛋白的多样性,从而使不同个体间嗅觉能力出现差异,C正确;虽然基因突变是不定向的,但长期的自然选择会定向的选择具有敏锐嗅觉的个体,使得嗅觉敏锐的小鼠逐渐增多,最终使小鼠敏锐嗅觉逐渐形成,D正确。

3.(2021·邯郸模拟)下列有关生物多样性和进化的叙述错误的是( )

A.新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节

B.蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期协同进化形成的相互适应特征

C.细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存

D.自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向

解析:选C 细菌的变异在接触青霉素之前就已发生,青霉素只是对细菌起选择作用。

[强知能·补欠缺]

1.共同进化的实例

共同进化的类型 包含类型 实例

不同物种之间 互利共生 有细长吸管口器的蛾与有细长花矩的兰花

捕食 猎豹和斑马

寄生 噬菌体与细菌

竞争 农作物与杂草

生物与无机环境之间 生物影响环境,环境影响生物 地球早期无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有了氧气→出现需氧生物

2.准确理解生物多样性的各个层次

(1)生物多样性各层次间的关系

生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,三个层次之间的关系可以用如图的形式描述:

(2)生物多样性形成的原因分析

①从分子水平看:

②从进化角度看:物种多样性与生态系统多样性主要是生物的不定向变异与定向选择在进化过程中共同作用的结果。

[练题点·全过关]

1.(2021年1月新高考8省联考·湖南卷)中美洲东海岸与西海岸分布着两种形态差异明显的海龟。经DNA检测,发现它们曾经是同一物种:因火山爆发导致中美洲形成,它们被分隔成两个地区的不同种群,现已进化成两个不同物种。下列叙述错误的是( )

A.种群是生物进化的基本单位

B.地理隔离是物种形成的必要条件

C.两种海龟的基因库存在明显差异

D.东西海岸的不同环境影响海龟进化的方向

解析:选B 种群是生物进化的基本单位,A正确;隔离是物种形成的必要条件,有的物种形成不需要地理隔离,如多倍体的形成,B错误;两种海龟现已进化成两个不同物种,故其基因库存在明显差异,C正确;东西海岸的不同环境影响海龟进化的方向,即自然选择决定进化方向,D正确。

2.下列关于生物多样性的叙述错误的是( )

A.生物多样性的根本原因是基因的多样性

B.蛋白质多样性是物种多样性的直接原因

C.无机环境直接作用于生物体基因的多样性

D.生物多样性是生物与环境共同进化的结果

解析:选C 由题中生物多样性之间的关系可知,选项A,生物多样性的根本原因是基因的多样性。选项B,蛋白质多样性是物种多样性的直接原因。选项C,无机环境直接作用于生物体蛋白质的多样性,也就是直接作用于表现型。选项D,生物多样性是生物与环境共同进化的结果。

3.(2021年1月新高考8省联考·湖北卷)线虫的npr 1基因编码一种G蛋白偶联受体,该基因突变后(突变基因NPR 1),其编码的蛋白质第215位氨基酸残基由缬氨酸变为苯丙氨酸,导致线虫觅食行为由“独立觅食”变为“聚集觅食”。觅食行为的改变,在食物匮乏时,使线虫活动范围受限,能量消耗减少,有利于交配,对线虫生存有利。针对以上现象,下列叙述错误的是( )

A.npr 1基因发生的上述突变属于碱基替换

B.食物匮乏时,npr 1基因频率会提高

C.新基因的产生为线虫的进化提供了原始材料

D.这两种觅食行为的存在有利于线虫适应环境

解析:选B npr 1基因突变为NPR 1基因后,其编码的蛋白质第215位氨基酸残基由缬氨酸变为苯丙氨酸,该突变属于碱基对的替换,A正确;食物匮乏时,npr 1基因频率会下降,NPR 1基因频率会提高,B错误;基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供原始材料,C正确;两种觅食行为,有利于线虫在不同的食物环境中觅食,有利于线虫适应环境,D正确。

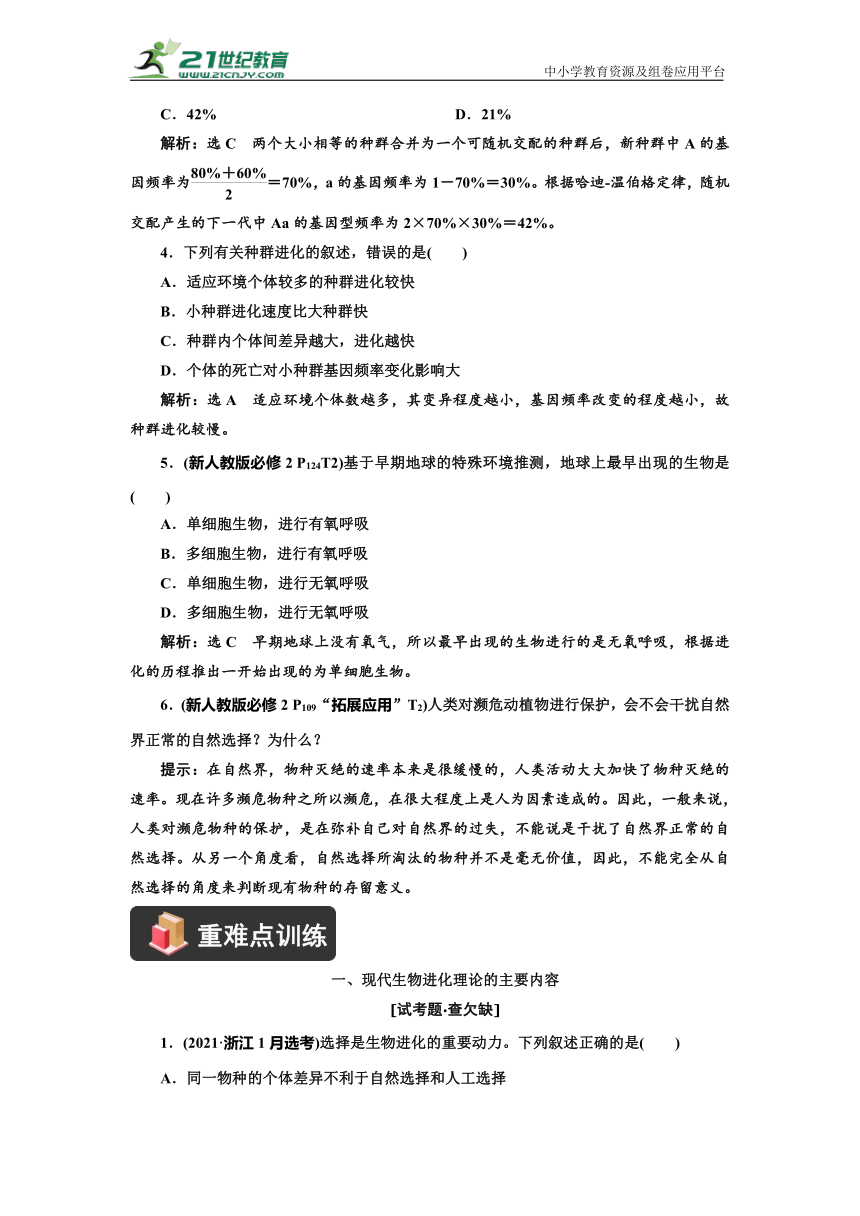

一、科学思维——种群的基因与基因型频率的计算

1.“定义法”求解基因频率

(1)某基因频率=×100%。

(2)若在常染色体上,某基因频率=×100%。

(3)若在X染色体上,则:

某基因频率=×100%。

2.“公式法”求解基因频率(以常染色体上一对等位基因A和a为例)

A基因频率=AA基因型频率+1/2×Aa基因型频率;

a基因频率=aa基因型频率+1/2×Aa基因型频率。

即:PA=PAA+1/2PAa,Pa=Paa+1/2PAa

3.利用遗传平衡定律计算基因型频率

(1)前提条件:a.种群非常大;b.所有雌雄个体之间自由交配;c.没有迁入和迁出;d.没有自然选择;e.没有突变。

(2)计算公式:

①当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:

②逆推计算:已知隐性纯合子的概率,求种群的基因频率和基因型频率。

若Paa=X%,则 ;

[素养训练]

1.某性状由常染色体上的一对等位基因控制(用A、a表示)。某自由交配的种群中显性类型所占比例为36%,则该种群中Aa及aa的基因型频率分别是( )

A.32%和64% B.40%和16%

C.60%和16% D.32%和16%

解析:选A 某性状由常染色体上的一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。自由交配的种群中显性类型所占比例为36%,则基因型aa的比例为1-36%=64%,即基因型aa的频率为64%。因此,a的基因频率为80%,A的基因频率为1-80%=20%,该种群中Aa的基因型频率是20%×80%×2=32%。

2.某地区人群男女比例为1∶1,其中女性群体中的色盲和携带者比例分别为1%和15%,男性群体中的色盲率为7%,则该人群中色盲基因的频率为( )

A.6% B.8%

C.95% D.14%

解析:选B 女性色盲基因的携带者为15%,患者为1%,男性患者为7%。设色盲基因是Xb,女性共100%,男性共100%,则XbXb=1%,XBXb=15%,XBXB=84%,XbY=7%,XBY=93%,由基因频率的概念可知Xb的基因频率是Xb÷(XB+Xb)=(2%+15%+7%)÷300%=8%。

3.假设迁入某海岛的果蝇初始种群中只有AA、aa两种基因型,其中aa占1/100;每种基因型中雌雄个体数目相等(不考虑基因突变和染色体变异)。下列叙述错误的是( )

A.果蝇初始种群中a基因频率为0.01

B.该果蝇种群随机交配产生的子一代中A基因频率为0.99

C.该果蝇种群随机交配产生的子一代中Aa占0.98%

D.子一代随机交配产生的子二代中,基因频率及基因型频率均与子一代相等

解析:选C 初始种群只有两种基因型,按基因频率计算公式,a基因频率应为0.01,A基因频率为0.99,A正确;在没有突变、自然选择,也没有迁移的前提下,基因频率不改变,B正确;子一代Aa基因型频率为2×99%×1%=0.98%,C错误;除初始种群外,以后各代的基因型频率也不改变,D正确。

二、科学思维——利用基因频率进行遗传概率计算

1.利用遗传平衡定律计算人类遗传病的患病概率的解题模板

2.当基因位于X染色体上时其基因频率和基因型频率相关的规律总结

以色盲为例,相关基因用B、b表示:

(1)男性中相关基因频率和基因型频率的关系

应用:当基因位于X染色体上时,在雄性个体中,某一基因的频率等于该基因型的频率,求出了相关的基因型频率,就等于求出了基因频率。

(2)人群中色盲基因的频率=男性中色盲基因的频率=女性中色盲基因的频率(都约为7%)

(3)色盲在男女性中发病率的关系

3.自交与自由交配中基因频率的计算

(1)自交:杂合子自交,基因型频率发生变化,纯合子比例逐渐增大,杂合子比例逐渐下降,但基因频率不变。

(2)自由交配

在无突变、各种基因型的个体生活力相同时,处于遗传平衡的种群自由交配遵循遗传平衡定律,上下代之间种群的基因频率及基因型频率都保持不变。

[素养训练]

1.(2021·泉州调研)已知某一动物种群中仅有Aa和AA两种基因型的个体(基因型为aa的个体在胚胎期致死),Aa∶AA=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是( )

A.5/8 B.3/5

C.1/4 D.3/4

解析:选B 在自由交配的情况下,上下代之间种群的基因频率不变,可先求出亲代产生配子的频率,再利用遗传平衡公式,求出子代中各基因型所占的比例。分析如下:

P Aa∶AA=1∶1

↓

↓配子随机结合

F1

因此能稳定遗传的个体AA所占的比例=(9/16)÷(9/16+6/16)=3/5,B正确。

2.(2021·太原质检)某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1%,色盲在男性中的发病率为7%。现有一对表现正常的夫妇,妻子为该常染色体遗传病致病基因和色盲致病基因携带者。那么,他们所生小孩同时患上述两种遗传病的概率是( )

A.1/88 B.1/22

C.7/2 200 D.3/800

解析:选A 某常染色体隐性遗传病(设其由A、a控制)的发病率为1%,根据遗传平衡定律,可以算出该隐性致病基因a的频率==10%,基因A的频率=1-10%=90%;那么人群中AA、Aa、aa个体的基因型频率依次是90%×90%=81%、2×90%×10%=18%、10%×10%=1%,则该对夫妇中丈夫的基因型是AA或者Aa,概率分别是0.81/(0.81+0.18)、0.18/(0.81+0.18),妻子的基因型为Aa。所以,这对夫妇所生的孩子中患该常染色体隐性遗传病的概率是1/4×[0.18/(0.81+0.18)]=1/22。控制色盲的基因用B、b表示,妻子的基因型是XBXb,丈夫的基因型是XBY,他们生出患色盲孩子的概率是1/4。综上分析可知,他们所生的孩子中同时患以上两种遗传病的概率是1/4×1/22=1/88。

3.假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于A和a这对等位基因来说只有Aa一种基因型。回答下列问题:

(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中A基因频率∶a基因频率为________。理论上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为________,A基因频率为________。

(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2∶1,则对该结果最合理的解释是______________________。根据这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和aa基因型个体数量的比例应为________。

解析:(1)因为该种群只有Aa一种基因型,若不考虑基因突变和染色体变异,该种群中A和a的基因频率均为0.5,所以A基因频率∶a基因频率=1∶1。如果该果蝇种群随机交配且不考虑基因突变和染色体变异,根据遗传平衡定律可知,AA的基因型频率为0.25,aa的基因型频率也是0.25,则Aa的基因型频率为0.5,所以AA、Aa和aa的数量比为1∶2∶1,且A和a的基因频率仍然都是0.5。(2)由于该种群初始只有Aa一种基因型,所以理论上随机交配产生的后代中,应含有三种基因型,且比例为1∶2∶1。但实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2∶1,最可能的原因是显性基因纯合(AA)致死,从而导致子代中无基因型为AA的个体存在。子一代中Aa和aa的比例为2∶1,即Aa和aa的概率分别是2/3和1/3,所以A和a的基因频率分别是1/3和2/3。如果不考虑显性基因纯合致死,随机交配符合遗传平衡定律,产生的子二代中AA=1/3×1/3=1/9,Aa=(1/3×2/3)×2=4/9,aa=2/3×2/3=4/9,所以AA∶Aa∶aa=1∶4∶4,AA个体致死,所以Aa和aa的个体数量比应为1∶1。

答案:(1)1∶1 1∶2∶1 0.5 (2)A基因纯合致死 1∶1

一、选择题

1.下列有关生物进化的叙述,错误的是( )

A.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变

B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两个洲的人之间并没有生殖隔离

C.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

D.古老地层中往往含有简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石

解析:选C 无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变,A正确;虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两个洲的人之间并没有产生生殖隔离,B正确;某物种仅存一个种群,该种群含有这个物种的全部基因,但每个个体不一定含有该物种的全部基因,C错误;生物进化的历程是由简单到复杂,所以古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石,D正确。

2.达尔文发现在南美洲附近的加拉帕戈斯群岛的不同岛屿上生活着15种陆龟,它们的形态各异,食性和栖息场所也各不相同。但是,经过研究发现它们都保留有南美洲西海岸大陆龟的痕迹,是由大陆龟进化而来的。下列有关生物进化的叙述,正确的是( )

A.不同岛屿的陆龟是由不同的大陆龟个体组成的,因此个体是生物进化的基本单位

B.不同岛屿的陆龟在新物种形成之前和形成之后不能进行基因交流的根本原因相同

C.若某陆龟种群中基因型为aa的个体占10%,则该种群中a的基因频率为0.1

D.不同岛屿的陆龟基因频率发生定向改变的直接原因是自然选择对陆龟的定向选择

解析:选D 生物进化的基本单位是种群,A错误。不同岛屿的陆龟在新物种形成之前不能进行基因交流的根本原因是地理隔离,在新物种形成之后不能进行基因交流的根本原因是生殖隔离,B错误。一个种群中基因型为aa的个体占10%,如果这个种群处于遗传平衡状态,种群中a的基因频率为,如果种群不是处于遗传平衡状态,种群中a的基因频率不一定是,C错误。自然选择决定生物进化的方向,不同岛屿的陆龟基因频率发生定向改变的直接原因是自然选择对陆龟的定向选择,D正确。

3.(2021年1月新高考8省联考·江苏卷)下列关于生物进化和生物多样性的叙述,正确的是( )

A.热带任何地区的物种多样性一定高于温带

B.外来物种一定会导致本地物种多样性降低

C.共同进化既存在于食植动物和食肉动物之间,也存在于植物和食植动物之间

D.生物多样性会随群落演替的进程而逐渐增加,但该群落中不会发生生物进化

解析:选C 热带任何地区的物种多样性不一定高于温带,生物的多样性不仅取决于环境温度,还取决于其他环境条件,A错误;引入的外来物种,若不适应引入地的环境条件,而且还有天敌制约其生长,则一般不会导致本地物种多样性降低,B错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在互相影响中不断进化和发展,所以食植动物和食肉动物之间,植物和食植动物之间都存在共同进化,C正确;群落的演替是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,是生物和环境反复相互作用的过程,该过程中种群的基因频率可能发生变化,发生生物进化,D错误。

4.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合子的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

解析:选A 群体中的近亲携带相同基因的可能性较大,因此近亲繁殖可以提高后代纯合子的比例,A正确;突变包括基因突变和染色体变异,大多数是有害的,可以为生物进化提供大量的选择材料,B错误;某种生物产生新基因后改变了种群的基因频率,说明生物进化了,而新物种形成的标志是产生生殖隔离,C错误;虽然没有其他因素的影响,但是由于群体数量较少,因此小群体的基因频率在各代可能会发生改变,D错误。

5.研究小组对某公园的金鱼草种群进行调查及基因鉴定,得知红花(CC)金鱼草35株、粉红花(Cc)40株、白花(cc)25株。下列叙述正确的是( )

A.金鱼草种群中全部C和c的总和构成其基因库

B.不同花色数量的差异是由适应环境的变异造成的

C.基因重组产生的粉红花为自然选择提供选择材料

D.种群中C的基因频率为55%,Cc的基因型频率为40%

解析:选D 一个生物种群全部等位基因的总和称为基因库;不同花色数量的差异是自然选择的结果;粉红花的产生并非基因重组,两对以上等位基因才有自由组合;种群中CC的基因型频率为35/(35+40+25)=35%,Cc的基因型频率为40%,cc的基因型频率为25%,C的基因频率为35%+(1/2)×40%=55%。

6.在某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因为A,决定翅色为褐色的基因为a,从这个种群中随机抽取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。下列判断中错误的是( )

A.此时,A的基因频率是60%,a的基因频率是40%

B.若表现型相同的雌雄个体间才能自由交配,子一代中aa的频率是10%

C.若基因型相同的雌雄个体间才能自由交配,子一代中aa的频率是25%

D.若所有的雌雄个体间都能自由交配,子一代中aa的频率是16%

解析:选B 根据题意可知,该种群中A的基因频率是(30×2+60×1)÷(100×2)×100%=60%,a的基因频率是1-60%=40%,A正确;aa个体自由交配,后代都是aa,频率为10%,Aa个体自由交配,也可以产生aa的个体,所以子一代中aa的频率大于10%,B错误;若基因型相同的雌雄个体间才能自由交配,即亲本中AA、Aa、aa分别自交,子一代中aa的频率为(6/10×1/4+1/10×1)×100%=25%,C正确;若所有的雌雄个体间都能自由交配,根据遗传平衡定律,子一代中aa的频率是40%×40%=16%,D正确。

7.某小岛上环境条件发生变化(图中A点)后,生活在该岛上的某个种群中T和t基因频率的变化情况如图所示,下列有关说法错误的是( )

A.T基因较t基因控制的性状更适应新环境

B.两曲线相交时该种群中TT与tt基因型频率相等

C.在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变

D.若变化后的环境条件保持一段时间,则该种群中t的基因频率将为0

解析:选D 若变化后的环境条件保持一段时间,该种群中杂合子(Tt)不会消失,则该种群中t的基因频率不会为0。

8.在北极的一个山脉中,原始的狼已经形成体格和生活习性不同的变种,其中一种狼的体重较轻,四肢发达而灵活,以猎鹿为主;另一种狼的体重较重,足短而力强,常常攻击羊群。下列关叙述错误的是( )

A.狼的性状分歧是自然选择的结果

B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的

C.在生存斗争中,捕食者和被捕食者之间进行着相互选择

D.原始狼群由于食物来源不同,通过自然选择进化成不同的类型

解析:选B 在山脉中,原始的狼因为环境的不同而产生性状分歧,这是自然选择的结果,同时,由于环境不同选择出不同的类型,A、D正确。变异是不定向的,而不同环境条件下的自然选择是定向的,B错误。在生存斗争中,生物与生物之间(如种间斗争和种内斗争)、生物与环境之间是相互选择、共同进化的,C正确。

9.在调查某小麦种群时发现T(抗锈病)对t(易感染)为显性,在自然情况下该小麦种群可以自由传粉,据统计TT为20%,Tt为60%,tt为20%,该小麦种群突然大面积感染锈病,致使易感染小麦在开花之前全部死亡。计算该小麦种群在感染锈病之前与感染锈病且开花之后基因T的频率分别是( )

A.50%和50% B.50%和62.5%

C.62.5%和50% D.50%和100%

解析:选B 小麦种群中TT为20%,Tt为60%,tt为20%,所以T的基因频率为20%+(1/2)×60%=50%;感染锈病后易感染小麦在开花之前全部死亡,所以感染锈病且开花之后TT、Tt的基因型频率分别为1/4、3/4,T的基因频率是1/4+(1/2)×(3/4)=62.5%。

10.玉米的含油量随选择世代的变化情况如图所示。据图分析,选育过程对高含油量玉米品种的产生所起的作用是( )

A.改变了控制产油的一对等位基因的总频率

B.改变了玉米的基因库,导致新物种的产生

C.淘汰了一些表现型,从而导致含油量高的基因频率增大

D.在逐步产生并选择多对等位基因的同时,淘汰了多对等位基因

解析:选C 依曲线图可知,随着选择世代数的增加,玉米的含油量逐渐增多,这是对含油量高的表现型进行了选择,使含油量高的基因频率增大的结果。任何一对等位基因的基因频率之和都为1;人工选择并没有导致新物种的产生。

11.某小岛上有两种蜥蜴,一种脚趾是分趾性状(游泳能力弱),由显性基因W控制;另一种脚趾是联趾性状(游泳能力强),由隐性基因w控制。如图显示了自然选择导致蜥蜴基因频率变化的过程,对该过程的叙述正确的是( )

A.基因频率的改变标志着新物种的产生

B.w基因频率的增加,可能是小岛的环境发生改变的结果

C.W的基因频率下降到10%时,两种蜥蜴将会发生生殖隔离

D.蜥蜴中所有W基因与w基因共同构成了蜥蜴的基因库

解析:选B 基因频率的改变标志着生物进化,生殖隔离的出现标志着新物种的产生,A错误;环境发生改变,对表现型的选择不同,则基因频率发生改变,w基因频率增加,可能是该基因控制的相关性状更适应环境的结果,B正确;种群的基因库相差较大时才可能导致生殖隔离,基因频率的改变不一定导致生殖隔离,C错误;一个种群的全部个体的全部基因构成基因库,D错误。

12.如图,A、B、C表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。A地区内物种甲中的某些个体迁移到B、C地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙。下列叙述正确的是( )

A.上述过程说明地理隔离是新物种形成的标志

B.甲、丙两种群存在地理隔离,但两种群的基因频率相同

C.乙、丙两个种群之间能进行基因交流,因为它们的基因库差异不大

D.若种群丙中BB个体占81%,Bb个体占18%,bb个体占1%,则B基因的频率为90%

解析:选D 新物种形成的标志是生殖隔离,A错误;甲、丙两种群的基因频率不一定相同,B错误;乙、丙为不同的物种,存在生殖隔离,这两个种群之间不能进行基因交流,因为它们的基因库存在较大差异,C错误;种群丙中B基因的频率=81%+1/2×18%=90%,D正确。

13.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高

解析:选B 囊鼠的毛色与环境差异的大小会影响其被天敌捕食的难易程度,通过自然选择的作用,囊鼠的毛色与环境的颜色相互协调,最终使深色和浅色的囊鼠在不同区域中的分布情况不同,A正确。浅色岩P区D基因的频率是0.1,则d基因的频率为0.9,杂合体(基因型)的频率是2×0.1×0.9=0.18,隐性纯合体(基因型)的频率是0.81;深色熔岩床区D基因的频率是0.7,则d基因的频率是0.3,则杂合体(基因型)的频率是2×0.7×0.3=0.42,隐性纯合体(基因型)的频率是0.09。浅色岩Q区D基因的频率是0.3,则d基因的频率为0.7,杂合体(基因型)的频率是2×0.3×0.7=0.42,隐性纯合体(基因型)的频率是0.49,B错误,D正确。深色为显性性状,所以深色囊鼠的基因型有DD和Dd两种,C正确。

14.大约一万年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生了明显的分化,过程如下图所示。相关说法正确的是( )

A.地球上新物种的形成都必须先经历a过程

B.b过程的实质是定向改变种群的基因频率

C.①~⑥只能表示物种形成过程中基因突变是不定向的

D.品系1和品系2种群基因库出现了较大差异,立刻形成物种1和物种2

解析:选B 图中a表示由于地理隔离使原种群分成了两个不同的种群甲和乙,新物种的形成必须经历生殖隔离,但不一定经历地理隔离,A错误;b过程表示自然选择,它会使种群的基因频率发生定向改变,B正确;①②③④⑤⑥表示变异,它包括基因突变、基因重组和染色体变异,为生物的进化提供了原材料,C错误;品系1和品系2还是同一物种,要经过长期的进化产生生殖隔离后才能形成物种1和物种2,D错误。

15.绿头鸭和琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭都是野生鸭类,它们常常在同一栖息地生活。绿头鸭的ND2基因长度为1 041 bp,另外几种鸭与绿头鸭ND2基因长度及核苷酸序列相似度的比较如下表。下列叙述错误的是( )

物种 ND2基因长度/bp 核苷酸序列相似度/%

琵嘴鸭 1 041 90.97

绿翅鸭 1 041 94.62

斑嘴鸭 1 041 100

A.琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭由绿头鸭进化而来

B.可通过DNA分子杂交技术检测基因的相似度

C.进化过程中ND2基因中发生了碱基序列的改变

D.根据检测结果不能判断四种鸭是否有生殖隔离

解析:选A 表格中的数据表明琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭和绿头鸭的亲缘关系,但不能说明这三种鸭都是由绿头鸭进化而来的,A错误;DNA分子杂交技术的原理是碱基互补配对,所以可通过该技术检测基因的相似度,B正确;从表格中看出,不同种鸭的ND2基因长度相同,但碱基序列有所不同,所以在进化过程中ND2基因中发生了碱基序列的改变,C正确;检测结果只能表明其亲缘关系的远近,但不能判断其是否存在生殖隔离,D正确。

二、非选择题

16.某昆虫的翅可按长度分为残翅、中翅和长翅,且残翅昆虫不能飞行,翅越长运动能力越强。图1表示某地区该种昆虫的翅长与个体数量的关系,分析并回答下列问题:

(1)图1中该种昆虫翅长差异的根本来源是__________。

(2)如果有两个较小的此种昆虫的种群迁入了甲、乙两个岛屿,其中甲岛食物匮乏,运动能力强的生物更容易获得食物,乙岛经常有大风浪,飞行的昆虫容易被吹入大海淹死。我们能从这一事实得到的结论是______________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图。

(4)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的__________存在很大差异,导致它们之间形成了____________,而产生这种差异的原因有:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

(5)现有1 000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,Aa的个体有300只,aa的个体有150只。如果不考虑自然选择和突变,昆虫个体进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为________,Aa的基因型频率为________。

解析:(1)导致生物性状差异的根本原因是基因突变。(2)突变具有不定向性,突变的利与害取决于是否适应当地的环境。(3)甲岛食物匮乏,运动能力强的生物更容易获得食物,所以若干年后,甲岛上长翅个体最多,残翅个体最少。(4)种群A与种群B不能进行交配表明这两个种群的基因库存在很大差异,已经形成了生殖隔离。产生这种差异的原因可能是A、B两种群发生的可遗传变异不同,也可能是因为种群A、B存在生殖隔离,种群间不能进行基因交流。(5)最初迁入丙岛时,该昆虫种群中A的基因频率为(550×2+300)/2 000×100%=70%,a的基因频率为30%,由于该昆虫个体进行自由交配,且繁殖能力相同,第3代以后,A的基因频率不发生改变,仍为70%,Aa的基因频率为2×70%×30%=42%。

答案:(1)基因突变 (2)基因突变的有害和有利不是绝对的,取决于生物的生存环境

(3)如图所示

(4)基因库 生殖隔离 ①A、B两种群发生的可遗传变异不同 ②A、B两种群存在地理隔离,种群间不能进行基因交流(或甲、乙两岛自然选择的作用不同,导致基因频率改变的方向不同) (5)70% 42%

17.图1显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程。种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表现型如图2所示,请据图回答下列问题。(最初该种群只有A和a基因)

(1)不同体色的甲虫体现了生物多样性中的________多样性。用于检测该多样性的十分可靠的方法是测定不同亚种、不同种群的________。

(2)在种群Ⅰ中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是________。该来源为生物进化_______________________________________________________________。

A′A个体的出现将会使种群Ⅰ基因库中的________发生改变。

(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行________。由此可知,种群Ⅰ和种群Ⅱ之间不存在________。

(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群Ⅰ,该环境对甲虫的生存起到________作用。

解析:(1)生物多样性包括基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性,甲虫的不同体色体现了基因多样性,检测方法是测定其基因组序列。(2)新基因产生的来源是基因突变,基因突变为生物进化提供原材料,新基因的出现,改变了种群基因库中相应的基因频率。(3)由于两地的种群可以进行基因交流,并可以产生可育后代,说明两种群之间没有形成生殖隔离。(4)环境对生物个体的存在起到选择作用。

答案:(1)基因 基因组序列 (2)基因突变 提供原材料 基因频率 (3)基因交流 生殖隔离 (4)选择

人教(2019)生物必修2(知识点+跟踪检测)

第10讲 生物的进化

【课标导航】

4.1.1 尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实,说明当今生物具有共同的祖先

4.1.2 尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征

4.2.1 举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势

4.2.2 阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加

4.2.3 说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境

4.2.4 概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释

4.2.5 阐述变异、选择和隔离可导致新物种形成

一、现代生物进化理论的由来

1.拉马克的进化学说

用进废退和获得性遗传是生物不断进化的原因,生物是由低等到高等逐渐进化的。

2.达尔文的自然选择学说

二、现代生物进化理论

三、共同进化与生物多样性的形成

1.共同进化

(1)概念:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

(2)原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

2.生物多样性

所含内容 基因多样性、物种多样性、生态系统多样性

形成原因 共同进化

进化证据 主要是化石

[基础微点练清]

1.判断正误

(1)适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应[新人教版必修2 P109“概念检测”T1(1)](√)

(2)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变[新人教版必修2 P114“概念检测”T1(3)](√)

(3)生物进化的基本单位是群落(×)

(4)生物进化的方向与基因突变的方向一致(×)

(5)某种抗生素被长期使用药效下降,是由于病原体产生了对药物有抗性的变异(×)

(6)物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的[新人教版必修2 P124“概念检测”T1(2)](×)

(7)环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变(√)

(8)共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的(×)

2.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.生物的种间竞争是一种选择过程

B.化石是研究生物进化的重要依据

C.外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向

D.突变的可遗传性阻碍生物进化

解析:选D 生物的种间竞争可能会导致劣势一方被淘汰,这也是环境对生物进行选择的过程;化石是研究生物进化历程的重要依据;外来物种入侵会严重影响与当地有竞争关系的物种,使某些种群的基因频率发生改变,从而改变生物进化的速度和方向;突变包括基因突变和染色体变异,属于可遗传变异,可为生物进化提供原材料。

3.现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%,假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是( )

A.75% B.50%

C.42% D.21%

解析:选C 两个大小相等的种群合并为一个可随机交配的种群后,新种群中A的基因频率为=70%,a的基因频率为1-70%=30%。根据哈迪 温伯格定律,随机交配产生的下一代中Aa的基因型频率为2×70%×30%=42%。

4.下列有关种群进化的叙述,错误的是( )

A.适应环境个体较多的种群进化较快

B.小种群进化速度比大种群快

C.种群内个体间差异越大,进化越快

D.个体的死亡对小种群基因频率变化影响大

解析:选A 适应环境个体数越多,其变异程度越小,基因频率改变的程度越小,故种群进化较慢。

5.(新人教版必修2 P124T2)基于早期地球的特殊环境推测,地球上最早出现的生物是( )

A.单细胞生物,进行有氧呼吸

B.多细胞生物,进行有氧呼吸

C.单细胞生物,进行无氧呼吸

D.多细胞生物,进行无氧呼吸

解析:选C 早期地球上没有氧气,所以最早出现的生物进行的是无氧呼吸,根据进化的历程推出一开始出现的为单细胞生物。

6.(新人教版必修2 P109“拓展应用”T2)人类对濒危动植物进行保护,会不会干扰自然界正常的自然选择?为什么?

提示:在自然界,物种灭绝的速率本来是很缓慢的,人类活动大大加快了物种灭绝的速率。现在许多濒危物种之所以濒危,在很大程度上是人为因素造成的。因此,一般来说,人类对濒危物种的保护,是在弥补自己对自然界的过失,不能说是干扰了自然界正常的自然选择。从另一个角度看,自然选择所淘汰的物种并不是毫无价值,因此,不能完全从自然选择的角度来判断现有物种的存留意义。

一、现代生物进化理论的主要内容

[试考题·查欠缺]

1.(2021·浙江1月选考)选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是( )

A.同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B.人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种

C.自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异

D.经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

解析:选C 同一物种的个体差异有利于自然选择和人工选择,A错误;无论人工选择,还是自然选择都可能产生新物种,B错误;通过自然选择,优胜劣汰,能够保存适应环境的变异个体,而人工选择可保留人类需要的变异类型,C正确;不同种群所处的环境不同,因此经自然选择,同一物种的不同种群的基因库会发生不同的变化,D错误。

2.(浙江选考)某海岛上,因为经常有大风天气,昆虫中无翅的或翅特别发达的个体比翅普通(中间型)的更易生存,长此以往形成了现在的无翅或翅特别发达的昆虫类型。下列分析错误的是( )

A.昆虫翅的变异是多方向且可遗传的

B.昆虫翅的全部基因构成了该种群的基因库

C.大风在昆虫翅的进化过程中起选择作用

D.自然选择使有利变异得到保留并逐渐积累

解析:选B 海岛上昆虫中有三种翅膀类型,说明昆虫翅的变异是多方向且可遗传的,A正确;一个生物种群的全部等位基因的总和称为种群的基因库,所以昆虫翅的全部基因不能构成该种群的基因库,B错误;大风在昆虫翅的进化过程中起自然选择作用,C正确;自然选择是定向的,使有利变异得到保留并逐渐积累,D正确。

3.(海南高考)为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,下列做法合理的是( )

A.了解这两个种群所在地区之间的距离后作出判断

B.观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象

C.将两个种群置于相同环境条件下,比较其死亡率

D.将两个种群置于相同环境条件下,比较其出生率

解析:选B 新物种形成的标志是出现生殖隔离,因此为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,可观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象,若存在生殖隔离现象,则不属于同一个物种,反之属于同一个物种。

[强知能·补欠缺]

1.自然选择学说与现代生物进化理论的比较

2.图解物种形成的两种典型模式

(1)渐变式:经长期地理隔离产生

(2)爆发式:短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成

3.物种形成与生物进化的比较

内容 物种形成 生物进化

标志 生殖隔离出现 基因频率改变

变化后与原生物关系 属于不同物种 可能属于同一个物种,也可能属于不同的物种

[练题点·全过关]

1.(2021·天津一模)甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝),如图为刚迁入时和多年后决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B 黑色、b 灰色、B1 黄色)。下列推测正确的是( )

A.三个岛屿上的这种鸟既存在地理隔离,也存在生殖隔离

B.若干年后甲、丙岛B、b基因频率相同说明两岛环境相同,使其朝着相同方向进化

C.乙岛屿的环境使羽毛颜色基因发生突变,产生B1基因且突变率接近5%

D.甲、乙、丙三岛的鸟在若干年中都可能出现B1基因的突变

解析:选D 长期的地理隔离会使不同种群基因库之间产生差异,但不一定会导致生殖隔离,A错误;若干年后,甲岛b基因频率降低,而丙岛b基因频率升高,二者进化方向不同,B错误;基因突变是随机的,不定向的,不是由环境使其发生突变,C错误;由于基因突变具有不定向性,所以甲、乙、丙三岛的鸟在若干年中都可能出现B1基因的突变,D正确。

2.(2021年1月新高考8省联考·广东卷)从19世纪中叶到20世纪中叶,随着工业化的发展,环境不断恶化,英国曼彻斯特地区桦尺蛾(其幼虫称桦尺蠖)种群中,与从前浅色个体占多数相比,黑色个体所占比例逐渐增加。下列叙述正确的是( )

A.控制桦尺蛾体色的基因发生了定向变异

B.黑色桦尺蛾是通过进化产生的新物种

C.黑色桦尺蛾增多是获得性遗传的证据

D.桦尺蛾体色变化趋势体现了共同进化

解析:选D 变异是不定向的,A错误;生殖隔离是新物种产生的标志,黑色桦尺蛾增多是进化的结果,但没有产生新物种,B错误;黑色桦尺蛾增多是自然选择的结果,达尔文提出了自然选择学说,而获得性遗传是拉马克的观点,C错误;不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。桦尺蛾体色变化趋势体现了共同进化,D正确。

3.某科研小组用家蚕研究人工选择的功效。称量蚕蛹的体重,选择部分个体作为下一代的亲本,实验结果如图所示。以下叙述正确的是( )

A.体重越大的个体在自然环境中生存和繁殖能力越强

B.在每个世代中选取体重最大的蚕蛹与繁殖能力强的作亲本

C.该实验中人工选择的方向与自然选择的方向是相同的

D.该实验中每一代家蚕的基因库与上一代都有差异

解析:选D 体重越大的家蚕食量越大,其个体在自然环境中的生存和繁殖能力越低,A错误;据题干可知,实验者在每个世代中选择了体重最大的部分蛹作为亲本,没有体现繁殖能力强,B错误;该实验中人工选择的虫蛹的体重越来越大,而自然选择的虫蛹的体重越来越小,其人工选择的方向与自然选择的方向是相反的,C错误;该实验中每一代虫蛹通过选择后,基因频率发生了变化,其每一代家蚕的基因库与上一代都有差异,D正确。

二、共同进化与生物多样性的形成

[试考题·查欠缺]

1.(2021年1月新高考8省联考·福建卷)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.生物多样性的形成过程,即为新物种的形成过程

B.基因突变和染色体变异使种群基因频率发生定向改变

C.共同进化是指物种之间在相互影响中不断进化和发展

D.虎和狮交配产生的虎狮兽不育,虎和狮间存在生殖隔离

解析:选D 生物多样性主要包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成过程,不仅仅是新物种的形成过程,A错误;基因突变和染色体变异能使种群的基因频率发生变化,自然选择使种群的基因频率发生定向改变,B错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,C错误;虎和狮交配产生的虎狮兽不育,说明虎和狮间存在生殖隔离,D正确。

2.(2021年1月新高考8省联考·湖北卷)某些动物依靠嗅觉发现食物、识别领地和感受危险。动物基因组中含有大量嗅觉受体基因。据资料报道,人类基因组中有388个编码嗅觉受体的基因和414个假基因(无功能基因)。小鼠基因组中有1 037个编码嗅觉受体的基因和354个假基因。基因组比对结果显示,人类和小鼠嗅觉受体基因数目的差异是由于二者发生进化分支后,人类出现大量的假基因,而小鼠的嗅觉受体基因明显增加。下列叙述错误的是( )

A.基因突变是产生嗅觉受体基因多样性的原因之一

B.嗅觉受体基因的碱基突变频率与嗅觉受体蛋白的氨基酸改变频率相同

C.嗅觉受体基因的多样性是群体中不同个体间嗅觉能力差异的遗传基础

D.小鼠敏锐嗅觉的形成是长期进化过程中定向选择的结果

解析:选B 基因突变的结果是产生新基因,故多种多样的嗅觉基因的产生,与基因突变有关,A正确;因为密码子具有简并性,当嗅觉受体基因的碱基发生突变,它编码的嗅觉受体蛋白的氨基酸不一定发生改变,故嗅觉受体基因的碱基突变频率与嗅觉受体蛋白的氨基酸改变频率不一定相同,B错误;嗅觉受体基因的多样性决定了嗅觉受体蛋白的多样性,从而使不同个体间嗅觉能力出现差异,C正确;虽然基因突变是不定向的,但长期的自然选择会定向的选择具有敏锐嗅觉的个体,使得嗅觉敏锐的小鼠逐渐增多,最终使小鼠敏锐嗅觉逐渐形成,D正确。

3.(2021·邯郸模拟)下列有关生物多样性和进化的叙述错误的是( )

A.新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节

B.蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期协同进化形成的相互适应特征

C.细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存

D.自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向

解析:选C 细菌的变异在接触青霉素之前就已发生,青霉素只是对细菌起选择作用。

[强知能·补欠缺]

1.共同进化的实例

共同进化的类型 包含类型 实例

不同物种之间 互利共生 有细长吸管口器的蛾与有细长花矩的兰花

捕食 猎豹和斑马

寄生 噬菌体与细菌

竞争 农作物与杂草

生物与无机环境之间 生物影响环境,环境影响生物 地球早期无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有了氧气→出现需氧生物

2.准确理解生物多样性的各个层次

(1)生物多样性各层次间的关系

生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,三个层次之间的关系可以用如图的形式描述:

(2)生物多样性形成的原因分析

①从分子水平看:

②从进化角度看:物种多样性与生态系统多样性主要是生物的不定向变异与定向选择在进化过程中共同作用的结果。

[练题点·全过关]

1.(2021年1月新高考8省联考·湖南卷)中美洲东海岸与西海岸分布着两种形态差异明显的海龟。经DNA检测,发现它们曾经是同一物种:因火山爆发导致中美洲形成,它们被分隔成两个地区的不同种群,现已进化成两个不同物种。下列叙述错误的是( )

A.种群是生物进化的基本单位

B.地理隔离是物种形成的必要条件

C.两种海龟的基因库存在明显差异

D.东西海岸的不同环境影响海龟进化的方向

解析:选B 种群是生物进化的基本单位,A正确;隔离是物种形成的必要条件,有的物种形成不需要地理隔离,如多倍体的形成,B错误;两种海龟现已进化成两个不同物种,故其基因库存在明显差异,C正确;东西海岸的不同环境影响海龟进化的方向,即自然选择决定进化方向,D正确。

2.下列关于生物多样性的叙述错误的是( )

A.生物多样性的根本原因是基因的多样性

B.蛋白质多样性是物种多样性的直接原因

C.无机环境直接作用于生物体基因的多样性

D.生物多样性是生物与环境共同进化的结果

解析:选C 由题中生物多样性之间的关系可知,选项A,生物多样性的根本原因是基因的多样性。选项B,蛋白质多样性是物种多样性的直接原因。选项C,无机环境直接作用于生物体蛋白质的多样性,也就是直接作用于表现型。选项D,生物多样性是生物与环境共同进化的结果。

3.(2021年1月新高考8省联考·湖北卷)线虫的npr 1基因编码一种G蛋白偶联受体,该基因突变后(突变基因NPR 1),其编码的蛋白质第215位氨基酸残基由缬氨酸变为苯丙氨酸,导致线虫觅食行为由“独立觅食”变为“聚集觅食”。觅食行为的改变,在食物匮乏时,使线虫活动范围受限,能量消耗减少,有利于交配,对线虫生存有利。针对以上现象,下列叙述错误的是( )

A.npr 1基因发生的上述突变属于碱基替换

B.食物匮乏时,npr 1基因频率会提高

C.新基因的产生为线虫的进化提供了原始材料

D.这两种觅食行为的存在有利于线虫适应环境

解析:选B npr 1基因突变为NPR 1基因后,其编码的蛋白质第215位氨基酸残基由缬氨酸变为苯丙氨酸,该突变属于碱基对的替换,A正确;食物匮乏时,npr 1基因频率会下降,NPR 1基因频率会提高,B错误;基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供原始材料,C正确;两种觅食行为,有利于线虫在不同的食物环境中觅食,有利于线虫适应环境,D正确。

一、科学思维——种群的基因与基因型频率的计算

1.“定义法”求解基因频率

(1)某基因频率=×100%。

(2)若在常染色体上,某基因频率=×100%。

(3)若在X染色体上,则:

某基因频率=×100%。

2.“公式法”求解基因频率(以常染色体上一对等位基因A和a为例)

A基因频率=AA基因型频率+1/2×Aa基因型频率;

a基因频率=aa基因型频率+1/2×Aa基因型频率。

即:PA=PAA+1/2PAa,Pa=Paa+1/2PAa

3.利用遗传平衡定律计算基因型频率

(1)前提条件:a.种群非常大;b.所有雌雄个体之间自由交配;c.没有迁入和迁出;d.没有自然选择;e.没有突变。

(2)计算公式:

①当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:

②逆推计算:已知隐性纯合子的概率,求种群的基因频率和基因型频率。

若Paa=X%,则 ;

[素养训练]

1.某性状由常染色体上的一对等位基因控制(用A、a表示)。某自由交配的种群中显性类型所占比例为36%,则该种群中Aa及aa的基因型频率分别是( )

A.32%和64% B.40%和16%

C.60%和16% D.32%和16%

解析:选A 某性状由常染色体上的一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。自由交配的种群中显性类型所占比例为36%,则基因型aa的比例为1-36%=64%,即基因型aa的频率为64%。因此,a的基因频率为80%,A的基因频率为1-80%=20%,该种群中Aa的基因型频率是20%×80%×2=32%。

2.某地区人群男女比例为1∶1,其中女性群体中的色盲和携带者比例分别为1%和15%,男性群体中的色盲率为7%,则该人群中色盲基因的频率为( )

A.6% B.8%

C.95% D.14%

解析:选B 女性色盲基因的携带者为15%,患者为1%,男性患者为7%。设色盲基因是Xb,女性共100%,男性共100%,则XbXb=1%,XBXb=15%,XBXB=84%,XbY=7%,XBY=93%,由基因频率的概念可知Xb的基因频率是Xb÷(XB+Xb)=(2%+15%+7%)÷300%=8%。

3.假设迁入某海岛的果蝇初始种群中只有AA、aa两种基因型,其中aa占1/100;每种基因型中雌雄个体数目相等(不考虑基因突变和染色体变异)。下列叙述错误的是( )

A.果蝇初始种群中a基因频率为0.01

B.该果蝇种群随机交配产生的子一代中A基因频率为0.99

C.该果蝇种群随机交配产生的子一代中Aa占0.98%

D.子一代随机交配产生的子二代中,基因频率及基因型频率均与子一代相等

解析:选C 初始种群只有两种基因型,按基因频率计算公式,a基因频率应为0.01,A基因频率为0.99,A正确;在没有突变、自然选择,也没有迁移的前提下,基因频率不改变,B正确;子一代Aa基因型频率为2×99%×1%=0.98%,C错误;除初始种群外,以后各代的基因型频率也不改变,D正确。

二、科学思维——利用基因频率进行遗传概率计算

1.利用遗传平衡定律计算人类遗传病的患病概率的解题模板

2.当基因位于X染色体上时其基因频率和基因型频率相关的规律总结

以色盲为例,相关基因用B、b表示:

(1)男性中相关基因频率和基因型频率的关系

应用:当基因位于X染色体上时,在雄性个体中,某一基因的频率等于该基因型的频率,求出了相关的基因型频率,就等于求出了基因频率。

(2)人群中色盲基因的频率=男性中色盲基因的频率=女性中色盲基因的频率(都约为7%)

(3)色盲在男女性中发病率的关系

3.自交与自由交配中基因频率的计算

(1)自交:杂合子自交,基因型频率发生变化,纯合子比例逐渐增大,杂合子比例逐渐下降,但基因频率不变。

(2)自由交配

在无突变、各种基因型的个体生活力相同时,处于遗传平衡的种群自由交配遵循遗传平衡定律,上下代之间种群的基因频率及基因型频率都保持不变。

[素养训练]

1.(2021·泉州调研)已知某一动物种群中仅有Aa和AA两种基因型的个体(基因型为aa的个体在胚胎期致死),Aa∶AA=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是( )

A.5/8 B.3/5

C.1/4 D.3/4

解析:选B 在自由交配的情况下,上下代之间种群的基因频率不变,可先求出亲代产生配子的频率,再利用遗传平衡公式,求出子代中各基因型所占的比例。分析如下:

P Aa∶AA=1∶1

↓

↓配子随机结合

F1

因此能稳定遗传的个体AA所占的比例=(9/16)÷(9/16+6/16)=3/5,B正确。

2.(2021·太原质检)某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1%,色盲在男性中的发病率为7%。现有一对表现正常的夫妇,妻子为该常染色体遗传病致病基因和色盲致病基因携带者。那么,他们所生小孩同时患上述两种遗传病的概率是( )

A.1/88 B.1/22

C.7/2 200 D.3/800

解析:选A 某常染色体隐性遗传病(设其由A、a控制)的发病率为1%,根据遗传平衡定律,可以算出该隐性致病基因a的频率==10%,基因A的频率=1-10%=90%;那么人群中AA、Aa、aa个体的基因型频率依次是90%×90%=81%、2×90%×10%=18%、10%×10%=1%,则该对夫妇中丈夫的基因型是AA或者Aa,概率分别是0.81/(0.81+0.18)、0.18/(0.81+0.18),妻子的基因型为Aa。所以,这对夫妇所生的孩子中患该常染色体隐性遗传病的概率是1/4×[0.18/(0.81+0.18)]=1/22。控制色盲的基因用B、b表示,妻子的基因型是XBXb,丈夫的基因型是XBY,他们生出患色盲孩子的概率是1/4。综上分析可知,他们所生的孩子中同时患以上两种遗传病的概率是1/4×1/22=1/88。

3.假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于A和a这对等位基因来说只有Aa一种基因型。回答下列问题:

(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中A基因频率∶a基因频率为________。理论上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为________,A基因频率为________。

(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2∶1,则对该结果最合理的解释是______________________。根据这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和aa基因型个体数量的比例应为________。

解析:(1)因为该种群只有Aa一种基因型,若不考虑基因突变和染色体变异,该种群中A和a的基因频率均为0.5,所以A基因频率∶a基因频率=1∶1。如果该果蝇种群随机交配且不考虑基因突变和染色体变异,根据遗传平衡定律可知,AA的基因型频率为0.25,aa的基因型频率也是0.25,则Aa的基因型频率为0.5,所以AA、Aa和aa的数量比为1∶2∶1,且A和a的基因频率仍然都是0.5。(2)由于该种群初始只有Aa一种基因型,所以理论上随机交配产生的后代中,应含有三种基因型,且比例为1∶2∶1。但实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2∶1,最可能的原因是显性基因纯合(AA)致死,从而导致子代中无基因型为AA的个体存在。子一代中Aa和aa的比例为2∶1,即Aa和aa的概率分别是2/3和1/3,所以A和a的基因频率分别是1/3和2/3。如果不考虑显性基因纯合致死,随机交配符合遗传平衡定律,产生的子二代中AA=1/3×1/3=1/9,Aa=(1/3×2/3)×2=4/9,aa=2/3×2/3=4/9,所以AA∶Aa∶aa=1∶4∶4,AA个体致死,所以Aa和aa的个体数量比应为1∶1。

答案:(1)1∶1 1∶2∶1 0.5 (2)A基因纯合致死 1∶1

一、选择题

1.下列有关生物进化的叙述,错误的是( )

A.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变

B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两个洲的人之间并没有生殖隔离

C.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

D.古老地层中往往含有简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石

解析:选C 无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变,A正确;虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两个洲的人之间并没有产生生殖隔离,B正确;某物种仅存一个种群,该种群含有这个物种的全部基因,但每个个体不一定含有该物种的全部基因,C错误;生物进化的历程是由简单到复杂,所以古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石,D正确。

2.达尔文发现在南美洲附近的加拉帕戈斯群岛的不同岛屿上生活着15种陆龟,它们的形态各异,食性和栖息场所也各不相同。但是,经过研究发现它们都保留有南美洲西海岸大陆龟的痕迹,是由大陆龟进化而来的。下列有关生物进化的叙述,正确的是( )

A.不同岛屿的陆龟是由不同的大陆龟个体组成的,因此个体是生物进化的基本单位

B.不同岛屿的陆龟在新物种形成之前和形成之后不能进行基因交流的根本原因相同

C.若某陆龟种群中基因型为aa的个体占10%,则该种群中a的基因频率为0.1

D.不同岛屿的陆龟基因频率发生定向改变的直接原因是自然选择对陆龟的定向选择

解析:选D 生物进化的基本单位是种群,A错误。不同岛屿的陆龟在新物种形成之前不能进行基因交流的根本原因是地理隔离,在新物种形成之后不能进行基因交流的根本原因是生殖隔离,B错误。一个种群中基因型为aa的个体占10%,如果这个种群处于遗传平衡状态,种群中a的基因频率为,如果种群不是处于遗传平衡状态,种群中a的基因频率不一定是,C错误。自然选择决定生物进化的方向,不同岛屿的陆龟基因频率发生定向改变的直接原因是自然选择对陆龟的定向选择,D正确。

3.(2021年1月新高考8省联考·江苏卷)下列关于生物进化和生物多样性的叙述,正确的是( )

A.热带任何地区的物种多样性一定高于温带

B.外来物种一定会导致本地物种多样性降低

C.共同进化既存在于食植动物和食肉动物之间,也存在于植物和食植动物之间

D.生物多样性会随群落演替的进程而逐渐增加,但该群落中不会发生生物进化

解析:选C 热带任何地区的物种多样性不一定高于温带,生物的多样性不仅取决于环境温度,还取决于其他环境条件,A错误;引入的外来物种,若不适应引入地的环境条件,而且还有天敌制约其生长,则一般不会导致本地物种多样性降低,B错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在互相影响中不断进化和发展,所以食植动物和食肉动物之间,植物和食植动物之间都存在共同进化,C正确;群落的演替是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,是生物和环境反复相互作用的过程,该过程中种群的基因频率可能发生变化,发生生物进化,D错误。

4.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合子的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

解析:选A 群体中的近亲携带相同基因的可能性较大,因此近亲繁殖可以提高后代纯合子的比例,A正确;突变包括基因突变和染色体变异,大多数是有害的,可以为生物进化提供大量的选择材料,B错误;某种生物产生新基因后改变了种群的基因频率,说明生物进化了,而新物种形成的标志是产生生殖隔离,C错误;虽然没有其他因素的影响,但是由于群体数量较少,因此小群体的基因频率在各代可能会发生改变,D错误。

5.研究小组对某公园的金鱼草种群进行调查及基因鉴定,得知红花(CC)金鱼草35株、粉红花(Cc)40株、白花(cc)25株。下列叙述正确的是( )

A.金鱼草种群中全部C和c的总和构成其基因库

B.不同花色数量的差异是由适应环境的变异造成的

C.基因重组产生的粉红花为自然选择提供选择材料

D.种群中C的基因频率为55%,Cc的基因型频率为40%

解析:选D 一个生物种群全部等位基因的总和称为基因库;不同花色数量的差异是自然选择的结果;粉红花的产生并非基因重组,两对以上等位基因才有自由组合;种群中CC的基因型频率为35/(35+40+25)=35%,Cc的基因型频率为40%,cc的基因型频率为25%,C的基因频率为35%+(1/2)×40%=55%。

6.在某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因为A,决定翅色为褐色的基因为a,从这个种群中随机抽取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。下列判断中错误的是( )

A.此时,A的基因频率是60%,a的基因频率是40%

B.若表现型相同的雌雄个体间才能自由交配,子一代中aa的频率是10%

C.若基因型相同的雌雄个体间才能自由交配,子一代中aa的频率是25%

D.若所有的雌雄个体间都能自由交配,子一代中aa的频率是16%

解析:选B 根据题意可知,该种群中A的基因频率是(30×2+60×1)÷(100×2)×100%=60%,a的基因频率是1-60%=40%,A正确;aa个体自由交配,后代都是aa,频率为10%,Aa个体自由交配,也可以产生aa的个体,所以子一代中aa的频率大于10%,B错误;若基因型相同的雌雄个体间才能自由交配,即亲本中AA、Aa、aa分别自交,子一代中aa的频率为(6/10×1/4+1/10×1)×100%=25%,C正确;若所有的雌雄个体间都能自由交配,根据遗传平衡定律,子一代中aa的频率是40%×40%=16%,D正确。

7.某小岛上环境条件发生变化(图中A点)后,生活在该岛上的某个种群中T和t基因频率的变化情况如图所示,下列有关说法错误的是( )

A.T基因较t基因控制的性状更适应新环境

B.两曲线相交时该种群中TT与tt基因型频率相等

C.在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变

D.若变化后的环境条件保持一段时间,则该种群中t的基因频率将为0

解析:选D 若变化后的环境条件保持一段时间,该种群中杂合子(Tt)不会消失,则该种群中t的基因频率不会为0。

8.在北极的一个山脉中,原始的狼已经形成体格和生活习性不同的变种,其中一种狼的体重较轻,四肢发达而灵活,以猎鹿为主;另一种狼的体重较重,足短而力强,常常攻击羊群。下列关叙述错误的是( )

A.狼的性状分歧是自然选择的结果

B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的

C.在生存斗争中,捕食者和被捕食者之间进行着相互选择

D.原始狼群由于食物来源不同,通过自然选择进化成不同的类型

解析:选B 在山脉中,原始的狼因为环境的不同而产生性状分歧,这是自然选择的结果,同时,由于环境不同选择出不同的类型,A、D正确。变异是不定向的,而不同环境条件下的自然选择是定向的,B错误。在生存斗争中,生物与生物之间(如种间斗争和种内斗争)、生物与环境之间是相互选择、共同进化的,C正确。

9.在调查某小麦种群时发现T(抗锈病)对t(易感染)为显性,在自然情况下该小麦种群可以自由传粉,据统计TT为20%,Tt为60%,tt为20%,该小麦种群突然大面积感染锈病,致使易感染小麦在开花之前全部死亡。计算该小麦种群在感染锈病之前与感染锈病且开花之后基因T的频率分别是( )

A.50%和50% B.50%和62.5%

C.62.5%和50% D.50%和100%

解析:选B 小麦种群中TT为20%,Tt为60%,tt为20%,所以T的基因频率为20%+(1/2)×60%=50%;感染锈病后易感染小麦在开花之前全部死亡,所以感染锈病且开花之后TT、Tt的基因型频率分别为1/4、3/4,T的基因频率是1/4+(1/2)×(3/4)=62.5%。

10.玉米的含油量随选择世代的变化情况如图所示。据图分析,选育过程对高含油量玉米品种的产生所起的作用是( )

A.改变了控制产油的一对等位基因的总频率

B.改变了玉米的基因库,导致新物种的产生

C.淘汰了一些表现型,从而导致含油量高的基因频率增大

D.在逐步产生并选择多对等位基因的同时,淘汰了多对等位基因

解析:选C 依曲线图可知,随着选择世代数的增加,玉米的含油量逐渐增多,这是对含油量高的表现型进行了选择,使含油量高的基因频率增大的结果。任何一对等位基因的基因频率之和都为1;人工选择并没有导致新物种的产生。

11.某小岛上有两种蜥蜴,一种脚趾是分趾性状(游泳能力弱),由显性基因W控制;另一种脚趾是联趾性状(游泳能力强),由隐性基因w控制。如图显示了自然选择导致蜥蜴基因频率变化的过程,对该过程的叙述正确的是( )

A.基因频率的改变标志着新物种的产生

B.w基因频率的增加,可能是小岛的环境发生改变的结果

C.W的基因频率下降到10%时,两种蜥蜴将会发生生殖隔离

D.蜥蜴中所有W基因与w基因共同构成了蜥蜴的基因库

解析:选B 基因频率的改变标志着生物进化,生殖隔离的出现标志着新物种的产生,A错误;环境发生改变,对表现型的选择不同,则基因频率发生改变,w基因频率增加,可能是该基因控制的相关性状更适应环境的结果,B正确;种群的基因库相差较大时才可能导致生殖隔离,基因频率的改变不一定导致生殖隔离,C错误;一个种群的全部个体的全部基因构成基因库,D错误。

12.如图,A、B、C表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。A地区内物种甲中的某些个体迁移到B、C地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙。下列叙述正确的是( )

A.上述过程说明地理隔离是新物种形成的标志

B.甲、丙两种群存在地理隔离,但两种群的基因频率相同

C.乙、丙两个种群之间能进行基因交流,因为它们的基因库差异不大

D.若种群丙中BB个体占81%,Bb个体占18%,bb个体占1%,则B基因的频率为90%

解析:选D 新物种形成的标志是生殖隔离,A错误;甲、丙两种群的基因频率不一定相同,B错误;乙、丙为不同的物种,存在生殖隔离,这两个种群之间不能进行基因交流,因为它们的基因库存在较大差异,C错误;种群丙中B基因的频率=81%+1/2×18%=90%,D正确。

13.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高

解析:选B 囊鼠的毛色与环境差异的大小会影响其被天敌捕食的难易程度,通过自然选择的作用,囊鼠的毛色与环境的颜色相互协调,最终使深色和浅色的囊鼠在不同区域中的分布情况不同,A正确。浅色岩P区D基因的频率是0.1,则d基因的频率为0.9,杂合体(基因型)的频率是2×0.1×0.9=0.18,隐性纯合体(基因型)的频率是0.81;深色熔岩床区D基因的频率是0.7,则d基因的频率是0.3,则杂合体(基因型)的频率是2×0.7×0.3=0.42,隐性纯合体(基因型)的频率是0.09。浅色岩Q区D基因的频率是0.3,则d基因的频率为0.7,杂合体(基因型)的频率是2×0.3×0.7=0.42,隐性纯合体(基因型)的频率是0.49,B错误,D正确。深色为显性性状,所以深色囊鼠的基因型有DD和Dd两种,C正确。

14.大约一万年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生了明显的分化,过程如下图所示。相关说法正确的是( )

A.地球上新物种的形成都必须先经历a过程

B.b过程的实质是定向改变种群的基因频率

C.①~⑥只能表示物种形成过程中基因突变是不定向的

D.品系1和品系2种群基因库出现了较大差异,立刻形成物种1和物种2

解析:选B 图中a表示由于地理隔离使原种群分成了两个不同的种群甲和乙,新物种的形成必须经历生殖隔离,但不一定经历地理隔离,A错误;b过程表示自然选择,它会使种群的基因频率发生定向改变,B正确;①②③④⑤⑥表示变异,它包括基因突变、基因重组和染色体变异,为生物的进化提供了原材料,C错误;品系1和品系2还是同一物种,要经过长期的进化产生生殖隔离后才能形成物种1和物种2,D错误。

15.绿头鸭和琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭都是野生鸭类,它们常常在同一栖息地生活。绿头鸭的ND2基因长度为1 041 bp,另外几种鸭与绿头鸭ND2基因长度及核苷酸序列相似度的比较如下表。下列叙述错误的是( )

物种 ND2基因长度/bp 核苷酸序列相似度/%

琵嘴鸭 1 041 90.97

绿翅鸭 1 041 94.62

斑嘴鸭 1 041 100

A.琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭由绿头鸭进化而来

B.可通过DNA分子杂交技术检测基因的相似度

C.进化过程中ND2基因中发生了碱基序列的改变

D.根据检测结果不能判断四种鸭是否有生殖隔离

解析:选A 表格中的数据表明琵嘴鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭和绿头鸭的亲缘关系,但不能说明这三种鸭都是由绿头鸭进化而来的,A错误;DNA分子杂交技术的原理是碱基互补配对,所以可通过该技术检测基因的相似度,B正确;从表格中看出,不同种鸭的ND2基因长度相同,但碱基序列有所不同,所以在进化过程中ND2基因中发生了碱基序列的改变,C正确;检测结果只能表明其亲缘关系的远近,但不能判断其是否存在生殖隔离,D正确。

二、非选择题

16.某昆虫的翅可按长度分为残翅、中翅和长翅,且残翅昆虫不能飞行,翅越长运动能力越强。图1表示某地区该种昆虫的翅长与个体数量的关系,分析并回答下列问题:

(1)图1中该种昆虫翅长差异的根本来源是__________。

(2)如果有两个较小的此种昆虫的种群迁入了甲、乙两个岛屿,其中甲岛食物匮乏,运动能力强的生物更容易获得食物,乙岛经常有大风浪,飞行的昆虫容易被吹入大海淹死。我们能从这一事实得到的结论是______________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图。

(4)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的__________存在很大差异,导致它们之间形成了____________,而产生这种差异的原因有:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

(5)现有1 000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,Aa的个体有300只,aa的个体有150只。如果不考虑自然选择和突变,昆虫个体进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为________,Aa的基因型频率为________。

解析:(1)导致生物性状差异的根本原因是基因突变。(2)突变具有不定向性,突变的利与害取决于是否适应当地的环境。(3)甲岛食物匮乏,运动能力强的生物更容易获得食物,所以若干年后,甲岛上长翅个体最多,残翅个体最少。(4)种群A与种群B不能进行交配表明这两个种群的基因库存在很大差异,已经形成了生殖隔离。产生这种差异的原因可能是A、B两种群发生的可遗传变异不同,也可能是因为种群A、B存在生殖隔离,种群间不能进行基因交流。(5)最初迁入丙岛时,该昆虫种群中A的基因频率为(550×2+300)/2 000×100%=70%,a的基因频率为30%,由于该昆虫个体进行自由交配,且繁殖能力相同,第3代以后,A的基因频率不发生改变,仍为70%,Aa的基因频率为2×70%×30%=42%。

答案:(1)基因突变 (2)基因突变的有害和有利不是绝对的,取决于生物的生存环境

(3)如图所示

(4)基因库 生殖隔离 ①A、B两种群发生的可遗传变异不同 ②A、B两种群存在地理隔离,种群间不能进行基因交流(或甲、乙两岛自然选择的作用不同,导致基因频率改变的方向不同) (5)70% 42%

17.图1显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程。种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表现型如图2所示,请据图回答下列问题。(最初该种群只有A和a基因)

(1)不同体色的甲虫体现了生物多样性中的________多样性。用于检测该多样性的十分可靠的方法是测定不同亚种、不同种群的________。

(2)在种群Ⅰ中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是________。该来源为生物进化_______________________________________________________________。

A′A个体的出现将会使种群Ⅰ基因库中的________发生改变。

(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行________。由此可知,种群Ⅰ和种群Ⅱ之间不存在________。

(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群Ⅰ,该环境对甲虫的生存起到________作用。

解析:(1)生物多样性包括基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性,甲虫的不同体色体现了基因多样性,检测方法是测定其基因组序列。(2)新基因产生的来源是基因突变,基因突变为生物进化提供原材料,新基因的出现,改变了种群基因库中相应的基因频率。(3)由于两地的种群可以进行基因交流,并可以产生可育后代,说明两种群之间没有形成生殖隔离。(4)环境对生物个体的存在起到选择作用。

答案:(1)基因 基因组序列 (2)基因突变 提供原材料 基因频率 (3)基因交流 生殖隔离 (4)选择

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成