2022-2023学年福建省宁德市高一(上)期中历史试卷(C卷)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年福建省宁德市高一(上)期中历史试卷(C卷)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 15:43:37 | ||

图片预览

文档简介

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校

:___________

姓名:

___________

班级:

___________

考号:

___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

绝密★启用前

2022-2023学年福建省宁德市高一(上)期中历史试卷(C卷)

副标题

考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

“考古中国”在2021年3月发布了三星堆遗址的最新考古发现。该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点。这反映了( )

A. 古蜀文化代表中原文化 B. 中华文明多元一体

C. 各地区经济的平衡发展 D. 青铜铸造世界领先

如表为黄帝到春秋战国时期,部落和语言方言的变化情况,部落和语言方言的变化反映了( )

时代 部落 语言方言

黄帝 万国 万语

夏代 诸侯三千 地域性方言

西周 诸侯八百 若干方言区域形成

春秋战国 列国几十 秦代“书同文”

A. 铁犁牛耕技术的普及 B. 华夏认同观念不断发展

C. 方言流传到秦已消失 D. 国家统一趋势不断加强

荀子认为:“墙之外,日不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也。”为达到这种效果,秦始皇采取的措施是( )

A. 设御史大夫 B. 废除丞相 C. 统一度量衡 D. 设置太尉

探究秦朝短命而亡是历代的热点话题。以下是不同时代文人的观点。

作者 观点 出处

贾谊

(前200-前168年) “仁义不施而攻守之势异也” 《过秦论》

杜牧

(803-852年) “使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?” 《阿房宫赋》

苏轼

(1037-1101年) “惟商鞅变法,不顾人言,只能骤至富强,亦召怨天下” 《上神宗皇帝书》

影响以上历史认识的主导因素是( )

A. 思想认同 B. 史料来源 C. 研究视角 D. 主观动机

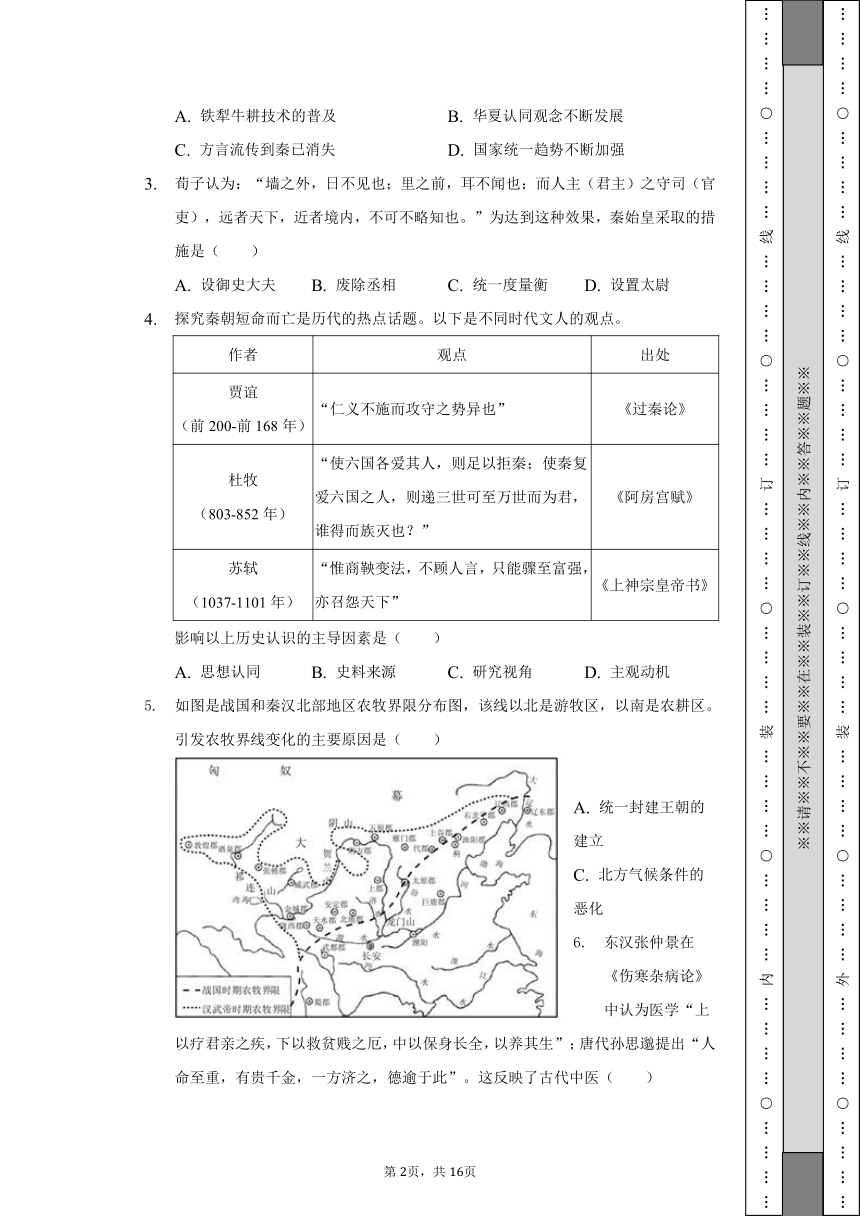

如图是战国和秦汉北部地区农牧界限分布图,该线以北是游牧区,以南是农耕区。引发农牧界线变化的主要原因是( )

A. 统一封建王朝的建立 B. 政府边疆政策的影响

C. 北方气候条件的恶化 D. 文化融合趋势的加强

东汉张仲景在《伤寒杂病论》中认为医学“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”;唐代孙思邈提出“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”。这反映了古代中医( )

A. 区分亲疏贵贱的病患差别 B. 坚持医德至上的价值取向

C. 贯彻医技优先的行医理念 D. 恪守安身立命的职业规范

“南朝多以寒人掌机要”,如帮助皇帝处理日常务的中书通事舍人,处理日常军务的制局监,监管控制出镇州郡的藩王的典签,大都由寒门子弟担任。这一现象从侧面反映出当时( )

A. 科举已取代九品中正制 B. 寒门子弟已成为治国核心

C. 皇帝与士大夫共治天下 D. 世家大族的势力日趋衰落

《元和郡县图志》载:“炀……通济渠……自扬、益、湘,南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”该河道的开通( )

A. 促进了南北经济的发展 B. 导致藩镇割据局面的出现

C. 缓和了隋朝的社会矛盾 D. 淡化了社会门第等级观念

唐朝时期,每一政令的下达,必须经过中书出令、门下审议,尚书执行的程序。然而,由于三省分工不同、观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机。为此创设或事堂宰相集议制度,以救其弊、这就明确( )

A. 三省职权分工不明确 B. 三省六部制不断完善

C. 三省制度强化了相权 D. 尚书省职权进步扩大

下面是20世纪80年代以来,柴达木盆地所出土的南北朝至隋唐时期的文物简况。据此判断,以下说法正确的是( )

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等栗特物品。

A. 唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

B. 柴达木盆地是中西交往的重要通道

C. 佛教必定是经由西域传人中原地区

D. 道教受到当地商人的热烈追捧

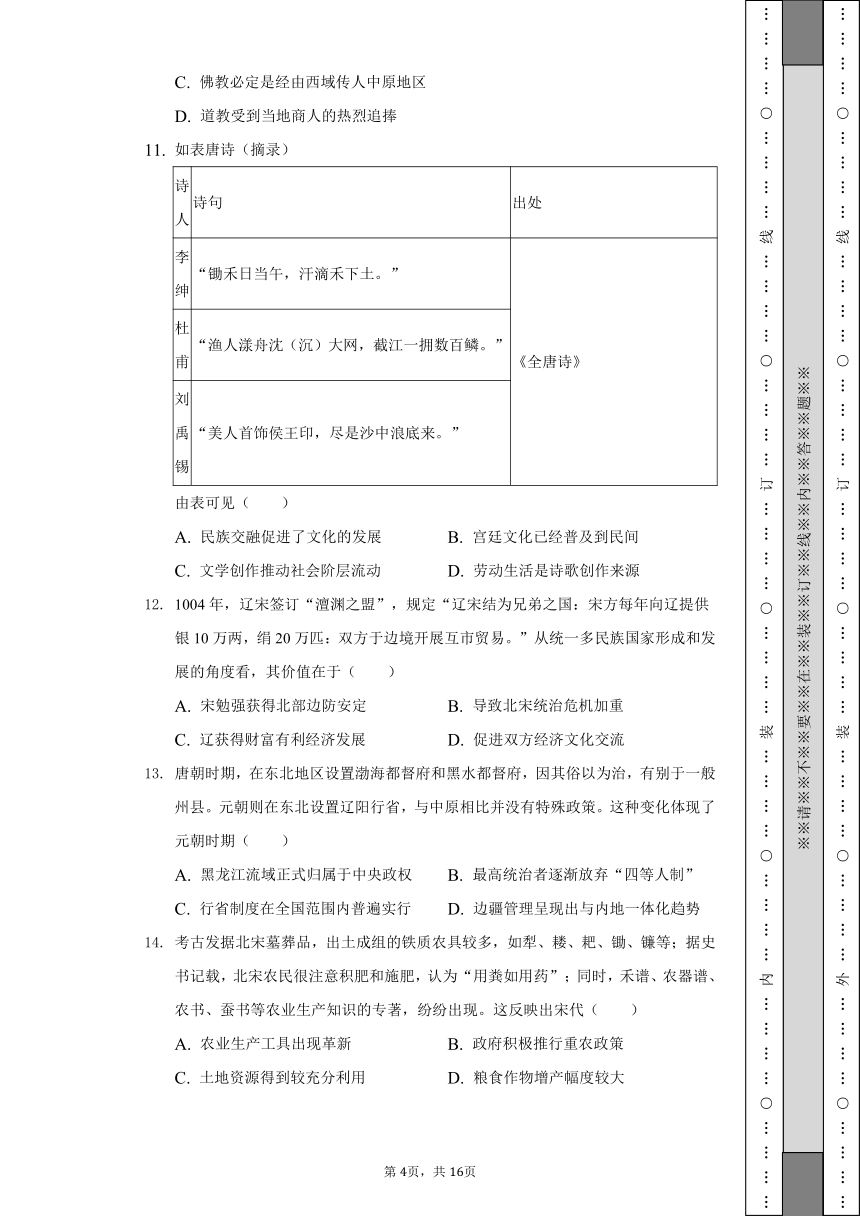

如表唐诗(摘录)

诗人 诗句 出处

李绅 “锄禾日当午,汗滴禾下土。” 《全唐诗》

杜甫 “渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡 “美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”

由表可见( )

A. 民族交融促进了文化的发展 B. 宫廷文化已经普及到民间

C. 文学创作推动社会阶层流动 D. 劳动生活是诗歌创作来源

1004年,辽宋签订“澶渊之盟”,规定“辽宋结为兄弟之国:宋方每年向辽提供银10万两,绢20万匹:双方于边境开展互市贸易。”从统一多民族国家形成和发展的角度看,其价值在于( )

A. 宋勉强获得北部边防安定 B. 导致北宋统治危机加重

C. 辽获得财富有利经济发展 D. 促进双方经济文化交流

唐朝时期,在东北地区设置渤海都督府和黑水都督府,因其俗以为治,有别于一般州县。元朝则在东北设置辽阳行省,与中原相比并没有特殊政策。这种变化体现了元朝时期( )

A. 黑龙江流域正式归属于中央政权 B. 最高统治者逐渐放弃“四等人制”

C. 行省制度在全国范围内普遍实行 D. 边疆管理呈现出与内地一体化趋势

考古发据北宋墓葬品,出土成组的铁质农具较多,如犁、耧、耙、锄、镰等;据史书记载,北宋农民很注意积肥和施肥,认为“用粪如用药”;同时,禾谱、农器谱、农书、蚕书等农业生产知识的专著,纷纷出现。这反映出宋代( )

A. 农业生产工具出现革新 B. 政府积极推行重农政策

C. 土地资源得到较充分利用 D. 粮食作物增产幅度较大

宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济实力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。宋代时常发生榜下择婿之事,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人的女婿。由此可知( )

A. 追名逐利成为社会主流 B. 士人群体的地位急剧下降

C. 传统重农抑商观念被抛弃 D. 经济发展导致观念的变化

朱熹晚年编著的《四书集注》,是对儒家经典的重新诠释,使理学通过四书而深入人心。他注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使“士人的思想”成为“世人的常识”。这反映了( )

A. 朱熹学说成为官方正统思想 B. 朱熹重视理学的普及化、世俗化

C. 朱熹理学强化了等级与秩序 D. 理学的主张“存天理、去人欲”

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

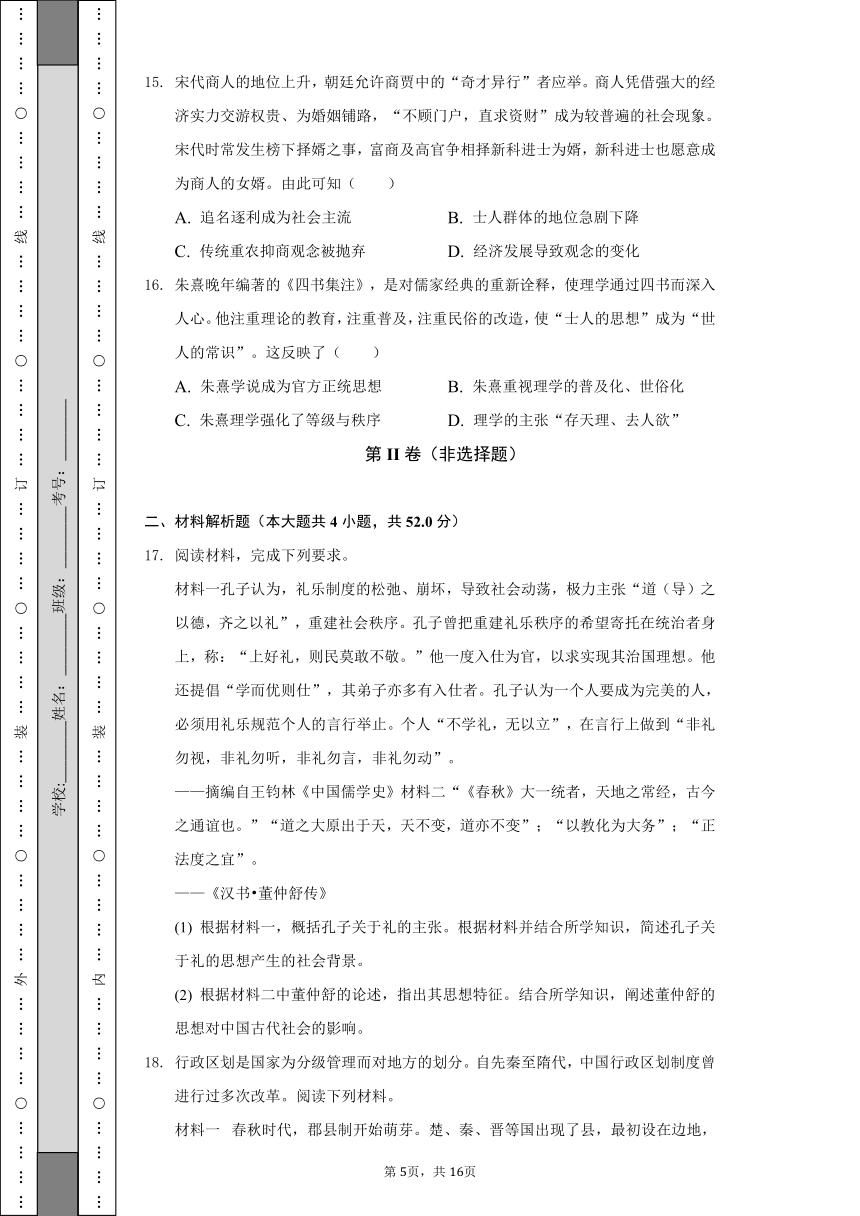

阅读材料,完成下列要求。

材料一孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书 董仲舒传》

(1) 根据材料一,概括孔子关于礼的主张。根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(2) 根据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料。

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

完成下列要求:

(1) 据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。

(2) 据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。

阅读材料,完成下列要求。

材料一可以说宋代“事为之防,曲为之制”的制度创新,在一定意义上突破了儒家性善的藩篱,跳出了所谓“涂之人可以为尧舜”的窠臼,以防止人性缺失作为制度设计的出发点,这在中国传统政治文化上不能不说是一个具有现代政治文明气息的重大突破。

——林建华《从制度创新的角度看宋代的君臣关系》材料二宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》材料三每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代在中央“事为之防,曲为之制”的具体举措。

(2) 根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。结合所学知识,写出支持材料三中“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”这一观点的相关史实。

阅读材料,完成下列问题。

材料

时间(朝代) 事件

公元前356年 秦孝公运用商鞅进行变法

公元前140-前87年(西汉时期) 汉武帝在经济政治等方面采取了一系列

改革措施。

9-23年(王莽新朝时期) 王莽推行一系列改革

490-499年(北魏时期) 北魏孝文帝改革

604-618年(隋炀帝时期) 始建进士科,创立科举制

780年(唐德宗时期) 实行两税法

927-997年(宋太祖太宗时期) 实行崇文抑武政策

927-947年(辽太宗时期) 推行“因俗而治”设置南面官和北面官

1069年(北宋时期) 王安石变法

1271-1294年(元世祖时期) 实行行省制度

选择材料中相互关联的事件,结合所学自定一个你想论述的观点,加以论证、阐述或说明。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】材料“该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点”这体现了中华文明多元特点,故B正确;

材料未涉及古蜀文化,故A错误;

各地区经济的发展情况材料未涉及,故C错误;

青铜铸造技术没有与世界其他地方相比,故D错误。

故选:B。

本题考查三星堆文化,解题的关键信息是“该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点”。

本题为中档题,考查三星堆文化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】D

【解析】从黄帝到春秋战国时期,部落和语言方言的变化的情况可以看出,语言从“万语”到最后秦朝统一文字,反映出统一的趋势,D项正确。 材料没有涉及到生产工具,排除A项;材料强调语言的统一,而不是华夏认同,排除B项;C项太绝对,方言至今还存在,排除。

故选:D。

本题主要考查中华文明的传承与发展。考生可结合中华文明传承与发展的特征及影响进行分析。

本题主要考查中华文明的传承与发展,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料中的“远者天下,近者境内,不可不略知”结合所学知识可知,秦始皇借助御史大夫来监察百官,A项正确;

明太祖废除宰相制度,排除B项;

统一度量衡与材料无关,排除C项;

太尉负责军事,排除D项。

故选:A。

本题考查秦始皇的历史功绩,题干中的关键信息是“远者天下,近者境内,不可不略知”。

本题主要通过秦始皇的历史功绩来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

4.【答案】D

【解析】根据材料可知,西汉贾谊认为秦实施残暴统治是其灭亡原因,以作为汉王朝建立制度、巩固统治的借鉴;唐代杜牧总结了秦朝统治者骄奢亡国的历史教训,向唐朝统治者发出了警告;宋代苏轼《上神宗皇帝书》旨在否定“新法”,即影响历史认识的主导因素是主观动机,故选D项。贾谊、杜牧认为秦朝不施仁义,行暴政而亡国,苏轼认为商鞅变法召怨天下,思想不一致,排除A项;史料来源也是为主观动机服务,排除B项;研究视角从属于文人的主观动机,排除C项。

故选:D。

本题考查史学研究的基本方法,需要考生掌握影响史论的因素分析作答。

本题考查史学研究的基本方法,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】从材料可知,汉武帝统治时期的农牧界线明显北移,这主要是因为汉武帝时期北击匈奴,加强了对北方黄河流域的控制,说明引发农牧界线变化的主要原因是政府边疆政策的影响,B项正确。

统一封建王朝的建立是条件,非引发农牧界线变化的主要原因,排除A项;

农牧界线明显北移说明的是北方气候条件较好,非恶化,排除C项;

“文化融合趋势”是农牧业区交流、交融的结果,排除D项。

故选:B。

本题考查汉武帝的边疆政策。根据图示汉武帝统治时期的农牧界线明显北移的信息及所学汉武帝的边疆政策分析作答。

本题考查汉武帝的边疆政策,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】B

【解析】从材料中的“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“德逾于此”可以看出,东汉张仲景和唐代孙思邈均注重医德,故B正确;

A、D两项与材料内容主旨不符,C项在材料中没有体现,均排除。

故选:B。

本题考查中国古代的科技成就。题干中的关键信息是“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“德逾于此”。

本题主要通过中国古代的科技成就来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】D

【解析】根据材料“南朝多以寒人掌机要”,结合所学知识可知,寒门子弟出任政府官职,有利于庶族地主势力登上历史舞台,也反映了当时世家大族势力的衰落,D选项符合题意;

科举制是在隋朝时期出现的,A选项排除;

B选项说法不符合史实,排除;

皇帝与士大夫共治天下是宋朝政治制度的特点,这和宋朝重文轻武政策有关,与材料无关,C选项排除;

故选:D。

本题关键信息是“南朝多以寒人掌机要”,结合魏晋南北朝时期政治演变进行分析即可。

本题主要考查的是从汉到元政治制度的演变,侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,庶族地主势力登上历史舞台,也间接的反映了世家大族势力的衰落。

8.【答案】A

【解析】根据材料“隋氏作之虽劳,后代实受其利焉”可知,隋炀帝时期开凿了京杭大运河,促进了南北经济的发展,A项正确;

唐安史之乱后出现藩镇割据局面,排除B项;

京杭大运河需要大规模征调民夫服徭役,会激发社会矛盾,排除C项;

科举制淡化了社会门第等级观念,排除D项。

故选:A。

本题考查隋朝的统治,需要考生掌握隋朝大运河的影响。

本题考查隋朝的统治,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

9.【答案】B

【解析】唐朝中枢运行机制中,由于三省分工不同,观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机,为了提高行政效率,创设政事堂宰相集议制度,这体现了三省六部制不断完善,B项正确;

三省职权分工明确,排除A项;

三省制削弱了相权,排除C项;

创设政事堂宰相集议制度不是为了加强尚书职权,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是三省六部制,解答本题的关键是对三省六部制相关知识的把握。

本题主要考查的是三省六部制,考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】由材料可知,柴达木盆地既有来自中原和西藏地区的物品,又有来自西方的物品,这说明柴达木盆地是中西交往的重要通道,故选B项;

公元619年,唐朝设置部州刺史控制青海,到了6世纪中叶,吐蕃松赞干布时期,青海又为吐蕃所管辖,这说明唐朝时期,中央政府并未实现对青海地区全面有效的统治,排除A项;

佛教的传入有陆路又有海路,C项说法过于绝对,排除;

材料提到道教的物品仅为一样,由此无法得知当地商人对道教的态度,排除D项。

故选:B。

本题考查中华文明的传承与发展。解题的关键是看懂表的内容。

本题考查中华文明的传承与发展,中华文化是中华民族的生命命脉,中华文化是中华民族的精神家园,中华文化是中华民族凝聚力和创造力的不竭源泉。

11.【答案】D

【解析】材料中的“锄禾日当午,汗滴禾下土”写的是种田的辛苦,“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞”写的是打鱼,“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”写的是获得首饰印玺的艰难。三者均体现了诗歌创作来源于劳动生活,故D正确。

A、B、C三项说法在材料中没有体现,均不符合,故排除。

故选:D。

本题考查中国古代的文学成就。题干中的关键信息是“锄禾”“漾舟沈(沉)大网”“沙中浪底来”。

本题主要通过唐诗来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】D

【解析】“澶渊之盟“之后,辽宋之间实现了长久的和平,这种和平有助于促进双方的经济文化交流,有利于巩固和促进统一多民族国家的发展,D正确;

A是从澶渊之盟对民族政权当时产生的影响角度分析,而非统一多民族国家角度,不符合题干要求,排除。

B项不是价值,排除;

C与设问“从统一多民族国家形成和发展的角度看”的限定无关,排除。

故选:D。

本题考查多民族政权的并立,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学知识来分析本题。

本题考查多民族政权的并立,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力。考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

13.【答案】D

【解析】据材料可知,唐朝对东北的管理“有别于一般州县”,元朝对东北的管理则是“与中原相比并没有特殊政策”,故D选项正确;

A、B两项都不符合史实,故排除这两项;

西藏地区归宣政院统辖,故排除C选项。

故选:D。

本题考查元朝行省制度,考生可结合材料“有别于一般州县”“与中原相比并没有特殊政策”进行分析。

本题考查元朝行省制度,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

14.【答案】C

【解析】材料信息不止体现了农业生产工具的革新,还体现了农业生产技术的进步和农业知识的总结,排除A;

材料未体现政府积极推动重农抑商政策,排除B;

材料显示出铁制农具,农业生产技术,农业生产知识的总结,这说明宋代时期对于农业生产有了进一步的总结,使土地得到了充分的利用,故C正确;

材料未显示出粮食作物增产幅度,排除D。

故选:C。

本题考查中国古代的小农经济。主要考查小农经济的生产。

解答本题,学生要能整体认知材料,不能断章取义。主要考查学生对材料信息的解读能力。

15.【答案】D

【解析】中国古代自商鞅变法以来,历朝皆实行重农抑商政策,但这一政策在宋朝有所松动,而且社会风气也有所改变,这些都应归功于商品经济的发展,D项正确;

追名逐利成为社会主流说法过于武断,排除A项;

材料的主体并非是士人,也没有涉及士人的地位,排除B项;

抑商政策只是有所松动,并不是传统重农抑商观念被抛弃,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了科举制,考生可结合材料“宋代时常发生榜下择婿之事,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人的女婿”进行分析。

本题主要考查了科举制,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

16.【答案】B

【解析】由材料“使理学通过四书而深入人心”、“注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使士人的思想成为世人的常识”可知朱熹将儒家经典与生活实际相联系,将儒家的伦理道德观念推广到人们的现实生活中,推动理学的普及化、世俗化,故选B项;

南宋以后理学成为官方哲学,排除A项;

朱熹主张三纲五常的封建伦理道德,强化了封建等级秩序,材料强调朱熹对理学思想的普及,排除C项;

“存天理灭人欲”强调天理,也即三纲五常的重要性,以此维护封建等级秩序,材料强调理学思想成为世人常识的普及化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了宋明理学,考生可结合材料“使理学通过四书而深入人心”、“注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使士人的思想成为世人的常识”进行分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

17.【答案】【小题1】主张:重建礼制社会;希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任;积极入仕,以礼治国;人人都践行周礼。

背景:礼乐传统;周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏;思想活跃。

【小题2】主张:强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

影响:儒学正统地位在汉代确立;儒学成为我国封建社会的主流意识形态(儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流);加强了中央集权,维护了统一的多民族国家。

【解析】本题考查孔子和董仲舒的思想。第一问,主张:依据材料一,结合孔子礼的思想内容分析;背景:依据材料一,结合孔子所处的时代背景分析;第二问,主张:依据材料二,结合董仲舒的思想主张分析;影响:结合董仲舒思想的影响分析。

本题考查孔子的思想及其背景、董仲舒的思想及其影响,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

18.【答案】【小题1】演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

【小题2】原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

【小题3】积极作用:有利于中央集权(加强对地方的控制);巩固国家统一;提高了行政效率(减少了管理层次);确立了中国古代行政区划的基本模式。

【解析】1. 本题考查隋以前中国行政区划制度的演变,要求运用所学分析解读材料信息。本小问的演变,依据材料一“战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制”可以得出战国时在边地出现郡县制;“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用”可以得出秦统一后在全国推行郡县制;“到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变”可以得出东汉至南北朝实行州郡县制;结合所学可知,周朝实行分封制;汉初实行郡国并行制。

2. 本题主要考查隋文帝行政区划制度改革的原因及措施,要求运用所学分析解读材料信息。第一小问的原因,依据材料二“南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点”“窃见当今郡县,倍多于古”可以得出地方出现分权倾向;机构设置混乱。第二小问的措施,依据材料二“罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县”可以得出改州郡县制为州县制;合并州县。

3. 本题考查秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用,要求运用所学分析解读材料信息。本小问的积极作用,依据材料一、二,结合所学从加强对地方的控制、巩固国家统一、提高行政效率、确立中国古代行政区划的基本模式等方面分析。

19.【答案】【小题1】举措:枢密院专掌军政;三司专掌财政;增设参知政事为副相;枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

【小题2】表现:农产品商品化;市场类型多样,商品流通范围扩大;纸币的出现与使用;海外贸易发达。

理由:活字印刷术发明;指南针应用于航海事业;火药广泛用于军事上。

【解析】本题主要考查了宋朝商业,第一问要求学生结合宋代在中央“事为之防,曲为之制”的具体举措来分析;第二问结合宋朝商品经济繁荣的表现分析。

本题主要考查了宋朝商业,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】示例:

观点:符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进的动力。

选择的史实:商鞅变法、孝文帝改革、辽太宗设置南面官和北面官、实行行省制度等等。

论述:商鞅变法承认土地私有、允许自由买卖,奖励耕战,建立县制等措施顺应了历史潮流,推动了秦国社会的进步,促进了经济的繁荣,为秦国的崛起奠定了基础。孝文帝改革推行汉化措施,改鲜卑为汉姓,朝中统一说汉话,以汉族服饰取代鲜卑服饰等等,这些措施顺应了北方民族交流交融的历史趋势,大大地缓解了民族矛盾,促进了北魏经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。为了更好的处理各种民族地区事务,针对统治区域内不同社会发展阶段的民族,辽太宗确立了一种“因俗而治”的行政原则,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,依此行成了南北两套行政体系——南北面官。南北面官制有利于中央集权和社会稳定、经济发展。元朝时期,为顺应幅员辽阔的疆域和为对全国实行有效的统治,元实行行省制度。这一制度是自秦开创郡县制以来,地方行政体制的又一重大变革和创新,有利于对元朝辽阔疆域的管辖,特别是对边疆地区的有效管辖,促进了统一多民族国家的发展。

综上所述,改革创新是人类社会克服困难、走向光明的重要途径,是社会发展的强大动力。人类社会中从来没有施之百代而不变的制度,当时再合理的制度,随着时代的变化也会出现问题,改革创新也就成了时代的要求。在历史长河中,符合社会发展规律、顺应历史的改革和创新,一定会推动社会和历史的发展。

【解析】本题属于开放性试题,解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,选择材料中相互关联的事件,结合所学自定论述的观点,加以论证、阐述或说明。表格信息主要体现了我国不同历史时期和朝代采取的措施,涉及了我国政治、经济、赋税体制、思想文化等方面的改革措施,解答时选择自己熟悉的角度,如可以选择符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进动力的角度,结合材料所述的改革推动我国社会经济发展的积极影响角度分析回答;也可以选择不切实际或者加重人民负担的改革也会激化矛盾、引起激烈争议的角度,结合不同时期的改革产生的消极影响角度分析回答。要求,观点明确,史论结合,表述清晰。

本题考查中国历史的重大改革,解题的关键是解读表格信息,选择其中相互关联的事件,如商鞅变法、孝文帝改革、辽太宗设置南面官和北面官、实行行省制度等,从符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进动力的角度提取观点,然后结合所选的改革及其影响分析。

本题考查中国古代重大改革或制度及其影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校

:___________

姓名:

___________

班级:

___________

考号:

___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

绝密★启用前

2022-2023学年福建省宁德市高一(上)期中历史试卷(C卷)

副标题

考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

“考古中国”在2021年3月发布了三星堆遗址的最新考古发现。该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点。这反映了( )

A. 古蜀文化代表中原文化 B. 中华文明多元一体

C. 各地区经济的平衡发展 D. 青铜铸造世界领先

如表为黄帝到春秋战国时期,部落和语言方言的变化情况,部落和语言方言的变化反映了( )

时代 部落 语言方言

黄帝 万国 万语

夏代 诸侯三千 地域性方言

西周 诸侯八百 若干方言区域形成

春秋战国 列国几十 秦代“书同文”

A. 铁犁牛耕技术的普及 B. 华夏认同观念不断发展

C. 方言流传到秦已消失 D. 国家统一趋势不断加强

荀子认为:“墙之外,日不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也。”为达到这种效果,秦始皇采取的措施是( )

A. 设御史大夫 B. 废除丞相 C. 统一度量衡 D. 设置太尉

探究秦朝短命而亡是历代的热点话题。以下是不同时代文人的观点。

作者 观点 出处

贾谊

(前200-前168年) “仁义不施而攻守之势异也” 《过秦论》

杜牧

(803-852年) “使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?” 《阿房宫赋》

苏轼

(1037-1101年) “惟商鞅变法,不顾人言,只能骤至富强,亦召怨天下” 《上神宗皇帝书》

影响以上历史认识的主导因素是( )

A. 思想认同 B. 史料来源 C. 研究视角 D. 主观动机

如图是战国和秦汉北部地区农牧界限分布图,该线以北是游牧区,以南是农耕区。引发农牧界线变化的主要原因是( )

A. 统一封建王朝的建立 B. 政府边疆政策的影响

C. 北方气候条件的恶化 D. 文化融合趋势的加强

东汉张仲景在《伤寒杂病论》中认为医学“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”;唐代孙思邈提出“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”。这反映了古代中医( )

A. 区分亲疏贵贱的病患差别 B. 坚持医德至上的价值取向

C. 贯彻医技优先的行医理念 D. 恪守安身立命的职业规范

“南朝多以寒人掌机要”,如帮助皇帝处理日常务的中书通事舍人,处理日常军务的制局监,监管控制出镇州郡的藩王的典签,大都由寒门子弟担任。这一现象从侧面反映出当时( )

A. 科举已取代九品中正制 B. 寒门子弟已成为治国核心

C. 皇帝与士大夫共治天下 D. 世家大族的势力日趋衰落

《元和郡县图志》载:“炀……通济渠……自扬、益、湘,南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”该河道的开通( )

A. 促进了南北经济的发展 B. 导致藩镇割据局面的出现

C. 缓和了隋朝的社会矛盾 D. 淡化了社会门第等级观念

唐朝时期,每一政令的下达,必须经过中书出令、门下审议,尚书执行的程序。然而,由于三省分工不同、观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机。为此创设或事堂宰相集议制度,以救其弊、这就明确( )

A. 三省职权分工不明确 B. 三省六部制不断完善

C. 三省制度强化了相权 D. 尚书省职权进步扩大

下面是20世纪80年代以来,柴达木盆地所出土的南北朝至隋唐时期的文物简况。据此判断,以下说法正确的是( )

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等栗特物品。

A. 唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

B. 柴达木盆地是中西交往的重要通道

C. 佛教必定是经由西域传人中原地区

D. 道教受到当地商人的热烈追捧

如表唐诗(摘录)

诗人 诗句 出处

李绅 “锄禾日当午,汗滴禾下土。” 《全唐诗》

杜甫 “渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡 “美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”

由表可见( )

A. 民族交融促进了文化的发展 B. 宫廷文化已经普及到民间

C. 文学创作推动社会阶层流动 D. 劳动生活是诗歌创作来源

1004年,辽宋签订“澶渊之盟”,规定“辽宋结为兄弟之国:宋方每年向辽提供银10万两,绢20万匹:双方于边境开展互市贸易。”从统一多民族国家形成和发展的角度看,其价值在于( )

A. 宋勉强获得北部边防安定 B. 导致北宋统治危机加重

C. 辽获得财富有利经济发展 D. 促进双方经济文化交流

唐朝时期,在东北地区设置渤海都督府和黑水都督府,因其俗以为治,有别于一般州县。元朝则在东北设置辽阳行省,与中原相比并没有特殊政策。这种变化体现了元朝时期( )

A. 黑龙江流域正式归属于中央政权 B. 最高统治者逐渐放弃“四等人制”

C. 行省制度在全国范围内普遍实行 D. 边疆管理呈现出与内地一体化趋势

考古发据北宋墓葬品,出土成组的铁质农具较多,如犁、耧、耙、锄、镰等;据史书记载,北宋农民很注意积肥和施肥,认为“用粪如用药”;同时,禾谱、农器谱、农书、蚕书等农业生产知识的专著,纷纷出现。这反映出宋代( )

A. 农业生产工具出现革新 B. 政府积极推行重农政策

C. 土地资源得到较充分利用 D. 粮食作物增产幅度较大

宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济实力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。宋代时常发生榜下择婿之事,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人的女婿。由此可知( )

A. 追名逐利成为社会主流 B. 士人群体的地位急剧下降

C. 传统重农抑商观念被抛弃 D. 经济发展导致观念的变化

朱熹晚年编著的《四书集注》,是对儒家经典的重新诠释,使理学通过四书而深入人心。他注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使“士人的思想”成为“世人的常识”。这反映了( )

A. 朱熹学说成为官方正统思想 B. 朱熹重视理学的普及化、世俗化

C. 朱熹理学强化了等级与秩序 D. 理学的主张“存天理、去人欲”

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书 董仲舒传》

(1) 根据材料一,概括孔子关于礼的主张。根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(2) 根据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料。

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

完成下列要求:

(1) 据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。

(2) 据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。

阅读材料,完成下列要求。

材料一可以说宋代“事为之防,曲为之制”的制度创新,在一定意义上突破了儒家性善的藩篱,跳出了所谓“涂之人可以为尧舜”的窠臼,以防止人性缺失作为制度设计的出发点,这在中国传统政治文化上不能不说是一个具有现代政治文明气息的重大突破。

——林建华《从制度创新的角度看宋代的君臣关系》材料二宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》材料三每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代在中央“事为之防,曲为之制”的具体举措。

(2) 根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。结合所学知识,写出支持材料三中“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”这一观点的相关史实。

阅读材料,完成下列问题。

材料

时间(朝代) 事件

公元前356年 秦孝公运用商鞅进行变法

公元前140-前87年(西汉时期) 汉武帝在经济政治等方面采取了一系列

改革措施。

9-23年(王莽新朝时期) 王莽推行一系列改革

490-499年(北魏时期) 北魏孝文帝改革

604-618年(隋炀帝时期) 始建进士科,创立科举制

780年(唐德宗时期) 实行两税法

927-997年(宋太祖太宗时期) 实行崇文抑武政策

927-947年(辽太宗时期) 推行“因俗而治”设置南面官和北面官

1069年(北宋时期) 王安石变法

1271-1294年(元世祖时期) 实行行省制度

选择材料中相互关联的事件,结合所学自定一个你想论述的观点,加以论证、阐述或说明。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】材料“该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点”这体现了中华文明多元特点,故B正确;

材料未涉及古蜀文化,故A错误;

各地区经济的发展情况材料未涉及,故C错误;

青铜铸造技术没有与世界其他地方相比,故D错误。

故选:B。

本题考查三星堆文化,解题的关键信息是“该遗址出土的部分青铜器具有中原殷商文化和长江中游地区的文化特点,另一部分的青铜神树、纵目青铜面具等具有古蜀文化的特点”。

本题为中档题,考查三星堆文化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】D

【解析】从黄帝到春秋战国时期,部落和语言方言的变化的情况可以看出,语言从“万语”到最后秦朝统一文字,反映出统一的趋势,D项正确。 材料没有涉及到生产工具,排除A项;材料强调语言的统一,而不是华夏认同,排除B项;C项太绝对,方言至今还存在,排除。

故选:D。

本题主要考查中华文明的传承与发展。考生可结合中华文明传承与发展的特征及影响进行分析。

本题主要考查中华文明的传承与发展,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料中的“远者天下,近者境内,不可不略知”结合所学知识可知,秦始皇借助御史大夫来监察百官,A项正确;

明太祖废除宰相制度,排除B项;

统一度量衡与材料无关,排除C项;

太尉负责军事,排除D项。

故选:A。

本题考查秦始皇的历史功绩,题干中的关键信息是“远者天下,近者境内,不可不略知”。

本题主要通过秦始皇的历史功绩来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

4.【答案】D

【解析】根据材料可知,西汉贾谊认为秦实施残暴统治是其灭亡原因,以作为汉王朝建立制度、巩固统治的借鉴;唐代杜牧总结了秦朝统治者骄奢亡国的历史教训,向唐朝统治者发出了警告;宋代苏轼《上神宗皇帝书》旨在否定“新法”,即影响历史认识的主导因素是主观动机,故选D项。贾谊、杜牧认为秦朝不施仁义,行暴政而亡国,苏轼认为商鞅变法召怨天下,思想不一致,排除A项;史料来源也是为主观动机服务,排除B项;研究视角从属于文人的主观动机,排除C项。

故选:D。

本题考查史学研究的基本方法,需要考生掌握影响史论的因素分析作答。

本题考查史学研究的基本方法,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】从材料可知,汉武帝统治时期的农牧界线明显北移,这主要是因为汉武帝时期北击匈奴,加强了对北方黄河流域的控制,说明引发农牧界线变化的主要原因是政府边疆政策的影响,B项正确。

统一封建王朝的建立是条件,非引发农牧界线变化的主要原因,排除A项;

农牧界线明显北移说明的是北方气候条件较好,非恶化,排除C项;

“文化融合趋势”是农牧业区交流、交融的结果,排除D项。

故选:B。

本题考查汉武帝的边疆政策。根据图示汉武帝统治时期的农牧界线明显北移的信息及所学汉武帝的边疆政策分析作答。

本题考查汉武帝的边疆政策,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】B

【解析】从材料中的“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“德逾于此”可以看出,东汉张仲景和唐代孙思邈均注重医德,故B正确;

A、D两项与材料内容主旨不符,C项在材料中没有体现,均排除。

故选:B。

本题考查中国古代的科技成就。题干中的关键信息是“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“德逾于此”。

本题主要通过中国古代的科技成就来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】D

【解析】根据材料“南朝多以寒人掌机要”,结合所学知识可知,寒门子弟出任政府官职,有利于庶族地主势力登上历史舞台,也反映了当时世家大族势力的衰落,D选项符合题意;

科举制是在隋朝时期出现的,A选项排除;

B选项说法不符合史实,排除;

皇帝与士大夫共治天下是宋朝政治制度的特点,这和宋朝重文轻武政策有关,与材料无关,C选项排除;

故选:D。

本题关键信息是“南朝多以寒人掌机要”,结合魏晋南北朝时期政治演变进行分析即可。

本题主要考查的是从汉到元政治制度的演变,侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,庶族地主势力登上历史舞台,也间接的反映了世家大族势力的衰落。

8.【答案】A

【解析】根据材料“隋氏作之虽劳,后代实受其利焉”可知,隋炀帝时期开凿了京杭大运河,促进了南北经济的发展,A项正确;

唐安史之乱后出现藩镇割据局面,排除B项;

京杭大运河需要大规模征调民夫服徭役,会激发社会矛盾,排除C项;

科举制淡化了社会门第等级观念,排除D项。

故选:A。

本题考查隋朝的统治,需要考生掌握隋朝大运河的影响。

本题考查隋朝的统治,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

9.【答案】B

【解析】唐朝中枢运行机制中,由于三省分工不同,观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机,为了提高行政效率,创设政事堂宰相集议制度,这体现了三省六部制不断完善,B项正确;

三省职权分工明确,排除A项;

三省制削弱了相权,排除C项;

创设政事堂宰相集议制度不是为了加强尚书职权,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是三省六部制,解答本题的关键是对三省六部制相关知识的把握。

本题主要考查的是三省六部制,考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】由材料可知,柴达木盆地既有来自中原和西藏地区的物品,又有来自西方的物品,这说明柴达木盆地是中西交往的重要通道,故选B项;

公元619年,唐朝设置部州刺史控制青海,到了6世纪中叶,吐蕃松赞干布时期,青海又为吐蕃所管辖,这说明唐朝时期,中央政府并未实现对青海地区全面有效的统治,排除A项;

佛教的传入有陆路又有海路,C项说法过于绝对,排除;

材料提到道教的物品仅为一样,由此无法得知当地商人对道教的态度,排除D项。

故选:B。

本题考查中华文明的传承与发展。解题的关键是看懂表的内容。

本题考查中华文明的传承与发展,中华文化是中华民族的生命命脉,中华文化是中华民族的精神家园,中华文化是中华民族凝聚力和创造力的不竭源泉。

11.【答案】D

【解析】材料中的“锄禾日当午,汗滴禾下土”写的是种田的辛苦,“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞”写的是打鱼,“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”写的是获得首饰印玺的艰难。三者均体现了诗歌创作来源于劳动生活,故D正确。

A、B、C三项说法在材料中没有体现,均不符合,故排除。

故选:D。

本题考查中国古代的文学成就。题干中的关键信息是“锄禾”“漾舟沈(沉)大网”“沙中浪底来”。

本题主要通过唐诗来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】D

【解析】“澶渊之盟“之后,辽宋之间实现了长久的和平,这种和平有助于促进双方的经济文化交流,有利于巩固和促进统一多民族国家的发展,D正确;

A是从澶渊之盟对民族政权当时产生的影响角度分析,而非统一多民族国家角度,不符合题干要求,排除。

B项不是价值,排除;

C与设问“从统一多民族国家形成和发展的角度看”的限定无关,排除。

故选:D。

本题考查多民族政权的并立,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学知识来分析本题。

本题考查多民族政权的并立,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力。考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

13.【答案】D

【解析】据材料可知,唐朝对东北的管理“有别于一般州县”,元朝对东北的管理则是“与中原相比并没有特殊政策”,故D选项正确;

A、B两项都不符合史实,故排除这两项;

西藏地区归宣政院统辖,故排除C选项。

故选:D。

本题考查元朝行省制度,考生可结合材料“有别于一般州县”“与中原相比并没有特殊政策”进行分析。

本题考查元朝行省制度,既考查了考生对材料的理解能力,也考查了考生对基础知识的识记能力,属于一道典型试题。

14.【答案】C

【解析】材料信息不止体现了农业生产工具的革新,还体现了农业生产技术的进步和农业知识的总结,排除A;

材料未体现政府积极推动重农抑商政策,排除B;

材料显示出铁制农具,农业生产技术,农业生产知识的总结,这说明宋代时期对于农业生产有了进一步的总结,使土地得到了充分的利用,故C正确;

材料未显示出粮食作物增产幅度,排除D。

故选:C。

本题考查中国古代的小农经济。主要考查小农经济的生产。

解答本题,学生要能整体认知材料,不能断章取义。主要考查学生对材料信息的解读能力。

15.【答案】D

【解析】中国古代自商鞅变法以来,历朝皆实行重农抑商政策,但这一政策在宋朝有所松动,而且社会风气也有所改变,这些都应归功于商品经济的发展,D项正确;

追名逐利成为社会主流说法过于武断,排除A项;

材料的主体并非是士人,也没有涉及士人的地位,排除B项;

抑商政策只是有所松动,并不是传统重农抑商观念被抛弃,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了科举制,考生可结合材料“宋代时常发生榜下择婿之事,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人的女婿”进行分析。

本题主要考查了科举制,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

16.【答案】B

【解析】由材料“使理学通过四书而深入人心”、“注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使士人的思想成为世人的常识”可知朱熹将儒家经典与生活实际相联系,将儒家的伦理道德观念推广到人们的现实生活中,推动理学的普及化、世俗化,故选B项;

南宋以后理学成为官方哲学,排除A项;

朱熹主张三纲五常的封建伦理道德,强化了封建等级秩序,材料强调朱熹对理学思想的普及,排除C项;

“存天理灭人欲”强调天理,也即三纲五常的重要性,以此维护封建等级秩序,材料强调理学思想成为世人常识的普及化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了宋明理学,考生可结合材料“使理学通过四书而深入人心”、“注重理论的教育,注重普及,注重民俗的改造,使士人的思想成为世人的常识”进行分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

17.【答案】【小题1】主张:重建礼制社会;希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任;积极入仕,以礼治国;人人都践行周礼。

背景:礼乐传统;周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏;思想活跃。

【小题2】主张:强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

影响:儒学正统地位在汉代确立;儒学成为我国封建社会的主流意识形态(儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流);加强了中央集权,维护了统一的多民族国家。

【解析】本题考查孔子和董仲舒的思想。第一问,主张:依据材料一,结合孔子礼的思想内容分析;背景:依据材料一,结合孔子所处的时代背景分析;第二问,主张:依据材料二,结合董仲舒的思想主张分析;影响:结合董仲舒思想的影响分析。

本题考查孔子的思想及其背景、董仲舒的思想及其影响,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

18.【答案】【小题1】演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

【小题2】原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

【小题3】积极作用:有利于中央集权(加强对地方的控制);巩固国家统一;提高了行政效率(减少了管理层次);确立了中国古代行政区划的基本模式。

【解析】1. 本题考查隋以前中国行政区划制度的演变,要求运用所学分析解读材料信息。本小问的演变,依据材料一“战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制”可以得出战国时在边地出现郡县制;“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用”可以得出秦统一后在全国推行郡县制;“到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变”可以得出东汉至南北朝实行州郡县制;结合所学可知,周朝实行分封制;汉初实行郡国并行制。

2. 本题主要考查隋文帝行政区划制度改革的原因及措施,要求运用所学分析解读材料信息。第一小问的原因,依据材料二“南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点”“窃见当今郡县,倍多于古”可以得出地方出现分权倾向;机构设置混乱。第二小问的措施,依据材料二“罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县”可以得出改州郡县制为州县制;合并州县。

3. 本题考查秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用,要求运用所学分析解读材料信息。本小问的积极作用,依据材料一、二,结合所学从加强对地方的控制、巩固国家统一、提高行政效率、确立中国古代行政区划的基本模式等方面分析。

19.【答案】【小题1】举措:枢密院专掌军政;三司专掌财政;增设参知政事为副相;枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

【小题2】表现:农产品商品化;市场类型多样,商品流通范围扩大;纸币的出现与使用;海外贸易发达。

理由:活字印刷术发明;指南针应用于航海事业;火药广泛用于军事上。

【解析】本题主要考查了宋朝商业,第一问要求学生结合宋代在中央“事为之防,曲为之制”的具体举措来分析;第二问结合宋朝商品经济繁荣的表现分析。

本题主要考查了宋朝商业,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】示例:

观点:符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进的动力。

选择的史实:商鞅变法、孝文帝改革、辽太宗设置南面官和北面官、实行行省制度等等。

论述:商鞅变法承认土地私有、允许自由买卖,奖励耕战,建立县制等措施顺应了历史潮流,推动了秦国社会的进步,促进了经济的繁荣,为秦国的崛起奠定了基础。孝文帝改革推行汉化措施,改鲜卑为汉姓,朝中统一说汉话,以汉族服饰取代鲜卑服饰等等,这些措施顺应了北方民族交流交融的历史趋势,大大地缓解了民族矛盾,促进了北魏经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。为了更好的处理各种民族地区事务,针对统治区域内不同社会发展阶段的民族,辽太宗确立了一种“因俗而治”的行政原则,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,依此行成了南北两套行政体系——南北面官。南北面官制有利于中央集权和社会稳定、经济发展。元朝时期,为顺应幅员辽阔的疆域和为对全国实行有效的统治,元实行行省制度。这一制度是自秦开创郡县制以来,地方行政体制的又一重大变革和创新,有利于对元朝辽阔疆域的管辖,特别是对边疆地区的有效管辖,促进了统一多民族国家的发展。

综上所述,改革创新是人类社会克服困难、走向光明的重要途径,是社会发展的强大动力。人类社会中从来没有施之百代而不变的制度,当时再合理的制度,随着时代的变化也会出现问题,改革创新也就成了时代的要求。在历史长河中,符合社会发展规律、顺应历史的改革和创新,一定会推动社会和历史的发展。

【解析】本题属于开放性试题,解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,选择材料中相互关联的事件,结合所学自定论述的观点,加以论证、阐述或说明。表格信息主要体现了我国不同历史时期和朝代采取的措施,涉及了我国政治、经济、赋税体制、思想文化等方面的改革措施,解答时选择自己熟悉的角度,如可以选择符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进动力的角度,结合材料所述的改革推动我国社会经济发展的积极影响角度分析回答;也可以选择不切实际或者加重人民负担的改革也会激化矛盾、引起激烈争议的角度,结合不同时期的改革产生的消极影响角度分析回答。要求,观点明确,史论结合,表述清晰。

本题考查中国历史的重大改革,解题的关键是解读表格信息,选择其中相互关联的事件,如商鞅变法、孝文帝改革、辽太宗设置南面官和北面官、实行行省制度等,从符合社会发展规律、顺应历史的改革创新是推动社会前进动力的角度提取观点,然后结合所选的改革及其影响分析。

本题考查中国古代重大改革或制度及其影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录