高中语文统编版选择性必修中册11.2《五代史 伶官传序》(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册11.2《五代史 伶官传序》(共40张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 18:49:48 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

五

代

史伶官传序

统编版选择性必修中册第三单元

夫祸患常积于忽微

而智勇多困于所溺

欧阳修

学习

目标

壹

了解欧阳修及《新五代史》,

了解唐末五代及北宋的历史背景。

贰

叁

肆

掌握文中涉及的文言知识,

积累文言实词、虚词及特殊句式。

学习以史鉴今、对比论证的手法,

体会文章的论证美。

理解史家评价,把握作者观点,

认识“劳逸可以兴国,逸豫可以亡身”等道理。

目录

壹

叁

贰

肆

走近作者

识人论世

文言落实

文本研读

壹

走近作者

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修

字永叔,号醉翁,晚号“六一居士”

江南西路 吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,常以“庐陵欧阳修”自居

北宋政治家、文学家

曾任翰林学士、枢密副使、参知政事等,谥号“文忠”,世称“欧阳文忠公”。

(1007.8.6-1072.9.22)

客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖

与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。

欧阳修是宋朝第一位诗、词、文兼擅长的大文学家,同时他又是一位在史学、经学、目录学等学术领域中颇有造诣的学问家,他还是文物考古的先驱者之一。

论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白。——苏轼

1.走近作者

《五代史伶官传序》

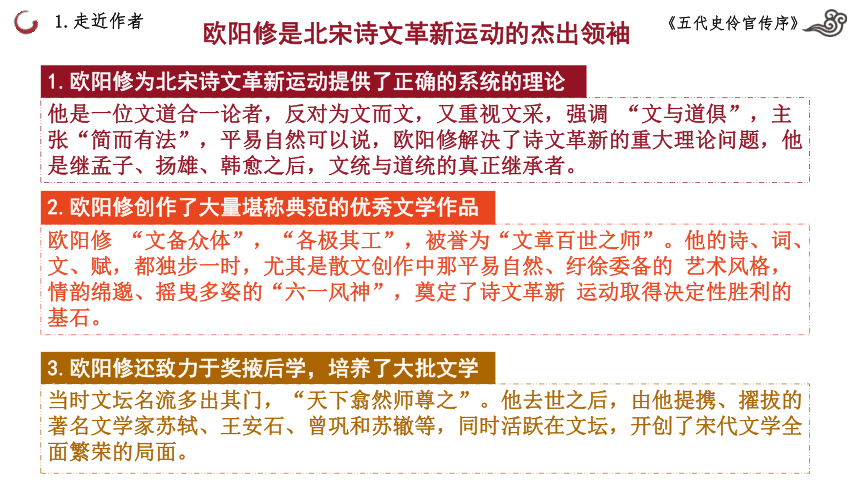

欧阳修是北宋诗文革新运动的杰出领袖

1.欧阳修为北宋诗文革新运动提供了正确的系统的理论

他是一位文道合一论者,反对为文而文,又重视文采,强调 “文与道倶”,主张“简而有法”,平易自然可以说,欧阳修解决了诗文革新的重大理论问题,他是继孟子、扬雄、韩愈之后,文统与道统的真正继承者。

2.欧阳修创作了大量堪称典范的优秀文学作品

欧阳修 “文备众体”,“各极其工”,被誉为“文章百世之师”。他的诗、词、 文、赋,都独步一时,尤其是散文创作中那平易自然、纡徐委备的 艺术风格,情韵绵邈、摇曳多姿的“六一风神”,奠定了诗文革新 运动取得决定性胜利的基石。

3.欧阳修还致力于奖掖后学,培养了大批文学新秀

当时文坛名流多出其门,“天下翕然师尊之”。他去世之后,由他提携、擢拔的著名文学家苏轼、王安石、曾巩和苏辙等,同时活跃在文坛,开创了宋代文学全面繁荣的局面。

1.走近作者

《五代史伶官传序》

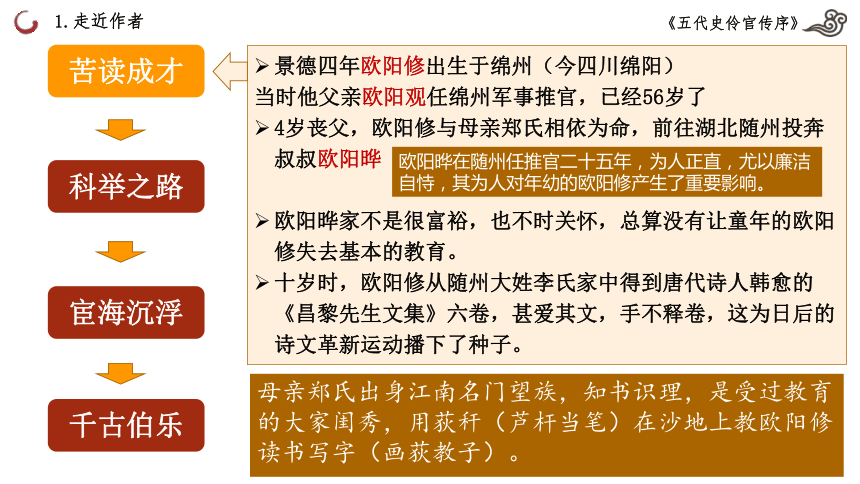

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

母亲郑氏出身江南名门望族,知书识理,是受过教育的大家闺秀,用荻秆(芦杆当笔)在沙地上教欧阳修读书写字(画荻教子)。

景德四年欧阳修出生于绵州(今四川绵阳)

当时他父亲欧阳观任绵州军事推官,已经56岁了

4岁丧父,欧阳修与母亲郑氏相依为命,前往湖北随州投奔叔叔欧阳晔

欧阳晔家不是很富裕,也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。

十岁时,欧阳修从随州大姓李氏家中得到唐代诗人韩愈的《昌黎先生文集》六卷,甚爱其文,手不释卷,这为日后的诗文革新运动播下了种子。

欧阳晔在随州任推官二十五年,为人正直,尤以廉洁自恃,其为人对年幼的欧阳修产生了重要影响。

1.走近作者

《五代史伶官传序》

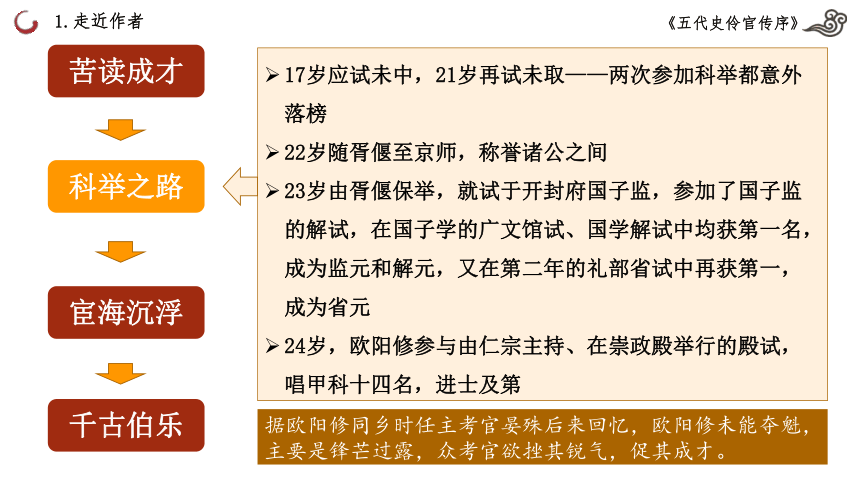

据欧阳修同乡时任主考官晏殊后来回忆,欧阳修未能夺魁,主要是锋芒过露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

17岁应试未中,21岁再试未取——两次参加科举都意外落榜

22岁随胥偃至京师,称誉诸公之间

23岁由胥偃保举,就试于开封府国子监,参加了国子监的解试,在国子学的广文馆试、国学解试中均获第一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元

24岁,欧阳修参与由仁宗主持、在崇政殿举行的殿试,唱甲科十四名,进士及第

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

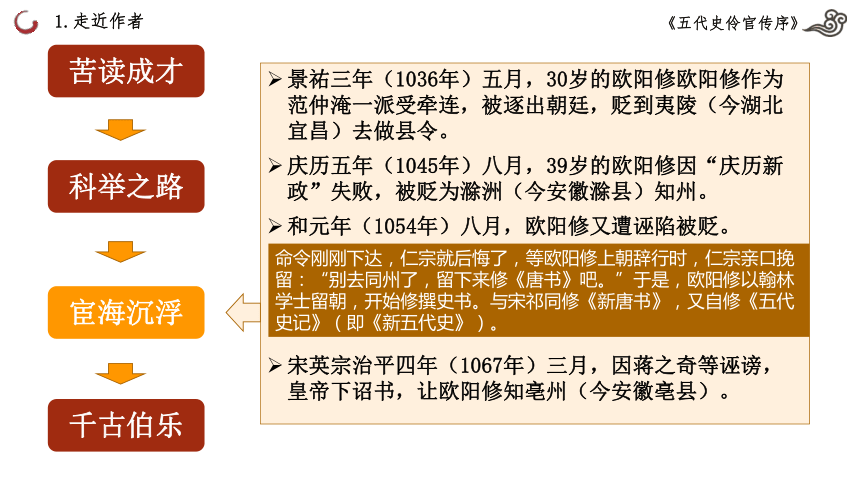

景祐三年(1036年)五月,30岁的欧阳修欧阳修作为范仲淹一派受牵连,被逐出朝廷,贬到夷陵(今湖北宜昌)去做县令。

庆历五年(1045年)八月,39岁的欧阳修因“庆历新政”失败,被贬为滁洲(今安徽滁县)知州。

和元年(1054年)八月,欧阳修又遭诬陷被贬。

宋英宗治平四年(1067年)三月,因蒋之奇等诬谤,皇帝下诏书,让欧阳修知亳州(今安徽亳县)。

命令刚刚下达,仁宗就后悔了,等欧阳修上朝辞行时,仁宗亲口挽留:“别去同州了,留下来修《唐书》吧。”于是,欧阳修以翰林学士留朝,开始修撰史书。与宋祁同修《新唐书》,又自修《五代史记》(即《新五代史》)。

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

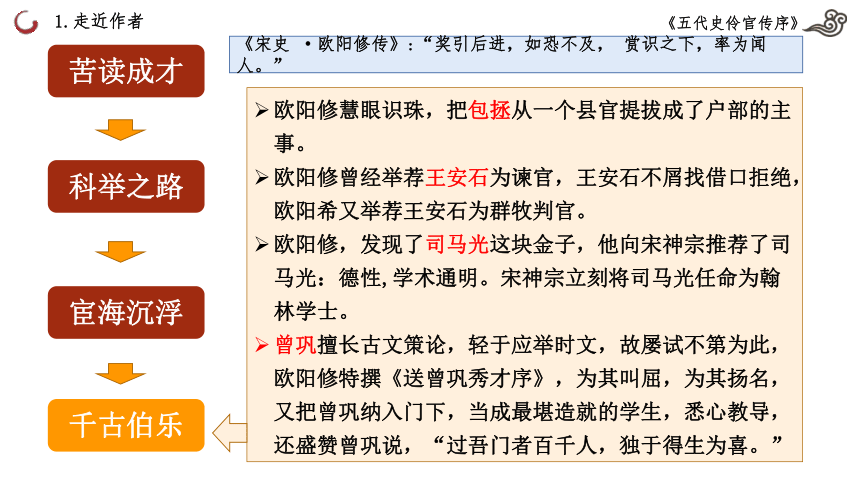

《宋史 ·欧阳修传》:“奖引后进,如恐不及, 赏识之下,率为闻人。”

欧阳修慧眼识珠,把包拯从一个县官提拔成了户部的主事。

欧阳修曾经举荐王安石为谏官,王安石不屑找借口拒绝,欧阳希又举荐王安石为群牧判官。

欧阳修,发现了司马光这块金子,他向宋神宗推荐了司马光:德性,学术通明。宋神宗立刻将司马光任命为翰林学士。

曾巩擅长古文策论,轻于应举时文,故屡试不第为此,欧阳修特撰《送曾巩秀才序》,为其叫屈,为其扬名,又把曾巩纳入门下,当成最堪造就的学生,悉心教导,还盛赞曾巩说,“过吾门者百千人,独于得生为喜。”

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修担任主考的北宋嘉佑二年——千年进士第一榜

政治角度

蜀党领袖苏轼、苏辙

朔党领袖梁焘

变法派骨干吕惠卿、曾布、蒋之奇、林希等人

文学角度

“唐宋八大家”(宋代六家):苏轼、苏辙、曾巩

经学角度

洛学鼻祖程颢及其弟子朱光庭

关学开创者张载及其弟子吕大钧

蜀学代表二苏兄弟

《宋史》有传的24人:章衡、窦卞、罗恺、邓考甫、王回、王韶、王无咎、吕惠卿、刘库、刘元瑜、苏轼、苏辙、郑雍、林希、梁焘、曾巩、曾布、程颢、蒋之奇、杨汲、张载、张璪、章惇、朱光庭。

任宰执的9人:王韶、郑雍、梁焘、吕惠卿、苏辙、林希、曾布、张璪、章惇。

人才辈出

星光璀璨

各领风骚

贰

识人论世

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

2.识人论世

《五代史伶官传序》

唐朝灭亡之后,在中原地区相继出现了定都于开封和洛阳的后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代。

这是我国历史上的一个动荡时期,在短短的五十三年间,先后换了四姓十四个国君。

篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频繁,后唐庄宗就是被杀的一个。

五代(907--960)

《五代史伶官传序》

2.识人论世

后唐庄宗李存勖(885年-926年)

既是一代枭雄,又是一个悲剧人物

他于五代纷扰之时,以雄霸夺得天下,但不能守住天下。在位三年,在施政上没有任何建树,相反,犯下许多致命的错误,重蹈了被其灭亡的后梁和蜀国的覆辙,以致政权旋得旋失。

史书说,李存勖的骤胜骤败,“足为万世之炯戒”

《五代史伶官传序》

2.识人论世

自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。

他爱读《春秋》,略通微言大义,而且精擅音律,可谓文武双全。

家世出身

出身于西突厥沙陀部,本姓朱邪,世为沙陀酋长。

因祖父朱邪赤心镇压庞勋兵变有功,被唐朝皇帝赐为李姓,编入宗室谱籍。

11岁就初登沙场,长年追随父亲左右,不但骁勇善战、胆识过人,而且遇事心思缜密、善于谋划。

朱温哀叹:“生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!”

唐昭宗称赞少年时的李存勖:“此子可亚其父。”

父亲李克用,建立河东割据势力(晋国),与控制中原地区的梁王朱温为争夺中原霸权,进行了二十余年的梁晋争霸战争,几度被困,常陷窘境。李存勖刚刚上位之时,就以奇兵突击的方式在潞州三垂冈打了个大胜仗,击溃梁军主力十万大军。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

一时功业

李存勖遵循父亲遗嘱,平桀燕、败契丹、灭后梁,建立后唐,又吞并岐国,灭亡前蜀,取得凤翔、汉中及两川。

在位三年却不思进取,沉湎声色,加上不会用人,又纵容皇后干政,重用那些伶人、宦官,因疑心太重,猜忌杀了很多功臣。

又因皇后贪财,于是,便横征暴敛,收刮民脂民膏,导致百姓困苦,民心尽失。

同光四年(926年),因部下叛变,被乱箭射死,年仅43岁。

《五代史伶官传序》

2.识人论世

戏子皇帝

李存勖精通音律,又能谱制乐曲,常常和伶人们一起上台演出,描画着油彩,丝毫不比那些职业伶人逊色。他对此颇为得意,自取伶名“李天下”。

常常粉墨登场,不理朝政

伶人仗势欺人,群臣敢怒而不敢言

置身经百战的将士于不顾,封身无寸功的伶人当刺史

2.识人论世

《五代史伶官传序》

李存勖曾经与众伶人戏子在庭堂中戏玩,四面看看大叫说:"李天下,李天下在哪里 "敬新磨(宠信的一伶人)立刻向前用手抽打他脸颊。李存勖变了脸色,左右都害怕,各个伶人戏子也非常害怕,一块抓起新磨责问说: "你怎么抽打皇上的脸颊 "新磨回答说:"李天下,只有一个人,你又叫谁呢 "于是左右都笑,李存勖大喜,重重地赏赐新磨。

身为皇帝被一介伶人扇耳光,这种伤雅、伤礼、伤法的举动,不罚反赏,令人唏嘘。

李存勖早前有一个非常喜爱的伶人叫周匝,被梁军俘虏。后来他灭掉梁进入梁的都城汴京把周匝救了回来。李存勖非常高兴,问周匝何以安然无恙。周匝说,多亏教坊使陈俊、内园栽接使储德源保护,请天子封他们当刺史,以酬谢他们的恩情。李存勖二话不说,竟然当场应允。

一州刺史是非常重要的地方官,李存勖如此草率行事,可见伶人在他心中的分量。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

正是因为庄宗的宠幸,这些伶人做了高官,出入宫廷,作威作福,致使朝政日益败坏。

公元926年,李克用的养子李嗣源叛变,率兵杀到洛阳,宫中先自乱了起来。李存勖从伶人中提拔起来的亲军将领郭从谦率兵造反,进攻皇宫,李存勖在混战之中被流矢射中身亡,王全斌将其扶至绛霄殿,渴懑求饮,宦官奉进酪浆,喝完一杯,遽尔殒命。王全斌大恸而去。一名伶人拣丢弃的乐器放在存勗尸体上,点火焚尸,史称“兴教门之变”。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

本文是欧阳修为《新五代史 伶官传》所作的序言。

解 题

伶 官 传 序

史载,黄帝时,伶伦造音乐,后称乐官为“伶官”。后来也将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为“伶人”。

伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,也就是说伶人都必须列入专门的户籍,且他们的后代世世代代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

解 题

伶 官 传 序

《伶官传》是一篇合传,除了写敬新磨善于讽谏外,着重记述了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦三人祸国乱政的史实,

庄宗喜欢打猎。一次去中牟县打猎时,庄宗的马践踏了百姓种的田地。中牟的县令非常急切地挡住了庄宗的坐骑,向庄宗进谏,为百姓请求不要践踏庄稼,庄宗很生气,呵斥县令让他走开,想要马上杀了他。乐工敬新磨知道这样做不合适,就率领乐工们跑着去追赶县令,把他捉拿到庄宗的马前,责备他说:“你当县令,难道不知道我们皇上喜欢打猎吗?为什么还要让老百姓种庄稼来交纳赋税呢?为什么不使你的百姓饿着肚子交出这块土地,来供我们的皇帝纵情打猎呢?你犯的罪该判死刑!”于是上前请庄宗赶快行刑,众乐工也随之共同附和。庄宗大笑,县令因此得以免罪而离去。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

伶 官 传 序

解 题

一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

欧阳修希望通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

后唐庄宗李存勖称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”。被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑,后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵。而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

这时正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。社会上的各种矛盾日趋尖锐,到了仁宗庆历初年,以王伦、李海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又侵扰西北边境,屡败宋军。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。欧阳修、范仲淹等人针对当时的敝政,力图实行政治改革,以挽救北宋王朝的危机却接二连三地遭到当权派的打击。

在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代惨痛历史即将重演。而宋太祖时薛居正奉命主修的 《旧五代史》 又 “繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是自己动手,撰成了七十四卷的 《新五代史》。

写作背景

叁

文言落实

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

3.文言落实

《五代史伶官传序》

①呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

虽然

<副>表示反诘,难道

a→v

推其根本

……的原因

提出观点:

列举事实:

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

盛衰之理,虽曰天命,实乃人事也。

庄宗得天下与失天下

古:<连>和+<代>他

今:<连>比较两方面的利害得失而决定取舍时,表示否定或舍弃的一面

古:人的原因,主要指政治上的得失

今:事理人情;关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

3.文言落实

选择性必修中册第11课《伶官传序》

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,

②世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:

sh

箭

“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。

判断句:……,……也

登上帝王或诸侯的位置→扶持

判断句:<主>,<谓>。(都是名词)

此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”

判断句:

……,……也

<语气副>表祈使

<代>你(的)、你们(的)

遗憾

毋

祖庙

古:属官

今:干某项事业

于

祭告(鬼神)

3.文言落实

《五代史伶官传序》

太庙是中国古代皇帝的祖庙。太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。太庙最初时供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

庙

牢

本义指关牲畜的栏圈。因为古代祭祀所用牺牲(猪牛羊等),行祭前需先饲养于牢,所以古代供祭祀的猪、牛、羊也称“牢”。

根据牺牲搭配的种类不同而有“太牢”、“少牢”之分。牛、羊、猪三牲全备为“太牢”。“少牢”只有羊、猪,没有牛。

由于及死者和祭祀对象不同,所用牺牲的规格也有所区别。天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。

古人又把牛叫“太牢”,羊叫“少牢”。

3.文言落实

《五代史伶官传序》

请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

恭敬地取

chéng

获胜而回

详细叙述了庄宗接受并执行晋王遗命的经过

晋王赐矢——晋王遗命——庄宗受而藏之

庄宗用兵(请矢)——作战(负矢)——凯旋(纳矢)

描绘庄宗忠实地执行父命的情形

概括了庄宗全盛时期的战争状况

体现庄宗的“忧劳”

突出了“人事”的作用

为下文的议论做准备。

之

状语后置:

以锦囊盛(之)

3.文言落实

《五代史伶官传序》

③方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,

当

丝带→绳索

xì

缚

n→v用匣子装着

还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!

于

之

状语后置:

以成功告(之)

可以说是、可以称为

及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,

未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,

至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

仇

古:以至于

今:表示达到某种程度:表示另提一事

a→n作乱

v→n眼泪

多么(多带有不以为然的口气)

匆忙而又慌张的样子

3.文言落实

《五代史伶官传序》

《书》曰:“满招损,谦受益。”

岂得之难而失之易欤?抑/本其成败之迹, 而皆自于人欤?

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

<连>表选择,或者、还是

考察、探究

<使>

<使>

安乐

判断句

立国(15年)

灭国(3年)

908年

912年

923年

926年

23岁 接受三矢,继父遗志

27岁 系燕父子以组(灭燕)

38岁 含梁君臣之首(亡梁)

41岁 身死国灭,为天下笑

3.文言落实

《五代史伶官传序》

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!

盛赞庄公的成功

及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

感叹庄公的失败

鲜明的对比

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

反问:否定这一说法

设问:肯定“自于人”

寓结论于疑问之中,引人深思

《书》曰:“满招损,谦得益。”

引用经典进行论证

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

得出结论,

与开篇的论点相互照应

作者是如何进行论证的?

3.文言落实

《五代史伶官传序》

④故方其盛也,举天下豪杰,莫能与之争;

及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

全

没有人

等到

抗争

衰败

围困

自身、自己

沉湎而无节制

被动句

被动句

极小的事

作者在第三段已经得出了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的观点,为什么还要写第四段呢 是否多余累赘呢?

3.文言落实

《五代史伶官传序》

①照应题目

②借古讽今。讽谏北宋统治者要力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

③加强文章的针对性,使文章更具现实意义。作者强调使人逸豫亡身的不仅局限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺声色犬马,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。

作者在第三段已经得出了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的观点,为什么还要写第四段呢 是否多余累赘呢?

肆

文本研读

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

4.文本研读

《五代史伶官传序》

清代沈德潜誉此文为“抑扬顿挫,得《史记》神髓”,你觉得这篇文章美在哪里?

起伏跌宕的叙议节奏美

叙事不枝不蔓,议论简明扼要

立论

本论

结论

①盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

叙(史)

议(论)

②庄宗得天下

三矢雪恨,可谓壮哉

③庄宗失天下

君臣离散,何其衰也

③成败皆自于人

忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

④盛衰得失 人事天命

祸患常积于忽微 智勇多困于所溺

反问立论 开宗明义

以史为据 总领全篇

叙议结合 先扬后抑

正反对比论证

一盛一衰 一褒一贬

步步深入 层层递进

呼应前文 深化主题

以论代史 以史证论

4.文本研读

《五代史伶官传序》

错落有致的语言节奏美

声调轻重缓急,文句长短整散

句式多种(陈述、反问、感叹),富有变化;

骈散结合,节奏鲜明,音调和谐;

精选词语,简洁凝练,强化语言的表现力。

富于变化的情感节奏美

情绪消涨起伏,气势抑扬顿挫

行文上,始终贯注着充沛的扬盛抑衰的强烈感情,时而褒,时而贬,时而高昂,时而低沉,低昂往复,感慨伶俐,一唱三叹,理定气壮

以严密的逻辑推理,以两代晋王和庄宗一生先后相互交错的形式,显示出无可辩驳的进击气势。

4.文本研读

《五代史伶官传序》

国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

商纣王“好酒淫乐,嬖(壁音)于妇人妲已”——葬身火海

楚怀王贪婪成性,闭目塞听,弃屈子的诤言于不顾——客死他乡

夫差纵情于声色犬马,酒池肉林中,不思国事——自刎而死

隋炀帝杨广,骄奢淫逸,霸嫂蒸母,修宫庭,疏运河,冒天下之大不韪——导致农民大起义,国破家亡,身死部将之手

南唐后主沉迷于诗画歌舞中,不理朝政——亡国奴

亡

兴

齐威王广泛采纳各方面的批评意见,兴利除弊,换来了诸侯“皆朝于齐”的盛世局面。

越王勾践卧薪尝胆,激励自己的斗志,以图复国,终于天不负苦心人,三千越甲竟吞吴,报仇雪恨。

唐太宗吸取前人教训,虚心纳谏,励精图治,迎来“贞观之治”,名垂青史。

4.文本研读

《五代史伶官传序》

探索历史规律,获取人生启示:

庄宗

忧劳则兴,逸豫则亡

项羽

重贤则兴,寡谋则亡

六国

抗秦则兴,赂秦则亡

秦

仁政则兴,暴政则亡

北宋

思危则兴,苟安则亡

学生

勤奋则兴,懒惰则亡

再

会

《五代史伶官传序》

2022.11

统编版选择性必修

中册第三单元第11课

五

代

史伶官传序

统编版选择性必修中册第三单元

夫祸患常积于忽微

而智勇多困于所溺

欧阳修

学习

目标

壹

了解欧阳修及《新五代史》,

了解唐末五代及北宋的历史背景。

贰

叁

肆

掌握文中涉及的文言知识,

积累文言实词、虚词及特殊句式。

学习以史鉴今、对比论证的手法,

体会文章的论证美。

理解史家评价,把握作者观点,

认识“劳逸可以兴国,逸豫可以亡身”等道理。

目录

壹

叁

贰

肆

走近作者

识人论世

文言落实

文本研读

壹

走近作者

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修

字永叔,号醉翁,晚号“六一居士”

江南西路 吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,常以“庐陵欧阳修”自居

北宋政治家、文学家

曾任翰林学士、枢密副使、参知政事等,谥号“文忠”,世称“欧阳文忠公”。

(1007.8.6-1072.9.22)

客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖

与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。

欧阳修是宋朝第一位诗、词、文兼擅长的大文学家,同时他又是一位在史学、经学、目录学等学术领域中颇有造诣的学问家,他还是文物考古的先驱者之一。

论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白。——苏轼

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修是北宋诗文革新运动的杰出领袖

1.欧阳修为北宋诗文革新运动提供了正确的系统的理论

他是一位文道合一论者,反对为文而文,又重视文采,强调 “文与道倶”,主张“简而有法”,平易自然可以说,欧阳修解决了诗文革新的重大理论问题,他是继孟子、扬雄、韩愈之后,文统与道统的真正继承者。

2.欧阳修创作了大量堪称典范的优秀文学作品

欧阳修 “文备众体”,“各极其工”,被誉为“文章百世之师”。他的诗、词、 文、赋,都独步一时,尤其是散文创作中那平易自然、纡徐委备的 艺术风格,情韵绵邈、摇曳多姿的“六一风神”,奠定了诗文革新 运动取得决定性胜利的基石。

3.欧阳修还致力于奖掖后学,培养了大批文学新秀

当时文坛名流多出其门,“天下翕然师尊之”。他去世之后,由他提携、擢拔的著名文学家苏轼、王安石、曾巩和苏辙等,同时活跃在文坛,开创了宋代文学全面繁荣的局面。

1.走近作者

《五代史伶官传序》

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

母亲郑氏出身江南名门望族,知书识理,是受过教育的大家闺秀,用荻秆(芦杆当笔)在沙地上教欧阳修读书写字(画荻教子)。

景德四年欧阳修出生于绵州(今四川绵阳)

当时他父亲欧阳观任绵州军事推官,已经56岁了

4岁丧父,欧阳修与母亲郑氏相依为命,前往湖北随州投奔叔叔欧阳晔

欧阳晔家不是很富裕,也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。

十岁时,欧阳修从随州大姓李氏家中得到唐代诗人韩愈的《昌黎先生文集》六卷,甚爱其文,手不释卷,这为日后的诗文革新运动播下了种子。

欧阳晔在随州任推官二十五年,为人正直,尤以廉洁自恃,其为人对年幼的欧阳修产生了重要影响。

1.走近作者

《五代史伶官传序》

据欧阳修同乡时任主考官晏殊后来回忆,欧阳修未能夺魁,主要是锋芒过露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

17岁应试未中,21岁再试未取——两次参加科举都意外落榜

22岁随胥偃至京师,称誉诸公之间

23岁由胥偃保举,就试于开封府国子监,参加了国子监的解试,在国子学的广文馆试、国学解试中均获第一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元

24岁,欧阳修参与由仁宗主持、在崇政殿举行的殿试,唱甲科十四名,进士及第

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

景祐三年(1036年)五月,30岁的欧阳修欧阳修作为范仲淹一派受牵连,被逐出朝廷,贬到夷陵(今湖北宜昌)去做县令。

庆历五年(1045年)八月,39岁的欧阳修因“庆历新政”失败,被贬为滁洲(今安徽滁县)知州。

和元年(1054年)八月,欧阳修又遭诬陷被贬。

宋英宗治平四年(1067年)三月,因蒋之奇等诬谤,皇帝下诏书,让欧阳修知亳州(今安徽亳县)。

命令刚刚下达,仁宗就后悔了,等欧阳修上朝辞行时,仁宗亲口挽留:“别去同州了,留下来修《唐书》吧。”于是,欧阳修以翰林学士留朝,开始修撰史书。与宋祁同修《新唐书》,又自修《五代史记》(即《新五代史》)。

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

《宋史 ·欧阳修传》:“奖引后进,如恐不及, 赏识之下,率为闻人。”

欧阳修慧眼识珠,把包拯从一个县官提拔成了户部的主事。

欧阳修曾经举荐王安石为谏官,王安石不屑找借口拒绝,欧阳希又举荐王安石为群牧判官。

欧阳修,发现了司马光这块金子,他向宋神宗推荐了司马光:德性,学术通明。宋神宗立刻将司马光任命为翰林学士。

曾巩擅长古文策论,轻于应举时文,故屡试不第为此,欧阳修特撰《送曾巩秀才序》,为其叫屈,为其扬名,又把曾巩纳入门下,当成最堪造就的学生,悉心教导,还盛赞曾巩说,“过吾门者百千人,独于得生为喜。”

苦读成才

科举之路

宦海沉浮

千古伯乐

1.走近作者

《五代史伶官传序》

欧阳修担任主考的北宋嘉佑二年——千年进士第一榜

政治角度

蜀党领袖苏轼、苏辙

朔党领袖梁焘

变法派骨干吕惠卿、曾布、蒋之奇、林希等人

文学角度

“唐宋八大家”(宋代六家):苏轼、苏辙、曾巩

经学角度

洛学鼻祖程颢及其弟子朱光庭

关学开创者张载及其弟子吕大钧

蜀学代表二苏兄弟

《宋史》有传的24人:章衡、窦卞、罗恺、邓考甫、王回、王韶、王无咎、吕惠卿、刘库、刘元瑜、苏轼、苏辙、郑雍、林希、梁焘、曾巩、曾布、程颢、蒋之奇、杨汲、张载、张璪、章惇、朱光庭。

任宰执的9人:王韶、郑雍、梁焘、吕惠卿、苏辙、林希、曾布、张璪、章惇。

人才辈出

星光璀璨

各领风骚

贰

识人论世

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

2.识人论世

《五代史伶官传序》

唐朝灭亡之后,在中原地区相继出现了定都于开封和洛阳的后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代。

这是我国历史上的一个动荡时期,在短短的五十三年间,先后换了四姓十四个国君。

篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频繁,后唐庄宗就是被杀的一个。

五代(907--960)

《五代史伶官传序》

2.识人论世

后唐庄宗李存勖(885年-926年)

既是一代枭雄,又是一个悲剧人物

他于五代纷扰之时,以雄霸夺得天下,但不能守住天下。在位三年,在施政上没有任何建树,相反,犯下许多致命的错误,重蹈了被其灭亡的后梁和蜀国的覆辙,以致政权旋得旋失。

史书说,李存勖的骤胜骤败,“足为万世之炯戒”

《五代史伶官传序》

2.识人论世

自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。

他爱读《春秋》,略通微言大义,而且精擅音律,可谓文武双全。

家世出身

出身于西突厥沙陀部,本姓朱邪,世为沙陀酋长。

因祖父朱邪赤心镇压庞勋兵变有功,被唐朝皇帝赐为李姓,编入宗室谱籍。

11岁就初登沙场,长年追随父亲左右,不但骁勇善战、胆识过人,而且遇事心思缜密、善于谋划。

朱温哀叹:“生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!”

唐昭宗称赞少年时的李存勖:“此子可亚其父。”

父亲李克用,建立河东割据势力(晋国),与控制中原地区的梁王朱温为争夺中原霸权,进行了二十余年的梁晋争霸战争,几度被困,常陷窘境。李存勖刚刚上位之时,就以奇兵突击的方式在潞州三垂冈打了个大胜仗,击溃梁军主力十万大军。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

一时功业

李存勖遵循父亲遗嘱,平桀燕、败契丹、灭后梁,建立后唐,又吞并岐国,灭亡前蜀,取得凤翔、汉中及两川。

在位三年却不思进取,沉湎声色,加上不会用人,又纵容皇后干政,重用那些伶人、宦官,因疑心太重,猜忌杀了很多功臣。

又因皇后贪财,于是,便横征暴敛,收刮民脂民膏,导致百姓困苦,民心尽失。

同光四年(926年),因部下叛变,被乱箭射死,年仅43岁。

《五代史伶官传序》

2.识人论世

戏子皇帝

李存勖精通音律,又能谱制乐曲,常常和伶人们一起上台演出,描画着油彩,丝毫不比那些职业伶人逊色。他对此颇为得意,自取伶名“李天下”。

常常粉墨登场,不理朝政

伶人仗势欺人,群臣敢怒而不敢言

置身经百战的将士于不顾,封身无寸功的伶人当刺史

2.识人论世

《五代史伶官传序》

李存勖曾经与众伶人戏子在庭堂中戏玩,四面看看大叫说:"李天下,李天下在哪里 "敬新磨(宠信的一伶人)立刻向前用手抽打他脸颊。李存勖变了脸色,左右都害怕,各个伶人戏子也非常害怕,一块抓起新磨责问说: "你怎么抽打皇上的脸颊 "新磨回答说:"李天下,只有一个人,你又叫谁呢 "于是左右都笑,李存勖大喜,重重地赏赐新磨。

身为皇帝被一介伶人扇耳光,这种伤雅、伤礼、伤法的举动,不罚反赏,令人唏嘘。

李存勖早前有一个非常喜爱的伶人叫周匝,被梁军俘虏。后来他灭掉梁进入梁的都城汴京把周匝救了回来。李存勖非常高兴,问周匝何以安然无恙。周匝说,多亏教坊使陈俊、内园栽接使储德源保护,请天子封他们当刺史,以酬谢他们的恩情。李存勖二话不说,竟然当场应允。

一州刺史是非常重要的地方官,李存勖如此草率行事,可见伶人在他心中的分量。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

正是因为庄宗的宠幸,这些伶人做了高官,出入宫廷,作威作福,致使朝政日益败坏。

公元926年,李克用的养子李嗣源叛变,率兵杀到洛阳,宫中先自乱了起来。李存勖从伶人中提拔起来的亲军将领郭从谦率兵造反,进攻皇宫,李存勖在混战之中被流矢射中身亡,王全斌将其扶至绛霄殿,渴懑求饮,宦官奉进酪浆,喝完一杯,遽尔殒命。王全斌大恸而去。一名伶人拣丢弃的乐器放在存勗尸体上,点火焚尸,史称“兴教门之变”。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

本文是欧阳修为《新五代史 伶官传》所作的序言。

解 题

伶 官 传 序

史载,黄帝时,伶伦造音乐,后称乐官为“伶官”。后来也将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为“伶人”。

伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,也就是说伶人都必须列入专门的户籍,且他们的后代世世代代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

解 题

伶 官 传 序

《伶官传》是一篇合传,除了写敬新磨善于讽谏外,着重记述了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦三人祸国乱政的史实,

庄宗喜欢打猎。一次去中牟县打猎时,庄宗的马践踏了百姓种的田地。中牟的县令非常急切地挡住了庄宗的坐骑,向庄宗进谏,为百姓请求不要践踏庄稼,庄宗很生气,呵斥县令让他走开,想要马上杀了他。乐工敬新磨知道这样做不合适,就率领乐工们跑着去追赶县令,把他捉拿到庄宗的马前,责备他说:“你当县令,难道不知道我们皇上喜欢打猎吗?为什么还要让老百姓种庄稼来交纳赋税呢?为什么不使你的百姓饿着肚子交出这块土地,来供我们的皇帝纵情打猎呢?你犯的罪该判死刑!”于是上前请庄宗赶快行刑,众乐工也随之共同附和。庄宗大笑,县令因此得以免罪而离去。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

伶 官 传 序

解 题

一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

欧阳修希望通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

后唐庄宗李存勖称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”。被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑,后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵。而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

2.识人论世

《五代史伶官传序》

这时正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。社会上的各种矛盾日趋尖锐,到了仁宗庆历初年,以王伦、李海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又侵扰西北边境,屡败宋军。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。欧阳修、范仲淹等人针对当时的敝政,力图实行政治改革,以挽救北宋王朝的危机却接二连三地遭到当权派的打击。

在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代惨痛历史即将重演。而宋太祖时薛居正奉命主修的 《旧五代史》 又 “繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是自己动手,撰成了七十四卷的 《新五代史》。

写作背景

叁

文言落实

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

3.文言落实

《五代史伶官传序》

①呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

虽然

<副>表示反诘,难道

a→v

推其根本

……的原因

提出观点:

列举事实:

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

盛衰之理,虽曰天命,实乃人事也。

庄宗得天下与失天下

古:<连>和+<代>他

今:<连>比较两方面的利害得失而决定取舍时,表示否定或舍弃的一面

古:人的原因,主要指政治上的得失

今:事理人情;关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

3.文言落实

选择性必修中册第11课《伶官传序》

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,

②世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:

sh

箭

“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。

判断句:……,……也

登上帝王或诸侯的位置→扶持

判断句:<主>,<谓>。(都是名词)

此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”

判断句:

……,……也

<语气副>表祈使

<代>你(的)、你们(的)

遗憾

毋

祖庙

古:属官

今:干某项事业

于

祭告(鬼神)

3.文言落实

《五代史伶官传序》

太庙是中国古代皇帝的祖庙。太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。太庙最初时供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

庙

牢

本义指关牲畜的栏圈。因为古代祭祀所用牺牲(猪牛羊等),行祭前需先饲养于牢,所以古代供祭祀的猪、牛、羊也称“牢”。

根据牺牲搭配的种类不同而有“太牢”、“少牢”之分。牛、羊、猪三牲全备为“太牢”。“少牢”只有羊、猪,没有牛。

由于及死者和祭祀对象不同,所用牺牲的规格也有所区别。天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。

古人又把牛叫“太牢”,羊叫“少牢”。

3.文言落实

《五代史伶官传序》

请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

恭敬地取

chéng

获胜而回

详细叙述了庄宗接受并执行晋王遗命的经过

晋王赐矢——晋王遗命——庄宗受而藏之

庄宗用兵(请矢)——作战(负矢)——凯旋(纳矢)

描绘庄宗忠实地执行父命的情形

概括了庄宗全盛时期的战争状况

体现庄宗的“忧劳”

突出了“人事”的作用

为下文的议论做准备。

之

状语后置:

以锦囊盛(之)

3.文言落实

《五代史伶官传序》

③方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,

当

丝带→绳索

xì

缚

n→v用匣子装着

还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!

于

之

状语后置:

以成功告(之)

可以说是、可以称为

及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,

未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,

至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

仇

古:以至于

今:表示达到某种程度:表示另提一事

a→n作乱

v→n眼泪

多么(多带有不以为然的口气)

匆忙而又慌张的样子

3.文言落实

《五代史伶官传序》

《书》曰:“满招损,谦受益。”

岂得之难而失之易欤?抑/本其成败之迹, 而皆自于人欤?

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

<连>表选择,或者、还是

考察、探究

<使>

<使>

安乐

判断句

立国(15年)

灭国(3年)

908年

912年

923年

926年

23岁 接受三矢,继父遗志

27岁 系燕父子以组(灭燕)

38岁 含梁君臣之首(亡梁)

41岁 身死国灭,为天下笑

3.文言落实

《五代史伶官传序》

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!

盛赞庄公的成功

及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

感叹庄公的失败

鲜明的对比

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

反问:否定这一说法

设问:肯定“自于人”

寓结论于疑问之中,引人深思

《书》曰:“满招损,谦得益。”

引用经典进行论证

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

得出结论,

与开篇的论点相互照应

作者是如何进行论证的?

3.文言落实

《五代史伶官传序》

④故方其盛也,举天下豪杰,莫能与之争;

及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

全

没有人

等到

抗争

衰败

围困

自身、自己

沉湎而无节制

被动句

被动句

极小的事

作者在第三段已经得出了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的观点,为什么还要写第四段呢 是否多余累赘呢?

3.文言落实

《五代史伶官传序》

①照应题目

②借古讽今。讽谏北宋统治者要力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

③加强文章的针对性,使文章更具现实意义。作者强调使人逸豫亡身的不仅局限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺声色犬马,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。

作者在第三段已经得出了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的观点,为什么还要写第四段呢 是否多余累赘呢?

肆

文本研读

●统编版选择性必修中册第三单元第11课

4.文本研读

《五代史伶官传序》

清代沈德潜誉此文为“抑扬顿挫,得《史记》神髓”,你觉得这篇文章美在哪里?

起伏跌宕的叙议节奏美

叙事不枝不蔓,议论简明扼要

立论

本论

结论

①盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

叙(史)

议(论)

②庄宗得天下

三矢雪恨,可谓壮哉

③庄宗失天下

君臣离散,何其衰也

③成败皆自于人

忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

④盛衰得失 人事天命

祸患常积于忽微 智勇多困于所溺

反问立论 开宗明义

以史为据 总领全篇

叙议结合 先扬后抑

正反对比论证

一盛一衰 一褒一贬

步步深入 层层递进

呼应前文 深化主题

以论代史 以史证论

4.文本研读

《五代史伶官传序》

错落有致的语言节奏美

声调轻重缓急,文句长短整散

句式多种(陈述、反问、感叹),富有变化;

骈散结合,节奏鲜明,音调和谐;

精选词语,简洁凝练,强化语言的表现力。

富于变化的情感节奏美

情绪消涨起伏,气势抑扬顿挫

行文上,始终贯注着充沛的扬盛抑衰的强烈感情,时而褒,时而贬,时而高昂,时而低沉,低昂往复,感慨伶俐,一唱三叹,理定气壮

以严密的逻辑推理,以两代晋王和庄宗一生先后相互交错的形式,显示出无可辩驳的进击气势。

4.文本研读

《五代史伶官传序》

国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

商纣王“好酒淫乐,嬖(壁音)于妇人妲已”——葬身火海

楚怀王贪婪成性,闭目塞听,弃屈子的诤言于不顾——客死他乡

夫差纵情于声色犬马,酒池肉林中,不思国事——自刎而死

隋炀帝杨广,骄奢淫逸,霸嫂蒸母,修宫庭,疏运河,冒天下之大不韪——导致农民大起义,国破家亡,身死部将之手

南唐后主沉迷于诗画歌舞中,不理朝政——亡国奴

亡

兴

齐威王广泛采纳各方面的批评意见,兴利除弊,换来了诸侯“皆朝于齐”的盛世局面。

越王勾践卧薪尝胆,激励自己的斗志,以图复国,终于天不负苦心人,三千越甲竟吞吴,报仇雪恨。

唐太宗吸取前人教训,虚心纳谏,励精图治,迎来“贞观之治”,名垂青史。

4.文本研读

《五代史伶官传序》

探索历史规律,获取人生启示:

庄宗

忧劳则兴,逸豫则亡

项羽

重贤则兴,寡谋则亡

六国

抗秦则兴,赂秦则亡

秦

仁政则兴,暴政则亡

北宋

思危则兴,苟安则亡

学生

勤奋则兴,懒惰则亡

再

会

《五代史伶官传序》

2022.11

统编版选择性必修

中册第三单元第11课