纪念刘和珍君3

图片预览

文档简介

课件55张PPT。 纪念刘和珍君 鲁迅 一九二六年四月一日 鲁迅(1881-1936)

中国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录 横眉冷对千夫指俯首甘为孺子牛译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

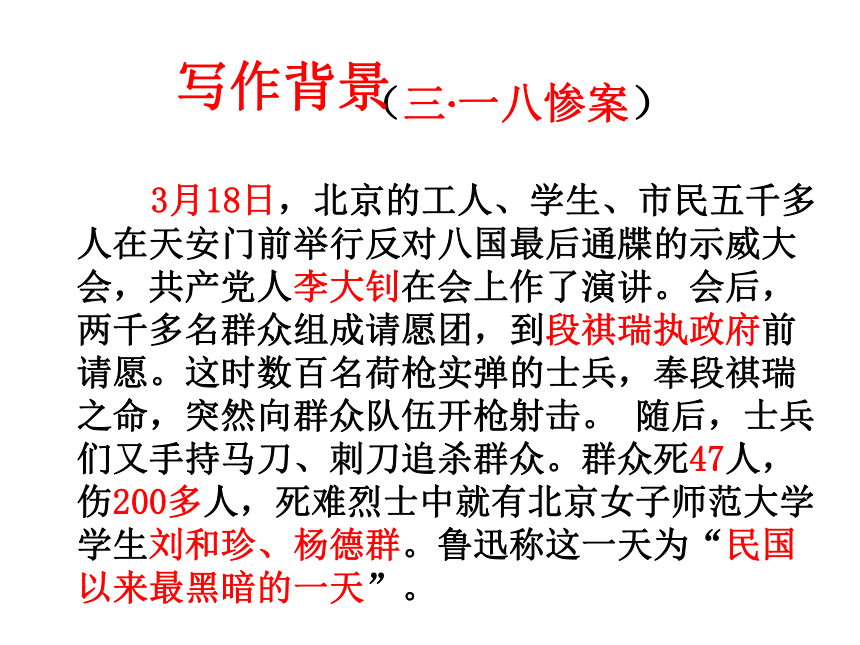

鲁 迅 逝 世“忘记我,管自己的生活!” 写作背景 1926年3月,奉系军阀张作霖在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。(大沽口事件) 3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人在天安门前举行反对八国最后通牒的示威大会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。这时数百名荷枪实弹的士兵,奉段祺瑞之命,突然向群众队伍开枪射击。 随后,士兵们又手持马刀、刺刀追杀群众。群众死47人,伤200多人,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 (三·一八惨案)写作背景1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 时代背景写作背景 惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,在报刊上发表文章,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,“罪孽当然不下于开枪杀人者”。 写作背景当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》。他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的四至九则,揭露控诉反动派的这一暴行,严正指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,觉掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

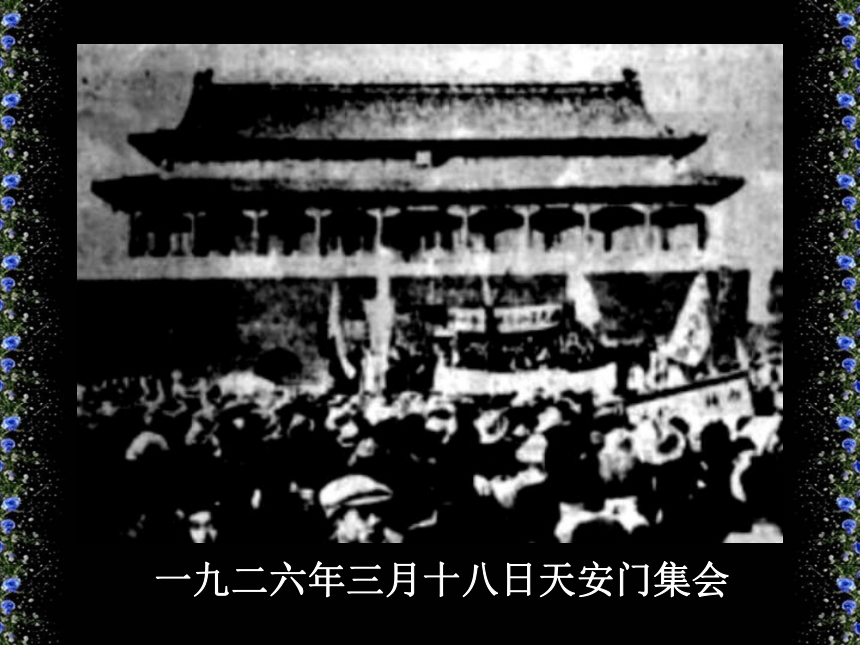

继《无花的蔷薇之二》之后,鲁迅相继写了《死地》和《可惨与可笑》,4月1日又写了《记念刘和珍君》。一九二六年三月十八日天安门集会学生结队前往段祺瑞执政府请愿游行群众与段祺瑞政府卫队对峙文章结构:第一部分(一——二)说明写这篇文章的目的。第二部分(三——五)记叙刘和珍。第三部分(六——七)指出“三·一八”惨案的意义所在。

134、分析第一部分(一、二节)的思路学生读思考:?本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句? 提示性的语句是“有写一点东西的必要了”。 强调渲染我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

有必要撰文安慰学生、忠实读者的在天之灵有必要撰文揭露暴行,唤醒苟活着的庸人有必要撰文警示世人免于忘却悲痛的悼念愤怒的揭露沉痛的总结写作缘起

(一、二)7、为什么关于写作缘由说了那么多的话,也就是思路在第一、二部分为什么老围绕这一点展开? ?作者借写作缘由这个话题,把发生惨案两周来各方面的动态都概括进去了。 悼念刘和珍君控诉反动政府痛斥反动文人唤醒麻木庸人8、学生分别朗读三、四、五节讨论:第二部分是按怎样的思路布局的?记念主体

(三、四、五)追述生前事迹概括惨遭杀害详写遇难经过刘和珍:

张静淑:

杨德群:屠杀的暴行:(子弹)从背部入,斜穿心肺,致命创伤,没有便死。想扶起,中了四弹,立仆。又想去扶起,也被击,弹从左边入,穿胸偏右出,也立仆。

10?进一步声讨反动军阀屠杀爱国青年的滔天罪行。 9、讨论:详细描写其屠杀过程的目的是什么? ?赞扬烈士临难沉着、勇敢和互相救助的精神教训意义

(六、七)劝诫徒手请愿激励奋然前行 写作缘起

(一、二)记念主体

(三、四、五)教训意义

(六、七)悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥反动文人

唤醒麻木庸人追述生前事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过劝戒徒手请愿

激励奋然前行 感情线索——爱、憎第二环节你一言,我一语,细说英雄生平事。

刘和珍是个什么样的人?主要事迹?为人?从课文中找出具体语句来回答

15探究思考:刘和珍是个什么样的人?主要事迹?为人?身份:学生外貌:始终微笑着的,和蔼的(四次)事迹:预订《莽原》反抗校长心忧母校欣然请愿结果:被虐杀、被污辱 毅然追求真理,坚定不移反抗坚持正义,敢于斗争微笑和蔼亲切,坚毅乐观黯然忧思深远,有责任感欣然为国为民,自愿参加刘和珍印象记 如果当时没有刘和珍融洽各人,笑眯眯的温和感动各人,我的自治会早就拆散了。

——许广平杨德群 鲁迅为什么反复强调刘和珍始终微笑的和蔼的面影?思考:“常常微笑着,态度很温和”——2处

“微笑着的和蔼的” ——3处鲁迅所以反复强调刘和珍始终微笑的和蔼的面影,其用意是与军阀的凶残和诬蔑成为鲜明的对照,突出敌人的凶残,这样就更有力地表达鲁迅对反动派的愤怒,同时也更能激起人们对反动派的强烈仇恨。 第二课时“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”

——瞿秋白“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”

-------许广平研讨课文内容,揣摩重点语句必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。(出自《论睁了眼》)叛逆的猛士出于人间:他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重迭淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未来。(出自《滚滚的血痕中》)解读:真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者。真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

23

解读:惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻.我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也绝不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡……

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外——这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

(出自《无花的蔷薇之二》)1、把“惨象”与“流言”对举,是什么意思? “惨象”指反动军阀的血腥镇压。流言”指御用文人的无耻污蔑。 “惨象”,已足见反动派的残忍;流言”,则比刀枪更让人心悸,走狗文人的下劣无耻,比其主子更甚。有形的刀枪,加上无形的刀枪——御用文人的舆论,就构成了中国式的专制统治、中国式的白色恐怖。2、衰亡民族默无声息的缘由是什么?缘由:惨象——长期镇压,不敢说话

流言——不断诽谤,无法说话

在这野蛮而又严密的专制统治下,民族渐衰至亡,终于“默无声息”了。 “有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

——鲁迅《革命时代的文学》3、最后一句是什么复句?寄托了作者怎样的思想?选择句式

1、对反动派的警告

2、对“后死者”的呼唤、激励 当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。深入理解这也是用反语写出的最辛辣的讽刺,最强烈的谴责。“伟绩”、“武功”是指中外反动派屠杀中国妇女儿童的罪行和血腥镇压学生的暴行;说“屠戮妇婴”、“惩创学生”是有意与“三·一八”屠杀女学生这件事作比较来说的。意思是说,在帝国主义唆使下,反动派在“三·一八”事件中屠杀徒手请愿学生的凶残无耻,远远超过了那些“伟绩”和“武功”。解读:“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”。1、改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

2、但愿这样的请愿,从此停止就好。

3、以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。(出自《空谈》)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,用了什么修辞方法?把什么比喻成了什么?煤的形成有什么特点?人类血战前行的历史有什么特点?大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

28但请愿是不在其中的,更何况是徒手。“其中”指什么?思考这句话的意思? 意思是:徒手请愿者虽也留了大量的血,但却只换了个“街市依旧太平”,而于历史的进步毫无补益。 鲁迅先生对请愿的态度:不赞成徒手请愿,不赞成用青年的生命,去换取寥寥的意义。那么鲁迅先生赞成什么呢?思考名句欣赏1、“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。” 鲁迅深信,人们会在这次流血事件中得到教育、鼓舞,会摆脱麻木状态,觉悟起来,进行斗争;革命者则将会更坚定地奋勇前进。这一句突出、深化了主题。苟活者——苟且偷生的人真的猛士——革命志士思考:

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?写作目的鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? ①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)

愤怒控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?②真的猛士-爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,

无比沉痛地悼念刘和珍等遇害者,奉献他的悲哀和尊敬,告诫爱国青年改变斗争的方式;颂扬“为了中国而死的中国的青年”,颂扬她们的勇毅,激励奋勇前行。

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。对世界的态度极端地冷漠,他们冷眼观看人生,甚至将烈士的鲜血当作茶余饭后的谈资。以此文唤醒麻木的庸人。 除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和君正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。鲁迅先生写作本文的意图是爱国青年反动势力庸人悼念唤醒控诉思想感情:

本文记叙了刘和珍等烈士的牺牲经过,表达了对杀人凶手段祺瑞执政府及其走狗文人

的无比愤慨之情,表达了自己对刘和珍等遇害青年的尊敬和悲哀。一方面告诫爱国青年要注意

斗争方式,另一方面颂扬“为了中国而死的中国的青年”的 勇毅,激励人们“更奋然而前行”。

中国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录 横眉冷对千夫指俯首甘为孺子牛译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

鲁 迅 逝 世“忘记我,管自己的生活!” 写作背景 1926年3月,奉系军阀张作霖在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。(大沽口事件) 3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人在天安门前举行反对八国最后通牒的示威大会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。这时数百名荷枪实弹的士兵,奉段祺瑞之命,突然向群众队伍开枪射击。 随后,士兵们又手持马刀、刺刀追杀群众。群众死47人,伤200多人,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 (三·一八惨案)写作背景1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 时代背景写作背景 惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,在报刊上发表文章,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,“罪孽当然不下于开枪杀人者”。 写作背景当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》。他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的四至九则,揭露控诉反动派的这一暴行,严正指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,觉掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

继《无花的蔷薇之二》之后,鲁迅相继写了《死地》和《可惨与可笑》,4月1日又写了《记念刘和珍君》。一九二六年三月十八日天安门集会学生结队前往段祺瑞执政府请愿游行群众与段祺瑞政府卫队对峙文章结构:第一部分(一——二)说明写这篇文章的目的。第二部分(三——五)记叙刘和珍。第三部分(六——七)指出“三·一八”惨案的意义所在。

134、分析第一部分(一、二节)的思路学生读思考:?本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句? 提示性的语句是“有写一点东西的必要了”。 强调渲染我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

有必要撰文安慰学生、忠实读者的在天之灵有必要撰文揭露暴行,唤醒苟活着的庸人有必要撰文警示世人免于忘却悲痛的悼念愤怒的揭露沉痛的总结写作缘起

(一、二)7、为什么关于写作缘由说了那么多的话,也就是思路在第一、二部分为什么老围绕这一点展开? ?作者借写作缘由这个话题,把发生惨案两周来各方面的动态都概括进去了。 悼念刘和珍君控诉反动政府痛斥反动文人唤醒麻木庸人8、学生分别朗读三、四、五节讨论:第二部分是按怎样的思路布局的?记念主体

(三、四、五)追述生前事迹概括惨遭杀害详写遇难经过刘和珍:

张静淑:

杨德群:屠杀的暴行:(子弹)从背部入,斜穿心肺,致命创伤,没有便死。想扶起,中了四弹,立仆。又想去扶起,也被击,弹从左边入,穿胸偏右出,也立仆。

10?进一步声讨反动军阀屠杀爱国青年的滔天罪行。 9、讨论:详细描写其屠杀过程的目的是什么? ?赞扬烈士临难沉着、勇敢和互相救助的精神教训意义

(六、七)劝诫徒手请愿激励奋然前行 写作缘起

(一、二)记念主体

(三、四、五)教训意义

(六、七)悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥反动文人

唤醒麻木庸人追述生前事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过劝戒徒手请愿

激励奋然前行 感情线索——爱、憎第二环节你一言,我一语,细说英雄生平事。

刘和珍是个什么样的人?主要事迹?为人?从课文中找出具体语句来回答

15探究思考:刘和珍是个什么样的人?主要事迹?为人?身份:学生外貌:始终微笑着的,和蔼的(四次)事迹:预订《莽原》反抗校长心忧母校欣然请愿结果:被虐杀、被污辱 毅然追求真理,坚定不移反抗坚持正义,敢于斗争微笑和蔼亲切,坚毅乐观黯然忧思深远,有责任感欣然为国为民,自愿参加刘和珍印象记 如果当时没有刘和珍融洽各人,笑眯眯的温和感动各人,我的自治会早就拆散了。

——许广平杨德群 鲁迅为什么反复强调刘和珍始终微笑的和蔼的面影?思考:“常常微笑着,态度很温和”——2处

“微笑着的和蔼的” ——3处鲁迅所以反复强调刘和珍始终微笑的和蔼的面影,其用意是与军阀的凶残和诬蔑成为鲜明的对照,突出敌人的凶残,这样就更有力地表达鲁迅对反动派的愤怒,同时也更能激起人们对反动派的强烈仇恨。 第二课时“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”

——瞿秋白“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”

-------许广平研讨课文内容,揣摩重点语句必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当。(出自《论睁了眼》)叛逆的猛士出于人间:他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的痛苦,正视一切重迭淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未来。(出自《滚滚的血痕中》)解读:真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者。真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

23

解读:惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻.我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也绝不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡……

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出屠杀者的意料之外——这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

(出自《无花的蔷薇之二》)1、把“惨象”与“流言”对举,是什么意思? “惨象”指反动军阀的血腥镇压。流言”指御用文人的无耻污蔑。 “惨象”,已足见反动派的残忍;流言”,则比刀枪更让人心悸,走狗文人的下劣无耻,比其主子更甚。有形的刀枪,加上无形的刀枪——御用文人的舆论,就构成了中国式的专制统治、中国式的白色恐怖。2、衰亡民族默无声息的缘由是什么?缘由:惨象——长期镇压,不敢说话

流言——不断诽谤,无法说话

在这野蛮而又严密的专制统治下,民族渐衰至亡,终于“默无声息”了。 “有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

——鲁迅《革命时代的文学》3、最后一句是什么复句?寄托了作者怎样的思想?选择句式

1、对反动派的警告

2、对“后死者”的呼唤、激励 当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。深入理解这也是用反语写出的最辛辣的讽刺,最强烈的谴责。“伟绩”、“武功”是指中外反动派屠杀中国妇女儿童的罪行和血腥镇压学生的暴行;说“屠戮妇婴”、“惩创学生”是有意与“三·一八”屠杀女学生这件事作比较来说的。意思是说,在帝国主义唆使下,反动派在“三·一八”事件中屠杀徒手请愿学生的凶残无耻,远远超过了那些“伟绩”和“武功”。解读:“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”。1、改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

2、但愿这样的请愿,从此停止就好。

3、以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。(出自《空谈》)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,用了什么修辞方法?把什么比喻成了什么?煤的形成有什么特点?人类血战前行的历史有什么特点?大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

28但请愿是不在其中的,更何况是徒手。“其中”指什么?思考这句话的意思? 意思是:徒手请愿者虽也留了大量的血,但却只换了个“街市依旧太平”,而于历史的进步毫无补益。 鲁迅先生对请愿的态度:不赞成徒手请愿,不赞成用青年的生命,去换取寥寥的意义。那么鲁迅先生赞成什么呢?思考名句欣赏1、“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。” 鲁迅深信,人们会在这次流血事件中得到教育、鼓舞,会摆脱麻木状态,觉悟起来,进行斗争;革命者则将会更坚定地奋勇前进。这一句突出、深化了主题。苟活者——苟且偷生的人真的猛士——革命志士思考:

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?写作目的鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? ①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)

愤怒控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?②真的猛士-爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,

无比沉痛地悼念刘和珍等遇害者,奉献他的悲哀和尊敬,告诫爱国青年改变斗争的方式;颂扬“为了中国而死的中国的青年”,颂扬她们的勇毅,激励奋勇前行。

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。对世界的态度极端地冷漠,他们冷眼观看人生,甚至将烈士的鲜血当作茶余饭后的谈资。以此文唤醒麻木的庸人。 除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和君正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。鲁迅先生写作本文的意图是爱国青年反动势力庸人悼念唤醒控诉思想感情:

本文记叙了刘和珍等烈士的牺牲经过,表达了对杀人凶手段祺瑞执政府及其走狗文人

的无比愤慨之情,表达了自己对刘和珍等遇害青年的尊敬和悲哀。一方面告诫爱国青年要注意

斗争方式,另一方面颂扬“为了中国而死的中国的青年”的 勇毅,激励人们“更奋然而前行”。