湖北省荆门市龙泉中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆门市龙泉中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 458.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 06:49:20 | ||

图片预览

文档简介

荆门市名校2022-2023学年高一上学期期中考试

历 史 试 题

本试卷共2页,全卷满分100分,考试用时60分钟。

一、选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的决定性因素是( )

A. 人工取火的发明 B. 建筑技术的发展

C. 生产工具的进步 D. 畜牧水平的提升

2.大汶口文化晚期遗址出现了男女合葬墓。其中1号墓,男性遗体放于墓穴正中,女性则在正穴扩出的一个小长方坑中。1、13、35号三座墓,随葬品的放置多数偏于男性一侧。由此反映了大汶口文化晚期处于( )

A. 母系氏族社会 B. 父系氏族社会

C. 奴隶制社会 D. 早期国家形成时期

3.三代有卜、巫、史等,他们既是神权的掌握者,又是国家的重要官员,权位显赫。这表明夏、商、周政治制度的特点之一是( )

A. 按照血缘亲疏来分配政治权力 B. 形成内外相辅的政权体制

C. 实行神权与政权相结合的制度 D. 国家和宗法制度密切结合

4.有人把春秋战国各种思想描述为:“全面归服自然的隐士派”“中央集权的法制派”“提倡节俭与互爱互利的反战派”“拥有无限同情心与爱心的礼仪派”。下列正确对应描述的是( )

A. 儒道墨法 B. 墨儒法道 C. 法儒道墨 D. 道法墨儒

5.据《左传》鲁宣公十五年记载“民不肯尽力于公田”。引文说明的根本问题是( )

A. 农民徭役负担太重,没有劳动时间 B. 春秋战乱不已,农业生产遭到破坏

C. 井田制已不能适应生产力的发展 D. 小农经济成为东方封建制的特点

6.某中学课题组在探究“春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图),这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A. 社会大变革的时代 B. 统一国家的建立

C. 繁荣与开放的社会 D. 民族关系的发展

7.春秋战国时期是大变革时代,从西周的“政自天子出”变为了“政自诸侯出”,而后又相继出现了“政自大夫出”、“政自臣宰出”的现象。这表明( )

A. 周王室统治广布四方 B. 争霸战争日益频繁

C. 分封宗法制遭到破坏 D. 民族交融不断加强

8.秦朝廷尉李斯在一次议政时说:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。”为解决这一问题,秦始皇实施了( )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 郡县制 D. 郡国并行制

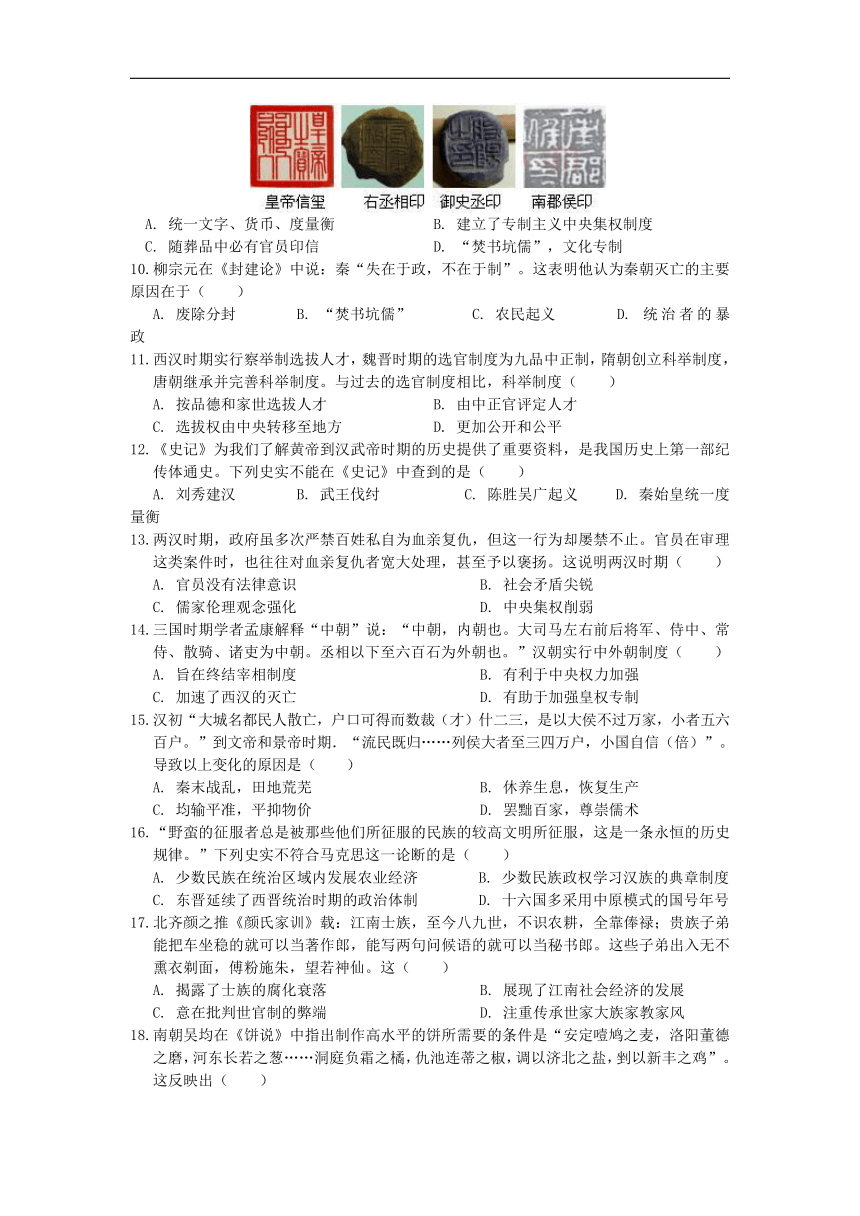

9.下图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝( )

A. 统一文字、货币、度量衡 B. 建立了专制主义中央集权制度

C. 随葬品中必有官员印信 D. “焚书坑儒”,文化专制

10.柳宗元在《封建论》中说:秦“失在于政,不在于制”。这表明他认为秦朝灭亡的主要原因在于( )

A. 废除分封 B. “焚书坑儒” C. 农民起义 D. 统治者的暴政

11.西汉时期实行察举制选拔人才,魏晋时期的选官制度为九品中正制,隋朝创立科举制度,唐朝继承并完善科举制度。与过去的选官制度相比,科举制度( )

A. 按品德和家世选拔人才 B. 由中正官评定人才

C. 选拔权由中央转移至地方 D. 更加公开和公平

12.《史记》为我们了解黄帝到汉武帝时期的历史提供了重要资料,是我国历史上第一部纪传体通史。下列史实不能在《史记》中查到的是( )

A. 刘秀建汉 B. 武王伐纣 C. 陈胜吴广起义 D. 秦始皇统一度量衡

13.两汉时期,政府虽多次严禁百姓私自为血亲复仇,但这一行为却屡禁不止。官员在审理这类案件时,也往往对血亲复仇者宽大处理,甚至予以褒扬。这说明两汉时期( )

A. 官员没有法律意识 B. 社会矛盾尖锐

C. 儒家伦理观念强化 D. 中央集权削弱

14.三国时期学者孟康解释“中朝”说:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度( )

A. 旨在终结宰相制度 B. 有利于中央权力加强

C. 加速了西汉的灭亡 D. 有助于加强皇权专制

15.汉初“大城名都民人散亡,户口可得而数裁(才)什二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。”到文帝和景帝时期.“流民既归……列侯大者至三四万户,小国自信(倍)”。导致以上变化的原因是( )

A. 秦末战乱,田地荒芜 B. 休养生息,恢复生产

C. 均输平准,平抑物价 D. 罢黜百家,尊崇儒术

16.“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”下列史实不符合马克思这一论断的是( )

A. 少数民族在统治区域内发展农业经济 B. 少数民族政权学习汉族的典章制度

C. 东晋延续了西晋统治时期的政治体制 D. 十六国多采用中原模式的国号年号

17.北齐颜之推《颜氏家训》载:江南士族,至今八九世,不识农耕,全靠俸禄;贵族子弟能把车坐稳的就可以当著作郎,能写两句问候语的就可以当秘书郎。这些子弟出入无不熏衣剃面,傅粉施朱,望若神仙。这( )

A. 揭露了士族的腐化衰落 B. 展现了江南社会经济的发展

C. 意在批判世官制的弊端 D. 注重传承世家大族家教家风

18.南朝吴均在《饼说》中指出制作高水平的饼所需要的条件是“安定噎鸠之麦,洛阳董德之磨,河东长若之葱……洞庭负霜之橘,仇池连蒂之椒,调以济北之盐,剉以新丰之鸡”。这反映出( )

A. 经济作物种植的发展 B. 南北饮食文化的交流

C. 城市经济功能的增强 D. 诗文创作题材的更新

19.“毁镜”是北方草原地区拓跋鲜卑的一种特殊葬俗,即在下葬过程中将随葬铜镜故意打碎、通常仅以其中一块残片随葬的习俗。考古发现揭示,随着鲜卑南迁,越靠近中原,毁镜现象越少。据此推断,鲜卑毁镜习俗的废弃原因极有可能是( )

A. 战争频繁铜镜难得 B. 受到汉人习俗的影响

C. 政府禁止奢侈之风 D. 鲜卑人审美水平提高

20.秦、隋两个王朝国祚短促,却分别为汉、唐盛世奠定了基础。它们共同的历史贡献是( )

A. 制定了有利于巩固统一的制度和政策 B. 开辟了沟通南北经济交流的运输通道

C. 修筑了规模庞大的军事战略防御工程 D. 推行了思想统一服务政治统一的方法

21.“文质彬彬,威风凛凛……却不料南征北战竭民力,予雄予智失民心。眼看着,如画的江山都丧尽,好头颅也与那肝胆分。只落得,一代英雄归黄土,几行烟柳掩孤坟。这才是,运河悠悠连今古,载舟覆舟俱凡人。”该材料感叹的帝王是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋炀帝 D. 唐玄宗

22.钱穆在《国史新论》中论及唐代制度时说,在地方有为政府公开选拔人才的制度,在朝廷有综合管理全国行政事务的制度。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。“这两种制度”是指( )

A. 分封制和都县制 B. 郡县制和三省六部制

C. 科举制和郡县制 D. 科举制和三省六部制

23.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映出( )

A. 儒学正统地位削弱 B. 道教文化的广泛传播

C. 佛教影响范围扩大 D. 北方经济影响力上升

24.唐太宗认为:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。”因此唐太宗采取了( )

A. 互惠互利的对外政策 B. 开明宽松的民族政策

C. 为国理财的财政政策 D. 求贤纳谏的人才政策

25.中国古代医术亦称“仁术”。唐朝的孙思邈提出:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。”“仁者丹心”“悬壶济世”是对医者的极高评价。这反映了古代中国医术( )

A. 以社会教化为主要追求 B. 浸润了儒家文化的价值观

C. 以儒家思想为理论基础 D. 受到封建伦理道德的约束

26.684年,武则天曾下令,“凡官吏所在地区,田畴垦辟,家有余粮者升官”。这说明武则天( )

A. 严惩贪官污吏 B. 提倡节俭 C. 善于纳谏 D. 重视农业生产

27.白居易在《长恨歌》中写到:“九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”促使这一场景出现的直接原因是( )

A. 黄巾起义 B. 玄武门之变 C. 陈桥兵变 D. 安史之乱

28.《旧唐书》载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”此材料主要反映了( )

A. 安史之乱 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 朋党之争

29.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”的方向发展。这有利于( )

A. 放松人身依附关系 B. 保证农民生产时间

C. 促进农产品商品化 D. 催生新的经济因素

30.如图是敦煌藏经洞发现的唐咸通九年(868年)雕版印刷的《金刚经》(局部),卷首扉画为释迦牟尼向弟子宣说《金刚经》的场景,其后为《金刚经》正文。这反映出( )

A. 丝绸之路促进民族交融 B. 佛教盛行冲击儒学地位

C. 技术进步推动文化传播 D. 宗教思想源于艺术想象

二、非选择题(本题共2小题,共40分)

31.(20分)阅读下列有关中国古代政治制度的相关材料,完成下列要求。

材料一 封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主 (最高统治者仍由王族世袭)也。

——赵翼《廿二史札记》

材料二 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展,此即是此一项制度之自然生长。 ──钱穆《中国历代政治得失》

(1)依据材料一,指出秦朝与前朝(周)相比政治制度方面的“变”与“不变”。结合所学知识,说明周、秦政治制度的主要差别。 (10分)

(2)依据材料二,概括其观点,并结合中国古代君主专制中央集权制创立和发展的基本史实说明这一观点。(10分)

32.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 李氏(唐朝皇室)起自西陲,历事周(北周)隋,一切文物不问华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。太宗雄才大略,固不囿于琐微,而波罗球之盛行唐代,太宗即与有力焉。开元、天宝之际,天下升平,而玄宗以声色犬马为羁縻诸王之策,重以番将大盛,异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。 ——摘编自向达《唐代长安与西城文明》

材料二 隋唐时期,随着中西贸易的繁荣,一批批的西域、阿拉伯、波斯和罗马(东罗马帝国)商人沿着丝绸之路来到中国,丰富的物产如玻璃、药材、棉花、象牙、香料、珠宝和植物、畜产品等随之传入中国,异域的宗教、文化艺术也浪潮般地涌来。这一切使唐人终于认识到大秦、波斯、阿拉伯和天竺的文明与大唐文明一起构成了多元的世界文明。 ——摘编自李明伟《丝绸之路与唐诗的繁荣》

(1)根据材料一,概括唐代前中期长安社会的风貌,并结合所学知识分析呈现这一风貌的原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐代中外交往的意义。(8分)

荆门市名校2022-2023学年高一上学期期中考试

历史参考答案

【答案】

1. C 2. B 3. C 4. D 5. C 6. A 7. C

8. C 9. B 10. D 11. D 12. A 13. C 14. D

15. B 16. C 17. A 18. B 19. B 20. A 21. C

22. D 23. C 24. B 25. B 26. D 27. D 28. B

29. A 30. C

31.

(1)变:郡县制代替分封制,中央集权制度逐步确立。不变:最高统治者仍世袭;

主要差别:

①西周以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

②秦朝形成了中央垂直管理地方的制度,君主集权的官僚政治取代贵族政治。

(2)观点:政治制度的本原精神不变,但不同时期政治制度不断发展创新。

说明:君主专制中央集权制创立以来其本原精神不变,即加强中央集权,抑制地方权力;加强皇权,抑制相权;在不同朝代有不同的制度,如秦朝实行三公九卿制和郡县制;汉朝内外朝制度;唐朝三省六部制和道、州、县制;宋朝的二府三司制和路、州、县制;元朝的行省制;明朝的废丞相设内阁;清朝设军机处等。

32.

【小题1】风貌:华夷共处;民族文化盛行。原因:相对开放的政策;唐人兼收并蓄的文化态度;丝绸之路的兴盛;大量胡人居留长安;唐代出现盛世局面。

【小题2】意义:丰富了人们的物质文化生活;开阔了人们的视野;促进了人们对世界多元文明的认识;使中华文化吸收了很多异域文化因素;促进了唐代文化的繁荣。

历 史 试 题

本试卷共2页,全卷满分100分,考试用时60分钟。

一、选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植作物,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的决定性因素是( )

A. 人工取火的发明 B. 建筑技术的发展

C. 生产工具的进步 D. 畜牧水平的提升

2.大汶口文化晚期遗址出现了男女合葬墓。其中1号墓,男性遗体放于墓穴正中,女性则在正穴扩出的一个小长方坑中。1、13、35号三座墓,随葬品的放置多数偏于男性一侧。由此反映了大汶口文化晚期处于( )

A. 母系氏族社会 B. 父系氏族社会

C. 奴隶制社会 D. 早期国家形成时期

3.三代有卜、巫、史等,他们既是神权的掌握者,又是国家的重要官员,权位显赫。这表明夏、商、周政治制度的特点之一是( )

A. 按照血缘亲疏来分配政治权力 B. 形成内外相辅的政权体制

C. 实行神权与政权相结合的制度 D. 国家和宗法制度密切结合

4.有人把春秋战国各种思想描述为:“全面归服自然的隐士派”“中央集权的法制派”“提倡节俭与互爱互利的反战派”“拥有无限同情心与爱心的礼仪派”。下列正确对应描述的是( )

A. 儒道墨法 B. 墨儒法道 C. 法儒道墨 D. 道法墨儒

5.据《左传》鲁宣公十五年记载“民不肯尽力于公田”。引文说明的根本问题是( )

A. 农民徭役负担太重,没有劳动时间 B. 春秋战乱不已,农业生产遭到破坏

C. 井田制已不能适应生产力的发展 D. 小农经济成为东方封建制的特点

6.某中学课题组在探究“春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图),这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A. 社会大变革的时代 B. 统一国家的建立

C. 繁荣与开放的社会 D. 民族关系的发展

7.春秋战国时期是大变革时代,从西周的“政自天子出”变为了“政自诸侯出”,而后又相继出现了“政自大夫出”、“政自臣宰出”的现象。这表明( )

A. 周王室统治广布四方 B. 争霸战争日益频繁

C. 分封宗法制遭到破坏 D. 民族交融不断加强

8.秦朝廷尉李斯在一次议政时说:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。”为解决这一问题,秦始皇实施了( )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 郡县制 D. 郡国并行制

9.下图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝( )

A. 统一文字、货币、度量衡 B. 建立了专制主义中央集权制度

C. 随葬品中必有官员印信 D. “焚书坑儒”,文化专制

10.柳宗元在《封建论》中说:秦“失在于政,不在于制”。这表明他认为秦朝灭亡的主要原因在于( )

A. 废除分封 B. “焚书坑儒” C. 农民起义 D. 统治者的暴政

11.西汉时期实行察举制选拔人才,魏晋时期的选官制度为九品中正制,隋朝创立科举制度,唐朝继承并完善科举制度。与过去的选官制度相比,科举制度( )

A. 按品德和家世选拔人才 B. 由中正官评定人才

C. 选拔权由中央转移至地方 D. 更加公开和公平

12.《史记》为我们了解黄帝到汉武帝时期的历史提供了重要资料,是我国历史上第一部纪传体通史。下列史实不能在《史记》中查到的是( )

A. 刘秀建汉 B. 武王伐纣 C. 陈胜吴广起义 D. 秦始皇统一度量衡

13.两汉时期,政府虽多次严禁百姓私自为血亲复仇,但这一行为却屡禁不止。官员在审理这类案件时,也往往对血亲复仇者宽大处理,甚至予以褒扬。这说明两汉时期( )

A. 官员没有法律意识 B. 社会矛盾尖锐

C. 儒家伦理观念强化 D. 中央集权削弱

14.三国时期学者孟康解释“中朝”说:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”汉朝实行中外朝制度( )

A. 旨在终结宰相制度 B. 有利于中央权力加强

C. 加速了西汉的灭亡 D. 有助于加强皇权专制

15.汉初“大城名都民人散亡,户口可得而数裁(才)什二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。”到文帝和景帝时期.“流民既归……列侯大者至三四万户,小国自信(倍)”。导致以上变化的原因是( )

A. 秦末战乱,田地荒芜 B. 休养生息,恢复生产

C. 均输平准,平抑物价 D. 罢黜百家,尊崇儒术

16.“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”下列史实不符合马克思这一论断的是( )

A. 少数民族在统治区域内发展农业经济 B. 少数民族政权学习汉族的典章制度

C. 东晋延续了西晋统治时期的政治体制 D. 十六国多采用中原模式的国号年号

17.北齐颜之推《颜氏家训》载:江南士族,至今八九世,不识农耕,全靠俸禄;贵族子弟能把车坐稳的就可以当著作郎,能写两句问候语的就可以当秘书郎。这些子弟出入无不熏衣剃面,傅粉施朱,望若神仙。这( )

A. 揭露了士族的腐化衰落 B. 展现了江南社会经济的发展

C. 意在批判世官制的弊端 D. 注重传承世家大族家教家风

18.南朝吴均在《饼说》中指出制作高水平的饼所需要的条件是“安定噎鸠之麦,洛阳董德之磨,河东长若之葱……洞庭负霜之橘,仇池连蒂之椒,调以济北之盐,剉以新丰之鸡”。这反映出( )

A. 经济作物种植的发展 B. 南北饮食文化的交流

C. 城市经济功能的增强 D. 诗文创作题材的更新

19.“毁镜”是北方草原地区拓跋鲜卑的一种特殊葬俗,即在下葬过程中将随葬铜镜故意打碎、通常仅以其中一块残片随葬的习俗。考古发现揭示,随着鲜卑南迁,越靠近中原,毁镜现象越少。据此推断,鲜卑毁镜习俗的废弃原因极有可能是( )

A. 战争频繁铜镜难得 B. 受到汉人习俗的影响

C. 政府禁止奢侈之风 D. 鲜卑人审美水平提高

20.秦、隋两个王朝国祚短促,却分别为汉、唐盛世奠定了基础。它们共同的历史贡献是( )

A. 制定了有利于巩固统一的制度和政策 B. 开辟了沟通南北经济交流的运输通道

C. 修筑了规模庞大的军事战略防御工程 D. 推行了思想统一服务政治统一的方法

21.“文质彬彬,威风凛凛……却不料南征北战竭民力,予雄予智失民心。眼看着,如画的江山都丧尽,好头颅也与那肝胆分。只落得,一代英雄归黄土,几行烟柳掩孤坟。这才是,运河悠悠连今古,载舟覆舟俱凡人。”该材料感叹的帝王是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋炀帝 D. 唐玄宗

22.钱穆在《国史新论》中论及唐代制度时说,在地方有为政府公开选拔人才的制度,在朝廷有综合管理全国行政事务的制度。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。“这两种制度”是指( )

A. 分封制和都县制 B. 郡县制和三省六部制

C. 科举制和郡县制 D. 科举制和三省六部制

23.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映出( )

A. 儒学正统地位削弱 B. 道教文化的广泛传播

C. 佛教影响范围扩大 D. 北方经济影响力上升

24.唐太宗认为:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。”因此唐太宗采取了( )

A. 互惠互利的对外政策 B. 开明宽松的民族政策

C. 为国理财的财政政策 D. 求贤纳谏的人才政策

25.中国古代医术亦称“仁术”。唐朝的孙思邈提出:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。”“仁者丹心”“悬壶济世”是对医者的极高评价。这反映了古代中国医术( )

A. 以社会教化为主要追求 B. 浸润了儒家文化的价值观

C. 以儒家思想为理论基础 D. 受到封建伦理道德的约束

26.684年,武则天曾下令,“凡官吏所在地区,田畴垦辟,家有余粮者升官”。这说明武则天( )

A. 严惩贪官污吏 B. 提倡节俭 C. 善于纳谏 D. 重视农业生产

27.白居易在《长恨歌》中写到:“九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”促使这一场景出现的直接原因是( )

A. 黄巾起义 B. 玄武门之变 C. 陈桥兵变 D. 安史之乱

28.《旧唐书》载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”此材料主要反映了( )

A. 安史之乱 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 朋党之争

29.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”的方向发展。这有利于( )

A. 放松人身依附关系 B. 保证农民生产时间

C. 促进农产品商品化 D. 催生新的经济因素

30.如图是敦煌藏经洞发现的唐咸通九年(868年)雕版印刷的《金刚经》(局部),卷首扉画为释迦牟尼向弟子宣说《金刚经》的场景,其后为《金刚经》正文。这反映出( )

A. 丝绸之路促进民族交融 B. 佛教盛行冲击儒学地位

C. 技术进步推动文化传播 D. 宗教思想源于艺术想象

二、非选择题(本题共2小题,共40分)

31.(20分)阅读下列有关中国古代政治制度的相关材料,完成下列要求。

材料一 封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主 (最高统治者仍由王族世袭)也。

——赵翼《廿二史札记》

材料二 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展,此即是此一项制度之自然生长。 ──钱穆《中国历代政治得失》

(1)依据材料一,指出秦朝与前朝(周)相比政治制度方面的“变”与“不变”。结合所学知识,说明周、秦政治制度的主要差别。 (10分)

(2)依据材料二,概括其观点,并结合中国古代君主专制中央集权制创立和发展的基本史实说明这一观点。(10分)

32.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 李氏(唐朝皇室)起自西陲,历事周(北周)隋,一切文物不问华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。太宗雄才大略,固不囿于琐微,而波罗球之盛行唐代,太宗即与有力焉。开元、天宝之际,天下升平,而玄宗以声色犬马为羁縻诸王之策,重以番将大盛,异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。 ——摘编自向达《唐代长安与西城文明》

材料二 隋唐时期,随着中西贸易的繁荣,一批批的西域、阿拉伯、波斯和罗马(东罗马帝国)商人沿着丝绸之路来到中国,丰富的物产如玻璃、药材、棉花、象牙、香料、珠宝和植物、畜产品等随之传入中国,异域的宗教、文化艺术也浪潮般地涌来。这一切使唐人终于认识到大秦、波斯、阿拉伯和天竺的文明与大唐文明一起构成了多元的世界文明。 ——摘编自李明伟《丝绸之路与唐诗的繁荣》

(1)根据材料一,概括唐代前中期长安社会的风貌,并结合所学知识分析呈现这一风貌的原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐代中外交往的意义。(8分)

荆门市名校2022-2023学年高一上学期期中考试

历史参考答案

【答案】

1. C 2. B 3. C 4. D 5. C 6. A 7. C

8. C 9. B 10. D 11. D 12. A 13. C 14. D

15. B 16. C 17. A 18. B 19. B 20. A 21. C

22. D 23. C 24. B 25. B 26. D 27. D 28. B

29. A 30. C

31.

(1)变:郡县制代替分封制,中央集权制度逐步确立。不变:最高统治者仍世袭;

主要差别:

①西周以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

②秦朝形成了中央垂直管理地方的制度,君主集权的官僚政治取代贵族政治。

(2)观点:政治制度的本原精神不变,但不同时期政治制度不断发展创新。

说明:君主专制中央集权制创立以来其本原精神不变,即加强中央集权,抑制地方权力;加强皇权,抑制相权;在不同朝代有不同的制度,如秦朝实行三公九卿制和郡县制;汉朝内外朝制度;唐朝三省六部制和道、州、县制;宋朝的二府三司制和路、州、县制;元朝的行省制;明朝的废丞相设内阁;清朝设军机处等。

32.

【小题1】风貌:华夷共处;民族文化盛行。原因:相对开放的政策;唐人兼收并蓄的文化态度;丝绸之路的兴盛;大量胡人居留长安;唐代出现盛世局面。

【小题2】意义:丰富了人们的物质文化生活;开阔了人们的视野;促进了人们对世界多元文明的认识;使中华文化吸收了很多异域文化因素;促进了唐代文化的繁荣。

同课章节目录