4.3 海-气相互作用第2课时课件(28张)

文档属性

| 名称 | 4.3 海-气相互作用第2课时课件(28张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-22 22:06:37 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第2课时

厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响

第四章第三节 海—气相互作用及其影响

2021年9月30日上映的《长津湖》以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景,讲述了在极寒严酷环境下,中国人民志愿军东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神,扭转战场态势,为长津湖战役胜利做出重要贡献的故事。

从海气相互作用思考长津湖战役低温天气的原因

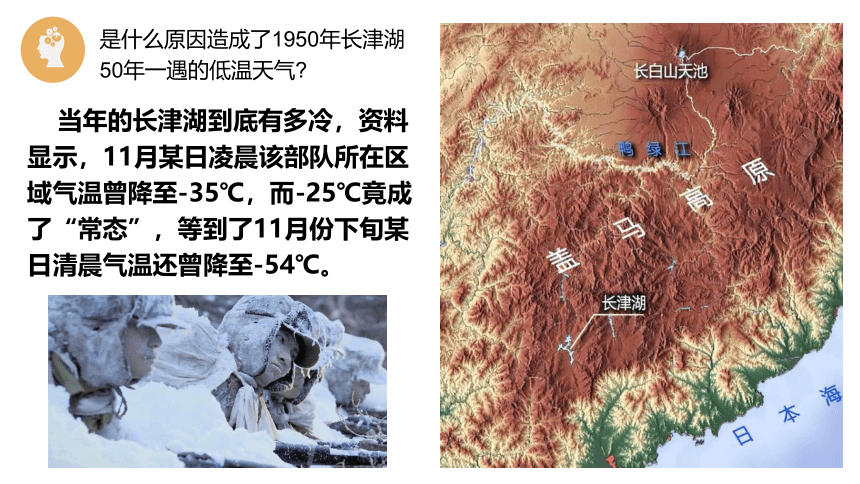

当年的长津湖到底有多冷,资料显示,11月某日凌晨该部队所在区域气温曾降至-35℃,而-25℃竟成了“常态”,等到了11月份下旬某日清晨气温还曾降至-54℃。

是什么原因造成了1950年长津湖50年一遇的低温天气

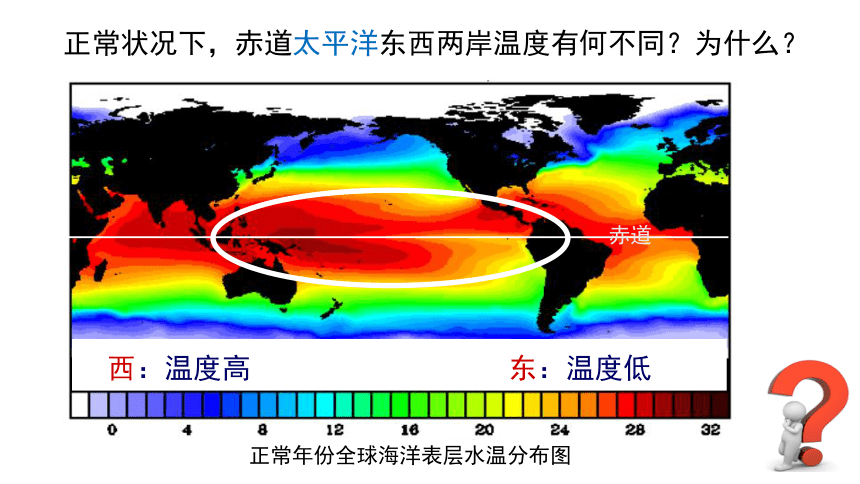

赤道

正常年份全球海洋表层水温分布图

正常状况下,赤道太平洋东西两岸温度有何不同?为什么?

西:温度高 东:温度低

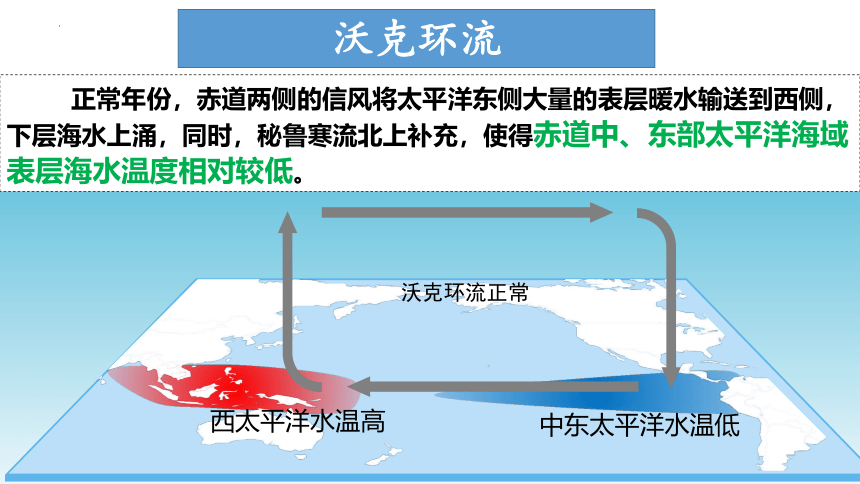

沃克环流正常

中东太平洋水温低

西太平洋水温高

正常年份,赤道两侧的信风将太平洋东侧大量的表层暖水输送到西侧,下层海水上涌,同时,秘鲁寒流北上补充,使得赤道中、东部太平洋海域表层海水温度相对较低。

沃克环流

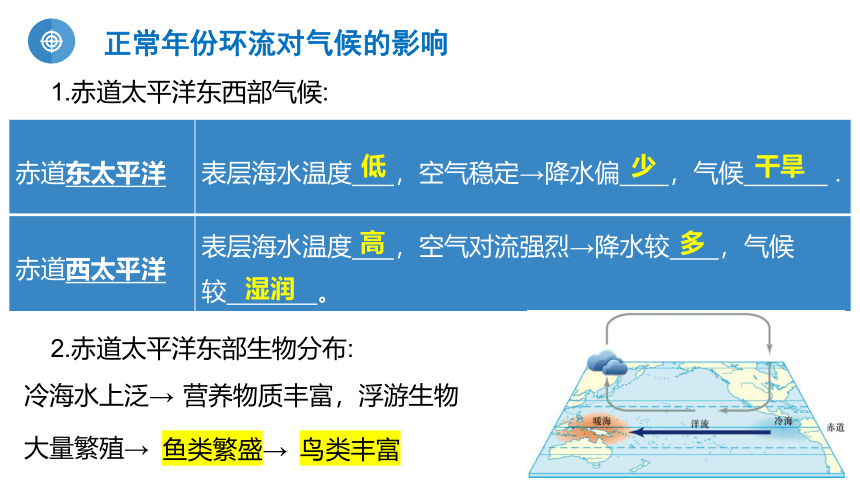

赤道东太平洋 表层海水温度 ,空气稳定→降水偏 ,气候 .

赤道西太平洋 表层海水温度 ,空气对流强烈→降水较 ,气候较 。

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:

正常年份环流对气候的影响

低

少

干旱

高

多

湿润

冷海水上泛→

营养物质丰富,浮游生物

大量繁殖→

鱼类繁盛→

鸟类丰富

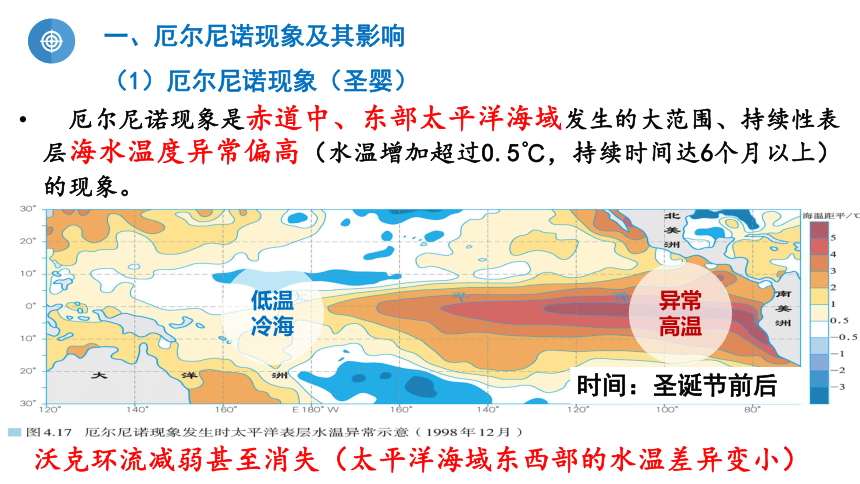

厄尔尼诺现象是赤道中、东部太平洋海域发生的大范围、持续性表层海水温度异常偏高(水温增加超过0.5℃,持续时间达6个月以上)的现象。

沃克环流减弱甚至消失(太平洋海域东西部的水温差异变小)

时间:圣诞节前后

一、厄尔尼诺现象及其影响

(1)厄尔尼诺现象(圣婴)

异常高温

低温冷海

秘

鲁

基岩

东南信风

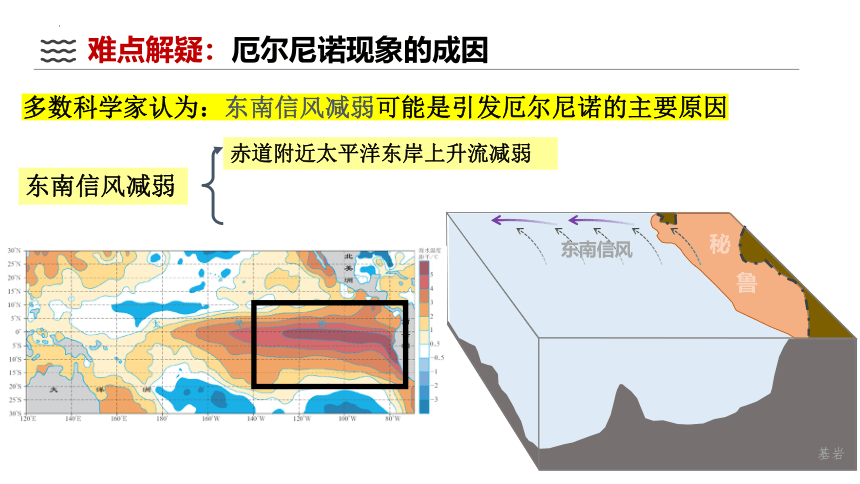

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

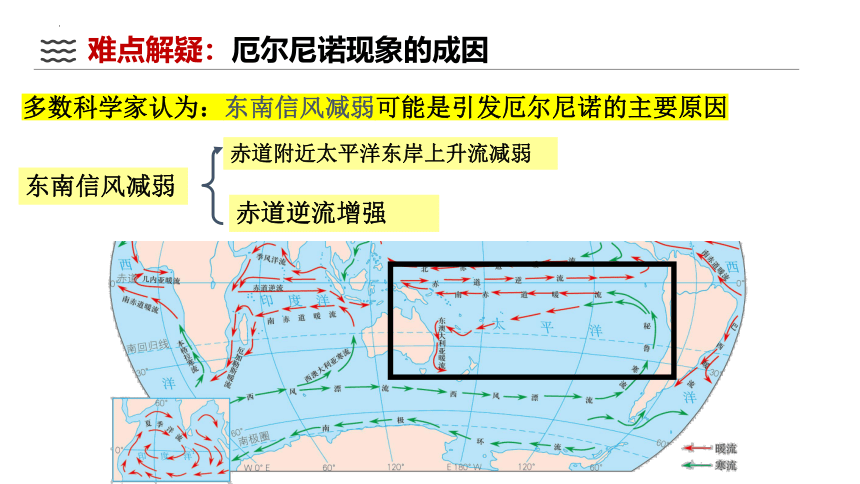

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

赤道逆流增强

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

赤道逆流增强

温暖的海水输送到东太平洋

形成厄尔尼诺现象

低纬东北东南信风减弱

赤道逆流增强,温暖海水东侧集聚

大洋东侧上升补偿流减弱

东西两岸气候差异

东涝西旱

描述厄尔尼诺年份造成赤道附近太平洋东西两岸气候差异的详细过程。

水温东暖西冷

一、厄尔尼诺现象及其影响

(3)厄尔尼诺形成过程

厄尔尼诺

做笔记P74

【材料】2017年3月,秘鲁遭受20年来最严重的洪涝灾害,全国多个省遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。秘鲁渔场也遭受损失,鱼类死亡减产。

【提示】厄尔尼诺发生时,东南信风减弱,秘鲁沿岸上升补偿流减弱,底层营养盐类上泛减少,饵料减少。

厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸水温上升,冷水鱼类不适应环境导致大量死亡。

秘鲁洪涝灾害

澳大利亚森林火灾

印度尼西亚干旱

赤道东太平洋:表层海水温度升高,空气对流增强,降水增多,易发生洪涝灾害。赤道西太平洋:表层海水温度下降,空气对流减弱,降水减少,易发生旱灾和山火。

厄尔尼诺现象及其影响

厄尔尼诺现象的影响

赤道太平洋东涝西旱

赤道东太平洋 表层海水温度升高,空气对流运动增强→降水增多→洪涝灾害

赤道西太平洋 表层海水温度下降,空气对流运动减弱→降水减少→旱灾、山火

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:信风减弱→冷海水不上涌→海水营养物质减少→鱼类大量减少→鸟类失去食物来源,大量死亡或迁徙。

一、厄尔尼诺现象及其影响

(4)厄尔尼诺对气候的影响

(1)西太平洋水温偏 ,对流 ,夏季台风数量 ;

(2)我国冬季风 ,出现 。

(3)我国夏季风 ,雨带盘踞南方,南 北 。

低

减弱

减少

减弱

暖冬

变弱

涝

旱

一、厄尔尼诺现象及其影响

(4)厄尔尼诺对气候的影响

3.对我国的影响:

【课堂练习】

A

1.当出现厄尔尼诺事件时,下列现象可能的是( )

A.秘鲁沿海沙漠繁花似锦

B.智利北部干旱加剧

C.澳大利亚东部洪涝频发

D.印尼东部降水增多

厄尔尼诺:赤道太平洋东涝西旱

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

1.在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

答:顺时针

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

答:东南信风加强,太平洋西岸上升气流旺盛,东岸下沉气流加剧。

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

3.说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

答:太平洋东部秘鲁寒流增强,水温更低,降水更少,加剧干旱危害。太平洋西部洪涝灾害加剧。

拉尼娜现象指赤道东太平洋表层海水温度异常下降的现象,其特征与厄尔尼诺现象相反,因而又称反厄尔尼诺现象。

拉尼娜现象的概念

沃克环流增强(太平洋海域东西部的水温差异增大)

时间:厄尔尼诺之后

拉尼娜现象会对太平洋东西两岸产生怎样的影响呢?

温度更低

温度高

沃克环流加强

练一练

赤道中、东太平洋地区,下沉气流加强,沿岸更加干旱。

赤道西太平洋地区,上升气流加强,沿岸更加湿润。

赤道东太平洋 表层海水温度下降,空气对流运动减弱→降水减少→旱灾、山火

赤道西太平洋 表层海水温度升高,空气对流运动增强→降水增多→洪涝灾害

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:离岸风增强→上升流变强→海洋表层营养物质增多→渔场增产 → 鸟类变多。

一、拉尼娜现象及其影响

(3)拉尼娜对气候的影响

2、冬季风增强,冬季较正常年份更冷(冷冬)。

3、夏季风变强,雨带移动速度快,出现南旱北涝的现象。

4、我国夏季台风数量增多。

1、赤道附近大洋西侧水温偏高,对流增强,冬夏季风势力增强。

拉尼娜现象及其影响

【知识拓展】拉尼娜现象对我国气候的影响

厄尔尼诺现象与拉尼娜现象

比较项目 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风

赤道逆流

太平洋 水温 大洋东岸

大洋西岸

沃克环流

降水 变化 大洋东岸

大洋西岸

减弱

增强

升高

降低

减弱

增多

减少

增强

减弱

降低

升高

增强

减少

增多

拉尼娜现象对气候的影响与厄尔尼诺现象大致相反,

但影响程度及范围较厄尔尼诺现象小。

是什么原因造成了1950年长津湖50年一遇的低温天气

①受盖马高原地势影响,地势高,气温低。

②遭遇蒙古冷高压,东北风裹挟着大量来自日本海、鄂霍次克海的水汽。东北风势力强劲,降温迅速;受盖马高原地势影响,这些水汽很容易形成暴风雪。

③狭管效应加剧风力,降温迅速。

拉尼娜现象导致冬季风加强,加剧寒冷。

厄尔尼诺

发生的时间地点

形成过程

区域影响

海气相互作用

热量交换

水分交换

大气环流

大洋环流

全球

水热

平衡

途径

发生的时间地点

区域影响

相反

拉尼娜

课堂小结

1.厄尔尼诺事件的发生有害无利。( )

2.水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部。( )

3.海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋为大气提供水汽最少的海域是 ( )

A.低纬海域 B.中低纬海域

C.高纬海域 D.中高纬海域

√

×

C

练一练

“沃克环流”是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,和着信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此,完成下面小题。

练一练

4.若“沃克环流”增强,则表明( )

A.南美洲西部沿岸洋流势力减弱

B.澳大利亚东侧沿岸暖流势力减弱

C.太平洋南、北部海区水温温差增大

D.太平洋东、西部海区水温温差增大

D

5.若“沃克环流”减弱,下列气候变化中,在澳大利亚东部沿海地区最可能发生的是( )

A.降水减少

B.气温急剧上升

C.风暴天气明显增多

D.降水季节变化更加显著

“沃克环流”是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,和着信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此,完成下面小题。

练一练

A

第2课时

厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响

第四章第三节 海—气相互作用及其影响

2021年9月30日上映的《长津湖》以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景,讲述了在极寒严酷环境下,中国人民志愿军东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神,扭转战场态势,为长津湖战役胜利做出重要贡献的故事。

从海气相互作用思考长津湖战役低温天气的原因

当年的长津湖到底有多冷,资料显示,11月某日凌晨该部队所在区域气温曾降至-35℃,而-25℃竟成了“常态”,等到了11月份下旬某日清晨气温还曾降至-54℃。

是什么原因造成了1950年长津湖50年一遇的低温天气

赤道

正常年份全球海洋表层水温分布图

正常状况下,赤道太平洋东西两岸温度有何不同?为什么?

西:温度高 东:温度低

沃克环流正常

中东太平洋水温低

西太平洋水温高

正常年份,赤道两侧的信风将太平洋东侧大量的表层暖水输送到西侧,下层海水上涌,同时,秘鲁寒流北上补充,使得赤道中、东部太平洋海域表层海水温度相对较低。

沃克环流

赤道东太平洋 表层海水温度 ,空气稳定→降水偏 ,气候 .

赤道西太平洋 表层海水温度 ,空气对流强烈→降水较 ,气候较 。

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:

正常年份环流对气候的影响

低

少

干旱

高

多

湿润

冷海水上泛→

营养物质丰富,浮游生物

大量繁殖→

鱼类繁盛→

鸟类丰富

厄尔尼诺现象是赤道中、东部太平洋海域发生的大范围、持续性表层海水温度异常偏高(水温增加超过0.5℃,持续时间达6个月以上)的现象。

沃克环流减弱甚至消失(太平洋海域东西部的水温差异变小)

时间:圣诞节前后

一、厄尔尼诺现象及其影响

(1)厄尔尼诺现象(圣婴)

异常高温

低温冷海

秘

鲁

基岩

东南信风

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

赤道逆流增强

难点解疑:厄尔尼诺现象的成因

多数科学家认为:东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺的主要原因

东南信风减弱

赤道附近太平洋东岸上升流减弱

赤道逆流增强

温暖的海水输送到东太平洋

形成厄尔尼诺现象

低纬东北东南信风减弱

赤道逆流增强,温暖海水东侧集聚

大洋东侧上升补偿流减弱

东西两岸气候差异

东涝西旱

描述厄尔尼诺年份造成赤道附近太平洋东西两岸气候差异的详细过程。

水温东暖西冷

一、厄尔尼诺现象及其影响

(3)厄尔尼诺形成过程

厄尔尼诺

做笔记P74

【材料】2017年3月,秘鲁遭受20年来最严重的洪涝灾害,全国多个省遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。秘鲁渔场也遭受损失,鱼类死亡减产。

【提示】厄尔尼诺发生时,东南信风减弱,秘鲁沿岸上升补偿流减弱,底层营养盐类上泛减少,饵料减少。

厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸水温上升,冷水鱼类不适应环境导致大量死亡。

秘鲁洪涝灾害

澳大利亚森林火灾

印度尼西亚干旱

赤道东太平洋:表层海水温度升高,空气对流增强,降水增多,易发生洪涝灾害。赤道西太平洋:表层海水温度下降,空气对流减弱,降水减少,易发生旱灾和山火。

厄尔尼诺现象及其影响

厄尔尼诺现象的影响

赤道太平洋东涝西旱

赤道东太平洋 表层海水温度升高,空气对流运动增强→降水增多→洪涝灾害

赤道西太平洋 表层海水温度下降,空气对流运动减弱→降水减少→旱灾、山火

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:信风减弱→冷海水不上涌→海水营养物质减少→鱼类大量减少→鸟类失去食物来源,大量死亡或迁徙。

一、厄尔尼诺现象及其影响

(4)厄尔尼诺对气候的影响

(1)西太平洋水温偏 ,对流 ,夏季台风数量 ;

(2)我国冬季风 ,出现 。

(3)我国夏季风 ,雨带盘踞南方,南 北 。

低

减弱

减少

减弱

暖冬

变弱

涝

旱

一、厄尔尼诺现象及其影响

(4)厄尔尼诺对气候的影响

3.对我国的影响:

【课堂练习】

A

1.当出现厄尔尼诺事件时,下列现象可能的是( )

A.秘鲁沿海沙漠繁花似锦

B.智利北部干旱加剧

C.澳大利亚东部洪涝频发

D.印尼东部降水增多

厄尔尼诺:赤道太平洋东涝西旱

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

1.在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

答:顺时针

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

答:东南信风加强,太平洋西岸上升气流旺盛,东岸下沉气流加剧。

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

3.说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

答:太平洋东部秘鲁寒流增强,水温更低,降水更少,加剧干旱危害。太平洋西部洪涝灾害加剧。

拉尼娜现象指赤道东太平洋表层海水温度异常下降的现象,其特征与厄尔尼诺现象相反,因而又称反厄尔尼诺现象。

拉尼娜现象的概念

沃克环流增强(太平洋海域东西部的水温差异增大)

时间:厄尔尼诺之后

拉尼娜现象会对太平洋东西两岸产生怎样的影响呢?

温度更低

温度高

沃克环流加强

练一练

赤道中、东太平洋地区,下沉气流加强,沿岸更加干旱。

赤道西太平洋地区,上升气流加强,沿岸更加湿润。

赤道东太平洋 表层海水温度下降,空气对流运动减弱→降水减少→旱灾、山火

赤道西太平洋 表层海水温度升高,空气对流运动增强→降水增多→洪涝灾害

1.赤道太平洋东西部气候:

2.赤道太平洋东部生物分布:离岸风增强→上升流变强→海洋表层营养物质增多→渔场增产 → 鸟类变多。

一、拉尼娜现象及其影响

(3)拉尼娜对气候的影响

2、冬季风增强,冬季较正常年份更冷(冷冬)。

3、夏季风变强,雨带移动速度快,出现南旱北涝的现象。

4、我国夏季台风数量增多。

1、赤道附近大洋西侧水温偏高,对流增强,冬夏季风势力增强。

拉尼娜现象及其影响

【知识拓展】拉尼娜现象对我国气候的影响

厄尔尼诺现象与拉尼娜现象

比较项目 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风

赤道逆流

太平洋 水温 大洋东岸

大洋西岸

沃克环流

降水 变化 大洋东岸

大洋西岸

减弱

增强

升高

降低

减弱

增多

减少

增强

减弱

降低

升高

增强

减少

增多

拉尼娜现象对气候的影响与厄尔尼诺现象大致相反,

但影响程度及范围较厄尔尼诺现象小。

是什么原因造成了1950年长津湖50年一遇的低温天气

①受盖马高原地势影响,地势高,气温低。

②遭遇蒙古冷高压,东北风裹挟着大量来自日本海、鄂霍次克海的水汽。东北风势力强劲,降温迅速;受盖马高原地势影响,这些水汽很容易形成暴风雪。

③狭管效应加剧风力,降温迅速。

拉尼娜现象导致冬季风加强,加剧寒冷。

厄尔尼诺

发生的时间地点

形成过程

区域影响

海气相互作用

热量交换

水分交换

大气环流

大洋环流

全球

水热

平衡

途径

发生的时间地点

区域影响

相反

拉尼娜

课堂小结

1.厄尔尼诺事件的发生有害无利。( )

2.水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部。( )

3.海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋为大气提供水汽最少的海域是 ( )

A.低纬海域 B.中低纬海域

C.高纬海域 D.中高纬海域

√

×

C

练一练

“沃克环流”是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,和着信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此,完成下面小题。

练一练

4.若“沃克环流”增强,则表明( )

A.南美洲西部沿岸洋流势力减弱

B.澳大利亚东侧沿岸暖流势力减弱

C.太平洋南、北部海区水温温差增大

D.太平洋东、西部海区水温温差增大

D

5.若“沃克环流”减弱,下列气候变化中,在澳大利亚东部沿海地区最可能发生的是( )

A.降水减少

B.气温急剧上升

C.风暴天气明显增多

D.降水季节变化更加显著

“沃克环流”是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,和着信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此,完成下面小题。

练一练

A

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪