【决胜期末】2022-2023学年上学期浙教版科学七年级上册好题汇编(十三):升华与凝华【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 【决胜期末】2022-2023学年上学期浙教版科学七年级上册好题汇编(十三):升华与凝华【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 487.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 10:40:26 | ||

图片预览

文档简介

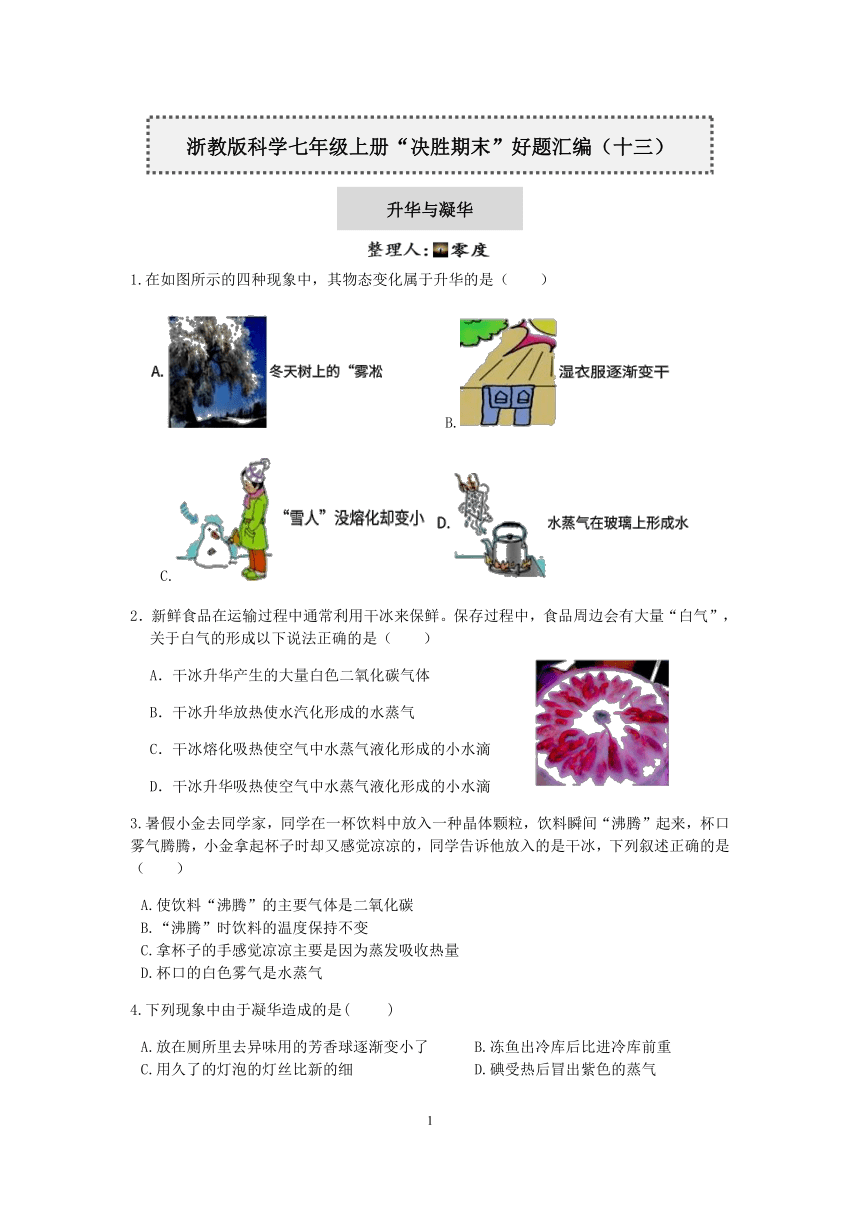

1.在如图所示的四种现象中,其物态变化属于升华的是( )

B.

C.

2.新鲜食品在运输过程中通常利用干冰来保鲜。保存过程中,食品周边会有大量“白气”,关于白气的形成以下说法正确的是( )

A.干冰升华产生的大量白色二氧化碳气体

B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气

C.干冰熔化吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

D.干冰升华吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

3.暑假小金去同学家,同学在一杯饮料中放入一种晶体颗粒,饮料瞬间“沸腾”起来,杯口雾气腾腾,小金拿起杯子时却又感觉凉凉的,同学告诉他放入的是干冰,下列叙述正确的是( )

A.使饮料“沸腾”的主要气体是二氧化碳

B.“沸腾”时饮料的温度保持不变

C.拿杯子的手感觉凉凉主要是因为蒸发吸收热量

D.杯口的白色雾气是水蒸气

4.下列现象中由于凝华造成的是( )

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了 B.冻鱼出冷库后比进冷库前重

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细 D.碘受热后冒出紫色的蒸气

5.小明在家过周末,想到一些学过的物理知识,下列说法错误的是( )

A. 地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快

B. 冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气液化而成的

C. 烧开水后,看到“白气”是汽化现象

D. 看到用久了的白炽灯变黑是钨先升华后凝华

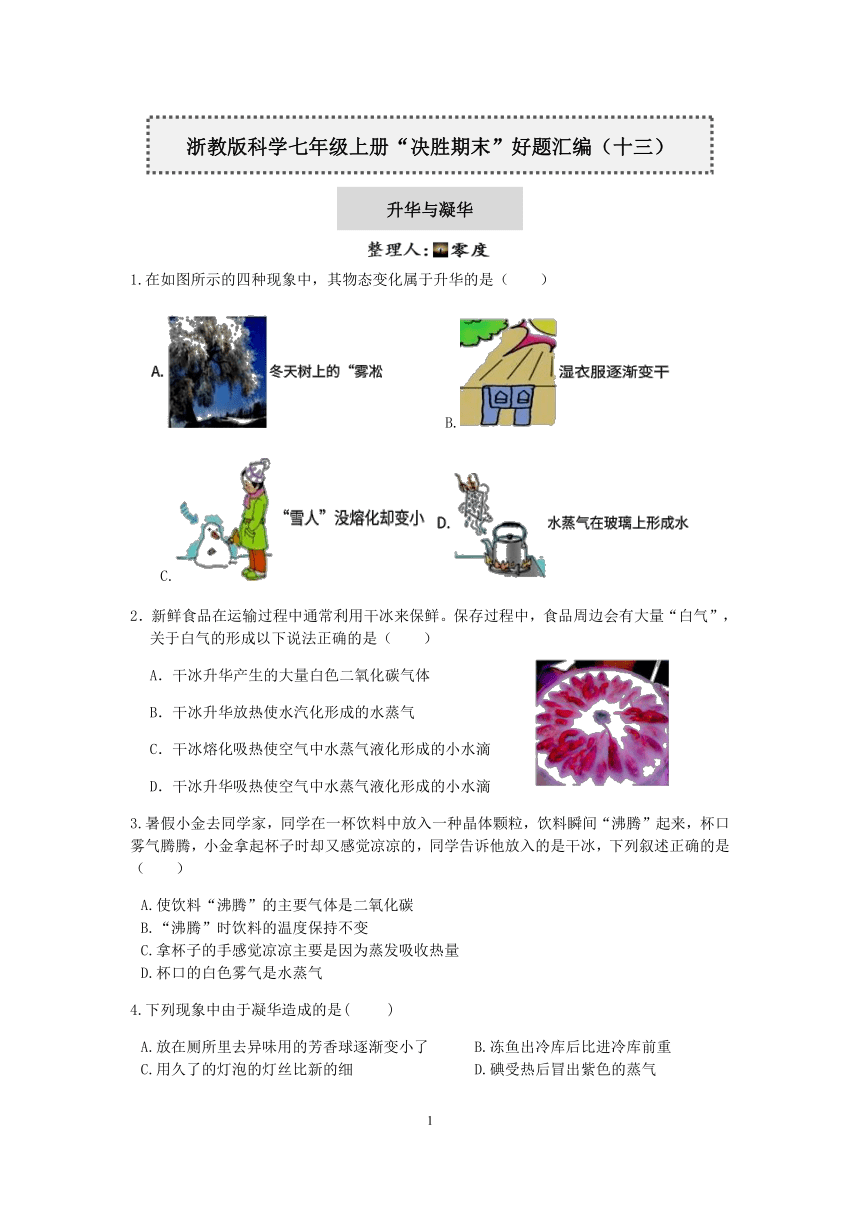

6.已知:常压下,碘的熔点为113.60℃,碘的沸点为184.25℃,酒精灯火焰的温度约为400℃;碘升华管是密封的玻璃管,内含少量碘晶体。用如图甲和乙所示的两种方案做“碘的升华”实验都能观察到碘蒸气。观察到的碘蒸气( )

A.甲方案中:一定是由固态碘升华而成

B.甲方案中:可能是由液态碘液化而成

C.乙方案中:一定是由固态碘升华而成

D.乙方案中:可能是由液态碘蒸发而成

7.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”或结“冰花”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内一面;②“汗”出在玻璃窗上室外一面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的;⑤“汗”是液态水;⑥“汗”是水蒸气;⑦“冰花”结在玻璃窗的内表面;⑧“冰花”结在玻璃窗的外表面,其中正确的( )

A.①④⑤⑦ B.①③⑤⑧ C.①④⑤⑧ D.③④⑥⑧

8.在二十四节气的流转中,倒计时从“雨水”开始,到立春落定,2022年北京冬奥会开幕式正式拉开大幕,它是中华民族智慧的结晶,下列有关节气的谚语分析正确的是( )

A.“惊蛰云不停,寒到五月中”,云的形成是凝固过程,需要吸热

B.“伏天三场雨,薄地长好麻”,雨的形成是汽化过程,需要吸热

C.“箱降有霜,米谷满仓”,霜的形成是凝华过程,需要放热

D.“小寒冻土,大寒冻河”,河水结冰是熔化现象,需要放热

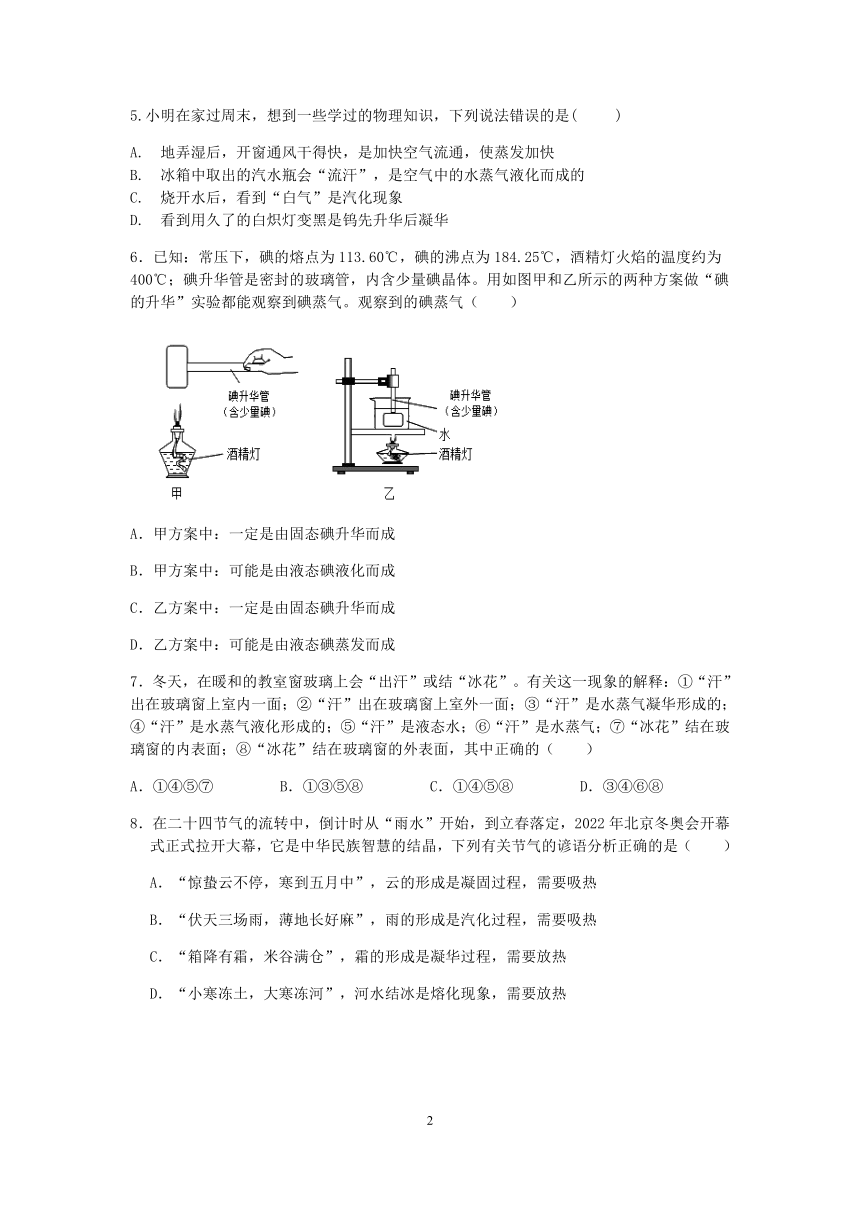

9.下列现象产生的过程中要放热的是( )

甲:壶口附近的“白气” 乙:北方的冬天,植物上的雾凇 丙:夏天的清晨,蜻蜓身上的露珠 丁:铁矿熔化成的铁水

A.甲、丙 B.甲、乙、丁 C.甲、丙、丁 D.甲、乙、丙

10.下面是小红的“物理笔记”部分摘录,其中不正确的是( )

A. 北海的春天,常出现墙壁“冒汗”是液化现象

B. 用水来冷却汽车发动机是因为水的比热容大

C. 夏天在地面上洒水会感到凉快,是利用了蒸发吸热

D. 衣柜里的樟脑丸变小了,属于凝华现象

11.请填写物态变化名称及吸热、放热情况:

(1)露的形成:________,________。

(2)冰变成水:________,________。

(3)霜的形成:________,________。

(4)铁水变铁块:________,________。

(5)雾的形成:________,________。

(6)碘变成碘蒸汽:________,________。

12.有霜季节,农作物常被冻坏,这就是人们常说的遭受霜冻。实际上,农作物不是因为霜而受冻的,0 ℃以下的低气温才是真正的凶手。空气干燥时,即使温度降到-20~-10 ℃,也不会出现霜,但此时农作物早被冻坏了。农民们称这种情况为“黑霜”。

(1)霜是由________直接变为小冰晶形成的,形成霜的物态变化是________。

(2)小红由短文猜想霜的形成条件是________和________。

(3)小明为了验证小红的猜想,做了如下实验:从冰箱中取出一些-10 ℃的冰块,放在不锈钢杯子里,一段时间后可看到杯底出现一些白色的小冰晶(即霜)。你认为该实验能否验证上述猜想?请简要陈述理由。

13.如图为饭店推出的一道特色菜。经了解,原来是在下面的容器中先放少许干冰,上桌时往里面加些热水,就能产生“烟雾缭绕”的效果。此处的“烟雾”是________,请结合学过的科学知识解释“烟雾”形成的过程?

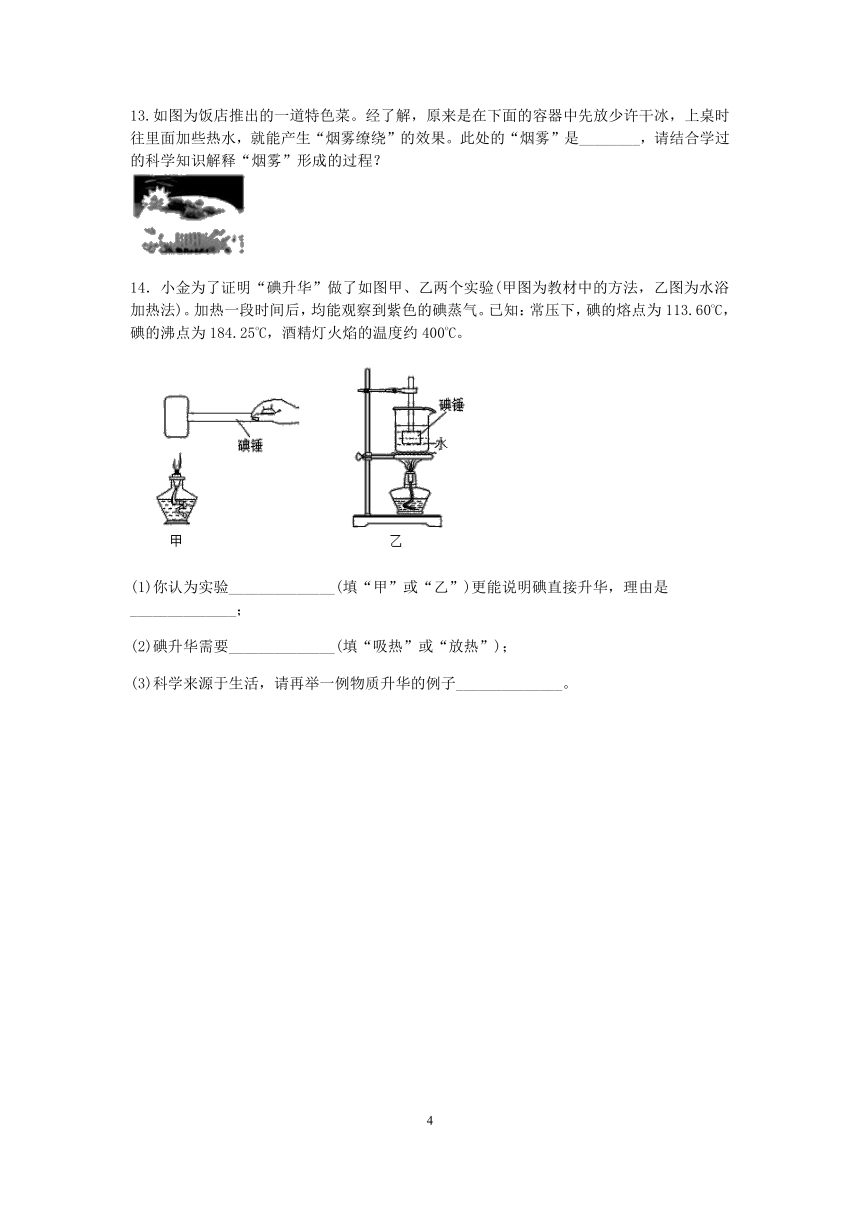

14.小金为了证明“碘升华”做了如图甲、乙两个实验(甲图为教材中的方法,乙图为水浴加热法)。加热一段时间后,均能观察到紫色的碘蒸气。已知:常压下,碘的熔点为113.60oC,碘的沸点为184.25oC,酒精灯火焰的温度约400oC。

(1)你认为实验______________(填“甲”或“乙”)更能说明碘直接升华,理由是______________;

(2)碘升华需要______________(填“吸热”或“放热”);

(3)科学来源于生活,请再举一例物质升华的例子______________。

答案及解析

1.C

【解析】物质由液态变为气态叫汽化,汽化有蒸发和沸腾两种方式;物质由气态变为液态叫液化;物质由气态变为固态是凝华;物质由固态变为气态叫升华。

【分析】本题考查了学生对生活中的物态变化的判断,是一道热学基础题。

【详解】A、雾凇是水蒸气变成的固体小冰晶,是凝华现象;B、湿衣服在太阳下被晒干是液态的水变为水蒸气,是蒸发,属于汽化现象;C、冬天户外的雪人变小是雪升华成了水蒸气,是升华现象;D、水蒸气遇到玻璃板变成小水珠是由气态变为液态,是液化现象;故选:C。2.D

解:食品在运输过程中通常利用干冰来保鲜。保存过程中,食品周边会有大量“白气”,是干冰升华吸热使气温降低,空气中水蒸气液化形成的小水滴。

故ABC错误,D正确。

故选:D。

3.A

【解析】干冰是固态的二氧化碳,放入空气中时,会由固态迅速变成气态发生升华现象而吸热,导致周围温度下降,据此分析判断。

干冰放入饮料中时,迅速从饮料中吸热而升华,从而产生大量的二氧化碳气体,导致饮料沸腾,故A正确;

“沸腾”时,饮料的热量被干冰吸收而降低温度,故B错误;

拿杯子的手感觉凉凉的是因为干冰升华吸收热量,故C错误;

杯口的白色雾气是空气中的水蒸气液化而成的小水珠,故D错误。

4.B

【解析】物质由气态直接变成固态叫凝华,向外放热,据此分析判断。

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了,其实是芳香球由固态直接变成气态发生升华现象,故A不合题意;

B.冻鱼出冷库后比进冷库前重,其实是外面的水蒸气在冻鱼表面放热,由气态直接变成固态发生凝华现象而形成了冰,故B符合题意;

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细,其实是灯丝受热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故C不合题意;

D.碘受热后冒出紫色的蒸气,其实是碘吸热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故D不合题意。

5. C

【解析】(1)影响蒸发的要素:液体的温度、表面积和上方空气流动;

(2)物质由气态变成液态叫液化;

(3)物质由液态变成气态叫汽化;

(4)物质由固态变成气态叫升华,由气态变成固态叫凝华,据此分析判断。

【解答】A.地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快,故A正确不合题意;

B.冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液态发生液化现象而成的 小水珠,故B正确不合题意;

C.烧开水后,看到“白气”是水蒸气遇冷后,由气态变成液态发生的液化现象,故C错误符合题意;

D.看到用久了的白炽灯变黑,是钨吸热由固态变成气态发生升华现象,然后再由气态变成固态发生凝华现象行成的,故D正确不合题意。

故选C。

6.C

【解析】

甲方案中酒精灯火焰温度约为400℃,在加热过程,温度已经超过了碘的熔点,碘可能先熔化,由固态变成液态,再汽化,由液态变成气态的碘蒸气,不一定是碘由固态直接变成气态的升华现象,并不能得出碘升华的结论,故A、B选项错误;

乙方案中将碘升华管放在水中进行水浴加热,烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华,故选项C正确,选项D错误;

7.A

【解析】

“汗”是液态水,由屋内的水蒸气遇到冷的玻璃液化形成的,所以应出现在里面;“冰花”是固态的冰晶,由屋内的水蒸气遇到冷的玻璃凝华形成的,所以应出现在里面。

8.C

解:A、云的形成是水蒸气的液化过程,需要放热,故A错误;

B、雨的形成是水蒸气的液化过程,需要放热,故B错误;

C、霜的形成是水蒸气的凝华过程,需要放热,故C正确;

D、河水结冰是熔化现象,需要吸热,故D错误。

故选:C。

9.D

解:甲、壶口附近的“白气”是高温水蒸气遇到温度较低的空气液化形成的液态小水滴,液化放热;

乙、雾凇是空气中的水蒸气凝华形成的固态小冰晶,凝华放热;

丙、露珠是空气中的水蒸气液化形成的液态小水滴,液化放热;

丁、铁矿熔化成铁水,由固态变为由液态属于熔化现象,熔化吸热;

由分析可知,放热的有甲乙丙,吸热的是丁,故D正确,ABC错误。

故选:D。

10. D

【解析】解:A、北海的春天,水蒸气遇到温度较低的墙壁,放出热量,发生液化现象,所以出现墙壁“冒汗”现象,故A正确;

B、水的比热容较大,与相同质量的气体物质相比,升高相同温度时可以吸收较多的热量,所以用来冷却汽车发动机,故B正确;

C、夏天把水洒在地面上时,水蒸发时吸热,起到降低室温的作用,故C正确;

D、樟脑球由固态变为气态叫升华,故D错误.

故选D.

(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(2)水的比热容比较大,常用来做冷却物质;

(3)汽化有两种方式,蒸发和沸腾,汽化过程吸热;

(4)物质由固态变为气态叫升华,升华吸热.

11.(1)液化;放热(2)熔化;吸热(3)凝华;放热(4)凝固;放热(5)液化;放热

(6)升华;吸热

【解析】区分物态变化的关键,是弄清物质的除态和末态;在六种物态变化中,吸热的有:熔化、汽化和升华,放热的有:凝固、液化和凝华。

【解答】(1)露是水蒸气放热,由气态变成液态发生液化现象形成的;

(2)冰变成水,是冰吸收热量,由固态变成液态发生熔化现象形成的;

(3)霜是水蒸气放热,由气态直接变成固态发生凝华现象形成的;

(4)铁水变成铁块,是铁水放热,由液态变成固态发生凝固现象形成的;

(5)雾是水蒸气放热,由气态变成液态发生液化现象形成的;

(6)碘变成碘蒸汽,是碘吸热,由固态直接变成气态发生升华现象形成的。

12.(1)水蒸气;凝华

(2)空气湿润;气温在0 ℃以下

(3)不能;没有做空气干燥时是否会出现霜的对比实验。

【解析】(1)物质由气态直接变为固态叫凝华,分析霜的形成过程;(2)从短文中找到霜的形成条件;(3)设计实验时,要考虑充分常用控制变量的思想,进行对比实验,方可得出结论。

【解答】(1)霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在植被表面;

(2)根据文中的“当空气干燥时,即使温度降低到-20℃~-10℃,也不会出现霜。”可知:霜的形成条件是:空气湿润且温度在0℃以下;

(3)实验:“从冰箱取出一些-10℃的冰块,放在不锈钢杯子里,一段时间后可看到在杯底出现一些白色的小冰晶(即霜)”中,没有提供两种不同的空气湿润环境;故不能验证猜想。

13.小液滴(水);干冰升华吸热,周围空气温度下降,水蒸气遇冷液化成小水珠。

【解析】物质由固态直接变成气态叫升华,需要吸热;物质由气态变成液态叫液化,需要放热,据此分析解答。

【解答】此处的“烟雾”是小液滴(水),“烟雾”形成的过程:干冰升华吸热,周围空气温度下降,水蒸气遇冷液化成小水珠。

乙 乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了

吸热 北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)

【解析】

(1)由于甲同学利用酒精灯直接对试管进行加热,温度上升速度很快,会迅速超过碘的熔点和沸点,因此根据实验现象无法判断固态碘是否直接变成气体而不是先变成液体再变成气体;而乙同学使温度在缓慢上升的过程中,仍可以看到碘蒸气,而且由于水沸腾后温度不变,其温度小于碘的熔点,说明碘没有熔化,更不会汽化,这就证明了固态碘是直接变成气体的。故填:乙;乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了。

(2)固态碘直接变成气体的过程是升华,这是一个吸收热量的过程。故填:吸热。

(3)升华指物体从固态直接变成气态。故填:北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)。

浙教版科学七年级上册“决胜期末”好题汇编(十三)

升华与凝华

B.

C.

2.新鲜食品在运输过程中通常利用干冰来保鲜。保存过程中,食品周边会有大量“白气”,关于白气的形成以下说法正确的是( )

A.干冰升华产生的大量白色二氧化碳气体

B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气

C.干冰熔化吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

D.干冰升华吸热使空气中水蒸气液化形成的小水滴

3.暑假小金去同学家,同学在一杯饮料中放入一种晶体颗粒,饮料瞬间“沸腾”起来,杯口雾气腾腾,小金拿起杯子时却又感觉凉凉的,同学告诉他放入的是干冰,下列叙述正确的是( )

A.使饮料“沸腾”的主要气体是二氧化碳

B.“沸腾”时饮料的温度保持不变

C.拿杯子的手感觉凉凉主要是因为蒸发吸收热量

D.杯口的白色雾气是水蒸气

4.下列现象中由于凝华造成的是( )

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了 B.冻鱼出冷库后比进冷库前重

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细 D.碘受热后冒出紫色的蒸气

5.小明在家过周末,想到一些学过的物理知识,下列说法错误的是( )

A. 地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快

B. 冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气液化而成的

C. 烧开水后,看到“白气”是汽化现象

D. 看到用久了的白炽灯变黑是钨先升华后凝华

6.已知:常压下,碘的熔点为113.60℃,碘的沸点为184.25℃,酒精灯火焰的温度约为400℃;碘升华管是密封的玻璃管,内含少量碘晶体。用如图甲和乙所示的两种方案做“碘的升华”实验都能观察到碘蒸气。观察到的碘蒸气( )

A.甲方案中:一定是由固态碘升华而成

B.甲方案中:可能是由液态碘液化而成

C.乙方案中:一定是由固态碘升华而成

D.乙方案中:可能是由液态碘蒸发而成

7.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”或结“冰花”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内一面;②“汗”出在玻璃窗上室外一面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的;⑤“汗”是液态水;⑥“汗”是水蒸气;⑦“冰花”结在玻璃窗的内表面;⑧“冰花”结在玻璃窗的外表面,其中正确的( )

A.①④⑤⑦ B.①③⑤⑧ C.①④⑤⑧ D.③④⑥⑧

8.在二十四节气的流转中,倒计时从“雨水”开始,到立春落定,2022年北京冬奥会开幕式正式拉开大幕,它是中华民族智慧的结晶,下列有关节气的谚语分析正确的是( )

A.“惊蛰云不停,寒到五月中”,云的形成是凝固过程,需要吸热

B.“伏天三场雨,薄地长好麻”,雨的形成是汽化过程,需要吸热

C.“箱降有霜,米谷满仓”,霜的形成是凝华过程,需要放热

D.“小寒冻土,大寒冻河”,河水结冰是熔化现象,需要放热

9.下列现象产生的过程中要放热的是( )

甲:壶口附近的“白气” 乙:北方的冬天,植物上的雾凇 丙:夏天的清晨,蜻蜓身上的露珠 丁:铁矿熔化成的铁水

A.甲、丙 B.甲、乙、丁 C.甲、丙、丁 D.甲、乙、丙

10.下面是小红的“物理笔记”部分摘录,其中不正确的是( )

A. 北海的春天,常出现墙壁“冒汗”是液化现象

B. 用水来冷却汽车发动机是因为水的比热容大

C. 夏天在地面上洒水会感到凉快,是利用了蒸发吸热

D. 衣柜里的樟脑丸变小了,属于凝华现象

11.请填写物态变化名称及吸热、放热情况:

(1)露的形成:________,________。

(2)冰变成水:________,________。

(3)霜的形成:________,________。

(4)铁水变铁块:________,________。

(5)雾的形成:________,________。

(6)碘变成碘蒸汽:________,________。

12.有霜季节,农作物常被冻坏,这就是人们常说的遭受霜冻。实际上,农作物不是因为霜而受冻的,0 ℃以下的低气温才是真正的凶手。空气干燥时,即使温度降到-20~-10 ℃,也不会出现霜,但此时农作物早被冻坏了。农民们称这种情况为“黑霜”。

(1)霜是由________直接变为小冰晶形成的,形成霜的物态变化是________。

(2)小红由短文猜想霜的形成条件是________和________。

(3)小明为了验证小红的猜想,做了如下实验:从冰箱中取出一些-10 ℃的冰块,放在不锈钢杯子里,一段时间后可看到杯底出现一些白色的小冰晶(即霜)。你认为该实验能否验证上述猜想?请简要陈述理由。

13.如图为饭店推出的一道特色菜。经了解,原来是在下面的容器中先放少许干冰,上桌时往里面加些热水,就能产生“烟雾缭绕”的效果。此处的“烟雾”是________,请结合学过的科学知识解释“烟雾”形成的过程?

14.小金为了证明“碘升华”做了如图甲、乙两个实验(甲图为教材中的方法,乙图为水浴加热法)。加热一段时间后,均能观察到紫色的碘蒸气。已知:常压下,碘的熔点为113.60oC,碘的沸点为184.25oC,酒精灯火焰的温度约400oC。

(1)你认为实验______________(填“甲”或“乙”)更能说明碘直接升华,理由是______________;

(2)碘升华需要______________(填“吸热”或“放热”);

(3)科学来源于生活,请再举一例物质升华的例子______________。

答案及解析

1.C

【解析】物质由液态变为气态叫汽化,汽化有蒸发和沸腾两种方式;物质由气态变为液态叫液化;物质由气态变为固态是凝华;物质由固态变为气态叫升华。

【分析】本题考查了学生对生活中的物态变化的判断,是一道热学基础题。

【详解】A、雾凇是水蒸气变成的固体小冰晶,是凝华现象;B、湿衣服在太阳下被晒干是液态的水变为水蒸气,是蒸发,属于汽化现象;C、冬天户外的雪人变小是雪升华成了水蒸气,是升华现象;D、水蒸气遇到玻璃板变成小水珠是由气态变为液态,是液化现象;故选:C。2.D

解:食品在运输过程中通常利用干冰来保鲜。保存过程中,食品周边会有大量“白气”,是干冰升华吸热使气温降低,空气中水蒸气液化形成的小水滴。

故ABC错误,D正确。

故选:D。

3.A

【解析】干冰是固态的二氧化碳,放入空气中时,会由固态迅速变成气态发生升华现象而吸热,导致周围温度下降,据此分析判断。

干冰放入饮料中时,迅速从饮料中吸热而升华,从而产生大量的二氧化碳气体,导致饮料沸腾,故A正确;

“沸腾”时,饮料的热量被干冰吸收而降低温度,故B错误;

拿杯子的手感觉凉凉的是因为干冰升华吸收热量,故C错误;

杯口的白色雾气是空气中的水蒸气液化而成的小水珠,故D错误。

4.B

【解析】物质由气态直接变成固态叫凝华,向外放热,据此分析判断。

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了,其实是芳香球由固态直接变成气态发生升华现象,故A不合题意;

B.冻鱼出冷库后比进冷库前重,其实是外面的水蒸气在冻鱼表面放热,由气态直接变成固态发生凝华现象而形成了冰,故B符合题意;

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细,其实是灯丝受热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故C不合题意;

D.碘受热后冒出紫色的蒸气,其实是碘吸热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故D不合题意。

5. C

【解析】(1)影响蒸发的要素:液体的温度、表面积和上方空气流动;

(2)物质由气态变成液态叫液化;

(3)物质由液态变成气态叫汽化;

(4)物质由固态变成气态叫升华,由气态变成固态叫凝华,据此分析判断。

【解答】A.地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快,故A正确不合题意;

B.冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液态发生液化现象而成的 小水珠,故B正确不合题意;

C.烧开水后,看到“白气”是水蒸气遇冷后,由气态变成液态发生的液化现象,故C错误符合题意;

D.看到用久了的白炽灯变黑,是钨吸热由固态变成气态发生升华现象,然后再由气态变成固态发生凝华现象行成的,故D正确不合题意。

故选C。

6.C

【解析】

甲方案中酒精灯火焰温度约为400℃,在加热过程,温度已经超过了碘的熔点,碘可能先熔化,由固态变成液态,再汽化,由液态变成气态的碘蒸气,不一定是碘由固态直接变成气态的升华现象,并不能得出碘升华的结论,故A、B选项错误;

乙方案中将碘升华管放在水中进行水浴加热,烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华,故选项C正确,选项D错误;

7.A

【解析】

“汗”是液态水,由屋内的水蒸气遇到冷的玻璃液化形成的,所以应出现在里面;“冰花”是固态的冰晶,由屋内的水蒸气遇到冷的玻璃凝华形成的,所以应出现在里面。

8.C

解:A、云的形成是水蒸气的液化过程,需要放热,故A错误;

B、雨的形成是水蒸气的液化过程,需要放热,故B错误;

C、霜的形成是水蒸气的凝华过程,需要放热,故C正确;

D、河水结冰是熔化现象,需要吸热,故D错误。

故选:C。

9.D

解:甲、壶口附近的“白气”是高温水蒸气遇到温度较低的空气液化形成的液态小水滴,液化放热;

乙、雾凇是空气中的水蒸气凝华形成的固态小冰晶,凝华放热;

丙、露珠是空气中的水蒸气液化形成的液态小水滴,液化放热;

丁、铁矿熔化成铁水,由固态变为由液态属于熔化现象,熔化吸热;

由分析可知,放热的有甲乙丙,吸热的是丁,故D正确,ABC错误。

故选:D。

10. D

【解析】解:A、北海的春天,水蒸气遇到温度较低的墙壁,放出热量,发生液化现象,所以出现墙壁“冒汗”现象,故A正确;

B、水的比热容较大,与相同质量的气体物质相比,升高相同温度时可以吸收较多的热量,所以用来冷却汽车发动机,故B正确;

C、夏天把水洒在地面上时,水蒸发时吸热,起到降低室温的作用,故C正确;

D、樟脑球由固态变为气态叫升华,故D错误.

故选D.

(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(2)水的比热容比较大,常用来做冷却物质;

(3)汽化有两种方式,蒸发和沸腾,汽化过程吸热;

(4)物质由固态变为气态叫升华,升华吸热.

11.(1)液化;放热(2)熔化;吸热(3)凝华;放热(4)凝固;放热(5)液化;放热

(6)升华;吸热

【解析】区分物态变化的关键,是弄清物质的除态和末态;在六种物态变化中,吸热的有:熔化、汽化和升华,放热的有:凝固、液化和凝华。

【解答】(1)露是水蒸气放热,由气态变成液态发生液化现象形成的;

(2)冰变成水,是冰吸收热量,由固态变成液态发生熔化现象形成的;

(3)霜是水蒸气放热,由气态直接变成固态发生凝华现象形成的;

(4)铁水变成铁块,是铁水放热,由液态变成固态发生凝固现象形成的;

(5)雾是水蒸气放热,由气态变成液态发生液化现象形成的;

(6)碘变成碘蒸汽,是碘吸热,由固态直接变成气态发生升华现象形成的。

12.(1)水蒸气;凝华

(2)空气湿润;气温在0 ℃以下

(3)不能;没有做空气干燥时是否会出现霜的对比实验。

【解析】(1)物质由气态直接变为固态叫凝华,分析霜的形成过程;(2)从短文中找到霜的形成条件;(3)设计实验时,要考虑充分常用控制变量的思想,进行对比实验,方可得出结论。

【解答】(1)霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在植被表面;

(2)根据文中的“当空气干燥时,即使温度降低到-20℃~-10℃,也不会出现霜。”可知:霜的形成条件是:空气湿润且温度在0℃以下;

(3)实验:“从冰箱取出一些-10℃的冰块,放在不锈钢杯子里,一段时间后可看到在杯底出现一些白色的小冰晶(即霜)”中,没有提供两种不同的空气湿润环境;故不能验证猜想。

13.小液滴(水);干冰升华吸热,周围空气温度下降,水蒸气遇冷液化成小水珠。

【解析】物质由固态直接变成气态叫升华,需要吸热;物质由气态变成液态叫液化,需要放热,据此分析解答。

【解答】此处的“烟雾”是小液滴(水),“烟雾”形成的过程:干冰升华吸热,周围空气温度下降,水蒸气遇冷液化成小水珠。

乙 乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了

吸热 北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)

【解析】

(1)由于甲同学利用酒精灯直接对试管进行加热,温度上升速度很快,会迅速超过碘的熔点和沸点,因此根据实验现象无法判断固态碘是否直接变成气体而不是先变成液体再变成气体;而乙同学使温度在缓慢上升的过程中,仍可以看到碘蒸气,而且由于水沸腾后温度不变,其温度小于碘的熔点,说明碘没有熔化,更不会汽化,这就证明了固态碘是直接变成气体的。故填:乙;乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了。

(2)固态碘直接变成气体的过程是升华,这是一个吸收热量的过程。故填:吸热。

(3)升华指物体从固态直接变成气态。故填:北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)。

浙教版科学七年级上册“决胜期末”好题汇编(十三)

升华与凝华

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化