河南省郑州市民高2022-2023学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省郑州市民高2022-2023学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 14:06:37 | ||

图片预览

文档简介

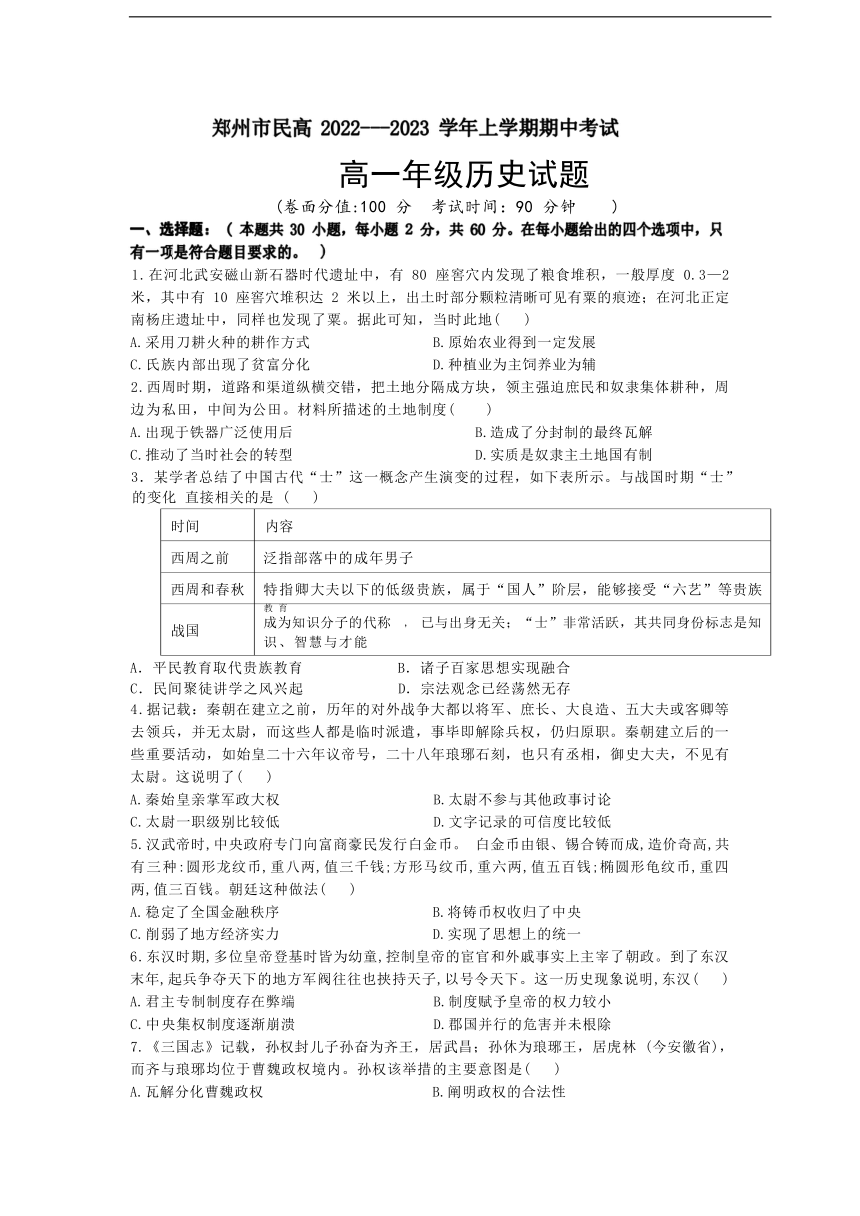

郑州市民高 2022---2023 学年上学期期中考试

高一年级历史试题

(卷面分值:100 分 考试时间:90 分钟 )

一、选择题: ( 本题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。 )

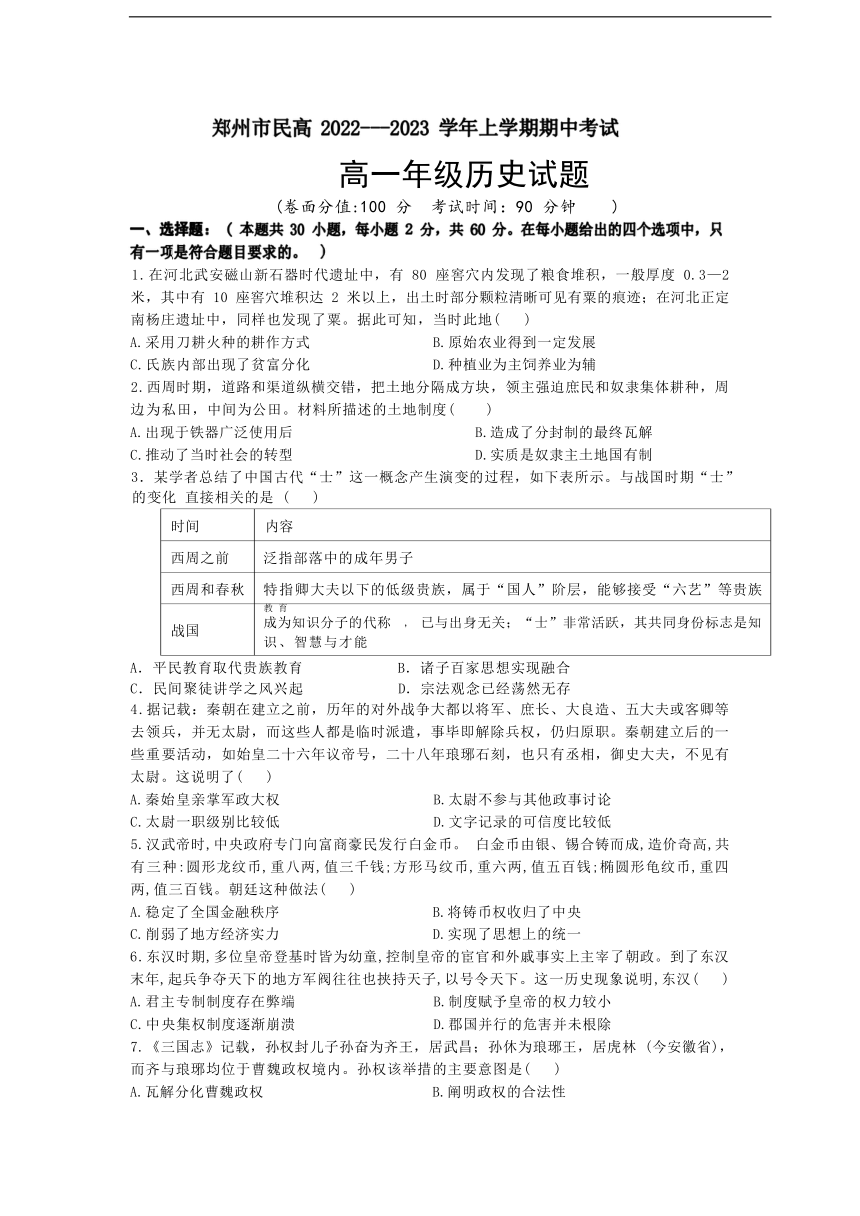

1.在河北武安磁山新石器时代遗址中,有 80 座窖穴内发现了粮食堆积,一般厚度 0.3—2 米,其中有 10 座窖穴堆积达 2 米以上,出土时部分颗粒清晰可见有粟的痕迹;在河北正定 南杨庄遗址中,同样也发现了粟。据此可知,当时此地( )

A.采用刀耕火种的耕作方式 B.原始农业得到一定发展

C.氏族内部出现了贫富分化 D.种植业为主饲养业为辅

2.西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,领主强迫庶民和奴隶集体耕种,周 边为私田,中间为公田。材料所描述的土地制度( )

A.出现于铁器广泛使用后 B.造成了分封制的最终瓦解

C.推动了当时社会的转型 D.实质是奴隶主土地国有制

3.某学者总结了中国古代“士”这一概念产生演变的过程,如下表所示。与战国时期“士” 的变化 直接相关的是 ( )

时间 内容

西周之前 泛指部落中的成年男子

西周和春秋 特指卿大夫以下的低级贵族,属于“国人”阶层,能够接受“六艺”等贵族

战国 教育 成为知识分子的代称 ﹐ 已与出身无关;“士”非常活跃,其共同身份标志是知 识、智慧与才能

A.平民教育取代贵族教育 B.诸子百家思想实现融合

C.民间聚徒讲学之风兴起 D.宗法观念已经荡然无存

4.据记载:秦朝在建立之前,历年的对外战争大都以将军、庶长、大良造、五大夫或客卿等 去领兵,并无太尉,而这些人都是临时派遣,事毕即解除兵权,仍归原职。秦朝建立后的一 些重要活动,如始皇二十六年议帝号,二十八年琅琊石刻,也只有丞相,御史大夫,不见有 太尉。这说明了( )

A.秦始皇亲掌军政大权 B.太尉不参与其他政事讨论

C.太尉一职级别比较低 D.文字记录的可信度比较低 5.汉武帝时,中央政府专门向富商豪民发行白金币。 白金币由银、锡合铸而成,造价奇高,共 有三种:圆形龙纹币,重八两,值三千钱;方形马纹币,重六两,值五百钱;椭圆形龟纹币,重四 两,值三百钱。朝廷这种做法( )

A.稳定了全国金融秩序 B.将铸币权收归了中央

C.削弱了地方经济实力 D.实现了思想上的统一 6.东汉时期,多位皇帝登基时皆为幼童,控制皇帝的宦官和外戚事实上主宰了朝政。到了东汉 末年,起兵争夺天下的地方军阀往往也挟持天子,以号令天下。这一历史现象说明,东汉( ) A.君主专制制度存在弊端 B.制度赋予皇帝的权力较小

C.中央集权制度逐渐崩溃 D.郡国并行的危害并未根除 7.《三国志》记载,孙权封儿子孙奋为齐王,居武昌;孙休为琅琊王,居虎林 (今安徽省), 而齐与琅琊均位于曹魏政权境内。孙权该举措的主要意图是( )

A.瓦解分化曹魏政权 B.阐明政权的合法性

C.表明统一南北的意志 D.制造统一全国的舆论

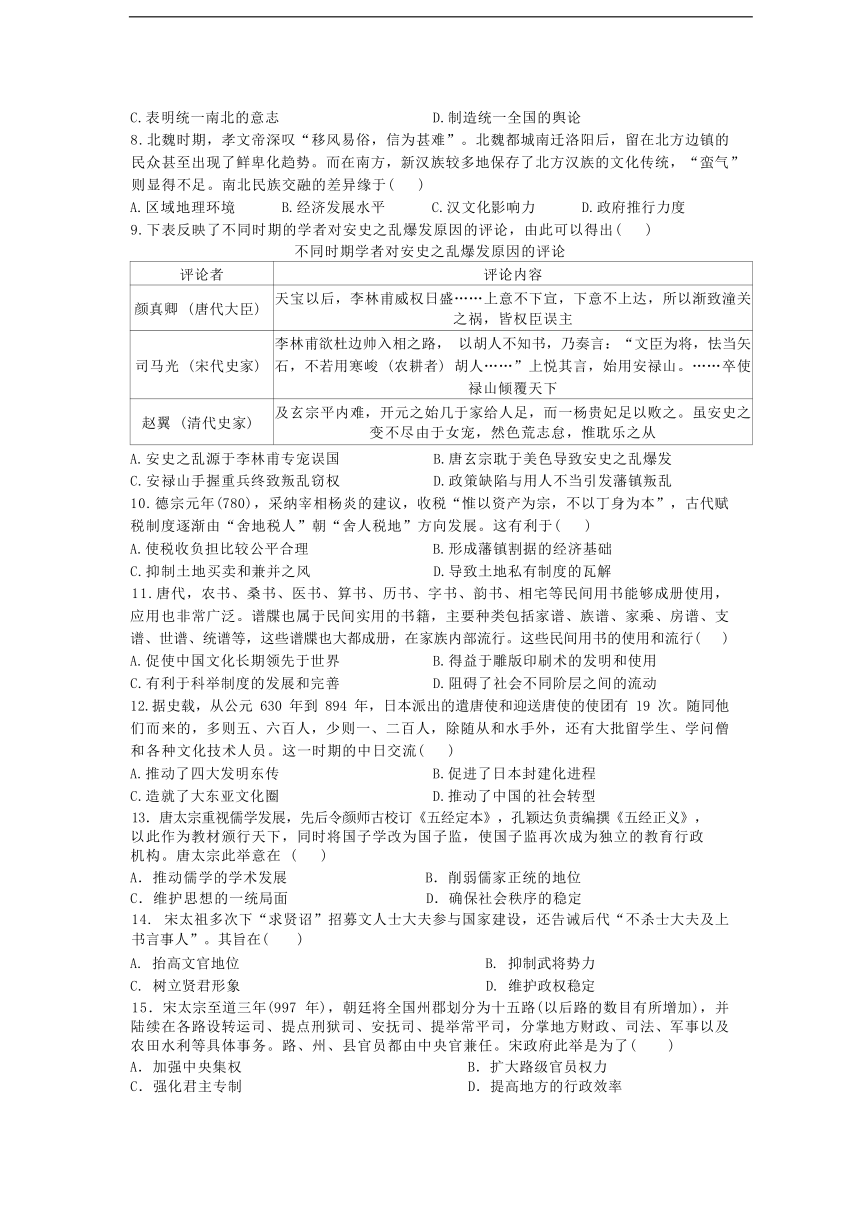

8.北魏时期,孝文帝深叹“移风易俗,信为甚难”。北魏都城南迁洛阳后,留在北方边镇的 民众甚至出现了鲜卑化趋势。而在南方,新汉族较多地保存了北方汉族的文化传统,“蛮气” 则显得不足。南北民族交融的差异缘于( )

A.区域地理环境 B.经济发展水平 C.汉文化影响力 D.政府推行力度 9.下表反映了不同时期的学者对安史之乱爆发原因的评论,由此可以得出( )

不同时期学者对安史之乱爆发原因的评论

评论者 评论内容

颜真卿 (唐代大臣) 天宝以后,李林甫威权日盛……上意不下宣,下意不上达,所以渐致潼关 之祸,皆权臣误主

司马光 (宋代史家) 李林甫欲杜边帅入相之路, 以胡人不知书,乃奏言:“文臣为将,怯当矢 石,不若用寒峻 (农耕者) 胡人……”上悦其言,始用安禄山。……卒使 禄山倾覆天下

赵翼 (清代史家) 及玄宗平内难,开元之始几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。虽安史之 变不尽由于女宠,然色荒志怠,惟耽乐之从

A.安史之乱源于李林甫专宠误国 B.唐玄宗耽于美色导致安史之乱爆发

C.安禄山手握重兵终致叛乱窃权 D.政策缺陷与用人不当引发藩镇叛乱 10.德宗元年(780),采纳宰相杨炎的建议,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋 税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.使税收负担比较公平合理 B.形成藩镇割据的经济基础

C.抑制土地买卖和兼并之风 D.导致土地私有制度的瓦解

11.唐代,农书、桑书、医书、算书、历书、字书、韵书、相宅等民间用书能够成册使用, 应用也非常广泛。谱牒也属于民间实用的书籍,主要种类包括家谱、族谱、家乘、房谱、支 谱、世谱、统谱等,这些谱牒也大都成册,在家族内部流行。这些民间用书的使用和流行( ) A.促使中国文化长期领先于世界 B.得益于雕版印刷术的发明和使用

C.有利于科举制度的发展和完善 D.阻碍了社会不同阶层之间的流动 12.据史载,从公元 630 年到 894 年,日本派出的遣唐使和迎送唐使的使团有 19 次。随同他 们而来的,多则五、六百人,少则一、二百人,除随从和水手外,还有大批留学生、学问僧 和各种文化技术人员。这一时期的中日交流( )

A.推动了四大发明东传 B.促进了日本封建化进程

C.造就了大东亚文化圈 D.推动了中国的社会转型

13.唐太宗重视儒学发展,先后令颜师古校订《五经定本》,孔颖达负责编撰《五经正义》, 以此作为教材颁行天下,同时将国子学改为国子监,使国子监再次成为独立的教育行政 机构。唐太宗此举意在 ( )

A.推动儒学的学术发展 B.削弱儒家正统的地位

C.维护思想的一统局面 D.确保社会秩序的稳定

14. 宋太祖多次下“求贤诏”招募文人士大夫参与国家建设,还告诫后代“不杀士大夫及上 书言事人”。其旨在( )

A. 抬高文官地位 B. 抑制武将势力

C. 树立贤君形象 D. 维护政权稳定

15.宋太宗至道三年(997 年),朝廷将全国州郡划分为十五路(以后路的数目有所增加),并 陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司,分掌地方财政、司法、军事以及 农田水利等具体事务。路、州、县官员都由中央官兼任。宋政府此举是为了( )

A.加强中央集权 B.扩大路级官员权力

C.强化君主专制 D.提高地方的行政效率

16.辽宋皇帝以兄弟相称,北宋给辽送岁币;宋夏关系,西夏向宋称臣,每年送给西夏岁赐, 宋金关系,每年给金送岁贡,对这种以“钱财换和平的做法”分析正确的一项是( ) A.宋政府的妥协是政治屈辱 B.解决了宋政府的统治危机

C.造成宋政府财政濒于崩溃 D.有助缓解宋代的边防压力

17.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财……那时的百姓, 实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

18.元朝行省体制下,各省重要事务必须上报中书省,由中央做出决定。但对于职务范围内 的事务可以自行解决,不需要全部上报中央。 由此可知行省制 ( )

A.容易形成地方分裂割据 B.中央集权与行政效率兼顾

C.有利于对边疆地区的管辖 D.加强了对山东等地管辖

19.1333 年,元朝开科取士,在所取进士百人中,有蒙古、唐兀、回回、于阗、哈喇鲁、 畏兀儿等民族 50 名,58%人的母亲为汉人,已婚的人中有近 70%娶汉人为妻。这说明了元朝 ( )

A.奉行民族歧视政策 B.已经完全实现汉化

C.科举考试更加公平 D.民族交融趋势加强

20.在宋代,土地买卖、典当基本不受官府干预,仅需办理法律手续,缴纳交易税即可,“贫 富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。宋代出现这些现象的主要原因是( )

A.商品经济的繁荣 B.经济重心实现了南移

C.门第观念的消失 D.重农抑商政策的废止 21.据《宋史》记载,西夏国主元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷(西夏文),字 形体方整,介于小篆、隶书之间。他还教国人记事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》等为蕃语。 此举( )

A.推动了文化的交流认同 B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善 D.消除了民族隔阂与矛盾 22.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代‘经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出 现了主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市’。”这段论述可用于说明,宋代( ) A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强 23.明太祖认为“主荒臣专,威福下移”“委任权臣,上下蒙蔽”导致元朝灭亡,故明初虽设 中书省,但宰相多不满员,僚属也比元朝大为削减。洪武十一年(1378 年)命诸司奏事不必 关白中书省。明太祖的这些做法( )

A. 目的是加强中央集权 B.为废除丞相制度创造条件

C.意在总结元朝灭亡的教训 D.表明丞相削弱了皇权

24.明武宗年间,太监刘瑾升任司礼监掌印太监,专擅朝政,权倾朝野,时人称他为“立皇 帝”,称武宗为“坐皇帝”。然而,明武宗只是一道敕书,刘瑾便被捕入狱,党羽一哄而散。 这反映出明朝 ( )

A.专制体制的稳定性 B.皇权受到太监钳制

C.内阁失去辅助功能 D.中枢机构发生变化

25.古代中国有两个典型的中央建制:一个是汉武帝为分割外朝权力而由身边亲信组成“内 朝”(官职有中书令、尚书令、门下侍郎等) 长期演变而来;另一个被称为“名不师古,初 只秉庙谟商戎略而已,阙后军国大计,罔不总揽。”材料中提到的两个中央建制的相同点是 ( )

A.都加强了对地方的统治和管理

B.都是中央设置的军事管理机构

C.都体现了“分化事权”的制度安排

D.都提高了中央政府的办事效率

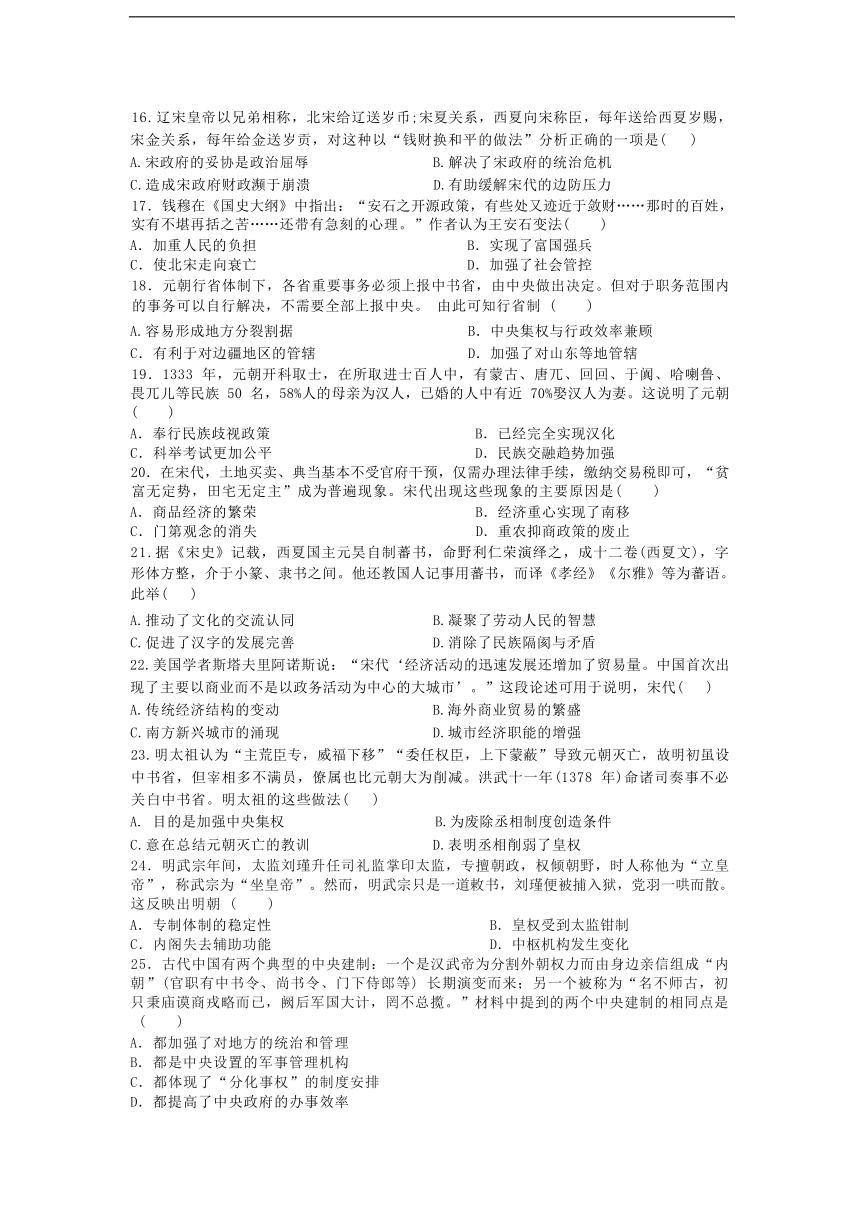

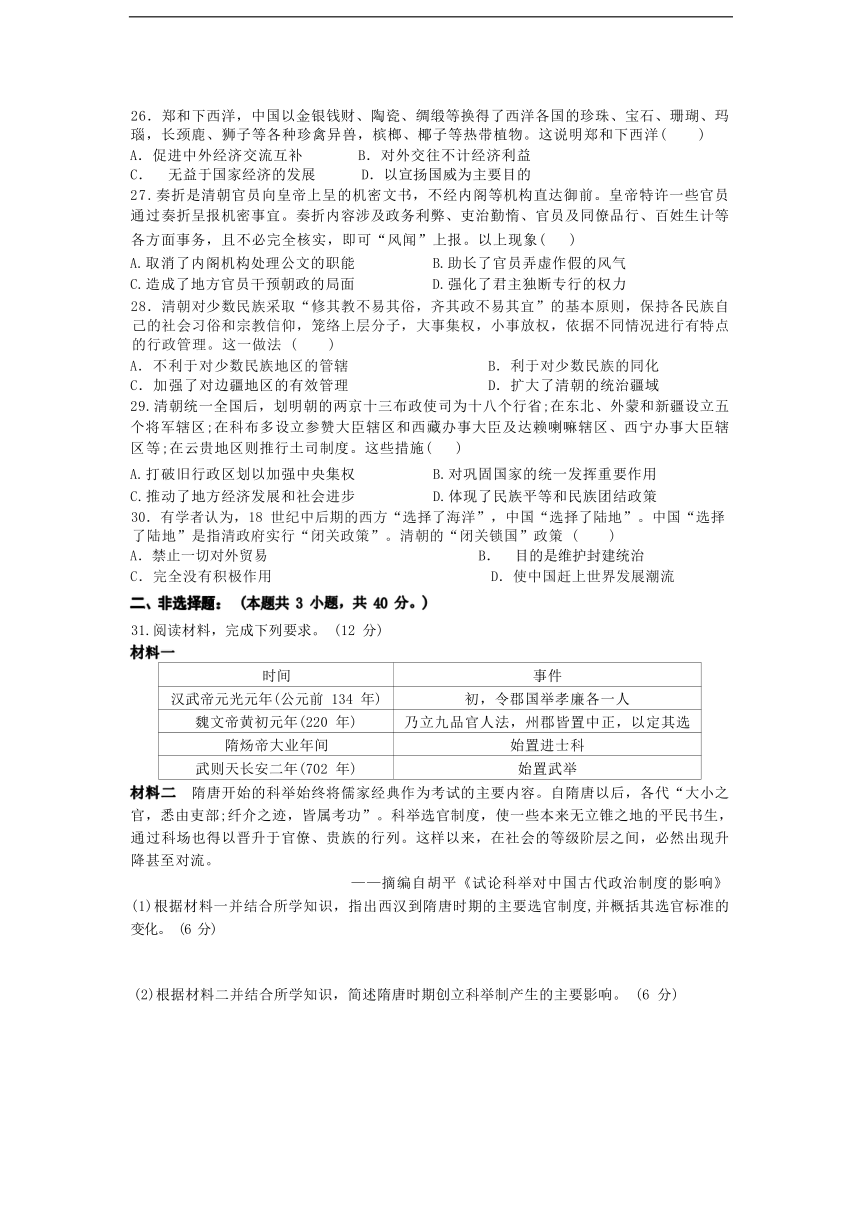

26.郑和下西洋,中国以金银钱财、陶瓷、绸缎等换得了西洋各国的珍珠、宝石、珊瑚、玛 瑙,长颈鹿、狮子等各种珍禽异兽,槟榔、椰子等热带植物。这说明郑和下西洋( )

A.促进中外经济交流互补 B.对外交往不计经济利益

C. 无益于国家经济的发展 D.以宣扬国威为主要目的 27.奏折是清朝官员向皇帝上呈的机密文书,不经内阁等机构直达御前。皇帝特许一些官员 通过奏折呈报机密事宜。奏折内容涉及政务利弊、吏治勤惰、官员及同僚品行、百姓生计等

各方面事务,且不必完全核实,即可“风闻”上报。以上现象( )

A.取消了内阁机构处理公文的职能 B.助长了官员弄虚作假的风气 C.造成了地方官员干预朝政的局面 D.强化了君主独断专行的权力

28.清朝对少数民族采取“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的基本原则,保持各民族自 己的社会习俗和宗教信仰,笼络上层分子,大事集权,小事放权,依据不同情况进行有特点 的行政管理。这一做法 ( )

A.不利于对少数民族地区的管辖 B.利于对少数民族的同化

C.加强了对边疆地区的有效管理 D.扩大了清朝的统治疆域 29.清朝统一全国后,划明朝的两京十三布政使司为十八个行省;在东北、外蒙和新疆设立五 个将军辖区;在科布多设立参赞大臣辖区和西藏办事大臣及达赖喇嘛辖区、西宁办事大臣辖 区等;在云贵地区则推行土司制度。这些措施( )

A.打破旧行政区划以加强中央集权 B.对巩固国家的统一发挥重要作用

C.推动了地方经济发展和社会进步 D.体现了民族平等和民族团结政策

30.有学者认为,18 世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。中国“选择 了陆地”是指清政府实行“闭关政策”。清朝的“闭关锁国”政策 ( )

A.禁止一切对外贸易 B. 目的是维护封建统治

C.完全没有积极作用 D.使中国赶上世界发展潮流

二、非选择题: (本题共 3 小题,共 40 分。)

31.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年(公元前 134 年) 初,令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220 年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702 年) 始置武举

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之 官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生, 通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样以来,在社会的等级阶层之间,必然出现升 降甚至对流。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉到隋唐时期的主要选官制度,并概括其选官标准的 变化。 (6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述隋唐时期创立科举制产生的主要影响。 (6 分)

32.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43. 2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——摘编自杨远《西汉自北宋中国经济文化向南发展》 材料二 “在许多方面,宋朝在中国都是个最令人激动的时代,它统辖着一个前所未见的发 展、创新和文化繁荣期。从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时 代。宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代。”

——摘自美国学者墨菲《亚洲史》 (1)根据材料一并结合所学知识,归纳表格中数据反映的历史现象并分析该历史现象出现的 原因。 (8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从文化角度说明“宋朝确实是一个充满自信和创造力的 时代”。(4 分)

33.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一:唐代三省六部制在实践过程中不断丰富和变化,逐渐向二省和一省转变,三省 合属议事、办公、职能取向统一。一方面,皇帝启用年轻官员担任中书门下二品,行使宰相 的权力,随着时间的发展, 以中书令、尚书令为主的宰相职务其权力渐渐削弱,成为虚职; 另一方面,三省分权,在一定程度上相互推卸责任,导致效率低下,为了协调各部门的职责, 唐代建立了统一的政事堂议事制度。政事堂始设于门下省,唐高宗年间迁于中书省,政事堂 也改称为中书门下。

——摘编自张婧《唐代三省六部制的发展及变化》

材料二:朱元璋于 1382 年仿照宋朝制度建立了大学士,这些人都在内廷,所以又称为内 阁学士或内阁大学士。其时,内阁学士的官职只有五品,又不能参与机要,在朝廷里的地位 并不高。 由于这些学士辅政有限,朱元璋很快又否定了这种形式。明成祖即位后,“特简解 缙、胡广、杨荣等直文渊阁参预机务,阁臣之预机务自此始”。此时内阁大学士相比朱元璋 时期已有了很大的变化,他们都是深得成祖信任的心腹,且得以参与机务。但是在官制的设 置上,他们仍均为五品以下官员。洪熙、宣德年间,内阁的官职由正五品一跃成为正三品, 并且还以六部尚书来兼任,同时获得了对内阔权力的发展起到决定性作用的“票拟”之权。 到了嘉靖朝,首辅制度形成,在朝位座次上,内阔首辅已经超过了尚书。可以说内阁首辅虽 天实相之名但实际上已经拥有了权相的地位。

——摘编自李子龙《论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》 (1) 根据材料一并结合所学知识,分析唐代三省六部制发生的变化及影响。 (8 分)

(2) 根据材料二,概述明朝内阁权力的变化。 (8 分)

6

郑州市民高 2022---2023 学年上学期期中考试

高一年级历史试题

(卷面分值:100 分 考试时间:40 分钟 命题人:黄静 审题人:谭新会)

一、选择题: ( 本题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。 )

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A C A C C D A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C D A D A B D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D B A D C D C B B

二、非选择题: (本题共 3 小题,共 40 分。)

31.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

31. (1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制。 (3 分)

变化:从以道德品行为主到以门第为主,再到以考试成绩(或才能)为主要标准。 (3分)

(2)影响:①加强了中央集权;

②促进了社会阶层流动,扩大了统治基础;

③提高了官员文化素质;

④推动了唐朝文化繁荣;

⑤形成了重教育、重学的社会氛围。 (6 分,任答四点即可) 32.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

(1)现象:①自西汉到北宋,南方人口逐渐增加,户口占比大幅上升,北方人口比例持续下降;

②南方经济不断发展,经济重心逐渐南移。 (4 分)(言之成理,酌情给分) 原因:①北方多战争,社会动荡,南方相对安定;

②北民南迁,带来大量劳动力和生产技术;

③南方自然地理条件优越;

④南方统治者重视农业生产、兴修水利等。 (4 分,任答 3 点即可)

(2)说明:①理学的兴起与发展;

②文学上宋词、话本等产生;

③书法与绘画艺术进一步发展;

④科技上印刷术、指南针、火药三大发明基本成熟。 (4 分,每点 1 分) 阅读材料,完成下列要求。(16 分)

1) 变化:三者长官权力逐渐被削弱,扩大宰相范围;确立政事堂议事制度,并发展为中书 门下,影响:削弱了宰相权力,加强了君权;是高了行政效率。 (8 分,每点 2 分)

(2) 变化:明太祖时期,内阁只是顾问机构,不得参与机要;明太祖时期,地位有所提升, 但大学士官职仍然较低;洪熙、宣德年间,地位提升,取得票拟权;嘉靖朝,地位达到顶蜂, 首辅地位超越尚书,拥有了相权的地位。 (8 分,每点 2 分)

高一年级历史试题

(卷面分值:100 分 考试时间:90 分钟 )

一、选择题: ( 本题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。 )

1.在河北武安磁山新石器时代遗址中,有 80 座窖穴内发现了粮食堆积,一般厚度 0.3—2 米,其中有 10 座窖穴堆积达 2 米以上,出土时部分颗粒清晰可见有粟的痕迹;在河北正定 南杨庄遗址中,同样也发现了粟。据此可知,当时此地( )

A.采用刀耕火种的耕作方式 B.原始农业得到一定发展

C.氏族内部出现了贫富分化 D.种植业为主饲养业为辅

2.西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,领主强迫庶民和奴隶集体耕种,周 边为私田,中间为公田。材料所描述的土地制度( )

A.出现于铁器广泛使用后 B.造成了分封制的最终瓦解

C.推动了当时社会的转型 D.实质是奴隶主土地国有制

3.某学者总结了中国古代“士”这一概念产生演变的过程,如下表所示。与战国时期“士” 的变化 直接相关的是 ( )

时间 内容

西周之前 泛指部落中的成年男子

西周和春秋 特指卿大夫以下的低级贵族,属于“国人”阶层,能够接受“六艺”等贵族

战国 教育 成为知识分子的代称 ﹐ 已与出身无关;“士”非常活跃,其共同身份标志是知 识、智慧与才能

A.平民教育取代贵族教育 B.诸子百家思想实现融合

C.民间聚徒讲学之风兴起 D.宗法观念已经荡然无存

4.据记载:秦朝在建立之前,历年的对外战争大都以将军、庶长、大良造、五大夫或客卿等 去领兵,并无太尉,而这些人都是临时派遣,事毕即解除兵权,仍归原职。秦朝建立后的一 些重要活动,如始皇二十六年议帝号,二十八年琅琊石刻,也只有丞相,御史大夫,不见有 太尉。这说明了( )

A.秦始皇亲掌军政大权 B.太尉不参与其他政事讨论

C.太尉一职级别比较低 D.文字记录的可信度比较低 5.汉武帝时,中央政府专门向富商豪民发行白金币。 白金币由银、锡合铸而成,造价奇高,共 有三种:圆形龙纹币,重八两,值三千钱;方形马纹币,重六两,值五百钱;椭圆形龟纹币,重四 两,值三百钱。朝廷这种做法( )

A.稳定了全国金融秩序 B.将铸币权收归了中央

C.削弱了地方经济实力 D.实现了思想上的统一 6.东汉时期,多位皇帝登基时皆为幼童,控制皇帝的宦官和外戚事实上主宰了朝政。到了东汉 末年,起兵争夺天下的地方军阀往往也挟持天子,以号令天下。这一历史现象说明,东汉( ) A.君主专制制度存在弊端 B.制度赋予皇帝的权力较小

C.中央集权制度逐渐崩溃 D.郡国并行的危害并未根除 7.《三国志》记载,孙权封儿子孙奋为齐王,居武昌;孙休为琅琊王,居虎林 (今安徽省), 而齐与琅琊均位于曹魏政权境内。孙权该举措的主要意图是( )

A.瓦解分化曹魏政权 B.阐明政权的合法性

C.表明统一南北的意志 D.制造统一全国的舆论

8.北魏时期,孝文帝深叹“移风易俗,信为甚难”。北魏都城南迁洛阳后,留在北方边镇的 民众甚至出现了鲜卑化趋势。而在南方,新汉族较多地保存了北方汉族的文化传统,“蛮气” 则显得不足。南北民族交融的差异缘于( )

A.区域地理环境 B.经济发展水平 C.汉文化影响力 D.政府推行力度 9.下表反映了不同时期的学者对安史之乱爆发原因的评论,由此可以得出( )

不同时期学者对安史之乱爆发原因的评论

评论者 评论内容

颜真卿 (唐代大臣) 天宝以后,李林甫威权日盛……上意不下宣,下意不上达,所以渐致潼关 之祸,皆权臣误主

司马光 (宋代史家) 李林甫欲杜边帅入相之路, 以胡人不知书,乃奏言:“文臣为将,怯当矢 石,不若用寒峻 (农耕者) 胡人……”上悦其言,始用安禄山。……卒使 禄山倾覆天下

赵翼 (清代史家) 及玄宗平内难,开元之始几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。虽安史之 变不尽由于女宠,然色荒志怠,惟耽乐之从

A.安史之乱源于李林甫专宠误国 B.唐玄宗耽于美色导致安史之乱爆发

C.安禄山手握重兵终致叛乱窃权 D.政策缺陷与用人不当引发藩镇叛乱 10.德宗元年(780),采纳宰相杨炎的建议,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋 税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.使税收负担比较公平合理 B.形成藩镇割据的经济基础

C.抑制土地买卖和兼并之风 D.导致土地私有制度的瓦解

11.唐代,农书、桑书、医书、算书、历书、字书、韵书、相宅等民间用书能够成册使用, 应用也非常广泛。谱牒也属于民间实用的书籍,主要种类包括家谱、族谱、家乘、房谱、支 谱、世谱、统谱等,这些谱牒也大都成册,在家族内部流行。这些民间用书的使用和流行( ) A.促使中国文化长期领先于世界 B.得益于雕版印刷术的发明和使用

C.有利于科举制度的发展和完善 D.阻碍了社会不同阶层之间的流动 12.据史载,从公元 630 年到 894 年,日本派出的遣唐使和迎送唐使的使团有 19 次。随同他 们而来的,多则五、六百人,少则一、二百人,除随从和水手外,还有大批留学生、学问僧 和各种文化技术人员。这一时期的中日交流( )

A.推动了四大发明东传 B.促进了日本封建化进程

C.造就了大东亚文化圈 D.推动了中国的社会转型

13.唐太宗重视儒学发展,先后令颜师古校订《五经定本》,孔颖达负责编撰《五经正义》, 以此作为教材颁行天下,同时将国子学改为国子监,使国子监再次成为独立的教育行政 机构。唐太宗此举意在 ( )

A.推动儒学的学术发展 B.削弱儒家正统的地位

C.维护思想的一统局面 D.确保社会秩序的稳定

14. 宋太祖多次下“求贤诏”招募文人士大夫参与国家建设,还告诫后代“不杀士大夫及上 书言事人”。其旨在( )

A. 抬高文官地位 B. 抑制武将势力

C. 树立贤君形象 D. 维护政权稳定

15.宋太宗至道三年(997 年),朝廷将全国州郡划分为十五路(以后路的数目有所增加),并 陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司,分掌地方财政、司法、军事以及 农田水利等具体事务。路、州、县官员都由中央官兼任。宋政府此举是为了( )

A.加强中央集权 B.扩大路级官员权力

C.强化君主专制 D.提高地方的行政效率

16.辽宋皇帝以兄弟相称,北宋给辽送岁币;宋夏关系,西夏向宋称臣,每年送给西夏岁赐, 宋金关系,每年给金送岁贡,对这种以“钱财换和平的做法”分析正确的一项是( ) A.宋政府的妥协是政治屈辱 B.解决了宋政府的统治危机

C.造成宋政府财政濒于崩溃 D.有助缓解宋代的边防压力

17.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财……那时的百姓, 实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

18.元朝行省体制下,各省重要事务必须上报中书省,由中央做出决定。但对于职务范围内 的事务可以自行解决,不需要全部上报中央。 由此可知行省制 ( )

A.容易形成地方分裂割据 B.中央集权与行政效率兼顾

C.有利于对边疆地区的管辖 D.加强了对山东等地管辖

19.1333 年,元朝开科取士,在所取进士百人中,有蒙古、唐兀、回回、于阗、哈喇鲁、 畏兀儿等民族 50 名,58%人的母亲为汉人,已婚的人中有近 70%娶汉人为妻。这说明了元朝 ( )

A.奉行民族歧视政策 B.已经完全实现汉化

C.科举考试更加公平 D.民族交融趋势加强

20.在宋代,土地买卖、典当基本不受官府干预,仅需办理法律手续,缴纳交易税即可,“贫 富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。宋代出现这些现象的主要原因是( )

A.商品经济的繁荣 B.经济重心实现了南移

C.门第观念的消失 D.重农抑商政策的废止 21.据《宋史》记载,西夏国主元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷(西夏文),字 形体方整,介于小篆、隶书之间。他还教国人记事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》等为蕃语。 此举( )

A.推动了文化的交流认同 B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善 D.消除了民族隔阂与矛盾 22.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代‘经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出 现了主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市’。”这段论述可用于说明,宋代( ) A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强 23.明太祖认为“主荒臣专,威福下移”“委任权臣,上下蒙蔽”导致元朝灭亡,故明初虽设 中书省,但宰相多不满员,僚属也比元朝大为削减。洪武十一年(1378 年)命诸司奏事不必 关白中书省。明太祖的这些做法( )

A. 目的是加强中央集权 B.为废除丞相制度创造条件

C.意在总结元朝灭亡的教训 D.表明丞相削弱了皇权

24.明武宗年间,太监刘瑾升任司礼监掌印太监,专擅朝政,权倾朝野,时人称他为“立皇 帝”,称武宗为“坐皇帝”。然而,明武宗只是一道敕书,刘瑾便被捕入狱,党羽一哄而散。 这反映出明朝 ( )

A.专制体制的稳定性 B.皇权受到太监钳制

C.内阁失去辅助功能 D.中枢机构发生变化

25.古代中国有两个典型的中央建制:一个是汉武帝为分割外朝权力而由身边亲信组成“内 朝”(官职有中书令、尚书令、门下侍郎等) 长期演变而来;另一个被称为“名不师古,初 只秉庙谟商戎略而已,阙后军国大计,罔不总揽。”材料中提到的两个中央建制的相同点是 ( )

A.都加强了对地方的统治和管理

B.都是中央设置的军事管理机构

C.都体现了“分化事权”的制度安排

D.都提高了中央政府的办事效率

26.郑和下西洋,中国以金银钱财、陶瓷、绸缎等换得了西洋各国的珍珠、宝石、珊瑚、玛 瑙,长颈鹿、狮子等各种珍禽异兽,槟榔、椰子等热带植物。这说明郑和下西洋( )

A.促进中外经济交流互补 B.对外交往不计经济利益

C. 无益于国家经济的发展 D.以宣扬国威为主要目的 27.奏折是清朝官员向皇帝上呈的机密文书,不经内阁等机构直达御前。皇帝特许一些官员 通过奏折呈报机密事宜。奏折内容涉及政务利弊、吏治勤惰、官员及同僚品行、百姓生计等

各方面事务,且不必完全核实,即可“风闻”上报。以上现象( )

A.取消了内阁机构处理公文的职能 B.助长了官员弄虚作假的风气 C.造成了地方官员干预朝政的局面 D.强化了君主独断专行的权力

28.清朝对少数民族采取“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的基本原则,保持各民族自 己的社会习俗和宗教信仰,笼络上层分子,大事集权,小事放权,依据不同情况进行有特点 的行政管理。这一做法 ( )

A.不利于对少数民族地区的管辖 B.利于对少数民族的同化

C.加强了对边疆地区的有效管理 D.扩大了清朝的统治疆域 29.清朝统一全国后,划明朝的两京十三布政使司为十八个行省;在东北、外蒙和新疆设立五 个将军辖区;在科布多设立参赞大臣辖区和西藏办事大臣及达赖喇嘛辖区、西宁办事大臣辖 区等;在云贵地区则推行土司制度。这些措施( )

A.打破旧行政区划以加强中央集权 B.对巩固国家的统一发挥重要作用

C.推动了地方经济发展和社会进步 D.体现了民族平等和民族团结政策

30.有学者认为,18 世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。中国“选择 了陆地”是指清政府实行“闭关政策”。清朝的“闭关锁国”政策 ( )

A.禁止一切对外贸易 B. 目的是维护封建统治

C.完全没有积极作用 D.使中国赶上世界发展潮流

二、非选择题: (本题共 3 小题,共 40 分。)

31.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年(公元前 134 年) 初,令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220 年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702 年) 始置武举

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之 官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生, 通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样以来,在社会的等级阶层之间,必然出现升 降甚至对流。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉到隋唐时期的主要选官制度,并概括其选官标准的 变化。 (6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述隋唐时期创立科举制产生的主要影响。 (6 分)

32.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43. 2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——摘编自杨远《西汉自北宋中国经济文化向南发展》 材料二 “在许多方面,宋朝在中国都是个最令人激动的时代,它统辖着一个前所未见的发 展、创新和文化繁荣期。从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时 代。宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代。”

——摘自美国学者墨菲《亚洲史》 (1)根据材料一并结合所学知识,归纳表格中数据反映的历史现象并分析该历史现象出现的 原因。 (8 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从文化角度说明“宋朝确实是一个充满自信和创造力的 时代”。(4 分)

33.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一:唐代三省六部制在实践过程中不断丰富和变化,逐渐向二省和一省转变,三省 合属议事、办公、职能取向统一。一方面,皇帝启用年轻官员担任中书门下二品,行使宰相 的权力,随着时间的发展, 以中书令、尚书令为主的宰相职务其权力渐渐削弱,成为虚职; 另一方面,三省分权,在一定程度上相互推卸责任,导致效率低下,为了协调各部门的职责, 唐代建立了统一的政事堂议事制度。政事堂始设于门下省,唐高宗年间迁于中书省,政事堂 也改称为中书门下。

——摘编自张婧《唐代三省六部制的发展及变化》

材料二:朱元璋于 1382 年仿照宋朝制度建立了大学士,这些人都在内廷,所以又称为内 阁学士或内阁大学士。其时,内阁学士的官职只有五品,又不能参与机要,在朝廷里的地位 并不高。 由于这些学士辅政有限,朱元璋很快又否定了这种形式。明成祖即位后,“特简解 缙、胡广、杨荣等直文渊阁参预机务,阁臣之预机务自此始”。此时内阁大学士相比朱元璋 时期已有了很大的变化,他们都是深得成祖信任的心腹,且得以参与机务。但是在官制的设 置上,他们仍均为五品以下官员。洪熙、宣德年间,内阁的官职由正五品一跃成为正三品, 并且还以六部尚书来兼任,同时获得了对内阔权力的发展起到决定性作用的“票拟”之权。 到了嘉靖朝,首辅制度形成,在朝位座次上,内阔首辅已经超过了尚书。可以说内阁首辅虽 天实相之名但实际上已经拥有了权相的地位。

——摘编自李子龙《论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》 (1) 根据材料一并结合所学知识,分析唐代三省六部制发生的变化及影响。 (8 分)

(2) 根据材料二,概述明朝内阁权力的变化。 (8 分)

6

郑州市民高 2022---2023 学年上学期期中考试

高一年级历史试题

(卷面分值:100 分 考试时间:40 分钟 命题人:黄静 审题人:谭新会)

一、选择题: ( 本题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。 )

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A C A C C D A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C D A D A B D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D B A D C D C B B

二、非选择题: (本题共 3 小题,共 40 分。)

31.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

31. (1)选官制度:察举制、九品中正制、科举制。 (3 分)

变化:从以道德品行为主到以门第为主,再到以考试成绩(或才能)为主要标准。 (3分)

(2)影响:①加强了中央集权;

②促进了社会阶层流动,扩大了统治基础;

③提高了官员文化素质;

④推动了唐朝文化繁荣;

⑤形成了重教育、重学的社会氛围。 (6 分,任答四点即可) 32.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

(1)现象:①自西汉到北宋,南方人口逐渐增加,户口占比大幅上升,北方人口比例持续下降;

②南方经济不断发展,经济重心逐渐南移。 (4 分)(言之成理,酌情给分) 原因:①北方多战争,社会动荡,南方相对安定;

②北民南迁,带来大量劳动力和生产技术;

③南方自然地理条件优越;

④南方统治者重视农业生产、兴修水利等。 (4 分,任答 3 点即可)

(2)说明:①理学的兴起与发展;

②文学上宋词、话本等产生;

③书法与绘画艺术进一步发展;

④科技上印刷术、指南针、火药三大发明基本成熟。 (4 分,每点 1 分) 阅读材料,完成下列要求。(16 分)

1) 变化:三者长官权力逐渐被削弱,扩大宰相范围;确立政事堂议事制度,并发展为中书 门下,影响:削弱了宰相权力,加强了君权;是高了行政效率。 (8 分,每点 2 分)

(2) 变化:明太祖时期,内阁只是顾问机构,不得参与机要;明太祖时期,地位有所提升, 但大学士官职仍然较低;洪熙、宣德年间,地位提升,取得票拟权;嘉靖朝,地位达到顶蜂, 首辅地位超越尚书,拥有了相权的地位。 (8 分,每点 2 分)

同课章节目录