山西省阳泉市名校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省阳泉市名校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 221.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 14:35:14 | ||

图片预览

文档简介

阳泉市名校2022-2023学年高一上学期期中考试

历史

说明:本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分。考试时间90分钟。

第Ⅰ卷 ( 50 分)

一、选择题(本题共25个小题,每题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.央视纪录片《舌尖上的中国2.时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄有关我国新石器时代种植水稻的专题片,你认为最符合拍摄要求的外景地是

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.大汶口遗址

2.王家范在《中国历史通论》中说:“(中国政治)达臻‘文明’一途,实因归功于西周的创制……,西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”下列对材料的解读,不正确的是

A.“西周的创制”主要指实行分封制 B. 以血缘关系为纽带保持“贵族色彩”

C.“共主”指西周实现了权力的高度集中 D.“地方分权体制”指地方有较大自主权

3.春秋前期,管仲采取“相地而衰征”;鲁国实行“初税亩”,不论“公田”“私田”都按田亩收税。其主要历史影响是

A.加速了土地私有化 B.促进商品经济发展

C.打击了豪强地主势力 D.加剧地方割据混战

4.“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心.....为无为,则无不治。”这段话反映了该思想家的主张是

A.无为而治 B.小国寡民 C.朴素的辩证法 D.崇尚自然

5.韩、赵、魏被灭后“三晋大夫,皆不使秦”。韩国大贵族官僚张良,“悉以家财求客刺秦王”。楚国还流传着“楚虽三户,亡秦必楚”的谚语。这说明当时

A.秦朝的灭亡是历史的必然结果 B.各国都反对秦的统治

C.中央集权制度建立的必要性 D.秦朝的统治不得人心

6.“考秦之制,丞相与守掌民事,太尉与尉掌军事,而御史与监,则纠察此治民治军之官者也。后世官制,变化繁賾,而其原理,不能出于治民,治军、监察官吏三者之外。”这反映了秦朝

A.构建起隶属于丞相的监察体系 B.形成了中央对地方的垂直管理

C.完成了贵族政治向官僚政治过渡 D.奠定了后世王朝官制基木原则

7.汉武帝特意从身份低微的士人中破格选用人才,担任侍中、常侍、给事中等职,让他们能够出人官禁参议要政,皇帝亲自任命和直接指挥的高级将领如卫青霍去病等也参与机要。这做法主要是为了

A.选拔道德学间优异的人才 B.限制丞相权力以强化专制

C.削弱诸侯王对中央的威胁 D.反击匈奴的军事战争需要

8.《后汉书·许荆传》记载:“许武以弟许晏、许普未显,欲令成名,乃剖财产为三,自取肥田广宅,二弟所得悉劣。俾弟得克让之名而得选举。后复会宗亲泣言所以分产取讥意,悉推财产于二弟。郡中翕然称之。位至长乐少府。”这体现了

A.财产作为选官的主要标准 B.察举制的弊端

C.选拔官吏以品评等级为主 D.科举制的演变

9.孝文帝时期,推行按人口授田、受田者负担国家赋役和兵役的均田制。从物质文明演进的角度看,该制度的作用是

A.缓和北魏的阶级矛盾 B.促使鲜卑族从游牧转向农耕

C.创立了新的政治制度 D.推动各民族间的进一步交融

10.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

11.有学者在论及古代某项政治制度时说:“此制度变乾纲独断为集体议政,且其形成的决策、监督、执行的权力运行机制,也使得我国古代的政治架构逐渐去除了原始的粗糙,内部的稳定性大大加强。”材料所指制度应指

A.世卿世禄制 B.三公九卿制 C.三省六部制 D.内阁六部制

12.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代

A.科举考试不重考生诗才 B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权 D.科举取士体现公平公正

13.唐初,中书省负责诏敕的制定;安史之乱后,唐德宗以翰林学士(被天子视为“私人”)负责起草任免将相大臣、宣布大赦、号令征伐等有关军国大事的诏制,中书省则负责草拟日常政令。这种变化

A.使三省职责更加清晰 B.是皇权对相权的侵夺

C.表明中央集权的减弱 D.旨提升行政办事效率

14.玄学出自《老子》“玄而又玄,众妙之门。”魏晋时期的王弼在《老子指略》中说:“玄,谓之深者也。”“玄”就是蕴藏于天地万物一般规律的“‘道”。他们认为纲常礼教、君臣上下,多是“天理自然”,应任其发展。这表明魏晋玄学

A.继承了天人合一的思想 B.偏离了孔孟传统儒学

C.糅合了儒道的思想内涵 D.削弱了佛教文化影响

15.枢密院是宋朝总理全国军务的最高机构,简称“枢府”。枢密院与中书门下共掌文、武大权,称为东、西“二府”。枢密院只负责发兵,领兵的则是三衙。这一局面旨在

A.解决积贫积弱现状 B.加强君主专制

C.推行重文抑武政策 D.缓和阶级矛盾

16.北宋设通判、原意为“州府之政,无不统治”,时人则根据其实际职能称之为“监州”。通判的设置体现了北宋朝廷

A.分化事权的需要 B.重文轻武的方针

C.强干弱枝的迫求 D.内外相制的策略

17.从地理形势上看,元代湖广行省的归州西扼长江三峡,遏制四川行省。同时,又犹如打入江北河南行省的楔子,使其不能独据长江北岸之险。由此可见,元代行省划界旨在

A.便利边疆治理 B.平衡南北经济

C.发展交通运输 D.巩固国家统一

18.从唐朝到宋朝,河北、山东、山西、陕西、河南五省书院由13个增加到19个,江苏、浙江、福建、江西、湖南五省书院由26个增加到564个,发生这种变化的主要因素是

A.君主专制的加强 B.经济格局的变化

C.科举制度的改革 D.儒学地位的强化

19.宋代最受欢迎的伎艺有说话、杂技、幻术、角抵、傀儡等,门类众多。如表演歌舞的李师师、表演杂剧的朱婆儿、表演傀儡戏的张臻妙、说书的文八娘等等。这反映出当时

A.政府主导的娱乐方式开始改变 B.女性地位逐渐得到提高

C.社会价值观念发生根本性变化 D.市民娱乐需求不断扩大

20.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并被赋予“公”“保”虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这表明

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.监阁共理互相制约保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

21.“明正统八年七月,浙江黄岩县民周来保、福建龙溪县民钟普福引导千余倭寇在(浙江)乐清县登岸,由于乐清防守严密,无处下手,遂又下海遁去”。这则材料可以证明

A.明朝闭关政策加剧了倭寇之乱 B.明朝海禁政策阻碍了中外贸易

C.明朝实行海禁有一定的合理性 D.倭寇群体主要是由中国人组成

22.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水早、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、政土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝又与臣下反复讨论后做出决策。据此可知,密折制

A.标志古代官僚体制的完善 B.强化了皇帝对官僚机构的控制

C.说明君主专制达到了顶峰 D.是中央了解地方的最有效途径

23.乾隆二十二年(1757年).朝廷规定只准在广州一处向外通商,由政府特许的“十三行"商人经营外贸事务,外商在广州的活动及其与中国商民的交往都受到严格约束。这种政策

A.导致中国对外贸易逆差 B.隔绝了中国与世界联系

C.堆护了清政府长治久安 D.无法适应新的外部环境

24.下列中国古代选官制度的标准,按顺序排列正确的是

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

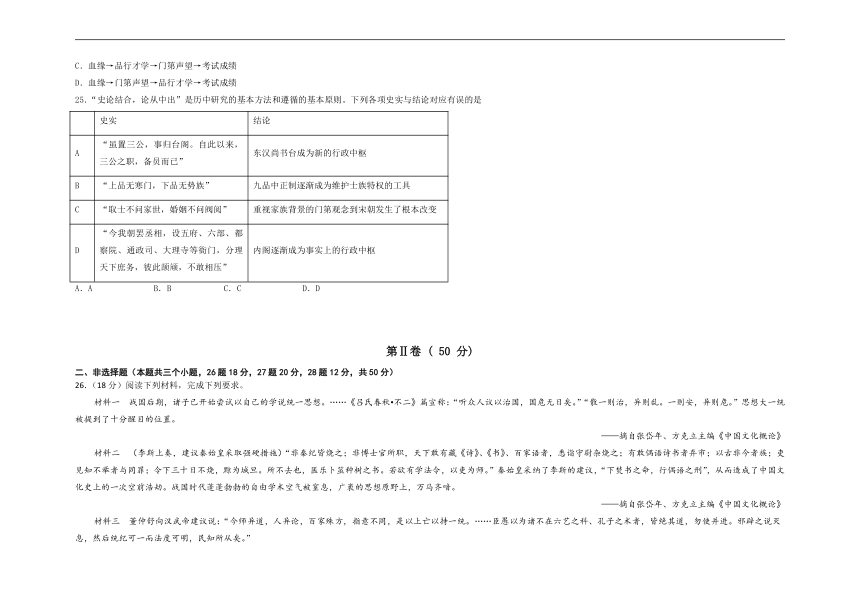

25.“史论结合,论从中出”是历中研究的基本方法和遵循的基本原则。下列各项史实与结论对应有误的是

史实 结论

A “虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已” 东汉尚书台成为新的行政中枢

B “上品无寒门,下品无势族” 九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具

C “取士不问家世,婚姻不问阀阅” 重视家族背景的门第观念到宋朝发生了根本改变

D “今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压” 内阁逐渐成为事实上的行政中枢

A.A B.B C.C D.D

第Ⅱ卷 ( 50 分)

非选择题(本题共三个小题,26题18分,27题20分,28题12分,共50分)

26.(18分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋 不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“散一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书 董仲舒传》

三则材料反映了思想界怎样的发展的趋势?原因何在?(6分)

(2)从材料可知,在这一趋势下,自战国到西汉先后进行了哪些努力?(6分)

(3)如何评价秦汉时期的这种努力?)(6分)

27.(20分)选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

时期 宰相总人数 进士出身人数 其它出身及入仕途径

唐朝 武则天 73 11 举荐、行伍、门荫

唐玄宗 34 7

唐肃宗 16 4

五代 46 24 吏职、幕僚、行伍、举荐、门荫等

宋朝 北宋 72 63 资荫、摄官、特奏名、纳粟、从军、举荐等

南宋 63 48

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》

材料二 宋朝严禁“行卷”(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官),考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。

——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

据材料一,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径的变化趋势。结合所学知识,分析出现该变化趋势的原因。(8分)

据材料二,概括宋朝选拔官员的特点。(4分)

(3)据上述材料并结合所学,指出唐宋选官制度体现的原则,并分析其作用。(8分)

28.(12分)如图是《中外历史纲要》(上)中国古代史部分日录,阅读材料,回答问题。

材料

综合分析如图信息,从中国古代历史整体发展趋势的角度拟定一个主题,并任选一个时期加以说明,(要求;主题明确,史论结合,史实准确)

高一期中历史试题答案

1--5 CCAAC 6--10 DBBBD 11--15 CDBCB 16--20 ADBDB 21--25 CBDCD

26.(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。(2分)原因:国家有由裂到统一多民族国家的形成与发展;封建专制主义中央集权制度的确立与加强。(4分)

(2)战国时期,诸子努力用自己的学说统一思想;秦朝时期,秦始皇“焚书坑儒”;西汉时期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。(6分)

(3)秦始皇“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”都是想通过思想上的统一实现政治上的统一都属于文化专制主义。(2分)但二者的实践效果和影响有很大不同:秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,消极影响远远大于积极作用;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,推广了儒学,是儒家思想成为封建社会的正统思想,并逐渐成为中国传统文化的主流思想,还推动了封建教育的发展,积极作用大于消极影响。(4分)

27.(1)趋势:进士出身所占的比例逐步增多,以门第、战功为主到以科举选拔为主;入仕途径更多样化。(4分)原因:世家大族的衰落;科举制的发展。(4分)

(2)特点:严格控制考试过程;严密考试操作程序。(4分)

(3)原则:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性。(4分)作用:推动了社会不同阶层的流动;有利于社会的公正公平;促进了官员素质的提高;有利于选拔人才。(4分,一点2分,任答两点得4分)

28.示例:

主题:统一多民族封建国家的建立与发展。

说明:(以秦朝为例)秦朝是统一多民族国家的建立时期。公元前230公元前221年,秦国相继灭掉六国,建立起第一个统王朝——秦朝。秦朝建立后采取了一系列巩固统一的措施。

政治上:确立皇帝制度,中央设立三公九卿,地方推行郡县制。经济上:统一货币、度量衡、车轨:修驰道、直道。文化上:统一文字,小篆作为官方统一字体。思想上:“焚书坑儒”,加强文化专制。军事上:征服南方越族地区,加强了对云、贵一带西南夷的控制:反击匈奴,夺取河套地区:修筑万里长城。其他:颁布法律,编制户籍,迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地。整顿社会风俗等;

秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族的交往、交流、交融,推动了统多民放国家政治,经济,社会的发展。

(其他说明的角度:两汉时期是统一多民族封建国家的巩固时期,隋唐时期是统一多民族封建国家的繁荣时期:宋元时期一多民族封建国家进一步发展:明清时期是统一多民族封建国家鼎盛时期。言之有理即可得分)

历史

说明:本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分。考试时间90分钟。

第Ⅰ卷 ( 50 分)

一、选择题(本题共25个小题,每题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.央视纪录片《舌尖上的中国2.时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄有关我国新石器时代种植水稻的专题片,你认为最符合拍摄要求的外景地是

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.大汶口遗址

2.王家范在《中国历史通论》中说:“(中国政治)达臻‘文明’一途,实因归功于西周的创制……,西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”下列对材料的解读,不正确的是

A.“西周的创制”主要指实行分封制 B. 以血缘关系为纽带保持“贵族色彩”

C.“共主”指西周实现了权力的高度集中 D.“地方分权体制”指地方有较大自主权

3.春秋前期,管仲采取“相地而衰征”;鲁国实行“初税亩”,不论“公田”“私田”都按田亩收税。其主要历史影响是

A.加速了土地私有化 B.促进商品经济发展

C.打击了豪强地主势力 D.加剧地方割据混战

4.“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心.....为无为,则无不治。”这段话反映了该思想家的主张是

A.无为而治 B.小国寡民 C.朴素的辩证法 D.崇尚自然

5.韩、赵、魏被灭后“三晋大夫,皆不使秦”。韩国大贵族官僚张良,“悉以家财求客刺秦王”。楚国还流传着“楚虽三户,亡秦必楚”的谚语。这说明当时

A.秦朝的灭亡是历史的必然结果 B.各国都反对秦的统治

C.中央集权制度建立的必要性 D.秦朝的统治不得人心

6.“考秦之制,丞相与守掌民事,太尉与尉掌军事,而御史与监,则纠察此治民治军之官者也。后世官制,变化繁賾,而其原理,不能出于治民,治军、监察官吏三者之外。”这反映了秦朝

A.构建起隶属于丞相的监察体系 B.形成了中央对地方的垂直管理

C.完成了贵族政治向官僚政治过渡 D.奠定了后世王朝官制基木原则

7.汉武帝特意从身份低微的士人中破格选用人才,担任侍中、常侍、给事中等职,让他们能够出人官禁参议要政,皇帝亲自任命和直接指挥的高级将领如卫青霍去病等也参与机要。这做法主要是为了

A.选拔道德学间优异的人才 B.限制丞相权力以强化专制

C.削弱诸侯王对中央的威胁 D.反击匈奴的军事战争需要

8.《后汉书·许荆传》记载:“许武以弟许晏、许普未显,欲令成名,乃剖财产为三,自取肥田广宅,二弟所得悉劣。俾弟得克让之名而得选举。后复会宗亲泣言所以分产取讥意,悉推财产于二弟。郡中翕然称之。位至长乐少府。”这体现了

A.财产作为选官的主要标准 B.察举制的弊端

C.选拔官吏以品评等级为主 D.科举制的演变

9.孝文帝时期,推行按人口授田、受田者负担国家赋役和兵役的均田制。从物质文明演进的角度看,该制度的作用是

A.缓和北魏的阶级矛盾 B.促使鲜卑族从游牧转向农耕

C.创立了新的政治制度 D.推动各民族间的进一步交融

10.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

11.有学者在论及古代某项政治制度时说:“此制度变乾纲独断为集体议政,且其形成的决策、监督、执行的权力运行机制,也使得我国古代的政治架构逐渐去除了原始的粗糙,内部的稳定性大大加强。”材料所指制度应指

A.世卿世禄制 B.三公九卿制 C.三省六部制 D.内阁六部制

12.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代

A.科举考试不重考生诗才 B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权 D.科举取士体现公平公正

13.唐初,中书省负责诏敕的制定;安史之乱后,唐德宗以翰林学士(被天子视为“私人”)负责起草任免将相大臣、宣布大赦、号令征伐等有关军国大事的诏制,中书省则负责草拟日常政令。这种变化

A.使三省职责更加清晰 B.是皇权对相权的侵夺

C.表明中央集权的减弱 D.旨提升行政办事效率

14.玄学出自《老子》“玄而又玄,众妙之门。”魏晋时期的王弼在《老子指略》中说:“玄,谓之深者也。”“玄”就是蕴藏于天地万物一般规律的“‘道”。他们认为纲常礼教、君臣上下,多是“天理自然”,应任其发展。这表明魏晋玄学

A.继承了天人合一的思想 B.偏离了孔孟传统儒学

C.糅合了儒道的思想内涵 D.削弱了佛教文化影响

15.枢密院是宋朝总理全国军务的最高机构,简称“枢府”。枢密院与中书门下共掌文、武大权,称为东、西“二府”。枢密院只负责发兵,领兵的则是三衙。这一局面旨在

A.解决积贫积弱现状 B.加强君主专制

C.推行重文抑武政策 D.缓和阶级矛盾

16.北宋设通判、原意为“州府之政,无不统治”,时人则根据其实际职能称之为“监州”。通判的设置体现了北宋朝廷

A.分化事权的需要 B.重文轻武的方针

C.强干弱枝的迫求 D.内外相制的策略

17.从地理形势上看,元代湖广行省的归州西扼长江三峡,遏制四川行省。同时,又犹如打入江北河南行省的楔子,使其不能独据长江北岸之险。由此可见,元代行省划界旨在

A.便利边疆治理 B.平衡南北经济

C.发展交通运输 D.巩固国家统一

18.从唐朝到宋朝,河北、山东、山西、陕西、河南五省书院由13个增加到19个,江苏、浙江、福建、江西、湖南五省书院由26个增加到564个,发生这种变化的主要因素是

A.君主专制的加强 B.经济格局的变化

C.科举制度的改革 D.儒学地位的强化

19.宋代最受欢迎的伎艺有说话、杂技、幻术、角抵、傀儡等,门类众多。如表演歌舞的李师师、表演杂剧的朱婆儿、表演傀儡戏的张臻妙、说书的文八娘等等。这反映出当时

A.政府主导的娱乐方式开始改变 B.女性地位逐渐得到提高

C.社会价值观念发生根本性变化 D.市民娱乐需求不断扩大

20.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并被赋予“公”“保”虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这表明

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.监阁共理互相制约保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

21.“明正统八年七月,浙江黄岩县民周来保、福建龙溪县民钟普福引导千余倭寇在(浙江)乐清县登岸,由于乐清防守严密,无处下手,遂又下海遁去”。这则材料可以证明

A.明朝闭关政策加剧了倭寇之乱 B.明朝海禁政策阻碍了中外贸易

C.明朝实行海禁有一定的合理性 D.倭寇群体主要是由中国人组成

22.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水早、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、政土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝又与臣下反复讨论后做出决策。据此可知,密折制

A.标志古代官僚体制的完善 B.强化了皇帝对官僚机构的控制

C.说明君主专制达到了顶峰 D.是中央了解地方的最有效途径

23.乾隆二十二年(1757年).朝廷规定只准在广州一处向外通商,由政府特许的“十三行"商人经营外贸事务,外商在广州的活动及其与中国商民的交往都受到严格约束。这种政策

A.导致中国对外贸易逆差 B.隔绝了中国与世界联系

C.堆护了清政府长治久安 D.无法适应新的外部环境

24.下列中国古代选官制度的标准,按顺序排列正确的是

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

25.“史论结合,论从中出”是历中研究的基本方法和遵循的基本原则。下列各项史实与结论对应有误的是

史实 结论

A “虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已” 东汉尚书台成为新的行政中枢

B “上品无寒门,下品无势族” 九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具

C “取士不问家世,婚姻不问阀阅” 重视家族背景的门第观念到宋朝发生了根本改变

D “今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压” 内阁逐渐成为事实上的行政中枢

A.A B.B C.C D.D

第Ⅱ卷 ( 50 分)

非选择题(本题共三个小题,26题18分,27题20分,28题12分,共50分)

26.(18分)阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋 不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“散一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书 董仲舒传》

三则材料反映了思想界怎样的发展的趋势?原因何在?(6分)

(2)从材料可知,在这一趋势下,自战国到西汉先后进行了哪些努力?(6分)

(3)如何评价秦汉时期的这种努力?)(6分)

27.(20分)选官制度是保证封建制度的重要举措,历代统治者对选官制度都极为关注。阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

时期 宰相总人数 进士出身人数 其它出身及入仕途径

唐朝 武则天 73 11 举荐、行伍、门荫

唐玄宗 34 7

唐肃宗 16 4

五代 46 24 吏职、幕僚、行伍、举荐、门荫等

宋朝 北宋 72 63 资荫、摄官、特奏名、纳粟、从军、举荐等

南宋 63 48

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》

材料二 宋朝严禁“行卷”(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官),考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。

——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

据材料一,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径的变化趋势。结合所学知识,分析出现该变化趋势的原因。(8分)

据材料二,概括宋朝选拔官员的特点。(4分)

(3)据上述材料并结合所学,指出唐宋选官制度体现的原则,并分析其作用。(8分)

28.(12分)如图是《中外历史纲要》(上)中国古代史部分日录,阅读材料,回答问题。

材料

综合分析如图信息,从中国古代历史整体发展趋势的角度拟定一个主题,并任选一个时期加以说明,(要求;主题明确,史论结合,史实准确)

高一期中历史试题答案

1--5 CCAAC 6--10 DBBBD 11--15 CDBCB 16--20 ADBDB 21--25 CBDCD

26.(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。(2分)原因:国家有由裂到统一多民族国家的形成与发展;封建专制主义中央集权制度的确立与加强。(4分)

(2)战国时期,诸子努力用自己的学说统一思想;秦朝时期,秦始皇“焚书坑儒”;西汉时期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”。(6分)

(3)秦始皇“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”都是想通过思想上的统一实现政治上的统一都属于文化专制主义。(2分)但二者的实践效果和影响有很大不同:秦朝“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,消极影响远远大于积极作用;西汉的“罢黜百家,独尊儒术”,推广了儒学,是儒家思想成为封建社会的正统思想,并逐渐成为中国传统文化的主流思想,还推动了封建教育的发展,积极作用大于消极影响。(4分)

27.(1)趋势:进士出身所占的比例逐步增多,以门第、战功为主到以科举选拔为主;入仕途径更多样化。(4分)原因:世家大族的衰落;科举制的发展。(4分)

(2)特点:严格控制考试过程;严密考试操作程序。(4分)

(3)原则:具有面向社会的开放性;具有公开竞争的平等性。(4分)作用:推动了社会不同阶层的流动;有利于社会的公正公平;促进了官员素质的提高;有利于选拔人才。(4分,一点2分,任答两点得4分)

28.示例:

主题:统一多民族封建国家的建立与发展。

说明:(以秦朝为例)秦朝是统一多民族国家的建立时期。公元前230公元前221年,秦国相继灭掉六国,建立起第一个统王朝——秦朝。秦朝建立后采取了一系列巩固统一的措施。

政治上:确立皇帝制度,中央设立三公九卿,地方推行郡县制。经济上:统一货币、度量衡、车轨:修驰道、直道。文化上:统一文字,小篆作为官方统一字体。思想上:“焚书坑儒”,加强文化专制。军事上:征服南方越族地区,加强了对云、贵一带西南夷的控制:反击匈奴,夺取河套地区:修筑万里长城。其他:颁布法律,编制户籍,迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地。整顿社会风俗等;

秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族的交往、交流、交融,推动了统多民放国家政治,经济,社会的发展。

(其他说明的角度:两汉时期是统一多民族封建国家的巩固时期,隋唐时期是统一多民族封建国家的繁荣时期:宋元时期一多民族封建国家进一步发展:明清时期是统一多民族封建国家鼎盛时期。言之有理即可得分)

同课章节目录